Г.Р. - Я родился 25 июля 1924 года в Киеве. Я потомственный киевлянин, потому что мой дедушка родился в Киеве, и мой отец, Моисей Григорьевич Роговой родился в Киеве, на Подоле, на улице Межигорской в 1879 году. Отец долго не мог жениться, так как в семье было правило, что сначала он должен выдать замуж всех своих сестер. Одна из его сестер была некрасивая, долго не могла выйти замуж, и поэтому он женился только в 33 года. Мама была на 12 лет моложе отца и происходила из Житомира, где у ее родителей была стеклянная мастерская. Папе было 45 лет, когда родился я, а мой старший брат Григорий родился в 1912 году.

В то время у евреев не было права жительства в центре Киева, но купцы первой гильдии - такие, как Гинзбург, Бродский - могли жить везде, даже на Печерске. Папа был старшим приказчиком у Шварцмана, известного торговца мануфактурой, поэтому имел права купца второй гильдии и мог жить на Подоле на Нижнем Валу, а на Верхнем Валу уже не мог. Евреев поколения моего отца, родившихся в Киеве, было мало - в основном они приезжали из местечек. И только в 1917 году, во время Февральской революции, были отменены все ограничения для евреев. Любопытно, что у этого Шварцмана был сын, который принял христианство и был известен как Лев Шестов - знаменитый русский философ, который после революции был выслан за границу и умер в Париже незадолго до Второй мировой войны. Папа его великолепно знал.

Родился я в Святошино, в то время мама была там на даче. Отец в 20-е годы стал нэпманом, торговал. Потом наступило время, когда власти стали бороться с нэпманами - каждый месяц увеличивали налог, и если он платил, например, 100 рублей, то через месяц нужно было платить 200 и так далее. Все остальные бросили квартиры и сбежали, а папа не додумался так сделать и получил 3 года лагерей за неуплату налога. Срок он отбывал на Вишере, был там на хорошем счету, заведовал столовой и даже вызвал туда нас с мамой.

Помню себя примерно с шестилетнего возраста, помню Киев тех лет - например, автомобили, у которых тормозная ручка была снаружи, возле дверей. Помню, что в Киеве был трамвай, очевидно, переделанный из конки - он ходил в Пущу-Водицу. Мы жили тогда на улице Оболонской. В школу я пошел в возрасте семи лет, а до этого учился в приготовительном классе. Маме было тяжело, потому что мой старший брат Гриша к тому времени уехал, поступил в техникум.

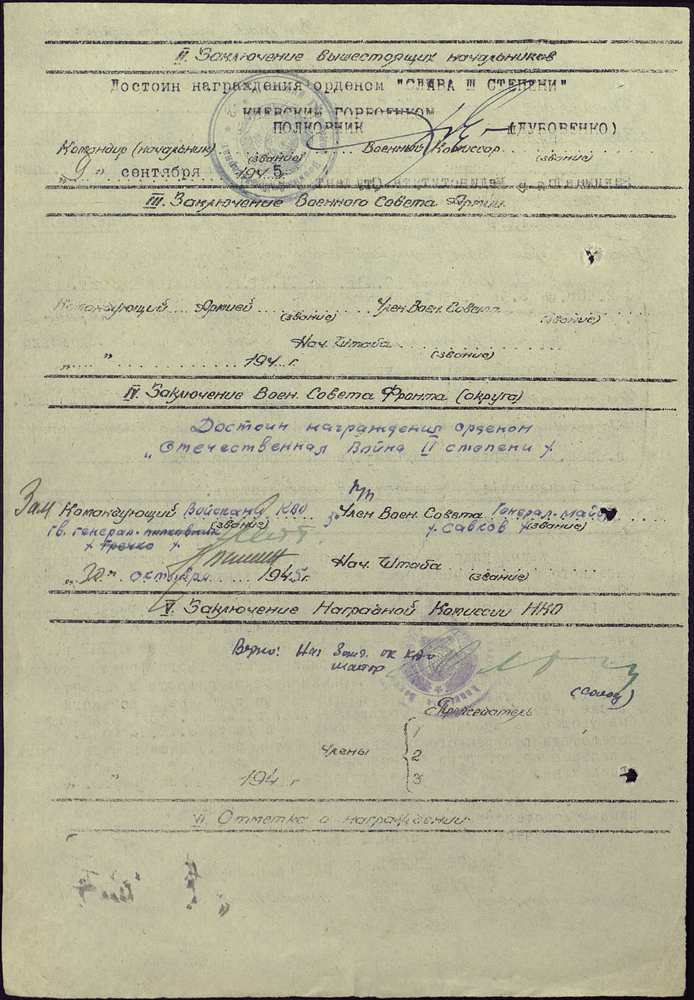

|

Брат Григорий |

Попутно расскажу Вам о моем брате, которого я очень любил. Его дети и внуки сейчас живут в Израиле. Гриша прославился в моих глазах тем, что начал войну не 22-го, а 21-го июня 1941 года - его взяли на военные сборы в район Шулявки. В 41-м брат попал в Бориспольское окружение под Киевом и вышел к своим просто чудом, ведь у него была характерная картавость речи, и первый встречный мог сдать его немцам. Их группа пришла к Дону уже зимой, и Гриша где по льду, а где вплавь перебрался через реку и вышел к нашим. Брат получил тяжелейший ревматизм, его комиссовали, но он был очень идейный и продолжал служить. В Сталинграде мы с ним были в одной армии (62-й), и даже в одной дивизии, но не знали об этом. И служил он в армии аж до ноября 1946 года. После войны брат тяжело болел и умер в 1978 году.

До войны мы жили весьма небогато, но я в семье был младшенький, и мама трусилась надо мной, чуть ли не до 15-ти лет бегала за мной с палкой: "Пей какао, а то убью!". Были такие еврейские мамы, и их было немало, а так как брат уже с нами не жил, то вся ее любовь и воспитательный пыл были направлены на меня. С 6 по 9 класс я учился в 150-й средней школе на улице Красноармейской.

Советская пропаганда того времени была настолько сильна, что я был настроен и воспитан по принципу Павлика Морозова, и готов был даже донести на своего отца! Помню, как я говорил отцу, что, мол, вот Дзержинский, у него чистые руки, холодный ум и так далее. А папа сидит и говорит мне: "Бандит! Расстреливал людей по подвалам!". А я ему: "Как?! Да я…". И я действительно был готов написать донос на родного отца, но, слава Богу, здравый смысл еще оставался. Хотя со взглядами отца у меня не было ничего общего!

А.И. - Какая обстановка была тогда в Киеве? Люди чувствовали приближение войны?

Г.Р. - До войны у нас везде шло кино против фашистов: "Семья Оппенгейм", "Болотные солдаты" и так далее. Все газеты были заполнены карикатурами Бориса Ефимова, на которых Гитлер со своей шпаной бесчинствует в Европе. И вдруг в 1939 году начинается дружба с немцами! Заключается договор о ненападении, решается судьба Прибалтики - это был полный переворот. Тут же наши газеты с восторгом пишут о том, что немецкий крейсер потопил британский авианосец. Сразу же, подражая немцам, стали называть англичан "плутократами". Молотов ездил в Германию, там его принимал лично Гитлер - все это нам показывалось в документальной съемке. И тем не менее было ощущение, что мир с немцами будет недолговечен. Так что у нас, молодежи, переворот в мозгах произошел еще в 1939 году. Мне тогда было 15 лет, и что-то я уже соображал.

Помню, что Польша в то время вела себя настороженно по отношению к Советскому Союзу - а могли ли поляки вести себя иначе, если они еле отбились от нас в 1920 году? В нашей довоенной прессе Польша представлялась как главное зло. Даже киевские пацаны ходили, поплевывая: "Эти пшеки, эти пшеки!". После разгрома Польши в Киеве устроили выставку трофейных автомобилей, в продаже появились польские открытки, а "польскую" колбасу стали в шутку называть "русско-германской". Видя все эти события, мы, конечно же, чувствовали, что война не за горами.

Еще не нужно забывать, что Советский Союз активно готовился к будущей войне. Перед войной Красная Армия была намного больше немецкой, и танков имела во много раз больше. Поэтому нельзя говорить о нашей неподготовленности, даже несмотря на нехватку командного состава в армии.

Война началась, когда я закончил 9-й класс. С января 1941 года я был комсомольцем, и после начала войны мне пришла повестка явиться на сборный пункт для рытья укреплений. Послали нас в Голосеевский лес, где тогда был сельхозинститут, и там мы рыли траншеи. Мы, пацаны, старались изо всех сил, работали до кровавых мозолей. Копали эти траншеи три дня, а на четвертый день был авианалет, и бомба разорвалась метрах в 15-ти от меня, и я был контужен, полностью потерял слух. Меня отпустили домой, и еще трое суток я ничего не слышал.

Через некоторое время я получил повестку из военкомата: взять ложку, кружку, полотенце, необходимое белье и явиться в Кагановичский районный военкомат, который находился в центре города - там, где сейчас кинотеатр "Украина". Я явился туда, там собрали всех ребят-старшеклассников из нашей школы. А было у нас 15 мальчиков в 9-А, и 15 мальчиков в 9-Б. Нас повели пешком на восток - шли через Днепр по Цепному мосту и так далее. Тогда я впервые увидел наш самолет такого типа, что я и не думал, что такие бывают. Это был биплан с крыльями из материи, покрытой каким-то лаком, корпус из фанеры, а в центре самолета круглый мотор. Он стоял подбитый.

Потом нас погрузили в эшелон и привезли в город Славянск, в район шахт. Там посмотрели на мое телосложение, и решили, что я не гожусь даже в качестве шахтерского помощника. Послали меня дальше - в город Селидово, в колхоз, где поручали то вскопать грядку, то еще что-то. Вместе со мной там был еще один мой одноклассник. Будучи в этом колхозе, 30 сентября мы узнали, что немцами взят Киев. Мои родители оставались в Киеве, и что с ними, я не знал. Мы начали осаждать военкомат, чтобы нас все-таки призвали в армию. Оттуда нас гнали матюками - они сами уже собирались драпать, им было не до нас. Паника была полная, и тем не менее мы с товарищем добились того, что нас взяли добровольцами, хотя наш возраст был тогда непризывной. Мой год рождения призывался только в июле-августе 1942 года, это я могу сказать совершенно точно.

Конечно, я был патриот, но все же пошел в армию оттого, что мне некуда было деваться. Родители неизвестно где, немцы наступают, и казалось, что армия - это единственное спасение, что там меня и накормят, и научат, и свой долг я буду выполнять. А если бы я был при родителях, то не сунулся бы в армию добровольно.

Нас опять повезли на восток, куда-то в Подмосковье. Сначала мы были в учебной роте, учили винтовку Мосина образца 1891/30 годов. И все же, когда под Москвой стало худо, то не постеснялись, взяли нас и сформировали стрелковый полк, номера которого уже не помню. Помню только, что полк был в составе 50-й армии. В декабре 1941 года я участвовал в боях под Москвой, на Истринском рубеже - примерно в трех боевых эпизодах.

А.И. - Расскажите, пожалуйста, о своем первом бое.

Г.Р. - О первых двух боях у меня не осталось каких-то четких воспоминаний. Я попал под Москву как раз в то время, когда началось наступление наших войск. Мы брали штурмом деревни, всегда была команда идти вперед и сумасшедший огонь немцев. Но интересно, что организация наших войск тогда была лучше, чем потом в 1943 году под Курском. Например, когда мы наступали, то наша артиллерия открывала такой сильный огонь, что часто подавляла оборону немцев еще до подхода пехоты. Поэтому, когда мы заходили в деревни, то немцы уже успевали оттуда уйти. Там же я впервые увидел, как действуют "катюши" - незабываемое зрелище. И, конечно, все деревни были сгоревшие дотла.

В третьем бою нам приказали штурмовать каменное здание школы в какой-то деревне, а артиллерии в том месте с нами не было. Во время штурма мы подползли к ней довольно близко, и слава Богу, что огонь немцев был не очень интенсивный - только из винтовок и автоматов. Я уже был совсем близко от школы, и тут немец бросил из окна гранату на длинной деревянной ручке. Граната разорвалась метрах в пяти-шести от меня, причем почти сразу - видимо, немец выдержал ее перед броском. Осколок гранаты попал мне в левую ягодицу. Была сильная боль, я вскрикнул, потом нащупал этот кусок жести и выдернул его. Немец бросал гранату из одного окна, а рядом было еще одно окно, и кто-то из наших кинул туда "лимонку", а та уничтожает все на расстоянии 50 метров. Так что, того немца, скорее всего, убило. Меня вынесли санитары…

Казалось бы, рана пустячная, но у меня она нагноилась, долго не заживала. Месяца полтора лежал в госпитале, никак не мог вылечиться. А когда рана зажила, меня освободили от службы, потому что я все еще был непризывного возраста.

Я узнал, что мои родители в эвакуации в Воронежской области, Садовский район. Выехали они из Киева просто чудом. Папа мне потом рассказывал, почему они спаслись. Он говорил так: "Ты знаешь, мы думали не ехать". Спросите, почему? Дело в том, что отец пережил гражданскую войну в Киеве, все те события, которые описывал Булгаков, и рассказывал нам об этом. Власть менялась 15 или 16 раз, были непрерывные еврейские погромы. Причем самыми отъявленными бандитами были деникинцы, но мало чем отличались и щорсовцы - особенно полк имени Богуна. И буденовцы, и все остальные приложили руку к помощи евреям отправиться на тот свет. Единственный раз в городе стало спокойно, когда пришли немцы. При немцах была тишина! Это Вы прочтете и у Паустовского в его "Книге о жизни". Прежде всего, немцы выловили всех воров, вывели их к обрыву на Владимирской горке, поставили пулеметы и расстреляли ко всем чертям. Трупы свалились в овраг, немцы не давали их хоронить, и воняло на пол-Киева. И в город стал порядок - никаких погромов. Поэтому когда началась война, отец сказал моей маме: "Бэла, зачем мы поедем? Ты же помнишь, как было? Давай останемся в Киеве". Прошло некоторое время, обстановка накалялась, и тут отец сказал: "А что мы будем делать в Киеве? Старший сын в армии, младшего тоже забрали в армию. А тут же, наверное, будет отдельное государство. Мы будем жить в одном государстве, а наши дети в другом. Надо ехать, чтобы жить вместе с сыновьями". И родители все-таки решили уезжать. Благодаря этому они уцелели, а наши родственники, оставшиеся в Киеве, были убиты. Тут немцы расстреляли старшую сестру отца, Голду, она жила на улице Юрковской вместе с дочкой и глухонемым внуком лет шести или семи - их всех расстреляли. Был расстрелян мой больной двоюродный брат, перенесший энцефалит. Родители уехали, а его оставили охранять квартиру. Расстреляли нескольких девочек из моей школы и еще очень и очень многих… Из евреев в живых остались считанные люди. Кстати, в числе спасителей киевских евреев был отец Алексей Глаголев - очень известный в Киеве священник. После войны, когда я был лечащим врачом, то знал его самого и его детей. Глаголев выписывал евреям метрики о крещении и так далее.

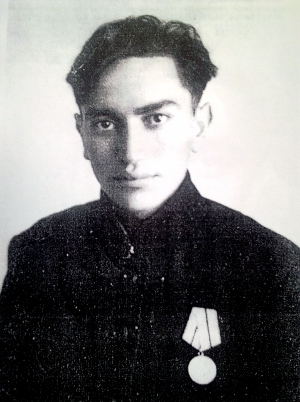

|

Курсант Герц Роговой, 1943 год |

А.И. - Где и когда Вас призвали в армию?

Г.Р. - Меня призвали в армию в первых числах августа 1942 года в селе Садовое Воронежской области - уже, так сказать, официально. Нас послали в запасной полк в Липецк и держали там месяц, опять изучали винтовку. Слава Богу, хоть не заставляли нас ходить строем, зато приходилось рубить лес. В запасном полку кормили очень плохо, и мы сильно голодали. Вечно хотелось есть, но если, не дай Бог, что-нибудь у кого-то украдешь - то могли и убить. Потом там узнали, что я "очень ученый", что у меня целых 9 классов образования, а таких среди нас было мало, и решили направить меня в училище. Послали меня в Симферопольское пулеметно-минометное училище, которое было эвакуировано на родину Чапаева, в город Балаково Саратовской области.

В училище я был с сентября 1942 года, и могу Вам рассказать, как там учили. Например, расстояние до какого-нибудь столба измеряли спичечным коробком: зная длину коробка и высоту этого столба, если коробок на вытянутой руке закрывает этот столб, то расстояние считалось по формуле. Конечно, ни о какой точности не могло быть и речи. А бинокля мы в училище просто не видели! И вообще, чему кроме "ать-два" можно как следует научить за три месяца?

Конечно же, и в училище мы изучали винтовки. Я запомнил, это просто удивительно, что наши учебные трехлинейки Мосина были производства фирм "Вестингауз", "Армстронг", "Шервуд", "Винчестер" и так далее. Русские винтовки, но надписи на них были вот этих американских фирм. Пулеметы у нас были системы "Максим", на водяном охлаждении и их в училище было, по-моему, всего два, но зато было полно немецких "машингеверов". И вот из этого учили нас стрелять, хотя стреляли мы очень мало, а в основном маршировали. Вспоминаю, какое было обмундирование - шинели выдали английские, из тонкого-тонкого сукна. Из него, очевидно, шили френчи, и в этих шинелях мы просто замерзали. А однажды я чуть в обморок не упал - разулся, смотрю, а у меня совершенно синие ноги. Оказалось - наши только что розданные ботинки были покрашены какой-то дрянью, от воды это все потекло, и ноги посинели.

Был в училище сержант, украинец, по фамилии Гарбуз. Вообще я помнил многих из училища, у меня была прекрасная память, но сейчас она сдает, что естественно для человека моего возраста - слава Богу, я понимаю, что это законно. Так вот, не было такого, чтобы он надо мной не издевался - не только потому, что я не той национальности, но и потому, что я был "ученый", а у Гарбуза было три или четыре класса, он, очевидно, начинал служить еще до войны. Например, если он видел передо мной лужу, то кричал: "Роговой, по-пластунски, вперед!". Если я не очень прижимался, он мог подойти и ногой по заднице двинуть так, чтоб я прилип к этой воде. А потом, когда приходили в часть, он мог влепить два или три наряда вне очереди за то, что у меня неопрятный вид. Хотя он сам же и заставлял ползать! А в качестве наказания нас заставляли чистить туалеты во дворе. А в начале ноября уже бывали заморозки, да еще лопаты не дают - иди, палкой отбивай замерзшее дерьмо. Я подумал: "Боже мой, как только я попаду на фронт, то перед тем как убить немца, я обязательно положу этого Гарбуза!". Человек же имеет какие-то пределы терпения! Причем я был сознательный, и никому этого не говорил, а держал свои мысли при себе. Но нас потом отправили на фронт, а Гарбуза и других младших командиров оставили в училище, так что мои мечты отомстить ему не осуществились.

Нас должны были выпустить младшими лейтенантами примерно к концу года, но уже в ноябре объявили, что присвоение званий будет потом и провели перегруппировку, причем до самого последнего момента не говорили, куда нас отправляют. Собрали тогда 450 человек.

Перед самым нашим выездом мама прислала мне посылку. Я положил эту посылку под подушку и заснул. А другие курсанты, сволочи, нашли ее и все сожрали. Осталась только безрукавка из собачьего меха - я ее одел на себя.

Из Балакова нас привезли в город Балашов, и там, на формировке, сказали, что мы едем в Сталинград. Был ноябрь 1942 года…

А.И. - Что происходило с Вами в Сталинграде?

Г.Р. - Можно сказать, что мне повезло - я попал в Сталинград в декабре 1942 года, когда немцы были там уже окружены, а мы были направлены в подкрепление, чтобы противостоять попытке Манштейна прорвать окружение. Основное, что пришлось пережить - это декабрь 42-го. Я был не то в 112-м, не то в 119-м полку, забыл, но это была знаменитая 37-я гвардейская стрелковая дивизия, которая обороняла Сталинградский тракторный завод. Нашей 62-й армией командовал Василий Иванович Чуйков, а дивизией - генерал-майор Жолудев. Впоследствии 62-я армия стала 8-й гвардейской армией

Нас переправили через Волгу, обстрел был страшный, но каким-то образом все же удалось добраться до противоположного берега… Я бывал в разных местах, но то, что я видел в Сталинграде, не забуду никогда. Ужас… Овраги, доверху наполненные трупами… Даже зимой запах был невыносимый. Убитых было просто огромное количество. Говорят, что в одно и то же место пуля не попадает, но я видел места, куда попадало столько раз, что песок превращался в пудру.

Однажды дали нам задание. Там недалеко от тракторного завода был полуразрушенный одноэтажный домик. Это только название, что домик - крыши там давно уже не было, оставались одни разбитые стены. Мы пошли туда - 45 человек с тремя пулеметами "Максим". Приказ был стоять там, и ни под каким видом обратно не отступать. И вот, нормально воюя, просидели мы там дня четыре - пока еще работали пулеметы. Немцы вели по нам очень сильный огонь, в основном из минометов. Самое противное оружие, чтоб Вы знали - это миномет. Откуда мина летит, куда падает, и какой ее калибр, непонятно. Потому что есть мины малого калибра, которые калечат только вблизи, а есть большие - одна такая взорвется, и многим конец.

Сначала в один пулемет попал осколок - пробил в кожухе дырку, потом другой вышел из строя. К концу нас в строю осталось семь человек, и мы уже буквально держались друг за друга. Остальных кого убило, кого ранило, а раненым мы ничем не могли помочь, вынести их мы тоже не могли… Когда мина упала возле последнего пулемета, то его просто отбросило, а патронов к пулеметам уже не было, все расстреляли. Подвоза нам тоже не было никакого - немцы вели такой интенсивный огонь, что подойти к нам было просто невозможно! Этот дом давал пусть мифическое, но ощущение защиты, а выползти из него - это верная смерть. Из еды ничего, кроме сухарей, у нас не оставалось. От стрельбы стоял такой гул - просто сумасшедший дом! На четвертые или пятые сутки мы уже не знали, куда деваться дальше, но и отступить не могли. Между прочим, тогда уже действовал приказ № 227 "Ни шагу назад", и я как-то был свидетелем расстрела нашего солдата - пацана, который был так же виноват, как Вы и я. Так что, мы не имели никакого желания идти под расстрел, да еще и беседовать с "органами".

Прошло пять дней, из оружия у нас остались только винтовки. И тут, на наше счастье, недалеко упала мина, и мы заметили в земле дырку, там было подвальное помещение. Мы нырнули в эту дырку и немного отдышались - появилась надежда, что, может быть, останемся живы. Но тут где-то опять упала мина, то ли в эту дырку, то ли рядом, и засыпало нас! Единственное, хорошо было, что воздух нам туда поступал - видимо, где-то были какие-то отверстия. Просидели мы в этом подвале я даже не знаю сколько дней - может, двое суток, может, трое. А потом чуть дальше разорвалась мина, и осколок попал мне под левую лопатку. Но от этого взрыва образовался лаз наружу, и мы выползли из подвала. Когда мы вылезли, то огня уже не было - видно немцев там подавили, и нас уже пришли спасать. За этот бой я был представлен к ордену Красного Знамени, а еще до этого получил в Сталинграде медаль "За отвагу". Нам, семи бойцам, ордена вручил лично Василий Иванович Чуйков за то, что мы удержали эту опорную точку, и немцы там все-таки не прошли. Это было в конце января 1943 года. В госпиталь меня не клали, я пришел в себя в медсанбате примерно через неделю. Осколок вытащили из моей спины, он был под кожей, недалеко. А 2 февраля я был на митинге в освобожденном Сталинграде.

Между прочим, в допросе фельдмаршала Паулюса участвовал мой большой друг, известнейший киевский адвокат Григорий Исаакович Гинзбург. В последние годы он прославился тем, что защищал наших украинских моряков, незаконно осужденных иракским судом, и смог их освободить. Несколько лет тому назад он умер. Так вот Григорий Исаакович был старше меня на два года, в то время был студентом, хорошо знал немецкий язык, и писал протокол допроса Паулюса. Гинзбург воевал в морской пехоте, был награжден двумя медалями "За отвагу", был очень бравым и потрясающе умным человеком. А тогда мы с ним не были знакомы, но мне довелось видеть, как Паулюса выводили из подвала.

После сталинградских боев меня опять отправили на формировку, опять в Балашов, там выдали новое обмундирование - шинели, валенки, зимние шапки. Оттуда я написал домой открытку такого содержания: "Здравствуйте, мои дорогие папочка и мамочка! Как я вам уже писал, я еду на фронт, защищать свою Родину. Нас прекрасно одели - дали новые рукавицы, меховые, шинель русскую (а у меня была тонкая, английская), валенки, нательное белье, а также шапку, ватные штаны и фуфайку. Я получил оружие верное, надежное - автомат ППШ, и патроны. Выехать мы можем в любой момент. Обо мне не беспокойтесь. До свидания, привет родным. Целую, Герц". Я прислал ее родителям, папа получил и подумал, что мама умрет от ужаса, если это прочтет. И отец спрятал открытку и не стал показывать ее маме. Эта открытка хранится у меня, она чудом сохранилась.

В феврале 1943 года нам сказали, что уже послали запрос на присвоение нам звания младшего лейтенанта, а пока формировалась рота, и я был исполняющим обязанности командира взвода. На роту дали около 80 штук винтовок Мосина, 3 пулемета Дегтярева, 3 снайперских винтовки и 6 автоматов ППШ. Нам прислали пополнение, человек сто узбеков - "пушечное мясо", и они бросились хватать автоматы ППШ, а диски выбрасывали, потому что кто-то им сказал, что их можно не носить. Автоматов-то всего 6 штук, а винтовку они не хотели брать - она тяжелая. Когда что-нибудь им говоришь - "моя-твоя не понимает". Мы ненавидели их всей душой: вот, думаем, сволочи, притворяются, не хотят воевать. А они действительно не понимали русского языка! Кончилось это все тем, что в первом же бою их никого не осталось - человек 70 было убито, остальные были ранены. Это я к тому Вам говорю, что нельзя осуждать людей, не понимая. Ну я-то был тогда сопля-соплей, мне было всего 18 лет, и жизни я не знал. Я, например, выбросил из своих вещей почти все, что только можно, держал только сухари, но нашел в какой-то деревне книгу Вальтера Скотта "Квентин Дорвард" с оторванными первыми страницами, которую носил с собой и читал на привалах.

В феврале 1943 года нас повезли в сторону Курска. Ехали эшелоном, и наши солдаты ничего умнее не находили, как на ходу стрелять из автоматов по изоляторам на столбах. Я, исполняющий обязанности командира взвода, ничего им не говорил - хватило мозгов не связываться, потому что если обостришь с кем-то отношения, потом вылезет боком. Там была такая шпана, что лучше было промолчать, шлепнуть могли запросто. У нас в стрелковых ротах тогда были сибиряки, очень много было из Саратовской области - молодежь по 18-19 лет. "Старых", лет по 35-40, к нам пришло всего несколько человек.

Прибыли в Ливны Орловской области, там нас выгрузили, и оттуда мы начали пеший марш. Уже 43-й год, должны вроде бы появиться наши самолеты, но нет, летают только немцы, причем летают нагло, бросали не только бомбы, но и бочки с пробитыми дырками, которые так гудели, что было одно желание - ввинтиться головой в землю, как шуруп. Нас перестали водить днем, а перешли на ночные переходы. Иногда за ночь делали 35-40 километров - это был ужас! Было так плохо, что возникало желание умереть - главное, чтобы безболезненно и сразу. Жрать совершенно не подвозили, за тот месяц, что мы шли, очень редко подвозили сухари в мешках. Наберешь этих сухарей, а больше практически ничего и не было. Мы брали немецкие штыки - они плоские как кинжал - и ими вырезали мясо из туш лошадей, убитых в начале зимы. Они уже и попахивать начинали, но что поделаешь… Пытались стрелять ворон и варить из них суп, ели брюкву. Ребята ели и сырую картошку, а я не мог. Многие мечтали заболеть, попасть в госпиталь и так далее - жрали все подряд, но даже никакого поноса ни у кого не было. В тех разоренных местах мало чем удавалось разжиться - если могли сварить на костре какую-то картошку, то это было большое дело!

Как-то раз я три или четыре дня шел вместе с одним парнем-москвичом. Мы зашли с ним в деревню, жрать было нечего и нужно было что-нибудь раздобыть. Подзываем местного пацана: "Вынеси вареную картошку, а я тебе пострелять дам". Он принес нам картошки, мы вышли за деревню и стреляли с ним по каскам. Причем помню, что советскую каску пробивало сразу, а от немецкой пули рикошетили.

Однажды брали деревню, уже не помню какую, немцы разрозненно бежали от нас, и вот я заметил одного бегущего и погнался за ним. Кричу: "Хенде хох!", а немец бежит. А там были кагаты для картошки, и он хотел спрятаться в кагат. И я в этого немца выпустил 10-15 патронов из ППШ. Он падает, поворачивается ко мне лицом, и я вижу, что это уже немолодой человек - у него седая бородка. Я убил его почти сразу, это были последние вздохи… Меня вырвало. Правильно говорят: стреляешь во врага, а попадаешь в человека… Это было очень тяжкое впечатление, и тот случай я запомнил навсегда…

Один валенок у меня очень быстро развалился, я взял маску от противогаза и надел на этот валенок, завязал и так ходил. Мы были совершенно немытые, завшивленные до последней степени. Вши часто цеплялись к нам, когда мы проходили деревни. Кстати сказать, в Курской области было так: одна деревня полицайская - все мужчины служили в немецкой полиции и палили партизан, другая - партизанская, которую палили полицаи, и в таких деревнях не было почти ни одной целой избы, все было сожжено. Тамошние жители были разделены на полицаев и партизан приблизительно поровну, и друг друга ненавидели больше, чем мы немцев!

В 20-х числах февраля 1943 года со мной произошел один интересный случай. У нас было задание взять какую-то деревню. Рядом с нами на деревню наступали поляки - по-моему, из 16-й Литовской стрелковой дивизии, потому что она воевала рядом с нами. И во время атаки, когда мы вошли в эту деревню, то встретились с этими поляками. И тут немцы начали такой сильный обстрел деревни, что сразу все залегли - подняться было невозможно, огонь был дикий. Я услышал крики впереди себя - раненый звал на помощь, а подползти я не мог. Потом, на счастье, начало темнеть и огонь вроде немного затих. А крики о помощи все продолжали доноситься до нас. Я говорю командиру роты: "Надо спасти человека!" - "Тебе надо, ты и ползи!". Ну, думаю, надо раненого вытащить - меня же под Москвой вытягивали! И я пополз к нему - повезло, что снег был рыхлый, и в нем меня было плохо видно. Я нашел этого человека (это был лейтенант, поляк, на вид лет сорока), он был ранен в правую ногу, в область колена. Стал пытаться тащить его, и сначала мне это не удавалось - он то терял сознание, то приходил в себя. Потом он немного отошел, говорю ему: "Ну помоги мне, я тебя вытяну". Я отстегнул свой ремень, зацепил за его ремень и ползком поволок в овраг, к нашим. Расстояние там было небольшое - меньше 100 метров, а еще мне очень повезло, что он был сухощавый, легенький. Когда я его вытащил, то стал звать на помощь, и к нам подползли санитары. Поляк спросил, как меня зовут, мою фамилию, из какой я части, и я все ему рассказал, а он все это себе записал. Звали его Болеслав, а фамилия не то Крыжановский, не то Кржижановский - как-то так. Он был офицером Красной Армии, потому что польскую армию тогда еще не сформировали. Он пообещал, что не забудет меня, снял с себя польский серебряный Крест Заслуги и отдал его мне. Получил он этот крест, очевидно, давно, потому что на нем стояла проба, а это значит, что делался он у ювелира. Так что, крест был им получен или в 1939 году, когда мы с немцами целовались, а поляки дрались, или даже еще раньше. Возможно, что этот офицер был участником войны 1920 года, когда Польша воевала против Советской России.

Крыжановский выжил на войне. Потом, когда я уже был в Киеве после ранения, он написал мне письмо с номером своей части, я ответил ему, а спустя некоторое время он прислал удостоверение к Кресту Заслуги. Но саму награду я где-то потерял и потом, в 50-е годы, получил новую, обратившись в польское посольство.

А.И. - Что было с Вами дальше?

Г.Р. - Под Курском у меня был такой случай, который я запомнил на всю жизнь. Шел ночью с автоматом, отстал, а наши ушли вперед. От голода и холода меня шатало, я заснул и дальше не помню что. Просыпаюсь - сижу в машине, в "эмке", и рядом со мной сидит генерал! Он говорит:

- Ну что, сынок, отошел?

- А что со мной?

- Да ты заснул на дороге, так мы тебя подобрали.

- А где наши?

- Вот в таком-то селе, мы едем туда, я тебя подвезу.

Подъезжаем к селу, он достает буханку хлеба, отрезает кусок сала: "Поделись со своими!". Я поблагодарил его, вышел из машины, смотрю - а автомата-то моего нет. Я где-то его посеял, не знаю где, и вернуться за ним, конечно, не могу. А у нас был приказ "за потерю оружия - расстрел". Я же Вам рассказывал, как молодого солдата расстреляли за то, что он где-то отстал - вряд ли он хотел дезертировать. И что мне было делать? Пропадаю! И тут смотрю: клуня, у нее часть крыши крыта соломой, а другая часть непокрыта, и там горит костер. Около костра греются ребята, а автоматы и винтовки поставили у стенки. Я тоже подсел к этому костру, а ребята греются, разговаривают, пытаются что-то сварганить поесть. Ну, думаю, нужно спасать свою шкуру. Посидел у костра, а потом лег возле стенки, а рядом стоял автомат. Я потянул его за ремешок, положил под себя, а потом потихоньку смылся в пролом в стене. Никто, конечно, потом не интересовался номером оружия - автомат есть, и слава Богу. Но самое смешное, что на следующий день мы зашли в деревню, где до этого был бой, и там этого оружия валялось невозможно представить сколько! И штыком вниз, и автомат, примерзший к земле и так далее. Немецкого оружия было меньше, а нашего просто горы. И незахороненных трупов там лежало множество.

В тот же день пришел приказ о присвоении мне звания младшего лейтенанта. Потом мы взяли еще несколько деревень, а последняя точка моего боевого пути была Курская область, Михайловский район, деревня Черневка. 6 марта 1943 года нашему батальону было приказано взять эту деревню штурмом. Ни артиллерии, ни танков с нами не было… Плакать хочется, когда вспоминаю… Март месяц, еще лежит снег, а на нас эти черные завшивленные шинели, и по белому надо ползти. Приказ был короткий: "Вперед, твою мать!". Нас подняли около 6 часов утра, в 9 часов мы подошли близко к деревне, а оттуда сильнейший пулеметный огонь! Да еще вдобавок и миномет по нам стреляет. Это был ужас! А я же еще и офицер, должен вести людей за собой. Кричу: "Вперед, за мной!".

Пуля попала в мой автомат, отскочила от него и попала в правую руку выше локтя. Перебила нерв, боли я не почувствовал, было ощущение, как будто прижгли папиросой, и рука полностью потеряла движение. А деревянный осколок от автомата попал мне в лицо, под левый глаз. Я выдернул его левой рукой и начал ползти назад. Комбат мне кричит: "Куда, твою мать?! Взвод на кого?!". Я говорю: "Ранен". Он увидел, что я в крови: "Ползи!". Я начал ползти, а интенсивность огня такая, что голову поднять невозможно. Видимо, у немцев там было несколько пулеметов, и они были хорошо пристреляны на это место. Я полз, двигая ногами и левой рукой, приблизительно до полудня - часов у меня не было. Потом недалеко от меня разорвалась мина, и осколок попал мне в левое бедро. Была невероятная острая боль, от которой я потерял сознание. Так и лежал без сознания, неперевязанный, да еще и валенок где-то потерял. Бинт у меня был, но я сразу не смог достать его одной рукой. Я думаю, очень повезло, что я был голодный, был сильно обезвожен, и моя кровь сильно загустела. А от этого многое зависит, говорю Вам как врач. Потом я пришел в себя и стал снова ползти. Тут уж мне было совсем худо - левую ногу волочил, хотя она немного действовала, а правой ногой и левой рукой двигал. Я полз, наверное, часов до 4 дня. Возле меня не было ни одной живой души, я видел только отдельно лежащие трупы - во всяком случае, они были совершенно неподвижны. А когда меня ранило, то ранило еще одного или двух человек рядом со мной, но что было с ними, я не знаю.

Стало темнеть, я подполз к краю оврага. На другой стороне оврага были наши солдаты с пулеметами "Максим". Я кричу им: "Братцы, помогите! Вытяните лейтенанта!" А в ответ: "Нам приказ позиции не оставлять!". Когда я лежал на краю оврага, меня, видимо, заметил снайпер. Стал стрелять по мне трассирующими пулями - одна ударила спереди, вторая слева от меня. А третья, разрывная, попала мне в левую голень. Ощущение было такое, будто подошел мужик с оглоблей и ударил меня по ноге. Пуля, видимо, была на излете, и разорвалась на выходе, а не внутри ноги - перебила большую берцовую кость и вырвала кусок мяса вместе с валенком. И в этом состоянии, я, с пятью дырками в теле, свалился в овраг. Вокруг ни живых, ни мертвых, и даже выстрелов уже не слышно. Только очень красивое небо, на котором мелькают белые полосы трассирующих пуль. Лежу и думаю: "Все, смерть…". Хотелось пить, и я ел снег, а есть совсем не хотелось. Я чувствовал, что умираю… И придумал я себе такую молитву: "Боже, я же не могу умереть, я еще такой молодой! Я так хочу жить! Боже, пожалей мою мамочку, она будет так плакать!". Ведь я был совсем пацан, мне еще не было девятнадцати лет. То забывался, то опять приходил в сознание, и все чаще и чаще терял сознание.

Там бы я и погиб, но смотрю: небо светлеет. Я там пролежал, наверное, около суток, и наши эту проклятую деревню не взяли. Шесть человек возвращалось той же дорогой, что полз я, и увидели меня. Это были такие хорошие ребята, двое было пожилых мужчин, насколько я помню. Они сложили четыре винтовки, один снял шинель, положили ее на эти винтовки, и понесли меня в деревню. В деревне к нам вышла одна бабуля. У меня особое преклонение перед русским народом, потому что эти люди меня, по сути, спасли. Эта первая моя спасительница говорит: "Сыночек, ну что тебе?". Я говорю: "Мне бы водички тепленькой попить…". И она выносит мне молока, представляете себе, в этой разрушенной деревне! Потом занесли меня в избу, а вся деревня была поражена сыпным тифом, хозяин этой избы только что умер. Нас, четырех доходяг, положили на пол избы. Пришел фельдшер, собрал прутики и сделал из них мне шину. Ведь не было даже лангетов - деревянных дощечек, не было ваты, а вместо ваты был лигнин - сушеный мох. По нам ползали вши, и доставляли такие ощущения, что трудно передать, потому что малейшая попытка подняться, подвинуться вызывала страшную боль - переломанные кости трутся друг о друга. А вши были под бинтами, как только появлялся чистый бинт, туда сразу лезла вошь. Есть было совершенно нечего, и выручали нас хозяева. У них сохранилась картошка, они варили ее и давали нам. А соли не было, и с тех пор у меня постоянное чувство нехватки соли. И по сей день солю почти все, что ем, наверное, только компот не солю.

Через двое суток меня взяли на операцию. Помню, что у врачей не было никаких кипятильников, и инструменты кипятили в самоваре. Во время операции я сильно ругался - мне так потом говорили. В качестве наркоза мне давали хлороформ, он такой противный, сладковатый, и от него ощущение, будто тонешь в воде.

Рядом со мной лежал один лейтенант, и однажды я просыпаюсь ночью оттого, что на меня что-то давит. Хозяева зажгли каганец, и оказалось, что этот лейтенант умер. У него было перебито бедро, и во сне или повязка спала, или лопнул какой-то сосуд, и он умер от кровотечения.

Пролежал то ли семь, то ли десять дней, а потом нас погрузили на полуторку и повезли в госпиталь. Машина скачет по дороге, все трясется! От боли мы начали так орать, что машина остановилась, пришла фельдшерица и сделала мне укол морфия. И мне стало как в раю - ничего не болит, хорошо, только клонит ко сну, а я стараюсь не заснуть, продлить это блаженство…

Привезли нас в Курск и положили в госпиталь, который располагался в здании бывшего универмага. У меня поднялась температура до 38-39 градусов - кончаюсь и все. Я лежал в кровати с высокими стойками возле огромного, до потолка, окна, забитого досками. Началась бомбежка, и от взрывной волны отлетает доска, падает на мою кровать, и ломается посередине надо мной - домиком. Она б меня убила к чертовой матери, но опять повезло…

И опять я скажу хорошее слово о русском народе. Одна женщина видела, как я дохожу в госпитале, и пошла на базар - а там от немцев еще оставались лимоны, за свои деньги купила лимон и принесла мне.

Так закончилась моя фронтовая жизнь…

А.И. - У меня есть несколько общих вопросов к фронтовикам. С Вашего разрешения, я их задам. Чем были вооружены Вы и Ваши товарищи?

Г.Р. - Под Москвой и в Сталинграде в основном мы были вооружены винтовками Мосина и имели по нескольку пулеметов "Максим" на роту. Помню, что во время боев за Сталинградский тракторный завод с нами был один снайпер со снайперской винтовкой. Еще в стрелковых ротах было довольно много автоматических винтовок СВТ, но мы их не любили, потому что это винтовки для пользования в чистоте и порядке, а в наших условиях они были ненадежны. Автоматы ППШ у нас появились в начале 1943 года, перед боями под Курском. ППШ был хорошим оружием, но металл был обработан очень грубо - просто обточен без какой-либо шлифовки. Многие фронтовики очень хвалили автомат ППС, но во время моего пребывания на фронте мы их не видели.

А.И. - Пользовались ли немецким оружием?

Г.Р. - У меня был пистолет "Парабеллум" - очень надежное и точное оружие. Немецкий автомат я держал в руках, но не стрелял из него. А из пулемета "машингевер" я стрелял в училище, это хороший пулемет - надежный, очень скорострельный и намного легче наших "максимов". Но у "максима" было одно преимущество - из-за массивности и тяжести он давал более высокую кучность боя.

У пулемета "Максим" вес ствола 30, а станка - 32 килограмма. Вот и представьте себе, что со мной было, когда я первый раз поднял станок. Я тогда сам весил килограммов 45. Конечно, пытались катить эти пулеметы на колесиках, но ведь все это сооружение весило 62 килограмма, а катить приходилось далеко не по ровной поверхности. Щиток у "максима" был слабый и нас почти не защищал, тем более, что у немцев часто действовали минометы, осколки мин летели сбоку, и защититься от них было нечем.

Еще хочу сказать, что все немецкое оружие, в отличие от нашего, было аккуратно и красиво обработано.

А.И. - Приходилось участвовать в рукопашном бою?

Г.Р. - Нет. Мы часто сталкивались с немцами на расстоянии 10-15 метров, но до рукопашной не доходило. Ну а когда стреляешь, то чаще всего непонятно, убил ты противника, или ранил. Вот, например, я получил в бою пять дыр и остался жив, да еще и дожил до таких лет.

Я стрелял из пулемета, был хорошим пулеметчиком, у меня было хорошее зрение, но стрелял-то я издалека. Я стреляю, он падает - может, убил, может, ранил. Так что "дела своих рук", я не видел. Кстати, медаль "За отвагу" я получил именно за хорошую пулеметную стрельбу во время боев за Сталинград.

А.И. - Каковы были отношения между солдатами на фронте?

Г.Р. - Во-первых, на фронте никто не спрашивал, какой ты национальности. Поэтому, за исключением случая с узбеками, о котором я уже рассказывал, никаких межнациональных конфликтов не возникало. На фронте если ты поделился патронами - уже хорошо, а если сухарик кому-то дал, или, например, веревочку, чтобы подвязать рваный валенок, то ты друг и товарищ. А в госпитале, когда люди маются от безделья, начинается: "А ты какой национальности? А как будет "еб твою мать" на вашем языке?". И начиналось выяснение национального вопроса… Конечно, не все этим занимались, но все равно желающих хватало.

А.И. - То есть, и антисемитизм был?

Г.Р. - Никакого сомнения. Кроме того, издевались над буддистами - бурятами и калмыками. Им говорили так: "Если ловишь на себе вошь, и она с кровью, тогда давишь ее, а если без крови - то отпускаешь". И это еще самая невинная шутка…

Среди нас были мусульмане. И когда изредка нам давали говядину, им обязательно начинали внушать, что это свинина, чтобы забрать себе. То есть, там где кончалась боевая обстановка, начиналась дурь.

А.И. - Как Вы относились к немцам во время войны?

Г.Р. - Сначала мы верили, что победим в войне. Но когда додрапали до Воронежа, то в этом были очень большие сомнения. Никто не знал, чем эта война кончится. Конечно, битва под Москвой показала, что немцы тоже могут отступать. Но потом было разочарование, когда немцы опять начали гнать наши войска на восток. И только после Сталинграда стало ясно - мы победим. Вообще непонятно, как мы устояли в Сталинграде, ведь город был практически занят немцами. Это было просто чудо! И, конечно же, 1943 год был переломным, и, думаю, немцы это тоже понимали.

На войне я мечтал не о наградах, а о том, чтобы дойти до Рейхстага и, извините, пописать на него. У меня была большая злоба на немцев. В 70-е годы у нас учились немцы - хорошие были ребята, у меня были с ними общие интересы, и только тогда у меня поменялось отношение к немцам. А в 60-х годах, когда я видел их на улице, говорящих по-немецки, у меня было желание в лучшем случае плюнуть и уйти. Что ни говорить, но народ Шиллера, Бетховена, Гете в большинстве своем воспринял идею фашизма, и поддерживал ее. Вы же видели документальные съемки, когда они вытирают слезы после речи Гитлера, и как они тянут руки к нему, и какие у них одухотворенные лица! Это был мессия!

А.И. - Приходилось ли общаться с немецкими пленными?

Г.Р. - Лично мне не приходилось. Хотя в силу того, что идиш я знал очень по-божески, я мог бы с ними объясняться. Я видел пленных, желание убивать их у меня было. Особенно после боя, когда видишь наших погибших, тяжело смотреть, как пленный немец просто идет.

А.И. - Видели ли расстрелы пленных?

Г.Р. - Нет, лично я расстрелов не видел. Было, что пленных поручали конвоировать солдатам, и те их не доводили, а убивали где-то по дороге.

А.И. - Как на фронте относились к комиссарам и "особым отделам"?

Г.Р. - Я Вам скажу, что на фронте политотдел нас не очень мучил. А все потому, что я почти с самого начал был на передовой. Поэтому я не могу ничего о них сказать. Кроме вот той сцены, когда расстреляли пацана, который отстал от части. Ему "пришили" дезертирство, хотя и почти все остальные, в том числе и я, отставали очень много раз. Часто я от голода просто физически не мог дойти, но я знал названия деревень, куда мы шли, и догонял своих.

А.И. - Как Вы оцениваете уровень наших и немецких потерь на начальном этапе войны? Я общался со многими ветеранами, воевавшими в различных родах войск, на разных фронтах и в разное время, и все они говорят, что потери Красной Армии были значительно выше немецких.

Г.Р. - Это абсолютная правда. В советское время наши потери в войне всегда занижались - сначала говорили, что мы потеряли 16 миллионов, потом говорили о 21 миллионе, потом о 25 миллионах погибших солдат и мирных жителей, и так далее. Одно то, что я увидел в Сталинграде, говорит о том, что наши потери были больше, чем у немцев. На Мамаевом кургане есть захоронения наших солдат - насыпи по 30-40 метров в высоту! И не зря один из памятников-символов обороны Сталинграда - это огромная бетонная рука, торчащая из земли…

Русский писатель Астафьев, сам участник войны, сказал, что мы немцев телами забросали, и это действительно так. Ну это же сволочи, я иначе не могу их назвать, положили 100 тысяч солдат в битве за Берлин, в самом конце войны! Можно было бы все списать на Жукова, но ни хрена, Жуков бы ничего не сделал без Сталина. Сталин сказал взять Берлин, и долбали его до последнего, хотя город давно уже был обречен. И наши солдаты гибли за какие-то часы, минуты до конца войны! Зачем это нужно было делать?!

А.И. - Как оцениваете боевые качества немцев?

Г.Р. - Это были прекрасные солдаты. Что говорить, первая половина войны доказала, что как армия они несокрушимы. Их несчастье, что фюрер, хотя и учел, что наша армия не приспособлена к такой войне, что выбит командный состав, не смог оценить территорию нашей страны, количество населения, холода и так далее.

В первой половине войны у нас сплошь и рядом бывшие лейтенанты становились командирами полков, кадровая армия была разгромлена, и немцы воевали лучше нас. В конце войны ситуация, конечно, изменилась в нашу пользу - у немцев уже не хватало хороших солдат.

А.И. - Знали ли вы, против каких именно немецких частей воюете?

Г.Р. - Нет, этого мы не знали. Мы были обычной пехотой и находились далеко от штабов, поэтому такая информация до нас не доходила. Тем более, в младших лейтенантах мне удалось походить меньше двух месяцев, так что… Под Курском мне как-то сказали, что вроде бы против нас стоят части РОА, но не знаю, была ли это правда.

А.И. - Существовали ли какие-то фронтовые суеверия, приметы?

Г.Р. - Если кто-то говорил о том, что его сегодня убьют, то это предчувствие очень часто сбывалось…

А.И. - Помните ли кого-нибудь из боевых товарищей?

Г.Р. - Мало кого помню, потому что в пехоте люди менялись очень часто. Помню, что под Сталинградом со мной был Хабаров с Дальнего Востока, а на Курской дуге были еврей Драхлис и Есиков из Белоруссии.

А.И. - Кто еще из Ваших родных воевал?

Г.Р. - У моей мамы была сестра, тетя Хася, жившая в Житомире, у которой был сын Нухим - мой ровесник, и дочка Лия, на год старше меня. Нухим каким-то образом успел окончить до войны 10 классов. Лия в 1941 году уже училась в химико-технологическом институте на 1 курсе. Мой двоюродный брат Нухим Мотелевич Грузер погиб под Сталинградом в 1942 году… А Лию, как комсомолку, взяли служить в зенитный полк. Этот полк тоже попал под Сталинград и стоял в деревне Орловка. Туда немцы бросили танки, и зенитчики сражались против этих танков, поставив свои зенитки на прямую наводку. В этом бою погиб весь полк, в том числе и моя сестра. Она похоронена в Орловке, я был там в 1972 году, возложил венок на братскую могилу.

А.И. - Что было после курского госпиталя? Как сложилась Ваша судьба после войны?

Г.Р. - Долго я валялся в госпиталях - Курск, Калуга, Гусь-Хрустальный, Владимир, Москва, Семипалатинск. Короче говоря, 23 декабря 1943 года меня выписали из госпиталя, дали справку "в боях за Советскую Родину был тяжело ранен" и диагноз. Всего у меня три тяжелых ранения, два легких и одна контузия. А еще, когда я был на лесоповале в августе 1942 года, то подхватил малярию. У меня скакала температура, был озноб, не мог нормально есть. Акрихина тогда не было, а хинин был очень дорогой. Акрихин я начал принимать уже в Киеве, когда учился в мединституте - я ходил тогда желто-зеленый.

Я узнал, что мои родители находятся в Семипалатинске, и приехал к ним. Они там буквально умирали от голода. Отец устроился работать на мясокомбинат и мог хоть немного подкормиться, а мы с мамой откровенно голодали.

Когда я лежал в госпиталях, то ко мне было такое хорошее отношение, что я решил, что если только выживу, то буду врачом, хотя у меня всегда был технический уклон. И это решение я выполнил. Приехал в Киев, наша квартира была разрушена, и я устроился у тетки, а потом перешел в общежитие на улице Трехсвятительской, которая тогда называлась улицей Жертв Революции. Там я прожил с 1-го по 5-й курс, был старостой группы. Был голодный, одежды не было, брюки были рваные - а я, как назло, и зашить как следует не мог, так как правая рука не работала после ранения. Нормально я оделся, только когда в 1945 году приехал брат и привез мне галифе, гимнастерку английского сукна и сапоги.

Когда я пришел поступать в мединститут, это был август-сентябрь 1944 года, то из двух 9-х классов нашей школы живыми с фронта пришло четыре человека. Сейчас остался я один. Статистика писателя Юрия Бондарева остается в силе, чтоб Вы это знали и никогда не забывали - 1923, 24, 25 годы понесли наибольшие потери. Объясню почему: 1922 год и старше призывались до войны, и их уже чему-то научили. А из нашего поколения из ста человек вернулось трое, и, как правило, калеками. Когда я учился в мединституте, я был старостой группы, и в группе было 30 девушек и один я. Только потом к нам группу пришло еще двое парней, тоже фронтовиков. А когда я в 1949 году окончил институт, то вместе со мной выпустились 850 девушек и 45 парней. Многие ребята были без ноги, без руки, без глаза. Наше поколение сыграло важную роль в той войне, и большинство моих друзей погибли на фронте или рано ушли из жизни от фронтовых ранений.

Я никогда не забуду, как мы встречали 9 мая 1945 года. Мы со дня на день ожидали День Победы, ведь нам уже сообщили, что взят Берлин. 5-го, 6-го, 7-го мая мы в общежитии не спали. И вот 8 мая объявляют о капитуляции Германии. Боже мой, откуда только взялись у ребят эти пистолеты, и началась стрельба!

На месте нынешнего Михайловского собора был организован лагерь для военнопленных немцев. Они просили у нас хлеба, и мы бросали им сухари, хотя сами получали хлеб по карточкам. А когда в 1947 году отменили карточную систему, мы давали немцам и нормальный хлеб. Вот что значит отходчивость нашего народа! Потом немцев убрали оттуда, а поселили пленных бандеровцев - эти у нас ничего не просили. А немцы могли дойти до такой наглости, что когда проходили по площади Калинина (сейчас Майдан Незалежности), то пели свои маршевые песни! Потом им, очевидно, всыпали за это, и больше они песен не пели.

|

Герц Моисеевич Роговой в наши дни |

После войны было такое время, когда Сталин отменил празднование Дня Победы и доплаты за награды, кстати, тоже отменил - якобы по просьбе трудящихся. У меня был товарищ, Миша Шухман, который праздновал свой день рождения дважды: 11 августа, когда он родился, и 23 февраля, когда ему на фронте оторвало правую руку и мелкие осколки попали в глаза. Я его спрашивал: "Чего ты празднуешь 23 февраля?". А он отвечал: "За то, что голову не оторвало!". У него было плохое зрение после ранения, постоянно случались обострения. Так вот мы с ним, начиная с 1946 года, каждый раз 9-го мая не выходили на работу, а надевали награды и шли в ресторан. Сначала ходили в "Театральный", а потом в "Метро", и там пили с 12 часов дня до 12 часов ночи. А потом я организовал целый коллектив из 25 фронтовиков. Там были врачи, инженеры, сапожники, пекари, электрики, и все мы друг друга поддерживали. Например, если я получал машину, то говорил своим, куда написать и как действовать, чтобы и они могли получить. Держались друг за друга! Там были люди без руки, без глаза, без мышц живота и так далее. И, тем не менее, эти ребята были жизнелюбы! Сейчас уже никого из них нет в живых…

После окончания мединститута работал врачом-терапевтом. Моим участком была часть Подола - правая сторона улицы Жданова, сейчас это улица Сагайдачного. Андреевский спуск, Боричев спуск, Боричев Ток - это все были "мои" улицы. Там я проработал 25 лет и 3 месяца - при мне рождались, при мне умирали. А в 1975 году я перешел работать в Пущу-Водицу, в военный санаторий на улице Гамарника, и там проработал еще 23 года. В 1998 году я ушел на пенсию, и сейчас консультирую в благотворительной организации "Теплый Дом". По средам еду туда, работаю - ко мне еще ходят больные. Мой суммарный трудовой стаж, включая пребывание на фронте и годы учебы, составляет ровно 60 лет.

Я уволился из армии младшим лейтенантом, потом по медицинской линии присвоили звание лейтенанта, в 1963 году - старшего лейтенанта, в 1970 году - капитана и так далее. И уже около пяти лет прошло с тех пор, как мне присвоили звание полковника.

А.И. - Вы были комсомольцем, патриотом СССР. А как Вы сейчас относитесь к тогдашнему советскому руководству? Изменилось ли что-нибудь?

Г.Р. - Я очень многое переосмыслил, видя ту жизнь, которая была очень плохая. Тем более, я испытал на себе несправедливости, которые тогда существовали. В институте я хорошо занимался, и все дороги должны были быть открыты для аспирантуры, но ничего этого не вышло по одной причине и понятно, какой.

Когда я заходил в райком партии и видел эти сытые откормленные рожи, эти синие шевиотовые и бостоновые костюмы (им шили в спецателье "Коммунар" на тогдашней улице Жданова, 25), мне было просто противно. Противно было видеть этих чиновников, слышать их разговоры.

Я хорошо помню "Дело врачей", когда многих людей расстреляли и посадили. А ведь еще было "Дело писателей" - уничтожили таких еврейских литераторов как Давид Бергельсон, Давид Гофштейн, Лев Квитко. Тогда говорили, что Гитлер расстрелял еврейских читателей, а Сталин - еврейских писателей.

Поэтому особых чувств я к Сталину не испытывал. Главным, что меня привлекало в комсомоле, в партии - это идея интернационализма. На это я "молился". Но потом оказалось, что, как говорил мой папа, "пишется - трамвай, а читается - конка". То есть говорили одно, а на деле отношение было совсем другим. И все же та власть меня бесплатно выучила на врача, и у меня не было проблем устроиться на работу - пусть не на ту, которую я хотел. Пусть мою дочь долго не принимали в университет, но в конце-концов приняли на вечерний, и она его закончила на "отлично".

Тогда много было плохого, но, видя то, что делается сейчас, как мучаются люди, я не могу хорошо относиться к нынешней власти. Где тот роскошный завод "Большевик", который процветал еще при царе? Где завод "Арсенал"? Этого же ничего сейчас нет! Что дала эта власть? Я не жалуюсь на свое материальное состояние, я достаточно обеспечен, но есть же люди, получающие 800 гривен пенсии. Пусть они имеют льготы, но этого же недостаточно для жизни! А что значит повысить пенсионный возраст, если у нас и так до пенсии многие не доживают? Это далеко не справедливо. Я не могу спокойно проезжать мимо фабрики имени Карла Маркса. Какого хрена бывшая советская фабрика вдруг стала принадлежать Порошенко?

А еще я напуган тем, что происходит сейчас с молодежью. У меня есть один товарищ, у которого собственный правнук стащил орден Красной Звезды и продал его. Я помог товарищу приобрести у коллекционеров другой орден, так он и другой украл! То есть, сейчас для людей не существует никаких запретов.

А.И. - Часто вспоминаете войну? Снятся ли "фронтовые" сны?

Г.Р. - Мне очень часто снится то, чего со мной не было. Снится, что я в оккупации, что рядом стоят немцы, что я хочу обойти их, а немец идет мне навстречу, что меня завели во двор, и сейчас будут расстреливать… Этот сон вижу до сих пор по 2-3 раза каждый месяц.

А.И. - Чем Вы награждены за участие в войне? Справедливо ли награждали пехотинцев?

Г.Р. - По заслугам награждали далеко не всегда. Например, сидел писарь и заполнял наградные листы. Ему ничего не стоило вписать в эти списки и себя - особенно на награждение не "высоким" орденом, а медалью "За боевые заслуги". Кстати, получить эту медаль в 1941 году было очень и очень тяжело, и в 1941-42 годах она была большой редкостью. Такую медаль, еще старого образца, получил в 1942 году мой брат.

И, конечно же, был разный подход к награждению - одно дело Сталинград и Курская дуга, а другое дело Польша или Венгрия, когда награды раздавали, не скупясь.

Я награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны ІІ степени, медалью "За отвагу", двумя медалями "За боевые заслуги", медалями "За оборону Киева", "За оборону Москвы", "За оборону Сталинграда", а также польским Крестом Заслуги, о котором я уже упоминал. Первую медаль "За боевые заслуги" я получил за бои под Москвой, Красное Знамя и медаль "За отвагу" - за Сталинград, а ордена Отечественной войны, Красной Звезды и вторую медаль "За боевые заслуги" за бои под Курском. В Киевском еврейском обществе ветеранов нас было 10 человек, награжденных орденами Красного Знамени, а сейчас я остался один.

А.И. - Повлияла ли война на Ваш характер, привычки?

Г.Р. - Конечно, о чем Вы говорите! Когда я пришел с войны, то для родителей я все равно был мальчиком. Но я сказал им: "Вы что? Я орденоносец, я инвалид!". Мог показать свой характер. Мой характер изменился в сторону твердости, я старался ни перед кем не прогибаться. Старался, но, увы, бывали в жизни такие моменты, что если не прогнешься, то просто не выживешь. Тем не менее я старался держать свое слово, оправдать его.

Я часто смотрел кино про войну, а мама говорила мне: "Что ты это смотришь?! Ты и так сумасшедший!". Тогда показывали оперетты, и она мне кричала: "Вот это надо смотреть! Это тебя вылечит!". А сейчас я стараюсь не слишком часто смотреть фильмы о войне, иногда даже выключаю телевизор, когда их показывают. Да и снимают сейчас "не совсем то". Вот показывают фильм: офицеры, солдаты, генералы - у всех козырьки блестят, на фуражках околыши красные, форма наглажена, сапоги начищены. Да я видел полковников на фронте - они были такие жеваные! И какие там кожаные ремни?! У нас ремни были брезентовые. А винтовкой, которую мне выдали перед Сталинградом, можно было занозу загнать! И металл был весь в заусеницах - ведь эти винтовки делали даже мебельные фабрики.

Когда я пришел с войны, то говорил словами Йозефа Швейка: "На войну мы не пойдем, на нее мы все насрем". Я не хотел допускать даже мысли о том, что что-то подобное может опять произойти. И все же я горд тем, что мне довелось участвовать в войне с фашизмом.

Недавно, 11 июля 2011 года, нас, ветеранов пригласили в горсовет по случаю 70-летия начала обороны Киева. Участников обороны Киева сейчас в городе осталось всего 225 человек, из них на огромной Оболони - всего шестеро, в том числе я.

Есть три вещи, которые раньше казались мне невероятными. Я никогда не думал, что при моей жизни будет создано государство Израиль, человек будет ходить по Луне и развалится Советский Союз. И до всего этого я дожил.

| Интервью и лит.обработка: | А. Ивашин |