Я родился 8-го сентября 1921-го года здесь, в Эстонии, в городе Тарту. Родители мои тут же и работали. Отец был сапожником. Я здесь учился шесть лет в еврейской школе. А в то время, это было где-то примерно в 1935 году, в Эстонии начальная школа была - шесть классов. Дальше шла уже средняя гимназия. Ну а там было так, что когда я учился в шестом классе, нас в нем насчитывалось всего шесть человек. И все не думали дальше продолжать учебу. Двое из моих одноклассников сразу же так и сказали, что они не будут больше учиться, а пойдут работать. И так из-за этого в нашей школе седьмого класса не открыли, потому что не было никакого смысла делать это всего лишь ради каких-то четырех человек. Тогда я поступил в тартускую мужскую гимназию — уже эстонскую школу. В ней я проучился еще два года. Но дальше по материальным соображениям нашей семьи я там учиться уже не мог. Поэтому из школы я ушел. Мы, конечно, в то время не так уж голодали, но и жили не особенно широко. Отца у меня уже тогда не было: мама развелась с ним, когда мне было всего два года. Мать одна воспитывала меня и мою сестру, - в семье нас было двое детей. Конечно, работать в то время людям было очень трудно. Тогда и плата за труд была довольно таки слабая. Поэтому я и оставил свою учебу в школе и пошел учиться на рабочего. Но учиться я стал на слесаря, - попал в слесарную мастерскую такую. А потом, через два года, получилось вот что у меня. Там, где я работал, начальником был пьяница самый настоящий. Мы там втроем вообще работали. Мастерская наша располагалась на улице Вене. Через какое-то время я решил, что с этой работой надо как-то закругляться, хотя я старался, как мог, когда работал. А дело в том, что в то время я был членом ХА-ШОМЕР ХА-ЦАИР — была такая сионистская молодежная организация. Но она была, скажем, бен-гурионовская и такого левого стиля. И я, конечно, в этой организации был более активный такой в то время член. Если мадриха (мадрих - глава группы в иудаизме) не было, то я там и мадрихом был немножко. А в начале 1939 года мадрихи решили, что я готов репатриироваться в Израиль, и они меня решили отправить в Ригу на «Хаг Ша Ра». Это был как киббуц диаспора — полная коммуна. Я приехал в Ригу и узнал о том, что «Хаг Ша Ра» готовится уехать в Израиль. Но в конце 1939 года, вы знаете, началась мировая война. Поэтому Англия прекратила выдачу нашим еврейским активистам так называемых сертификатов — разрешений на то, чтобы ехать в Израиль. А потом здесь к Прибалтике вообще близко подошло советское влияние, стали подходить дополнительное войска и так далее. И вообще наш «Хаг Ша Ра» стал нежелательной организацией. В том же 1939-м году было принято решение о ее закрытии. Я знаю, что двое из наших, а нас всего было 100 с чем-то человек там, все-таки прошли как-то по нелегальным каким-то границам в Израиль. Добрались они дотуда — не добрались, я не знаю, - у меня нет таких сведений. А я приехал обратно сюда в Тарту и стал здесь опять работать. А в 1940-м году я пошел уже в Советскую Армию.

Но вам, наверное, будет интересно послушать о том, какой была жизни в Эстонии до прихода советской власти сюда. Тогда все было нормально у нас. Жизнь была такой, какая она здесь и сейчас идет. Но безработица, кстати говоря, тоже была в то время. Особенно - во времена кризиса в 1933-м году. Мать моя также какое-то время находилась без работы. Тогда нам очень трудно было, конечно. Но пережили как-то это тяжелое время. Потом уже и сестра моя стала работать. Но тогда учиться надо было не так, как сейчас. Меня этот хозяин взял к себе учеником на два года без зарплаты. В других местах положено было платить тому, кто тебя учит за счет своего времени. А этот начальник был согласен без зарплаты меня учить. А через полгода и месяц где-то в субботу он мне сказал: «Ты - хороший мальчик, быстро схватываешь всё, кое-чему уже научился». И дал мне он тогда 40 сентов: 15 - на баню и 25 - на кино. Сказал мне: ты хороший мальчик. Так я получил первые в своей жизни сенты. Но потом уже стал зарабатывать я больше, конечно. А когда пошел в армию, там вообще всё совсем по-другому пошло.

Но вам, наверное, еще надо рассказать, как Советская Армия сюда в Эстонию входила. Я, конечно, это все помню. Ведь мне тогда уже было 19 лет, - я уже не был мальчишкой. Я помню, что перед этим я ходил в тартуский парк, где у нас вечером кино показывали. Его нам демонстрировали на большом экране и так далее. В том же 1939-м году по поручению людей, с которыми я работал, я поехал на остров Сааремаа выполнять одно спецзадание. И вот там я в первый раз уже видел советских воинов. Это было в городе Курессааре. Тогда этот город еще Курессарее назывался. Потом его переименовали в Кингисепп, а после, в начале девяностых, когда в Эстонии советская власть ликвидировалась, снова вернули прежнее название - Курессааре. И там я видел в первый раз советских военных, которые были в своей форме и так далее.

Конечно, когда все эти события 1940 года проходили в Эстонии, у нас проводились и митинги всевозможные. Это было интересное такое время в середине июня 1940 года. Я помню, что когда я приехал обратно с Сааремаа, где был на том самом спецзадании, в Таллин, то оказался на Балтийском вокзале. В это самое время оттуда отправлялся поезд «Таллин — Рига». Я сидел на вокзале. Мне было тогда 18 лет только. И вдруг я услышал, что музыка играет. Ну и я вышел посмотреть, чтобы узнать, что такое. А там, смотрю, какая-то играет музыка, хотя это был обычный рабочий день. И вдруг я вижу: на улице - полиция, а люди идут с красными флагами. Про себя думаю: ну сейчас, наверное, пойдет стрельба. И обратно пошел на вокзал. А демонстрация-то все идет. Я пошел тогда на предприятие, где я работал. Но там тоже демонстрация шла. Так я встретил советскую власть в 1940-м году. Кстати говоря, когда все эти митинги начались, мы еще не знали, что будет у нас в Эстонии советская власть. Ведь рабочие и раньше тоже раз в год что-то демонстрировали, - это было в день 1-го мая. Они, например, тоже с красными флагами каждый год там ходили. На демонстрации и так далее.

А потом я попал в Таллинское военно-пехотное училище. Это было где-то в начале 1941 года. Ну получилось это у меня так. Вдруг в городе появилось объявление, где было сказано, что принимаются люди в военное училище. А объявление было всё написано на эстонском языке. У меня был очень хороший друг Шойс, это - родственик известного здесь еврея Залмана. Мы вместе учились когда-то с ним. Вот он друг был мой. И мы с ним решили, что поскольку работы как таковой настоящей в городе для нас нет и все равно рано или поздно нам придется идти на военную службу, надо как раз нам в это училище и поступить. «Давай пойдем посмотрим туда, - друг другу говорим мы. - Интересно: примут нас туда или нет?» И пошли после этого в училище проходить комиссию.

Там все велось по-эстонски. Тогда еще у нас и эстонская армия не была расформирована — военные все расхаживали в эстонской форме. Но советские войска, конечно, уже тоже были здесь - ходили по городу в своей форме. Ну мы и подали там свои заявления. А пришлось ждать еще три месяца, пока нас туда возьмут. Ведь когда мы в училище пришли, это было в сентябре или октябре 1940 года. А только через четыре месяца нас взяли туда. Потом мы опять получили вызов на экзамен. А там уже по-русски с нами начали разговаривать. Надо было написать диктант. А я же фактически почти не знал русского языка — только по-эстонски и на идише мог говорить. Я и сейчас идиш на добровольной основе преподаю здесь, в Тарту, в нашей общине: чтобы наши не забывали свои корни. «Ну я не могу диктант написать, - говорю я им. - Я буквы кое-какие русские знаю, конечно. Но чтобы диктант писать по-русски! Я не могу этого сделать». «А вы учиться по русски согласны?» - спросили меня. «Любой язык я всегда готов изучить». «Ну хорошо», - мне сказали. И знаешь, немного времени прошло после этого, как вдруг мы получили повестки и пошли в Таллин. Так я стал курсантом военного училища. Но официально переход Таллинского военно-пехотного училища в состав Красной Армии был осуществлен только 12 сентября 1941 года. Короче говоря, училище тогда только перешло в состав Советской Армии или Красной Армии. Тогда же официально пришли в училище и комиссары.

Началась учеба. Наше училище состояло из двух батальонов. Вам, наверное, другие ребята, которые были в училище вместе со мной в 1941-м году, уже об этом рассказывали. Первый батальон был русский (там учились ребята из России — это были военнослужащие Красной Армии), второй — эстонский (там проходили обучение жители Эстонии). Я был в эстонском батальоне. После войны, будучи снова в Тарту, я встречал ребят, которые были вместе со мной в училище. Один из них русский был. Вот бывший министр иностранных дел Эстонской ССР Арнольд Грен, - он ведь тоже с нами учился. Но он, правда, был в роте политруков (курсы политруков при училище). Там, знаете, в отдельном доме размещалась у нас такая рота политруков. Но у нас в училище еще и рота пулеметчиков каких-то была, и так далее. Мы же сами были общевойсковики: нас было две или три роты таких. И с Нарвы, кстати, тоже были в нашей роте люди. Но почему-то в нашей роте, где я находился, были в основном все эстонцы. Два-три русских курсанта только среди нас было. А так все, в том числе и офицеры, - и командир взвода, и командир роты, которого потом расстреляли, - служили эстонцы. Фамилия этого командира роты, которого расстреляли, была Бреде. Это, между прочим, был племянник генерала Бреде, который был еще в эстонской армии каким-то большим командиром (его потом тоже расстреляли). А за что его расстреляли? Это было потом. Я знаю, что его и всю его группу арестовали в начале войны в 1941-м году. Как будто бы они ехали встречать немцев по пярнуской дороге. Ну про них говорили, что когда в Пярну где-то высадился немецкий десант, они поехали к ним. Но где-то около Пярну их задержали и этого Бреде расстреляли.

Война, конечно, не была для нас неожиданностью. За три недели у нас уже знали об этом. Но если честно говорить об этом, то, разумеется, три недели для подготовки к войне — это очень короткое было время для этого. А у нас, между прочим, уже с первых чисел июня чувствовалось, что идет какая-то подготовка к войне. Вообще-то у нас в последнее время происходило что-то непонятное перед войной. А 14 июня 1941 года случилось вот что в нашем Таллинском военно-пехотном училище. Те комсомольцы, которые у нас тогда уже в училище были (я им не был, конечно), в том числе и из нашей роты - три человека, отобрали и отправили в город Тапа. Там они арестовывали бывших эстонских офицеров и отправляли их в Сибирь (проводилась известная депортация). Я в этом, конечно, сам не участвовал, потому что не был комсомольцем. А эти курсанты тех самых эстонцев семьями вывозили: их ночью будили, сажали в эшелон и отправляли в Сибирь. Но это касалось бывших эстонских офицеров. Так что и в нашей роте комсомольцы, которые участвовали в этом деле, были. Комсомольцев у нас было, знаете, примерно пять-шесть человек в каждой роте. Они в начале 1940 года, видно, вступили в комсомол, так как были более активны в этом отношении. Дисциплина в училище у нас была, конечно, очень жесткая. Обычный день начинался с подъема, а заканчивался отбоем поздним вечером. Там проводились у нас и боевая подготовка, и изучение устава. А перед самой войной дисциплина стала еще жестче. До 14-го июня, как я помню сейчас, у нас заменили все эти учебные боеприпасы на боевые, противогазы — тоже на боевые. Все у нас теперь стало уже не учебное. И такая после этого у нас началась интенсивная военная подготовка, что жизнь пошла совсем по-другому у нас. После этого и офицеры, как, например, уже наш командир взвода, теперь жили с нами в военном училище. Наш командир взвода уже не ходил домой на неделю, как это было раньше, а тоже жить с нами стал. Потом были у нас кое-где установлены зенитки, и так далее, и тому подобное.

Кстати говоря, знанием русского языка я обязан училищу. Именно там я его выучил. Там у нас специальные курсы по изучению русского языка были при училище сделаны. Но на этих курсах мы военную терминологию больше учили, чем это. Там изучали мы эти уставы, приказы, потому что все эти команды у нас на русском языке подавались. В училище мы, конечно, интенсивно и оружие советское изучали, которое нам стали привозить. Но раньше у нас почему-то были винтовки образца 1893 года. Пулеметы были и Дегтярева, легкие уже, и «Максимы». Старались в училище мы правильно изучать и верховую езду — какая-то группа специально для таких занятий была отобрана. Почему-то я тоже попал в эту группу — туда не всех набирали. И попал еще я в одну интересную группу, в которой изучали танк. Тогда нам на три дня привезли какой-то танк, показали его внутренности, ну и учили, как им нужно управлять. Три дня проходил такой курс. Опять не всех туда отбирали. Но почему-то я попадал в эти специальные группы. Ну это так мимимоходом все проходило. Что мне еще запомнилось из довоенной учебы в училище, так это то, что за три-четыре дня до начала войны оба наших батальона построили прямо на стадионе и половина на половину перемешали: русских с эстонцами. Все делалось по такому принципу: три человека — в один батальон, три человека — в другой. Нас сидело в отделении восемь человек: четыре было с первого батальона, четыре — с эстонского батальона. Короче говоря, перемешали у нас два этих батальона.

День 22-го июня, когда началась война, я помню хорошо. Тогда наша рота находилась, кажется, на охране как дежурная: нас ставили на посты и так далее. И днем, часов в 11 - в 12, у нас тревогу объявили. Всех нас собрали на стадионе. Короче говоря, там всех нас построили. Приехала машина, которую мы называли газ-ай-яй (ГАЗ-АА). Там на ней был поставлен красный стол. И Парсаев, полковник, комиссар нашего училища, и Дорофеев, начальник училища, выступали перед нами. Дорофеев сказал нам несколько слов. И Парсаев - тоже. Помню, Парсаев сказал, что немцы вероломно напали на нас и на нашу страну войной и так далее, но, учитывая нашу боевую мощь и подготовку, Рабоче-Крестьянская Красная Армия даст такой отпор на границе, что война быстро закончится. Что эти немцы не поняли, что наша страна - это не Франция и это не Бельгия. И по всей вероятности — нас, училище в Таллине, эта война никак не касается. Это были слова полковника-комиссара.

Затем по приказу командования Ленинградского военного округа наше военное училище было объявлено на военном положении. Мы после этого митинга, конечно, сразу же разошлись. А ночью, где-то в час, была снова объявлена тревога. Какие-то самолеты откуда-то где-то крутились. Короче говоря, была объявлена настоящая боевая тревога. Мы вышли из военного училища в сторону Пяскюла, - там проходила такая дорога - Нымме-Пяскюла. С тех пор я больше военного училища глазами своими не видел. После этого мы вели патрульную службу в Таллине. Потом нас как-то построили. Тогда же нам там зачитали решение Военного трибунала. Там были названи фамилии шести или семи человек офицеров, которые были осуждены, в том числе и этот командир роты Бреде. Их расстреляли, конечно. Затем нам назначили уже другого командира роты. Я не помню даже, эстонца или русского. Вообще у нас и после того, как батальоны перемешали, больше было эстонцев командиров. Но если до этого команды подавались на эстонском языке, то после того, как перемешали, все стало преподаваться на русском языке. И мы все уже команды знали и понимали — настолько узнали русский язык. Ну мы за полгода его изучили. Понимаешь, если тебя каждый день муштруют и учат, языку ты все равно научишься. Припомнится тебе всё, конечно. Ну и вот, одним словом, так проходила моя учеба. Со мной учился такой Десятников. Потом он здесь, в Тарту, стал начальником цеха. Я с ним работал на одном предприятии и несколько раз встречался после войны. В Тапа жил после войны также мой сокурсник по этому Таллинскому училищу Кийслер. С ним я тоже встречался потом. Моим командиром взвода был Рая, а такой Кюмник другим взводом командовал.

Впоследствии наше военное училище было эвакуировано в тыл в Тюмень. Проезжали, насколько я помню, мы и через Нарву. Кстати говоря, когда мы проехали мост через реку Нарова, то этот мост, как мне известно потом стало, взорвали. Так что после нас из Нарвы уже никто эвакуироваться не мог. Но как выглядела Нарва тогда, когда мы ее проезжали (перед этим была как раз бомбежка города), я не могу сказать. Я видел Нарву после этого только уже в 1944-м году. А в 1941-м я был в эшелоне и что в городе было, я не знал. Были у нас и всякие происшествия, пока мы ехали. Нас, например, когда мы проезжали станцию Аувере, обстреляли бандиты. И бомбили еще нас там. Там, я помню, еще цистерны какие-то рядом стали гореть. Ну и так далее. Потом нас эвакуировали в город Славгород, в Алтайский край. Где-то там, короче говоря, мы находились. Там нас, кстати, в первый раз сводили в баню. До этого нас водили в училище в такую баню, что там не было даже никакой скамейки, - только душевые были. А тут меня в первый раз взяли в настоящую такую баню. Одежду нашу тогда забрали. Но она, конечно, воняла очень сильно. Говорят, через вошебойки какие-то ее пропускали, хотя вшей не было у нас. Но то, что чистое нам все дали, это, конечно, хорошо было. Эти вши-паразиты появились потом уже у нас. Тогда их не было, конечно. И в Славгороде мы продолжили учиться. Там мы до самого окончания военного училища, до декабря месяца, все еще продолжали носить эстонскую форму. Но только без погон уже, — петлицы, звездочки, нашивки, как и положено было, там у нас были приделаны. Люди удивлялись, что мы были в такой форме. Я помню, что когда приехали мы с этого Славгорода в Тюмень, там находилось на стажировке другое военное училище. Но они тогда уже заканчивали свой курс обучения. Они, как бы говоря, уже ускоренный курс кончали, потому что начали учебу после начала войны. Так вот, когда мы там появились в своей форме, это уже был октябрь-ноябрь месяц. Так там люди думали, хотя им говорили, что это курсанты из Эстонии, что мы - польские офицеры. Потом, когда кончили мы это военное училище, это форму эстонскую у нас забрали. И дали после этого уже нам гимнастерки и шинели другие. Ну советское обмундирование дали, короче говоря.

Потом состоялся выпуск нашего училища. Я не помню, чтобы у нас проводилось по этому случаю что-то торжественное. Было просто построение. На нем зачитали приказ о присвоении нам военных званий. Я выпустился из училища младшим лейтенантом. После этого отправили нас в город Камышлов. Там дислоцировалась 7-я Эстонская стрелковая дивизия. Я приехал в Еланск, где был лагерь этой дивизии. Там меня назначили в 354-й стрелковый полк командиром взвода разведки. Там были взвод пешей разведки и взвод конной разведки. Я был назначен командиром взвода конной разведки. Это был уже январь 1942 года. В то время стали непосредственно формировать нашу часть. Люди стали к нам прибывать из трудовых батальонов и из других разных мест. Конечно, бойцы, которые стали к нам попадать, были голодные и оборванные. Ну мы дали им обмундирование. И в феврале месяце, во второй половине февраля, произошел такой случай. Командир отделения конной разведки и один рядовой из его же отделения, мои подчиненные, поехали через речку в деревню Меркушино и зарезали там трех гусей. Когда об этом стало известно, их, конечно, у нас стали судить. Для командира присудили расстрел, для солдата — восемь-десять лет что-то. Но их не расстреляли. Это я знаю точно. Наказание им заменили потом на что-то. Ну и прошло два месяца — меня вызвали в прокуратуру. И начали говорить со мной примерно в таком духе. Что я знал об этом деле. Если знал, то почему не доложил? Значит, я — участник этого дела. И на меня, кстати, показал тот офицер, который был на расстрел назначен. Я рассказал в прокуратуре, что я ничего не знал об этом, что я не видел гусей и что я не видел того, чтобы кто-то с ними что-то делали. Страж, печорский человек, был председателем трибунала, Афанасьев - секретарем. И, как говорят, еврею всякому вспомнится гусь в буржуазное время и так далее. Мне дали за это дело пять лет.

После этого отправили меня в Камышлов в тюрьму, оттуда — в лагерь на север, в Кунара. Я, конечно, написал жалобу в военный трибунал Уральского военного округа. Опять рассказал обо всем, но - с одним требованием: я хочу очную ставку с этими людьми, которые сказали, что я знал про кражу гусей. Очную ставку не организовали. Почему — не знаю. Прошел месяц или два — сколько-то там так. Все это время я находился в лагере. Интересно, что когда я в тюрьму пришел, с меня петлицы сняли там. Сказали: «Вы - изменник родины. Люди воюют». Как будто он воюет, - тот человек, который сидит и работает в тюрьме. Знаешь, там же в этой системе все большинство со Средней Азии были. А это были такие люди, которым, как говорят, только дай власть над человеком издеваться. Они имеют ох какую власть над человеком. Я находился в подвале вместе с уголовниками. Потом меня вызвали и прочитали новое решение военного трибунала. Такое решение трибунала могло, конечно, быть только в советское время. Там было все расписано с начала до конца, но в конце сказано: что меня, младшего лейтенанта такого-то, вина не доказана. И поэтому было приказано меня из под стражи освободить. Но то, что я невиновен, в решении военного трибунала не было написано. Я писал во всех анкетах так: судим по пунктам таким-то статьи такой-то. Мне дали по 58-й статье три пункта. Один пункт говорил - «плохое воспитание подчиненных», другой - «помощь и участие в бандитизме». Всего было мне присуждено три пункта статьи 58-й. Но — не важно.

Ну и, одним словом, мне дали, как только меня из тюрьмы выпустили, еще и сколько-то денег: сверх нормы я заработал там несколько рублей. И я пришел обратно в свою часть. Я сказал всем своим ребятам сразу: «Трудно всем доказать, что было и как было». Стараюсь объяснить ситуацию, которая со мной сложилась. А все смотрят на меня и я по глазам их читаю: вот этот человек только что с тюрьмы пришел. Потом меня назначили в запасной полк командиром взвода какого-то. Я не помню номера этого полка. Но этот запасной полк располагался на горе. Это было в 7-й стрелковой дивизии. Потом там у нас проводилось какое-то соревнование. Меня тоже назначили в нем участвовать. Какой-то там вроде был поход за 25 километров, потом - плавание через реку, и все - в противогазах. Потом, если кончается полоса, шло что-то дальше, и так далее. Вообще за участие в этом соревновании я получил третье место. За это меня премировали пачкой табака «Золотое руно». Уже потом я много хлеба получил за него - я же некурящий был и произвел обмен. А вскоре после этого, значит, начала формироваться 249-я Эстонская стрелковая дивизия в Чеберкуле. Мне тогда, я помню, сказали, что я уже имею опыт в организации формирования воинских частей. А тогда пришли как раз к нам с 7-й дивизии тоже представители. Но я сказал: «Я обратно в свой полк особенно не желаю идти». А я и в самом деле не хотел обратно идти в свой полк. Попробуй докажи всем, что ты не верблюд! Есть такое выражение: начать все с чистого листа. Вот я так и хотел: попасть туда служить, где никто меня не знает. Ну кроме начальства, конечно же. Все-таки у него же было мое личное дело. Об этом я рассказал прибывшим к нам представителям. Тогда мне сказали: «Ну вот тебе документ — езжай в Чебаркуль».

Когда я приехал в Чебаркуль, там я попал в другую историю. Короче говоря, когда я туда приехал, дивизии там уже не было. Но дивизия недели две как убыла оттуда. Тогда я сел на поезд и поехал ее догонять. Сначала я, правда, пришел к коменданту и получил номер эшелона. Он мне сказал, до какой станции надо ехать. Но там я не один был. Там несколько человек ехало таких командиров, которые опоздали на свой эшелон. И вот так я через некоторые приключения догнал свою дивизию в городе Коломне.

О приключениях можно было бы тоже, конечно, рассказать. Началось все с того, что в вагоне, в котором мы ехали, я услышал эстонскую речь. Я, конечно, тогда к этим людям, которые по-эстонски говорили, подошел. Спросил, откуда они держать свой путь. Они сказали, что они едут с Чувашской АССР. Спрашиваю одного: «Откуда с Эстонии?» Говорит: «Тартуский». Фамилия мне показалась его знакомой: как будто милиционер какой-то бывший такой был. Я его спрашиваю: «Вы не слышали с Тарту фамилии Свитский такой?» «Почему не слышал? - говорит он. - Как раз в одной деревне были в Чувашской АССР со Свитскими». Я не знал даже и названий-то этих. Что такое Чувашия, что такое чуваш, для меня было это совершенно непонятно. Я думал, что это или на Украине, или же на севере всё находится. Они же мне все объяснили. Сказали, что две женщины с ними там в Чувашии жили по фамилии Свитские. Оказалось, что с ними там были соседями мои мать, тетя и сестра. Я решил тогда с эшелона сойти на какое-то время, чтобы проведать в тылу мать и сестру. Договорился с ними. Они мне и говорят: «Вот мы проедем станцию Рузаевка, ты выскочишь, сядешь ехать на Канач, а и из Канача поедешь туда-то». Ну я так и сделал. Вышел на станции Рузаевка, потом поехал на Канач. Когда в Канач приехал, стал спрашивать место, куда надо было ехать, и мне сказали, что и как. «Деревня — Старая Яначево? По этой дороге иди». Какие автобусы? Какие машины? Ничего этого не было. И мне оставалось что? 60 километров пришлось идти пешком. В то время это не вопрос был для меня. Я походов раньше сколько делал! И пошел. Ну временно я на какую-то подводу, бывало, что и подсаживался. Так я то пять, то - семь километров как-то проезжал. И до вечера до своей деревни добрался. Нашел мать, тетю и сестру. Сказал: одни сутки я только могу быть с вами. Там они вызвали председателя колхоза, сказали, что их сын приехал в военной форме, офицер. Но тогда считалось еще, что я не офицер, а командир (офицеры в армии появились потом). Достали, конечно, этот самогон. Все стали пьяные. Потом кое-кто пьяной головой уговаривали начальника, вернее, председателя колхоза, чтобы он дал лошадь ехать в Канач за какими-то кирпичами. Заодно решили и меня увезти в Канач. Так что обратно я ехал уже до города на лошади. Затем я добрался до Коломны. Когда я туда приехал, то меня там назначили в 249-ю Эстонскую стрелковую дивизию, в 921-й полк. Олаф Муллас был командиром этого полка, а Пауль Лийтоя — начальником штаба. Меня там определили на должность заместителя командира 9-й роты. Я нашел свою девятую роту. Командиром роты был Бармин. Он уже и по-эстонски так хорошо говорил, и по-русски, конечно, тоже. Там уже дали нам боевое оружие. Началась подготовка, чтоб ехать на фронт. И тут вдруг Бармин заболел. Его увезли в больницу. Тогда мне сказали: «Временно, пока кто нибудь не будет назначен командиром, принимай роту». Но получилось так, что я так и был командиром этой роты до конца войны. Так другого командира вместо него и не назначили.

Потом со своим полком я прибыл на фронт под Великие Луки. Но прежде чем говорить о том, что это были за бои, я только напомню, что дело в том, что мое личное дело шло все время со мной. И меня, конечно, по этой причине назначить официально командиром роты не хотели. Вообще наш 921-й полк назначили под Великими Луками на открытом фронте. Но, вы знаете, там получилась такая история, что немцы напали на нас и через первый батальон нашего полка прорвались. Наш батальон не трогали. Тогда нас с фронта сняли и в какую-то рощу привели. Там собрали разных наших командиров, включая командиров рот. Всех нас, в том числе и меня, в одну избу поместили. Там, например, с нами из штаба корпуса был полковник Симсон такой. И он сказал, что в связи с тем, что было такое дело, что первый батальон почти пошел весь к немцам, наш полк решено отвести на переформирование. Об этом переходе эстонцев на сторону немцев сейчас много говорят в Эстонии. Но на самом деле никакого перехода там не было. Просто люди прошли около 600 километров в осенне-зимних условиях. Когда они пришли на свое место, они были как тюльки. Там ими были сделаны какие-то ячейки. Но им на самом деле на все было уже все равно: здесь ли воевать, в Сибири ли быть или к немцам идти. Короче говоря, им было все равно. И когда немцы напали на них, они особенно и не сопротивлялись им. Коммунисты, комсомольцы, комиссары, понятно, отступили, а те таким вот образом оказались у них. Немцы шли на них с танками. Так что я бы не сказал, что они сами добровольно перешли к немцам. Никто не поднялся, чтоб идти туда. Немцы сами перешли через эту роту, через этот батальон. Что было такое дело, это я так потом понял. Может быть, этого и не было, потому что я этого не видел своими глазами и в этих событиях не участвовал. Но те, которые вернулись оттуда, потом мне так об этом и рассказали. Это были те, которые в этом событии участвовали и спаслись.

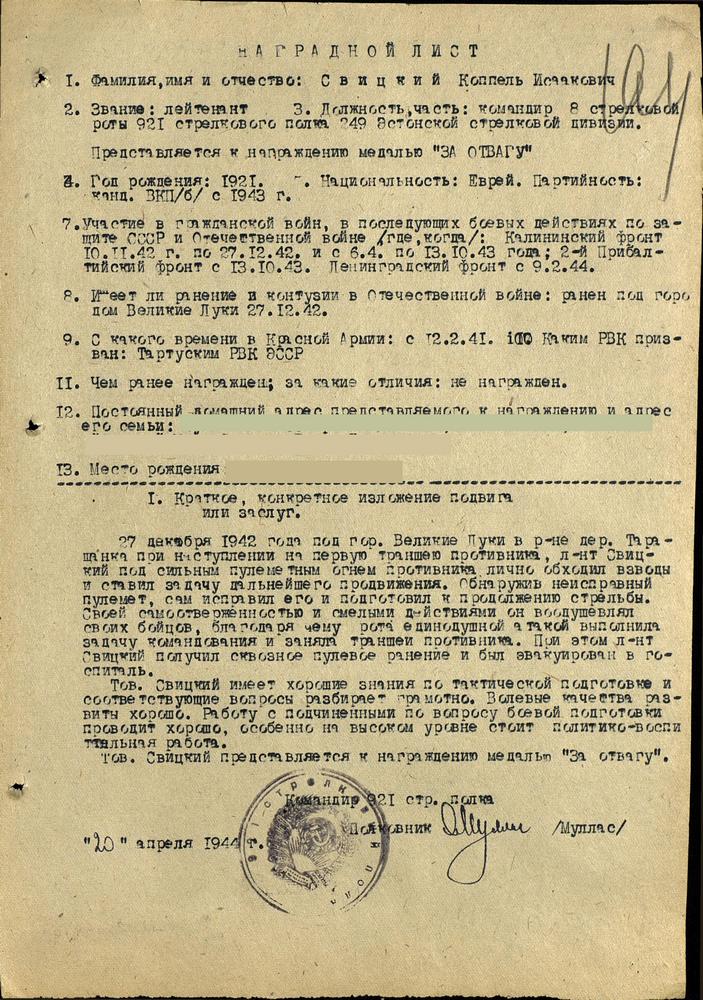

Короче говоря, после этого решили нас отправить на переформирование. Нам сказали: «Вот вам офицер связи, и вас, куда надо, повезут». После этого нам дали кушать в роще. И пошли. Кругом было темно. Мы — пошли туда-сюда-туда-туда. К утру пришли. Когда же мы прибыли на место и расположились, оказалось, что перед нами — опять Великие Луки. Никакого переформирования не было! Видно, наши командиры боялись, что мы опять разбежимся, поэтому так и поступили с нами. Понимаете, такое могло быть только при советской власти. 70 лет была у нас в стране вот такая сплошная ложь. Все, что нам говорили, было неправдой. Вообще ложь кругом была. Но это - не важно. А там потом получилось с нами такая вещь. В общем, наш батальон и почему-то особенно - мою роту взяли и передали временно в помощь 354-м полку 7-й дивизии, потому что там были большие потери. А я ведь там, в этом полку, как раз и был раньше. Но сначала так мы ничего не знали про это. Мы узнали об этом только в следующую ночь. А тогда, я помню, ко мне подошел политрук один. Фамилия его Шерман была. Он был с Таллина. После войны, как я помню, он был очень активный ветеран. А сейчас давно уже его нет в живых. В общем, он политруком был. И он мне тогда сказал, что по некоторым сведениям, хотя - точных таких данных нету, надо идти в разведку и как-то что-то там установить. И мы с Шерманом в эту разведку пошли. Я с собой взял еще одного рядового солдата. Там мы наткнулись тоже на немцев. Ну мы отступали от них уже без боя. Как улышали уже немецкий язык, так обратно и без боя, без всего, обратно пошли. Это было ночью, а утром рано началась атака. Нам сказали: взять вот то-то-то. Взяли это только через неделю... Но это не важно. Это было 27-го декабря 1942 года. Я был там же и ранен. Но ранен я был в ногу. Меня отвезли. Фактически это был первый такой сильный бой у меня. Я его смутно помню. Мы пошли в атаку как все. Получили, что нам было нужно, и ударили. Я не знаю, сколько я там был. Может, я прошел всего-то пятьдесят метров и уже получил ранение. Раньше, конечно, я не мог его получить. Какие ощущения я испытывал во время той атаки, мне сложно сказать. Я могу говорить о том, как я сейчас это понимаю. А тогда мне было 20 лет. Воспитание, понимание, желания у меня были совсем другие. Вообще все было совсем другое. Могу только сказать, что во время той атаки мы ничего не кричали, потому что немец был довольно далеко от нас. Мы бежали перебежками. Немцы были где-то метрах в 400 от нас. А мы только стреляли. Никакого в бою, где мы шли, крика не было. Ничего этого не было! А потом меня ранило. Ну и после этого, одним словом, меня стали возить из одного города в другой как раненого по госпиталям.

Кстати, пока я лечился в тех самых госпиталях, со мной одна интересная маленькая история была. Это случилось после московского госпиталя. В Москве я был, правда, всего несколько дней. Там мне сделали операцию тоже маленькую. А потом перевели в Купчино, это - под Москвой. Там как будто бывший дом отдыха был. Из него там сделали больницу, которую назвали эвакогоспиталем. Этот госпиталь специально был организован для военных офицеров Эстонского стрелкового корпуса. Это сделали для того, чтобы наши офицеры могли между собой говорить по-эстонски, общаться и так далее. Меня перевели в это Купчино, наверное, в начале декабря. Ну и там мы сколько-то были. Мулласа, моего командира полка, также туда привезли. Он ведь тоже был ранен. А тогда было у нас такое дело, что мы договорились, что 23 февраля в день Советской армии сделаем пьянку. Почему нет? Договорились с начальством больницы, с завхозом, которому даже дали немножко денег. Ну он сто грамм все равно и так давал. Но мы все равно дали ему денег, чтоб еще чего-нибудь было можно купить немножко. Короче говоря, с сестрами, с врачами, со всеми договорились. А 22-го пришло известие, что к нам, бойцам Эстонского стрелкового корпуса, призжают представители эстонского советского правительства. Ну как мы сделаем пьянку в такой день? А ведь мы уже договорились с сестрами и так далее на пьянку. И мы решили: перенесем ее на завтра. И вот, когда эти представители уехали, мы назавтра сделали пьянку. И она, между прочим, хорошая получилась. Кстати говоря, я в жизни тогда в первый раз водку пил. Ну это не важно. С одной рукой ее, кстати, пил. Одна рука ведь была ранена. Но я тогда и танцевал, потому что ноги были. Потом я сидел с костылями за столом, пил и так далее. Но прошло три дня — меня вызывает СМЕРШ, МГБ. Говорят: «Праздновали эстонский день 24-го февраля?» А ведь 24 февраля — это день независимости Эстонии, который праздновался до 1940-го года у нас. 58-ю опять начали статью пришивать. Говорят: «За то, что перенесли с 23-го на 24-е февраля пьянку. Вы специально, эстонские парни из Эстонии, офицеры, вспоминали день Эстонии». Ну и только благодаря тому, что комиссар один, политрук раненый, тоже с нами был, а также из-за того, что никаких таких разговоров не было, это все дело прекратили. А то опять бы попал по 58-й статье. Ну это так все прошло. Ну и все.

После того, как меня из госпиталя выписали, я пришел в свой полк. Но я тогда, значит, немножко хромал еще. И начальник штаба сказал: «Если ты хромаешь, нам как раз нужен офицер связи в штаб дивизии. Иди бери лошадь и скачи в Орехово, в штаб дивизии. Будешь офицером связи». Ну я там был в связи только летом. Месяц, два или сколько-то я был офицером связи при штабе дивизии. Потом обратно вернулся в полк, и так вместе с полком до 1944-го воевал. А потом вот что у меня получилось. Когда я был офицером связи, у меня, я помню, были какие-то разные поручения, но основным, конечно, была секретная почта. Я передавал почту из полка - в штаб дивизии, затем - в опергруппу, и так далее. И я каждый день скакал семь-восемь километров в штаб полка, что-то там брал, сдавал секретные документы в штаб дивизии, потом, бывало, еще и в опергруппу ехал с какими-то бумагами, но это - если было что-то передавать, а если не было, то и не передавал.. В какой-то день бывало, например, и такое, что вообще не надо было никаких документов переправлять. В один из дней я снова поскакал с документом. Приезжаю в Орехово, а там в опергруппу — документ. Конверт туда был один, а на нем была подпись — военный трибунал. Ну я лошадь сдал и пошел в деревню, где был военный трибунал. А в это время Афанасьев, который был у нас председателем или секретарем военного трибунала, пошел на повышение. Он был, правда, уже в другой дивизии. Но он меня, конечно, знал. Как офицер связи я несколько раз привозил ему документы. На этот раз я отправился к нему. И тут, когда мы встретились, он мне и сказал: «Давай закурим». Сели на крыльце закурить, он открывает конверт и говорит: «Слышь? Тебя под суд отдали». Думаю: что такое? Что я опять набрехал? Думаю: наверное, все-таки послали из больницы по линии СМЕРШа — МГБ документы на меня. Хотя мы ничего такого не делали, но документы на нас, наверное, все-таки послали. Я ему рассказал всю эту историю. Он мне говорит: «Нет, это то дело, за которое ты сидел в тюрьме». Оказывается, это уже что-то командир полка писал. А дело в том, что когда мы были с Мулласом в этой больнице, я ему рассказал, что это за дело со мной приключилось и как оно было. И он, оказывается, после этого просил заново рассмотреть это дело все-таки. И снова мое дело рассмотрели. И тогда опять созвали трибунал, меня снова допрашивали, а после выдали документ, где было сказано, что теперь я вообще не судим. Мне сказали: «Теперь ты пиши в документах — не судим. И все!» Ну и что после этого получилось? Долгое время я был командиром роты в звании младшего лейтенанта. Кто-то был командиром роты лейтенантом, старшим лейтенантом и даже капитаном, а я — всего лишь младшим лейтенантом. Наверное, единственный в дивизии был я такой человек. А кто мне даст звание выше? Кто меня представит к очередному воинскому званию, судимого человека? Самое интересное, что командиры взводов у меня были лейтенанты, они были старше меня по званию. Но как только я стал считаться не судимым, месяц-полтора — и мне присвоили звание лейтенанта. Через три месяца я стал старшим лейтенантом. 1-го мая мне вручили медаль «За отвагу». Мне сказали: «Это медаль еще за то, что ты был в разведке под Великими Луками. Она лежит у нас давно. Но тебе нельзя было ее раньше выдавать. Ведь ты — судимый был человек. Судимость снята — и мы тебе вручаем медаль «За отвагу». Вот моя служба такая была в армии во время войны.

Ну а так я еще где воевал? Потом я участвовал в боях за освобождение Эстонии. Но тогда я был все в том же 921-м полку. На Сааремаа был опять ранен. Это было сразу в начале октября 1944-го где-то. Там мы пошли на Сарвекюла на север, где проходило узкое одно место. И в этих местах во время атаки меня ранило. Причем ранило опять в правую ногу опять. Проводилась там нашей частью еще боевая разведка, но я в этом сам лично не участвовал. После лечения в госпитале я вернулся в свой полк, а после поехал воевать в Курляндию. Под Нарвой, когда здесь в 1944-м шли бои, я не был. Я был недалеко от Раквере в 1944-м году. Знаете, у меня на фронте было все такое, как и у всех ветеранов. Ничего необычного. Только маленькие иногда были нюансы. Бои были, конечно, разные. В Рапла был, я помню, такой маленький бой у меня. Там было какое-то имение или мыйза. А вообще, откровенно говоря, в Эстонии боев как таковых у меня очень мало было именно что на территории. Потом из Курляндии мы пришли сразу в Клоога. Так и закончилась для меня война.

В Курляндии, конечно, где мы в последнее время были, трудно было воевать. Дело было весной, кругом было мокро, везде - распутица. Тяжелые, знаете, там были бои. Да и потери были тоже немалые. Потом, я помню, у нас еще двух расстреляли перед строем солдат в этих местах. Трибунал их к этому делу приговорил. Кто-то дезертировал что ли или кто-то себя ранил. Им смертную казнь там же, через 100 метров, где они это дело с собой сделали, организовали. И сразу расстреляли автоматами. Такое тоже было. Вообще в Курляндии немцы оказывали нам сильное сопротивление. Там же были в основном сосредоточены такие войска, которым нельзя было сдаваться в плен. Они, как говориться, все имели против советской власти. Там же были и полицейские батальоны, и эсэсовцы, которые отступали от нас в свое время. И конечно, они не хотели сдаваться к нам в плен. Там, в Курляндии, кончилась война для нас фактически 11-го мая. Они все никак не сдавались ведь. Я помню, один был к нам перебежчик. Так он 9-го пришел к нам и сказал, что командир их сказал: спасайся кто может, разбежитесь, переодевайтесь кто во что. И наши тогда пошли прочесывание этих лесов делать. Я лично не участвовал в этом, правда.

Теперь расскажу о том, как я узнал о конце войны. Нас тогда заменили. Мы 9-го должны были идти в атаку снова, поэтому нас вывели на передний край. 8-го вечером мы получили приказ: «Выйти на передний край!» Мы вышли. По пути нам попалась гора, а кругом была грязь. Там, я помню, двигались какие-то обозы. Рядом шли связисты. И мне командир батальона сказал: «Ты один взвод оставь, помоги повозки толкать в гору и так далее». Я так и сделал. Ну и тоже остался с ними так. Пришли связисты-офицеры. Ребята наши все, конечно, хорошо их знали. И тут вдруг они мне и говорят: «Ты по-немецки понимаешь?» Говорю: «Знаю не хорошо, но кое-что все-таки знаю». «Давай!» Поставили рацию, антенну бросили на какую-то ветку. Я услышал шум. Говорю одному: «Ты слышишь? Как будто мир». Мы про это, кстати, и не слышали, и ничего не поняли. Но что-то, конечно, все ж таки поняли. Я тоже особенного ничего не понял. Потом только узнал, что это был конец войне.

Вот так закончилась для меня войны. Тогда я был старшим лейтенантом. Потом уже стал капитаном. Но после войны я недолго служил: всего лишь год. Уже летом 1946 года я демобилизовался.

Какими были потери в вашей в роте?

Потери хотя и были не особенными, но все-таки были. Я бы сказал, что процентов пятьдесят, может быть, их было. Но это не только смертельные потери, но и вместе с ранеными. Правда, в последнее время, я скажу, что ой как очень много у меня имелось потерь. Вообще о войне и о том, как ее показывают, как о ней пишут, я скажу следующее. Но это мое личное мнение. Я считаю, что о войне писали очень много книг. Сколько мемуаров, сколько книг! Но - ни одной правдивой. Пишут, сколько дивизий и полков прошли от Сталинграда до Берлина. Указывают номера полков, пишут, как знамена такие-то подошли. Но ведь прежде чем эти части подошли, их восемь раз перемололи. Если десять процентов состава командного состава могли только до Берлина дойти, то что говорить про обыкновенных солдат? Все бои только в книжках красивые. А в реальной боевой обстановке — там все по-другому.

За счет чего вы несли потери? От бомбежек, обстрелов, во время атак?

Про свои потери я так скажу. Потери сильные были на Сааремаа. Потом я там был ранен, а когда в Курляндию вернулся, мне сказали: таких-то и таких-то уже нет, а такие-то — раненые ребята.

Хоронили как погибших?

Очень быстро. Были специальные люди, которые забирали их хоронить. Куда этих наших ребят хоронили — я этого не видел. Но немцев, я это хорошо помню, у нас нельзя было долго трогать убитых. Это так было приказано для того, чтобы все мы видели их мертвыми. Они же падали как мухи. Так ты еще и боишься их. Представляешь? Наших никого не лежит, а немцы как мухи валяются.

Как вас награждали во время войны?

Меня после того, как отметили медалью «За отвагу», так больше и не награждали. Но еще я получил орден Отечественной войны, - такая награда тоже у меня есть. Правда, это было уже после войны. А еще в послевоенное время этих юбилейных медалей у меня было очень много. Так что все эти юбилейные награды я получил.

А как у вас лично отношения с подчиненными в роте во время войны складывались?

Очень хорошие у меня были отношения с ними. Я знаю, что если бы я был командир полка как еврей, то и антисемитизма было бы больше. А у меня антисемитизма вообще не было в роте. Солдаты боялись меня. Они знали: в бою не знаешь, какая пуля и куда попадет. Если он антисемит и сейчас находится передо мной, то никто не смотрит и не может знать, какая пуля и где пройдется: впереди или сзади. А я в случае чего всегда смогу найти возможность отомстить. Это каждый знал. И знал также каждый командир взвода, что есть у них такой командир роты. Но если евреем был где-то дальше и побольше командир, который на передовой и не бывает, то там, может быть, в отношении его и был антисемитизм. Как я думаю — это одно дело. Как на самом деле было — другое дело. Ну а я что? Я владел только эстонским языком и командовал своей ротой. Во время войны я, кстати говоря, не делал никаких еврейских фокусов, кроме одного. Это было в начале 1944 года, кажется. Где-то под Лугой мы тогда стояли. И вдруг у меня в роте оказалось человек семь-восемь евреев. И тогда я начальнику штаба Паулю Лийтоя сказал: «Прекратите историю! Не посылайте ко мне в роту евреев». «А что, ты не любишь?» Я сказал: «Я очень их люблю. Но я не хочу их посылать на смерть. А я не могу их охранять от смерти. Я — командир роты. Солдаты везде одинаковые. Пусть каждый в своей части будет — не будет. А ко мне в роту уже не надо посылать столько. Я не хочу их на смерть посылать. А держать их за спину я тоже не могу». Вот такой у меня был случай.

А настроения какие среди ваших подчиненых эстонцев? Они вообще желали воевать или же, наоборот, не имели такого желания?

У меня были разные люди, конечно. Но я находился, понимаете, в таком положении, что мне ведь никто не скажет, что солдаты между собой говорят. О том, что между собой говорили люди, знали те, которые об этом рассказывали органам СМЕРШ.

Кстати, а вам приходилось с представителями СМЕРШ общаться в годы войны?

Да, конечно. СМЕРШ вызывал меня несколько раз. Там мне напоминали, что я был сионистом. Кто-то, наверное, подсказал им это в отношении меня. Такие, разумеется, были разговоры. Говорят, что это делал один из Таллина какой-то парень как будто бы. Я этого не знаю. Но о моем сионистском прошлом мне напоминали в СМЕРШе. Говорили: «Вы были сионистом. Как ваше отношение к советской власти? Вы еще таки хотите в Израиль ехать?» Но особенного давления не было. Мне просто сказали: «Подумайте. Может, вы второй раз не хотите попасть в тюрьму, где вы были? Только с нами поработайте вместе». Конечно, они меня вербовать пытались. Еще сказали: «Подумайте». Но я не согласился на такую работу.

Что можете о политработниках сказать?

Отношения с ними у меня хорошие были. У меня с ними особенно все нормально было... На войне, вообще-то говоря, всякое бывало. Я помню, был случай у меня в полку, когда я вернулся с больницы и обнаружил, что мой отец — сапожник в части. Он починял и мою обувь — раз офицерам шил сапоги. Тогда я вызвал начальника штаба и попросил, чтобы отправили его в отставку. На кой он нужен мне был тут?

А страх испытывали на фронте?

Страх? Да, конечно, испытывал.

Но как-то преодолевали его?

Ну надо, надо же его было как-то преодолевать. Тем более, что я не должен его был показывать, потому что подчиненные не должны были видеть меня таким. А так, конечно, был страх.

Как вас кормили на фронте?

А по-моему, хорошо кормили. Во всяком случае, лучше, чем в тылу. Бывало, конечно, у нас там на фронте и такое, что около недели не было соли. Приходилось кушать кашу без соли. Но так нас нормально кормили. Не голодали мы на фронте, как у меня, например, голодали мать и сестра в тылу.

А сто грамм давали?

Очень редко. В праздник только это дело и давали. Может, каким-то другим людям и чаще этих сто грамм давали.

Женщины встречались на фронте?

В нашем 354-м полку служили две еврейки, сестры, я знаю, что они были тоже, как и я, тартуские. Конечно, у высоких некоторых командиров были и жены. Я, правда, не такой высокий был начальник, чтоб иметь какие-то там отношения. Но у командира дивизии, например, была жена. Я знаю, что она потом соревновалась в верховной езде после войны где-то в Эстонии. А у меня, конечно, особенно такого ничего не было в этом отношении.

О вашем командире полка полковнике Мулласе что можете сказать?

Муллас потом, когда война закончилась, получил пять лет тюрьмы. Короче говоря, на пять или на восемь лет его посадили, - я уж точно этого и не помню. Ему вспомнили, что в 1925 году он командиром взвода эстонской армии вывез своих ребят против революции. Я с Мулласом хорошо был знаком. В больнице, когда вместе лежали, мы даже с ним в карты играли.

Вшивость была на фронте?

Да, была. Интересно, что когда я пришел в госпиталь после ранения, так три месяца ни в одной даже бане не мог мыться как следует. Потом прямо под Холмом я нашел одну баню. Растопили ее там и помылись. Там мы стояли три-четыре дня, когда с Елизарово шли под Великие Луки. Но потом опять долго бани не было. Все снегом мылись.

Расскажите о вашей послевоенной жизни. Как она сложилась?

Очень просто. Хотя мне предлагали ехать в Таллин, я после демобилизации приехал в Тарту. Ну а раз я был, как бы говоря, офицер демобилизованный в то время, меня назначили директором лесокомбината. Я знал лесное дело кое-как и сколько-то. Но советского хозяйства в целом не знал. И поэтому, когда меня назначили на эту должность, заявил следующее: «Я не могу быть директором». Мне сказали: «Ну будешь тогда главным инженером!» Я пошел и стал им работать. И работал 55 лет в одном и том же месте, - никогда своего рабочего места не менял. Потом уже 300 человек на комбинат пришло. Вообще-то говоря у нас был большой комбинат, это огромное объединение все-таки было. Кстати говоря, более 35 лет там я был начальником отдела снабжения. Несколько раз в жизни мне предлагали вступать в партию. Я послушно вступал. Но, как ни странно, я никогда не проходил кандидатского стажа. Всегда делал все по-своему, и поэтому в отношении принятия меня в партию мне говорили: «Не годится!» Я хотел карьеру делать, как и все, поступал кандидатом в члены КПСС... Но мне никогда не давали кандидатского стажа. Всегда до этого исключали из партии. Но я все-таки жил по своему, как я считал — правильно. А как мне приказывали жить, я существовать не хотел. И вот смотрите, как прожил: сейчас мне уже 92 года.

| Интервью и лит.обработка: | И. Вершинин |