Я родился 6 августа 1926 года в селе Загнитков Кодымского района Одесской области в самой обычной крестьянской семье. Мой отец вначале был бригадиром в колхозе, потом стал работать лесником, а мама была рядовой колхозницей. Детей в нашей семье было трое: мои старшие сестра, брат и самый младший я.

Перед самой войной материально мы жили я бы даже сказал хорошо, ни в чем не нуждались. Село у нас очень большое, около шестнадцати тысяч жителей, и все четыре колхоза нашего села были богатые.

Вечером 21 июня у моего брата был выпускной вечер. В нашем сельском парке для выпускников устроили красивый праздник. В общем, жизнь налаживалась, но война нам все порушила...

Как вы узнали о начале войны?

У нас в селе был клуб, где собиралась отдыхать молодежь. Мы там и в шашки играли, и музыку слушали, в общем общались. И в то воскресенье мы как раз были в этом клубе: я был на турнике, а мой друг залез на вишню. А наше село находится как раз на погранполосе между Молдавией и Украиной, и обычно самолеты над нами не летали, но в то утро, как раз, когда я занимался на турнике, очень низко над нами пролетел наш самолет. В лесу рядом с нашим селом стояла кавалерийская часть, а в соседнем селе Алексеевка стояли артиллеристы. И видно этот самолет вез им какое-то важное донесение, но он так низко пролетел, буквально над самыми деревьями, что меня сбросило с турника, а моего друга с вишни. Мы начали смеяться, и только в обед на митинге нам объявили, что началась война... Отлично помню, что для меня это известие оказалось полной неожиданностью... Моя мама и другие женщины заплакали, ведь мы жили мирно, а тут вдруг такая беда... Но в то же время у всех моих односельчан был такой эмоциональный подъем, мы же все тогда были патриотами, поэтому сразу пошли проситься в армию. Я то был еще подросток, меня понятно не взяли, но на наших глазах собрали и увели многих мужчин, в том числе и всех вчерашних выпускников...

Чтобы хоть как-то помочь нашей Родине мы, подростки, вызвались помогать в строительстве оборонительных укреплений. По ночам ездили в сторону границы с Молдавией, и рыли там на левом берегу Днестра, в районе местечка Рашков, противотанковые рвы, запасные траншеи. Нашего председателя колхоза куда-то вызвали, а заменить его поставили моего отца, хотя образования у него было «на двадцать копеек». Наш сосед, который должен был работать ездовым заболел, поэтому я вызвался его заменить. Мама моя ни в какую, не хотела меня отпускать на эти работы, но отец разрешил, и я на повозке перевозил в основном шпалерные столбы для проволочных заграждений.

Где-то недели три, если не больше, мы там проработали. На этих работах все было организовано очень хорошо, ни растерянности ни паники никакой не было, правда, мы новостей толком-то и не слышали. Кормили просто отлично, наши богатые колхозы для нас ничего не жалели. Но честно говоря, с позиции сегодняшнего дня, думаю, что особой надобности в тех укреплениях не было, мне кажется, их расположение было продумано неудачно.

Недалеко от нас саперы построили через Днестр три понтонных моста, по которым с того берега должны были отступать наши войска, и большое количество еврейского населения, которое в ожидании переправы скопилось прямо на берегу. И то ли так совпало, а может немцы специально выжидали, но как только вечером закончилась их постройка, и началась переправа, прилетел самолет-разведчик, а вскоре налетели бомбардировщики...

Вначале они разбомбили эти мосты по центру и по краям, и эти части прямо с людьми уплывали по реке... Потом второй налет... На наших глазах столько погибло людей... Меня на этих работах назначили в бригаду к девушкам, которые были чуть постарше меня, но как единственного мужчину они меня выбрали бригадиром. В тот момент мы оказались в месте, где был высокий и очень крутой берег. Честно скажу, вот тогда мне впервые стало по настоящему страшно: кругом бомбы рвутся, крики людей... Причем, летчики прекрасно видели, что мы без оружия... Я перепугался, вжался в склон берега, и видел, как эти летчики, пролетая над нами на высоте телеграфного столба, смеются... Потом девушки меня на лопатах подняли на склон, и я по очереди их всех оттуда вытянул.

Но там совсем рядом проходит шоссе на Каменку, на котором скопилось много армейской техники, и немцы налетели бомбить ее. Пережидая налет мы в каком-то саду стояли под яблоней, и от близких разрывов яблоки осыпались прямо на нас... Можете себе представить наше состояние в тот день...

Как вы оказались в оккупации?

Мы думали, что немцы придут с запада, т.е. с той стороны, где мы копали укрепления, но они прорвали нашу оборону где-то севернее, и просто обошли их. Но между нашим селом и Алексеевкой наши части дали немцам сильный отпор. В этих боях пострадали окраины нашего села, и даже были жертвы среди односельчан. Мы когда видели в каком состоянии отступают наши солдаты: усталые, изможденные, грязные, разводы соли от пота на гимнастерках, голодные... Поэтому люди их подкармливали. Моя мама три раза в день пекла хлеб, все что у нас было: молоко, яйца, все мы им давали. Эти наши части попали то ли в окружение, то ли в мешок, но они нашли единственный выход из него в сторону Одессы. С отступавшими частями ушел и наш председатель колхоза, который вернулся в наше село в первые же дни после освобождения. Он тогда уже был инвалидом, и его опять назначили председателем.

Первыми в нашем селе появились немцы, как сейчас помню, это было не утром, а уже после обеда. Все жители попрятались по подвалам, но когда все стихло я незаметно от родителей выскочил на улицу. Со своими приятелями мы пошли в центр, где у нас на небольшой площади был сельсовет, магазины. Мимо нас вначале проехали мотоциклисты, через некоторое время строем прошла колонна пехотинцев, а за ними бронетранспортеры. Причем немцы сильно удивились, что военных в селе нет, никто им в плен не сдается, они начали выяснять куда делись наши войска, и почти сразу ушли по их следам.

Впереди у немцев шел пожилой, уже весь седой офицер, и я лично видел, как к нему подошел наш сельский портной Гершко Шпигель. Он направился прямо к этому немцу, хотя люди его пытались остановить: «Куда ты идешь?!..» Шпигель подошел к этому офицеру, и о чем-то его спросил. Мы стояли в огороде, совсем недалеко от них, и все это хорошо видели. И еще, помню, так удивились, как это наш сельский еврей может вот так запросто разговаривать с немецким офицером, откуда он знает язык?

Хотя стояли мы недалеко, но ничего не слышали, и только заметили, что немецкий офицер улыбнулся и отрицательно мотнул головой. Когда Гершко вернулся, к нему сразу бросились люди: - «Что ты его спросил?» - «Правду ли говорят, что немцы будут убивать всех евреев?» На что тот немец его успокоил: «...что все это сталинская пропаганда...» И что вы думаете? Мы еще слышали кононаду, в нашем районе еще шли бои, когда приехала немецкая зондер-команда, всех евреев арестовали и увезли. Люди говорили, что за селом они сами выкопали траншеи, их расстреляли и там же и закопали... Но евреев у нас в селе было много, часть из них успела скрыться, они прятались кто где мог, и я точно знаю, что многие наши односельчане им тогда помогали. Например, мой отец как-то в лесу встретил Диониса Лапушина, и привел его к нам домой. Закрыли окна, поужинали, а когда начали ложиться спать, то мы хотели его положить на мою кровать, но он вдруг отказался: «Нет, нет, не беспокойтесь, я лягу под кроватью». И как мы его ни уговаривали, но он ни в какую, тогда набросали соломы на глиняный пол, и он там переночевал. А утром он, помню, сказал: «Дядя, Митро, я вечером помолился, и так сладко спал этой ночью...» Он был такой измученный, голодный, холодный, оттого, что спал и скрывался эти дни неизвестно где, но думал, что выспался оттого, что помолиля...

А уже после немцев появились наши новые «хозяева» - румыны. Что вам сказать - это была такая позорная армия: все солдаты грязные, оборванные, зато носили свои длинные винтовки с пристегнутыми штыками, из-за чего казались маленького роста.

Войска прошли, а в нашем селе осталась румынская комендатура, которая была одна на три соседних села: наше, Баштанков и Студеная. В составе этой комендатуры было два офицера и где-то взвод солдат.

Что вы можете рассказать о жизни в оккупации?

Вы знаете, очень они издевались... Вначале забрали все колхозное имущество: скот, пшеницу, а когда все это вывезли, то начали ходить по домам. Но люди, когда увидели такое дело, то стали все прятать. Тогда румыны начали просто отбирать вещи: если понравилась, например, шапка забирали ее, с меня самого сняли хорошие новые ботинки, которые мне подарил мой дядя...

Но показательных казней, например, у нас не было, из нашего села все коммунисты успели уехать, видно поэтому у нас никого не убили, но зато били они просто страшно...

Румыны фактически сохранили наш колхоз, только называться он стал по другому - «община», так им было значительно легче нас контролировать. Говорили людям примерно так, вот закончится война, тогда раздадим вам землю. И все три года оккупации мы в этой общине проработали, так хоть бы раз людям по килограмму зерна выдали... Вообще ничего не платили, абсолютно... Все до зернышка под конвоем вывозили прямо с поля на станцию, и отправляли в Румынию. И как людям надо было выживать?!.. Только если как-то удавалось что-то спрятать или своровать... У нас в селе было три водяные и одна паровая мельницы, так за все три года оккупации у нас там никто ни одного мешка не смолол... Просто нечего было молоть... Дома у всех были небольшие каменные жернова, как в старину... Что и говорить, очень тяжело жили... Голодные, оборванные, ведь и одежды купить было невозможно, так ведь они еще и издевались: бывает даже просто проходишь мимо, а он палкой ни за что ударит... Школы не работали.

Естественно, что в таких условиях, мы просто были вынуждены начать воровать, но уж если румыны ловили, то били до упаду... Мне как грамотному вначале предложили пойти работать в контору, но я отказался, и работал простым ездовым на волах. Если повезет в карманы положишь немного зерна... Самых элементарных вещей не было: даже простых спичек не было, поэтому люди использовали кресало, чтобы развести огонь... Утром смотришь у кого дым из трубы идет, и идешь к ним с тряпочкой взять огня... А как мы страдали без соли... Еды-то особой и не было, так из зерна или крупы какую-то кашу или баланду делали, но как их без соли можно есть?..

У меня был даже такой случай, связанный с солью. Как-то в 1943 году мама мне говорит: «В магазин румыны завезли соль, и меняют ее на продукты». Собрала мне немного кукурузной муки, и я пошел туда, а возле магазина уже стоит очень большая очередь, и пьяные румыны ходят вдоль нее с огромными овчарками. Вытащили из очереди каких-то двух глубоких стариков лет восьмидесяти, и говорят им: «Пройдете без очереди, если станцуете». Как они над ними смеялись...

Дальше румыны выдернули из очереди одного парня, Васю Бабчинского 1921-го года, и меня, ну думаю, если и нас сейчас заставят танцевать... Но нет, отвели нас в комендатуру. Ну подумал, все... Видно кто-то им рассказал, что мы комсомольцы... Опять ошибся, дали нам румыны двуручную пилу, и заставляют пилить дрова, которые остались еще от советской власти. А они же старые и сухие, как железо, к тому же пила неточенная совсем, развода нет. Мне еще запомнилось, что когда нас туда привели, то в окно было видно, как в комендатуре наш новый поп пировал с офицерами и играл с ними в карты. Начали мы пилить, но не пилится совсем. Я говорю тому парню: - «Вася, мы эти дрова не распилим, и нас накажут, надо бежать». - «Ты что с ума сошел?» Но я все-таки выбрал момент, когда жандарм который был рядом, отошел, и прыгнул через забор. Побежал изо всех сил, и слышу, как позади меня ветки трещат. Думал, что это жандарм за мной побежал, но нет, это оказался Вася. Мы с ним разошлись в разные стороны и договорились: «Если что, то ты меня не знаешь, а я тебя». Я вначале пошел к своей сестре, объяснил ей ситуацию. Она сходила к нам домой узнать, не ждут ли меня там, но нет, нас никто не выдал, а может румыны и не искали нас совсем, и на следующий день без соли и без муки я вернулся домой...

Среди ваших односельчан были такие, кто добровольно пошли служить румынам?

Таких кто прислуживал им было мало, но были и такие. Помню, был у нас в селе ветеран без руки, так он тоже пошел к ним служить. Даже мой школьный друг Степа Могилевский пошел к ним служить, причем так рьяно, что называется «со всей душой»... Я же с ним в школе одно время даже за одной партой сидел: он хорошо учился, но был очень хулиганистый, шкодливый, и очень не любил евреев... Два раза его хотели исключить из школы, но всякий раз люди брали его на поруки. И как с ним в дальнейшем так получилось, даже не знаю, но после освобождения его сразу забрали в армию, воевал ли он я точно не скажу, но вскоре после войны он уже был в звании старшего сержанта, служил в транспортной милиции на железной дороге, и обирал крестьян, которые везли продукты на продажу... За это мародерство его арестовали и судили, а от нашего сельсовета попросили написать характеристику на него, и я лично ее писал, кто он такой на самом деле... На сколько его осудили я не знаю, но, видно, он получил совсем небольшой срок, потому что вскоре его младший брат Петя как-то в разговоре со мной обмолвился, что Степан живет в Крыму... Помню, что я тогда еще подумал, ну как же это такая дрянь осела в Крыму, ведь там наше правительство, руководители отдыхают... Как инвалид войны я потом много раз отдыхал в Крыму, и у меня ведь был его точный адрес, но я так и не захотел увидеть его... Просто не мог, не хотел, хотя лично он никого не убивал, и ничего серьезного не натворил, но...

Вообще у нас в селе полицаями были хорошие люди, которые старались людям не вредить, а даже старались чем могли помогать, поэтому когда нас освободили, то люди о них отзывались очень хорошо, и их насколько я помню, даже не судили.

Но было у нас и три-четыре настоящих предателя. Вот двое из них: Журба и Пилецкий, которые рьяно служили румынам, были, что называется, настоящие «подхвостники», так их судили, куда-то увезли, и больше к нам в село они не вернулись... Причем, у Пилецкого был сын Сережа, старше меня на один год. Сразу после войны он приехал в село, офицер в звании младшего лейтенанта, и тут такое известие об отце... Насколько я знаю, этого Сережу сразу разжаловали, но дальнейшей его судьбы я не знаю.

Какова судьба евреев, проживавших в вашем селе?

Очень многих почти сразу за селом тогда расстреляли... Но часть их все-таки спаслась, видно, люди их прятали по домам, не знаю уж точно подробностей, но, точно, например, знаю, что из моих многочисленных одноклассников-евреев выжило две девочки: Женя Шпигель и Тася Фельдман.

Мой отец как-то зимой увидел в лесу на снегу следы босых ног... Он пошел по этим следам, и в куче хвороста нашел нашу односельчанку тетю Эню... Она начала кричать: «Дядя Митро, не выдавайте меня...» Он ее успокоил, дал ей свои портянки, чтобы она хоть обернула ноги, а не ходила босой, и отвел в сторожку пасеки, которая была в старом саду. Ее там накормили, она переночевала. Где потом она пряталась я не знаю, но эта тетя Эня тоже пережила войну, и я помню, как она потом говорила: «Какие же добрые люди, в другом месте нас бы точно выдали...»

У нас же тоже был случай, когда еврея выдали... У моей одноклассницы Люси Шпайер отец был директором откормочного пункта при спиртзаводе. Что это такое? Незадолго до убоя туда приводили скот, и буквально за месяц из худющего его превращали в очень даж упитнный. Они до войны «тепленько» жили, у них даже служанка в доме была, а жена его, как сейчас помню, тетя Дора была такая толстая, что не могла сама ходить. Люся была красивая девушка, лучше всех в классе училась, и когда стало ясно, что румыны убивают евреев, то ее отец обратился к своему знакомому, у которого был сын Андрей, которого из-за проблем со здоровьем не взяли в армию. «Чтобы хоть ее спасти, давай мы их поженим, а я все что имею, все тебе отдам, даже брюки с себя сниму...» И действительно, Люсю с этим Андреем даже обвенчали, она начала одеваться как обычная украинка, уже ничем от других односельчан не отличалась. Совсем недолго они пожили, и ее все-таки, видно, кто-то выдал. Румыны ее отвели на то же самое место за село, и расстреляли... А ведь у нас в селе была еще одна тетя Эня, которая до войны вышла замуж за украинца, приняла православие, стала зваться Ефросиньей, только еврейский говор ее выдавал. Так когда румыны к ней начали придираться, то люди за нее вступились, и вы не поверите, но румыны оставили ее в покое...

Место, где были расстреляны и похоронены евреи было за окраиной села. Там один наш местный любитель Никита Хливнюк посадил виноградник, и вот там их всех расстреляли и закопали... Не знаю, на том месте вроде ничего не установили, но на сельском кладбище после войны поставили памятник всем нашим погибшим односельчанам-евреям...

При румынах опять стали проводиться церковные службы?

Да, ведь нашу сельскую церковь закрыли еще в 1939, а румыны привезли своего священника. Уж не знаю, где они его такого откопали, он был почти инвалид, косоглазый, убогий какой-то. Стали опять регулярно проводиться службы, но читал он их на своем румынском языке.

Как-то к моей маме пришла на посиделки ее подруга. Они о чем-то говорили, и потом мама с отцом вызвали меня на разговор. «Тетя Мария, говорит, что составлены списки тех, кто не посещает церковь. Румыны подозревают, что это комсомольцы. И ты, Ваня, в этих списках...» Поэтому нам пришлось начать ходить в церковь. В связи с этим вспомнился такой забавный эпизод, который я видел лично. Женился мой приятель Себлецкий Иван. По обряду во время венчания молодые должны прочитать какую-то молитву, точно не скажу какую, я в этом мелко плаваю. Его невеста, наверное, подготовилась и молитву прочитала, а Ваня не смог, и этот румынский поп зарядил ему в ухо прямо в церкви...

В оккупации было известно, что творится на фронте?

Да, какие-то слухи до нас все-таки доходили, так на ухо их тихонечко друг-другу передавали, боялись. Про победы под Москвой и Сталинградом мы знали. И еще мне очень хорошо запомнилось, как над нами постоянно пролетали немецкие самолеты, причем у них двигатели работали с таким надрывом, что казалось, что они вот-вот упадут.

Партизаны или подпольщики были у вас в округе?

Я точно помню, что коменадатура в нашем селе два раза сильно горела, причем это точно была «работа» партизан, но я же был совсем еще зеленый, подробностей этих акций не знал, и кто бы мог это сделать я даже не догадываюсь. А вообще про партизан мы знали что они есть, потому что в нашем районе даже эшелоны под откос пускали.

Когда было освобождено ваше село?

Когда линия фронта была уже близко, то мы это чувствовали, а в одно прекрасное утро в марте 1944 отец принес такое известие: комендатура из села уже уехала. Правда, напоследок румыны сожгли тюрьму с политзаключенными в Рыбнице... Вы знаете, то что они натворили, это ни в коем случае нельзя забывать...

Сильных боев у нас в округе не было, только мелкие стычки, я, например, запомнил, что в поле ранило одного нашего разведчика, но люди его подобрали, и оказали первую помощь.

Какая у нас была радость - это словами не передать... Люди встречали наших солдатиков как родных... Помогали им чем могли: показывали куда ушли немцы, а некоторые даже пошли с войсками, как проводники.

Когда вас призвали в армию?

Где-то через неделю я уже был в военкомате. Мы и раньше хотели пойти, но нас не принимали.

Я попал в команду из двенадцати ребят 1926 года рождения, которую отправили на учебу в военное училище в Новоград-Волынский. Почему меня в нее отобрали? Мы же еще «малолетки» были, нам даже восемнадцати лет тогда не исполнилось, поэтому, наверное. Может сказалось еще и то, что я был комсомолец, к тому же еще до войны получил звание «Ворошиловского стрелка», да и физически я был развит не по годам. В своем селе среди сверстников, да и потом в училище я был самым рослым, да и силой тоже выделялся.

Город только недавно был освобожден и нас поселили в какие-то разгромленные казармы. Окон и дверей там, естественно, не было, но при немцах там, видно, что-то шили, потому что на полу валялось большое количество каких-то обрезков от обмундирования, так мы их собирали, клали прямо на пол, под голову кирпич, и так и спали... И не было ни одной ночи, чтобы нас по нескольку раз не подняли из-за воздушной тревоги.

Новоград-Волынский и Житомир при освобождении несколько раз переходили из рук в руки, и мы слышали такие истории, что там даже доходило до того, что родственники хоронили своих родных, которых только-только забрали в армию, и они тут же погибли в боях... Это мне запомнилось.

Но учеба в училище была очень интенсивная. Считаю, что в нас успели заложить очень много: ведь занятия длились целый день. Еще мне запомнилось, что на полигоне даже передвижные мишени были. Правда, пару раз курсанты, которых учили на минометчиков, по ошибке нас обстреляли, хорошо хоть обошлось без потерь... В этом училище командиры мне попались очень хорошие и душевные люди, которые старались обучить нас как можно лучше, и относились к нам, как с своим детям.

Но проучились мы там дней двадцать от силы, и все наше училище срочно, отправили на помощь нашим войскам под Корсунь-Шевченковский, где была окружена большая группировка немецких войск.

Страшная распутица, снег, грязища... Нас перемешали с простыми солдатами, и отправили занять оборонительный рубеж. Мы сами все выкопали, кое-как закрепились. Хотя там мы понесли первые потери, но на нашем участке бои были несильные, немцев мы так и не пропустили, но говорят, что в одном месте они нанесли сильнейший удар, и четырнадцать танков с командованием все-таки вырвалось.... Эти бои - мое боевое крещение...

Нас вернули обратно в Новоград-Волынск, построили и говорят: «Теперь вы уже закаленные бойцы, и готовы защищать Родину!» Присвоили всем нам звания старших сержантов, выдали сухой паек, был даже небольшой духовой оркестр, и когда заиграл марш, то многие заплакали, и нас отправили на фронт.

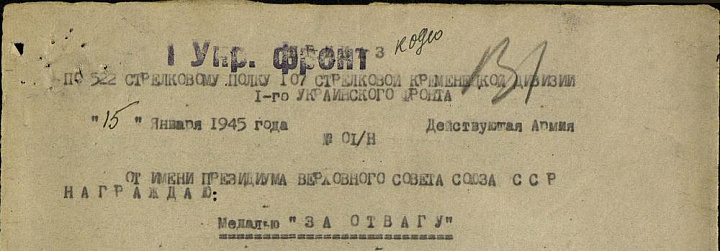

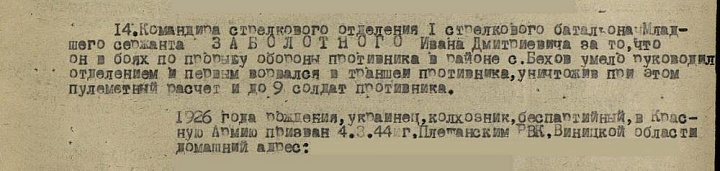

В сторону передовой мы шли только по ночам. Не помню уже куда дошли, появились «покупатели», и нас разобрали по разным частям. Вот так я попал в 522-й стрелковый полк 107-й стрелковой дивизии 60-й Армии 1-го Украинского Фронта.

Меня назначили командиром взвода, и прямо с ходу пришлось вступить в бои. Запомнил, что мы освобождали Шепетовку, Кременец, Хмельницкую область, Тернопольскую. Кременец и Тернополь были разрушены больше чем наполовину, фактически одни руины... Чтобы города были так разрушены, я ни до ни после этого не видел... Освобождали Львовскую область, сам Львов, и вышли к польской границе в районе города Пшемысль.

В Польше возле города Жешув проходила линия каких-то старых еще укреплений, и попытка сходу ее прорвать не удалась, потеряли много танков... И тогда нашему батальону поручили провести разведку боем... Мы то ее провели, но от моего взвода тогда осталось всего семь человек... За этот бой меня наградили медалью «За Отвагу», но т.к. наград тогда не хватало, то вначале выдавали не саму медаль, а справку. Эту справку я потом намочил, она расползлась, и ту медаль мне так и не выдали, а я и не стал ничего предпринимать чтобы ее восстановить.

После таких потерь, нас отвели на переформировку, и там прорывали немецкую оборону уже другие части. Разведка боем? Думаю, что это оправданный метод, ведь удается засечь огневые точки врага, узнать примерное количество его сил. Необходимо понимать, что выиграть войну без потерь нельзя...

Потом с боями форсировали Вислоку, Вислу. За форсирование Вислы, и захват плацдарма у нас многих наградили, например, моему командиру роты Калабашкину присвоили звание ГСС, а меня тогда наградили медалью «За отвагу». Что сказать про те бои? Там как будто железный дождь шел... Потери были очень большие... Но нам тогда ведь еще и очень сильно повезло. Мы когда выбрались на берег, смертельно уставшие, промокшие насквозь, начали занимать позиции, окапываться, и тут меня мои солдаты позвали посмотреть. Оказалось, что как раз на участке, где мы высадились на берег, была ячейка со станковым пулеметом, и прикованный цепью итальянский солдат... Я когда его увидел, то ахнул, он бы нас там всех мог спокойно перекосить... Слава Богу, что он не начал стрелять... Итальянец начал лкать, на пальцах нам начал показывать и объяснять, что у него трое детей. Его расковали и отправили в тыл.

И месяца четыре мы простояли в обороне на этом Сандомирском плацдарме. Укрепились хорошо, хотя сильно зарыться в землю мы там не могли, потому что до пояса окоп выкопаешь, и начинает заливать вода... Поэтому делали бруствер повыше, и все-равно ходили сильно пригибаясь. Но, правда, немцы нас там особо и не атаковали, зато часто по громкоговорителю агитировали сдаваться в плен.

И уже только 12 января мы пошли в наступление. Перед атакой была проведена такая мощнейшая артподготовка, что во время нее даже некоторые наши новички не выдерживали - мочились в штаны... Пошли вперед и каждый божий день бои... Тогда у нас так и говорили: «Что немцы научили нас воевать, а мы их научили отступать...»

Потом бои по окружению Кракова. А уже когда мы преследовали немцев за Краковым, то разведка доложила командованию, что в тылу у немцев есть «лагерь смерти», где сжигают людей...

Собрали сводный отряд: где-то тридцать танков, на каждый посадили по шесть-восемь пехотинцев, до зубов нас вооружили, выдали сухой паек, и отправили на задание.

После обеда 26 января в одном месте мы как на марше прорвали линию фронта, и прямо по шоссе двинулись в немецкий тыл. Боев по дороге не было, только когда нам навстречу попадался немецкий транспорт, так мы их прямо на ходу секли...

Где-то час или чуть больше мы ехали, и вы знаете, чем дальше мы ехали, тем труднее было дышать... Но о том, куда мы едем, зачем, мы и понятия не имели, нам ничего не рассказали.

Углубились в тыл километров на сорок-пятьдесят, подъехали к лагерю, окружили его, перебили охрану, быстро окопали танки, а уже на следующий день к нам подошли наши части, и как потом оказалось, что это был один из лагерей «Освенцима», где было уничтожено около четырех миллионов человек...

За эту операцию меня наградили орденом «Славы» 3-й степени, а когда потом я читал боевой листок, посвященный этому событию, то запомнил, что танкистами в том рейде командовал Жарчинский. Я запомнил его потому что он мне почти земляк, бывший директор школы из местечка Рашково Каменского района Молдавии. Насколько я знаю, за эту операцию ему присвоили звание Героя Советского Союза, но вскоре он погиб...

2 февраля мы форсировали Одер. Он неширокий, но быстроходный, вода в нем была мутная и желтая.

А 6 февраля где-то за Бреслау меня ранило. Мы атаковали небольшой поселочек с черепицей красно-белого цвета. Видно у немцев там был какой-то штаб, потому что они вызвали огонь тяжелых орудий. Помню, как я спасаясь от разрывов метнулся в одну воронку, а она полная водой, но я все равно ринулся в нее головой вперед... До нитки, конечно, промок. Идем дальше вперед. А потом я чувствую, что меня будто неведомая сила прижимает к земле. Недалеко разорвался тяжелый снаряд, и все, больше я ничего не помню... Я потерял сознание, а очнулся уже только в госпитале. Как оказалось, меня ранило в левое предплечье, в правый голеностоп, и один осколок зацепил верхнюю часть головы, да к тому же меня еще и тяжело контузило...

Отправили меня вначале в госпиталь в Краков, и там мне пришлось лично видеть Калинина. Он ходил по палатам и спрашивал у раненых: как дела дома, что пишут родные, не нуждается ли кто в чем-нибудь, а его помошники эти просьбы или жалобы записывали. Оказалось, что в жизни он точно такой-же, каким мы его привыкли видеть на фотографиях. А уже потом меня отправили на Украину в город Прилуки в звакогоспиталь №1932.

Как вы услышали о Победе?

В этом же госпитале в Прилуках. В каждой палате у нас стояла радиоточка, и когда было сообщение о капитуляции Германии, то я вам не могу словами передать, какая у нас была радость... Это было что-то совершенно особое... Плач, крик... Подушки, кружки даже костыли вверх летели...

Но в госпитале я не долечился. Моя мама тяжело болела язвой желудка, и отец мне прислал письмо: «Ваня, если можешь приезжай, мама при смерти...» Я дал прочитать это письмо начальнику отделения госпиталя капитану Шуваловой, но она мне отказала: «Никак нельзя, у тебя же и рука и нога в гипсе...» А где-то через неделю или две была комиссия, на которой выписывали выздоравливающих. Я ходил-ходил по коридору, и когда все закончилось зашел к ним: - «Что тебе, сынок?», спросил меня один из врачей. - «Домой хочу». - «Куда тебе домой? Тебе еще лечиться и лечиться». Но тогда Шувалова ему и говорит: «У него такая ситуация, я читала письмо...», и они пошли мне навстречу. Присвоили мне на год первую группу инвалидности, потому что я после контузии даже говорить нормально не мог, вместо гипса наложили лангетку. В сопровождение дали медсестру, и она проводила меня до самого дома. Вот так для меня закончилась война...

Как сейчас помню, приехал я домой из госпиталя 23 мая, дверь в дом открыта, а я боюсь заходить, не знаю какие новости меня там ждут... Но тут выскочил отец, буквально навалился на меня... Чем мог он нас угостил, а утром поехали на станцию в Кодыму, потому что мама лежала в больнице в Котовске. Отправили сестричку обратно в Прилуки, а сами доехать до Котовска не можем, ведь пассажирских поездов нет. Только «бочкари» ходили, так мы на один забрались, и устроились в тамбуре.

Доехали до Слободки и там моего отца ссадил милиционер: «Вы нарушитель...», начал придираться. Отвел нас в участок, а там сидел пожилой такой младший лейтенант, спокойный. И вы знаете, так меня это задело, всего два дня как я из госпиталя, видно же, что у меня кровь из ран сочится, к тому же документы все в порядке. Младший лейтенант вошел в наше положение, этого старшину из кабинета выгнал, меня как мог успокоил, дал воды, и лично нас посадил на такой же товарняк.

Приехали в Котовск, но мама после операции была такая слабая, что даже не узнала меня... Вернулись мы с мамой домой только через две недели, и тут председатель сельсовета предлагает мне работать секретарем: «...ведь правая рука у тебя работает...» Я подумал, что он надо мной смеется, ведь помимо ранений и контузии у меня же с фронта еще и малярия была. Такие тяжелые приступы бывали, что я думал, что с ума сойду, так меня трясло... К тому же из-за нее стало падать зрение... Но что оставалось делать? Ведь мужчин в селе почти не было, или погибли или покалечены, работать некому...

Иван Дмитриевич, вы можете выделить, где были самые тяжелые бои?

Да везде были тяжелые бои, может чуть потяжелее под Жешувым. Вообще я сам не знаю, как на войне выжил, ведь в таких ситуациях бывал... У меня и дырки в шинели были, и чего там только не бывало... Ну и мы же все-таки не все время были в боях. То в обороне стоим, а то и на переформировку отведут. Мне, кстати, запомнилось, что чаще всего нас на передовой меняла какая-то казачья пластунская часть. У них была своя особая казачья форма, которая от обычной сильно отличалась, кубанки там и все такое.

А так, если я не ошибаюсь, то у нас из первого состава взвода оставалось всего пять человек... Четыре стрелка и санитар. Как сейчас его вижу перед собой: фамилия вроде Полищук: он мне в отцы годился, 1896 года рождения, здоровый такой рыжий дядька, с пышными усами.... В одном из боев он был легко ранен, но в медсанбат не уходил.

Как вы можете оценить немцев как солдат?

Немцы очень дисциплинированные, и по сравнению с нами они были очень хорошо оснащены и обеспечены. Мы когда их брали в плен, то у них в сумках чего только не было: хлеб, печенье, ром и даже масло и мед... Они больше воевали на опыте, а мы все больше на «Ура» полагались, не считаясь ни с чем... Надо отдать им должное, подготовлены они были лучше нас, да и техника у них была хорошая.

Но злости или озлобленности у меня к ним не осталось. И они и мы были простыми солдатами, и лишь выполняли приказы своих руководителей. Даже к румынам, от которых мы столько всего натерпелись, и которые так плохо к нам относились, но на вес умынский народ я зла не держу.

Какое отношение было к пленным немцам?

У нас с этим было очень строго, даже приказ специальный был - пленных не убивать. Я за все время, что был на фронте, ни разу не видел, чтобы пленного убили или издевались как-то.

В рукопашной приходилось участвовать?

Не то что в рукопашную, но фактически в упор... Помню, однажды на окраине какого-то городка прямо на нас выскочили немцы: я секанул из автомата...

Вы не считали, сколько немцев убили?

Сколько убил никогда не считал. Много раз видел, что падали, но не считал.

Какое у вас было личное оружие?

У меня все время был автомат ППШ. Мое мнение, что для того времени он был просто замечательный, единственное только песка боялся. Должен сказать, что вооружением и боеприпасами нас снабжали очень хорошо.

Из немецкого оружия мне лично стрелять не довелось, но как-то боец моего взвода Роговец Остап Владимирович лег в бою за захваченный пулемет, и помог отразить атаку. Ничего, хвалил потом.

Какой транспорт был у вашего взвода?

Нам только боеприпасы подвозили транспортом, а для нас вообще ничего не было, даже повозок, все только пешком...

Когда освобождали Освенцим, то это был единственный случай, когда нас использовали как танковый десант, да и вообще дали какой-то транспорт.

Как было налажено снабжение на передовой?

Кормили нас, считаю, хорошо. Не особо разнообразно, конечно, но вполне достаточно. Если наша кухня отставала, то тогда мы уже шли к местным жителям. Мне запомнилось, что в Польше хлеба у людей почти не было, жили там бедно, но зато давали нам картошку, кислое или сладкое молоко, и даже молочный суп. Но насколько я помню, у меня на войне и аппетита совсем не было. Если есть, что кушать, так ел, а нет, так и ладно. Вот курил я страшно.

Когда после Вислы мне присвоили звание лейтенанта, то уже и доппаек полагался, выдали офицерское обмундирование: шинель была уже не простая солдатская, а с подкладкой. Как комсоставу мне сразу выдали кирзовые сапоги. Они, конечно, лучше чем ботинки с обмотками. Каску я старался всегда носить, ею еще хорошо вычерпывать воду из окопа... Вообще как вспомню условия на передовой: всегда мокрые, грязные, в полусогнутом состоянии...

Чтобы пополнение воевало в своей гражданской одежде, такого я ни разу не видел.

Вшей у нас не было, за этим строго следили, и часто отводили с передовой, чтобы мы могли помыться. Но как мы мылись, знаете? Выводили нас в ближний тыл, давали каждому шайку горячей воды. Ты отходишь, наломаешь себе под ноги сосновых веточек, становишься на них, моешься, растираешься вафельным полотенцем, и только после этого выдавали чистое нательное белье. Когда оденешься старшина тебе выдает сто грамм, и становится тепло, вроде как на печке...

Кино нам ни разу не показывали, но раза три-четыре в такие моменты устроили для нас концерты. На машине просто борт откидывали и выступали разные артисты. Это действительно помогает людям расслабиться, после таких концертов у солдат уже совсем другое настроение.

Спиртное? Насколько я помню, «наркомовские» нам выдавали только зимой. Чтобы кто-то пьяным в бой ходил, ни разу такого не видел.

Насчет отравлений. Когда освободили Краков, то там на железнодорожной станции стояло много цистерн со спиртом, и наши солдаты набросились на это добро, кто с котелком, кто с кружкой... А как их там удержишь, цистерн-то много, и они не рядом стоят. И те, кто выпил много, те там и остались... И из моего взвода тоже... Но это был единственный такой случай, больше у нас подобного не было, а сам я кроме того, что нам выдавали не пил.

Когда меня везли в госпиталь, то в эшелоне я впервые увидел потерявших зрение от древесного спирта. И в госпитале, в Прилуках, тоже было много таких. Не раненые, не искалеченные, ничего, но слепые из-за этого спирта... Помню, кто-то из них плакал, кто надеялся, что о них дети будут заботиться... Но, кстати, вскоре после войны, говорили, что таких инвалидов повсеместно собирали, и отправляли на лечение в Одессу, где работал знаменитый врач Филатов. Потом люди говорили, что их всех будто-бы вылечили, уж не знаю, правда это или нет.

Деньги на фронте абсолютно не нужны, поэтому нам на руки ни копейки не выдавали, но каждому начисляли на персональную полевую сберкнижку. Помню даже, что в Польше нам начисляли злотые, а в Германии марки. Я когда из госпиталя вышел, то мне все пересчитали, и набралось что-то около шестнадцати тысяч. Поверьте, это совсем немного. Когда приехал домой у нас ведь такая разруха была, голод, один пуд зерна стоил тысячу рублей. У меня ведь и одежды не было никакой, я в армию уходил в домотканом... Так я поехал на базар во Львов, и купил себе костюм за 4 700 рублей. В нем вскоре и женился, и в кирзовых сапогах...

Трофеи у вас были какие-нибудь?

До войны жили мы небогато и часов, например, у нас никогда не было. Как-то к нам на пополнение прислали западников, и среди них был часовой мастер из Львова по фамилии Ковтун. Ребята ему полмешка немецких часов-штамповок насобирали, чтобы он их отремонтировал, и когда я его освободил от занятий, чтобы он смог этим заняться, то он захотел меня отблагодарить. Не хотел брать у него эти карманные часы, они вроде даже как позолоченные были, но он меня все-таки уговорил. Я их носил в поясном карманчике, и когда однажды на Сандомирском плацдарме мы таскали бревна, то я и не заметил, как выдавил у них стекло, и часы встали. Я расстроился, вот, тебе, думаю, и подарок. Забыл уже про них, но когда после ранения в госпитале очнулся, смотрю, а на тумбочке рядом со мной лежат эти самые часы, и красненький платочек, который, когда я уходил на войну, подарила мне моя одноклассница. Мы с ней дружили и она на этом платочке вышила надпись: «На память Ване...» Вот с этими платочком и часами я и вернулся домой, больше у меня ничего не было. Пошел в мастерскую, но мастер меня огорчил, починить их было нельзя, но обменял мне их на исправные наручные. Так что я и не пил, ни трофеев не имел, хотя были и такие, кто по домам шастали, и с убитых вещи снимали, но я ни разу себе ничего не взял.

Приметы какие-нибудь, предчувствия были у вас на фронте?

Нет, вроде ничего такого не было, вот единственное, что когда меня ранило, то еще когда снаряд летел, я будто чувствовал, что меня клонило, буквально прижимало к земле.

Из ваших командиров кто-нибудь вам запомнился?

Нашего комдива Петренко я, например, ни разу и не видел, но отзывались о нем очень хорошо. Командиром полка у нас был Кульчицкий, а командиром батальона Компаниец. Он и по возрасту, и по отношению был нам как отец. У него что-то не так было с ногами, он даже ходить нормально не мог, я его почти всегда видел на лошади, но он сам ходил по траншеям и лично все проверял. Помню, что его наградили орденом «Кутузова».

Но, конечно, больше запомнились мои непосредственные командиры. Какой у нас был командир роты Калабашкин... Совсем еще молодой 1923 г.р., вроде москвич он был. Красивый и веселый парень, ходил все время что-то напевая, мы на него смотрели и прямо любовались. Я запомнил, что он ходил в зеленой гимнастерке из английского сукна, постоянно носил несколько орденов, и почти никогда не одевал шинель, а только набрасывал плащ-палатку. Но вскоре после того, как ему присвоили звание ГСС он трагически погиб...

Как-то в Польше после сильного боя нас на передовой подменили, отвели чуть назад, и мы легли спать. Вот что-что, а единственное чего нам на передовой сильно не хватало, так это сна. За еду у нас никто никогда не переживал, а вот до сна мы были очень жадные. Мне еще запомнилось, что рядом была деревенька с домами покрытыми черепицей. По ней лупили термитными снарядами, и эта черепица горела как бензин... И вот тойнчью у нас пропали командир роты, его ординарец, старшина-парторг и повар вместе с кухней. То ли их всех уворовала немецкая разведка, а может что-то еще произошло, но когда на следующий день мы двинулись вперед, то в одном месте нашли убитого старшину и Калабашкина... Нас позвали проститься с ними. Это была такая боль для всех... Такой веселый и добрый человек, солдаты его очень любили... Вся грудь у него была исколота штыком... Над старшиной-парторгом тоже поиздевались, а остальных так и не нашли...

Два раза мне пришлось видеть нашего командующего фронтом Конева. Один раз он присутствовал на торжественном вручении наград, нас построили буквой П, и я его видел издалека. Про него хорошо отзывались, и я помню, что мы все удивлялись, как это такой человек приходит почти на самый передний край? Вообще, чтобы про кого-то плохо говорили, про Жукова там или про других, я такого никогда не слышал, это уже сейчас подхватили... А мы знали, что там где Жуков - там Победа, даже Сталин с ним считался...

Вообще считаю, что мне в жизни на людей везло. Где бы я ни был, куда бы не попадал, даже когда мы только пришли в часть, то опытные солдаты относились к нам как к своим детям. Чем могли помогали, подсказывали, поддерживали.

Бывали среди солдат серьезные конфликты? Могли, например, в бою в спину выстрелить?

Чтобы в спину кому-то стреляли я ни разу не слышал, но могу представить такое. Например, у нас в училище ротным был Абрамов - пожилой такой человек, фактически инвалид после ранения, но хороший командир, который относился к нам, как к своим детям. Такие-же добрые слова могу сказать и про наших старшин Подковыркина и Черепанова. Эти бывшие фронтовики, немолодые уже люди, то же относились к курсантам по-человечески, помогали нам чем могли, а вот в другой роте командиром был молоденький армянин. Вроде и обижаться на него не за что, он ничего не придумывал, требовал все строго по уставу, но как он свою роту гонял... Со стороны просто жалко было на это смотреть... До сих пор помню, как он после полевых занятий требовал от них бодрую строевую, а откуда ей взяться, если все вконец измотаны, нагружены как ишаки, к тому же там был песок, и даже просто идти было тяжело... Как сейчас слышу его крик: «Соколики хреновые, что-то искры не вижу»... Такой буквоед. Так относиться к людям - это не по-человечески...

С людьми каких национальностей вам довелось вместе воевать?

Украинцев было много, русских. С последним пополнением прислали к нам много «западенцев» с западной Украины. И хотя я и сам украинец, но их язык от нашего сильно отличался, у них все-таки что-то свое, но ничего, мы прекрасно ладили, и не разделяли друг друга. Помню, что расчет ПТР состоял из двух азербайджанцев: Алиев и вроде как Туфталиев. Один из них был еще кадровый солдат, и привык уже к нашим привычкам, еде, а вот второму пришлось тяжело. До сих пор помню, как мы смеялись, когда они жаловались, говоря с акцентом: «Котелок маленький - два человека, а ПТР большой - и тоже два человека...» Но вы знаете, несмотря на разные национальности жили мы, как братья, и никаких конфликтов у нас не было. Такого братства, взаимовырчуки, и такой дружбы, как на передовой нигде больше нет.

Были у вас на фронте друзья?

Из нашего села со мной в это училище попало двенадцать человек, но на фронт отправили только восемь, потому что один оказался отличным сапожником, другой музыкант, третий пел прекрасно, а с четвертым вообще интересная история. В училище он плохо учился, командиры его вечно гоняли больше всех, но в конце учебы за плохую успеваемость ему присвоили звание ефрейтора и оставили при училище, на фронт он так и не попал...

А мы, восемь односельчан, конечно, старались на передовой поддерживать отношения, но у каждого ведь свой взвод, заботы. Бывает только по цепочке передадут, знали ведь кто-кому земляк, кто чей друг, этот ранен, тот убит... Даже похоронить не было возможности, ведь идем вперед, а хоронили уже похоронные команды.

Больше всего я дружил с моими одноклассниками Колей Кирсановым и Гавриилом Кравец. Мы с ними и в школе, и в училище вместе учились, и взводами в одном батальоне командовали. Мой лучший друг Коля Кирсанов погиб в Польше 12 января 1945 года под Краковым... А Гаврюша Кравец тоже был тяжело ранен, но уже потом дослужился до капитана. Лет тридцать после войны мы не виделись, но потом списались, и у нас были просто незабываемые встречи...

За каждого погибшего на фронте я сильно переживал. Вот вроде только что вместе из одного котелка ели, и вдруг его убило, даже не верится... Но вы знаете, на передовой мы к смертям очень быстро привыкли, я, например, хоть и был очень молод, но совсем тогда не плакал, это уже только с возрастом нервы стали сдавать. Фильм если посмотришь, песню какую послушаешь...

За границей вам что-то запомнилось?

Бросилось в глаза, что в Германии люди жили лучше чем у нас: хорошие дороги, постройки, как сын лесника я обратил внимание на их ухоженные леса. Но вот земли, например, у них бедные.

Как вас встречало население на западной Украине, Польше? Говорят там было много «бандеровцев».

У нас никаких ЧП не было, все-таки в передовых частях было много народа, к тому же все были хорошо вооружены, а вот тыловым частям, говорят, доставалось.

А в Польше нас встречали, я бы сказал, прохладно.

В то время вам не казалось, что мы воюем с неоправданно высокими потерями?

Нет! Это сейчас стали говорить, что мы победили только ценой больших потерь, но ведь такую войну без потерь выиграть нельзя! Бессмысленно на убой людей не кидали, я такого не видел.

У вас бывали случаи, когда вы почти наверняка должны были погибнуть?

Таких случаев было очень много. Не знаю, что меня вело: судьба или что?.. Не знаю... В Бога я не верил, хотя и крещеный, но на фронте у меня даже крестика не было, только тот красный платочек. А так если вдуматься, я же три реки с боем форсировал: Вислоку, Вислу и Одер. Что это такое, сейчас даже страшно представить, а тогда мы вроде как и не чувствовали ничего, будто нам уколы сделали что-ли...

У меня была всего одна мечта - чтобы эта проклятая война быстрее закончилась...

Какое у вас самое страшное воспоминание о войне?

Освенцим. Вы можете только догадываться, что я мог видеть на войне... Сколько смертей, столько всего разного... Это все было страшно, но Освенцим... Понимаете, всех жалко, но когда мы увидели там этих детишек... На них же просто невозможно было смотреть: одетые в какие-то рваные лохмотья, кажущиеся огромными головы на истощенных тельцах, глаза как луковицы... Глядя на них невозможно было подумать, что они рождены для жизни... Это страшное дело... А запах какой там стоял...

Вы знаете, у меня с Освенцимом связан любопытный случай. После войны меня, как ветерана войны, часто просили выступить на различных собраниях с воспоминаниями о войне. В 1977 году на день Советской Армии я выступал в доме культуры села Бозиены Котовского района. Рассказал о том как и где воевал, и в том числе рассказал, что мне пришлось участвовать в освобождении концлагеря «Освенцим». А на следующий день ко мне пришел житель этого села Гурюк Дмитрий Федорович 1911 года рождения, и со слезами на глазах рассказал свою историю. После освобождения села в 1944 году его призвали в армию. На фронте в одном из боев он попал в плен и пробыл там три недели. Вначале немцы их использовали для различных подсобных работ, но уже незадолго до конца войны их отправили в Освенцим. Какое-то недолгое время он там пробыл, и уже вот-вот должна была подойти его очередь отправиться в печь, когда лагерь был освобожден... Он мне говорит: «Я когда вчера слушал ваш рассказ, все время плакал...» Представляете, семнадцать лет мы прожили к тому времени в одном селе, почти соседями были, но не знали насколько близко сводила нас судьба... С тех пор мы когда встречались, на глаза у нас наворачивались слезы...

Говорят, что после такого к немцам совсем по другому относились.

Нет. Мы даже когда этот лагерь освободили, то не всю же охрану перебили. Тех немцев, кого взяли в плен не убивали, и не издевались над ними. Просто передали командованию, а уж что там с ними было дальшен знаю.

Я потом Освенцим часто вспоминал, и снился он мне... Давайте поменяем тему, а то мне плохо становится, когда его вспоминаю...

Случаи героизма или наоборот трусости вам приходилось видеть?

Чего-то героического я лично на фронте не видел. Там за другими некогда было наблюдать, вокруг себя только успевай смотреть. Но я вам так скажу: все солдаты, кто как мог старались внести свою лепту, в общее дело Победы. А уж там кому как повезло: кому-то удалось себя проявить, а кто-то в первом же бою погибал или был ранен... У нас и «западенцы» из последнего пополнения отлично воевали: Жук воевал с ручным пулеметом, а Малецкий, со станковым. За один тяжелый бой, помню, Малецкого наградили орденом «Отечественной войны».

А ребята моего поколения даже в плен не сдавались, и я тоже не собирался... Одну гранату для себя всегда держал...

А трусость... Был у нас такой случай, когда мы стояли в обороне на Сандомирском плацдарме. Немцы там иногда подгоняли громкоговоритель, и начинали нас агитировать сдаваться в плен: «Иван, иди дам тебе папиросу, а то у тебя махорка закончилась», или так: «Иван, иди налью тебе сто грамм, а то у тебя фляга давно уже сухая», и все примерно в том же духе. И один из наших новеньких «западенцев» видно поверил... Я почему его запомнил? Потому что у него фамилия была - Лысый, да и сам он был лысый, лет сорока, рослый такой, белесый. Причем, перед нами же все было заминировано, но как раз на его участке наша разведка пошла за «языком», саперы им сделали проход, а он пошел за ними... Добрался там до балочки, где как раз наши разведчики устроили засаду, и вроде он крикнул «хайль гитлер», ну они его и привели обратно...

Весь наш полк сразу сняли с передовой, отвели в тыл, построили буквой П, и его показательно расстреляли... Но это был единственный такой случай.

А случаи дезертирства бывали?

Такой случай у нас произошел еще когда мы учились в училище. Командиром отделения к нам попал фронтовик, младший сержант. А надо сказать, что в этом училище нас очень плохо кормили, ну просто невыносимо. Мы же там питались по тыловой норме, а она мало того что небольшая, так еще и еда была безобразного качества. Он пожил-пожил на таком пайке, да и дезертировал. Нас подняли по тревоге, и где-то на чердаке его все-таки нашли и поймали. По решению суда его отправили в штрафную роту, но я помню, как напоследок он нам примерно так сказал: «Все одно - я сегодня на фронт иду, а вы завтра пойдете. Но там умрешь, так хоть не голодным...»

С «штрафными» подразделениями вам не приходилось сталкиваться?

Про «штрафные» роты я только слышал, сам лично не видел. Про них сейчас столько малюют, но если так взять, то чем мы от них отличались? Они воевали и мы также воевали, они до ранения, и мы тоже до ранения.

Под огонь нашей артиллерии, авиации не приходилось попадать?

Наших нет, но вот вспомнился такой эпизод. Как-то нас отвели в тыл помыться, и тут рядом с нами встали «Катюши», быстро дали залп по немцам, и тут же уехали. Но немцы, видно, успели засечь их позиции, и как накрыли нас в ответ... Мы все попадали, хорошо хоть без потерь обошлось...

Вообще наша авиация хорошо работала, танкисты. Помню, в госпитале у нас лежал танкист ГСС с грузинской фамилией. Без руки, ноги, глаза и сильно обоженный...

На фронте всем было тяжело и страшно. Ну может чуть полегче артиллеристам и минометчикам, они все-таки хоть немного, но в тылу.

Ваше отношение к политработникам и лично к Сталину?

Еще раз повторюсь, мне на людей всегда везло. И политработники мне тоже попадались хорошие, особенно мне запомнился наш парторг роты. Это был уже пожилой, полный, но очень добрый человек. Среди солдат он пользовался всеобщим уважением. Он погиб тогда вместе с Калабашкиным...

А к Сталину... Я в него и сегодня так же верю, как и тогда... Репрессии я не оправдываю, но его личная скромность, сколько всего при нем было сделано, поэтому я за Сталина.

С женщинами на фронте приходилось общаться? ППЖ у многих офицеров были?

Да, откуда, я их там почти и не видел. ППЖ у наших офицеров не было.

Вот в госпиталях девушек было много, особенно мне запомнилось, как сестрички для раненых кровь сдавали. Это же был тогда большой дефицит, и бывало смотришь до обеда девушка румяная такая, улыбается, а после аж синяя почти...

Вы не знаете, сколько в войну погибло ваших односельчан?

Всего в нашем селе погибло около тысячи человек... Уже после войны им поставили красивый памятник, где перечилены все поименно... Но нашей семье повезло, у нас никто не погиб. Мой старший брат Александр 1923 г.р. хоть и весь израненный, но вернулся живой. Он воевал в разведке, имел множество наград.

А сразу после войны, когда я работал начальником военно-учетного стола, мне поручили организовать перезахоронение всех погибших на территории нашего сельсовета воинов. Привлекли для этого дела призывников, колхозы выделили транспорт, и мы собрали 27 погибших, семь или восемь из которых безымянные. Похоронили их всех в братской могиле на территории нашего сельсовета, установили хороший памятник.

Вообще хочу сказать, что в первое время после войны, на официальном уровне о ней почти и не вспоминали. Это было как-то непонятно, и где-то даже обидно... Спасибо писателю Смирнову, который эту тему поднял и «расшевелил».

Как сейчас помню, что когда мне исполнялось пятьдесят лет, я находился в Кишиневе на курсах повышения квалификации. В одной газете мне на глаза попалась рубрика «отзовитесь ветераны», и тогда я решился написать письмо в газету «Львовская правда», потому что последние пополнения у нас были как раз из тех мест. И где-то через полгода откликнулся один боец из моего взвода - Жук, а потом еще и Малецкий. И вы знаете, на фронте они были моими подчиненными, но общались мы мало, зато когда встретились после войны, то были как родные братья... Оказалось, что они были ранены вскоре после меня, так что, где наша дивизия окончила войну, остался ли кто живой из моих знакомых, я так и не знаю.

Как сложилась ваша жизнь после войны?

Чуть подлечившись начал я работать в родном селе секретарем сельсовета и начальником военно-учетного стола. Вместе со всеми пережил голод 1946-1947 годов, там у меня была такая история.

Тогда же паспортов у крестьян не было, поэтому даже просто поехать куда-то на рынок было большой проблемой, ведь документы везде проверяли. Но я как насмотрелся, как к нам в сельсовет приходят опухшие от голода люди, как страдают старики, и особенно дети, то я решился... У меня был доступ к печати, и когда председатель куда-то по делам уехал, то я выписал около двухсот справок, удостоверяющих личность, чтобы люди смогли поехать на западную Украину, и хоть что-то обменять на продукты. Очень многие успели съездить, но вскоре это дело обнаружилось, потому что милиция на железной дороге увидела, что из других мест никто не едет, зато из Загниткова чуть ли не колоннами... Начали они эти справки отбирать, а людей возвращать.

В райсполком вначале вызвали нашего председателя, и что ему там устроили, я могу себе только представить... Но я перед ним извинился: «Простите, Петр Афанасьевич, я в жизни никого не подводил, но нет больше сил смотреть, как люди голодают...» А через пару дней на бюро в райсполком вызвали меня, и так там «пропесочили», что я вам скажу, что я и на фронте так не потел... Но я им тоже прямо сказал: «Чувствую, что заслуживаю строгого наказания, но я знаю, что многих людей я просто спас...» Для того времени все обошлось весьма благополучно: влепили мне строгий выговор...

Проработал я в нашем сельсовете четыре года, а потом меня пайщики сельмага избрали заведующим. Я не хотел идти на эту работу, но они меня все-таки уговорили. Работал я добросовестно, мы даже первые места занимали, но работа мне совсем не нравилась, и я по стопам отца решил стать лесоводом. Приехал на учебу в Молдавию в село Кондрица. С отличием окончил двухлетнюю лесную школу, и меня направили участковым техником в Котовский механизированный лесхоз, в котором я проработал десять лет. Что сказать? Условия там были просто тяжелейшие. Ничего ведь не было, даже жилья для лесников и то не было, пришлось все хозяйство самим поднимать. В моем подчинениии было шесть лесников, и за это время всем им построили дома, колодцы, сараи, в общем все что нужно для нормальной работы, даже два общежития для рабочих построили. Наш Котовский лесхоз неоднократно занимал первые места среди лесхозов по союзу! Но когда мы уже все построили, и оставалось только спокойно работать, меня на повышение рекомендовал министр лесного хозяйства республики, но я своего согласия не дал. Тогда меня как члена партии вызвали в райком. «Когда вас принимали в партию, то вы что говорили? Что когда партии понадобится, то готовы пойти на любой участок работы...» И меня опять бросили на целину... Опять ни домов, ничего... Считайте, что это Бозиенское лесничество мы построили с нуля... Проработал там 25 лет и только в 1985 году вышел на пенсию, потому что здоровье уже стало подводить.

Воспитали с женой троих детей. У нас шесть внуков и даже пять правнуков уже есть.

| Интервью и лит.обработка: | Н. Чобану |