Я являюсь участником одной войны - Великой Отечественной. Я там был с 3 июля 1941 года по май 1946 года. По существу, особенно в тех экстремальных условиях, в которых протекала моя жизнь, война была для меня постоянной борьбой за выживание, хотя и не всегда с оружием в руках. Об этой жизни я и хочу немножко рассказать.

|

|

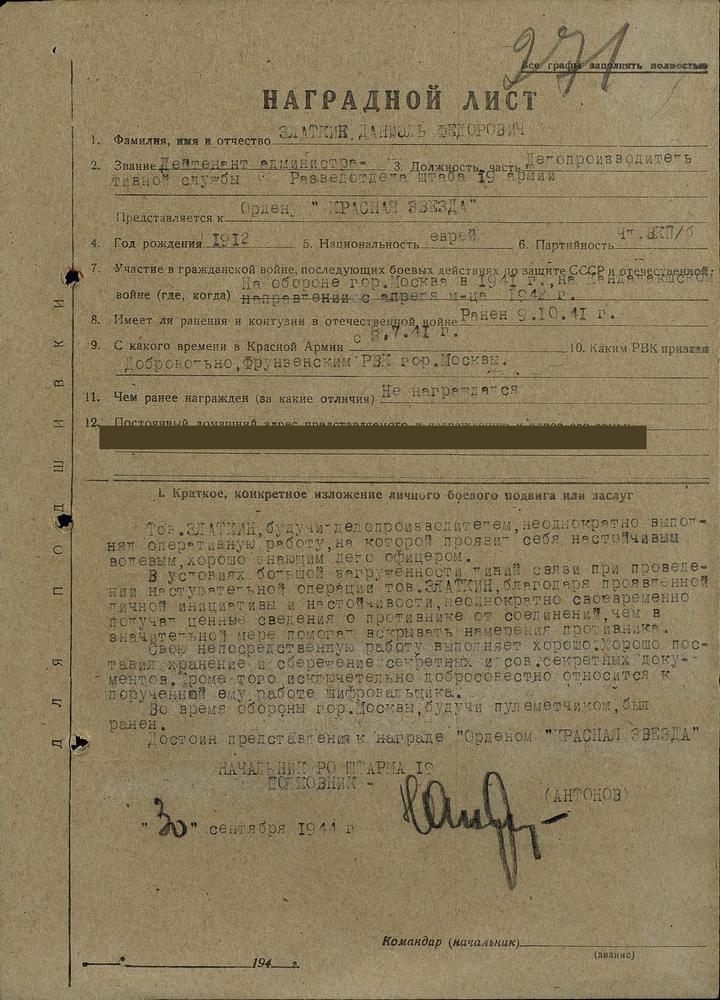

Д.Ф.Златкин (Из архива Златкина Д.Ф.) |

22-го июня я был в городе Феодосия, где мы строили закрытый объект. Жил я в гостинице "Астория". В 10 часов утра я просыпаюсь - никого нет. Вышел на улицу и узнаю, что началась война. Ну, как я воспринял это… Наверно, как все советские люди - мне было тревожно, потому что мои родители жили вблизи западной границы. К тому же я понимал, что такое война, потому что прошел кадровую службу по военной специальности сапер-подрывник. Вечером я уже был в поезде, который мчал меня в Москву. В Москве меня тут же мобилизовали на строительство бомбоубежищ. А 3го июля, после выступления товарища Сталина, все мои приятели пошли записываться в ополчение, однако я был кадровым военным, имел мобилизационное предписание военкомата явиться по особому вызову, и не мог идти с ними. Мои приятели говорили: "Данька, ну что ты?! Мы все идем! Что ты? Идем!" Директор говорил: "Данил, что ты? Все товарищи твои идут , а ты не идешь?" И я пошел в это, так называемое, ополчение. Когда узнали, о том, что я младший командир, меня назначили старшиной отдельной саперной роты. Дали мне примерно триста человек, почти все с высшим образованием: были даже кандидаты наук, и поэты, и писатели, и композиторы - кто угодно, только рабочих у нас тогда не было. Я моментально их всех построил и как рявкнул: "Становись!" - они сразу почувствовали, что перед ними прошедший кадровую службу старшина. Так вот, построил я их и повел в парикмахерскую, и несмотря на все протесты и злобные выпады их всех постригли. Потом повел их в баню. И все стало на свои места: это действительно саперный батальон, управляемый настоящим старшиной. 4го или 5го июля мы вышли из Москвы по Можайскому шоссе. Мы прошли пешком 30 км до деревни Толстопальцево и там разбилисвои палатки. Началась армейская жизнь: учеба, овладение оружием, овладение боеприпасами, подрывными средствами.

Однажды меня вызывает дивизионный инженер, мой приятель Зиновий Левин, и говорит: "Даня, надо поехать в Ивановскую область и получить там 6 тонн взрывчатки. Возьми еще примерно 150-200 ротивопехотных и противотанковых мин и 5-6 кухонь". Я говорю: "Что мне дают?". Он: "Тебе дают взвод солдат и Газ АА. Мы садимся, я спрашиваю: "На чем же я повезу обратно?!" А мне говорят: "Какой же ты сапер, если не сможешь сообразить, как доставить груз?!".

Как я оказался в Подольске - понятия не имею, потому что дорога на Иваново совершенно другая, но почему-то мы поехали по другой дороге и оказались в Подольске. Проезжая Подольск, я увидел надпись: "Автобаза", и у меня мелькнула мысль. Я вхожу в кабинет директора этой автобазы, выкладываю на стол наган (у меня даже кобуры не было, наган был заткнут за пояс) и говорю: "Слушай, ты здесь сидишь в тылу, жрешь, а мы воюем!" - хотя мы и не воевали, но я сделал вид, что уже бывалый солдат. Он говорит: "Что надо?" Я говорю: "Мне надо минимум двенадцать автомашин для того, чтобы получить взрывчатку". Он говорит: "Где я тебе возьму?! У меня разнарядка!" Я отдаю команду: "Ни одной машины не выпускать, а впускать любую машину!" Его я запер в его кабинете, поставил часового, вышел, собрал всех шоферов и говорю: "Ребята, у меня с собой имеется два мешка сухой колбасы, два мешка хлеба, полмешка сахара и консервы. Водки у меня нет. Надо поехать в Ивановскую область и получить взрывчатку и другие материалы, которые нужны для войны. Кто поедет?" Все закричали: "Мы едем!" Таким образом, я собрал пятнадцать машин. Директор из окна кричит: "Мерзавцы! Вы под суд попадете!" Я выезжаю с этой кавалькадой, еду через всю Москву и приезжаю в Ивановскую область. Там мы грузимся и на следующее утро возвращаемся обратно в часть. Надо сказать, что пока грузились, я подхватил без всякой накладной два ящика с ручными фонариками. Когда я приехал в свою роту, я доложил обо всем происшедшем ротному. Он говорит:

- Знаешь, что? Ты этот ящик с фонариками не сдавай на инженерный склад, а отдай нам.

- Товарищ Командир роты, я не имею права, - говорю я.

- Я вам приказываю!

Он начал повышать голос.

- А я не выполню.

- Повторите приказание: оставить один ящик с фонариками!

- Не повторю приказание!

- Я вас сейчас расстреляю!

- Расстреливайте!

Он вынимает "Парабеллум", я вижу, у него уже пена на губах, и кричит:

- Повторите приказание!

Я распахиваю гимнастерку, рву ее, кричу:

- Стреляй в меня! Но повторять приказание не буду!

Он кидает пистолет и фуражку на пол, начинает топтать их ногами, а я повернулся и вышел. На этом эпопея закончилась, но меня сняли с должности, и я перестал быть старшиной роты. Меня поместили во взвод, к моему приятелю Васе Карпенко.

Потом нас перебросили в деревню Пупово в Смоленской области. Там я был участником поимки трех летчиков, чей самолет был сбит нашими зенитными орудиями. Их поймали и отвели в штаб дивизии. Вошли они туда с большим гонором: выкинули руку, закричали: "Хайль Гитлер!" Это произвело на меня колоссальное впечатление: как это может быть, чтобы пленный и вдруг так себя ведет?

Через день приехал какой-то вояка с тремя шпалами [подполковник - прим. Артем Драбкин], собрал всю роту и сказал:

- С высшим и средним образованием два шага вперед!- Я сделал.

- Товарищи, Вы едете в училище и будете получать звание соответственно вашей специальности. Вот Вы кто?

- Я инженер-строитель,- говорю я.

- Вот, получите звание военный инженер-строитель 3го ранга.

Ну что ж, хорошо. Нас сажают на машины, и мы едем в деревню Корни возле Вязьмы. Там нас, тридцать шесть человек, определили в первый пулеметный взвод, первую роту первого батальона. Я говорю: "Какой пулеметчик?! Что вы?! Я приехал получать звание военного инженера?!" "Молчать! Не разговаривать!" Вечером я пишу рапорт, что меня обманули. Мне на рапорте пишут "Тов. Златкин, стране нужны пулеметчики".

Началась муштра: с шести часов утра до вечера винтовка не сходила с плеча, мы ходили церемониальным шагом, пели песни, клацали пустыми затворами - так нас обучали быть пулеметчиками. А кормили - утром чай с сахаром и кусок хлеба; днем, в обед, какая-то баланда, в которой абсолютно ничего не было, даже ни одной картошечки не плавало, и каша ; а на ужин сахар и кусок хлеба. За десять дней все так отощали, что еле ходили. Я спрашивал: "Когда же нас будут обучать пулеметному делу? Где же эти пулеметы?" Говорят: "Молчать! Не твое дело! Не рассуждать! Как начальство прикажет, так и будем делать!" Ну, тогда я поражался…

Вечером выхожу как-то из землянки до ветру, смотрю - ребятки мои едят картошку. Боже мой, картошка! Спрашиваю: "Где взяли?" "Ну, где взяли - у повара, на кухне". Я бегу к этому повару: "Как у тебя картошку получают?" Он говорит: "Картошка? Ну, ее надо заработать". Я говорю: "Я хочу заработать! Я голодный!" "А ты знаешь, что,- говорит,- приходи завтра, как только стемнеет, носи дрова, пили, коли, и чтоб в 5 часов утра, когда я пришел, вода кипела. Понял?" "Понял". Я действительно всю ночь носил с речки наверх эти дрова, пилил их ручной пилой, колол топором, который все время соскакивал, и к пяти утра у меня все горело, и вода кипела. Он увидел, говорит: "Молодец! Ты один, а смотри, как ты работаешь! У меня тут два-три человека так не сделают. Ты молодой, хороший парень, я тебе даю картошку. Бери". Я говорю: "Сколько могу взять?" "Бери, сколько поместится". А на мне был такой короткий кавалерийский бекеш. Я набил картошкой оба его кармана - мне показалось мало. Я вынул финку, прорезал карман и обложил себя вокруг картошкой. Иду, радуюсь, думаю: "Сейчас пожарю, или попеку в золе". Вдруг идет какой-то военный с тремя шпалами. Увидел меня и говорит:

- "Товарищ курсант, ко мне! -Я подошел. Он поднимает меня за бекеш.

- Что здесь такое?

- Картошка,- говорю я.

- Украл?

- Нет, не украл. Я заработал.

- Врешь, мерзавец - украл! Заработать никто не мог, ы не акая команда, где зарабатывают! Значит, украл!

Мы входим в столовую, где в это время завтракали красноармейцы. Все пьют этот "чай", просто вода кипяченая с сахаром и куском хлеба. И обращается:

- Товарищи красноармейцы, немцы получают 200 г хлеба в день и воюют! И как воюют! А вы получаете 500 г, но среди вас есть бандиты и воры, которые вас грабят и кушают вашу еду. Вот, смотрите!

Начинает вынимать из моего кармана картошку и стучать ею по столу. Вынимает - стучит, вынимает - стучит, и все приговаривает:

- Видали бандита такого! Это ваша картошка! Она должна быть у вас на столе!

Ну, солдаты, ясно, загудели, когда целая гора картошки появилась. И он мне кричит:

- Встать на стол! Я встал на стол.

- Снять звездочку с пилотки. Я снимаю.

- Снять пояс. Я снимаю.

- Снять обмотки. Я снимаю.

- Именем Российской Федеративной Советской Республики приговариваю бандита и мародера к расстрелу!

Вынимает пистолет, это я отчетливо вижу, и наводит на меня. Тут я слепну. Я ничего не вижу, я ничего не слышу, я только твердо стою на ногах. Я думаю: "Ну, все - сейчас раздастся выстрел". Я готов ко всему. Проходит мучительное время, сколько, не знаю. Выстрела я не слышу, но упорно стою на ногах. Меня кто-то дергает за руку - дерг, дерг. Я открываю глаза и вижу командира бригады, которому я писал рапорт. Он мне тихо говорит: "Слезь," - и я падаю, теряя сознание. Меня приводит в чувство тот же заботливый полковник, одевает мне звездочку, одевает мне пояс, и говорит: "Обмотки одень сам". Я нагибаюсь, одеваю обмотки. Он говорит: "Забери картошку". Я забираю картошку, он меня обнимает, и мы с ним уходим. Полная тишина: все солдаты стоят и смотрят на нас; и мы так, в сопровождении этих взглядов, уходим. Он тихо спрашивает: "Где взял картошку?" И я разревелся. Это был предел всех моих нервов, я расплакался и рассказал, где взял картошку. Он поцеловал меня в голову и говорит: "Сынок, жизнь тяжелая пошла. Иди, кушай картошку".

Через три дня нас сажают в теплушку и куда-то везут. Набилось в теплушку примерно человек 60 или 80 - повернуться нельзя было! Куда везут - никто не знает. Наконец мы выходим. Где-то в километре слышны разрывы и ружейная стрельба. Подходит раненый. Спрашиваем:

- Парень, как там?

- Да вот, говорят, немец выбросил десант.

- А где мы находимся?

- Да вот, здесь река Плотва недалеко. Где-то тут недалеко Бородино. А это - деревня Мышкино.

Хорошо. Я запомнил - Мышкино.

Вечером нас согнали в баню. Набилось туда человек двадцать. Стоял какой-то старший сержант и говорил: "Вот, товарищи, перед вами новейший пулемет Дегтярева, станковый , четыре человека должны его обслуживать: один носит ствол, другой - здесь колеса, а еще два подносчика носят патроны. Понятно? Ты!- мне.- Ты будешь первым номером! Понял!? На тебе ствол". Я взял ствол. "А ты, - говорит какому-то человеку не моего взвода, - второй номер". Дает ему колеса. Еще каких-то двух назначает подносчиками, они берут кассеты с патронами. "Для того, чтобы стрелять, надо это отжать, это прижать, это натянуть, это вставить и стрелять. Поняли?!" Все закричали: "Поняли!" И никто абсолютно ничего не понял. И вот с таким вот знанием пулемета мы пошли в сторону фронта и сразу были обстреляны, т .е. я услышал свист пуль. Я не трус, наоборот, я был лихачем, но тут я почувствовал смерть: я сел на корточки, у меня руки и ноги дрожали, я не мог подняться. Я чувствовал, что все стреляет именно в меня, но почему не попадает?! Я оглядываюсь: нет моего второго номера, нет моих подносчиков. Я один со стволом, а у меня еще винтовка СВТ, десятизарядная, да вещмешок, да противогаз, да топор, да черт знает, чего только на мне не висит! В общем, моя амуниция 32 кг весила! Я лег. В это время кто-то в чине капитана кричит "Мерзавец, вперед, за Родину! За Сталина!" И мне в затылок наганом. Я закричал: "Вперед!" А кто сзади?! Никого… Я да он - вдвоем. Бежим. А где все наши люди?.. Смотрю: валяются. Короче, нас вывели на голое поле, а немец укрылся за деревней. Это был не бой, а просто избиение: мы валялись на голой земле, не видя противника, а нас противник видел и не давал подняться абсолютно никому. Да еще и их самолеты тут летают, расстреливают на ходу людей. Мимо меня проходит самолетная очередь. Я ложусь, потом поднимаю руку и кричу кому-то, а кому кричу, я понятия не имею: "Вперед! За Родину! За Сталина!" И в это время получаю удар в правую руку. Я не понимаю, что это за удар, но то ли от страха, то ли от неожиданности я теряю сознание. Вот это называется мой первый бой.

Очнулся я ночью. Было очень холодно, это же было 15 октября 41го года. Я окончательно замерз. Поднялся, а у меня нет ботинок; кто-то снял мои ботинки, и я в одних портянках. Я посмотрел - у меня пробиты 2 пальца, кровь запеклась. Я разорвал на себе нижнюю рубаху, кое-как перевязал рану. Средств первой помощи у нас ни у кого не было. Правда, в противогазе была противоипритная жидкость, но мы ее всю выпили еще до того, как пришли на линию фронта, поскольку она была на спирту. Мы пропускали эту жидкость через цемент или через угли, и получался прекрасный белый спирт. Когда я опомнился, я захотел кушать, а у меня ничего не было: на два дня нам дали два сухаря и две воблы... Когда я поднялся, я пошел искать своих. Смотрю - лежат тела убитых. У одного флягу с замерзшей водой взял, у другого сухарь нашел, потом еще с одного сапоги снял. Хотел снять с кого-то шинель, смотрю - зашевелился человек. Говорит:

- Дружок, помоги мне.

- Кто ты такой?- говорю я.

- Я Петька.

- Что с тобой?

- Да в коленку ранен. Помоги, дорогой.

А он был старше меня и, очевидно, имел больший опыт, в этом я убедился в дальнейшем. Он говорит:

- Ты знаешь, немцы прошли, а нас с тобой за убитых приняли, с тебя ботинки сняли. Я видел.

- Как, мы что значит, в окружении?!

- Не только в окружении, мы сейчас на немецкой территории находимся.

- Петя, надо ж как-то идти!

- Ты меня довези до стога сена.

Он был очень грузный, но я его на себе доволок примерно метров 150 до этой скирды. Потом мы вырыли там нору, залезли в эту скирду. Вода оттаяла, мы с ним попили, съели сухарь, и он говорит: "Вот, напротив деревня, перейди реку, там дойди до крайней хаты, попроси хоть чего-нибудь пожрать". А я плавать не умею. Нашел два бревна, связал их прутьями, и переплыл на этом плоту речку. Постучал в хату. Дед, как увидел меня, воскликнул: "Ой, сынок, родимый, уходи, тут полно немцев". Я говорю: "Дедушка, кушать надо, я не один, у меня еще товарищ раненый". Он говорит: "Сейчас, чем Бог послал, сам знаешь, как живем". В общем, дал нам поесть и совет, как нам пройти к своим.

Ночью мы с Петром пошли. Я говорю: "Петь, я не могу тебя тащить. У меня сил нет. Ты хоть прыгай на одной ноге". Он начал прыгать на одной ноге, опираясь на меня. Так дошли мы до речки, переправились, холодные, мокрые. Не успели мы пройти каких-то двухсот метров, как вдруг: "Стой, кто идет?" И нас забрали, сразу разобщили. Я в таком мокром, заледенелом виде захожу в дом. Там сидит капитан, он вынимает наган и кладет его на стол.

- Садись! (На ты, конечно.) Я сел.

- Рассказывай.

- Что рассказывать?

- Кто такой?

Я ему рассказываю, кто я такой.

- Врешь! Не такой. Ты расскажи, как завербовался,- о, я понял!

- Скажите, я что, в НКВД? - говорю я.

- Какое НКВД?! Какое тебе дело, куда ты попал?! Ты попал в Красную Армию, ты понял?

- Понял.

- Рассказывай, кто завербовал, с каким заданием пришел к нам? Кто тебе делал мягкое ранение? Только не бреши, а то я тут застрелю тебя сразу!

Подходит ко мне с пистолетом и стволом меня в зубы. Губу порвал - раз, второй…

- Из-за чего вы меня бьете?! Я буду говорить, - говорю я.

- Ого, молодец! И опять меня в губы, опять разбил мне губу, кровь идет.

- Что вам рассказать?

- Как, ты еще хитришь?! Ты же сказал, будешь рассказывать!

- Да, я буду рассказывать, только скажите, что вам надо рассказывать?!

- Кто тебя завербовал? Где твои сообщники? Твой приятель рассказал, что вы во Франкфурте на Одере завербованы уничтожать комиссаров! Рассказывай, кто тебя вербовал? Какое задание ты имеешь? Я опешил, я не знал, что до такой степени все это идет.

- Какой товарищ рассказал?

- Да вот, твой рассказал, Петька. Я думаю : "Ах какой негодяй! Как он мог так сказать! Я его просто спас от смерти, на себе вытащил! И на тебе тут!" В это время заходит какой-то полковник. Я к нему. Говорю:

- Товарищ полковник, спасите, что это за дело?!

- Кто вас в Москве знает?- говорит он. И вдруг у меня прорезалось. А у меня брат был начальник первого отдела главной оенй прокуратуры РККА СССР. Я говорю:

- У меня брат такой-то.

- Как фамилия?

- Брайнер Лев Маркович.

- Одну минутку, подождите,- говорит.

- Товарищ капитан, прекратите допрос. Через пятнадцать минут он заходит: "Отпустите его, я на себя беру". Выводит меня, и там стоит мой Петька, обнялись мы, поцеловались. Он говорит: "Данька, как же ты на меня наклепал?" Я говорю: "А что такое?" "Да вот ты сказал что, во Франкфурте на Одере меня завербовали вместе с тобой". Я говорю: "Петя, мне тоже самое сказали, что ты сказал". В общем, нас довезли до Бородино, потому что мы были ранены, погрузили нас в пассажирский вагон, и поехали мы в Москву. А Петька подходил каждый раз к какой-нибудь бабке, весь укутанный, у него не было пилотки, он надевал шарф какой-то или платок и кричал: "Мама, дайте поесть чего-нибудь!" А мне стыдно было, я говорил: "Петя!" А он: "Мама, дайте чего поесть!" И бабки дрожащими руками открывали свои сокровища, которые они сами должны были есть, и давали ему кусочек хлеба, он приходил и делился со мной. Так мы доехали до Белорусского вокзала. На вокзале милиция подняла меня на руки, понесла в общий зал. Потом нас определили в госпиталь, и через два дня мы сели на поезд и помчались на Урал.

В начале 1943 года я попал в разведотдел штаба 191й Армии Карельского фронта в качестве офицера секретной службы. Основной нашей задачей была подготовка разведывательных групп по 10-20 человек, которые мы каждые три-четыре дня посылали в ночные поиски в тыл противника за "языком". Мы должны были знать все, всю обстановку на фронте. Иначе, если разведотдел не имеет сведений и не докладывает командованию, то грош цена такому командованию и такой разведке, которая ничего не знает о противнике. Мы знали о противнике все! И, как мы и предполагали, противник знал о нас. Но мы знали больше! Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что наш русский солдат хорошо знал фамилию командира роты, ну, может, командира батальона, а уж командира полка или командира дивизии солдат не знал никогда в жизни. Немцы знали фамилии командиров взводов соседней дивизии. А уж своих командиров они не только знали, как зовут, но и где он жил, какая у него семья, хороший ли он человек или плохой. А ведь характеристика командующих - это большое дело для войск, которые предполагают наступление.

|

|

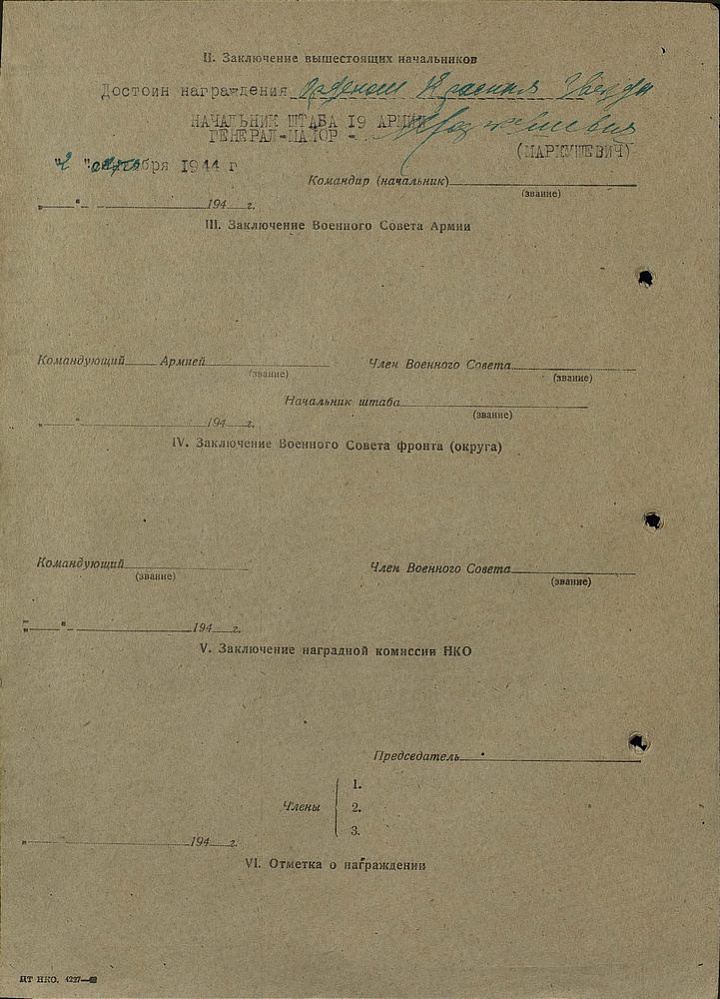

Д.Ф.Златкин (Из архива Златкина Д.Ф.) |

На одном из участков фронта против нас стояли две дивизии. Одой из них командовал генерал фон Дитмар, о котором я расскажу позже, а другой - генерал Рюбель. Фон Дитмара отозвали, он потом женился на родной сестре Магды Геббельс, и вместо него прислали генерала Ратши. Так вот, генерал Рюбель - это был важный генерал, который признавал только офицера, а солдат за людей не считал и относился к ним пренебрежительно. А генерал Ратши, его прозвали "Ратши-бум" - шаровая молния, внезапно приезжал с инспекциями частей и прежде всего заходил в туалет, потом в столовую и разносил всех, если находил недостатки. Его солдаты на руках носили, офицеры его ненавидели. Так на каком направлении фронта надо было наступать? Конечно, на том направлении, на котором солдаты не любили своего командира, и за него не хотели отдавать свои жизни - вот для чего нужна была характеристика нам, разведчикам. На каждого командира, вплоть до командиров взводов, мы имели полную характеристику.

А с генералом фон Дитмаром мы имели интереснейшую встречу! Нас запросил генеральный штаб дать его характеристику и, особенно, найти фотографию. Все наши поиски результатов не дали. Пленные солдаты охотно о нем говорили: "Да, был такой генерал. Он большой помещик". Но больше абсолютно ничего. Взводом разведки одного из полков 152й Стрелковой дивизии командовал лейтенант Кобец Иван Лукич, сейчас он полковник, мой дорогой друг (интервью с полковником И. Л. Кобецом будет опубликовано на сайте в ближайшее время - прим. Артема Драбкина). Ему дали задание взять языка. Разведчики зашли в глубокий тыл, километров за 20-25, оседлали дорогу, идущую к фронту из города Алакурти, и взяли повозку с семью солдатами. Связали их общей веревкой, руки сзади и через ноги к следующему, и конец этой веревки держал наш здоровый дядька, который, в случае чего, дергал за веревку, и они все падали. Благополучно прошли в распоряжение своей 152й Стрелковой дивизии.

Когда обыскивают группу пленных, страшную ошибку делают те, кто забирает все документы и сваливает в общую кучу, - тогда не понятно, кому что принадлежит. А это очень важно: фотографии, адресаты писем - все-все, в разведке нет ничего неважного, любая мелочь важна, ничто нельзя пропускать. Так тот разведчик хороший, кто не пропускает это. В тот раз в штаб армии привезли пленных с таким пакетом документов. Мне говорят: "Данил, разберись с документами". Я перебираю эти документы, смотрю фотографии и вдруг вижу маленькую невзрачную фотографию, 3 на 4 см, а на ее обороте написано: "Моему ординарцу от фон Дитмара". Боже мой! Я кричу нашему переводчику и начальнику отдела:

- Сеня! Сеня! Смотри!

- Это же генерал фон Дитмар! Данька, где ты ее взял?! - говорит он.

- Вот в этой куче.

- Боже, а кому это принадлежит?!

- Вот теперь задача - выяснить, кому принадлежит эта фотография, потому что он теперь точно не сознается. - говорю я.

Мы устроили совещание, после которого вызвали пленных и сказали: "Вас никто не расстреляет, ибо советские войска пленных не расстреливают. Это пропаганда вашего Геббельса, что мы расстреливаем пленных. Вы едете в тыл, в лагерь военнопленных". Они обрадовались (мы действительно их не расстреливали. Не помню ни одного случая, чтобы в нашей армии расстреляли пленного немца. Мы держали их сутки и потом отправляли во фронт. Фронт держал их двое суток и отправлял в лагеря. Мы не издевались, не убивали, не пытали, не загоняли иголки. У нас все было просто: мы давали им селедку (дико соленую Кандалакшскую селедку, которую никто не вымачивал) и не давали пить. Через сутки, пленный что угодно расскажет за глоток воды. У него пена на губах, а мы его ведем, наливаем из котелка в кружку воду и при нем пьем. Он весь трясется и кричит: "Воды, воды!" А мы говорили: "Дудки! Расскажи!" - и снова кормили селедкой. А кушать ему надо. Волей-неволей он кушал эту селедку.). Я говорю: "Вот, все, что на столе лежит, - ваше. Каждый забирает, кому что принадлежит". Мы вышли, и когда вернулись обратно, то не только фотографии, но и клочка бумажки не было на столе. Значит, тот, кому принадлежала фотография фон Дитмара, забрал ее. Мы тут же их снова разобщили и начали каждого обыскивать. Нашли ее у самого молодого 18летнего парня. Он заикался, у него капали слезы. Он сознался, что был денщиком у фон Дитмара, который взял его к себе по просьбе отца, садовника в имении. Он дал полную характеристику этому генералу: характер, семейное положение и прочее. Вот, за эту операцию я получил "Медаль за боевые заслуги". Это было наше первое, боевое, можно сказать, крещение в разведке.

Потом был такой случай. Мы поймали летчика. Звали его Курт Эккерт, старший лейтенант, родился в Риге, доктор филологических наук, отличился при взятии Крита и Нарвика, имел рыцарский крест с дубовыми листьями. Он был ас! Когда его допрашивали, он говорил так: "Я не нацист. Я не член гитлеровской партии. Я рядовой немец, но я присягал Германии и не могу ее продать". Двое суток мы скрывали от фронта, что поймали летчика, и двое суток он нам ничего не говорил. Кончилось все тем, что пленного вызвали на допрос к командующему Армией Козлову. Я захожу к командующему с планшетами аэрофотосъемки, которые мне было приказано принести. Идет допрос. Идет он на русском языке, работает переводчик. Немец ничего не говорит. Я выхожу и сажусь в приемной, вдруг открывается дверь, и я слышу разговор: "Давайте ему устроим ложный расстрел". А ложный расстрел - это очень мучительно. Осужденного приводят связанным, ставят у дерева, зачитывают ему приговор, все это переводится, стоит отделение солдат. Его спрашивают: "Будете говорить?" Обычно следовал ответ: "Найн!" Второй раз: "Будете говорить?" "Найн!" Третий: "Будете говорить?" Он уже в истерике кричит: "Найн!" Тогда дается приказ: "Отделение! Огонь!" После залпа осужденный от шока и ужаса падает. И тут команда: "Как?! Не попали! Второй раз, немедленно!" А солдатики не знают, что у них патроны холостые, действительно думают: "Как же так, не попали?!" Обычно люди невыеживали и начинали говорить. Это называется психическое воздействие. Дико, конечно; этим можно человека искалечить, сломать его психику. Так вот командующий говорит: "Все, что хотите, делайте, но чтобы сведения были у меня на столе через четыре часа". Выходит полковник и кричит: "Палач! Ко мне!" Поскольку никого нет, я воспринял это как обращение к себе. Я захожу, даю под козырек, говорю: "Есть палач!" "Расстрелять!" Я говорю: "Есть расстрелять!" Я вынимаю пистолет, подхожу к этому Курту Эккерту, беру его за руку, он меня сбрасывает, я падаю, подходит к генералу, и на чистейшей воды русском языке говорит: "Товарищ генерал, прекратите этот цирк". Что тут было!!!! Невозможно себе представить! Командующий кричит: "Вон отсюда все!" Мы уводим пленного. Козлов кричит полковнику: "Если через час у меня не будет от него сведений, полковник, - в штрафной батальон!" И вот этого немца снова приводят к нам; мы собираемся и коллективно вносим такое предложение: мы ему расскажем, что мы знаем о них, покажем ему карты, и если он после этого не заговорит, Афанасий его отведет (Афанасий Пилькин, сибиряк, ординарец полковника), стукнет ему пулей в затылок и будет кричать: "Удрал, удрал! Он хотел бежать!" И два раза выстрелит в воздух. И закончим с этим делом. Мы ему показали карты и рассказали все, что знаем… Ни до, ни после я не видел человека, который бы так себя вел: ломая зубы, он грыз конец табуретки. Прибежал врач и сделал ему какое-то впрыскивание. Отдышавшись, он сказал, что если бы знал, что мы обладаем столь полной информацией, то рассказал бы нам все сразу, поскольку его дополнения не будут являться изменой Родине. Мы его накормили, напоили, и отправили во фронт.

Так получалось, что я довольно часто показывал свое превосходство над полковником, командиром разведотдела. Он затаил на меня злобу и однажды вызвал и говорит: "Лейтенант, надо выйти на спецзадание в тыл противнику, встретиться с нашим агентом. У него сели батареи к радиостанции, и он потерял с нами связь. Только ты один можешь найти его". Я говорю: "Товарищ полковник, я владею шифром Главного Разведывательного Управления Генерального штаба. Я давал подписку, что не имею права подойти на 30 км к линии фронта; если же я это сделаю, я подлежу расстрелу тройки без суда". Он говорит: "Да что ж, ты так все расскажешь?! Я тебе приказываю! Повтори приказание!" Я повторил приказание. Пришел я к подполковнику Ярунину, заместителю: "Слушай, вот так и так". Ярунин взбеленился: "Ну, он идиот! Он же тебя на смерть посылает! Ты ему что-то сделал. Ему ничего не надо, и наш человек его не интересует - он тебе мстит. Я тебе советую одно: все армейское оставь здесь. Найди себе какую-нибудь легенду". Мне неудобно было спросить, показывая свою неграмотность, но я даже не знал, что за слово такое - легенда! Какой я был военный?! Какой я был разведчик?! Я - инженер-строитель, гражданский человек! Какая легенда?! Но задание надо было выполнять.

Ночью несколько человек из племени саамы на двух нартах вывезли меня за линию фронта. Причем вывезли идеально, так вывезти могли только они. Между немецкими опорными пунктами, которые располагались в 20-30 км друг от друга, проходила лыжня. В том случае, если патрули обнаруживали пересечение лыжни с нашей стороны, они немедленно посылали вдогонку отряды. Так вот, дважды мы приходили на то же самое место, откуда мы трогались, пересекая эту лыжню, петляли; более того, они прекращали поездку, брали в руки нарты, переносили их метров на 50, потом руками на снегу маскировали эти следы. Так меня довезли практически до места встречи. Последние три километра я должен был пройти пешком, поскольку они не имели права идти со мной. Я сказал: "Ждите меня здесь, я обратно вернусь по своей лыжне". С собой у меня было четыре батареи БАС-80 весом по 12, если не по15, килограмм каждая. Я сделал себе что-то вроде волокуш, сам встал на лыжи, поставил эти четыре батареи, впрягся и пошел. Когда я пришел в условленный квадрат, я настолько устал, что, наломав каких-то веток с карликовых деревьев, прилег, а потом и заснул. Проснулся я оттого, что кто-то стучал мне по ногам. Я открыл глаза, смотрю: стоит какой-то финн и держит наведенный на меня пистолет. Почему финн? Потому что одет он был в финскую одежду. Все это молча. Я присаживаюсь, и мы смотрим друг на друга. Я спрашиваю: "Финн?" Он молчит. Я спрашиваю: "Дойч? Шпрейхен зе дойч?" Он молчит. И вдруг меня осеняет мысль, а не тот ли это человек? Я называю пароль, он называет отзыв и говорит: "Какой же мудак тебя послал? Какое ты имел право спать?! Ты же в тылу находишься! Здесь кто угодно проезжает, проходит! Ты посмотри, сколько лыжней здесь! Как же ты мог!?" Я говорю: "Я устал, во-первых, а во-вторых, я голодный". Он вынул две плитки шоколада, вынул фляжку со спиртом, мы с ним выпили, нашли общий язык. Он мне передал данные об аэродромах Варде и Тронхейме, о численности, прибытии-убытии немецких войск. Заставил меня раз пятнадцать все повторить и спровадил обратно. Я приехал в свой штаб - у полковника отвалилась челюсть, когда он меня увидел живым: "Ну, как?" Я говорю: "Прибыл живой, несмотря на то, что Вы послали меня умирать". Он: "Кто тебе сказал, что я послал тебя умирать?!" Я говорю: "Я все понял, товарищ полковник". На этом эпопея закончилась.

Повторилась она потом, когда пришел мой дорогой, ныне покойный, друг, начальник разведки, полковник Антонов Николай Дмитриевич, который сменил этого идиота. Он тоже меня вызвал и сказал: "Даня, надо повторить то, что ты сделал, но перед этим я хочу тебе создать настоящую легенду". Я был уже в курсе, что такое легенда. Меня отправили в Беломорск, якобы на учебу шифровальному делу. В одном доме под Беломорском меня одели в одежду каторжанина: дали деревянные ботинки, какую-то рванину, ушанку без одного уха. Я получил на руки копию приговора Фрунзенского районного суда города Москвы, в которой значилось, что Златкин Даниил Федорович приговаривается к десяти годам заключения без права переписки с родными и близкими за антисоветскую деятельность, пересказ антисоветских анекдотов, пропаганду против войны и так далее. Мне сказали: "Ты едешь на Соловки. Там тебе все приготовлено. Ты там будешь десять дней, после чего ты должен знать не только тех, с кем ты там будешь, и за что они сидят, но и как зовут собаку повара. Понял?" Я говорю: "Понял". Когда я прибыл, начальник лагеря отвел меня в сторону и сказал: "Я все знаю. Когда надо, я тебя позову". И меня бросили в барак, где сидели и бандиты, воры, и мошенники, - кто только там не сидел, не было только политических, поскольку они были в отдельном бараке. Я рассказал им пару анекдотов, сказал, что моряк из Одессы, что ходил на торговом флоте, у меня там были знакомые, Валька Косой. "Как, Вальку Косого знаешь? Хлопцы! А на каком же ты плавал? Как, а "Червону Украину" не знаешь? Да нет, была еще "Червона Украина"…" "Ах, да-да была". В общем, стал я своим парнем в доску. Работал вместе со всеми на каменоломне. Это адский труд - долбить породу молотом, зубилом или кайлом. Откуда-то нашлась взрывчатка, а поскольку я был подрывник, то мне доверили подрывать. Бура там никакого не было, так просто подкладывал. Задача была - добывать щебенку на дороги; а щебенку можно было рвать открытым способом и собирать камни, которые уже легче дробить. Это облегчило труд, и, видимо, все заключенные меня еще больше зауважали. На девятый день меня вызвал начальник лагеря, и сказал: "Данила, все готово, пойдем". Я пошел с ним к берегу. Он мне показал место и сказал: "Вот здесь, внизу, стоит лодка, в ней бочка с пресной водой и мешок с сухарями. Ты договорился?" А у меня был приказ договориться с кем-то и завербовать его для побега. Для чего я все это делал, для чего я все это рассказываю? Я должен был иметь легенду, в случае, если я попаду к немцам в плен и скажу, что я такой-то, а на Соловках сидит их резидент, он подтвердит то, что я там был. Не заезжая к себе в часть, в рванине страшенной, еще хуже, чем в первый раз, но с приговором в потайном кармане я пересек линию фронта. И встретился с тем человеком, которого уже знал: Борис Борисович его звали. Больше я о нем никогда не слышал. Я вернулся, и так закончилась моя операция. Больше меня никто никогда не посылал.

Был еще один очень интересный эпизод. В середине 44го года мы сидели на работе у себя в землянке. Вдруг в 4 часа дня раздался страшный взрыв на территории штаба Армии. Ровно через две минуты последовал второй взрыв. Дежурный говорит: "Это саперы, наверно, что-то делают". Ровно через две минуты раздался третий оглушительный взрыв где-то в районе нашей полуземлянки, выбивший у нас стекла. С потолка посыпалась щебенка. Потом раздался крик: "Все в укрытие! Немцы обстреливают штаб армии!" В тот день немцы выпустили сорок снарядов, легших один к одному на территорию штаба армии. Один снаряд даже попал в окно землянки бронетанковых войск. В этой землянке находились семнадцатилетняя машинистка и майор, мужчина сорока пяти лет. Он схватился за голову (потом мы увидели, что у него волосы под пальцами поседели), поняв, что сейчас наступит мгновенная смерть, но снаряд не взорвался, и они вдвоем выбежали из этой землянки. Оказалось, что немцы получили три 155тимиллиметровых дальнобойных орудий, их еще назвали интендантские пушки, потому что они били по штабам. Наши сразу попытались подавить батарею авиацией, но, к сожалению, впустую. На второй день немцы опять обстреляли штаб армии сорока снарядами с той же педантичностью, через две минуты каждый выстрел, но снаряды перелетели за километр от штаба. Что же случилось?! Мы перехитрили немцев! Все разрушения и воронки в штабе замаскировали, а в километре, ближе к линии фронта, взорвали сорок толовых зарядов, чтобы создать иллюзию воронок. Утром прилетела "рама", сфотографировала результаты стрельб, ну, а поскольку они были нами сфальсифицированы, то и введенная немцами корректировка наводки привела к перелету снарядов. В это время наша артиллерия и авиация повредила два их орудия. Больше они не приставали. Вот, собственно, пока весь рассказ о моей службе в разведотделе 19-й Армии.

|

Интервью:

Елена Синявская Артем Драбкин |