Я родился 14 марта 1921 года по старому стилю, по юлианскому календарю, в районном центре Куйбышево Запорожской области. Дело в том, что мою дату рождения местный поп в книгу рождений записывал, и он все вписал по старому стилю, хотя нужно было уже с 1918 года согласно декрету Совнаркома записывать дату рождения по Григорианскому календарю. У нас в Куйбышево тогда еще продолжали пользоваться церковными книгами, и он записал дату рождения по царскому календарю. Теперь по поводу моей семьи. Если говорить по Есенину, то я крестьянский сын, ведь мой отец – потомственный крестьянин. Семья у нас была немаленькая и состояла из шести человек: брат Василий, сестры Прасковья и Ольга, ну и, конечно же, я. Родители были крестьянами, как считалось, середняками. В хозяйстве имелся плуг, сеялка, две лошади и корова. Была и другая сельскохозяйственная машина – «буккер», с помощью которой можно было одновременно и пахать, и сеять. Кроме того, родители держали свиней и кур.

В 1929-м году мой отец вступил в колхоз «Двенадцать лет Октября». Коллективизация стала для людей у нас в поселке самой настоящей социальной революцией. Селяне расставались со своим имуществом. Обобщали и лошадей, и сельскохозяйственный инвентарь, и посевное зерно. Естественно, люди со своим добром с трудом расставались. Дело доходило до серьезных конфликтов. Ну, чрезвычайного ничего не было, но споров было много, ведь люди в основной массе оставались малограмотными, и перспектив колхозов разглядеть не могли.

В 1932-1933 годах разразился голод. Знаете, я ведь и сам родился в голод, ведь в 1921-м году еды не хватало, но, как видите, не умер. Вся голова у меня была в струпьях, но все-таки выжил. А вот в 1933-м году случился серьезный неурожай и начался особенно сильный голод, мы тогда жили на хуторе, и сразу же после уборки урожая собирали колоски и вымолачивали зерно. Была у отца 76-мм гильза от царской пушки, оставшаяся еще от Первой мировой войны, мы сделали из нее импровизированную ступу и молотили в ней зерно ломом. Все, что можно было пустить в пищу, ели до последней крошки. Мельницы не было, поэтому в гильзе мы долбили ломом и затем просевали всякую, хоть чуть-чуть съедобную растительность, а потом употребляли в пищу. Хорошо помню, как мы находили кочерыжки, которые оставались после того, как обдирали кукурузу, и разбивали их молотком, они при ударе делятся на четыре ровные части. Мы эти кочерыжки сушили в печке и в гильзе толкли их, после чего просеивали через сито, делали муку, и на эту муку картофельные очистки дробили, после чего делали лепешки. Отец, бывало, как садился после работы кушать, то закрывал глаза, чтобы не видеть, что он в рот кладет. Вот такое было время. Одно слово – голод.

К счастью, мы жили под лесом, занимавшем площадь до 250 гектаров. В этом лесу на деревьях гнездились многочисленные грачи. Мы, мальчишки, лазили по высоким деревьям, при этом привязывали на ремень бутылку и яйца из гнезд выдирали, после чего разбивали их в бутылку, потом спускались вниз, родители жарили эту смесь, и получалась яичница. Съедали все подчистую, голод не тетка. Много всего происходило, даже людоедство случалось. В расположенном неподалеку от нас селе Поповка (в июне 1946 года это село в честь отважно погибшего здесь в 1941-м году командира 18-й армии генерал-лейтенанта Андрея Кирилловича Смирнова Поповка была переименована в Смирново) Запорожской же области произошел случай каннибализма. Там соседка соседке принесла холодец, та начала кушать и тут смотрит, в холодце волосы и детское ухо. Вот на такие ужасные и чудовищные вещи голод заставлял людей идти. На такие жертвы. То ли ребенок умер от голода, то ли еще что-то, но дело доходило до отчаяния, и народ шел на нечеловеческие поступки.

Трудно приходилось, но в нашей семье все выжили. А выжили потому, что у отца был однополчанин-мельник, он работал на ветряной мельнице, которая находилась в трех километрах от нашего хутора. И отец туда ночью ходил и приносил столько муки, сколько они могли с другом украсть, говоря прямым текстом. И благодаря этому мы поправляли положение в нашем доме. Голод был страшный. Но уже тогда мы знали, что голод произошел не только в Украине, пострадало и Поволжье, и Кубань, и даже Сибирь. А уже в 1934 году положение поправилось, урожай был хорошим и люди стали поправляться.

До войны я окончил 10 классов, солидное по тем временам образование. Я был из второго выпуска десятиклассников в нашей районной школе, первый выпустили в 1939-м году, причем в 10-й класс мы проходили по конкурсу, у нас в классе было 24 человека, 12 девочек и 12 мальчиков. Я прошел в десятый класс, хотя и не был ударником, т.е., как сейчас говорят, отличником учебы. В 1940-м году нас выпустили. Когда я шел по поселку, то на меня показывали пальцем и говорили, мол, он десятилетку окончил. Такое было уважение к нам со стороны односельчан. А 23 ноября 1940 года меня призвали в армию, и направили в Минское военно-пехотное училище имени М. И. Калинина, куда были нужны курсанты с десятилетним образованием. Правда, я забежал вперед, ведь до этого я переехал жить в Донбасс.

Как это произошло? Расскажу во всех подробностях. Еще будучи школьником в 10-м классе, я не послушался мать, в марте месяце она меня просила одевать шарф и шапку, холодно было, а дед мой, отец отца, живший рядом с нами, услышал мамины уговоры и сказал: «Да что ты говоришь о шапке или шарфе, у моего внука щеки красные и сам он высокий и статный, в расцвете сил!» так что в итоге я не послушался маму и пошел на вторую смену без шапки, думал, вроде как уже май. А когда возвращался домой после занятий, то встретил своего одноклассника, который окончил семилетку и пошел учиться в ФЗО, потому что у него семья была большая, восемь детей, а воспитывала их всех одна мать, так что нужно было детям работать. И как я встретил друга, проболтал с ним очень долго, пришел домой, ничего вроде бы не случилось, но как-то почувствовал, что с моим здоровьем какой-то непорядок. На второй день я снова пошел в школу, возвращаюсь, мать ужинать дает, а я не ем, не могу ни кусочка проглотить. Мама за голову меня тронула, и сразу в крик - у меня была сильная температура. Оказалось, что я подхватил грипп, потом осложнение пошло на легкие, и я благодаря своему непослушанию заработал крупозное воспаление легких. Потом плеврит, затемнение легких. Такой ужас. К счастью, аттестат мне выдали, потому что я экзамены до этого хорошо сдал. А моя старшая сестра Прасковья к тому времени работала на Донбассе санитаркой в железнодорожной больнице, она была неграмотной, только окончила курсы ликбеза. Так что она приехала к нам в хутор в отпуск и забрала меня в свою больницу. Здесь мне за один день сделали все процедуры, и я вскоре выздоровел. Когда же выздоровел, то в 1940-м году сразу же поступил на работу в очень интересное учреждение, оно называлось Ворошиловоградская областная контора Главкинопроката. Меня взяли как десятиклассника инспектором по расчетам с окладом в 700 рублей. Мальчишка, а уже такой оклад, к примеру, моя старшая сестра получала 120 рублей.

Только начал работать, как меня призвали в армию, ведь я состоял на учете райвоенкомате. И тут снова неприятность. Когда ехал в Минск, то в Киеве была пересадка, и какая-то женщина в вагоне носила мороженое, я его попробовал, а в вагоне сильно топили, так что было жарко. И в итоге приехал в военно-пехотное училище, побыл там совсем немного, затем у меня опять пошел грипп и осложнение на ухо, образовалось острое воспаление среднего уха. Я в военном госпитале долго пролежал, лечил меня лично главврач, капитан медицинской службы, что он мне не делал, а ухо нарывало, ничего не помогало. В результате назначили на операцию, завтра надо на второй этаж подниматься на лифте. Наступил день операции, капитан идет на работу, меня как раз готовят к операции, и вдруг главврач внезапно остановил операцию, сказав при этом, что надо еще немного подождать. На следующее утро я просыпаюсь, у меня ухо прорвало, вся подушка в какой-то дряни, гной с кровью. И когда я поправился, мне этот капитан сказал: «Ты знаешь, отчего я тебе операцию не сделал? Потому что у меня сын, такой же, как ты, вы даже внешне похожи, а тут пришлось бы кость тебе пробивать, и на всю жизнь в той дырке всегда бы грязь собиралась». После госпиталя меня комиссовали из армии.

|

Дети семьи Зубко: в нижнем ряду Ольга, во втором ряду слева Прасковья, справа Николай, а в верхнем ряду – Василий. Куйбышево, Запорожская область, 1940 г. |

Приехал я обратно на Донбасс. Там снова устроился инспектором по расчетам в областную контору Главкинопроката, проверял и ревизировал все киноустановки в клубах, которые располагались в клубах шахтных поселков, и в железнодорожных клубах, да и так, просто, в поселках имелись киноклубы. Я же ездил по ним и проверял соблюдение условий проката, начисления делал. Здесь была одна хитрость – за прокат фильма платили в зависимости от количества продемонстрированных сеансов. Дело заключалось в следующем – чтобы получить фильм в прокат, с нами клубы заключали договор, на сколько сеансов брали тот или иной кинофильм. А киномеханик при всем желании не мог нарушить условия договора, потому что он отвечал за износ пленки, ведь она в те времена тянулась на металлическом барабанчике, и когда пленка новая, все хорошо, а потом постепенно надрывы дают по уголкам, и если его перекрутишь, то пленка совсем отрывается и становится негодной. Так что он продемонстрировал пять сеансов, хотя договором разрешено только три показа. А правление клуба, к примеру, пишет три в журнале, а остальные деньги себе в карман кладет, но киномеханик в своем журнале обязательно пишет, что показал пять сеансов, иначе за износ пленки с него строго спросят. И в этом и заключалась моя хитрость, я руководство клубов таким вот образом ловил и штрафовал.

22 июня 1941 года я был с инспекцией в городе Ирмино, на одной из шахт, где было сильно развито стахановское движение. Там я и услышал по радио выступление Молотова о том, что началась война. После этого я немедленно вернулся домой, к отцу, ведь непонятно, что же делать. Об этом сейчас не пишут, но на самом деле среди местного населения после объявления о начале войны с Германией поднялась сильная паника, никто не знал, что же делать, и людей успокоили только через несколько дней, когда начали формировать истребительные батальоны и навели порядок. Так что я приехал домой, а оттуда переехал в Дебальцево, где расположилась наша контора. На этой станции располагался большой населенный пункт, где я стал жить на квартире.

Вскоре местных жителей начали массово мобилизовывать в рабочие отряды и направлять на рытье окопов. Так как мужчины в основном были уже направлены в армию, то забирали женщин и пожилых мужиков, которых тогда в армию после 50-ти лет не брали, а мужчина-то еще здоровый, может копать окопы, рыть траншеи и противотанковые рвы. Также рабочие отряды строили различные заграждения у водных преград. Вскоре немцы подошли к Днепропетровской области, начались бои, и мы эвакуировались на Урал, я, как уже говорил, был комиссован, а потом мне дали по состоянию здоровья отсрочку на год в военкомате.

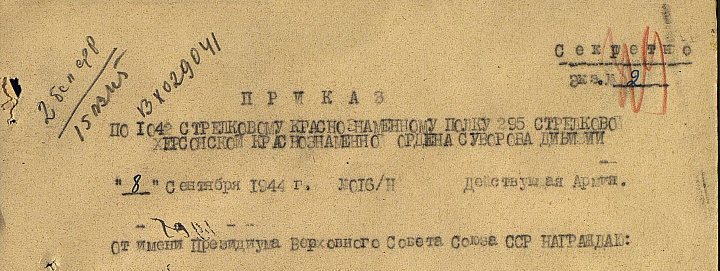

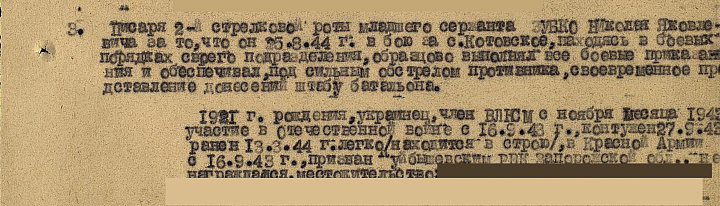

Уже по прибытии на Урал я попал в Красную Армию в конце 1942 года, был определен в запасной учебный стрелковый полк, там мы прошли чуть-чуть строевой подготовки, получили азы военного дела, присягу приняли и все, дальше на фронт. Уже ближе к осени 1943 года меня направили в 1042-й стрелковый полк 295-й стрелковой дивизии. В ходе войны наша дивизия получила почетные наименования «Херсонской», была награждена орденом Ленина, Красного Знамени и Суворова II степени. Попал я в 1-й стрелковый батальон, во 2-ю роту. По прибытии в часть мы узнали, что дивизия, куда мы попали, была очень боевой и серьезной воинской частью. Она прошла тяжелые бои на Кавказе, после освобождала Кабардино-Балкарию, где шли кровопролитные и ожесточенные бои.

Стал я простым стрелком, так как не имел никакой боевой подготовки. Кстати, до войны у меня было три оборонных значка – «ГСО», «ГТО» и «Готов к ПВХО» и значок «Ворошиловский стрелок». Поэтому в занятиях по допризывной подготовке я практически не участвовал. На фронте об этом пришлось пожалеть.

Вооружили нас, вновь прибывших, винтовкой Мосина образца 1891/1930 годов, это была длинная и совсем неудобная в бою винтовка. К счастью, мне удалось где-то в тылу достать кавалерийский карабин образца 1938 года, он был намного удобнее в бою, потому что он был несколько короче винтовки, и с ним было намного легче управляться. Уже перед форсированием Днепра у нас в роте появились автоматы, один из которых достался мне. А так, сначала в нашей 2-й стрелковой роте, кроме винтовок Мосина, было несколько СВТ-40 и пара пулеметов «Максим».

Первые бои были тяжелыми, мы, новобранцы, каждой пули кланялись, потом попривыкли. Я считаю, что причина основных побед Красной Армии заключалась в том, что мы были хорошо подготовлены морально и идеологически, нужные беседы с нами проводили замполиты, и мы шли в бой с криками «За Родину! За Сталина!» Я это не придумываю, сам свидетель. Помню ли я свой первый бой? Самый первый бой как-то не врезался в память. Но в целом состояние у нас в батальоне было приподнятое, потому что мы наступали на противника, гнали немцев с нашей земли. Хотя потери были большие, мы постоянно пополнялись.

Больше всего я запомнил бои при форсировании р. Молочная, тут были немецкие колонии, где проживали «фольксдойче», немецкие поселенцы. Сами населенные пункты назывались Альт-Мунталь и Ново-Мунталь. И когда мы освободили эти населенные пункты, зашли в дома, то я больше всего поразился тому, что везде было пусто, а уже была осень 1943 года. В Украине крестьянские дома строятся следующим образом: две трети – это жилье, а оставшаяся треть – под хозяйство, там скот в зиму держали и там стояли бункеры с зерном. И мы зашли в одну хату, а из бункера выглядывают ноги нашего солдата. Оказалось, что немцы при отступлении убили его и тело туда бросили. Тяжелые воспоминания. Потом мы пошли в сторону Херсонской области. Когда переплывали реку Конку на какой-то лодке, внезапно раздалась очередь из пулемета – если бы немецкий пулеметчик взял прицел чуть ниже, то все наше отделение так бы и легко рядом на дно реки. А так ничего, мы переправились и отогнали врага.

Остановилась наша дивизия на левом берегу Днепра, у села Новоалександровка Каланчакского района. Мой стрелковый батальон стоял ниже этого села. В обороне мне больше всего запомнился случай, как у меня в руках чуть было не разорвалась граната, мне еще капитан Суханов, командир роты, тогда по шапке врезал. Как получилось? У меня случайно оказалась выдернута чека из гранаты, я сам не заметил, а Суханов мимо проходил, как увидел, сразу же заорал: «Выброси!» Я ее бросил, она рванула, а я заработал по шапке. Дисциплина была, как положено, в войсках, на высоком уровне. В обороне мы простояли до марта 1944 года, большую часть времени формировались и пополнялись после понесенных в наступлении потерь. Расквартировались по деревням, мы, к примеру, расположились в Копанях, а остальные части в других селах.

Потом нашу дивизию перебросили вдоль Днепра и мы расположились прямо напротив Херсона, началась подготовка к форсированию реки. На другой берег сразу мы не переправились, а оказались на острове Кузьминки, который был покрыт камышом, где ни сесть нельзя было, ни прилечь. Те недели, что наш батальон там простоял, были очень тяжелыми, жрать нечего, и продукты не подвезти, немцы все время обстреливали лодки, которые пытались пересечь реку.

С приближением весны начали мы собирать подручные плавсредства, люди имели собственные лодки и приковывали их на берегу, вверх дном переворачивали, чтобы не утащил никто. Мы данные лодки и реквизировали. Сосредоточились на позициях, и в начале марта усиленно готовились к переправе, учились быстро садиться и высаживаться из лодок. Когда отдали приказ на форсирование, наш батальон как 1-й в полку расположился у Днепра. По плану мы должны были переправляться напротив херсонского элеватора в ночь с 11 на 12 марта. Сзади за нами были солонцы, безводные степи, и там расположилась наша дивизионная артиллерия, которая должна была нас поддержать при форсировании реки. Артподготовка готовилась серьезная, должны были подавить серьезные огневые точки противника, и под прикрытием артогня мы должны были форсировать Днепр. У артиллеристов были позывные «патрон», а у нас, пехотинцев – «линза». И перед самой высадкой рядом с нашим взводом расположился батальонный радист Алексей Агеев, я хорошо помню, как он кричал по рации: «Патрон, патрон, я линза, как слышишь, прием!» И кричал-кричал, но ничего не помогало, «патрон» не отзывался, и никакой артподготовки не произошло. А нашим комбатом был осетин Алихан Амурханович Макоев, моложе меня на один год, впоследствии Герой Советского Союза, мы были посажены на паровой катер «Игрушка», а другой катер, дизельный, на котором комбат со своим штабом переправлялся, стоял позади нас. Радист кричит в трубку, комбат подходит к нам и спрашивает, почему не начинается переправа, а ему в ответ мой взводный объясняет, что нет артиллерийской подготовки, не могут их вызвать. Тогда Макоев сам стал кричать по рации, но ничего не помогает, в итоге он по-русски как выматерился, потом по-своему, по-осетински как-то выругался, и в результате со всей силы ударил трубкой по рации, самой-то рации в металлическом чехле ничего не сделалось, а пластмассовая трубка разлетелась вдребезги. Тут мы все перекрестились, так как поняли, что раз такое дело, то высадки не будет, значит, и мы живы останемся.

Утром наш батальон вверх по Днепру на какое-то небольшое расстояние подняли, мы встали напротив черты города, перед нами были мелкие островки, какие-то плавни, и там нас сосредоточили на катерах и лодках, все перетащили буквально на руках. И в ночь с 12 на 13 марта опять приказывают переправиться. На наш взвод выделили лодок шесть, сажают солдат вдоль берега. Сажают, пока в последнюю лодку народ усадили – с первой лодки ребята уже повылазили. Что уж скрывать, все боялись переправляться, ведь мы в открытую шли на гибель. Река широкая, луна ясно светила, тишина, штиль полнейший. А на другом берегу враг. И начальник штаба батальона, башкир Махурамов, подошел к нам, говорит: «Не бойтесь, там противника уже нет!» Только он это сказал, как немцы дали со своего правого берега Днепра артиллерийский залп, неизвестно, потери были или нет, но артиллерия его хорошо сработала, ударила точно по нашему берегу, где как раз расположились наши части. И опять тишина. Что делать, приказ есть приказ, мы поплыли к другому берегу, у нас была плоскодонная лодка, да еще рассохшаяся, мы больше не гребли, а касками воду выливали. С нами переправлялся офицер-сапер, Владимир Алексеевич Молотов. И никто по нам абсолютно не стреляет. Доплыли до середины, тут уж ребята говорят офицеру: «Это немец нас подпускает поближе, чтобы открыть огонь наверняка». Плывем дальше, опять никто не стреляет, уже лодки стали днищем по дну чиркать, а все равно тишина. Только когда мы полностью высадились, оказалось, что вверх по Днепру есть райцентр Снегиревка, и там наши войска на день раньше высадились. У Снегиревки немцы нашей атаки не ожидали, там стояли румыны с немцами. «Мамалыжники» первыми рванули, а немцы подтянули туда части, сняв их позиций напротив нашей зоны высадки. Только артиллерией обстреляли нас, чтобы мы не переправлялись. Но, к счастью, нашу высадку немцам сорвать не удалось.

В итоге мы никого не нашли, правда, немецкие позиции были сильно заминированы, там, когда вода уходила, берег плоский, освобождалась земля, и местные жители садили капусту, морковку, и так далее, эти овощи еще оставались с прошлого года. А немцы как раз в этих зарослях заминировали все прыгающими минами натяжного действия. Причем штук десять-двадцать мин были соединены тонким проводом, как на одну наступил, она рванула и подняла «мины-лягушки» по всей группе. Так что наш Иван на одну мину наступил, а взорвалось множество. Страшное дело, потери среди наших солдат были немаленькие, пока саперы разобрались, в чем дело. Только одного немца мы там поймали, проспал он, или еще чего. Здесь мы смогли воочию увидеть, как воюет наш противник – если мы в плавнях мучались, как прилив, то вода в окопе по пояс болтается, а у немцев в траншеях даже зеркала имелись, быт был устроен, как положено.

После того, как мы прошли первую линию вражеских траншей, впереди наткнулись на морковное поле, и здесь мы понаедались этой прошлогодней морковки, потому что солдатская пища, сами знаете, какая она была. А впереди был Херсон. И уже утром 13 марта 1944 года объявили, что город был освобожден. На самом деле, там еще сидели немцы, просто наши командиры поспешили доложить в Ставку Верховного Главнокомандования об освобождении города, так что в Москве салютовали 20 артиллерийскими залпами из 224 пушек. Теперь уже задний ход не дашь, Так что нам пришлось любой ценой брать город.

И в этом штурме я получил первое ранение на большом пальце правой руки. Осколок долбанул, когда я держал автомат ППШ, если бы попало в лоб, то все. И здесь же я в первый и единственный раз за всю войну принял участие в рукопашной. Дело в том, что на подступах к городу в одном из домов я лицом к лицу столкнулся с немцем. Если бы он был покрупнее и побольше ростом, то я бы сейчас перед вами не сидел, ведь он на меня внезапно накинулся. Но я его на раз прикладом прибил по голове. У меня аж диск в автомате ППШ вылетел. А потом меня ранило.

Как легкораненый я попал в дивизионный медсанбат. Вроде бы еще не тыл, но уже и не передовая. В качестве санитара я там пробыл какое-то время. У меня же десять классов, и так как я изучал немецкий язык, то мне поручили на латыни писать диагнозы и названия лекарств. В медсанбате сначала в сортировочное отделение назначили. Через меня проходили самострелы, мы таких самострельщиков от основной массы солдат отсоединяли их. А их же легко видно, они-то, дураки, то через шинель, то через фуфайку стреляли, и пуля втягивала с собой в рану то вату, то куски шинели. Самострельщики же не соображали, что такие раны легко видны. И платили потом за свою дурость тем, что их отправляли в штрафные батальоны. Кроме таких поручений, на сортировке я определял анатомию человека и записывал диагноз в специальную карточку, причем безошибочно все говорил. Потом меня направили в операционную часть медсанбата, работал в хирургическом отделении. И здесь я принял участие в операциях по ампутации конечностей. К примеру, отрезают ногу, на нее шина наложена, с повреждением кости, потом делали из них подставки, куда клали ногу при операциях. И когда отрезают ногу, то я ее держу, а хирург хромированной ножовкой, очень похожей на ту, которой работают по металлу, отрезает ногу. И когда ты чувствуешь в руках, как уходит из нее жизнь, кто-то есть ее хозяин, и только хирург ее перепилил, у тебя в руках осталась мертвая человеческая нога. Только представьте себе ощущение – человеческая нога у тебя в раках. До сих пор мне невозможно забыть это ощущение. Будучи санитаром, я принял участие в освобождении города Очаков, там немцы расстреляли кучу цыган, тело их валялись по улицам, и там же я нашел оккупационную газету, читаю ее с опаской и смотрю на картинки – там карикатурно Сталин нарисован и под мышкой у него здоровенный термометр. Подписано: «Температура у Сталина поднимается с градуса на градус, и уже поднялась до Сталинградус». Так было написано в газете, которая датировалась летом 1942 года. И хотя немцев уже не было в городе, газета осталась. Когда же мы брали Одессу, то там в порт железная дорога идет, и насыпана насыпь, которая местными жителями называется «Пересыпь». В этой насыпи имелся проем, когда мы подошли к нему, то увидели, что мост через проем взорван и паровоз стоял раком, закрывая проем, чтобы мы не могли пройти. Препятствие такое было создано немцами.

В медсанбате я пробыл аж до села Котовское Березовского района Одесской области. Здесь я стал на короткое время писарем 2-й стрелковой роты, и получил свою первую боевую награду – медаль «За боевые заслуги». Вскоре после этого боя мне присвоили звание «сержант» и поставили командиром отделения.

Затем мы освобождали Кишинев, здесь получилось так, что мы в боях практически не участвовали, хотя один из полков нашей дивизии, 1038-й стрелковый полк, даже получил почетное наименование «Кишиневский». Тут было такое дело, что соседние войска прорвались в тыл противника, а перед нами противник, боясь окружения, отступил. И наши соседи соединились далеко в тылу врага, все немцы убежали, но кое-кто и тут остался, так что была дана команда зачистить территорию. Искали тех, кто имелся на освобожденной земле из подозрительных лиц. Мы поймали одного такого, он сидел, сволочь, уже все немцы ушли, а он остался, видимо, не успел убежать со своими, и в винограднике засел. Из пулемета строчил, ужасное дело. Так его как поймали, то привязали за ноги к тачанке и протащили по какому-то населенному пункту, а в Молдавии местность пересеченная, кричал он, не дай Бог, как он кричал. Наши солдаты ему отомстили, от сильной злости. Сильно он нам досадил, залегли мы, этот пулеметчик стрелял так, как будто с ума сошел, не давал головы поднять.

Когда мы зачистку закончили, то в конце еще наловили с полсотни грузин в немецкой форме. До этого же, когда мы Одессу освобождали, то для пополнения потерь в дивизию тут же мобилизовали всех мужчин призывного возраста. И к нам в батальон попал бывший матрос Иван Батан, такой был отъявленный сорвиголова, ходил исключительно в фуфайке с засученными рукавами, грудь нараспашку, по всему телу наколки. А командиром нашего полка был подполковник Сергей Григорьевич Артемов, 1915 года рождения, очень боевой и грамотный командир. Он был одесситом, воспитанником детского дома, на блатном языке свободно говорил, но при помощи Советской власти стал не зеком, а командиром. В то же время блатные привычки у Сергея Григорьевича остались, и потому он крепко сдружился с Иваном Батаном, который при немцах что-то украл и даже побывал в немецкой тюрьме. И они с командиром под гитару песни всякие разные приблатненные пели. Когда свободное время было, Иван с нашего первого батальона к нему в штаб приходил, и они вместе на всю округу пели. И когда тех грузин привели, они встали перед командиром полка свободно и вольно, кто как встал, так и стоит, так Артемов как матерно им заправил, как загнул: «Вы, сукины сыны, перед немецким-то полковником совсем по-другому стояли!» И пошла мать-перемать. Грузины тут же в струнку вытянулись. Материл командир их долго и срамил, мол, как же это так, они советские люди, а одели шинели противника, ведь фашисты – это враги всех порядочных людей. А Иван долго слушал, потом говорит Артемову: «Товарищ подполковник, разрешите, я им покажу, в-нос-в-рот-пароход, как в тюрьме параши таскать». Сергей Григорьевич ему разрешил, но только строго-настрого предупредил, чтобы грузины в живых после Ивановой науки остались. И Батан, сам здоровый и крепкий моряк, к каждому из предателей подошел и отлупил прикладом автомата по загривку, а потом их отправили в качестве пленных в тыл.

Так что, поскольку перед нами никого не оказалось, кроме остатков войск, то нас вывели в резерв Верховного Главнокомандования, и мы из Молдавии аж до Одесской области топали пешком. Есть там такая железнодорожная станция Ивановка, здесь нас посадили в эшелон, и через территорию, где проходила Корсунь-Шевченковская операция, направили аж под Польшу в Белоруссию. Что на том поле битвы творилось, словами не передать, мы медленно ехали, целый день, и везде глаз натыкался на тела мертвых лошадей, подбитые танки, убитых людей. Страшно смотреть было.

В Белоруссию мы приехали в сентябре 1944 года. Почему мне четко запомнилась дата? Я письма домой матери писал все время, а моя сестра двоюродная работала почтальоном в поселке и уже на подходе к дому показывала матери письмо, чем ее постоянно радовала. А тут письма не было недели две, потому что некуда было сдавать почту, ведь мы как передовые части быстро высадились, а тылы, в том числе и полевая почта, еще только тянулись по железной дороге после боевых подразделений. Так что я написал маме сразу несколько писем, которые не смог отправить, и в последнем из них стоит дата – сентябрь 1944 года.

Мы прибыли на станцию поселка Мухавец Брестской области, и там выгрузились. Стояли мы на формировании, перед нами и противника-то не было, находились в тылу и пополнялись, обучали вновь прибывших новобранцев. Располагались в лесу, и стояли мы там довольно-таки долго, особенно по фронтовым меркам, пошли вперед только в январе 1945 года. И наступали на Варшаву, сам город мы не освобождали, но помогали в разгроме варшавской группировки противника. Затем форсировали Вислу, и с Сандомирского плацдарма, на котором сколько мы были, не помню, но когда форсировали Вислу, то столкнулись с немецким самолетом-снарядом. Он летит, гад, никого из летчиков нет, а сам с крыльями, вроде как самолет и его немцы как-то запускали, причем очень метко, черт его знает, как он не попал на нашу переправу, не знаю. Не долетел или перелетел, но не попал к нам. Когда мы пошли в наступление с плацдарма, до Одера предстояло пройти более 450 километров. Так как немцев в пух и прах разнесли в самом начале операции, то мы шли без боя, только пленных собирали, и все. Здесь мне пришлось спать прямо на ходу. Представьте себе такую картину – идешь, а впереди тебя солдат несет противотанковое ружье, и ты ухватишься за его длинный ствол, и спишь, пока не трахнешься лбом об глушитель ПТР. Весь этот громадный путь мы прошли за 20 дней. Марши были необычайно тяжелые, у нас был заместителем командира полка по строевой части Яков Капитонович Новак, уже пожилой человек, 1902 года рождения, у него была лошадь, он все на ней ездил. Так он, бывало, как привал, нас начинал гонять. Дело в том, что как только хоть небольшая и краткосрочная остановка, ты сразу же что-нибудь находишь кушать, какие-то пожитки, потому что снабжение не могло за нами угнаться. Приготовят, бывало, а на марше люди идут и пища вся разболтается, есть в итоге нечего. И Новак постоянно мимо нас проезжает и говорит при этом: «Сейчас жрете, а потом в сортир всю дорогу бегать будете!» На марше тяжело было, не дай Бог! Как же мои ноги не будут сейчас болеть, если мы столько прошагали во время Великой Отечественной войны?!

Потом был Одер. Здесь мы начали готовиться к наступлению на Берлин, привели нас в район Зееловских высот, а там сплошные лесные массивы, здесь наши части отдыхали и готовились к бою за столицу врага. И тут нас обнаружили самолеты-разведчики противника. Мы сразу поняли, что как нашли, то скоро будут стрелять и бомбить. И я раздумывал, как же мне укрыться, то ли где-то присесть, толи лечь. И я решил под сосной лечь, только прилег, как немецкий самолет нас обстрелял из крупнокалиберного пулемета, и от сосны отвалился кусок ствола, который просвистел прямо у меня над головой. Если бы я сидел, то мне снесло бы голову к чертовой матери. Судьба меня отвела.

В феврале 1945 года в составе 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта мы форсировали Одер по льду, потому что река замерзла у крепости Кюстрин. И наши артиллеристы пушку забыли, так под прикрытием огня их заставили ее доставать, и они все это сделали, иначе бы их в штрафбат отправили. И в этой крепости сидело много врагов, она была вся обнесена стеной из красного кирпича и канавой глубокой, доверху наполненной водой. Я после штурма заходил в подвалы крепости, там было очень много различных надписей на немецком языке, в том числе и прощальных. И была там свалена невероятно огромная куча деревянных башмаков. До сих пор я не знаю, кто там находился, и что с этими людьми стало, почему такие башмаки валялись. Подозреваю, что в этих башмаках очень трудно бегать – в них не сбежишь из тюрьмы. И в этом Кюстрине Иван Батан погиб. Он мало-мальски шпрехал по-немецки, и пошел к немцам, которые засели в подвале, пообещал им хорошую жизнь, только бы они сдались, говорил, что мы их не тронем. Самое главное обещание на войне одно – останетесь в живых. Но кто-то из немцев не выдержал и выстрелил в нашего Ивана. Так он и погиб, а ведь такой хороший парень был.

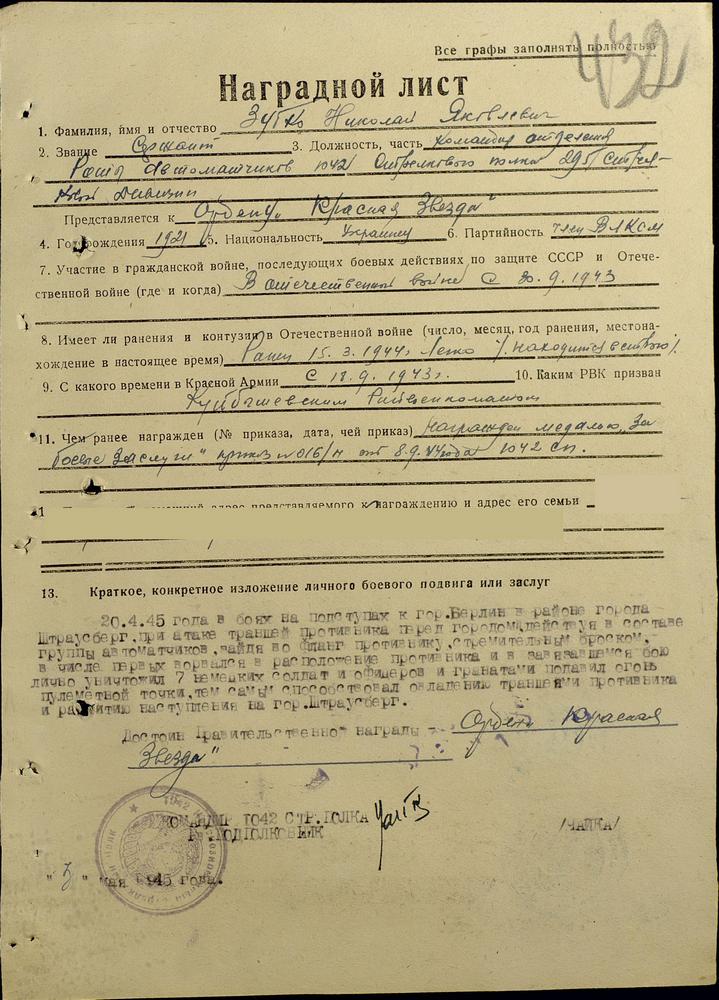

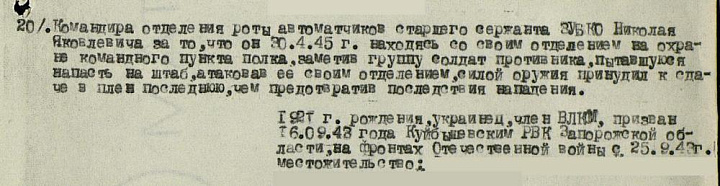

Затем нас ждали бои в ходе Берлинской операции за город Штраусберг, где 20 апреля 1945 года при атаке траншей противника я одним из первых ворвался на позиции противника и грантами подавил пулеметную точку. За этот бой меня наградили Орденом «Красная Звезда». Позже, уже 30 апреля мое отделение поставили на охрану НП полка, и здесь на нас вылетела одна из отступавших групп противника, я взял ее в плен. Правда, немцы не особенно-то и сопротивлялись. Здесь мне вручили медаль «За отвагу».

Кстати, во время штурма Берлина я побывал на монетном дворе, там печатали деньги, и мы впервые увидели целые листы купюр, которые даже не были разрезаны. У нас после этого боя столько было немецких денег, что мы резались в очко на тысячи за ход, пока знающие ребята не предупредили, что в рейхсмарки лучше не играть между собой, а то замполиты выволочку устроят.

2 мая 1945 года Берлин был взят. Мы боролись за пригород. Немцы сильно оборонялись, ведь в городе засел Гитлер. Сволочи, наши ребята гибли уже в самом конце войны. Много погибло и в нашем батальоне. Сколько похоронок пришло в дома отцам и матерям в последние десять дней войны – ну не обидно ли?!

К 9 мая 1945 года мы остановились где-то в районе Вайсензе, потом уже нас перевели в Цоссен. О конце войны нам сообщил начальник штаба 1042-го Краснознаменного стрелкового полка, Иван Аристархович Красильников, также 1902 года рождения, как и Яков Капитонович Новак. Он имел очень интересную биографию, которую как-то после войны рассказал мне. В ходе неудачной Харьковской операции весной 1942 года он попал в окружение, но при оккупации благодаря невзрачной внешности и небольшому росту выжил, пастухом стал, коров пас, а когда Харьков освободили, то после проверки особым отделом его восстановили в звании и он стал нашим начштаба. Так вот, утром 9 мая Иван Аристархович говорит, что его вызывают в штаб дивизии, пришел он часа через три, а нас уже и след простыл – рядом с нашим расположением была товарная база какая-то. Мы залезли туда, нам как победителям все разрешалось, и там нашли мануфактурный склад, на котором лежала куча отрезов, дорогие и дешевые ткани, целые тюки. Так как нам к тому времени разрешалась посылки высылать, да и из формы у нас все ободралось, мы и себе ткани набрали, и много посылок отправили домой. И вот, Иван Аристархович приходит веселый, построил нас, ничего об отлучке не сказал, и я дословно, как он говорил, не скажу, но смысл был таков: «Ребятки, можете отправить большую и малую нужду – война закончилась!» Что творилось тогда, ой-ой-ой. Мы молодые, еще держались, а солдаты постарше, ведь призывали даже 1891-й год рождения, один у нас такой служил, он родился после июня, так что его летом 1941 года тоже призвали. И он расплакался, упал на землю, ведь ему было уже почти 54 года. Кто-то бросал оружие, а сколько патронов в воздух выпустили в салюте – и не сосчитать. У меня лично ничего из боеприпасов не осталось. Потом такое творилось – погуляли по полной, никто ничего не запрещал, но не разрешали ни мародерничать, ни насиловать – это было строго-настрого запрещено. И случаев таких конкретно в нашем батальоне точно не было, и в дивизии тоже не было. Красная армия не могла терять свой авторитет.

Когда нас перевели в Цоссен, рядом какой-то шталагерь был, то наш полк остановился в Вюнсдорфе, в котором во время войны располагалось Верховное командование сухопутных войск вермахта. Что интересно: вокруг были натыканы какие-то шпили, похожие на шпили на мечетях. Они были предназначены для того, чтобы во время бомбежки бомбы не разрывались, а только по касательной дотрагивались до этих шпилей и взрывались в воздухе. Оказалось, что вход в немецкое подземелье был окружен такими шпилями. Кстати, здесь мы узнали, что в Вюнсдорфе Фридрих Паулюс разрабатывал план «Барбаросса». А теперь здесь встали наши войска.

- Как было организовано передвижение на марше?

- Пехота топала только пешком. В батальоне было по штату несколько повозок, но на марше они в основном подвозили женщин, ведь бедные женщины на фронте страдали больше, чем мы, и от непривычки, и от всяких женских дел. Им было очень трудно, да и поддевали их. Как едут женщины, так невыдержанные солдаты обязательно кричат: «Воздух! По щелям!» И некоторые неопытные женщины первое время от испуга спрыгивали с повозок и искали укрытие от воображаемых самолетов. Бывало, что зло над ними солдаты шутили.

- Как к женщинам на фронте относились?

- Хорошо, а как же еще относиться. Они были в основном санинструкторами, телефонистками и радистками. В боях напрямую они не участвовали, хотя у них тоже было штатное оружие, в основном автоматы. А вот с женщинами-снайперами я на передовой ни разу не сталкивался, хотя специальные снайперские подразделения у нас в армии имелись, но там служили солдаты-мужчины. Они рассредоточивались по частям, в том числе и в наш батальон попадали.

- От какого снаряжения вы избавлялись на марше?

- От противогазов, выбрасывали их из-за тяжести. Даже каски выбрасывали, потому что ее тяжело было таскать. На голове носить еще куда ни шло в обороне, а на марше прицепишь каску сбоку – и она мешает, ведь у тебя в подсумках гранаты, патронташ, а тут еще и каска. Бывало, что бросали, а следующие за нами специальные хозяйственные команды подбирали брошенные вещи и после на привалах отдавали нам. Вот котелки и ложки мы никогда не выбрасывали, ведь для солдата после оружия это самое нужное дело и первая вещь в обиходе.

- Сколько патронов обычно брали к автомату?

- У меня в основном был один диск на 71 патрон 7,62 мм, и еще в вещмешке набирал патронов. В рожок влезало меньше, всего 35 патронов, но в бою рожок был более удобным, ведь держать проще, да и диск – он тяжелее, ППШ с диском больше пяти килограмм весит, а с рожком – чуть больше четырех. Кроме того, что с рожком удобнее целиться, да и диск у меня несколько раз выпадал из автомата, потому что, несмотря на защелку, крепился он не очень крепко, а рожок – намертво крепился. Так что когда мне выдали рожок, я им до конца войны пользовался.

- Где находился взводный и ротный командиры в атаке/обороне?

- Они находились вместе с нами на передовой. Взводный так вообще с нами постоянно, НП ротного был немного в тылу. А вот комсорги и парторги в нашем батальоне никогда не прятались по тылам, всегда находились с нами. Впереди шли, поднимали людей в атаку. Никогда и никуда не прятались. В партию я вступил после войны, а на фронте был принят перед боем кандидатом в члены ВКП(б). И я был одним из тех, кто на клочке бумаги написал: «В бой хочу идти коммунистом».

- Что было самым страшным на войне?

- Самое страшное на войне – быть убитым. Дома ведь тебя ждут. У меня мать была верующая женщина, у нас в семье против Бога ничего не скажи. А когда я пошел в седьмой класс, нам разрешили не только стричь под машинку, но и чубы иметь, а они же еще не отросли, когда разрешили. Так мы мазали волосы сахарным сиропом, оно на голове все засыхало, и чуб торчал вверх. Мать увидела, и сказала, что это богопротивное зрелище. А мы же комсомольцы, так что я с мамой вступал в конфликт, ведь нам говорили одно, мол, религия это дурман, а все попы – жулики. Только это и твердили, мы же не разбирались. Я и сейчас не очень разбираюсь, но вот «Отче наш» до сих пор помню, потому что мать мне пообещала дать 80 копеек, если я выучу эту молитву. А коньки «Снегурочка» стоили как раз 80 копеек. Так я «Отче наш» учил серьезно– только один куплет выучу и ей расскажу правильно – она мне дает пятак. И в итоге выдала мне все 80 копеек. Но, бывало, начну с матерью спорить, доказывать, что мы атеисты, ты ее только тронь, ведь матери возражать нельзя, она же мать! А мы начинаем спорить, один раз до того с матерью договорился, что сказал: «Мама, а давай серьезно спорить!» Отец обычно молча сидел, но тут увидел, что дело далеко зашло, и тут он как стукнет кулаком по столу, после чего говорит: «Что там спорить с дураком!» Вот такие у меня были родители. И когда я в ноябре 1946 года получил полтора месяца отпуска и пришел домой, то аж я январе вернулся в часть в Астрахань. Так моей матери сильно завидовали, когда я появился, мол, как ей повезло, что сын с войны вернулся. А она в ответ всегда говорила одно: «В войну вы же самогонку гнали да пили, а я Богу молилась!» Таков был ее категоричный ответ. Моя мама была очень хорошая женщина. Научила мою жену всему хозяйственному делу, я же жил на хуторе, все знаю по сельскому хозяйству, что и когда садить, как выращивать, но в готовке и хозяйстве не так силен. Так что мою жену мама научила, как борщ варить, вареники делать и пирожки печь, вкусные каши готовить, как из молока простоквашу делать. Даже корову научила доить.

- Замполит у вас был?

- Да, заместителем командира нашего 1-го стрелкового батальона по политической части был майор Павел Иванович Барбасов, бывший минометчик, а парторгом – Николай Иванович Марчуков, он погиб в бою. Вообще же в нашем полку офицеры в тылу не отсиживались, к примеру, начальник штаба 1042-го стрелкового полка Александр Иванович Белодедов погиб где-то под Берлином. Был такой внушительный и красивый офицер, мы его все очень уважали. Заглянул он в блиндаж и немец, скрывавшийся там, ему прямо в лоб выстрелил. Убили наповал. Относились мы к своим офицерам очень хорошо, они заслуживали солдатское уважение.

- Особист был в части?

- Был, казах по национальности, Сулейман Алтанбекович Байкыпчаков, я с ним после войны часто встречался. Он служил у нас в СМЕРШе, вел он себя нормально, гнилыми вещами не занимался, но пресекал трусость на корню. Были у нас и такие. Когда Западную Украину освободили, то к нам в часть прислали в качестве пополнения несколько дъячков. Да какие из них вояки?! Верующие люди.

- Как мылись на войне?

- Вши были нашими самыми неизменными спутниками на войне! Мылись просто очень – в каждой роте был старшина, эдакий хозяин, без него нельзя было на фронте, он и доставку пищи организовывал, и белье, и шинели выдавал. Очень важные для солдата дела делал. И, бывало, когда нас выведут во второй эшелон, когда мы оборону заняли, пока затишье, то отходили в тыл для помывки. У нашего старшины была специальная бочка из-под бензина, у которой было вырублено дно. Он под ней камни раскаленные раскладывал, которые дровами подогревал. И мы над ней вешали белье ношенное-переношенное со вшами и гнидами. И пока мы мылись в бане, вся эта мерзость, живущая в одежде, погибала с концами. После помывки кто находил свое белье, а кто и чужое одевал. Зато помылся – и чувствуешь себя хорошо. А так, в наступлении, как только на привале, ведь обычно марши тяжелые, все усталые и потные, так что как только прилегли отдохнуть, первым делом вшей гоняем. Они ведь на спокойном теле сразу же шевелятся. А в целом обмундирование время от времени заменяли, когда оно уже совсем поизносилось.

- Как кормили на фронте?

- По-всякому было. Когда жирно, а когда и совсем голодные сидели. Все зависело от обстановки. В основном были разные супы, крупа и вода в них с мясной приправой, в основном свиной американской или английской тушенкой. Было венгерское сало, все красное с большим количеством перца. То ли оно по рецепту так называлось, то ли в Венгрии его делали, не знаю, но мы называли такое сало «венгерским». Выдавали зимой 900 грамм хлеба, а летом 700 грамм, сахар, и табачное довольствие. Больше ничего не выдавали.

- Для писем бумагу выдавали?

- Да, не знаю, как в других частях, но в нашем батальоне регулярно выдавали не только бумагу для писем-треугольников, но и открытки для посылки родным.

В Германии наша дивизия оставалась вплоть до 1946 года. Я как некурящий получал шоколад, потому что мы охраняли шоколадную фабрику, на которой производственный процесс был приостановлен, и от сырья аж до последней расфасованной плитки все осталось на производственных линиях. И здесь я впервые увидел огромные чаны с шоколадом, откуда мы выколупывали застывшие куски шоколада. Потом, когда мы приехали в Советский Союз, выяснилось, что после войны у нас шоколад стал большим дефицитом. Когда в Германии пошла демобилизация офицеров, то ушел в запас заведующий секретной частью нашего 1042-го Краснознаменного стрелкового полка, и меня, как старшего сержанта с приличным образованием, взяли на работу в секретную часть, и я прослужил на этой должности до 1952-го года. Моя сестра Прасковья, которая до войны начинала санитаркой, к тому времени стала заведующей здравотделом, и она мне подсказала, что в Симферополе был недобор в Крымский медицинский институт, но я уже находился на сверхсрочной службе и не смог пойти учиться.

Нашу дивизию в феврале 1946 года отправили в Астрахань, и почему-то из 5-й ударной армии перевели во 2-ю ударную армию. Раньше это была армия предателя Власова, но ее восстановили после разгрома под Любанем. В Астрахани уже стояла 370-я стрелковая дивизия, которая освобождала Бранденбург, за что и получила почетное наименование «Бранденбургская». И надо было одну из дивизий расформировать. Нашу, как более заслуженную, оставили, а части 370-й стрелковой дивизии передали нам. Мы же расположились в Астраханском Кремле, в котором еще со времен Ивана Грозного стояли русские войска. Началось увольнение офицерского состава, по данным личных дел смотрели, по боевым способностям, ведь многие не получили военного образования и в боях выросли из сержантского состава. Например, у нас старшим сержантом воевал Петр Иванович Закутский, сам откуда-то, по-моему, из станицы Новотитаровская Краснодарского края, он был комсоргом нашего полка, а потом ему присвоили офицерское звание, и он стал служить в штабе дивизии в политотделе. В итоге в дивизии оставили только лучших офицеров с военным образованием, остальных же всех уволили в запас.

Уже тут вместо шоколада я начал получать папиросы «Беломорканал», или чаще нам выдавали папиросы «Наша марка» Ростовской табачной фабрики, и как закурил в 1947-м году, так и продолжал долгое время , только недавно бросил курить. В Астрахани булка хлеба стоила 200-220 рублей, а банка черной паюсной икры – 150 рублей килограмм. Расскажу еще об одном отголоске войны. В 1951 году начали формировать от штаба Донского военного округа, который был в 1949-1953 годах выделен из состава Северо-Кавказского военного округа, отряд для борьбы с бандеровцами. Причем нам говорили, что в Западной Украине были не только бандеровцы, но еще и какие-то бульбовцы, хотя сейчас о них нигде ни слова нет. Они тоже считались нашими врагами. И когда сформировали это подразделение, то наши солдаты и офицеры туда поехали, и когда через несколько месяцев вернулись, то рассказывали, что даже на войне они с такими вещами не сталкивались. Когда освободили Западную Украину в ходе Великой Отечественной войны, то сразу же начали устанавливать советскую власть, и направляли туда партийных работников, инженеров, учителей, врачей. А эти бандеровцы ловили их и мало того, что расстреливали, еще зверски казнили. Как делали – нагибали два дерева, привязывали к одному дереву одну ногу, а к другому – другую, после чего отпускали деревья, и человека живьем разрывало. Козлы, в которых мы дрова пилим – клали человека поперек них и заживо пилили. Такие зверства творили эти бандеровцы.

| Интервью и лит.обработка: | Ю. Трифонов |