«Сухой треск рвущегося металла — вот это я помню»

Воевать я начал рядовым. Служил в 35-м автотранспортном полку. У нас в сержантской школе, нас сержантами готовили, десятиклассников.

Меня призвали в 1940-м году. 7 ноября мы гуляли, отмечали и праздник и проводы. А восьмого я уже уехал. Утром нас построили, первые ворота на улице Фигнер [ныне ул. Варварская в Н. Новгороде], - там, во дворе и был военкомат. Потопали на Черный Пруд, на трамвай – и на вокзал. Притопали пешком, в телятник погрузили и фюить! Уехали из Горького в 1:30 в товарных вагонах. 10-го ноября были в Москве, оттуда первое письмо домой написал. Из вагона прямо, на ходу.

|

Всеволод Константинович Алексеев. Фото 1940 г. |

Следующее письмо из Брянска, 11-го уже.

Когда приехали, попали в Новград-Волынский. Но нас, как воинский эшелон, везде везли быстро. На Украине ни Киева не видел, ни Днепра.

У меня была 5 рота, 1 взвод. Шесть месяцев в школе. После окончания школы готовился получить звание сержанта.

Новград-Волынский – это на старой границе. Там река Случь – так все берега были в ДОТах в бетонных. Недействующий уже укрепрайон был, там ничего не было. Все войска ушли на запад. Только колпаки бетонные – лазили мы по ним. Все солидно, конечно. Толщина бетона – полстола. Стены бетонные, амбразуры, и причем замаскировано все было под сарайчики. Досками. Ну сарай и сарай – не обращаешь на них внимания и все. А первую-то доску возьмешь, оторвешь, откроешь эту амбразуру, внутрь залезешь, - покрашено все. С умом строили.

Перед Новым годом, 23 декабря, письмо отсылал, получили 5 января. Не сравнишь с настоящим временем. Сейчас письма идут по месяцам, не то, что тогда. Писал, что в наш город переезжает танковая часть, и нас переселили в другой военный городок. Только наш учебный батальон остался на старом месте. Там через шоссе был парк, где наши машины стояли, а рядом, за стеной, танки стояли.

Машины у нам были – газики, ГАЗ-АА.

Домой писал, что столовая тогда тоже переехала и продукты увезла с собой, а новая еще не устроилась, и поэтому со столовой было не совсем хорошо. Не было свету. Помещение не отапливается третьи сутки. А на улице мороз — 20 с лишним градусов с сильным ветром. Мерз здорово. Особенно нам доставалось утром — как выйдешь на зарядку в одной гимнастерке, ветер со снегом чуть с ног не сшибает. Но ничего, привыкли. Без друзей было скучно. Приятеля по фамилии Ватман перевели в линейный батальон, рядовым, и Хейфеца тоже туда же. А я остался в учебном батальоне. У нас отдельный корпус был, пятиэтажка.

Но казарма она и есть казарма. Длинный коридор — хоть на велосипеде катайся. Над каждым переходом — труба, турник. Как старшина командует «Подъем!», - пока бежишь, обязательно подтянись. Три, четыре, пять раз — на каждом турнике.

Старшина у нас был хохол, потом его все-таки убили. Тогда был приказ Тимошенко — в своем барахле возвращаться обратно из армии. В стороне от городка был склад, пакгауз. Туда мы все свое барахло гражданское, в каком приехали, складывали, и каждый месяц ходили туда, трясли, чистили. Сунулся как-то туда: «А где сапоги? А где шапка? А где пальто?» Зимой же приехал. А ключи были у одного у старшины. Он пьяница был. И он пропил пол-пакгауза. А когда война началась, кто-то все-таки его в затылок шлепнул. Сам не видел, ребята говорили, что старшину убили. Видно, кто-то зуб на него имел здоровый.

Местных жителей я даже и не видел. Мы их видели, только когда в городскую баню ходили. Своей бани у нас не было. Белье берешь под мышку и пошли. Через весь город топаем в городскую баню. Вот в это время, если у кого деньги есть — можно конфет купить, если кто курит — папирос, или печенья там, сладостей, в основном. Но это по пути. А специально никто не покупал ничего.

По дороге шли, смеялись. Там ведь все по-украински написано, все вывески. «Будинок». А особенно смеялись - «Хлiб». Или «Друкарня».

Насчет воды было плохо. Приходилось утром умываться снегом. Погода была неустойчивая, я запомнил. С утра вскакиваешь, - воды не в умывальнике. Бежишь на улицу. Пока зима была, снегом умывались, а когда снег растаял, там были лужицы, в этих лужицах умывались.

19 января 1941 года я принял присягу и стал настоящим красноармейцем- курсантом. А 28 января избирал Верховный Совет СССР. Эти выборы проходили только в Житомирской области.

Чувство, что что-то начнется, появилось в апреле. В апреле у нас были тактические занятия или учеба. На поле. И стреляли тогда, причем стреляли из польских винтовок, трофейных. Свои берегли. Причем из них точнее били, чем из своих. Дело в том, что у нас в прицеле — палочка, а у поляков — у них треугольник. Им точнее прицеливаться, то есть самый кончик уже подводишь точно. А у нас — площадка, и вот хоть на пол-миллиметра сдвинул и уже промазал. Мишени были на 200 метров. Я из трех патронов попал двумя. Один промазал.

Так вот, в апреле, когда у нас были тактические занятия, маневры. Маневры у нас и до этого были, но простые — без стрельб, без всего. Обучали тактике и так далее. А вот эти маневры были с боевыми патронами. Нам район выделили — куда нельзя стрелять, куда можно, там были специальные заграждения сделаны. Потом кавалерийский полк приехал, артиллерийский полк приехал на конной тяге с 76-мм пушками. Вот после этих стрельб отдачу на плече наконец почувствовали. У наших винтовок отдача меньше. А польские — они полегче, а заряд тот же. В плечо било здорово. И вот тут поняли, что дымом запахло, раз кавалеристов прислали, артиллеристов прислали, танкисты приехали. И наш полк был там. Это уже не городок, а город целый военный получился. Все, что свободное было, все занято военными.

Вот все, что я там был — полгода — ни разу немецких самолетов не видел. И своих-то не видели почему-то.

В апреле или в мае нас всех, десятиклассников, собрали на поезд и повезли в Житомир. Перед этим по одному вызывали в штаб и давали заполнить анкету — в авиационное училище или в танковое. Хочешь — не хочешь, а приказ есть приказ. И если попадешь в это училище, то это уже на всю жизнь останешься в армии. Там ведь офицеров готовят. Вот, нас, десятиклассников, и отправили. А у нас никто не хотел!

Привезли. Медкомиссия. По всем врачам опять. А я, пока ехали в Житомир, тепло было, - башку в окно. Смотришь кругом, интересно же. И мне в ухо надуло. И по ушам я не прошел. А это, потом оказалось, отбирали в 18-ю аддд. В качестве кого — воздушных стрелков или нет — не знаю. На эти четырехмоторные гробы, на Северный полюс которые летали.

Нас 60 человек поехало, человек 8 отсортировали, тех, кто не прошел. Я — по ушам, другой — по зрению, третий — еще по чему-нибудь. Отобрали только здоровых. Причем они в первый день почти все погибли, потому что авиация нас накрыла. И разведка у них [немцев] работала будь здоров! Они все знали точно. Причем был приказ у этого Тимошенко несчастного — произвести профилактику моторов всем транспортным системам — автомобилям, танкам, самолетам. 20-го получают приказ. 21-го разбирают моторы, а 22-го начинается война. Ни один самолет подняться не мог — моторы-то разобраны были. Их накрыли, раздолбали, а ребята-то утром вышли как обычно и все под бомбы попали. Не знаю — сколько там осталось в живых, но много погибло. Повезло мне — уши спасли меня, а то бы в первый же день накрылся.

Я там играл в футбол, в волейбол. А до этого я участвовал в ансамбле песни и пляски, у меня все-таки был голос, слух. А учил нас Кузнецов, как сейчас помню. Он окончил Одесскую консерваторию, и его в армию забрали. И вот пришло распоряжение к командиру полка — организовать ансамбль. И он организовал, отобрал, всех там перебрал — у кого голос там. Тех, кому медведь на ухо наступил, в сторону, конечно. Там человек 30 было. Причем мы в своем военном округе заняли первое место и должны были ехать в Киев на всесоюзный конкурс. И должны были ехать в 20-х числах июня, а нас в ночь с 15-е на 16-е поднимают по тревоге — на машины — и покатили мы в Игнатполь, километров 60.

Те ребята, которых отобрали в авиацию, остались там, а вместо них влили новых, призывников уже весеннего призыва. Я их уже не знал никого. Тех-то ребят я многих знал — из Иваново, из Ярославля, из Горького. Из Горького я Овчинникова (Вероятно, Овчинников Анатолий Федорович, 1921 г.р., уроженец Бутурлинского района Горьковской области. Убит 30 ноября 1941 г. под Ленинградом, в районе Гайтолово в составе 859 сп 294 сд (ЦАМО РФ. Ф.58. Оп.818883. Д.371. Л.3)) с Автозавода помню. Сашка Киняпин (Киняпин Александр Дмитриевич, 1921 г.р., уроженец Ярославля. Красноармеец. Пропал без вести в июле 1942 г. в составе 574 сп 121 сд (ЦАМО РФ. Ф.58. Оп.18004. Д.1716. Л.60)), наши с ним койки в казарме рядом стояли. Овчинников у нас всегда первое место занимал утром по подъему. Две минуты давалось, а сапог-то не было, были двухметровые сапоги — обмотки. А дневальный, который ночью дежурил, паразит, помоет полы, и они раскатятся. Пока его смотаешь, пока на ногу намотаешь — время-то идет. А кто опоздает — наряд вне очереди. Вот Овчинников, он за полторы минуты, даже меньше, успевал одеваться. Но, правда, он хитрый был — он портянки уже всовывал в ботинки. То есть он вскакивал, всовывал ноги в ботинки — раз! — и уже зашнуровывал и выскакивал.

Когда новичков пригнали, народу в казарме стало очень много — спали по 5-6 человек на трех койках. Видимо, рассчитывали, что старые в училища отправятся и новые их койки займут. Кормили прилично.

Всю нашу роту из учебного батальона потом перевели в линейный батальон, то есть мы младшими командирами уже не будем. Видимо уже назревало дело, и было не до учебы.

А может и иначе. Ведь перед войной весь начальный состав ликвидировали, начиная с маршалов. Поэтому и подумали: а зачем их учить? Пехота-матушка!

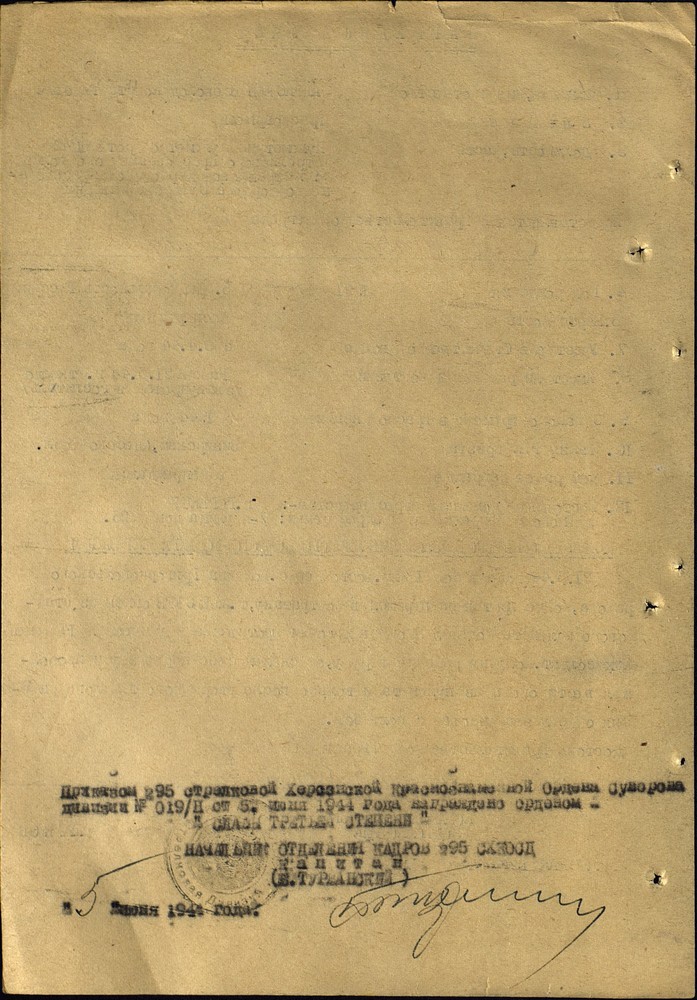

|

Донесение сборно-пересыльного пункта 5 Уд А, через который прошел В.К.

Алексеев. В нем указана воинская часть, |

Чему в школе сержантов учили? В первую очередь автомобиль. У нас за каждым закреплена своя машина была — и чтобы чистота и порядок! Найдет что старшина — засадит тебя драить — и днем и ночью, чтоб она блестела. А иногда мы гоняли на Житомир и обратно. Там бетонка была, примерно 60 километров. Ровная! Там возле границы прекрасные дороги были. А после растаявшего снега — лужи. Но гнали-то вовсю, поэтому приезжали назад — машины в грязи все. Два дня драишь ее, чистишь, чуть не спичкой выковыриваешь из всех щелей. Как старшина пройдет — махнет платком. Грязь?! И все по новой.

И в линейном батальоне мы много работали в парках, гаражах, у своих машин. Каждый день в парках чистили, красили, ремонтировали мелкие неисправности. Кроме машин больше ничего не изучали, если не считать того, что уже изучали в учебном батальоне — винтовку, пулемет, гранаты, противогаз, топографию, тактику и другое. А литературы не было никакой. Я попросил брата Сергея (Алексеев Сергей Константинович, 1916 г.р. Техник-интендант 2-го ранга. Пропал без вести в мае 1942 г. под Харьковом в составе 7 тбр (Книга памяти. Нижегородская область. Т.15. С.31)), и он мне прислал книгу про автомобили, по электрооборудованию особенно. Пригодилась.

1 мая был парад. Генералы прибыли. Первый раз я генералов увидел. На параде была в основном пехота и кавалеристов немного. А остальное все стояло в парках, на своих местах. Ничего особенного на параде не было, не считая авиации. Пролетели бомбардировщики, 50 штук. Эти самолеты я здесь видел в первый раз, поскольку так самолеты почти не летали. Они сделали круг и улетели обратно.

Но войск было много. Никак я не ожидал, что в таком маленьком городе их столько может быть. Это вообще не город, а большая деревня.

Перед 1 мая нам выдали новое обмундирование — гимнастерку, штаны, фуражку, пилотку, портянки. Ботинки и обмотки остались старые. И 1 мая нас много гоняли по строевой. Потопали много. В линейном батальоне строевой почти не занимались. И нашему полку генерал-майор объявил благодарность за хорошую строевую подготовку.

16 июня нас угнали в Игнатполь. Чувствовалось уже, что дело-то такое. Нагрузили нам полные грузовики снарядов, выдали комплект боевых патронов к винтовкам, по две гранаты РГД, котелки, фляги стеклянные — без пробок, без чехлов. А фляги эти скользкие, паразитки, ни в карман, никуда ее не денешь. Вот немецкая фляга в чехле, она удобная, приятно в руки взять. Бардак в этом деле был. Не подготовлены совершенно! Пока складывали вещмешки, много фляг этих перебили, конечно, прежде чем они до дела дошли.

Приехали мы в Игнатполь, нас там покормили, погрузили, и поехали мы на запад. В Игнатполе нас, четыре машины, закрепили за 41-м противотанковым дивизионом. Прицепили пушки, сорокапятки. Всего 16 пушек, в нем, кажется, было. Четыре пушки за нашими машинами, а остальные — на конной тяге.

Доехали мы до Сарн. И в это время началась война. А мы, пока были в пути, ничего не знали. Ехали все лесами, лесами. Ночами ехали. Днем в лесу останавливались. В Сарнах мы оборону заняли, расставили пушки вдоль реки [Случь]. После этого я впервые увидел как немецкие самолеты стали пролетать. Один летел, даже не военный, а какой-то гражданский. По нему из винтовок стреляли.

То, что началась война, нам никто не объявлял, мы сами почувствовали. Раз немецкие самолеты начали летать, значит, уже что-то такое.

После Сарн нас еще раз сняли — и снова на запад. Мы продвинулись почти до Луцка. Но там мы были недолго. Там страшные танковые бои были — сотни, тысячи танков, — потому противотанковый дивизион и послали туда.

Мы там были день-два, не больше. Там попали под обстрел, и лошадей у нас почти всех перебило. Что она, лошадь, — попал осколок и все — она уже не тянет. А пушки остались. Ёлки-палки, что делать?! Стали по две пушки тягать грузовиками. Машины тянут, пушка-то легкая.

Когда война началась, мы, молодежь, даже и не думали, что это война. Так, прорыв какой-нибудь. Официального-то сообщения никакого не было для нас, никто ничего не объявлял. Сами поняли — уж когда авиация бомбит, артиллерия бьет — уже ясно все, что война, а не пограничный инцидент.

Стали отступать потихоньку. С Сарн. В сам Новград-Волынский я не попал, где-то рядом отступали, между Житомиром и Овручем, видимо. Овруч я проезжал,я помню. Отступали с боями. Дело в том, что наша дивизия [195 сд] была оснащена хорошо — и танки были и артиллерия.

Выступления Сталина 3 июля мы не слышали. Может, где-то в центральных районах было это сообщение. Здесь информации никакой не было вообще — ни газет, ни радио. Мы ведь с пехотой-матушкой были, с окопниками. Болтали там чего-то, я не слушал. В жизни все по-другому было. Самый ответственный боец — это окопник, который видит немца в глаза, один на один, друг против друга.

А я первый месяц немцев даже почти и не видел. Ну как видел: мелькнет там, мы стреляем, перебегаем. Вначале они сильные были, не сравнишь с сорок четвертым, сорок пятым годом.

Жалко было помпотеха нашего полка. Немцы один раз здорово нас прижали, так что драпать пришлось всю ночь. Он испугался и удрал в тыл. Там заградотряд его цап! А он уже попал в авиадесантные войска. Но его привезли обратно в полк. Был полевой суд и расстрел. Выстроили всех: кто желает расстрелять предателя родины труса и т. д.? Никто не решился, конечно. Тогда сам [сотрудник НКВД]: давай, зажмурь глаза. Все семь пуль из нагана всадил. Пришел врач, потрогал пульс: убит. Нале-во! Шагом марш! И вот это чувство долго у всех было. Он ведь с нами полгода служил. Мы все его знали, он ругал нас и мы ругались с ним. Очень неприятный осадок. Одно дело — когда чужих. А тут свой, знакомый. Неприятно, когда своих убивают.

Помню один эпизод, когда пушку оставили на поле — коней побило. Верхом летит генерал, маленький такой. Визгливым голосом кричит: «Тяните, тяните, тяните! Лодыри!». А там пашня. Он собрал (с пистолетом, на коне) солдат: надо вытянуть пушку. А то скоро немцы подойдут. Или танки прорвутся — чёрт его знает. И вот этот голос мне запомнился. Он на все поле кричал. И пушку вытянули. До сих пор в ушах у меня звенит этот голос интересный.

Такие вот бои были. Тогда меня ранило в первый раз, в двадцатых числах июля. Я за рулем был. Мина с левой стороны. Разбила стекло мне, осколок по руке по касательной прошел. Индивидуальным пакетом перевязал. И до этого не было какого-то чувства страха. Оно появилось, только когда меня ранило, — что это уже серьезно. Кровь, — уже готово, все. Сперва весело было. Мальчишки есть мальчишки. Это одно. А второе — нас воспитали патриотами.

Все время бои шли. Местность лесистая была, отступали мы с боями. До каких пор мы отступали — этого я сейчас даже и не скажу. Я знаю, что прошли мы всю западную Украину, к нашей границе вышли, оставили Овруч. Подали потом нас немного на север.

Пытались ли зацепиться на старой границе, на старых укрепрайонах — я не знаю. Наша задача-то другая — возить груз, продукты, снаряды. Первую машину мне разбило еще в конце месяца июня, числа 27-го, 28-го. Я вез снаряды к пушкам. Километрах в 15-20 в лесу у нас был обменный пункт, где я загрузился. Из леса выехал, а там поле. Пушки и пехота закопаны в окопах, а я как на ладони. Немцы меня увидели, конечно, и пошли бросать мины. Недолет, перелет. Со мной младший лейтенант какой-то был. Он был опытный: «Прыгай и беги от машины!» Он выскочил в одну сторону, я — в другую сторону. И рядом! В саму машину не попали, но рядом с ней штук 8-10 мин. И хорошо, что бронебойные были снаряды, что мы везли, - они не сдетонировали. Этот спасло нас. Если бы вся машина сдетонировала, тот нас бы размотало. И все. Из машины решето получилось. Посекло все покрышки, и кузов, и ящики. Только те [ящики], что внутри были, остались целы, а те, что с краю лежали, они все посечены были. Когда закончился обстрел, полежали тут и потом уже по-пластунски, на пузе, поползли доложить командиру взвода. Докладываем, а он: «Видел, видел!». В бинокль наблюдал, как нас расстреливали.

После этого я так и продолжал с пушками воевать вместе, с сорокапятками. Они ведь 16 выстрелов в минуту могут сделать. Ну, может 16 и не делали, но 10 выстрелов — запросто. Полуавтомат. Только нажимай кнопку. Быстро расходовались снаряды. Танков [немецких] было мало, в основном мы стреляли по пехоте. Танковые бои — они в основном у Луцка были. Потрепали и наших и немцев потрепали. Когда мы отступали, танки немецкие появились позднее, где-то через месяц, видно, это сказалось. Но у нас тоже танки старенькие были, броня-то вот, два пальца. Как потяжелее снаряд — бац! - в куски танк разлетается.

Вот. Прошли мы и завернули севернее. Был я в Сарнах, был я в Ракитном. Вызвали меня в автобат, выдали новую машину. Правда ее тоже разбили, по-моему, в этом же июле. Там же мы танки разбили. Молодой сосняк, как сейчас помню, замаскировались тут. Два танка немецких вышло в прямой видимости. Мы: залп, залп! - прямой наводкой. Два-три залпа — и все, куски от танков полетели.

Опять накрылась моя машина. Опять мне винтовку и опять к пушкам. А я на машине ездил — отвык. И вот тогда у нас уже массовое отступление началось. Это конец июля — начало августа. До этого речных преград почти не было. Ну маленькие речушки и так далее. А тут на пути уже Днепр, Десна, Припять. Крупные реки. И вот тогда я страх почувствовал. При переправе — не помню — или через Днепр, или через Десну, или через Припять. Со всех сторон — отступающие колонны: машины, танки, раненые, лошади, повозки, кухни. И все к мосту. А настила нет, мост железнодорожный. Только пути и шпалы. Там рёв, стрельба, «Твою мать!», «Моя очередь!» и так далее. Как всегда.

Дождался своей очереди, поехал. Тык-тык-тык! Прыгаю, как козел. И налетели пикирующие бомбардировщики. И вот тут страх появился. Он пикирует, по четыре бомбы бросает. Рядом совсем — с правой стороны, с левой стороны. Фонтан воды — метров 30-40. А в сам мост не попадает. Едешь — тык-тык — и ждешь: вот сейчас попадет, вот сейчас! Никакой гарантии нет. Ни удрать, ничего. Я привязан к мосту и к машине. А они лупят. Не знаю — сколько их там штук было. Но я видел эти фонтаны взрывов рядом с мостом. Душа замерла. Ждешь: сейчас смерть, сейчас смерть. Если в мост попадут — все кувырком полетит. Не попали они. Как не попали? Бомбили-бомбили... Не так просто попасть в узкий мост с большой высоты. Кажется — мост здоровый. А издалека когда смотришь — узенькая полоска. Но проскочил я мост. И машина целая была.

И ни зениток не было возле моста, ни нашей авиации. В начале войны наши самолеты еще были. Эти «ишаки» летали вовсю. Но их сбивали «Мессершмитты», тут же. У наших скорость была — 450 максимум, а у тех — 700-800 километров. Куда им деваться? Единственное, под Киевом был случай, когда летчик один сбил два или три бомбардировщика двухмоторных «Юнкерса» и сам ушел от «Мессеров». Он спикировал к земле и на бреющем полете, едва не задевая трубы, ушел. А за ним гонялись «Мессеры». В результате что получилось: летчик немецкий спикировал за ним (я сам не видел, ребята, которые видели, рассказывали); наш вышел из пике и пошел по горизонтали, а у того скорость уже такая была, что у него не хватило пространства выйти и он плашмя шлепнулся. Вот единственный случай. Что это за летчик был — я не знаю. Но ребята говорили, что это герой какой-нибудь. Или ему присвоят героя. Потому что одному там драться... Не знаю — сколько там было «Юнкерсов», а он один. Ребята, которые видели это, машины остановили, смотрели. Там такое торжество было! Летчик сбил три самолета и ушел целым. Это редкий случай.

И еще [случай]. Деревушка была, а перед ней — речушка. Низкая местность, болотистая. Насыпь. Мостик. К этому мостику — со всех сторон — отступающие. Опять перед мостом ругань, стрельба, все, что угодно. И вот помню я, что когда выехал на насыпь, ко мне в кузов прыгнули два солдата. И вышли немецкие танки, прямой наводкой стали бить по мосту. И что получилось: эти два бойца сидели, между ними снаряд прошел. И их как ветром сдуло. Завихрение и вжик! И не погибли. Они с машины свалились, а тут насыпь. Они — раз! - и в болото. Вылезают оттуда. А после мостика — крутой подъем к деревушке. А машины груженые. На первой скорости я еле-еле ползу наверх. Они догоняют, ругаются: «Не знаем, как живы остались, нас чуть не убило!» «Откуда вы?» «Сидели, между нами снаряд прошел и не взорвался!». Шлепнулся в болотину низкую и не взорвался. Не знаю — почему. Вот этот случай мне здорово запомнился. Попади снаряд на полметра ниже, в кузов — и меня бы не было, и машины не было, ничего бы не было. Все бы разнесло.

После этого у меня и эту машину разбило, бомба попала. Получил я третью машину. А машины все были — газики.

Другой момент. Не помню где, стояла батарея артиллерийская. Или зенитки крупные или вообще тяжелая артиллерия. В поле. Там пшеница была или рожь. А рядом посадка — акация. И вдоль акации нарыты были окопы. Видно, их тоже бомбили — видны были воронки. По-моему, мы ночевали тут даже с лейтенантом. Утром встали, и снова пора вперед. А дальше идет пашня опять. Посадка разделяет поле: с одной стороны — кругом солома разбросанная. Они, видно, ночью уехали, эти пушки. А немцы-то засекли их до этого. И утром летят шесть штук «Юнкерсов» двухмоторных. И получилось так: мы только собрались, поехали по пашне. А там дальше дорога, по ней войска отступают — и телеги, и машины, и танки, пушки тащат... И вот отъехали мы метров 100-150 от этой посадки, видим: что-то народ разбегается. «Стоп! Стой!» Шесть штук летят. «Лейтенант, что делать будем?» «Давай назад, побежали обратно в посадку!» Бросили машину в поле, побежали обратно к посадке в окоп. Подбегаю к окопу, а там уже двое сидят. А эти уже подошли, бросили бомбы. Засвистели бомбы. А бомбить они стали как раз позиции, где артиллерия была. Солома там разбросана. У них данные, точно начали лупить по этим местам. И я только башку всунул в окоп, и шинель нараспашку. А взрывы, песок летит, глушит. Отбомбились. Ушли. Я стою, а шинель с меня упала. В чем дело? Я как сидел, а в воротнике, «под мясом», три осколка. Вдоль спины прошли, попали в воротник, распороли шинель до пояса почти, немного не доходя. Что спасло? Бруствер. Я башку-то спрятал, а воротник у меня торчал. Бомба взорвалась метрах в 15-20 от меня. И три осколка попали в шинель. Если б я приподнял голову, мне бы конечно черепушку снесло. А шинель с меня рассекло на ленточки. Лейтенант подбегает: что такое? Я говорю: гляди! «Ну ты, - говорит, - счастливчик».

Еще один момент, где мне разбило предпоследнюю машину. Опять какая-то речушка, мостик. Как всегда, одна дорога. По ней столпотворение идет, отступают войска. Лейтенант говорит: «Что делать? Мы ведь не пробьемся ни черта. Давай в деревне подождем. К вечеру освободится, тогда и поедем». Я свертываю машину в сторону, заезжаю в огород. Там стоит груша. Здоровая, раскидистая. Вот, думаю, укрытие. Подгоняю машину под грушу. Тут же перекур, разговоры. Что делать? Делать нечего, сидим. Но лейтенант был опытный, умный, он уже успел сбегать через дорогу, нашел блиндаж с тремя накатами. «Пойдем, говорит, туда». А я залез под машину, красота такая. «Зачем, - говорю, - я здесь полежу». Только поговорили, летят опять: ур-ур-ур! Народ опять бросился в деревню, кто куда. Ёлки-палки! Несколько секунд, и самолеты уже над головой. Засвистели бомбы. Лежу под машиной и как-то мне не по себе. Выскочил. Метрах в тридцати, в чертополохе каком-то — окоп. Подбегаю, а там боец уже сидит. «Пусти!» - говорю и прыгаю. Минут пять бомбили нас. В мост не попали. Улетели. Но дым, песок, гарь, шум! Вылезаю из окопа: ни груши, ни машины! Подхожу: бомба (это же надо так угодить было!) прошла сквозь грушу в кабину и взорвалась. Двигатель и вся передняя часть в одну сторону улетели, кузов — в другую. А у меня там были пшено, хлеб, табак, сахар. Продукты. И все их рассыпало. И первая бомба попала в меня, мою машину разбила, а вторая — в блиндаж, где лейтенант сидел. Два наката раскатало, а третий выдержал. Он вылезает, конечно вот с такими глазами, ничего не слышит. Я увидел его, подбегаю, говорю ему, а он оглушен. «Пойдем». Показываю [остатки машины]. “О, твою мать! Пойдем пешком». После этого мы отправились в Чернобыль за новой машиной. Машин автозавод давал много, - это ведь только у меня четыре машины разбило.

Из Чернобыля я послал домой письмо. В Чернобыле у нас автобат стоял. Запчасти там получали, ремонт делали и так далее. Новую машину я там получил. Там река Припять — там чистая вода. По деревянному мосту едешь, глубина пять-шесть метров — и дно видно! Вот почему я Чернобыль запомнил. Там я пошел на почту, написал письмо. Пять марок наклеил на конверт, чтобы дошло наверняка. Но когда вернулся домой, маму спрашиваю: получала такое письмо? «Не получала». Потому что немецкие танки уже перерезали дороги все, и никакая почта оттуда уже не могла попасть. В Чернобыле солдат знакомых встретил. Разговорились: тот погиб, тот погиб, тот. Много погибло уже. Раненых много.

А пушка-то осталась! Перевернуло ее, конечно, грязью, песком, камнями посекло. Поэтому когда мы с лейтенантом новую машину получили, вернулись обратно, зацепили пушку и потащили. И отступать стали через Чернигов.

Я последний уходил из Чернигова. Мы, когда получили приказ отступать, дошли до Чернигова, он весь горел. Тридцать три самолета, как говорили, я сам не считал, бомбили зажигалками. А он деревянный старый город. Весь город горел. Две или три пушки наших осталось на краях, поскольку немцы уже вплотную подошли, прикрыть отход войск. И был мост деревянный через Десну. Сам Чернигов стоит на более высокой местности, река под ним протекала. И надо ехать через город, отступать, потому что уже тишина, выстрелов не слышно. Мы с лейтенантом Морозовым (имени не помню) еще оставались. У нас машина с пушкой, расчет — человек 5-6. Правее, метров триста, еще одна пушка стояла. Не знаю как они просигналили друг другу: дескать, уходим. Та машина с пушкой уходила какими-то другими путями. А у нас получилось так: поехали через город, через огонь; снимали шинели, мочили, накрывали мотор и бак, он у газика перед кабиной был. А жарко было так, что краска лупиться начала. Видимость плохая, дым, ничего не видно, летят головешки кругом. Ребята накрыли шинелями [мотор], и так спаслись.

Проехали Чернигов и, как сейчас помню, там дамба насыпная до моста. И после моста дамба. Поехали. А уже вечер, темно. И на ночь нельзя оставаться — влипнем. Город горит, освещает. Но спустились с горы — темнота. А наших ...даков не предупредили, что там еще две пушки осталось. Едем, темно. И вдруг: тр-р-р-р! - с той стороны пулеметы по нам уже бьют. Сейчас перебьют нас к чёрту. Мне кричат: «Давай мигай!» И я давай светом мигать. Те поняли, что раз мигает, значит свои, перестали стрелять. А эти взрывники уже приготовили мост к взрыву. Я проехал, вторая пушка проехала, недалеко отъехали и Аааах! - взорвали мост. Наш лейтенант давай ругаться: зачем стреляли по своим?! А они отвечают: нас никто не предупреждал, мы думали — немцы идут.

От Чернигова отступили мы к станции Яма. Немцы уже опередили нас и с севера и с юга. Киев был уже под колпаком. А там полумиллионная армия. Это ужас какой-то! Наши войска начали отступать от Чернигова в основном на северо-восток. Мы дошли до станции Яма, и нас завернули на Киев. Сказали, что Будённый собирает армию, вроде бы, для освобождения Киева, потому что из Киева начальство уже удрало. Раз начальство высокое удрало, мелкое — за ним, и значит армия осталась без руководства. Дошли мы до Борисполя. Немцы хитро делали: так сжимали, чтобы собрать всех около города.

Последнее наше пристанище — это был Борисполь. И в Борисполе меня тогда ранило. Попал я под бомбы. Налетели опять пикирующие бомбардировщики. Руководства уже никакого не было. Бродили уже все как хотели, машину бросили, пушку бросили. Армия рассыпалась! Не было жесткого руководства, чтобы солдат собрать. Растерялись. Все отступать, отступать, отступать. Тем более что Москва под угрозой, Ленинград под угрозой скоро. Настроение было неважное, я скажу. Было ощущение, что Союз накрылся. Немцы кругом. Пропаганда у них работала — листовки и так далее, что Москва вот-вот накроется, Ленинград тоже. Мол, мы стоим в 15-20 км от Москвы. А мы ничего не знали. Листовки по-русски напечатаны. Помню одну листовку, пропуск. С одной стороны — стишок, а на другой стороне — пропуск, в плен сдаваться. А стишок я запомнил на всю жизнь:

Справа молот, слева серп.

Государственный наш герб.

Хочешь — жни, а хочешь — куй,

Все равно получишь...

И три точки.

Но самолеты продолжали долбить. И вот как сейчас помню: хата. Нас в ней трое было. Вот тут меня и накрыла бомба. Нас начали бомбить. Но у нас опыт уже появился. По звукам слышим — куда летит самолет, куда нацелился. Сидим, чувствуем — идет прямо на нас. Выскочил, а он пикирует уже и четыре бомбы бросил. Четыре точки. Все — смерть! За какие-то доли секунды — в это время вся жизнь пролетела. Я успел сообразить и бросился на землю, поэтому меня пополам и не рассекло. Это меня и спасло, что я бросился. Лучше бы я и не выскакивал. Четыре бомбы взорвались чуть подальше. Меня только одним осколком и задело. Сейчас уж зажило, не видно ничего. А так тут развернуло все, кожу содрало. А ребята в хате сидели. Там взрывной волной крышу снесло, штукатурка посыпалась. Они на пол попадали, пылью подышали и все. А меня засыпало здорово и оглушило на левое ухо.

Вот теперь я понял — как рвется металл. До сих пор я помню звук, когда внутри сработала взрывчатка и начинает рвать оболочку бомбы. Сухой треск рвущегося металла — вот это я помню. Потом удар — и все, я отключился. Уже не помню ничего.

Я очнулся — уже перебинтована рука, лицо. На второй день очнулся. Тогда я понял уже, что все, дело — хана. Уже в плену. Я точно не помню — где. То ли это немецкий санбат был, то ли еще что. Я думаю, что мне повезло, потому что я попался к хорошим немцам. Даже не к самим немцам, это были немцы то ли польские, то ли чехословацкие. Они пшикали: пш-пш! и по-немецки тоже болтали. Они не были зверями, как обычные немцы. Очевидно, это меня и спасло. Они меня и перевязали. Ребята-то, когда выскочили, увидели, что у меня все развернуто, везде кровь. Они меня и потащили. Увидели, что разворочено все, одежду разорвали. И документы там остались. Немцы увидели и забрали меня. Их отделили. Меня забрали и перебинтовали.

Очнулся уже в избе какой-то. Никак не пойму — что, чего? Все, хана! Началось хождение по мукам. Вот тут уже дело сложнее. Пришлось пройти концлагеря, и вообще мне время это просто вспоминать неохота. Про него кому надо — сказано, показано, написано. Про все эти издевательства. Концлагерь есть концлагерь. Голодные, холодные.

На мне все, как на собаке, заживает. Молодой еще был, здоровый. И пока заживало, думал о побеге сразу. В Борисполе, где лазарет был, нас перевезли на аэродром. Какой он был — постоянный или временный — я не знаю. Я понял, что это аэродром, потому что там самолеты садились. Надо думать. В самой Германии — там в то время была здоровая охрана и так далее, а здесь — так, ряд проволоки, а то и без проволоки. Стоит часовой с автоматом. Ночью запросто можно было уйти. Я бегал три раза, на четвертый раз я удрал, под Одессой.

Нас перемещали по Украине, в основном зимой. Дороги мы чистили. И плюс я помню, что когда еще в лазарете был, мы копали могилы немцам. Тем, кто умер после операции, или убитых привозили. Где скажут — там и копаем. В деревнях, прямо возле дома там. Или — здание школы. Там медсанбат у них. Рядом площадка. Ну, давай здесь. И копали и кресты ихние колотили и ставили.

Бегал я. Ловили полицаи, паразиты. Хохлы. Я их ненавидел. Хуже немцев. Они же выслуживались. Поймают, изобьют. Не знаю — как я жив вообще остался. Били ведь насмерть буквально! Но за счет того, что я все-таки молодой был, здоровый, мне выжить удалось. А так — не знаю, что было бы.

По немецки мы не разговаривали, а один парень кумекал, чуть-чуть по-немецки болтал. Вот он вроде переводчика, рассказывал нам, о чем немцы между собой разговаривают. То-то и то-то случилось на фронте. В основном там были те, кто попал в окружение под Киевом. Все были вместе — и рядовые, были и офицеры. Офицеры старались свои лычки на солдатские переделать. Маскировались, естественно. Потому что если там охрана сс-овская, ждать милости уже нечего. Малейшее неповиновение — и все, стреляли безо всякого.

Смотришь иногда: с одной стороны вроде и правда, а с другой стороны — я попал совсем в другое. Немцы совсем другие были. Если это не берлинские немцы (сами немцы не любили берлинских немцев). У них разговор специфический, и они себя держали. Чехословацких или польских немцев — они их низшей расой считали. Они-то к нам относились уже помягче. Вот берлинские были самые звери. Не знаю точно, кто из них был берлинский, но те, что из центральной Германии были, они жестокие были. Разные немцы были. Польские немцы, чехословацкие, австрийские — они же не чистые немцы. И они же тоже оккупированы были. У них своя родина, свой язык были, а оккупировали — и им пришлось перестраиваться. Поэтому они немножко милостивее, что ли, были в отношении пленных. Многие пленные и выжили из-за этого.

Вот в том медсанбате (это я уже потом понял) там пожилые в основном были, молодежи почти не было — 2 или 3 немца молодых. А так все — под 50 и за 50. Помню старика с одутловатой рожей, губа немножко отвисла. У него польский, украинский, русский и немецкий — четыре языка в одном. Он мешает эти слова, но все равно, догадываешься. Забавно. Вспоминаю этого солдата.

Я удрал последний раз у Одессы-мамы. Это уже 43-й год был. Где-то осенью, в октябре. Дело к зиме идет, а одежонка-то какая у нас? Замерзнем. Начнутся морозы и все, хана. Нас перегоняли. Мы были в Березовке, в Днепропетровске. В Кривой Рог не попали. Нас погнали из Запорожья на Днепропетровск. Помню названия: Ингулец, Апостоловка, Николаевка. Проходили здесь и до Южного Буга, в Николаев не попали. Слух прошел, что немцы гонят пленных в Одессу, грузят на баржи и в море топят. Вот тогда идея сразу: надо бежать. Иначе хана вообще. И из Березовки ночью Всеволод Константиныч драп-марш устроил. Группой мы бежали, человек 4-5. Днем отсиживались где попало. Здесь румыны в основном были. Мы с ними воевали почти год. Они забавные: пощечину даст старший младшему, тот другую щеку подставляет обязательно.

Почему мы пошли именно на юг — я не вспомню сейчас. Шли вдоль какой-то речушки ночами по берегам, они скрывали нас. Не засекли нас. Там растительность густая, кустарники всякие.

Как мы к партизанам попали. Возле Визирки был длинный лиман. А возле лимана — деревушка. И вот когда в эту деревушку пришли ночью, к хозяйке к одной попросились. Все уже спали, мы потихоньку всё делали, скрытно. Она: «Ах! Ой, ой, ребята, ребята! Как вы? Кругом немцы!» Как обычно. Но потом говорит «Я вас направлю». У ней уже примак жил, он нас собрал. Пожрать немножко дали. И повел нас вдоль берега к Черному морю, в катакомбы.

Я потом почти год в партизанском отряде был. С румынами воевали. Ну, как воевали. Они знали — где партизаны — и старались в эти края не соваться вообще. Были вылазки.

На одном из лиманов был такой высокий берег, с дом, наверное. Там были катакомбы. И в катакомбах был партизанский отряд. Основной отряд был в Одессе, а здесь, недалеко, около Визирки, подразделение. Меня потом и призывал Визирский райвоенкомат. От входа в катакомбы до поверхности земли — метров 15-20. Вот толщина верхнего слоя. И снизу еще метров 30-40, до ручейка, который там тёк. Из него воду брали.

Нас потом немцы и обнаружили из-за этого ручейка. Наши тогда уже наступали. 44-й год. Фронт подошел сюда. И у нас кончилась вода. Попытался один — засекли его и из автомата положили у ручья. Вот здесь я понял: без хлеба можно жить неделю-другую; без воды — четыре дня, больше не проживешь. Немцы сунулись было к нам, но у нас вооружение было — винтовки там, гранаты. Автоматов я ни одного не видел. И народу — человек 70-80, в основном из местных. Немцы сунулись — а там еще до нас так было сделано: вход, от него метрах в 10 все заложено камнем, оставлена только щель, чтобы протиснуться. Еще метров через пять-шесть — еще одна стенка, и тоже щелка. И вот когда немцы первый раз пошли туда, наши их гранатами забросали. Они сразу поняли, что соваться сюда нельзя. И они сразу там пулемет поставили. Стреляли-стреляли-стреляли! Но они не знали, что стены из белого камня, ракушечника, толще стола. Что им будет? Только пыль летит. Долго стреляли. Гранаты бросали. Граната ах! и гаснут свечки стеариновые, плошки, из гильз сделанные. Как граната ухнет — гасло все. В общем, они стреляли-стреляли, день проходит, второй проходит. Пить хочется, а воды нет. И вот один все-таки решился. Ушел ночью. Как он сумел пройти?! Спали эти пулеметчики, которые дежурили у пулемета, что стоял у входа в катакомбы? Но он спустился, увидел что тот, который до него пытался, убитый лежит. Набрал котелок воды или флягу и сумел придти. Это уже на четвертый день. А во рту уже все пересохло, глаза слезятся, температура тела повышается, горишь. Еще бы день-два и начались бы смерти. Кто послабее. Я-то молодой еще был, здоровый. Конечно, ртом нельзя дышать было, все высыхает. Он принес, всем на язык, как говорится, по капле.

А потом слышим: ух! ух! ух! Над нами. Значит, Красная армия подошла. Видно сообщили, что там партизанский отряд, и начали обстрел. Артиллерия стала бить. Взрывы были слышны хорошо, гулко. Все ближе, ближе — видно, сперва по заливу, по берегам, а потом уже над нами, над головами стало ухать. И немцев вышибли отсюда. А нашим нельзя было сразу пройти, потому что лиман широкий. И нужно было обойти кругом, чтоб немцев вышибить.

Потом, на какой день уже не помню, прибегает мальчишка: «Наши!». Наши пришли. Радости сколько! Ну и пошли. Давай выходить, значит, все. А наш командир (фамилии не помню) говорит: «Всем собраться обратно. И идти строем на Визирку». Видимо, его предупредили из Красной Армии, что всем — в военкомат.

Пришли туда. Военком. Документы. Нас построили, винтовочки нам другие дали все. Уже как бы зачислены в боевую часть. В своей одежде, кто в чем был — на помощь, освобождать Одессу. Потопали мы пешком. Уже и танки наши прошли и артиллерия била. Мы врывались в Одессу через Пересыпь. Как в песне «Молдаванка и Пересыпь уважают Костю-моряка». Пересыпь — это пригород Одессы. Мы пришли — Одессу уже полностью очистили от немцев и румын.

Через особый отдел отряд весь промыли. Из отряда двоих мы не досчитались. Но армии было нужно живое мясо. Мы же в Одессу с партизанским отрядом вошли, а не просто так. Как боевая единица, раз нам оружие дали в руки. В Одессе пропускали через особистов, подробно — кто, где, чего и как. Как на духу все рассказываешь. Как говорил особист: рассказывай с самого начала. Как из дому вышел. Часа полтора ему это и рассказываешь. Он сам записывал. Потом — гуляй, парень! На этом проверка закончилась. После этого мы в Одессе были три или четыре дня. А, может, и больше, я не помню.

Помню, что там обрушился дом, засыпало пять или шесть человек. Немцы, отступая, взорвали все в Одессе. Буквально — от гаража и до завода. Порт, все, что имело какую-то ценность промышленную — все взорвали. Одесса в промышленном отношении вся разрушена была. Дома там построены из блоков, из ракушечника. И ночью, двухэтажный дом, как сейчас помню (какая улица — не помню, помню только, что на склоне и мост там). На ночь набилось туда человек 15. А хозяйка дома: «Не ходите туда, там дом плохой! Не надо!» А нашим, из нашего отряда, до лампочки, уставшие, вспотевшие, легли спать. По какой причине — может, дом действительно на соплях стоял, - ночью дом рухнул. Безо всякого взрыва рухнул. По тревоге всех подняли, давай откапывать, вытаскивать. Человек пять или шесть — намертво. Они, видно, на первом этаже были, их засыпало. Остальные — кто с синяками, кто с чем. Камень есть камень.

Закончилась эта эпопея. Нас собрали всех, построили. Не только наш отряд, но и из Одессы всех, кто был свободен, всех украинцев — и в запасной полк.

От Одессы это на север. В запасной полк пригнали, а там «купцы». Построили.

-

Артиллеристы есть?

Конечно есть. Ты, ты, ты, ты. Нале-во! Забирай своих. Пошли.

-

Шоферня есть?

Много выскочило.

-

Нужен один только.

Какой-то выскочил: я генерала возил. Ну, давай его.

-

Минометчики! Пулеметчики! Пехота-матушка!

Никого. Ах, так! 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 — нале-во! Отсчитывают по 15-20 человек, сколько «купцу» нужно, - и все, забирай, шагай.

Я попал в пулеметную роту. Пулеметы «Максим», будь они неладны. Он же 60 килограмм весят. А больше 5 км его на колесах нельзя везти по инструкции. На плечо! Его разбирают — ствол отдельно, 20 кг, и 40 кг станина. Как его нагрузишь на плечи! А весна! Земля-то отошла. Два шага — и у тебя пуд грязи на сапоге. Стряхнешь один, стряхнешь другой. Еще два шага — опять.

Нас пригнали в часть. Все барахло свое мы — долой. Дали нам обмундирование, уже с погонами, и мы пошли. На Тирасполь. Были мы в Раздельной, тут же — Бендеры. Но мы не дошли, нас развернули на Днестр. На одной из его излучин, на перешейке, немцы еще оставались на нашем берегу. Вот тут и был мой последний бой, за который я «Славу» и получил. Это было в мае.

Мы уже 1 мая присягу приняли, второй раз фактически. В поле, в посадках окопов нарыли, землянки сделали. Тут уж нас сформировали — за неделю или полторы, не помню точно. Помню, что командир нашей роты отличный стрелок был — из автомата зайцев стрелял. Заставлял нас идти: вы, трое-четверо, с этой стороны, а вы, семеро, с этой стороны! шумите! вот там видите дерево — вот там сойдетесь. А там курганы какие-то насыпные, старинные. Он сядет на верхушку с автоматом, сидит. А в поле зайцев до черта, никто их там не стрелял раньше. Шумим, идем. Зайцы все сбегаются и бегут на него. Он — шлёп! - одного, шлёп! - другого. Штуки три-четыре убьет. Три-четыре очереди дает, и мы все, собираемся. И на ужин была зайчатина. Видно, без нее выпить нельзя. А он, как выпьет, веселый становится. Потом кончилось это веселье наше, и пошли уже на фронт.

Мы слышим — там вдалеке ухает, бой идет. Ближе подходим. Поле, высокое, с уклоном. А тот берег, где немцы — высокий. И вот по дороге проезжает броневичок наш, штабной. Проскочил — и в рощу. Немцы тут же засекли его. И вот тогда в первый раз я увидел «ванюшу» немецкого, шестиствольный миномет. Выезжает он на грузовике на высокий берег и: уиу, уиу, уиу! Звук такой ноющий. И шесть мин этих летят и в эту рощу, куда броневичок сунулся. Видно, накрыли его. Не знаю — остался ли там жив кто, нет ли. Так я впервые увидел «ишака». Мы так его звали — за звук, как у ишака.

На другой день заняли оборону. На верхушке. Тут, видно, до нас кто-то был. Окопы были прокопаны и даже с одного краю — ДОТ. Взорванный. Наш. Старый, еще довоенный. Видно, когда наши отступали, взорвали его. Стены толщиной метра полтора. А крыша, видно взрывом ее подняло и опустило. И она уперлась в края. А у нее толщина — больше стола. Бетон!

Мы обустроились, заняли оборону. В воронку от бомбы поставили пулемет. Два раза в одно место не попадает, как говорят. И — летят, паразиты. Опять пикирующие. Ёлки-палки, что делать? Рядом окопчик был выкопан, я его поправил. Сижу. А они, что характерно, летят строем и, перед тем как бомбить, они начинают перестраиваться. Один — туда, другой — сюда. Перестраиваются в одну линию. Потом верхний берет и уходит наверх, за ним — все остальные. Он делает мертвую петлю и — пошел в пике. Характерная у них тактика такая. А я уже видел такое, знаю. Как первый пошел наверх, думаю: эээ, это уже наши. Это ведь прямо над нами делается. Сейчас пойдут по нашим окопам — им-то с высоты больно хорошо нашу линию обороны видно, как на ладони. Думаю: ну, к чёрту! Выскочил из этого окопчика — и в ДОТ, под плиту. Залез туда, в щель. Если уж грохнет — то могила так могила. А, может, он будет целиться, но не попадет — мысли-то всякие были. Жду. Пикирует: ах! Ах! Они вдоль линии обороны и поклали все бомбы. И одна бомба попала точно в воронку, где наш пулемет стоял. Станину после метров за 70-80 нашли. Там было трое — от них ничего не осталось. На куски разорвало. Рядом был окоп, если б я остался в этом окопчике, меня бы раздавило просто. Взрывной волной землю сдвинуло и другого солдата сжало в окопе. Когда отбомбились, он задыхался уже. Увидели его, подскочили, вытащили. Я на свой окоп посмотрел — нету его, сдвинулся. А пока я в ДОТе сидел — как бомба ахнет, так весь ДОТ, масса — ходуном. Я боялся, что крыша сейчас сорвется и придавит меня как паука. Ни черта! То ли она крепко сидела, но не сдвинулась. Ну все, думаю, жив. А некоторые погибли, раненые были.

Улетели они. А наших самолетов не было никого. У «штукасов», видно, близко аэродром был, потому что они летели-летели и как-то сразу пропали из виду. Обычно их долго видно, а тут, видимо, нырнули где-то.

Канитель кончилась. Построились, пошли. Спустились пониже. А вдоль берега была граница старая. И там была насыпь высотой, наверное, с комнату, и через каждые 100 метров — выемка небольшая. И наши прокопали окоп прямо под насыпью, в обход этих выемок. Тот берег высокий, немцы все просматривали, они даже убили повара нашего. Это абрикосовый сад был, по всему нашему берегу, где насыпь. Абрикосы ровными рядами посажены. Повар привез кухню и, видно снайпер выследил его и, пока он со своим котлом там шуровал: пух! И он — в котел. Пропал обед. Он сварился вместе с кашей.

Уже жарко было, и по ночам ходили за водой на Днестр. Аккуратненько, тихо, чтобы не шелохнулось. А немцы дежурили — им сверху больно хорошо видно. Там же река всего метров сто, может, семьдесят, все совсем рядом. Каждый звук абсолютно слышно.

Мы сами виноваты — ранило у нас четверых. Лень пробежать по окопу, а, тут расстояние небольшое — прыгну и все. Как выскочил в выемку, а снайпер только этого и ждет этого. Тут же — щлёп его в ногу или в руку или в грудь. Кувырком летит: ааааай! Окоп же выкопан — что не полез? Я хотел быстрее! Вот и быстрее.

Кто у самого берега, из реки воду еще брали. А в абрикосовом саду и того не было. Хлопнешь по веткам, посыпятся кислые еще абрикосы. Возьмешь, пососешь во рту, вроде нравится.

Потом нас сдвинули вправо. Там началось наступление правого фланга, чтобы выжать немцев из этой излучины, с нашего берега. А мы тут оборону заняли. И кто-то ошибку допустил. Или немцы, или наши прозевали, я не знаю. Получилось так, что у нашего отряда, который здесь занимал оборону, кончились патроны. Ни у кого ничего нету. Патроны кончились. Как патроны кончились?! В такой момент! А немцы с 70-100 метров — тиу-тиу-тиу — с автоматов лупят. А у автомата на 200 метров — убойная сила.

Все сидят и не решаются бежать за патронами на командный пункт. Там метров 150 по саду. Но сад редкий, и пули летят сквозь этот сад. Со мной был Вася Попов из Хабаровска, у него был пулемет Горюнова. Он мужик здоровый такой. Ему дали Горюнова, он на плечо его и в одиночку таскал. Мы с ним сдружились еще раньше, до этого. Он говорит: «Ну сбегай, что тебе стоит?» Думаю: а, ладно! И я побежал. Засекли все-таки меня. Усилили обстрел. Но пуля ни одна не задела. Мое счастье. Могли бы убить, конечно.

Прибегаю на командный пункт. «Как ты добежал?!» Как, вот так! «Как твоя фамилия?» Так-то. «Где живешь?» В Горьком. «Мать как зовут?» Так-то. «Записывай!» Я прибежал, забрал патроны и назад побежал под обстрелом под этим. А ведь никто не решился — человек 40 их было и никто не решился, я один. Принес 2 или 3 ящика цинковых. Принес: а, давай сюда, за патронами! Ползут все по-пластунски каждый из своей ячейки. Затарились и разошлись.

А меня - «Раз уж ты такой храбрый» - перебросили правее, туда, где началось наступление, к пулемету. Приползаю. «Вот, меня командир послал к вам на помощь». «А, давай, давай, а то я один остался». И сперва я стал вторым номером пулемета «Максим». А он [первый номер] тоже, видимо, только недавно увидал этот пулемет. Стрелять не умеет! Меня-то послали с пулеметной ротой, а этот из пехоты, видно. Может, пулеметчика раньше убило, может, еще что, но, в общем, пулемет остался. И солдата поставили, меня уже позже прислали. Потом я первым номером стал.

И перед этим прошло три танка немецких, и пехота драпанула. Мой пулемет остался и правее еще один остался. А танки встретила артиллерия, два танка сожгли. Один ушел. Хорошо, что не попал на нас — мог бы развернуться и готово тут было бы. Я уже попробовал: пулемет стреляет, все нормально. И вот когда танки сожгли, туда перенесли патронный пункт. Танк — он и есть танк, закрывает от обстрела.

И я своему напарнику говорю: «Пока тихо, пока обстрел прекратился, дуй за патронами». И он пополз. Взял коробки с лентам. А я следил внимательно, сквозь абрикосы, сквозь ряды. И чувствую: немцы где-то рядом. Они ведь тоже маскируются. И вот в одном месте вроде кто-то мелькнул! Я в это место — очередь длинную. И немцы засекли мой пулемет конечно. Сразу. Некоторое время постреляли в мою сторону, пули посвистели. И все, на этом закончилось.

Меня ранило 22 мая. Утром ползет назад наша пехота-матушка. Видно, их там шугнули, за то, что они драпанули. Они назад приползли, опять свои места заняли.

У меня главная задача — подавить пулемет немецкий. У них [немцев] — такая же задача. Они мой пулемет засекли. И утром, часов в 8 или 10 утра первой же миной меня накрыли. Как все точно рассчитали. Я только услышал перед самым разрывом звук: шшииих! Она упала на бруствер, сзади. Чуть не в окоп попала. Бамс! Хорошо, меня каска спасла. Я в каске сидел в окопе. Если б я наклонился в этот момент или присел, над головой бы все пролетело. Но я стоял за пулеметом. Шлёп — и всё! Война для меня кончилась. Тут же санитары. Каску вмяло и вмятиной меня по голове ударило, я потерял сознание даже.

Очнулся я в санбате. Очнулся уже тогда, когда меня стали резать. Срезать мясо, чтобы не было гангрены. Очнулся — больно же! Слышно только — шлепок в таз белый — кусок мяса. Ой, батюшки! Вот тогда боль появилась. Ой как больно! Ну а что — рука перебита., кости перебиты здесь, тут все разбито. Вот боль началась! Взвыл как зверь. А до этого тупая такая была боль, не острая, терпимая. А тут уже острая боль.

Хорошо, меня спас старик фельдшер. Все срезали, забинтовали, камеру из проволоки сделали. На другой день он приходит: «Тебе хотят руку отрезать. Не давай». «Как отрезать?!» «Так ведь у тебя перебита она. Тут кости нет совсем, ближе к локтю». Я из-за этого свой локоть кусать мог — кости-то нет — раз — и все. На сахар или на табак, не помню точно, спорили — и я кусал, пока не загипсовали. В общем, «Нет, - говорю, - не дам руку отрезать». «Ну ладно, ты молодой. Срастется. Только короче будет рука». У меня действительно короче на два сантиметра левая рука.

И точно — утром приходят хирурги. Я сразу сказал: руку не дам отрезать! «Ну и молодец! Не давай! Даст Бог, выживешь! Ну и ладно!». И перевязку мне сделали, укрепили шину Крамера, упор сделали какой-то — палку прибинтовали. И из санбата — в окоп какой-то или блиндаж. А пить хочется, пить! Ой, как пить хочется после ранения! Кровь-то теряешь. А старик фельдшер: «Нет! Никакой воды! Я тебе не дам ни крошки! Нельзя тебе, нельзя!» «Да как нельзя?! Я умираю, пить хочу!» Ничего не знает. Вот я сутки почти потом валялся в этом окопе. Кричал, стонал — ничего не помогает. Вечером подошла телега. Застелили ее соломой, погрузили нас — четырёх субчиков — и повезли на железнодорожную станцию.

А дорога там, с километр, - булыжник. А возница — бегом. Простреливалось это место. Мы его матом кроем, а он: «Ребята — хотите жить, я буду гнать. Хотите убитыми быть — я остановлюсь, и немцы нас накроют из миномета, и конец вам будет». Ладно, в общем, перетерпели в итоге.

На станции погрузили нас в железнодорожные вагоны в простые, в телятники, и повезли до Днепропетровска. Там мне основную операцию делали. Удаляли осколки. Но один осколок до сих пор торчит. У меня там семь осколков было, шесть растворились. Один большой остался. Еще одну операцию мне здесь делали [в Горьком] Колокольцев (Колокольцев Михаил Вениаминович (1904 – 1994) — заслуженный деятель науки РСФСР, профессор, хирург, заслуженный мастер спорта СССР), Блохин (Блохин Николай Николаевич (1912-1993) — российский хирург-онколог, академик АН СССР и АМН СССР) и еще один бородатый, не вспомню фамилию, он тогда еще студентом 4 курса был.

Лежал я в Днепропетровске. Потом нас в нормальный уже санитарный поезд перегрузили и повезли. Куда везут — не знаю. Приезжаем — Сочи! В Сочи привезли. В «Кавказской ривьере» разместили, на самом берегу моря, в четвертом корпусе. Окна во время шторма достает волной. Долго я там лежал. Но там оказался весь госпиталь еврейский. Один только главный хирург был эстонец или латвиец. А начиная от дворника и кончая поваром — одни евреи. Как прибывает еврей раненый, в тылу или на фронте — его цоп! - и в штаты. Уборщиком, мойщиком или сторожем.

А питание — кусочек хлеба кукурузного, масло тоньше лимонной дольки. Питание дрянное было, ужас. Приезжает генерал, вручать звезду Героя Советского Союза одному солдату. Торжественное собрание, вручает звезду. И солдат ему: то-то, то-то, то-то. Рассказали про этот госпиталь: одни евреи тут, паразиты, голодные ходим! «Ребята, потерпите недельку, все сделаем». Уехал он, а через неделю нагрянула комиссия и пошла чесать! На фронт, на фронт, на фронт!

А нас погрузили в автобусы и в Хосту перевели, в санаторий. Вот там я пролежал полгода почти. А в целом я лежал почти год — в Днепропетровске месяца два, в Сочи месяца три или четыре и последние полгода — в Хосте. Когда привезли нас туда, выходит главный хирург Харагезов, армянин: «Ой, какую дохлятину вы мне привезли, ой, батюшки!» Доходяги все. А там раненые ходят — вот такие морды, кто с бинтом, кто так. Оказывается, он выздоравливающих, кто на ходу, посылал в горы, собирать орехи, чинару. И держал свиную ферму, у него там пять или шесть свиней было. Вот ты выздоравливаешь, ноги здоровые, вот тебе мешок или пол-мешка, вот тропа, иди туда. Не одного, конечно, компанию собирает. А чинара — это вроде пирамидальных тополей, только в два раза выше и гуще. И там такой треугольной формы орешки. И под ними всегда ворох целый орехов. И он заставлял их собирать и кормил свиней. А свинью потом закалывал — и в госпиталь. Утром — горячее, в обед — горячее, на ужин — горячее.

Прошел месяц — окрепли все, не узнают себя. Сразу поправились все. Благодарны ему, Харагезову. Молодец. Причем он единственный, кажется, в то время сшивал нервы. Никто не решался делать эту операцию из хирургов — местных, я имею в виду. У него опыт и до этого был, очевидно. Когда нерв перебьет — рука здоровая, а не работает — нерв перебит. Вот я и боялся.

Когда Блохин и Колокольцев удаляли мне осколок, они не решились этот осколок сразу удалять — он попал в нервно-сосудистый пучок. Если б он еще на 2 миллиметра подвинулся — он бы порвал все нервы. А он уперся! И врач Валентин, фамилию не помню, потом мне рассказывал: мы, говорит, каждый нерв пинцетиками оттягивали. Когда все оттянули, надрез сделали и осколочек удалили. Но мой барометр сломали! Во барометр был! Лучше любого! Сразу угадывал — когда погода менялась. А мелкие осколки остались — семь штук. Сейчас только один остался. Со спичечную головку. Кровь все-таки растворяет железо.

Вот таким макаром. Жив остался.

Вам выдавали смертные медальоны?

Конечно, всегда. И до 44-го года он у меня сохранился, даже в плену. Вот здесь, в брюках специальный пистончик был. Никакого поверья, что «заполнишь — убьют», не было. Никто и не думал даже. Получил, заполнил. Причем рекомендовали именно карандашом писать, а не чернилами. Правильно — карандаш не растворяется в воде. Но многие заполняли чернилами или ручкой. Попал ты в воду, а не такой уж они и герметичный, вода внутрь попадает — и все. У меня он тоже промок, разбух, но остался.

| Интервью и лит. обработка: | Ф.Дроздов |