Я родился 5 августа 1925 года в селе Пашковка Нежинского района Черниговской области в семье неграмотных колхозников. Отец воевал в Гражданскую войну, но он болел сильно, и во время Гражданской его, где-то через месяц, комиссовали, но потом опять призвали.

Всего нас в семье было пять детей, я самый старший. Жилось нам не очень просто, нас и голодомор затронул, но к 1941 году люди хорошо стали жить. Мои родители работали в колхозе, в семье была своя корова. К 1941 году я окончил семь классов нашей сельской школы и тут началась война.

22 июня мой отец на выгоне был, быков пас, и я с ним. Утром в село быков пригнали, а радио тогда в селе не было. Но это же воскресенье было. Односельчане поехали на рынок в Нежин, после обеда возвращаются и говорят: «Война началась». Сразу же начался призыв, многих мужиков из нашего села призвали в армию, а меня не взяли – надо же было и в колхозе работать. Вообще, в деревне тогда из мужиков только молодежь 1924–1925 года осталась да председатель колхоза. Он член партии был, но его почему-то не взяли, не знаю почему. А всех остальных призвали. Где-то за дней за десять до прихода немцев призвали и моего отца, но он через полмесяца вернулся, тогда многие вернулись, не знаю почему. Ходил разговор, что они прятались, а как наши ушли, – вернулись в деревню.

Когда в наше село вошли немцы, меня дома не было, я у друга был. Мы месяца за три до этого что-то вроде бункера вырыли, накрыли и там скрывались, все 25-го года рождения. Немцы у нас в селе сутки побыли и уехали, больше я их за время оккупации не видел, село было в стороне от дороги, поэтому смысла немцам туда ездить не было. Был у нас в селе один-единственный полицай, 1922 года рождения. Его призвали в армию, а потом он в село вернулся, немножко недоразвитый такой парень. Не скажу, чтобы он издевался, он же местный, его все знали, а в соседней деревне еще два полицая были, те жесткие были, все время с шомполами ходили. Один раз от них и мне шомполом досталось. В соседней деревне клуб был, там все время молодежь на вечеринки собиралась. И вот на одной такой вечеринке я женщину взял, не помню за что, а полицай увидел и врезал мне шомполом – она, вроде, его любовницей была.

Так мы и жили. Колхоз в нашем селе сохранился и, хотя всех лошадей забрали, мы на быках пахали. Километрах в пятнадцати от села был лес, в котором скрывались партизаны. Но туда брали только тех, кто уже служил в армии и имел оружие, – если у тебя есть оружие – возьмут. А я же в армии не служил, оружия у меня не было, так что нас не брали, а так – с большим удовольствием в партизаны ушли бы. Мы, молодежь, рвались с немцами воевать, перед войной такой энтузиазм был…

Председатель колхоза где-то добывал информацию о том, что происходило на фронте, и рассказывал нам – у нас село дружное было, так что никто ни на кого не доносил.

Так мы под оккупацией прожили ровно два года: 12 сентября 1941 года нас захватили, а через два года, 12 сентября 1943 года освободили. А ровно через восемнадцать дней, 30 сентября 1943 года, меня призвали в армию. Тогда всех мужиков до 1925 года призвали, всех под метлу, в том числе моего отца. Но у отца был больной желудок, он вообще пропадал, так что, где-то через месяц, его комиссовали, а сперва всех призвали – двоюродного брата отца забрали, трех его сыновей забрали. Все село забрали, остались только женщины.

Отправили нас на пересыльный пункт 60-й армии, ей тогда генерал-лейтенант Черняховский командовал. На этом пункте мы дней восемнадцать пробыли, еще в гражданской одежде были, но занимались – изучали автомат, винтовку, но стрелять нам не давали. Никто не стрелял из молодежи. Жили мы в хатах, одно отделение в одной хате. Людей на этом пересыльном пункте было – полное село, а село большое было.

Так мы пробыли там восемнадцать дней, и утром тревога. Нас подняли, быстро построили, повели получать обмундирование. Пришли, у меня спрашивают: «Какой размер?» А откуда я знаю, какой размер? Сказал третий, мне его выдали – надевай. Спрашивают размер обуви, а я тогда не знал, что 43-й носил. Чтобы с запасом, назвал 46-й, мне выдали. Оделись, позавтракали и вернулись в хату – на улице дождь моросил, туман. В хате наше отделение, 10 человек, построили, пришел сержант, взял какую-то книжечку, сейчас я думаю, что это Устав был, и начал читать военную присягу, а мы за ним повторяли: «Я, гражданин Союза Советских...» Прочитали присягу, расписались у сержанта в списке, получили сухой паек (нам сказали не есть его без команды), после чего нас в «студебеккеры» посадили. Их, наверное, машин 25 было, весь пересыльный пункт влез, и мы поехали на Днепр.

Подъехали к Днепру. Нас километров за пять, наверное, высадили, потому что переправу бомбили, построили в колонну и мы пошли. Перешли через понтонный мост и оказались на небольшом плацдарме. Там, наверное, только бои закончились – по мосту наши раненые идут, направо, налево посмотрели – убитые валяются. Присмотрелись – это немцы, их похоронная команда еще не успела забрать. Своих-то подобрали, а их оставили.

Прошли по этому плацдарму, наверное, километров пять: «Стой». Остановились. Там кустарник, и мы в нем расположились. Хоть листьев и нет, октябрь же, но хоть ветки как-то прикрывают. Нам сказали, что здесь мы «покупателей» ждать будем.

Только расположились, через несколько минут немецкая «рама» прилетела. А мы еще на пересыльном узнали, что «рама» – это немецкий разведывательный самолет. Пролетела она, и, примерно через полчаса, артиллерийский налет. Мы давай по этому кустарнику бегать…

Я бегу, меня кто-то за ногу ухватил и говорит: «Ложись на меня». Я смотрю – окоп, спрыгнул в него, лег. Артобстрел кончился и тот же мне говорит: «А ну, вставай, хватит лежать на мне». Я смотрю: лейтенант, две звездочки. «Чего же ты бегаешь, солдат? Если артиллерия стреляет, есть окоп – ложись. Есть ямка – ложись туда».

Когда артиллерийский обстрел окончился, у нас многие были ранены, и убитые были.

После этого построили нас, приехали «покупатели». Ко мне один лейтенант подходит, смотрит: «Ты какого роста?» Я говорю: «Метр семьдесят пять». – «Пойдешь в роту автоматчиков?» – «А что это такое?» – «Автомат представляешь? Вот рота вся автоматами вооружена». Рядом со мной друг стоит, с одного села, я говорю: «Его если возьмете, я пойду». – «Нет, он не подходит», – у него метр шестьдесят пять, он на десять сантиметров меня ниже. Я говорю: «Тогда нет». И лейтенант дальше пошел. Прошел по всему строю, опять ко мне возвращается: «Ну, пойдешь в роту автоматчиков?» Я говорю: «Его возьмете?» – «Нет. Но ты смотри, пожалеешь потом». Я говорю: «Хорошо, пойду».

Этот лейтенант человек, наверное, двадцать отобрал, построил нас и говорит: «Сейчас идем на передовую», – а мы слышали, что до передовой километров пять. Идем, уже темнеть начало. Прошли ручей, лейтенант: «Стой! Сейчас получим оружие». Там землянка была, он к ней подошел и говорит: «По одному подходи!» Подошли, получили автомат, два диска, патроны, противогазы, каски, лопатки. «Зарядить магазины!» Мы зарядили. «Присоединить! Поставить на предохранитель!» Поставили на предохранитель, а чехла-то для второго магазина у нас нет. Там кабеля порванные валялись, лейтенант говорит: «Берите кабеля, подвязывайте за ремень и пошли дальше». Я подвязал, построили нас, пошли.

Идем, а я автомат в руках держал и задел скобу, которая магазин держит. Чувствую, что-то у меня магазина нет, говорю: «Товарищ лейтенант, магазин потерял». – «А ну, давай назад». Я побежал, пробежал метров сто, земля песчаная, смотрю, на ней что-то валяется, оказалось магазин. Прибегаю обратно, лейтенант: «Вот теперь смотри, не теряй».

Дошли до передовой. Лейтенант человек девять отделил и говорит: «Вот ваш командир отделения», – татарин-ефрейтор. Он нам: «Здесь окопаться. Копай здесь окоп. Размер – метр шестьдесят на метр шестьдесят, глубина – метр пятьдесят. Только копать лежа, а то немцы и ночью стреляют». Я буквально минут за двадцать, наверное, окоп этот отбухал, хорошо, земля песчаная, говорю: «Товарищ сержант, я уже вырыл». – «Хорошо, а теперь можешь отдыхать». Так мы за ночь полностью в землю врылись.

На передовую мы прибыли 18 октября, а 5 ноября началось наступление на Киев, который освободили в ночь на 7 ноября. По плану наша 280-я дивизия должна была вся участвовать в освобождении Киева, но мы наступали километрах в пятнадцати правее Киева, на Коростень.

Наша рота автоматчиков шла во втором эшелоне, мы же – прикрытие штаба полка и резерв на случай прорыва немцев. Наша же рота, шестьдесят человек, единственная в полку была полностью автоматами вооружена. Ротой лейтенант командовал, а взводами – у нас два взвода по тридцать человек было – младшие лейтенанты. Где-то на третий день мы подошли к Коростеню, освободили окраину, а там немцы спирт оставили. Братва, в возрасте от 30 до 60 лет, врезали по спирту, а тут немцы в контратаку пошли, и мы отступили. Отошли километра, наверное, на три, окопались и стоим в обороне. Стоим в обороне, видим Коростень, видим – немцы в домах, а мы в поле… Начало ноября, дожди, холод, очень тяжело было… Землянки мы тогда не копали, команды не было, в наступление пойти должны же…

Примерно неделю простояли в обороне, а потом перешли в наступление на Малин. Прошли в направлении Казатин–Бердичев–Житомир, шли правее Житомира. Вышли к Обручу, есть такой город, там, на окраине, окопались и простояли полторы–две недели. Потом опять наступление.

Дошли до какого-то города, не помню название, половина города у нас, половина у немцев в руках была. Там я встретил Новый 1944 год, а потом меня перевели в охрану командира полка.

У командира полка постоянно была своя охрана – три автоматчика. Постоянно охраняли командира полка. Командир полка был Герой Советского Союза, подполковник Клименко – высокий, стройный, но до чего жесткий был по отношению к солдатам и офицерам. Я помню, у меня случай был, я в охране тогда стоял, а командир в доме был. Клименко всегда требовал, чтобы к нему только через адъютанта, старшего лейтенанта, обращались, а тут подходит один полковник. Я говорю: «Подойдите. Вы кто?» – «Я начальник артиллерии дивизии, полковник». Я – к адъютанту, а полковник – к командиру полка. Выходит от него, ко мне адъютант подходит: «Все, забирай вещевой мешок, в роту автоматчиков шагом марш. Скажи, чтобы другого прислали». – «Есть!» Сменщик пришел, подменил меня, а я в роту пошел. Ротой тогда уже младший лейтенант командовал, я подхожу к нему: «Товарищ младший лейтенант, рядовой Старастенко прибыл для прохождения дальнейшей службы». – «Я тебе что говорил, куда отправляю тебя?» – «Адъютант сказал, чтобы кого-то другого назначили». Ну, назначили другого автоматчика. Потом час–полтора проходит, прибегает тот, которого вместо меня назначили, говорит: «Старастенко!» – «Чего?» – «Адъютант сказал, чтобы ты быстро вернулся назад». Я вернулся. Адъютант меня по-человечески отматерил, сказал: «Смотри, чтобы больше такого не было».

В охране командира полка я до мая 1944 года был. Мы тогда на Коломыю наступали, это в Ивано-Франковской области, клином врезались, а немцы против нас танковую дивизию бросили, хотели коридор перерезать, ну нам и приказали отходить. И мы до Черткова отходили. Три дня с боями отходили. Там Клименко бандеры ранили, погиб командир 3-го батальона Герой Советского Союза, капитан Мельник. Клименко в госпиталь отправили, а на его место новый комполка прибыл, и он всю охрану заменил, назначил новых, а нас – обратно в роту автоматчиков. Правда, когда Клименко с госпиталя вернулся, приехал в наш батальон, а я тогда уже младшим сержантом был. С ним медсестра была или радистка, ну как сказать, любовница. Она меня увидела, говорит: «Григорий Петрович, давай Старастенко опять к тебе возьмем». Он посмотрел на меня, говорит: «Нет, ну, что ж ты? Ты ж видишь, он уже сержант».

В мае месяце я вернулся в роту, а к тому времени я уже секретарем комсомольской организации роты был. И приходят из комсомольской организации полка, говорят: «Старастенко, пойдешь комсоргом батальона», – рота-то укомплектована была. Я говорю: «Нет», – ну куда мне? «А в какую ты роту хочешь?» Я говорю: «Только не в минометную. В пулеметную пойду». Я ж когда, до войны, «Чапаев» смотрел, хотел пулеметчиком быть. Так эта мечта – стать пулеметчиком и осталась. Меня и назначили наводчиком пулемета.

Мы тогда на формировке в Черткове стояли, это примерно километров двадцать пять от фронта. Там за полтора месяца я изучил пулемет, как стрелять, как наводить.

После формировки мы пошли в наступление на Львов. Когда Львов освободили, мне уже звание младшего сержанта присвоили и назначили командиром расчета пулемета. А мне тогда и 19-ти не было, 19-й только шел, а в подчинении у меня мужики 35–55 лет.

После формирования совершили мы марш, шли две ночи и день, семьдесят пять километров прошли. Дошли до какого-то села – стоп. Остановились. Все мертвым сном уснули. Старшины и командиры поднимали нас пинками по задницам. Подняли нас: «Готовьтесь позавтракать, переходим в наступление». Хлеб уже убран, на поле копны стоят, стога. Мы вышли на это поле, а немец-то его пристрелял. Открыл по нам огонь, надо рывок вперед, чтобы выйти из этого огня. Побежал и тут слышу – мины! Я и сейчас могу примерно сказать, где мина упадет: если шипит – значит рядом, а когда не шипит – значит дальше. А эта шипит. Я слева за копну бах, а она с правой упала. Быстро поднимаюсь и бегом, миномет-то надо снова навести. Пробежали мы метров двести и давай окапываться. А я с собой не солдатскую маленькую лопатку носил, а большую, только черенок наполовину укоротил. Так я быстро-быстро окопался, и сами зарылись и пулемет зарыли, а немец опять нас накрыл. Опять мы вперед, из зоны огня. Но отбили немцев, освободили это село.

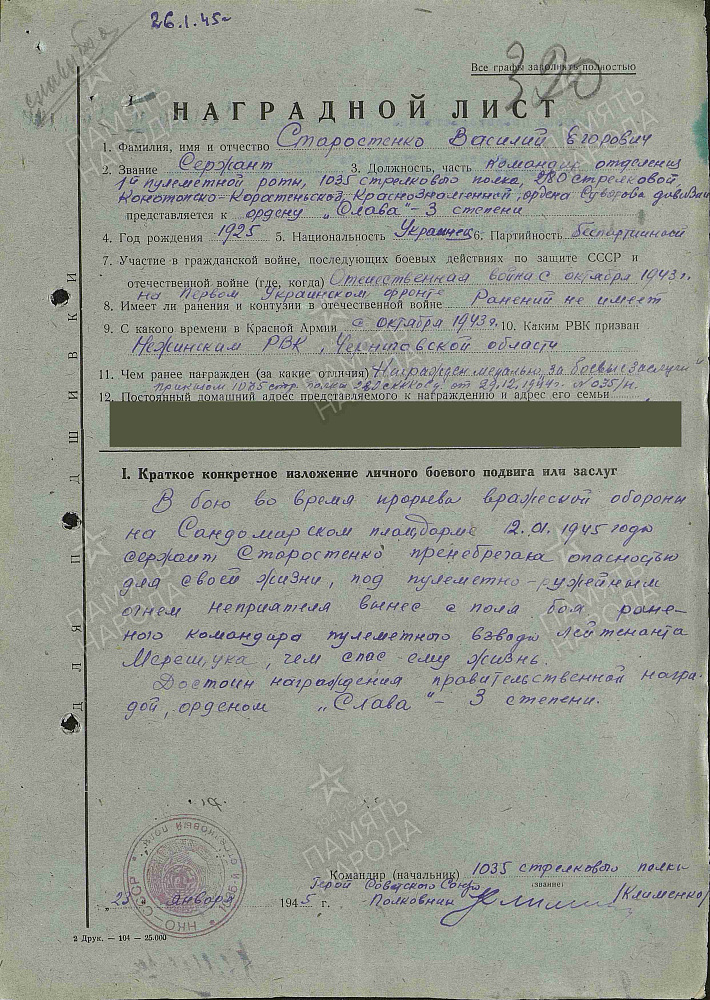

Освободили Львов, вошли в Польшу и захватили плацдарм на Висле, Сандомирский. Там окопались и где-то дней за десять до наступления, наступление 12 января 1945 года началось, нас с этого плацдарма сняли.

Стали нас тренировать как штурмовой батальон, мы каждый день на полигон, он километрах в двенадцати был, и обратно. Там тренировались, стреляли. А дня за два до наступления нас – на направление прорыва, в первую траншею. Двое суток мы там стояли, изучали передний край противника, народу тогда в окопах столько было – пройти нельзя. Поставили перед нами задачу – кто куда наступать будет, кто куда стрелять и в пять часов артподготовка. А январь месяц, темно… Пятиминутная подготовка прошла, нам команда: «Вперед!» А впереди, под нашим прикрытием, саперы должны были идти, сделать проход в проволочном заграждении. Подошли к проволочному заграждению – саперов не видно, а слева пулемет немецкий бить стал. Мы упали, лежим. Я заметил, откуда пулемет бьет, наводчику указал, куда пулемет повернуть, и сам стрелять начал. Он заглох, стрельбы больше нет. Мы к проволочному заграждению подошли – а проходов нет. Давай шинели снимать, бросаем на проволоку и сами перескакиваем, чтобы первые траншеи побыстрее захватить. Наш батальон, наверное, на фронте километра полтора наступал, примерно пятьсот человек, девять пулеметов. Захватили первую траншею, немцы драпанули, но к тому времени многие пулеметчики уже убиты были или ранены…

Командир батальона остался в нашей траншее, связисты к нам связь протянули и мне кричат: «Старастенко!» Я говорю: «Что?» – «Командир батальона тебя вызывает». – «Я вас слушаю». Комбат: «Давай там по возможности сосредоточь пулеметы. Пройди по всей траншее, сосредоточь к себе поближе, сколько там есть. И смотри – сейчас немецкая контратака будет». У нас задача три траншеи занять была, а мы только в первой. Да еще заняли небольшой островок, метров четыреста, наверное, а справа и слева немцы, и они по нам стреляли. Прошло сколько-то времени, не знаю сколько, и немцы пошли. Мы тут же из шести пулеметов огонь открыли, отразили контратаку.

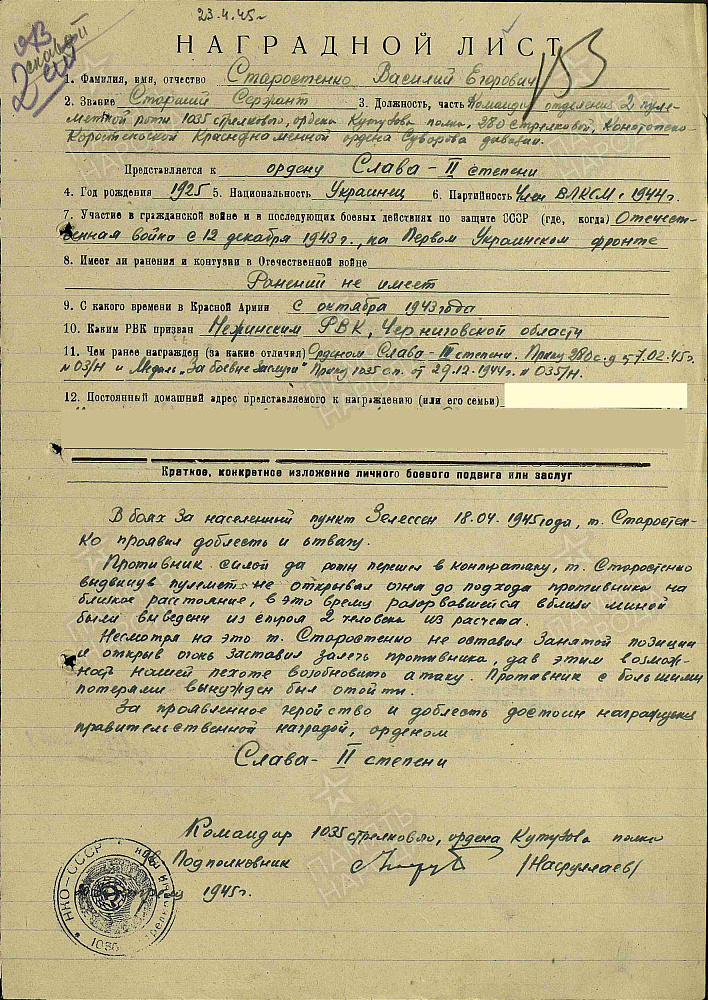

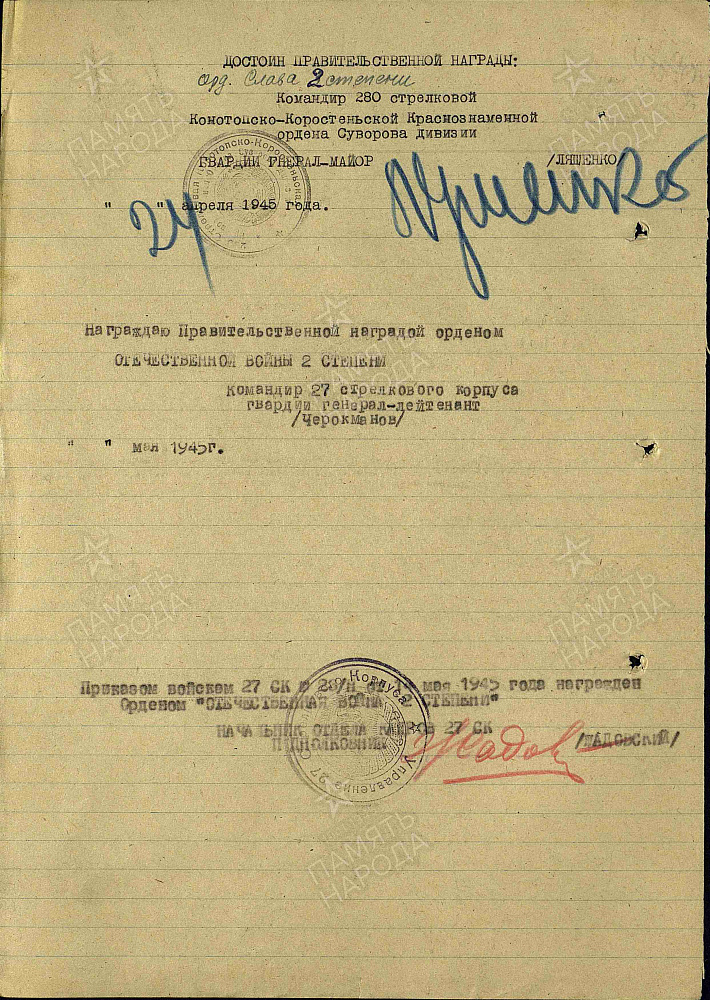

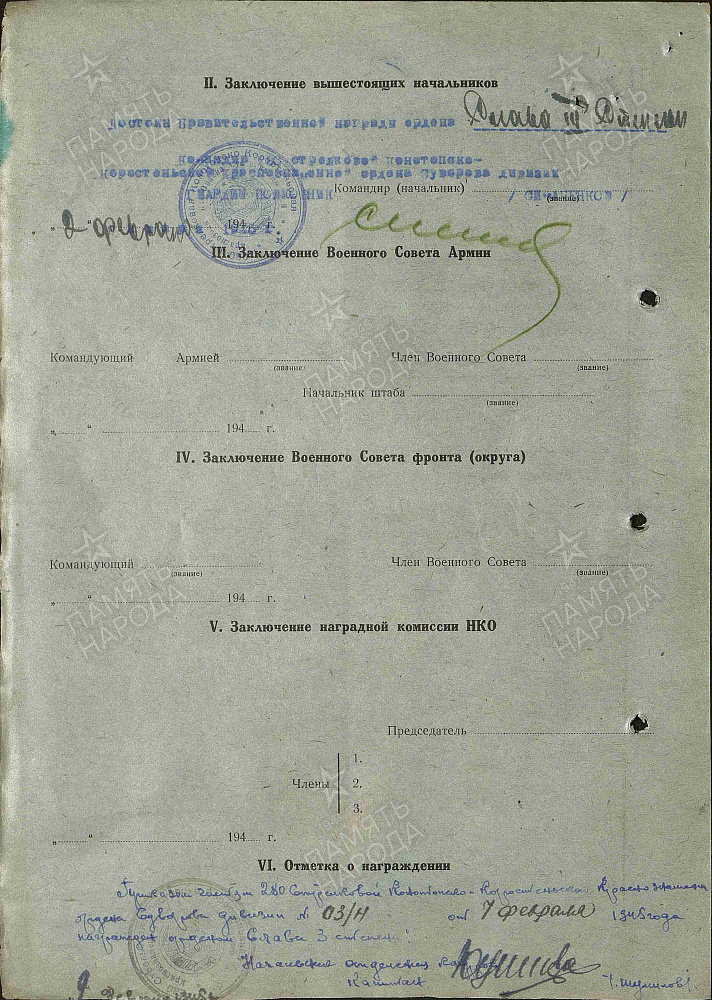

А часов в семь еще одна артподготовка началась. Такого как там я больше никогда не видел… Все горело! Эта подготовка два часа шла, 82-мм мины прямо за нами падали, 120-мм подальше… Артподготовка закончилась, основные силы подошли. Мы в немецкой траншее остались, а они дальше пошли. И тут я слышу, меня ищут. Говорю: «Я вас слушаю». – «Тебя майор ищет». А где он? Я ж не знаю. Комбат подошел, ко мне обращается: «Старастенко?» – «Да». – «Так вот, мы тебя поздравляем с наградой – орденом Славы III степени». Там же мне сразу вручил орден. Говорит: «Это командир дивизии тебе вручил. Без всяких представлений, удостоверение потом выпишут».

Ну, войска прошли, мы вторым эшелоном идем, а у меня осталось в расчете три человека. Я, наводчик и подносчик. А патроны-то надо нести. Там немцы пленные были, так я одного, лет 20–25, из траншеи вытащил, говорю: «Давай», – и он три дня мне патроны носил. На третий день командир батальона капитан Базыкин говорит: «Старастенко, пора отправлять его в плен». И я остался без этого. Сейчас вспоминаю, три дня… Он все делал: патроны таскал, помогал, а мы его кормили. Молодой он был, наверное поэтому все и делал. Будь ему лет 37, наверное, не делал бы.

Ну, когда подошли к немецкой границе, тут уже начали по нам обстреливать фаустпатронами. А там, на немецко-польской границе, какая-то наша дивизия в окружение попала. Она из механизированных войск была, они вперед прорывались и двигались сколько хватало горючего и боеприпасов, а потом переходили к обороне, а мы, стрелковые полки и дивизии, добивали оставшихся. И вот эта дивизия попала в котел, а мы должны были к ней прорваться. Там до дивизии всего километра два было, а прорваться мы не могли. Это в Бернау было. Мы в него ворвались и залегли, немцы по нам с домов стреляли. К тому времени из девяти пулеметов в батальоне один мой остался, и комбат мне говорит: «Передвинься в тот дом и веди огонь по тому. Оттуда снайпер стреляет». Ну, я через дорогу перебежал, тут снайпер выстрелил, но промазал. А теперь надо пулемет перетащить. Я кричу наводчику и помощнику: «Давай, как можно быстрее», – скорость большая должна быть. Ну, они побежали, и снайпер моего напарника, наводчика, ранил. И в пулемет пуля попала, прямо в кожух. А в кожух-то четыре литра воды или антифриза заливалось для охлаждения. А тут кожух пробит и вода вся вышла. Что делать? Стрелять можно, но недолго, несколько патронов. Я, недолго думая, нашел тряпку, взял хлеб, заткнул дырку мякишем, перемотал тряпкой и продолжил стрелять. И с этим пулеметом я до конца войны и воевал.

В конце концов мы соединились с той дивизией, немцы отходить стали, комбат говорит мне: «Старастенко, смотри, вот дом двухэтажный, давай на второй этаж к немцам. Видишь, отступают? Давай туда!» Мы в дом врываемся, там никого нет, открываем окна, ставим около окон стол, на стол пулемет и пошел! Там очень много убито было… Потом обо мне даже армейская газета писала. За этот бой я был награжден орденом Отечественной войны.

На Нессе предпоследнее наступление было. Неделе за две до этого рота автоматчиков форсировала реку и мой пулемет там был. Дня три контратаки отражали, очень нас немцы в Нессе сбросить хотели, но не смогли, нас артиллерия прикрывала.

А на третьи сутки нас опять назад отвели и передвинули направо, там мы месяц в обороне стояли. Тогда к нам представитель с Дальнего Востока прибыл, капитан. Мы с ним познакомились, он со мной беседу начал, а я спрашиваю: «Откуда?» – «Меня с Дальнего Востока. Мы сейчас там наступление готовим». Но я тогда не знал на кого. Так он со мной где-то часа полтора беседовал.

К концу войны наша дивизия наступала южнее Берлина. Мы вышли юго-западнее Берлина и соединились со 2-м Белорусским фронтом, много немцев окружили.

Немцы тогда на запад бежали, а мы должны были не дать им уйти. Нас как на машины посадили, и мы поехали. Остановились в каком-то городе, а на вторые сутки нас километров на десять от города выгнали, как боевое охранение, я тогда уже старшим сержантом был, замкомандира взвода.

Нас на перекресток выдвинули, мы там сутки простояли, вторые, а в ночь на третьи немецкий бронетранспортер прорвался и ушел в лес.

Там как было: у меня пулемет за бугорком стоял, я в три стороны стрелять мог, а тут нам замкомандира полка два ящика фаустпатронов привез. Пехота боится, а я – все, сразу: «Как стрелять?» Он мне показал: «Вот тут нажимаешь, оттуда болванка летит». Ну, хорошо. И вот в тот же вечер, часов в одиннадцать, я уже спать лег, а возле пулемета два человека дежурят, и тут слышу – мотор. Я пулемет быстро с перекрестка забираю, там развалины были, в них спрятал, и сам тоже за стенкой стою. Сижу с этим фаустпатроном, а бронетранспортер не видно, он же без света идет. Ну, вроде сравнялся, я раз – и выстрелил из фаустпатрона. Болванка мимо бронетранспортера пролетела, ударила в развалины дома. Немцы сразу налево и в лес. Потом стрельба прекратилась, мы успокоились, утром доложили в полк. Оттуда разведрота прибыла и начала прочесывать лес. Я с ней тоже километра полтора пробежал, никаких немцев нет, вернулся назад.

После этого нас на другой перекресток перевели, ближе к полку. Мы там окопались, ночь постреляли, чтобы звук создать, а потом, в шесть часов утра, я расчету говорю: «Давайте, разбирайте пулемет. Чистить». Там замок такой капризный был, его обязательно чистить надо было, а то пулемет стрелять не будет. Они пулемет разобрали, а я смотрю – никого нет, прилег в канавке, это 30 апреля было, тепло, ну и задремал. Тут меня будят: «Старастенко, немцы!» Елки-палки! А пулемет? А пулемет разобран. Стрелки, которые с правой стороны были, все проснулись. Хорошо, у меня пулемет замаскирован, не видно его. Я смотрю – немцы метрах в ста пятидесяти. Хватаю фаустпатрон, выскакиваю на дорогу, нажимаю на рычаг, летит эта граната, падает. Я вижу, посередине падает, немцы начали разбегаться. Я в горячке хватаю второй фаустпатрон и бежать. Пробежал метров 50, еще раз нажимаю. Раз – нажал, и чувствую, что-то меня ударило в глаза. Я руками за лицо схватился, потом смотрю – у меня руки все черные. Вернулся к расчету, они посмотрели: «Ооооо». И в это время привозят завтрак и санинструктор приехал, замотал меня. А произошло что? Фаустпатрон их, там струя назад идет. Мне уже потом сказали, что надо было в противогазе стрелять, а я чего? Первый раз выстрелил – ничего. А когда побежал, под руку взял, прикрыл часть отверстия, и газы мне в лицо ударили.

Привезли меня в санчасть, сделали операцию, обчистили, забинтовали. Левый глаз только остался и рот. Я в медсанбате просил: «Не отправляйте меня в госпиталь. Я чувствую, что война уже кончается, хочу остаться в этом полку до конца». Сперва оставили, а утром немцы из окружения вырывались, ее отбили, а тут санитарная машина приходит. Увидели, что я перебинтован, и в машину меня.

Привезли в госпиталь 13-й армии, меня врач, капитан, осматривает, сорвала повязки, представляете, какие боли? Я заматерился. Она: «Ничего. Матерись, легче будет». Правда, не все матерились. Все мне смазала, у меня с правой стороны все обгорело – брови обгорели, ресницы обгорели, лицо обгорело, ожог 2-й степени был. Я три месяца лечился, а когда уже выписали – у меня правая сторона лица красная, как у алкоголика, была от ожога. И под глазом порох остался. А он синий. После войны меня когда спрашивали: «Ты шахтер? Был в шахте, что ли?» Я, чтобы не объяснять, говорил: «Да, шахтер». А врачи, когда мне в госпитале первый раз перевязку делали, всё говорили: «Ничего, заживет, красивый будешь».

Победу я в госпитале встретил, в городе Торгау. Нашу армию тогда на Прагу повернули и госпиталь за армией пошел. Вечером, 8 мая, я вижу все бегают, левый-то глаз у меня не был замотан. Потом, часов в двенадцать, узнали, что Победа, война закончилась, начали стрелять. Вот так для меня закончилась война.

Потом госпиталь в Ризе стоял, а когда я выздоровел, направили меня на пересыльный пункт в Дрезден. Там меня забрали в механизированную дивизию, в 416-й полк. Из Дрездена мы пешком пошли обратно. Как в Германию пешком шли, так и обратно пешком. Всю Польшу прошли. Варшаву, как и другие крупные города, ночью проходили. В день примерно тридцать пять–сорок километров шли. Где-то перед началом наступления на Дальнем Востоке нас остановили возле станции. Мы думали, что нас погрузят и на Дальний Восток, но тут война через две недели закончилась.

После этого из 416-го полка меня направили в учебный батальон замкомандира пулеметного взвода. Там я пробыл два года, а потом дивизию расформировали. Я снова попал в свою дивизию, только не в 235-й полк, а в 233-й. Когда я прибыл в Ковель, в штаб полка, мне замначальника штаба по строевой части вручил орден Отечественной войны и медаль «За взятие Берлина».

После этого служил я долго и нудно. Был старшим сержантом. После того как дивизию расформировали, меня направили во Львов, в 24-ю Железную дивизию. Из нее я в 1950 году поступил на курсы лейтенантов при Львовском военно-пехотном училище. С отличием окончил это училище и был направлен в 32-ю механизированную дивизию. Я был рад, что от пехоты отделался, теперь хоть не пешком ходить, а на технике ездить. Прибыл в батальон автоматчиков, в дивизии два танковых полка было – один тяжелый, другой средний, а при каждом полку – батальон автоматчиков. Смотрю – все офицеры в черных фуражках ходят, а я в красной…

Дали мне взвод, тридцать человек – одни отбросы – чеченцы, узбеки, только один русский был, Прохоров, один литовец был. Сержанты – один украинец и один азербайджанец. Стал я с этим взводом заниматься. Вымуштровал их, и они и по строевой прекрасно ходили, и стреляют хорошо, и физическая. Они строевой красиво ходили. А осенью полк сдает проверку, и проверяемому подразделению по физической двойку ставят. А раз двойка у подразделения, то и полк получает по физической подготовке двойку. И вот командир батальона меня вызывает: «А ну, Старастенко, иди к замкомандира полка по строевой». Там Полуэктов был, подполковник. Я прихожу. «Старастенко, ты как, взвод твой мог бы сдать физподготовку на хорошо?» Я говорю: «Конечно». – «Ну, хорошо». Прибыл взвод, я доложил. А принимал майор, который у меня в училище физическую подготовку преподавал. Команда, а там сперва командир взвода сдает, потом замкомандира взвода, а потом командир отделения; потом командир отделения командует своим отделением и так далее. Я сдаю, майор: «Ну, Старастенко, на турнике – «хорошо», брусья – «хорошо», конь – «хорошо», канат – «хорошо», шест – «хорошо». Ага, замкомандира взвода, “хорошо”, “хорошо”, “хорошо”». А я потом говорю: «Товарищ майор, так вы помните, я же физическую подготовку в училище сдал на «отлично». А вы что мне поставили «хорошо»? Что вы думаете, я за полгода забыл как подниматься надо, подтягиваться?» – «Сначала начинаем». И пошло. В общем, взвод сдал физподготовку на «хорошо». И полк получает удовлетворительную оценку. Меня тут замкомандира полка поздравляет: «Ну, мы тебя так в обиде не оставим». Потом уже, на ноябрьские праздники, мне вручили такие большие часы, карманные: «Вот тебе награда».

В 1956 году, мы в Бердичеве тогда стояли, нас направили в Венгрию. Из Бердичева трехдневный марш через Карпаты. В октябре вошли в Венгрию, нас там горцы встречали. Босиком стоят, кричат: «Дай курить, дай хлеба, дай что-нибудь», – голодные были закарпатцы эти. Стояли мы в Кечкемете, я тогда взводом химзащиты командовал, обеспечивал охрану штаба.

В Венгрии у нас один офицер погиб, он парламентером был. Примерно в пятнадцати километрах от Кечкемета находился венгерский зенитный полк и его надо было разоружить. Офицера управление дивизии назначило парламентером. Дали ему двух старших сержантов из зенитного полка, и они поехали к венграм. Они перед городом вышли, белый флаг подняли, а венгры огонь открыли и лейтенанта убили. За парламентерами наши танки шли, так они огонь открыли по казармам, один или два выстрела сделали, и венгры сразу капитулировали. Потом венгерского командира полка судили, венгерский же суд и судил. Иностранная пресса говорила, что всех диссидентов на эшелоны сажали и в Сибирь вывозили, не знаю, может и вывозили, а потом вернули.

В Венгрии мы пробыли до 15 января 1957 года, а потом снова вернулись в Бердичев. Так я и служил.

- Спасибо, Василий Егорович, еще несколько вопросов. У вас в селе школа украинская была или русская?

- Конечно украинская. В Нежине, там много школ было, и русские тоже, а у нас украинская.

- Вы окончили украинскую школу? По-русски могли говорить?

- Да, я сразу перешел на русский язык, безо всяких проблем. Проблемы сейчас наши националисты создают, наши бандеровцы, а я ничего. Я двадцать восемь лет прослужил, и никто меня никогда не оскорблял, не спрашивал, что ты украинец или ты русский.

- Когда вы были под оккупацией, как местные жители относились к немцам?

- Их никто не любил, немцев. Не было таких предателей, которые, допустим, хлеб-соль подносили.

Бывало, немцы утром налеты на деревню делали, женщины в деревне печки топят, так как только налет – все бросали печки и разбегались, летом по огородам прятались, а мы, молодежь, в болота бегали и там ждали, пока немцы уйдут. Уйдут немцы, сигнал, возвращаемся назад.

А когда наши пришли – это другое дело. То был, действительно, патриотизм. И на Западной Украине такое было. Мы когда в Черткове на формировании стояли, возвращались с занятий, через весь город идем, обязательно пели «Вставай, страна огромная». Мужиков не видно было, а женщины все на плетнях, на заборах висят, плачут. Такое было… А вот сейчас… Но это отдельные лица делают.

- Вы сказали, что на фронте вам оружие выдали, а вещмешок был?

- Да. Вещмешок нам на пересыльном пункте выдали.

- Что в вещмешке было?

- Патроны, 140 патронов, на два магазина. Он обмотан бумагой, пергаментом, и просмолен. Так что если и попадает дождь, патроны не выходят из строя. Ну, а в наступлении когда – сухари, я не знаю сколько, двести или тристаграммов давали. Кусочек или два кусочка сахара, считалось тридцать пять граммов, и консервов банка – или тушенка, или рыбные.

- Вы рассказывали, что ваш командир полка, Клименко, он жестким был. Но вообще он разумный был или самодур?

- Конечно разумный. Очень разумный был.

- Вы были в роте автоматчиков, это же, фактически, резерв полковой разведки?

- Нет, не разведки. Разведка сама собой. Рота автоматчиков – это резерв командира полка.

- Но из этой роты в разведку отбирали?

- Может быть.

А так – ну как это можно, ну, кто, допустим, придет в роту забирать: «Я Старастенко беру в разведку». Кто вас отдаст? А тем более, когда я в батальоне был. Разведвзвод находился в подчинении начальника штаба полка. Это уже после войны я разведчиком был, во Львове, в Любомле.

- После роты автоматчиков вы стали пулеметчиком. Как вам пулемет «максим»?

- Отличный пулемет, я настолько натренировался, что чечетку на нем отбивал, как и Анка в «Чапаеве».

Только тяжелый – семьдесят килограммов весил. Станок – тридцать два, тело – двадцать два, щиток – восемь и каждая коробка – пять коробок – по пять килограмм. Расчет был – пять человек. Я – наводчиком, а потом – командиром расчета.

Очень надежный пулемет был, только за ним постоянно ухаживать надо было. Если постреляли и оставили, сразу замок не почистили, то он стрелять не будет. Обязательно замок надо почистить или керосин туда, капельку, а так надежный был.

- А с сальником проблем не было? Его же надо намотать, чтобы ствол ходил.

- Ну, сальник я набивал просто. В первый раз не смог, а потом научился. Проблем не было. У нас всегда пакля запасная была, пропитанная маслом, так что с сальником проблем не было.

- Матерчатая лента проблем не доставляла?

- Набивать ее тяжело было, особенно после дождя, когда намокает, брезент же. Пока все двести пятьдесят патрон вобьешь – руки синие. А набивать надо, особенно в бою. Вот, допустим, стреляет наводчик, а в это время помощник и подносчик – они уже вторую ленту набивают.

- А щиток снимали?

- Когда переносили, снимали, а в боевом положении – нет.

- А он не демаскирует позицию, нет?

- В обороне пулемет внизу стоит, в траншее. А когда наступление начинается, то мы его на исходное положение ставили, а так он все время в укрытии, там ниша была специальная вырыта, а стрелки, автоматчики ходили с ячейки в ячейку, наблюдали. Вот такое. А ты думаешь? Иначе там всех пулеметчиков перебили бы.

- Как выглядела пулеметная позиция?

- Окопы рыли г-образной дугой, а сбоку делали нишу, чтобы спрятать пулемет. Ниша сверху закрывалась и в обороне туда пулемет прятался.

- Запасную позицию готовили?

- Обязательно. Стрелок отрывает окоп, а мы – еще окоп для каждого из расчета и еще один окоп для самого пулемета. У каждого из расчета ячейка – шесть–восемь метров вправо и влево от пулемета. И запасная позиция также. Окопы были глубиной метр семьдесят, а с бруствером так и два метра.

- Приходилось заставлять расчет окапываться?

- Нет. Все сами. Иногда даже без команды «Окопаться».

Бывало, останавливаемся примерно на два часа, и сразу каждый начинает окапываться. Роется, как крот в землю зарывается. Сколько во время войны земли перекопал… Да и после войны тоже.

- Где располагалась пулеметная позиция?

- Обязательно на линии стрелков. И в наступление идут совместно. Только пулемет надо тянуть. Стрелок побежал, а нам еще пулемет тянуть надо, так что мы обычно отставали, ну а потом выравнивались.

- Пулемет тянуло сколько человек, двое?

- Два человека – наводчик и помощник. А командир и два подносчика отдельно шли. Командир справа или слева шел, рядом с пулеметом, чтобы указать куда стрелять.

- Пулемет за собой на веревке таскали?

- Да какое на веревке? Так, вручную. Один раз только, в Бернау, на веревке тащили.

- Приходилось стрелять навесом? Как бы с закрытых позиций?

- Нет. Но когда в обороне стояли, выравнивали планку, чтобы ствол по этой планке ходил, чтобы точно по окопу противника попасть, не целиться.

- Ночью приходилось стрелять?

- Если нет наступления противника, ночью с пулемета не стреляли. Только стрелки. Из пулемета запрещалось – и чтобы патроны сэкономить, да и не показать, где пулемет стоит.

- Что в кожух заливали?

- Зимой – антифриз, летом – вода. В октябре начинали антифриз заливать, а весной его сдавали.

- Снегом кожух заправляли?

- У нас такого не было.

- С какой дистанции обычно открывали огонь?

- Примерно где-то триста–четыреста – это уверенное поражение пехоты.

- Если сравнить наш и немецкий пулемет, чей лучше?

- У них была скорострельность выше. У нас шестьсот, а у них, кажется, под девятьсот, а вот кучность у нас лучше.

- Не было желания прихватить немецкий пулемет?

- Нет, не было. В каждой красноармейской книжке записан номер оружия вашего. И если вы попали другой, то у вас спросят, допустим: «А где ваша винтовка, ваш пулемет», – и так далее. Это строго было.

- Какое личное оружие было у расчета?

- У командира расчета – автомат. У наводчиков оружия не было, положен пистолет, но не было. У остальных – карабины.

- Личным оружием приходилось пользоваться?

- Нет. Зачем, когда пулемет есть?

- Гранаты были?

- Да, две гранаты. В обороне Ф-1 были, а в наступлении такие были РГ-42 – граната с ручкой. Противотанковые гранаты выдавали только в обороне, потому что она ударного действия, в наступлении никак нельзя. Упадешь где-нибудь, и она может взорваться.

У нас на Сандомирском плацдарме случай был. Немцы пошли в разведку боем, хотели ворваться в наши траншеи. Командиром взвода у меня такой симпатичный лейтенант был, только училище окончивший. Решил бросить противотанковую гранату из окопа. Чеку вытащил, развернулся, хотел бросить и ударил гранатой обо что-то. Она и взорвалась… Лейтенант погиб.

Но все равно мы эту контратаку отбили. Я поставил пулемет, как врезал по фронту той траншеи. Наутро встаем, считаем потери – так кроме нашего командира взвода никто не погиб…

- Что тяжелее всего нести на марше?

- Станок. Он тридцать два килограмма весит. Его на шею надеть можно, но тогда он на плечи давит, а «тело» всего двадцать два килограмма весит. На плече несешь, потом на другое перекинул, а станок все время давит. И попробуй со станком побежать… Если с этим «телом» еще можно, то у станка все время колеса по спине бьют.

- Каски носили?

- Перед наступлением, а потом выбрасывали их и шли без касок. За нами там похоронная команда идет, они подбирали эти каски, подкрашивали и снова нам вручали. Никто не требовал, не говорил: «Где твоя каска?» Лопатку и противогаз каждый носил, патроны каждый носил, а каску выбрасывали.

- Какой-то личный счет вели?

- Да ну, откуда? Если на пятьсот метров стреляешь, как ты можешь видеть сколько убил? Это снайпер может личный счет вести, а когда ты ближе ста–пятисот метров немца не видел – откуда?

- Основной возраст в расчете какой был?

- У меня самый младший, после меня – 35 лет было. Подносчик – 55 лет.

Я в девятнадцать с половиной лет войну закончил, а у меня в расчете 40 –45 лет.

- Кем по национальности бойцы в вашем расчете были?

- Во время войны у меня только один азербайджанец был, наводчик. А все остальные украинцы, россияне.

Причем украинцы с центральных областей были, западников – с Винницкой, Хмельницкой областей – их не было.

А вот когда после училища мне взвод дали – там да, там кавказцы были. Они вообще по-русски говорить не могли, я их за полгода обучил.

- В свой расчет вы сами людей подбирали или кого пришлют?

- Нам подбирали. Приходит пополнение, видно же кто.

- Трусы в расчете были?

- В моем расчете не было, а так были, куда денешься…

На Сандомирском плацдарме один сбежал. Командир взвода приходит, видит – ячейка пустая. Так мы огонь открыли и положили его. Потом его притащили, на бруствер положили и он так два дня лежал. Но это единственный случай был, который убегал.

- Как складывались взаимоотношения с политруками?

- Нормально. Но они обычно в батальоне недолго были, выходили из строя. В роте-то замполитов не было, только замполит батальона, так наступление начнется – комбат посылает замполита в одну роту, заместителя – во вторую роту, а сам управляет батальоном. Поэтому они долго не живут, замполиты.

- А со СМЕРШем приходилось сталкиваться?

- Нет. Я и не знал даже, кто они такие.

- За время нахождения на фронте у вас только ожог был?

- Да. Мне повезло, а среди вот наводчиков и подносчиков у меня многие в расчете были ранены.

На фронте как повезет. Вот, помню, перед Сандомирским плацдармом наступали. Подходим к Висле, нам команда: «Стой!» Мы остановились у пшеницы, ничего не видно. Так мы там до вечера стояли, потом команда «Вперед!» Я к своему расчету подхожу, и в это время рядом мина падает. Рядом был подвал, там начальник штаба сидел и связист. Так мина упала, осколок мне шинель пробил, хоть и август, а прохладно было, и этот осколок в подвал влетел и убил начальника штаба. Я удивился, неужели так может быть?

- Какие-то приметы, предчувствия были?

- Нет. Предчувствия, может быть, кто женатый был, у них, может и были, а у меня нет.

- На фронте в Бога верили?

- Нет, я атеистом был. И сейчас атеист, и сейчас я не крещусь, хотя мать и отец были верующие.

- Что на фронте самое страшное? А самый страшный эпизод?

- В бою? Самое страшное – это подход, начало боевых действий. Вот идешь на марше, там идет огонь, стрельбу слышишь. Подходишь, нервная система начинает работу. А потом, когда вливаешься, тогда уже забываешь.

- А когда вам страшнее всего было воевать – в 1943 или 1945?

- Конечно в 1945. Почему? Потому что конец войны, правильно? Я когда в боевом охранении был, я ранен был не думал, что я там погибну. Я думал, все, войну закончили, больше не будет.

- В какое время года тяжелее всего было воевать?

- Конечно зимой.

- Я беседовал с одним Героем Советского Союза, командиром роты, он мне сказал так: что в пехоту идут только отбросы общества, которые не смогли пристроиться в связисты, в танкисты. Прав он или нет?

- Нет. Понятно, что качественный состав в пехоте последний – тех, кто лучше – в артиллеристы, танкисты, связисты, разведчики, но отбросы – нет.

- Вы говорили, что в вещмешке были патроны и сухпай, а сменное белье, портянки были?

- Нет. Этого не было. Когда в обороне стояли, через десять дней баня, а в наступлении, какое там белье? Кто там меняет? Месяц наступление, вы не представляете, как мы выглядели…

В 1943 году, когда в наступление пошли, мы залезли в немецкую землянку и спали там после дождя. Немцы с собой шерстяные одеяла возили, но когда мы их выбили, они с собой одеяла забрали, а вся солома, вши остались. Мы там так вшей набрались. Вытаскиваешь красноармейскую книжку, а там вши.

- А как со вшами боролись?

- В баню, стригут везде, под мышками, смазывают криолином, не знаю, вонючий такой, все мажут. После бани белье, конечно, меняют. Не новое, но все равно чистое, после стирки. За боевыми порядками специальные батальоны шли, они стирали.

- Обувь какая была?

- Ботинки и обмотки. Обмотка – метр восемьдесят длиной. Я в 1946-м мог поехать в отпуск, но не поехал. Мне командир батальона, командир роты говорят: «Езжай, Саша». Я говорю: «Нет. Я в ботинках не поеду и в обмотках». И дождался 1948 года, когда мне в Железной дивизии сапоги выдали, только тогда поехал. Серьезно.

- Женщины в полку были? Вот вы говорили, у командира полка ППЖ была, еще у кого были?

- Ни у кого. ППЖ командира полка считалась радисткой и медсестрой. Она хорошая была. Мария Орловская, 1925 года рождения, моего возраста. Я, когда на посту стоял, она пойдет, допустим, к разведчикам, мне говорила: «Ты, Старастенко, когда будешь стоять, я буду возвращаться, чтобы ты не кричал слишком. А то я твой голос боюсь». Потом слышу, она идет, возвращается, а я стою на посту. «Стой, кто идет?!» Молчок. «Стой, стрелять буду!» Все: «Старастенко, это я».

А так мы женщин не видели, не как мужчины, вообще не видели. Медсестры у нас если были, так в медицинской роте, а она находилась километра полтора–два от передовой, мы туда не ходили-то. Мы вообще с передовой самостоятельно-то не выходили, только в баню выводили, и то, где-то полкилометра от передовой там землянка отрыта, ночью дадут тазик воды горячей, постригут нас, обмажут, помоют, белье дали и вперед, опять.

Нас когда с Сандомирского плацдарма вывели на подготовку, отвезли километров на двадцать пять, тогда мы женщин увидели, свистели.

- А вообще какое отношение к женщинам на фронте было?

- Нормальное. Я же говорю, я практически женщин на фронте не видел. После войны – да.

- В конце войны пришлось создавать венерологические госпиталя. Были у вас такие?

- Нет. Но нас проверяли. Как только закончилась война, всех нас через медицинскую центральную роту пропустили. Заходили раздетые. Там врач, капитанша была, женщина, она нас проверяла. У каждого нажимала. Это было один раз за всю службу в Вооруженных Силах.

Всякое, конечно, было, но я не помню, чтобы мой командир взвода, допустим, командир роты этим страдал. Может быть, тылы… Тылы, может быть, а передовые части, когда им там?

- В свободное время что на фронте делали?

- Сидели, каждый обменивались, кто дома, как там. Письма писали.

- Вы писали домой письма?

- Да, писал. Одно в месяц. Лопатку под бумагу подложишь, карандашом напишешь и в треугольник свернешь.

- Карандаши химические были?

- У кого как. У кого химические, у кого простые. Бумагу для писем нам выдавали, а когда в Германию зашли, там все дома брошены были, тогда сами брали.

- Курили?

- Нет, во время войны я не курил, я начал курить в 1946 году, когда в лагерях там, уже у Любомля. Октябрь, холодно, мы в палатках: «Давай, кури, Старастенко, согреешься». Начал. Я потом курил до 46-ти лет.

- Как хоронили убитых?

- Мы не хоронили. За нами похоронная команда шла, они хоронили. А вот в Венгрии я участвовал в похоронах лейтенанта.

Его потом в штаб дивизии привезли, выкопали могилу, гроб, оркестр… Похоронили в Кечкемете.

- Как относились к немцам?

- Как к противнику, конечно. Просто надо стрелять и все.

- Пленных брали?

- А как же. Брали. Их сопровождали, сразу формировали и отправляли.

- С власовцами приходилось сталкиваться?

- Да. Но с ними никто не разговаривал. Плохо с ними было. Но кто же предателей жалеть будет? Правда, может быть, некоторые попали туда по другой причине.

Меня вот в 1943 году тоже хотели в Германию забрать. За два месяца перед приходом наших. Тогда к нам в село несколько немцев прибыло, староста собрал нас всех, 1924 и 1925 год, и на комиссию в соседнее село. Прибыл на комиссию, там два направления было: направо – в Германию, налево – в нацистскую армию. Я когда зашел к врачам, он спрашивает у меня: «На что вы жалуетесь?» Я говорю: «У меня порок, у меня сердце болит». Наш врач посмотрел, посмотрел на немца, что-то, не знаю что, ему сказал. Немец послушал: «Гут, гут». Направо – в Германию. После этого выписывают такую красивую бумагу, что такого-то числа, в такое-то время прибыть туда-то для отправки в Германию. Но когда пришло это число, все наши ребята, которые в селе, все убежали в лес. Никто не прибыл, и они не приехали, потому что они чувствовали, уже слышен грохот был наших орудий, что вот-вот наши придут. А так я мог сам засвистеть туда.

- С немецким гражданским населением сталкивались? Были контакты во время войны с гражданскими?

- Нет. А откуда? Когда мы в Германии были, там местного населения почти не осталось. Да сколько мы там после войны были-то? Два месяца, а потом нас оттуда вывели. Может, у старших начальников и были, а у нас откуда?

- Трофеи брали?

- Ну, какие трофеи. Я посылку отправил домой одну. Собрал там материал, кофточки своим сестрам. Отправлял две посылки – одна дошла, одна нет. У нас, у солдат, никаких трофеев не было. Откуда?

- А например, оружие там, пистолет, часы?

- Не помню. А оружие, кто тебе пистолет разрешит? В вещевом мешке таскать, что ли? Так после войны старшина все равно вещмешки проверял. Может быть, командный состав и старшины и имели, а нам куда его? За спиной носить? Не помню. Я даже когда в Венгрии в 1956 году был, мог оттуда пистолет привезти, но не привез. Не нужен был.

А вот часы были. Такие будильники. Мы их меняли в «махнем не глядя».

- В 1956 году ваша дивизия входила в Венгрию. Как венгры вас встречали?

- Так стояли, недружелюбно. Венгры, они же воевали против нас, они не будут встречать нас с цветами. Но лично у меня никаких столкновений с венграми не было.

- Василий Егорович, как бы вы могли описать хорошего солдата?

- Знаете, по-моему, хорошего солдата сразу видно. Вот, например, сейчас постройте мне гражданских, я подойду и скажу, кого я возьму, а кого нет. Я мог определять. Я после армии двадцать шесть лет проработал военруком в училище, так я всех наперечет знал.

- А какими качествами должен обладать хороший солдат?

- Смелость, самое главное. На фронте – смелость, остальное все. Трус – кому он нужен.

Но вы не думайте, что все такие смелые. На фронте каждый боится. Но когда к фронту идешь – слышишь грохот, потом стрельбу – страшно. А потом приходишь, уже наступление, и, вроде, уже не боишься.

- А что такое хороший командир?

- Я считаю, тот, кто во всех отношениях добросовестный. Начиная от подъема и до отбоя. И отношение к службе добросовестное, чтобы не опаздывал, не пил, любил своих солдат.

Я вот в армии двадцать восемь лет прослужил, так у меня только одно наказание было. Я тогда майором был, зашел на химический склад и закурил. А в это время проверка окружная. Майор увидел, что я курю и доложил командиру дивизии, тот мне выговор влепил. А потом, на ноябрьские праздники, меня командир полка к поощрению представляет, а начальник отдела кадров говорит: «Так вы что, Старастенко хотите уже поощрить? Он только наказан». «А вы снимите с него это взыскание, вот и будет поощрение». И это единственное взыскание было, больше меня никогда не наказывали, не за что было.

- Василий Егорович, за что вы воевали?

- Знаете, я с фронта бабушке письмо написал, сказал, что я мщу за дядю Федю. Это ее самый младший сын был, его в 1939 году призвали и он в Финскую войну погиб.

- Война снилась?

- Я когда в Бердичеве служил, так каждую ночь кричал: «В атаку, вперед!» Жена вскакивала и меня за руку или за ногу дергала. Мы там в коммунальной квартире жили – проходная комната, в которой три девушки-студентки жили, и следующая наша. Я ночью как-то закричал «В атаку, вперед!», – а жены тогда не было. Девушки тут же вскочили, испугались. Утром жене говорят: «Что-то у вас муж кричал “В атаку, вперед”».

Сейчас уже почти не снится, зато сейчас мне училище постоянно снится.

- А вообще вот война – самый главный эпизод в вашей жизни? Или послевоенная жизнь важнее?

- Конечно, самое главное. А вообще, я считаю, что я после войны второй раз родился…

| Интервью: | А. Драбкин |

| Лит.обработка: | С. Смоляков |