Н.С. - Родился 20/4/1925 в селе Агарак Юргинского района Омской области. Я был вторым ребенком в семье. Мой дед Ксенофонт Григорьевич Степанов имел 14 детей, считался справным и зажиточным хозяином, имел большой дом с тесовыми воротами на горе, и в его доме проживали 4 неженатых сына и три незамужних дочки. В 1929 году дед отказался вступить в колхоз, попал под раскулачивание, и всех Степановых, проживавших в дедовском доме, в том числе и нашу семью, выслали на Крайний Север, в Салехард. Дед был георгиевским кавалером, участником русско-японской и 1-й Мировой войны, и при раскулачивании ему и это вспомнили. И мой отец, Кузьма Ксенофонтович, в 1916 году был призван в царскую армию, в 1919 году попал по мобилизации в Белую Армию, а потом уже служил и воевал в Красной Армии. Вот такие, "гримасы судьбы"... Многим сибирским крестьянам в Гражданскую войну довелось служить и у белых, и у красных, кому куда повезет попасть, кто первый мобилизует... И повезли нас в 1929 году на баржах по Оби, раскулаченных сажали в трюмы, и это "плавание" и осталось в моей памяти, как первое детское воспоминание, я все боялся, что нас потопят. Потом мы узнали, что несколько дырявых старых барж потонули в реке вместе с людьми по дороге до пункта назначения. Нас высадили в Салехарде, за Полярным кругом, поселили в длинный узкий барак, на полу валялась солома, прикрытая мешковиной. Сплошная ночь, долгая зима, и только весной вновь появилось солнце. Хлеба не было, ели оленье мясо и еще спасались тем, что покупали у ненцев рыбу, и даже лампадки зажигали на рыбьем жиру. Ненцы приезжали на оленьих упряжках и говорили: "Рыбы нет, щука есть!".

В поселке Салехард не было врачей, не было больницы, и немало раскулаченных померло в первый год только из-за отсутствия минимальной медицинской помощи. Весной отец и мать завербовались на работу на плавучий рыбзавод и в конце лета вернулись к нам, привезли рыбу для пропитания семьи и два бочонка рыбьего жира. Перед второй зимовкой власти в Салехарде решили "разгрузить" поселок от избытка сыльных, ведь завезли сюда на погибель уйму народа, а они держатся и повально не вымирают, народ особенный - крепкая кость, сибиряки. Нас снова посадили на баржи и повезли по реке.

На слиянии Иртыша и Тобола, в том месте, где по преданиям погиб Ермак, нас высадили в тайге и приказали ссыльным-раскулаченным здесь обустраиваться. В пяти километрах от нас находился небольшой охотничий поселок Ушаково. Из комендатуры привезли палатки, сказали, что взрослые и старшие дети будут зимовать в палатках, а младших детей на зиму забрали в дом охотника, где была русская печь. Дед с сыновьями стал рубить лес в тайге для строительства избы, но коней не было, и бревна тащили на себе волоком по снегу. Вот здесь многие не пережили первую зиму, смертность была очень высокой. Некоторые пытались бежать, но куда можно уйти лютой холодной зимой по дикой тайге? Беглецов вылавливала по тайге местная комендатура, а тех, кто смог добраться до "Большой Земли", все равно хватали и арестовывали, ведь ни у кого не было каких-либо документов, ни паспорта, ни справки. Постепенно, в округе, на расстоянии от пяти до двадцати километров друг от друга, выросли поселки ссыльнопереселенцев: Стена, Шангинск, Западный, Чубариха... Хлеба почти не было, спасались рыбалкой, а потом стали корчевать деревья и сажать огороды. В 1932 году в нашем поселке появился первый трактор, который корчевал пни на "будущих колхозных полях". Запомнился наш поселковый комендант, разъезжавший на красивой лошади вороной масти, всегда веселый, балагур, и при этом - настоящий зверь, а не человек. Беглецов он не щадил... Наш поселок получил название Западный и находился от райцентра Вагай в ста километрах. Жили мы "тайгой и рекой", собирали в лесу ягоды,орехи, в реке было много рыбы, а вот с хлебом был полный "швах", муки спецпереселенцам не выдавали , и мы, дети, лазили на липы, собирали листья с лип, к ним добавляли мох и толкли это в ступке в муку, туда еще досыпали опилки - и вот такой хлеб пекли и ели...

Мой отец был настоящим русским самородком, мастером "золотые руки": и столяр, и плотник, и стекольщик, прекрасно разбирался в технике, мог ремонтировать и чинить любые механизмы и машины, и в 1935 году отца отправили в райцентр Вагай на строительство электростанции. И когда станцию построили, отец остался на ней работать механиком и в 1937 году забрал нас, пять человек - маму, меня, старшую сестру и двух младших братьев - к себе в Вагай. Это был забытый Богом "медвежий угол". Отец был грамотным человеком, закончил церковно-приходскую школу и дальше сам занимался своим самообразованием, овладевая различными специальностями и знаниями.

Что представлял собой Вагай в то время? Две улицы, на одной были двухэтажные деревянные дома. Всего одно здание из кирпича - райком партии. До Тобольска от Вагая было 75 километров и зимой жители Вагая были отрезаны снегом и буранами от остального мира. Морозы доходили до 55 градусов. Весной, в мае, когда река освобождалась от льда, по воде на пароходах в Вагай завозили товары и продукты, в пяти километрах от райцентра находился речной порт. На нашей улице почти у всех местных были фамилии : Сухинины и Доронины. Мать пошла работать в колхоз имени Симакова, и летом, когда в школе не было занятий, с двенадцати лет, я тоже трудился в колхозе. Здесь в Вагае мама родила еще двух дочек. Так и жили...

Г.К. - А каким было отношение местных к спецпереселенцам, скажем, в школе?

Н.С. - Там местных было намного меньше, чем сосланных и раскулаченных...

Местные власти и учителя усиленно нас "перевоспитывали", пытались "перековать" в советских патриотов. И у них это получилось... Вытравливали из нас веру в Бога, в домах запрещали держать иконы, а в церковные праздники всех школьников специально сгоняли на субботники... Один раз еду с колхозного поля на телеге и пою частушку: "Когда Ленин умирал, Сталину наказывал. Хлеба крошки не давай, пшеничный не показывай.."., так сразу меня поволокли на допрос в комендатуру: "Кто научил тебя таким песням!?". Кроме раскулаченных спецпереселенцев с началом войны в Вагае появились высланные из Поволжья немцы... А в 1938 году в Вагай в ссылку привезли семьи "троцкистов" и среди них семью расстрелянного маршала Егорова, его дети учились в нашей школе, и, по указке учителей, их все жестоко травили, как "детей предателя и врага народа"... Страшно вспоминать об этом, но так было...

"Клейменные" спецпереселенцы травили таких же "клейменных ЧСВН (членов семей врагов народа)"... В комсомол или в пионеры детей спецпереселенцев не принимали года до сорокового, и я помню, как из Западного всем поселком провожали в Вагай на прием в комсомол первого и единственного на тот момент отличника учебы из семьи спецпереселенца. А в то время в школе в Западном обучалось свыше тысячи учеников...

Для нас это было чем- то невероятным, что "нашего парнишку" принимают в комсомол!

Г.К. - Разговоры о возможной войне с Германией в Вагае ходили?

Н.С. - О чем вы? Где мы и где Германия... В Вагай даже радио провели уже после начала войны. О том, что началась война с немцами, в райцентре узнали после обеда 22/6/1941. Меня вызвали в военкомат и дали поручение - развозить на лошади по окрестным деревням и татарским аулам повестки на призыв. А номеров на домах не было, попробуй ночью найди избу призывника, да еще не ошибись, если половина деревни, скажем, носит фамилию Иванов или Петров. Призывников мобилизовали и увезли на сборный пункт в Тобольск, а моего отца в армию не забрали, и не потому что он был "спецпереселенцем", таких уже в сорок первом году брали в армию без ограничений (конечно, кроме немцев), а потому что он был единственным специалистом-электриком на местной электростанции, отцу даже дали "бронь", но в июле 1943 года он попал в армию и в составе артполка дошел до Берлина. Первые два военных года мы продолжали жить в Вагае, жизнь была очень голодной. Вроде и рыбы в реке полно, но не было соли, чтобы ее засолить, и рыба пропадала. Днем я работал в колхозе, я по вечерам трудился кочегаром на электростанции, там был "дизель на дровах", только заслонку откроешь, а на тебя волной идет угарный газ. Зарплаты за работу на электростанции мне не полагалось. Я ждал призыва в армию. Райвоенком в Вагае был подлецом и взяточником, за подношение в виде кабанчика или овечки устраивал для "уклонистов от армейского призыва" официальную отсрочку, сам жил в крепком доме за трехметровым забором, и одна комната в его личном доме и считалась райвоенкоматом...

Г.К. - Когда Вас призвали в армию?

Н.С. - 20/4/1943 меня мобилизовали, но все тропы до Тобольска развезло, а лед на реке еще не сошел и вся наша команда призывников из Вагайского района, человек восемьдесят, "застряла" в райцентре. С нами стали проводить какие-то занятия: " как ползать по-пластунски", а потом, с началом навигации, пришел колесный пароход и повез нас по Иртышу. Каждому призывнику было приказано взять с собой из дома запас сухарей на три дня. В Омске, в военкомате, нашему призыву устроили "первую сортировку". Уточнили мое образование - 8 классов средней школы. А я такой тощий был, что винтовку с трудом подымал. Сначала мы попали в 23-ю запасную бригаду в Новосибирск, потом нас на поезде отправили в Барнаул, и, уже отсюда, пешим маршем мы добирались до Бердских лагерей, где были сконцентрированы несколько запасных полков.

Г.К. - Что запомнилось из "запасного армейского периода"?

Н.С. - В первую очередь запомнился постоянный голод, ничем не оправданный и необъяснимый. Кормили в обед только щами с зеленой капустой, вечером могли дать маленький черпак каши, и на сутки нам полагалось всего по 300 грамм хлеба. В обед приносили "кирпич" хлеба и делили его на 12 частей, на все отделение, так каждый мечтал получить горбушку... Бойцы в запасном полку были поголовно истощены.

Один раз принесли щи, а там черви плавают, поднялся шум, но это же советский запасной полк, а не "Броненосец Потемкин", из округа приехала комиссия, арестовали пять человек, "организаторов протеста", и нас продолжили кормить по "блокадной норме"...

Учебные занятия мы проводили в поле, строем шли восемь километров, и с утра до вечера: "штыком бей-коли", или, иммитировали атаку "силами роты".

А когда назад шли на обед, и уже у каждого от усталости был "язык на плече", так от нас требовали, чтобы мы возвращались строем и с песней... Командный состав в "запаске" состоял сплошь из "тыловых крыс", офицеры, как на подбор, безжалостные и бессовестные подонки, и нам в ротные командиры достался один садюга, лейтенант, который всячески над нами издевался. Мы все мечтали, чтобы его вместе с нами на фронт отправили, мечтали, как на первом же перегоне скинем этого ротного под колеса поезда, но мы поехали на фронт, а эта сволочь осталась в тылу, да еще сказал нам "прощание": "Мало я вас гонял!"... Единственным светлым периодом в запасном полку был месяц, когда нас отправили помогать убирать урожай в Алтайском крае.

Наш взвод определили в один из колхозов, мы косили хлеб, а меня потом поставили в помощники к кузнецу, так я первое время еле молот приподнимал. Но здесь мы отъелись, а колхозники при расставании подарили каждому красноармейцу по котелку меда и дали на взвод целого кабана, которого сразу у нас отобрали офицеры.

В сентябре мы вернулись с уборки урожая, нас сразу переодели, выдали шинели, и, без промедления, "по зеленой улице", отправили на фронт.

На пропитание в дорогу выдали сухой паек - крупу, которую мы просто не успевали отварить на редких и коротких стоянках. В нашем эшелоне в одном из вагонов ехали фронтовики, возвращающиеся на передовую после выписки из госпиталей, а в других вагонах ехали освобожденные из лагеря уголовники, их прямо с нар направили на фронт. Так на станции, в Горьком, фронтовики, отчаяные ребята, вскрыли "ледник" в котором хранился голландский сыр, но тут прибежал часовой и выстрелами из винтовки убил двоих ребят... А потом уголовники стали громить станционные базары по пути нашего следования, и начальство (офицеры, сопровождающие маршевые роты на фронт) просто наглухо закрыло наши вагоны и только на Украине двери вагонов были снова открыты, а до этого...- как диких зверей, в "клетках" везли... В прифронтовой зоне наш эшелон был разбомблен немецкой авиацией, было немало убитых, после бомбежки нас собрали и повели колонну пешим маршем. Прибыли мы в 237-й стрелковый полк, нам на месте выдали винтовки и боеприпасы и в первый же день по прибытию бросили в бой. Посадили десантом на самоходки и объявили приказ - перерезать немцам пути отхода.

Г.К. - Как через Днепр переправлялись?

Н.С. - Нас как раз отвели на пополнение, и здесь у какого-то днепровского притока началась подготовка к переправе, мы делали плоты, откуда-то пригнали лодки.

Перед форсированием была сильная бомбежка и когда ночью мы стали переправляться, то я был уверен, что в эту ночь погибну... А потом все страхи куда-то исчезли.

Это была не переправа, а сплошная бестолковщина... До сих пор вся кровь, пролитая в те дни, стоит у меня перед глазами... Как вам это объяснить? Все, что происходило за Днепром, для меня сейчас смешалось в один кровавый сгусток...

Потом уже собрали всех тех, кто уцелел, и в какой-то момент нас придали танкистам, снова посадили, как танкодесантников, на Т-34 и на самоходки и бросили в прорыв.

Уже в районе Белой Церкви, когда нас повернули на юг, во время нашей танковой атаки, а вернее сказать, дело было так - вперед пустили девять самоходок с пехотой на броне, и тут немцы накрыли нас артогнем. Мы спешились, немцы были совсем рядом, во мне кипела злость и был такой азарт, что и не передать словами, я прицельно стрелял по немцам, пока не получил осколок в ногу.

Г.К. - Ранение оказалось тяжелым?

Н.С. - Раненых на машинах отвезли в санбат, меня положили на операционный стол. Наркоза не было, так меня крепко привязали к столу, и началось "зверство"... Хирург мне потом показал вытащенный из раны зазубренный осколок и спросил: "Хочешь на память?". Ходить совсем не мог, нога распухла после операции. Раненых отправили в тыл, в Курск, где около церкви, в пятиэтажном, непонятно каким образом уцелевшем в оккупацию здании, разместился эвакогоспиталь. Но этот госпиталь находился рядом с железнодорожной станцией, и во время налета на станцию одна бомба попала прямо в церковь, и у нас в госпитале вылетели все стекла из окон. Поднялась паника, крики: "Всем вниз! Спасайся братцы!", и мы ползком из палат..., да еще с пятого этажа...

Давка, дикий мат, вопли задавленных раненых.., вспоминать даже жутко...

Нас погрузили в санпоезд, отправили за Урал, на станции в Краснокамске нас "сняли", и на санных упряжках, накинув нам на плечи полушубки, повезли в местный госпиталь. Пролежал я здесь до февраля 1944 года. Из команды выздоравливющих я попал в запасной уральский полк: "Еланские лагеря", где формировались маршевые роты для фронта. Невыносимые условия и жестокая "драконовская" дисциплина. Каждый день заставляли рыть по пять метров траншеи полного профиля, как нам говорили "для обучения молодежи", а почва там - галька с глиной, лопата такую землю не брала. Кто эту норму не выполнял, того лишали обеда, а кормили там не впроголодь, а лишь бы мы не подохли раньше времени, давали одну баланду с зеленой капустой. Наш батальон, полностью сформированный из фронтовиков, возвращающихся в Действующую Армию после госпиталей, в один из дней просто взбунтовался и отказался есть эти помои.

Сразу приехала комиссия и стала нас пугать трибуналом и отправкой в штрафные роты, требовали выдать зачинщиков этого акта неповиновения. Мы спрашивали у членов комиссии: "Как так можно относиться к фронтовикам, прилившим свою кровь в боях за Родину?!". С нами решили не связываться и на следующий день наш батальон переодели в новое обмундирование, выдали сухой паек, погрузили в эшелон, отправили без волокиты и задержек на фронт. В Москве нас сводили в баню, мы даже успели увидеть салют, и опять на запад.. Привезли под Витебск, я попал в 3-й БФ, в 97-ю стрелковую дивизию, в пулеметный взвод учебного батальона.

Г.К. - Из каких подразделений состоял учебный батальон дивизии?

Н.С. - Несколько взводов: станковые пулеметчики, минометчики, снайпера, саперы. Учбат готовил сержантов: командиров пулеметных и минометных расчетов, и в затишье находился в дивизионных тылах, в качестве резерва комдива. Мы изучали матчасть пулемета, сборку и разборку "максима", проводили стрельбы, и через полтора месяца мне присвоили звание старшего сержанта и назначили командиром расчета. В июне сорок четвертого года учбат вывели на передовую, и все последующее время наше подразделение участвовало в непрерывных боях, как обычный стрелковый батальон. Командиром нашего пулеметного взвода был молодой, веселый, никогда не унывающий лейтенант, москвич Володя Медведев. Часто напевал старую песню про безногого калеку, солдата 1-й Мировой войны, вот и "накаркал", под Кенигсбергом в бою Медведеву оторвало ногу. В пулеметном взводе было четыре расчета.

Г.К. - Наступление на Витебск во второй половине июня 1944 года. Что запомнилось?

Н.С. - Учбат занял участок передовой, мы рыли траншеи и ходы сообщения, строили блиндажи. Еще до этого от нас куда-то забрали снайперский взвод. Ночью началась канонада, наши орудия били по немцам два часа без передышки, а мы не понимали, в чем дело, никто нам приказ о наступлении не зачитывал. Потом внезапно гул канонады прекратился, стало тихо. Настроение было у всех приподнятым, но тревожным.

Комбат передал приказ: "По-пластунски! Вперед!", а потом все пошли в полный рост. Два расчета, мой и Леши "Курского", двигались в одном направлении, прикрывая друг друга огнем по очереди во время перебежек. А расчеты полнокровные, еще "учбатовские", по пять-семь человек в каждом, с собой восемь коробок с пулеметными лентами - 2.000 патронов. Дошли до первой траншеи, изредка попадались немецкие трупы, все перепахано взрывами. А немцы не круглые дураки, они свою первую линию заранее пристреляли, и как только мы заняли траншею, немцы накрыли нас артиллерией. Нам пришлось отойти и обходить этот участок через лес. А ночью нас повернули на юг, в обход Витебска. Шли две ночи, по 60 километров за ночь, через каждые пять километров нам устраивали пятиминутный привал. Ноги "гудели от усталости", благо, у нас, у пулеметчиков, были две подводы, так пулеметы, вещмешки и боезапас мы погрузили на подводы, а так мы совсем бы умаялись. Днем, до наступления первых сумерек, мы находились в лесах, соблюдая правила маскировки, костры не разводили. На третьи сутки, пройдя примерно около 150 километров, мы вышли к какой-то деревушке, в которой уже разместился штаб нашей дивизии. Заняли передовую. Перед нами скат, за ним в низине луковое поле, полоса шириной метров 500, а дальше немецкие траншеи.

А поле сплошь заминировано, наши саперы только туда сунулись, так их сразу перебили. Привели штрафбат, выстроили в цепь и погнали во весь рост в атаку через заминированное поле. По нашей траншее сразу пронеслось, мол, "разведка боем", и тут на наших глазах произошла трагедия, настоящее смертоубийство. Штрафники один за другим рвались на минах, да еще немцы все поле накрыли шквальным артиллерийским и минометным огнем, и мы, с комом в горле, не в силах вымолвить слова, смотрели, как погибает штрафбат. И тут наш командир громко прокричал, дословно следующее: "Это враги народа! Они искупают свою вину кровью!"... Когда все закончилось, ближе к вечеру, нам приказали пулеметным огнем прикрывать саперов. Мы быстро вырыли в песчаном грунте зигзагообразную траншею, наметили огневые позиции.

Саперы поползли вперед, а два расчета, мой и "Курского", меняя друг друга, вели непрерывный огонь. За нами встала батарея 76-мм орудий.

В ответ на наш пулеметный огонь немцы начали минометный обстрел. На наше счастье, мы еще до обстрела успели выкопать для себя ниши в траншее, "под пулеметом".

Третья мина попала прямо на нашу пулеметную позицию. Меня засыпало землей..., и когда я очнулся и выкарабкался, то на месте пулемета увидел только воронку, первого номера нет, а там где был второй номер - только его рука из земли торчит...

Но, оказывается, первый номер живой, я откопал его из-под земли, и кровь у него изо рта и ушей идет. Я быстро выкопал из-под обвалившейся стенки окопа своего второго номера, он очухался, и мы поволокли контуженного первого номера назад к лесу.

Здесь нас увидел лейтенант Медведев: "Где части пулемета!? Как мы докажем что пулемет разбит, а не брошен?! Как составим документ?!". Ночью я пополз обратно на разбитую минами огневую, еле нашел в земле "замок" от пулемета, вернулся, и взводный составил акт на списание "максима". Ночью к нам пришла полевая кухня, привезли что-то пожрать, а у меня по-прежнему рот песком забит. Нашего первого номера, бывшего парикмахера носившего щегольские усики, мы положили на подводу и отправили в санбат. Сидим, ждем, что будет дальше. Приказывают нашим двум расчетам и нескольким ребятам с минометного взвода (в моем расчете оставалось пять человек, а в соседнем четыре) проползти через разминированное поле и в ста метрах от первой немецкой позиции выкопать траншею. Предупредили, что если мы до утра не успеем вырыть, или немцы нас заметят - сами отбивайтесь, ни шагу назад, чай, не безоружные.

У меня автомат ППШ, а у остальных винтовки и карабины. Мы поползли выполнять приказ. Когда ползешь, то дисковый автомат ППШ надо было держать диском кверху, потому что если в диск попадал песок - не было подачи патронов. Автомат с рожковым магазином был намного надежней, а потом, я, вообще, добыл себе немецкий автомат, с ним и воевал до самого ранения.... Саперными лопатками управились в срок, но под утро, один сержант-минометчик решил проверить, хорошо ли мы замаскировали траншею, приподнялся, сделал несколько шагов вперед, и, видно, задел растяжку, сразу взорвались две противопехотные мины, и сержанту оторвало ногу. И тут по нам начали бить из пулеметов, сплошной поток трассеров устремился к месту, где раздались взрывы.

Мы вжались в землю, а немецкие пулеметчики бесновались целый час, поливали огнем траншею. Потом все затихло, огонь прекратился, из тыла приполз связной и передал приказ возвращаться назад, нас сменят пехотинцы.

Потом нас отвели километров на пять от передовой, пополнили, и наш батальон пошел в обход города и вышел на окраину Витебска. Ночью мне приказали явиться в штаб батальона и получить там новый пулемет, взял с собой второго номера.

Идем, слышу свист снаряда, мы упали на землю, впереди разрыв. Шальной снаряд вещь поганая, хуже всего под него попасть, ведь убьет осколками шального снаряда и никто твой труп не найдет, а в роте тебя посчитают за дезертира или в лучшем случае напишут "пропал без вести". На рассвете вернулись назад с новым пулеметом.

Надо было проверить, как он работает - сняли с пулемета заводскую смазку, вставили ленту, дали пару очередей - вроде бьет нормально.

Перед нами берег Западной Двины, а напротив, за речкой, - разрушенная церковь, рядом с ней скопление немцев, стоят орудия, а неподалеку видны руины четырехэтажного здания. И тут нам объявлют очередной приказ - два расчета, мой и "Курского", должны ночью незаметно вплавь преодолеть реку, занять позицию в развалинах четырехэтажного дома и, оттуда, утром, по сигналу ракеты поддержать внезапным огнем наступающие и переправляющиеся части. Мы соорудили плотик, на него поставили "максим" и коробки с пулеметными лентами. В темноте поплыли, держась за плотик, толкая его перед собой. Вода еще холодная, хоть и конец июня. Страха не было, я понимал, что это задание гибельное на все сто процентов, но думал только об одном, как свою жизнь в бою подороже отдать. Боялся только одного, что вдруг кто-нибудь из бойцов расчетов чихнет-кашлянет, и нас обнаружат раньше времени. И тут нам просто повезло.

Мы незамеченными добрались до берега, волей счастливого случая оказались как раз между двумя немецким опорными пунктами, рядами обороны. Подползли к дому, возле него стоит немец-часовой. У меня был в расчете боец Демьяненко, умевший мастерски метать ножи. Еще весной, в затишье, он показывал нам свое умение, и говорил, что научился метать ножи еще до войны, но где и в каких частях его это обучили?- он не рассказывал. И тут Демьяненко и пригодилось его умение. Он метнул финку и "снял" немца. Мы пробрались в дом, а там все разрушено, включая лестничные пролеты. Взобрались кое-как на третий этаж, я выбрал широкую брешь в разбитой стене, приготовились к стрельбе, но темно, хоть "глаз выколи", ничего не видно. На рассвете, увидели взлетевшую над рекой ракету и открыли огонь. В ответ по нам начали "гвоздить" из пулеметов и бить с орудий прямой наводкой. Мы затихли на время, и как только немцы перенесли огонь на реку, считая нас уже уничтоженными, мы снова вступили в бой. Расчет "Курского" находился на другой стороне здания.

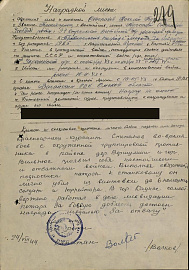

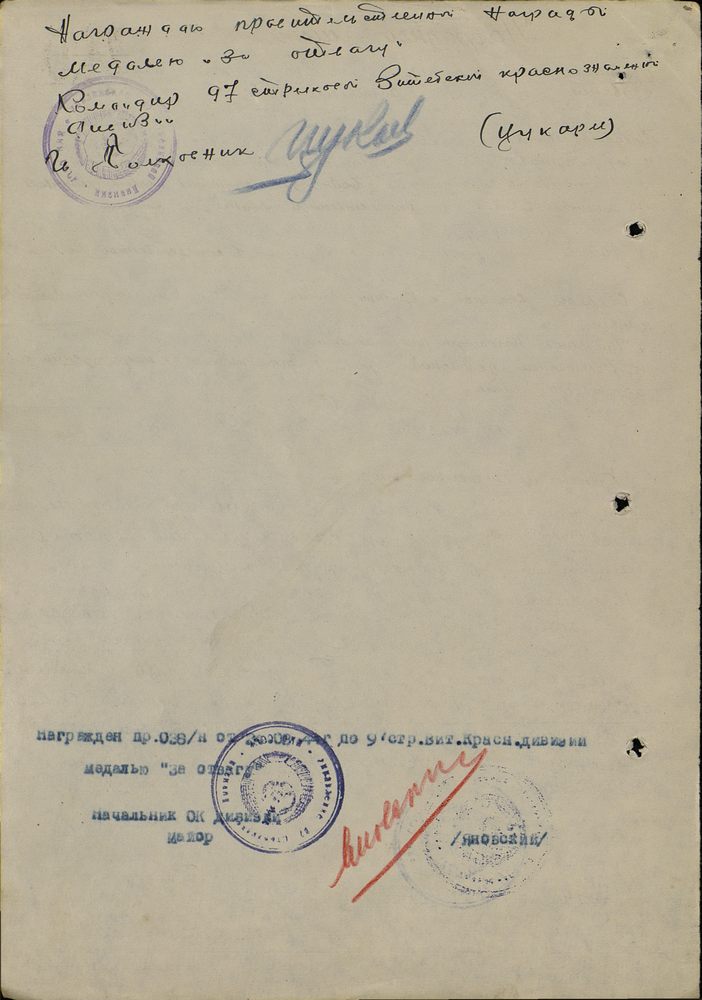

Немцы опять открыли по нам сильный огонь. Был убит мой второй номер, еврей Миша Портной, а Демьяненко получил осколок в плечо... В этот момент наши ударили с фронта и прорвали немецкую оборону. За этот бой меня наградили медалью "За Отвагу".

Г.К. - Такой героизм на серьезный орден тянет. Почему наградили только медалью? Сыграл свою роль факт, что Вы "сын спецпереселенца"?

Н.С. - Не думаю. Командиру второго расчета дали орден Славы 3-й степени, а мне только "За Отвагу", объяснив это тем, что Леша "Курский" людей не потерял, а мой расчет имел потери... Не знаю... Нас оставили потом в Витебске на 10 дней, принимать пополнение и охранять захваченные немецкие склады, и тут я случайно увидел своего бывшего первого номера, контуженного разрывом мины на третий день наступления, "парикмахера", уже с орденом Славы на груди. Он толком не мог объяснить, за что орден получил...

Вообще, вся наградная система на войне была полностью непонятной, а иной раз просто абсурдной... Когда я попал в конце войны в танковое училище, то боевые награды были лишь у немногих курсантов. А ведь набор наш был полностью фронтовым, и большинство ребят до отправки в училище провели на фронте по одному-два года, имели ранения, а вот наградами не были отмечены и считали себя несправедливо обойденными. В училище нередко в курсантской среде ходили такие разговоры: "Кто к штабу был поближе, тот ордена и получал"...

А насчет статуса " сын спецпереселенца" - я не заметил различий по отношению начальства ко мне и к другим бойцам, к тем, кто с "чистой анкетой".

Мне довелось своими глазами увидеть ответ из Вагая на запрос, который, уже после войны, отправило командование военного училища по поводу курсанта Степанова Н.К.. Ответ был таким: "Дед был раскулачен, но наемной силой не пользовался"...

Г.К. - Куда дальше лежал Ваш боевой путь?

Н.С. - Нас бросили в Литву, в наступление на Вильнюс.

Мы обошли город и с западного направления отрезали немцам возможности для отхода.

Здесь погиб наш комбат. Мы шли по дороге и тут увидели, что рядом, в поле, немолодой мужик пасет лошадь. Комбат произнес: "Подозрительный какой-то тип, надо его проверить", и подошел к мужику. Тот из пистолета в упор убил комбата, запрыгнул на лошадь, но уйти не успел, мы его сразу "срезали" очередями из многих стволов.

Немцы держались в осажденном Вильнюсе, им, окруженным, с самолетов скидывали боеприпасы на парашютах, и немцы неоднократно предпринимали безуспешные попытки прорвать кольцо окружения. Через какое-то время гарнизон города капитулировал, и наша дивизия вошла в Вильнюс. Находились мы там дней десять, днем местные поляки с бело- красными повязками на рукавах нам улыбались и приветливо махали руками, а ночью по нам стреляли из-за каждого угла, из засад.

Нам отдали приказ - задерживать всех "красно-белоповязочников" и уже первые пойманные нами поляки указали на тайные схроны с оружием, с пулеметами.

Дальше мы пошли на Восточную Пруссию, и здесь начали нести серьезные потери.

Идем по проселочной дороге, вокруг отдельные хутора. Подходим к речке, а там с мостика два бревна в сторону откинуты. Два наших пулеметчика подошли поставить бревна на место, только коснулись - взрыв, обоих наповал, под бревна немцы заложили мину...

Г.К. - Перед входом наших частей в Восточную Пруссию командиры и политработники проводили какие-то инструктажи на тему: "как вести себя с местным населением"?

Н.С. - Да. Нам объявили строгий приказ: "Не трогать гражданское местное население", и также предупредили, что категорически запрещается брать у местных любые продукты и даже воду, все может быть специально заранее отравлено. И тех, кто на этот приказ плевать хотел, но попался начальству, стали расстреливать перед строем подразделения.

У нас был один боец, у которого в оккупацию немцы расстреляли всю семью, так он на одном из хуторов стал насиловать девушку, и по ходу пристрелил ее отца, пытавшегося помешать насилию. Этот факт как-то "всплыл" и по приговору трибунала этого бойца расстреляли перед полковым строем. Но не все гражданские немцы были "безобидными несчастными овечками" и "жертвами гитлеровского режима". Вот вам пример.

Заходят трое наших бойцов в немецкий дом на хуторе, просят попить у старика.

Он показывает головой, мол, вон, вода в чайнике, пейте. Бойцы ему говорят - сам сначала первым отпей. Немец выпил. Наши после него напились из чайника. Вернулись в строй, и вдруг падают замертво. Отравил их немец, себя не пожалел, а двоих наших отправил на тот свет. Третий боец выжил, он всего пару глотков успел сделать.

Была еще одна беда - отравленный алкоголь. Рядом с нами танкисты нашли бочку спирта с маркировкой: "этиловый" и устроили пьянку, а в бочке оказался анитфриз или что-то подобное, отрава, - погибло сорок человек...

Г.К. - А по отношению к пленным солдатам вермахта были какие-то инструкции?

Н.С. - Не помню точно. Кажется, нам политработники говорили, чтобы пленных не расстреливали и не допускали самосуда. В Пруссии одно время был какой-то "ералаш", форменный бардак, мы вырвались вперед, а наши обозы и тыловые подразделения отстали, так окруженные немцы с танковой техникой вышли из лесов и просто перебили наши вторые эшелоны... После того как расстреляли и передавили наши санбаты с ранеными и медперсоналом мы стали платить немцам той же монетой...

Во время боя в плен не брали, а если кто потом выползал с поднятыми руками, после того как стрельба уже затихала - тех обычно не трогали... Был случай, что нам приказали занять хутор на высотке, окруженной лесом. Мы пошли вперед, а из леса, из траншей по нам открыли огонь. Завязался бой, возились мы там долго, оказалось, что перед нами обороняются не немцы, а украинцы из какого-то "власовского" подразделения. Когда у них закончились патроны, то они подняли руки вверх и стали сдаваться в плен, вышло человек пятнадцать. Все украинцы, все здоровенные бугаи, кричат нам: "Товарищи! Не стреляйте! Мы свои! Нас заставили! Мы не хотели!"... И мы их не постреляли на месте, а связали им руки и под конвоем из трех бойцов отправили в штаб дивизии.

После войны, когда пленные немцы работали у нас на восстановлении разрушенного хозяйства и на стройках, я заметил, что моя былая ненависть к немцам прошла, я уже не воспринимал их как своих лютых врагов. Хотелось забыть военное лихолетье как страшный сон...

Г.К. - По Вашему мнению, стойкость в бою немецких частей к концу войны изменилась?

Н.С. - Да, но это были не только объективные кардинальные изменения в поведении в бою немецких солдат, следует добавить, что и мы стали на них смотреть иначе.

Скорее всего произошел перелом в нашем солдатском сознании, после успешного и стремительного белорусского летнего наступления мы стали относиться к немцам как к "слабакам" и "дохлякам", которых мы на куски если надо порвем. Мы перестали бояться немецких танков и авицию, перестали бояться всего остального, хотя, позже, в Восточной Пруссии, они нам крови много попили и потери мы несли весьма серьезные.

Просто, для сведения: из тех кто в конце июня воевал в пулеметном взводе учбата до конца ноября сорок четвертого года в живых осталось два человека: лейтенант Медведев и я... А в 1943 году немцы на Днепре воевали и бились до последнего патрона, невольно вызывая наше уважение к своим боевым качествам.

Г.К. - В Восточной Пруссии Вас ранило во второй раз?

Н.С. - 22-го ноября. Мы шли по шоссе, покрытому металлическими плитами, попали в артиллерийскую засаду, немцы заранее пристреляли дорогу, и как только мы вытянулись на шоссе, нас накрыли артналетом. Все по сторонам, кто в кювет, кто в поле, потом с трудом собрали личный состав. Нам приказали двигаться только по проселкам. Дошли до немецкого опорного пункта, перед нами хутор, совсем небольшой поселок, и кирха на возвышенности. Стали по очереди окапываться, один расчет долбит лопатами твердый глинистый грунт, а второй пулемет в это время ведет огонь по опорному пункту. Сначала выкопали ячейки, потом соединили все в траншею. Под утро стало тихо, мы попробовали пройти вперед, захватить хутор, и тут заметили, что у нас на стыках никого нет. Услышали шум танковых моторов, а у нас ни противотанковых гранат, ни артиллеристов за спиной, мы поняли, что нас обходят и батальону пришлось сразу отходить назад. Но вскоре подошли наши танки, и мы поднялись в атаку. Взяли этот хутор. Нас еще в Вильнюсе пополнили западными украинцами, и осенью, в Пруссии, так получилось, что у меня расчет состоял из "западников", четыре человека, "откормленные лбы". Они обнаружили в сарае свиней, постреляли их и стали прямо в сарае жарить мясо. Я подхожу к ним и приказываю занять позиции, а один из них мне отвечает: "Ты нас не трогай, а то всякое может случиться". Я к взводному, посоветоваться - что мне с этими хохлами делать?, а лейтенант отвечает: "Да плюнь ты на них, с ними все равно много не навоюешь!". И тут снова немцы пошли в лобовую танковую атаку. Один из первых снарядов попал прямо в сарай, где "западники" жарили свинину и троих "западников" накрыло, ... насмерть. Мы откатились назад, меня офицеры спрашивают, где расчет?, я объяснил, и на меня стали орать: "Почему ты их не застрелил на месте за невыполнение приказа!?". Дали мне в расчет других бойцов. Пошли мы в третий раз в атаку на этот хутор. Расчет "Курского" выдвигается первым справа, а я прикрываю, и двигаюсь с левой стороны. И тут мой пулемет замолкает... Я оттолкнул первого номера, смотрю, патрон перекосило. Рывком выхватил "замок", поправил с патрон, вставил "замок" на место и стал строчить по немцам. Рядом разрыв, я почувствовал удар по щеке, думал, комок земли попал, но тут лицо стало неметь, потрогал рукой, кровь идет. А расчет Леши "Курского" накрыло прямым попаданием во время перебежки...

Взводный увидел, что я ранен, приказал уходить в санбат. Со мной пошел еще один раненый боец, ему осколком перебило руку, переломало кость. Идем в тыл, а по шоссе навстречу двигается наша полевая кухня. А мы до этого уже три дня ничего не ели, не было подвоза продовольствия на передовую. Снова артналет, мы моментально упали, головы в кювете, а ноги еще на дороге. Очередной снаряд разорвался прямо перед полевой кухней, убило лошадь, и тут прямо на нас откатывается от кухни закрытый котелок. Мы крышку открыли, а там блинчики, видно, для офицеров везли. От вида блинчиков у меня сразу слюни потекли, а рот открыть не могу из-за ранения... Медсанбата на месте нет, стали искать по округе, я второй товарищ совсем ослаб, у него кровотечение не останавливается.. Кто-то подсказал, что санбат в поселке, в кирпичном здании, и точно, но как только мы оказались возле санбата, как в угол здания попал снаряд-болванка, вокруг шел встречный танковый бой. Сняли мне повязку с лица, на месте вытащили три маленьких осколка, а четвертый достать не могут, он застрял глубоко в челюсти.

И тогда меня отправили в Каунас, там был челюстно-лицевой госпиталь...

Г.К. - Долго в госпитале пролежали?

Н.С. - Полтора месяца. Привезли в госпиталь, положили на операционный стол. Женщина-хирург сразу предупредила, что будет больно, операция проводится без общего наркоза. Дали мне выпить стакан водки, привязали к столу, и хирург принялся за дело. А осколок прочно застрял, так военврач стал долбить по челюсти каким-то "зубилом", я от боли уже начал жалеть, что на белый свет уродился. Потом врач достал осколок и показал мне - это был кусок головки снаряда с винтовой резьбой.

Этот осколок я взял на память, а потом где-то потерял. Завезли в палату.

А там лежал молодый белокурый солдат с начисто оторванной нижней челюстью, и его висящий язык был зафиксирован бинтом, чтобы язык не "прирос" к шее. Он держался очень мужественно, и позже я узнал, что его отправили в Москву в специальный пластический хирургический госпиталь. В палатах двухярусные нары, тяжелораненые лежали внизу. Многие со вставленными в горло трахеостомами, ночью они задыхались, так прибегали медсестры, прочищали эти дыхательные трубки, и человек мог снова дышать. Тяжелая атмосфера... Но как-то мы духом старались не падать. Помогали госпитальным поварам чистить картошку, а потом кожуру, очистки, меняли у местных на самогонку. На Новый 1945-й год раненым выдали по сто грамм водки, и только мы выпили, как рядом с госпиталем раздались пулеметные очереди. Начальник госпиталя сказал, что это вылазка лесной банды местных националистов, и что всем легкораненым, всем, кто может держать в руках оружие, сейчас выдадут винтовки и патроны.

Перестрелка шла всю новогоднюю ночь, но обошлось без нашего участия.

Еще до этого в госпитале появился вербовщик из местного училища НКВД, отбирал на учебу идущих на полную поправку раненых с образованием не ниже восьми классов. Таких набралось 12 человек, в том числе и я, но на собеседовании с "покупателем" я отказался идти на учебу в такое училище. А в первые дни января в госпиталь прибыл вербовщик из Буйского танкового училища, стал меня "уговаривать в танкисты", и я согласился. 6/1/1945 выписался из госпиталя и сразу был направлен в Костромскую область, где и находилось училище.

Г.К. - Училище было большим?

Н.С. - Да. 2.400 курсантов разделенных на несколько батальонов. Только фронтовой набор. Годичный курс обучения. Готовили нас на две специальности: командиров танков и отдельный курс - на механиков-водителей (техников-лейтенантов). Обучение проводилось на Т-34 и на САУ. Здесь в Буе меня застал день Победы. Девятого мая в четыре часа утра все училище подняли по тревоге и по команде "Колонной! Бегом!" мы побежали на центральную городскую площадь. Началась тренировка по строевой, а утром мы узнали об окончании войны. Днем, 9-го мая, в Буе состоялся парад, по площади прошли курсантские батальоны. Не передать никакими словами наши ощущения великой радости. Вскоре после окончания войны в Буйском училище был сокращен состав учащихся, оставили только 600 курсантов, а остальных отправили по различным частям. В начале сорок шестого года из Москвы пришло указание: в связи с переводом военных училищ на программу мирного времени, расформировать Буйское танковое училище, а всех курсантов передать для продолжения учебы в ГТУ, в Горький. Но не суждено мне было стать офицером, открылась старая рана на ноге и меня комиссовали из армии в декабре 1946 года, как "негодного к строевой службе".

Г.К. - Довелось на фронте сталкиваться с "особистами" и политработниками?

Н.С. - С политруками напрямую на передовой не сталкивался.

В комсомол меня уговорили вступить еще до призыва в армию, в Вагае, а в партию я вступал в Буйском танковом училище.

А насчет "особистов"... Как и все испытывал страх перед "смершевцами", знал что эти "товарищи" если захотят любого в "порошок сотрут", статья всегда найдется...

У меня на памяти есть один пример, который нельзя назвать типичным фронтовым, но тем не менее... В Особом Отделе дивизии служила женщина в звании майора, было ей на вид лет так под сорок. С пополнением в учбат прибыл молодой парень, красивый и статный, и эта майорша на него глаз положила, мы как раз рядом со штабом стояли, она его и приметила. В один денек вызвали его к "особистам" в штаб дивизии, и там майорша начала его себе в сожители "вербовать", а зачем ему "старая тетя" в офицерских погонах, он отказался с ней переспать. А через несколько дней он исчез из батальона, а потом пошли слухи, что парня в штрафную роту эта майорша "упаковала"...

Г.К. - А каким было Ваше отношение к Сталину?

Н.С. - Когда спецпереселенцы вели разговоры между собой, почему нам выпала в жизни такая тяжкая доля, то никто не винил лично Сталина в раскулачивании и в нашей ссылке на погибель на Север, все думали, что мы пали жертвой произвола местных властей, а товарищ Сталин просто ничего об этом не знает.

Потом мне в школе и в комсомоле хорошо "промыли мозги", нас воспитывали как "сталинистов", и на фронт я уходил, не имея какой- либо злобы на "вождя народов" за искалеченную судьбу рода Степановых.

Немцам "промывали мозги" в "гитлерюгенде", нам в комсомоле... Мы ведь просто ничего тогда не знали, а Сталин для нас, молодых комсомольцев, был идейным вождем...

Но прошел 20-й съезд партии, а потом, с годами, вся правда о сталинских злодеяниях вышла наружу, и я понял что Иосиф Виссарионович Сталин - это просто кровавая собака, исчадие ада, палач, погубивший миллионы русских жизней.

И в трагедии сорок первого года он лично виноват, и простить ему этого никак нельзя!

Когда весной узнал, что его портрет хотят на Красной Площади 9-го Мая вывесить, то долго не мог прийти в себя от возмущения. Как можно прославлять этого злодея, уничтожившего русское крестьянство, истребившего лучшую часть Красной Армии?!

А сколько еще страшных поступков на его совести!?!... Как это все можно простить???

А то начали сейчас заявлять: "Сталин был великим, принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой"... А сколько миллионов душ было загублено ради "великих целей"?...

На костях невинных жертв и честных людей империю строили?... Будь он проклят!...

Г.К. - А как Ваша семья пережила войну?

Н.С. - Дед умер в поселке Западном в сорок третьем году. Тогда же забрали в армию моего отца, он служил в артиллерии и дошел до Берлина. Отец вернулся с войны в Вагай и снова работал на электростанции. Младшего брата Степана, он с 1926 года рождения, призвали в армию в сорок четвертом году, он попал служить в дорожно-строительный батальон и непосредственного участия в боях не принимал. Другого брата, Алексея, 1927 г.р., призвали в армию весной сорок пятого и отправили служить на Дальний Восток.

Брат отца, Виктор, был на войне танкистом, и домой с фронта вернулся инвалидом без ноги. Всем остальным отцовским братьям, всем Степановым, досталось хлебнуть фронтового лиха. А одного моего дядю, Петра Степанова, грамотного и смелого человека, который не боялся открыто говорить вслух все, что думает о властях и коммунистах, еще до войны чекисты посадили как "врага народа" по 58-й статье, и он умер в заключении, в лагере...

Г.К. - Как складывалась Ваша послевоенная судьба?

Н.С. - Комиссовали меня из армии, и я поехал к своей невесте в Челябинск. С моей будущей женой, Ниной Лешковой, я первый раз увиделся в сорок четвертом году в только что захваченном нами Витебске. Она служила связисткой в артполку.

Потом наши дороги разошлись, но судьбе было суждено, чтобы мы встретились вновь.

В Буйском танковом училище она служила телефонисткой, и я очень обрадовался нашей новой встрече. Сама Нина гомельская, но после войны она с родителями жила в Челябинске, и зимой сорок шестого года я поехал к ней. Мы поженились, в 1948 году у нас родился сын. Я пошел искать работу, но после войны, до самых " застойных брежневских времен", отношение к фронтовикам было совершенно безразличным, а в Челябинске, хоть он и заводской город, но работы на заводах не было. Я пошел работать в пожарную команду, через три года меня направили в Свердловское офицерское пожарное училище МВД, но уже через месяц, из-за усиленных физических нагрузок у меня опять открылась старая злополучная рана на ноге и меня отчислили из училища.

В 1950 году мы переехали в Троицк, где я поступил на учебу на энергетический факультет сельхозтехникума, но еще через два года мы решили вернуться на родину жены, в Гомель, и заканчивал я техникум уже в Минске. Потом заочно закончил Ленинградский (Северо-Западный) политехнический институт, и всю оставшуюся жизнь проработал в Гомеле. Начинал простым техником электросетей, потом стал начальником энергосетей и подстанций Гомельской области, работал главным инженером гомельских городских электросетей, главным инженером и начальником производственного отдела гомельских электросетей.

Г.К. - Верили на фронте в судьбу, в какие-то приметы?

Н.С. - Нет, не верил в Бога, не верил в приметы или в "солдатские суеверия", думал, что обязательно погибну. Даже серьезные трофеи, что-нибудь кроме оружия и хороших часов, себе не брал, зная, что мне на том свете ничего не пригодится.

Какая-то смутная надежда остаться в живых появилась у меня уже в Восточной Пруссии... Но попади тот осколок в голову на пару сантиметров повыше..., и не было бы меня... Просто..., повезло выжить....

| Интервью и лит.обработка: | Г. Койфман |