Родился я 31-го октября 1922 года в Башкирии. Наше село Кусекеево находилось в десяти километрах от Бирска, а сейчас оно относится уже непосредственно к городу. Правда, в ту пору в селе было около ста двадцати дворов, церковь, земская школа, а сейчас говорят и половины домов нет, и старики в основном живут.

Расскажите, пожалуйста, о довоенной жизни вашей семьи.

Да, пожалуй, лучше начать с корней. Потому что, зная историю и характер воспитания в семье, можно больше понять о человеке. Ведь каждый человек очень многое впитывает в детстве и все это потом непременно сказывается на его жизненном пути

У нас была большая крестьянская семья: дед, бабушка, родители и нас пятеро. Вообще, мама родила восемь детей, но трое умерли еще в младенчестве. Я был самым старшим. После меня родилась Мария, но она умерла еще в 45-м. В 31-м родилась Зоя, в 35-м Валентина и последним родился Гена.

Вот что я давно и сам хотел узнать, но боюсь, что уже не узнаю, так это откуда пошли корни нашей семьи. Точно знаю, что уже в Башкирии родился мой дед – Степан Николаевич. А вот где родились его отец – Николай Андреевич, и дед - Андрей Осипович так и не знаю. Предполагаю, что кто-то из них переехал сюда из Вологодской области. Потому что у нас в районе Зиновых было много, а в наших краях жили в основном северяне, уроженцы Костромской, Вологодской, Владимирской областей, и у них было очень много сходного: обычаи, одежда, разговор. А вот соседняя деревня были вятские, а другая еще южнее – так там и разговор немного другой и обычаи. Например, у нас в деревне было так заведено – неженатый, по имени зовут. А если женился или вышла замуж – по имени отчеству. А в соседней деревне Поповка всех только по прозвищу звали, даже фамилии свои забывали.

А вы не знаете, как ваша семья жила до революции?

Думаю, что скорее к середнякам относились. Потому что дом у нас был относительно большой. Четыре окна выходило на улицу, два во двор. Два амбара, несколько сараев, а огород при доме был около двадцати соток. Но сколько земли имели, не знаю, помню только, что участки находились в трех местах. Вначале у нас было три лошади: две – рабочие, а одна племенная. Имели две коровы, овец голов двадцать, всегда держали две свиноматки и уже младшим школьником я гонял поросят на выпас в дубовую рощу. Они там паслись до самого снега, а потом сами возвращались оттуда.

Ведь я себя помню уже где-то с трехлетнего возраста, и помню, что уже лет с четырех дед стал меня приучать к работе, особенно к лошадям. Помню, весной 26-го ожеребилась кобыла, и мне хотелось погладить жеребенка. Но кобыла же к нему не подпускает, нервничает, фырчит, так дед мне кусок хлеба посолит, и я ей давал. И так он ее приучил, что я мог подходить к жеребенку.

Но в тот же год от нас отделился дядя – старший брат отца. Ему отдали лошадь, корову, поэтому, когда вступали в колхоз, у нас была одна лошадь. Но ведь в колхозе вначале не было ни конюшни, ничего, поэтому несколько лошадей загнали в какой-то сарай. И мы с дедом всю зиму туда носили вязанки сена. Так что она и там у нас была накормлена, а некоторые, как дома были клячи, так и остались… Помню, во 2-м классе как-то весной с дедом пошли рано утром их накормить, напоить, а одна лошадь лежит на полу – примерзла… Насилу подняли ее, но дед и отец все возмущались, кто же это мог сделать. Ведь какой-то вредитель специально налил воды.

А вы не знаете, как у вас в селе проходила коллективизация?

Знаю, потому мой дед пользовался большим авторитетом, и когда году в 30-м началась коллективизация, и у нас организовали колхоз, дед людям сказал: «Давайте вступать! Коллективное хозяйство это и легче и лучше!» Ведь до этого у нас в селе уже было организовано несколько ТОЗов (товарищество по обработке земли), мой отец, например, был председателем одного из них. И видимо на их примере дед понял все преимущества коллективного хозяйства. И закончилось все тем, что все добровольно вступили, причем, я не помню, чтобы кого-то принуждали. А может, просто не знаю. Но, во всяком случае, единоличников в селе не осталось. И хорошо помню, что уже через год к деду приходили люди и благодарили за то, что он их уговаривал. Значит, положительно оценивали работу колхоза. Правда, нам очень повезло с председателем. Зенков Дмитрий Ильич, которого нам назначили, приехал из Бирска. Там он был хорошим механиком, а у нас проявил себя как прекрасный организатор. Организовал колхозные конюшню, ферму, а главное – мастерские. Даже электричество туда провели.

Неужели при этом никого не раскулачили?

Помню, что двоих. Дядю по маминой линии выселили из дома, а в их доме устроили правление колхоза. Они были Васильевы, но все их звали Морозятами. На одной улице их было пять дворов, и все были трудолюбивые, поэтому жили более-менее. Но вот характер у них был на редкость неуживчивый. По любому поводу могли и поскандалить и наговорить лишнего. И вот дядю Михаила, Михаила Николаевича, году в 30-31-м арестовали и отправили на строительство Беломорканала. Он там лет пять отработал и за хорошую работу его освободили. Но дома всего несколько месяцев пробыл, и его опять арестовали. Он же совсем не мог молчать, говорил не стесняясь, и видимо опять что-то резкое рубанул, и на него донесли. И больше он не вернулся…

А у меня был друг, мой ровесник. Но в их семье они настолько боялись отца, что я прямо удивлялся – как же можно так бояться своего родного отца? Вот их тоже выселили в маленький домик, и я уверен, что это кто-то из наших односельчан на него что-то наклепал.

А потом в 33-м году был такой случай. К нам во двор пришел милиционер, привели троих понятых, вроде как раскулачивать собирались. Оказывается, двоюродный брат отца, который жил на другой улице, из-за какой-то личной обиды что-то наговорил или написал на нашего отца. Но этот дядя Михаил тоже был какой-то неуживчивый. А напротив нас жил свояк – муж маминой сестры, Филипп Николаевич Белобородов, который работал в сельсовете. И он этого дядю у нас во дворе сразу отозвал в сторонку, и я лично слышал, как он ему сказал: «Мишка, если ты сейчас же не признаешься, что написал это по злобе, то я тебя прикончу!» И тот сразу пошел и забрал свои слова обратно, а нас оставили в покое. Так что при раскулачивании большинство людей пострадало из-за поклепа людей друг на друга…

А родители допустим как-то отзывались о революции? Может, упоминали, в какую сторону изменилась жизнь после нее?

Не помню такого. Но точно скажу, что у нас все считали, что колхозы – это лучше, потому что перед войной стали жить значительно лучше. И молотилка у нас уже появилась, и первая машина. Помню, как в 37-м заранее предупреждали: «Сегодня привезем вам хлеб!» Но родители все время в поле, и не успели подготовить место, куда его сгрузить. И когда приехала эта трехтонная машина, водитель, Вениамин Павлович, спросил: «Дедушка Степан, куда сгружать?» Так прямо на землю высыпали и все.

А напротив нас, чуть наискосок жили Тимофеевы, так у них была коровенка, но ни сарая, ни ворот… Даже сена для нее не накашивали, поэтому она ходила по улице и ела что придется. Но, уже работая в колхозе, они себе и дом справили, и сарай и зажили, как положено. И помню разговор деда про кого-то: «У него всегда земля в бурьяне была, и лошадь еле ходила, а теперь все в порядке стало!»

А голодные годы случались?

В 1932-м и 33-м о-го-го что творилось… Хлеб закончился еще зимой и до нового урожая мы его и не видели. Ох, как тяжело пришлось… Тогда ведь ни одной соломенной крыши не осталось. Мы, правда, дом не вскрыли, но со всех сараев солому содрали. Она уже вся гнилая была, но ее и парили, и запаривали, и кипятили, лишь бы спасти скотину. Но все равно много скота пришлось забить. А были случаи, что и помирали с голоду. Помню, у нас одна женщина так умерла…

Но у нас отец тогда работал или бригадиром или агротехником, и однажды он принес мешочек килограмма на два горчицы. Так ее мололи и добавляли в пищу. А весной когда липа распускалась, собирали почки. Но в основном спасались рыбой. В то время у нас рыбы уйма была, а дед был заядлым рыбаком и постоянно рыбачил. Он, кстати, потом из-за рыбалки и помер в 42-м. Перед самой войной его лодка вышла из строя, и он не успел ее починить. И ранней весной он заходил по пояс в холодную воду, ставил снасти, и простыл. Крупозное воспаление легких и все… Хотя он несмотря на свой немалый возраст был здоровый и крепкий. Но он ведь за всю жизнь и ста граммов не выпил. Это сейчас русских без водки и не представляют даже, а я помню, что до войны у нас в селе если кто-то выпьет, то его потом люди всю неделю обсуждают. И не курил никогда. Тогда вообще мало курили. Например, у нас в родне, и по маме и по отцу, никого курящих не было. Помню, такой показательный случай.

Под окном нашего дома лежал большой камень, примерно метр на метр и толщиной сантиметров тридцать. И по воскресеньям молодые парни собирались, чтобы на этом камне поиграть в карты. И вот как-то собрались четверо, и один из них – Михаил Сергеевич Самойлов закурил. Но он стоял спиной и не видел, как из калитки вышел мой дед. Остальные ему шепчут: «Мишка, дед Степан вышел!» Он обернулся: «Ой, прости дедушка Степан, я же вас не видел», и тут же потушил самокрутку. А в другой раз в такой же ситуации кто-то матерное слово сказал, ему шепнули, и он тоже сразу извинился: «Ой, дедушка Степан, прости! Не по злобе, случайно вырвалось!» А по улице если идешь и перед старшим не снимешь шапку и не поклонишься, то это позор, вот такое почтение было к страшим.

|

Выпускной класс |

А семья у вас набожная была?

Мы все хоть и крещеные, и в церковь нас водили, но по большому счету к вере нас уже не приучали. Хотя бабушка, например, была очень набожная. Дед же долгое время служил церковным старостой, но какой-то истовости у него не было. К иконам, например, относился без всякого пиетета. Помню, как-то бабушка протирала что ли иконы, и одну из них уронила, сильно расстроилась, так дед ее утешал: «Да ты что, это ведь не Бог, а так, картинки на дощечках». Не знаю, может, он в детстве всякого насмотрелся. Он же с девяти лет и до самой армии работал в Москово у руководителя медресе, поэтому башкирский язык знал не хуже русского. У нас в округе земли не очень хорошие, но самые лучшие были церковные, и дед рассказывал, что все должны были в первую очередь обрабатывать их. Дед, вообще, был мудрый человек. А уж педант так просто удивительный. У него топор, например, всегда лежал только в одном месте и в строго определенном положении. Вилы, грабли и другой инвентарь тоже только так и не иначе. И видимо от него это передалось и мне. Я же всю жизнь потом проработал в финансовой системе, и все удивлялись, что на столе у меня ручка лежала только так и не иначе. На столе пять папок лежали строго по порядку и нужную информацию я мог не глядя найти. А уборщица знала, что если что-то на столе трогает, то непременно положить, как было. И дома у меня всегда такой же порядок.

Но вообще, я сейчас очень жалею, что деда подробно не расспрашивал как, чего, что, он ведь много чего в жизни знал и повидал. Например, он служил в царской армии пять лет и рассказывал мне, что вначале служил в Бирске, потом его отправили в Уфу и там он попал в какую-то команду, которая перегоняла новобранцев. Так из Уфы они пешком дошли до Самары, потом в Саратов, оттуда до Царицына, Астрахань, Дагестан и через горы дошли до Батуми. Оттуда пароходом в Крым, Симферополь, оттуда добрались до Карпат в Польше, и уже оттуда вернулись обратно домой. Представляете, сколько всего ему пришлось тогда повидать? Интересно, что и мне потом довелось в Дагестане служить, а совсем недавно мой внук там служил. Но еще дед мне рассказывал, насколько горцы своеобразный и страшный народ. И сколько они там страху набрались, у них ведь оружия не было, только длинные кинжалы. Помню, рассказывал: «Однажды сидим на привале, отдыхаем, смотрим, хороший конь стоит под седлом, а хозяина не видно. Вдруг совсем рядом из кустов встает и подходит. В папахе, с оружием, и спрашивает: «Где булка?» А мы никак не поймем: «Какая булка?» Стали предлагать хлеб, а он гневается. Оказывается, он бурку искал. Потом нашел ее, сел на коня и ускакал».

И отец служил. Но в армии он заболел тифом и вернулся домой. А его старший брат всю 1-ю Мировую отвоевал. Дослужился до унтер-офицера, два Георгиевских креста имел и медаль. Но после ранения в грудь и челюсть физически он работать не мог. А вот двоюродный брат отца, с которым они вместе служили, остался в армии и впоследствии дослужился до генерал-майора. Колчанов его фамилия. Знаю, что после войны он командовал корпусом в Красноярском крае. А за войну много наград имел. (По данным «Википедии» уроженец Бирского района Башкирии генерал-майор Колчанов Григорий Семенович 1901 г.р. с 03.09.1942 по 15.06.1944 г. командовал 288-й стрелковой дивизией, которая в составе 4-й и 54-й Армий воевала на различных участках Волховского и Ленинградского Фронтов. А с 19.06.44 по 09.05.45 г. командовал 326-й стрелковой дивизией. На сайте www.podvig-naroda.ru есть выдержки из наградных листов, по которым генерал-майор Колчанов Г.С. был награжден двумя орденами «Красного Знамени», орденами: «Суворова» 2-й степени, «Кутузова» 2-й степени и «Отечественной войны» 1-й степени – прим.Н.Ч.)

Сколько классов вы окончили?

Девять. В школу я пошел в 29-м году. Тогда мне еще семи лет не исполнилось, и меня не хотели принимать, но я очень хотел учиться и меня все-таки взяли. Правда, Елена Павловна Киселева вначале посадила меня на заднюю парту. Но в школу я пошел с торбой, в которую мне родители положили грифельную доску, на которой еще дед мой учился, а потом отец и дядя. А дед ведь до 30-го или 31-го года служил в нашей сельской церкви церковным старостой, и поэтому к нам часто приходил священник. И еще когда мне было лет пять, этот отец Михаил научил меня читать и писать. Елена Павловна как увидела, что я на своей доске буквы пишу, сразу меня на первую парту пересадила.

И учился я потом только на отлично, каждый год получал похвальные грамоты. Кроме химии все предметы любил. Особенно мне нравились математика и физика. Литературу тоже любил. Сочинения на отлично писал, а вот грамматика хромала. И до сего времени не дается и все.

Так что жили мы нормально, как все, пока в декабре 1939-го не умер отец… В последнее время он работал агротехником в Базановской МТС и обслуживал четыре колхоза. И как-то летом в 1938 году они с главным агрономом Малкиным на велосипедах поехали по полям, выбирали места, где можно начинать уборку ржи. Но день выдался очень жаркий, они хорошо пропотели, и когда вернулись, решили попить воды. А прямо рядом с правлением был родник, из которого все брали воду, но вода в нем была просто ледяная. И они разгоряченные напились этой воды и сразу простыли. Потому что когда пришли обедать к нам, обоих уже бил озноб. Поели, но Малкин сразу уехал в Бирск, и там обратился к врачам. А отец не придал значения, ну бывает, простыл, прилег, и у него начался абсцесс легких. Лечили-лечили, все, что можно продали, но папа все-таки умер. Было ему всего 39 лет… Самому не верится, но получается, что сейчас я его уже больше чем в два раза пережил…

И вот с тех пор как отец заболел, я уже стал постоянно в колхозе работать. Вручную и сеял, и пахал, и боронил, и на лесоразработках работал, везде. Почти все умел и никакой работы не боялся. Ведь в детстве себя, сколько помню, я всегда с родителями на лугах. Уже с семи или восьми лет на молотилке лошадку гонял. А в 37-м и 38-м уже был помошником комбайнера у Ваишева Наиля и одновременно работал учетчиком тракторной бригады в Базановской МТС. И все успевал, и учиться и работать. Причем, в школе я был и старостой класса, и секретарем комсомольской организации, и организовывал сдачу на значки ГТО, ПВХО и другие. Очень был активный и подвижный, поэтому наш учитель физкультуры Кулагин Сергей Павлович на все соревнования меня отправлял. Вечно, то на лыжах, то на коньках, то стреляю из малокалиберной винтовки. И очевидно на этих соревнованиях меня заметил один старший лейтенант из военкомата.

Отца мы похоронили 21-го декабря, а уже в начале января 40-го он пришел к нам домой, и предложил мне поступить в военное училище. А я мечтал стать или летчиком, или военным вообще, или агрономом, поэтому его предложение меня обрадовало. И все мои родные тоже обрадовались, ведь мечта моя сбывалась. Вот так и получилось, что в январе 1940 года меня направили в Челябинское летное училище, которое готовило штурманов для бомбардировочной авиации. Но рост у меня был всего 154 сантиметра и этот старший лейтенант меня заранее научил: «Когда станут рост мерить, ты что-то скажи, отвлеки их внимание и приподнимись на цыпочки, 155 сантиметров хватит».

Отвезли в Уфу и там меня включили в команду из шестнадцати человек. Причем, я был меньше всех, но именно меня назначили старшим. Видимо заметили, что я был очень активный, исполнительный и требовательный. И к себе и к людям.

Прошли медкомиссию, сдали экзамены, но из шестнадцати человек, приняли только троих, в том числе и меня. А остальных отправили в другие училища. Стал учиться, но где-то через месяц, вдруг вызывают к начальнику училища. По какой-то причине начальник училища полковник Емельянов и наш комэск капитан Яровой засомневались в моем возрасте. А оказывается, по возрасту я еще не должен был поступать, но в военкомате мне один год добавили. Из училища сделали запрос в наш сельсовет, и председатель - Фрол Якимович Никифоров ответил как есть, что я 1922-го г.р.

И как-то после отбоя за мной пришел старшина эскадрильи, тихонечко разбудил: «Собирайся с вещами!» и отвел к начальнику училища. Доложился, а он мне говорит: «Сынок!» Я еще успел подумать, почему он обратился не курсант, а сынок? - «Сынок, кто дома?» Так и так, рассказал. Потом спрашивает: «Сколько тебе лет?» Но меня-то ведь в военкомате даже не предупредили об этом, поэтому и сказал как на духу: «22-го». – «Ну ладно, на будущий год приедешь, а пока поезжай домой!» Достает тридцатку, тогда это самая большая купюра была: «Адъютант еще даст».

Приехал ночью в Уфу. Пока ходил по вокзалу познакомился с одним парнем, и выяснилось, что мы с ним товарищи по несчастью. Его отчислили из Казанского танкового училища, и он возвращался в Баженов, это километрах в восьми от Бирска. Спросили дорогу, и часа в четыре утра вышли из Уфы, а уже часа в два ночи я пришел домой. А это ведь больше ста километров, и всю дорогу пешком. Тем более март месяц, снег везде лежит. Зашел в дом, тогда же двери не запирали, тихонечко лег, а утром мама встала, смотрит, я лежу… «Когда, чего, как?!» И я сразу пошел работать в колхоз. Но зная мои способности, и председатель колхоза, и председатель сельсовета, настойчиво мне советовали поступить в Бирское учительское училище. Съездил, поступил, но всего с неделю там проучился и бросил. Потому что дедушка с бабушкой уже старенькие, а маме одной с маленькими тяжело.

|

Зинов Лукьян Петрович с двоюродным братом. 1941 год. |

Как вы узнали о начале войны?

Я тогда работал в поле. Пары что ли пахали. Вечером пришел, и мама мне сказала. Я даже не поверил: «Как?!», настолько это было для меня неожиданно… А уже назавтра пришли первые повестки. Я тут же пошел к председателю колхоза: «Поеду в военкомат!» Приехал в Бирск и тот же самый старший лейтенант мне говорит: «Как только придет разнарядка, поедешь в то же училище!» Раза три-четыре я по работе приезжал в Бирск, и всякий раз заходил в военкомат: «Ну, когда же?!» Ведь тогда же настроение было такое, что мы их сразу разгромим, и я боялся, что не успею повоевать.

А 24-го июля меня с одним пацаном отправили сдавать в фонд РККА четыре лошадки. Приехали, а меня все домой тянет, словно какое-то предчувствие. На пароме Белую переплыли, и, не доезжая до села километра полтора, смотрю, мама с дядей навстречу едут. «Ты чего?!» - «А что?!» - «Так мы думали, что тебя уже нашли и забрали. Ведь целый день звонят из военкомата». Дома переоделся, чай попил, тут уже молодежь собралась меня провожать. Помню, мама плачет, а я ее успокаивал: «Мама, вот ты плачешь, а мне обидно, что я не на фронт, а в училище еду… Я даже и повоевать-то не успею».

Часов в одиннадцать вечера переправились через Белую, пришел с мамой в военкомат, мне вручили документы и предупредили: «Твой пароход будет в четыре утра!» А как в Уфу приехал, сразу услышал объявление: «Зинов Лукьян Петрович из Бирского района подойти туда-то!» Подхожу, там солдат какой-то: «Пошли скорее, там тебя уже двое суток ждут!» - «Как?!» - «Так ты же старший команды и все только тебя и ждут!» Приходим, а там опять команда в шестнадцать человек. Причем, взрослые, здоровые ребята. Казаков и Крыгин, например, под два метра роста и уже сельхозинститут окончили. Построились и очень удивились, что ими какой-то шпингалет будет командовать…

На вокзале сразу пошел в комендатуру, доложился, и мне говорят: «Как только поезд пойдет, мы вас сразу предупредим!» Возвращаюсь, а четверо уфимских уже ушли в ресторан. И нет их и нет. Пошел за ними: «Пойдемте!» - «Ты чего? Оставь нас!» Но я пошел на принцип: «Если уйду один, то сразу пойду к коменданту!» Нехотя, но все-таки пошли со мной. И буквально минут через 15-20 за нами пришли и посадили в вагон.

Приехали в Челябинск, и я уверенно повел ребят, ведь уже знал, где находится училище. Тут они догадались: «А так ты был здесь уже, поэтому тебя сделали старшим!» Проходим КПП, смотрю, начальник училища стоит. Меня увидел: «О, башкирин идет!» Доложился ему, а он: «Ну, теперь все в порядке!»

Из нашей группы только пятерых приняли: Крыгина, Казакова, Юдина, меня и Васю Уколова, интервью с которым вы уже сделали. Мы ведь с ним в училище в одном отделении учились, и после войны оба жили в Стерлитамаке, но никогда не виделись. И только лет десять назад, когда к 9-му мая в городской газете вышла небольшая заметка обо мне, он мне позвонил: «Помнишь Некрашевича?!», это был наш первый командир отделения. - «Да, а ты кто такой?» - «А я Уколов!»

Каким вам запомнилось время обучения в училище?

Оказавшись в училище во второй раз, у меня была такая радость, что учился я очень хорошо. Но учились мы очень интенсивно и нагрузки были тяжелые. Подъем, зарядка, потом обычно занятия по связи, завтрак, учеба, обед, потом один час отдыха. Потом опять занятия, а после них обычно час физкультуры в зале. Кстати, начальник училища там работал на снарядах наравне со всеми. Потом час личного времени, и затем обычно приходил комиссар эскадрильи майор Бешпалый. На редкость умный был человек. Он проводил беседы, как, что, и делал это так внимательно, спокойно и тепло, как дома. Еще мне хорошо запомнился старший лейтенант Морозов, который преподавал нам навигацию. Очень строгий был преподаватель. Требовал, например, чтобы мы по памяти чертили на сто километров всю карту.

Какими были бытовые условия? Как кормили, например?

Тут или я путаю, или же Уколов ошибается, но по поводу питания в училище я с ним не согласен. Он вам рассказал, что кормили плохо, но я почему-то помню, что нас кормили отлично. Нам же полагался дополнительный «Ворошиловский паек», поэтому кормили нас просто на убой. В столовой столики на четверых, на них тарелки с хлебом. Причем, на ржаной хлеб нормы не было, только на белый. На первое и на второе всегда мясное, но бачок на четверых мы никогда не съедали. А на третье или компот или кисель. Утром завтрак из двух блюд и чай. На сахар нормы не было, и помимо этого нам еще каждый день выдавали по плитке шоколада. И тем, кто не курит, вместо махорки выдавали шоколад. А утром еще сметану давали. В общем, кормили так плотно, что всего мы не съедали. А при училище находилась ШМАС - Школа Младших Авиаспециалистов, так вот шмасовцев и одевали плохо, и кормили, поэтому мы их подкармливали. Но когда начальство об этом узнало, то нам запретили с ними делиться. А когда начались полеты, и зимой и летом, на аэродроме устанавливали палатку, а в ней и чай, и какао и сметана, и шоколад, и булочки. Заходишь, и чего тебе хочется, поел…

И одевали отлично, форма у нас, например, была шерстяная. В баню регулярно водили, белье меняли, нет, бытовые условия были отличными. И ничем кроме учебы мы не занимались, даже полы не подметали и не мыли, все это делали курсанты ШМАС. Мне, например, за все время учебы в училище, лишь раз пришлось полы мыть.

Тот самый белорус Некрашевича, первый командир нашего классного отделения, был заметно старше нас, и учеба ему давалась плохо. И в редкие минуты отдыха, когда естественно хотелось передохнуть или письмо написать, он подойдет: «Помоги! Разъясни! Покажи!», поэтому, по правде говоря, ребята относились к нему не очень, и если появлялась возможность, старились как-то подколоть. И однажды этот Крыгин, мне и Малафееву, наши койки стояли рядом, подсказал: «Ночью намочите ему штанины и свяжите узлом!» Сделали. Утром надо выбегать на зарядку, а тут Некрашевич ругается, никак не развяжет. Пришли с зарядки, всех построили и объявляют: «Курсанты Малафеев и Зинов по три наряда вне очереди!» И старшина, занудный такой еврей, отправил нас мыть туалет.

Стали мыть, но там паркетные полы, и у нас не получается. Старшина несколько раз приходил, но посмотрит: «Перемыть!» И вдруг заходит командир эскадрильи капитан Яровой. Здоровый такой, почти двухметрового роста. Увидел нас: «А вы чего полы моете?» - «Получили наряд вне очереди!» - «А почему так долго?» - «Да не получается чего-то». Тогда он закатал рукава, берет тряпку и сам показал как нужно мыть: «Теперь вы попробуйте». Вроде и у нас получилось. - «Теперь скажите, за что получили?» - «Не знаем!» - «Как не знаете?!» - «Вот кто-то что-то сделал командиру отделению, а мы виноваты!» - «Ладно, отдыхайте!» А утром Яровой вызвал к себе Некрашевича, о чем-то они побеседовали, и он отменил свое наказание. И потом вместо Некрашевича командиром отделения назначили Кожина. Вот к нему уже с уважением относились. И уже после войны мне кто-то сказал, что Малафеев дослужился до полковника, а вот Некрашевич вроде бы погиб…

|

Зинов Лукьян Петрович, 1942 год |

Летать не боялись?

Наоборот, мне очень нравилось. Словами не описать, какую я радость испытал в первом полете. От радости и возбуждения, даже землю потерял. Инструктор меня в облаках по переговорному аппарату спрашивает: «Курсант, где земля?» А я вокруг смотрю, любуюсь… Единственное но. До меня летал некий Мильштейн, и его очень рвало, всю кабину заблевал. А мне пришлось все за ним драить. Он, кстати, учился на отлично, но где-то в ноябре к нам приехал с концертом ансамбль песни и пляски под руководством Исаака Дунаевского. И когда он посмотрел выступление нашей самодеятельность, то этот Мильштейн ему понравился. Когда выяснилось, что он и на гитаре играет, и на скрипке, и на баяне, то Дунаевский сразу забрал его к себе в ансамбль.

И на бомбометаниях я всегда справлялся. Вначале у нас были небольшие цементные бомбы, килограмма по четыре, их легко было подвешивать. А потом они кончились и пошли тяжелые по 16 и 20 килограммов. А их пока на лыжах подвезешь, пока подвесишь. Там же на замки подвешивать вдвоем неудобно, только одному, а ты в комбинезоне, в унтах, крагах, в общем, пока их подвесишь, вспотеешь десять раз. Но пока до цели подлетишь, продышишься.

В общем, учились-учились, летали-летали, но, то ли в конце февраля, то ли в марте нас вывели на аэродром, построили и объявляют: «Кого назвали, выйти из строя!» И тех, кого назвали, оказывается, отправили в пехоту. Вот тоже странное дело. Учеба мне давалась очень легко, я первым, например, получил от командира эскадрильи благодарность за хорошую учебу. У нас лишь некоторым присвоили звания сержантов, а мне так даже старшего сержанта. Но меня тоже назвали, хотя из нашего отделения оставили в училище человека четыре. Какая логика в этом была, не знаю, но для себя я решил, что оставили тех, у кого уже было высшее образование. И ничего не объяснили, почему, что… Но вы знаете, я не расстроился, а даже обрадовался, потому что был рад тому, что совсем скоро попаду на фронт. Даже писал домой радостные письма, что вот – скоро на фронт. И не только я, у нас почти все стремились поскорее попасть на фронт.

Вначале ехали поездом, потом суток двое шли пешком, и пришли, как оказалось, в Свердловскую область, в Нижние Серги. Там формировался 73-й Укрепрайон. Если не ошибаюсь, он состоял из пяти отдельных батальонов. В каждом по три роты, а в них по три взвода, по четыре отделения.

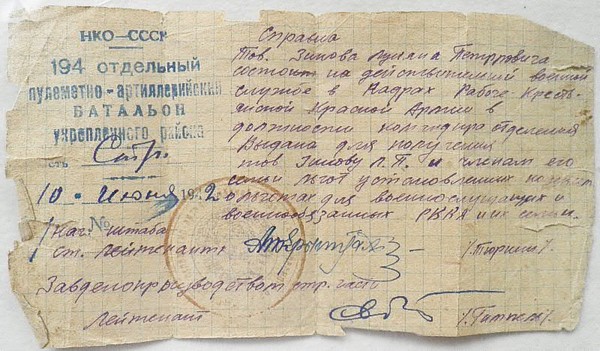

Но солдаты там уже были, поэтому всех бывших курсантов сразу распределили по батальонам и назначили командирами отделений. Так я оказался в 194-м пулеметно-артиллерийском батальоне и меня сразу назначили командиром 1-го отделения станковых пулеметчиков, и одновременно помошником командира взвода. У нас в каждом отделении было по четыре человека, значит во взводе – 16 человек. В основном солдаты были из числа выздоравливающих из госпиталей и призывы старших возрастов. Например, у меня не было ни одного подчиненного младше меня. Но вот бытовые условия были там не чета училищным. Правда, в этих условиях, мои деревенские навыки позволили мне хорошо проявить себя.

Когда только прибыли в укрепрайон, наш взвод сразу попал на дежурство по кухне. Командир взвода лейтенант Кононенко послал одного за водой, а его все нет и нет. Тогда Кононенко мне говорит: «Сходи за ним!» Нашел его, а у него все не так: и сбруя не так надета, и колесо слетело, а он не знает, как обратно его повесить. Я все это сделал, подогнал как надо, он удивился: «Откуда ты это знаешь?» - «Так я же деревенский!»

А когда в апреле нас послали за овощами, то по дороге я в одном месте приметил ржаную солому. Ведь мы там жили в большой церкви, и на трехъярусных нарах спать было не на чем. Вместо матрасов и одеял только плащ-накидки и шинели. А я подсказал, что эту солому можно взять и использовать. Еще запомнилось, как нам проводили политинформации. Фамилию комиссара уже не вспомню, но этот капитан старался преподносить нам невеселые новости не в таком трагическом виде. Честно говорил: «Да, положение тяжелое», но вместе с тем, делал акценты на каких-то положительных моментах, давал некую перспективу. И я считаю, что он очень правильно поступал. Ведь нельзя же убивать в человеке надежду, сознание и патриотизм. Какую-то радость тоже надо обязательно давать. Нам, например, рассказывали, сколько болванок для снарядов выпустили на этом заводе вчера, сколько сегодня, а сколько выпустят завтра, в общем, благодаря этому, чувства подавленности у нас не возникало.

А как занимались? Василий Иванович рассказывал мне, например, что у них на весь батальон был всего один «максим»: «О каком полноценном обучении могла идти речь? Ни разу не стреляли, только изучали матчасть. Около костра сядем, и читаю взводу виды задержек».

Очевидно, и у нас то же самое было. Помню, что у нас на весь батальон был один деревянный пулемет, мы по нему матчасть изучали. А «сорокопяток» даже и не видели. Но сидеть без дела нам, конечно, не давали. В основном занимались тактическими занятиями, изучали рукопашный бой, кололи эти соломенные щиты. И буквально каждый день выходили на гору, и политрук проводил политзанятия. Помню, что через силу слушали его. Спать охота, ведь за день как набегаешься… И особенно запомнилось как мы там купались. Там был заводской пруд, в котором вода даже зимой была очень теплая. Утром придем, залезем в него, наслаждаемся… В общем, в Нижних Сергах мы пробыли с марта и только в начале июня поехали на фронт.

Дорога чем-то запомнилась?

Особенно ничем. Помню, что один командир отделения отравился в дороге. Этот хохол, полный такой, после госпиталя к нам попал. И как-то мы на обед поели жирную свинину, да еще получили жирную колбасу. Но вот хлеба не было, только сухари. И после того, как он наелся с сухарями этого жирного мяса и колбасы, у него началась дизентерия. Так, когда ему приспичит, мы прямо на ходу открывали дверь, надевали на него связанные ремни и держали... Но в Сталинграде его отправили в госпиталь.

Помню остановку в Городище – это западная окраина Сталинграда. Простояли там несколько дней – ждали оружие. Но пулеметы и пушки так и не получили, только винтовки, карабины и гранаты.

Привезли нас в Ворошиловградскую область, на станцию Новый Айдар. Запомнилось, что вся она утопала в садах, и повсюду были вырыты щели. Но только наш эшелон подошел к станции, как вдруг появились девять «юнкерсов». А надо сказать, что еще по дороге мы потеряли нашего командира роты. Когда он спал на нижних нарах, на верхних обломилась доска, упала, и поломала ему ногу. Представляете, этот боевой, кадровый офицер в третий раз ехал на фронт, и в третий раз не доехал… Вместо него назначили нашего комвзвода Кононенко, а меня назначили и.о. комвзвода. И когда я увидел эти девять «юнкерсов», то отдал приказ всем собрать вещи и приготовиться. Как только поезд притормозил, отдал приказ выпрыгивать прямо на ходу. Эти «юнкерсы», правда, так и не бомбили, но начальник эшелона, какой-то майор, на меня потом набросился: «Ты зачем так сделал?! Почему показал немцам, что везем личный состав?!»

А командиром укрепрайона у нас был полковник Самохвалов, коренастый такой красивый мужик. Кононенко про него рассказывал, что если он на улице замечал своего офицера с девушкой, которая ему не понравилась, то тут же его подзывал: «Ты что, более порядочной не нашел?» И когда меня начальник эшелона начал распекать, Самохвалов вдруг за меня вступился: «Он же правильно поступил!»

Наконец, добрались на отведенные нам позиции. В чистом поле стали копать траншеи, землянки, но буквально на второй или третий день меня со взвода сняли и назначили помошником офицером связи. У нас заместителем командира роты был один капитан, длинный такой еврей. И когда его назначили офицером связи, то себе в помошники он выбрал именно меня. Видимо потому, что связному предполагалось возить донесения на лошади, а он уже знал, что я деревенский и ездить верхом для меня не проблема. Дали мне лошадку, и какое-то время я возил донесения.

|

Справка |

А вы не расстроились из-за того, что вас из пулеметчиков забрали?

Нет-нет, я даже гордился, что стал связистом. Но в те дни я очень уставал, потому что каждый день взад-вперед проезжал по 40-45 километров. В основном выезжал на передовую поздним вечером. Ехал вдоль посадки, и вы знаете, я такого соловьиного пения в жизни никогда не слышал. Даже спать не хотелось, когда слышишь такое чудо… Приеду, поем, и ложусь спать. А обратно с пакетом выезжал часов в 10-11 утра.

Но однажды произошел такой случай. Как-то выдалась темная, пасмурная ночь и проезжая у посадки я вдруг услышал какие-то голоса в лесу. И когда вернулся, доложил, слышал голоса там-то и там-то. Так что вы думаете? Туда отправили солдат, и они задержали немецких лазутчиков. Полковник Самохвалов объявил мне благодарность, а капитан мне по секрету рассказал, что он приказал меня наградить. Но после этого случая я попросил, чтобы мне хоть одну «лимонку» дали.

А как-то за мной три дня подряд гонялся один «мессершмидт». Всякий раз это происходило утром, когда я возвращался обратно с переднего края. Он видимо на разведку летал и на обратном пути так развлекался. Я останавливался, и если он заходил слева, то становился за лошадь справа, и наоборот. Эта пестрая лошадка была немолодая уже и очень умная. Я ее уговариваю, глажу, хлопаю, а она прямо дрожит вся, но стоит. А летчик, по всей видимости, молодой совсем, немного постреляет, но я так понял, он и не хотел попасть, просто пугал, и улетал. Но когда он совсем низко надо мной пролетал, то я прямо видел, что летчик смеется…

А в ночь на 12-е июля я как обычно выехал на передовую. Приехал часов в шесть, когда уже стало светать. Если ничего не путаю, там перед нашими позициями находилась деревня Орловка. Как обычно поставил лошадку и пошел отдать пакет. Но смотрю, народ кругом гражданский и какие-то военные, но не наши, движутся по дороге. Подхожу, а наших-то никого нет, пустые окопы… Спрашиваю у людей: «Что случилось, где все?» - «Так немцы же прорвались и все отходят!» Вернулся, а моей лошадки-то нет, кто-то на ней уже уехал…

Тогда я напрямую пошел, и, не доходя километров пять до расположения штаба укрепрайона, наткнулся на наш продуктовый склад. Там стояла открытая бочка селедки, и я себе взял одну в вещмешок. А одну съел прямо там, причем с удовольствием. В общем, вернулся в Новый Айдар часов в восемь-девять утра, но после этой селедки мне очень хотелось пить. И там я вдруг встретил одного солдата из моего отделения. Федотов Иван, он был лет на пять-шесть старше меня. Зашли с ним в брошенный магазин, а там совершенно пусто, на полках только томатный сок в бутылках. Только я одну выпил, как вдруг крик: «Танки!» И смотрим, на улице уже прямо паника и все бегут к мосту через Айдар. Мы, конечно, побежали вместе со всеми. А там же сотни людей, кто скатки на ходу бросает, кто противогазы, даже винтовки, и в этой толпе я вдруг увидел Некрашевича. Мельком видел, что он на бегу упал. То ли споткнулся, то ли что, но в тот момент обстрела вроде не было. Берег там крутой, и на берегу мы оказались для танкеток в мертвой зоне.

Добежали до речушки и ничего не снимая, кинулись прямо в воду. А там рядом с нами оказался один знакомый старший политрук из другого батальона. Ему уже лет за тридцать было. Он до середины дошел и окунулся, видимо решил освежиться. И смотрим, не вылазит. Ребята бросились за ним, вытащили, а он мертвый… Очевидно сердце не выдержало. Ведь по такой жаре бежал, а потом сразу в холодную воду…

В общем, в этот первый день мы все время отходили, где бегом, где чего. Танки нас постоянно преследовали, и спасал нас только артиллерийский полк. Два дивизиона вели огонь, останавливали немцев, а один дивизион отходил на новые позиции, и вот так все время. Помню, утром зашли в какой-то хуторок, а там мать и две ее взрослые дочери, все учительницы. Они нам сразу дали сметаны и белый ароматный хлеб. Но только сели есть, тут опять бегут и кричат: «Танки!» Снова побежали… И до сих пор помню, что у меня была только одна мысль - лишь бы в плен не попасть, со мной же пакет.

С полчаса что ли драпали, и вышли к Северскому Донцу. А он неширокий, но очень быстрый. Кое-как переплыли через него, надо дальше идти, а я не могу. У Ивана более-менее ничего, а я себе ноги до крови стер мокрыми портянками… Но все-таки оторвались от немцев.

Идем дальше и часов в двенадцать смотрим, на шоссейной дороге стоит полуторка, метрах в ста от нее группа солдат. Подошли к ним, а у них костер, сами веселые и спрашивают: «Кушать хотите?» Оказывается, их полуторка в темноте врезалась в здоровенного быка. Покормили нас и дали с собой два куска килограммов на пять-шесть: «Где-нибудь да сварите!»

К вечеру пришли в какое-то большое вытянутое село. Заходим в дома, спрашиваем или покушать или мяса сварить, но никто ничего не дает… Смотрим, большой кирпичный дом стоит и на нем написано – «Библиотека». Зашли, а там книг, я в жизни столько не видел. Помню, подумал, уж я бы здесь развернулся. Только читал бы и читал… Нашли там какое-то ведро, лист жести и во дворе развели костер и стали варить мясо. К утру поели, пошли дальше и уже ночью оказались в Ворошиловграде. Легли прямо на тротуар и заснули…

Утром какая-то женщина нас разбудила: «Идите на хлебозавод, там всем хлеб раздают!» Нам дали два больших горячих каравая. По куску съели, водички попили и двинулись в сторону Краснодона.

Пришли в Краснодон и вдруг случайно наткнулись на штаб нашего Укрепрайона. Но моего начальника, этого капитана нет, поэтому отдал пакет начштаба, тот передал Самохвалову, а полковник увидел меня: «Вот это, молодец! Объявляю тебе благодарность! Как только надолго остановимся, представлю к награде!» Потом дал нам задание: «Ступайте на западную окраину, где стоит наш неисправный танк. Оставайтесь возле него, и всех наших направляйте в штаб».

Пришли туда вечером, стали всех подряд спрашивать: «Из какой армии?» Там же две армии отходило – 38-я и 37-я. И ребята из нашей 38-й, словно родные братья, а из 37-й вроде не так. Но мне особенно тяжело было смотреть на гражданских. Идут старики, женщины с детьми. В одной руке ребенка держат, а другой велосипед с вещами толкают. Маленькие дети плачут, воды просят…

В общем, из нашего Укрепрайона мы так никого и не встретили. Под танком вздремнули, а утром по дороге движение заметно оживилось. И кто-то нас спросил: «Чего вы тут ждете, вон уже немцы на подходе!» Вернулись к штабу, а там никого. В городе тишина, на улицах никого нет… Настроение и так не очень, а когда при нас взорвали четыре шахты, совсем уж очень тягостно стало… Это было примерно в 20-х числах июля. (Краснодон был захвачен фашистами 20-го июля 1942 года – прим.Н.Ч.)

Опять вдвоем с Иваном пошли на восток. Частей уже никаких нет, только группы солдат. Прошли полпути до станции Зверево, вдруг нас догоняет полуторка и останавливается. В кузове бочки и человек восемь, все гражданские, а на левом крыле стоит наш командир взвода Кононенко. В гражданской одежде, а пистолет в кармане. Это он, увидев нас, остановил машину. Потом он рассказывал, что где-то они попали в окружение, поэтому им пришлось переодеться в гражданское.

Места в машине не было, и тогда он пошел с нами. Оказалось, что он сутки уже не ел, а у нас в вещмешках и хлеб, и мясо, и сало. Поели и к вечеру пришли на станцию Зверево. Приходим, а там горят и рвутся восемь эшелонов с боеприпасами… Уже в 70-х годах я как-то там проезжал и в окно вагона видел водокачку, всю испещренную осколками. Видимо с тех пор так и стояла.

Зашли в один дом, добрая хозяйка напекла нам пирожков с ливером. Переночевали, а утром когда стали собираться, она увидела мои сбитые ноги и дала мне шерстяные носки. Сапоги к тому времени я уже бросил, в ботинках шел.

Вышли от нее, но прошли всего километра два. Оказалось, что в носках еще хуже, и я уже просто не мог идти. Говорю им, а кроме нас там было еще человека три-четыре: «Не могу идти!» Кононенко мне говорит: «Ты зря носки одел, в портянках лучше. Переобуйся и догоняй нас!» И они ушли вперед, а я минут за десять переобулся, но больше их никогда не видел и судьбы их не знаю…

|

Отрывок из книги воспоминаний маршала Гречко |

Пошел один, и через какое-то время меня догнали четыре железнодорожника. Мужики лет по сорок, насколько я понял, руководящий состав. - «Чего сынок?» Так и так, говорю. - «Ну, ладно, пойдем с нами!» Пошли вместе, смотрим, а у скирды сена стоят три лошадки и два человека. Подходим, а это полковник и его ординарец. Железнодорожники ему говорят: «Товарищ полковник, возьмите старшего сержанта, у него ноги совсем сбиты, а у вас лошадь свободная». – «Не могу, я догоняю часть, а это наш резерв». В общем, отказал.

Сели поесть, и тут идет группа во главе с политруком. Фамилия его была или Ильченко или Ильяшенко, что-то в этом роде. Эти железнодорожники объяснили ему, что у них своя задача и попросили, чтобы он взял меня к себе. Вот так я оказался в этой группе, с которой дошел до самой Чечни.

Их двенадцать, я тринадцатый. Все с оружием, даже гранаты имели. Помню, что в этой группе был один младший лейтенант-артиллерист, почти двухметрового роста, с севера откуда-то. А все остальные были с Урала, поэтому решили идти на Урал.

На следующий день выдался очень жаркий день, пить охота, а в станицах воды никто не дает. А колодцы глубокие, но ни цепи нет, ни ведер. Мы все свои ремни свяжем, а они все равно до воды не достают. Так что в тот день без воды нам очень туго пришлось.

А на следующий день у нас на пути оказалась железная дорога, а вдоль нее шоссейная. Подошли к ним и слышим, что за ними шум, вроде как движется какая-то часть. А этот Ильченко был грамотный командир, кадровик, и он сразу сказал: «Нам нужно найти любую часть, а то так не дело!» И мы решили перейти эти дороги. Но только свернули к мосту, как увидели железнодорожника, видимо обходчик, он как закричит: «Тикайте! Тикайте!», а мы не поймем, что такое. И когда до полотна оставалось метров сто, смотрим, с запада на восток идет поезд, и на него заходят девять «юнкерсов».

Мы, конечно, сразу кинулись под мост. Тут шум, визг, и потерял сознание… А когда через пару минут очнулся, темнота, голова гудит, во рту что-то соленое, и чувствую, рядом кто-то шевелится… Пробую кричать, а не могу… Как оказалось, по мосту и полотну ни одна бомба не попала, но одна из них упала с одной стороны, а вторая с другой, и нас всех засыпало…

Кое-как сами отрылись. Все контужены, слышим плохо, сказать ничего не можем… Только откопались, смотрим, а по дороге, по которой мы пришли идет немецкая танковая колонна… Кинулись в близлежащую лесопосадку, и отлеживались в ней до утра, потому что сил совсем никаких не было. Потом еще какое-то время все заикались, а я и слышал плохо, в голове постоянная боль и слабость какая-то.

Все-таки перешли эту железную дорогу и увидели там свежие воронки. Очевидно, немцев даже не столько этот эшелон интересовал, сколько воинская часть. Но тел погибших там не было, лишь валялась одна разбитая бричка.

Пошли дальше и дня два, наверное, шагали. А станицы там длинные и спросишь: «А сколько до следующей станицы?» Столько-то верст с гаком, отвечают. А гак еще столько же… И однажды вечером, перед закатом зашли на один хутор. Подходим к крайнему дому, из него дед выходит. В казачьей фуражке, штаны с лампасами, китель. Спросили его: «Как пройти к следующей станице?» А он так с улыбкой, мы даже не обратили поначалу внимания, отвечает: «Пойдете по этой дороге прямо. Потом свернете налево, потом еще налево». Пошли в точности как он объяснил, и пришли в этот же хутор. Видимо он немцев ждал и хотел нас им сдать… Вернулись, а там уже немецкие танки стоят. И если бы не немцы, то мы бы не знаю, что с этим дедом сделали… Вряд ли бы, конечно, застрелили, просто пристыдили хорошенько, наверное.

А вот следующий отрезок времени, я из-за последствий этой контузии, помню только отдельные моменты. Шли и шли на восток, правда, уже и кушать было нечего, но особенно страдали от жажды. Помню, однажды дождик прошел, так мы прямо из дорожной колеи сделали по паре глоточков. А так, где зерна пшеницы или ячмень разотрем и поедим. Но все равно оголодали, поэтому как-то вечером решили зайти в один хутор. Он вроде как в ложбинке располагался, весь в садах. Спросили одну тетку поесть, а она так резко: «Вы уходите, а нас оставляете?! Нет у меня хлеба!» - «Ну, хоть чего-то дайте!» - «Ничего нет! И вообще идите отсюда, а то немцев позову!» Оказывается, там уже немцы стояли. В общем, застращала нас, и мы пошли дальше. Но недалеко оказался пруд и на нем плавает с десяток молодых гусей. Мы их всех поймали, и решили приготовить. А в этой компании я больше всего подружился с одним танкистом. К огромному сожалению, ни имени, ни фамилии не помню. Старший сержант, казах, но по-русски чисто говорил. И мы с ним пошли искать ведро.

Вернулись к этому же дому, смотрим в колодце два ведра. И он предложил: «Давай глянем, что в них!» Достали, в одном оказалось молоко, а во втором сливочное масло». Потом смотрим, дверь почти открыта. Зашли в сени, чуланчик открыли, нащупали мешочки, в одном соль, а в другом мука. Тоже с собой их забрали. И прямо там за скирдой мы и гусей сварили, и лепешек напекли, в общем, наелись. А на рассвете понесли эти закоптелые ведра обратно.

Увидели ее: «Тетя, возвращаем вам четыре ведра!» - «Нехай!», в смысле не мои. Потом посмотрела: «Як?» - «Так мы же вас просили». – «А что вы делали?» - «Гусей приготовили!» - «Яких гусей?» – «А там на озере плавали». – «Так это, наверное, мои гуси…» Разговариваем с ней, а сами чувствуем, что немцы уже начинают копошиться. Но на удивление она с юмором отнеслась: «Нехай, может, мой мужик тоже где-то так голодный бродит…»

Следующее, что помню, уже как к Ростову подходили. В одном месте смотрим, стоят три человека в пограничных фуражках и в плащ-палатках, потому что дождик моросил. Подходим: «Откуда, чего? А мы направленцы, отправляем всех к лесопосадке. Идите туда, там и кухня есть, поедите!»

Пришли в эту посадку, нас действительно накормили, и какой-то офицер сказал, что старший политрук будет командиром батальона, а мы с казахом командирами рот. Но когда мы поели, Ильченко собрал нашу группу и тихонько говорит: «Все, хлопцы, теперь надо тикать!» - «Как тикать? Ведь нас включат в часть!» - «Так ведь эту часть направят в такое пекло, откуда никто не вернется… Так что давайте по одному в пшеницу! Отойдите метров на двести и ждите». И под видом того, что идем в туалет, мы все оттуда ушли.

Ночью пришли в какой-то населенный пункт. Моросил дождик и мы легли спать в каком-то домишке. Утром нас разбудил хозяин, встали, а у меня голова прямо гудит. Оказывается, он в этом домике хранил табак, и мы им надышались. Спрашиваем его: «Где мы находимся?» - «Это город Аксай».

Потом пришли в Ростов, потому что кто-то нам сказал, что там в магазинах еще можно что-то купить. Запомнилось, что Ростов постоянно бомбили с раннего утра до позднего вечера. Одна девятка улетает, сразу другая прилетает. А в районе завода «Ростсельмаш», у армянского поселка, навели понтонный мост, по которому переправлялись войска. Несколько раз сунулись к нему, но нас даже не подпускали. Немцы бомбили постоянно, а по нему машины идут, танки идут… Если немцы повредили один понтон, его тут же заменяли. Тут кто-то из нашей группы нашел на берегу лодку под навесом. Подходим, там крепкий мужичонка с усами, лет за шестьдесят: «Отец, перевези нас!» - «А на чем я вас перевезу?», он-то не знал, что мы видели его лодку. - «Так ведь лодка у вас есть». – «Не могу, бомбят же…» - «Тогда отец не обессудь. Мы эту лодку заберем и сами в три-четыре рейса переправимся. Деваться ему некуда, и он нас переправил.

Нашли там какой-то штаб, нас зачислили в часть и послали в станицу Ольгинская. Приехали, окопались на окраине, получили пулеметы, но простояли там всего два или три дня. Однажды утром, тоже моросил дождичек, смотрим, летит девятка «юнкерсов». А хозяйка ближнего дома нажарила нам картошки, и мы только позавтракали. Стали нас бомбить, рядом одна бомба упала, другая и ее хата завалилась… Но мы же ее предупреждали, чтобы в доме не оставалась, а она не послушала. А я был у станкового пулемета, и нас с напарником завалило землей. Но спасло то, что пулемет был накрыт плащ-палаткой, поэтому воздух у нас был. Очнулись и чувствуем что дышать нечем… Но этот казах, мой приятель, как увидел, что нас засыпало, сразу кинулся и отрыл. Потом и хозяйку тоже вытащили. И через час у меня опять голова такая, опять плохо слышал и говорил… А уже где-то через час пришел приказ отходить к Сальску.

Дошли туда, а там сады кругом, особенно абрикосовые. И хозяин нам говорит: «Весь хлеб я уже раздал, но поешьте хоть абрикосов в саду». Только начали рвать, смотрим «рама» в небе. А если она появилась, значит все, жди неприятностей… Оказывается, со стороны Ростова подошли немецкие танки, а мы даже окопаться не успели…

Налетели самолеты, стали бомбить и вдруг я услышал какой-то рев, так я впервые увидел «катюши». Это было наше спасение. Восемь «катюш» остановили немцев и дали нам возможность отойти. Нам приказали отходить вдоль Маныча и вот тут я опять с трудом вспоминаю. Снова мы оказались нашей группой, снова нас включили в какую-то часть.

|

Л-ты Зинов Л.П.; Карагаев Я.Г.; и мл.лейтенант Лобов Д.Ф. (Уфа. Январь 1945 г.) |

Пошли в сторону Сталинграда через калмыцкие степи. Помню, стояла такая жара, настоящее пекло, что я даже представить не мог, как там люди могут жить. Зато по ночам было весьма прохладно. А мы ведь на себе все тащили, на мне, например, и вещмешок, и карабин, только противогаз выбросил. Даже скатки с собой несли, и говорили Ильченко: «Зачем нам эти скатки тащить? Ведь жара-то такая». Но он, видать, очень опытный был, понимал, что они могут пригодиться. И в Калмыкии они однажды пригодились. В холодную ночь раскатали их, накрылись, уснули.

Помню, как шли в сторону Астрахани и стали чувствовать свежий ветер с Каспия. Помню большой калмыцкий населенный пункт, в котором увидели какого-то генерала: на белом коне, в белой бурке и папахе, сам красивый и целый дивизион кавалеристов - охрана. Оказывается, это был генерал Кириченко - командир Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. И по его приказу нас направили на юг. Хотя мы везде просили: «Мы на север хотим, Урал защищать!», но нас все время направляли на юг. В конце концов, оказались в Ставропольском крае в большой станице Московская. У меня до сих пор перед глазами – забитая войсками большая площадь и огромная церковь.

Там нас, по-моему, зачислили в какую-то часть и стояли суток трое. А потом какой-то офицер, подполковник что ли, организовал всех и направил в сторону Ставрополя, мол, там есть линия обороны. Но не дошли до города всего километров восемь, как сначала «рама» появилась, потом «юнкерсы» налетели, и стали нас бомбить и обстреливать. А потом откуда-то появились танки… Слева от нас было поле то ли с кукурузой, то ли с подсолнечником, и только мы в нем спрятались, как появились немецкие мотоциклисты и из автоматов все кругом поливают… И мы ползком, ползком смогли оттуда уйти. С полсотни нас где-то собралось, и двинулись строго на юг.

Через часа полтора-два вышли к небольшому озеру. Обрадовались, конечно, потому что стояла очень сильная жара, и пить очень хотелось. Но один конец озера зарос камышом, а второй чистый. Помню, как кто-то из нас сказал: «В камышах надо воду пить, там вода и чище и холоднее!» Сели, немного отдохнули, тут слышим немецкие мотоциклы идут… Кинулись обратно в подсолнечник. Когда они на берег подъехали, Ильченко сказал: «Все, надо тикать отсюда. Сейчас сюда или танки подъедут или солдаты на обед».

Пошли через степь в сторону гор, которые виднелись километрах в двух-трех. Но идем и идем, помню, в солнечных лучах все колышется, а гора не приближается. Я только потом вычитал, что есть такое явление – мираж. Только после обеда добрались, а там всего лишь небольшая возвышенность, лесок и на его окраине пчельник. Подошли, там дед оказался: «Дед, водички можно?» - «Вон родничок!» Посидели немного, отдохнули, и дед нас решил угостить: «Ваш брат уже третий день идет и идет. Всех угощаю, уже почти ничего не осталось». Наломал нам меда, все тут же его стали его есть, и запивать водой. А она в роднике была прямо таки ледяная. Но он вдруг говорит: «Ребята, чего вы? Нельзя же мед холодной водой запивать - отравитесь!» Нам смешно стало, когда это кто медом травился? Пошли дальше, но на прощание он нас научил: «Станет плохо, постарайтесь все вырвать! А если кто сознание потеряет, идите на хутор, попросите молока, только от него станет легче!» Мы лишь посмеялись, пацаны же…

Но половину пути прошли, и всем стало плохо… А одному совсем плохо, и идти не может и рвать не рвет… И мы втроем, те кому полегче было, пошли на ближайший хутор. Он назывался Верховский, это я хорошо запомнил. Сунулись на хутор, а там немцы… Все же рискнули, в крайнюю хату зашли, а хозяева перепугались: «Ребята, здесь уже немцы! А сосед если увидит, и вас и нас расстреляют…» - «Молочка бы нам, такое дело». Но все-таки дала молока, мы принесли и всем понемножку раздали.

А на краю хутора был очень глубокий овраг, и мы решили в нем переночевать. Ночью этот Верховский обошли, пробрались в овраг, а там нашего брата полным полно… Но он был весь заросший, и немцы в него спускаться боялись. К краю подойдут, наугад постреляют и уходят.

Ночь там просидели, а к утру жажда просто одолела. Вышли на другую сторону оврага, а там тоже хутор, но небольшой. Вдруг слышим, что вода где-то журчит, прямо рядом совсем, а найти не можем. Тут женщина с ведрами идет на коромысле. Мы к ней: «Тетя, а где вода?» - «Так вот же вы совсем рядом стоите!» Оказывается, в этом роднике текла совершенно бесцветная вода, поэтому мы его и не заметили. Зачерпнула, подает: «Только она невкусная совсем!» И на самом деле, совершенно никакого вкуса, словно воздух глотаешь. Примерно как растаявший снег, такая же невкусная. Но потом мне еще раз пришлось видеть такую воду.

В 1945 году я по делам службы оказался в Иране. Недалеко от азербайджанской границы есть такой город Хой. Недолго там пробыл, но в это время нас специально свозили на экскурсию, чтобы показать это местное чудо. Представьте, плывешь на лодке по озеру, Резае что ли оно называлось, вся живность, все дно прекрасно видно, словно никакой воды совсем нет. Плывешь, словно по воздуху и рыбы, словно по воздуху плывут…

В общем, дошли мы почти до самого Моздока, и вдруг команда – «Стой!» Оказывается, там заградотряд всех останавливал и формировал части для обороны. Но всю нашу группу отправили не на передовую, а на работу. Там были огромные запасы шерсти, которые нам приказали грузить в эшелоны. Правда, сказали, что три дня поработаем, а потом нас отправят дальше.

Стали грузить, но ведь каждый тюк по сорок килограммов, а про питание даже разговора не было. А воды бочку привезут, но нас там где-то сотня человек была, и кто успел тот и напился, а нет так извини… Каждой группе поручали погрузить за день по два открытых вагона. Мы их до вечера погрузили, а потом наш политрук собрал нас: «Хлопцы, отсюда надо уходить! Не кормят, воды не дают, да еще немцы вот-вот налетят…» И когда под погрузку подали пульманы, он предупредил, чтобы мы их погрузили так, чтобы в каждом вагоне за тюками могли спрятаться по шесть человек. Так мы и сделали. Ночью их погрузили, накрылись, немного посидели и эшелон двинулся. И не только мы, но и другие солдаты так сбежали оттуда.

А рано утром на первой же остановке мы с эшелона сошли. Оказалось, что мы приехали в Гудермес. Какие-то женщины подсказали нам, что на окраине есть место сбора, куда направляют всех солдат. Пошли, но по дороге увидели виноградник и сразу кинулись туда, настолько хотелось есть и пить.

Явились, а там всего несколько землянок. Зашли мы вместе с моим приятелем казахом, там сидели писарь и капитан: «Документы!» Показали свои красноармейские книжки, и они сразу на клочке бумаге, ни печати, ничего, выписали нам одно на двоих направление: «Южнее Махачкалы формируется новая дивизия. Идите туда, а по пути спросите, где точно!» Попрощались со своей группой и потопали вдвоем с этим казахом.

И добрались мы с ним аж до райцентра Сергокала, где формировалась наша дивизия. Номера уже и не помню, запомнил только огромные деревья грецкого ореха у нашего палаточного городка на окраине. Оказалось, что мы пришли в числе самых первых. На следующий день пришло уже с полсотни человек, и с каждым днем все больше и больше.

Пока людей было мало, я был командиром роты, потом взвода, а потом уже и офицеры подъехали. Причем, что интересно, командирами взводов прислали много узбеков. Хорошие ребята, но по-русски говорили не очень. К тому же эти узбеки только приехали и почти всех их сразу положили в санчасть. То ли климат, то ли что, не знаю. Зато по ночам стали пропадать солдаты, их потом находили убитыми и раздетыми… Один случай, второй, третий, и лишь когда организовали туалет и поставили возле него трех часовых, это все прекратилось.

А потом случилась такая история. В соседнем батальоне служили два сержанта, очень шустрые такие ребята. Рассказывали, что родом они со Ставропольского края, не помню уже названия станицы. И где-то через полмесяца над нашим расположением вдруг появилась немецкая «рама». Помню, старший лейтенант возмущался: «Как же так, кто выдал?!» Прошло несколько дней и вдруг эти сержанты пропали. Как оказалось, дезертировали…

И недели через две-три после этого, весь наш батальон вывели на поляну, построили и объявляют - «Сержанты такие-то оказывается немецкие шпионы! Они сбежали, перешли линию фронта, сообщили немцам, что здесь формируется новая часть, и потом вернулись полицаями в свою станицу!» Но специально за ними послали полковую разведку, она их схватила и привела обратно… И они оба признались во всем, но, что удивительно, их не расстреляли. Зачитали решение трибунала – «по десять лет каждому»…

|

Зинов Л.П., Уфа. Январь 1945 г. |

Хотелось бы спросить вот о чем. Некоторые ветераны, описывая лето 42-го на Сталинградском направлении, используют по большей части только одну краску – черную. Все было кошмарно, кругом одни лишь трусость, предательство и повальное дезертирство. Вот у вас лично, в этот тяжелейший для страны момент, какое настроение было? Не появилось ли мыслей о том, что можем проиграть войну?

Нет, что вы! О том, что можем проиграть, мы и не думали. Такой вариант даже не рассматривался. Это сейчас Сванидзе и ему подобные всякий бред и говорят и пишут. А я за весь наш путь, ведь сколько мы прошли, сколько людей повидали, но хоть убейте, я вот не помню какого-то ощущения безнадежности. Наоборот, помню настрой людей воевать до конца. Даже помню такой случай. В каком-то селе к нам пристали двое мужчин лет пятидесяти: «Сыночки, вам же оружие все равно не нужно, а мы тут остаемся. Отдайте нам!» А в нашей группе все были заряжены, чтобы поскорее попасть в какую-либо часть. И, например, на всем нашем неблизком пути был только один разговор – лишь бы до Волги добраться, а уж дальше мы немца не пустим. А когда направили на юг, думали, что как-нибудь Каспий переплывем и станем защищать свой Урал.

А как, например, люди встречали? Ведь многие ветераны признаются, что казаки и кавказцы не очень радушно принимали наших солдат.

Скажу лишь то, что я лично видел и пережил. На западе Ростовской области, действительно, встречали недружелюбно. Я же вам рассказал эпизод с тем дедом. Никто ничего не давал, и мы шли голодные. И в Калмыкии тоже встречали не очень. Но там и населенных пунктов было очень мало, а сами калмыки по-русски почти не говорили.

Зато ближе к Ростову, в Краснодарском крае и на Ставрополье, словно другой народ. Зайдешь в станицу, а люди со всех сторон зовут, стараются чем-то угостить. Все нам готовы были отдать. И на Северном Кавказе было то же самое. Куда не придешь, и в Чечне и в Дагестане, где бы ни зашли в дом, везде по-доброму встречали, очень гостеприимно. И накормят, и в дорогу с собой дадут. Поэтому сейчас, после всех этих событий в Чечне, я с удивлением вспоминаю, с какой добротой, с каким гостеприимством нас там встречали. Это, конечно, особый народ, но я так понял, что если к ним с уважением, то и они с уважением к тебе. А уж если стал его кунаком то все, в обиду он тебя не даст.

Мы отвлеклись на моменте, когда шло формирование вашей дивизии.

В общем, в Сергокала стало быстро поступать пополнение. Мы проводили боевую подготовку, а потом у нас устроили смотр, и по его итогам командир полка за хорошую подготовку взвода объявил мне благодарность.

Но как-то ночью за мной пришел комиссар батальона: «Собирайся!» - «Далеко?» - «Учиться поедешь!» Я расстроился: «Да как же так, я ведь на фронт хочу!» - «Успеешь еще. Собирайся!» Нас троих посадили на полуторку и отправили в Махачкалу на курсы младших лейтенантов. Приехали, а там таких как мы, уже целая рота.

Помню, тремя взводами командовали три даргина – хорошие, добрые ребята, бывшие учителя. А командиром роты был майор Глопчастый, рыжий такой еврей, сухой, выше среднего роста. Справедливый, но как мне казалось излишне требовательный. А может, мне просто так показалось, ведь мы очень уставали, а кормежка была плохая. Так мы за счет чего спасались. Курсы располагались в здании Сельхозинститута, и на строевую подготовку нас выводили на площадь между Старой и Новой Махачкалой. А рядом с ней находился рыночек, и женщины оттуда или чебуреков нам дадут, или лаваш, но чаще всего давали грецкие орехи. Но в Махачкале мы проучились недолго.

Туда чуть ли не каждую ночь прилетали бомбить немецкие самолеты, и однажды в середине ноября произошел такой случай. Половину здания занимали курсы «Выстрел», а половину наши курсы, всего с полтысячи человек. И в ночь, когда я дежурил по роте, в наше крыло попала бомба. Пробила крышу, перекрытия и взорвалась на 4-м этаже, на котором никто не жил, прямо над расположением нашей роты.

Но по сигналу воздушной тревоги все уже спустились в укрытие, и только я как дневальный остался. Стоял в проеме дверного косяка и тут этот взрыв. Конечно, все окна повылетали, штукатурка посыпалась… Потом смотрю, Падалка в крови лежит… У нас командиром одного из отделений был полный такой украинец по фамилии Падалка. Хороший парень, года примерно с 17-го или даже постарше, но он после фронтовой контузии мог хоть по трое суток спать и мы никак не могли его разбудить. Спал и оправлялся под себя - болезнь… Подбежал к нему, а он лежал на койке у окна, и очевидно его осколками стекла посекло. Но продолжал спать. Кое-как разбудил его, объясняю так и так, а он понять ничего не может… И вот после этого случая нас из Махачкалы перевели в райцентр Карабудахкент.

Жили там в школе, но кормили все так же плохо. Да еще осень в тех местах противная, сырая, и на нас вечно все сырое было. И помню, когда приехал начальник курсов, подполковник, заместитель командира 58-й Армии по кадрам, в годах уже, сухощавый такой, одним словом, настоящий кадровик, то мы ему пожаловались на бытовые условия. А он нам так ответил: «А вы знаете, как Суворов своих солдат учил? Ешь солому, но форс не теряй!»

Зато занятия были очень напряженные. Подъем, умылись, позавтракали и целый день на занятиях. Запомнился один случай. Как-то нас вывели на полевые занятия по топографии, и повели в сторону Буйнакска. Помню, проходили мимо места, где лежало много погибшего скота эвакуированного с Украины. Прямо так лежали, и их трупы рвали волки и шакалы. А день выдался теплый, солнечный, и когда мы остановились возле одного аула, кто-то предложил нашему командиру: «Товарищ майор, у нас есть кое-какие деньги, может, мы скинемся и купим у местных барашка?» Он разрешил и из роты нас троих отправили купить.

Подошли к крайнему дому, там дагестанец сидит. Молодой, по-русски хорошо говорит. Спрашиваем: «Где у вас барашка можно купить?» - «А зачем вам барашек, если готовое мясо есть? У меня свежего мяса много. Сколько у вас денег?» Назвали сумму. – «Ууу, я вам на эти деньги три-четыре барашка дам». Привел нас к себе. А у них, оказывается, на зиму барашков режут, мясо от костей отделяют и оставляют сушиться под крышей дома. Но как поглядели, а там по мясу такие черви ползают и такой запах, слово целая корова пала… - «Неет, спасибо, такого мяса нам не надо!» - «Ладно, сейчас я вам трех барашков зарежу». Сходил, принес трех барашков. И сам спросил: «А в чем готовить будете?» - «В котелках!» - «Зачем?! У меня казан большой есть, сразу трех барашков в нем и приготовите! Крупа есть, лапша, овощи, суп сварите!» И мы в этом казане такой суп приготовили… А потом предложил нам: «Там свалена свежескошенная трава, идите на ней поспите!» Вот вам и ответ к вопросу об отношении к нам местного населения…

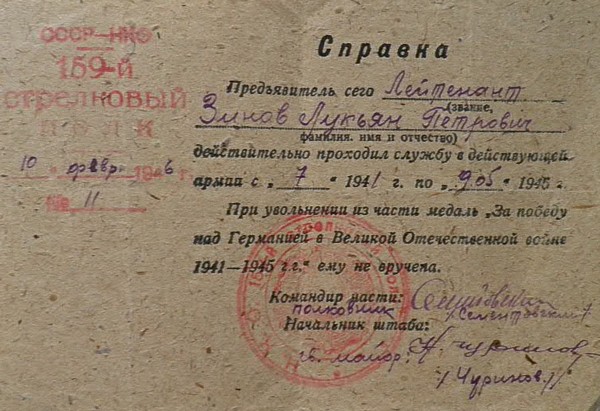

В общем, так и учились. Но на этих курсах мы должны были проучиться шесть месяцев, а на деле получилось всего три. 27-го декабря, только уснули, как вдруг нас подняли по тревоге. Зачитали сорок семь фамилий, в том числе и мою: «Выйти из строя!», а всем остальным «отбой!» Отвели в столовую, и такой шикарный обед устроили, и мясо, и сухарей по две нормы выдали: «Вам досрочно присвоены звания младших лейтенантов, и завтра вы поедете на фронт!» И выдали по лоскутку красного материала и по листочку оберточной бумаги, напоминающей фольгу: «Нарежете из нее себе кубари на гимнастерки и шинели!»

А как вы считаете, на этих курсах вас хорошо успели подготовить?

А я откуда знаю? Конечно, не кадровые офицеры, но со взводом вполне могли управляться.

|

Зинов Л.П., май 1945 г. |

И куда вас направили?

Утром нас на полуторках отвезли в Махачкалу и там меня назначили старшим группы из девяти офицеров. Как сейчас помню: два даргина, два кумыка, два лезгина, еврей и двое русских: Коля Попов и я. Дали пакет сопроводительных документов, сухой паек на двое суток и 31-го декабря 42-го мы нашли штаб своей 89-й стрелковой дивизии. Оказывается, это была армянская дивизия. И всю нашу группу определили в 526-й полк. Под вечер прибыли в расположение штаба полка, доложился, пакет отдал и мне старший лейтенант отдал приказ: «Вот тебе пятьдесят восемь человек пополнения, две брички, пять лошадей, два ездовых, два писаря и полковые документы. Ты старший – отведи всю группу в полк!» А когда остались с ним наедине, он меня особо предупредил: «Там паек на два дня, но ты сегодня никому ничего не давай! А утром кипяток вскипятите и поедите!» Спрашиваю: «А где хоть искать полк?» - «Не знаю! Идите в сторону Прохладного и где-то там найдете!»

Утром позавтракали и двинулись. А ночью выпал снежок и в одном месте смотрю, а у нас по пути из-под него виднеются противотанковые мины. Кричу: «Стой! Стой!» Но ездовыми были пожилые армяне, которые по-русски не понимали, и я пока к одной бричке подскочил слева, за вожжи схватил, правое колесо наехало на мину, взрыв и я ничего не помню…

Очнулся, слышу тихо… Голова гудит, но живой… Попробовал перевернуться, не получается. Тут слышу крик: «Лейтенант живой!» А в этой группе была одна девушка-санинструктор, она сразу подскочила. Посадили меня, но сразу стало рвать, и то что я съел, все из меня вышло… Сразу стало легче, но почувствовал какую-то опоясывающую боль. И голова болит, на ней большая шишка от удара чем-то. А в левом бедре занозы от удара доской от брички... Спрашиваю: «В чем дело?», хотя сам все вспомнил. Оказывается, обе брички и четверых коней порвало... Ездовому на той бричке, что я пытался остановить, оторвало обе ноги ниже колена, а второму одну ногу оторвало… Писарям осколками попало, а меня, оказывается, метров на десять отбросило взрывом… И пока эта девушка всем раны обработала, тут и я очнулся.

Понятно, что в первую очередь нужно спасать раненых. Это все случилось у Малого Малгобека, а тот еврей, что был с нами, родом был из Грозного, поэтому я приказал именно ему: «Из двух колес и досок сделайте волокушу, положите на нее всех четверых. Возьми двух-трех в помошники, запрягайте лошадку и немедленно везите их в Грозный!» А всем остальным раздали все имущество, все документы и пошли вперед.

Первую ночь заночевали в кабардинской станице Урожайная. Старейшина нас очень радушно встретил. Помню даже, что ему было семьдесят два года, а жена молодая, чуть за тридцать. Мы с Поповым остановились в его доме, так нас и угостили хорошо, барашка зарезали, и чачей пытались угостить. Потом на разговор пришли еще четверо старейшин.

А утром встали, а он нам и мяса дает, и пирогов, которые жена напекла, и масла, в общем, гостинцев полвещмешка набралось. Собрались, и у всех такая же картина. Всех очень гостеприимно и радушно встретили, продуктов в дорогу надавали. Двинулись дальше и 3-го января нашли свой полк.

Командир полка – подполковник Акопян сразу забрал Попова к себе в ординарцы, а я попал в пулеметную роту 1-го батальона. Там офицеров было всего трое: командир роты - лейтенант Саакян, политрук – бывший директор средней школы, который чисто по-русски говорил и я.

А я после этого взрыва с палочкой ходил, нога-то болит. И командир полка это увидел, узнал, в чем дело и говорит: «Давай выпишу тебе направление в госпиталь! Хоть в Ереван, хоть в Тбилиси!» Но я категорически отказался: «Никуда я не пойду!» И полковой врач меня тоже убеждал: «У вас что-то с желудком. Да и на голову шапка не налазит из-за шишки», но я все равно отказался.

А в роте всего один солдат, ереванец сержант Погосян, говорил по-русски, больше никто. Спрашиваю политрука: «И как же я командовать буду?» - «Не волнуйся! Будешь командовать только Арач – вперед! А все остальное Погосян вам будет переводить, и будет учить вас языку. Через него и будете командовать».

Но уже где-то через неделю должности политруков роты ликвидировали и его направили куда-то в штаб. А комроты и по-русски плохо говорил, да и какой-то недружелюбный был ко мне. Но и он вскоре куда-то пропал, даже не помню куда, и я остался за командира роты. Три станковых пулемета, две повозки и человек двадцать, наверное.

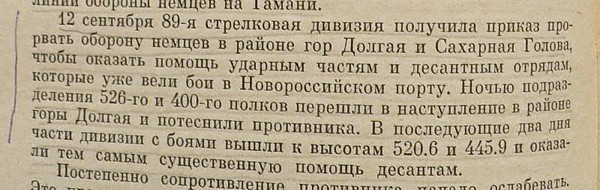

Тут как раз началось наступление, и дня через два у нас на пути оказалась станица Московская. Там нам дали двое суток отдыха, и после этого перевели в первый эшелон. Но для того, чтобы выйти на позиции, нам пришлось трое суток подряд проходить по семьдесят километров. Ведь вся железная дорога была разрушена напрочь. Абсолютно все стыки рельсов были взорваны немцами… И так от Малгобека до самой Тамани, поэтому снабжение в тот период было очень скудное. А вернее сказать, его и не было вовсе. Если не ошибаюсь, больше месяца мы ничего не получали, ни сухаря. Питались только тем, что смогли найти. Были, как говорится, на подножном корму. Спасало лишь то, что кругом было много неубранных полей, где кукурузы в поле найдем, а раза три находили гурты пшеницы. Немцы их, правда, перед отходом чем-то облили и подожгли. Но сгоревшее разгребешь, а под ним хорошее зерно.

И дважды там захватывали немецкие склады с продовольствием. Мне тогда довелось есть немецкий хлеб 1923 года выпуска. Брикет распечатаешь, в котелке заливаешь кипятком, и за десять минут, он разбухает на весь котелок. Причем очень вкусный. Правда, мы не знали, что он несоленый, а потом стали растворять в кипятке соль. И еще белые немецкие галеты запомнились.

Большие такие, примерно 10х15 сантиметров, тоже вкусные и на редкость энергетические. Всего двух галет хватало на сутки. В первый раз я целую галету съел так мне даже плохо стало. А потом за раз всего по полгалеты и достаточно.

Запомнилось, что километров восемь не доходя до Минеральных Вод, по шоссейной дороге стало просто невозможно идти. До самого города все было забито брошенной немецкой техникой: танки, тягачи, пушки… В общем, так мы наступали почти до самого Ейска, а там у нас произошел бой за небольшой хутор, который возможно предрешил мою судьбу. Помню, метрах в 300-400 от него стояла то ли конюшня, то ли коровник, и там на ночь расположился штаб дивизии и наш полк. А под утро двум нашим батальонам приказали взять этот хутор.

Один батальон зашел с фланга, а наш атаковал в лоб. Стреляли-стреляли, но атака захлебнулась. Тут еще подошли немецкие танки, а у нас ни одной пушки, только винтовки и пулеметы, и батальон дрогнул. Стали отходить по чистому полю…

И тут ко мне подскочил подполковник, видимо, начштаба дивизии: «Лейтенант, останови их! Пристрелю, останови панику!» А я же пацан совсем еще был, что делать, не знаю. И тут мысль – стрелять поверх голов. У меня в пулемете неполная лента, но я как дал очередь поверх голов, расстрелял ее до конца, и все сразу залегли. А сам думаю, неужели кого-то задел?.. Тут бой стал стихать и я вдруг прямо за пулеметом уснул. Видимо, от всех этих переживаний, и оттого что суток двое-трое не спал и не ел, на пару минут не то забылся, не то задремал. И очнулся лишь, когда невдалеке разорвался снаряд.

Смотрю, наши ушли вперед, и нужно идти за всеми, а я ног не чувствую… Вначале даже подумал, что мне ноги оторвало. Посмотрел, нет, на месте, но совсем их не чувствую. А метрах в двухстах от этого места стояла санчасть полка. Добрался в эти сараи, сапоги стащили, а ноги-то я отморозил… Мы же пока два дня с немцами возились, все время мокрые были. Спиртом или водкой ноги мне растерли, дали сухие портянки. Правда, какое-то время после этого толком я ходить не мог. В общем, пока я разбирался в санчасти, полк ушел вперед, и меня назначили старшим полкового обоза.

Шли долго, если не путаю, проходили через станицу Каневскую. Помню, я все боялся на немцев напороться. Подъедем к какому-то строению, а кто внутри, наши или нет, неизвестно. И только по говору определяли: грузины или азербайджанцы, ага, значит, из соседних дивизий. На рассвете подъехали к хутору, и обоз вдруг встал. А я оказался в середине обоза, смотрю, бежит солдат и на ломанном русском языке пытается мне объяснить: «Товарищ лейтенант, нельзя проехать! Там наши армяне лежат!» Чего лежат, думаю?.. Пошел посмотреть, а там по дороге даже проехать нельзя было, все трупами завалено… И дорога, и кюветы, сплошные трупы, трупы, трупы…

|

Зинов Л.П.с женой Лидией Ивановной, май 1945 г. |

Оказывается, там с двух сторон дороги стояли кукурузные что ли копны, и когда колонна дивизии втянулась между ними, оттуда по ним открыли огонь из пулеметов… Так зажали их, что там и командир дивизии, и замполит и начштаба и другие офицеры погибли… (По данным ОБД-Мемориал командир 89-й стрелковой дивизии полковник Василян А.А. погиб в бою у станицы Новоджерелиевская 10.02.43 г. – прим.Н.Ч.) А в обозе в одной повозке ехал больной командир нашего полка Акопян. Пошел к нему, доложил, но сам я был в таком состоянии, что у меня просто в голове не укладывалось. Думал, если бы не обоз, то и я бы там лежал… (В интернете есть воспоминания об этом бое бывшего начальника штаба 417-й стрелковой дивизии полковника Черных: «8-го февраля 1943 года мы освободили станицу Новоджерелиевская, но немцы тут же окружили нас, и два дня нам пришлось вести бой в окружении. В сложившейся ситуации командующий 58-й Армии принял решение отправить к нам на выручку 89-ю армянскую дивизию. Выполняя приказ, дивизия ночью выдвинулась на исходные позиции от хутора Гарбузова Балка, но по дороге попала в засаду. По словам очевидцев, ночью армяне разожгли костры, но на открытой местности были обнаружены, и подверглись атаке большого количества немецких танков… Мне шесть раз пришлось работать в Центральном архиве Министерства Обороны, и я лично видел, что записано в архивных документах 58-й Армии по этому бою: «В результате преступно-беспечного отношения…» По некоторым данным, в тот день во время танковой атаки гитлеровцев погибло около трех тысяч воинов 89-й армянской дивизии… - прим.Н.Ч.)

Двое или трое суток мы хоронили своих товарищей, а потом приехал эскадрон в 150-200 человек во главе с Кириченко. Опять он был в своей белой бурке. Нас было человек двести, комполка всех построил, доложился, но тот даже с лошади не слез, махнул только: «Идите в Ейск!» и сразу уехал.

В Ейск мы пришли 19-го февраля, это я точно запомнил. Хозяйка дома, немолодая уже женщина накормила меня, и заставила снять всю одежду. У нас ведь вшей было видимо-невидимо… На фронте-то нормальной бани не было, купались в каких-то речках, и стриглись где придется.

Я помылся в корыте, она дала мне мужнину одежду, а все мое постирала. И спал я как убитый… Но ведь вроде и помылся как следует, и голову специально вычесывал, а утром встал, вся постель во вшах… И вот в Ейске мы простояли аж до сентября 43-го.

Чем занимались в это время?

Все это время шло переформирование дивизии, ведь от нее по сути остались только рожки да ножки… Но одновременно, конечно, и несли службу. Сначала мы стояли в городе, и на косе от рыбзавода по берегу лимана моему взводу выделили участок обороны в полтора километра, хотя во взводе тогда осталось всего семь человек. А дотов было пять или шесть, и вечером я всех разводил, а зима, ветер, море все замерзшее, в торосах, а костры жечь нельзя… Так я всю ночь ходил от одного дота к другому, проверял, живы ли… А жили в это время в порту в весовой будке рядом с рыбзаводом. Днем все ляжем, укроемся, а на ночь опять туда…

А когда в первых числах мая завод заработал, нас стали бомбить немцы. Уже не помню, какого числа, только кухня привезла обед, как налетели немецкие самолеты. На заводе были жертвы, а в моем взводе одному солдату оторвало пятку.

А как-то в июле морем пришел немецкий десант. Трижды они подходили метров на восемьсот, но мы сразу развернули свои девять пулеметов, заняли оборону в окопах, и они помаячили-помаячили, но потом развернулись и ушли.