И.С.Б. - Родился 20-го мая 1921 года в деревне Хрипля Базарского района на Житормищине. Село небольшое, всего восемьдесят дворов, и в Хрипле среди украинцев жила одна наша еврейская семья, занимавшаяся хлебопашеством.

Мой отец был простым крестьянином, солдатом воевал в Первую Мировую Войну, и после войны вернулся в Хриплю, получил несколько гектаров земли, пахал землю и вместе с моей мамой растил девятерых детей. Отец умер в 1937 году в Коростене.

К тому времени старшие сыновья уже оставили родительский дом: Мирон работал строителем, Гриша на железной дороге в Подмосковье на станции Расторгуево, а еще один брат - Абрам, служил в Красной Армии, был участником боевых действий с японцами на озере Хасан, и после демобилизации работал на химзаводе им. Войкова.

Я окончил школу-десятилетку в районном центре Базар, что в семи километрах от нашей деревни, и после школы, в 1938 году поступил на учительские курсы в Коростене. После их окончания меня направили работать в школу- семилетку в село Михайловка. Рядом с селом находился гранитный карьер, в котором работали заключеные. Вскоре после моего приезда в Михайловку, забрали, на службу в армию политруком директора школы, и, меня, 18- летнего парня, назначили директором вместо него.

Я также преподавал немецкий язык и был классным руководителем.

1-го января 1940 года меня призвали в РККА, и на станции Коростень две мои старшие сестры проводили меня в Красную Армию. Мама в это время была у братьев в Расторгуево.

Г.К. - Это был обычный призыв или целевой набор?

И.С.Б. - Я думаю, что это был необычный призыв, в военкомате, видимо, заранее знали, что наша команда набирается для службы в авиации, и поэтому брали людей только с образованием. Со мной в этот день из Коростеня призвали много народу, и все были или с полным средним или даже с высшим образованием. Я помню своих товарищей по призыву: Петр Яковлевич Кравчук - преподаватель истории, Петровский - зав. школой, Миша Дубинский, Фельдман Абраша, Миша Шапиро - все закончили среднюю школу, и так далее. Нам сказали, что срок нашей службы "по закону" - два года.

Г.К. - С какими чувствами Вы уходили на армейскую службу?

И.С.Б. - Никаких особых чувств я не испытывал: ни радости, ни грусти, ни печали, ни озабоченности. Шел служить со спокойной душой, шел отдавать свой долг Родине, как и все мои сверстники. Тем более времена стояли смутные: закончилась "Польская кампания", началась война с Финляндией, и я понимал, что служить обязан.

Поднялся в вагон, поезд тронулся - и для меня начался новый отсчет времени.

Как я тогда думал - на два года, а все обернулось иначе...

Г.К. - Куда направили команду призывников из Коростеня?

И.С.Б.- Мы не знали - куда едем. Сопровождал нас "человек-солдафон", который с первых минут начал угрожать - "в тамбур без разрешения не выходить, разговаривать только вполголоса, веселиться нельзя", и все прочее, в подобном духе.

Как великую тайну этот солдафон хранил название конечного пункта нашего пути.

Но когда позади остался Харьков, Ростов-на-Дону, мы сами стали догадываться, что нас везут служить на Кавказ. Уезжали из Коростеня в не слабый мороз, а уже через три дня поезд мчался по просторам, где, в нашем понимании, не было даже следов зимы. Из окна вагона на нас смотрели огромные горы, зеленела трава под безоблачным небом. Привезли нас в Баку, в ШМАС (Школа Младших Авиационных Специалистов). Переодели в красноармейское обмундирование, после чего мы ненадолго перестали узнавать друг друга. В школе было два основных отделения: одно готовило мотористов, другое - мастеров авиационного вооружения. Я был зачислен в оружейники. Большинство новобранцев стремилось попасть в мотористы, тогда слово - "моторист" - не звучало, оно - пело. Вскоре в ШМАСе мы приняли военную присягу. Я до сих пор помню ее текст - "... торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным бойцом. Если я нарушу..., то пусть покарает меня рука трудового народа...".

Г.К. - Чему успели научить в ШМАСе? Какими были условия службы курсантов-авиаспециалистов?

И.С.Б. - В школе авиаспециалистов мы прозанимались 4 месяца, курсанты - оружейники изучали 7,62 мм пулеметы ШКАС и 20-мм авиационные пушки ШВАК. Мы изучали их конструкцию, разбирали и собирали это оружие, учились устранять задержки при стрельбе, пристреливать пулеметы, сами наполняли металические звенья пулеметной ленты и укладывали в ящики. Была и строевая подготовка.

На общевойсковую подготовку для нас выделялось всего несколько часов в неделю. Кормили в школе хорошо, но мы получали жалованье младших сержантов, а это всего несколько рублей, но хватало, чтобы купить недорогие папиросы "Пушка", "Труд" или "Беломор". Дедовщины не было и в помине. Военная дисциплина меня не угнетала, хотя некоторые младшие командиры порой порывались муштровать курсантов. У нас в большей части были неплохие командиры и преподаватели. Помню начальника школы Швецова, его заместителя по политчасти Базахчяна, преподавателей Кругликова, Папьяна, Милованова, строевика Ранга.

|

Красноармейская книжка ветерана(он первые три года служил в авиации в техсоставе) |

Г.К. - Куда Вас распределили по окончании ШМАС?

И.С.Б. - По окончании школы мне присвоили звание отделенного командира и в качестве мастера по вооружению, вместе с другими специалистами, отправили в Ереван, столицу Армении, где формировался новый истребительный авиаполк - 84-й ИАП. Со мной вместе оказалось много ребят из коростенского призыва: Петровский, Шум, Шапиро, Фельдман, Кравчук, Мусиенко, Дубинский. Со мной в этот полк зачислили ребят, призванных из других городов: Бакалинского, Радбеля, Бронштейна, Пейсаха Кричмана, Корчагина, Бондаренко, Дябола, Матиящука... Разместили нас на территории гражданского аэропорта, в новых деревянных домах с нарами. Как только мы туда прибыли, произошло ЧП. По случаю Первомая в армянской столице состоялся воздушный парад, в котором участвовали самолеты-истребители. Но когда на подлете к городу появились бомбардировщики СБ, то кто-то из авиационного начальства сказал, что эти самолеты разрешения на вылет не получали, и на перехват поднялся истребитель "Чайка". Он выпустил по бомбардировщикам несколько предупредительный пулеметных очередей, и смертельно ранил на одном из бомбардировщиков стрелка-радиста.

Умирая, стрелок спросил у своего командира экипажа - "Это уже война?.."

В наш полк стали поступать самолеты-истребители И-153, их еще называли "Чайками". Эти самолеты отличала большая маневренность за счет уборки шасси, и наличие четырех пулеметов ШКАС, которые обеспечивали огромную плотность огня, более восьми тысяч выстрелов в минуту. Этот самолет мог также нести четыре авиабомбы, общим весом до 200 килограмм. Поставлялись эти истребители в ящиках-контейнерах по железной дороге. Фюзеляжи отдельно от крыльев. Пулеметы привозили "законсервированными". Чтобы ввести их в действие мы удаляли заводскую смазку, наносили новую, и после сборки самолета производили пристрелку. Однажды во время пристрелки у меня произошла задержка пулемета. Начал ее устранять и не заметил, когда Бородин, инженер полка по вооружению, вышел из укрытия к мишени. В это самое время произошел выстрел. Объяснить невозможно, как пуля могла пролететь мимо Бородина, отмечавшего попадания в ту самую мишень. Но наше счастье было обоюдным, пуля миновала не только Бородина, но и меня. Об этом происшествии решили не докладывать командиру 84-го полка майору Сидорову. Служить в Армении было не трудно, местный климат мне нравился, хотя летом бывало и жарко. Все служебное время мы проводили на аэродроме, вокруг фруктовые сады, виноградники, казалось, что совсем рядом находятся две вершины с заснеженными шапками - Арарат, впечатление такое, что до них рукой подать, а находятся эти горы от нас за несколько десятков километров, на территории Турции.

В город мы выходили редко, действовал запрет на выход из части без увольнительной, а давали увольнительную лишь как поощрение, один-два раза в месяц, с 15-00 до 22-00. Хорошо запомнился ереванский оперный театр, и парк в центре Еревана, прозванный "Стометровкой". Отношение армян к солдатам было очень доброжелательным. Другие армейские порядки не обременяли, строевая подготовка проводилась редко. Летом 1940 года в авиации ввели обязательные ежемесячные марш-броски для личного состава на 30 километров, с полной боевой выкладкой. К ним готовились как к нелегкому событию, но командиры о нас заботились, учили, как следует одевать портянки, как и когда пить воду, рассказывали о местах и продолжительности привалов. Летом 1940 года 84-й ИАП, включавший в себя 4 эскадрильи (всего 50 самолетов), перебазировал несколько звеньев на грунтовый аэродром в район города Ленинакан прямо к советско-турецкой границе, да настолько близко, что на взлетно-посадочной полосе мы четко слышали лай собак и людскую речь из-за границы, а наши самолеты при взлете и посадке иногда разворачивались над турецкой территорией. Здесь мы простояли до середины весны 1941 года, и здесь нас застало "печальное известие" о том, что срок службы для авиаспециалистов удлинен до трех лет. Никто даже не пикнул, выражая вслух свое несогласие или возмущение, хотя все понимали, что домой теперь не скоро. Делать было нечего. Да и незачем. Снова, не прерывая тянуть армейскую лямку, мы спокойно служили дальше. Если партия и вождь сказали - "Надо!", то мы, как всегда, ответили -"Одобрям!". Тогда же в полк стали прибывать молодые летчики, выпущенные из училищ по приказу наркома Тимошенка только в сержантском звании. Их держали на казарменном положении, как красноармейцев.

|

Г.К. - Насколько высоко тогда оценивались шансы на начало войны с турками?

И.С.Б. - Мне трудно ответить на ваш вопрос, но в Закавказском округе, я нередко слышал разговоры, что скоро нам предстоит освобождать от турок советскую землю - Карскую область, которая принадлежит Советской Армении. И политруки в своих беседах нередко подчеркивали наши территориальные претензии на оккупированный турками Карс.

Г.К. - Кто из летчиков полка Вам наиболее запомнился?

И.С.Б. - Командир нашей эскадрильи, капитан Константин Бекаевич Кантеев, осетин, боевой летчик, награжденный орденом Боевого Красного Знамени за Финскую войну. Заместитель командира эскадрильи лейтенант Виктор Иванович Бородачёв. Младший лейтенант Михаил Серегин, сгоревший во время аварии самолета весной сорок первого. Москвич лейтенант Балашов, погибший после посадки истребителя на аэродром. Летчик Василий Москальчук, киевлянин. Двадцатидвухлетний смуглолицый лейтенант Сухов, цыган по национальности. Запомнился еще один летчик, старший лейтенант Антонов, дружно ненавидимый всей эскадрильей. Это был человек с поганым нутром, ради карьеры готовый на любую подлость, у него не было друзей в эскадрилье, и он, будучи командиром звена, не пользовался никаким авторитетом у сослуживцев. И когда в эскадрилье освободилась должность заместителя командира, когда нашего летчика Москальчука, настоящего аса, перевели с повышением в другую часть, старший лейтенант Антонов пришел к Кантееву, и сказал - "Я летаю уже десять лет, а всего лишь командир звена! Я человек пролетарского происхождения, у меня нет репрессированной родни, я лично предан партии и товарищу Сталину!". Но Кантеев хорошо знал этого наглого и лживого проходимца, нередко оставлявшего свои кровавые следы. Заместителем комэска был назначен порядочный человек, лейтенант Виктор Бородачев. Но ведь везло подлецу Антонову. Почти все летчики нашего полка погибли в мае 1942 года в Крыму, но Антонов, по слухам, остался живым. На Крымском фронте он из пистолета ТТ прострелил себе ногу, и потом клялся командиру эскадрильи, что выстрел произошел случайно. Не знаю, поверил ли комэск Антонову или нет, но Кантеев и никто другой в эскадрилье так и не выдали Антонова как труса, просто никто не хотел, чтобы на репутации боевой эскадрильи появилось позорное пятно. Две недели скрывали Антонова, в воздушных боях он тогда не участвовал.

Г.К. - Вот Вы рассказываете о летчиках - "... разбился,.. сгорел..."...

"Летные происшествия" до войны были обычным делом?

И.С.Б. - В моём понимании тяжёлых "летных происшествий" у нас было чересчур много. За год перед началом ВОВ их в полку было четыре, из них два случая со смертельным исходом, а "мелких аварий" было столько, что ...

И если, как сейчас пишут, летчик, герой войны в Испании, ГСС, генерал - лейтенант Рычагов сказал Сталину перед войной - "Мы летаем на гробах!", то он, особенно в те времена, говорил горькую правду. Правдами и неправдами объясняли в частях причины ЧП. Обычно такими причинами называли "дефекты заводского производства", а не летную подготовку пилотов. Не нужно забывать самого главного - мы постоянно базировались на грунтовых аэродромах, а на них разбиться легче простого. Назову лишь еще одну важную причину - очень дорого нам обошлось отсутствие на "Чайках" каких-либо средств связи. Балашов погиб, когда заруливал на стоянку, и сзади в него врезался другой самолет, своим винтом зарубив лейтенанта.

А Серегин погиб по вине Антонова. Его звено перебросили на грунтовый аэродром рядом с Ереваном. При взлете самолет Серегина скапотировал, перевернулся, и загорелся. От летчика остался только кусок обуглившегося тела. Антонов доложил в штаб, что Серегин проверял состояние самолета, прогрел двигатель, самовольно вырулил со стоянки и взлетел без разрешения, набрал высоту, и Серегин стал делать фигуры высшего пилотажа, вошел в штопор и не смог из него выйти, врезался в землю и сгорел вместе с самолетом. Предварительно, эту "версию" он внушил всему личному составу звена, и никто из свидетелей этого трагического ЧП не посмел рассказать правду командованию полка. В те времена, подобная откровеность могла дорого обойтись, никто не решился накликать на себя беду. Это были времена власти единоначалия и нередко - беззакония.

Но что произошло на самом деле с Серегиным? Вот как это было. Утром, старший лейтенант Антонов, которому не давал покоя "командирский зуд", построил свое звено, и не имея никаких полномочий, объявил экипажу Серегина боевую тревогу, а сам стоял рядом с истребителем и отслеживал по часам действия пилота. И когда самолет Серегина перевернулся на взлете и загорелся, Антонов приказал личному составу звена придерживаться версии о самовольном вылете лейтенанта...

Г.К. - С кем Вы дружили в 84-м ИАП?

И.С.Б. - Самым близким моим другом был Петя Кравчук. Мы вместе призывались с Коростеня, вместе учились в ШМАС, ходили в увольнения, и даже встречались в Ереване с двумя подругами, студентками Леной и Катей. Судьба разлучила нас в мае 1942 года, когда наш полк попал в окружение в Крыму. Я чуть позже расскажу о том, что довелось пережить Кравчуку. Хорошим и надежным товарищем был Митрофан Корчагин, воронежский парень, которого все звали Митроша. Художник-профессионал, он служил в нашей эскадрилье мотористом. Мы с ним и с Кравчуком часто говорили о литературе. Я в молодости помнил великое множество стихов наизусть, так вечерами декламировал "на публику" ребятам Пушкина, Есенина, Блока, и даже полностью по памяти "Наталку - полтавку" Котляревского. Верными друзьями мне были оружейник сержант Сазонов и моторист, бердичевский парень Пейсах Кричман. Позже, когда я служил в 348-м ИАП, то нашел в новом полку много добрых и преданых товарищей.

Г.К. - Что в это время происходит на западе страны, Вы лично знали?

И.С.Б. - Только по комиссарским политинформациям и по газетам мы могли составить свое мнение, о том что происходит на западе страны. В письмах из дома тогда никто ничего лишнего не писал, а мы, красноармейцы Зак.ВО, были полностью затянуты в водоворот "кавказских событий", готовились отобрать у турок Карскую область, и, самое главное, мы , комсомольцы-патриоты, были полностью и непоколебимо уверены в том, что наша советская держава является непобедимой, и что любого врага мы разобьем молниеносно , без проволочек и малой кровью. И кто это будет - немцы, турки, финны или японцы? - нас не волновало. Да и что мы тогда могли знать? Просто верили каждому слову пропаганды. Политруки нам иногда повторяли слова Ворошилова - "Советская молодежь не только умеет, но и любит воевать". Потом в Крыму я увидел - "как мы любим воевать"....А перед войной... Мой товарищ и земляк Абраша Фельдман, весной сорок первого года получил 10 дней отпуска домой и когда вернулся из Коростеня, то рассказал, что по всей Украине только и разговоров о том, что скоро начнется война с Германией. Его слова не вызвали у нас тревоги, только некоторые из нас переживали, что если немцы на нас нападут, то их моментально раздавят и уничтожат, а мы не успеем доехать из Закавказья до фронта, война кончится победой без нас, всего лишь за несколько дней. Кое-что из рассказов Фельдмана о жизни в Коростене нас удивило, он сказал, что в нашем городе ежедневно в магазинах дают! белый хлеб!, а черный хлеб можно купить без очереди. Такое неординарное событие для украинской глубинки тогда укладывалось в одну сталинскую фразу - "Жить стало лучше, жить стало веселей"...

Г.К. - Где Вас застало известие о нападении Германии на нашу страну?

И.С.Б. - В санчасти полка. Лежал с первым приступом малярии, температура зашкаливала за 41 градус. Здесь я по радио услышал речь Молотова, а 24-го июня вернулся в свою эскадрилью. В полку царило оживление и воодушевление, составлялись списки добровольцев для немедленной отправки на фронт. В те же дни наш полк реорганизовали. Из состава 84-го ИАП выделился новый, 348-й истребительный авиационный полк. В него вошла 3-я эскадрилья капитана Кантеева, а из техсостава в новый полк вместе со мной попали Петя Кравчук и Петр Сазонов. В начале июля наш 348-й ИАП был перебазирован в Мильскую степь, это близко к советско-иранской границе. Мы сидели в глухой и голой степи, на полевом аэродроме и только изредка, по трубке телефона возле КП полка, слышали невнятные обрывки радиосводок. Радисты говорили, что в сводках Информбюро сообщают об успехах наших войск, о сотнях сбитых самолетов и подбитых танках противника, но где проходит линия фронта - мы абсолютно не представляли. Ни газет, ни писем. Даже политработники ничего не могли нам прояснить. Знали, что немцы взяли Минск и Львов, и все... И тут в один из июльских дней полк получил приказ ударить по аэродрому противника и уничтожить находящиеся на нем самолеты. Название аэродрома в приказе не указывалось, но по координатам цели и по времени полета "Чаек" летчики сразу догадались, что речь идет об иранском городе Тебризе. И спустя несколько дней уже весь наш полк разместился на этом тебризском аэродроме. Из Мильской степи до границы с Ираном, до города Джульфа, я вместе с другими ребятами из техсостава добирался на грузовой машине с боеприпасами. А из Джульфы в Тебриз летел на старом самолете ПР-5. Со мной рядом сидел наш солдат, тяжеловес, украинец Попадюк, который советовал, успокаивая меня и себя - "Если начнем падать, ты упрись ногой в стенку, авось поможет". На Тебризском аэродроме не было никаких следов нашей бомбежки, за исключением неразорвавшейся бомбы ФАБ-50. Наш полк частично расположился на поле, где только что был убран урожай зерновых. Ровная и твердая поверхность, и большая площадь поля подходили для взлета и посадки наших истребителей. Стали смотреть, и куда нас нелегкая занесла. Иран произвел на нас удручающее впечатление. Нищая страна. Женщины ходили в чадрах, и было немало таких, которые приходили к нам торговать своим телом за несколько туманов. Крыши над нашими головами не было, но ночи были теплыми, а днем мы прятались от жары под крыльями "Чаек". Совсем близко от нас находился огромный виноградник, хозяин которого сбежал, видимо опасаясь, что "коммунисты его арестуют, как буржуя". Там созревали разные сорта винограда, стояли на стеллажах ящики с изюмом, и мы вскоре стали разбираться в сортах винограда, как "специалисты". Провели мы под Тебризом несколько месяцев, никто из моих земляков не имел от близких никаких вестей. Я почти ежедневно писал письма на адреса сестер в Овруч и в Коростень, и в октябре сорок первого года, на мой старый адрес в 84-й ИАП, пришло письмо с Урала, со станции Халилово, от моей сестры Зины. Она удивлялась, почему я продолжаю писать в Коростень, разве я не знаю, что город давно оккупирован немцами? Она сообщила, что почти вся наша семья - мама и четыре сестры с детьми - успела убежать на восток, и только одна сестра, Малка, осталась с мужем и двумя дочками в оккупации, и как я узнал уже в конце войны, погибла от рук местных полицаев.

И ещё - два мужа моих сестер: Абрам Цимберг и Миша Лорман, - ушли на фронт и погибли на полях сражений ...Только одна сестра Эсфирь, дождалась своего супруга, Саню Яновского живым с войны. В ноябре 1941 года наш полк вывели из Ирана в СССР, отправили на Кубань, разместили рядом с городом Армавир. Техсостав перебросили на Кубань на транспортных самолетах. Но долго там засидеться нам не пришлось.

Наш полк, уже под новым номером - 743-й ИАП, в конце декабря участвовал в боях на Крымском фронте, в Керченско-Феодосийской десантной операции, и сразу после высадки десанта, полк перебазировался на керченский аэродром, прикрывая с воздуха порты и города Керчь и Камыш-Бурун.

Г.К. - Летчикам полка приходилось вести в Крыму тяжелые воздушные бои?

И.С.Б. - Нашим летчикам приходилось очень нелегко, полк нес потери.

Один раз, когда Кантеев и Бородачев барражировали над портом Камыш-Бурун, у комэска отказал мотор истребителя, дотянуть до суши не удалось. Он сделал вынужденное приводнение в море, но самолет постепенно ушел под воду, и Кантеев, держась за не тонувший парашют, плавал в ледяной январской воде, ожидая помощи с суши. На самолетах И-153 не было радиосвязи, и Бородачев несколько раз пролетал над портом, пытаясь дать понять морякам, что срочно нужна помощь на море, и указать приблизительный район, куда упал самолет комэска. Когда Кантеева подобрали из воды, он был без сознания, пришел в себя только в госпитале, но уже через несколько дней Константин Бекаевич вернулся в строй и продолжил летать.

В конце апреля, после определенного затишья, воздушные бои на Крымском фронте разгорелись с новым ожесточением. Немецкая авиация увеличила свою активность, наш аэродром несколько раз сильно бомбили. Были убитые. Линия фронта находилась от нас в двадцати километрах.. В двух километрах от нас было расположено татарское село Харджи -Бие, возле которого находились медсанчасть полка. Недалеко от этой деревни и аэродрома, в хозяйственном блоке, находилась полевая кухня, передвижная авиаремонтная мастерская, и там же, в определённые часы, нуждавшиеся могли найти крышу над головой. Схватки с "мессерами" часто разгорались в небе между этой деревней и нашим аэродромом.

Г.К. - "Майская трагедия" Крымского фронта... 1942 год... Недавно на сайте опубликованы интервью с танкистом Масловым и разведчиком Слуцким, пережившими разгром наших войск под Керчью. А что Вам запомнилось из тех страшных событий?

И.С.Б. - Мы чувствовали, более того, были уверены, что в мае на нашем фронте разобьём немцев и очистим от них весь Крым, ведь недаром на Крымский фронт высадили три советские армии! Сам этот факт говорит, что наше наступление было не за горами. Отчетливо слышалась с передовой усиливающаяся артиллерийская канонада. Именно тогда подошел ко мне наш летчик, лейтенант Григорий Лоевский, еврей из Полтавы, с которым мы были в дружеских отношениях, и сказал - "Иосиф, вспомнишь скоро мои слова. Немцы ударят первыми...". Гриша Лоевский был добрый и порядочный человек, он не гнушался общаться как настоящий друг, с нами, с "нижними чинами".

Как для меня лично началась "Крымская катастрофа"? Утром, после завтрака, вернулся к самолету командира эскадрильи, вооружение которого я содержал в боевой готовности. Комэск и еще два летчика, (их имен уже не помню), стояли у самолета и озабоченно о чем-то говорили. Вдруг, один летчик забрался на левое крыло, другой - на правое. Каждый держал в руках длинный ремень. Летчики тщательно привязали себя к стойкам между крыльями "Чайки", а Кантеев уже был в кабине самолета. Он внимательно посмотрел на летчиков, разместившихся на крыльях. Стартер на автомобиле-"полуторке" подъехал к самолету, его сцепили с винтом, Кантеев спросил летчиков - "Готовы?", и дал команду на запуск. Через несколько минут "Чайка" взмыла в воздух и на бреющем полете ушла курсом на Керчь. Я не мог ничего понять. Трое на одноместном истребителе? Летчики, привязанные к стойкам? А в это время два десятка исправных самолетов стояли в капонирах. И командир не отдал никаких распоряжений? После взлета комэска техсостав стал молча собираться по звеньям возле самолетов, чтобы начать, как всегда, свой рабочий день. Мы поглядывали на море, на шоссейную дорогу и в сторону хозблока. Дорога, кажется, была единственной, тянувшейся от Керчи и разделяющая Крым пополам. К нашему аэродрому она подходила "по касательной". Мы стояли в недоумении, все было очень странно и непривычно - никаких команд и указаний, ни от кого не поступало распоряжений... Неподалеку я увидел Елизарова, мастера по вооружению из нашей эскадрильи. Он копошился с пулеметом ШКАС, снятым с самолета. Этот полемёт стрелял только с помощью синхронизатора, то есть прибора, позволявшего надежно и безопасно вести стрельбу через вращающийся винт самолета. Увидев меня Елизаров сказал - "Я отсюда никуда не уйду! Буду мстить за погибшего брата! Сам погибну, но не отступлю!". Елизаров и без меня хорошо знал принцип действия пулемета ШКАС, и его бесполезность на земле, но упорно возился с пулеметом. Потом, убедившись, что все его попытки бесплодны, он встал и направился к самолетам своего звена. И тут случилось следующее, как говорится - "не было бы счастья, да несчастье помогло" - откуда ни возьмись, к месту сбора эскадрильи, прибежали два солдата, прибывшие в эскадрилью в ноябре прошлого года. Один из них, по фамилии был, кажется, Селезнев. Запыхавшись, они подбежали к нам, и наперебой заговорили - "Братцы, чего вы тут стоите!? Немцы!!" - "В чем дело?" - "На хозблок посмотрите, и чуть дальше, на море. Видите табун лошадей? Там за ним немцы ползком, по-пластунски продвигаются. Скоро здесь будут!". Оказывается, с моря, в трех километрах от аэродрома, с небольшого судна немцы высадили десант, численностью примерно в полторы сотни человек. Эти два бойца решили с утра пойти к морю, напоролись на немецких десантников и оказались в плену. Они рассказывали - "Немцы забрали у нас красноармейские книжки, плохого нам ничего не сделали. Только показали рукой направление, куда мы должны были идти, сказали, что оттуда нас отвезут на пункт сбора. Мы пошли так, как показали немцы, а они когда прошли вперед, скрылись за поворотом, мы побежали направо, чтобы успеть предупредить своих". Одним словом: ребята попали в плен "на минуточку". Мы косились на них, ведь нам всегда усиленно вдалбливали в голову, что "наши" в плен не сдаются, что каждый, кто был хоть минуту в плену - "изменник Родины" . И тут инженер эскадрильи Коровин съязвил хрипловатым баском - "Вы не в пионерском лагере! Как же вы так вляпались?! Да, кто вы после этого будете?!". Мы посмотрели в сторону, где находился штаб полка, там было заметно лишь слабое движение отдельных людей. Все было очень странно. Куда подевались остальные наши летчики? Где они? Два десятка исправных истребителей стоят на местах, но на них никто не улетает, их не уничтожают, а оставляют!.. А по бетонной дороге с другой стороны аэродрома уже двигались со стороны фронта, к Керчи, вереницы людей.

И техсостав постепенно стал уходить к шоссе, но я ещё оставался на месте. Вскоре вся эскадрилья ушла. Я тогда совмещал обязанности мастера по вооружению с должностью писаря эскадрильи, и решил, отступая, взять с собой главные документы наших летчиков - летные книжки. У каждого из наших истребителей к тому времени накопилось немало боевых вылетов и от их количества зависело представление к правительственным наградам и премирование пилотов крупными денежными суммами. Эти книжки находились на хранении в эскадрильи. Я связал их в стопку, в другой руке была винтовка, и стал думать, как бы сжечь хотя бы парочку "Чаек", ведь так жалко все целым немцам отдавать. Только залез в один из самолетов, чтоб взять ракетницу для поджога самолёта, как увидел, что табун уже в районе хозблока, и я на виду у немцев. Подумал ещё, а если стрельнуть в кабину истребителя из ракетницы, может тогда загорится?, но засомневался, сейчас пойдут наши отступающие через аэродром, а тут начнут взрываться подвешенные бомбы и эРэС-ы, да еще на каждом самолете более 8.000 пулеметных патронов. Своих можно покалечить... Ещё я увидел одного бойца. Появился со стороны хозблока стрелок нашей эскадрильи Вахтанг Бердзенишвили, и, не останавливаясь, побежал за ушедшими, стремительно глядя только вперед. А в это время над хозблоком взлетели в небо три зеленые ракеты - стало ясно, что немцы уже там. Я знал, что там Кравчук, Сазонов. В Харджи-Бие в медсанчсти после воздушного боя находился Лоевский. Что произошло с ними? Но что я мог сделать?.. Пошел к дороге.

Своими глазами я увидел, что такое - "критический момент". Здесь я окончательно пришёл к убеждению, что "Смертный бой в окопах лучше, чем погибель в отступлении, в никуда". Но, бойцы, оставив окопы и всё вооружение, бросив все, что было необходимо для изгнания немцев из Крыма, уходили по дороге на Керчь с фронта, с передовой. Уже шли не цепочкой, а потоком, плотной людской массой, сотни и сотни бойцов и командиров, многие раненые. Шли с оружием и без него, мимо нас медленно ползли в никуда редкие машины и тягачи, и даже пронеслась батарея 45-мм пушек на конной тяге. Все шли к Керчи, надеясь спастись. Но и там тыла не было. Всюду, до конца Крымского полуострова, была сплошная гибельная пропасть.

На одной из складок дороги образовалась пробка, застрял тягач, и я пошел по обочине.

И тут налетела немецкая авиация. Из-за туч, на небольшой высоте вынырнул прямо надо мной немецкий бомбардировщик, и от самолета отделились шесть или семь фугасных бомб. Я хорошо представлял траекторию полета бомб и сразу понял, что первая бомба - точно моя. Стоял на четвереньках, уперся в землю, и с глубины кювета смотрел вверх на приближающуюся мою смерть. Душераздирающий и сверлящий мозги визг... потом оглушительные взрывы. Земля содрогалась. Я дождался, посмотрел на свежие воронки от авиабомб, ближайшая - в десяти метрах от меня...

Повезло, а так бы - "и никто не узнает, где могилка моя"...

Пошел дождь, он моросил уныло и непрерывно. Я прошел километров десять и возле деревни Марфовка у меня начался очередной приступ малярии. Отошел от дороги, лег на землю, прикрыл лицо от дождя шинелью, меня то бросало в жар, то колотила холодная дрожь. Своих не догнал, стало грустно и страшно... И тут меня кто-то пихнул сапогом в плечо - "Эй, живой?". Глаза открываю, поднимаю голову, передо мной стоит пехотный лейтенант - " Ну, что, боец, живой?". Я ему объснил, что меня опять малярия косит. Лейтенант ответил - "Знакомо мне это, очень, сам регулярно акрихин глотаю, а при себе сейчас его нет. Но у меня спирт во фляжке еще остался. На, выпей, это тоже помогает". Выпил - мне полегчало. Вернулись на дорогу и пошли с лейтенантом вместе. На дороге стоит заградотряд. В сторону Керчи пропускали лишь моряков и авиаторов, всех остальных отправляли занимать линию оборону. Мне приказали оставить на месте мою винтовку и десять патронов вместе с патронташем. Не успел я пройти по уже пустынной дороге и километра, как сзади меня догоняет весь техсостав нашей эскадрильи. Вроде я на час позже всех ушел с аэродрома, а к загадотряду пришел раньше. Продолжал переживать, почему не сжег самолеты. И какое-то чувство вины осталось у меня на всю жизнь.

Ночью мы подошли к Камыш-Буруну. Немецкие самолеты бомбили город и порт, клубы дыма, языки пламени, яркий неземной свет в темной ночи. Казалось, что стонет земля. Горели корабли у причала, горело море от разлившегося в воде топлива. Внутри горящих кораблей взрывался боезапас. Это было адское, кошмарное, ослепительное зрелище.

Его никогда не забудешь... Мы шли еще целый час. Потом, на берегу, нас, по несколько человек, сажали в небольшие машины, и мы с ходу поехали ... в море. Это были машины-амфибии, увозившие нас под покровом ночи на Большую землю. На восточном берегу пролива нас собрали и через день отправили в тыл для переформировки.

Г.К. - А что произошло со штабом полка и двумя другими эскадрильями?

И.С.Б. - Я думаю, что за исключением техсостава нашей эскадрильи, весь личный состав полка, не успевший отойти к Керчи в тот злополучный майский день - или погиб, или оказался в немецком плену... Я после войны пытался найти своих ребят, но, кроме Сазонова и Кравчука, из оставшихся в те майские дни по ту сторону Керченского пролива никого не нашел. В 2005 году предпринял последнюю попытку, был в Москве, в Центральном Архиве, но и там документов не нашёл. После войны я первым делом стал разыскивать следы Петра Кравчука, своего друга и земляка. Нашел его в деревне Могильно Коростенского района Житомирской области, он работал инспектором РайОНО. Кравчук рассказал, что немцы появились в хозблоке внезапно и скомандовали "Русс! Руки вверх! Сдавайся!" В ответ на это, наша молодая повариха и кто-то еще, не разобравшись, что происходит в действительности, показали немцам, кто комбинацию из трех пальцев, кто еще что-то. Немцы сразу стали стрелять, убили автоматными очередями повара и нескольких красноармейцев, остальные, поняв, что здесь не до шуток, просто подняли руки. Когда Сазонова и Кравчука везли в Германию, они, проезжая Белоруссию, рискнули на побег, Сазонов успел выпрыгнуть из вагона, а Кравчук нет. В конце сороковых годов над Петром нависла серьезная угроза, тогда стали сажать в лагеря многих, кто был в войну у немцев в плену. Кравчук попросил меня, чтобы я написал, как наш полк оказался в безвыходном положении, и что происходило на нашем участке в день его пленения. Написал я все подробно, чистую правду, без прикрас, все, как развивались события, по часам, и даже по минутам, и в конце заверил, что в плену Петр оказался внезапно, и вины его в этом нет. Поверили. Случай редкий.

Петр мне потом говорил - "Ты спас меня от нового плена"...

А потом я стал искать своего друга Сазонова. Приехал в Минск, помнил его довоенный адрес, записанный в карточке учета личного состава - улица Тиражная, дом №9.

И выясняется, что нет уже такой улицы, на ее месте находилась новостройка. Обратился в Горсправку, и мне в считанные минуты ответили, что Петр Адамович Сазонов проживает в Минске по улице Станиславского. Сазонов, когда меня увидел на пороге своего дома, то онемел, не мог поверить, что мы оба живы и встретились. Петр рассказал, как после побега из поезда попал к партизанам, как его долго и разными способами проверяли, пока не стали полностью доверять, и как он воевал в лесах до середины 1944 года, до того дня, когда его партизанский отряд соединился с частями Красной Армии.

А потом, Петр Сазонов, с автоматом в руках дошел до Берлина.

Пытался после войны найти и своего комэска, Константина Бекаевича Кантеева, написал ему письмо в Осетию, в город Алагир, на довоенный адрес, но никто не ответил.

Г.К. - Что происходило после того как техсостав Вашей эскадрильи оказался на таманском берегу?

И.С.Б. - Собрали техников, поселили в палатках. К нам прибыл капитан Кантеев, и мы ждали, может еще кто-то из полка выберется из Крыма. Кстати, тех двоих ребят, которые на несколько мгновений попали в немцам в плен, еще в Крыму, прямо на дороге , по которой шла отступающая эскадрилья, арестовали "особисты" и увезли. Инженер Коровин, помешанный на бдительности, "постарался и сдал в органы" этих бедолаг. Потом он решил "угробить" меня. Прохожу мимо командирской палатки и слышу голос Коровина - "Биренберг предатель! Он тоже был в плену! Целые сутки его никто из эскадрильи не видел! Его точно к нам заслали!". Капитан Кантев ему резко ответил - " Коровин, опомнись. Ты что, рехнулся? Ты сам подумай, что за чушь ты несешь! Кто бы его отпустил, Биренберга? Да его бы немцы на месте расстреляли.

И летные книжки он вынес, документы эскадрильи спас". Одним словом, командир эскадрильи не дал инженеру меня "подвести под монастырь".

А потом нас всех отправили в 25-й запасной авиационный полк. Штаб этого полка находился вАджикабуле (Дагестан), а 3-я эскадрилья на расстоянии 30 километров от штаба - вблизи железнодорожной станции Кара-Су, это уже территория Азербайджана. Здесь объявили, что полк наш становится маршевым -743 -м ИАП, и мы скоро получим для переучивания новую технику: самолеты-истребители "аэрокобра" и пополнение летным личным составом. Тут произошла одна встреча, которая в корне изменила мою дальнейшую армейскую службу. В Кара-Су, на вещевом складе, нам пополняли пропавшее или заменяли пришедшее в негодность обмундирование. Руководил выдачей какой-то лейтенант. Когда подошла моя очередь, он спросил - Что пропало? - Поясной ремень - лейтенант кивнул кладовщику - Принеси - и тот дает мне брезентовый ремень.

А потом лейтенант, заглянув в свою записную книжку, спросил - Сержант, кто у вас такой Бердзенишвили? - Бердзенишвили Вахтанг Григорьевич, 1920 года рождения, холост, до войны окончил учительский институт, до службы в армии проживал в селе Тортиза Горийского района Грузии... И так далее, спросил про Елизарова, и еще десяток других сослуживцев, но я помнил наизусть все данные, записанные в карточках личного учета... И все. Разошлись по своим сторонам. Проходит несколько дней, и меня вызывает капитан Кантеев (в дальнейшем он был назначен командиром нового ИАП). Совершенно неожиданно он объявил мне - "Товарищ сержант. С сегодняшнего дня, вы переводитесь для продолжения дальнейшей службы в 3-ю эскадрилью 25-го ЗАП. Вы должны поступить в распоряжение командира этой эскадрильи капитана Степанова. Спасибо тебе за все, сержант. Можете идти". Мне не хотелось уходить из полка, в котором служали мои старые товарищи, но что я мог изменить... Отдан приказ, а хочу ли я этого, в армии никого не волновало, тут судьба человеческая всегда была, как пешка на шахматной доске. Но я сказал себе, - а может все и к лучшему?, хоть от Коровина избавлюсь. Явился к командиру 3-й эскадрильи ЗАП, как положено по уставу, доложил Степанову, что прибыл для дальнейшей службы. Степанов поздоровался со мной за руку, после я пожал руку политруку эскадрильи Варнавскому. А третьим в комнате был тот самый лейтенант, устроивший мне проверку "на память". Это был адъютант эскадрильи лейтенант Савочкин. С первых минут подтвердилось, что "виновником" моего перевода в новую часть, в 25-й ЗАП, является Савочкин, и комэск Степанов об этом прямо сказал -"Он тебя выбрал к себе в помощники , говорят, ты парень уникальный, память у тебя как у академика". Савочкин добавил - "Будете моим заместителем". Я вступил в должность старшего писаря эскадрильи. Впервые с начала войны у меня появилась железная кровать, матрас и подушка, набитые соломой, фанерная тумбочка. Над головой была крыша - я чувствовал себя "аристократом", на верху блаженства. В мои обязанности входили все штабные дела, но их объем был велик, поскольку в 3-й эскадрилье проходили подготовку маршевые полки, и приходилось в реальности быть писарем полка - составление строевых записок, данные о личном составе, документы о налете, о происшествиях, схемы и графики полетной подготовки и так далее. И за год с небольшим, который я прослужил в ЗАП, с мной произошло немало различных историй, но сейчас об этом рассказывать не будем. Скажу главное - в ЗАПе судьба свела меня с прекрасными и достойными людьми.

Лейтенант Савочкин, адъютант эскадрильи, великолепный человек, бывший штурман дальнебомбардировочной авиации. Он хоть и был моим начальником, но стал мне настоящим другом. Добропорядочный, честный, всегда с улыбкой на лице.

Он сильно тосковал по своей жене и детям, которых не видел уже пятый год.

Капитан Степанов, прекрасный человек, летчик от Бога. Добрый и умный командир, каких мало на свете. Я очень сожалению, и по сей день, что после 1943 года мне не довелось с ними более встретиться.

Г.К. - Когда Вы оставили ЗАП?

И.С.Б. - Летом 1943 года. Как обычно в один из дней в штаб эскадрильи позвонил начальник штаба ЗАП полковник Кульнев . Я его поприветствовал и стал записывать телефонограмму - "Товарищу Степанову. Срочно сообщите в штаб сведения, о наличии в вашей эскадрильи лиц владеющих немецким языком. Кульнев". Я до этого сотни раз слышал голос Кульнева по телефону, но, сегодня, даже тон его был другим, и я понял, что Кульнев имеет в виду именно меня. Я удивился и растерялся одновременно, было ясно, что когда такое спрашивают, то речь идет о наборе в разведку или на курсы переводчиков, но тут же, как с разбега, пришел в себя и сказал - "Товарищ полковник, я владею немецким языком" - "Передайте Степанову, чтобы включил вас в список" - "Есть передать Степанову, чтобы включил в список!". Передаю Степанову телефонограмму, еще не закончил доклада, как комэск дает указание - "Ответь Кульневу, что в моей эскадрилье знающих немецкий - нет!" - "Товарищ капитан, я уже сказал Кульневу, что владею немецким, и он велел включить меня в список". Степанов спокойно, по-дружески, в деталях, начал мне рисовать перспективы моих будущих фронтовых будней - "Можно ли сравнить условия твоей нынешней службы с теми, что ждут тебя? Или в разведке погибнешь уже на третий день, или пошлют тебя с громкоговорителем и страничкой текста пропагандировать немцев на передовую, поближе к их траншеям, и только ты рот откроешь, как станешь самой привлекательной мишенью для снайперов и пулеметчиков. Да и артиллеристы на тебя снаряда не пожалеют. А ты будешь лежать под огнем где-нибудь в снегу, или в болоте, и кричать в рупор одни и те же слова - Сдавайтесь, сопротивление бессмысленно. Вас ждет смерть - и так далее. Вот и весь немецкий язык, которым ты будешь оперировать... Надо тебе это?". Я не хотел спорить со Степановым, но год с лишним в запасной эскадрилье, казались мне более чем достаточным сроком. Хотелось чего-то другого - "Хоть гирше, абы инше", одним словом - сделать жизнь более интересной, хоть и подвергая ее риску. Погибнуть не боялся, мне уже пришлось бывать под бомбежками и артобстрелами, хоронить товарищей, и поэтому, покидая 25-й ЗАП, я знал, на что иду, меняя запасной полк на неведомую мне будущую службу на фронте.

Г.К. - Так когда Вы узнали, что Вас отбирают на учебу в ВИИЯКА (Военный институт иностранных языков Красной Армии)?

И.С.Б. - В штабе Закавказского фронта. Сначала ко мне в эскадрилью приехали два офицера из Политотдела принимать в партию, поскольку "где надо" знали, что я иду служить в разведку, и как мне сказали эти политруки, что только коммунисты достойны служить в разведорганах. Я написал заявление, и тут один из политруков меня спросил - " родственников за границей имеешь?". Я ответил, что два брата отца, еще до революции, уехали в Америку, и, что с ними произошло дальше, не знал даже мой отец, а сам я их никогда не видел. Политруки сразу порвали мое заявление и молча ретировались.

Больше я никогда в жизни заявлений о приеме в партию не подавал.

А потом я получил командировочное предписание явиться в штаб Закавказского фронта, в Тбилиси. Пока дошел от вокзала до штаба, у меня раз шесть проверяли документы патрули. В штабе меня направили в нужный кабинет. Здесь уже были с десяток кандидатов. В штабе нам устроили первый экзамен, целью которого было выяснение вопроса - "кто ваши родители и чем они занимались до семнадцатого года?". Всех прошедших собеседование отправили в Москву, сообщив, что мы явлемся кандидатами на учебу в ВИИЯКА. Проезжали мимо разрушенного Сталинграда. Одни руины...

Вдоль железной дороги на много километров тянулись высокие в несколько метров плотные ряды и штабеля разбитой немецкой и, к сожалению, советской техники, наверное, все собрали для переплавки. Прибыли в Москву, и здесь нам дали направления в город Ставрополь - на - Волге, где находился в эвакуации ВИИЯКА.

Я успел увидеть своих братьев. Гриша как железнодорожник находился на "брони", на фронт его не взяли, а брат Мирон уже вернулся с фронта инвалидом. На Калининском фронте он получил в бою множественные осколочные ранения, и в госпитале ему вырезали часть правой лопатки.

Г.К. - Какие экзамены проходили будущие военные переводчики?

И.С.Б. - Настоящие экзамены проводились уже в Ставрополе, только тут окончательно решалось - кто будет зачислен на учебу, а кто вернется в свою часть. Уровень знаний у кандидатов на учебы был различный - от слабо знавших язык, до владевших немецким в совершенстве. Люди по очереди заходили на экзамен. Один из проваливших экзамен был ни жив, ни мертв, над ним в его части издевались, и уезжая на учебу, он высказал своим обидчикам все, что о них думает, все, что накопилось в душе. А теперь ему приходилось возвращаться к тому же взводному, где беды пуще прежних ожидали его.

Подошла моя очередь, я зашел в комнату к экзаменатору. Сидит в ней капитан и предлагает мне рассказать автобиографию. Я начал, но капитан тут же меня остановил. Дал на прочтение вслух небольшой текст на немецком. Капитан снова быстро прервал, и задал последний вопрос - А зачем вы желаете изучать немецкий? - После войны хочу стать преподавателем языка (а что надо было ответить на такой вопрос?).

Капитан вслух стал рассуждать - В какую группу? Восемь, десять?.

Я не понимал, о чем он вообще говорит. И только когда меня зачислили на учебу, догадался, что речь шла о группах с восьмимесячным или десятимесячным сроком обучения. Я попал в группу - "8 месяцев". И это была не самая слабая группа.

С этого момента я стал слушателем ВИИЯКА на курсе военных переводчиков по немецкому языку.

Г.К. - Кто преподавал Вашей группе? Кто руководил институтом? Какие предметы Вы изучали?

И.С.Б. - Начальник ВИИЯКА был генерал-лейтенант Биязи, пользовавшийся большим авторитетом. Начальником нашего курса одно время был полковник Степанов. Преподавали нашей учебной группе №191 специалисты высочайшего уровня. Военный перевод - Колшанский. Грамматика немецкого языка - Кречмер Мира Ивановна. Литературный перевод и периодика на немецком - Вайнштейн. Хочу заметить, что военный перевод сильно отличается от литературного и разговорного языка. Занятия по практическому немецкому - старшая Кречмер (мать Миры). "Специальный" язык - Таубе. Методика и тактика допроса военнопленного - преподавал Кац. Кстати, нам не приводили на занятия по ведению допроса немецких военнопленных (только перед самым выпуском был проведен показательный учебный допрос военнопленного). Страноведение нам читал специалист высшего класса (не помню точно фамилию преподавателя), и это был очень знающий немолодой человек.

У нас был очень высококвалифицированый преподавательский состав.

Занятия на немецком языке проводились по 6-8 часов в день, обычно это были три-четыре парные лекции, кроме того, нам давали домашние задания по предметам языка, часа на три-четыре в день. На русском языке нам раз в неделю читали по одной-две парных лекции по тактике, топографии и страноведению. Кроме этого нам преподавали геодезию, но без полевых занятий. Строевой или стрелковой подготовки у нас фактически не было, наш набор был "фронтовым", и считалось, что все это мы уже знаем. Зимой несколько раз устроили лыжные кроссы. Слушателей не держали на казарменном положении, выход из института был свободным. Нам выдали удостоверения слушателей ВИИЯКА, и любой патруль нас сразу отпускал без лишних распросов. Никто особо не следил, как мы одеты, все ли по уставу, и я, например, ходил в каракулевой кубанке с красной звездочкой.

Г.К. - А сколько всего людей было в Вашем "фронтовом наборе"?

И.С.Б. - В институте в конце 1943 года занималось больше семи сотен слушателей, точной цифры я знать не могу, ребята были разбиты на группы разного состава и "языкового направления". Была одна группа, в которой было только два человека, но какой язык они изучают - никто не интересовался. До войны в ВИИЯКА готовили слушателей по 4-5- лет, курсанты изучали по два обязательных иностранных языка.

А когда шла война, то срок обучения зависел от уровня знаний слушателя, и был он - "от двух до десяти месяцев". Для тех, кто основательно знал немецкий язык, были группы с двухмесячным сроком обучения - в таких группах курсанты проходили: военный перевод, специальную терминологию, и возращались на фронт.

На нашем потоке училось одновременно 80 человек, в группах, максимум - по 15 человек. Я был в группу №191. Наш набор был чисто армейский, фронтовой, все приехали на учебу из Действующей армии, чтобы вскоре снова вернуться на фронт, но уже с новой военной специальностью. В нашем наборе были люди в звании от рядового до майора. Помню многих, с кем мне довелось вместе учиться в ВИИЯКА и дружить, пока мы не разъехались обратно, по различным фронтам. Лейтенант Володя Герциков, горьковчанин. Одесситы: поэт Илья Аренберг, Костя Прядилов, Абраша Продилайло. Бывший полковой разведчик Истомин, уже награжденный орденом Красной Звезды. Старшина Илья Меерович. Майор Искин. Разведчик Семен Шварц. Бывшие пехотинцы: Буркотовский и еврей с редкой фамилией Мадора. Скрипач до войны - Юра Рябов. Девушка, родом из Днепропетровска, прекрасно владевшая немецким языком, по фамилии Таубе. После окончания учебы ее направили на Север, на Карельский фронт в 72-ю бригаду морской пехоты и там я к ней случайно "зашёл в гости". Прибыл с Ленинградского фронта бывший пулеметчик-ополченец, журналист Даниил Альшиц. Был еще сокурсник Беленицкий, до войны получивший степень кандидата наук. Помню еще одного парня, внешне очень похожего на поэта Андрея Вознесенского в молодости. У него на груди висела медаль "За БЗ", так он в любую свободную минуту стоял у зеркала, и все не мог налюбоваться своей наградой, тщательно натирая ее суконкой.

Г.К. - Соблюдался в ВИИЯКА какой-то режим секретности? Ведь на других отделениях, не возможно, а точно, учились будущие разведчики, готовившиеся на "работу" во многих странах мира.

И.С.Б. - Особого режима секретности или каких-то "специальных инструктажей" - я не припомню. С другими отделениями мы общались беспрепятственно, и всяких "стукачей" или "надсмотрщиков" в институте простым глазом не было видно, но как и в любом "порядочном учебном коллективе", в ВИИЯКА, можно было заметить небольшой отсев "Свободолюбивых" возвращали в свои части на фронт. Однажды сам Степанов, наш начальник, предупредил Альшица, чтобы поменьше выступал на собраниях, поскольку Альшиц был человек очень прямой, всегда имел свою точку зрения и ее отстаивал.

Но каких-то проверок на благонадежность нам в ВИИЯКА не устраивали, сам факт , что мы успешно прошли "сито отбора" в такое особое учебное заведение, говорил о том, что власти нам доверяют.

Г.К. - Условия жизни слушателей ВИИЯКА?

И.С.Б. - Бытовые условия были на уровне. Мы жили в хорошем курсантском общежитии, нас хорошо кормили, и слушатели даже получали повышенное денежное довольствие, и могли организовать себе "доппаек", за 15 рублей можно было купить у местных крестьян поллитра молока. Поздней осенью 1943 года институт из Ставрополь-на-Волге был возвращен в Москву. Для перевозки выделили два теплохода: переводчикам - теплоход "Вячеслав Молотов", другой части - теплоход "Владимир Ленин". В Химках разгрузились, и вскоре занятия института возобновились в здании средней школы в Сталинском районе города Москвы. Казармы или общежития для нас подготовить не успели, и курсантов селили по частным квартирам, и даже тем, кто мог, разрешили поселяться самостоятельно. С Володей Герциковым мы жили в бараке, у жильцов снимали комнату на Соколиной горе №60/8. Нам не запрещалось в Москве ходить в гражданской одежде - а это были совсем не мелкие кусочки личной свободы.

Случались и курьезные моменты. Едем с Володей в вагоне метро, и учим немецкий. Возле нас сидит армейский майор, который вдруг дико заорал - Аусгешлоссен! (Отставить!), и стал стращать нас всякими карами, за то, что мы говорим в вагоне на иностранном языке, а это запрещенные действия... Мы показали ему свои удостоверения...

Одним словом, я думаю, что условия созданные в годы войны для успешной учебы курсантов ВИИЯКА и либеральные порядки - это исключительный случай, мне даже трудно представить , что тогда, в каком либо военно-учебном заведении курсанты обладали подобной свободой. Но мы прекрасно понимали, что очень скоро окажемся на фронте, и некоторым из нас не суждено будет вернуться домой .

Г.К. - Когда Ваш курс закончил обучение в ВИИЯКА?

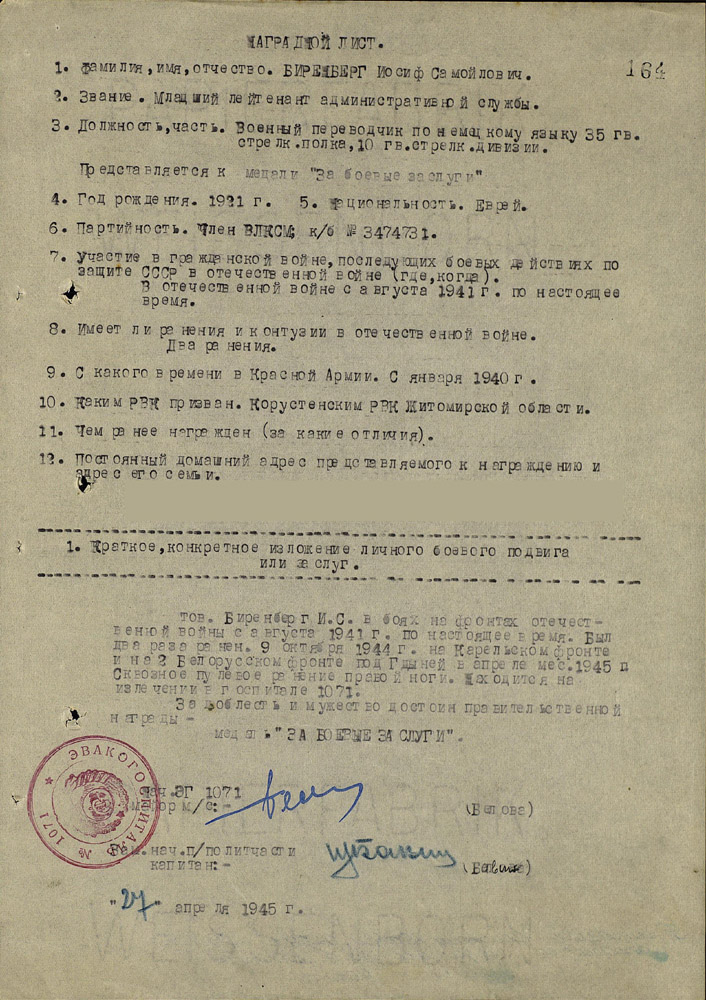

И.С.Б. - В мае 1944 года мы сдали последние экзамены. Выпускникам, не имевшим ранее офицерского воинского звания, присвоили звание - "младший лейтенант административной службы", и каждому дали воинскую категорию - "переводчик второго разряда по немецкому языку". Начальник ВИИЯКА генерал-лейтенант Биязи поздравил с рукопожатием каждого выпускника, и выступил с добрым напутствием ко всем переводчикам, по случаю их отъезда по фронтам. Распредили всех переводчиков по фронтам, с севера на юг, в алфавитном порядке их фамилий. Поэтому двое на "А" - Альшиц и Аренберг, и двое на "Б" - Биренберг и Буркотовский были направлены на Север, на Карельский фронт. Вчетвером сели в поезд и поехали в Ленинград. Поэт Илья Аренберг, женившийся всего за несколько дней до нашего выпуска, писал стихи, посвящая их своей жене, он тогда конечно не мог знать, что пройдет еще совсем немного времени, и его молодая жена станет вдовой. Аренберг был убит в бою в 1944 году.

И очень скоро погибнет на передовой и мой верный друг Володя Герциков.

Мы ехали навстречу неведомой фронтовой судьбе...

Г.К. - В какую часть Вас направили?

И.С.Б. - В начале июня, в штабе Карельского фронта, в Беломорске, я получил назначение в 10-ую гвардейскую Стрелковую Дивизию. Дислоцировалась дивизия в сотне с лишним километров северо-западнее Мурманска, на самой крайней кромке территории Советского Союза. Сейчас уже трудно рассказать, как я добирался до своей дивизии, сколько прошел пешком, неся в руках фанерный чемодан, в котором лежал новый русско-немецкий словарь на 50.000 слов. Фронтовики, завидев меня с чемоданом, в шинели с узкими погонами офицера административной службы, смотрели на меня с подозрением. Местами я шел по дорогам, но зачастую - по каким-то тропкам, ориентируясь по указателям - "Хозяйство Иванова", "Хозяйство Кардаша". Дошел до "Хозяйства Худалова", это был генерал-майор, командир 10- й гв.СД. В штабе дивизии первым меня встретил начальник разведотдела дивизии, подполковник Казьмин, он то и был мне нужен. Я рассказал ему о себе и показал предписание. Казьмин взял в руку какую-то немецкую медаль, прочитал ее название по-немецки и спросил - Что за медаль?.

А я такую медаль видел впервые. Казьмин сказал, что я буду служить в 35-м гвардейском Стрелковом Полку, объяснил мне, как туда добраться, и, добавил, что я должен заменить в полку штатного переводчика страшего лейтенанта Грабкова, который назначен переводчиком штаба дивизии. Кстати, для Грабкова этот перевод в дивизию оказался роковым. Вскоре после войны он погиб при нелепых обстоятельствах - случайный выстрел в штабе. А я направился в штаб 35-го гв. СП, который находился в землянках, как бы выдолбленных в высоком берегу реки Западная Лица. Рядом никаких наземных сооружений, никакой растительности. Возле штаба полка разместилась рота автоматчиков и подразделение полковой разведки. Периодически разрывались снаряды, которые немецкие артиллеристы пускали с господствующих высот - Большой и Малый Кариквайвиш. Слышался треск пулеметных очередей. В одной из землянок я нашел начальника штаба, майора Макара Фомича Шубакова, и доложил о прибытии и о назначении на должность переводчика полка. Шубаков спросил, откуда я родом, кто родители. И когда я сказал, что отец умер в 1937 году, Макар Фомич спросил - "Репрессирован?", и я ответил , что он скончался от болезни в больнице города Коростень, но было видно, что майор остался при своем мнении.

Под началом Макара Фомича, при полном взаимопонимании и взаимодействии, мы вместе с ним воевали до нашей Победы.

Г.К. - Первый Ваш допрос немецкого пленного хорошо помните?

И.С.Б. - Да, это был немец из Югославии, Пауль Вашевский. В тот день, когда его взяли в плен наши разведчики, он должен был отправиться в отпуск к себе домой, но пошел проститься со своими товарищами. Один солдат, находившийся на посту, попросил отпускника подежурить вместо него в окопе, пока он напишет и передаст письмо родным. В это время наши разведчики из группы захвата: Тихомиров, Жулега и Зиновьев, после двух суток проведенных в засаде у самых немецких окопов, бесшумно перерезали проволочное заграждение и блестяще, с ювелирной четкостью, светлым днем, схватили этого "югослава", взяли "языка". В рот ему так засунули кляп, что он пикнуть не успел. Немцы не сразу заметили исчезновение своего солдата. Спохватившись, они открыли беспорядочную пулеметную и артиллерийскую стрельбу, но разведчики благополучно отошли к своим и привели "языка". Допрос этого пленного был для меня первым, и казался мне очень важным. В землянке Шубакова собрались на допрос сам Макар Фомич, его ПНШ: Грязнов, Герман, Питухин, пришли еще начальники штабов стрелковых батальонов, начальник артиллерии полка Чистяков, начсвязи Бабенко, начхим Тищенко и старший врач 35-гв. СП Пунанов и другие офицеры. Аудитория получилось большой. Перед допросом я попытался заглянуть в словарь. Держу его и думаю, какие слова и выражения лучше использовать. Начал просматривать терминологию в наименованиях, - вроде все помню, закрыл словарь. Как было заведено, предупредил пленного, что если он будет лгать - то будет наказан. Стоит сказать откровенно, что в штабе и так прекрасно знали, какие части горных егерей стоят против нас, мы имели подробную информацию, вплоть до фамилий взводных немецких командиров из частей, стоящих в обороне перед участком 35-го гв.СП.

Пленный, видимо, все это и сам понимал, на вопросы отвечал безотказно и незамедлительно, а я синхронно, без запинок, переводил вопросы с русского на немецкий и ответы с немецкого на русский. Спросил немца, по своей инициативе, в самом конце допроса - Как вы думаете, что вас теперь ожидает? - Расстрел - Никто не намеревается вас расстреливать, но за предательство Югославии вас отправят на родину к партизанам Тито, дадут возможность своей кровью искупить вину перед югославским народом. Немец побледнел, как стена, он так и не понял, что это просто мои "фантазии". Немца-"югослава" отправили вместе с донесением о допросе в штаб дивизии.

После допроса ПНШ-2 Грязнов во всёуслышанье сказал - Все нормально, экзамен ты выдержал, но ты с ним слишком мягко и вежливо обращался. Вон, Грабков, твой предшественник, как начнет на немцев матом орать, так у них сразу поджилки дрожали...

Но мне такой метод ведения допроса был не по душе, тем более ложные показания немцев фактически исключались, на нашем участке передовой обстановка постоянно отслеживалась, мы многое и так знали, можно было спокойно обойтись без применения силы или угроз.

Г.К. - Кто наиболее стойко держался на допросах?

И.С.Б. - Финны. Я как-то в штабе фронта присутствовал на допросе двух пленных: немца и финна. Так финн молчал на допросе - как "коммунист". И вообще, нам многому можно было у финнов поучиться, это были отчаянные смелые вояки-профессионалы.

Г.К. - Буквально на днях в Интернете появилась книга мемуаров командира Вашей 10-й гв. СД генерал-майора Харитона Алексеевича Худалова "Долг памяти".

Он очень подробно описывает участие дивизии в Петсамо-Киркенесской наступательной операции. А что осталось в Вашей памяти из тех событий октября 1944 года?

И.С.Б. - За короткую полярную ночь, часа за четыре до начала операции, к передовой скрытно подтянули большое количество артиллерии, дивизионы "катюш", тяжелые минометы, и на рассвете началась двухчасовая артподготовка. Вся глубокоэшелонированная немецкая оборона, оборудованная инженерными сооружениями по последнему слову фортификации, все то, что немцы создавали в течение трех лет противостояния - было разбито менее, чем за два часа нашего массированного артналета. Одновременно с артподготовкой в воздухе появлялись одна за другой эскадрильи штурмовиков, добивая немцев прямо на позициях. Штаб полка находился вместе с атакующими батальонами, между передним краем противника и нашей артиллерией, и всю эту убийственную мощь нашего оружия я видел своими глазами и слушал, как приятнейший концерт. За время нашей артиллерийской подготовки, как я смотрел и видел, немцам удалось выпустть по позициям 35-го полка всего один снаряд из тяжелого орудия. Когда дальнобойная артиллерия перенесла свой огонь вглубь немецкой обороны, в атаку поднялась пехота. Эти две господствовавшие высоты - Большой и Малый Кариквайвиш, ранее казавшиеся нам неприступными, были взяты быстро и малой кровью.

А дальше мы преследовали немцев до самого Киркенеса, периодически ломая сопротивление егерей. Но, если у нашего полка все шло неплохо, то соседний полк на подступах к Киркенесу понес большие потери.

У немцев был новый полевой аэродром, который "проморгали" наша разведка и авиация, и с этого аэродрома поднялись пикировщики и пробомбили полк, шедший походными батальонными колоннами к городу. У меня там тоже случилась "неприятность".

В одном из боев мне в правый глаз попал осколок, и в результате этого ранения глаз почти перестал видеть. Когда вышли из Норвегии, в госпитале, в Мончегорске, врачи осмотрели раненый глаз и сказали, что помочь ничем уже не могут. Разве что комиссовать из армии по ранению, но этого я не захотел. Там же под Киркенесом произошел такой случай. Рота автоматчиков шла вперед по сопкам, имея под охраной знамя полка. Вдруг из-за поворота, за сопкой, перед нами появился отряд немцев, не успевших догнать свои части при отступлении. Расстояние между нами 20-25 метров. Командир роты Пахомов только успел крикнуть - К бо..., как пуля влетела ему в рот и убила на месте, разорвав пополам команду - "К бою!". Началась перестрелка в упор, были взяты пленные. Одному из них было лет пятнадцать - шестнадцать, он был в черной эсэсовской форме. Этот "эсэсочек" все время вырывался из рук державшего его нашего бойца, плакал и умолял - Я жить хочу! Не убивайте меня! - падал на землю, кидался то в одну, то в другую сторону, не переставая рыдать и умолять - Не убивайте! Я хочу жить! Я боюсь умирать!.. Я спросил его - Где твой патриотизм? Ты же поклялся не пожалеть жизни ради фюрера!

А он ползал возле моих ног, хватался за мои сапоги и скулил - Не убивайте:

Мы пленных тогда не убивали. "Эсесочек" остался в живых. Сейчас ему, наверное, лет восемьдесят, может, еще жив, интересно было бы на него посмотреть...

Что еще особенно врезалось в память из тех событий, так это вид огромного немецкого воинского кладбища в Печенге. У каждого погибшего свой отдельный крест, и многочисленные ряды крестов уходили к горизонту. Вся Петсамо-Киркенесская операция для нас длилась недели три, а потом был дан приказ возвращаться в Советское Заполярье. С севера Норвегии мы шли пешком, на Мурманск, пять дней подряд, делая только короткие привалы. Лошадь была только у командира полка, все остальные топали своими ногами по грязи и гололедной дороге. Это был изнурительный поход, засыпали на ходу. На привалах спали прямо на снегу, или в талой грязи, и, просыпаясь, с трудом отрывали свои тулупы, смерзшиеся с грязью. В Мурманске нас погрузили в товарные вагоны и отвезли на пополнение под Рыбинск, наш полк разместился в деревне Чертищево, и местные жители, прозвали нас, приехавших в тулупах, "шубниками". Пополненные личным составом, полки, снова загрузили в вагоны и через Прибалтику отправили на Запад, на 2-ой Белорусский фронт. Ехали медленно, эшелоны продвигались только по ночам, и когда состав прошел Ригу, мы примерно догадались, куда нас везут. Каких-то особых чувств, возвращаясь на фронт, я не испытывал, просто знал, что надо воевать дальше. В январе 1945 года мы наступали на севере Польши.

Г.К. - Орден Красной Звезды Вы в Польше заслужили?

И.С.Б. - Да. Километров в двадцати не доходя до города Руммельсбурга, после тяжелых боев полк остановился. Я как раз приготовил для штаба дивизии разведдонесение, и пока его отправил, полк снялся с привала и двинулся дальше. Один, через лес, догоняю своих. Обычно, в боевой обстановке, кроме пистолета ТТ, я всегда брал с собой ППШ, а тут, как назло... Как на стену натолкнулся - прямо передо мной четыре рослых немецких солдат с карабинами, как с неба на голову свалились. И у каждого из них кончики штыков, как ногти пальца, перевязаны грязно-серыми тряпочками. Этим они делали видимость, как бы добровольной сдачи в плен. Но, увидев русского офицера, они направили стволы прямо на меня, и застыли в ожидании. Я не успевал выхватить пистолет из кобуры, и сразу понял, что все равно не успею выстрелить ни разу, немцы могли меня моментально поднять на штыки. Начал с ними говорить по-немецки, и сам удивился - мой голос звучал совершенно спокойно, будто "товарищей" в лесу встретил. Хотя им убить одиночного офицера противника в лесу ничего не стоило... Предложил им сдачу в плен, сохранение жизни, и возвращение на родину сразу по окончании войны. Солдаты спрашивали, что их ждёт в плену. Я, как понимал, отвечал на их вопросы. Не приказал, а очень вежливо попросил, чтобы они положили оружие на землю. Они молча смотрели на меня, потом вниз опустился первый ствол, другой. Немцы согласились сдаться. Правда, чуть снова не передумали. Один из них сказал, что штыки они оставят у себя. Я ответил - "Ни я, и никто другой вам этого разрешить не может". Немцы переглянулись, и снова несколько секунд колебаний, но четверо солдат все же выбрали плен, вместо смертельно опасной и, наверное, безнадежной попытки прорыва к своим частям, оборонявшим Руммельсбург. Орден за этих пленых я получил только через полгода после этого события, уже когда вернулся из России, из госпиталя, в свою дивизию, которая дислоцировалась в городе Летцен. Начальник разведки дивизии, подполковник Николай Васильевич Казьмин издалека увидел, как я хромаю к штабу дивизии, вышел встречать, пожал мне руку и сказал - "На Западной Лице я был первым, кто тебя встретил, и ты посмотри, в Германии та же история!". Потом привел меня к комдиву Худалову, лично представил, и рассказал историю о моём участии в боях за последний год в 35-ом гв. СП, о пленении мною четырёх немецких солдат, еще сказал, что я возвращаюсь в дивизию уже после второго ранения. И добавил, что он заполнял на меня наградной лист в феврале 1945 года, а орден я так и не получил. Вскоре перед строем полка мне вручили орден КЗ, медаль "За БЗ", и сразу две других медали - "За оборону Кавказа", "За оборону Советского Заполярья". Как в пословице - "Не было ни гроша, да вдруг алтын".

Г.К. - Судя по воспоминания генерала Худалова, город Руммельсбург был взят с ходу?

И.С.Б. - Комдива Харитона Алексеевича Худалова я понимаю совсем не так, как вы сейчас сказали. Прочитайте внимательнее "Долг памяти", книгу этого генерала, и, как и я, вы убедитесь, что в Руммельсбурге Гимлер хотел показать Гитлеру, что Германию можно ещё спасти, а нашим войскам были необходимы оперативные просторы для успешного наступления. Поэтому, немецкая оборона наводнилась для защиты города множеством всякого сборного сброда, начиная от отборных эсэсовских и армейских частей, заканчивая батальонами немецкого фолькштурма, которые включали в своем составе и пятнадцатилетних юнцов, и даже, преклонного возраста работников культуры : Советским войскам предстояло подавить немецкое сопротивление и за сутки овладеть городом. В противном случае командующий фронтом предупредил комдива Худалова и комкора, генерал-лейтенанта Микульского, что они будут объясняться прокурору фронта. За сутки, с ночи 2-го на 3-е марта 1945 наши войска овладели Руммельсбургом. Объясняться прокурору, что тогда было чрезвычайно опасно, Худалову не потребовалось. Но на подступах к Руммельсбургу шли очень кровополитные схватки, немцы постоянно контратаковали, применяя танки. Если честно говорить, то наши потери в стрелковых ротах в Померании, под Руммельсбургом, и в боях за Гдыню были тяжёлыми. Простой пример. Я нахожусь в блиндаже штаба полка, рядом с майором Шубаковым. Звонит в штаб командир батальона майор Баринов и докладывает Шубакову - "В батальоне осталось всего двадцать человек. На меня идут два танка. Прошу разрешение на отход". А Шубаков в ответ - "Держись! Отступление - это невыполнение приказа Родины! ". Через полчаса Баринов погиб. Через восемнадцать лет после этого события мы встретились с Шубаковым, вспомнили этот эпизод, и уже полковник и начальник отдела кадров Академии Генштаба Советской Армии Макар Фомич Шубаков сказал, что он не мог, просто не имел права дать тогда приказ на отступление...

Мы помянули Баринова... Жаль, что все так сложилось... Проклятая война...

Г.К. - Год назад на сайте были опубликованы воспоминания простого сержанта пехоты из Вашей 10-й гв. СД Лазаря Евсеевича Рубинчика. Окопная правда - нетто, все как было.

Я когда с ним встречался, то Рубинчик сказал следующую фразу - "в нашем полку в плен в Германии не брали", и рассказал несколько эпизодов "на заданную тему", но поскольку мы с ним в конечном итоге решили, что опубликуем его личные воспоминания, а не текст интервью, то эти случаи так и остались "устной историей", деталями частной беседы. Но если так все обстояло, как рассказал мне бывший пехотный сержант, то Вам, считай, допрашивать было некого, без "работы" можно было остаться.

И.С.Б. - Я не могу полностью поверить Рубинчику. Он преувеличивает, когда говорит, что немецких солдат в нашей дивизии в плен вообще не брали. Брали, и еще как ...

И работу переводчик всегда имел, и в большом объёме. Переводчик, кстати, не только занимался допросами. Разведка пользовалась не только данными допросов военнопленных. Ценные разведданные удаётся получать в беседах с населением, в чтении захваченных документов, газет, писем и т. д. Но, что касается слов Рубинчика...

На фронте, в конце войны, случалось, что солдат противника, взятых в плен, иногда до пунктов сбора военнопленных не доводили... Я помню, как в феврале 1942 года, в Крыму, наши выловили несколько немцев, которых местные крымские татары прятали полтора месяца в своих домах в Харджи-Бие. И никто даже не думал, что пленного можно спокойно ударить или застрелить. Обращались с ними как с людьми, хотя уже слышали, что фашисты творят на советской земле. В Заполярье, на Карельском фронте - такого не было, а в Германии - началось... Чаша солдатской ненависти переполнилась через край.

Тех четверых, которых мне довелось пленить, по дороге на сборный пункт перехватили какие-то "особисты" и контрпропагандисты - политотдельцы, все не из нашей дивизии. Они потребовали, чтобы немцы, со специальными пропусками, вернулись к своим частям и распропагандировали своих товарищей, склонили их к сдаче в плен. Они не хотели идти на такое дело, но немцев "отправили" дальше, обратно к передовой ... Их по дороге кто-то застрелил. Потом я все узнал, что там произошло.

А ведь я им жизнь в плену обещал: А получилось все страшно... И ничего, живу с этим...

Как- то допросил нескольких немцев, и своему связному, ереванцу Аракеляну приказываю доставить пленных в дивизию. Немцы на него только взглянули, и ... сразу стали меня просить, чтобы дал другого конвоира, мол, опасаются, что этот расстреляет по дороге. Пленные услыхали, что он кому-то сказал: "в расход". Я их успокоил, что все в порядке, вас доставят живыми и под расписку. На мой вопрос - "довёл ли?", он, Аракелян, странно улыбаясь, посмотрел на меня, и ответил: - "Что я, дурак что ли?".

Сказать, что все это делалось в открытую - нельзя, такие вещи творились подальше от глаз старших офицеров. Но не все прятались, убивая. И лютовали далеко не все, хотя причины жестоко мстить были у многих. Взвод полковой разведки состоял в основном из бывших уголовников. Среди них был прославленный разведчик - герой, кавалер многих орденов Петр Зиновьев, садист, каких надо поискать. Он говорил, я почти уверен, что он лгал: - "Мой отец был генералом, а немцы батьку убили! Я им за все отомщу!".

Генералов у него в роду не было, но убивал он и пленных и гражданских немцев, как говорится, налево и направо, никого не жалея, ни стар, ни млад. Стрелял в них в упор из ТТ. Без боязни многим рассказывал - "Да я его, курву, прямо в лобешник!".

Хотел он с одного немца серебрянное кольцо снять, но не смог, не слезало оно с пальца. Этого пленного он пристрелил, а кольцо срезал с пальца...

Как-то, прямо на моих глазах, Зиновьев застрелил пленного немца, молодого сапера, которого мы оставили у себя во взводе разведки денщиком на "побегушках". Шли всем взводом к передовой, немец-сапер шагал с нами , и тут Зиновьев ему в затылок хладнокровно выстрелил...

Никто не вмешивался, и политруки тоже. Хотя от наших комиссаров, я какого-то проявления жалости к немецким солдатам и не ожидал увидеть.

Наш полковой замполит, майор Быков сам был зверем и бандитом... Война растлевала души людей... Но ведь "куда не кинь, везде клин". Трудно было объяснить бойцам, что нельзя убивать пленных немцев и "власовцев", после того, как полк освободил в районе города Нойштадт концентрационный лагерь, который сами немцы называли "Тифознобольные". Когда мы туда зашли, то на полу в бараках мертвые лежали вместе с еще живыми и умирающими. Живые неподвижные люди-скелеты... Из захваченных нами пленных мы двоих эсэсовцев завели в лагерь, мол, смотрите, что ваши наделали. Убивать этих двоих у нас и в мыслях не было. Узники в одно мгновение накинулись на них и забили кирпичами насмерть, на месте, и никакие силы в мире не смогли бы им помешать убить тех, кого они считали тоже своими палачами, настолько сильна была их ненависть. А когда мы вышли из лагеря, то перед нами открылась еще более кошмарная панорама. Через каждые двадцать метров, вдоль всего пути нашего преследования нацистов, лежали еще теплые тела, расстрелянных в затылок молодых еврейских парней. Я шел по этому скорбному пути, мимо трупов своих расстрелянных братьев. Однополчане, шедшие рядом со мной, пристально смотрели на меня, желая выяснить, как я реагирую. Сожаления с их стороны, я не заметил...

И после этого лагеря, мое отношение к немцам изменилось к худшему:, и моё сердце каменело от личного горя. Я помнил, и никогда не забуду, что они мою сестру с мужем и двумя их дочками расстреляли.

Г.К. - У пленных "власовцев" не было шансов уцелеть?

И.С.Б. - Они сами живыми в плен фактически не сдавались...

Им нечего было терять, и "власовцы" дрались до последнего патрона. Помню, как-то "власовец" вклинился в нашу телефонную линию, и стал материть Шубакова. Майор ему - "Я тебя поймаю, на куски порву!" , а "власовец" крыл его дальше матом - "Да ты, коммуняка поганый, побоишься из своего штабного блиндажа вылезти!".

Г.К. - Местному гражданскому немецкому населению тоже пришлось нелегко, после того как 10-я гвардейская дивизия - "первая врывалась в города"?

И.С.Б. - Зверств не было. И гражданские немцы, которым повезло не нарваться на кого-нибудь вроде Зиновьева, как правило, всегда находили защиту со стороны наших командиров. В Руммельсбурге остановились на ночь в одном из домов, и вдруг прибегает женщина средних лет и утверждает, что ее, вместе с младшей сестрой, изнасиловали десять наших бойцов. Она смогла вырваться, а сестра по-прежнему в руках у насильников. Шубаков сказал - "Понимаешь, Биренберг, все равно, после всего, что эти звери у нас на земле натворили, мы ведь обязаны защитить простых честных немцев", и сразу послал людей, разобраться, что происходит с сестрой этой немки.

А потом пошли приказы о расстреле за насилие, стали приниматься жесткие решительные меры, и, как мне потом рассказывали, все "негативное" постепенно стало само сходить на нет. Когда я из госпиталя в дивизию вернулся, то сам удивлялся, отношения с немцами фактически не отличались от обычных людских контактов.

Г.К. - А как поляки относились к русским солдатам?

И.С.Б. - Особых трений не было. Мне было с ними легко общаться, я украинским языком владел как родным, слов похожих немало, да и почти все поляки разговаривали по-немецки. Поляки нам стали встречаться, когда дивизия пошла на Гдыню, к Балтийскому морю. Заходим в польскую крестьянскую усадьбу, которая по местным мерком считалась средненькой, хозяева нас усадили за стол, и когда мы спросили у поляка-хозяина, а сколько скота он держит?, то поляк не мог вспомнить , а сколько у него коров? - 16 или 17. Наши бойцы, бывшие колхозники, просто ошалели от подобного "провала в памяти", и говорили - "Скоро и у них колхозы пойдут, так этого пана сразу раскулачат".

Мы перед штурмом Гдыни ненадолго задержались на хуторе Добжиевец, повета Липно, так скоро все местные молодые полячки знали наш солдатский фольклор - "Ком, паненка, шлафен, подарю часы. Фшистко едно война, скидывай трусы". Если подвести итог, по нашему пребыванию в Польше, то можно смело сказать, что тогда отношения с поляками были хорошими, ведь мы искренне верили, что воюем и за свободу братских славянских народов, и поляков считали братьями.

Г.К. - Как и когда Вас тяжело ранило? Что происходило с Вами после ранения?

И.С.Б. - В последний день боев в Гдыне, а вернее - в ночь с 27-го на 28-е марта 1945 года. Вместе с другими офицерами штаба 35-го гв. СП я находился в блиндаже под пятью накатами, казалось, что наш блиндаж надежно прикрывает всех , кто внутри него, но он не выдержал прямого попадания снаряда крупного калибра. Когда меня раненого вынесли из блиндажа и ПНШ Грязнов увидел, как посекло осколками мою ногу, то сказал - "Эх , повезло тебе, Иосиф. Если бы меня так ранило в одну ногу, то на второй, на одной ноге, я поскакал бы в госпиталь. Война для тебя, считай, закончена!"...