Родился я 25 сентября 1925 года в селе Колпаковка Котовского района Днепропетровской области. В нашей семье я самый младший из четырех детей: у меня было два старших брата и сестра Мария.

Родители у нас были обычные крестьяне. Правда, мама со временем стала директором молокозавода, а отец всю жизнь работал шорником, шил сбрую для лошадей.

- Расскажите, пожалуйста, немного о вашей довоенной жизни. Как, например, родители отнеслись к созданию колхозов?

Положительно, хотя мы и не бедствовали. До 1929 года у нас было обычное для тех мест хозяйство: земля, пара лошадей, корова. Но мама у нас хоть нигде и не училась, но была убежденная коммунистка, и в числе других активистов ходила по домам и агитировала людей добровольно вступать в колхоз. Правда, в этом деле на местах все равно случались перегибы, и как-то ночью к нам пришли и начали кричать под окном: «Открывай, мы сейчас тебя расстреляем!» - «Стреляй в окно, я вам не открою». Мы слышали, как эти два бандита меж собой посовещались и выстрелили нам в окно... Но мама же очень много общалась с разными людьми, и по голосам узнала обоих. Тот, кто кричал, был известный бандюга из соседнего села, а второй - один из наших односельчан, который жил на соседней улице. И она ему сказала: «Алексей, я же тебя по голосу узнала, когда вы меж собой разговаривали». - «Ну и что?» Она это дело раздувать не стала, поэтому этого человека к ответственности не привлекли, но он сам вскоре навсегда уехал из нашего села.

Но где-то вначале 30-х годов в партии устроили большую чистку, и маму по наущению одного из наших односельчан исключили из числа ее членов. Я помню, как она об этом человеке недобро отзывалась, говорила, что «он пользуется партией только для своей карьеры, и с ним советская власть еще наломает дров». А когда через год или два ее хотели восстановить в партии, но она категорически отказалась: «Я работаю? Работаю. Всем чем могу, помогаю? Всегда помогаю, все что просят, делаю, и буду делать и дальше, но вступать в Партию больше не буду», и до самой смерти в 1978 году так и оставалась беспартийной.

- Голод 1932-33 годов как-то затронул ваши места?

Это было страшное время. У нас в селе люди прямо целыми семьями вымирали... На нашей улице Леваневского стояло около десяти домов, причем все - крепкие хозяйства. И люди тоже были крепкие, выносливые и работящие, поэтому мы и сами не поняли, как такое могло случиться. Ведь перед этим собрали хороший урожай, с которым вполне можно было спокойно прожить до следующего лета. У нас ведь после этого страшного голода люди зарабатывали в колхозе на трудодни по 3-5 тонн зерна, и его даже негде было хранить. Но в тот год за зиму выбрали весь хлеб: то нужно сдать план, то еще кому-то обещали, и народ начал умирать... Только представьте себе, на нашей улице из десяти домов вымерли четыре семьи. Все до единого...

А нас спасло только то, что мама, работая на молокозаводе, считалась служащей, поэтому ей каждый день в качестве пайка выдавали булку хлеба. Причем, большую, килограмма на три-четыре. И только благодаря этому она нас всех и спасла. Старший брат Степан в то время уже учился в Днепропетровске, а средний - Ефим работал трактористом. Так мама ему буквально каждый день на обед носила половину этой булки. И в дополнение к этому хлебу брала еще в долг в нашем магазине чекушку водки, потому что водка разгоняет кровь и не дает организму пухнуть от голода. Ведь человек когда сильно голодает, то начинает пухнуть, все больше и больше, и только потом умирает. И вот так мама ходила на работу к Ефиму всю весну и спасла его.

Село у нас большое, дворов шестьсот-семьсот, а кладбище располагалось как раз посередине. Но если обходить кладбище, то выходило далековато, приходилось идти полчаса, а если по дорожке напрямик, то минут за десять можно дойти. Но сил уже копать всем умершим отдельные могилы просто ни у кого не было, поэтому выкапывали одну большую яму, и рядами складывали в нее трупы, пока она не наполнится. Этим у нас занимались два специальных человека, которые каждое утро объезжали село и собирали умерших. Буквально как дрова их там складывали... И вот у этих могил по ночам начали собираться бездомные собаки. Такой стоял лай, визг, просто ужасно... Так дошло до того, что мне приходилось встречать и провожать маму вечером с работы до дома. Но бывало, что идем, когда уже стемнеет, и мама послушает этот бешеный лай и говорит: «Нет, сынок, пойдем лучше в обход. А то нас эти собаки порвут, и никто не спасет»... Днем там еще можно было как-то быстро пробежать, потому что собаки все-таки боялись людей, а вот ночью уже они там были настоящими хозяевами.

Точных цифр я, конечно, не знаю, но думаю, что всего в нашем селе умерло в тот голод больше тысячи человек... И я слышал, как родители меж собой обсуждали эту тему: «Как же такое могло случиться? Ведь был же хлеб»...

- Случаев людоедства не было?

Я как раз хотел рассказать об этом. В одной семье было семеро детей, но муж умер, и жена осталась с детьми одна. И видно от голода совсем рассудком помутилась, потому что в какой-то момент она зарезала своего двухлетнего сына... Когда старший сын пришел домой и начал искать младшего, то никак не мог найти. Потом заглянул в казанок, а там вареное мясо... И вы знаете, как люди ни возмущались, но ее даже не арестовали. А что с нее возьмешь? К тому же ведь на ней оставались остальные дети. Но вскоре она умерла, и всех ее детей забрали в специально организованный при нашем колхозе небольшой интернат для сирот.

Надо сказать, что у меня в классе, например, из детей никто не умер, потому что в школе нас немного подкармливали. Правда, неважно, но все-таки хоть что-то. А вот взрослых и особенно пожилых людей умерло очень много. Бывало, что идет человек по улице, шатается от голода, и раз упал. Стонет, просит помочь, но люди проходят мимо... А куда его возьмешь, и чем можно было помочь, если все в таком же положении? Даже унести не унесешь. И прямо там он и умирал, а потом приезжала повозка и забирала труп...

- Где вы учились? Были ли у вас какие-то планы на будущее?

До войны я успел окончить в нашей сельской школе девять классов, и как раз к осени 41-го у нас впервые должны были открыть 10-й класс. Отличником я не был, но учился хорошо. Особенно любил географию и литературу, у нас была очень хорошая учительница. А наш классный руководитель Петр Федосеевич после уроков часто оставлял нас на часик и читал нам какие-то книги или что-то интересное рассказывал.

И если бы не война, то я думал поступить в летное училище. У нас в селе двое ребят постарше окончили летные училища и когда приезжали на каникулы всегда хвалили и нам тоже советовали. Я знаю, что один из них в войну, точно погиб, а вот насчет Петренко ничего не слышал.

- Были какие-то предчувствия скорой войны?

Мои отец и мать были уверены, что война непременно будет. Отец в I-ю мировую воевал на германском фронте, точно помню, как в своих рассказах он упоминал, что участвовал в знаменитых боях у Перемышля. И он про заключенный акт о ненападении и нашей «крепкой дружбе» с Германией говорил примерно так: «Немец нас обманывает. Это все вранье, эта сволота нам зубы заговаривает».

- Как вы узнали, что началась война?

К тому времени у нас в доме уже стояла радиоточка, и именно по ней мы услышали известие о начале войны. Но я совершенно точно помню, что вначале не поверил в это: «Как же так? Не может такого быть!» Правление нашего колхоза находилось от нас всего через два дома, поэтому мы решили пойти туда, чтобы узнать так ли это на самом деле. Там уже собрались люди, и председатель нам объявил: «Нет, это не обман, действительно началась война. И теперь нам нужно готовиться к мобилизации, потому что без нас не обойдется».

Вообще я его всю жизнь хорошо вспоминаю, кажется, его фамилия была Решетников. Это был такой хозяйственный дядька, но помимо собственно колхозного хозяйства он еще и «наводил красоту» в нашем селе. У него был двухколесный тарантас, так он лично на нем объезжал все село, следил за порядком, и чуть ли не заставлял высаживать деревья вдоль улиц. Так то сады во дворах у всех были хорошие, но он еще хотел, чтобы и вдоль улиц росли деревья. У нас около забора росли деревья, так он моему отцу говорил: «Тихон Трифонович, у вас все хорошо. Но вот почему вы свой опыт не передаете соседям? Ведь у них деревьев совсем нет». И его усилия не пропали даром. Улица у нас была неширокая, но когда встанешь в ее начале, то словно сплошная труба из зелени стоит, потому что все засадили. Требовал, добивался, чтобы было все благоустроено. Доходило до того, что он лично смотрел, политы ли вовремя деревья. И если нет, то он шел на работу, вызывал человека и говорил: «Я сказал твоему бригадиру, чтобы он снял с тебя два трудодня, а то по-другому вы не понимаете». И вот так он потихоньку навел порядок и вывел наш колхоз «Червонный партизан» из нищеты в передовые.

А когда началась война, он поручил выделить лошадь и назначил меня порученцем. Но как мобилизация прошла, то почти всех мужиков забрали, и меня назначили бригадиром. А ведь всю технику забрали в армию, и приходилось работать вручную, а пахали на волах и коровах...

Когда стал приближаться фронт, то меня и еще трех-четырех ребят взяли, чтобы мы погнали в тыл наш колхозный скот: примерно 50 коров и около 20 лошадей. Где-то неделю мы его гнали, но в районе Лозовой под Харьковом нас встретили ... немцы, которые уже обошли стороной. Нас они не тронули, но весь скот отобрали, а мы решили вернуться домой. Пошли окружным путем, окольными дорогами, где не было немцев, и дошли благополучно. И больше за все время оккупации мы из села никуда не выезжали.

- Расскажите, пожалуйста, о жизни в оккупации.

Нас оккупировали где-то в самом конце августа или в сентябре 1941 года. И хотя никак нельзя сказать, что наше село находится в каком-то уж совсем глухом месте, нет, но так получилось, что немцы у нас почти не появлялись. Как-то так получалось, что немцы по нашей дороге почти не ездили, а когда и появлялись, то никогда не останавливались и проезжали мимо. В этом смысле нам сильно повезло. За всю войну ни один немец к нам в дом не заходил, и у нас ничего не отнимали, только полицаи заходили. Помню, один из них был особенно вредный, но его потом убили.

Райотдел полиции располагалась в райцентре Котовка, а в каждом селе из местных жителей назначали по 1-2 полицая. Один у нас сам вызвался, но все знали, что он немного с завихрением мозгов. Он постоянно ходил со своей берданкой, но никому зла не делал. А вот этот Михайло Дубровский проявил себя как очень злобный человек. Как потом выяснилось, он собирал данные: кто состоял в партии, кто был активистом, и ходили такие разговоры, что он однажды признался: «Я всех этих активистов потихоньку расстреляю...» Но однажды, когда он поехал на совещание в райцентр, туда как раз совершили налет партизаны и Мишку убили. Люди говорили, что когда обыскали его труп, то в кармане нашли записную книжку, в которой были записи на разных людей. Кстати, во время того налета был убит еще и наш сельский комендант. Этот немец, которого прислали из Германии, пользовался у нас в селе репутацией зверя. Например, когда летом женщины работали в степи, он подлетал к ним верхом и тех, кто присел отдохнуть, сразу стегал плеткой...

А старостой у нас выбрали одноногого Панченко, который до войны работал бригадиром в колхозе. Кому-то ведь все равно нужно было руководить, поэтому люди его попросили: «Об этой работе ты имеешь представление, к тому же калека, и тебя никто не тронет». Он был добрый человек и никому вреда не принес, ни один человек на него потом не пожаловался. Поэтому когда пришли наши, то Панченко не тронули, и даже назначили его председателем колхоза.

- Неужели немцы никого не тронули?

Если я не ошибаюсь, то за все время оккупации немцы расправились всего с одним человеком - моим классным руководителем Петром Федосеевичем. Как-то ночью к нему в дом попросились какие-то люди. И кто его знает, кто это был. Ведь народу тогда много ходило, но все боялись пускать к себе в дом, потому что бывали случаи, когда и грабили и даже убивали. А он вот возьми да и пусти. И вроде кто-то донес, что у него ночевали партизаны. Его арестовали и в райцентре расстреляли... Вот он, кажется, был единственной жертвой оккупантов. У него был сын Дима, мой ровесник, так, когда нас призвали в армию, его оставили, и я знаю, что он потом окончил военно-авиационное инженерное училище. Насколько я слышал жил в Москве.

Но в принципе нужно признать, что нам крупно повезло. Ведь ни в нашем селе, ни в Котовке, ни в Бузовке ничего особенно страшного или каких-то зверств не было. Но я уверен, так получилось, потому что нам повезло с полицаями, а вот там где попадались плохие, только держись.

- А, например, то, что немцы уничтожают всех евреев, вы знали? В вашем селе, кстати, жили евреи?

Нет, у нас в селе евреев вообще не было. Но то, что немцы их поголовно уничтожают, мы слышали. Например, мы знали, что в Днепропетровске их очень много уничтожили. А ведь до войны к нам на лето приезжало много евреев. Село у нас было богатое, до Днепропетровска всего 40 километров, поэтому они как на дачи приезжали к нам на лето целыми семьями. Вот с ними нам приходилось говорить по-русски, поэтому я умел говорить как по-украински, так и на русском языке.

- Чем вы занимались в период оккупации? Немцы, например, сохранили колхоз или раздали землю людям?

Сохранили колхоз, но незадолго до своего ухода им вдруг что-то взбрело в голову, и они начали все распределять, но не по отдельным дворам, а на десятки. Но так до конца этот процесс и не довели. А я все время оккупации работал в этом, как они его назвали «господарстве». Помню, чуть ли не всю зиму меня заставляли на санях возить пшеницу и кукурузу на железнодорожную станцию Бузовка. И систему оплаты немцы тоже оставили советскую: ничего не платили, а что-то начисляли на трудодни.

- В оккупации вы знали, где находится фронт, что там творится?

У нас иногда прямо днем прилетал самолет и разбрасывал небольшие листовки, в которых была правдивая информация о положении фронтах. К тому же люди куда-то ходили по делам, например, меняли на базаре продукты на одежду, там что-то узнавали и разносили эти слухи.

- В начале войны, не было ли такого момента, когда бы вы подумали, что война проиграна?

Нет, вы знаете, мы с моими приятелями все равно не верили, что проиграем.

- В ваших краях партизаны себя как-то проявляли?

Насколько я помню, у нас они проявились только раз, именно тогда, когда совершили этот налет на Котовку. Потому что точно помню, что мы все так этому удивились и даже предположить не могли, откуда они вдруг взялись.

- Из вашего села молодежь угоняли в Германию?

Да, немного, правда, но человек пятнадцать насильно отправили на работу в Германию. Справедливости ради нужно сказать, что после войны они все, кроме одного, вернулись. И рассказывали, что им сильно повезло, потому что их эшелон распределили работать не на заводы, а в крестьянские хозяйства. И я не помню, чтобы кто-то из них жаловался на откровенно плохое отношение со стороны хозяев. Да, приходилось много работать, но кто в селе не жил, тот и не знает, что такое работать по-настоящему. Ведь крестьянская доля какая - если хочешь, работу всегда найдешь.

А мне потом на фронте и самому пришлось встречать много таких людей. Одни рассказывали, что многое от хозяев зависело: бывали такие, что и били, а кому-то и повезло. А меня самого не угнали в Германию только из-за родителей. К тому времени отец стал фактически инвалидом, а мать пожилая женщина, и кроме меня им просто некому было помогать вести хозяйство. Но я все равно очень боялся, что меня заберут.

- Когда и как освободили ваше село?

Если не ошибаюсь, это случилось осенью 43-го, где-то в октябре, наверное. Когда началось массированное немецкое отступление, то мы это почувствовали. По всем окрестным дорогам отступали войска, и когда мы такое дело увидели, то все остававшиеся в селе мужчины начали прятаться в ближайшей округе. Все хорошо понимали, что немцы вполне могут нас или угнать в Германию или просто расстрелять.

В нашей группе таких набралось человек девять, и мы ушли в лес. Построили себе шалаши, в которых ночевали и прятались от непогоды. А до этого мы договорились с несколькими женщинами, что когда в селе появятся части Красной Армии, то они должны выйти в красных платках на крутой берег реки Орели, которая у нас протекает.

Но когда немцы уходили, то они паразиты начали жечь село. Те дома, что стояли у самой дороги все сожгли, а подальше только те, что успели. Мы из леса видели как дома загорелись, но выйти то было нельзя. А утром на берег вышли женщины и мы сразу вернулись.

И оказалось, что на нашей улице сгорели все дома. Правда, не полностью, а в основном только камышовые крыши, потому что хозяева сразу начинали тушить. Отец сразу тоже было бросился тушить, но немец, который поджег дом, выстрелил в воздух, и тем самым показал, что если отец не прекратит, то он его застрелит. Но как только немцы ушли, отец сразу бросился тушить, поэтому сгорела только камышовая крыша, но стены и потолок остались целыми. И когда я вернулся из леса, отец мне сказал: «Тебя как пить дать скоро заберут в армию, поэтому пока ты еще здесь, нужно успеть восстановить крышу». И за пару дней мы это сделали: съездили в лес и нарубили новых палок для стропил, установили их, обвязали, взяли старый камыш с тока и покрыли дом.

- Когда вас призвали в армию?

Наверное, через несколько дней после освобождения. Пришел посыльный из правления и сказал, что нужно явиться к военкому. Прихожу, а там офицер из полевого военкомата. Нас предупредили, что со дня на день нас призовут, и мы попадем в части, которые освобождали нашу местность. Но недели две мы в томительном ожидании прожили дома, все ждали команды, и только потом нас вызвали, и сказали, что направляют в район Харькова.

Мама на прощание сказала мне: «Сынок береги себя, и проси Бога, от тебя спасет». А отец говорил: «Не зевай сынок, пуля - дура, она берет всех подряд. Не торопись, не лети бездумно, не выскакивай вперед». Но вы знаете, на фронте я почему-то никогда не думал, что могу погибнуть. Всегда был уверен, что останусь жив.

Довезли нас до Бузовки, посадили в теплушки и вперед. Привезли в Харьков и поселили в казармах, которые находились в районе Холодная гора. Правда, от этих казарм осталось больше названия, ведь когда мы пришли туда, там стояли только голые стены без окон и дверей... Даже топить было не то что нечем, но и негде. Только на второй день начали привозить буржуйки, а за дровами нас послали в лес аж за 20 километров. Мы туда шли пешком, брали по бревну и назад. Приходим и все...

Со мной вместе на фронт уходило человек четырнадцать моих ровесников, и я думаю, что нас не направили сразу на фронт только потому, что к тому времени нам еще не исполнилось восемнадцати лет.

Но только мы немножко обустроились, как нас всех из этого запасного полка вдруг перевели в сержантскую школу, которая находилась в другом районе Харькова. Правда, там уже было все довольно неплохо обустроено, даже топили хорошо. Но когда дело пошло к весне, у нас началась эпидемия дизентерии. Человек двести пятьдесят отчислили, и нас осталось ровно пятьсот. Правда, тем, кого отчислили, мы даже завидовали, потому что их направили на сельхозработы в близлежащие районы. Ведь в колхозах хотя бы нормально кормили, а мы откровенно мучались. Помню, меж собой мы так и говорили, что настал «пшенный год». Никакой другой еды кроме пшенки не было. На завтрак пшенка, на обед пшенка, на ужин тоже, просто невыносимо... Мяса нет, так какую-то рыбу варили вместе с кашей, и только кости выплевываешь... Правда, с питанием постепенно становилось все лучше и лучше.

- Как вы считаете, насколько хорошо вас подготовили в этой сержантской школе?

Считаю, что хорошо. У нас командирами были достойные люди, бывшие фронтовики: командир нашей учебной роты старший лейтенант Клюшкин, а комвзвода лейтенант Макеев, которые прекрасно понимали, что солдату пригодится на фронте. Поэтому все чему нас учили: как передвигаться и вести себя на поле боя, как обращаться с оружием, как оказывать первую помощь раненым, все это нам потом на фронте пригодилось. И очень много, буквально каждый день нам устраивали учебные стрельбы: кросс и стрельба, кросс и стрельба. Правда, потом, когда уже совсем отощали, и некоторые стали просто валиться с ног от бессилия, то кроссы прекратили.

- Вы ведь до войны мечтали стать летчиком. У вас не было возможности попроситься на учебу в училище?

Да кто там будет интересоваться нашими желаниями? Призвали, значит нужно служить.

И где-то в июне 44-го нас отправили на 1-й Украинский Фронт. Вначале я попал в отдельный штурмовой батальон 372-го стрелкового полка, если не ошибаюсь 197-й стрелковой дивизии. Но там я пробыл совсем недолго, потому что меня встретил мой односельчанин Павел Коваленко: «Тебя же брали в разведку, почему ты не пошел?» - «Так тут же начали кричать: «Сержантов не надо отдавать». - «Хорошо, я тебе помогу». И действительно поговорил насчет меня с начальником разведки, и так я оказался в полковой разведке, где провоевал почти до самого конца войны.

- Расскажите, пожалуйста, о том, сколько людей состояло в полковой разведке. Какого возраста и национальностей были эти люди, кто вами командовал, и какие основные задачи перед вами стояли.

Когда я только там появился, у нас было восемнадцать человек. Но вскоре один перешел служить куда-то к брату в танкисты, а у второго брат служил капитаном в дальнобойной артиллерии и он его тоже забрал к себе. Вот так нас осталось всего шестнадцать человек, но я считаю, что этого вполне достаточно, там больше и не нужно. Потому что когда идешь на опасное задание, то нужно быть уверенным в своих товарищах на все сто процентов, а для этого желательно со всеми очень хорошо познакомиться, по-настоящему прочувствовать друг друга. А когда во взводе тридцать человек, такой сплоченности уже не добиться.

По возрасту у нас все ребята были молодые, как и я - восемнадцать-девятнадцать лет. А по национальности только славяне. Михайло Бабенко, Паша Коваленко и я - украинцы, один белорус, а все остальные русские. С людьми других национальностей мне воевать не пришлось, т.к. за почти год моей службы в этом разведвзводе нас ни разу не пополняли, потому что мы не потеряли ни одного человека. За все это время у нас только Валю Ткаченко ранило в ягодицу, когда однажды мы вытаскивали захваченного языка. За это время мы так сплотились, что стали как одна семья.

Я начинал службу командиром отделения, а потом меня назначили заместителем командира взвода. За этот год нашим взводом командовали, если не ошибаюсь три офицера. Но в стрелковых подразделениях вечно не хватало офицеров, поэтому их у нас забирали и отправляли командовать взводами и ротами. Вначале нами недолго командовал младший лейтенант Романчук. Потом старший лейтенант Алексеев, но и его забрали командовать ротой. И третий еще кто-то был, но я уже позабыл.

- Ваши командиры ходили с вами на задания, в поиски, например?

Алексеев не ходил, а те двое ходили, но не до конца. Они оставались с саперами у прохода сделанного в проволочном заграждении. Когда мы шли в поиск, а ходили мы только до первой немецкой траншеи, то в группу захвата у нас выделяли четырех человек, двоих в группу прикрытия, а двое оставалось ждать у прохода.

- Кого назначали в группу захвата и как они были вооружены?

В группу захвата брали самых опытных и сильных бойцов. Двое брали с собой ППС, который нам нравился намного больше, чем ППШ, а двое вообще шли только с пистолетами, хотя толку от них в бою никакого. Но вообще при подготовке поиска у нас не было никакого определенного шаблона. Все: и количество бойцов в группе, и план, и вооружение зависели от конкретных условий на данном участке. И должен признаться, что в поиски нам, конечно, приходилось ходить, но совсем нечасто. Во-первых, задача добыть языка - это обязанность скорее дивизионной разведки, а во-вторых, нам почти все время пришлось быть в наступлении, и надолго становиться в оборону на одном участке фронта нам почти не приходилось. Если же мы находились в обороне, то больше занимались тем, что с оборудованного наблюдательного пункта очень внимательно следили за немецким передним краем. Засекали огневые точки, следили за передвижениями немцев и все это сразу записывали в журнал наблюдений.

Так что за все это время, нам, кажется, в поисках всего три раза удалось захватить пленных. Первый раз это случилось где-то в районе Владимиро-Волынска, втрой - на Сандомирском плацдарме и последний под Губеном, это город в 80 километрах от Берлина. Я тогда, кстати, единственный раз был в группе захвата. Запомнилось, что там наши траншеи находились от немецких совсем близко, метрах в двухстах всего. И когда мы привели этого немца, то он рассказал, что перед этим у них начали наводить порядок, и для острастки в Губене повесили человек двенадцать дезертиров. Он когда это рассказывал, то весь дрожал: «Мы думали эсэсовцы всех перевешают...»

А так мы в основном находились в наступлении и шли впереди полка, стараясь засечь передовые позиции немцев, или выполняли какие-то подобные задания. Например, могу вам рассказать такой случай. В каком-то лесу подразделения нашего полка попали под сильный минометный огонь. Но комполка начальнику разведки сказал: «По нашим данным в этом месте должна выходить из окружения группировка немцев. Но у них нет сил и средств, чтобы так плотно нас обстреливать. Срочно разведайте, в чем дело». Наши ребята пошли по лесу, а там снег, туман, и оказалось, что этот обстрел вели наши же минометчики. Они тоже в этом месте ждали прорыва немцев из окружения, поэтому, не разобравшись, открыли огонь. Но немцы прошли стороной, и оставили только заслон - пулеметный расчет. Послали нас. Мы обошли с тыла, и прихватили обоих пулеметчиков. Привели их к командиру полка. Но когда с них сняли заячьи шапки, вдруг раздался крик: «Кум!» Это крикнул кто-то из солдат роты автоматчиков, которая стояла рядом с нами. У нас командиром полка был Николай Викторович Красовский - очень хороший дядька, старый и опытный командир, он зря ребят на убой никогда не посылал. Он на этот крик тоже оглянулся и говорит солдату: «А ну-ка иди сюда. Ты кому это кричал кум?» - «Так вот же один из них это мой сосед». Подозвали этого власовца и начали расспрашивать. Оказалось, обычная история - попал в плен, а уже оттуда во власовцы. И тогда полковник сказал: «Ну, раз ты власовец, значит такая тебе и слава», и отдал приказ их расстрелять. Там же их и закопали...

- Многие ветераны рассказывают, что власовцев расстреливали прямо на месте.

Вот немцев иногда жалели, а этих куда еще вести? Но мы с ребятами никогда пленных не расстреливали. Уж сколько они у нас пожгли, порезали и постреляли, но мы пленных никогда не трогали. Для этого надо иметь фашистский характер, а у нас в разведвзоде таких людей не было, поэтому и такими вещами не занимались.

- Как вы можете оценить немцев как солдат?

Надо отдать должное, подготовлены они были хорошо, видно муштровали их отлично. И все же несмотря на всю их воинственность и подготовленность, но все-таки против нас они не ахти. Наши простые русские Иваны были храбрее.

- Вы можете сказать, что лично убили столько-то немцев?

Мне пришлось много стрелять, но вот так чтобы точно знать, что это именно я убил, такого не было ни разу.

- Какие бои вы можете оценить как самые тяжелые?

Я бы выделил бои на берлинском направлении. Там бывало и такое, что по нам кроме немцев били и своя артиллерия, и свои самолеты, потому что все кругом смешалось. Где-то в тех местах в одном лесу мы окружили очень большую группировку немцев. По слухам там только в плен взяли 120 тысяч немцев, а погибло 80 тысяч. Так там скажу я вам, было страшное дело. Они вначале ни в какую не хотели сдаваться, но нам помогло то, что у них совсем не было воды. Нам то воду подвозили, а им нет. И вот так получилось: воды нет день, два, пять. Все изнемогли: люди падают, лошади падают. Немцы уже прямо в лежку лежали, губы полопались, сил нет подняться... И нам поступил строгий приказ не препятствовать им сдаваться в плен. Как они пошли толпами, оружие в сторону, а сами идут и только просят: «Wasser! Wasser!».

- На фронте у вас не было ощущения, что мы воюем с неоправданно высокими потерями?

Нет, таких мыслей у меня тогда не было. Уверен, что и такое случалось, даже не сомневаюсь в этом, но ведь не ошибаются только те, кто ничего не делает. Конечно, со стороны тех, кто побывал в такой ситуации, этому нет никакого оправдания, и это понять можно. Но в целом у меня такого ощущения не было, потому что лично я ни разу ничего подобного не видел.

Например, я помню, как однажды наш командир полка полковник Красовский, когда один из командиров роты решил штурмовать высоту лобовой атакой, осадил его: «Вначале нужно все выяснить, подключить артиллерию, а так бездумно атаковать нельзя». В то время он нам казался очень пожилым человеком, но мы его безмерно уважали за мудрость, доброту, а самое главное за то, что он всегда жалел людей и никогда напрасно не посылал их на убой. Правда, под самый конец войны его от нас забрали, и перевели командовать 127-й стрелковой дивизией. Вместо него назначили майора Забазного, он тоже был неплохой командир, но мы нашего «старика» все время хорошо вспоминали.

- Многие бывшие разведчики признаются, что они и не надеялись остаться живыми. А у вас было ощущение, что вы - смертники?

В принципе да, мы себя смертниками и ощущали. Но мы не унывали, а даже юморили: «Нас никто не цапнет, только царапнет». Начальник разведки всегда спрашивал: «Ну что хлопцы, царапнуло?» - «Нет, не царапнуло». На передовой везде опасно, хотя, конечно, в поиске особенно. И всегда страшно. Но одни люди могут побороть свой страх, а другие нет, поэтому на такое дело их нельзя брать. А у нас все ребята были смелые и отважные.

- Но вы можете выделить самый явный случай, когда могли погибнуть?

Например, когда мы под Губеном выносили языка, то немцы открыли очень сильный огонь. Мы не хотели его потерять, поэтому решили переждать у проволочного заграждения. Я за какой-то небольшой бугорочек боком лег, и только он меня и спас. Пули по нему стелились, и на меня летела земля...

И когда на Сандомирском плацдарме выносили языка, тоже попали под очень сильный обстрел, и меня даже задело. Осколками пробило погон, на левом рукаве прорубило шов на шинели, и стянуло мясо на плече. А два маленьких осколка попали в шею, и вышли только в 48-м году. Я тогда служил в Австрии в 100-м отдельном батальоне охраны. Однажды почувствовал, что один, второй день болит и болит. Смотрю, на шее покраснение, пальцем пощупал, какое-то острие. Меня направили в медицинскую часть к летчикам. Сделали укол, разрезали и вытащили два осколка. Это было мое единственное ранение на фронте. Правда, однажды меня еще и контузило. Причем, что самое обидное, по нас отбомбились свои же самолеты. Меня швырнуло взрывной волной, ударило о землю, и засыпало по пояс. Пролежал в медсанбате недели две, и очень пожилой врач-подполковник мне сказал: «Ты сейчас ничего не почувствуешь, а вот через какое-то время начнутся проблемы».

- Как вы сами считаете, почему вам так везло на фронте? Все-таки целый год не просто на передовой, а в разведке, и фактически ни одного серьезного ранения.

Тяжело сейчас говорить, может судьба такая, а может, просто посчастливилось. Или кто-то за меня усиленно молился. Не знаю. Но факт тот, что у нас из семьи воевали два брата, и оба вернулись живыми. А из тех ребят, кто вместе со мной уходил на фронт почти никто не вернулся... Паша Коваленко, я, да еще один парень, но он был весь израненный и вскоре умер. А Павел и сейчас живой. Он живет в Днепропетровске, и я когда там бываю, то мы с ним непременно встречаемся.

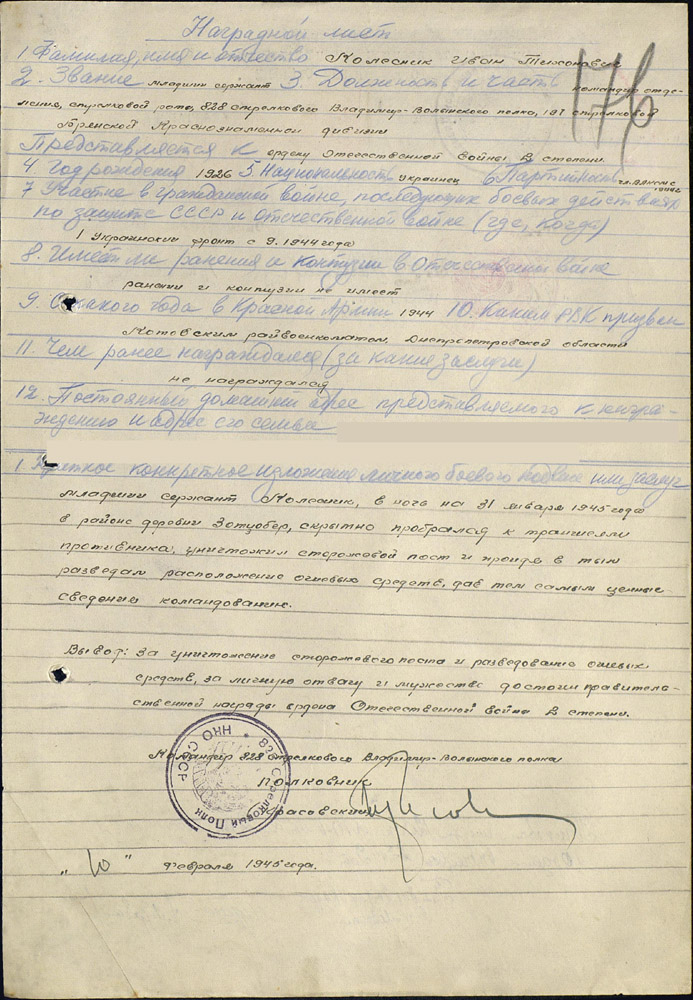

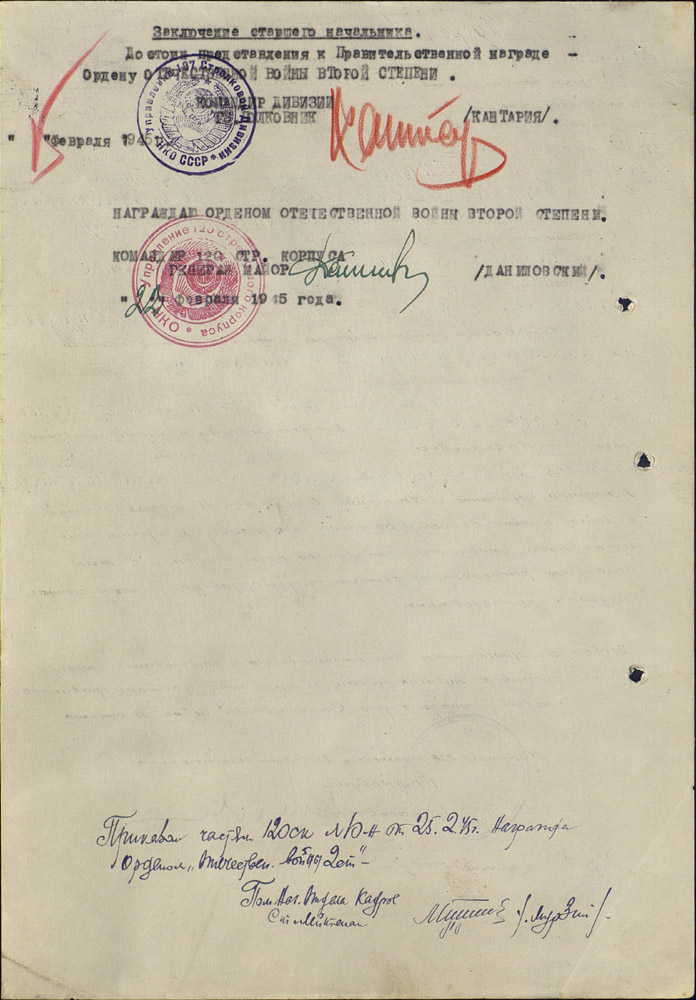

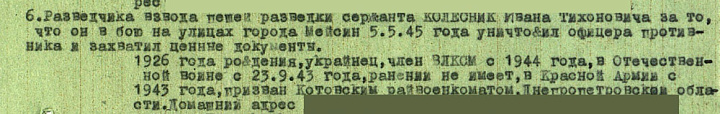

- Какие у вас боевые награды и за что вы их получили?

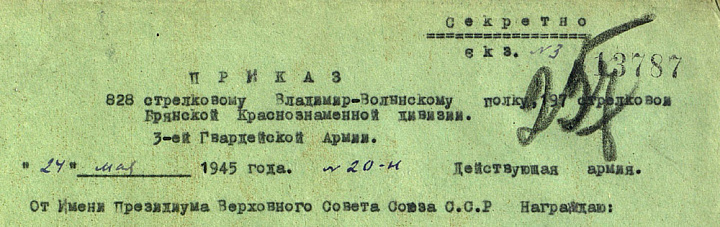

Самая первая - медаль «За боевые заслуги», кажется, за Владимир-Волынск. Кстати, за бои по освобождению этого города всем полкам нашей дивизии было присвоено почетное наименование «Владимиро-Волынских». Там мы прихватили человек пять немцев. Как получилось? В одном доме засели немцы, и никак их было не выкурить. Я посмотрел на это дело и говорю ребятам: «Да, что вы с ними мучаетесь? Мы их сейчас быстро выкурим». А недалеко от того места я в брошенном обозе видел фаустпатроны. Попросил у ребят два фауста, подошли к дому. До этого нас, разведчиков, специально учили, как из них стрелять, там все очень просто. А у нас был маленький, но шустренький парнишка - Ананьев, которого я старался всегда держать при себе, потому что он хорошо знал немецкий язык. Кажется, у него кто-то из родителей был немец. И я ему говорю: «Крикни немцам, что если через три минуты они не сдадутся, то им всем конец». Они начали постреливать в ответ. Тогда я одному из наших говорю: «Бери один фауст и врежь по дому». И он как шандарахнул... Дом пробило насквозь, и оттуда сразу крики... Немцы вышли и подняли руки. А наши все смеялись, вот как оказывается все просто, а то все стреляли и стреляли. Из фаустпатронов нам потом еще в Коттбусе пришлось стрелять, но вообще немецкое оружие в боях не использовали, потому что к нему нужно искать патроны. Так только иногда баловались на отдыхе.

Вторую медаль «За боевые заслуги» я получил за похожую историю. Когда в том лесу под Губеном окружили большую группировку немцев, нас послали в разведку. У нас на пути оказался дом, в котором засели немцы и не сдаются. Я попросил у ребят ПТР и приказал стрелять по окнам. И как начали шмалять по ним, так они сразу начали кричать, что сдаются.

За бои на сандомирском плацдарме и Губен меня наградили орденами «Красной Звезды». А орден «Отечественной войны» я получил за то, что пленил семерых немцев. Вот там получилось довольно интересно. Когда мы только перешли границу Германии, то наступление несколько приостановились, потому что пошел сильный снег. А у нас на пути оказалось какое-то село, хотя у них село от города и не отличишь. Вообще уровень жизни в Германии бросался в глаза. Во всех деревнях было и электричество, и канализация, газ, горячая и холодная вода. На всех фермах стояли водопоилки для коров.

В общем, ночью зашли мы в это село, но по неопытности взяли и разбрелись по одному. После этой истории мы сделали соответствующие выводы и больше никогда такого не делали. Пошли по домам. И вот я захожу в одну из квартир, а там навалом, буквально как на вокзале, лежат спящие немецкие солдаты. Потом уже выяснилось, что среди них был один младший офицер, унтер и пятеро солдат. Я как это увидел, выстрелил из автомата и закричал «Хенде Хох!» Они проснулись и аж взбуровались, но я им крикнул: «Аллес шиссен!», и они побросали свое оружие. Спиной выхожу в коридор, и показываю им, идите, мол, за мной: «Ком!» Вывел их во двор и как увидел, что их аж семеро то подумал: «Ну, хана мне...» Но хорошо, что тут прибежал на выстрелы еще один из наших, кажется, Турчевский, и мы вместе отвели их в штаб полка. Начальник разведки меня спрашивает: «Колесников, и как они тебя не прибили?» - «Да вот так получилось, что они спросонья не опомнились». - «Ну, коли дырку для ордена. А где ты их зацепил столько?» - «Да тут недалеко». - «Ну, пошли, посмотрим». Взяли еще Ананьева, пару автоматчиков и пошли в тот дом. Заходим в ту же самую квартиру, но я ведь в следующую комнату не заходил, а там оказалась женщина. Лежала на кровати и накинула на себя одеяло, чтобы не было видно формы. Начали ее спрашивать, кто такая. Она начала, что вроде как дочь, но явно путалась. А на кровати лежал хозяин-старик и когда мы его спросили кто она такая, то он ответил, что это медсестра, и она пришла с теми, которых уже забрали. И потом вдруг нас спрашивает: «А вы кто, русские?» - «Да». - «Я уже плохо вижу, дайте мне пощупать вашу голову с рогами». - «Какими рогами?» - «Так нам же сказали, что идут русские дикари с рогами». Конечно, эту медсестру тоже арестовали, и вот за этих пленных мне вручили орден.

А за Чехословакию я получил сразу две медали: «За освобождение Праги» и чехословацкую «За храбрость». Чехи меня наградили за то, что мы фактически спасли мост в пригородах Праги. Когда в начале мая в Праге вспыхнуло восстание, то нашу дивизию тоже срочно бросили в Чехословакию. И когда мы подошли к Праге, случился этот эпизод. Уже буквально при въезде в город в одном месте мы заметили небольшую колонну немцев - машин пять, типа открытых джипов. А рядом стоял мост, и я на правах старшего группы говорю ребятам: «Наверняка они должны взорвать этот мост. Давайте их быстро прихватим». Но нам помогло то, что улица, на которой они стояли, оказалась очень узкая, и мы встали с одной стороны, обошли с другой стороны квартала и фактически заперли их. Один из наших ребят забежал в подъезд, поднялся на второй этаж, а другой поднялся в дом напротив. И тогда я приказал Ананьеву, чтобы он крикнул немцам сдаваться, в противном случае мы откроем огонь.

Как потом выяснилось, немцев было человек двадцать пять, а нас всего двенадцать, но зато мы находились в гораздо более выгодном положении и они это сразу поняли и тут же сдались. Но когда один из наших побежал к мосту: «Ребята, там провода». Все ясно, заминировали. Я обратился к немцам, чтобы они все рассказали. Молчат. Тогда я приказал перевести: «Если не станете отвечать, то будем по одному расстреливать. Выходи первый», и тут они все сразу загавкали. Выяснили, кто минировал и под конвоем двоих наших ребят он туда пошел и разминировал мост. Но перед этим мы предупредили его: «Учти, если мост вдруг «нечаянно» взорвется, то мы тебя сразу расстреляем». Вот так нам удалось спасти мост в Праге, а эта чехословацкая медаль меня догнала, когда я уже служил в Австрии.

- Как вы считаете, насколько справедливо награждали?

Я считаю, что тех, кто воевал на самой передовой, могли награждать и больше. Это нам было хорошо, потому что разведчики находились при штабе полка, нас все знали, и если что, то сразу сели и заполнили наградной лист. А вот в пехоте кто там что увидит и напишет... Много ли увидит командир взвода и тем более роты? К тому же у них и других забот было полно.

- Многие ветераны отмечают, что в «наградном вопросе» было слишком много несправедливости. Что, например, штабисты или разного рода тыловики получали награды слишком щедро, а главное совершенно незаслуженно.

Я в этих сферах не вращался, поэтому ничего такого не знал. И не видел, чтобы кого-то явно несправедливо награждали, но, честно говоря, я о наградах на фронте меньше всего думал.

- Хотелось бы узнать ваше мнение насчет политработников. Пользовались ли они авторитетом в солдатской среде?

Я хоть и был в войну комсомольцем, но с ними почти не сталкивался, поэтому не могу за всех говорить. Но, например, у нас замполитом командира полка был Портнов, про которого я могу сказать только хорошее. Это был боевой офицер, который всегда старался находиться на самом опасном участке. И когда он выступал перед нами, то никогда не трепался, а всегда говорил по делу, то, что знал.

- Как вы тогда относились к Сталину, и не поменялось ли это отношение сейчас?

Я вам так скажу. В нашей Победе, безусловно, есть огромная доля лично его заслуги, но вот то, что в начальники репрессивных органов он назначил Берию - это его огромная ошибка. И все-таки заслуг у него значительно больше. Потому что Сталин почти всегда выбирал стратегически верные решения, и я, пожалуй, соглашусь с тем мнением, что без него бы мы не победили. Он и Жуков внесли огромный личный вклад в Победу.

- С особистами вам приходилось сталкиваться?

На фронте нет, а вот в мирное время по одному чепуховому поводу пришлось. Я считаю, что это были где-то даже наивные люди, которые старались найти негатив даже там, где его не было. Наверное, среди них были и грамотные люди, но в основном они дрожали за свое место, поэтому старались создать видимость своей значимости: что-то нашептать, кого-то осудить. И за это на фронте этих противных бериевцев ненавидели. Мы с нашими полковыми особистами тоже общались, но к нам у них никогда не было вопросов, поэтому мы с ними говорили, чуть ли не на ты, и они для нас были никто. Показательных расстрелов мне не пришлось видеть ни разу.

- Многие бывшие разведчики отмечают, что отношения между дивизионной и полковой разведкой зачастую были очень далеки от идеальных.

Не знаю как у других, но у нас сложились абсолютно нормальные отношения, и при встречах мы всегда хорошо общались, смеялись. К тому же начальники разведки дивизии и нашего полка очень хорошо контачили, поэтому у нас никогда никаких распрей не было. Но на задания мы вместе не ходили ни разу.

- Если можно, позвольте задать пару «бытовых» вопросов. Во что вы были одеты?

Кто во что. В основном ходили в фуфайках, но вот сейчас вдруг вспомнил, что когда меня ранило, я почему-то оказался в шинели. И ходили в немецких сапогах, которые снимали с пленных. Нам-то сапоги не выдавали, только ботинки, а там эти обмотки вечно крутить.

И вспоминаю, что обмундирование зачастую было настолько рваное, что доходило до того, что фактически мы ходили в гражданской одежде. В брошенных немецких домах брали чистое белье и одежду, и только сверху надевали ватник, а на голову пилотку со звездочкой.

- Были у вас какие-то трофеи?

Я был не любитель этого дела, поэтому из трофейного имел только часы. Карманные, причем, самой лучшей немецкой фирмы. Очень красивые, у них на крышечке были 12 чьих-то портретов. Когда я в 48-м году впервые поехал в отпуск, то оставил их у родителей и забыл. И даже пистолет у меня был наш, потому что к нему всегда можно было достать патронов, а к немецким нужно искать.

- Сейчас много пишут о том, что наши войска за границей слишком вольно вели себя по отношению к мирному населению

Я отвечу лишь за то, что видел лично. На участке частей, в которых я воевал ни мародерства, ни насилия не было. У нас был строгий порядок. Конечно, я слышал, что бывали случаи изнасилований, но у нас ничего такого я не помню.

- Как обстояло дело со спиртным?

«Наркомовскую» норму нам выдавали и во время боев, и во время передышки, потому что мы находились на передовой. Я свою норму выпивал, и считаю, что эти 100 граммов для нас и не особо чувствовались. Правда, перед поиском мы, конечно, никогда не пили.

- Почти все ветераны вспоминают, что в конце войны было очень много случаев, когда наши солдат травились техническим спиртом.

Во время войны у нас такое было всего один раз. В одном немецком городишке солдаты нашли на путях две цистерны спирта. И как братва налетела, перепилась и пошли на молокозавод, который находился неподалеку. И там один из пьяных солдат утонул в молоке.

Но просто кошмарный случай у нас произошел уже после Победы, в Австрии. Где-то в феврале или даже марте 45-го меня перевели служить в 4-ю отдельную моторизованную разведроту фронтового подчинения. Причем, получилась некрасивая история. Им понадобилось пополнение, а командир разведроты хотел набрать только опытных разведчиков, но понимая, что своих лучших бойцов ему никто не отдаст, решил схитрить. В разные части нашего 1-го Украинского фронта дали ложную телеграмму: «Для дополнительных занятий срочно направить в наше расположение одного из лучших разведчиков». И меня туда направили, думали, что на месячную переподготовку. Вот так я оказался в этой разведроте. Меня назначили заместителем командира взвода, но я был огорчен, потому что меня разлучили с моими ребятами.

И вот числа 19-20-го мая наша рота стояла в австрийском Бадене и нас привлекли для уничтожения окруженной группировки немцев, которую южнее Праги добивали где-то до 21-го мая. Рота у нас была большая, человек на сто пятьдесят, потому что в ее составе были пять взводов: артиллерийский, танковый, два автоматчиков, какие-то еще.

Часть нашей разведроты, человек сорок-пятьдесят, во главе с командирами, поехала к месту боев, а часть осталась. Все что интересовало, мы разведали, сообщили, что нужно привлечь больше артиллерии. Возвращаемся обратно, а при выезде из города нам навстречу «виллисы» нашей роты, в которых лежали по одному два солдата. Заезжаем в наше расположение, а возле подъезда уже вроде как похоронная команда... И, оказалось, что наши оставшиеся ребята, где-то нашли этот проклятый древесный спирт, много его натаскали и перепились. Когда у них пошла пена изо рта, их начали срочно отвозить в госпиталь, но поздно... А на второй день мы их в лицо вообще не узнавали, настолько они почернели, словно сгоревшие или закопченные... На пятках фамилии мелом писали... И вот тогда у нас погибло около семидесяти человек... После войны, в тылу... Командиру роты и замполиту влепили за это ЧП по 10 лет. А за что спрашивается, если они находились с нами на задании... Но я так и не знаю, чем эта история закончилось.

- Вы можете сказать, что лично для вас было самое страшное на фронте: атака, бомбежка, плен, что?

Плена, я, конечно, очень боялся, но заранее для себя решил, что живым не сдамся. А так я больше всего боялся бомбежки и попасть под «свой» артобстрел.

- В каких странах наши части встречали лучше всего?

Поляки встречали неважно. Лучше всего встречали чехи. Помню, когда мы только вошли в Прагу, так нас вначале даже разобрали по квартирам. Постирали нам все обмундирование, белье. Просто прекрасно встречали.

Вот чехи мне не понравились в 1968 году. Я тогда служил в Германии и когда нас направили в Чехословакию, то по сравнению с 45-м это было небо и земля... На участке нашей 20-й дивизии ни один солдат не погиб, но бывало, например, такое. Воспитательница ведет детей из детского сада, а навстречу идем мы. Она останавливала детей, говорила им повернуться лицом к стене дома, и только когда мы проходили, она их вела дальше...

Зато с немцами к этому времени сложились прекрасные отношения. Я уходил в запас как раз из Германии, и все это прекрасно помню. Мы даже жили не в закрытом военном городке, а в одном доме вместе немцами и всегда нормально общались. Нашего шестилетнего сына мы совершенно спокойно одного отправляли в немецкий магазин и ничего страшного.

- Из ваших родных еще кто-то воевал?

Мой отец после контузии в I-ю Мировую мучился с ногами, поэтому его не призвали. Старший брат Степан тоже не воевал, потому что после окончания Днепропетровского мединститута в 1939 году его по гражданской линии отправили на работу в Монголию. И только где-то в 1948 году его заменили, и он смог вернуться в Союз.

А вот средний брат Ефим воевал, и мы с ним даже увиделись на фронте. Он жил с нами до начала войны, а когда его призвали, вначале воевал танкистом на Ленинградском фронте, но потом его часть бросили на берлинское направление. А на фронте ведь как. Когда на маршах по дороге движутся разные части, то солдаты постоянно спрашивали и искали своих родных или земляков. Я уже знал, в какой части служит брат, поэтому постоянно спрашивал, искал ее, и где-то 16 апреля 1945 года вдруг наскочил на их тыловиков. Они мне подсказали, что основной состав должен подойти завтра: «Подходи». Я подошел, и нам удалось встретиться. Правда, побыл я у него совсем недолго, где-то полдня, потому что все были сильно заняты. А в берлинских боях его легко ранило в живот, и после этого он демобилизовался.

Сестра Мария в войну работала на днепропетровской швейной фабрике, которую до прихода немцев успели эвакуировать в Пермь, которая тогда называлась Молотов.

- Как сложилась ваша послевоенная жизнь?

После войны я остался служить, окончил военное училище в Тюмени. Четыре года отслужил на Камчатке, шесть лет в Кишиневе, а потом меня направили в Германию.

В 1971 в звании майора году я демобилизовался с должности заместителя коменданта военной комендатуры города Лейпцига и приехал в Кишинев. Мне посоветовали обратиться в РОНО, потому что тогда впервые набирали военруков для работы в средних школах. Десять лет отработал во 2-й школе, а потом врачи мне настоятельно посоветовали найти более спокойную работу. Тогда я поступил на работу в министерство транспорта МССР и работал там во 2-м отделе до 1990 года. Воспитали с женой двух сыновей, есть внук.

| Интервью и лит.обработка: | Н. Чобану |