Я родился 11 июня 1922 года в селе Копти Козелецкого района Черниговской области. Родители мои по социальному положению были крестьяне-середняки, в нашей семье было пятеро детей, самым старшим ребенком являлся мой брат, 1912 года рождения, дальше по возрасту шла сестра, потом я и еще две маленькие сестры. До начала коллективизации мы имели 6 десятин земли, а также две коровы и две лошади. Количество же свиней, гусей и уток постоянно менялось. Мы все жили в довольно большой по меркам села хате площадью под 80 квадратных метров, как обычно, хата была покрыта соломенной крышей. Вспомогательные помещения для скота, лошадей и поросят находились во дворе. Непосредственно у дома было около шестидесяти соток земли, на которых родители разбили сад, и здесь мы выращивали в основном овощи и картошку. А в поле сеяли пшеницу и рожь, всего понемногу. Отец был очень хозяйственным человеком и всегда рассчитывал посевы таким образом, чтобы в результате урожая хватило бы на все семейство на целый год без каких-либо дополнительных закупок.

Кстати, мой отец был самым грамотным в деревне, так как он окончил двухклассную церковно-приходскую школу, после чего продолжил учебу и в итоге закончил в райцентре реальное училище. Отца готовили в священники, но поскольку после революции обстановка резко поменялась, то он пошел по гражданской службе, и его не избрали, а попросту назначили секретарем сельского совета. И так как после этого семья была связана с районными властями, то отец резко перестроился и перестал молиться Богу. Причем был первым человеком на всю деревню как по грамотности, так и по хозяйственности.

Многие вопросы, касающиеся работы сельского совета, мой отец решал самостоятельно, потому что наш председатель был избран из числа бедняков, которые не умели трудиться и ничего не понимали в жизни, кроме как каждый день пить самогонку. Так что в результате отцу пришлось всю работу взять на себя. Можно сказать, что, несмотря на наличие избираемых членов сельского совета, которые, к сожалению, были такими же пьянчугами, как и председатель, отец держал всю округу.

Период коллективизации я хорошо помню, потому что мой старший братишка был комсомольцем, тогда в деревнях комсомольские организации только-только начали создаваться. И брат ее как хороший организатор возглавил, он вообще пошел по стопам отца, и принимал активное участие в жизни села. Коллективизация, должен сказать, проходила не так-то и просто. К тому времени в нашем селе уже пытались создавать коммуны, так что первые попытки обобществления имели место, но они вызывали среди селян нешуточные страсти, велась самая настоящая борьба. По сути, сами представьте, нужно было отдавать в общественное пользование и землю, и лошадку, а у кого-то, как у нас две коровы, так и коровку тоже. Люди тяжело расставались со своим имуществом и переживали в отношении того, что лошадей и коров, нажитых тяжелым трудом, надо отдавать таким бездельникам, каким был наш председатель. Так что сначала коллективизация шла чрезвычайно туго, потому что люди наотрез отказывались в ней участвовать. Да еще и председатель вздумал во время коллективизации свести старые счеты с неугодными ему жителями села.

Вскоре районные власти разобрались, в чем дело, сняли председателя сельсовета и его прихлебателей, после чего к нам в качестве уполномоченного по коллективизации из района прислали из другого села совершенно не связанного ни по родству, ни каким-либо другим образом с нашими коптевскими жителями толкового и грамотного мужчину. Причем он был постарше моего отца, очень боевой мужик. При этом довольно активный, сразу же поставил вопрос о том, что пора начинать посевную, хотя далеко не вся земля была передана в колхозное пользование. К счастью, он съездил в район и договорился, чтобы те участки, которые до этого принадлежали раскулаченным, быстро перешли в общественное пользование.

Отец постоянно находился в контакте с райкомом партии, а уполномоченный жил в нашем доме на квартире, потому что в хате было пять комнат, так что место имелось. Кроме того, у нас временно жил будущий председатель колхоза, которого также прислали из райцентра. Но он пока еще не был избран и потому находился в нашем доме как в общежитии. Мама трудилась в подсобном хозяйстве, и за всеми ухаживала. Настроение у активистов было бодрое и боевое, прошло где-то полгода, и уже наметился как таковой колхоз, избрали правление, после чего разбили трудящихся по бригадам. Причем я присутствовал на этих собраниях. Интересно было, и ругались, и кричали, все там проходило. Но другого пути не имелось, только так необходимо было доказывать важность колхозов и коллективизации. Вообще же чувствовалось, что те ребята, что приехали из района, были очень грамотными людьми, специально подготовленными к нелегкой агитационной работе. Затем случилось ЧП. На одном из заседаний колхозного правления присутствовал уполномоченный из района, председатель, папа и мой старший брат, все сидели в комнатушке у нас дома. Дело было где-то в октябре 1929 года, уже снег выпадал, и вдруг, только они, как говорится, отзаседали, как из трех окон раздалось по выстрелу. Одним выстрелом смертельно ранило председателя, вторым был ранен уполномоченный, а в папу тоже целились, выстрелили, да не попали. Все сразу же повыскакивали во двор, тогда у каждого активиста было оружие, еще при коллективизации всем участникам раскулачивания выдавали наганы. Поднялась беспорядочная стрельба, но на улице никого не оказалось. Естественно, отец догадывался, кто организовал это нападение. В нашем селе был только один милиционер, присланный из района. Его вызвали к нам, он помотался по двору со своим револьвером, ничего не нашел. Он ведь еще толком и не знал, что собой представляет население и каков настрой у того или другого жителя нашего села. Мне показалось, что милиционер больше сам боялся, чтобы и его не пристрелили. В ту же ночь из райцентра, находящегося от нас в 15 километрах, прислали розыскную группу, которую возглавил начальник райотдела милиции. Тут же сразу арестовали кое-кого, после чего прибыла прокуратура, двое из задержанных сами признались в покушении. По тем временам суды долго времени не занимали, прямо в селе на площади показательным образом осудили задержанных на семь лет, и теперь встал вопрос о том, что их нужно конвоировать в райцентр. Поручили это дело таким ребятам-комсомольцам, как мой братишка. Наверное, кто-то противников коллективизации проинструктировал – только-только группа вышла из села, как осужденные попытались совершить побег. Дело в том, что конвоиры приостановили движение, нужно же выдержать расстояние между ними и конвоируемыми хотя бы метров тридцать. И тут побег, а у шести комсомольцев в ружьях была заряжена картечь, так что они открыли огонь. У осужденных руки были связаны за спиной, не увернешься, так что сами понимаете, что скрывается за фразой «шесть ружей дали картечью» – попробуй выжить. Разорвало тела в клочья. После этого в селе – полное затишье, быстрыми темпами пошла коллективизация, а из района назначили нового председателя колхоза.

В первый год более-менее собрали урожай, он оказался весьма хороший. И тут на собраниях колхоза начали выяснять ошибки первого года коллективизации – учет труда определялся выходом на работу, а не нормой, которую надо выполнять. В итоге во всем разобрались и ввели смешанный показатель с учетом выработки нормы и выхода на работу. На следующий год нашему колхозу выделили трактор, откуда-то его взяли, сам не знаю, откуда. И мы, мальчишки, в восторге бежали за ним по сельской улице, во все глаза смотрели, как его заводили, а я так сильно за ним бежал, что со всей силы об столб ударился, причем голову до крови разбил. Так для меня запомнился первый трактор. Всего же в первый год вступили в колхоз 50 % крестьянских хозяйств. Но были и такие жители, кто особенно сильно упорствовал. Например, моя крестная мама, жена папиного брата, красивая женщина, ни под каким видом не хотела идти в колхоз. И она дома во всех вопросах командовала, у нее было семеро детей, так что и мужа не пускала. А ее в селе опасались, агитаторы как-то попытались у нее со двора корову увести, так она такой бой дала, что все, больше никто и не пытался ее уговаривать, и не приходил к ней снова. Такой вот боевой женщиной была моя крестная!

Примерно через два года ситуация с колхозом стабилизировалась в него вступила основная масса селян, образовался детский садик для ребятишек, все работающие механизаторы, и те, кто плуга и лошадей обслуживал, в обязательном порядке на полях получали очень хорошее и бесплатное питание. Могу засвидетельствовать, что кормили прекрасно, хотя я дома обедал, но за общей кухней всегда вкуснее. И результат был, я, как сейчас помню тот момент, когда делили третий урожай. Во дворе у нас находился выгон для животных, и туда без конца отец с братом возили картошку. Привезут, потом снова за ней едут. У нас в хате погреб был метров тридцать по площади, в нем перегородки разные, и потолок высокий. Так туда часть картошки сложили, и дальше некуда было ее девать. Что еще – пшеницу и рожь мешками завозили, ее также некуда девать. Был очень большой урожай. И обработка полей была на высоте, не то что раньше лопатой копали, а уже был трактор, и лошади ходили за плугом. Кроме того, для уборки прислали из района косилки, это сильно облегчило крестьянский труд.

В 1932-1933 годах у нас случился голод, от него сильно пострадали те, у кого были большие семьи, а также те, кто по каким-то причинам не вступил в колхозы, и те, кому состояние здоровья не позволяло обрабатывать даже свой приусадебный участок. Но голод голодом, а тогда понятие было такое, что урожай государству надо отдавать. Самая большая проблема заключалась в том, что питание в селе в эти годы было недостаточно калорийное, так что многие ребята, мои одногодки, сильно страдали. Мы в семье перестали держать поросят, раньше у нас было по три-пять поросят, но свиноматка-то одна, как стало тяжко, пришлось ее зарезать. В 1933-м году из района стали привозить пшеницу и раздавать ее жителям села. Но чтобы у нас в селе голод был массовым явлением – такого не могу сказать. Спасало то, что у нас на Черниговщине земли особенно подходили для картошки, трудно представить такое, но с двух кустов картошки урожая до полведра выходило. Это сильно спасало. Кстати, забыл рассказать, что вблизи нашего села располагался консервный завод, и мы на него свозили лишнюю картошку. Не то, что там отдавали за копейки, а просто разгружали лишний урожай бесплатно. Но в порядке поощрения тем, кто много сдал картошки, выделяли литра три-четыре спирта за каждую подводу. Большое дело, ведь тогда водки не было в селе, один самогон старушки гнали.

В конце 1930-х годов наш колхоз уже готовился стать миллионером, потому что руководящий состав пришел на работу, имея высшее образование, кроме того, при проведении посевной и уборки активно использовали опыт и наработки тех стариков, которые хорошо вели домашнее хозяйство. Одним из главных советчиков колхозного правления был и мой дядя, сын которого вскоре стал председателем колхоза. Так что могу прямо сказать, что только благодаря хорошим советам мы всегда получали богатый урожай.

Я окончил полную среднюю школу, то есть десять классов. Сначала выучился в Коптинской неполной средней школе, окончив семь классов, а потом, поскольку папа оставался первым грамотеем, причем не только на селе, но и в районе, то ему предложили перейти в райцентр Олишевка, территория которого затем вошла в состав Черниговского района Черниговской области. Отец стал секретарем райисполкома, мы продали свой дом в селе Копти и купили новый в Олишевке, тогда служебную жилплощадь еще не выдавали. В 1936-м году мы переехали, и я сразу же поступил в восьмой класс Олишевской средней школы, где в итоге окончил полных десять классов.

В 1939-м году уехал я из села и был призван в армию по спецнабору, хотя мне еще не исполнилось и восемнадцати лет. Но в военкомате четко знали, что я окончил десятилетку, поэтому вскоре после выпускного вечера вызвали туда и приказали писать заявление о желании добровольно поступить в военное училище. Так я попал в Харьковское военно-пехотное училище.

Приехал в это учебное заведение вместе с физруком нашей Олишевской школы, направили нас сюда вдвоем. И на месте выяснилось, что наше училище только-только было создано, так что как таковой учебной базы еще не было. Раньше в Харькове находилась школа старшин, и решили на ее базе развернуть училище. Когда призывники стали прибывать со всех сторон, то руководство учебного заведения определило, что всех курсантов сведут в два батальона - в первом батальоне учились все призывники, имеющие полное средне образование, а во втором – прошедшие срочную службу сержанты, направленные к нам из армии. Пока решались все эти организационные вопросы, у нас никаких занятий не проводили, кроме физподготовки, потом я прошел сначала медицинскую комиссию, а затем – итоговую. Должен сказать, что я применительно к тому время довольно красиво писал, на что обратил внимание командир моей роты и сделал меня писарчуком. Так что уже в маленькое, но все же начальство я пошел.

Сначала мы все прошли карантин, который продолжался примерно неделю, затем пришел черед постоянных занятий – утром физическая зарядка, и начинался целый учебный комплекс. Как обычно в войсках того времени, каждый день мы занимались изучением курса ВКП (б), огневой и тактической подготовкой, причем в отношении тактической подготовки могу сказать одно – ее проводили на очень и очень достойном уровне. По сути, нам давали как одиночную подготовку, так и организацию ведения боя на уровне отделения, взвода и роты. После училища мы были полностью подготовлены к самостоятельной организации действий стрелкового батальона во всех видах боя, как в наступлении, так и в обороне. Безусловно, обучали нас в первую очередь наступлению. А бой в наступлении делится на такие основные виды, как наступление на простые оборонительные позиции, к примеру, на траншеи и окопы, на позиции, укрепленные дотами и дзотами, а также на прорыв долговременной обороны противника. Кроме того, нас обучали взятию населенных пунктов, ведению наступления в заболоченной и пересеченной местности, форсированию водных преград, каналов и рек, бою в лесу и в горах. Это только разновидности наступления, обороне пусть и меньше внимания уделялось, но нас также хорошо учили.

В летнее время мы всегда выходили на занятия в лагеря, при этом располагались в Чугуевских лагерях, которые еще в дореволюционное время использовались войсками императорской армии. Туда выходило на полевые занятия не только наше военно-пехотное училище, а также такие военные училища, как артиллерийское, связи и авиационное. Всего шесть или семь училищ, это был огромный лагерь, в котором все было великолепно организовано, даже получше, чем у иной женщины порядок в квартире наведен. Здесь мы бросали боевые гранаты, да еще и обкатку танками проходили – вырывали траншеи, а по тебе проходил танк. И бывали случаи, когда будущие командиры кричали: «Мама помоги!» или «Мама спаси!» Что делать, деревенские ребята, так что многие из них в первый раз видели этот стальной монстр – танк. У авиационного училища были специальные вышки для прыжков с парашютом, и мы как-то решили в порядке любопытства прыгнуть. Туда все желающие курсанты поднимались, кто изъявлял желание. Конечно, когда я с вышки посмотрел вниз на землю, то живот у меня сжался и поднялся до груди. Появилось прежде незнакомое ощущение животного страха, но я уже встал на мостик, так что мне в горб сунули, и полетел я вниз, но успел дернуть за кольцо. Так что во время учебы я прыгал с парашютом, и уже в конце войны мне это умение сильно пригодилось.

Когда Семен Константинович Тимошенко стал в 1940-м году наркомом обороны Советского Союза, он ввел такое правило – в зимнее время каждый год на две недели военные училища, независимо от того, какие это рода войск, выходят в свои лагеря. Причем два раза за зиму. Условия зимних лагерей были жесточайшие – тебе выдавали котелок, две фляги для воды, ранец вместо вещмешка, туда клали продовольствие на две недели, что хочешь и как хочешь, так и будешь расходовать, твое дело. Палаток не выдавали. Что делать, холод страшный, нужно строить шалаши, к счастью, давали плащ-накидку. И тут мы, курсанты, начали соображать, что нужно объединяться и как-то сделать палаточку, чтобы хоть снег тебе на голову не сыпался. В результате сообразили, набрали веток для каркаса, потом сшили несколько этих плащ-накидок и натянули их на каркас. Таким вот образом безо всякого обучения сделали себе палатки, какое-никакое, а все-таки укрытие. По ночам в таких палатках мы тесно прижимались друг к другу, но все равно замерзали. Что характерно, после возвращения из зимних лагерей никто не заболел, насморк, правда, у многих был, но это и за болезнь не считалось. Так вот и закалялись.

Начальником нашего училища был полковник Шерстов – если бы все командиры на фронте были такими, как наш полковник, то мы в первый бы год войны немца одолели. Во-первых, каждый раз он приезжал в расположение на своей машине, причем очень рано, примерно минут за двадцать или тридцать до подъема. Посмотрит, как мы поднимаемся, проследит, как собираемся. После этого физзарядка, он бежит впереди, мы, курсанты, за ним. Бегали в трусах и безо всякой одежды, и так до ноябрьского праздника всем училищем. В отношении занятий физической подготовкой, огневой или тактической нагрузка была довольно большая, но Шерстов лично показывал, как нужно выполнять то или иное упражнение. Для меня этот человек на всю жизнь остался идеалом командира и учителя.

Кстати, у нас преподавали конное дело, а многие ребята приходили в курсанты из шахтеров, так что они только под землей видели лошадь, кони тогда тачки с рудой и углем таскали в штольнях. Что им с лошадью делать? Курсант знать не знает, а конное дело надо сдавать, причем спрашивали строго. Для того, чтобы этот молодой парень, ростом под два метра, смог сесть на лошадку, три-четыре человека его сажали. Он был просто-напросто неспособен к верховой езде. Комичная картина – сначала одну ногу закинет, лошади были, к счастью, спокойные, потом вторую. Кое-как усядется, но толку с бывших шахтеров как с наездников было никакого.

К концу обучения начались постоянные тренировки и марш-броски, ежедневно бегали по 10-15 километров с полной выкладкой. Перед тем, как курс обучения должен был подходить к концу, начальник нашего училище полковник Шерстов выстраивает весь личный состав, и приказывает на расстояние в 50 километров туда и обратно бежать. Сам впереди бежал, но все четко продумал – в конце колонны двигались две санитарные повозки, и кто не выдерживал, тех подвозили, но не намного. Отошел – и все равно возвращайся в строй. Такая серьезная была тренировка. В результате закалку нам давали хорошую, причем все выносливые были, никто не покинул училище. Зато благодаря подобной тренировке, как я считаю, мне и удалось пройти всю войну. А те, кто уже потом призывался на фронте, в офицерский состав на пополнение, зачастую не выдерживали атаки немцев, ведь натиск был сильный, особенно в первые годы войны. Я позже расскажу, что такое хорошо подготовленные немецкие войска, особенно моторизированные. Это был очень сильный и прекрасно подготовленный противник.

В конце учебы мы все готовились сдавать государственные экзамены, но я их так и не сдавал. Почему? Я же писарчук, мне уже младшего сержанта присвоили, одну на весь взвод даже пилотку выдали, в то время что еще сопляк, девятнадцати лет еще не было. Нас было семь человек, особенно грамотных, которым поручили писать аттестацию на всех курсантов на присвоение воинского звания «лейтенант». А тогда только нарком обороны присваивал командирские звания. Отвели нам комнату, организовали круглосуточное питание, так что мы только и делали, что сидели круглыми сутками и писали. Потом уже приказ пришел 15 мая 1941 года о том, что нам всем присвоены звания «лейтенант». Только тут я понял, почему в наш первый батальон отправляли курсантов с полным средним образованием – программа у нас была ускоренная. Какое-то предвидение по поводу войны в войсках все-таки имелось. А второй батальон шел по плановой программе, как в обычном училище. Он еще продолжал учиться, когда нас выпустили, у первого же батальона даже каникул не было между первым и вторым курсом.

Дальше случился довольно интересный момент. Тогда при выпуске всем курсантам шили форму, а с нами так произошло, что форму нам четко пошили, но никто ее не одевал – всех после прочтения перед строем приказа о присвоении званий сразу погрузили в вагоны и направили по назначению. Я попал в пос. Хлебниково Харьковской области. Как оказалось, здесь в Харьковском военного округе начинали формировать новую стрелковую дивизию, которая была официально создана в июле 1941 года как 223-я стрелковая дивизия. Когда я приехал, в лесу уже развернули основные части будущей дивизии, мы были доставлены туда и сразу же распределены по частям. Я как ударник боевой и политической подготовки стал командиром 1-го стрелкового взвода 1-й стрелковой роты 1-го же стрелкового батальона 1037-го стрелкового полка. Кроме того, я был комсомольцем, а нужно было помогать создавать комсомольскую организацию в батальоне. Сначала часть подразделений дивизии, которые формировались раньше нашего прибытия, обратили на формирование 10-й воздушно-десантной бригады, после чего укомплектовали уже новое формирование. Мой взвод очень быстро сформировали практически в полном соответствии с довоенными штатами. Всего было четыре отделения по 11 человек, и командирское звено – я и мой помощник командира взвода. Имелся и расчет 50-мм миномета в составе четырех бойцов. Только вот посыльного не было. На вооружении в отделении состояли винтовки Мосина и ручной пулемет Дегтярева на каждое. Вообще-то согласно штату нам полагались самозарядные винтовки Токарева СВТ-40, но их к нам, к моему великому счастью, не прислали. Почему я говорю «к счастью»? Винтовка СВТ-40 себя как таковая не оправдала. У нас в училище такие винтовки были для практических стрельб, и мы даже на тактических учениях из них стреляли, где самозарядные винтовки использовали для испытаний боевой стрельбы роты. Вот только в Чугуевских лагерях местность представляет собой преимущественно песок. И если только хоть крупинка песка попадала в затвор СВТ-40, то ее сразу же заклинивало. Так что очень хорошо, что у нас на вооружении этой винтовки не было. Только-только мы прошли подготовку и сколачивание подразделений, как внезапно по тревоге подняли дивизию – так мы узнали о том, что началась война. Что характерно - прямо перед Великой Отечественной войной мы проводили тактические учения, когда укомплектовывались, начальство, видимо, догадывалось о грядущей войне, мы-то ничего не знали. Поэтому наш батальон находился в определенном месте, и мы рыли оборону, для учебного наступления нужно траншеи вырывать, вообще же меня на всю жизнь в училище научили, что во всех случаях нужно окапываться, как в обороне, так и в наступлении. Даже во время стандартных тактических учений траншеи необходимо рыть в полный рост. В результате, когда объявили о начале войны, то мой взвод сразу же занял свои позиции, которые заранее подготовили во время проводимых тактических учений. Все участки на уровне «взвод – рота – батальон» были заранее определены. Тут пошла усиленная подготовка, особенно по метанию гранат. Мы ждали отправки на фронт.

В первых числах июля 1941 года нас погрузили в железнодорожные составы и отправили на передовую в район Кировограда с целью нанесения деблокирующего удара в направлении Новый Миргород – Звенигородка для прорыва к окруженным под Уманью советским войскам. После выгрузки на станции прошли пешком километров 70-80, не меньше. Мне же исполнилось в прошлом месяце только 19 лет. Затем пришла информация о том, что в нашем направлении быстро движутся моторизированные части противника. Мы заняли уже подготовленные оборонительные позиции, причем траншеи были хорошо и глубоко вырыты – не цепочка окопов, а одна сплошная траншея, которую копало местное население. И уже в конце июля 1941 года передовой отряд немцев провел на участке моего батальона разведку боем. Наш полк тогда вышел вперед и занял передовую оборону. Только мы пришли, как вскоре появились немцы. Прямо перед боем комбат нас всех, командиров взводов и рот, собрал и сообщил, что командир полка дал команду открывать огонь только по сигналу ракеты. При этом комполка распорядился, что в каждом батальоне должны вести огонь не более одного, максимум двух взводов в роте. Это делалось для того, чтобы заранее не разоблачить немцам истинную численность наших войск. Так что получилось, что уже в первые часы пребывания на передовой мы вступили в бой. Разведывательный отряд немцев, передвигавшийся на мотоциклах и броневиках, нас пощупал, после чего они повернули назад и ушли. На участке нашей роты осталось человек 15 убитых немцев. Противник после того, как понял, что столкнулся с подготовленной обороной, быстренько свернулся и отступил, при этом, в отличие от обычной ситуации на передовой, убитых немцы не подбирали.

Подробнее описать свой первый бой? Отчего же не смогу, расскажу подробнее. Когда начался мой первый бой, враги находились где-то в 200-300 метрах, а у меня на вооружении был револьвер, пользы от которого в бою – ноль, кроме ничего. Разве что для себя пригодится, в лоб пулю пустить. И хотя я еще был совсем молодым, но все равно догадался, что надо вооружаться. Сразу же после боя пополз вперед и схватил у убитого немца автомат, забрал сумку с патронами и рожками. Враги были снаряжены очень неплохо – в специальной сумке находились сухари, в другой – патроны, у каждого имелась саперная лопатка и походный ранец из кожи, а не как у нас вещмешок. Так что с автоматом я сразу же почувствовал себя героем.

Что еще запомнилось в ходе боя? Немцы были приучены воевать не так, как мы. У нас во главу угла боевой подготовки ставился прицельный выстрел, а они имели много пулеметов, и при этом очень хороших, а также множество патронов, так что они палили почем зря. А наш пулеметчик бил только короткими очередями. Надо сказать, что в атаке их подготовка оправдывала себя – ведь когда на ходу стреляешь, ты же не знаешь, куда пуля летит, тут нужен не прицельный, а именно массированный огонь. Они в первом бою сильно воздействовали на психику солдат, и хотели нас сильно потеснить. Но наши подразделения были хорошо обучены и сколочены, так что у нас не сдали нервы, как рассчитывал противник.

После этой разведки боем наша дивизия уже полностью вышла на позиции, пока мы занимали оборону, подтянулись на вторую ночь оставшиеся части, и артиллерия появилась, и вторые эшелоны. Немцы дали нам ночь отдохнуть, в ходе которой вели постоянную авиаразведку – самолет постоянно над нашим расположением кружил. Так что пока мы поспешно занимали позиции, немцы с небо все отследили и изучили. Сами понимаете, с неба видно было хорошо.

На следующий день началось настоящее наступление. Было очень тяжело, дело в том, что особенно тяжелым было моральное осознание того простого факта, что нам нечем драться против танков. Хоть бы были хотя бы те противотанковые ружья, которые потом появились. Что такое против танка бутылка с горючей смесью – это уже ближний бой. В своем взводе благодаря хорошему обучению я бросал трофейную немецкую гранату на расстояние в 50 метров благодаря длинной ручке, свою так далеко не бросишь. А бутылку с горючей смесью дальше, чем на 20, ну максимум 25 метров не бросишь. А кто выскочит во весь рост для хорошего броска, чтобы тебя скосила пулеметная очередь из танка?! Это в современных фильмах показывают, как все дружно выскакивают, а на фронте каждый думал, что следующая очередь будет его. Трудновато пришлось, но все равно отбивались. Главное, что мы сумели отсечь от танков и уничтожить пехоту. Особенно повезло нам в том, что на участке нашего батальона расположили полковую батарею 76-мм орудий, а это шесть пушек по штатам довоенного времени. Била она результативно, так как имела бронебойные снаряды. Вот чтобы перейти на осколочные снаряды и поражать пехоту – в этом артиллеристы не рисковали. Ведь сначала нужно с танками разобраться, а потом уже приниматься за пехоту. В течение всего дня немцы открыли постоянный минометный обстрел, а у нас в роте были только взводные 50-мм минометы, маловато для того, чтобы такую лавину отражать, нужно было больше артиллерии и минометов. С другой стороны, при контратаке из ротных минометов можно было прямо на ходу стрелять. Они в этом плане были весьма удобные и хорошие.

В итоге мы вели бой всего пару дней, но при этом понесли большие потери. Не скажу, что немцы нас сильно бомбили, но штурмовики обстреливали из пулеметов и бросали на траншеи мелкие бомбы, не более 10 килограмм, осколочного типа. Рассыпали по принципу кассетного бомбометания. Спасло только то, что перед боем дивизию усилили зенитной артиллерией – счетверенными пулеметами «Максим». Во всяком случае, я лично видел, что зенитчики сбили два немецких самолета, тут им помог тот факт, что немецкие летчики сильно снижались, чтобы эффективно проводить целевое бомбометание.

За пару дней боев, казалось бы, совсем небольшое время на передовой, я потерял 8 человек во взводе только убитыми. И примерно такое же количество раненных. Передышка после второго дня непрерывных боев не превышала нескольких часов, немцы сделали перегруппировку, они вообще на фронте очень быстро перегруппировывались, и тут выяснилось, что левый фланг дивизии был открыт, еще где-то только разгружались те войска, что шли к нам на усиление. Ну немец обошел нас и окружил. Благо наше, что наш полк находился на правом фланге, касаясь опушки какого-то дремучего леса, поэтому, когда дивизию окружили, немцы только вышли к лесу и начали окапываться, не успев подготовить позиции для обороны. Командование дивизии приняло решение прорываться – первыми пошли на прорыв мы. Тут остальные полки организовали прикрытие, а мы пошли в атаку. Как только вперед, то наткнулись на небольшой дозор и сразу же взяли пленного, которого тут же допросили, и он рассказал, что почти все войска, которые нас окружили, снялись, особенно танки и артиллерия, и пошли дальше наступать, так что немецкие войска располагались только в один эшелон. И все. Прорвать оборону мы прорвали, и вышли на соединение с другими войсками, которые шли нам навстречу от Кировограда. И в это время мы попали под сильную бомбежку, в ходе которой понесли потери даже большие, чем в обороне и прорыве вместе взятыми. Что было дальше, я не знаю, так как во время бомбежки был контужен, и сразу же направлен в медсанбат. Потом очутился в полевом госпитале в Днепропетровске, только здесь я немного пришел в себя. Там меня подремонтировали, и сразу же выписали из госпиталя в распоряжение управления кадров. Фронт уже приближался к городу, дело шло к середине августа, поэтому тянуть не стали и я получил назначение на должность командира стрелковой роты в формируемую 383-ю Сталинскую шахтерскую стрелковую дивизию, в которой на командные должности ставили только фронтовиков.

Данную дивизию сформировали с привлечением лучших военных специалистов, в том числе и участников советско-финской войны 1939-1940 годов. Нас прекрасно одели и очень хорошо снарядили. Тут у меня во взводах было уже по 12 человек в отделениях, даже сверх штата, и обязательно ручной пулемет в каждом. Почему так хорошо подготовили? Во-первых, Донецк тогда назывался Сталино, и сдавать город с таким именем просто так было нельзя. Это уже позже в историю вошла Сталинградская битва, а первый раз задержать немцев, взявших курс на город с именем вождя, попытались именно мы. Во-вторых, дивизия формировалась в основном из шахтеров, боевых ребят. Кстати, эта дивизия прошла всю войну, не была ни разу разбита, принимала участие в Крымской наступательной операции 1944 года, а войну закончила под названием 383-я Феодосийско-Бранденбургская Краснознаменная ордена Суворова II степени стрелковая дивизия. В мою роту пришли в основном шахтеры из города Макеевки и поселка Мандрыкино, расположенного поблизости от Сталино.

Доводили до нашего сведения все инстанции командного состава, а также и политработники, что дивизию будут использовать только для защиты донецкой земли. Под конец формирования нас оснастили вообще великолепно – и артиллерии было больше штатной, и станковые пулеметы выдали в большом количестве, боезапасов были полные вещмешки. Мы рассчитывали на тяжелые бои, тем более, что немцы сразу же сориентировались взять Сталина любой ценой. Ведь если оккупировать город с таким названием – слухи по армии сами собой начнут распространяться. И по всем вооруженным силам быстро пройдет слух о том, что мы так и не сумели защитить город, носящий имя Сталина.

В конце сентября мы вышли на свой боевой рубеж, а уже 14 октября вступили в первый бой. Тут надо подчеркнуть, что дрались шахтеры прямо-таки изумительно, как черти. Я действительно восхищался ими, даже не думал, что они станут так драться. Ведь шахтеры всегда освобождались от призыва в армию и имели «бронь». Так что людей, имевших хотя бы начальную военную подготовку, среди шахтеров было мало, а тут еще и формирование проходило в предельно сжатые сроки. Но мы за месяц их неплохо подготовили, ребята были прекрасные, ведь брали в дивизию в основных молодых, кое-кто из них даже служил в армии. Что нас спасло во время боев – погода стояла ненастная, шли дожди, почва была глинистая, и вся немецкая техника застряла в грязи. Или наоборот, мы пехота, хоть на сапоги и цеплялось немало грязи, время от времени переходили в контратаки, а немцы застревали в грязи, у них были ботиночки. Так что даже радовались своим сапогам и ботинкам с обмотками, хотя до этого мы немецкой обувке завидовали. Так что переходили в контратаки, мы крестьяне и шахтеры, а немцы преимущественно городские жители, мы же в грязи, по сути, и выросли, для нас в ненастье это еще и хорошо было. Немцы же не готовились к такой погоде и были неприспособленны – когда они переходили к обороне, надо окоп выкопать, а там грязь, у них же саперные лопатки, как и у нас, были небольшие, глубоко не закопаешься. И запросто, как только немцы выбивали нас с позиций, и перешли к обороне, мы сразу же шли в контратаку с криками «Ура!» И тут немцы драпали, что будь здоров. Особенно хорошо было воевать перед какими-либо населенными пунктами, дороги были проселочные, там я впервые увидел, как враги побросали свои пушки и минометы. Мы их даже себе забрали и использовали против немцев же.

Но все-таки нас методично теснили, так что мы постепенно отошли сначала к г. Сталино, а затем вышли на оборонительный рубеж на р. Миус на подступах к г. Красный Луч. А вскорости нам дали участок обороны около Штергрэса – это была государственная районная электростанция на реке. И тут немцы приостановили всякое наступление. Между нами была водная преграда шириной примерно 100 метров. Первоначально друг за дружкой охотились, были артиллерийские и минометные обстрелы, потом затишье, и вскоре нам выдали на каждый взвод по снайперской винтовке. Это уже было большое дело, начали выходить на свободную охоту. И тут уж и мне довелось после небольшого обучения выйти на снайперскую «охоту», как ее называл наш полковой инструктор по стрельбе.

Однажды, честно говоря, от банальной от скуки решили поозоровать, мы прекрасно знали, что в ближайшее время немцы не перейдут в наступление, потому что течение реки довольно быстрое, да еще и войск наших сосредоточено было немало. Что сделали – на Штергрэсе было до черта взрывчатки, мы ее «позаимствовали», сколотили из подручного материала плот, а река-то изгибами шла. Погрузили на плот взрывчатку, саперы рассчитали длину бикфордова шнура, подожгли его и пустили плот к немецкому берегу, который течение понесло в сторону изгиба реки прямо на позиции противника. И только плот уткнулся в берег, как раздался оглушительный взрыв – мы постарались, и загрузили на плот примерно 200 килограмм взрывчатки. От неожиданности немцы бросились в разные стороны, мы по ним открыли снайперский огонь, а они бросили свой участок обороны и побежали кто куда. И мы их, наверное, на своем участке примерно неделю не видели. Но никто из нас не собирался переправляться – немцы прекрасно понимали, что при таком течении с нашей стороны десант не может легко пройти, даже на рыбацких лодках пришлось бы тяжело.

Так и оборонялись, потом где-то в апреле 1942 года меня вызвали в штаб и командир полка вручает мне предписание о том, что при штабе 18-й армии были созданы курсы повышения квалификации офицерского состава, куда решили меня направить. Прибыл я туда, сом ной еще один офицер из дивизии. Курсы располагались где-то в 50 километрах в тылу от переднего края. Мы разместились в здании местной сельской школы, и было не более 100 человек, а может, и того меньше. Начали сразу же подготовку, а чего мне было обучаться, когда меня совсем недавно выпустили из прекрасного училища. Позанимались, а потом, когда под Харьковом немцы перешли в решительное наступление, и нашему начальнику курсов дали направление на отступление – в итоге вместо завершения учебы мы отступали аж до Сухуми. Здесь нас кое-как разметили, причем пробыли мы там недолго, и вскоре всех, с присвоением звания «старший лейтенант», перебросили в 18-ю армию по частям. Пришла машина, и нас первым рейсом человек 18 на ГАЗ-АА, «полуторке» отправили на передовую. Встретил нас полковник Леонид Ильич Брежнев, который после знакомства повел к себе в землянку чай попить и налил по рюмочке. Беседу провел, и тут же нас начали назначать по частям. Так я стал в свои 20 лет командиром батальона. Еще совсем цыпленок.

Попал в 82-й гвардейский стрелковый полк 32-й гвардейской стрелковой дивизии. Возглавил второй батальон. Командиром нашего полка был кадровый военный майор Александр Николаевич Казаков, 1902 года рождения, начальником штаба – майор Харитонов, заместителем по политической части – майор Петренко, а командиром дивизии – полковник Михаил Федорович Тихонов, бывший десантник. Эта дивизия уже заняла заранее подготовленную местным населением оборону на главном стратегическом туапсинском направлении. Как нам сказали, против нас сражается 17-я немецкая армия, с которой мне довелось еще раз столкнуться при освобождении Крыма. Так что немцы сильно наступали, но наша дивизия была укомплектована не так, как обычно, а была переформирована на базе 2-го воздушно-десантного корпуса, который имел опыт оборонительных боев на киевском направлении. В тех боях десантники понесли большие потери, и отошли к Орджоникидзе, где доукомплектовались. Причем в качестве пополнения нам присылали не местных жителей, ведь десантники составляли где-то 50 % личного состава, а пришли сибиряки. Наш полк получил несколько маршевых рот в составе примерно по 200 человек каждая. Их разбили по всем подразделениям. Так что рядовой и сержантский состав был неплохо подготовлен, сам представляешь, что такое десантник, причем прошедший кадровую службу. И у сибиряков подготовительный период обучения был не так, как в обычной маршевой роте – там учили месяц, не больше, и отправляли на передовую. Он же еще после недолгого обучения не знает толком, как даже и винтовку зарядить. Сибиряков же учили в среднем по три-четыре месяца. В итоге наша дивизия была укомплектована даже сверх штата, вместе с приданными подразделениями усиления в ней насчитывалось около 18 тысяч человек. Особенно хорошо мы были оснащены артиллерией. Наш полк занял оборону на дороге по направлению на станицу Куринскую Апшеронского района Краснодарского края, по сути, на направлении главного удара противника. Здесь в сторону села Шаумяна Туапсинского района Краснодарского края проходила стратегическая дорога Майкоп-Туапсе. И здесь же мы в сентябре 1942 года заняли оборону. Стояли насмерть.

В конце сентября началось немецкое наступление, бои шли ужаснейшие. Немецкая авиация нас постоянно бомбила, потом мне в штабе сказали, что в день было зафиксировано где-то в среднем 1000 самолетовылетов со стороны противника на участок обороны дивизии! Нас спасло только то, что там рос сплошной лес, и была сильно пересеченная местность. Можно сказать, что это было в пользу нашей обороне. И даже к массовым бомбежкам, когда на наши траншеи пикировали самолеты и разбрасывали кассетные бомбы, мы уже были подготовлены – сделали местами блиндажи и перекрыли бревнами траншеи. Так что маленькие бомбы приносили намного меньший ущерб, чем в первые дни войны. Уже 17 октября противник захватил Шаумян и завязал бой за Елисаветпольский перевал. Бои шли очень упорные, в двух местах нас даже потеснили, потом наш полк и часть 80-го гвардейского стрелкового полка попали в окружение. Кстати, подвела наша морская пехота, располагавшаяся на правом фланге, она не удержала оборону и поспешно откатилась назад. А немцы этим сразу же воспользовались и окружили нас. Выходить из окружения было очень тяжело. В течение трех суток мы вели бои в кольце, осторожно щупали немецкую оборону и пытались найти слабое место – плохо было то, что единого командования не было, штаб дивизии был за окружением. А по радиостанции особенно не наговоришься, потому что немцы быстро запеленгуют и откроют артиллерийский огонь, так что переговаривались только кратко. И не могли нам передать точные данные о том, где сосредоточена группировка противника. Только говорили, в каком направлении необходимо прорываться. И вот майор Казаков приказал атаковать в ночь на 25 октября 1942 года, причем мой батальон шел первым, а командир полка шел рядом со мной в первой роте. И вместе с нами на прорыв пошла рота автоматчиков, атака которой сыграла большую роль. Когда мы определились с местом прорыва, выяснилось, что на наше счастье там были вырыты траншеи для прокладки нефтепровода. Тогда еще редко где были линии нефтепроводов, и делали их хорошо, по-русски, с глубокими траншеями, за которыми можно было спрятаться. И вот эти траншеи нас буквально спасли от пулеметного огня противника, потому что он все время стрелял поверху, а не по нам. Мы по-пластунски с помощью траншей добрались до противника, а когда уже вплотную вышли к непосредственному соприкосновению с немцами, до которых оставалось не более 100-150 метров, мы поднялись и пошли в атаку. Наш командир полка был сразу же убит, тут сыграл негативную роль тот факт, что полковой замполит пошел на прорыв с ротой автоматчиков, он тактически не был подготовлен, а рота автоматчиков должна была с левого фланга прикрыть наше наступление. Ну и получилось так, что это прикрытие не полностью было использовано, он приказал открыть огонь раньше, чем надо. Дело в том, что, несмотря на официальную прицельную дальность автомата ППШ 200-300 метров, эффективным его огонь становится на расстоянии до 100 метров, не более, а то и на 50-60 метров, ведь патроны для ППШ – это пистолетные унитарные патроны 7,62×25 мм ТТ. Ну а в тот раз автоматчики открыли по приказу замполита огонь раньше времени. И все равно, без автоматчиков мы бы ни за что не прорвались, он заставили немцев отступить. Начальник штаба полка был тяжело ранен, управление нарушилось, но в итоге мы все-таки прорвали оборону немцев, и вышли на Елисаветпольский перевал. В этих боях наш полк потерял до 50 % личного состава, это только в моем батальоне. Но и немцев при прорыве мы перебили очень много – шли буквально по трупам.

На рассвете заняли оборону – боезапаса нет, продовольствия нет, но радиостанция работает. Командир дивизии принимает экстренные меры к тому, чтобы обеспечить вышедшие из окружения войска продуктами и патронами. Уже в обед Тихонов лично приезжает к нам в расположение, частично обеспечивает продовольствием. И вдруг появляется «полуторка», тоже с продовольствием и боеприпасами. Кроме того, в этой машине привезли очень много водки. А из кабины выходит Леонид Ильич Брежнев, ну а мы, офицеры, собрались в лощине, он с нами поздоровался, посмотрел на собравшихся, дохлые и измученные, оборванные ребята. Страшно было на нас смотреть. Брежнев выяснил обстановку, и тут привезли на автомобилях учебный стрелковый батальон дивизии для нашего пополнения. Но немцы никогда не упускали случая воспользоваться нашим положением – это были очень грамотные и профессиональные вояки. Пока мы переформировались, они уже оседлали Елисаветпольский перевал. Заняли вершину и крепко засели в нем. Мы заняли оборону внизу и с таким расчетом сгруппировались, чтобы ночью выбить их с перевала, пока они окончательно не закрепились. Ну что же, выбили успешно, а я выбыл.

Как так получилось? Мы быстро двинулись вперед, хотя склон был очень крутой, где-то под семьдесят градусов, и когда мы уже вышли на перевал, меня тяжело ранило. Только-только поднялись, и закрепились вдоль хребта, на нашей же траншейной обороне, я начал переходить с одной пулеметной точки на другую. А начальник штаба полка был, как я уже говорил, тяжело ранен, поэтому в его должность вступил полковник, начальник оперативного отдела штаба дивизии. Ну, оператор штабной он, возможно, был и хороший, но совершенно не разбирался в боевом действии пехоты. Мало того, что повел нас на перевал в лоб противнику, не попытавшись ударить по флангам, тут еще и вперед полез. Вокруг раздаются пулеметные очереди, я ему кричу: «Ложись!» Он лег, а я выскочил на бруствер, еще и рот раскрыл, немцы тут же прострочили, мне пуля попала во внутреннюю поверхность бедра левой ноги, в кость, к счастью, не попала, только мясо задело. И тут я упал, а эта тыловая крыса, командир полка, падла, перебежками убежал, бросив меня с ранением. Где-то часа через полтора меня отыскали, немцы уже перешли в контратаку, но солдаты, которые меня очень уважали, несмотря на опасность, пришли мне на помощь, вытащили в тыл, и я со своим ординарцем Куликовым спустился вниз. Так вот – спускаться было значительно тяжелее, чем подниматься по такому крутому склону, мы постоянно оступались. Потом плюнули на это дело и буквально скатились – ординарец потом еще искал, куда я закатился, ведь самостоятельно со своим ранением передвигаться не мог. Собрались мы в том пункте, куда выходили раненные после боя – и здесь я воочию увидел, сколькими жертвами для полка обернулся тупой приказ атаковать противника «в лоб».

Меня же ординарец сразу посадил на лошадь и отправил в медсанбат. Попал я в Туапсе, в госпиталь, который располагался в здании железнодорожной школы-интерната. Оттуда направили в город Цхалтубо на западе Грузинской ССР. Этот город был известен тем, что там располагалась Сталинская дача. И где-то через недели две в мою палату приносят того самого исполняющего обязанности командира моего полка. И кладут его на соседнюю койку. Оказывается, он в плечо ранен. Только меня увидел, сразу же подскочил с койки и побежал к главному врачу. Просит его перевести, а в палате лежали в основном младшие офицеры, я был самым старшим из них по должности. Несколько солдат с нами тоже лежало, мест-то не хватало в палатах. Вот он поначалу и говорил, мол, ему не положено с нами лежать, не его уровень. Чего же он так разволновался, спросите вы. Была причина – у меня имелось много оружия, два трофейных «парабеллума», свой ТТ, маленький диверсионный пистолет, да и гранаты в вещмешке сохранились. Так что он в итоге все-таки добрался до начальника госпиталя и попросил перевести его в другую медицинскую часть, а тот, грузин по национальности, удивился и спрашивает: «Почему?» Он же и начальник госпиталя, и хирург, ему обидно, что офицер просит перевести его. Тот объясняет свою версию, в чем дело, и кивает на меня, а невооруженным взглядом видно, что он меня сильно боится, потому что предательски бросил. Останься я на передовой, то без разговоров пристрелил бы этого шкурника. Начальник госпиталя попался толковый, не стал решение сгоряча принимать, а начал разбираться, в чем дело. Сразу пришел ко мне, а шкурника положил в другую палату. И говорит мне: «Рассказывай». Я ему все рассказал, как было, тогда он качает головой и высказывает: «Ай-ай-ай. Гвардейскую форму полковник позорит!» В результате тот офицер так и остался в госпитале, никуда его не перевели, а ко мне пришел старшина и попросил сдать все оставшееся оружие на хранение, я же еще до этого случая сдал свой автомат, а пистолет ТТ оставил у себя. Теперь же и штатный пистолет сдал, но все трофейные себе оставил, старшина же не полезет ковыряться в вещмешке у комбата. И действительно я думал, что пристрелю этого шкурника при первой же возможности. Наверное, так бы и случилось, и я бы загремел в штрафбат или еще чего похуже, во всяком случае, стычка бы обязательно была, ведь ему отказали в переводе, но судьба распорядилась по-другому. Этот предатель из госпиталя не вышел – ранение в плечо оказалось гораздо опаснее, чем все думали, и он погиб при хирургической операции.

Немного выздоровев, мы, офицеры, стали искать себе приключений по молодости. В Цхалтубо чуть выше городских построек располагалась Сталинская дача, на которой он бывал только изредка, но ее постоянно держали под охраной и называли Сталинской. Я был уже без костыля, и такой же дружок у меня появился, замполит стрелковой роты. Ранения у нас не такие были, чтобы лежать все время. На улицу нам разрешали проходить, правда, долго не разрешали находиться. А там только вышел из здания госпиталя – напротив располагался киоск с вином. А я тогда по молодости даже и не представлял себе, что такое вино, тем более, грузинское. Ну, мы выпили по одной кружке, потом по другой. И тут нашелся еще один дружок, он уже в госпитале отлежался, так что теперь ходил и гулял по городу, ожидая назначения – и в результате он уговорил нас пойти и посмотреть на Сталинскую дачу.

Пошли мы, подходим, а заборчик вокруг дачи очень красивый, огорожено все. Смотрим, стоит КПП, несколько зданий и собачки внутри бегают. Поскольку там редко кто бывал, то и охрана, как мы думали, ведется спустя рукава. Короче говоря, мы перелезли через забор, стоя на плечах друг у дружки. Как раз все вышло нормально, немного огляделись, все-таки боязновато было, надо назад выходить, вернулись к забору, а нас уже тут и поджидают.

Так что задержали нас, привели на КПП. Начали справки наводить, кто такие и откуда взялись, позвонили в госпиталь, там подтвердили, что мы были ранены на фронте и находимся на излечении. В общем, нас там немного подержали, при этом напугали хорошо и привели под конвоем в госпиталь. После выздоровления я снова попал на фронт, но уже не в качестве пехотинца, а в качестве разведчика.

- С замполитами сталкивались?

- А как же, у меня и в роте, и в батальоне были комиссары. Вели они себя по-разному. Тот, который был в роте, он, кстати, как и батальонный, тоже назывался комиссар, сразу сказал: «Товарищ командир, я в твои дела не вмешиваюсь». А вот в батальоне была попытка вмешательства, комиссар говорил мне, мол, не надо идти в атаку на рожон. А куда тогда идти?! Или в обороне спрятаться и в воздух стрелять, или переходить в контратаки и отбиваться по настоящему. Такой вот выбор был на передовой, другого не надо. Плохой был человек комиссар в батальоне. Вероятно, мы бы с ним столкнулись, но я недолго командовал батальоном. Комиссар остался в нем и после того, как я был ранен.

- Что из снаряжения с собой таскали, а что выбрасывали?

- Первоначально мы выбрасывали только противогазы. Но когда мы сели в оборону на реке Миус, то одну из частей 395-й стрелковой дивизии, которая располагалась по соседству с нами далее на юг по реке, немцы обстреляли химическими зарядами, начиненными ипритом. Кстати, у нас такие снаряды также имелись. И были поражены несколько солдат и офицер. Тут же мгновенно всем выдали новые противогазы вместо выброшенных, они имели индивидуальные пакеты защиты в сумке и баночку с чистым спиртом примерно в 100 грамм. Конечно, баночки долго не прожила – не успели противогазы солдатам раздать, как баночки стали пустыми. И тут же сразу по строгому приказу мы ходили только с приказом. А потом немцам по громкоговорителю объявили массовый ультиматум о том, что в случае повторения химических атак мы также станем применять газы. И больше таких случаев на войне лично у меня не было.

- Как вы держали связь с подразделениями в качестве командира роты и батальона?

- Когда я командовал ротой, то общался со взводными исключительно за счет вестовых, чтобы были телефоны или радиостанции – такого не было. А вот в батальоне связь с ротами держали с помощью телефонов и радиостанций. Конечно, телефоны использовались чаще всего, у нас свой коммутатор был на командном пункте.

- Где располагался командирский НП в батальоне?

- На расстоянии, самое большее, примерно третья траншея от передовой, чтобы иметь хороший обзор на позиции всех рот. Мог бы и дальше его отодвигать, но я не хотел – хороший командир должен всегда видеть своих подчиненных.

- Как передвигались на марше?

- Только пешком. Лошади были разве что у старшины в хозяйственном взводе. Правда, у меня как у командира батальона имелась лошадь. Но я ее практически не использовал. Передвигались на марше мы только походной колонной по четыре человека в ряд, цепью шли только тогда, когда преследовали врага или же опасались засад. Единственное, что ввели уже во время войны – это стали делать на марше разрыв между взводами, на тот случай, если налетит немецкая авиация, чтобы не всех с одного залета могло задеть, и было время укрыться. А так, где только можно использовали дороги. Почему? Потому что людей много, а дорог мало, особенно у нас на советской земле. Вот уже в Восточной Пруссии дорог было более чем достаточно.

После прохождения двухмесячного лечения я был выписан, и в конце 1942 года опять вернулся в свою дивизию. Тогда был приказ Сталина о том, чтобы всех гвардейцев, независимо ни от каких обстоятельств, возвращать в свои родные части. Уже в штабе дивизии, для того, чтобы определить, в какую часть попаду, я пришел к кадровикам, а начальник разведки дивизии подполковник Цибульский меня увидел и в свой блиндаж пригласил, мы были с ним знакомы, потому что он часто организовывал поиск через позиции нашего батальона, а мы ему всегда помогали. В итоге я каким-то образом ему понравился. И он мне сказал, что в 80-м гвардейском стрелковом полку есть должность помощника начальника штаба полка по разведке. Так что меня туда и спровоцировали. Особенность в чем заключалась? В стрелковом полку был в основном только взвод пешей разведки, до войны по штату еще и взвод конной разведки имелся, но его потом не формировали в полках во время войны. А здесь командир полка Шейнин был старым десантником и любителем лично ходить в разведку. Поэтому ему не только укомплектовали в соответствии со штатами – сделали взвод пешей разведки и взвод конной разведки, но и создали диверсионный отряд. Это была сила. Кстати, в конной разведке, ее в нашем полку сократили только в конце 1943 года, большой необходимости не было – по горам на лошадях сильно не поездишь, в обороне она в принципе не нужна, только в наступлении. После реорганизации конные разведчики пошли в дивизионную разведывательную роту.

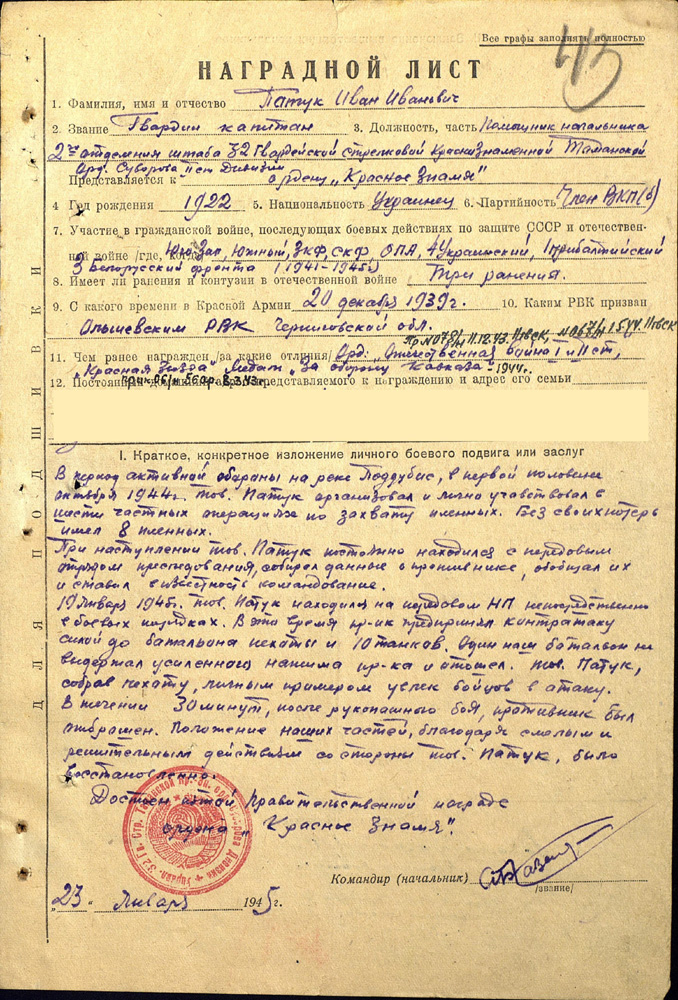

Новый 1943-й год я встретил в блиндаже начальника разведки дивизии. И уже в январе 1943 года вышел на первые поиски «языка». И тут мне очень помогло одно жизненное совпадение. Начальную военную подготовку в 8-10-х классах у нас преподавал вышедший на гражданку старший лейтенант, бывший разведчик, принимавший участие в боях под Халхин-Голом в качестве командира взвода разведки. И вот он вместо того, чтобы заниматься с нами строевой, использовал эти часы для натаскивания нас как разведчиков – разбивал на группы ребят, и показывал, что такое засада, что такое преследование, учил правильно забираться в пожарные окна. И он мне привил чутье разведчика. Так что я быстро врос в эту работу.

В первое время начальник разведки дивизии помог мне сходить в поиск. Он сам никогда не отсиживался в штабах, и лично ходил задания. И мы сделали с ним три вылазки, причем одна была результативная. Захватили в плен «языка». Но только здесь я узнал, что разведка – это не только исключительно взятие «языков». Во-первых, мы изучали систему немецкой обороны, Цибульский в первое время мне все рассказывал и показывал. Объяснял, где можно, а где нельзя пролезать к позициям противника, где немцы обычно ставят свое прикрытие и размещают передовые дозоры. К примеру, как рассказывал мне начальник разведки дивизии, вон там стоит минометная батарея, и если нашу разведку обнаружат, то они сразу же откроют огонь по пристрелянным ориентирам, и наша операция будет сорвана, а мы понесем напрасные потери. Причем Цибульский говорил: «Как только ты обнаружен противником – немедленно прекращай разведку». Прекращать надо из-за того, что в итоге ты ничего не добудешь, а напрасные потери понесешь. Вообще же в дивизии действительно велась борьба за сохранение жизни такого ценного солдата, как обученный разведчик.

После проведения предварительной разведки мы выходили за «языком» примерно в три часа ночи. Каждый выход с нами шла определенная группа сапер, которые перерезали проволочные заграждения и снимали мины. К счастью, я ни разу не столкнулся с теми проволочными заграждениями, через которые проводили ток, но немцы часто колючую проволоку ставили в четыре ряда, и в каждом из них необходимо сделать проходы, да еще и в другом месте заранее подготовить безопасный выход. Это тоже работа сапер. Причем в горах противотанковые мины особенно не использовались, только вдоль дорог, зато ставилось очень много противопехотных мин. Поэтому при каждом выходе мы в обязательном порядке проверяли на своем пути наличие мин.

Помню ли я своего первого «языка»? А как же. Под рассвет всегда на постах и наши спали, и немцы. Так что мы аккуратненько подлезли, и взяли пулеметчика, который сидел за пулеметом и спал прямо на нем. мне кажется, что он даже сразу не понял, что его в плен взяли. Настолько сладко спал.

Вообще же разведка на передовой – это целая наука, в которой основную роль играет правильная тактическая расстановка сил и верный подбор солдат в группу захвата и в группу прикрытия. Ты идешь в группе захвата, потому что очень важен подбор на месте потенциальных «языков», но при этом я лично практически никогда никого не цеплял и не хватал. Но у меня было два разведчика из Новороссийска – Клиров и Сараев, они до войны работали по профессии кузнеца, были молотобойцами. Сильные как быки. И в первый раз мы удачно сходили, я стал на них во всем полагаться, и вскоре поплатился за проявленную самонадеянность. Когда пошел самостоятельно, уже как опытный разведчик, то считал, что четко понимаю одно, как важна для разведчика в группе захвата физическая сила. И чувствовал себя полностью прикрытым. И вот, мы решили взять в плен одного немца, незаметно подобрались к нему, и по-пластунски, и перебежками, и как угодно. Только ребята на него набросились, а немец тоже оказался здоровым, начал оказывать сильное сопротивление, Клиров возьми, и попытайся его успокоить, по голове ударил, вроде бы и несильно – а все, был человек, и нет человека. Насмерть зашиб. Клиров даже сам от обиды заплакал – мы ведь только забрали у убитого документы и ушли. Столько стараний, и никакого результата. Так что я в полной мере осознал, что таких силачей довольно опасно допускать в группу захвата – мы рисковали жизнью, а оставили немца там, чтобы враги своего похоронили.

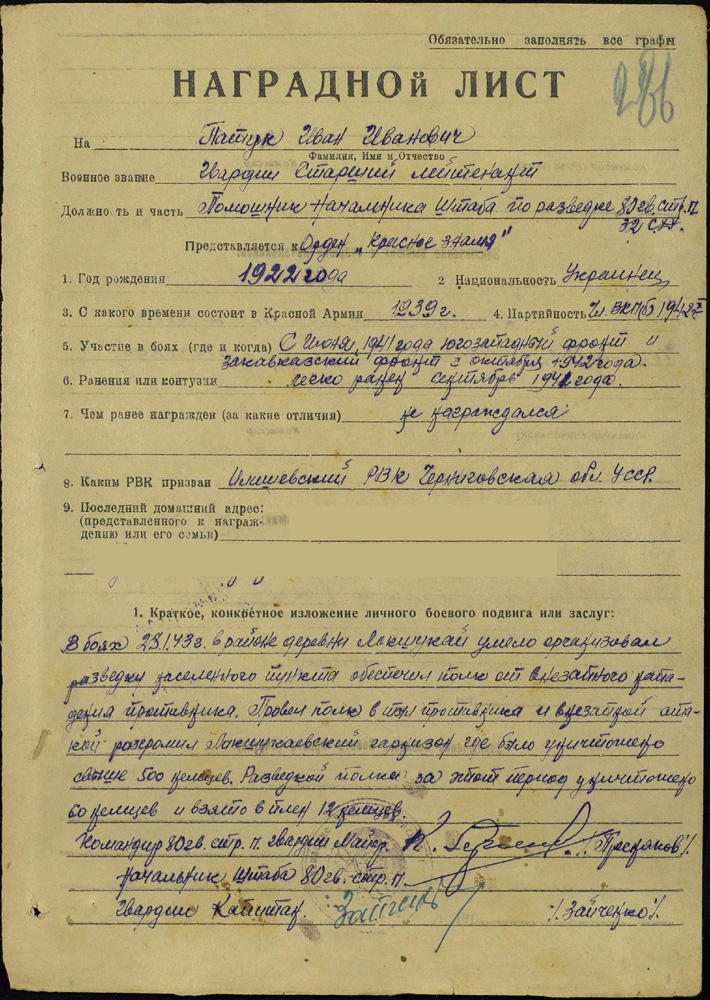

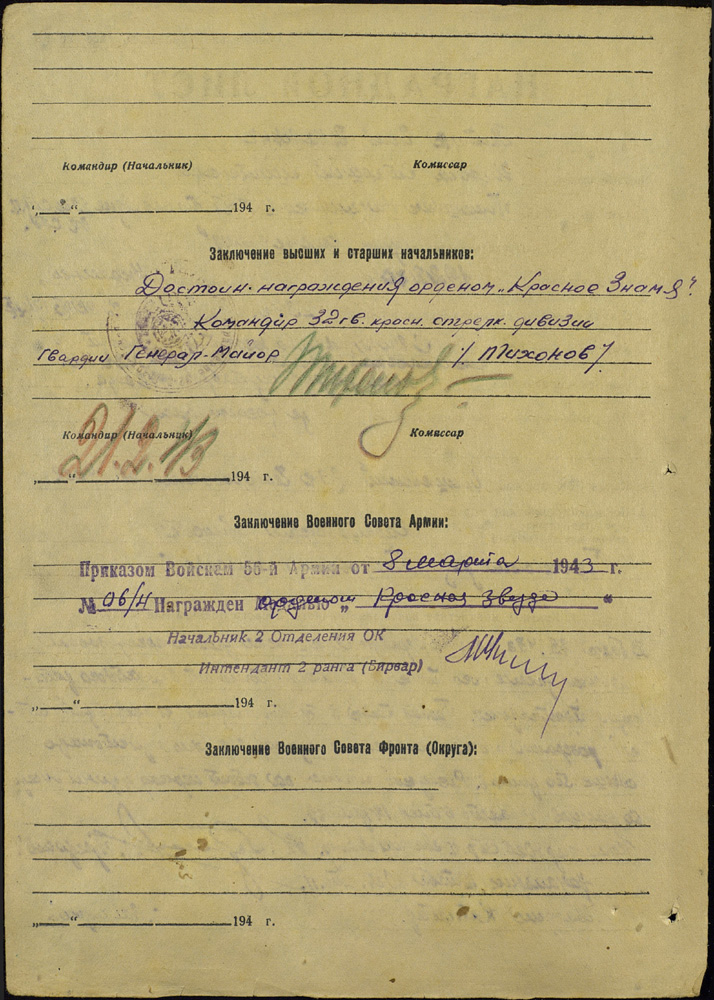

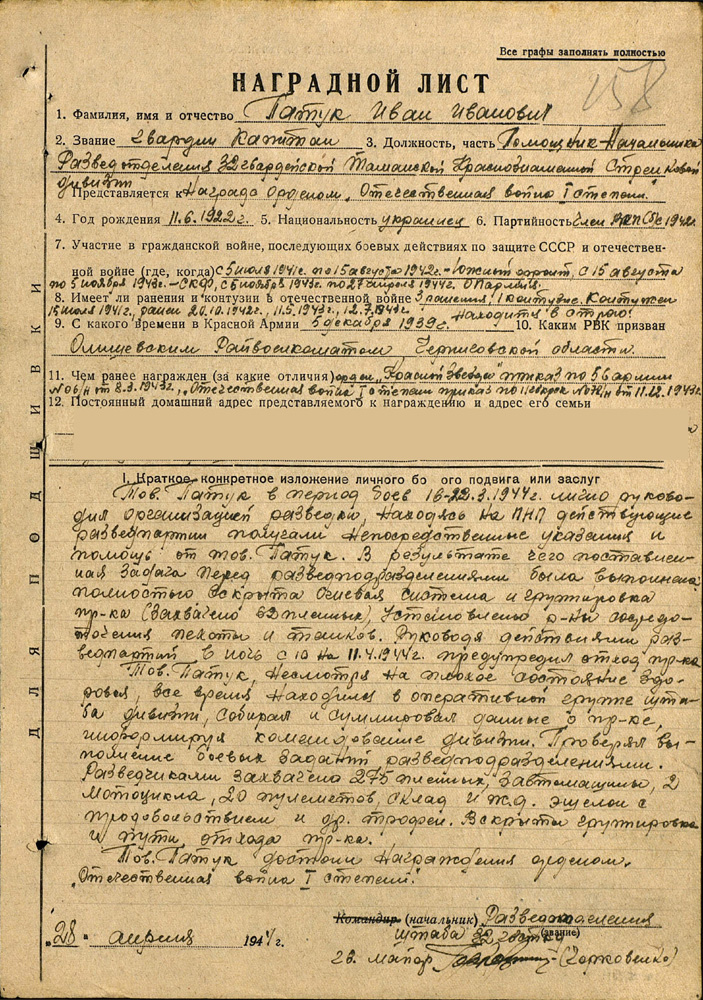

Уже в январе 1943 года я был замечен в своей разведывательной деятельности. Проводил разведывательные выходы, в ходе которых разведкой полка было взято в плен 12 немцев, кроме того, используя все свои разведвзводы, в конце января 1943 года провел по выявленному маршруту в тыл противника весь полк и мы с фланга атаковали лакшукайский гарнизон противника, в котором уничтожили несколько сот немцев. Лакшукай – это аул в Теучежском районе Адыгейской автономной области. По результатам боя меня представили к Ордену Красного Знамени, а получил я Орден Красной Звезды.

Понравилось мне в разведке, я уже превратился не в разведчика, а в охотника. Довольно успешно вел разведку. А затем произошло последнее в моей жизни и довольно опасное окружение противником. Мы готовились наступать на Кубань, удачно прорвали оборону противника на участке фронта шириной 6-7 километров, и всей дивизией двинулись вперед, пока соседи рядом топтались на месте, а немцы подвели резервы, и в результате в жопу нас сунули. Закрыли все выходы. И тогда было принято решение пробиваться в направлении Краснодара, мы уже знали, что туда наступают другие советские войска. При этом почему-то решили, что необходимо форсировать реку Кубань. По карте выяснили, что есть поблизости от нашего расположения два моста, но немцы, естественно, дудки нам дали перебраться через реку и очень плотно закрыли оба моста. Пришлось развернуться вдоль реки Кубань, по тылам опять шуранули и вышли назад на свои же позиции. Во время прорыва командир полка майор Шейнин погиб, это было в марте 1943 года, причем мы его тело даже не вынесли. Когда мы пошли в прорыв, он поднялся во весь рост и пошел вперед полка, при этом начал размахивать автоматом и кричать: «За мной! Вперед! За мной! Вперед!» И сам за собой повел людей, а ведь издали видно, что кто-то кричит, и немцы его пулеметной очередью срезали. Обычно в кино показывают, что командиры размахивали пистолетом, но это не так - я на фронте за все время ни разу не видел пистолета в руке у тех командиров, кто шел в атаку, и тем более поднимал при этом руку. А вот размахивать автоматом – такое действительно было.

Последнее окружение стало для меня особенно трудным и тяжелым как в моральном плане – ведь мы уже наступали, а тут опять в кольце сидим, так и в военном – немцы били по нам со всех сторон. Кроме того, серьезные трудности были и с питанием – мы ели мерзлую конину, которую где-то откопали солдаты. И представляете, после нескольких дней голода она была такая вкусная, что не было ни соли, ни каких-либо других приправ, только куски убитой конины, а ели так, что за ушами, что называется, трещало. Когда я поступил в Военную академию имени М.В. Фрунзе, мою фамилию в списках курсантов увидел бывший командир нашей дивизии, к тому времени Герой Советского Союза генерал-лейтенант Михаил Федорович Тихонов. Он пригласил меня в свой кабинет, и мы с ним часа три разговаривали о фронтовых днях, особенно вспоминая бои на Кавказе. Больше всего о периоде окружения запомнилась нам именно эта конина и ее вкус после голодовки. Два часа про одну конину говорили.

В итоге освободили мы Краснодарский край, и дошли до Таманского полуострова. Вышли уже на берег Керченского пролива, и тут стали активно готовиться к его форсированию. Мы к тому времени стали называться так – 32-я гвардейская Краснознаменная Таманская стрелковая дивизия. Я очень много времени уделял изучению противоположного берега и с помощью данных авиаразведки и моряков составил подробную карту расположения немецких укреплений. Здесь я четко знал, что мне как разведчику придется идти одним из первых в составе передовых подразделений 11-го гвардейского стрелкового корпуса. Так положено.

Наконец все подготовительные мероприятия были проведены, и мы весьма удачно высадились в районе поселка Осовины на Керченском полуострове в ночь на 3 ноября 1943 года. Этот поселок стоит на выходе в пролив из Азовского моря.

Что нам помогло столь удачно высадиться? Во-первых, была проведена мощная артиллерийская подготовка. Во-вторых, было очень мало плавучих мин в воде и противопехотных мин на берегу, они для десантников чрезмерно опасны. Но главное заключалось в том, что на наше счастье немцы не ожидали на этом участке серьезного нападения. В принципе, с военной точки зрения немецкие офицеры были абсолютно правы, потому что каждый разумный командир при выборе направления удара должен учитывать, куда можно потом расширить захваченный плацдарм и где в целом позволяет организовать высадку местность. А у поселка Осовины была пусть и небольшая крутизна, но дальше было абсолютно голая, лишенная серьезной растительности местность, и не было практически никаких населенных пунктов. Так что немцы рассчитывали, что здесь не может быть главного удара, из-за указанных мною трудностей никто сюда всерьез не полезет. А мы же высадились как раз напротив Осовин. И удачно, к концу дня продвинулись вперед на полтора километра. Я командовал передовым отрядом десанта. У меня была полковая рота автоматчиков, рота сапер, взвод 50-мм минометов и взвод огнеметчиков, который и сыграл главную роль в захвате плацдарма. Немцы оборудовали на участке высадки ряд блиндажей, подобраться к которым на открытой местности было очень трудно, так что саперы, автоматчики и огнеметчики в составе сводных штурмовых групп под прикрытием интенсивного огня 50-мм ротных минометов подбирались со фланга к блиндажам, и в амбразуру направляли струю пламени. В итоге немцы выбегали из своих укреплений в горящей одежде. Жуткая картина. Таким вот образом мы двигались дальше и дальше, и в итоге освободили плацдарм, как я уже говорил, полтора километра в глубину и примерно с километр по ширине. Здесь мы остановились и начали окапываться, потому что опасно было растягивать захваченный кусочек земли, могли его и не удержать. А за нами уже высаживались войска второго эшелона, кто на чем, использовали в качестве десантных судов и катера, и военные суда, и рыбацкие сейнеры.

Мы закрепились, и к 12 ноября 1943 года захватили и удержали плацдарм на участке от Азовского моря до предместья Керчи. И тут уже начинала высаживаться основные силы Приморской армии. Вскоре нас на плацдарме начали хорошо бомбить. Особенно в первые дни немецкие штурмовики проводили частые налеты группами по 10-15 самолетов, причем они не столько за нами охотились, а предпочитали бить по судам и катерам. Только в море появлялся какой-либо корабль, как немецкие самолеты сразу от наших позиций туда перестраивались и били по судам на уничтожение. На земле противник часто переходил в контратаки, и тут помогло только то, что очень быстро на плацдарм перебросили артиллерию. Кстати, при налетам немцы постоянно теряли свои самолеты, потому что и во время форсирования Керченского пролива, и при удержании плацдарма нас хорошо и грамотно поддерживала советская авиация. Мы знали, что нас прикрывают самолеты прославленной в боях в небе Кавказа и Кубани 4-й воздушной армии. И нам в отражении контратак очень помогали штурмовики. Кстати, уже буквально через несколько дней после высадки мы в штабе полка уже знали, что наша Приморская армия при освобождении Крыма двинется по направлению на Севастополь.

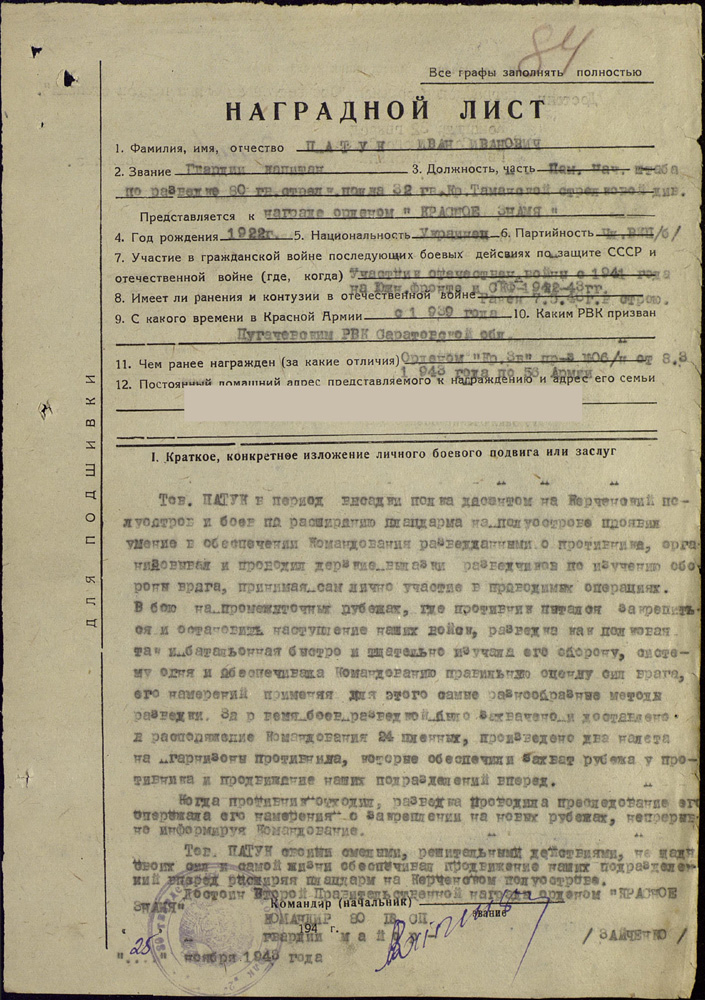

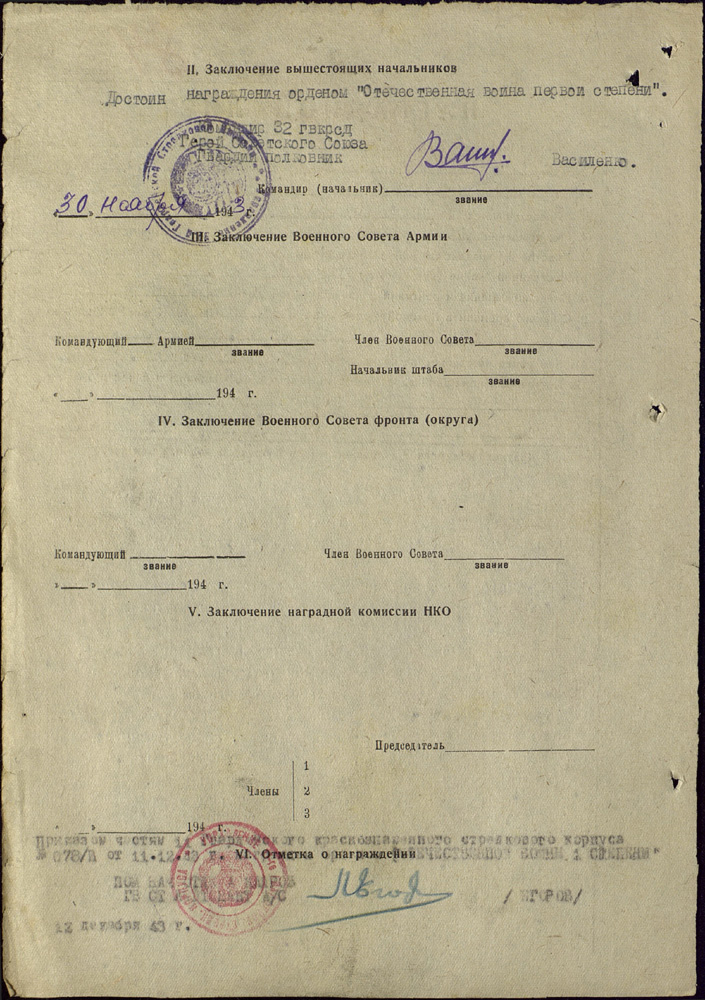

Что особенно помогло удержаться на плацдарме? Когда высадилась лавина передовых частей первого эшелона, а наша дивизия сразу же пошла в наступление, немцы побросали свои участки обороны и начали поспешно отступать, это нам сильно помогло, мы их добивали практически вдогонку, здесь хорошо подключилась наша авиация и артиллерия. Вообще же, я должен отметить работу корректировщиков-наблюдателей, они очень хорошо ориентировали самолеты и артиллерию. Я же на плацдарме в качестве помощника начальника штаба полка по разведке организовывал постоянное наблюдение за противником, и только в ноябре мы захватили 24 пленных, а также произвели два налета с использованием диверсионной группы на небольшие гарнизоны противника. Здесь я уже лично в налетах не участвовал, а только руководил группой по рации. За эти бои меня наградили Орденом Отечественной войны I степени.

Кормили на плацдарме по-разному, первоначально всех выручил тот запас продовольствия, что мы захватили с собой. Но сами понимаете, мы же с собой практически ничего из продуктов не брали, а набивали вещмешки патронами и гранатами. И сразу же после высадки на наше несчастье испортилась погода, пошли сильные дожди, море волновалось, так что следующие эшелоны не смогли форсировать пролив, и если бы мы взяли с собой продукты, а не боеприпасы, то уже на вторые сутки купались бы со своими сухарями и консервами в проливе. Тем более силы первоначально были небольшие. Но все равно мы удержали плацдарм! А затем кормежка потихоньку наладилась.

В марте 1944 года в ходе боев местного значения мне поручили полностью разведать линию обороны противника на участке нашего полка. И с 16 по 22 марта я круглые сутки находился на передвижном наблюдательном пункте, где передавал приказы разведгруппам, так что в результате нами была полностью вскрыта вся огневая система немецкой обороны. Всего же полковая разведка 82-го гвардейского стрелкового полка с 3 ноября 1943 года по 10 апреля 1944 года захватила 62 пленных. К исходу марта мое здоровье было не очень хорошим, я сильно простыл, но оставался в штабе, тем более что меня вызвал к себе командир дивизии полковник Николай Кузьмич Закуренков и начальник разведки дивизии подполковник Цибульский, и они сказали мне, что я буду помощником начальника разведки дивизии. Всего в дивизионном отделе разведки было три человека – подполковник Цибульский, я и переводчица. Начальник разведотдела, который к тому времени хорошо наладил работу в полках, так что на поиск ему выходить уже не надо было, так что он всегда находился при штабе дивизии, а мое дело заключалось в том, чтобы организовывать разведку на передовой. К тому времени в штабе уже были четко определены участки наступления дивизии, наш 11-й гвардейский стрелковый корпус наступал с правого фланга армии вдоль Азовского моря.

В ночь на 11 апреля 1944 года началось общее наступление. Артиллерийская подготовка была проведена сильная. Перед началом наступления командир нашей дивизии принял решение о создании передового разведывательного отряда, который должен был двигаться перед боевыми порядками дивизии. Еще за полмесяца до наступления отряд был выделен в отдельную структуру и находился в нескольких немецких блиндажах, которые располагались на плацдарме, там их, к счастью, хватало. Я стал отвечать за разведку в этом отряде и активно участвовал в его тренировках. Кто входил в отряд? Дивизионная 29-я гвардейская рота разведки численностью около 130 человек, рота автоматчиков второго эшелона нашего 82-го гвардейского стрелкового полка. Ее обычный штат составлял 100 человек, но у нас было также около 120 человек, потому что в каждое отделение ввели по одному расчету ручного пулемета Дегтярева в составе двух человек, и еще один расчет был при штабе. Кроме того в отряд, ввели 30-й гвардейский отдельный истребительно противотанковый дивизион в составе 16 76-мм противотанковых орудий, и гаубичный дивизион из штата 59-го гвардейского артиллерийского полка, который имел на вооружении 12 122-мм орудий. Также нам придали батарею самоходок, в которую входило 4 СУ-76. Передвигались мы исключительно на автомобилях, при этом основным преимуществом группы было наличие радиосвязи в каждом автомобиле. Кроме перечисленных подразделений, нам были приданы две саперные роты, чтобы можно было сразу преодолевать все проволочные и инженерные заграждения, а также разминировать дороги. Также нам придали еще несколько открытых грузовиков с установленными в кузове счетверенными зенитными пулеметами «Максим». На каких машинах мы передвигались? Очень интересный вопрос, это не были советские ЗИСы или ленд-лизовские «Студебеккеры». Мы двигались на трофейных грузовиках «Опель», которые мы захватили в Краснодаре. Одна из машин была легковой, мы это в секрете держали, так как на ней передвигались разведчики, переодетые в форму немецких офицеров. Связь была сосредоточена на одном грузовике, в кузове которого сидело восемь радистов, работавших по всем направлениям.

Как только наши войска прорвали немецкую оборону, командир дивизии запустил наш отряд в прорыв и мы погнали вперед. Должен сказать, что счетверенные установки «Максимов» мы не использовали по воздушным целям, а обстреливали из них отступающих немцев. Так что в 1944 году мы использовали против немцев их же прием образца 1941 года – массированный пулеметный огонь. Рядом с нами действовал передовой отряд 16-го стрелкового корпуса, а прямо за нами шла моя родная 383-я Сталинская шахтерская стрелковая дивизия. Должен признаться, что пленных мы не брали. Кстати, немцы вовсе не отступали беспорядочным образом, как сейчас часто пишут в книгах, они цеплялись за все участки, где только можно, создавали отряды прикрытия. 12 апреля мы заняли Ак-Монайские высоты, выбив оттуда сборные силы немцев, численность которых составляла примерно до пехотного полка. Эти части были оставлены в качестве заслона, и они в основном оседлали дороги. Здесь нам пришлось, как говориться, «спешиться», и мы атаковали их при поддержке артиллерии и минометов, которыми был вооружен соседний подвижный отряд. И мы их быстро разбили, причем крепко разбили.

Что еще было весьма хорошо, благодаря наличию машины радиосвязи с нами поддерживала постоянный контакт авиация. Самолеты следили за нами, где мы находимся, и как только немцы где-то начинали сильно сопротивляться, сразу же налетали штурмовики и косили противника из своих пушек и пулеметов. Как затишье, и немцев нет, мы быстро двигаемся вперед, добивая отставших от своих отступающих колонн немцев. Мало кто уходил от нас.

Со следующим сильным сопротивлением противника мы столкнулись под Феодосией. В ночь на 13 апреля первыми к селу Дальние Камыши, на подступах к городу, вышли наша подвижная группа, а также подвижные отряды 16-го корпуса и 383-й стрелковой дивизии. Мы попробовали с ходу взять город, но нам это не удалось, пришлось ждать подхода основных сил 383-й стрелковой дивизии. Здесь нам сильно помогли партизаны из 3-й бригады Восточного Соединения крымских партизан под командованием Александра Александровича Куликовского, я лично держал с ним связь по радио, у нас была переговорная таблица, и он очень хорошо ориентировал наши войска, подробно сообщал, где и какие немецкие силы сосредоточены. Куликовский хорошо вел наблюдение, а потом, когда на исходе ночи мы вступили в бой, он нам пришел на помощь. Так что к рассвету 13 апреля 1944 года после короткого боя наши подвижные подразделения и основные части 383-й стрелковой дивизии полностью овладели городом и портом. Не знаю, какие конкретно потери понесли под Феодосией немцы, но окрестности города были усеяны вражескими трупами. Потом оставшимся врагам было некуда деваться, потому что наши автоматчики на автомобилях перекрыли отходы из города на Судак и Симферополь, тут еще и партизаны подоспели. Противнику бежать некуда, и после боя множество немецких солдат сдалось в плен. Когда мы повстречались с Александром Александровичем Куликовским после войны, он рассказывал, что, так как мы торопились дальше и оставили пленных в ведении партизан, те часть из них, карателей и факельщиков, взяли и расстреляли. Охранять таких сволочей и считать их военнопленными Куликовский не хотел. Дальше вплоть до Севастополя сильных боев не было, мы освободили Судак, Алушту, Ялту и уже 15 апреля вышли на подступы к Сапун-горе. Это, конечно, было хорошо, другое дело, что немецкие войска безостановочно отступали, и мы не успевали их перехватывать. Но дороги были не очень хорошие, быстро двигаться по ним было трудновато.

При подходе к Сапун-горе перед нами была поставлена задача взять эту позицию с ходу. Но дудки – тут была такая сильная оборона, сплошные проволочные заграждения, окопы, траншеи и бетонные укрепления, что мы сразу же обломались. Мы встали напротив двух безымянных высот на подступах к Сапун-горе. Расстояние между ними и собственно самой Сапун-горой составляло примерно 500-600 метров. Тяжесть первых боев за Сапун-гору заключалась еще и в том, что мы совершенно не знали, что ждет впереди, где расположены немецкие огневые и артиллерийские точки. Аэроснимки нам к тому времени передали, но они не давали полную картину, мы, конечно же, видели, где проходят траншеи и укрепления, но четко определить и выявить огневые точки не могли. Так что отогнали нас, но все равно, мы первые траншеи на высотках сразу же заняли, взяв при этом восемь пленных. После наступило затишье, мы подождали, пока подойдут основные силы нашей дивизии.

Здесь от захваченных пленных удалось получить некоторые сведения о системе обороны противника. К счастью, в нашем передвижном отряде было четыре разведчика, которые неплохо знали немецкий язык. А я, к примеру, с пятого класса в школе начал учить немецкий, а с восьмого класса должен был углубленно изучать немецкий язык, тем более, что у нас учителем был молодой педагог, недавно окончивший институт иностранных языков, так что он знал язык в совершенстве. Но мы каждый урок иностранного языка уходили на футбол. В итоге мы прогоняли мяч три года, и только я на фронте понял, что язык врага надо знать, но что тут поделаешь, все мы крепки задним умом. Так что я хорошо играл в футбол, но плохо говорил по-немецки.