Н.Л. — Я родился в Чернигове 19 декабря 1927 года. Мой отец в это время был студентом в Киевском сельскохозяйственном институте, а мама училась на рабфаке. Жили они в Киеве, возле Евбаза, а рожать меня мама поехала в Чернигов, к бабушке. До войны мы жили возле театра имени Ивана Франко, в самом центре Киева. Улица тогда называлась Новая — это как раз напротив театра. Наши родственники, их фамилия была Котик, приняли нас к себе в квартиру, потому что их должны были «уплотнить». У них была большая квартира — три комнаты и огромная кухня. Этой квартиры уже нет — во время войны в угол дома попала бомба, и между этажами все было разрушено.

Отец работал инженером-торфяником, организовывал торфяную промышленность УССР. В то время это была важная отрасль хозяйства — например, в Киеве местные коммунальные организации топили в основном торфом. Каждое лето отец выезжал на торфоразработки, и мы с мамой по несколько месяцев были с ним в селах Киевской и Черниговской областей. На торфоразработках были специальные машины, мастерские, отец работал то директором, то главным инженером. В первый класс я пошел в селе Кодра под Киевом, в украинскую школу-четырехлетку, там же родился мой брат. Осенью приехали в Киев, и отец сразу послал меня в первый класс в очень продвинутую школу № 79, в которой учились дети всего руководства УССР. Меня как посадили туда в первый класс — я сначала ничего не соображал. Во-первых, я учился на украинском, а эта школа была русская, а во-вторых, я по школьной программе был ужасно отсталый. У этой семьи Котиков, у которой мы жили, был сын, Миша, на два класса старше меня. Меня к нему посадили, и он стал помогать мне в учебе, давать щелбаны и в результате хорошо меня подготовил. К концу учебного года я вошел в колею и стал хорошо учиться. Хотя школа и была русская, но украинский язык преподавали очень хорошо, поэтому я стихи Шевченко помню до сих пор, и очень много могу его цитировать. В этой школе я закончил до войны шесть классов.

А.И. — Что можете рассказать о довоенной жизни? Что было хорошего, что плохого?

Н.Л. — Я не думаю, что было много хорошего. Мы были октябрятами, пионерами, ходили строем — хорошо это или плохо, трудно сказать. Жили очень скромно. Отец занимал достаточно высокий пост, но оклад у него, видимо, был небольшой. Когда мы жили на торфоразработках, все время держали уточек, курочек, выкармливали поросенка, потом из Чернигова приезжала бабушка, кололи этого поросенка, и на зиму делали запасы в глечиках. Мы хоть и евреи, но свинину ели за милую душу. Тогда не очень-то разбирались в традициях. Да, очень скромно мы жили, очень. Вообще, в то время ощущался недостаток товаров. Я помню, когда в продаже появлялись босоножки (их продавали на Крещатике), то туда сразу же бежали женщины, чтобы их купить. И когда открыли Центральный универмаг, мама со своими подругами побежала туда. Приходит оттуда с пустыми руками — там ничего нет.

По ночам в наш двор часто приезжали машины, и то одного выхватывали, то другого, потому что в нашем доме жили инженерно-технические специалисты — грамотные, продвинутые люди. Утром спрашиваешь — того нет, того нет. Многих арестовали. Кто-то из них, может, и вернулся, но большинство исчезло навсегда. К большому счастью, мой отец не попал под репрессии — он трудился, был востребован. В 30-е годы в Ирпене организовали завод по ремонту торфоуборочных машин и другой сложной техники, и отец там был одним из самых прогрессивных специалистов.

А.И. — Как Ваши родители относились к советской власти, к Сталину?

Н.Л. — Мама была очень осторожной: «Не болтай! Не говори лишнего! Не надо выступать!» Времена были тяжелые, наши родители говорили: «Стены подслушивают!» Ну, мы были детьми, над этим всем не задумывались, но в шестом классе я уже стал что-то соображать. А отца мы мало видели — он рано утром уходил, приходил поздно, сильно уставал. Я хорошо помню, что если я получал двойку, то мама прятала мой дневник, потому что я мог такую оплеуху получить от отца! Еще у отца была веревка, он меня ею лупил. А если я получал тройку, то он со мной в тот день не разговаривал! Он был строгий, но очень справедливый, замечательный человек, царство ему небесное. Отца звали Марк Львович, он был 1903 года рождения, умер в 1970 году. Вот смотрите — это он до войны, а это после войны. Видите разницу? Во время войны папа воевал командиром стрелкового батальона, имел ранения, контузии. После войны тоже работал в Укрторфотресте, главным инженером, а когда начались гонения на евреев, его перевели в организацию, которая строила Южно-Украинский и Северо-Крымский каналы.

А.И. — Было ли в предвоенное время ощущение надвигающейся войны?

Н.Л. — Было. Нас, пацанов, собирали в ЖЭКе, в подвальном помещении. Там были противогазы, винтовки с просверленными поперек стволами, и нас обучали военному делу. Была напряженность, была — это чувствовали даже пацаны. Ну, и шестиклассники — это уже такие парни, которые что-то понимают.

А.И. — Помните день начала войны?

Н.Л. — Хорошо помню. В тот день должен был состояться какой-то футбольный матч — я уже не помню какой именно, но все стремились попасть на Центральный стадион. Отец был в командировке, а мама не хотела пускать меня на футбол, поэтому я сидел дома. Рядом с нашим домом, на улице Заньковецкой, находился военкомат, там висел репродуктор, по нему кто-то выступал, и вокруг собралось много людей. Мы, пацаны, туда побежали и тоже слушали.

В первые дни войны Киев уже бомбили, но мы этого совершенно не чувствовали. Единственное, что я видел — это как выдавали продукты людям, которые шли копать окопы на подступах к городу. Напротив театра Франко есть фонтан, возле этого фонтана лежала колбаса, булки и другие продукты, и там эти продукты выдавали. Я вместе с другими пацанами там постоянно крутился, потому что колбаса была тогда не очень-то доступна. И иногда нам что-то перепадало.

Еще раньше моя мама работала на Днепре, на судостроительном заводе имени Сталина — до тех пор, пока в 1935 году не родился мой младший брат Изяслав. В 1935 году мама бросила работу, но поддерживала связь с заводом, и, как только началась война, она туда побежала просить, чтобы нас эвакуировали. У нас в семье хорошо знали, что творилось в Германии с евреями — мы слушали радио. Кстати, как только началась война, всем, у кого были радиоприемники, сказали их сдать.

Мама пришла с завода и сказала: «Не знаю, приедут за нами или нет, но из дома никуда не уходите!» И где-то в начале июля к нам вдруг подскочила машина с завода, мы почти ничего не успели взять — только документы и самое необходимое. Нас привезли на вокзал, посадили в поезд, причем комфортабельный (вагоны были пассажирские), и нас эвакуировали в Марийскую АССР, поселок Звенигово. А отец был в командировке, вернулся через какое-то время домой, а мама даже записку не успела оставить, с кем мы поехали, куда и что — так быстро все произошло. Он потом рассказывал, что долго нас искал, не мог понять, куда мы уехали. И отец написал в квартире на стене: «Я возвращусь», и пошел в военкомат. Он потом долго нас разыскивал и все-таки каким-то образом нашел в декабре 1941 года.

И вот мы эвакуировались. Зима была очень тяжелая, мы фактически голодали. Мама сразу пошла работать на завод, который выпускал авиабомбы. Потом отец нас разыскал и где-то после Нового года прислал аттестат — уже нам стало легче. Конечно, за деньги купить было почти нечего, но мама как-то крутилась. Рабочий день у нее был двенадцать часов, ни выходных, ни праздников не было. Жили мы на квартире у семьи Батуевых — это были русские люди, относились к нам очень хорошо, помогали во всем.

Я пошел в седьмой класс, но учеба была посредственная, рассказывать о ней особо нечего. Помню такое: как-то собирают всех на второй этаж школы, выходит директор и объявляет о разгроме немцев под Москвой. И такой крик поднялся, мы все орали, стучали от радости! До этого события наши все время отступали — до нас доходила информация о том, что творится на фронте. Поэтому люди, конечно, ходили хмурые, ну а пацаны были, как пацаны. Потом, перед окончанием седьмого класса, нам скомкали всю учебную программу, экзамены на неполное среднее образование мы сдали намного раньше положенного, и оба седьмых класса нашей школы направили в колхоз. Пошли туда пешком — километров пятнадцать или больше, шли полдня по торцовке. Знаете, что такое торцовка? Там такой песок, что ходить по нему тяжело, а ехать вообще невозможно. Так вот бревна забивали в песок торцами вверх, и получалась дорога — торцовка. Пришли в колхоз, и сразу всех распределили по сельхозработам. Там мы работали до поздней осени — начиная с посадки картошки, сенокоса и так далее.

А.И. — Как Вам жилось в колхозе?

Н.Л. — Вы знаете, это был богатый колхоз, но когда всех мужчин забрали на фронт, то остались женщины и старики, и дела там пошли хуже. Но кормили нас по тем временам более-менее неплохо. Жили мы в сельском клубе, а наши девчата в школе. Нам даже пару раз кино привозили. Помню американский фильм про советский колхоз, мы сидели смеялись — в фильме совсем другая сбруя и такие кони, которых у нас и в помине не было. Осенью, где-то в конце сентября, мы закончили работу в колхозе (последнее, что мы там делали — это теребили хмель) и прибыли назад в Звенигово.

И вот приходим осенью в школу. На стене висит большой красный плакат, написано: «Молодежь — к станку! Заменим отцов и старших братьев, ушедших на фронт!» Тут же стоял стол, и всех записывали в ФЗО, хочешь не хочешь — записывали. И вот мы прибыли в ФЗО № 2 учиться токарному делу. Мастером производственного обучения у нас был Иван Иванович Померанцев, мы называли его так: «Иван Иваныч Померанцев — любитель музыки и танцев». Это был молодой человек, и я даже не знаю, почему его не отправили на фронт. Он нас практически ничему не учил, но был нормальный мужик.

Те наши ребята, которые приехали из сел, жили в общежитии. Общежитие было такое — двухэтажный русский сруб, на втором этаже койки, на первом этаже столовка, а между ними лестница с двух сторон, а посредине лестницы бюст Ленина. И получилось так, что мы погрызли этот бюст! Нас там кормили очень плохо — какими-то жирами, и от этих жиров у всех была изжога. А бюст был сделан из алебастра, и каждый что-то от него откусывал, один идет — ухо откусит, другой еще что-то. Пообгрызали этого Ленина, и завхозу надо было вовремя его убрать, а он не обратил внимания. Завхоза арестовали, и больше мы его не видели.

В этом ФЗО были допотопные токарные станки, сначала на них учили пацанов-фэзэошников, а потом забрали и отправили на завод. Там их быстро установили, и нас, всех пацанов из ФЗО, тоже кинули на завод. В ФЗО мы проучились от силы месяц. На заводе меня курировал токарь Женя Скворцов, он работал на хорошем станке, а я на старом. Меня поставили на старинный американский станок, который назывался «Юнион», у него тумбы были инкрустированы, везде литье — я такого больше нигде не видел. Меня поставили точить втулки, Женя Скворцов все показал, дали мне инструмент — чугунный стул, резцы. Резцы нужно было точить в наждачном отделении — заточника у нас не было, каждый точил свои резцы сам.

И вот я начал точить втулки, они шли в другой цех, и там в них встраивали взрыватели для авиабомб. Я должен был дать сорок втулок за смену. График работы был такой: неделю работаешь на дневной смене, следующую неделю — на ночной, смены были по двенадцать часов. Бывало, хорошо идет работа, а бывало, попадется такой крепкий чугун, что его и победитовый резец не берет. Двадцать втулок дал — отнес мастеру в подсобку, мастер говорит: «Ну, сынок, иди отдохни! Я тебя разбужу, дашь вторую половину». Но он давал отдохнуть, только если я выкраивал какое-то время. Если прошло шесть часов, а я не выточил двадцать втулок, то он не даст отдохнуть. На втором этаже была столярка, там стружка лежала — упал на стружку и спи. Только курить нельзя — это же стружка, может загореться. Кстати, с куревом у нас проблем не было. Мы тогда курили табачок, да еще какой! Мне потом на фронте давали махорку — так ее с табаком не сравнить, она очень кислая, и курить ее паршиво.

|

Марк Львович Левин, 1941 год |

Возле меня на фрезерном станке работала Сонька Саслова. Девка была с характером. Она была немного старше меня, называла меня «Крокет» — такую кличку мне дала. У нее парень работал в кузнице, и она оттуда приносила печеную картошку, которую мы ели с огромным удовольствием, как пирожные!

У меня на токарном станке стояла накладка на один резец — зажимаешь резец в накладку и работаешь. Потом надо этот резец снять и поставить подрезной резец — это отнимало много времени. Но спустя несколько дней мне поставили резцедержатель на четыре резца, и дело пошло легче, я уже успевал за пять часов выдать двадцать втулок. Первое время очень тяжело было, а потом присобачился, привык, и нормально. Только если резец глубоко загонишь, стружку хорошую возьмешь, то ремень рвется, и тебя по голове — бах! Ремень был не кожаный, а брезентовый, и он уже был сшит из кусков, так что большую стружку не возьмешь. И кричишь по цеху: «Шорник!» Прибегал этот шорник, быстро сшивал ремень, ставил его на станок, и опять работаешь. Шорником у нас работал один татарин, крепкий мужик. Так что интересно — он вручную насекал напильники! Вы себе можете это представить? У него было такое большое зубило, он заготовку укладывал на пол, двумя ногами прижимал и делал насечку.

Поработал я какое-то время на старом станке, потом поставили меня на немецкий станок «Магдебург». Это был огромный станок, усовершенствованный, с коробкой передач. Я делал заготовки, а потом приходил квалифицированный мастер и делал окончательную работу. У этого мастера была открытая форма туберкулеза, он работал часа четыре-пять в день, не больше. Он постоянно харкал кровью — не знаю, как я от него не заразился. Вообще, я за все время эвакуации болел один-единственный раз — однажды заболел малярией. Был страшно желтый, принимал хинин. Неделю пролежал дома и опять вышел на работу.

Раз в две недели мы ходили в военкомат на допризывную подготовку, нас учили окапываться, учили рукопашному бою, проводили строевую подготовку. Я стал просить военкома, чтобы он меня призвал в армию добровольцем. Военком говорит: «Нет, сынок! Придет время — призовем!» Я Вам объясню, почему я хотел в армию. Когда освободили Киев, у нас пошел слух, что всех эвакуированных в Киев пускать не будут, и многие останутся там, куда их эвакуировали. Киев разбит, жить негде — поэтому оставайтесь на месте. А с военного завода уехать было вообще невозможно. Один мой знакомый киевлянин, года на два меня старше, просил военкома, чтобы его призвали, и тот сообщил в отдел кадров завода, что такого-то нужно отпустить для призыва. И как только он получил повестку, то поехал в Киев, чтобы призваться оттуда. А если ты призвался в Киеве, то потом в конце службы показываешь документ — ты киевлянин, едешь домой. И он поехал в Киев со своей мамой, а она была подругой моей мамы, и сказала ей: «Мы уезжаем в Киев». Я запомнил это, и тоже стал проситься армию. Долго просился, и в один прекрасный день военком говорит мне: «Ну, пиши рапорт!» Я написал такие патриотические слова, что прошу призвать меня добровольцем, хочу бить врагов и все такое. Это было уже летом 1944 года, мне еще не было семнадцати лет.

Написал рапорт, прошло еще месяца полтора, дело уже шло к осени, и тут я получаю повестку: «Прибыть в военкомат, при себе иметь кружку, ложку и смену белья». Мама — в обморок. Не получилось так, как у нашего знакомого — что меня рассчитают, и я поеду куда хочу. Кстати, военком записал меня 1926-м годом. Я думаю, что пошел на фронт «за того парня» — должны были призвать кого-то 1926 года рождения, а он или был нужен на заводе, или по каким-то другим причинам его сохранили. Может быть, решили оставить стоящего специалиста (а такие были — молодые парни), а может быть, по блату — мне это неизвестно. Тогда я об этом не подумал, а уже потом, когда поумнел, понял, что пошел на фронт вместо другого человека.

С нашего завода собралась целая команда, прибыли в военкомат, нас обмундировали — дали фуфайку, шапку-ушанку со звездочкой. Брюки давали огромного размера, никто их не брал, и обувь была такая, что ее никто не брал. Так мы в своей обуви и в своих брюках и призвались. Дали мне карабин — укороченную винтовку Мосина (с этим карабином я потом фронт прошел) и привели к присяге. Мне дали солдатскую книжку, и там было написано: «Левин Николай Маркович, 1926 года рождения». Я сказал, что меня зовут Николай, и меня записали Николаем.

Потом нас собрали двое старшин-фронтовиков с автоматами и пешком повели на железнодорожную станцию. Там нас накормили — и в вагоны. Вот сейчас показывают в кино — едут на фронт сибиряки, вагоны открыты. Ни хрена подобного — в вагонах двери были закрыты, станции проезжали без остановок. На станциях стояли только когда паровоз заправлялся водой и углем. И то, вагоны только чуть-чуть приоткрывали, подходят бабушки, продают нам молоко, что-нибудь еще. А так в поле остановят, дневальный по вагону выносит парашу, потом принесет нам бачок с кашей, и едем дальше по «зеленой улице».

Привезли нас на Сандомирский плацдарм, поместили в казармы. И там мы проходили курс молодого бойца, в течение месяца. Каждый день учения с боевой стрельбой, почти каждую ночь нас гоняли на марш-броски, поднимали по тревоге. Тяжелое было обучение, а кормили очень плохо. Каждый день приезжали с передовой «покупатели», брали солдат. Из нашей команды сначала никого не брали — мы еще не были обстреляны как положено. Потом в очередной раз приезжают «покупатели», нас построили, и ходит представитель части, спрашивает нас — одного, второго. Подходит ко мне: «Что ты делал до войны?» Я рассказал, что окончил семь классов, потом два года работал токарем на заводе. «О, выходи!» — взял меня к себе. Оказывается, это был старшина из саперного батальона, фамилия его была Носов. Он мне сказал: «Вы назначаетесь в 275-й отдельный саперный батальон 172-й стрелковой Павлоградской ордена Суворова дивизии». Дивизия входила в состав 13-й армии, 1-го Украинского фронта.

Отобрали несколько человек, и мы пешком пошли на передовую. Идем — грязь, дороги размыты. Вдруг обгоняет нас грузовая машина ЗИС-5. Останавливается, шофер говорит: «Братцы, садитесь, я вас подвезу!» Мы сели в кузов, старшина вместе с нами. Проехали недолго, и машина забуксовала. Хлопцы вылезли из кузова, толкают машину, а я взял доску и стал подбивать ее под заднее колесо. Подбивал-подбивал, и тут машина как хватит за доску колесом! Я не успел выскочить, мне ногу придавило доской, и машина сверху проехала по этой доске. Вдавило мне ногу в грязь!

Машина из грязи выехала, хлопцы меня оттащили в кювет, и тут как раз шли какие-то медики — не знаю, откуда они взялись. Рядом был медсанбат, и меня туда отнесли. Я посмотрел на свою ногу, а она у меня через пару часов стала вся черная! Меня перебинтовали, и на следующий день рано утром подходит доктор-старичок, раскрыл бинты, что-то там сделал, и меня сестрички опять забинтовали. Доктор говорит мне: «Сынок, ты к себе в саперный батальон иди! Если я тебя оставлю здесь и буду лечить, то ты уже в саперы не попадешь, а попадешь в ОИПТД! И там тебе крышка!» Знаете, что такое ОИПТД? Это отдельный истребительно-противотанковый дивизион — они «сорокапятки» выкатывают на бруствер и прямой наводкой лупят по танкам! Так вот он и говорит: «Раз ты в саперы попал, так возьми палку и потихоньку иди. Ничего у тебя страшного нет, заживет!». И я пошел и нашел свой батальон. Меня зачислили во взвод инженерно-саперной разведки, сразу определили в землянку.

Каждую ночь нас направляли на патрулирование вокруг землянки, в которой находился штаб батальона. Сначала отправляли по одному, и это было очень страшно. Почему страшно — потому что немцы часто выхватывали «языков». Потом стали отправлять по двое, дежурили по два часа, потому что постоянно шел дождь или снег — быстро промокаешь.

У нас при входе в землянку стояла «буржуйка», а топить ее было трудно, потому что все мокрое. Чем топили? Никогда не поверите — взрывчаткой! Аммоналом — он прекрасно горит. Когда аммонала туда накидаешь, то уже и мокрые дрова разгораются. И был такой порядок — кто приходил с дежурства, тот ложился возле печки и сушился. А мы перед этим получили посылку из Казахстана — в ней был табак, урюк, изюм, все эти сладости, и кое-что из одежды. Посылку разделили по-честному, мне достались теплые носки из верблюжьей шерсти. И вот я пришел с патрулирования, лег возле печки и сразу заснул. А перед этим в печку заложили аммонал и дрова, она раскочегарилась. Я во сне протянул ноги к печке, и мои носки загорелись, стали дымить. Это сейчас смешно, а тогда... Пошел этот дым вонючий. А это же фронт, передовая! Все повскакивали, кашляют, в землянке дыма полно, никто не понимает, что случилось! Может, немцы кинули дымовую шашку! Паника поднялась, каждый схватил свое оружие, все стали выбегать наружу. Меня толкнули, я вскочил и начал кричать спросонья: «Не стреляй! Не стреляй!» Потом разобрались в чем дело, успокоились, проветрили землянку. Прибыл капитан: «Что тут у вас такое?!» Ребята мне за это дело чуть, извините, пиздюлей не надавали. И что интересно — меня потом до конца войны называли Нестреляй.

Когда я прибыл на фронт, то дивизия стояла в обороне, и нас обучали. Изучали мины — танковую мину ТМ-39 и противопехотную мину ПОМЗ (противопехотная осколочная мина заграждения). Тогда это были основные мины в Красной Армии. ТМ-39 — это очень мощная мина, у нее внутри два пакета аммонала, а посередине двухсотграммовая толовая шашка, взрыватель, а сверху досточка. Когда танк наезжает на эту досточку, то он вбивает чеку во взрыватель, взрывается толовая шашка и подрывает аммонал. Чтобы такую мину обезвредить, надо поднять досточку, разогнуть чеку и вынуть взрыватель. Командир взвода учил нас ставить и снимать эти мины, вести разведку дорог, вести разведку мин, когда пойдем в наступление.

А.И. — Какие были основные функции саперов?

Н.Л. — Главной нашей работой было делать минные проходы. Допустим, группа готовится идти в тыл врага — такие группы ходили часто. Нужно сделать проход в минном поле, то есть снять мины. Моим первым боевым крещением было как раз разминирование. Однажды ночью пришли с дежурства, легли спать, и тут меня и еще одного парня поднимают и вперед — на боевое задание. Заходим в траншеи и по траншеям идем на передовую, погода отвратительная. Смотрю — в окопах офицеры, наверное, разведчики. Тут у меня уже появилось какое-то напряжение. Командир взвода ставит задачу: «Вот ориентир. Тебе задание разминировать проход до колючей проволоки». Я смотрю вперед, а там ни хрена не видно! Немец кинет осветительную ракету, на парашютике, она быстро падает, и опять не видно. Ну, тут уже такой мандраж начинается... Потому что немец, когда ракету кидает, то как даст трассирующими из крупнокалиберного! Как чесанет по земле! Ну как там выживешь? Немцы же сразу убьют, если увидят что-то живое. Привязали мне трос-шнур на ремень, чтоб за мной потом не лезть, если меня ранит.

Ну, полез разминировать. Там стояли наши мины ПОМЗ — очень тяжело их снимать, потому что эта мина стоит на палке, замаскирована кустиком, и от нее идет проволочка, привязанная к колышку. Если кто-то идет, ногой зацепляет проволочку, чека выскакивает, мина подпрыгивает (у нее внутри два заряда — один ее подбрасывает, а другой боевой), взрывается и разбрасывает шрапнель. Это страшная вещь — вокруг на несколько метров все поражает шрапнелью. И задача сапера — аккуратно разогнуть чеку, а потом вынуть этот колышек. И вот я снял несколько этих мин, долез до колючей проволоки. Немцы несколько раз прочесывали из пулемета трассирующими. Когда стреляют, то я упаду и только и жду, что меня ударит, но Бог сохранил. А падать-то надо в грязь. Я когда вернулся в окоп, то на мне был сплошной комок грязи! Тот второй парень тоже сделал проход где-то подальше, и вот мы идем с командиром взвода, офицеры говорят: «Молодцы, хлопцы!» И нас повели в какую-то землянку. Заходим туда — там чисто, печка стоит. Разделись, давай соскребать грязь, сушиться. Оказывается, там жили девчата-снайперы, но их тогда в землянке не было, они куда-то ушли — наверное, на передовую. Мы там просушились до утра и прибыли на свое место. Вскоре после этого началось наступление.

Пошли в наступление. Первое, что было — переправа на Одере. Гитлер приказал своим войскам любой ценой не пускать дальше Красную Армию. Мы сначала прибыли на исходные позиции, подвезли бревна, и была поставлена задача: с началом артподготовки эти бревна доставить к урезу воды и соединить в плоты. Там саперы наводили переправу под гужевой транспорт, и, в случае ее повреждения, плоты надо было подавать им для ремонта. Нас была команда, человек шесть. Как только началась артподготовка, мы погрузили бревна на передки, быстро подвезли к реке и стали вязать плоты. Артподготовка шла где-то полчаса или минут сорок, потом пошла пехота. Там страшное дело творилось на берегу — немцы из всех видов оружия начали стрелять. А переправа в это время шла постоянно.

Войска переправляются, а мы вяжем эти плоты — тут же, под обстрелом. Бревна соединяли скобами. Сделали четыре плота и держим их, и тут нам кричат быстро рыть щели для укрытия. Начали рыть эти щели, одного нашего ранило осколком. Вырыли щели, а там вода по колено — рядом же река. Но когда летит «юнкерс» немецкий, то прыгаешь в эту воду, а куда деваться? Бомбили они нас страшно... Но наши саперы быстро навели эту переправу, и пошла пехота. А когда пехота закрепилась на том берегу, то стали переправляться повозки. Несколько раз в переправу попадали бомбы, мы баграми подтаскивали свои плоты, и эти пробоины ликвидировали. И все это продолжалось до позднего вечера. Потом наши пошли вглубь вражеской территории, с того берега стали вывозить раненых.

На следующее утро наш батальон придали пехотному полку, задача была обеспечить их продвижение — если будут какие-то препятствия, подрывать их. Все необходимое оснащение везли с собой — боеприпасы, взрыватели, бикфордов шнур, щупы и все такое. И вот зашли мы в город Кельце, там пехота не могла пройти, прибежал их командир взвода, говорит, что их сосед слева и сосед справа наступают, а они не могут. Там была небольшая площадь, на которую выходила стена дома, и за этой стеной сидели немцы — с этажей и из подвалов лупили вовсю! Наша задача была подорвать эту стену. А как подорвать, когда на площадь высунешься — тебя сразу немцы расстреляют. У нас в батальоне был химик, старший лейтенант, фамилию уже забыл, и у него была группа солдат. Так вот они задымили всю площадь дымовыми шашками. И наш командир взвода говорит: «Вперед!» Повозку со взрывчаткой подогнали под этот дом, в подворотню, ездовой кое-как отстегнул коней, командир взвода кричит ему матом: «Забирай коней!» Тот забрал коней, побежал с ними назад. А мы бежали за повозкой, кидали гранаты. В том доме были полуподвальные помещения и в них амбразуры. И вот мы бежим, бежим и бросаем гранаты в эти амбразуры. Немцы стреляют, но им ничего не видно — сплошной дым! Правда, одного нашего все-таки тяжело ранило. Мы этих немцев на первом этаже, наверное, всех переколошматили. Отбежали назад, бикфордов шнур зажгли. И только мы спрятались за соседнее здание — взрыв, и стена села. Оставались там немцы, или они оттуда уже драпанули — я не знаю. Подорвали эту стену, и пехота пошла вперед.

Потом пошли дальше, и была следующая река — Нейсе. Это река небольшая, но с быстрым течением, а на другом берегу немцы держали оборону. Нам дали американские раскладные лодки из фанеры, на десять человек каждая, и поставили задачу — с началом артподготовки вкопать столбы на нашем берегу, форсировать реку, вкопать столбы на том берегу, укрепить столбы бревнами, чтобы их не вырвало, и натянуть через реку канат. Артподготовка началась ночью, мы выдвинулись вперед, тоже все задымили, подтащили лодки к урезу воды. Немцы вели постоянный минометный обстрел, мы несли потери, но, конечно, нас спасала дымовая завеса. Вкопали столбы на нашей стороне, увязали к лодке канат, переправились на ту сторону, там тоже вкопали столбы, натянули канат. И по этому канату стала переправляться пехота. Я почему-то запомнил, что было много солдат из Узбекистана. В лодку садили человек по десять, и, держась за канат, переплывали реку. Переправились, солдаты рассредоточиваются, окапываются, а я сразу переправляю пустую лодку назад, опять загружаю, опять везу. Настало утро, потом день, а я все это время перевозил солдат и был ранен осколком в шею. Все время падали немецкие мины, у нас были тяжелораненые, их сразу отправляли в медсанбат. А меня ранило небольшим осколком, меня перевязали и сказали: «Давай, работай!» И я продолжал перевозить солдат до позднего вечера. Потом с того берега повезли раненых, они кричат: «Мама!» Тяжелый был день... Потом немцев отогнали, переплывать реку стало неопасно.

И дальше продолжалось наступление, я помню города, которые мы брали: Штрогау, Шпротау, Грюнберг, Зорау, Виттенберг. Помню, что тяжелейшие бои шли за Виттенберг. Через какое-то время наш взвод получил приказ обеспечить продвижение танковой бригады по автостраде Бреслау-Берлин. Мы прибыли на эту автостраду на выходе из Бреслау, помню, что она была не только прямая как стрела, но даже без подъемов и спусков. Через пару часов подошла танковая колонна и их начальство на «додже-три четверти». И пошли танки вперед. Наш командир взвода и знаменитый сапер Вася Зуйков ехали на переднем танке, а мы на повозке позади колонны. И откуда-то взялся лейтенант Лешка Молчанов, хотя он не был сапером, служил в разведбате. Но дело в том, что они с нашим комвзвода дружили, и тот его приставил к нам: «Вот он будет с вами за старшего!» Этот Лешка носил кожанку, офицерскую фуражку, такой крутой был по характеру — с нами не считался. Еще Лешка постоянно хвастался, что он москвич, хотя на самом деле он был никакой не москвич.

Поехали вперед, проехали километров двадцать, остановились, и по колонне передают: «Саперов — вперед!» Приехали вперед, а там мост, под мостом идет дорога. Собралось все начальство, и приказывают этот мост разминировать. А на мосту лежит немецкая дорожная мина «С» — больше метра длиной, желтого цвета, квадратного сечения. У этой мины ртутный взрыватель, она ставится на неизвлекаемость, и ее трогать нельзя, можно только подорвать. Немцы ее даже не замаскировали — на мосту стояли бетонные пирамиды, и она прямо возле одной пирамиды лежала, проволокой привязанная. Но это еще не все. Под этим мостом стоял фугас — огромные авиационные бомбы, и на них несколько штук таких же дорожных мин «С». Их нельзя трогать, а командир танковой бригады требует разминировать, ему надо быстрее ехать — уже под Берлином идут бои. Командир взвода у нас был мировой мужик, толковый. Он говорит: «Вы приказываете — я выполняю. Но вы все садитесь в машину и уезжайте отсюда. Если будет взрыв, что от вас тут и потрохов не останется!» Сели они в свой «додж» и умотали. Только они отъехали, комвзвода говорит: «Так, хлопцы — цепляем мину кошкой за танк!» Раз-два, потянули — и раздался сумасшедший взрыв! Мост упал. Мы смотрим — командир бригады стоит на своем «додже», руками машет, и у него пистолет в одной руке! Мог бы нашего комвзвода и застрелить. Ну, Вася Зуйков и остальные — к нему: «Успокойтесь, там у нас погиб человек. Хотели разминировать, а ничего не получилось». Хотя никто у нас не погиб, потому что мы и не пытались разминировать. Понимаете, наш комвзвода был порядочный человек — другой бы послал кого-нибудь на гибель, а он не послал.

|

Марк Львович Левин, 1945 год |

Ну, что делать — танки съехали с дороги и пошли полем. И мы за ними на своей телеге. Объехали этот взорванный мост и поехали на Берлин. Проезжаем небольшие поселки — никого. Ни кошки, ни собаки — ничего живого не было! Едем дальше, слышим — уже коровы мычат, на улицах люди. Подъезжаем к пригородам Берлина, а там идут бои. Наш 1-й Украинский фронт шел к Берлину с юго-востока, но, как Вы знаете, Сталин его повернул на Прагу. Наши основные войска уже пошли на Прагу, а мы вчетвером остались на повозке сами по себе, догоняли своих — я, Молчанов, ездовый и еще один паренек-западенец. Возле Берлина лежали горы немецкого оружия, мы себе взяли автоматы МП, положили на повозку и поехали дальше. Это было уже 5 или 6 мая 1945 года. Едем, а рядом, параллельно трассе, идут немцы — и вооруженные, и невооруженные. Они шли очень близко к нам — мы видели их, они видели нас. От этого страшно становилось. Ехали мы дня два или чуть меньше, числа 7-го оказались в каком-то небольшом поселке, и вдруг к нам бегут немецкие солдаты, машут белой тряпкой и что-то кричат. Лешка Молчанов кричит: «Автомат, сука!» Я беру автомат, схватил гранаты, а немцы уже близко подбежали, и один из них по-русски кричит: «Славяне, оставьте повозку, а сами идите — мы вас не тронем!» Им нужна была наша повозка. И второй раз кричит: «Оставьте повозку и идите!» Второй раз крикнул, а Лешка в него гранатой немецкой, на деревянной ручке — раз! Кинул одну, вторую, а мне кричит: «Очередь!» Я из автомата луплю. И немцы открыли сумасшедший огонь! Наш ездовый к этому моменту успел повозку и коней спрятать, куда-то отъехал. Он был уже немолодой мужчина — видимо, знал, что сейчас начнется колотьба. Этот наш западенец тоже был на повозке, поэтому нас было всего двое — я и Лешка. Он был такой отчаянный парень! Выскочил, еще гранату бросил, а немцы стреляют, и его сильно ранило в плечо. Ой, как он кричал! «Господи! Мама!» Упал, плечо у него перебито, я его схватил, уже не смотрел на стрельбу, перетащил его через дорогу к цивильным немцам. А они сидят в подвале, я кричу: «Доктор, шнелле! Доктор, шнелле!» Они увидели, в чем дело, и, видимо, позвали доктора. Откуда ни возьмись появился доктор с сумкой, перевязал Лешку, дал ему какие-то лекарства. И тут, на его счастье, идут «студебекеры» с нашими солдатами — наверное, тыловики. Я выскочил, останавливаю их: «Братцы, возьмите раненого в кабину!» Посадили его в машину, нашего западенца посадили вместе с ним, и они поехали. В результате Лешка Молчанов остался жив, потом написал мне письмо с благодарностью. Ему просто повезло, что вовремя приехали эти машины, иначе он не выжил бы — он столько крови потерял. А так его быстро доставили в госпиталь и спасли.

На следующее утро мы поехали дальше. Едем-едем, и вдруг стрельба! Стреляют из всех видов оружия! Что такое? Мы скорее съехали на обочину. Едут навстречу нам машины с солдатами, и из кузовов стрельба. Увидели нас: «Братцы, победа!» У них с собой было и вино, и закуска. Тут же и отметили.

Через несколько дней приехали мы в город Хемниц, там стояла наша дивизия. Начальник штаба батальона посмотрел на нас и говорит: «И что с вами делать? Вы же дезертиры!» Мы стоим перед ним вдвоем с ездовым. Как ему объяснить, почему мы так долго отсутствовали? Связи же никакой не было, мы даже не знали, где наша часть! Хотя я Вам скажу честно — мы не очень-то спешили. У нас часть повозки была свободна, и пока мы ехали по Германии, то в повозке кое-что появилось. Нам по дороге попадалось очень много брошенных магазинов, и мы по этим магазинам ходили, брали вещи. Да и не только по магазинам. Иногда заходили в брошенные дома и сразу шли в погреб. У немцев во всех погребах была курятина в банках и консервированный крыжовник. У них вообще было полно еды — и консервы, и заграничные фрукты. Чего в этих домах не было, так это хлеба, а остальное все было. Помню, один раз зашли в какой-то шикарный дом — ломом сорвали замок, зашли и давай там шарудить. Чутье у нас было саперное! Отодвинули шкаф, а за шкафом был ящик наподобие сейфа, разбили его кувалдой. Внутри лежал пистолет, украшенный узорами, и очень красивый морской кортик — офицерский, а, может, даже адмиральский. Сейчас этих кортиков полно, а тогда это было чудо! На лезвии были рисунки — мы такого и в сказке не видели!

И вот начальник штаба на нас посмотрел, еще кое-кто пришел из офицеров, был и замполит. Они не знали, как нас наказать, но когда увидели, что в нашей повозке что-то есть, то нас сразу «реабилитировали». А кортик и пистолет лежали у меня в вещмешке, и старшина говорит: «Ну давай, выкладывай, что там у тебя!» Я все выложил, и тут же и кортик, и пистолет забрали: «Не положено такое оружие солдату иметь!» Но мне тоже кое-что осталось — часы были женские, я их маме отправил. Еще шоколад остался — в общем, было кое-что и для нас. Солдату разрешалось отправлять две посылки по пять килограммов, а офицеру — две посылки по десять килограммов. И мы это все отправляли домой. Я послал маме шоколад, много ткани, разные мелкие вещи — это для нее было на вес золота.

Первые дни в Хемнице мы стояли в немецких казармах, и несколько дней была полная свобода — никто ни с кого ничего не спрашивает, все ходят выпившие. А потом начали наводить порядок. Девок наших заставили одеть форму, а то они понадевали на себя всякое шмотье. Появился режим — утром физзарядка, завтрак и идем на полевые занятия. Ну, а в поле «баланду точим» до обеда, потом идем обедать и так далее. Каждый день крутили кино, давали концерты, немцы приходили к нам, носили пиво, молоко, продукты. Стали проводить награждения, а спустя какое-то время пошел слух, что нас отправят на Дальний Восток — немножко приутихла наша радость.

Но потом отправку «на Японию» все-таки отменили, все вздохнули с облегчением. А через какое-то время, по-моему, в июле дивизия своим ходом, пешком, отправилась в Украину — через Германию, Польшу. Я помню, что была страшная жара. Шли, наверное, недели три и зашли в Западную Украину. Стали в лесу на постой, варим ужин, готовимся к отбою, и вдруг взрыв! Вокруг, конечно, ходили наши патрули, но это не помогло — бандеровцы подкрались и кинули гранату в палатку. Там были два майора, прошедшие всю войну, и они оба погибли. На следующий день организовали похороны — стояли два гроба, мы все шли со снятыми пилотками. Когда я недавно выступал в колледже, где раньше преподавал, то меня спрашивали, как я отношусь к УПА. Я им говорю: «Сами подумайте — как я могу к ним относиться?» И рассказал про этот случай.

После того случая нас остановили, и дней десять мы прочесывали лес. Никого из бандеровцев не поймали, но находили их схроны, в которых было много немецкого оружия и боеприпасов. Но их самих мы не нашли — видимо, они прятались по селам.

Потом дивизия прибыла в Коростень, заняла казармы. Началась служба, и к нам стали приезжать «покупатели» из разных военных училищ. Ко мне приехали отец и мама, посоветовались со мной и решили, что мне нужно идти в училище. Другого выхода не было, потому что мне предстояло или семь лет служить срочную службу, или идти в военное училище. Из Киевского танко-технического военного училища приехал вербовщик, я написал рапорт, и мне дали добро. Но у меня было семь классов образования, а для поступления в училище надо было восемь, и мне приказали пройти программу восьмого класса в вечерней школе. Два или три раза в неделю я ходил туда на занятия. Когда я пришел туда в первый раз, я просто поразился. Я встретил там этих девочек и парней — они были такие умные, такие развитые, а я такой зачуханный солдафон! Школа была очень хорошая, для детей железнодорожников, и там были самые лучшие преподаватели.

Окончил я восьмой класс, поехал в училище, прошел медкомиссию и стал курсантом. Почти тридцать лет жизни я отдал армии, ушел в отставку полковником. Служил в танковых войсках в Одесском военном округе, заканчивал службу зампотехом полка. А так как танковый полк в мотострелковой дивизии один, то выше оценки танкового полка дивизия получить не может. Поэтому служить было непросто, нас «выжимали» по максимуму. В 1973 году я вышел в отставку и вернулся в Киев. Поработал на заводе, а потом пошел в техникум преподавать электротехнику. В 1993 году ушел на пенсию.

А.И. — Хотел бы задать еще несколько вопросов. Какие межнациональные отношения были во взводе? Был ли антисемитизм?

Н.Л. — Когда я задымил своими носками палатку, мне ребята крикнули: «Жид проклятый, что ты наделал?!» Но это было так, по-братски. Вот Лешка Молчанов, которого я вытащил — тот был антисемитом. Когда мы выпивали, он мог что-то такое на меня сказать. Но чтобы меня как-то ограничивали или заставляли нести службу больше, чем несет кто-то другой — этого не было. В солдатской среде случались такие разговоры, анекдоты, а от командиров я такого не слышал. Поэтому сказать, что у нас был антисемитизм, я не могу.

А.И. — Как на фронте относились к Сталину, к руководству страны?

Н.Л. — Вся вера была в Сталина, он был как бог. Все, что было сделано хорошего, ставилось ему в заслугу, мы только и слышали — Сталин, Сталин, Сталин.

А.И. — Какие отношения были у Вас с населением Германии?

Н.Л. — Я встретился с цивильными немцами уже под самым Берлином. Они сидели в подвалах и очень нас боялись. Когда немцы видели, что едет наша повозка, то они убегали — я это видел своими глазами. Поэтому никакого контакта с ними у нас не было. А когда мы ехали в Хемниц, то уже с ними контактировали. Я немножко «шпрехал» по-немецки, мог у них что-то попросить. Все вежливо — «битте» и все такое. Немцы давали все, что мы просили — фураж для лошадей, а один раз помогли ремонтировать повозку. Я замечал, что они боятся нас, вооруженных до зубов. Лично я к ним относился нормально, потому что это были мирные люди. Молодые люди, и те, кто пришел из армии, нам обычно не показывались. Если к нам кто-то выходил, то это был глубокий старик или старуха. Молодые девки боялись, что их изнасилуют, но мы таким не занимались. Не скажу, что мы были какие-то слишком порядочные в этом плане, просто мы боялись — мы же были одни на этой телеге. Что-то не так сделаешь, кто-то тебя и пристрелит — это ж война. Поэтому мы немцев не трогали.

А.И. — Чем Вы награждены за участие в войне?

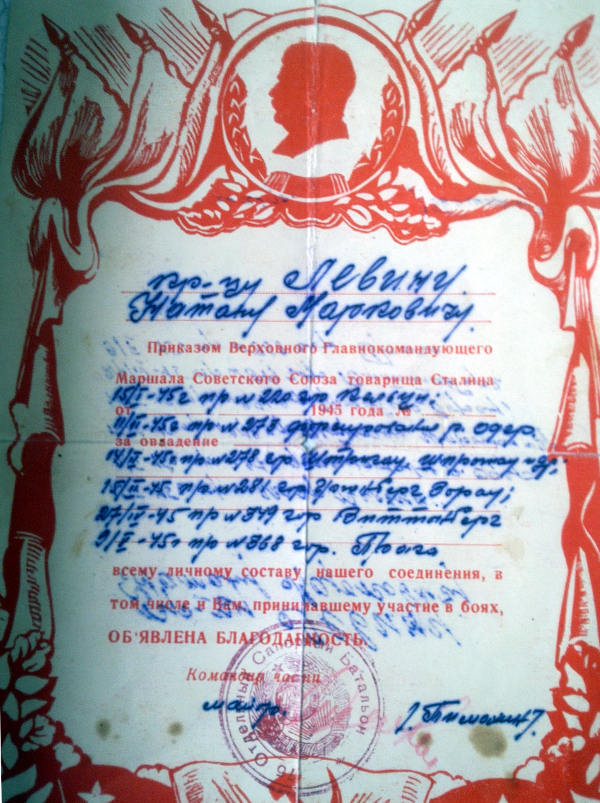

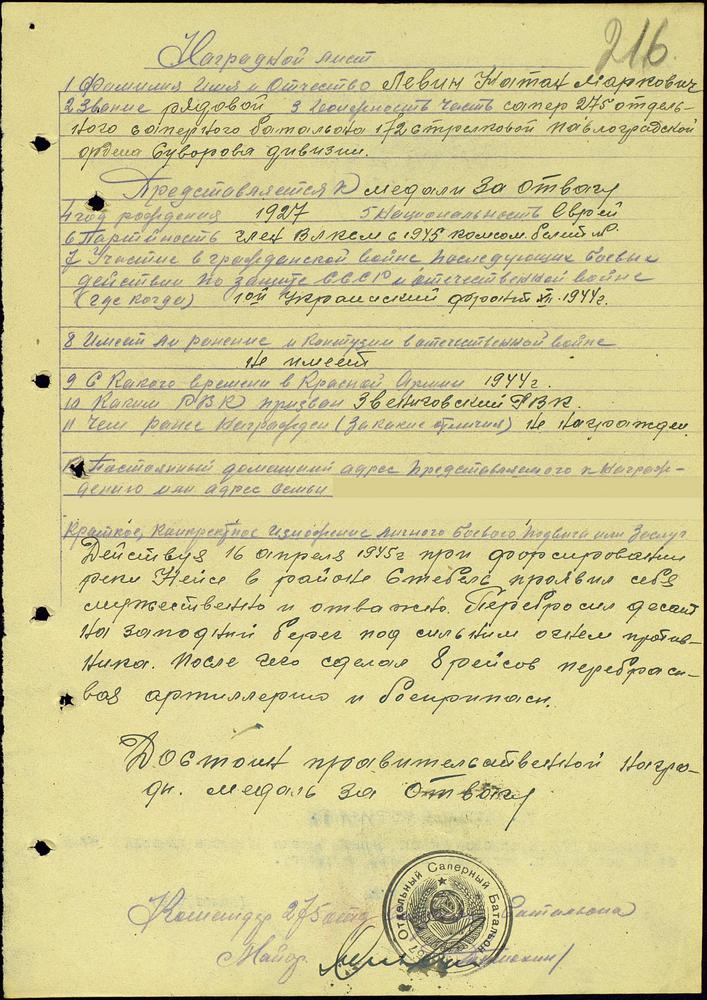

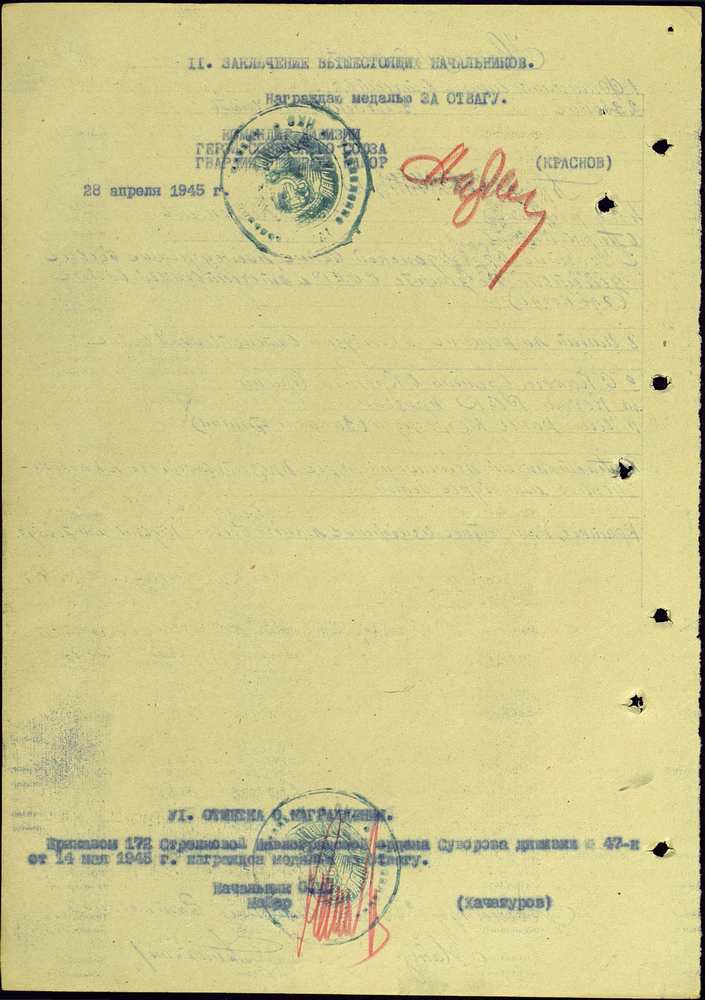

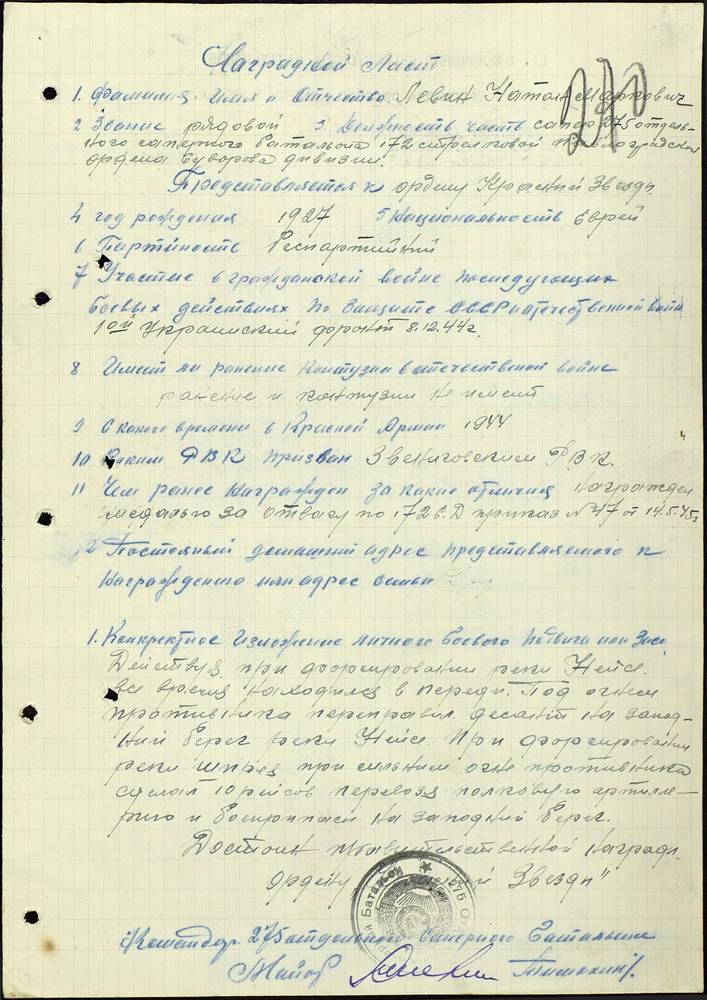

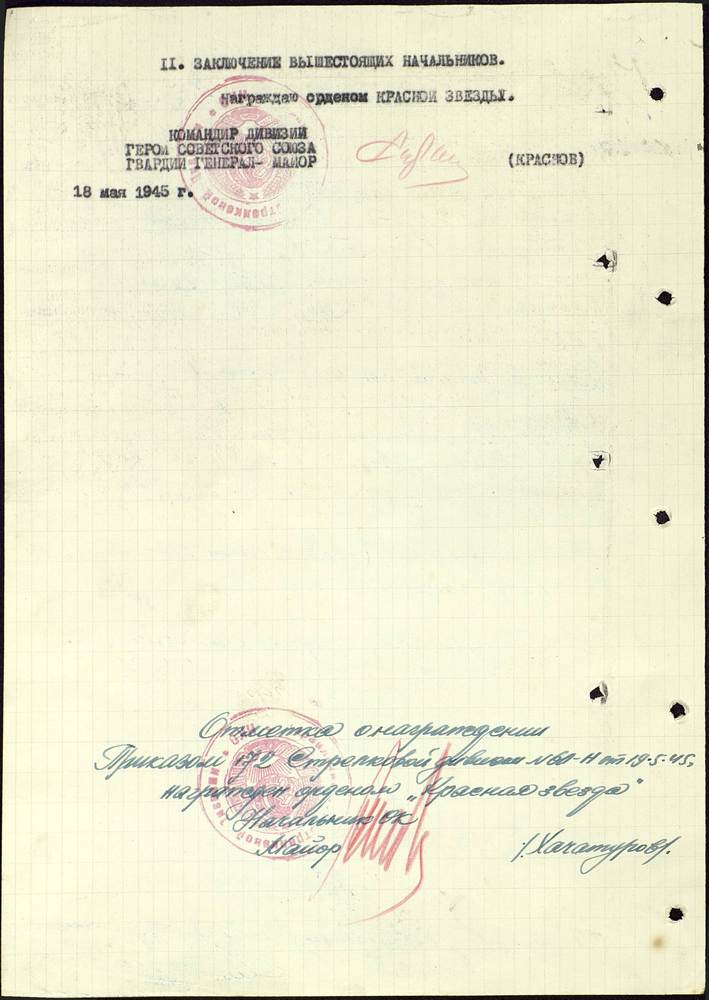

Н.Л. — Вот смотрите — это моя медаль «За отвагу», я ее получил за переправу на реке Нейсе. А вот орден Красной Звезды — это за то, что спас командира, Лешку Молчанова. Есть еще медаль «За освобождение Праги», хотя мы до Праги и не дошли. А вот это благодарность от Верховного Главнокомандующего за овладение немецкими городами.

Когда дивизия стояла в Хемнице, то мы однажды шли с занятий, и меня хлопцы спросили: «Почему тебе дали орден Красной Звезды, а ездовому медаль «За боевые заслуги»?» Я говорю: «Не я писал реляцию, братцы. Чего вы у меня спрашиваете?» Тут подходит командир взвода, я говорю: «Вот, спрашивайте у него». Спросили командира взвода, он и сказал, что этот ездовый был в плену, каким-то образом оттуда сбежал и оказался у нас в батальоне. Его приняли — людей не хватало, и рады были каждому. Поставили его к лошадям. Так вот для него медаль «За боевые заслуги» — это была полная реабилитация. Раз человек получил медаль, будучи на фронте, то его уже не таскали по СМЕРШам, поэтому ему было без разницы, какую именно награду он получил. Когда мы стояли в Коростене, он в скором времени демобилизовался.

А.И. — Вы попали на войну очень молодым человеком, почти ребенком. Как считаете, участие в войне повлияло на Ваш характер, привычки?

Н.Л. — Я Вам скажу больше — даже когда я пацаном по двенадцать часов в сутки стоял у станка, то все у меня получалось. Почему? Потому что я не был пай-мальчиком до войны, а дружил с хулиганьем. А когда мы прибыли в эвакуацию, то в Звенигово парни тоже были такие, с крутым характером. Но я сразу нашел с ними общий язык, они меня приняли в свою среду. И в школе парни были такие же, и драки случались, и хулиганство. И в ФЗО происходило то же самое. Так что я уже был тертый калач, когда попал в армию. Но повзрослел я, конечно, на войне. Горы трупов, крики раненых — все это я прошел и никогда не забуду.

| Интервью и лит.обработка: | А. Ивашин |