Я родился 31 августа 1921 года в селе Дмитровское Медновского района Тверской области. Родители были крестьянского происхождения. Период 1920-х стал переходным: от старых порядков к новой власти и новому строю. Между отцом и матерью начались разногласия. Мой папа, Николай Антонович был за коллективизацию и все новое, а мама, Аксинья Яковлевна, являясь глубоко верующим человеком, негативно восприняла снятие колоколов с деревенских церквей. Я считаю, что это была величайшая глупость, потому что можно было поменять строй как угодно, но вера – это интимное качество человека в жизни, не надо ею кичиться, но и не надо ее отрицать. Человек должен носить в душе веру, это его личное дело. Тот, кто молится на каждом шагу, лицемерен, но в целом религия помогает верующему жить честно. Так что мать была категорически против колхозов, и чтобы не усугублять ситуацию, отец поехал в Ленинград, где работал в порту грузчиком, а мама с детьми оставалась в деревне, но в колхоз принципиально не вступала. Мы, я и сестры, рано стали самостоятельными, и одновременно с учебой работали по хозяйству, как положено. Затем отца позвали обратно. Дело в том, что он был большим специалистом по сельскому хозяйству, долгие годы занимался изучением различных сельскохозяйственных технологий, даже выписывал иностранные журналы на английском, особенно любил американские. Так что папа считался в селе большим знатоком. Поэтому, когда он уехал в Ленинград, то колхоз написал ему письмо с просьбой вернуться обратно, чтобы он стал полеводом, как тогда называли агрономов. Папа вернулся, начал работать. Внес большой вклад в урожайность полей, за это его уважали.

Я окончил десять классов в 1939 году. В те времена требования были серьезные, нужно было стремиться к учебе и дисциплине. В августе сдал конкурсные экзамены в Московский институт стали имени Иосифа Виссарионовича Сталина. Так как у меня квартиры не было, то жил в Подмосковье в общежитии. Надо было ездить электричкой на учебу. Денег не хватало, поэтому мы садились без билетов, нас все время ловили и штрафовали, после чего давали в институт информацию об этом, но ее бросали в корзину. Была взаимная договоренность между студентами и администрацией института, потому что с нас нечего было взять. Проучился один месяц и восемь дней. Почему? Потому что меня забрали в армию. Всех первокурсников призвали, ведь в сентябре произошел освободительный поход на Западную Украину и Белоруссию, нужно было новое пополнение для войск. Направили в 390-й гаубичный артиллерийский полк 17-й стрелковой дивизии. На вооружении у нас стояли орудия калибром 122-мм и 152-мм. Вскоре выдвинулись в Прибалтику, на границу, где уже стояли немцы. Я сначала был рядовым, потом, после обучения в полковой школе под руководством капитана Линькова, стал сержантом. Выполнял обязанности командира радиоотделения радистов. В моем отделении служил рядовым будущий писатель Михаил Стельмах. Мы с ним крепко подружились, потому что я заметил, как он катает пушку, и при этом по вечерам что-то пишет. Решил, что ему делать при орудиях, лучше пусть станет радистом. В отделении сложился дружеский коллектив: я, и украинцы Романченко, Медведь и Стельмах. Что интересно, тогда у нас в головах ни у кого не было понятия национальности и неважно, кто ты: еврей, украинец или русский. Так вопрос вообще не ставился. Сейчас национальный вопрос раздувают, все делают так, лишь бы была вражда. А надо наоборот, чтобы всегда была дружба, пусть даже методом уступок. Когда двое спорят, и каждый старается победить, то культурный человек должен уступить по каким-то вопросам, чтобы выиграть в других. А со Стельмахом так получилось, что мы с ним стали вместе засиживаться по вечерам. За мной как за командиром отделения был закреплен учебный класс, и после команды: «Отбой!» все идут спать, а я учу Уставы, чтобы экстерном сдать экзамены на среднего командира запаса. Михайло Стельмах же рядом что-то пишет.

До лета 1941-го мы стояли в лагере под Москвой, в бывшем имении князя Юсупова, а к июню 1941 года 17-я стрелковая дивизия была передислоцирована в район Полоцка. Потом нас выдвинули ближе к границе, 22 июня мы находились в 50 километрах к востоку от Лиды. Война началась неожиданно, никто этого не ожидал и не знал. Конечно, общая подготовка в войне велась, но никто не думал, что Германия нападет так скоро. Все утро 22 июня мы видели в небе только немецкие самолеты. Не понимали, в чем же дело, почему наших самолетов нет. Все страшно возмущались этим фактом, ведь не знали, как складывалась обстановка в первые дни войны. Стрелковый полки дивизии контратаковали наступающего врага, а наш 390-й гаубичный артиллерийский полк, который недавно перешел с конной тяги на механическую: орудия возили трактора, решили приберечь, и мы начали отступать по белорусским лесам. Отступали к Минску, морально тяжело переживалось это дело, мы были воспитаны наступать, а не отходить. Первые бои с врагом были тяжелыми, честно говоря, даже не хочу вспоминать этот период, он был очень и очень трудным. Я как радист в боях не участвовал, мог только беспомощно констатировать тот факт, что наши маломощные рации 6ПК абсолютно не отвечали реалиях маневренной войны.

Остатки полка отвели в Гороховецкие лагеря под Горьким на переформировку. Как-то летом приехал к нам неизвестный майор, нас выстроили, и мой товарищ Коля Гончаров, высокий и статный парень, что-то разузнал, и кричит мне: «Осипов!» Я не вижу где Коля, тогда он выскочил из строя, и машет рукой, мол, давай сюда. Я подхожу к нему, и он шепчет: «Приехали набирать десятиклассников в военно-инженерное училище!» А у меня тогда было понятие, что в таком училище будут обучать копать траншеи саперной лопаткой. Поэтому, когда майор Осипов, наш будущий командир батальона, подошел к нам, я не испытывал радости, но вскоре переменил свое мнение.

Нас определили в Ленинградское Краснознаменное военно-инженерное училище имени Андрея Александровича Жданова, которое было эвакуировано в Кострому. Учили нас кадровые военные. Обучали всему, что требовалось: сначала общеобразовательным дисциплинам, затем чисто военным по специальности. В инженерном деле перечень специальностей весьма и весьма разнообразен, я попал в 1-ю роту, и стал понтонером, а Коля Гончаров в 10-й роте изучал минное дело. Вскоре мы с Гончаровым стали старшинами своих рот. Комбат Спицын даже стал давать мне на выходные бессрочную увольнительную, и в целом относился с большим доверием. Но были и сложности. Обучавшие нас офицеры, воспитанные старой кадровой армейской школой, на занятиях предъявляли высокие требования, и грозили самым слабым курсантам отчислением. Тогда вмешался начальник училища подполковник Александр Давыдович Цирлин. Он пришел на занятие к майору Соломонову, который показывал нам макеты понтонов на учебном столе. Внезапно заходит Цирлин, видный и представительный мужчина. Соломонов спокойно ведет занятия, начальник училища спрашивает: «Майор, кто у вас самый слабый курсант?» Тот отвечает, что курсант Мирошник. Цирлин замечает: «Товарищ Мирошник, подойдите к столу с макетами». Подошел, начальник указывает на один из макетов и интересуется: «Это что?» Мирошник четко отвечает, что полупонтон, рядом расположен полупрогон. Тогда Цирлин говорит: «Товарищ Соломонов, так он же знает, а вы говорите, ничего не знает». Понимаете, какой подход? Не хватало офицерского состава на фронте, нельзя было негодных отчислять. Надо всех учить. Дальше Александр Давыдович задал новый вопрос: «А кто у вас сильный?» Соломонов называет меня, Цирлин мне несколько вопросов задал, я ответил, потом задал еще несколько вопросов, намного сложнее, на которые не удалось ответить. Начальник училища заметил: «Вот, товарищ Соломонов, видите, что и сильные не все знают. Продолжайте занятия». И ушел. Это был метод умного человека. С этого времени Цирлин меня запомнил, и до самого конца его жизни мы с ним были дружны, встречались, я у него неоднократно гостил на квартире в Москве.

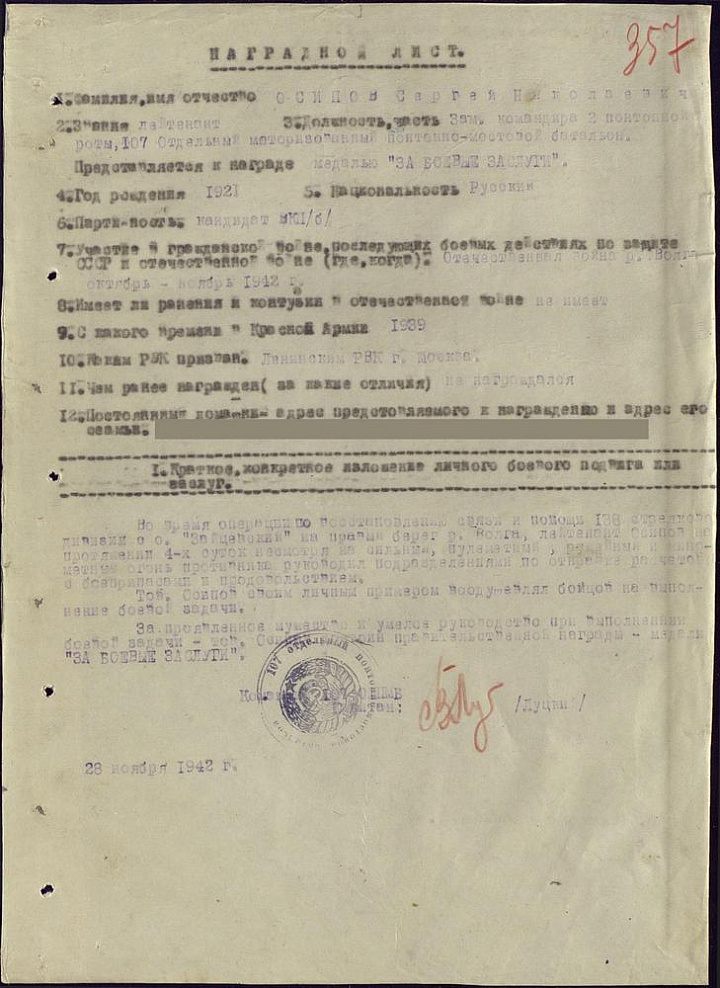

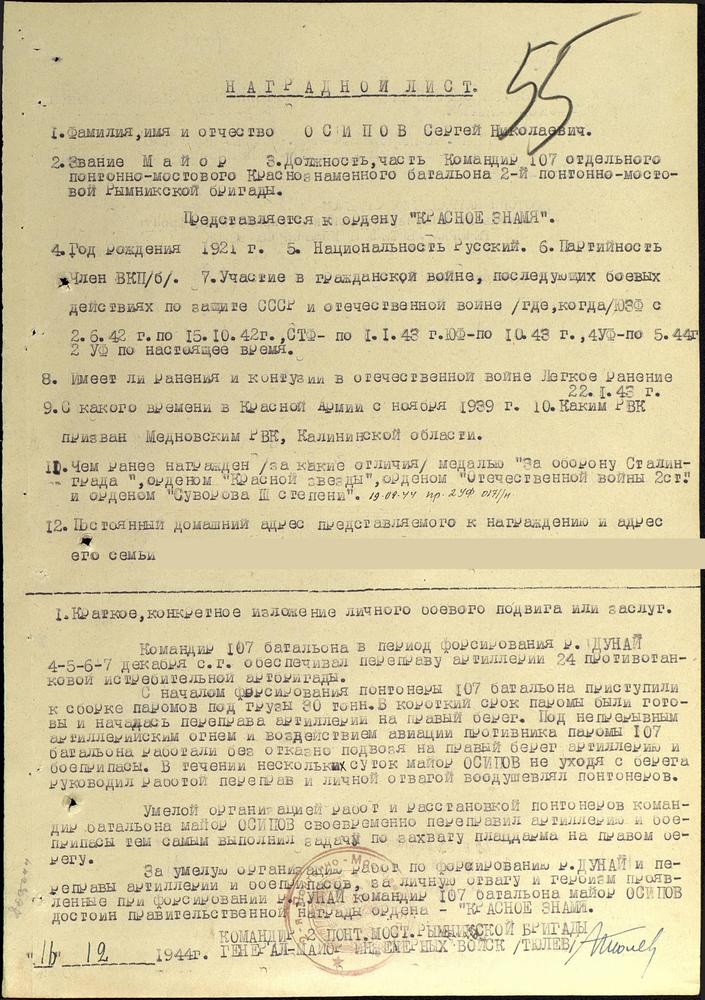

Нас выпустили в мае 1942-го и направили на фронт. Я попал под Харьков. Сначала определили заместителем командира саперной роты. Но там я пробыл недолго, вскоре перевели в 107-й отдельный моторизированный понтонно-мостовой батальон 2-й отдельной понтонно-мостовой бригады, заместителем командира 2-й понтонной роты. Этому батальону, с которым я прошел всю войну, 31 марта 1943-го был вручен орден Боевого Красного Знамени, а за форсирование реки Тиса 31 октября 1944 года подразделению присвоили почетное наименование «Сегедский».

Перевод в понтонно-мостовой батальон спас меня от окружения в Харьковском котле. Первую переправу я наводил через Дон в станице Вешенская. Тяжелейшая была переправа, о ней даже и рассказывать тяжело, потому что бомбежка была сильнейшая, ведь что такое мост на реке – это не то, что самолет ищет цель, тут все четко с воздуха видно. Но выполнять задачи надо, и переправу держать также нужно, ведь переправляли отступающие войска. После того, как все смогли перейти на другой берег, мы отступали вплоть до Сталинграда.

Первый бой оказался для меня очень поучительным, потому что я заметил, что немецкие самолеты, когда бомбят переправу, то пикируют, как правило, в середину моста. Поэтому бомбы обычно падают на мост или понтон ближе к берегу, ведь они еще по инерции летят на некоторое расстояние. И, кроме того, последние бомбы вражеские летчики обычно сбрасывают при выходе из пике, поэтому между окончанием мостового настила и берегом образуется своеобразная «мертвая зона», где при бомбежке даже осколки не летят. Причем, что такое аэродинамические расчеты я тогда не понимал, но интуитивно уже чувствовал это дело.

Когда мы переправились через Волгу, то стали держать переправы напротив заводов «Баррикады», «Красный Октябрь» и тракторного. Непростое это дело, ведь на мосту пехота от летчика деваться некуда. Командир зенитного взвода, переданный в мое распоряжение, решил выкопать землянку подальше от переправы, на берегу. Я подошел к нему и приказал копать ее ближе к берегу. Многие солдаты крутили пальцем у виска, мол, молодой командир от тяжести боев рехнулся. Когда же произошла первая бомбежка переправы, наши старые позиции заняла какая-то стрелковая часть. Мы все уцелели, а бомбы попали точно в то место, где первоначально хотели копать землянку. Так что моя голова соображала, а солдаты стали без разговоров все делать так, как я прикажу.

Когда начались бои за сам город, мы первое время стали возводить мосты для подкрепления. Но это оказалось невозможно: только ночью наведем мост, как днем его немцы разобьют в щепки. Опять ночью наведем, и снова тот же результат. В итоге решили от мостов отказаться, и перешли на паромные переправы. Паромы по ночам таскали бронекатера. Наш батальон обеспечивал переправу войск 62-й армии. Сначала мы перевозили их на острова Зайцевский и Спорный, затем на лодках, реквизированных у населения, переправляли солдат в сам город. Из-за артобстрела лодки приходилось постоянно смолить и чинить, а это очень трудоемкая работа. Да еще и представьте, как ночью мы перетаскивали их от протока Денежная Воложка через остров, чтобы переправлять войска дальше. И все это под бесконечными авианалетами и артобстрелом. Люди валились с ног от усталости. Но это еще ничего, вот стрелки, те несли страшные потери. Так получилось, что мы часто обеспечивали переправу подкреплений и боеприпасов для 138-й стрелковой дивизии, которой командовал полковник Иван Ильич Людников, каждую ночь налаживали связь со Сталинградом. Эта дивизия за несколько недель боев переформировывалась на моих глазах три раза. Что это такое? Погибло людей столько, что хватило бы на два полных состава. В нашем батальоне я бы не сказал, что были большие потери. Старался беречь людей.

Здесь мы научились делать и ложные мосты. Точнее, командование научилось. Нам приказали навести мост на остров Спорный. За ночь навели – днем началась бомбежка. Тогда я звоню комдиву стрелковой дивизии Ткаченко, и докладываю: «Как же так, мост навели, войск нет, а бомбят беспрестанно, при переправе люди могут погибнуть!» Комдив ответил неожиданно: «А, бомбят, это очень хорошо». Тогда я понял, что нам приказали возвести ложный мост. Они отвлекли авиацию противника от 62-й переправы, где и переправлялись войска. Делали все, что мозг придумывал. Сталинград стал для нас хорошей школой, научились многим хитростям. Это неповторимое явление в истории Великой Отечественной войны.

19 ноября 1942 года началось контрнаступление наших войск. Готовились долго к окружению врага. Но даже после того, как кольцо замкнулось, немцы сбрасывали листовки, в которых писали о том, что мы рассчитываем в Сталинграде на армии Жукова, а они уже окружены и уничтожены подо Ржевом. Листовки эти никто особо не читал, но подбирали, потому что в лесах бумаги было не достать, а махорку куда-то же надо насыпать. Я не препятствовал этому делу, потому что не видел никакой опасности. Понимаете, мы наступали. И наступали удачно, впервые так удачно окружили врага за все время войны. Радовались сильно.

В конце 1942 года мне присвоили звание старшего лейтенанта, я стал командиром роты, а вскоре сделали заместителем комбата. Кроме того, вручили первую награду: орден Красной Звезды.

Бригаду перебросили на ростовское направление. Комбригом у нас тогда был подполковник Ян Андреевич Берзин, очень толковый и грамотный офицер, очень жаль, что пробыл недолго. Только немножко перебарщивал со строгостью. Но мы с ним были в очень хороших отношениях, и он приказал в феврале 1943-го после освобождения Ростова-на-Дону сформировать в городе ускоренные курсы для того, чтобы подготовить младших командиров в бригаду. Организовали полковую школу в составе двух взводов по 25 человек в каждом. Первым взводом командовал Волошин, другим Мультянер. Учили, прежде всего, инженерно-понтонному делу, и, кроме того, занимались и строевой, я, правда, этим не сильно увлекался, потому что времени мало было, но все равно надо было проводить такие занятия, ведь именно строевая делает из гражданского человека военного.

Внезапно нам пришел приказ заминировать Буденовский мост. Боялись, что к нам прорвутся немецкие танки. Это был большой, высоководный мост, минированием руководил начальник разведотделения штаба бригады старший лейтенант Воробей, до войны работавший горным инженером. Очень толковый человек, мы с ним сдружились, он помогал расчеты делать, и мы этот мост заминировали всего за неделю. Правда, взрывать его не пришлось, мы выпустили курсантов школы, и отправились догонять свою бригаду. Снова эту историю пришлось вспомнить уже после войны. К нам в штаб бригады пришел письменный запрос о том, сколько зарядов было заложено в береговой опоре. К счастью, все чертежи сохранились, и мы ответили, что ровно три заряда. Позже выяснилось, что саперы, которые после нас занимались разминированием, в спешке или не хотели работать, или не нашли все заряды, но сняли только два. Так что мост активно использовался, а внизу все еще находился заряд, который случайно обнаружили. Начали выяснять, в чем дело, так что меня и Воробья спасла аккуратность в сохранении бумаг, так как саперы, естественно, стали валить все на нас, мол, это мы не указали на чертежах все заряды. Выдали справку, что у нас в документации было подтверждение наличию всех зарядов.

В Ростове-на-Дону я также встретил свою судьбу. Встал на квартиру в одной семье, где мать жила с дочерью и сыном в маленькой комнатке. Я увидел Марию, познакомился, она была очень покладистой. Всегда внимательно слушала. И мы решили пожениться. Перед этим Маша прошла через особый отдел, проверили ее, все оказалось чисто, и нам дали согласие на нашу женитьбу. Работала, точнее, числилась, у меня в штабе писарем.

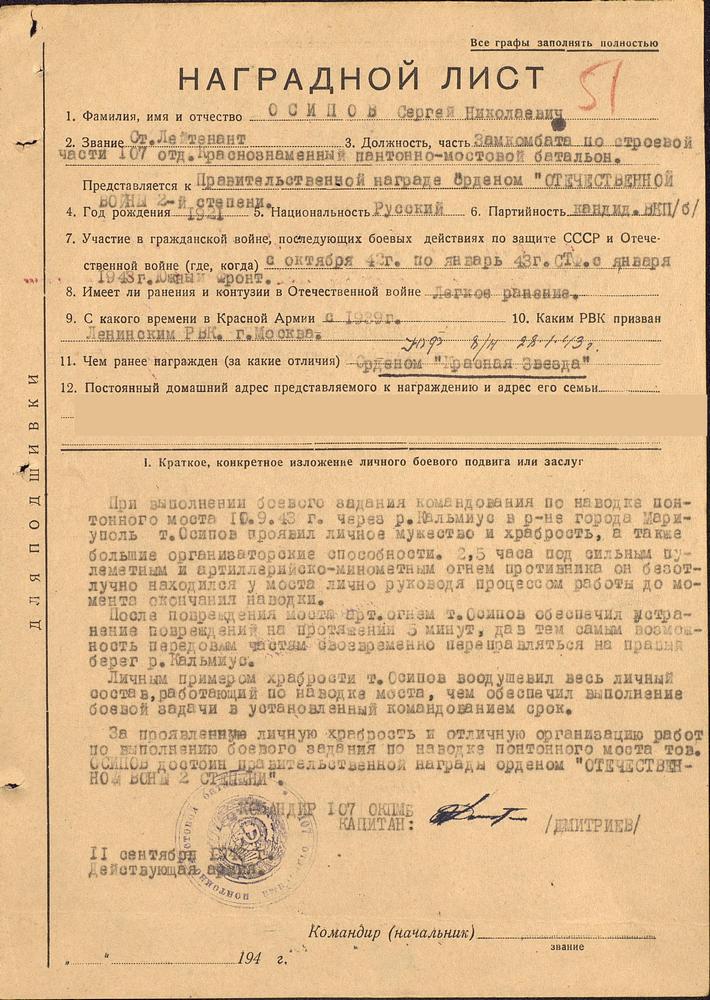

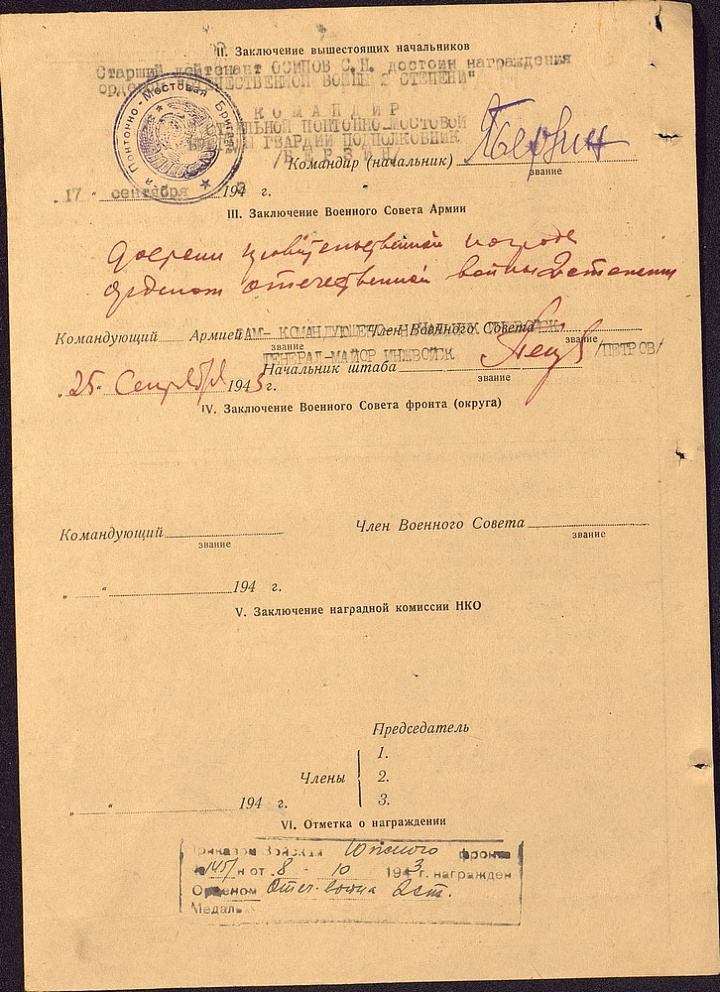

Первым самостоятельным боевым заданием для меня стало наведение понтонного моста у Мариуполя в сентябре 1943 года. Здесь я руководил всей батальонной колонной. Думаете, что самое тяжелое в понтонном деле навести сам мост? Как бы ни так, самое главное: это скрытно подвести к месту будущей переправы транспортную колонну. Понимаете, колонна состоит из 200 автомашин, и еще катера едут на прицепе. Если авиация противника обнаружит нас: то все, катастрофа. Поэтому я бедокурил: втыкал иголочку в телефонную линию стрелковых войск, и слушал, о чем они говорят. И когда узнал о том, что командир переправляющегося стрелкового полка доложил в штаб о том, что уже подошел к берегу, то тут же колонной на всей скорости выскочил к берегу, к большой пойме реки Кальмиус. Мариуполь стоял подальше, поэтому противник расположился не на самом берегу, а ушел в город. И мы сумели за несколько часов беспрепятственно мост навести, чем обеспечили переправу. А дальше налетела авиация противника, и мы понесли потери: пять или шесть убитых. Но здесь по-другому нельзя было, если бы мы чуть помедлили, то нас засекли бы на равнине, и всех рассеяли. За эту операцию мне вручили орден Отечественной войны II-й степени. Но в целом я всегда старался выполнять все задания так, чтобы люди не гибли.

Дальше был Сиваш. В ноябре 1943 года мы прибыли к берегу. Когда готовили эту переправу, нужны были переправочные средства. Сначала прибыли два управления оборонительного строительства, они начали возводить песчаную дамбу, и с нашего берега, и с плацдарма. Дело шло трудно, но за несколько недель управились, а дальше выяснилось, что где-то на станциях «потерялись» понтоны. Тогда меня вызвал к себе командующий 4-м Украинским фронтом генерал армии Федор Иванович Толбухин, и приказал срочно отыскать понтоны. Дали мне самолет У-2, хотя до этого я ни разу в воздух не поднимался. Летчик впереди, я сзади. Полетели по станциям срочно искать понтоны для переправы, чтобы быстрее их перенацелить на Сиваш. Беспрестанно садились, поднимались, круглые сутки, в том числе и ночью летали. У-2 удивительная машина, очень верткая. И выполнили задание, ускорили движение всех составов с понтонами. Так что перемычку от южной дамбы к северной сделали из понтонов длиной свыше 1300 метров. В конце января 1944-го года началась переправа. Потом, уже после войны, используя те идеи, которые были положены в основу конструкции этого моста, я изобрел разборный металлический универсальный копер, который за 2,5 часа с помощью деревянных свай собирал мост длиной 100 метров. Мне за данное рационализаторское предложение выдали денежную премию. (Cхема разборного универсального металлического копера, разработанного Сергеем Николаевичем Осиповым в послевоенные годы)

Зимой 1944 года мост было трудно сохранить. Когда начался ледоход, пришлось толом взрывать льдины. Напутали много, стекла выбивало в окрестных домах. Но делать надо было, огромные глыбы льда летели вверх. В ночь на 28 марта разразилась страшная буря, поднялась низовка, раскидала понтоны и дамбы. Многое смыло, но не все, основная часть осталась. Потребовалось немного времени, чтобы все восстановить. По ночам решили скрыто переправлять танки. Только первый стали переправлять, он стал переходить с песчаной насыпи на понтоны, те от тяжести осели, и танк застрял. Надо было его вытащить назад, ведь вперед не свалишь никак. Гладко не всегда делается. Но ничего, все получилось. Переправу постоянно бомбили, но чтобы у меня в батальоне были большие жертвы, нельзя сказать, хотя потери мы несли. Спасло то, что немцы отличались пунктуальностью, бомбили строго по часам. Это нас спасало, мы учитывали график бомбежек, все успевали сделать до и после. Шаблонная тактика все-таки мешала врагу.

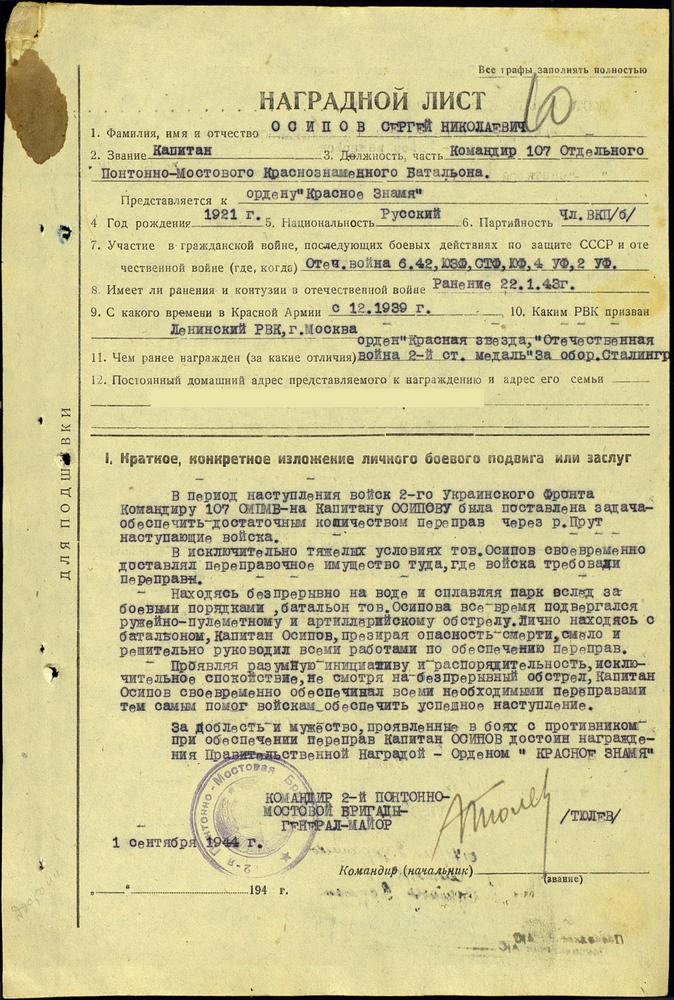

После Крымской операции меня назначили командиром 107-го отдельного моторизированного понтонно-мостового батальона. Моим общим заместителем стал грузин Левон Давыдович Гоглидзе, а заместителем по технической части: армянин Вазген Шанович Джамагорцян, которого я уважительно называл «кацо». А вот заместителем по политчасти стал Иван Васильевич Панчук, с которым мы долгое время воевали бок о бок. Познакомились с ним еще тогда, когда меня назначили заместителем командира понтонной роты, а он был тогда общим заместителем командира нашей роты. Будучи на восемнадцать лет старше меня, его сильно задело в разговорах, что я с ним спорю по многим вопросам. Но он был из политработников, а меня учили в военно-инженерном училище. Так что мы с ним все время спорили, до ругани не доходило, но как-то это все вносило напряжение во взаимоотношения. Помог сдружиться случай. Я решил подшутить над Иваном Васильевичем, и когда мы заняли после немцев один блиндаж, я рассказал ему, что у врага появились новые мины, которые реагируют и взрываются при пересечении полоски света. Причем когда ты заходишь в блиндаж, то все нормально, взрыватель срабатывает при выходе. И драматическим шепотом говорю: «По-моему, такая мина установлена у входа в наш блиндаж». А там действительно была полоска света. Теперь важно, кто выйдет первым, и он уперся, что я выходил. Препирались какое-то время, и я сказал, что раз он такой трусливый, то я первым пойду. И вышел. Он ринулся за мной. Потом долго смеялись над этим случаям, и как-то сблизились. Дружили после войны крепчайшим образом. Он был человеком оригинальным, всегда со своим мнением.

Мы переправились в молдавский город Рыбница. Выполняли задачи на Днестре. Трудностей больших не было, тем более, что вскоре Румыния перешла на сторону союзников. Переправы обеспечивали достаточно удачно. А дальше произошла интереснейшая история. Нам была поставлена задача повернуть через Карпаты на Бухарест, а я со взводом разведки и зенитно-пулеметным взводом самостоятельно отступил от маршрута движения и ринулся в Джурджу, на Дунай. А по пути следования располагался болгарский город Рущук на противоположном берегу реки. Когда мы туда добрались, я и два взвода, там плавало восемнадцать пароходов и сотни барж. Все разных стран. Мы стали сигналами приказывать судам пришвартоваться к берегу. Одна из самоходных барж, румынская «Быстрица», решила послушаться и подплыла к пристани. Ею руководил молодой и энергичный капитан, который спрыгнул на землю и стал интересоваться, кто я такой. Отвечаю: «Вы знаете что, это мы должны спросить вас, кто вы такие?» И засмеялся. Ко мне подошли солдаты, я приказал ему взять нас на борт и переправить на тот берег. Решил с зенитно-пулеметным взводом это сделать. Переправились, никаких выстрелов, ничего нет, суда спокойно плавают на воде. Со мной в качестве переводчика был сержант-еврей, которого я называл «вундеркинд» за то, что он свободно разговаривал на нескольких языках. Сошел на берег, он переводил мне плакаты, которые были установлены на рокадных дорогах, идущих от берега. Там было написано: «Да здравствует советский Союз! Да здравствует Красная Армия!» И я увидел, что по всем дорогам стоят такие надписи. А рядом с побережьем лежат металлические понтоны: это крупповский понтонный парк, целое сооружение для двух полос, которое выдерживает 100 тонн веса. Я сразу же обратно переправился, выдал машину разведчику Пузенкину, и приказал срочно ехать к Александру Давыдовичу Цирлину, бывшему моему начальнику училища, а ныне начальнику инженерных войск 2-го Украинского фронта. Одновременно звоню по телефону комбригу генерал-майору Сергею Сергеевичу Тюлеву. Докладываю ему, что надо принимать решение о реквизиции крупповского понтонного парка. Тот отвечает, что он не имеет права принимать подобное решение, нужно разрешение болгарского правительства. Возвратился на тот берег, набрал кого-то через местную власть, разговаривал с большим начальником, представился, а он перенаправил меня на председателя болгарского правительства. Мне надо было записать, с кем я говорил в итоге, но не стояла такая задача. Председатель правительства дал команду своему полковнику, чтобы он нам все передал. И этот крупповский парк оказался в ведении бригады. В итоге мы организовали по всему Дунаю прекрасную переправу для войск на этих понтонах Круппа и на баржах, и порядное время ее обслуживали. К тому времени прибыл лично Цирлин, который приказал мне: «Мы будем переправлять три стрелковых корпуса». Я удивился, зачем такие большие войска, ведь там нет никакого противника. Тогда Александр Давыдович объяснил, что это сейчас там никого нет, но если не появимся мы, то переправятся союзники и возьмут под контроль Балканы. Так что мы переправили туда три корпуса. Мне за эту операцию вручили орден Суворова III-й степени.

Потом стали наступать по Венгрии. Тяжелые были бои, но благодаря трофейному понтонному парку, мы в рекордно короткий срок переправили через Дунай войска 2-го гвардейского Николаевского Краснознаменного механизированного корпуса. Он соревновался с 4-м гвардейским механизированным Сталинградским Краснознаменным, орденов Суворова и Кутузова корпусом, которым командовал генерал-лейтенант танковых войск Владимир Иванович Жданов, кто первым прорвется к Будапешту. Первым по графику шел 2-й корпус, мы его благополучно переправили, но тут наш мост снесло. И комкор-4 Жданов тогда сильно забеспокоился, вызвал меня по телефону, сказал: «Ну придумайте, что же сделать, я вам все, что угодно организую, только сделайте так, чтобы наши танки срочно переправили». У них уже несколько танков на том берегу, и я договорился, что мы к танкам перебросим трос, подтянем понтоны, и будете быстро переправляться. Все так сделали, и спокойно восстановили понтонный мост. На следующий день после переправы комкор Жданов возвращается в расположение батальона, я не ожидал от него такого: он привез мешок швейцарских часов. Сказочное богатство по тем временам. Приказал построить всех солдат батальона, и каждому лично вручил швейцарские часы. Но в целом важно то, что Владимир Иванович Жданов оказался очень порядочным командиром. Его поведение резко контрастировало с поведением командира 4-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенантом Дмитрием Даниловичем Лелюшенко, который часто позволял себе некультурные и даже хамские высказывания.

|

Трофейный крупповский понтонный парк, захваченный авангардом 107-го отдельного Краснознаменного Сегедского моторизированного понтонно-мостового батальона под руководством комбата Сергея Николаевича Осипова в 1944 году на реке Дунай. |

После этой операции мы двинулись на Кечкемет и Будапешт. Держали на Дунае переправы. В любых условиях, какую бы должность я ни занимал, позволял себе спорить с начальством, если был уверен в своей позиции. Подошли мы в ноябре 1944-го к Дунаю в районе сел Эчер под Будапештом. Все залито водой возле дамбы. И дальше произошел неприятный инцидент. Если бы мои начальником был не Цирлин, а более горячий командир, то я бы с вами сейчас не разговаривал. Что там случилось? Мы подошли к реке, сделали артподготовку, авиация налетела на позиции противника, и пришло время «Ч»: момент отправки первого рейса саперов и понтонеров со своего берега. Обстрел закончился, но я чувствую, что отдавать приказ о переправе нельзя, потому что оборона противника не подавлена, пулеметные точки продолжают вести интенсивный огонь. Звонит Цирлин, он находился в четырех километрах в тылу, связь проводная, мой связист ее держит. Спрашивает, послали ли рейс. Я отвечаю, что нет, потому что очень сильный огонь с вражеского берега. Александр Давыдович кричит в рубку: «Как это так! Немедленно послать разведку!» и тут перебой в связи. Я никого не посылаю, он звонит через минуту, снова спрашивает, опять отвечаю, что не отправил. Цирлин возмущается, и кричит в трубку: «Что вы делаете, я приказываю немедленно отправить!» Рапортую: «Отправлять нельзя, люди погибнут, задача не будет выполнена». Снова минуты четыре или пять не было с ним связи. Только восстановили линию, Цирлин звонит и спрашивает: «Что вы предлагаете делать?» Отвечаю, что нужно непосредственно по противоположному берегу дать артналет и направить авиацию. После этого можно будет переправляться, иначе невозможно. Короче говоря, выполнили мою просьбу, дали беглый налет по берегу. Только тогда я приказал начать переправу, которая прошла удачно. А у меня был катерист Вахарловский, ему шапку в первом разведывательном рейсе пробило пулями, зато голова осталась цела. Но мне и медали не дали. И не наградили правильно: за непослушание. Зато не расстреляли. Вообще, тот артобстрел и минометный огонь, на котором я настоял, был предназначен для работы в глубине обороны противника, а все боекомплекты был истрачены в подготовке для переправы. Но у меня тогда в голове даже и мысли не было, что должны дать награду, думал только о том, чтобы не попало. Зато в декабре 1944 года за поддержание переправы для 24-й истребительной противотанковой артиллерийской бригады мне вручили орден Отечественной войны I-й степени.

Дальше было сплошное наступление. Мы подошли к словацким речкам Грон, Нитра и Морава. Надо их форсировать. Организовали переправы. И здесь ранило одного из ротных командиров. Нашу колонну обстрелял танк противника, в котором, по всей видимости, засел сумасшедший немец, счастье только, что после нескольких выстрелов он повернулся и ушел с берега. Затем прямо на дорогу сел самолет с Цирплиным, который приказал нам наступать на Брно. Поехал вперед на легковом автомобиле вместе с женой. Дорога была интересная: она шла вровень с местностью, по обочинам асфальта не имелось канав, сразу же шли поля. И какой-то немец начал нас обстреливать. Сзади ехали солдаты на грузовиках, они спрыгнули, словили врага, тот до последнего отстреливался, так что его забили насмерть прикладами со злости. Что его заставляло сражаться? Сдался бы в плен, да и все, а он решил драться до последнего.

Объехав реку Свитава, мы приехали в Брно, и здесь командир мостовой роты Заграйский чуть было не сделал фатальную ошибку. Я приказал ему возвращаться в тыл, потому что большая техника была не нужна, мост немцы сохранили в целости и сохранности. Он поехал, но так как река делала в этом месте крюк, то комроты перепутал дорогу, им вместо нашего моста заехал на немецкую территорию. Но немцы их не раскусили, не тронули, те спохватились и повернули обратно, их начали обстреливать только тогда, когда последняя машина уже обратно уходила. Так что мы всем батальоном собрались в Брно в ночь с 8-го на 9-е мая. Легли спать, утром на следующий день началась страшенная стрельба из автоматов и пулеметов. Все вверх били. Я соскочил с походной койки, по тревоге поднимаю батальон, думаю, что немцы прорвались. Сам выезжаю на дорогу, а там один мотоциклист с горки съезжает, остановился на самом верху, поднял автомат и стреляет. И я понял, что война кончилась. Вот так я встретил Победу. Но большого праздника не получилось, потому что все солдаты находились в машинах на боевом дежурстве, спали прямо в понтонах. Понтонно-мостовой батальон всегда должен быть в боевой готовности. В то время и в голове не стояло, чтобы торжество организовывать. Сразу же после Победы нам ставились новые задачи. Мы форсировали Влтаву.

|

Командный состав 107-го отдельного Краснознаменного Сегедского моторизированного понтонно-мостового батальона. В центре сидит комбат майор Сергей Николаевич Осипов, слева от него заместитель командира батальона по политчасти Иван Васильевич Панчук, справа – заместитель по технической части Вазген Шанович Джамагорцян, начальник штаба батальона Семен Самуилович Хабер и заместитель комбата Левон Давыдович Гоглидзе. Фотография сделана чешским фотографом в районе реки Морава в 1945 году. |

Когда бои наконец-то закончились, в Чехословакии я встал на одну квартиру. Оказывается, я ночевал в доме знаменитого врача, мы разговорились с хозяином, шли с ним по дороге, а ему все кланялись. И он мне в итоге подарил легковую машину «Опель Капитен». Это была прекрасная машина, я отказывался от нее, но он настоял. А Гончар из штаба бригады забрал ее к себе, Цирлин же, когда приехал к нам и увидел эту машину, переписал «Опель Капитен» на штаб фронта. Когда Александр Давыдович уже уволился, то эту машину сделал личной. Я не вспоминал ему этого дела, но некоторый осадок остался. Если бы это была просто трофейная машина, то и мыслей бы не было, но все-таки это был дареный автомобиль, нет права его отбирать.

- Помните первого немца, которого увидели воочию?

- В первые недели войны мы видели немцев только пленными. Вели они себя по-разному, но в основном кричали одно: «Хайль Гитлер!»

- Какое в войсках было отношение к партии, Сталину?

- Это была истинная вера. Тут ничего изменить было нельзя. В Иосифа Виссарионовича Сталина все мы верили, хотя ведь знали, что он жестокий человек. В довоенное время арестовывали у нас в селе порядочных людей. Был врач, бесподобнейший человек, лечило все болезни, его даже в Тверь брали на консультацию, когда нужно было. И его арестовали. Все население жалело врача. Учительница была у нас, очень хорошая, ее тоже арестовали. Мы же то видели человека, понимали, что аресты были незаконными. Это видели все. Но молчали. Время было такое.

- Какое у вас было личное оружие?

- Пистолет ТТ. Но я им ни разу не пользоваться.

- Было ли вам известно о больших потерях в Красной Армии в 1941-1942-х годах?

- Мы видели эти потери своими глазами. Не понимали, почему так произошло, отчего беспрерывно отступаем. Но настроение все равно оставалось боевое, никто не верил, что мы будем побеждены. Все понимали, что отступление – это временное явление, и все равно мы станем наступать. Никто в этом не сомневался.

- Какое отношение в войсках было к Жукову?

- Среди офицеров Георгия Константиновича Жукова почитали, и считали, что он может все сделать. Но он был деспотичный человек. Он побеждал за счет того, что ему давали все необходимое вооружение и резервы. А если брать по качествам знаний, командования и умений, то я лично выше ценю Константина Константиновича Рокоссовского и Родиона Яковлевича Малиновского. С Рокоссовским я отдыхал вместе в Гурзуфе, в военном санатории. Он садился обедать в общий зал, никогда не ходил в отдельную комнату, и в волейбол играл вместе с нами. Все время общался с обычными офицерами. Это был особый человек. Будучи поляком по национальности, он сделал для Советского Союза очень многое, и я лично считаю, что Победа – это во многом его заслуга.

|

Встреча однополчан, слева направо: заместитель командира батальона по политчасти Иван Васильевич Панчук, заместитель комбата Левон Давыдович Гоглидзе, комбат Сергей Николаевич Осипов и заместитель по технической части Вазген Шанович Джамагорцян. |

- Как вас встречало мирное население на освобождаемых территориях?

- Очень хороший вопрос, и отвечу на него обстоятельно. Начну с украинцев. Когда мы отступали к Сталинграду в 1942-м, и наступали по Украине в 1943-м, нас одинаково встречали очень хорошо. Делали подарки, выносили к обочинам сало и мед. Не было вопросов по Украине. А вот когда мы перешли к Дону, то с одной стороны встречали хорошо, а с другой плохо. Я помню, что в одной казачьей станице встретил одну дивчину, к которой мы вошли на постой в дом, она побежала и нарвала нам перьев лука. А ее отец это увидел, и за шиворот схватил. Тогда я тут же взял отца за руку, и сказал ему: «Если я буду живой, то обязательно сюда приеду, и если узнаю, что вы что-то сделали со своей дочкой, например, плохо к ней относились, то вам не жить. Запомните это!» После войны я туда, естественно, не ездил, но во всяком случае такой факт, такая ненависть к нам ощущалась. Теперь о Молдавии. Когда мы вошли в Рыбницу, к нам прибыли с того берега реки делегация из восьми местных жителей на лодках, и они в один голос уверяли, что все молдаване согласны быть в составе Советского Союза. А вот румыны встречают всех одинаково: они не имеют понятия о чести. Кто придет, с теми и будут вести дела. Некоторые офицеры у нас нарушали поведение, ходили на свидания к румынкам. Мы с этим боролись, не из-за того, что он там переспал с кем-то, а чтобы не подхватил при этом заразу, потому что венерических заболеваний было в Румынии много. И наши офицеры заражались, врачи их лечили. Конечно, из армии за такое не увольняли, но строго наказывали. Болгары встречали изумительно, между нами исконно историческая дружба, в ней ничего и никогда нельзя изменить. Когда мы переехали на ту сторону во время реквизиции крупповского парка, болгары приготовили для офицеров обед на берегу в ресторане, еще до того, как мы с ними пообщались. Они с большой надеждой ждали Красную Армию. Я выступал во время застолья, и что заметил: когда болгары говорили тост, они били рюмкой об стол и выпивали ее залпом. А дальше проявились качества румын. Мне комбриг Тюлев дал задачу в трехдневный срок доставить трофейный парк в румынский город Тимишоара. Как это сделать, ума не приложу. Тут замечаю, что мимо наших позиций идет румынская стрелковая дивизия. Она двигается по своему заданию, я ее останавливаю, говорю, что есть приказание сверху, сам маршал Родион Яковлевич Малиновский приказал погрузить крупповский парк в эшелоны. Переводчиком у меня был вундеркинд-еврей Витя, я его всегда с собой справа в машине возил, и я попросил: «Скажи им, что надо погрузить, а я им сахар из баржи выдам». Только Витя перевел мои слова, как они тут же стали выполнять поставленную задачу. Погрузили мы этот парк, и когда я приехал в штаб бригады докладывать, то говорю комбригу: «Прибыл с заданием». Он отвечает: «А на черта вы мне нужны?! Я вам сказал парк доставить!» Рапортую, что парк здесь. Тюлев несказанно удивился, не поверил, поехал проверить. Как только осмотрел три эшелона, которые я за сахар добыл, то схватил меня в обнимку и начал целовать. Так что в нашей армии все делалось от души, а румыны любили получать награду за свою работу. Вот венгры встречали по-разному. Они не готовились встречать хорошо, но когда пообщались с нами, то все изменилось. Когда мы освобождали город Сегед, то местные жители очень боялись, что мы начнем грабить и убивать, и дали каждому солдату кожаные куртки и пальто. Но когда они поняли, что мы армия освободителей, и не будем разбойничать, насиловать, убивать или грабить, то все успокоились.

Я ходил по ночам с пистолетом, который иногда даже оставлял в машине, и сам расставлял посты. Причем ходил по дворам, среди венгров, и никто пальцем не тронул. Первый случай нападения на батальон был, как ни странно, в Чехословакии. В Брно из окна расстреляли нашего насмерть уполномоченного контрразведки СМЕРШ и начальника штаба батальона. Потом стали расследовать, думали, неужели это чехи, но оказалось, что это были немцы, заевшие в чешском доме. Словили их там, и, конечно, расстреляли на месте. Жалко, что люди погибли. А в целом чехи встречали великолепно, как и болгары. Словаки в особенности хорошо угощали. Мы после войны стояли примерно месяц в чешском селе, за это время сдружились с местным населением, и даже решили сыграть в футбол. У них все взрослое население играло в него. Мы выставили команду батальона, а чехи прислали здоровых ребят, настоящих футболистов. И они, конечно, были намного сильнее нас, им проиграли со счетом 4:1. Тут же приехал из города советский комендант, начал нас страшно ругать. Я не понял, в чем дело, что тут особенного, ведь проиграла команда батальона. Комендант тогда совсем раскричался: «А где видно, что это всего лишь ваша команда, по радио передают, что команда Красной Армии проиграла чехам!» Ну, по радио, наверное, так и передали. Все бывает. Вскоре приехала команда ЦСКА, стала играть с командой Моравской Остравы, и наши футболисты выиграли 2:1. Что еще интересно: когда мы пришли на обувной завод «Бата», то чехи предложили нам бесплатно обменять наши ботинки с обмотками на сапоги. Но никто из солдат не захотел обмотки снимать, потому что сапоги трут ноги, а обмотки очень удобны на марши.

|

Ветераны 107-го отдельного Краснознаменного Сегедского моторизированного понтонно-мостового батальона на встрече в городе Рыбница, 1980-е годы |

- Посылки домой посылали?

- Разрешение было, но я этого не делал. Вот когда после войны служил в Западной группе войск в Германии и являлся командиром понтонно-мостового полка, то мы стояли в Виттенберге, затем в Аполенсдорфе, и там, в военных магазинах, продавались искусственные ткани с добавлением целлюлозы в большом количестве. Копейки стоили, и я посылал целые отрезы сестрам. Моя старшая сестра за счет этих посылок в 1940-е годы построила себе дом в деревне, который стоил 6 тысяч рублей.

- Что было самым страшным на фронте?

- Это расплывчатый вопрос, но я больше всего боялся химической войны. Это ощущение преследовало меня повсюду. А так само понимаете, что самая трудная операция по Боевому Уставу пехоты РККА – это выполнение задачи с форсированием рек и водных преград, наведением которых мы и занимались.

- Как мылись, стирались?

- Со вшами я сталкивался не на фронте, а в тылу. Когда мы стояли под Горьким в Гороховецких лагерях, то завшивели. Почему? Питание было слабое: суп, кое-где пшенинка плавала в нем. И двести грамм хлеба на целый день выдавали. При этом каждый день строили землянки и занимались большой физической нагрузкой. Это серьезный труд, и мы все вскоре набрались вшей. При этом никто не унывал, единственное, все просились на фронт. И я в том числе. А вот на фронте кормили изумительно. Сегодня постоянно вспоминают всех Маршалов Советского Союза, командовавших фронтами, а ведь был еще один фронт – обеспечение тыла, его командиру: начальнику тыла Красной Армии генералу армии Андрею Васильевичу Хрулеву, даже маршала не дали.

- Что входило в сухой паек?

- В разное время разное. Вначале войны выдавали банку тушенки и сухари. А вот под конец стали выдавать американскую тушенку в круглых и высоких банках, ее хватало надолго, так как каждый кусочек экономили. Это была очень вкусная тушенка, приготовленная из мяса специально выращенных свиней. Там шел слой жира, полоска мяса, и снова сало, потом опять мясо.

- Существовали ли в войсках какие-то приметы, предчувствия?

- Многие солдаты верили в приметы. Не все, конечно, но я частенько сталкивался с этим. И лично в них верил. Под Сталинградом я взял ординарцем Снегирева Ивана Федоровича, который сам ко мне попросился. Это был немолодой мужик, и я как-то проснулся, и пересказал ему странный сон: «Я забираюсь на песчаный скат у подножия горы, песок сыпется, там веточка стоит, и я за нее еле-еле ухватился, уцепился и вылез». Иван Федорович мне объяснил, что я выживу на войне. Такая вот примета. И она, как видите, исполнилась. Отчего такой сон приснился, трудно сказать.

- Молились ли в войсках?

- Непосредственно на молитве солдат я не видел, а вот лежа при бомбежке многие молились. Тогда религия была запрещена, но на фронте я или другие начальники не наказывали и не упрекали за веру. Каждый имел голову на плечах. Вины-то в этом не было. К людям нужно относиться по-людски, и все. Я старался не наказывать солдат попусту. Жаль только, что солдафоны у нас были сверху донизу.

- Как хоронили наших убитых?

- В зависимости от условий. Были такие условия, что хоронить-то трудно было, невозможно даже к трупу подойти, такая сильная бомбежка и обстрел. Хоронили, писали домой сообщения. Где возможно, все становились строем и стреляли в воздух, где было невозможно, просто без почестей хоронили. Но, во всяком случае, за своих товарищей все очень переживали. Коллектив был сильно сплочен и дружен. Фронт быстро это делал.

- Как относились к женщинам-военнослужащим в войсках?

- Хорошо относились, как к обычным солдатам, они выполняли свои функции. Их в целом было очень много на фронте, особенно в зенитных войсках. ППЖ массовым явлением никогда не было. Хотя женщина всегда с кем-то встречалась, но никто не заставлял любить, за такое дело с офицера мгновенно погоны бы сняли.

- С власовцами сталкивались?

- Мне лично не приходилось.

|

Сергей Николаевич Осипов, г. Львов, 23 сентября 2013 года |

- С особым отделом довелось иметь дело?

- У них служба была очень закрытая, имелись свои сексоты в части, которые все докладывали. Никто не знал их имен, я как командир тоже не знал и не интересовался. К счастью, у меня служили очень порядочные смершевцы. Один, Лукьянов, погиб на фронте в Мелитополе, второй, Скопец Семен Самуилович, был убит в Брно. Но через них я не узнавал информацию о солдатах. Сам знал солдат лучше, чем СМЕРШ. Как-то приехал из бригады их начальник, майор, и ко мне подошел с такой претензией, мол, что вы не ловите шпионов. Спрашиваю его: «Что вы ко мне имеете, занимайтесь своим делом, а я буду своей работой заниматься». Моих смершевцев этот майор все время ругал, требовал отыскать шпионов. Не было у нас шпионов, откуда им взяться. Майор мне при встрече всегда говорил: «Такого быть не может, в каждой части должен быть шпион». А я ручался, что у нас в части шпионов нет, причем могу подписаться в этом.

- Сравнивая наши понтоны и немецкие, что бы вы могли отметить по поводу их эффективности?

- Они не могут сравниваться в одинаковых плоскостях. Почему? Потому что мы воевали, исходя из своих возможностей, заготавливали количество понтонов, при этом у нас не верили в металлические понтоны, ведь при бомбежке они тонут. А деревянные плавают. Кроме того, их можно было транспортировать от машин к берегу пешком, на плечи себе взял и перенес, а вот металлические ни за что не возьмешь на плечи. Конечно, крупповский парк – это большое и сильное сооружение. Мы таких вещей у себя не изготавливали. Надобности в металлических конструкциях при отступлении не было. А в наступлении мы стали активно использовать трофейное имущество. На Дунае, где наводили металлические конструкции, мы уже были победители, там переправу охраняли и авиация, и зенитки. Другое время было, другое соотношение сил стало.

- Часто ли приходилось брать лодки у местного населения при наведении переправ?

- Лодки частенько изымались, тут нет вопросов. Мы в Сталинграде 50 лодок на остров Зайцевский перетаскали. И население с пониманием к этому вопросу подходило – война, жертвы, ведь мы шли на смерть. А лодка – это только средство для ловли рыбы, ее можно восстановить. Но и помогать людям я всегда старался. Когда мы пришли в Рыбницу, то пятнадцать человек местных жителей от голода умерло, и я организовал ловлю рыбы толовыми шашками. Это категорически запрещалось, поэтому отъехал вверх по течению на 15 километров, и мы ловили рыбу, привозили ее и кормили население. И я не считаю себя преступником, потому что людей надо было спасать. Как иначе поступить?! Но строгость, конечно же, сохранялась. Хорошо помню случай, произошедший на квартире в Рыбнице, где я стоял. Мы остановились в семье у поляка, он нам с женой выделили отдельный вход. Однажды ночью хозяин, поляк, приходит ко мне, кладет на стол пистолет, и говорит мне: «Я сделал преступление, делайте со мной, что хотите». Он толом подорвал рыбу, по моему примеру. А у него кормящая жена. Я отмахнулся, ничего не стал делать, хотя он боялся, что его все равно будут судить, и лучше уж я его расстреляю. Ответил ему одно: «Вот что, иди к себе в комнату, ложись спать, а судить тебя не будем, но больше таких вещей делать не нужно». И все на этом.

После войны я все время работал. Служил в армии до 1969 года. Был начальником квартирно-эксплуатационного управления Прикарпатского военного округа. Построил здания для Львовского высшего военно-политического училища, штаба военного округа, выстроил военный госпиталь, многоквартирные дома для офицеров. Также строил ракетные комплексы. Выбивал деньги в Москве для строительства, доходил до председателя Госплана СССР. Сейчас, после увольнения, активно занимаюсь общественной деятельностью в Львовской организации ветеранов войны, труда и военной службы. Вот вы и услышали мою историю.

| Интервью и лит.обработка: | Ю.Трифонов |