С.Ш.- Родился 15/6/1921 в Румынии. Вообще, большая семья Шопов на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий жила в Варшаве. У деда было 12 детей: одиннадцать сыновей и одна дочь. В начале ХХ - века почти все они разбрелись по белу свету: двое уехали в Америку, двое - в Бразилию, двое - во Францию. Оставшиеся в Варшаве три брата, мать и сестра погибли в гетто вместе со своими семьями. Мой отец перед ПМВ оказался в Париже, и в 1914 году, с началом войны, вступил волонтером во французскую армию, был ранен под Верденом. Затем вступил в Иностранный Легион и прошел с ним почти всю Африку, после чего, в 1916 году, ему удалось пробраться в Россию, где при сходе с парохода в порту, он был немедленно мобилизован в русскую армию. Как имеющему боевой опыт, ему вскоре был присвоен чин фельдфебеля, несмотря на национальность. Его полк находился на Румынском фронте, и в Яссах он познакомился со своей будущей женой. Но нагрянувшие революционные события помешали женитьбе. Полк отца, «верный царю и отечеству», был направлен с фронта в Москву, для подавления возможных беспорядков, но по прибытию в город, сразу перешел на сторону восставших. Отец рассказывал, как в дни Февральской революции, на службе его окружила толпа солдат, уже успевших расправиться со своими офицерами. Солдаты сказали отцу: « Мы тебя знаем. Ты хороший парень - отобрали револьвер, саблю, сорвали погоны, кресты и медали, отобрали документы, и все это бросили в канализационный люк, и добавили - А теперь иди на все четыре стороны…». Отец пошел на Красную Площадь, где шел митинг и выступал Троцкий. Несмотря на все красноречие последнего, отец решил в большевики не записываться, а разыскал отделение партии «Бунд» и попросил выправить ему документы, что он родился в Кишиневе. И такую справку он получил. Это дало ему возможность беспрепятственно добраться до границы, там, в районе городка Спекуляны, он ночью переплыл Прут, и появился в Яссах, где, верный своему слову, женился на любимой девушке и остался жить в Румынии. Родилось шестеро детей: три сына и три дочери. Отец работал начальником участка по заготовке леса, но, с приходом румынских фашистов к власти, остался безработным - евреям не разрешалось работать на государственной службе. В кредит в лавке нам продукты больше не отпускали, платить за еду нам было нечем, и наша семья стала голодать. И тогда отец написал письмо с просьбой о помощи во Францию, командованию Иностранного Легиона, хотя надежды было мало, прошло больше двадцати лет. Оказалось, что во время службы в Легионе на него был открыт счет во Французском банке, и за эти годы там накопилась значительная по тем временам сумма! Прибыл чек на 5.000 франков - в Румынии это были очень большие деньги, целое состояние. Наша семья не только расплатилась с долгами, но и оделась с ног до головы. В 1940 году Красная Армия вошла в Бессарабию, и наша семья, восемь человек, уехала на советскую территорию, в Кишинев, где «родился» отец - справка Бунда сыграла свою роль еще раз! Говорили, что это был последний день и последний поезд, когда желающие евреи могли уехать в Советский Союз. Во всяком случае, я хорошо запомнил, как румыны стреляли вслед поезду из пулеметов. В Кишиневе я устроился на работу в КЭЧ (квартирно-эксплотационную часть) местного гарнизона, работал заведующим складом лесоматериалов. Русского языка я не знал, но начальство, увидев, что в лесном деле я прекрасно разбираюсь, выделило для работников склада переводчика, по фамилии Коган. Мы, беженцы из Румынии, три семьи, всего 22 человека, ютились в одной комнате в старом доме, спали на полу, еду готовили на трех примусах. Об этом случайно узнали начальник КЭЧ полковник Глауберман и его заместитель Макаревич. Они сразу организовали бытовую комиссию и вместе с ней пришли проверить, как мы живем в старой хибаре. В Кишиневе было много пустых квартир, оставшихся после бегства «буржуев» в Румынию, эти квартиры предназначались для прибывающих в гарнизон семей командиров Красной Армии. Прямо на месте полковник вручил для нашей семьи ключи от квартиры на улице Армянская №35, и приказал выделить машину для перевозки наших пожитков. Решили жилищный вопрос и для остальных обитателей нашей лачуги. Мы не верили своему счастью… 22/6/1941 года начались бомбежки города. Немецким самолетам ракетами указывали цели корректировщики. Меня и коммуниста Мазилова отправили дежурить по ночам на станцию Вистернечены, рядом с городом. Возле нас лежали штабеля авиабомб. Пятого июля я получил повестку о призыве в Красную Армию. Пришел в КЭЧ за расчетом, а мне денег не дают, сказали, чтобы шел к начальству, мол, с тобой давно хотят поговорить. Прихожу в кабинет к новому начальнику КЭЧ майору Минаеву. Он предложил мне остаться на «брони» и не идти в армию. Я ответил -«Хочу воевать с немцами! Мне «бронь» не нужна!». Минаев тут же распорядился выдать мне расчет, и вызвал начальника транспортного отдела - «Для нас выделено на эвакуацию восемь машин. Запиши фамилию Шоп в список, и пометь - семь человек. Их эвакуировать в первую очередь!». Мне даже сообщили номер грузовика, на котором моя семья должна была отправиться на восток. И я со спокойным сердцем пошел в военкомат. И до конца войны о судьбе своих родных ничего не знал. В военкомате не было никаких комиссий, просто собрали еще не обмундированную, не вооруженную и не обученную группу призывников, из 500 человек, и отправили пешим ходом в сторону тыла. Мы перешли по мосту через Днестр в районе Дубоссар, нас направили рыть окопы и противотанковые рвы. Возле села Григориополь нас сильно бомбили. Вскоре нам объявили, что отныне мы являемся солдатами саперной части - отдельного саперного батальона, и приказали отходить на Украину. Мы отступали, периодически задерживаясь на назначенном рубеже, где рыли траншеи и рвы. Отходили через Буг, потом через Днепр. По дороге отступления очень многие дезертировали, разбегались по домам. Только евреям некуда было бежать. Как-то на Украине копали в жару противотанковый ров, устали до чертиков. Командир взвода послал меня и еще одного украинского парня Василия Дехтяря за арбузами. Бахчи были неподалеку. С голодухи набросились, наелись, нагрузили мешки, а тут стемнело, и напарник куда-то подевался. Я стал его звать, кричать: ни ответа, ни привета. Дехтярь так и не появился, и я понял, что перебежал напарник к немцам. Поле ровное, большое, куда идти? Потерял ориентировку и устав бродить с мешком, лег на землю и заснул. Разбудил меня патруль -«Руки вверх!»…, и привели в штаб другого батальона. Здесь меня стал допрашивать уполномоченный Особого Отдела вместе с начальником штаба. Я мог говорить по румынски, по французски, по немецки, на идиш, но русского языка почти не знал, и на многие вопросы ничего вразумительного не ответил. Я знал только фамилию взводного командира, а кто ротный или комбат - не имел ни малейшего понятия. И когда выяснилось, что я еще и родился в Румынии, то мне сказали, что все им ясно - я шпион, без сомнений! Написали протокол допроса, постановили - Расстрелять! - и подписались вдвоем под протоколом. Я даже не понял, что значит слово «расстрелять». Для приведения приговора в исполнение нужна была третья подпись, комбата, а его, как на зло, не было, он уехал в штаб на совещание. Меня посадили в сарай под усиленной охраной, сутки не давали ни пить, ни есть. Жара, духота, жажда была такая, что думал о воде, а не о смерти. Приехал командир батальона. Ему сунули бумагу - подписать расстрел, но ему вдруг вздумалось посмотреть на «шпиона». Меня привели к нему. Я увидел на столе графин с водой, схватил его и стал пить большими глотками, думаю - хоть напьюсь перед расстрелом. Комбат спросил - Сам откуда? - Из Кишинева.- Где работал ?- В КЭЧ. Он встал и пристально на меня посмотрел - А меня знаешь? Я так волновался, что не узнавал его, тем более в КЭЧ работало много гражданских, а этот - военный, капитан. Он продолжил - Ну вспоминай, я же тебе ключ от квартиры давал! Я не знал слова «ключ», но комбат жестом, поворотом руки, показал, о чем речь. Это был Георгий Афанасьевич Кучеренко, начальник отдела, ведавший квартирами. Кучеренко начал орать на «особиста» и начштаба- «Вы кого хотели шлепнуть!? Вам все крови мало?!». Потом всех выгнал, позвал старшину и приказал меня одеть во все новое, накормить и напоить, и на бричке отвезти в мой батальон. Кучеренко черкнул сопроводительное письмо на листе бумаге. Когда после войны я встретил Кучеренко в Кишиневе (он руководил Межколхозстроем), то мы вспоминали этот случай с горькой улыбкой. Так я снова оказался вместе с товарищами. Мы продолжали отходить на восток, снова рыли противотанковые рвы на указанных рубежах. Строили оборону под Донецком. Здесь я подружился с двумя людьми, ставших мне верными товарищами на всю жизнь. Первый - Андрей Шевченко, из села Дивизии Измаильского района, знавший идиш, поскольку в свое время учился на портного у еврея в Констанце. Второй - Арон Авербух, еврей-«бессарабец» из Оргеевского района. Я работал в паре с Шевченко, а напарником у Авербуха, был молдаванин Чумак. Работали мы на износ, на пределе своих физических возможностей. За ударную работу можно было получить от политрука лишний кусок хлеба. Здесь наш саперный батальон пополнили шахтерами, людьми средних лет. Появилось в батальоне какое-то оружие, по несколько винтовок-«трехлинеек» на взвод. Мы отошли в Сталино, потом откатились дальше. Мы уже были полностью оборваны, начались холода, а у многих даже шинелей не было. Продовольственное снабжение батальона фактически полностью прекратилось, мы ели от случая к случаю, только когда местные жители делились с нами едой. Они же давали нам какие-то теплые вещи. Но не всегда местные жители «встречали нас с распростертыми объятиями», зачастую нам были не рады. Представьте себе картину. Заходит в станицу под Новочеркасском толпа оборванных, голодных отступающих солдат-саперов. На весь батальон всего штук пятьдесят винтовок. На улице мороз 20 градусов с ветром, а казаки отказываются нас пускать в дома. Мой друг Шевченко просто передергивает затвор винтовки, и говорит -«В дом не пустите - всех постреляем!»… После того как наши отбили ненадолго Ростов, саперную бригаду перебросили под Таганрог, и здесь произошла окончательная формировка 28-го отдельного саперного батальона, состоявшего из донецких шахтеров и бессарабских евреев. Началась распутица, грязь по колено, подвоза к передовой - никакого. Мы заняли старую немецкую землянку с печкой-«буржуйкой» посередине, на свой взвод, на 30 человек, и фактически помирали с голоду. Нам с самолетов У-2 сбрасывали черный хлеб в мешках, так мы этот хлеб делили по маленькому кусочку на брата. Это были такие крохи, что я просто клал этот кусочек в нагрудный карман гимнастерки, и не ел хлеб, (там есть было нечего) - а нюхал…Особенно страдали от голода бывшие шахтеры, привыкшие до войны после тяжелой работы в забое нормально питаться. Они быстро опухали от голода и их отправляли в тыл. Немцы при отступлении отравили запасы пшеницы, но многие из-за голода ели это зерно, и травились до смерти. Мы, трое друзей: Авербух, Шевченко, Шоп (нас в батальоне так всегда и называли - «тройка», даже если мы были вдвоем) наловчились шомполами выискивать и выковыривать из под снега старую кукурузу в поле. Ночью толкли по очереди эту кукурузу в каске и варили. Только это и спасло. А потом нам повезло. Нашли скотный двор сожженный немцами при отступлении. Там лежали под землей гниющие обугленные куски от тел животных, спаленных вместе с сараем, так сказать «окорок». Так мы стали это мясо кушать. Наш врач, жена командира батальона, Марья Петровна Васильева, пыталась нам объяснить, что мы помрем от болезней, если будем кушать эту «жареную падаль», но куда там. Дошло до того, что возле этих сараев выставили посты, запрещавшие приближаться к « нашему пищеблоку». Совсем не было соли. Но вдруг выдали сахар. Решили его обменять на соль, без который было совсем невмоготу. Кинули жребий - кому идти за солью. Выпало - мне. До ближайшего села -12 километров. Все село обошел - ни у кого соли нет. Осталась последняя изба, именно там, у пожилой крестьянки нашлось немного соли в обмен на довольно большое количество сахара. Я принес эту соль в нашу землянку. Ребята брали по щепотке. Шахтеры и «молдаване»- одна фронтовая семья… У нас во взводе было много бывших жителей Оргеева и Калараша.. Со мной вместе во взводе были Штивельман, Хаймович Даня, Тойберман, Володя Шестопалов, Изя Вишкауцан, Гриша Крейзель, два брата Гальпериных, бывший пианист Патлажан. И все они, кроме Штивельмана, погибли на этой проклятой войне.

Г.К.- Я ненадолго прерву Ваш рассказ. Меня интересует следующий вопрос. Почему Вас и Ваших товарищей оставили в Действующей армии? Ведь еще осенью 1941 года, если я не ошибаюсь, вышел приказ Сталина, предписывавший немедленно убрать всех «бессарабцев» и бывших подданных «боярской Румынии» с передовой. Вместе с «западниками», как не заслуживающих доверия. Я за последний год встречался с пятью «западниками», угодившими под этот приказ, и потом, всеми правдами и неправдами, попавшими обратно на передовую в качестве добровольцев. И насколько я знаю, под этот приказ «зачистили» даже многих «советских молдаван» и отправили вместе с «румынами» в тыл, в Трудовую Армию. Только, вроде, уроженцев Тирасполя не тронули. А как Вам удалось остаться на фронте?

С.Ш.- Осенью 1941 года о нашем батальоне, наверное, просто «забыли», и серьезной чистки не было, да и после дезертирства большинства украинцев и молдаван во время летнего отступления, наш саперный батальон сохранил только свой еврейский и русский «бессарабский» костяк. Может, поэтому и не тронули? Может, «особисты» видели, что мы евреи, знали, что к немцам не перебежим, и смотрели в «нашем случае» на этот приказ «сквозь пальцы»? Кто знает… Этот запретный приказ распространялся, как мне кажется, только на стрелковые и танковые части, и действовал, строго соблюдался, только до начала 1944 года. Но оставляли на передовой не только тираспольцев, но и оргеевцев, и бендерских. Например, Шабса Машкауцан получил Героя Советского Союза будучи наводчиком орудия, а он - оргеевский. Но недоверие «к румынам» имело место, и уже в конце 1942 года, когда повторно «шерстили» армейские ряды в поисках «западников»(я тогда уже служил в минно-горной саперно-инженерной бригаде), мне пришлось побывать на «отборочной комиссии». И только благодаря заступничеству и поручительству комбата и «писарским махинациям» в красноармейской книжке в графе - «Место рождения» - мне удалось остаться в своей части на фронте, вместо того, чтобы в составе «румынского стройбата» оказаться на Урале. Чуть позже я вам расскажу подробно, как проходила эта комиссия.

Г.К.- Что происходило с Вашим батальоном после завершения весеннего наступления под Таганрогом?

С.Ш.- Мы снова отошли к Ростову. Нашему взводу было поручено «обслуживать» Аксайский мост, то есть восстанавливать его после каждой бомбежки. Мост высокий, почему-то без зенитного прикрытия. Вот под этим мостом мы и жили. Оставалось нас целыми после непрерывных бомбежек всего 15 человек. На всех - пять винтовок. Над нами постоянно висели немецкие бомбардировщики, мы спали и ели в вырытых щелях. А потом через нас потоком пошли отступающие войска. Последними через мост прошли на левый берег девушки, какая-то женская воинская часть, все в добротном новом обмундировании. Кто такие - мы так и не поняли. И сразу после этого снова налетела немецкая авиация и полностью разрушила мост. Восстановить полотно уже было невозможно. Подъехали танкисты на шести танках, но технику переправить уже не могли, так танки просто потопили, сбросили в Дон. На правом берегу скопилось много транспорта с различным воинским имуществом, и его стали взрывать и поджигать. Мы подошли к нему, нашли там все для себя: новое обмундирование, продукты, и даже спирт. Переоделись с ног до головы.По мосту уже даже нельзя было пройти пешему. Можно было только переползти на четвереньках. Некоторые, чересчур «перегруженные», срывались и тонули… Кто -то пытался переправиться через широкий Дон на подручных средствах и вплавь. Мы, остатки саперного взвода, до последнего момента ждали, что нам дадут приказ на отход. Но никто из батальона не присылал к нам связных. Потом появился какой-то старший лейтенант, из «драпающих» и приказал нам - «занять оборону и держать мост до подхода подкреплений!». И сам ушел вниз, к срезу воды. Мы залегли со своими винтовочками на подступах к мосту, подобрали еще брошенное оружие. За нами уже никого не было. Последний заслон… Подъехали немецкие мотоциклисты, и мы стали по ним стрелять. У немцев были с собой легкие минометы в колясках, они открыли из них по нам огонь. Один из осколков мины попал мне в стопу ноги, но я мог самостоятельно передвигаться. Немцы ретировались. А вскоре появились основные силы. Мы когда увидели, сколько на нас немцев движется, то спешно перебрались по остаткам моста на противоположный берег. Иначе бы нас за минуту смели, как хлебные крошки со стола. И сразу за нами на нашу сторону стали переправляться немцы. Они пошли главной дорогой, а мы свернули на проселок, и дошли до какого-то села в низине. Наши силы были на исходе, мы были предельно измотаны. Там, в селе, мы встретили нашего батальонного доктора Васильеву. С ней был ездовой и бричка с медикаментами. Она сказала, что штаб батальона ушел на восток, и возможно, уже рассеялся по степи. Нас обступили местные жители, в основном женщины, и стали уговаривать остаться «в примаках». И даже ездовой сказал нашей докторше, кстати, очень красивой женщине - «Давайте здесь останемся, медикаментов с собой у нас много, прокормимся!». Она в слезы. Тут мы услышали звук мотора. На улицу села вихрем ворвался одиночный мотоциклист. Это был ординарец комбата, его Васильев прислал за своей женой. Он посадил доктора на заднее сиденье мотоцикла, и умчался, успев только сказать, что немцы нас окружили, находятся уже впереди нас в двадцати километрах, и больше - ни слова! Мы смотрим на дорогу, а по ней немцы идут нескончаемым потоком. А у нас - только винтовки у некоторых, да и то, с десятком патронов на каждую... Все! Конец!... Нам из этого капкана никак уже не вырваться…Нами овладело отчаяние, шансов - никаких И тут с земли поднялся Шевченко и сказал -«Кто хочет спастись!? За мной!». И мы втроем, наша «тройка», поднялись и быстрым шагом двинулись в сторону лесопосадок. Остальные бойцы не сдвинулись с места… У них уже не было сил, и веры, что мы сможем прорваться…

С.Ш.- Мы снова отошли к Ростову. Нашему взводу было поручено «обслуживать» Аксайский мост, то есть восстанавливать его после каждой бомбежки. Мост высокий, почему-то без зенитного прикрытия. Вот под этим мостом мы и жили. Оставалось нас целыми после непрерывных бомбежек всего 15 человек. На всех - пять винтовок. Над нами постоянно висели немецкие бомбардировщики, мы спали и ели в вырытых щелях. А потом через нас потоком пошли отступающие войска. Последними через мост прошли на левый берег девушки, какая-то женская воинская часть, все в добротном новом обмундировании. Кто такие - мы так и не поняли. И сразу после этого снова налетела немецкая авиация и полностью разрушила мост. Восстановить полотно уже было невозможно. Подъехали танкисты на шести танках, но технику переправить уже не могли, так танки просто потопили, сбросили в Дон. На правом берегу скопилось много транспорта с различным воинским имуществом, и его стали взрывать и поджигать. Мы подошли к нему, нашли там все для себя: новое обмундирование, продукты, и даже спирт. Переоделись с ног до головы.По мосту уже даже нельзя было пройти пешему. Можно было только переползти на четвереньках. Некоторые, чересчур «перегруженные», срывались и тонули… Кто -то пытался переправиться через широкий Дон на подручных средствах и вплавь. Мы, остатки саперного взвода, до последнего момента ждали, что нам дадут приказ на отход. Но никто из батальона не присылал к нам связных. Потом появился какой-то старший лейтенант, из «драпающих» и приказал нам - «занять оборону и держать мост до подхода подкреплений!». И сам ушел вниз, к срезу воды. Мы залегли со своими винтовочками на подступах к мосту, подобрали еще брошенное оружие. За нами уже никого не было. Последний заслон… Подъехали немецкие мотоциклисты, и мы стали по ним стрелять. У немцев были с собой легкие минометы в колясках, они открыли из них по нам огонь. Один из осколков мины попал мне в стопу ноги, но я мог самостоятельно передвигаться. Немцы ретировались. А вскоре появились основные силы. Мы когда увидели, сколько на нас немцев движется, то спешно перебрались по остаткам моста на противоположный берег. Иначе бы нас за минуту смели, как хлебные крошки со стола. И сразу за нами на нашу сторону стали переправляться немцы. Они пошли главной дорогой, а мы свернули на проселок, и дошли до какого-то села в низине. Наши силы были на исходе, мы были предельно измотаны. Там, в селе, мы встретили нашего батальонного доктора Васильеву. С ней был ездовой и бричка с медикаментами. Она сказала, что штаб батальона ушел на восток, и возможно, уже рассеялся по степи. Нас обступили местные жители, в основном женщины, и стали уговаривать остаться «в примаках». И даже ездовой сказал нашей докторше, кстати, очень красивой женщине - «Давайте здесь останемся, медикаментов с собой у нас много, прокормимся!». Она в слезы. Тут мы услышали звук мотора. На улицу села вихрем ворвался одиночный мотоциклист. Это был ординарец комбата, его Васильев прислал за своей женой. Он посадил доктора на заднее сиденье мотоцикла, и умчался, успев только сказать, что немцы нас окружили, находятся уже впереди нас в двадцати километрах, и больше - ни слова! Мы смотрим на дорогу, а по ней немцы идут нескончаемым потоком. А у нас - только винтовки у некоторых, да и то, с десятком патронов на каждую... Все! Конец!... Нам из этого капкана никак уже не вырваться…Нами овладело отчаяние, шансов - никаких И тут с земли поднялся Шевченко и сказал -«Кто хочет спастись!? За мной!». И мы втроем, наша «тройка», поднялись и быстрым шагом двинулись в сторону лесопосадок. Остальные бойцы не сдвинулись с места… У них уже не было сил, и веры, что мы сможем прорваться…

Г.К.- Судьба тех, кто остался в селе, Вам известна?

С.Ш.- После войны я пытался узнать, что произошло с нашими товарищами, не решившимися на выход из окружения. Долго искал хоть какую-то информацию о них. Поехал по их адресам, но все напрасно…Кроме одного из них - никто в родные края после войны не вернулся, видимо, тогда же, в сорок втором году, все они и погибли. Выяснилось, что вслед за нами, по нашему следу пошел на восток только один сапер, Штивельман. Он выжил на фронте, и как я слышал от его родственников, он после войны работал парикмахером в Подмосковье.

Г.К.- Как самим удалось прорваться к своим?

С.Ш.- Пошли от села в лесопосадку. И увидели там артиллерийскую часть: кони, орудия, снарядные двуколки. Артиллеристы были полностью деморализованы. Дорога, по которой шли немецкие колонны, была у них как на ладони, но никто и не помышлял открыть огонь по врагу. А снаряды у артиллеристов были…Вдруг они погнали куда-то на лошадях, частично бросив орудия. Мы метались между «передками», но никто не захотел нас взять с собой. Когда артиллеристы умчались, то мы, почти в отчаянии, проклиная все на свете, сели на землю. Что дальше? А потом взяли свои винтовки и побежали…Не было слышно канонады, мы смутно представляли, где сейчас проходит линия фронта. Шли по степи, были дни, что проходили по 50 километров в день. На больших дорогах и в больших селах - кругом немцы! В каком-то колхозе взяли себе брошенных кем-то лошадей без седел. Так я все себе отбил, ходил потом на четвереньках. Одна плащпалатка на троих. На каком - то проселке увидели девушку-военврача. Она плакала - «Меня в полк направили, а полка - нет!». Взяли ее с собой, военврач еще долго шла с нами. Мы знали, что надо уходить в направлении на Сальск. Заночевали в каком-то селе. Утром открываем глаза, а везде слышна чужая речь, немцы возле дома в десяти метрах. Мы стремглав бросились бежать. Бежим по какой-то дороге, впереди роща. Оттуда выезжает «катюша» и дает залп прямо по селу. Но нам сначала показалось, что реактивная установка бьет по нам. Это было такое потрясение… Но мы моментально опомнились и побежали к «катюше», которая уже разворачивалась, чтобы уехать. Там лейтенант -«Кто такие? Понятно. Сзади машина со снарядами, она вас подберет!». Но никакой другой машины мы не нашли. И снова шли на восток, прячась от врага, по ночам заходили в села. Сунулись как-то в одно село, и сразу нарвались на немцев. Мы кинулись назад в поле, нас искали, но облава быстро закончилась. Идем дальше. Видим старик -пастух пасет скот. Взгляд злобный. Дед, вроде как, с немецкой колонии. Шевченко говорит нам на идиш - «Давай какую-то скотину заберем для еды, а деда грохнем прямо здесь». И тут пастух все понял, что сейчас прозвучало. Видать точно - немец. Он запричитал с мольбой -«Ребята! Не убивайте! Я вам точно скажу дорогу, как отсюда выбраться и спастись! Только поклянитесь, что не застрелите!». Мы карандашиком на обрывке бумаги записали, весь маршрут следования, «рекомендованный дедом», и оставили его в живых. Через несколько суток мы вышли на перекресток дорог, а на ней стоит колонна наших бензовозов -заправщиков, 12 машин. Старший колонны - молодой лейтенант. Спрашивают - «Ребята, может, знаете, как в Сальск проехать?». Шевченко в ответ -« Если с собой возьмете, тогда мы дорогу покажем!». Теперь мы уже к своим «ехали с ветерком». Неподалеку от Сальска, мы остановились в лесопосадке. Все голодные. Станция перед нами в огне и дыму. Водители не могут оставить свои машины, обратились к нам - «Ребята, разведайте, что там творится. Может, еще жратвы какой-нибудь добудете». Пошли в город. А там полная анархия. Местное население грабит склады, разносит все по домам. Никаких организованных воинских частей не видно. Идет по улице ветхая старушка и с огромным трудом тянет мешок муки. Мы помогли ей донести муку до ее дома. Она быстро испекла нам лепешки. Принесли их ребятам. Вернулся лейтенант, старший колонны и сказал - ” Я не нашел танков, для которых мы везем горючее! Они должны были находиться в трех километрах от станции. Но там никого нет! Это - измена! Ребята! Все по машинам!». Только выехали из леска, как над нами сделала круг в воздухе немецкая «рама» и быстро ушла. Выехали на шоссе, навстречу нам легковая машина «эмка». Мы остановились. Из «легковушки» вышло трое: генерал -майор, капитан, и боец. Я впервые видел человека в генеральской форме. Генерал сказал -«Я, генерал -майор такой-то! Куда вы едете!? Какое у вас задание? - и услышав от лейтенанта, в чем состояла задача колонны, приказал - Немедленно возвращайтесь назад! К танкам!», и мы снова поехали в Сальск. Вернулись в город, снова пошли к знакомой старухе, снова искали еду. Лейтенант собрал нас и своих водителей -«Братцы, тут дело нечистое! Генерал этот, явно шпион переодетый! Он хочет, чтобы наш бензин немецким танкам достался!». Все посовещались, и пришли к выводу, что трое на шоссе, без сомнений, немецкие диверсанты. И мы поехали в сторону Кавказских гор. Это нас спасло. В те дни, кто не бежал - погиб... или попал в плен… Добрались до Елихотовской. Здесь уже стояла крепкая оборона. Мы слезли с машин. С нами быстро разобрались, кто такие и откуда, и нас взяли к себе в «местный» саперный батальон. Мы попали во взвод, которым командовал бывший школьный учитель, азербайджанец, лейтенант Хусаинов. Этот взвод заготавливал бревна, пилил деревья вдоль дороги Нальчик -Орджоникидзе, грузил их на машины, и отправлял для строительства оборонительных сооружений. А потом немцы обошли наш участок, мы снова оказались в «мешке». Хусаинов был формалистом и отказывался отходить без приказа из штаба батальона. А потом, когда нас разбомбили в щепки сразу 15 немецких самолетов, лейтенант сказал -«Уходим!». Шли под обстрелом, пока не оказались возле села Кизил, это примерно в десяти - двенадцати километрах от Орджоникидзе. Мы по дороге отступления нигде не видели нашей пехоты, а тут стояли хорошо оснащенные части, сибиряки. Когда они увидели нашу жалкую толпу оборванцев, только отдаленно напоминающую собой воинское подразделение, то сразу дали команду -«Руки вверх!». Пришел ротный, лейтенант - сибиряк: -« Вы остаетесь у нас! Будете нам помогать. Старшина, покажи им как гранаты заряжать, а то эти саперы ни хрена не умеют!». Нас заставили разносить боеприпасы по траншеям и ходам сообщения, потом показали, как надо бросать гранаты под танки. А вскоре, со стороны Нальчика пошли немцы. Шли массой, фактически на нас надвигалась «черная туча» пьяных немцев. А мы, саперы, по - настоящему еще не были обстреляны. Стало страшно. Лейтенант навалился на бруствер и выкрикнул - «Кто откроет огонь без моей команды - сразу получит от меня пулю в лоб!». Немцы шли в полный рост и непрерывно, что-то кричали -Хайль! Хайль!. И когда они подошли к нашей линии обороны на 30-40 метров, лейтенант скомандовал - «По немецким захватчикам- огонь!!». Сибиряки открыли такой убийственный огонь, что немцы сразу залегли. Они снова поднялись в атаку, но не тут -то было! Теперь с поля боя доносилось не Хайль!, а крики раненых -Майн гот! Майн муттер!.. Мы отбили еще две атаки. И тут по шоссе, в обход, на нас пошли танки. В шести километрах от Орджоникидзе их ждал сильный артиллерийский заслон, и понеся большие потери, немецкие танкисты повернули обратно, и снова вышли на нас, уже с тыла. Лейтенант-сибиряк, собрал ударную группу бойцов, кинулся по ходам сообщения навстречу отступающим танкам, и гранатами подбил эти танки. Еще несколько машин! Жаль, что моя память не сохранила фамилии этого геройского командира. После этого боя, нас, саперов - «окруженцев», хорошо накормили, выстроили, объявили благодарность за оказание помощи и отпустили. Добрались до города, вымылись там в бане, и оттуда нас направили в Грозный, где происходило формирование 1-ой минно-горной бригады.

Г.К.- Что происходило на формировке?

С.Ш.- Попал в батальон, находившийся на формировке в 30 километрах от Грозного, в горах. Батальоном командовал майор Шаронов. Несмотря на то, что я плохо знал русский язык, меня зачислили в школу младших командиров. Здесь мы впервые начали изучить минное дело. Нам показали мины: противотанковые С-30, противопехотные ЯМ-5. Обучали, как снимать и ставить мины, как делать проходы в минных заграждениях, и многому другому. Там со мной один случай произошел. В один из дней, когда в перерыве между занятиями я вышел во двор, меня заметил наш старшина и крикнул -«Шоп! Садись в машину! Поедешь в лес, на заготовку дров для кухни». Я подбежал к машине, схватился за борт, поставил одну ногу на колесо, занес другую, водитель уже завел мотор. И тут окрик за спиной -«Отставить! В чем дело? Шоп, немедленно вернуться на занятия!». Это был комбат Шаронов, он как раз и проводил занятия. Машина уехала без меня. И не вернулась… поехали искать. В лесу нашли пять трупов наших товарищей. Всех их зарезали чеченцы… Шаронов собрал батальон и сказал -«Смотрите, вот Шоп стоит в строю. Он второй раз сегодня родился!»… Прошло три месяца формировки и нашу бригаду бросили на передовую. Начали наступать на тот же Кизил. Из опытных и смелых солдат при батальоне создали взвод управления, под командованием старшего лейтенанта Чернякова, выпускника Инженерной Академии имени Куйбышева. Он был очень грамотным сапером, всегда первый добровольно изучал обнаруженные новые немецкие мины, и потом составлял инструкцию по снятию этих мин. Смелейший был командир, удостоенный за короткое время нескольких орденов. Интеллигентный, добрый и порядочный человек. Пользовался безграничным уважением и авторитетом в батальоне. Задачей это взвода было ведение инженерной и обычной разведки. В этот взвод шел тщательный отбор, туда набрали в основном, скажем так, бывших «бандитов и головорезов», было очень много бывших зэков. Был Азаров, «мотавший срок» 10 лет за убийство, насильник Петров, профессиональный вор Зайцев, были еще Плясунов и Баранов, другие ребята. Отобрали туда и меня. А дальше - начались бои на Кубани.

Г.К. - Ваша бригада, судя по архивным материалам, почти полностью погибла в боях за станицу Крымская.

С.Ш. - Бригада не погибла, а понесла тяжелые потери, в строю осталось только 20% личного состава. Там много чего происходило весной и летом 1943 года. Станицы Славянская, Киевская… Помню, как с Плясуновым пошли на разведку, переправились через Кубань, и зашли в совхоз «Гигант». Там нас люди так тепло встречали. А под Крымской действительно было кровавое месиво, здесь немцы оказали ожесточенное сопротивление. Мы как-то сделали и обозначили проходы для танков в минных полях, а наши, пьяные в стельку танкисты, помчались вперед, не глядя, напрямую, и стали подрываться на своем минном поле. Немцы открыли бешеный огонь, а потом, поняв, что дорога нами разминирована и под таким огнем ее нам, снова, не закрыть минами, кинулись по ней в контратаку. И был у нас один боец, еврей Николаевский, которого все звали «Дудель» или «Цыган». Он бросился один на дорогу и снова ее заминировал. Я стоял рядом с начальником штаба батальона, и слышал, как наш начштаба Бестужев кричал Николаевскому -«Давай! Молодец! К Герою представим!», но Николаевский был тяжело ранен в ноги прямо на этой дороге, и истек кровью от смертельного ранения, еще до того, как к нему сумели подобраться товарищи… Теперь на минах стали подрываться немецкие танки. Они отошли назад, и все затихло… В июне 1943 года нашу бригаду должны были перебросить на другой участок фронта. Перед этим дали задание заминировать всю полосу обороны и передать участок сменщикам, стрелковому полку. В батальоне оставалось в живых намного меньше ста человек, из пятисот. Все сделали ночью. На мою долю выпало вставлять взрыватели. Но при передаче минного поля стрелкам, их полковой инженер обнаружил, что на отдаленных участках поля мины лежат без взрывателей. Меня и Плясунова, к тому времени ставшего из старшин младшим лейтенантом, вызвали в штаб и приказали: проверить все минное поле, и где нет взрывателей - поставить. Легко сказать! Лето пыль, жара, немцы совсем рядом… Я навсегда запомнил этот день - 15 июня 1943 года. Мой день рождения. Нам дали сухой паек: сухари, консервы, спирт, и даже шоколад. Я даже не подозревал, что мне, как некурящему, полагается шоколад. Добрались до речушки, и там под деревом закопали все припасы. Решили, что если после выполнения этого задания мы останемся живыми, вот тогда - и выпьем и закусим…Это была адская работа. Ползали по -пластунски, снимали грунт, извлекали мины, проверяли, есть ли взрыватель в мине, если нет - вставляли, снова ставили и маскировали мины. Стали черными как негры, друг друга не узнавали. Кончили эту каторжную работу, вернулись к речушке, выкупались, и только тогда поели и выпили спирта. Пришли в батальон, доложили. А кого послать в штаб стрелкового полка за актом приемки, сопровождать нашего зам. начштаба? Опять меня. Только подъехали к переднему краю на тачанке, как начался артобстрел. Офицер успел заскочить в блиндаж, а я нет. Кинулся в воронку, но осколок снаряда достал меня и там, попал в бедро. Я даже сразу не понял, что произошло, почему кровь течет?. Привезли назад в батальон. Ранение было легким, но … Наш врач, нацмен в звании майора, сначала меня обматерил, а потом стал настаивать, на моей немедленной эвакуации в госпиталь, мол, он не хочет брать на себя ответственность, вдруг я загнусь от заражения крови?! Но майор Шаронов сказал -«Я приказываю лечить его в дороге. Шоп остается в батальоне, будет охранять мою машину, а ты давай, лечи!». Так снова майор Шаронов, мой славный комбат, своим решением счастливо решил мою судьбу. Я остался в своем батальоне, вместе со старыми боевыми товарищами. Это был уже третий случай, когда Шаронов меня выручил. А до этого, он спас меня на «комиссии». Помните, я вам говорил, что в конце 1942 года в нашей бригаде сделали очередную проверку личного состава, чтобы выявить всех «бессарабцев» и «западников», независимо от национальности, снять их с передовой и отправить в тыл на трудфронт. Приехал какой-то полковник и стал вызывать к себе по одному. Мои друзья, сержанты Авербух и Шевченко, прошли комиссию благополучно. Но когда в моих документах полковник увидел запись - « место рождения - город Яссы», то у него глаза на лоб полезли. Вначале он говорил со мной «по доброму», сказал - «Зачем тебе оставаться на передовой? Тебя же, не ровен час, ни сегодня, так завтра - убить могут!». Я показал рукой на находившегося рядом нашего одноглазого «бессарабца», писаря Котова, и на своем ломанном русском языке спросил у офицера - «Почему он может остаться на фронте, а я - нет?». Полковник повысил голос: - Ты хочешь специально остаться, чтобы перебежать к румынам!... Я вше расстроенный из комнаты и столкнулся с комбатом. Шаронов поинтересовался - «В чем дело?» - «Нашу «тройку» разъединяют. Меня отправляют в тыл». Шаронов - «Пошли, зайдем назад». Начал уговаривать полковника, но тот, ни в какую - «У меня инструкция, как я могу ее нарушить!? Он же из Румынии!». Шаронов ему ответил - «Я хорошо знаю этого солдата, и за него ручаюсь. Давайте бумаги, я подпишу, что беру на себя всю ответственность ». И наша «тройка» сохранилась в батальоне.

Г.К. - А вообще, Ваша национальность как-то влияла на отношение к Вам со стороны боевых товарищей и непосредственных командиров?

С.Ш. - Нет, ко мне всегда было хорошее отношение. Меня в инженерно-штурмовой саперной бригаде как-то пытались в штабе записать в документах русским, Семеном Георгиевичем Шоповым - я отказался. И несмотря, что в нашем взводе разведки большинство бойцов было из бывших уголовников, никто меня «жидком» и так далее, не называл. Наоборот всячески помогали, и даже оберегали. Мой товарищ Вася Азаров, с которым мы часто работали в паре, всегда прикрывал меня собой и заботился обо мне. У всех разведчиков были командирские ремни со звездой на бляхе, а меня нет. Как-то ползем в разведку по трупам, лежит убитый старшина с командирским ремнем. Азаров снял с него ремень и дает мне - «Держи на память. Когда меня убьют, вспомнишь Васю Азарова»... У него была одна странность. Когда начиналась бомбежка, он вылезал из окопа и ходил возле, не обращая внимания на разрывы бомб. И погиб потом на Сиваше, во время бомбежки…Родом он был вроде из Брянска… Иногда сам комбат Шаронов, или Бестужев, или наш взводный Черняков меня спрашивали -«Шоп, как ты там с урками? Отношения нормальные? Не обижают?». Я понимал, что их интересует, не прижимают ли меня из-за национальности. Но, действительно, ничего такого - не помню. И когда был в 28-м отдельном саперном батальоне, под Тагарогом состоявшем из шахтеров и румынских евреев, - не было никакой ненависти к нам. Подыхали вместе от голода, никто не вспоминал, кто какому Богу до войны молился…Мой взводный ленинградец Черняков, предчувствуя свою скорую гибель, как -то на отдыхе, перед возвращением на передовую, позвал меня к себе поужинать. Сидим в избе, он говорит -«Сеня, знаешь, почему я тебя сегодня позвал? -Нет.- Хочу тебе признаться. Я еврей. Об этом никто не знает, кроме лейтенанта Бозина. Он тоже еврей, но по документам мы с ним числимся русскими. Но мне недолго осталось, и я хочу, чтобы ты об этом знал. Мой отец крестился, а мать осталась набожной, соблюдает все традиции. Не веришь?»- и тут он стал произносить вслух молитву на иврите… А внешне Черников выглядел чистым русаком.

Г.К.- Предчувствия Черникова не обманули?

Ш.С.- Он вскоре погиб. Как-то ночью на машинах перебросили нас к передовой. Село, бывшая немецкая колония. Хорошо подготовленная линия немецкой обороны. Замполит толкнул речь перед боем. Заняли позиции. Штаб батальона расположился под сгоревшим танком. Рядом со мной один старшина только закурил - и в тоже мгновение ему снайпер попал точно в голову. Утром получаем приказ - сделать два прохода для наступающей пехоты через минное поле и ряды колючей проволоки. На первый проход пошли командир роты Гончаров со своими бойцами. Все погибли. Огонь такой - что головы не поднять. Пошла группа Пономарева - все убиты. Меня Бестужев отправляет с пакетом в штаб бригады. Навстречу мне Черняков, чуть подвыпивший. Он как раз получил в штабе бригады очередной орден и возвращался в батальон. Я говорю ему -«Подождите немного с возвращением. Там такая свалка началась, все там сегодня поляжем». Он ответил -«Нет, там бой идет, мне туда надо!». Он пришел на передовую, посмотрел, что творится, и сказал -«Я сделаю проход!». Взял ножницы для резки проволоки, лег на спину и сделал проход под огнем. Вернулся к танку, где разместился штаб. Бестужев ему - А второй проход попробуешь? - Черняков только кивнул в ответ. Он прополз на спине какое-то расстояние среди рядов проволоки, но видно, что не смог ее прорезать. Вдруг Черняков поднялся, и ему сразу снайпер всадил пулю в сердце…

Г.К. - Когда Ваша бригада стала штурмовой?

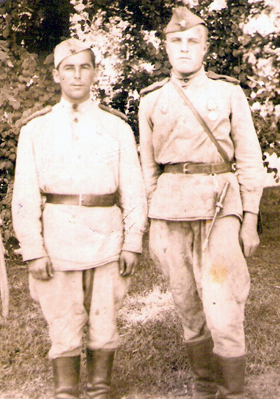

С.Ш.- Летом сорок третьего года нас отправили на переформировку под Москву, в Воскресенск, и здесь бригада стала именоваться 12-й штурмовой инженерно-саперной бригадой. Командовал бригадой генерал-майор Павлов. Начальником штаба был Борисов. Майор Шаронов остался командиром батальона, получившего новый номер - 59-й батальон. К нам пришло массовое пополнение из курсантов военных училищ. Личный состав переобмундировали, всем выдали «панцири» (прообраз бронежилетов). Нас стали называть «сталинская армия», но не от имени «вождя народов», а от слова сталь. Впрочем, в Крыму, в жару, все эти «панцири» побросали куда попало. На переформировке нас гоняли на учениях день и ночь. Вскоре нас перебросили под Мелитополь. Отступая от этого города, немцы оставили нетронутым большой спиртзавод, и, подождав, пока наш народ перепьется, кинулись в контратаку. Удержать их было нечем и некому. Немецкие танки беспрепятственно мчались по дороге, заминировать которую мы не успевали. И тогда командир одного из наших батальонов, капитан Серпер, вместе со своим адъютантом залегли в кюветы по обе стороны дороги, перебросили друг другу веревки, пользуясь тем, что танк прямо перед собой почти ничего не видит, когда очередная, ничего не подозревавшая машина поравнялась с ними, подтаскивали веревкой мину прямо под гусеницы. Так они подорвали несколько танков. Дорога оказалась блокированной подбитыми машинами, съезжать с нее на старое минное поле немцы не решались, и атака немецких танков захлебнулась. Адъютанта комбата тогда убило, а Серперу было присвоено звание Героя Советского Союза.

Г.К.- Серпера вы знали лично?

С.Ш.- Я немного общался с ним. У него в батальоне был разведчик, польский еврей Штрамер, мой хороший знакомый, и мне через него пришлось познакомиться с Иосифом Лазаревичем. Он пришел к нам в бригаду после ранения и штрафбата. В 1942 году Серпер попал в плен, оттуда бежал, прошел проверку в спецлагере где-то под Ереваном, и был «за плен» направлен в штрафбат, «искупать вину кровью». Хороший был человек. Я слышал, что он умер в Америке лет пять тому назад. А Штрамер еще живой,ему сейчас 90 лет, он здесь с 1956 года, приехал с «польской волной эмиграции».

Г.К.- После Мелитополя бригада пошла на Крым?

С.Ш.- Мы застряли на берегу Сиваша на целых полгода. Готовили переправу - три километра. Работали только по ночам. напарником Жильниковым выкопали себе окоп, вернее - просто нору, подбрустверный блиндаж под берегом, на плацдарме и поддерживали связь с Большой землей. Двенадцать раз мне довелось переходить Сиваш вброд. По горло в соленой воде. Соорудили себе какую - то печурку, но дров нет, так собирали колючки для растопки, но не согреться толком, не обсушиться. Нам выдавали четвертинку водки -250 грамм на двоих в сутки, а ходили мы через Сиваш по очереди. По очереди сушились, по очереди выпивали все 250 грамм - ста двадцатью пятью граммами после такого купания в ледяной гнилой воде не согреешься. Переправу готовили по частям, под берегом, звенья приготовленных мостов тщательно маскировали. Появилась «рама», ее нужно было сбить, во что бы то ни стало, и ведь - сбили! Двух летчиков взяли в плен. Кто знает немецкий? Прибежали за мной, переводи! Комендант переправы требовал узнать только одно: успели они передать своим об обнаруженной переправе или нет?! Что немцы знают?. Немцы молчат. Раздели их. Холодно. Все равно молчат, отказываются с нами разговаривать. Разделили их. Один говорит - Я француз. Но французский язык я тоже знал. Спросил его уже на французском -«Вы успели передать?» -«Нет! Мы не сообщили». Летчиков снова одели и отправили в наш тыл. И все равно, немцы обнаружили переправу, и стали ее нещадно бомбить. Смотришь, то наш сбитый самолет, то немецкий - падают в Сиваш или врезаются в берег на плацдарме. В конце марта или уже в самом начале апреля все было готово к наступлению в степной Крым. Но вдруг разразился сильнейший снегопад, а потом ударили морозы. Много народа замерзло насмерть. Нас, засыпанных снегом, нашли случайно по телефонному проводу. Мы уже были в жутком состоянии. Наступление отложили. Штаб укрылся в блиндажах, там обошлись «малой кровью». Бестужев приказал отправить в лазарет, перевести своего офицера, ПНШ, через Сиваш. Я повел его, и мы нарвались прямо, примерно, на взвод немцев. Успели упасть в снег. Немцы были от нас в десяти метрах, но мы смогли скрытно отползти назад. Прошло несколько дней, наступила настоящая весна, жаркие дни. Мы ворвались на полуостров, дошли до Джанкоя, и потом первыми вошли в Симферополь. А дальше - на Севастополь. Под Балаклавой были такие моменты, что и не передать в устной форме. У немцев кончились боеприпасы, так они сверху бросали в нас камни, дрались до последнего. Принес пакет в штаб бригады, там со мной разговорился наш начштаба Борисов. Он подробно расспросил меня, что я, и откуда я, а потом произнес -«Вот что я тебе, сержант, скажу. У нас, таких как ты, кто с сорок первого года в армии, в бригаде очень мало осталось. Когда дойдем до твоей родины, я заберу тебя в штаб, будешь моим помощником или адъютантом. Мне обязательно будет нужен переводчик с румынского. И спорить со мной не думай, считай, что это будет приказ». А потом была первая атака на Сапун -гору. Мы должны были идти вместе с бригадой морской пехоты, кажется с 84-й. Морякам перед атакой дали здорово выпить. Они пошли вперед с криком «Полундра!», но все сложилось тогда неудачно. Начштаба Бестужев лично пошел в разведку, меня взял с собой. Насилу добрались до какого-то места, он говорит -«Отсюда, будем вести наблюдение!". Но видно плохо. Ближе не подобраться, сильный заградительный огонь. И тут Бестужев решился перемахнуть через бугор. Но дело то днем происходило. Проскочить успели, а потом нас зажали. Лежим на земле, а рядом с нами полусгнившие останки моряков погибших здесь в 1942 году. Истлевшие тельняшки, бляхи от ремней… Мы рванули обратно, и попали на старое минное поле. Лежали на этом поле до темноты, притворяясь убитыми. Только в сумерках оттуда выползли. Но пришли и для нас счастливые дни. Я до сих пор отчетливо вижу перед собой события майских дней сорок четвертого года. Взяли высоту, прямо над морем. Два немца - офицера, не желая сдаваться в плен, с криком «Хайль Гитлер!» кинулись с высокой скалы вниз. Ведем пленных к себе, конвоируем к штабу батальона, а нам навстречу матросы из морской пехоты. Под дулами автоматов забрали у нас пленных, отбили, и стали их убивать прямо на месте. А нам говорят -«Мы с этими суками за все рассчитаемся! Попомнят гады сорок второй год!» А вы не дергайтесь, а то и вас постреляем!»….Из Крыма нас перебросили на Малую Лопатиху, потом мы форсировали Днестр. Здесь нашим взводным командиром временно стал Плясунов. Наш начштаба Бестужев ушел на повышение, комбатом в 57-й батальон. За Тирасполем, в районе села Слободзыя, 20 августа сорок четвертого года, к нам в батальон приехал Борисов на «виллисе», и приказал -«Шоп, собирайся. Думаешь, я забыл про свое обещание?». Так я стал адъютантом начальника штаба бригады. И мы втроем - полковник Борисов, его шофер и я поехали в Румынию. Батальоны бригады ушли с танкистами на Бухарест. А мы поехали в Тульчу, переправились через Дунай, и дальше - в Констанцу, присмотреть место для будущего базирования бригады. Позже, отправились в Добруджу, на границу с Болгарией. Здесь на железнодорожной станции я случайно встретил Карагина, своего соседа по Яссам, но он ничего не знал о судьбе моей семьи. А потом поступил приказ - прибыть в город Стары-Загоры. Я не мог привыкнуть к своей новой службе: сытая жизнь, никаких боев. Все было так непривычно и странно. И тут судьба нам напомнила, что все мы смертны, в тылу или на передовой. На горной дороге в наш «виллис» врезался «студер» с пушкой на прицепе. Наш шофер погиб сразу, меня вышвырнуло от удара метров на десять, я потерял сознание. Очнулся, рядом Борисов, тоже весь в крови. Нас нашли, привезли в город Сливен, там как раз проходил парад по случаю изгнания оккупантов. Отлежались, и в Югославию, где находилась наша бригада. На каждом шагу партизаны, угощают - «Выпей с нами, братишка!». В Югославии мы стояли в немецком селе, которое до войны финансировалось богатыми немецкими меценатами, живущими в Америке. Шикарные двухэтажные дома, амбары и дворы, конюшни, хлева, сараи, склады, все забито отборным добром, лошадьми и скотом. В подвалах огромные бочки с вином и настойками. Партизаны закрыли местных немцев в здании школы и выставили охрану, опасаясь расправы со стороны других партизан. А мы устроили себе «рай на земле». В последний день, перед возвращением на передовую, был настоящий пир. Сибиряки лепили пельмени, евреи жарили куриц, а нацмены резали овец на «бешбармак». Мы отмечали - то ли окончание отдыха, то ли возвращение на встречу со смертью. Но было весело. Утром никто не мог встать. Командование разрешило нам остаться в селе еще на один день. А дальше нас ждали бои в Венгрии. Нашего начштаба, полковника Борисова в ноябре отозвали в Москву в штаб РГК, на новое место службы. Он имел право взять с собой одного человека. И он сказал -«Соломон, готовься, поедешь со мной». Но потом сходил к комбригу, вернулся, и говорит мне -«Комбриг не хочет тебя отпускать. Приказал забрать в тыл беременную медсестру из саперного батальона». Борисов вызвал майора Бестужева -«Заберешь Шопа к себе в батальон. Береги его, он у нас один из последних живых ветеранов бригады». Бестужев - «Что я, не знаю об этом.? А Шопа живым до конца войны как-нибудь дотянем. Он это право заслужил». Простились с Борисовым. Было жалко расставаться с этим умным, образованным и приличным человеком, которого уважала вся бригада. Я взял вещмешок и пришел в бестужевский батальон. Бестужев налил мне стакан водки и сказал -«Будешь у меня в штабе, вперед тебя больше не пущу». Я попросил -«Товарищ майор, отпустите» -«Чем тебе тут плохо? Сиди, будешь моим ординарцем». Но у него уже был ординарец, одессит Каневский. И почти весь штурм Будапешта я провел при штабе батальона, в качестве «свадебного генерала». У нас убило писаря из ПФС, и начальник этой службы взял меня на его место. Я отказывался, мол, плохо знаю русский язык. Но 12-го февраля 1945 года нам объявили приказ Верховного, взять Будапешт. Приказ на последний и решительный штурм. А накануне, «власовцы», переодевшись в красноармейскую форму, вырезали у наших соседей из стрелковой дивизии боевое охранение, зашли к нам в тыл и устроили резню, и нам пришлось занимать круговую оборону и отбиваться от них. Но двенадцатого я сам пошел в штурмовую группу. Тогда все пошли вперед. Я даже видел, как в одной из групп, в бой шел полковник с наганом в руке. И немцы стали массово сдаваться в плен. Но наша группа продолжала зачищать квартал и подавлять последние очаги сопротивления. Несколько раз мне пришлось ходить парламентером и уговаривать противника сложить оружие без лишнего кровопролития. И когда весь город уже был фактически взят, мы еще продолжали воевать. В одном из домов засела группа смертников и держала под прицелом две улицы, стреляли во все стороны. Взяли две стены этого мадьярского дома. Взводный говорит - «Это точно - эсэсовцы, смертники. Надо взрывать дом. Соломон, пошли двух бойцов за взрывчаткой». Идти надо было далеко, скоро бы бойцы не вернулись, да и стало обидно: вся армия уже гуляет, одни мы тут застряли по самое немогу. Отвечаю ему -«Давай попробую их уговорить сдаться». Пополз вдоль стены. Только начал «агитировать» -«Дойче, их зин гефанге…», как сверху полетели гранаты. Лейтенант - «Я же предупреждал, что это дело пустое. Угомонись, Соломон. Давай их рванем к такой-то матери!» - «Нет, давай подождем, я еще разок попробую». Снова подполз по - пластунски к дому, кричу им, что даем десять минут на раздумье. В ответ стрельба. Но я не унимался, пополз в третий раз. Снова кричал, что мы даем шанс подумать, что мы не воюем против простых немцев, а наш враг - гитлеризм. Кричал, что мы обещаем сохранить их жизни, у них будет шанс увидеть свои семьи, жен, детей. А если не сдадутся - мы взорвем дом, и никто не узнает, где лежат их кости. Стрельба прекратилась. Стали спорить. Я снова дал десять минут на размышление. Потом еще пять. Поднялась штора. Высунулась винтовка с белым платком на штыке: - Мы сдаемся!... Приказываю -Выбросить оружие!. Накидали целую кучу: пулемет, автоматы, пистолеты… Оказалось, что в этом доме они блокированы. Хозяин - мадьяр заколотил двери толстыми досками, а другого выхода в доме не было. Было небольшое слуховое окно, но нам показалось, что пролезть в него невозможно. Подошел с товарищем, с Петровым, чтобы как-то открыть эти двери. И тут из глубины двора появились два немецких офицера, которым как-то удалось протиснуться в это слуховое окно. А из окна еще показалось дуло снайперской винтовки. Я успел развернуться и дать очередь из автомата по ним и точно попал. Это движение спасло мне жизнь, разрывная пуля летела в сердце, а попала в правое плечо. А напарнику еще одна пуля попала в бедро. Добили этих двух, да еще большими булыжниками размозжили им головы. Снайпера тоже прикончили. Рука безжизненно повисла. Мне даже показалось, что ее оторвало, и она держится только на сухожилиях. Подбежал санитар, кричу ему - Отрежь!- С ума сошел?! Меня за такое под суд отдадут!... Он перевязал меня и Петрова. А в это время ребята открыли дверь в дом. Вышли немцы. Построились в шеренгу. Показывают на своих двух убитых, мол, мы не виноваты, знали, что они собираются бежать, но не думали, что они окажут сопротивление. Четырнадцать немцев в шеренге. Все офицеры СС. Командир взвода сказал мне: -«Ты с ними вел переговоры, ты пострадал и тебе решать их судьбу. Они договор нарушили, и мы имеем полное право их расстрелять, тут же, на этом месте. Одни черт, тут сплошь эсэсовцы». Я возразил -«Они сдались, и мы должны отнестись к ним как к военнопленным. Мало, что ли, крови сегодня уже пролито?». Лейтенант -«А мы сейчас, давай посмотрим, с кем имеем дело?». Я подошел к шеренге - «Я хотел спасти вам жизнь, а вы…»- все опустили головы. Начали проверять. Первым стоял немец из Дюссельдорфа, имевший чин в переводе на армейские звания - полковник. Имя запомнил - Ганс, фамилию - нет. Ганс показал нам фото, где он с женой, один ребенок в коляске, второй стоит рядом, а потом добавил - «Мы решили умереть, но не сдаваться, но когда вы заговорили о наших семьях…». Вторым был майор, который помимо фотографий, показал письмо своего друга из концлагеря, в котором тот упрекает его за то, что он вышел из компартии и примкнул к фашистам! Ничего себе, эсэсовец - бывший коммунист… Лейтенанту показалось, что я слишком мягко с немцами разговариваю, он оттолкнул меня в сторону и далее продолжил сам. Подошел к третьему, взял его за подбородок, приподнял - «Ты откуда сволочь! По-русски отвечай!». Немцы страшно удивились, но головами на третьего кивают -«Я-я, русиш». Его сразу в сторону. Немолодой капитан. Он молчал, и смерть принял молча. Потом еще одного спрашивает -«Ты кто?» В ответ -«Руссише швайн!». В расход его… Дошел до седьмого -«А ты, землячок, с каких мест? По-русски отвечай, сучара!». Седьмой решил, что может, спасет себе жизнь и назвал какое-то село под Днепропетровском. Не спасло… Застрелили. Лейтенант мне говорит -«Дальше, ты сам продолжай». Еще один презрительно мне бросил -«Юде!». Его туда же, к немецким праотцам… В строю осталось стоять всего девять немцев. Командир сказал -Решай с остальными скорее, как скажешь, так и будет - Пусть идут в плен… Оставил им жизнь. И то, что мы расстреляли нескольких офицеров, то я не считаю это каким-то преступлением. Тем более что убили эсэсовцев, а за этих сволочей, с нас бы никто не спросил.. Ожесточение было велико. Надо это понять. Была война, фронт, передовая, бой. Бой… из которого, мы только вышли. Или - еще не вышли… Плечо мое было раздроблено. По рукаву стекала кровь. Было больно, за себя, за всех и за все… В госпиталях я пролежал полгода. Последний госпиталь -в Тбилиси. 7/6/1945, ровно через четыре года после моего призыва в армию, день в день, я инвалидом вернулся в Кишинев, поступил работать в Главснаблес, и проработал в этой системе сорок три года. Свою трудовую книжку я так ни разу и не видел.

Г.К. - Что-то о судьбе своей семьи удалось узнать?

С.Ш.- Однажды в трамвае меня окликнул человек, перед войной работавший со мной в КЭЧ: - Ты что-нибудь знаешь о своей семье? -Нет.- Слезай. Вышли, сели на скамеечку, и вот что он рассказал. Машин для эвакуации семей работников КЭЧ не дали, предложили место в поезде. Этот поезд был последний. Две семьи, этого человека, тоже еврея, и моя семья Шопов собрали вещи, и пошли на станцию. В пути их застала бомбежка. Все спрятались под мостом. После отбоя моя мать вдруг наотрез оказалась эвакуироваться: - Поедем в Яссы. Там родители, брат, сестра. -Легла на землю и ни с места. Стали тащить ее силой, но это не помогало. Вторая семья быстро пошла к станции и успела сесть в поезд. Прямо за их спиной, в трехстах метрах от станции, появился выброшенный немецкий десант. Началась перестрелка, эшелон ушел под огнем. Больше поездов из Кишинева на восток не было. Они остались. Семь человек. Отец с матерью, два брата и три сестры… В другой раз кто-то окликнул меня по фамилии, и на возглас обернулся один рабочий, молдаванин. Подошел ко мне -Ты меня не узнаешь? -Нет. -Я вам приносил продукты в гетто, хлеб, сало, старался поддержать … Помнишь, как жандарм за это меня сильно ударил прикладом? Неужели не помнишь? И я понял, что он принимает меня за моего младшего брата. Сказал ему - «Я не был в гетто. Я был на фронте!», и показал изуродованную руку. Парня звали Думитру Лупашку из села Трушень - да будет всегда добром помянуто его имя. Думитру рассказал, что когда он пришел к гетто с передачей в очередной раз - в гетто было пусто. И добавил, что мой отец прекрасно знал, что их ждет… В районе Дубоссар немцы расстреляли 18.000 евреев, но именные списки есть только на две тысячи жителей Дубоссар и Григориополя. На остальных - данных нет, но я думаю, что именно там покоится прах моих родных…Светлая им память…

| Интервью и лит.обработка: | Г. Койфман |