Я, Альтшуллер Рэм Соломонович, родился 11 сентября 1926 года в городе Ново-Ржеве Калининской области. Сейчас это Псковская область. Помните, у Пушкина есть такое четверостишие:

"Есть на свете город Луга

Петербургского округа.

Хуже б не было сего городишки на примете,

если б не было на свете Ново-Ржева моего".

Это в тридцати километрах от Пушкинских Гор, где похоронен поэт.

Мой отец, какое то время занимался просвещением, как тогда говорили "избач" (народное название культработника, руководившего работой избы-читальни - прим.А.Ч.) Потом он командовал, каким-то отрядом, а затем служил в погранвойсках. А мама работала учительницей.

У моего отца были два брата, тоже военные. Моисей - широкоплечий, мощный сержант морской пехоты, а Илья был лейтенантом, командиром миномётной батареи, служил в Брестской крепости, где и погиб. (В базе данных ОБД-Мемориал есть данные о пропавшем безвести лейтенанте Альтшуллере Илье Михайловиче 1909 г.р., командире минометного взвода 222-го СП, 49-й стрелковой дивизии, которая 22 июня 1941 года стояла в пригороде Бреста - прим.А.Ч.)

Отец служил в разных местах, поэтому мне довелось даже на Дальнем Востоке учиться. Но когда его перевели в Узбекистан, то меня отправили к бабушке. Там под Ново - Ржевом есть большой посёлок Бежаницы, в котором и жили мои дедушка, бабушка и другие наши родственники. Потом его перевели сюда в Ленинград.

1937-й год, слава Богу, ни кого из моей семьи всерьёз не коснулся. Мои дедушка, бабушка, тётя Ханна и её маленькие дети жили очень скромно, занимая половину дома. А во второй половине жили мои друзья Руслан и Вадик со своей мамой. Они были детьми белого офицера, дворянина. Но когда их отца арестовали, то они были вынуждены уехать из Ленинграда.

Как вы знаете, в 1937 году шла гражданская война в Испании, и с Русланом, с которым мы были одногодки, накопили сухарей и убежали воевать в Испанию. В шести километрах от Бежаниц, находится станция Сущёво. Мы сумели добраться до станции, сели в поезд, проехали остановки три или четыре и нас с поезда сдали в милицию. Привезли домой, ну и на этом наш героический поход закончился. Это я говорю к тому, чтобы вы понимали, что даже в столь юном возрасте в нас уже была определенная, серьёзная закваска, в хорошем смысле этого слова. Она бродила, будоражила нас, несмотря на всё, что творилось вокруг. Помню, что я всегда почему-то хотел командовать. Даже сохранилась фотография, кажется, тогда я учился в пятом классе. Стоит моё "подразделение", все босые, зато в будёновских шлемах, а деревянный пулемёт "максим" на колёсиках, выглядит как настоящий. А тогда нам казалось, что даже лучше настоящего. Мы играли постоянно, и в этих играх получали определенное мировоззрение. Но все хотели быть только "красными", играть за "белых" никто не хотел. Мы уже знали, кого надо бить, кого надо убивать и где должны быть мы.

|

В 1938 году родители снимали две небольшие комнаты в Пулково. Тогда это была огромная деревня на развилке, где сейчас находится поворот на Пушкин. С правой стороны, там стояли дома, но она вся сгорела во время войны. Помню, как мимо дома, в котором мы жили, в Пушкин везли на машинах испанцев. А мы тогда носили такие испанские пилотки с кисточкой впереди, и когда они проезжали мимо нас, то мы все поднимали правую руку, сжатую в кулак и приветствовали их лозунгом, который тогда знали все: "Но пасаран!" ("Они не пройдут!" Во время Гражданской войны в Испании эти слова, сказанные Долорес Ибаррури, стали одним из символов антифашистского движения - прим.А.Ч.) Так, что всё это я помню.

Но поскольку я был единственным ребенком у родителей и постоянно требовал сестренку, то они поехали в Пушкин, где люди разбирали детей, вывезенных из Испании. Отец сказал: "Будет у тебя сестра", и они уехали. Когда родители вернулись, я был в саду и отец мне спокойно рассказал, что они уже выбрали девочку, хорошую такую девочку, испанку. Но к ним с мамой подошла бездетная семья, муж и жена, и они упросили отдать девочку им. Я помню, какой я устроил скандал… Заскочил в дом, закрыл дверь, благо хозяйки не было, захлопнул окна и долго не пускал в дом родителей. Так мне хотелось сестрёнку…

А ещё я просто мечтал получить значок "Юный Ворошиловский стрелок". Когда летом 1940 года я отдыхал в пионерском лагере под Лугой, то там с нами занимался пожилой военрук. Для получения значка требовалось выбить из мелкокалиберной винтовки 40 очков из пятидесяти. Но у меня всё никак не получалось это сделать, и так мне было обидно и стыдно. Просто невероятно как хотелось получить этот значок, привинтить его и показывать всем.

Потом как-то приходит военрук и говорит, что привезли настоящие боевые винтовки Мосина. И для сдачи норматива из них он отобрал ребят покрепче, в том числе и меня. А чтобы уменьшить отдачу нам даже выдали специальные подушечки. С расстояния в 50 метров нужно было выбить 35 очков из пятидесяти. Мы стреляли несколько раз и, наконец, мне удалось выбить 42 очка. Но к моему дикому разочарованию значков у военрука почему-то не оказалось. И я его буквально истерзал. Каждые две недели приходил к нему домой на улицу Халтурина и выклянчивал положенный мне значок, пока, наконец, весной 1941 года он мне этот значок не вручил. До сих пор он хранится у меня дома.

Но эта история имела продолжение. После ранения в 1944 году я лежал в госпитале №1014, который располагался в корпусах педагогическом институте имени Герцена, кстати, моей будущей "альма-матер".

Когда мы оклемались и начали ходить, то стали бегать в самоволки. Вот когда вы смотрите на правое крыло Казанского собора, то еще правее, через дорогу есть арка - вход в институт. Между этой аркой и красивой решеткой была щель, которая была закрыта клубком колючей проволоки. Но мы с товарищем на нормальную одежду надевали халат, потом крюком вытаскивали эту проволоку, снимали халаты и выходили на Невский. Перед этим, заранее договаривались с товарищем, чтобы он нас поджидал через некоторое время и тем же путём возвращались обратно. К тому времени у меня была уже медаль "За Отвагу", которой я очень гордился. Помню, ребята разбили градусник и посоветовали мне ртутью натереть медаль, чтобы она ещё сильнее блестела. Я натёр, но красные буквы "За Отвагу" выпали.… Но дело не в этом. Когда я в очередной раз так пролез, то решил посидеть на скамейке в садике перед Казанским, так сказать понаслаждаться. Вдруг кто-то меня окликнул: "Альтшуллер? Рэм?" И подходит тот самый мой военрук в форме с узкими погонами административной службы. Подсел ко мне, а я, конечно, ему левую грудку подвинул…. Он медаль увидел и говорит: "Ну, что, помогло, значит?" - "Помогло", отвечаю. Это просто такая деталь. Понимаете, не знаю, каким образом нас воспитывали, но вот получалось так, что мы не просто медали хотели, а хотелось и в деле побывать и чтобы наградили. А почему бы и нет? Помните, как в поэме про Василия Тёркина написано как он медаль хотел получить?

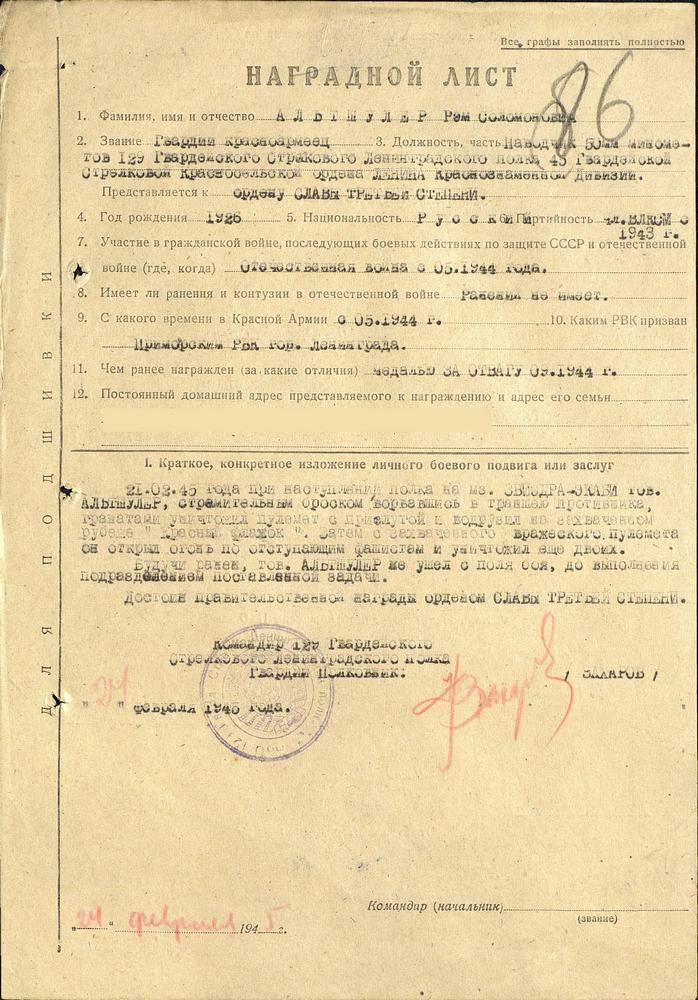

Такая еще деталь. Когда я уже служил в морской пехоте в Восточной Пруссии, то помню, вбежал к нам писарь и говорит, что Сашку Курунова, Панкратова Лёшу и Германова и меня, представили к награждению орденами "Славы". Это было после боя, в котором мы сделали кое-что серьёзное. А нам так хотелось получить медаль "Ушакова". Потому что она была такая красивая: очень похожая на медаль "За Отвагу", но из-под неё вроде как выглядывал якорь, а на колодке была серебряная цепочка. Подходит ко мне Сашка и говорит: "Пойдём к командиру бригады. На кой нам эти ордена? Вот медаль, что бы дали". Мы пошли. Пришли, откозыряли и говорим: "Товарищ капитан первого ранга, разрешите обратиться?" - "Обращайтесь". Предложил сесть и я запомнил, как при этом он ещё так внимательно посмотрел на нас. Мы и говорим: "Нас награждают орденами "Славы". А вот нельзя ли нам вместо них медаль "Ушакова"? Но он нам ответил: "Во-первых, я вздрючу писаря, а во-вторых, не положено. Для этого нужно состоять во флотском экипаже. Но главное даже не в этом, а в том, что уже всё подписано". Видите, как всё перемешалось и сочеталось: и война, и детское... Вот, как мы далеко ушли от значка "Юный Ворошиловский стрелок".

Перед войной я окончил седьмой класс 22-й неполной средней школы, которая до сих пор стоит на Благодатной улице Санкт-Петербурга. Как въезжаете с Московского проспекта на Благодатную улицу, то с правой стороны будет двухэтажное здание моей школы. Как это неудивительно, но еще лет пятнадцать назад директором ее был всё тот же мужчина, что и в мое время. Тогда перед войной ему было всего 24 года. А из моего класса войну очень мало кто пережил. Большинство мальчиков погибли на фронте, а девочки поумирали от голода в блокаду…

Хорошо я помню и 1940-41 годы. Часто мы приходили в класс, и вдруг кто-то входил заплаканный, девочка или мальчик. От него сразу отсаживались в сторону, потому что хорошо понимали, что произошло. Кого-то из родителей, а может быть и обоих ночью арестовали… Это мы отчётливо понимали. А поскольку у меня отец был военным, то дома не раз вёлся разговор на эту тему. Смысл беседы состоял в том, что не нужно заниматься разговорами на эту тему, не нужно откровенничать, потому что это достаточно серьёзно и опасно. А если ты хочешь сказать, то что думаешь, пожалуйста, для этого есть дом. И в эти моменты родители говорили со мной как с взрослым. Не только со мной, и с другими тоже, поэтому в эти страшные времена мы вот так и поступали… Приходили и отстранялись от одноклассника или одноклассницы… Тем более что иногда попозже и они сами исчезали, а иногда и сразу не приходили, и все становилось ясно...

Но с другой стороны к нам приходили на уроки военные. Рассказывали о своей службе, показывали большие, такие плакаты танков, самолётов. Агитировали за сбор металлолома и рассказывали, что произведут из этого металла. Рассказывали и о том, как воевали на границе, даже такие были. Я бы сказал, что эти встречи нас на подсознательном уровне готовили к тому, что война обязательно будет. Хотя напрямую они об этом не говорили. Может быть, им не рекомендовали так говорить, а может быть, это и не надо было. Тем более что в 1939 году мы с Германией официально были в очень дружественных отношениях. Но эти военные воспитывали в нас это чувство. Я бы не сказал патриотизма, нет, просто они готовили наше поколение к тому, что придётся каждому мальчику, мужчине потом, защищать страну, землю на которой он живёт, и это с моей точки зрения сыграло не последнюю роль. Поэтому я считаю, что такие беседы с военными сделали благое, нужное дело. И не было там никаких лозунгов особых. Ну, где-то всуе, где необходимо они повторяли имя Сталина, еще, что-то такое. Но, в сущности, их рассказы действовали на нас очень серьёзно, я по себе сужу. Поэтому после этих встреч мы не просто ходили консервные банки или металлолом какой-то собирать, а были уверены, что это мы делаем для страны, для производства оружия, которым возможно придётся пользоваться и нам. В разговорах между собой мы, конечно, говорили и о своих родителях: кто из какой семьи, кто, что, как… И если вдруг узнавали, что у кого-то папа не служил, это считалось серьёзным дефектом. А как же так? Ведь мужчина обязательно должен быть воином, защитником.

Летом 41-го года мы с мамой отдыхали в Псковской области, недалеко от бабушки. И я помню, как услышал сообщение о начале войны. Там был не мощный громкоговоритель, а так, домашний репродуктор. Что там, деревня, посёлок. И его вынесли из дома, поставили на подоконник, и вокруг собралась толпа. Кто сидел на траве, кто что, но молча… И я там был и услышал эту речь Молотова о том, что началась война. Но я бы соврал, если бы сказал, что в тот момент понял, какое несчастье грядёт… Помню, как через несколько дней, местные парни с мелкокалиберными винтовками и дробовиками побежали на гражданский аэродром, куда немцы выбросили десант. И оттуда никто из них не вернулся, ну, это и понятно…

Помню, как мы с мамой приехали к бабушке, и мама буквально требовала, кричала, плакала, настаивала, чтобы они поехали с нами в Ленинград. Но, несмотря на все уговоры, они остались... Тогда люди ещё не знали, как немцы относятся к евреям…

А мы с мамой, через горящий Псков, с последним эшелоном успели вернуться в Ленинград. В дороге произошел интересный эпизод. Примерно в районе станции Сущёво в наше отделение плацкартного вагона подсели двое военных. Сели, разговорились, на редкость любезные. Рассказали нам, что едут в командировку, что-то еще. Я это ещё потому так хорошо помню, что у одного из них была медаль "За боевые заслуги", и это меня очень заинтересовало. Помню, когда я только начал воевать, наш полк стоял в районе Белоострова, меня ввели в палатку, где я увидел у Саши Кронова медаль "За Отвагу", так я не мог оторвать взгляда от неё. Саша был из Акуловки и позднее погиб. Он уловил мой взгляд и спрашивает: "Ну, что, тоже хочешь получить?" Конечно, мне очень хотелось получить такую медаль: "Да!" - "Ну, и не то еще получишь". Ну, так по поводу тех военных. Часик мы с ними поговорили и потом они встали и ушли. А буквально через десять минут прибежали солдаты НКВД, у них фуражки с синими околышами. Бежали по вагону и у каждого, буквально у каждого спрашивали, не видел ли кто двух военных. Когда дошла очередь до нас, они к маме обратились, и она сказала: "Да, только что сидели здесь, разговаривали с нами". - "Обрисуйте их!" И когда она стала их описывать, они сказали: "Да, это те самые, которых мы ищем. Это - диверсанты!" Вот это мне запомнилось, но особенно сильное впечатление произвело, то, что эти двое абсолютно свободно говорили по-русски, без всякого акцента.

Помню, что когда рано утром поезд подъезжал к Ленинграду, то все очень боялись налёта. Как я уже говорил, когда мы проезжали Псков, то видели последствия бомбежек: пожары, воронки по краям дороги, какие-то разбитые машины, поэтому уже представляли себе, что нас ждёт, если налетят немецкие самолёты...

А Ленинград со времени нашего отъезда почти не изменился и кроме патрулей на улицах, ничего не напоминало о войне. Наш дом обезлюдел, кто ушел на фронт, кто уже эвакуировался. Мы с мамой хотели остаться в Ленинграде, но приезжали наши знакомые и дальние родственники и буквально потребовали, чтобы мы уехали. Видно боялись, что город может не выдержать и немцы войдут. Поэтому вскоре после приезда мы уехали на Урал.

Прибыли в Пермский край, на станцию Тёплая Гора, где располагался трест "Уралзолото". На его фабриках из руды извлекали алмазы, которые были нужны для оборонной промышленности. Поселились в посёлке Кусья-Александровская, и мама устроилась в какую-то контору машинисткой. Я попытался учиться, но ученические пайки были настолько небольшие, что прожить на них было просто невозможно. И я пошел работать. Сперва трудился на конвейере, потом в открытом забое. На вагонетках, по узкоколейке мы возили руду. Но водителей не хватало, поэтому начальник треста направил меня в Нижний Тагил на курсы шоферов, с тем, чтобы после окончания я вернулся работать в трест.

Окончил эти курсы, отстажировался, как у нас говорили, "получил стажерку", и мне выдали права шофёра третьего класса. Практику я проходил на газогенераторной машине, кажется "ЗИС-5" или "ЗИС-5А", уже не помню, которые работали на древесных чурках. По сравнению с обычными машинами, которые работали на бензине, эти были маломощные, но горючего в стране не хватало, поэтому была такая необходимость.

И на такой машине я проработал достаточно долго. Целыми днями возил продукты, а это ведь был такой соблазн… Нас там хоть и кормили, но я постоянно ходил голодный, а везёшь ведь не что-нибудь, а продукты, поэтому в кузове сидели и сопровождали груз два автоматчика. Потом я вернулся, и стал шоферить в тресте.

Трест "Уралзолото" был военизированной организацией, и поэтому мне выдали "бронь". Но два раза я все-таки попытался бежать на фронт. В первый раз в начале 1942 года просто подсел в воинский эшелон. Солдаты отнеслись ко мне хорошо, подкормили, но, проехав километров двести, мне понадобилось выйти, и меня тут же поймали и вернули обратно. А во второй раз это произошло так. Я заранее списался со своим приятелем Ваней Гавриловым, который жил под Москвой, недалеко от Орехово-Зуево, в посёлке Дулёво. У него был дядька, воевавший под Москвой и часто им писавший, поэтому мы с Ванькой договорились, что поедем к нему воевать. Я выкрал чистый командировочный бланк, и заполнил, что еду в Дулёво якобы по делам семьи. С этим удостоверением я спокойно проехал Свердловскую, Молотовскую, кажется, ещё Горьковскую область и оказался в Орехово-Зуево. Там пересел на узкоколейку и приехал в Дулёво. Но когда я вышел в Дулёво, то сдуру подошел к стоявшему на перроне милиционеру и спросил у него адрес, где жил мой приятель. Он попросил показать мои документы, спросил, зачем приехал. Я ему что-то наплёл и он вроде ничего, объяснил, как пройти. Приятель меня встретил, накормил, всё хорошо, но мать его спрашивала, зачем я приехал. Что-то я и ей сказал, неправду, какую-то, а с ним мы пошли гулять и решили, что двинем завтра. Ванька уже знал куда сесть и куда ехать. Но ночью я вдруг проснулся от яркого света в лицо - милиция… Ну и всё. Днём допросили, все выяснилось, и на следующее утро меня посадили на поезд. Поручили кондуктору, и те передавали с рук на руки. Вот и все мои побеги.

Но когда в 1943 году блокада Ленинграда была уже прорвана, к нам оттуда приехал, какой-то инженер, и я узнал, что проводится набор мужчин на работу в какую-то организацию, снабжающую по воде Ленинград продуктами. Выложил я перед ним свои водительские права, и он с удовольствием за меня ухватился: "Беру!" Говорю ему: "Я тут вместе с мамой". Она ему была не очень нужна, но пришлось взять и ее. Но я уже тогда твердо знал, что не буду у них работать, а сбегу на фронт.

Приехали в Ленинград и меня определили мотористом на катер. Короче говоря, недели через две я пришел в 1-й отдел их треста "Ленвод", что ли, и попросил снять с меня "бронь". В этот раз он просто разорвал моё заявление. Ещё через две недели я снова пришел с заявлением, но на этот раз он меня усадил и сказал примерно так: "Еще скажешь мне спасибо, когда кончится война!", скомкал моё заявление и бросил в корзину…

|

Но тут на талоны нам выдали водку. Я получил свою бутылку, и ещё приятель дал мне свою. Положил водку в карманы фуфайки и пошел пешком в Белоостров, на фронт. По дороге останавливает меня военный патруль, и начали меня "терзать". Я даже расплакался, поднаврал про себя многое, сказал, что у меня все погибли, и они на меня махнули рукой, и я пошел дальше. Но тут на меня вышел второй патруль во главе с сержантом Ваней Барановым - полным кавалером ордена "Славы". Иван Павлович совсем недавно умер. Ну и остановили, конечно, меня. Но я применил тот же самый приём - пустил слезу, стал плакаться… Но не я же один был такой "умный". Многие ведь бежали на фронт, и все старались, где нужно приврать, где нужно разжалобить. Ребята стояли, слушали, а потом Иван говорит: "Вот, что. Поворачивайся-ка и топай обратно в город. Уходи!" Но когда я повернулся, то они увидели, что у меня груди, как у дородной женщины: "А что у тебя там?" - "Водка", говорю. Они не поверили: "Как водка? Ну-ка, покаж". Вынул я бутылку, посмотрели, точно, водка. Но решили подстраховаться: "Открой! Отхлебни!" Я тогда ещё не пил, но немножко отхлебнул. Забрали они эту бутылку и говорят: "Вот видишь этот лесок? Там стоят много, много солдат, за которыми приходят там "купцы". Придёшь, встанешь в строй, и может тебе повезёт. Но не вздумай сказать, что мы тебя пропустили!" Я не понял, что такое "купцы", но не стал спрашивать и пошел. Но они меня опять остановили: "Стой, стой! А там у тебя что?" - "Тоже бутылка". - "Отдавай!" Ну, всё правильно, дело понятное, молодые ребята после передовой находились в относительном тылу.

Дошел в этот лесок и подошел к группе солдат, за которыми шли "купцы". Оказалось, что "купцами" называли офицеров, которые набирают прибывших солдат в свои подразделения. Впереди группы "купцов" шел заместитель моего будущего комбата, и я услышал, как они спрашивали солдат: "В пулемётную роту хочешь?" Тот отвечает: "Хочу". Следующего спрашивают: "В пехоту?" Тот мнётся: "Не-ет, я миномётчиком лучше". Понятно, люди после ранений, что почем на передовой знали, а страх то всё равно жил в каждом. Потом это были с моей точки зрения старики, хотя им было всего около тридцати лет, а кто и постарше. Так они двигались, двигались и, наконец, дошли до меня. Но я заметил, что посмотрели как-то не так, презрительно, что ли. Ну не презрительно, а так, словно мимо посмотрели, повернулись и пошли. Тут я понял, что "горю сизым пламенем" и куда мне потом деваться? Обратно возвращаться?... Я же фактически сбежал из военизированной организации… Всё конец. Тогда я им говорю: "Дяденька, дяденька, я знаю немецкий!" Дело в том, что когда я год прожил у дедушки и бабушки, то постиг "идиш", который очень близок к немецкому. Говорил на нём достаточно, свободно, а понимал всё. Тогда этот Залман Каминский повернулся и спрашивает: "Шпрехен зи дойч?" Отвечаю: "Я-я!" Потом ещё несколько фраз и тогда он говорит командиру первой роты капитану, кажется по фамилии Сергеев, который раньше работал на Кировском заводе, и потом погиб при мне: "И говорит, и понимает. Забери его к себе, пригодится!"

Мне показали палатку, в которую надо было идти, а там спросили документы. У меня с собой было только временное удостоверение личности. Сперва, к нему отнеслись недоверчиво, но потом все-таки взяли. Вот так я стал рядовым 129-го Гвардейского Ленинградского Стрелкового Полка, 45-й Гвардейской Ордена Ленина Краснознамённой Красносельской Стрелковой Дивизии, 30-го Ленинградского Гвардейского Стрелкового Корпуса, которым командовал генерал Симоняк. Короче, взяли меня в 1-ую роту, 1-го батальона, которым тогда командовал капитан Сироткин Валерий Ефремович. Выдали обмундирование, ботинки с обмотками, кожаный ремень, каску… "Смертных медальонов" тогда уже не было, а противогазы нам выдали только во время боёв в Прибалтике, но мы их сразу же выбросили. Лучше было взять в эту сумку картонную коробку с патронами, она весила столько же как противогаз или пару гранат вместо него. А на кой этот противогаз?! Выписали "красноармейскую книжку", вручили ППШ с диском, и даже один раз нас вывели на стрельбище.

Но наверно через недельку, к нам пришел офицер, нас построили и он спрашивает: "Ребята, кто хочет на курсы снайперов?" Ну, как же?! Конечно, я тут же шагнул вперёд. Я вообще был о себе высокого мнения и считал, что с моим приходом в Великой Отечественной войне произошел коренной перелом. И только после ранения это мнение несколько изменилось…

Курсы были краткосрочные. Выдали мне нашу трёхлинейную винтовку, но с немецким, цейсовским, оптическим прицелом. Трёхлинейка - это прекрасная винтовка. Если пристрелять её как следует, ну что вы? Безотказное же оружие и очень просто сделанное. Прицел ближе к прикладу, выходил довольно далеко и поэтому рукоятка затвора, была согнута ближе к цевью, чтобы не мешать ему. Немецкий прицел считался лучше нашего только тем, что имел гуттаперчевый наглазник. Наш был несколько подлиннее и не имел смягчающего наглазника, поэтому при выстреле многие ребята опасались отдачи, и из-за этого страдала точность стрельбы. А так наша оптика была не хуже немецкой.

Теоретические занятия чередовались с практическими. Сначала на сотню метров стреляли, потом на две, а 400 - это придел. Мишени были поясные, силуэт в немецкой каске. Нас учили пристреливаться днём. Делали деревянные рогатки, последний выстрел делали с рогатки в какое то определенное место, с тем, чтобы если ночью появится огонёк или фонарик. Немцы же с комфортом воевали, с фонариками. Так что нас учили стрелять и так, чтобы поразить цель вот таким вот образом. Преподавали маскировку, передвижение и как подготовить запасную позицию. Работать учили парами, и меня назначили в пару к Парфёновой Соне - сибирячке 1923 г. р., родом из Томска. Соня была такая, крупная, дородная девица, а я прямо сказать был далеко не гвардейского телосложения. И помню, когда меня ей представили она так, с сожалением на меня посмотрела. Как я понял уже через много лет, ей попросту было меня жаль, потому что она к тому времени уже потеряла двух напарников, и я был третьим…

Её задача состояла в том, чтобы прикрывать меня. Стрелять - это была моя работа, а её задача состояла только в том, чтобы прикрыть меня в тот момент, когда это необходимо. Но это было уже потом.

Думаю, что здесь уместно сказать пару слов о женщинах на войне. Конечно, можно говорить высокие слова о патриотизме, о чувстве долга, но мне не нравится, когда такими понятиями часто разбрасываются. Очень многие девушки и женщины пошли на фронт, потому что им было чисто по-женски, а значит, нестерпимо жаль мужчин, которые уходили на войну. Они пошли с ними, чтобы разделить все, а хлебнуть пришлось под завязку, дальше некуда… Что же касается отношения мужчин к ним, то оно было разное. Большинство мужчин в армии были молодые, здоровые, а в 1944-45 годах уже хорошо кормили.… И, конечно, заглядывались на этих женщин, и завидовали тем, кто имел с этими женщинами какие-то дружеские отношения. Но много и надумывали на эти отношения, разговоры ходили разные, до самых неприличных. И не секрет, что у многих старших офицеров, от командиров полков и выше, были женщины, с которыми они жили. Но в основном женщины в армии занимались тем, что стирали наши портянки и гимнастёрки, да таскали нас искалеченных с поля боя... Вот это была их основная работа.

После окончания курсов я вернулся в роту, но уже со своей винтовочкой. Винтовка была хоть и не новая, но даже лучше, чем новая, потому что прежним владельцем она была очень хорошо пристреляна. Там уже если хорошо прицелился и сам во время выстрела не выдохнул раньше времени, а это очень важно, то попадание было очень хорошее. Так что я был очень доволен ею. Патроны мы использовали самые обычные, но нас научили очень тоненько их смазывать, а потом протирать. И научили нас зимой их согревать на груди, потому что если берёшь из сумки холодный патрон, то погрешность будет значительной, особенно на большом расстоянии. Прямо скажу, за такое короткое время обучили нас весьма неплохо.

Летом камуфляжные маскхалаты нам не выдавали, воевали в обычной форме. Зимой выдавали очень тёплое, нижнее бельё: фуфайку, ватные брюки, валенки, маскхалат с капюшоном. На винтовку надевали белый чехол, а на прицел марлю. Марлю обязательно, потому что оптика может давать блики еще, когда ты ползешь, и по ним немец может тебя вычислить и "шлёпнуть". Но на позиции, конечно, марлю снимаешь.

Задача нашего корпуса и дивизии, как я понимаю, состояла в том, чтобы пробивать брешь в обороне противника, поэтому потери у нас были очень большие, и из-за этого снайперских групп у нас не было. Снайперы так же должны были идти в атаку, говорили, что можно чуть сзади, но какой там позади, когда бежит Ваня Бударин, наш взводный… Господи, ну о чём говорить?

10-го июня 1944 года началось наступление на Карельском перешейке. Очень хорошо помню, как нас выдвигали на рубеж в ночь перед наступлением. Через реку Сестру мы переправлялись на понтонах, и никакого противодействия со стороны финнов не было. Во-первых, наша артиллерия очень хорошо обработала их передний край, а, во-вторых, финны очень хорошо умели воевать, и понимали, что в неравное единоборство вступать не нужно. Зато они подстерегали нас на просёлочных дорогах, в лесу, на бывшей линии Маннергейма. Солдаты из этих подвижных отрядов очень хорошо знали местность, отменно были подготовлены физически, хотя мы знали, что их не очень хорошо кормили. Во всяком случае, немцев кормили лучше, ну это и понятно, ведь на немцев работала вся Европа.

Вначале мы наступали по Средне-Выборгскому, а потом вышли на Приморское шоссе и через десять дней боёв вошли в Выборг. Наш полк в город не входил, мы его обошли и встали там, где сейчас расположен посёлок Гвардейское. Но потери у нас все равно были значительные, и от стычек с финнами и от подрывов на минах. Мин, кстати, да и мин-сюрпризов было очень много. Бывало, заходишь в оставленный дом, а там под половиком небольшая мина…

Линия Маннергейма в основном была разрушена нашими войсками еще в 1940 году, и у финнов, конечно, не было возможности восстановить эти укрепления. Но они поступили иначе: оборудовали свои огневые точки между этих руин. И чего там у них только не было: и пулемёты, и скорострельные английские, французские, шведские пушки. Вот чего не было, так это "кукушек". Но это и понятно - лезть на дерево это же настоящее самоубийство. Один выстрел и тебя тут же засекут. Так, что этого мы не встречали.

В этих боях мне приходилось стрелять не так много и не часто, но запомнился один случай, который довольно красноречиво говорит о нашем отношении к финнам. Кажется, это случилось где-то 15-го, 16-го, а может и 17-го июня. Не помню уже в каком месте, но когда бой затих и финны отошли, а мы чего-то не продвигались вперед. Наверное, ждали приказа. Вдруг вызывает меня командир нашей роты капитан Смирнов. Прихожу, стоят пленные финны - двенадцать человек. Стоят в своих мундирах, даже несвязанные. И Смирнов мне говорит: "Возьми с собой парочку человек и отведи их в тыл на сборный пункт". Повели их по просёлочной дороге, а нужно было идти километров так восемь-десять. Идём, идем, уже хочется есть, и тут видим стоит полевая кухня, и на ней наверху стоит повар в белом колпаке и белой куртке и раздаёт черпаком в котелки… Котелки у нас с собой были, поэтому мы подошли, и он нам каши навалил очень обильно. Причем, даже не спрашивали, кто мы, откуда.

Такие же солдаты, как все. И вот мы сели поесть и тут я уловил взгляд финнов. Как они смотрели на нас, ну дело понятное - здоровые, голодные мужики. И я Сашке говорю: "Надо бы поделиться, что ли". - "Ну, делись, если хочешь". Сашка это мой друг был, он потом погиб в конце войны. Он был намного умнее меня и когда увидел, что я задумался, говорит: "Так, вываливай мне из котелка кашу!" И другому тоже говорит: "И ты вываливай мне свою кашу!" Так у нас появилось два пустых котелка, и он говорит: "А теперь иди к кухне и набери их оба полностью, до самого верха". А котелки у нас ведь были такие большие, круглые. Подошел я к повару: "Слушай, тут ещё есть ребята", не признался, что для пленных. Но нас и не было видно, потому что мы сидели в лесу метрах в полтораста. Он навалил, но я попросил: "Давай полнее!" - "Смотри, облопаетесь". Но я настаивал: "Давай, давай! А ложки есть?" - "На, принеси только!" Это без разговоров, ведь ложка "святое дело" было. Их всегда за голенищем или за обмоткой носили. В общем, дал он мне не только ложки, но ещё и две буханки хлеба. Мы кашу тогда ещё с хлебом ели. Принёс я это все, ложки им дал, и вначале они так внимательно посмотрели. И сидели все вместе, и мы ели и они ели. А когда закончили и я подошел забрать котелки, то они все что-то по-фински говорили… Конечно, я ничего не понял, ведь финский язык мы не изучали. А вот потом, в Эстонии изучали эстонско-русский военный разговорник. Кстати, эстонскому языку нас обучал сам Арнольд Мери. Слышали про такого? (Арнольд Константинович Мери (1919 - 2009), советский и эстонский государственный и общественно-политический деятель, первый председатель Общественного союза против неофашизма и межнациональной розни Эстонии. Первый эстонец, удостоенный звания Героя Советского Союза. С 1945 по 1949 год - 1-й секретарь ЦК ЛКСМ Эстонской ССР - прим.А.Ч.) Но в то время он был майором и только потом уже стал Героем Советского Союза. Я до сих пор помню, хотя это извините хвастовство: "Пятус" - стой, "гяйд юэалс" - руки в верх, "имбэр бэрэд" - кругом, "рельвад маха" - бросай оружие, "Куй вэси?" - где вода? Ну, а пленных финнов мы благополучно довели, сдали, получили об этом расписку и возвратились в роту.

Как я уже рассказывал, у меня была хорошая память и вот теперь, когда заговорили о каше, мне вдруг вспомнилось, что нам выдавали кашу в брикетах. Этот концентрат можно было положить в горячую воду и уже через несколько минут была готова каша. А на пачках этих концентратов были напечатаны короткие стишки. На пшенном, например, такие:

"Угощайся кашей пшенной,

а врага корми стальной,

чтобы враг, не приглашенный,

не топтал земли родной!"

На другом брикете был нарисован спускающийся на парашюте немец. Такой со свастикой на рукаве, и пардон, с огромным задом. А внизу стоит красноармеец, который держит штык и немецкий зад уже в нескольких сантиметрах от штыка. Под картинкой было написано:

"Ты на советском рубеже искал посадочной площадки.

Лети, лети тебе уже готово место для посадки".

(Смеётся.) Ещё я помню песню нашего полка:

"Споём друзья про славные походы,

о том, как пал туман у наших ног.

О том, как шел к Синявинским высотам

краснознамённый наш гвардейский полк.

Вперёд гвардейцы. Вперёд, вперёд!

На подвиг смелый страна зовёт.

Победы зори вдали горят.

За нашу Родину вперёд солдат.

За город Ленина вперёд солдат!

У нас в полку отважные ребята.

На подвиг смелый каждый встать готов

Ну, где найдёшь разведчика, солдата,

как наш бывалый товарищ Лизунов".

Был у нас такой разведчик, он, кажется погиб. Да…

И обязательно я хочу рассказать о своём комбате Сироткине, потому что это был неординарный человек и командир. Сам он новгородский. Кончил десять классов, прошел финскую и 22-го июня начал войну в Литве. Их полк "разнесли" вдребезги, и он не помнил, как очухался в Колпино. Тогда он был еще сержантом, потом уже стал офицером. И к своим двадцати трем годам он был награждён тремя орденами "Боевого Красного Знамени", орденами "Красная Звезда", "Отечественной войны" и "Суворова" 3-й степени. Представляете, как нужно было воевать, чтобы заслужить орден "Суворова"? Я вам говорю, человек поразительный! Настоящая, что называется "военная косточка", гвардии полковник, после войны он служил на Сахалине и так далее. И помимо военных заслуг у него еще была и одна из лучших в мире коллекций почтовых марок по теме "Искусство Франции". А как блестяще он знал историю России… Мы с ним дружили после войны, часто встречались, ходили на книжные развалы, и я мог слушать его часами. Помню, как-то его спросил: "Валерий Ефремович, а сколько в России было царей Иванов?" Он посмотрел на меня так, и говорит: "И вам не стыдно задавать мне такие вопросы? Где Вы живёте? Шесть было Иванов. Шесть! И вообще вам пора собирать библиотеку по истории России". Человек потрясающий, которому я не уставал поражаться.

И имел пять ранений, только вдумайтесь пять (!) ранений. Прошел всё, прошел ад кромешный и все равно остался таким, каким был. И он так жалел нас. Помню, как-то нас пригласили на Ленинградское радио, записывали беседу с известным в Ленинграде журналистом Александром Ивановичем Солдатовым. Правда, к сожалению, потом этот кусок вырезали и не дали его в эфир. Солдатов спрашивает Сироткина: "Вот тут сидит ваш солдат, а я хочу спросить вас, как его командира батальона, как боевого офицера. Какое отношение было к солдатам?" И Сироткин ответил: "К сожалению, нужно признать, что в характер офицеров вошло несуворовское отношение к солдатам. Если хотите, я сформулирую одной фразой - нет солдат и нет проблем… То есть гибнет, например рота, а сам ротный остаётся целым и с ним десятка два-три, а может и меньше солдат. Отводят их в тыл, пока переформируют, пока что. В это время, говоря солдатским языком, можно погуживаться неплохо, повеселиться, попить и всё…" На той же встрече, кстати, Солдатов задал мне вопрос: "Сколько у вас на счету вражеских солдат?" - "Пять, - отвечаю, а на шестом я сам попался. Много не успел, к сожалению, так получилось…" Тогда Солдатов спрашивает Сироткина: "Валерий Ефремович, а что вы по этому поводу можете сказать?" И он ответил примерно так: "Если бы те немцы, что были записаны на счет снайперов, были бы действительно убиты или ранены, то война кончилась бы в 42-м году максимум. Приписывали вовсю и по сотне и по полторы и награды давали и всё что угодно… Вот Рэм Соломонович сказал вам правду, по двум причинам. Во-первых, он человек порядочный и не врёт, а во-вторых, потому что всё же я здесь сижу. И при мне он не скажет, что 25 за ним записано…"

Сироткин сам был с юмором, но и характер у него был не дай Бог. Его ведь трижды представляли к званию Героя Советского Союза, но командир корпуса Симоняк почему-то очень не любил нашу 45-ю дивизию, и ходили слухи, даже однажды произнёс такую фразу: "Пока я жив в этой дивизии героев не будет…" На первых двух представлениях рукой Симоняка было написано: "Наградить орденом "Боевого Красного Знамени!", а на третьем: "Наградить орденом Суворова!" Уже вначале 90-ых годов я в тайне от Сироткина собрал нужные документы и послал в канцелярию президента Ельцина. Но ответ из неё переслали в наш горвоенкомат, и оттуда мне позвонили, чтобы я зашел за письмом. Прихожу туда, а там военкомом был генерал-майор, который после войны командовал нашей дивизии. И вдруг он задает мне такой вопрос: "Какое вы право имели писать?!" Я ему отвечаю: "По тому праву, что я гвардии рядовой и воевал под его командованием. И написал я то, что думают мои друзья, кто остался жив. Это благодаря ему мы живём. Потом он действительно достоин". Тут военком стал переходить, надо прямо сказать, на неприличный тон. Но я его оборвал: "Какое вы имеете право? Вы, командир нашей дивизии и хотите, я вам скажу, что я думаю? Это я вам эти генеральские погоны подарил. В доле золота на ваших погонах, есть и моя доля и таких солдат и командиров, как Сироткин…" Тогда он сбавил тон: "Надо было в организацию пойти… Посоветоваться и от имени организации…" - "Ну, давайте завтра я приведу к вам десяток наших ребят. От нас всех вы напишите письмо президенту Ельцину, а мы подпишем его. Напишем, что мы не удовлетворены неприличным канцелярским ответом из его канцелярии и, что Сироткин достоин присвоения звания "Героя России". А вы, как бывший командир нашей дивизии, первым и подпишитесь". Он тут же в кусты... Жалко конечно, жалко, потому, что он достоин был этого звания. Ведь он и финскую прошел, и помню, такие ужасные вещи рассказывал…

Но вообще я должен сказать, что ротные командиры очень не любили снайперов. Особенно в обороне это проявлялось. Ведь в обороне более или менее спокойно жилось, солдаты кое-как обживались. Немцы так те вообще любили комфорт, ну и мы, конечно, тоже были не против. Вот приведу, например, такой весьма распространённый пример. Между нами и немцами единственный на всю округу колодец. И днём к нему за водой ходили по очереди, и мы и немцы. И вот прибывает такой тип, как я, положим. Надо начинать охоту, а у снайпера ведь два основных принципа: первое - сохранить себя. Значит нужно выбрать такое место для позиции, с которого можно будет быстро убраться если, что. Второй - найти такое место, чтобы фрицы были поближе и как можно более беззаботны. Сами понимаете, если все настороже, то и сам можешь легко стать, тем за кем охотятся. И вот стрельнул такой тип из своей берданки с оптическим прицелом немца у колодца и всё, прощай спокойная жизнь. В ответ немцы обрушивают шквальный огонь из своих шестиствольных миномётов, "ишаков" как их тогда называли. Это же ужас… Всем приходится лезть в "лисьи норы" в землянки и ни высунуться, ничего… И все это, из-за какого то одного "фрица", в которого возможно ещё и не попали. Поэтому и недолюбливали снайперов, недолюбливали.

Помню, лет через двадцать после войны, на одной из встреч я вдруг увидел своего земляка, который тоже был снайпером. Увидел у него на груди два ордена "Славы" и когда мы разговорились, спросил его: "Федя, сколько же ты положил фрицев то?" Он посмотрел на меня пристально, засмеялся и говорит: "Ни одного!" Я не поверил: "Да ты что, как?" И он мне ответил: "Мне наш замкомбата сказал: "Не нарушай наш покой, а что надо мы сделаем. Зарубки на прикладе у тебя будут, награду получишь, не волнуйся". Вот так он получил два ордена... Ну не знаю, может, конечно, это он так немножко утрировал, но, по крайней мере, ответил мне так. Понимаете, на фронте находились такие же люди, что и на гражданке и столько же было всяких нюансов, сколько и в обычной жизни.

Само же снайперское движение было всё же серьёзным, и снайперы все же сделали очень много. И наш Смолячков, которому на Выборгской стороне установили памятник действительно больше сотни немцев уложил. (Феодосий Артемьевич Смолячков - один из зачинателей снайперского движения на Ленинградском Фронте. Лично уничтожил 125 немецких солдат и офицеров. Погиб в бою 12 января 1942 года в районе Пулково. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза - прим. А.Ч.) И была, например, ещё такая Людмила Павличенко, про которую мне рассказывали ребята из морской пехоты, которые знали её. (Людмила Михайловна Павличенко (1916 - 1974) по праву считается одним из самых знаменитых и результативных советских снайперов в годы ВОв. Герой Советского Союза. В начале войны воевала в составе 25-й Чапаевской стрелковой дивизии, которая принимала участие в боях в Молдавии, обороне Одессы и Севастополя. К моменту ранения в июле 1942 года на счету Людмилы Павличенко было 309 уничтоженных вражеских солдат и офицеров. Кроме того, за период оборонительных боев она успела подготовить множество снайперов - прим. А.Ч.)

Помню когда мы обошли Выборг, наш полк остановился в районе нынешнего города Светогорска. Расположились, окопались, построили землянки, стали получать пополнение и ждать, куда нас отправят дальше. И с пополнением к нам пришел один парень, фамилию которого я уже позабыл. Оказалось, что он ленинградец, со средним образованием, на год или два старше меня. И когда он появился, то спросил нас: "Тут есть ленинградцы?" Ну, я и отозвался и так мы с ним познакомились. А спустя недели две меня вдруг вызывают в "СМЕРШ". Сидевший там майор спросил, знаю ли я такого-то. Я честно рассказал ему, как мы познакомились и что после этого мы с ним виделись всего раза два, причем на ходу и даже не успели поговорить. И сказал, что он живёт на Маховой, больше я о нем действительно ничего не знал. Тогда майор меня спрашивает: "Ну, а если бы встретил его, узнал?" - "Ну, конечно!" И тогда он говорит: "Вот, что. Собирайся, поедете в Ленинград: ты, ещё один автоматчик и с вами сержант, который тебе по дороге все и объяснит". Ну, приказ есть приказ. Через день за мной пришел сержант. Приходим снова к начальнику "СМЕРШ". Пришел ещё один солдат, и он нам объяснил: "Поедете в Ленинград на десять дней. Зайдёте к нему домой, и если его там не окажется, то узнаете, есть ли у него еще какие-то родственники и где они живут. Узнаете есть ли знакомые, где живут? А днём будете ходить по улицам и искать его!"

Я очень хорошо помню, как мы пришли к нему домой, и разговаривали с его мамой. А дело в том, что его, как имевшего среднее образование взяли работать помощником картографа. Он копировал карты, а через несколько дней, после этого он сбежал, дезертировал. И вот я помню, как мы пришли к нему домой в коммунальную квартиру, и как была удивлена нашему визиту его мама. Помню даже, что у неё в оконную раму был вбит гвоздь без шляпки и на него были нанизаны его письма. Сержант попросил нас выйти, поговорил о чём-то с ней и забрал эти письма. Помню, как мы ещё заходили по какому-то адресу на Васильевском острове. Этот сержант тоже был "смершевец" и я считаю, что их работа, нужна была, бесспорно. Просто о них в наше время говорят, того чего не было, а то, что было, не говорят. Это же обычная контрразведка, которая в любое время, и в любой армии во время войны была необходима. Без неё же никак нельзя. Короче, походили мы, походили, и на этом всё кончилось. Но в один из дней сержант дал нам передохнуть, и когда я шел по городу, то меня вдруг почему-то потянуло на Петроградскую сторону. Там за нынешним стадионом имени Кирова на Неве, на плаву стояли домики канцелярии организации, в которой я служил до побега в армию. Помню, иду и вдруг меня окликают. Оборачиваюсь и вижу… Стоит тот самый начальник, что рвал мои заявления. Между нами говоря, я конечно перетрусил. Но когда вынул и показал ему свою красноармейскую книжку, он попросил меня пройти с ним. Куда деваться? Пришли в его кабинет, и я ему всё объяснил. Он куда-то звонил, но что говорил, я не слышал. Минут через двадцать подходит ко мне и говорит: "Во-первых, меня из-за тебя хорошенько вздули, а могли и ещё серьёзнее наказать. Но теперь я оформлю тебя, как ушедшего в армию по призыву и вообще тебе повезло. Если бы ты в армию не попал, то пошел бы под трибунал! И понимаешь, что было бы с тобой дальше?"

После взятия Выборга боевые действия прекратились и начались переговоры. Помню, что в нашем расположении на деревьях висели большие листовки, призывавшие к бдительности и предупреждавшие остерегаться финнов-лахтарей, что могут стрелять, что могут быть, как теперь говорят террористические акты и так далее, но ничего этого не было. Лахтари - это так называли финских снайперов или солдат, точно не знаю. Просто запомнилось это слово.

Уже после войны я несколько раз ездил за границу: в Швецию, Данию и Финляндию. Собирал материалы о судьбе еврейских общин этих стран. Надо сказать, что она разная. В Дании почти всех евреев спасли, переправив их в Швецию. Швеция же была нейтральной и даже торговала с Германией. А финские евреи даже воевали против нашей армии… Представляете, воевали! И это никакая не тайна, а известный факт. Но вообще это вещь не просто парадоксальная. Ведь евреи, прекрасно зная о холокосте, воевали в армии, которая сотрудничала с немецкими войсками и воевала с ними бок о бок… В поисках материалов я ходил в музеи, в библиотеки, всюду рылся в документах. Даже в синагоги ходил, потому что там собираются старики моего возраста, те, кто воевал. Конечно, меня и это интересовало не в последнюю очередь. И вот когда я в первый раз оказался в Финляндии, то мне сказали, что в синагоге Хельсинки есть интересный материал и там время от времени собирается совет ветеранов-евреев, которые воевали в ту войну. Прихожу в эту синагогу, меня радушно встретили и стали показывать материалы, действительно интересные.

Там же я увидел фотографии евреев воевавших в составе царской армии ещё в 1905 году. Стал я с ними работать и тут подходит ко мне прихожанин. Разговорились с ним, потом подошел еще один. Хорошо поговорили, а когда стали прощаться, второй говорит: "Так давайте хоть познакомимся". И когда я назвал свою фамилию они вдруг переглянулись и о чем-то заговорили между собой по-фински, хотя до этого разговаривали на английском. Говорю им: "Э-э, вы, что делаете? Я же финского не знаю". Они отвечают: "А мы тебе сюрприз готовим". Я попросил: "Если дорогой, то не надо", но они сказали, что это серьёзно. Договорились, что встретимся здесь же через день.

Прихожу я послезавтра, а за столом сидят человек пятнадцать, все со значками участников войны. Оказалось, что все они воевали, причём на фронте у них прямо в палатке была устроена специальная синагога. И все это рядом с полком "СС"… У меня даже фотография есть. В общем, рассказали об этом, о том, что они не подчинялись немецким войскам, ведь Маннергейм старался вести самостоятельную политику. Короче много чего интересного рассказывали, а потом подходит ко мне один из них и говорит: "Слушай, подойди и сядь напротив этого человека". Посадили меня напротив старого еврея. Я старый, а тот очень старый. Ему уже тогда было девяносто. Ну, я сел и мне говорят: "Ещё раз расскажи, где ты воевал". Я рассказал, как начинал воевать на Карельском перешейке от Белоострова до Выборга. Он спрашивает: "Кем воевал?" Ну, я ответил, что начинал автоматчиком, а потом снайпером. Тот выслушал, а потом говорит: "Я родился в Выборге". Ну, родился и родился, мне то, что? Но рассказал я о том, как мы брали Выборг, как я там охотился. И, что войну с Финляндией мы окончили в городе Светогорске, который тогда называвался Энсо. И вдруг он заплакал… Смотрит на меня и говорит: "Ты знаешь, а мы же с тобой могли прервать фамилию". Я спрашиваю: "Каким это образом?" И тогда он сказал: "Я тоже воевал. Тоже был снайпером, а зовут меня Соломон, и фамилия Альтшуллер"... И я вам скажу, что пережил тогда очень и очень тяжелое чувство. Только потом, позже я понял, что это было сказано с определенным подтекстом, что творит война, когда люди одной национальности стреляют друг в друга и вообще убийство само по себе вещь отвратительная. Хотя защита своей земли есть защита. Но война действительно иногда преподносит такие сюрпризы… Так, что очень сложные чувства я в тот день испытал, очень…

Во время боёв на Карельском перешейке я получил лёгкое ранение. Осколок по касательной разорвал на правом боку верхние ткани. Меня отправили не в госпиталь, а в "ппм" - полковой перевязочный пункт. Они, как правило, действовали при медсанбатах, и там я отлёживался примерно три недели. Мне ещё не исполнилось даже восемнадцати, поэтому всё заживало как на собаке. К этому, конечно, нужно прибавить и сопутствующие факторы: свежий воздух, хорошее питание. К тому же все жили в землянках, а мы в палатках. Как выражались ребята, мы там "припухали". Помню, рядом со мной лежал такой Симоненко. Над ним все потешались, потому что как его ранило. Когда мы ворвались на вражеские позиции и заскочили в финскую землянку. Сели там, смотрим, стоят консервы, а кухня отстала, и очень хотелось поесть. Открыли одну банку, смотрим мясо. Конечно, стали есть. А сидели на нарах сколоченных из толстых досок, и сидевший как раз рядом со мной Симоненко спрашивает Курунова: "Сашка, что это такое?", и показывает штуку похожую на большое яйцо. Он там, что-то такое крутанул и тут Мишка Гофман, одессит заорал: "Идиот, граната!" Тот кинул её под доски, и мы все бросились из землянки. Выскочили, все кроме Симоненко, растерялся он. Ахнуло это дело там, вбегаем в эту землянку… А он стоит на карачках и держится за ягодицу. Но ему в задницу не осколки попали, а набило щепок с нар. И вот когда ребята приходили к нам на "ппм", то подтрунивали над ним. А ему было уже лет двадцать семь, и я помню, как он всё ругался и переживал: "Как же я теперь в полк вернусь? Скажут, что в зад попало, да ещё таким образом…" Еще там было много финских велосипедов и ребята на них катались, а я до сих пор не умею.

А когда нас выписали из "ппм" пришли офицеры и не спрашивая нас всех погрузили на машины. Потом на поезд и привезли в Ленинград на Карла Маркса, 65 в "распред". В связи с этим расскажу вам одну "небоевую" историю… С моей точки зрения наши славянские народы и особенно молодежь Украины, Белоруссии и в особенности России обманывают. Или я не знаю как это по-другому назвать… Ведь, выступал же совсем недавно президент Медведев, и говорил, что недопустимо искажать историю и так далее… Ну, так, если так, то давайте тогда говорить обо всем начистоту. Давайте говорить правду! Что я имею в виду? Помните, мы с вами говорили о плане "ост"? (Генеральный план "Ост" - секретный план немецкого правительства Третьего рейха по проведению этнических чисток на территории Восточной Европы и её немецкой колонизации после победы над СССР. План предусмотрел различный процент германизации для различных покорённых славянских и других народов. "Негерманизированные" (русские, украинцы, белорусы, поляки и др.) должны были быть выселены в Западную Сибирь или как евреи подвергнуты полному физическому уничтожению. Исполнение плана должно было гарантировать, что завоёванные территории приобрели бы безвозвратно немецкий характер - прим. А.Ч.). И вот когда после излечения я попал в "распред" и мы там в принципе неплохо жили, даже кормили хорошо, то ждали, что вскоре нас наберут побольше и тогда вновь отправят на фронт. Но в один из тёплых дней нам приказали построиться во дворе. Вышли старшины, приказали откинуть у стоявших тут же машин борта и разобрать лежавшие там лопаты. Разобрали. Потом приехала другая машина, в которой лежали широкие пожарные пояса и бухты толстых верёвок, с палец толщиной. Всё это тоже разобрали. Ещё приказали взять с собой противогазы. Мы удивились, но взяли. Наконец нас накормили, построили и повели на Витебский вокзал, но даже по приготовлениям стало ясно, что едем явно не на фронт. Всего нас было человек двести-триста не меньше. Посадили в вагоны и ехали целую ночь. И я вам сразу скажу, что до сих пор не знаю название той деревни, но никогда не забуду, что там увидел и делал... Помню, что это была ещё российская территория, возможно Псковская область.

Поезд остановился в чистом поле, команда: "Выходи!" Выходим из теплушек, а погода солнечная. В руках эти верёвки, у каждого противогаз и лопата. Выкатили полевые кухни. Тут же с нами ребята из "НКВД", в синих фуражках. Когда поезд ушел, подошли офицеры и стали назначать командиров взводов из солдат. Не знаю почему, но один офицер подошел ко мне и, указав пальцем, назначил меня командовать взводом из сорока человек. Ну, хорошо… Но все равно пока ничего не понимаем. Покормили нас, потом командиры разложили карту и стали назначать: "Тебе туда, тебе туда, тебе туда…" Назначили деревню и моему взводу, но вот никак не вспомню её название. То ли Берёзки, то ли еще как-то… Но ничего ужаснее я не помню… А я ведь был и в Освенциме и много чего видел ещё, но то что мне пришлось увидеть там…

Вот мы протопали километра два, поднялись на этот пригорок, и перед нами открылось бывшее село. Дворов четыреста. Печные трубы, поломанные изгороди, разбросанное, скудное барахлишко и всё, "чистота". Народа нет совсем. Мы остановились и тут подходит офицер из НКВД или откуда ещё, я не знаю. Отводит меня в сторону и говорит: "Сейчас разделишь их на небольшие группы. Назначишь в каждой группе старшего, и будете из колодцев вытаскивать тела". Ну, а дальше рассказывать… Подошел я значит к колодцу и со мной человек восемь ребят. Один обвязывается пожарным поясом с привязанной к нему верёвкой. В левую руку берёт такой же пояс с верёвкой и спускается, а двое-трое держат каждую верёвку. А в колодце тела: женщины, старики, дети, мужики молодые… Лежат уже не первый день, поэтому нам и выдали противогазы. Обвязывали тело ремнём, застёгивали и поднимали наверх. Столько было случаев, когда солдат говорил: "Рэм, не полезу. Сдохну, но не полезу. Всё, больше не могу!" Что вы, люди плакали, чуть с ума не сходили, когда все это видели... Когда люди отказывались подскакивал этот лейтенант. Говорю ему: "Всё, у меня никто не идёт". Он чуть не набрасывался на меня: "Расстреляю, сволочь!" Ну, его ж тоже понять можно. У него приказ, который он обязан выполнить. Я ему говорю: "Вот поясок тебе милый, и, поди хоть разочек спустись сам. А я вот встану рядом с ребятами". - "У меня другая задача". И вот так мы неделю занимались этим страшным делом, чистили эти колодцы … Кухня стояла, но мы ничего не ели. Как говорится, ешь от пуза, но ничего не хотелось. Но я не могу понять. Просто не могу понять! Ведь телевидение находится в руках нашего правительства, это же факт. Так почему не говорят правду?! Ведь это же все было!!!

Тогда существовал один очень хороший приказ Сталина, чтобы раненых гвардейцев после излечения возвращали в свои части, и благодаря этому я снова оказался в своей родной роте.

|

Из-под Выборга нас отвели в район нынешней станции Кирилловская, как она тогда называлась, не помню. Зато очень хорошо помню, как мы оттуда уезжали. Подогнали эшелон, а в вагонах ничего нет. Стали строить самодельные нары из снятых дверей, оконных рам, и как при этом бегал начальник станции и кричал: "Не дам вам уехать! На рельсы лягу, но не дам!" Мы же фактически увезли с собой всю станцию.

Прибыли в Псковскую область и расположились недалеко от Псковского озера. Вот именно тогда с нами занимался эстонским языком Арнольд Мери. Стало пребывать пополнение и нас, кто уже с опытом, распределили по взводам. Но я остался во взводе у Вани Бударина. Это был замечательный командир и при этом фронтовой долгожитель. Вы ведь знаете, что солдатская мудрость гласит: "Взводный живёт полторы атаки…"

Погода стояла хорошая, сухая. И вот как-то ночью: "Подъём! Боевая тревога! В ружьё!" Хватаем автоматы, сапоги, всё, выбегаем из землянок, строимся. Взводный, подсвечивая фонариком карту, говорит: "Объясняю боевую обстановку": Надо в такое то время прибыть туда то". И вот бросок. Это что-то не вероятное. Если б вы только видели… Все и так бегут, а взводный кричит: "Быстрей, быстрей! Почему у тебя котелок гремит?! Бегом! Обстановка боевая, пистолет заряжен!" Но я уверен, что он только грозил, и, конечно, никогда бы не выстрелил. Но я тогда не понимал, зачем он нас гоняет, словно "сидоровых коз". А он все командует: "Лечь! Бегом! Шагом! Быстрым шагом! Бегом!" Часа через три: "Лежать! Приготовиться, автоматы к бою! Отставить! Встать! Бегом!", и так без конца… Потом возвращаемся, ложимся спать и конечно "кости перемываем" своему взводному и старшине Филимоненко. Шикарный был старшина, кстати, я первый и последний раз видел кого-то с четырьмя медалями "За Отвагу". Он воевал вместе с нами и получил их за дело. Потом я про него еще обязательно расскажу. И только когда мы форсировали Псковское озеро, я понял, зачем нас так гоняли…

А я был очень любопытный, везде лазил, интересовался разными механизмами, в общем, любил трофеи. Именно благодаря этому интересу я получил свою первую медаль "За Отвагу", чуть позже расскажу, как это случилось. Зная такую мою слабость, Ваня Бударин как-то сказал: "Слушай, ты там, чего-то интересовался этим "полтинником". Научился бы стрелять, и мы бы прихватили с собой миномёт. В обороне пригодится". Я довольно быстро научился, это не хитрое дело. 50-мм миномёт лёгкий, маленький: круглая плита, ствол, прицел и маленькие сошки, он даже не разбирался. И вот когда ходили на стрельбы, то тащили с собой и этот миномёт. Минки у него маленькие, 900-граммовые. В самом низу ствола поворотная шайба, играющая роль крана. Когда опускаешь в ствол мину, накалывается капсюль, происходит выстрел, и она вылетает из ствола. Если эту шайбу закрутить то мина летит очень далеко потому что все пороховые газы уходят на выстрел. Чем больше откроешь кран, тем ближе она упадет, потому что часть газов выходит. А учили нас хорошо, даже с применением боевых снарядов и мин при отработке наступления за огневым валом. И расскажу, как я опозорился с этим миномётом.

Как-то мы были на стрельбище. Шел мелкий дождик. Стреляли по мишеням, я из винтовки, ребята из автоматов. Поясные мишени находились примерно в 150 метрах. Там была вырыта траншея, в которой сидели солдаты державшие шесты с мишенями. Если было попадание, то они должны были покачать ею из стороны в сторону. Тут прибегает ротный и говорит, что к нам с проверкой едет командир корпуса Симоняк с командирами дивизий и другим начальством. Ваня оборачивается и командует: "Быстро миномёт сюда!" Ребята притащили миномёт, рядом положили несколько мин. Подходят эти генералы, полковники и Ваня докладывает: "Гвардии лейтенант Бударин. Взвод на огневой позиции проводит учения". Генерал говорит: "Ну-ка покажите, как вы стреляете". Мы показали, сделали несколько выстрелов. Они уже собрались уходить, как вдруг Бударин говорит: "Кроме того, у нас есть огневая поддержка". Генерал спрашивает: "Какая поддержка?" Ваня отвечает: "Вот, у меня один солдат освоил специальность миномётчика". А я в это время завороженно смотрел на них, потому что впервые в жизни видел генералов. А тут их сразу целая кавалькада и рядом, в пяти метрах.

Он говорит: "Покажите!" Ваня вынул свисток и свистнул два раза. Те, кто сидел с мишенями в траншее воткнули их в землю и ушли. Говорит мне: "Рядовой Альтшуллер, покажите". Повторяю, я в это время зачарованно смотрел на генералов. Взял в левую руку мину, но правой от такого волнения полностью открутил вот эту самую шайбу, через которую отводились газы. Стоя на одном колене опустил мину в ствол. Капсюль щелкнул, и она лениво полетела, потому что газы вышли. Но генералы всё же были боевыми офицерами и, поняв, что происходит, все как один, в своих шинелях плюхнулись в грязь. Бударин и солдаты тоже залегли, и только один я остался стоять, как был. Мина упала на самом близком расстоянии, на какое мог стрелять миномёт. После взрыва они поднялись, обматерили моего взводного, и пошли в машины… (рассказывает, улыбаясь) Мне тогда конечно влетело, но никаких особенных последствий этот случай не имел.

Мы форсировали озеро и высадились в Эстонии, там есть такой город - Калласте и дальше наступали севернее Тарту. Это было 17 сентября 1944 года. Через озеро только наш взвод перебросили на мотоботах и рыбацких шлюпках около городка Клога мы ворвались в лагерь. Концентрационный лагерь… Там было шесть костров. На сложенных и облитых соляркой брёвнах лежали расстрелянные в затылок люди. На них лежали снова брёвна и опять люди и так в три-четыре яруса…

И в этом лагере мы захватили тридцать с лишним эсэсовцев, но большинство из них были эстонцы. Друг мой Сашка подошел к какому то сараю и открыл ворота. Ему было всего 22 или 23 года, но вот когда он открыл ворота, я увидел, как человек моментально стареет… Он не поседел, нет. Просто у него спина как-то сгорбилась… Подошел я и ещё ребята и мы все увидели в этом складе рядами выложенные детские тапочки, женские волосы, лежавшую стопочками детскую одежду… Ну, представляете, что это такое увидеть? Тут подошел Ваня Бударин, посмотрел, и когда он обернулся… Я такого страшного лица больше некогда не видел... Говорит мне: "Видал там сортиры?" А недалеко стояли огромные деревянные туалеты, очков на двадцать каждый. На стене барака был, наверное, пожарный щит, на котором висели ломы и лопаты. Ваня говорит мне: "Берите ломы и лопаты. Скажите немцам, чтобы они сорвали доски с этими очками". Подошли к немцам показали, объяснили, что нужно сделать. Они сделали. Тогда он сказал, чтобы мы нарезали проволоки. Показал, какого размера. Затем приказал немцам, чтобы они руки убрали за спину, и говорит нам: "А теперь свяжите им руки". Они орут, а куда деваться. И когда связали руки эсэсовцам, повернулся ко мне и говорит: "А теперь веди их туда и всех утопить в говне!" Я ошалел, стою неподвижно, и вдруг он яростно заорал: "Ты еврей или нет?!" Но я же тогда ещё всего и не знал, какая горькая участь постигла моих соплеменников, поэтому стоял, как вкопанный. Ваня повторил: "Сейчас же всех туда!" Подошли ещё ребята, человек пять и мы их всех… Благо они со связанными руками. В это время высадилась вторая группа десанта и к нам бежит майор Кондратенко. Подбегает и спрашивает: "Где пленные?" Просто мы, когда высадились, то по рации сообщили, что захвачены пленные. Бударин говорит, показывая на сортир: "Вон там…" Майор заорал: "Кто это сделал?!" Не знаю, что меня толкнуло, но я сделал шаг вперёд. Он, в такой ярости, стал рвать кобуру, но тут Ванька шагнул между нами, и говорит: "Товарищ майор, это я ему приказал. Подойдите лучше к сараю". Тот кричит: "… твою мать! На кой мне этот сарай?!" Бударин настаивает: "Нет, вы подойдите, подойдите". Майор зашел в сарай… Вышел оттуда и говорит: "Как фамилия?" Я говорю: "Альтшуллер, а что?" Он говорит: "Если уцелеешь и будешь представлен к награде, своими руками разорву лист. Если в следующий раз, по твоей вине не останется пленных, "шлёпну" не задумываясь, и никакой командир тебя не спасёт. Понял?", развернулся и ушел. Я рассказал это вам, чтобы вы хоть немного поняли, что война это действительно страшное дело… Страшное, на самом деле, не в том, что он мог меня расстрелять, а в том, что вот такие коллизии случались, нечеловеческое это всё. И это не нуждается в оправдании. Мы делали то, что надо было делать! То без чего страну нельзя было бы спасти, но вспоминать об этом сверх тяжело…

Севернее Тарту нам предстояло форсировать реку Эмайыги - "мать-река" по-эстонски. Но перед тем, как начали выходить на исходные позиции и спускаться к реке взводный приказал, чтобы каждый солдат из первого отделения взял по три мины к моему миномёту. Когда мы скрытно заняли окопы на берегу то каждый боец, проходя мимо, клал рядом со мной мины. В отделении было человек двенадцать, так что образовалась довольно приличная горка из мин. Слева от нас стояло разбитое, двухэтажное, кирпичное здание.

Утром началась артподготовка. На том берегу стояли стога, и я видел, как там бегали немцы. Когда артподготовка начала стихать немцы открыли по нам огонь из мелкокалиберной, скорострельной пушки и несколько снарядиков попало в стоявший рядом с нами дом. Моя рука лежала на минах, и один осколок пролетел между пальцами. В этот момент я пережил страшное мгновение потому что пролети он чуть-чуть правее, то он попал бы в мины и можно себе представить, что бы со мной было… Иван закричал: "Стреляй!", и я начал стрелять... Потом миномёт бросили, и быстро форсировали реку. Это для эстонцев была река, а для нас так, ручеёк.

Когда началось наступление, стояла хорошая погода, но вскоре она резко испортилась. И вот, самое тяжелое физическое воспоминание у меня о войне связано именно с этим наступлением. Дело в том, что пошел мелкий, такой противный дождь, который не прекращался всю ночь. А всю ночь наш батальон шел очень быстрым, форсированным маршем, чтобы немцы не смогли закрепиться, тогда потери бы были большие. Это я уже потом, после войны, комбата расспрашивал, почему нас так тогда… Ну, это невероятное, что-то было… Дороги в Эстонии более или менее хорошие. Лучше наших, надо отдать должное. Но мы шли с полной выкладкой. Миномётчики несли на себе, кто плиту, кто ствол, а пулемётчики, кто станок, кто сам пулемёт, другие несли коробки с боеприпасами. При этом у каждого автоматчика было при себе по 400 патронов и по три-четыре гранаты, сухари, консервы… Я просто помню, как идёт батальон, мелкий дождь и стоит такой сплошной, тяжелейший храп. Перенапряжение дикое, потому что за ночь километров сорок-сорок пять проходили. Чтобы вы хоть немного представили себе о чем говорю, приведу такой эпизод.

Очередной бросок вперед на несколько километров, но тут команда: "Стой!" Батальон встал. Помню такой широкий пригорок и слева огромное картофельное поле. Новая команда: "Налево десять шагов. Ложись! Привал". И все легли в межу. Под дождём в шинелях, прямо в грязь… Тут прибегает Ваня Баранов с разведчиками и докладывает комбату: "Товарищ майор, в ста метрах выше стоит огромный сарай с сеном. Мы проверили, не минировано, ничего. Давайте туда ребят". Вот тут я первый и последний раз видел, как комбат упрашивал, буквально умолял людей. Ну, это надо было знать Сироткина. Он ходил по этому картофелю между нами и тормошил: "Ну, ребята, поднимитесь! Ну, еще немножко наверх и там сарай". Привал был минут тридцать-сорок, но ни один не встал, ни один… Потом все-таки поднялись и пошли дальше. Повторяю, невероятное напряжение, это за гранью человеческих возможностей. Если бы мне до войны сказали, что мне в восемнадцать лет доведется вынести такое, я бы не поверил.

В начале этого марша единственная наша лошадь была у комбата. Но он посадил на неё радиста с рацией, потому что это была единственная наша связь. Поэтому рацию и радиста как могли берегли. Но когда все стали выбиваться из сил, то конфисковали у эстонцев лошадей с телегами. Сложили в них миномёты, автоматы, а сами идём и за край телеги держимся. Потому что уже ноги не идут. Кто-нибудь идёт, зашатался и в канаву упал - заснул на ходу… Ну, подумайте сами третьи сутки не спать, это же невозможно. Его из канавы вытаскивают, тряханут, ставят в строй и бегом. Нет такой дичайшей перегрузки, я и не представлял себе никогда.

Ещё запомнилась одна маленькая деталь. Очередной марш-бросок. Солнышко поднимается, а батальон идёт по лесу. Идём из последних сил, как говориться "на зубах". Лес кончается, поворот дороги, справа поднимается огромная поляна и вдалеке лес. Вдруг видим сверху, метрах в восьмистах прямо на нас бежит густая цепь... Комбат кричит: "В канаву! К бою! Приготовиться! Без команды не стрелять!" Я лёг, рядом Сашка Курунов, ждём… Отчётливо помню, что лежу и думаю: "Господи! Сейчас бы начался этот бой, да полежать часа два…" Ну, невозможно же больше было идти, невозможно… Всё, лежим, замерли, такое наслаждение… И вдруг: "Подъём! Строиться!" Тут подбегает эта огромная цепь. Оказалось, что это наши девушки, которых немцы угнали на строительство каких-то сооружений. Немцы ушли, а девушки откуда-то узнали, что идут красноармейцы и сразу ринулись к нам. Подбежали, обнимаются, целуются, плачут, смеются, а ребята чертыхаются, отталкивают их. Потому что надо снова идти, опять, опять идти, ой…

Это для нашей родной партии Эстония была Советской Республикой, а для нас всё же это была заграница. И вели себя соответственно. Обозы и кухни за нами не поспевали, и помню, захватили какой-то городишко. Хорошо помню двухэтажный дом: внизу аптека, на втором этаже магазин. Солдаты вбежали наверх, а там лежали большие свёртки хороших тканей. Тут же ребята стали рвать и отрезать куски этих тканей. Садились на пол, снимали сапоги, скидывали истлевшие портянки и заворачивали ноги в эту шикарную ткань… Рядом оказался молокозавод, что-то ещё, так мы набрали целые каски яиц… Чего там только не было. Брали всё, что только под руку попадалось. Конечно, эстонцы всё это видели и с ужасом наблюдали, но ребята были голодные и злые. Помню потом лежали на неубранном картофельном поле, и кто-нибудь кричит: "Ванька, что у тебя?!" Тот отвечает: "Яйца!" Первый кричит: "А у меня хлеб. Давай махнемся!" Подползали друг к другу и менялись. Ну, надо же поесть, поэтому брали всё. Какой там, спрашивать, просто забирали.

Но было и такое. Наш 129-й полк остановился на ночь в каком-то эстонском селе. Утром собрались выступать, но вдруг полк срочно побатальонно строят в каре буквой "П". Помню, ещё пригнали много эстонцев. Утро такое хорошее, солнышко поднималось. Перед строем вырыта яма и к ней выводят сержанта. Без пилотки, ремня и обмоток, поставили его на колени… Начали читать приговор, а переводчик переводил на эстонский. Оказалось, что этот парень накануне вечером ворвался в какой-то дом и пытался изнасиловать девчонку. Родители попытались её защитить, и при этом он ранил отца этой девочки. Вышел старшина и из парабеллума выстрелил ему в затылок… Вот и такой случай я помню.

Перед наступлением к нам в роту пришел мой одногодок Володя Клушин - Владимир Иванович Клушин. Он потом у нас в техноложке заведовал кафедрой марксистко-ленинской философии. Он женат на Нине Андреевой которую вы, конечно, помните по нашумевшей статье в "Советской России" напечатанной на излёте советской власти. Я был рядовой, а ему довольно быстро присвоили звание сержанта и назначили комсоргом нашей 1-ой роты 1-го батальона, и по штатному расписанию входил в наш 1-ый взвод.

Есть в Эстонии такой городишка - Йогева. На его окраине мы ворвались в немецкие окопы и только расположились, как справа нам во фланг стал стрелять немецкий пулемёт "МГ-34". Хороший, кстати, пулемёт. Ванька Бударин подскочил ко мне и как заорал: "Чё, уши развесил? Снимай его!" Пулемёт бил из окна дома метрах в трехстах от нас. Я развернулся, пару раз выстрелил и он замолк. В это время появились наши штурмовики. Кто-то из командиров выстрелил в сторону немцев из ракетницы и ИЛы стали снижаться в том направлении. Но немцы догадались и выстрелили в нашу сторону ракетой того же цвета. Штурмовики развернулись и как дали по нам из пушек и "РС-ов"… Два раза они на нас заходили, земля ходила ходуном… При мне оторвало левую щёку у санитара, а он правой стороной улыбался, потому что имел законное право уйти в тыл… Тут ведь такая мясорубка…

Немцы кинулись в атаку, причем, их было значительно больше, чем нас. Цепи были человек по двести. Хотя может это от страха мне так показалось, а на самом дели их было чуть поменьше. В общем, миномёты стреляют, а немцы, эсэсовцы идут на нас в рост и от живота стреляют из автоматов. В то время я был худой и весил всего сорок восемь килограммов, и когда они подошли близко, Ванька обернулся и заорал мне: "Отойди в сторону и если увидишь, что схватились, стреляй обоих!" То есть его и немца, потому что никто же не хотел в плен попасть. При этом он отдал мне свой "ППС" оставив себе "ТТ". Ну, тут началось: лопатки сапёрные, хрип, стрельба в упор… Но не пришлось мне стрелять, довольно быстро их отбрасывали, хотя дважды они все-таки врывались к нам в траншею. Всего было семь контратак за сорок минут… Но это было, что-то невероятное.

Там полегло много наших ребят, очень много… В нашей роте был единственный станковый пулемёт "максим". До сих пор помню фамилии пулемётчиков: Иголкин и Гнедин. В одной атаке когда немцы отхлынули, один офицер не побежал вместе со всеми, а залёг и стал ползти с гранатами в руках к пулемёту. Прятался за такими небольшими холмиками. По нему стреляли, но он то появится, то скроется. Иван кричит мне: "Бери винтовку, а то разнесёт всё к чёрту!" Я взял винтовку. Пробежал вперёд, прилёг и от страха или возбуждения, плохо целясь, выстрелил один раз, второй... По-моему только на четвёртый раз попал. Немец от боли приподнялся, встал с гранатами и тут его расстреляли... А до пулемёта оставалось метров сорок всего.

Но вероятно, немцы сообщили своим миномётчикам, что тут действует такой тип и те открыли по мне огонь. Немцы вообще хорошо стреляли из миномётов. А мы плохо, всегда плохо. У нас артиллерия была хорошая, а миномётная подготовка… Я не знаю почему. В это время ожил немецкий пулемет, стрелявший из окна единственного дома стоявшего у нас во фланге. Ротный снова стал орать, чтобы я успокоил пулемётчика. Я выстрелил и со второго выстрела попал. Пулемёт выпал на улицу, и пулемётчик повис, свесившись из окна. Об этом мне уже потом рассказали ребята. Близким разрывом меня оглушило, и я потерял сознание. Увидав это, моя напарница Соня сказала санитару: "Вытащи его, а я тебя прикрою". Санитар пополз ко мне, и в это время из-за дома выскочили немцы и открыли шквальный огонь. Соня своим огнём прикрыла и спасла нас с санитаром, но ей самой пуля попала в ключицу, отчего левая рука у неё так и осталась парализованной. После войны она, кстати, писала мне письма, звала в гости. Причём писала с юмором: "Я понимаю, что ты не можешь быть крестным отцом моим детям в связи с национальной проблемой, но приезжай хоть поглядеть на них". У неё после войны родились четверо детей: трое мальчиков и девочка.

В общем, санитар меня вытащил и часа через полтора я очухался. Потом мы поднялись в атаку, и Володя Клушин погнался за немецким офицером. Но в его автомате кончились патроны и он, сняв диск, швырнул его в убегавшего немца. Тот обернулся, дважды выстрелил, и одна пуля попала Володе в левую часть груди, под сосок… Он упал, мы забрали его документы, а его маме послали похоронку.

Кажется перед 15-й годовщиной Победы мы, чуть ли не в первый раз собрались, все кто смог приехать из ветеранов. Договаривались о праздновании Дня Победы, собирали деньги на банкет. Когда подошла моя очередь и я, отдавая деньги, назвал свою фамилию, то сидевший недалеко мужчина подошел и сказал: "Слушай, ты куда?" Мы все обращались друг к другу на ты. Я отвечаю: "К метро Чернышевская". - "И мне туда". Вышли и он спрашивает: "Ну, как дела миномётчик?" Я говорю: "Слушай, ты ошибся. Никакой я не миномётчик". - "Как же, а рано утром 18-го сентября разве не ты стрелял из "полтинника?" И только тут я начал догадываться с кем говорю: "Володя, это ты?" Он отвечает: "Да". Спрашиваю: "Отчего же ты не откликался столько лет? Тебя же убили? При мне тебя застрелил немецкий офицер, и я же помню, как ты валялся, и ребята вытаскивали у тебя документы". - "Ну вот, как видишь, жив…" Как ему объяснили врачи, пуля прошла в миллиметре от сердца в момент его сокращения. Вместо метро мы пошли, в какой то кабачок и набрались так, что домой ползли, поддерживая друг друга. Ну, дело такое, конечно…

А уже спустя много лет после войны Володя Клушин поехал в Эстонию. Ему очень хотелось найти этот окоп, где произошла эта "мясорубка". Мне об этом рассказала его жена Нина Андреева. Они приехали туда в свой отпуск. Местный учитель возил их на своей машине, несколько дней искали и все-таки нашли. Осыпавшийся окоп сохранился, и Нинка мне рассказывала: "Я стояла на верху, Володька туда спрыгнул, руками облокотился о бруствер и вдруг, пополз вниз. Потерял сознание…"

Его, конечно, сразу в местную больницу и там привели в порядок. Я его потом спросил: "Вовка, в чём дело? Что с тобой случилось? Сердце?" Он отвечает: "Никакого сердца, ничего подобного. Просто день был солнечный, точно такой же, как тот, когда мы там были. Я спрыгнул в окоп и вижу, по поляне прямо на меня идут фрицы… Поднимаю руки, а в руках ничего нет. И всё, больше ничего тебе не могу рассказать…" Вот такие сильнейшие переживания.

Вскоре после форсирования реки Эмайыги и боя за город Йогева мы, наступая, выскочили на огромное поле всё заставленное хлебными "бабками". Это такие снопы в человеческий рост. Они стояли по несколько штук, прислонённые друг к другу, а внутри пустота, по-видимому, для проветривания. Наш взвод рассыпался и убежал вперёд, а мы остались одни с Ваней Будариным. Незадолго до этого близким разрывом мне засыпало винтовку. Песок попал в затвор и прицел, и её необходимо было чистить, иначе стрелять невозможно. Тут видим, валяется "фриц" и в стороне от него карабин. Ваня говорит мне: "Бери карабин!" Сам же наклонился над немцем и, вынув у него патроны, стал передавать их мне. Я стою с этим бельгийским карабином, загнал в ствол патрон. И вдруг Иван говорит: "Не шевелись!" Вынимает из своего "ппс" рожек и начинает аккуратненько набивать его патрончиками. Я стою ничего не понимаю, а он опять: "Не шевелись!" Ну, я и не шевелюсь. Он набил аккуратно, оттянул рычажок, вставил рожек, щёлкнул затвором и закричал: "Стреляй!" Я оглянулся… Два здоровенных эсэсовца вылезают из хлебной бабки прямо у нас за спинами. Мы ведь их пробежали уже, чего они там оказались? Метрах в восьми-десяти не больше. Я буквально оторопел, впервые же увидел живых немцев так близко… Но выстрелил в первого. Пуля попала ему в скулу, и вылетела у затылка… Он повернулся боком, рухнул на лицо ранцем вверх, а Иван пристрелил второго. Если бы у меня была возможность, то я бы снял эту сцену в кино. Стою, смотрю на них в упор и не могу шевельнуть ногой. От страха или от чего, не знаю. Иван же спокойненько подошел к моему, сел ему на крестец, расстегнул ранец, вынул бритву и спрашивает меня: "Бреешься?" А я тогда ещё не брился. Он выкинул эту бритву и что-то ещё. Вынул плоскую, круглую, пластмассовую коробочку оранжевого цвета, в которых немцы хранили маргарин. Отвернул крышку, подсунул её под левую подмышку. Пальцем стал вынимать из этой баночки маргарин и о правое плечо немца, не забрызганное мозгами, стал вытирать палец... Потом травой протёр коробочку насухо, вынул из своего кармана пачку махорки, раздавил её, высыпал махорку. Правой рукой достал из подмышки крышку, завернул и, сунув в карман, встал: "Идём!" Я до сих пор всё это помню до мельчайших деталей, потому что так и стоял рядом в оцепенении... Иван воевал с 1942 года и уже к таким вещам относился спокойно, а у меня ноги не идут.

Догнали мы свой взвод. Идём по дороге, голодные, входим, в какое-то село и видим, что прямо на улице стоят вынесенные из домов столики. На них лежит груда котлет, огурцов, стоят тазы со сметаной, и все это эстонки раздают бойцам. Солдаты голодные, потому что кухня за нами не успевала, конечно, подскакивают и хватают всё. Когда мы с моим дружком Сашкой Куруновым, Лёшей Гавриловым и ещё с кем-то подошли к столикам, то котлет и сметаны уже не осталось. Мы взяли лишь несколько кусков хлеба и набросали в мою каску огурцов. Полную каску набрали. Вскоре был привал, и мы с удовольствием съели эти огурцы с хлебом. Да ещё, кто-то из ребят дал нам по котлете.