Книгу Юлии Константиновны «Девушка со снайперской винтовкой» можно прочесть здесь

Само интервью было записано исключительно с целью получить ответы на вопросы, возникшие в ходе ее прочтения.

Как Вас отпустили с завода на фронт?

Не знаю, как это оформлялось. Потому что тогда я пошла не записываться на курсы, а сразу на их первое занятие. Что перед этим делала – не помню. И вообще я удивляюсь, потому что в военкомат тогда направилась, прогуляв половину рабочего дня. И – ничего…

За это могли и...

…под суд отдать. Я же ещё была членом заводского комитета комсомола!

Что Вы можете вспомнить о подготовке в школе по военной специальности?

Главным образом, нас учили стрелять. Мы через день ходили на полигон и стреляли до потемнения в глазах и до синяков на плече. Сначала сами этот полигон оборудовали, вырыли траншеи – и из них появлялись разные мишени. Такая, такая [Показывает: головная, грудная, поясная.], в полный рост, неподвижная, в движении... Там внизу кто-то бежит – и эту мишень тащит. А мы – стреляли. Могли стоя, могли с колена. То есть – не могли, а всё это делали. И из окопа стреляли, и на бегу.

Никаких военных планов мы не разрабатывали. Мы не изучали тактику целиком, как науку. Только какие-то её элементы. Нам давали приказ – мы его выполняли. «Тактические занятия» – называлось.

Нас учили правильно ориентироваться на местности, окапываться. Окопы нас учили рыть – в полный рост. Копали и одиночные окопы, и ложные (тоже глубокие). Учили маскироваться. Маскировали – всё: важно было создать видимость у противника, что это подлинный окоп. Земли мы перекопали нашими сапёрными лопатками – многие тонны, наверное.

Нас учили чётко, не раздумывая, выполнять приказы. Один раз я этого не сделала, когда мне командир приказал упасть в лужу. Тогда он подробно разобрал, в чём была моя ошибка. Сказал, что я замедлила действие, сделав лишний шаг. А должна была упасть мгновенно, беспрекословно – у нас до автоматизма всё отрабатывалось. «На виду ты была несколько мгновений – это точно. Убить тебя могли – это точно». Вот на таких примерах нас учили.

По-пластунски ползали мы классно. Я помню, когда начинали, командир говорил: «Ну задом-то не виляй, видно же его. А его не должно быть видно». Так что вот именно распластаться, чтобы ни пятки, ничего у тебя не было видно: как пластуны были раньше в казачьих войсках, так и нас учили по-пластунски пробираться. Нас всему учили. Мы часами иногда должны были лежать, не двигаясь, и наблюдать за целью, потом подбираться к ней...

Поиску цели – тоже обучали, обязательно. Потом – чтобы была твёрдость руки, чтобы рука даже не шелохнулась. Очень большое значение придавали физической подготовке. Потому что без физической подготовки, без выносливости – ничего сделать было невозможно. Вот держишь час, полтора вот так вот [Показывает.] – и она у тебя дрожать начинает, трясти винтовку. Но она дрожать не будет, если постоянно заниматься. Это не учёба, это тренировки. Но, конечно, всему этому нас сначала научили.

Понимаете, это ведь не просто «прицелился и выстрелил». Вот сегодня – ветра нет, ясная погода. А завтра – сильный ветер. Но мы должны были всегда, определив цель, за какие-то мгновения понять направление ветра, узнать его силу, рассчитать, какую сноску надо сделать, чтобы пуля не отклонилась от цели. Учились стрелять при боковом ветре и при любой погоде. Вот пурга: еле-еле видна цель. Всё равно стреляли, потому что на фронте и такое может быть.

Что мне на экзамене досталось – это ужасно! Замаскированная амбразура, а оттуда – дуло пулемёта. Не всё даже, не весь ствол, а только его часть торчит из этой амбразуры. И я должна была это найти и поразить.

Не учили стрелять при лунном свете?

По-моему, нет. Но нас и на задания ночью не посылали. Во всяком случае, мне этого не приходилось. Но, может быть, кому-то и это пришлось.

После школы Вы могли уверенно поразить головную цель на какой дистанции?

Двести метров, может быть. Понимаете, я уже не ориентируюсь в расстоянии. Если бы мне показали сейчас на местности – я, наверно, приблизительно прикинула бы, могла ли я тогда поразить. Ведь даже когда пулемёт я этот на экзамене поражала – я ведь бежала. Мне дали команду и засекли время – Вы думаете, я там при этом должна была точный расчёт сделать? У нас глазомер особо развивали, чтобы мы могли расстояние до цели навскидку определить. Думаю, что тогда нас не ориентировали на то, чтобы мы знали числа: это – на сто, это – на двести, это – на триста... Мы сами при каждом выполнении задания должны были чутьём это определять. Может быть, я не права.

У Вас были какие-то стандартные упражнения. На какой дистанции они выполнялись? 400 метров? 800?..

800 – я не помню, а 400-500 – по-моему, были. Я думаю, что на очень большие расстояния мы не стреляли. Наверно, 400-500 метров максимально. Но – могу и путать. Тогда оптика была другая, простая совсем. Прицелов было два. Один – на ножке, короткий, трубочка такая. И был – с широкой ножкой, длинный прицел, вот такой примерно. [Показывает.]

Вас, снайпера, после лечения перебросили вообще в другие войска, совсем не по специальности. Как же так получилось, если Вас столько готовили, столько в Вас вложили сил и средств?

Я и сама думала над этим. То ли уже снайперы не нужны были, то ли кто-то позаботился меня в более безопасное место направить. Не знаю. Но – в армии приказ не обсуждают. Может быть, тот, кто меня направлял – он даже не очень вникал, кто я. Я же – из госпиталя… хотя красноармейская книжка у меня – была. Были ли они вообще в курсе, что я снайпер, или нет?

Нас столько готовили, столько денег в нас вложили – это да, но я знаю, что потом ещё некоторых девчат использовали вообще не по назначению. Может быть, распределяли по подразделениям не очень грамотно. А может быть, командиры возиться не хотели, может быть, не доверяли – не знаю.

Какова была численность группы, которая с Вами прибыла в Сувалки?

Отделение. Человек десять-пятнадцать, очевидно. Хотя, если пятнадцать, то это больше отделения.

А дальше Вас отправляют в 88-ю дивизию?

Да. И оттуда в полк – опять же целиком. Мы прибыли отделением снайперов. Я знаю такой случай: это был второй выпуск, по-моему, когда там чуть ли не взвод – а это тридцать-сорок человек! – сосредоточили в одном месте. И их посылали оттуда на разные задания, чтобы не распылять силы, чтобы можно было снайперов использовать более рационально там, где они могут быть полезнее.

Кто у Вас был командиром отделения?

Командиром отделения у нас была Поплетеева Любовь Фроловна. Она не заканчивала нашу снайперскую школу. Это была жена начальника штаба полка. Не «полевая», настоящая жена. Но ни я, никто из наших девчат её не помним. Тоже не знаю, почему. Вот это – парадокс. Возможно, она нам ничем не мешала и не помогала. Но она – очень славная женщина, не из тех жён, которые прячутся за спиной мужа. Я уверена, что она не злоупотребляла своим положением: просто по характеру она такая, по натуре. Её к нам назначили, уже когда мы прибыли.

А звание у неё какое было?

Не знаю. Можно её спросить, наверное.

А она жива?

В Москве живёт. Только ей не дозвонишься: она не слышит ничего.

Вам приходилось подолгу дежурить на позиции, ждать по несколько часов. О чём Вы думали в это время?

Мы все были сосредоточены на одном: следить, наблюдать, не упустить. Я думаю, когда люди пишут о том, что вот мол снайпер охотился и в это время вся жизнь у него прошла перед глазами – это всё-таки не очень правдиво. Потому что, как я помню, всегда думаешь только об одном: вот там посмотреть, туда посмотреть, а может быть, он там – а может быть, он там... А какая сила ветра? И вот лежишь, стоишь – и всё время думаешь об этом, потому что всё время какие-то перемены: другое направление ветра – это надо учесть, солнце вышло, стало слепить глаза – это надо учесть. Понимаете? И я не могу сказать, чтобы я каким-нибудь воспоминаниям или лирическим размышлениям поддавалась. Полная концентрация. Для снайпера крайне важно полностью сконцентрироваться на работе. Нас этому тоже учили. Не отвлекаться ни на что.

Кто была Вашей напарницей в «охоте»?

У меня не постоянная была пара, нам меняли. Нас всех выстраивали, давали задание и говорили: пойдёт на задание такой-то и такой-то.

Как обычно распределялись роли в паре? Чаще Вы стреляли, а кто-то наблюдал – или наоборот?

Я не могу сказать, кто чаще стрелял. Конечно, и напарница когда-то стреляла. Но я помню только тогда, когда я.

Бинокли были у обеих?

Обязательно! Но когда я знала, что должна стрелять, то им не пользовалась, потому что, если наблюдаю в бинокль – то потом его опущу, потом возьму винтовку – и цель точно потеряю. Я наблюдала в оптический прицел до рези в глазах. Они уже слезятся, а закрыть их – нельзя, потому что можно упустить цель.

Кто подтверждал её поражение?

Тот, кто при этом присутствовал. Солдаты, которые были посторонние, не снайперская пара.

А бывал ли с Вами командир, который, так скажем, курировал «охоту»?

Нет. Я этого, во всяком случае, не видела. У меня этого не было.

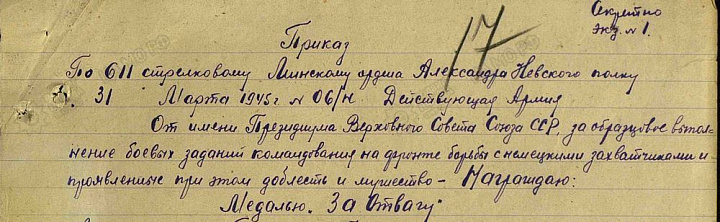

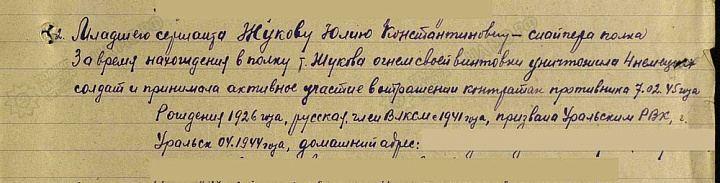

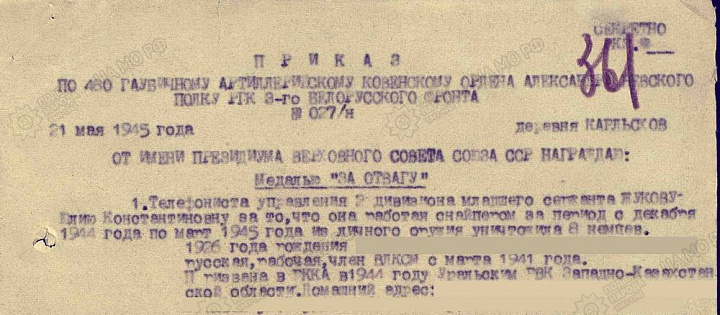

Вам командир роты как-то вынес благодарность…

Да. Вы знаете, это же было событие! Всегда выстраивали, благодарность объявляли. Это не просто в отделение пришли и тихо поздравили, это – чтобы все знали.

Вам поставили задачу уничтожить вражеского снайпера. Какой командир?

Не командир отделения – это точно. Потому что это задание было общее, а не нашего отделения. Это не мы решили, что мы его должны уничтожить. Это командование решило, и оно выбирало, кто пойдёт. Я – стреляла великолепно. Просто отлично. У меня командир отделения ещё жива, она помнит. Проблем никогда не возникало, я никогда не мазала.

На Ваш выстрел – с той стороны был ответный залп? Из чего?

Да. Любой мог быть. У них это немедленно было. Могли стрелять из пулемётов, могли из миномётов. А знаете, почему? Снайперский выстрел – он чем-то всегда отличается от обычного одиночного выстрела. Я не знаю, чем. Но – безошибочно определяли, что это снайпер. Какой-то особый звук, что ли. Выстрел немецкий или наш – любой. Одиночный выстрел любой солдат сделает и сделает снайпер – снайперский отличается. Мы отличали. И вот выстрелишь, бывало, и сразу пулемётная очередь – бабах! Или несколько ружейных, там, или из автоматов залп. Обязательно откликались они. Иногда наши скажут: «Фриц». Он кричит: «Что, Иван?» Так и здесь.

Ходили – только парами?

Парами. Ещё пара – могла где-то недалеко быть. Но никогда нам не говорили: «Ты, ты, ты, ты», или про цель для двух снайперских пар. Каждая получала задание персональное.

Вам хотя бы примерно нарезали какие-то сектора?

Может быть, в то время, когда мы с напарницей уничтожали немецкого снайпера – там и другая снайперская пара на другом участке имела такое же задание. Потому что он хоть и появился тогда на нашем участке, но каждый день менял позицию. И правильно делал. Может быть, и в других секторах его тоже кто-то ещё выслеживал.

Сколько до него примерно было?

Не очень много, 250-300 метров. Он был впереди своих. На нейтральной полосе, но ближе к своим окопам всё-таки. Не в окопах, там какой-то с их стороны растительный рельеф был, и вот он – в одном из этих кустов. А я думаю – у нас и у них между окопами было метров пятьсот, не больше… может быть, четыреста: потому что мы слышали, как они разговаривают, а они слышали, как мы разговариваем. Поэтому, если он впереди окопов, то 250-300. Ну, максимум – 400.

Сколько Вы могли сделать выстрелов с одной позиции?

Один. И всё, больше не разрешалось. Когда я первого немца убила – от волнения подумала, что промахнулась, и выстрелила второй раз. «Исправляла» мнимую ошибку – но этим же ошибку и допустила, причём грубейшую. Снайпер больше одного выстрела с одной позиции делать не имеет права. Нам запрещали это. Потому, что могут засечь (я ж говорю – выстрел снайпера чем-то отличался). Поэтому – только один.

Вы сами стреляли с нейтралки?

Нет, мы на неё ходили, лежали там, но мне оттуда бить так и не пришлось. Наблюдала, но, очевидно, цели подходящей не обнаружила. Наши с нейтральной полосы стреляли, знаю. Так же, как и немцы. Только снайперу всегда очень опасно стрелять с нейтралки.

Отойти невозможно?

Да. Поэтому, может быть, нас, девчат, и берегли. Надо сказать, к нам очень бережно относились. Это не значит, что у нас были какие-то особые отношения с командирами. Просто было очень хорошее командование, которое нас не обижало, в обиду другим не давало и по возможности старалось нас обезопасить. Потому что мы молоденькие были все.

Жили Вы – далеко от линии фронта?

Ну как «далеко»… может быть, с километр. Может быть, меньше немножко. Не в землянках, не в окопах, не рядом.

С точки зрения свободы перемещения – Вы были ограничены или нет?

Конечно. Только в расположении своего отделения. Если надо, так обращаешься за разрешением. Самовольно, извините, даже в туалет не разрешалось. И в школе так было.

Но, получив разрешение, можно было куда-то отойти?

В расположении части. В пределах того ограниченного места, где мы находились. Потому что это ведь – войсковая часть, там часовые, дозоры, охранение и так далее. За пределы расположения – не разрешалось. Если бы была острая необходимость – то разрешили бы, наверное. Ну, если бы, например, заболел кто.

Снайперы и разведка – не строем идут, не со всей ротой или полком. Это часто два-три человека. Иногда вообще один идёт. И льготы у нас были свои. В первую очередь водку – им и нам, горячее питание – им и нам. И обмундирование, и маскировочные халаты в первую очередь – им и нам. Остальным – потом.

Вы подчинялись напрямую командиру полка – или кому? Кто Вам отдавал приказы?

Вы думаете, мы знали, от кого исходит приказ? Это бывало по-разному. Нам важно было, кто его нам передавал. Если что-то очень важное, то это был какой-то более высокий командир: чтобы придать значительность, всё объяснить, настроить. А если нет – так мог быть и командир отделения.

Но ведь мы выходили и просто на «охоту». Нам не рекомендовали просто так стрелять, но я стреляла и без задания. Моего первого немца, например, я так и убила. Было такое: ну почему не убить противника, если есть возможность? Даже удаётся офицера, или пулемётчика, или снайпера. А потом, уже в наступлении, нам никто ограничений в этом плане не давал. Стреляй.

Но в наступлении же не подтверждалось количество убитых?

Да. Вот Вы – пулемётчик, она – автоматчик, я между Вами – снайпер. Мы все стреляем вперёд: в тех, кто от нас обороняется. Ну кто там что может подтвердить? Мне одна говорит, не очень давно: «Ну что же ты, сосчитать не могла?» Я говорю: «Могла, наверное. Но ты мне подтвердила бы, если бы там стреляли я, ты и ещё много кто?» - «Да, – говорит, – не знаю».

Некоторые очень ревностно каждого считали, даже когда в атаку шли. Мне же – это неважно было. Отметили в снайперской книжке, нет – мне всё равно. Понимаете, я немножко романтик и немножко идеалист, девочки это знали. И я всегда такой была. Мне важно было, что я честно делаю своё дело. Поэтому я не могла себе насчитать. Хотя так и приписывали некоторые. Я могла бы – но мне это не нужно.

Какие-нибудь случаи приписок потом разбирали?

Нет. Я сейчас Вам скажу, откуда я узнала. Была у нас через тридцать лет встреча. Одна выступает, не из нашего выпуска. И говорит, сколько она немцев убила. Стоит женщина, которую мы тоже не знаем, и говорит: «Что она врёт? Я же снайперской парой у неё была». Я ахнула. Вот так и узнала, что приписывали.

У Вас на счету – восемь побед, а в книге описано, по-моему, три или четыре…

Я остальные, наверное, не запомнила. Не знаменательны были для меня. Первый немец – сперва запомнила, но потом забыла. Это хорошо, что письмо про него нашла. А запомнился мне второй и запомнился снайпер. Второй – потому, что я очень сильно переживала. Может быть, какие-то сопутствующие обстоятельства были, не знаю. Ну, а снайпера – это просто редко кому удаётся. Запомнилось. А остальное – нет. Какие-то рядовые случаи. Кто-то – всё помнит. Я – нет.

Восточная Пруссия – первая, так сказать, немецкая территория. Политработа какая-то перед ней проводилась?

Вот этого у нас в недостатке не было. Нам всё рассказывали, и о Восточной Пруссии тоже говорили, что это такое. Но самое главное – с нами беседовали о том, как себя там вести, как относиться к мирному населению, к военнопленным, и наказание за нарушение этого было – вплоть до расстрела. Нам зачитывали этот приказ. Через шестьдесят два года трудно вспомнить подробно. Я только знаю основное: нам говорили, что мы не должны ронять достоинство и честь советского солдата. Это точно. Что мы не должны мародёрствовать, мы не должны самоуправство учинять, мы не должны вести себя, как бандиты. Мы должны помнить, что мы солдаты великой Советской страны. Никаких самовольных расстрелов, никаких грабежей, никаких насилий, ничего.

А месть?

Не может каждый лично мстить, кому ему вздумается. Месть – это когда мы воюем, уничтожаем врагов, но при чём тут мирные немцы? Это нам тоже говорили. Вот мне недавно задали вопрос: сохранилась ли у меня ненависть к немцам? Я говорю: «Так у меня её к ним и не было. Я ненавидела фашистов и тех, кто пришёл на нашу территорию с оружием в руках».

Всё это нам внушали постоянно, и не случайно в Восточной Пруссии ни виселиц не было, ни Бабьих яров, хотя в ней немцы воевали будь здоров! Это был последний их оплот надежды, и они даже мысли не допускали, что мы Восточную Пруссию возьмём. Я тогда этого не знала, только недавно прочитала.

Но ведь вся война же шла под лозунгом «Убей немца!»…

Врага.

Были статьи, стихи и всё такое: типа «как увидел его – так и убей, сколько раз увидел – столько раз и убей».

Нас и в школе, и в армии на фронте учили: убить – врага, но – не немца. Врага именно, да. Во всяком случае, я это больше всего помню. Это очень соответствовало моему характеру. Я сама не стала стрелять в мирных немцев. И мальчика одного я же там не стала ногой колошматить или там об стенку головой бить, как делали это у нас немцы. Ну вот понимаете, для меня он был – не враг. И женщины, и старик парализованный в кресле – они для меня не были врагами. И даже для офицера, у которого немцы всю семью уничтожили. Едва ли он стал бы стрелять, хотя у него и другое отношение к ним было. Если бы он стал в них стрелять – если бы это стало известно – его могли бы самого расстрелять. Потому что в этом отношении – во всяком случае, в нашей части – был очень строгий порядок.

На марше Вы передвигались вместе с отделением?

Нет. Я вообще не помню, чтобы шла вместе с отделением. Всегда вместе с какими-то ребятами, которые то вещмешок мой несли, то винтовку помогали нести... всё-таки все мы на мужчин опирались. Это же жуткий был переход, мы же тогда километров пятьдесят-шестьдесят за раз прошли! До сих пор помню ощущение, как на мне всё мокрое, что я вся в воде. Знаете, мне казалось, что даже деревянный приклад весь насквозь промок: вот такая была промозглость, сырость. Март, снег рыхлый, под ним вода... Привал объявят – мы ложимся в этот снег хоть на немножко. Что с нами было! Конечно, там мужчины держали всё.

Тогда было ещё вот что. Вы знаете немецкие фургоны? Большие такие, покрытые тентами, как цыганские повозки. И – в них запряжены тяжеловозы. Я таких лошадей больше нигде не видела. И они шли и шли нам навстречу. Мы – на запад, а они – на восток. Мужчины, женщины – в цивильном платье все… что это было, я не знаю. И чех какой-то подошёл и сказал, что среди них много переодетых гитлеровцев с оружием. Ну что я – пойду проверять? Да я еле шла. Что потом делали, я не знаю. Только единственное могу предполагать: они же шли к нам в тыл, и, когда нас окружили – может быть, они тоже в этом участвовали, а может быть, и нет.

Вы знаете, сколько нам навстречу народу шло? И те, кто при приближении Советской армии эвакуировался (как мы говорили – «бежал»), а потом, когда увидел, что мы освободили их местности и не безобразничаем, стали возвращаться. И немцы тоже. Но больше всего это были те, кого немцы угнали: и французы, и итальянцы, и югославы, и русские, и кого там только не было. Потоками шли! С ручными тачками, с телегами, с узлами, просто безо всего... И мы так очень спокойно на этот обоз смотрели. Ну, я, по крайней мере. Помню, даже мысли не допускала, что это может быть что-то другое. А может быть, уже от усталости соображать перестала. Но после войны на одной из встреч кто-то про это рассказывал, а мы с нашими девчатами рядом стояли.

Цитата из Вашей книги: «…на подступах к Ландсбергу разгорелся тяжёлый затяжной бой. Мы понесли крупные потери». Что-нибудь про этот бой можете добавить?

Ничего не могу сказать. Наверное, потому, что, когда мы брали Ландсберг, снайперы в атаку не ходили. По бесполезности, очевидно. И слабосильные все, и снайперская винтовка без штыка.

Тот бой был что-то долго, что-то все там кричали, стрельба – в общем, это потом уже мы узнали, что он был тяжёлый, с большими потерями с обеих сторон. И потом же я узнала, что Ландсберг был очень важный стратегический пункт для немцев, там сходились железная дорога и шоссейная. Мне было восемнадцать лет, я ни во что это не вникала.

Когда мы были в окружении – я оглянулась в окопе, посмотрела налево, направо: никого нет. Наши ушли в атаку, а я осталась одна в траншее первый раз. Меня такой ужас обуял! Мне казалось, что меня все бросили и что сейчас немцы сюда хлынут и заберут меня в плен. И я от отчаяния, от ужаса поднялась и побежала с нашими. Ну, хорошо – кто-то увидел, что я бегу…

По боям вообще мне нечего добавить. Во-первых, не везде может добавить даже тот, кто сам шёл в атаку и дрался. А у нас могли быть какие-то конкретные задания. Может быть, и были, я уже не помню. У снайперов всё-таки особое положение. Мы же не участвуем непосредственно в таких сражениях.

Какие лично у Вас на фронте складывались отношения с мужчинами?

Из моих рыцарей я очень симпатизировала Василию Столкову. Хотя у меня и не было уж такой влюбленности. Но я не могла показать даже того, что я ему симпатизирую. Потому что, если бы я показала это – все тридцать парней, которые жили со мной в одной комнате, меня извели бы. Они бы меня просто изничтожили! Они бы меня презирали и постоянно демонстрировали бы мне своё презрение. Когда много девчат в одном месте – это одно, а когда ты один, когда ты один – и всё…

Когда однажды капитан пришёл и раздвинул эти мои занавески, я говорю: «Ну, товарищ капитан!» На следующий день Петя Чирков выходит следом за мной – и говорит: «Ну, товааарищ капитан!» Вот такая интонация. Представляете, что было бы, если бы я что-нибудь себе позволила?!

Кому было сложнее: Вам в восемнадцать – или тем девушкам, кому было лет двадцать пять и более?

Вы знаете, я думаю – дело не в возрасте. Дело в характере. Конечно, в восемнадцать лет, может быть, сложнее в том смысле, что ещё жизненного опыта никакого нет, и сразу – в это вот, в этот омут. А в двадцать пять – сложнее в том смысле, что уже более реально понимаешь, что ты можешь потерять. Я помню, у меня тогда даже жизненных планов никаких не было. В каждом возрасте – свои проблемы, свои трудности.

На одной из послевоенных встреч разговаривали с девчатами. Я-то думала, что у нас все добровольцы, а мне одна и говорит: «В нашем отделении была только одна такая дурочка – это ты». А одна девушка на встрече узнала, что я и институт после войны закончила, и что у меня так всё хорошо сложилось – и говорит: «Так я не удивляюсь: ты же у нас была самая правильная».

Я делала своё дело. И многого поэтому, наверное, не помню. Я правда видела войну сквозь оптический прицел снайперской винтовки. А всё, что по бокам – меня не касалось. Наверное, так не правильно…

Ну, почему? Это – позиция.

После взятия Ландсберга мы в доме обнаружили подвал. И от пола до потолка – полки, и всё заставлено банками: вареньями, соленьями, маринадами. Мы ни банки не били, ничего не портили. Взяли столько, сколько могли съесть – и всё. Нас тогда поразило такое изобилие. Но – не безобразничали, а взяли две или три штуки. Варенье, ещё что-то – и огурцы. Такая высокая банка, огурцы разрезаны на дольки, расположены так стоймя. И они какие-то необыкновенно вкусные, сладковатые такие были! Может быть, это был маринад – не знаю. Я не знала, что так маринуют. И мы с ними пошли на хутор отдохнуть. Мы ели – эти огурцы хрустели. Всего-навсего.

Зачем же они полезли к нам, если так жили?

Нам объясняли, зачем они к нам полезли. По тем временам – во-первых, это что Гитлер хотел завоевать весь мир и, во-вторых, уничтожить славянские народы. Кстати, Гитлер сам об этом говорил. Я перечитывала эту книгу, Полторак написал: «Нюрнбергский процесс» называется.

| Интервью: | А. Драбкин |

| Лит. обработка: | А. Рыков |