Л.Б. - Родился 11/1/1925 в еврейском местечке Поддобрянка Гомельской области. Мой отец, 1891 г.р., был родом из Могилевской губернии, в 1912 году был призван в царскую армию, участвовал в ПМВ, был в германском плену, после возвращения поселился на Гомельщине, женился и стал работать в сапожной артели. В семье нас было трое сыновей: старший - Зяма, перед войной учившийся в Харькове, в финансово-экономическом институте, я был средним, а младший, Толя, родился в 1927 году. Жили мы бедно, и голод 1933 года пережили только благодаря картошке со своего огорода. Я закончил шесть классов еврейской школы, а дальше учился в русской школе в райцентре Добрянка, каждое утро переходил мост через реку Немыльная и пешком шел в райцентр. До начала войны закончил 9 классов.

О том, что скоро грянет война с немцами, у нас в семье разговоров не вели, хотя в местечке появились польские беженцы, которые рассказывали, во что превратилась немецкая нация и что ждет евреев, если придут немцы. С Финской войны вернулся сосед, Борис Соловейчик, но он ничего о войне не рассказывал. В начале июня сорок первого года всем стало ясно, что война уже на пороге, через нас целую неделю непрерывно на запад шли части Красной Армии, и красноармейцы открытым текстом нам говорили, что мирное время уже закончилось, мол, готовьтесь, "скоро начнется"… Сразу после речи Молотова о начале войны, в нашем районе провели мобилизацию призывников и "запасников", а затем из письма мы узнали, что в Харькове призвали в армию брата Зяму. В середине августа немцы вплотную подошли к нашему району, все ждали приказа на эвакуацию, но местные власти не торопились отдавать такое распоряжение, видимо, боялись, что их посчитают за "паникеров" и "привлекут к ответственности". Где-то восемнадцатого августа мы решили уходить на Восток. Собрались три семьи, свои три коровы обменяли на лошадь с телегой, на повозку погрузили жалкий скарб и ушли из Поддобрянки вместе с отступающими красноармейцам. Шли в основном по ночам, так как днем наши колонны немцы жестоко бомбили. На нашем пути были многочисленные реки, мосты через которые были разбомблены и разрушены, и нам все время приходилось искать другое место для переправ. Многие не выдерживали эти тяжелые испытания и постоянные слухи, что мы окружены, что впереди уже немцы..., и возвращались домой. Но мы смогли пройти 400 километров пути, пока не оказались в Курской области, в городе Льгове, откуда нас по железной дороге отправили в эвакуацию в Казахстан.

А тех, кто не сбежал от немцев, тех, кто не захотел уходить из родных мест - ждала трагическая участь: всех евреев Поддобрянки немцы истребили до единого человека, расстреляли в противотанковом рву. После войны мне рассказали, как зверствовали немцы и местные белорусские полицаи. Раввина местечка долго мучили, перед тем как убить, один наш местный белорус сначала поджег ему бороду, а потом плясал на его трупе, на животе убитого прыгал… Шлема Аронов с женой и двумя сыновьями, спрятался у крестьянина, а тот его выдал немцам. Шлему с женой немцы сразу расстреляли, а сыновья смогли сбежать, но полицаи их все равно поймали. Старшего сына, Бориса, полицаи застрелили, а когда поймали младшего, Дона, то полицай схватил его за ноги и с размаху ударил головой об столб, да так, что череп раскололся… Нашим соседом был Рувун Гандлин, колхозный конюх, у которого было шесть сыновей, в начале войны его призвали, а жена осталась в Поддобрянке с детьми. Мы когда уходили на восток, то звали ее с нами, а она не захотела, отказывалась - мол куда я с малыми детьми, и куда я коров дену… Все погибли, а Рувун пришел с фронта, узнал что всю его семью убили, так сразу повесился…

Мы оказались в эвакуации в селе Урицкое, что находилось в 45 километрах от Алма-Аты, нас поселили у семьи Поповых, мы заняли небольшой сарайчик возле их дома, и сразу стали работать в колхозе. Отец тогда был в возрасте 51 год, а моему дяде Иосифу было 53 года, и все члены нашей семьи занимались крестьянским трудом вместе с местными колхозниками и с эвакуированными из Прибалтики и Украины. Сильного голода мы не испытывали, зимой топили свой сарай кизяком, проблема была в том, что у нас не было никакой теплой одежды и зимней обуви. В январе 1943 года я получил повестку на призыв. Из нашего колхоза я тогда призывался один. На санях меня отвезли до железнодорожной станции и оттуда я отправился в Самарканд, где, как имеющий неполное среднее образование (9 классов), был зачислен курсантом в Воронежское училище связи.

Г.К. - Какие впечатления остались от учебы в училище связи?

Л.Б. - Ничем особым этот период не запомнился, проучился я в училище всего 4 месяца.

Помню, что ротным командиром у нас был лейтенант Гайдамака, зверь, измывался над курсантами, как мог… Мы изучали средства связи, электротехнику, азбуку Морзе, совершали кроссы или марш - броски на 20-30 километров с полной выкладкой, при этом нам выдавали фляжку воды на день, а пить воду из арыков строго запрещалось. Уже в мае весь наш курсантский батальон был отправлен в Свердловск, где три месяца мы учились на радиокурсах. Курсанты занимались на этих курсах в здании бывший церкви, да еще нас гоняли на станцию разгружать вагоны … В сентябре нам приказали грузиться в эшелон, повезли на фронт.

Кто был постарше и пошустрее - те по дороге меняли свое полученное новое обмундирование на самогон и еду. Ехали мы из Свердловска до фронта почти месяц, а затем нас поделили на маршевые команды и отправили по дивизиям. В моей команде было 18 человек, мы прибыли в 179-ую стрелковую дивизию, где нас офицеры-"покупатели" разбирали по подразделениям.

Меня и еще одного товарища, Мишу Исакова, забрали в дивизионный артполк, 695-й АП, и уже в штабе полка решили направить меня во взвод управления 1-го артиллерийского дивизиона, которым командовал майор Женовач. Я стал напарником у опытного радиста, младшего сержанта Узбека Валиевича Хангильдина, бывшего студента из Казани. Это был отличный, смелый парень. В 1944 году Хангильдина тяжело ранило, и из госпиталя в наш полк он уже не вернулся.

В дивизионе было три батареи: две с орудиями калибром 76-мм и одна батарея -122 -мм. Начальником связи дивизиона был старший лейтенант Василий Богуш, кадровый командир, пять раз раненый на фронте, родом он был с Гомельщины, из Лельчиц.

Дивизионный артполк состоял из 3-х дивизионов, каждый из которых придавался для огневой поддержки одного стрелкового полка и наш 1-й дивизион все время "сопровождал" боевые действия 1319-го СП. Во взводе управления дивизиона было меньше пятнадцати человек: 5-6 артразведчиков, 5 линейных телефонистов, 2 радиста (в конце войны нам придали еще один радиорасчет), и один топовычислитель. Одно короткое время у нас был взводный офицер, заодно исполнявший обязанности начальника разведки дивизиона, кажется, фамилия его была Кислицин, но ничем хорошим или чем-то особым он мне не запомнился.

Работал я на рации 12-РП, это был громоздкий тяжелый ящик, состоявший из двух коробок.

На ключе мы никогда не работали, выходили на связь по микрофону. В качестве "позывных" использовали имена и названия городов.

Г.К. - К фронтовой обстановке сразу привыкли?

Л.Б. - Нет. Какое-то время потребовалось, чтобы, как говорится, притереться. Когда первый раз в наступление пошли, то увидели жуткие картины… На дороге лежит тело убитого немца, раздетого до кальсон, а по нему, не обращая внимания на труп, проезжают наши сани, телеги, машины. Недалеко лежит наш убитый солдат, кусок черепа ему осколком снесло, а все мозги целые, хоть "анатомию изучай"… На такое посмотришь, так не сразу можешь в себя прийти…

Только прибыли в артполк, который стоял на линии Невель-Новосокольники, нам говорят: "Людей на передовой не хватает, всю пехоту выбило", и нас вместо стрелков посадили на передовую, держать оборону. Земля из смерзшейся красной глины, окапываться тяжело, но после этого "пехотного дебюта" я всю войну таскал при себе не малую саперную, а большую лопату, мы еще шутили - лопата как "жена" стала. Только где в поле хоть на десять минут остановимся - сразу начинал окапываться, иначе - не выжить.

Привыкнуть к войне, понять, что на фронте к чему, всегда помогали более опытные товарищи. Помню, как в первый раз пошел с одним артразведчиком в тыл, отнести аккумуляторы радиостанции на зарядку. В открытом поле мы попали под артобстрел, но разведчик был парень опытный, знал, где надо сразу бежать за разрывами снарядов, а без него я бы оттуда не выбрался.

А потом я ко всему привык: смертельная опасность стала рутиной и о возможной или неминуемой смерти у нас никто во взводе разговоры не вел. Страх какое-то время все равно оставался в подсознании, иной раз попадешь под обстрел из шестиствольных минометов или в очередной раз в чистом поле под бомбежку - становилось неуютно. Бомбят нас беспощадно, а окопаться… - уже не успеть, и нет спасения от осколков. Зенитного прикрытия нет, авиации нашей тоже не видно, так хоть "караул кричи"… А сколько было случаев когда нас по ошибке бомбили или обстреливали свои… Никогда нельзя было быть уверенным, что доживешь до завтра, от смерти было тяжело уйти. Как-то сильнейшая бомбежка застала нас прямо на отдыхе в хате, все вжались в пол по углам, а лейтенант от страха сунул голову в печь, но бомба попала именно в печку… Непрерывная череда боев, постоянное напряжение воли и сил, вши, смерть - все казалось обычной фронтовой жизнью, даже не верилось, что где-то есть другая какая-то жизнь… Я боялся только одного - попасть в плен, а страх смерти начисто исчез.

За полтора года войны я ни разу не был на огневых позициях дивизиона, все время провел на передовом НП или в первой траншее. Ни разу не спал на кровати. Ни разу не был просто даже в штабе полка, а командира полка, подполковника Ганжару - близко в глаза не видел.

Г.К. - Что за люди служили в Вашем взводе управления?

Л.Б. - Я оказался самым молодым во взводе. Сначала работал в паре с Узбеком Хангильдиным, а потом моим напарником стал одессит Саша Волгин. У него обнаружили туберкулез и комиссовали из армии, а потом его мать прислала из Одессы письмо: "…Саша умер…".

Разные люди служили у нас. Был артразведчик Вася Зеленков, еще из кадровых красноармейцев, В 1940 году он служил сержантом в полковой школе и как-то наорал на красноармейца по фамилии Брагин (из бывших студентов): "Я сказал синус, а не косинус!". А на войне этот бывший студент Брагин стал майором, начальником разведки штаба артиллерии нашей дивизии, так он не раз находил Зеленкова, по-прежнему ходившего в сержантах, и всегда его при встрече спрашивал: "Так что, Вася, синус или косинус?"… Помощником командира взвода у нас был старший сержант Крейда, украинец, который все время спорил, кому достанется мой табак и 100 грамм наркомовских, ведь я не пил и не курил, и свою водочную и табачную пайку отдавал в общий котел. С этим Крейдой случилась одна неприятная история. Нас вывели в ближний тыл на переформировку, отдыхаем в хате, и тут взводный дал Крейде почистить свой "наган". Прошло какое-то время, открывается дверь, взводный спрашивает: "Крейда, "наган" почистил?" - тот отвечает - "Да!", и в это мгновение из револьвера, который Крейда держал в руках, вылетает шальная пуля … и наш разведчик Могилевский получает тяжелое ранение. Взводный это происшествие "замял", но Крейда от нас куда-то потом исчез… Связисты-телефонисты Митя Куличков, Вася Куреняк и Краснов были моими хорошими товарищами.

Топовычислителем у нас был грузин, по фамилии Кучешвили, слепой на один глаз, на фронт он пошел добровольцем. Его ранило, но после госпиталя, уже в Польше, он вернулся в полк, и пока в штабе дивизиона оформлял документы, его и нашу повариху Зину накрыло одной миной, обоих насмерть. Самым пожилым солдатом во взводе был молдаванин Матеса, его потом перевели на кухню... Люди у нас все время менялись, из-за больших потерь фамилии товарищей по взводу не успевали запомнить,… сегодня ты живой, а назавтра - убит или ранен…

В дивизионе служили люди многих национальностей, но на межнациональной почве открытых столкновений не было. После того как тяжело ранило Могилевского, я оказался единственным евреем во взводе, но среди офицеров дивизиона было еще несколько евреев. Наш начштаба, капитан Фридман, возвращался в полк после ранения, и его по дороге из госпиталя просто зарубили пьяные кавалеристы… Вместо него начальником штаба дивизиона стал молодой майор, еврей из белорусского города Хойники по фамилии Каролинский. Помню еще одного еврея, взводного, лейтенанта Мельмельштейна, он только к нам прибыл, а через пару часов его убило…

Г.К. - Личному составу дивизиона с немецкими танками часто приходилось сталкиваться?

Л.Б. - Под Ковелем, весной сорок четвертого на нас пошли немецкие танки. Сначала дрогнула и побежала пехота, а потом уже артиллеристы бросили орудия и кинулись вслед пехоте. Мы, "управленцы", видим, что "дело пахнет керосином", и тоже дали деру, … бежим, а нам навстречу три офицера, один из них в папахе, размахивает "маузером" - "Стоять! Занять оборону!".

Мы залегли, место голое и ровное, а танки уже совсем близко. А у нас в цепи ни ПТР, ни "сорокопятки", даже противотанковых гранат не было. Думал, все, сейчас всех передавят, но немецкие танки дошли до железнодорожной насыпи и повернули в сторону…

Г.К. - За оставление орудий на огневых позициях в такой ситуации могли отдать артиллерийских офицеров под трибунал?

Л.Б. - Под трибунал могли отдать за любую мелочь, а уж за брошенную в бою материальную часть и бегство с поля боя - и подавно, за такое расстреливали перед строем без долгих разговоров. Но война это дело такое сложное, что нельзя все и всех подогнать под один уставной шаблон. Ведь в бою всякое случалось, не только же мы успешно наступали, немцы умели воевать не хуже нас, и нам иногда приходилось драпать.

В Польше мы заняли оборону на простреливаемой со всех сторон местности, которая стала для нас "Долиной смерти". Мы там очень многих потеряли. А потом немцы собрались с силами, и выбили нас оттуда. Кто жить хотел, тот побежал, а первым назад рванул командир стрелкового полка … В конце войны у нас был один случай, уже в Берлине. В немецкую столицу мы заходили обойдя город с северо - запада. Ночью колонна дивизиона остановилась, обстановка неясная. Впереди нас в ста метрах - горстка нашей пехоты, а что и кто дальше? По бокам от дороги коттеджи и виллы, и командиры решили дождаться рассвета. Пушки стояли на дороге на прицепе у "студебеккеров", и расчеты, выставив часовых, разбрелись отдыхать по немецким домам. Но тут приехал штабной майор и стал орать - " Что тут встали?! Где противник?! Все уже в центре города немцев добивают, а вы тут встали?! Приказываю - вперед!". Дивизион в темноте, без пехотного прикрытия, двинулся вперед, мы проехали где-то километра три и командир дивизиона приказал остановиться. Часы показывали ровно полночь. Бойцы разошлись по домам, и тут посреди ночи стрельба со всех сторон, наши машины горят на дороге. Мы, не приняв боя, быстро отошли назад, но когда на рассвете вернулись к колонне, то увидели наши целые орудия рядом с сожженными "студебеккерами", а с двух сторон множество немецких трупов. Оказывается, две немецкие группы ночью пошли на прорыв из окружения, но в темноте приняли друг друга за противника, завязали бой и просто были перебиты "своими руками".

В тот же день нам передали приказ выйти из Берлина и двигаться на Бранденбург.

Г.К. - С каким оружием лично Вы воевали?

Л.Б. - Долгое время воевал с карабином, несколько раз приходилось из него вести огонь по немцам, находясь на НП, но в основном "моя война" состояла в том, чтобы в любой обстановке и под любым огнем передавать по рации команды на огневые позиции.

Автоматов ППШ во взводе управления было мало, по штату они полагались только артразведчикам, но постепенно весь взвод вооружился автоматами, которые мы брали у убитых на поле боя. У меня в конце войны был автомат ППС. Немецкий трофейный пистолет я, как многие, не таскал, это была лишняя тяжесть.

И гранаты мы, "управленцы", с собой тоже не носил. Ножи, штыки или финки были, как правило, только у линейных телефонистов, чтобы зачищать концы проводов, когда они выходят на линию, на устранение порыва..

Г.К. - Как в Вашем дивизионе обстояло дело с продовольственным и водочным снабжение Какими были "бытовые условия" ?

Л.Б. - В последний год войны нас кормили уже неплохо, в дивизионе была своя кухня с поваром-кавказцем. В Германии было много "трофейной" еды. Если подводить итог, то за исключением периода боев под Невелем, голодать нам не приходилось.

Водку нам выдавали только в зимнее время, но в наступлении, особенно в сорок пятом году, постоянно попадались цистерны со спиртом. Пехота сразу набрасывалась на эти цистерны, а потом нередко травилась метиловым спиртом, бойцы слепли и умирали в муках.

Иной раз, идешь по какой-нибудь только что захваченной железнодорожной станции, а на путях наши пьяные бойцы валяются, целыми ротами…

А "бытовые условия" у нас оставляли желать лучшего, спать часто приходилось то на голой земле, то на снегу. За радость считалось заночевать в отбитых у немцев землянках. Немцы народ основательный, у них все фортификационные сооружения, ДОТы, ДЗОТы, и так далее, были построены добротно - "на долгие годы", а в землянках стены были обиты досками, обязательно стояла печка, сухо и тепло. Здесь мы им невольно завидовали.

Все немцы в сапогах, а мы до конца апреля месяца ходили в валенках, по распутице, по воде…

Г.К. - Каким было отношение к "трофеям"?

Л.Б. - Это зависело от каждого конкретного человека, мне лично трофеи были не нужны.

Многие у нас носили немецкие сапоги, надоело с обмотками мучиться.

Из всех трофеев у меня были только часы, да и то, я нашел их в брошенном немецком доме, а не снял с пленного или с трупа.

Г.К. - Женщины-связистки служили в Вашем дивизионе?

Л.Б. - Были две радистки в штабе дивизиона. Одна из них, Тоня, стала штабной ППЖ, потом забеременела. и с фронта ее отправили в тыл. Вторая радистка, Люба, еврейка из Ленинграда, отказалась стать ППЖ в штабе артиллерии дивизии, ее в отместку отправили к нам, поближе к передовой, и она погибла при артобстреле.

Г.К. - Ваше личное впечатление от деятельности политработников на фронте?

Л.Б. - В партию на фронте я вступать не хотел и не собирался писать заявление на прием в ВКПб. Тут сказывалось, наверное, влияние отца, он всегда называл коммунистов бандитами. Призывов -"За Сталина!" в бою я ни разу не слышал, такое кричали только на тыловых митингах.

Из всех политработников мне запомнился только один - замполит дивизиона капитан Варзин, вредный тип, который везде совал свой нос и всех донимал придирками. Один раз я стоял на посту, чуть задремал, и тут идет этот Варзин, не реагируя на окрик часового… Потом ребята мне говорили: "Ну и почему ты этого ….. не пристрелил?! Тебя бы любой трибунал оправдал! Ты же на посту находился!". Но Варзин в скором времени сам себя наказал - делал мундштук из запала, и запал у него в руках разорвался, замполиту оторвало пальцы…

Г.К. - Где дивизион понес самые большие потери?

Л.Б. - В конце войны, в Шнайдемюле. Немцы оборонялись в крепости, так пришел полковник, начальник штаба артиллерии дивизии и приказал выкатить все орудия почти вплотную к крепостному валу, на прямую наводку. Расчеты выбивало моментально, один за другим, немцы из крепости просто расстреливали артиллеристов, как в тире, а полковник орал на всех матом и приказывал очередным расчетам выводить пушки на прямую наводку…

Там же в Германии у нас полностью погибла одна батарея. Немцы пошли на прорыв из окружения по лесной дороге, и нарвались на нашу 2-ую батарею. Артиллеристы стояли насмерть, побили много немцев, но вся батарея погибла. Уцелел только комбат, лейтенант Сатирко…

Г.К. - Каким было отношение к "наградному вопросу"?

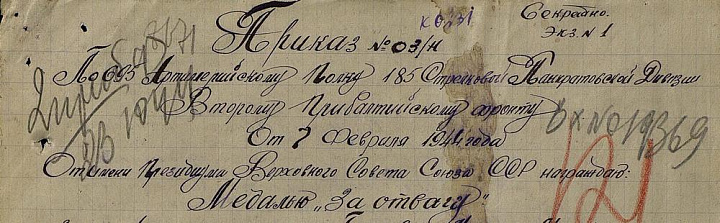

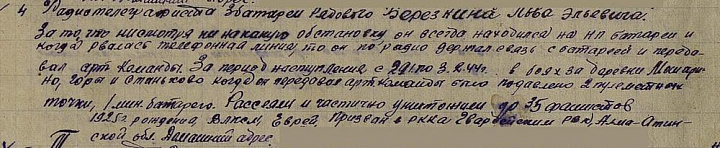

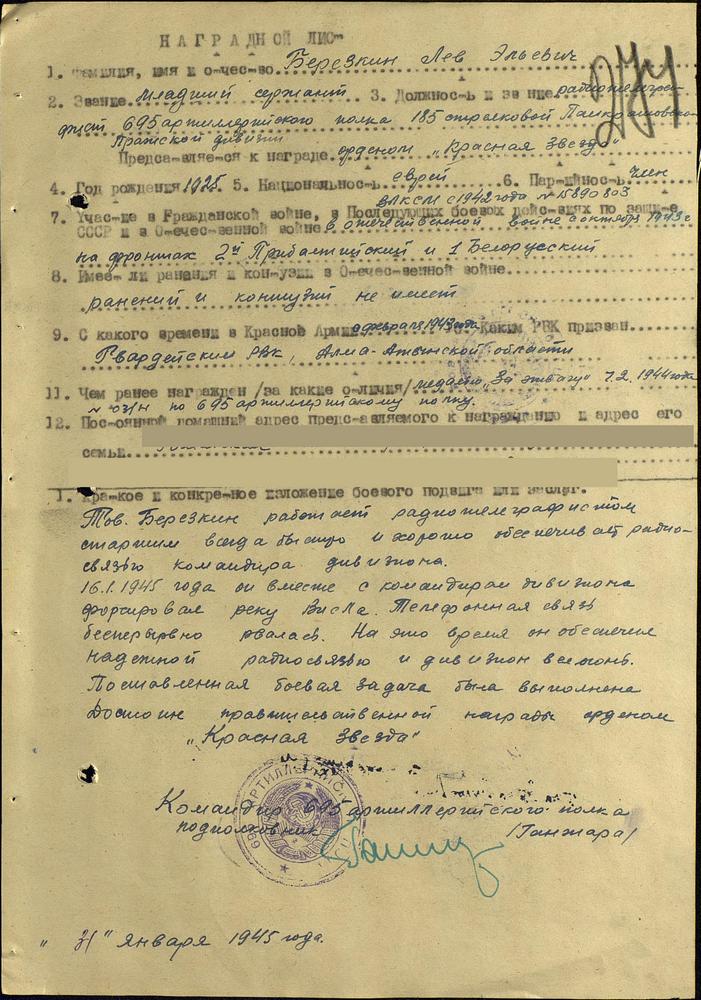

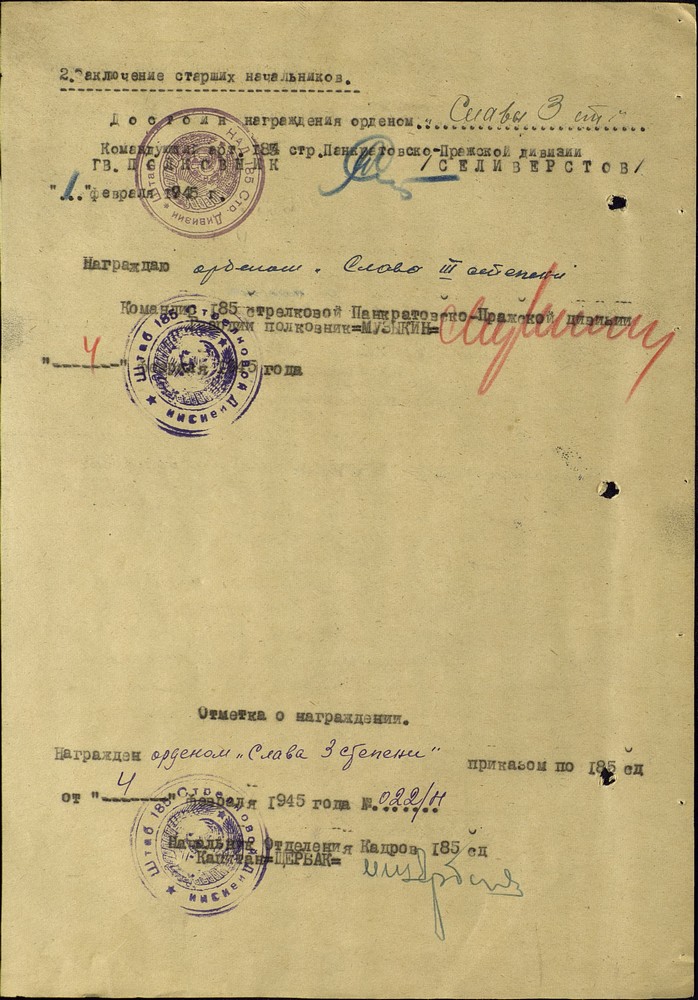

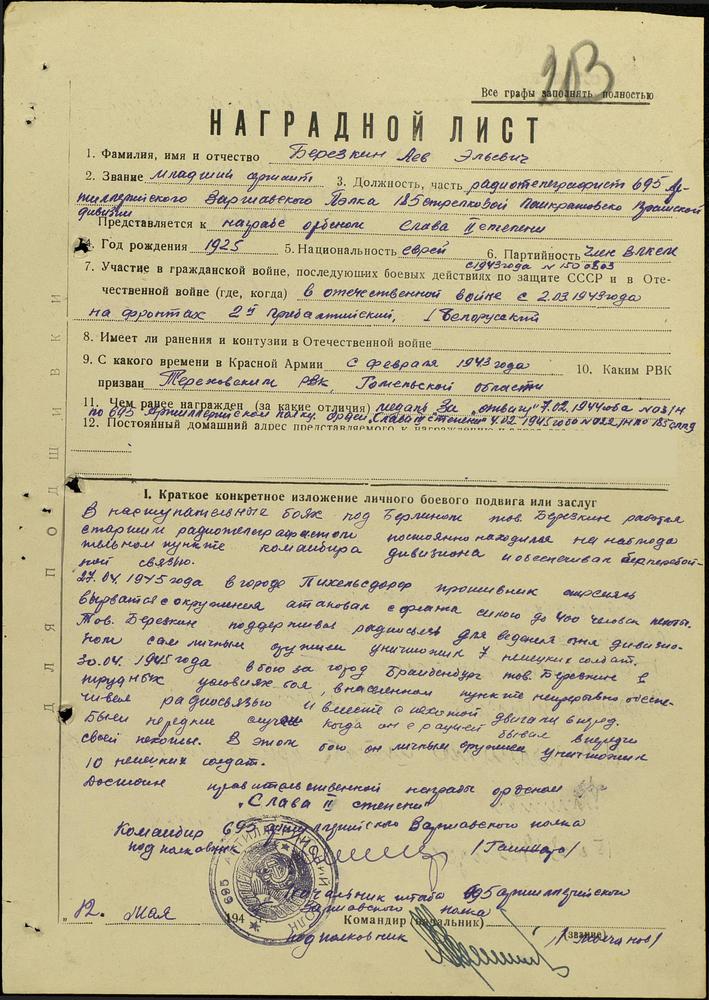

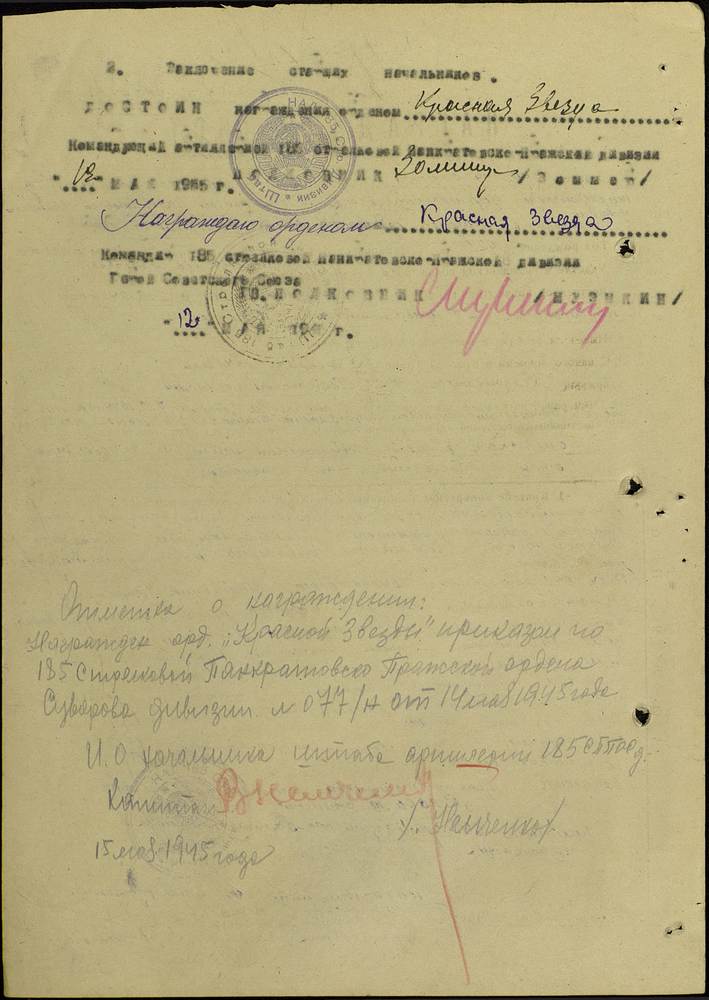

Л.Б. - В начале 1944 году за бои под Невелем я был награжден медалью "За Отвагу", за берлинские бои был отмечен орденом Красной Звезды. Орден Славы 3-й степени мне вручили за форсирование Одера. Река разлилась в русле на несколько километров, переправлялись на немецкий берег в первой группе на лодках, без орудий, под бешеным огнем.

Очень многих наших тогда потопили в Одере, но я оказался среди тех, кому в тот день суждено было остаться в живых. Мы захватили небольшой плацдарм и оттуда я передавал по рации данные на корректировку огня дивизиона.

Простые солдаты серьезно не относились к наградам, на них смотрели как на "железки", ерунду, поскольку мы хорошо знали, как "стряпается наградная кухня", и как в штабах делят ордена между собой. У командира дивизиона майора Женовача был ординарец, который уже в сорок четвертом году был награжден двумя орденами Славы.

Г.К. - С пленными немцами приходилось "иметь дело"?

Л.Б. - Случалось, конечно. У нас обычно пленных немцев не трогали, доводили живыми до сборных пунктов. Помню только один случай, когда командир стрелкового полка Герой Советского Союза подполковник Кцоев допрашивал пленного немца, который отвечал с неохотой, и Кцоев стал бить немца своей деревянной тростью, а потом приказал: "Фрица в расход!". Кцоев погиб за два дня до конца войны. Мы остановились перед небольшим лесом и Кцоев сказал нашему новому командиру дивизиона Шевлюгин: "Ну что, пойдем вперед? За лесом уже, наверное, союзники". И только мы немного прошли вперед, как из деревушки нас обстреляли из пулеметов и Кцоева убило. Сразу вперед пустили танки, и они всех немцев прикончили... Рядом с нами в сорок пятом году воевали польские части, так они в плен фактически никого не брали.

Г.К. - Артиллеристами пополняли поредевшие стрелковые роты?

Л.Б. - Нередко. Я же вам рассказал, что моя фронтовая жизнь невольно тоже началась со стрелковой роты. Обычно из дивизиона забирали людей в пехоту - "… только на две недели…" но назад на батареи уже мало кто возвращался… А где еще можно было моментально найти людей на пополнение пехоты? - только в артполку. Но наводчиков и командиров орудий старались не трогать, понимая, что успех пехоты зависит от точной артиллерийской поддержки.

И разведчики к нам приходили - искали добровольцев на поиск. Один наш пошел с разведкой, поиск оказался успешным и ему дали в качестве поощрения две недели отпуска.

Г.К. - По Вашему мнению, кому на войне выпала самая тяжелая доля?

Л.Б. - Самые страшные потери были у пехоты, танкистов и у самоходчиков, особенно у тех, кто воевал на СУ-76. Это были поголовно смертники. У пехотинца хоть был шанс получить ранение и остаться в живых, у самоходчиков таких шансов не было по определению…

Мой старший сын, Слава, два года служил в Афганистане, воевал самоходчиком под Кандагаром. И пока он там был, я все время думал, неужели и там, как и на войне с немцами, самоходчики и танкисты заранее обречены… Пока сына с афганской войны дождались мы с женой совсем поседели. Один раз от него два месяца не было писем, а потом мы узнали, что он в госпитале, уже на территории Средней Азии …Поехали к нему…

Так что, и мне, и моему сыну, лично пришлось в жизни узнать - что такое война…

| Интервью и лит.обработка: | Г. Койфман |