Я родилась в 1924 году, а в Москву переехала в 1938 году. Жила в семье своего дяди, Годовикова, который погиб с Леваневским на Северном полюсе. Потом началась война. Мы тогда еще на Филях жили, и мне пришлось сбрасывать зажигалки, копать окопы на Можайском шоссе. Потом около Колхозного переулка открылись курсы радистов — и я поступила туда. Наверное месяца два-три поучились, а потом говорят, что скоро приедут с фронта и радистов, которые лучше подготовлены, возьмут на фронт.

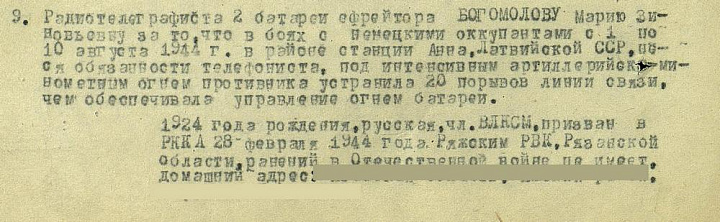

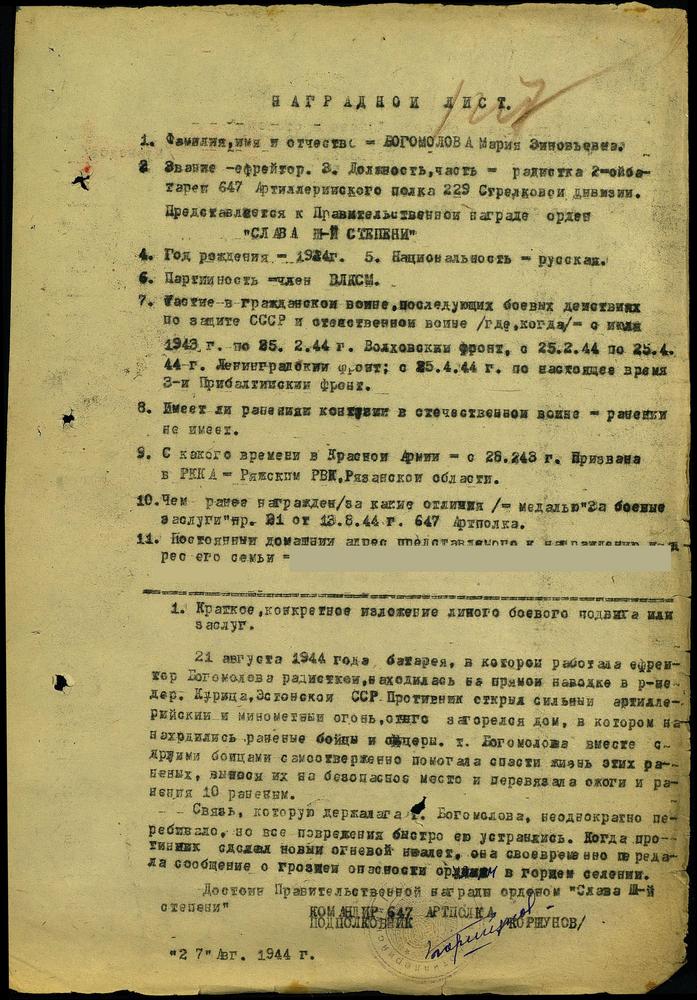

В конце 1942 года на курсы приехали представители 229-й дивизии Волховского фронта и нас отобрали на фронт. Приехали на фронт, меня отправили на дополнительную подготовку. Там я еще три месяца проучилась, получила классность и меня сразу назначили старшим радистом в 647-й артиллерийский полк 229-й стрелковой дивизии. Командиром у меня был Тимошенко – начальник радиостанции. Сперва у нас была радиостанция 12-РП, а потом поступили 13-Р — они самые передовые радиостанции, на них в окопах работали.

Для нас, женщин, конечно, трудно было, особенно когда пошли дожди. Кругом все развезло, торф весь вылезал. Радиостанцию на плечи, а она несколько килограмм весит, да еще аккумуляторы, и идешь. Бывалоче идешь и проваливаешься, под ногами никакой опоры, там же торф — он затягивает. Рядом со мной моя подруга идет, найдем какую-то кочку и за руки хватаемся, чтобы она не провалилась и я не провалилась. И вот мы идем.

Тогда как раз мы наступали, дошли до железной дороги, которая соединяла Псков и Остров, выбили немцев и заняли их окопы.

А по этой линии шли немцы к Волховскому фронту поезда гнали. Я на НП была, передавала команды нашим дальнобойным орудиям. Они по поездам били и, в общем, вся железная дорога скоро превратилась в железяку. Все! А немцы перешли в контратаку, стали окружать нас.

Немцы прорвались и я вижу – танк на нашу землянку идет, а там раненные лежали, их не эвакуировали, и я с командиром НП. Ну, думаем, все — раздавит нас. И вот тогда мне приказал командир НП: «Маша, давай огонь брать на себя», и дает координаты. А мне жутко стало: все равно или от этих погибну, или от нашего. Но все равно, может кого-нибудь мы спасем. И я передала «Огонь на себя!».

Наши дальнобойные как начали бить и нашу половину землянки смешало с землей. Балки упали и радиостанцию, меня придавила. Я потеряла сознание.

Потом, когда танк уже подбили, нас, оставшихся в живых, стали в другую землянку перетаскивать. А в живых осталось только я, командир НП, да еще два санитара, а остальные погибли.

Мы в окружении четыре дня были, и четыре дня немец по нам бил, только один час с 23 и до 24 не был. А у нас уже не было ни снарядов, ни еды. Вода – там же болото, и мы торфяную жижу через марлю пили, а еды не было. Один раз только приехал повар, принес термос. Мы из термоса один раз и поели.

Через четыре дня нас сменила другая часть, она должна была в наступление пойти, а нам приказали выходить. А как выходить? Немцы все время бьют, только с 23 до 24 не бьют, вот в этот час мы и старались выйти. А там речушка и узенький проходит, а вокруг проходика болото. И вот мы старались в этот проходик… Кто-то пригнется, кто-то согнется… При мне один солдат утонул, я до сих пор не могу забыть, как он тонул… Он кричит: «Дочка, дочка. Спасите». Руку тянул и эта рука все ниже, ниже и ниже… И так все он утонул. И мы не могли его вытащить. Если бы мы пошли туда, то мы и сами утонем.

Нас еще спасало то, что не все снаряды взрывались. Они уходили в глубь, и все — не взрывались. Или потому что там не было упора такого, что не могли взрываются, или чем-то они начинены были — мы-то не знаем. Во всяком случае вот из-за них многие-многие остались живы.

Мы с моей подружкой сидели, ели из одного котелка, и вдруг прямое попадание — раз — между нами, ног. Мы сидим. Но тут мужчины наши солдаты говорят: «Тихо-тихо, никуда не поднимайтесь. Тихо поднимайтесь». И нас сзади тащили, чтобы снаряд не взорвалась. А он пошипел и туда вниз ушел, утонул и не взорвался. И многие так вот могли остаться живы. Ну, наверное, как сказать, судьба или что?

Потом наша дивизия участвовала в снятии блокады, потом мы пошли в Прибалтику. Вот там, конечно, были бои. Ух какие, такие бои были! Хутор весь горел. А наша батарея как раз на прямой наводке. Немцы наступают и наши ребята в рукопашную пошли.

А немцы лезут — нас окружают, а я передаю… Я передавала, что идет наступление, вот такие танки идут, вот пехота идет. Справа идет, слева. Весь ход боя я докладывала в штаб полка. Ну, думаю, докладываю, докладываю, а они все ближе и ближе. Потом загорелся наш дом. Наверху все горит, а мы в подвале. А там раненые, только командир, Глазунов не ранен, и я, а все остальные ранены.

Дым в подвал идет — мы задыхаться начали, ну, думаем – или мы сгорим заживо, или мы должны выйти. Мы всех раненых вытащили в глубокую воронку, а кругом дым — все горит. Глазунов мне свои документы отдал, карту, он на нее нанес все точки, где фашисты сосредоточились и говорит: «Ты должна это все пронести». И я, под прикрытием дыма, поползла, а со мной один раненый в ногу.

И вот мы вдоль дороги поползли, по картошке, а немцы, как только ботва шевельнется, так обязательно из автомата стрелять начинали. Мы договорились с этим солдатом (вот забыла как его звать, он потом в Риге стал жить после войны), говорю: «Я не хочу доставаться в плен немцам, если они нас встретят, пожалуйста, брось в меня гранату, пусть я погибну, но к немцам не попаду». Договорились. Ну надо же, картошку проползли — рожь начинается. А за рожью кустики и лесочек, и там наши окопы нашей пехоты. Доползаем до ржи — смотрим на корточках два немца сидят, курят. Что делать? Я тогда уже, мы же договорились, думаю, он сейчас в меня бросит, и я встала: пусть будет что будет. А ему, наверное, жалко в меня бросать, он говорит: в сторону беги, ложись. Немцы меня увидели, а я была без юбки была, потеряла юбку, когда в картошке ползла, и видимо, это их смутило: как это без юбки. Тут гимнастерка, а тут юбки нет и они не стали стрелять.

Я как в сторону прыгнула, бросилась, а раненный бросил гранату. Граната взорвалась, у меня шок. Меня ребята вытащили, привезли в штаб полка, потом уже мне сделали укол, привели меня в чувство. Я документы достала и говорю, что не все погибли, там наши батарейцы. С полка передали, конечно, сразу подвели «катюшу», дальнобойные орудия, гаубицы. И начали тут. Выбили немцев из деревни, спасли наших ребят. Они говорят: когда граната взорвалась, мы думали — ну все, вы погибли. Они же не знают чья — наша или немецкая.

Я потом пошла в медсанчасть и там недели три была, в себя приходила. За этот бой меня наградили орденом Славы.

Потом шли, заняли Ригу и пошли дальше. Зашли в Восточную Пруссию. Практически без боя взяли город Шервинд, а там особняк один был, говорят, в нем Гитлер со своей Евой отдыхали, мы поднялись на второй этаж, там почему-то оказалась лавка, и на этой лавке молоко. Пошли дальше, там бильярдная, зеркальные стенки. Зашли в другую комнату — там спальня. Деревянная кровать — мы никогда таких не видели. И вдруг из стены выходит женщина. Мы даже и не видели откуда она вышла, ну просто из стены. И говорит: «Вы ничего здесь не ломайте». Мы так когда пришли в себя, ее уже не было.

А наши саперы сразу в подвал пошли, мы на второй этаж, а они в подвал и мы слышим, они кричат оттуда: «Нашли, нашли!» Чего нашли — неизвестно. Я тоже туда, а там в подвале уголь, потом соленья разные, а в углу нашли мину, а под миной был ларец полный драгоценностей. И вот когда разминировали, каждый из солдат стал драгоценности брать. И мне досталось ожерелье, такое как солнце. У меня радиостанция — наушники и ключ, я его туда и запихнула. Так она у меня и была.

И потом мы пошли далее в Восточную Пруссию. Заняли деревню Альта Градкау. Наша батарея остановилась у самого крайнего дома. Рядом с домом сарай был и вот наш повар зашел в этот сарай, а там за дровами немец сидит и автомат держит. Он автоматом повару в грудь и наш повар поднял руки и идет задом. А я в доме радиостанцию проверяю в доме и вижу, как он из сарая с поднятыми руками идет. Рядом со мной разведчики были, они тут же окружили этот сарай, вошли в него и слышим один выстрел — немецкий офицер застрелился. А еще пять человек сдались в плен, они сперва остаться хотели, корректировать огонь или еще что, но мы их опередили.

А ночью немцы окружили нас по шоссейке Градка. Немцы отступают, наши отступают, а по моей радиостанции говорят: «Стоять на смерть! Не пропускать танки!»

Я этот приказ передала командиру дивизиона, Гридякину. И мы стояли. А наши солдаты, видят, что мы отстреливаемся, и рядом с нами становились. А потом уже одно орудие погибло у нас, второе орудие погибло — что делать? Они говорят: «Маша, вызывай «катюшу», передавай в штаб вызывай «катюшу». Но мы должны успеть уйти отсюда, потому что «катюшей» мы же не спасемся, когда катюша бить начнет». И тут вот тоже было страшно, когда начали катюши бить.

Я тогда с радиостанцией на нейтральной полосе была, и тут меня ранило, крови много, а я радиостанцию тащу, документы тащу. А через голову снаряды «катюш» летят. Мы оборачиваемся – где мы раньше были все горит, немецкие танки тоже горят.

А к нашим мы пройти не можем, пока «катюши» били, под залп «катюш» попадем.

«Катюши» огонь прекратили, наши перешли в наступление, и только тогда мы смогли дойти до наших окопов. Нас там приняли, раненных отправили в госпиталь и Победу я встречала уже в госпитале, во Львове. А наша дивизия пошла в Чехословакию.

После войны я работала в министерстве обороны, стала мастером спорта по радиоспорту, чемпионкой Москвы. Сейчас возглавляю Клуб кавалеров Ордена Славы.

- Спасибо, Мария Зиновьевна. Еще несколько вопросов. Ваша задача во время боя?

- Передача. Я передавала, например: «Роза, роза. Я Волга. Как слышишь? Прием!». Слышу хорошо. Давайте данные свои. И вот мне с НП, если я на огневых, дают данные. И я уже на огневых передаю команду нашим батареям. Орудия, цель такая-то, уровень такой-то, дальность такая-то. Огонь! Они настраивают. Огонь — и все!

- А как пополнялось питание для радиостанции? Была какая-то зарядная станция?

- Аккумуляторы мы в штаб дивизии сдавали. Там их заряжали и привозили.

- А как-то шифровали со общения? Или нет, все открытым текстом?

- Смотря что, если наступление идет, то открытым текстом. А когда в полк передавать, или же когда у нас затишье, или когда готовится какая-то телеграмма вверх, стоящим туда, тогда уже закодировано.

- А боялись, что запеленгуют и откроют огонь по радиостанции?

- Да боялись. Мы боялись во всех случаях, мы же были на передовой. Боялись любой пули. Ведь наш окоп доставала любая пуля. Страху было много. То боишься немцы окружат тебя, то боишься, сейчас танк прорвется, раздавит тебя. То боишься, когда обстрел идет, снаряды обкладывают. Ну, думаю, сейчас пойдет наступление. Кто жив останется? А мы все в землю зарываемся, зарываемся. Там не было ни одного дня, чтобы мы не боялись. Ну не было.

- А как вообще женщине на фронте?

- Сложно. Ни мыться нельзя было, ни в туалет нельзя было. Ну как вот девушке пойти. Все снимать? А мороз? И мужчины. Ну ладно, мы уж до того, когда все это естественно, конечно, жалеют. Нас жалели, и делал так, ну давай иди, мы загородим тебя. Даже так. Или вот плащ палатку растянут. Ну ладно, ты сходила. Это наши солдаты. Дружба была — такая дружба, я еще после войны сколько прожили мы 55 лет, я никогда такой дружбы не видела, какая была на фронте. И мужская, и женская. Мы до сих пор как сестры.

- А романы какие-то были?

- Были. У меня друг был, командир дивизиона Бойков. Он погиб. Да там была такая дружба. Там даже, все говорят, там насильно девушек… Неправда. Когда на передовой такая дружба между нами, такая любовь, и сердечная, и дружеская, и такая товарищеская — там не было в голове что бы что-то тебе сделать худого. Ну не было. Может быть кто оправдаться хочет, или может быть где в тылу. А на передовой нет. А любовь была. Многие вышли замуж. Жили дома и детей имеют. Я таких знаю, и мои подруги тоже.

- И еще скажите, а что с этим ожерельем, которое у вас было?

- У нас был по политчасти еврей, Шварц такой. Он у меня все время просил: «Ты дай, говорит, мне, я тебе дам». Обменять все хотел на какие-то тряпки, когда мы на передовой тряпок полно — нам это не нужно. А один старшина был, я помню его дядей Ефимом называли. Он говорит: «Ну чего ты, говорит, у девчонки просишь это ожерелье? Ведь она жива останется, на хлеб поменяет, когда при едет домой». Так вот, когда нас окружили танки, и я с радиостанции передаю, он с пистолетом подошел, он знал где у меня ожерелье хранилось, вытащил его и ушел. И я его уже больше не видела. Он говорят, в какую-то другую часть отбыл.

А после войны командир дивизиона, который с нами был, нашел его. Он жил в Одессе и его нашли. И он не думал, что я останусь жива — мы же насмерть стояли. И он его нашел и говорит: «А Маша-то Богомолова жива, она здравствует». И потом второй раз, когда он пришел к нему, месяца три прошло, а у нас в 77-м году была встреча. Когда пришел, его уже нет, он уже эмигрировал в Америку.

Вот был у нас какой по политчасти. Вот почему я по политчасти никогда не верю. Это кому делать нечего, тот идет в политчасть.

| Интервью: | А. Драбкин |

| Лит.обработка: | Н. Аничкин |