– Я родился в Житомире 21 апреля 1924 года. Моего отца звали по-еврейски Фридель, а по-русски Федор, он был 1885 года рождения. Мою маму звали Марьям, она была 1886 года. Еще у меня было два брата и сестра: старший брат Михаил 1914 года, Иосиф 1917 года, сестра Полина 1921 года, а я был самый младший. Отец сначала работал где-то слесарем, а потом стал подрабатывать: ездил лошадьми на вокзал, и там подбирал пассажиров, чтобы заработать. В общем, жили мы бедно. Осенью 1929 года отец услыхал, что в Днепропетровской области организовывается еврейский колхоз. На строительство давала деньги американская организация «Джойнт». В то время «Джойнт» еще помогал евреям Советского Союза, а потом уже отказался. И вот отец поехал туда, и 1929 и 1930 годы работал там один, да еще и строил дом. А потом он и нас перевез в Днепропетровскую область. Так что я в Житомире только родился, но не знаю, что там за город. Я помню детство уже с того времени, как мы приехали в Днепропетровскую область. Село называлось Поселок 101/2, принадлежало к Гуляйпольскому сельсовету, сейчас оно называется Жовтневое. Село расположено между Днепропетровском и Кривым Рогом – до Днепропетровска 85 километров, а до Кривого Рога 65. Сначала это был Софиевский район, потом Божедаровский район, а сейчас это Криничанский район. Я был там несколько лет назад, и, между прочим, село сейчас процветает – через него проходит автодорога на Днепропетровск, и люди живут с торговли.

Наш колхоз по-еврейски назывался «Най Вег», а по-украински – «Новый Шлях». Сначала он был чисто еврейский, а потом, где-то в 1935-36 году, туда начали ехать и украинцы, и русские. Перед войной в колхозе было процентов 60-70 евреев, а остальные в основном украинцы. Отец сначала занимался тем, что строил дома. Построили они где-то тридцать дворов. Потом отец захотел учиться на тракториста, чтоб больше заработать. В колхозе был один трактор, маленький. Сначала на этом тракторе работал один тракторист, а отец у него учился – был прицепщиком. Так бы отец и стал трактористом, но тут он тяжело заболевает туберкулезом, и до 1941 года болеет, не может работать. Весной отец прямо умирал, а летом, зимой и осенью ему становилось лучше. Он стал сторожем в колхозе, и уже почти не работал, большая тяжесть работы легла на маму. У нас был гектар огорода, надо было его обработать. Была у нас и корова, были свиньи – одним словом, целое хозяйство. Мы помогали маме, как только могли, работали хорошо. Потом колхоз построил виноградник, мне и там пришлось поработать. Вот некоторые говорят, что евреи не работали – это неправда. У нас люди очень тяжело работали. А наша мама, если б не война, была бы Героем Социалистического Труда. Уже готовили ее, она ездила на съезды, а в колхозе работала на всех работах – и буряки сапала, и на молотарке работала, и снопы вязала, и все остальное. Шла на любые тяжелые работы, лишь бы больше заработать, чтоб у нас была жизнь. Я помню, как мама пошла на базар продавать масло, и когда не продала, то пришла домой и плакала, а мы с сестрой были рады, что она не продала, и кушали это масло. Тяжело жилось, когда отец болел… А еще наша мама хорошо пела. Я очень любил слушать ее песни, она пела на еврейском языке идиш. У нас в селе евреи говорили и по-украински, и по-русски, и на идиш. Некоторые евреи в то время уже говорили между собой по-русски или по-украински, но идиш тогда знали все. Я и сейчас многое помню на идиш, хотя и не все.

Старший брат Миша в 30-е годы поехал в Днепропетровск, устроился работать в редакцию газеты завода имени Петровского – что-то писал, был корректором. А средний брат Иосиф долго жил с нами, а потом уехал в Кривой Рог и работал в шахте электромонтером. Перед этим окончил там какую-то школу и пошел работать. А сестра Полина поехала работать в Сталиндорфский район Днепропетровской области, это был в основном еврейский район – два сельсовета украинских и пять еврейских.

До третьего класса я ходил в украинскую школу у нас в селе. Так как село было маленькое – всего тридцать дворов, то школа была только начальная. Поэтому, начиная с третьего класса, я ходил в школу в село Гуляйполе, которое было за семь километров от нас. У меня было четыре товарища, ходили пешком. Так я ходил в школу до десятого класса, а в десятом классе много пропустил, потому что возил отца в больницу. Отец тогда очень много болел. Некому ж было возить – мать работала, еще и гектар огорода у нас был, а Иосиф тогда уже работал в Кривом Роге. Приходил из школы, и мама мне давала задание – сапать огород. В общем, после десятого класса, я два экзамена не сдал – по тригонометрии и по химии. Мне их перенесли на осень. Я бы, конечно, подготовился и сдал бы их, но началась война. Отца к тому времени уже не было в живых – он умер в январе.

– Как Вы узнали о начале войны?

– По радио объявили. Я шел в колхоз, должен был работать. Это был июнь месяц, воскресенье. Я шел на работу, и услышал сообщение по радио – тарелка висела на столбе. Эту радиостанцию построил мой брат Иосиф, он работал в Кривом Роге и привез оттуда динамо-машину и другое оборудование. И трактор у нас в колхозе был еще до войны, а к трактору был специальный прицеп для выработки электроэнергии, поэтому в селе работала электростанция. Помню, на 1 мая ее пустили. Вот, допустим, в Гуляйполе в сельсовете было шесть колхозов, и нигде не было электростанций, а у нас уже была.

И вот я услышал, что началась война – ну, конечно, неприятно было, хотя никакого испуга у меня не было. Я тогда совсем не представлял, что нас всех ждет.

Когда началась война, Иосиф приехал к нам в село. Это было, когда немцы были уже недалеко от наших мест. Потом брата призвали, я еще его провожал в армию. Иосиф воевал рядовым, а потом окончил Симферопольское пехотное училище и стал офицером. Он был очень толковый парень. И старшего брата Михаила тоже призвали в армию – в Днепропетровске, он там уже отслужил до войны. Оба моих брата погибли на войне…

Летом 41-го меня отправили копать окопы около Гуляйполя. Это было где-то в июле или августе. Уже подходили немцы, их самолеты летели в сторону Днепра. Фронт тогда был где-то между Кривым Рогом и Софиевкой. Наше село не бомбили – немцы летали на Днепропетровск, и мы в селе слышали взрывы с той стороны. И вот, значит, копал я окопы, а потом нашего начальства почему-то не стало. Я не знаю, что там у них случилось, уже немцы подходили. Прихожу домой, и ко мне подбегает председатель колхоза – его фамилия была Смоляк. Говорит: «Леня, ты комсомолец! Надо выгонять колхозный скот». Я говорю: «Так мне ж надо маму забрать!» И вот мы едем до мамы, нам уже дали повозки – три штуки, по-моему. Приехали к нам домой: «Мама, надо идти!» А она плачет: «Как я поеду?». Я тогда еще не знал, что немцы убивают евреев – даже таких разговоров не слышал. Мама говорила, что в гражданскую войну немцы никого не убивали и евреев не трогали. И мама нам говорит: «Я никуда не поеду». А председатель колхоза Смоляк был тоже еврей, и он ей говорит: «Как же ты не поедешь? А если нас убьют?» В общем, мы чуть ли не силой посадили ее на повозку и все вместе поехали. Забрали с собой самое дорогое, что у нас было – велосипед. Его нам купил Иосиф, люди в селе шли смотреть на этот велосипед, как сейчас смотрят на машины.

Начали гнать скот – я и еще один парень. Гнали по очереди, менялись – один гонит, а другой на повозке отдыхает. На восток мы шли через Днепропетровск, обходными путями. Идти было непросто – это ж скот, ему надо пастись, а у нас с собой не было никаких кормов. А еще нас по дороге бомбили и обстреливали немецкие самолеты. На дорогах было много беженцев, поэтому часто кого-то убивало или ранило. Я видел, как бомбы попадали прямо в возы… В Днепропетровске перешли мост через Днепр. Помню, что во время переправы немецкие самолеты стреляли по мосту из пулеметов.

Гнали стадо километров триста. Когда надо было что-то кушать, то продавали корову – 50 рублей корова стоила. Иногда резали какого-нибудь теленка, варили мясо. Стадо у нас было большое – до войны наш колхоз был маленький, а скота было не помню сколько! Так дошли аж до Донбасса. В Енакиево к нам подходит какой-то начальник с мясокомбината, Смоляк показывает ему свое удостоверение, документы на скот. Какие там документы?! Отдали им скот, сколько-то штук не хватало, а никто даже не спрашивал – сколько загнали, столько загнали.

Потом мы остались вдвоем с мамой, больше никого с нами не было. Остальные поехали кто куда. Кто был богаче, тот ехал дальше, кто был бедный, тот оставался. Мы с мамой были бедные, поэтому сначала остались в Енакиево. Побыли дней десять, и когда немцы уже подходили к Донбассу, то люди нам сказали: «Почему вы остаетесь? Вы слышали, что немцы убивают евреев?» И тогда мы поехали дальше – подсели в состав, который шел на Сталинград. Это происходило в сентябре 41-го, на улице еще было тепло. Приехали в Сталинград – помню, что там нас, эвакуированных, кормили на стадионе. Потом поехали в Астрахань, к Каспийскому морю, и там сели на корабль «Красноармеец», который шел в Казахстан, в город Гурьев. В Каспийском море был шторм 8 баллов. По дороге старики умирали, их кидали прямо в воду. В окнах ничего не было видно, только темная вода. Из Гурьева нас направили вверх по Уралу – может, слыхали про такую реку? Она известна тем, что в ней утонул Чапаев.

Нас с мамой определили на проживание в село Гребенщик – тогда это была Гурьевская область, Испульский район. Там жили в основном казахи, но было и много русских. Мы стали работать в колхозе, перезимовали, и тут в марте 42-го я заболел сыпным тифом. Целый месяц лежал без памяти, меня отправили в больницу в поселок Индерборский. Когда я выздоровел, врач спрашивает у меня: «Куда ты поедешь?» – «Я поеду в Гребенщик, до мамы». – «А мамы твоей нет, она умерла». Мама заразилась тифом от меня, когда везла меня в больницу, и умерла 26 апреля 1942 года… Маме было 55 лет. Врач показал мне в окно: «Вон там ее похоронили». Я вышел, посмотрел на мамину могилу. Не знал, что делать дальше…

И я поехал назад, в Гребенщик. Когда приехал, то меня, как грамотного, назначили руководить библиотекой. И еще была работа – когда проводили собрания, то на них всегда выступал председатель колхоза, а я записывал эти выступления. А один раз даже написал статью в газету. Но хоть я и работал, жить было все равно плохо – мне давали всего 350 граммов хлеба в день. Однажды стою в очереди за хлебом, а одна местная женщина говорит: «Вот, жиды приехали, и нам стало плохо жить – они все забрали». Ну что я мог ей ответить? Продолжаю работать дальше. И тут в село приезжают геодезисты, это была 6-я партия, 2-й геодезический отряд. Почти все ребята в отряде были киевляне, начальником отряда был Петишев. В Казахстан их отправили, чтобы они искали полезные ископаемые. Геодезисты же идут первыми, и только после них идут геологи. Их хорошо обеспечивали питанием – даже масло было. В Гребенщике геодезисты пробыли дней семь, я познакомился с ними, ребята давали мне что-то покушать. А потом отряду надо было ехать дальше – в Западно-Казахстанскую область, Тайпакский район, райцентр Калмыково. Я стал просить их: «Возьмите меня с собой» - «Так ты ж работаешь!» - «Та я рассчитаюсь и пойду к вам работать». Они мне говорят: «Давай сначала поможешь нам переехать в Калмыково, а там посмотрим». Ну что делать, еду с ними километров шестьдесят по степи, на верблюдах. А там начальник отряда мне говорит: «Возьми справку об увольнении из библиотеки и приезжай к нам». Я пошел к себе в райцентр, в Кулагино, за справкой – а это километров восемьдесят. Всю дорогу шел пешком, не на чем было ехать. Прихожу, а председатель райисполкома как начал на меня орать: «Ты работать не хочешь!» Не дал справку.

Делать нечего, приехал к себе в Гребенщик. И тут опять собрание, опять выступает наш председатель, а печать лежит около него. Я взял чистую бумагу и тихонько поставил на ней эту печать. А потом на этом листе сам себе написал справку. Потом попросил одного парня, у которого не было работы, принять библиотеку и снова подался в Калмыково, к геодезистам. Опять шел пешком, еле дошел, очень голодный был – что такое 350 граммов хлеба в день для восемнадцатилетнего парня? Геодезисты приняли меня хорошо, и я стал работать с ними – держал геодезическую рейку и все такое. А потом мы выехали далеко в степь – километров за 150 от села, абсолютная глушь. Остановились возле какого-то озера. Я стал варить ребятам кушать, постепенно научился делать рабочие записи – допустим, ребята отдыхают, а я их подменяю, когда нужно. Мне там было неплохо – лето, степь, и кормили хорошо.

Но продолжалось это недолго. 18 августа 1942 года из райцентра за мной приехал человек с двумя верблюдами – надо было идти в армию. Приехали в Калмыково, а начальник отряда Петишев находился тогда там. И он говорит мне: «Оставайся, будешь у нас работать. Договоримся за тебя!». Я говорю: «Нет, мне нужно в армию идти. Зачем же я буду оставаться? Кончится война, потом у меня будут неприятности. Я же все-таки комсомолец!» Патриотизм у меня тогда, конечно, был. Он мне: «Вот я тебя оставлю, пойдешь в институт» - «Так у меня всего девять классов» - «Ничего, нам такие надо» - «Нет, я пойду в армию» - «Ну, не хочешь – не надо».

– У Вас было желание идти в армию?

– Этого не было. Меня брали, я шел. Что значит желание? Меня же не спрашивали.

Направили меня в Уральск, где находилось Ленинградское военное училище связи имени Ленсовета. В это училище я был принят курсантом. Надо было учиться год, чтобы получить звание лейтенанта.

– Что можете рассказать об училище?

– Учеба там была серьезная, но я учился неплохо. В училище преподавали самые лучшие офицеры, очень хорошо готовили нас. Мы и кроссы бегали, и через всякие сетки пролазили ползком. Как-то раз я стоял на посту, а наш командир роты хотел проверить, как я выполняю устав. А нас же учили, что мы должны подчиняться только начальнику караула и больше никому. И вот комроты подходит: «А, Мистецкий, здравствуйте!» А я молчу. Он подходит ближе. Я кричу: «Стой, кто идет?» А он идет: «Леня, ты что, меня не знаешь?» И хочет взять мою винтовку. Я рванул винтовку назад и чуть-чуть проколол ему руку штыком. Так я думал, что он меня накажет. А он выстроил роту и объявил мне перед ротой благодарность за отличное выполнение службы, с занесением в личное дело.

Учили азбуку Морзе, я стал стенографистом второго класса. Учили связь по телефону, радиосвязь – все это я знал. Практические занятия у нас были на радиостанциях РСИ, РП, был колебательный контур.

Проучился чуть больше шести месяцев. В марте 1943 года наш курс отправили в войска. По-моему, в училище оставили только несколько человек, самых лучших – и то, я в этом не уверен.

Сначала нас повезли эшелоном в Москву, приехали в Сокольники, и там началась одна интересная история из моей жизни. Значит, мы приехали, переночевали. На утро я вышел на улицу. Пошел, прогулялся, захожу назад в помещение, а тут как раз наш капитан выходит. «Где вы были?» - «Я выходил на улицу» - «Ну, хорошо». Подзывает еще двоих и говорит: «Вы тут будете двое суток, в Сокольниках. А потом вас отправят в Домодедово». Один курсант говорит: «Товарищ капитан, я сам москвич. Отпустите меня домой! А через двое суток я сам приеду в Домодедово». Капитан говорит: «Если ты москвич, то поводи нас, Москву нам покажи, а то я Москвы не видел». И он повел нас по Москве. Мы ж до этого никогда Москвы не видели – ни Кремля, ни Парка культуры. Помню, что в Парке культуры стояло трофейное немецкое вооружение. Город был на военном положении, это ж был еще 43-й год. И вот когда мы все осмотрели, этот москвич и говорит: «А теперь пойдемте ко мне». Звали его Николай, он жил где-то возле Курского вокзала. Пришли к нему домой, там жена колыхает детей. Она говорит: «Я вас хочу угостить чем-то». Мы говорим: «Чем угостить? У вас же тут бедно» - «Ну, хоть чаю поставлю». У нас были у кого сухари, у кого еще что-то. Мы все это положили на стол, поели, посидели немного и ушли. И больше я этого парня не видел до одного случая. О нем я расскажу немного позже, чтобы Вам было интереснее меня слушать.

В общем, через двое суток мы поехали в Домодедово. Там организовывалась 15-я штурмовая инженерно-саперная бригада. Ее формировали вместо 9-й инженерно-саперной бригады, которая была разбита в боях на Кавказе. Стояли мы в лесу, в паре километров от Домодедово. Аэропорта там тогда еще не было. Бригада состояла из пяти отдельных батальонов, у каждого батальона было свое знамя. Я попал в 73-й батальон, там сказали, что мне присвоено звание старшего сержанта. Так я старшим сержантом и провоевал до конца войны. В батальоне был такой Самченко Николай Иванович – фамилия украинская, но он был из России. Он был 1916 года рождения, до этого воевал в Крыму и на Кавказе, имел орден Красной Звезды. В батальоне было две радиостанции – одну дали мне, одну ему. Старшим радистом назначили, конечно, Николая. Он должен был находиться в штабе батальона, а моя задача была в основном идти туда, куда посылают, и держать там связь. Допустим, если саперов посылают разминировать передний край, то я иду с ними.

В Домодедово нас очень плохо кормили – вечером дадут 400 граммов хлеба, и все. Мы постоянно были голодные, чтобы как-то прокормиться, нам приходилось воровать картошку на складе, собирать грибы в лесу, просить у местных что-нибудь покушать.

Там мы учились еще два с лишним месяца, а потом бригада эшелонами выехала на Украину. Это было уже где-то в июле 43-го. Приехали в Сумскую область, город Лебедин. Расскажу один эпизод. В Лебедине меня поставили дежурным по кухне. Повар наварил для всей бригады три котла каши, гречневой. Это уже была та каша, которая на фронт идет – там уже и сало было. И он мне говорит: «Слушай, ты кушать хочешь?» Я говорю: «Конечно хочу!» – «Так у тебя ж котелок есть, набирай!» Представляете – ешь, сколько хочешь! Такого со мной никогда не было! И я съел шесть котелков каши – такой голодный был. Шесть котелков! Объелся так, что аж по земле качался – думал, что погибну. Но, слава Богу, потом отошел.

Из Лебедина до Днепра бригада шла пешком – это больше трехсот километров. Подошли к Днепру в сентябре, на противоположном правом берегу находился город Канев. Там и началась для меня война.

Сначала нам пришлось переходить через мелкие протоки, рукава Днепра. В одном месте через протоку была сделана кладка, и надо было через нее пробежать. И вот я помню, что солдаты бежали через эту кладку, и мне надо было перебежать. А где-то сидел немецкий снайпер и стрелял по нам – то ли с того берега Днепра, то ли еще откуда-то. И вот так смотришь: одного убил, второго… И ты ничего не можешь сделать! Пробегут человек 100-150, и одного из них обязательно убьет. Передо мной убило одного, это я хорошо помню. А я проскочил… За мной тоже люди, как же я могу не бежать? Приходится бежать.

– Вот что отмечено в материалах о боевом пути 15-й штурмовой инженерно-саперной бригады: «При форсировании реки Днепр обеспечили паромную переправу через Днепр в районе острова Каневский, севернее города Канев. Переправы осуществлялись до 5 октября 1943 года».

– Да, я переправлялся в конце сентября или начале октября. На форсирование собрали очень много пехоты. Переправлялись на лодках, но их не хватало, поэтому делали понтоны из дерева. Я переправился лодкой, нас в нее село 12 человек. Командир роты был только что из училища, совсем молодой. Одна девушка влюбилась в него, хотела переправляться с нами. А он ее из лодки выпихивает: «Уходи, куда ты идешь? Ты же погибнешь!» И мы все кричали ей: «Уходи!» И она ушла. Метров двести-триста проплыли, и его убило… Обстрел был страшный…

Переправлялись через Днепр только ночью, днем нельзя было ни в коем случае. От пуль и осколков кипела вода… Нам повезло переплыть на ту сторону, выкопали окопы, и стояли там месяца полтора, потому что Киев должны были взять с юга, обходя через Канев. Задача нашей штурмовой инженерно-саперной бригады была обеспечить движение на переправе. Во время переправы около меня сидел командир батальона и говорил, сколько пехоты переправилось, а я по рации передавал в штаб бригады. Передавать надо было быстро, если скоро не передашь, то немцы ее запеленгуют, и будут бить по этому месту. Возле меня боялись даже стоять! Иногда передавали прямым текстом, но в основном через код. Допустим, в одном коде пять букв, и он обозначает целое сочинение – сразу несколько слов. Вы ж понимаете, при передаче кода мы только цифры подставляем, а все остальное «говорит» код.

Сначала через Днепр был натянут немецкий провод, такой красный и работал телефонный аппарат. А потом провод разорвало, телефонной связи уже не было, и пришлось работать только через радиостанцию. Вслед за пехотой начали переправляться другие части, и я передавал, сколько переправлено продовольствия и всего остального. Я сидел на берегу и передо мной был весь Каневский плацдарм, он тогда был всего-навсего с полкилометра в длину. И на берегу Днепра было хуже, чем на том плацдарме – немцы первым делом бомбили и обстреливали переправу. Мосты мы строили ночью. Давайте почитаем дневник 15-й бригады: «03.10.1943 73-й и 75-й батальоны производили постройку моста под грузы в 8 тонн в районе Канева. Забито 203 сваи, поставлено 43 досадки, уложено 190 погонных метров настила. 8.10 1943 года огнем артиллерии уничтожено 60 погонных метров моста». Имеется в виду немецкая артиллерия. Читаем дальше: «Приказом по 47-й армии строительство моста было приостановлено». Был очень сильный артобстрел, нельзя было строить дальше, понимаете?

В начале ноября наш батальон посадили на танки 3-й танковой армии, которые шли освобождать Киев. Им нужны были саперы, и меня, как радиста, тоже взяли с собой. В Киев мы ворвались 5 ноября, город горел. Наша задача была разминировать железнодорожный вокзал – сначала товарный, потом пассажирский. Пробыли мы в Киеве дней восемь: разминировали оперный театр, Крещатик, улицу Октябрьскую.

– Расскажите об этом подробнее.

– Происходило это так: у сапера в руках миноискатель и он им ведет в разные стороны, ищет мины. Саперы были умные ребята, потому что дурака туда не пошлют – если он ошибется, то мы все пропадем. А я радист, у меня радиостанция и со мной второй человек, который носит коробку питания к ней. Он не был радистом, но иногда, когда меня не было, мог работать на радиостанции. Вообще, тяжело было это все носить: радиоприемник, аккумуляторы, да еще и автомат, лопатку, противогаз. Хотя противогазы мы обычно куда-то девали… Так вот, если я уже передал по радиостанции то, что надо, то опять должен что-то делать. Саперы всегда рассчитывали, что им поможет радист. И я работал вместе с ними – разгребал завалы, помогал разминировать. Когда находили мину, то я откапывал ее лопаткой, сапер открывал коробку и смотрел, как она устроена внутри. Тут уже все зависело от него. Подумает-подумает, потом дает мне ножницы и говорит: «Вот этот проводок разрежь». Так и работали – я резал, а он мне говорил.

– Волновались, когда разминировали?

– Ну конечно волновались! При такой работе переживаешь постоянно, но со временем начинаешь как-то от этого волнения уходить, думаешь: «А, живой остался». Каждый день думаешь: «Живой остался… живой остался…» Что тут скажешь, для такого дела нервы должны быть крепкие.

Из Киева мы пошли дальше – освобождали Фастов, Попельню, потом вошли в Винницкую область. Я участвовал в боях за Козятин, Погребище, Оратовский, Липовецкий районы. 13 марта 1944 года мы освободили городок Липовец, а западнее Липовца в то время еще были немцы. Я, как радист, подчинялся напрямую начальнику штаба батальона, но в штабе бывал редко, потому что шел туда, куда меня посылали командиры рот или взводов. А Коля Самченко был в штабе батальона постоянно, я об этом уже рассказывал. И вот однажды я заскочил в штаб батальона, говорю Коле: «Мне надо анодное питание на радиостанцию». Тут заходит начальник штаба: «Какое тебе анодное питание? Там связи с нашими нет, провод оборвало. Бери телефонный аппарат и иди искать обрыв». Я взял аппарат и иду по проводу. Батальоны, с которыми не было связи, стояли уже впереди, за Липовцем. А немцы спереди бьют по улице – пули свистят, иногда снаряды долетают, разрываются. А меня еще и жажда беспокоит – перед этим съел селедки, и пить хотел страшно. Увидел впереди хатку, положил провод, положил телефон, автоматом стучу в дверь. Из погреба выходит девушка, я ей говорю: «Дай воды напиться». Она взяла кружку, налила мне воды и хочет бежать назад в погреб, стреляют же! Я говорю: «Как тебя звать?» - «Галя. Зачем тебе?» Я говорю: «А может, встретимся». И встретились, после войны она стала моей женой, я еще расскажу вам об этом.

После Липовца пошли на Винницу. Там были очень сильные бои, мы воевали как пехота – ходили в атаку цепью.

– Так часто бывало?

– Нет, не очень часто. В основном мы больше были нужны как саперы. Но во время боев за Винницу, и, между прочим, за Погребище и Оратовский район тоже, приходилось идти как пехота. Если передний край заминирован, то наши ребята разминируют его, делают проходы, а потом вместе с пехотой идут в атаку – вот так иногда бывало.

Погребище мы освободили раньше, 1 января 1944 года, а потом два с половиной месяца стояли в обороне. В марте, перед атакой, наши дали хорошую артподготовку, мы сделали проходы для пехоты. Я выскакивал на передний край, обозначал проходы и говорил пехоте: «Вот смотрите сюда, я ставлю столбик». Один раз выскочил на мины. Ребята начали кричать мне, что это минное поле, и тогда я тихонько, осторожно пошел обратно, и благополучно пришел.

А когда перешли в наступление, то пехоты не хватало, и саперов тоже погнали вперед. Помню, что в тот день я очень много стрелял – шел вперед и стрелял. Во время боя откуда-то выскочила какая-то сумасшедшая женщина. Наши ребята под обстрелом кто спрятался, кто залег, а она бежит, волосы распущены, кричит. И Вы представляете, ее не убило! Вот так и происходил бой – сначала артподготовка, а потом идем вперед, сколько можем. По нам стреляют, мы стреляем… Я тоже стрелял, видел, что кого-то убил… Во время ближнего боя хорошо видно, кто упал, а кто успел спрятаться.

Винницу освободили 20 марта 1944 года, потом пошли дальше – на Каменец-Подольский, Городок, Бучач и дальше на Львов. И все время моей главной задачей было держать связь, без нее никуда не денешься. Во Львове фронты разделились на 1-й и 4-й Украинский. Нашу бригаду передали в 4-й Украинский фронт. 1-й Украинский пошел на Берлин, а мы пошли по Львовской области – на Дрогобыч, в Карпаты, Закарпатье и дальше на Словакию, Чехию.

Под Львовом мы стояли за два или три километра от города, я постоянно был с командирами рот – иногда первой роты, а в основном третьей. Командиром третьей роты у нас тогда был Кузнецов. И вот однажды прихожу в штаб бригады. Мне всегда были нужны батареи для радиостанции, а в батальоне они были не всегда. Штаб был недалеко от фронта, примерно с километр, а основная часть бригады находится в соседнем селе. Мне начальник штаба показывает на карте и говорит: «Там в бригаду машины идут, поедешь и возьмешь в бригаде все, что тебе надо». Я приезжаю в бригаду. И тут бежит один парень, я смотрю – это тот самый москвич, который приглашал нас к себе домой! Он служил в штабе бригады, был начальником радиостанции бригады.

– И Вы его сразу узнали?

– Я сразу его узнал, да! Он был чем-то занят, я к нему подхожу, говорю: «Мне надо батареи на радиостанцию» - «Сейчас!» Не узнал меня. Побежал к кому-то, чтобы мне выдали батареи. Дал он мне эти батареи, и тут неожиданно боевая тревога! Все грузятся на машины, часть передислоцируется. Я сажусь в третью машину, сзади, а Николай садится впереди в эту же машину. Стали двигаться на Львов, и немного не доезжая города, попали под налет немецких штурмовиков. Налет был очень сильный – бомбили и обстреливали нас беспрерывно! Я открыл дверцу машины, и в этот момент где-то недалеко разорвалась бомба. Взрывной волной меня выкинуло в кювет. Я вскочил, еще немножко пробежал и лег в эту канаву. Смотрю – на нашу колонну летит четыре самолета, и бьют из пулеметов, потом еще четыре, тоже бьют. Потом стало тихо, слышу с разных сторон: «Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!» Раненые стонут, кто-то убитый лежит, а машины стоят на дороге. Я побежал к машинам и увидел, что Николай лежит как будто мертвый. Позвал медсестру, она кричит: «Ой, Ксенжука убило!» А потом увидела, что он еще жив и говорит мне: «Бегите к машинам, возьмите аптечку и воды». Это надо было делать быстро – тут каждая минута на счету! Подбежал к машинам, а там генерал-полковник Еременко – пытается проехать вперед, около него человек пятнадцать автоматчиков из охраны. Увидел машину из нашей бригады, шофер дал мне аптечку, дал воды. Говорю ему: «Знаешь что, тебе не дадут стоять тут – им же надо ехать! Проезжай с полкилометра вперед. Там встанешь около дерева, и мы тебя найдем». Я побежал назад к раненым, с которыми уже была медсестра. Она стала командовать, я сделал Ксенжуку искусственное дыхание, и он открыл глаза! Потом мы посадили его в машину, и на этом наша встреча закончилась. В следующий раз мы с ним увиделись в Москве через 41 год.

В 1985 году я работал товароведом в Липовце Винницкой области. Однажды директор заготконторы говорит мне: «Леня, надо в Москву поехать. Там что-то у нас помидоров недостача» Отвечаю ему: «Я ж в помидорах не разбираюсь!» - «Тебе не надо разбираться. Тебе дадут деньги, и там все сделаешь, урегулируешь на месте». Короче говоря, нужно было взятку отвезти. Дали мне денег на дорогу, адрес базы, куда надо ехать, и конверт, чтобы я его там передал одному человеку. В общем, приехал я в Москву, нашел эту базу, отдал конверт и все, свободный. А мысль найти Ксенжука у меня уже давно была. Иду через Красную площадь и вижу там справочное бюро. Зашел туда, и они нашли мне его адрес! Приезжаю к нему домой, двери открывает какая-то женщина. Я ей говорю: «Здравствуйте». Она: «Здравствуйте». И смотрит на меня.

- Вы меня знаете?

- Нет.

- А я вас знаю. Помните, в 43-м году я у вас чай пил, когда мы заходили?

Ну, потом мы сели, я рассказал свою историю. Она сказала, что Ксенжук полковник КГБ, и что в 1982 году дала знать о себе его контузия, и он стал глухой, стал плохо видеть. Сидим, разговариваем, и тут заходит сам Николай Александрович и спрашивает жену: «Кто это?» Оказывается, тогда под Львовом его не ранило, а сильно контузило. Ксенжук рассказал, что все потом искали какого-то старшего сержанта, который его спас, но не нашли. Потом он меня угостил, повез к себе на дачу. Мы долго переписывались с ним, года три тому назад Николай умер. Он был старше меня, 1921 года рождения.

– Куда 15-я ШИСБр двинулась после Львова?

– Дальше мы взяли Дрогобыч, Борислав, потом пошли через Карпаты на Мукачево. В горах меня ранило. Ночью я спал в палатке, и вдруг начался такой сильный минометный обстрел, что эту палатку мгновенно порвало осколками в клочья. Один осколок вошел мне в кость над правым глазом. Ранение было нетяжелое, осколок вытащили, и я быстро вернулся в строй.

– Что еще запомнилось из карпатских боев? Тяжело было воевать в горах?

– Ну конечно тяжело, сильные были бои. В горной войне сложность еще в том, что сплошного фронта нет – тут наши стоят, по соседству немцы, а на следующий день все меняются местами. В Карпатах мы, как всегда, обслуживали пехоту, и рассказать какой-то особенно памятный эпизод про Карпаты я не могу. Как-то ничего особенно и не запомнилось, а сейчас уже столько времени прошло. Например, Мукачево я атаковал вместе с пехотинцами, бой был тяжелейший, там погибло очень много наших ребят.

Потом двинулись на Словакию, шли через Польшу. В Польше я видел концлагерь Освенцим после его взятия нашими войсками, но рассказывать об этом не хочу – слишком тяжело вспоминать…

Помню, что потом были в городе Новы-Тарг. Еще в какой-то городок Южной Польши мы ворвались так быстро, что нам достался только что испеченный хлеб из пекарни. Наелись этого хлеба до отвала.

В ноябре 1944 года мы уже были в Словакии, воевали в составе 60-й армии. Есть там такое село Инячовце – в нем были немцы, а между нами и селом разлилась река Черна Вода. 25 ноября 1944 года командир батальона подполковник Фокин позвал к себе офицеров и почему-то вместе с ними меня, и сказал: «Реку будем переходить ночью. Наш батальон пойдет первым». Я отвечаю ему: «Как же я перейду? А если у меня намокнет радиостанция?» Он говорит: «Вот для этого я тебя и вызвал. Что надо сделать, чтобы радиостанция работала?». Я говорю: «Наверно, нужна лошадь. Посадим солдата на лошадь, сделаем какой-то ящик для радиостанции».

Так мы и сделали, и в тот же день в 7 часов вечера начали переправляться. Наш батальон шел первым, а я шел где-то 25-м или 30-м по счету. Конец ноября, вода в реке холодная, но ничего не поделаешь – надо идти! Был приказ двигаться как можно тише: разговаривать и вообще шуметь запрещалось. Брод был уже подготовлен саперами, они перед этим прошли через реку и отметили мелкие места палками. Часа два шли через реку, брод саперы наметили хорошо – даже мне, при моем небольшом росте, вода не поднималась выше груди. Но замерзли мы там страшно! Пока мы шли, немцы пускали осветительные ракеты и иногда на всякий случай постреливали из пулеметов, но нас они не заметили. Немцы никогда бы не подумали, что мы станем переправляться – река была очень широкая.

Подошли к берегу. Начштаба батальона майор Гуров скомандовал, чтобы солдаты закрыли меня со всех сторон – надо было передать по радиосвязи, что все в порядке, чтоб и остальные наши батальоны переправлялись. Некуда было прицепить антенну – один солдат посадил другого себе на плечи, тот держал антенну, и таким образом я передал все, что было нужно. Через время к нам переправились еще три батальона 15-й ШИСБр, и до самого утра все стояли в воде возле берега. В шесть часов утра началась сильная артподготовка, а после нее мы пошли в атаку. Для немцев эта атака была полной неожиданностью! Они выскакивали из домов кто в кальсонах, кто в трусах, кто в рубашках и спасались как могли! Утром, когда пошли в наступление, майор Гуров достал карту и показал мне: «Значит так: бежим к кладбищу. Возьмешь своего второго радиста, и вместе с ним побежите к кладбищу. Там мы будем вас ждать». Ему-то хорошо искать это кладбище, у него есть карта. А у меня карты нет – один раз показали, а дальше ищи как хочешь.

Вторым радистом был Алексей Басков из Пензенской области, 1925 года рождения. Он остался жив на фронте и в 1989 году нашел меня через газету. И вот мы бежим с ним вдвоем к этому кладбищу, а вокруг идет бой, смотрим – немцы бегут, на нас даже внимания не обращают! В общем, полная паника у них была! Забегаем в какой-то двор, нам женщина-словачка стучит в окно из дома. Подхожу к ней ближе. Она пальцем показывает на сарай – там немцы. Я говорю Алексею: «Ну что? Будем брать?» Вокруг все тащат пленных немцев, наша пехота ведет их толпами. И мне хотелось отличиться – приятно же, когда ты что-то полезное сделал. Алексей подумал немного: «Ну давай!» Я говорю: «Ты стой на дверях, а я зайду». Захожу в сарай, там крышка в подвал. Открыл эту крышку, а оттуда по мне выстрел! Одиночный выстрел из автомата, пуля прошла мимо меня. Я в ответ даю очередь из автомата, слышу в подвале стоны. Стал им кричать, чтобы выходили, они уже кричат: «Гитлер капут!» Ну, значит, уже сдаются. Вылезло из подвала трое – двое держат третьего, которого я ранил в руку. Повели мы этих немцев – впереди Алексей, потом немцы, и за ними я. А в это время уже рассвело, немцы опомнились и пустили на нас танки с пехотой! Идем в сторону кладбища, подбегает к нам Гуров:

– Леня, где ты был?!

– Я ж немцев веду.

– На хрен мне твои немцы?! Мне связь нужна! Заберите у него этих немцев! Давай связь!

Что я ему скажу? Ничего не могу сказать, молчу. А он кричит и кричит на меня матом: «Всех награжу, а тебя нет!»

Залезли на какой-то камень, пришла еще одна радиостанция, из 75-го батальона. А третья радиостанция намокла при переправе и перестала работать. Около меня стоял капитан из артиллерии и говорил мне, а я передавал данные в штаб бригады, там передавали дальше и по этим данным наша артиллерия с той стороны реки била целый день.

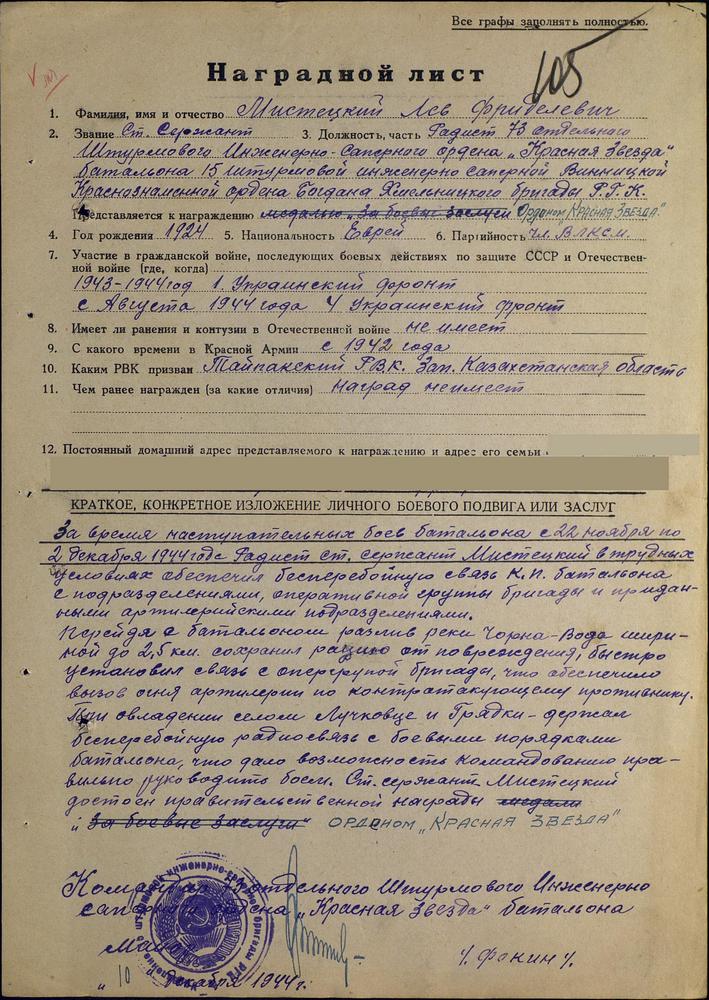

В общем, продержались до вечера. Потери были очень тяжелые – в нашем батальоне за один день погибло не меньше чем по 40% состава каждой из трех рот. А у нас роты были крепкие, многочисленные – это же не пехота, а саперы! Но немцы нас тогда придавили сильно, мы уже думали, что они нас назад в воду скинут. Но до конца дня бригада все же продержалась, а вечером немцы отошли. После боев за Инячовце бригаду отвели на отдых, на десять суток. Помню, что в бригаду пришел генерал Еременко, целовал солдат, благодарил и распорядился всех наградить. И тогда мне дали орден Красной Звезды.

А потом мы пошли дальше, в сторону Чехии. Уже в начале 1945 года я получил известие от брата Иосифа. Он провоевал всю войну и к тому времени имел звание капитана интендантской службы. И вот как-то раз подходит ко мне наш комбат Фокин: «Леня, пришло письмо с 3-го Прибалтийского фронта, чтобы ты ехал к брату служить». Брат написал мне: «Я хочу, чтоб ты был со мной». Видимо, он как-то договорился у себя в части, что оттуда пришло письмо, чтоб я ехал к нему. А командир роты капитан Кузнецов мне говорит: «Леня, ты нам нужен. Как ты же поедешь? Война кончается. Обещаю тебе – только кончится война, и ты сразу поедешь к нему. Напиши ему письмо, я тебя прошу!» Я написал Иосифу письмо, и пришел ответ: «Вручить невозможно». Это значит, что его убило... Потом я узнал, что брат погиб 29 марта 1945 года в Восточной Пруссии, деревня Кляу, и там похоронен. А позже я узнал, что и нашего старшего брата Михаила тоже нет в живых. Михаила призвали в пехоту в самом начале войны, и в августе 41-го он погиб под бомбежкой в Павлограде Днепропетровской области…

В Чехии меня ранило второй раз. Это было километров шестьдесят не доходя Праги, в районе Мало Гожище. 16 апреля 1945 года роту послали разминировать передний край. Пошли на нейтральную полосу, сделали свое дело, отошли назад и расположились в каком-то домике – где-то километр или два от передовой. Легли спать, в 5 часов утра Кузнецов меня будит: «Леня, надо передать». Я включил радиостанцию, передаю, и тут как начало бить! Дом весь трясется, стекла бьются. Била немецкая артиллерия, причем очень точно – скорее всего, мою радиостанцию запеленговали. Возле дома была большая поляна, за которой начинался лес. Кузнецов говорит: «Нас тут всех кончат! Давайте в лес» А мне ведь надо еще и радиостанцию свернуть! Кричу ему: «Я ж не успею!» Он показывает мне: «Вот там мы будем». Пока радиостанцию сложил, пока антенну свернул – это минута-две, но когда я выскочил из дома, то увидел, что остальные уже метров за двести впереди меня. Я побежал к лесу изо всех сил. Пробежал совсем немного, и вдруг как будто чем-то ударило с левой стороны – в левую ногу ниже колена и в левую руку. Ранило! Сначала никакой боли не было – пока начнет болеть, ты еще можешь что-то сделать. Успел заскочить в воронку от снаряда. И там уже меня развезло… Лежу в этой ямке один. Вокруг обстрел. Из ноги кровь течет. Не знаю, что делать, погибаю и все!

И тут, на мое счастье, ко мне подбегает майор Корчевский. В то время у нас в батальоне начальником штаба был майор Гуров, а до него на этой должности долго служил Корчевский. А потом его сделали начальником оперативного отдела бригады. Он меня хорошо знал. И вот этот Корчевский наткнулся на меня: «Леня, что с тобой?!» Снимает с себя рубашку, рвет ее на куски и заматывает мне руку – нет же ни аптечки, ничего. Тут бегут два санитара – ищут своих, там же где-то рядом пехота. Корчевский им:

– Идите сюда! Заберите его!

– Это не наш!

– Да я вас сейчас расстреляю! Пока вы свое оружие вынете, я вас положу обоих!

Куда они денутся? Кладут меня на носилки. Корчевский взял у меня радиостанцию, а мне дал автомат. Вот так Корчевский меня спас. После войны он жил в Кривом Роге, мы с ним виделись и долгое время переписывались. Его уже тоже нет в живых – сейчас уже все наши поумирали…

Санитары понесли меня в сторону леса. А обстрел продолжается! А санитары тоже жить хотят – пока несли, они меня восемь раз на землю ложили! Меня бросят, а сами прячутся. Лежу на открытом месте, рядом снаряды рвутся, осколки вот-вот в меня попадут, а я ничего не могу сделать!

Донесли меня до леса, там уже спокойно, стоит санитарный самолет. На этом самолете меня вместе с другими ранеными отвезли в немецкий город Глогау. В Глогау к самолету приехал пожилой солдат на повозке, взял меня на руки, положил на эту повозку. До медсанбата доехали уже ближе к вечеру. Солдат говорит: «Возьми в руки вожжи, а я побегу и спрошу, куда тебя положить». Держу я эту лошадь за вожжи, и тут налетает немецкий самолет и начинает стрелять из пулемета! Откуда он взялся?! Лошадь сорвалась и понеслась. Хорошо, что там метров через двести был забор, она в него уткнулась. Прибежал солдат, и занес меня в помещение, вечером мои раны перевязали. Так для меня кончилась война.

Ранения у меня были в левую ногу ниже колена и в левую руку. В ноге до сих пор сидит штук двенадцать мелких осколков от снаряда. Сейчас эта нога иногда болит, особенно ночью. В Глогау я пробыл недолго, а потом нас повезли во Львов. Там на улице Коперника был госпиталь № 2502. Я уже поднимался на ноги, и мы с ребятами в кальсонах ходили по городу. В госпитале я пробыл до сентября 1945 года, и потом меня направили служить в город Острог, в 159-й артиллерийский укрепрайон. В 1946 году его расформировали и меня перевели в Дубно, в школу авиамехаников.

В Дубно со мной произошла очень неприятная история – меня исключили из комсомола. Я как раз заканчивал шестимесячные курсы механиков. Проблем в учебе у меня не было, я ведь учился в училище, имел хорошую подготовку по основным предметам. Это был уже 1947 год, я узнал, что моя сестра Полина жива и находится в Узбекистане, в городе Андижане. Я не знал о ее судьбе с 1941 года, а она попала в Андижан и работала там медсестрой в госпиталях. И я стал проситься в отпуск, чтобы поехать к сестре. А мне в части говорят: «Как отличник учебы останетесь служить у нас в Прикарпатском военном округе, и мы Вам дадим отпуск». А тут как раз намечались выборы в Верховный Совет, к нам в часть пришел какой-то гражданский. Комиссар части объявляет собрание, и на собрании этот гражданский выдвигает меня членом избирательной комиссии от воинской части. А я ему говорю: «Слушай, ты ж меня не знаешь, и я тебя не знаю. Почему ты меня выдвигаешь? Мне надо в отпуск». Боже, комиссар как накинулся: «Ты враг народа! Ты враг Советской власти!» После этого меня исключили из комсомола и отправили служить в Оренбург.

Тут я вам расскажу еще одну историю из моей жизни. Еще когда я был на фронте, где-то 10 апреля 1945 года к нам в батальон пришли «особисты». Мы стояли на отдыхе, и тут они появляются: один капитан, другой старший лейтенант. Начали со мной беседовать:

– Вы на хорошем счету, вы должны нам помочь.

– А что помогать?

– У нас тут приходят пленные, которые были у немцев. Они враги народа. Будете слушать, что они говорят и нам передавать.

– А если я не хочу?

Они меня тут же заводят в дом, там еще сидел один ротный старшина из нашей бригады. Капитан говорит: «Вы что себе думаете? Вам Советская власть все вспомнит!» Начинает мне угрожать, понимаете? А этот старшина мне показывает на свой язык. Я это понял как: «У тебя ж язык есть, будешь их как-то обманывать». И я согласился. Потом капитан дал мне бумажку, я подписал, что соглашаюсь быть стукачом. А через несколько дней меня ранило, и я перестал обо всем этом думать.

Прошло два с половиной года, и вот осенью 1947 года меня посылают в Оренбург. Там было летное училище, где я стал служить старшим механиком по электро-радио-оборудованию самолетов. Однажды вызывает меня майор из «органов»:

– Вы Мистецкий?

– Да.

– Вы подписывали документ о сотрудничестве?

– Подписывал.

– Так вот будете нам помогать.

Дает мне фамилии двоих людей, русского и украинца: «Один был в Австрии, другой в Германии, служили немцам. Вы должны слушать, что они говорят и передавать мне». Это были солдаты-механики, которые до этого были в немецком плену. Я вышел от этого майора и думаю: «Надо его как-то обманывать. Это раз. И ни в коем случае никому нельзя говорить, чем мне нужно заниматься».

И я стал рассказывать майору про этих солдат: что они с девушками гуляют, что какое-то яблоко своровали, у одного мать больная. Я же с этими ребятами постоянно рядом, они рассказывают свои истории, я слушаю, а потом спрашиваю: «Что там с девушкой?» Получаю информацию и передаю «органам», что ее зовут Катя, что тот парень гулял с ней. Майор слушает, потом говорит:

– Это мне не надо!

– Они другого не говорят.

– Вы должны навести их на то, чтобы сказали.

– Я навожу, а они даже слушать меня не хотят!

Рассказал такое один раз, потом он говорит: «Иди снова». Я уже не знаю, что ему брехать! Давай вспоминать какие-то там их похождения, туда-сюда. Что-то же мне надо говорить! Я ж не могу молчать! Майор недоволен: «Ты что-то не то говоришь. Ты или дурак, или не понимаешь, что я хочу! Я с тобой не хочу дело иметь! Подпиши, что ты никому не скажешь, что с нами сотрудничал». Слава Богу! Я подписал, и больше меня никто не трогал.

После службы в Оренбурге меня перевели на аэродром в Красноград Харьковской области. Там были трофейные немецкие самолеты, их я и обслуживал. После этого часть расформировали, и меня отправили в Вильнюс, в 787-й полк, где я служил механиком до 1950 года.

Подходит срок демобилизации, а куда ехать? Дом в Днепропетровской области разбит, сестра переехала в Киев, работает медсестрой, получает несчастных 80 рублей. И я остался в своем полку на сверхсрочную службу. Надоело служить, но там давали кушать и платили 550 рублей. Деньги я посылал сестре на квартиру. Прослужил еще год, демобилизовался и приехал в Киев. На пятый день пошел искать работу. Куда ни иду, везде работа есть, но негде жить. На авиазаводе Антонова говорят: «Поставишь себе койку в ангаре и будешь жить прямо на заводе». Ну, думаю, поеду еще поищу. Еду в трамвае и встречаю товарища из нашего села, с которым мы вместе учились в школе, его фамилия была Соколовский. Нас было четверо товарищей, он мне тут же рассказал, что остальных двоих уже нет в живых. Поехали за моей сестрой, он повел нас в ресторан. Рассказал, что работает директором заготконторы в Жмеринке – уже начальник, коммунист. Тоже воевал, имел два ордена Красной Звезды, демобилизовался в 44-м году старшим лейтенантом, женился. Хитренький такой был. Говорит: «Ты здесь нигде хорошо не устроишься. Поехали в Винницу, и мы подумаем, что с тобой делать». Приехал в Винницу, мне предлагают один район, второй. Я вспомнил о Липовце: «Можно туда?» Они подумали: «Да, там такой, что ничего не понимает, мы его пошлем в другое место. Поедешь туда». Там встретил Галю, у которой в 44-м году напился воды, мы поженились и прожили вместе всю жизнь. Моя супруга умерла недавно, 22 декабря 2010 года…

После войны мы жили в Липовце, потом в Тульчине, в Михайловцах, в Оратове, потом опять в Липовце. Везде я работал, как мог – где товароведом, где начальником склада, где свиней кормил. Воспитали мы с Галей двух сыновей и дочку. Один сын живет здесь в Киеве, другой в России, в городе Анапе. А наша дочь трагически погибла в Виннице в 1993 году… В 90-е годы сын забрал нас к себе в Киев.

– Позвольте задать несколько общих вопросов о войне. Чем Вы были вооружены?

– Основным оружием был автомат ППШ, к нему у меня были и диски, и рожки. В рожке, по-моему, было 36 патронов, а в диске 72. Еще носил с собой лопатку, а гранат у меня не было. И пистолета я не носил, хотя легко мог бы взять себе трофейный. Но мне было тяжело, я носил радиостанцию, поэтому старался брать как можно меньше лишнего груза.

– Как кормили на фронте?

– Лучше, чем в тылу. Спросите почему? Да потому что погибало много. Сварят на одно количество людей, а кушать остается меньше. Когда мы отходили от фронта, нас кормили горячим, а когда были на передовой, то получали сухой паек.

– Водку выдавали?

– Водку давали, по 100 грамм. Но я тогда не пил, и если можно было, брал вместо водки конфеты или печенье. Я и сейчас не очень пью.

– Вы курили на фронте?

– Нет, на фронте я не курил. После войны одно время курил – лет 15 или 17. Случилась какая-то неприятность на работе, и я начал курить, но потом бросил.

– Как население Западной Украины встречало Красную Армию? Помните ли какие-то инциденты?

– Мы шли с боями, и я ничего такого не замечал, к нам хорошо относились. Но когда я после войны служил в Дубно, то там нашу часть часто обстреливали – вот это хорошо помню. А во время войны нас, по-моему, все хорошо встречали – и словаки, и поляки, и чехи. Кормили, пускали переночевать.

– Часто сталкивались с пленными? Как лично Вы относились к немцам?

– Пленных немцев я видел, но беседовать с ними – это была не наша работа. В Словакии мы с товарищем сами взяли немцев в плен, я уже рассказал Вам об этом. Еще помню – бригада стояла в Мукачево, и мимо нас колонной шли пленные немцы. Один немец из колонны дал мне часы, а я ему дал покушать. А вообще можно сказать, что у меня к немцам не было никакого отношения. У меня была своя работа – я постоянно держал связь. Некогда было отвлекаться!

– Видели ли случаи расстрелов пленных?

– Видел. Под Каменец-Подольским к нам подошел какой-то пленный, в немецкой форме, но сам он был русский – наверное, власовец. Пришел проситься к нам в часть, но это он неправильно сделал. Один из наших офицеров подошел к нему и застрелил.

А с власовцами мы как-то раз столкнулись в Польше, в начале 1945 года. Разминировали передний край, я был вместе с первой ротой. Дело было ночью, вокруг везде темно. Закончили работу и вдруг слышим крики «ура», мат, стрельбу в нашу сторону. Командир роты Пономарев говорит: «Давайте не будем ввязываться и уйдем. Это не наша работа». И правильно, саперы делают свое дело. Зачем ввязываться?

– Как на фронте относились к Вашей национальности?

– Нормально было. Мне никто не говорил, что я хуже других, потому что еврей. А вот после войны, на гражданке – отношение было очень плохое. И я не знаю почему. Я же всю свою жизнь живу среди украинцев, Вы же видите – могу говорить по-украински, по-русски. Моя жена была украинка, мы с ней всю жизнь говорили только по-украински. Я не понимаю, почему национальность должна быть плохая? Люди есть плохие, но ни в коем случае не национальность. Как-то раз я был в санатории, и там был один еврей – такая сволочь, что я б его своими руками убил. Но плохой-то он как человек, а не потому что еврей! Причем тут национальность? Вот у нас во дворе есть двое стариков, сидят на лавочке, и у них один разговор: «Жиды, жиды». И что я такому скажу, если оно не понимает?

В советское время евреям было много неприятностей. После войны я окончил кооперативный техникум, получил диплом товароведа. И меня посылают работать в сельпо, а там председатель еврей. Прихожу, и он говорит: «Леня, не иди ко мне работать. Нас с тобой съедят». Я говорю: «Хорошо, не пойду». В институт было трудно поступить и все остальное. А на фронте кто мог сказать на меня? Я был уважаемый человек! Никто ничего мне не говорил. А служили люди самых разных национальностей и все были наравне.

– Как Вы относились к советской власти, к Сталину во время войны?

– Тогда я не особо задумывался над этим всем. Но, конечно, Сталин был для нас вождем, мы считали, что он все делает правильно.

А сейчас я отношусь к Сталину очень плохо. Во-первых, он загубил в ГУЛаге множество людей. А во-вторых, я же прекрасно помню голод 1932-33 годов, как колхозы не могли выполнить эти огромные планы по сдаче зерна, как у людей забирали продукты. Нашу семью от голода спасли воробьи. У нас было немного сои, которую нельзя было есть, потому что на нее был пролит керосин. Так мы с братом высыпали эту сою в комнате и открывали форточку, а когда залетали воробьи, то мы их ловили. У нас в селе каждый выживал, как мог.

Хочу Вам сказать, что при советской власти далеко не все делалось как надо. После войны мне приходилось работать всякими правдами и неправдами. Дело в том, что у районов был отдельный план по сдаче овечьей шерсти – это был первоочередной план, так же, как и по буряку, по зерну. Этот план считался от общего выхода шерсти всех сортов и классов. И у каждого колхоза был свой план по шерсти, который он выполнял перед районом. Чаще всего бывало так: колхоз сдает шерсть и у него не хватает для выполнения плана. И около меня стоит второй секретарь райкома, первый секретарь райкома: «Сделай план во что бы то ни стало!» Я смотрю, сколько шерсти первого класса, сколько второго и так далее. Тут можно и без лаборатории – я был специалистом, определял стоимость товара глазомером. Каракуль, смушки – все это знал. И я завышал стоимость плохой шерсти, а с хорошей шерсти снимал стоимость, и в общем получалось больше, чем было на самом деле. Это делал не я один, в Винницкой области 26 районов, и все они так делали!

Шерсть посылали на фабрику в Чернигов. Получалось, что государству поступала дешевая шерсть, а колхозам недоплачивали стоимость. Колхозы теряли деньги, а районное начальство получало премии. Я один раз спросил у секретаря райкома: «Что будет, если не выполнишь план?» Он говорит: «Меня выгонят с работы». И район аж рвался в куски, чтоб выполнять эти планы! Вот такими приписками, обманом и халтурой советская система себя и загубила. Очень многое делалось неправильно. А эти постоянные пьянки на работе? Что тут говорить…

– Чем Вы награждены за участие в войне?

– За Инячовце мне дали орден Красной Звезды, а еще раньше, в 1943 году, за форсирование Днепра получил орден Отечественной войны IІ степени. Еще имею медаль «За освобождение Праги», хотя до самой Праги и не дошел. А в 1991 году мне вручили чехословацкий орден Свободы.

– Часто вспоминаете войну?

– Не вспоминаю потому, что оно никому не нужно. Вот это Вы мне позвонили, еще однажды приглашали в музей – туда приходили курсанты школы милиции, и я рассказывал им про войну. Больше никто этим не интересуется. А скоро последние фронтовики уйдут на тот свет, и спросить будет не у кого.

– Как считаете, участие в войне повлияло на Ваш характер?

– Я стал более строгим, стал серьезно относиться к каждому делу. А вообще я думаю, что человек должен всегда стараться держать себя в руках – в любом возрасте и при любых обстоятельствах.

| Интервью и лит.обработка: | А.Ивашин |