Я Спицин Сергей Николаевич, родился в Царском Селе (г. Пушкин), крещён в ныне восстановленном Екатерининском соборе. Моя мама была сирота, в Царском Селе располагался ремесленный приют института Марии Фёдоровны, где мама была ученицей, потом преподавательницей, а когда я родился, в 1923 году, она была уже директором. Двухэтажное здание приюта стояло на берегу узенького пруда, приют действовал и после революции, но уже был не Марии Фёдоровны, а под каким то другим названием. Отец у меня из старой петербуржской семьи. У моего деда было четверо сыновей, отец был старшим, и единственный из сыновей, кто получил среднее образование. С 1914 года мой отец состоял членом религиозного собрания, в которое входили такие люди, как Мережковский, Гиппиус… После революции все руководители общества ушли в эмиграцию, оставшиеся члены стали потихоньку собираться у Александра Александровича Мейера. Александр Александрович был очень интересный человек, он назвал, вот эту свою группу «Воскресенье». В 1928 году советская власть разобравшись с официальной церковью, после того, как патриарший местоблюститель Сергий заявил: «Ваши беды - наши беды…», власть принялась за интеллигенцию. Тут появились два парохода, на которых все высшие интеллигенты были выдворены. В том же году собрали всех петербуржцев, членов, участников всех этих разнообразных религиозных собраний, и в 1929 году они были осуждены и сосланы на Соловки. Отец был очень болезненным, у него открылся туберкулёз, и в 1930 году он умер. Я остался с матерью, жили мы в Лигово, у деда там был дом. В войну дом, конечно, сгорел. Я в одной книге видел немецкую карту, именно вот этого своего места. На ней наша улица, в немецком тылу, была третей от линии фронта, так что там головешки не осталось. В 1930 году я пошел в школу, рядом с нашей школой стояла церковь, в которой пела моя мама, и как только я пошел в школу она перестала там петь, боялась за меня. Мы старались не упоминать своё вероисповедание и о судьбе отца. Но в Лиговском Исполкоме конечно знали. Хозяином дома оставался брат отца - Василий Васильевич. Власти зная, что он брат врага народа, всё время заселяли в горницу нашего одноэтажного дома кого угодно и на любое время, зная, что он пикнуть боялся. Но это ничего, я был мальчишка, заселялись люди иногда с детьми, мы с ними играли, какое нам было до всего этого дело. Так было до 1933 года, я подрастал, а мать в это время уже работала счетоводом в городе. Денег нам не хватало и мы поехали на Кольский полуостров, там платили северные. Два года я прожил на Кольском полуострове в посёлке Умба. Я этому был страшно рад, потому что с детства увлекался севером. Книга «Во мраке ночи и во льдах» о Фритьефе Нансене была первой книгой которую прочёл, а начал читать я с четырёх лет. И я заболел Севером, а тут попал на Кольский полуостров. Каждую ночь северное сияние. (смеётся). Мама была дореволюционной учительницей. В 1935-м году в Ленинграде были организованы курсы, на которых такие как она проходили переподготовку, чтобы иметь право преподавать в советских школах. Мама получила диплом учительницы младших классов, и поехали мы уже на псковщину, в Дедовичский район, недалеко от границы с тверской областью.Там нас направили в староверческую деревню, где все были единоличниками. В этой деревне я познакомился с настоящей русской крестьянской жизнью. Всё это меня очень обогатило, и я понял Россию, теперь знаю что такое Россия. Мама отработала два года и приехала работать в школу, сюда к нам в Сергиево. Я не был комсомольцем, и даже пионером кажется не был, но в пионерских спектаклях, которые устраивали, я участвовал. В Ленинграде поступил в Первое Художественное училище. Два года учился в училище, и одновременно окончил десятилетку. В первый класс училища принимали детей класса шестого – седьмого. Но я поступил уже учась в старших классах.

Утром 22-го июня, мы с мамой поехали в город, в кинотеатр «Аврора», смотреть фильм «Процесс о трёх миллионах», с Ильинским, Кторовым. Приехали, посмотрели фильм, выходим, видим народ стоит, «Аврора» была рядом с Елисеевским магазином, рупор наверху, народ что-то слушает. Но нам надо было домой, не стали ждать, сели на трамвай. Пока трамвай ехал - вижу, везде большие очереди в магазинах, приехали домой и тут узнали. Я только закончил школу, война началась, куда деваться? Нас было трое друзей из Лигово ходивших в художественную школу. Двое друзей пошли в трамвайное управление, где они по ночам ездили по городу и помогали чинить провода. А я пошел в Александринский театр рабочим - таскать мебель на сцену. И я там пробыл ровно месяц. Это было замечательно. Я, как говорят, «тёрся» об актерах Симонове, Черкасове. (Смеётся). И увидел театр, настоящий, хороший театр. Как будто накапливались знания. А потом уволился, платили-то совсем мало. Приехал в Лигово, и смотрю, мой учитель географии идёт домой с винтовкой, в штатской одежде. Я его спрашиваю: «Андрей Христофорович, куда? Что такое?» Он говорит: «Серёжа, слушай, я поступил в истребительный батальон, при милиции». Мне не понятно было, он говорит: «Вдруг десант высадят, нас бросят. Потом патрулировать нужно, по ночам. Такая возможная помощь войскам. И вот, кого не призывают, добровольно туда вступают». И я вступил в это дело в июле, а в августе нас всех перевели из Лигово в Красное Село. Истребительные батальоны пришли из Сергеево, Красносельского района, и еще откуда-то. Нас собрали в одно место, помогать строить дзоты вокруг Красного Села. Копали, занимались, учились стрелять и тому подобное. Вооружены мы были английскими винтовками -тяжелая штука с ножевым штыком, и прицел у них был не вилочка, как у наших, а дырочка. Откуда-то их привезли наши отступающие войска, наверно из Эстонии.В Красном селе я пробыл до двенадцатого сентября, буквально, до дня когда, немцы его заняли.

Накануне десятого немцы взяли Дудергоф. Нам выдали списки, где какие части, и мы занимались тем, что стояли на перекрёстках. Когда подъезжали машины с боеприпасами или ещё с чем-то, мы им показывали куда ехать, где их часть. Десятого сентября немцы взяли Дудергоф, а там до Красного села два или три километра. Одиннадцатого были бои, а двенадцатого немцы взяли Красное Село. Наши отряды ни в каких боях не участвовали, а вот петергофский истребительный батальон с бельведера, там на возвышенности, был поставлен с пулемётчиками, чтобы задержать немцев. В этом бою некоторые из того батальона погибли. И в Петергофе улицы названы именами погибших ребят того истребительного батальона, например Братьев Горкушенко.

Накануне из Ленинграда в Дудергоф ехали рабочие, которые жили в Дудергофе, а работали в городе. И идут они домой. Мы говорим: «Да уже Дудергоф, мы видели сами как немцы взяли». А они нам говорят «Там наши жены, дети». И пошли все ночью туда, домой. Рабочий класс туда пошел. (Рассказывает улыбаясь). Двенадцатого мы проснулись, Красное Село уже обстреливалось, ни одного начальника, ни комиссара не было. А такой у нас комиссар был, с усиками, во френче ходил, представительный такой, лекции читал. Они все убежали в город. У нас было два взвода, нашим командовал сержант, участник финской войны, у него была медаль «За Отвагу». Он взял на себя смелость командования. И сказал: «Ребята, надо уходить». Вечером он собрал всех, и мы пошли пешком в Лигово. По дороге нас обстрелял «мессершмитт», мы брызнули на обочины, в картошку, но слава Богу никого не задело. Примерно на середине пути, в районе Горелово, даже ближе к Лигово, нас догоняет открытая машина «линкольн», такая длинная английская машина, в ней три ряда сидений. Офицер кричит нашему сержанту: «Вы кто такие?!» Отступала вся армия, а тут мы в штатском, но с винтовками. Его это наверно заинтересовало. Вот наш взводный рассказал, что вот наше начальство драпануло с утра в город, я собрал людей и веду их в Лигово, узнать, что нам делать дальше. Пока он там разговаривал, меня товарищ толкнул, говорит: «Смотри, смотри». Я смотрю, а в машине с поднятым воротником, на втором ряду сидит Ворошилов. В этот день он сдавал фронт маршалу Жукову. О том, что Ворошилов на нашем фронте мы узнали ещё днём. Наш паренёк днём стоял регулировщиком на перекрёстке, прибегает выпучив глаза: «Ребята, я сейчас Ворошилова видел!» Они мимо его проехали на фронт, а я увидел его ехавшего обратно. Он сидел подняв воротник, не глядя ни куда, уткнувшись немного носом, спокойно. Есть такой фильм «Цена Победы» снимавшийся к 300-летию Петербурга в 2003 году, там я рассказываю этот эпизод.

Ночью немцы не воевали, спали, но в восемь часов, хоть часы проверяй, начинали воевать. Утром нам сказали: «Идите ребята на переезд, там будут отступать войска, скажите, что есть приказ отойти в сторону и остановиться». Мы дураки пошли. Обстрел идёт страшный. Немцы над Горелово повесили аэростат, и оттуда по громкоговорителю кричали: «Драпаешь, синяя жопа?!» А так кричали, потому, что в отличии от кадровых красноармейцев одетых во всё защитного цвета, ополченцы были в зелёных гимнастёрках и синих диагоналевых штанах. Вот немцы и издевались над отступающими добровольцами. Командир говорит: «Идите в конец этой улицы, сбор там». Это где и сейчас стоит больница, это была Первая Зерновая улица и больница называлась Зерновская. Мы отступали по Таллинскому шоссе, а Лигово немного в стороне. Мы с товарищем решили, давай забежим к нашим. Зашли. У каждого дома, по приказу, были отрыты щели, и разобраны заборы между участками, чтобы можно было проходить не высовываясь на дорогу. Подошли к его дому, у него мать, сестра, старший брат, он был больной, вышли, схватили его и увели в землянку. А я через заборчик к себе домой. Смотрю - замок, никого нет. Заглянул в окно, всё разбросано, на столе вроде бумажка какая то. Думаю может записка мне. Прикладом окно разбил, но оказалась просто бумажка. И в это время я услышал рядом автоматную очередь. Выскакиваю в сад, и вижу по улице, мимо нашего дома, бежит немец, и постреливает. Я бегом к соседу, а он жил на предыдущей улице Степанова. Я к нему подбегаю, говорю: «Слушай, у меня там автоматчики уже промчались». А он вышел, весь красный, рядом сестра младшая его держит плачет, мать плачет, обнимает. Он говорит: «Ты иди, иди. Ты видишь как они у меня. Я сейчас не могу, я догоню». Я говорю: «Я всё понял, прощай Валя». Он: «Что, что, что». Я иду, оглядываюсь, жду когда он меня догонит. Смотрю вышел человек и пустил в меня очередь. Это был немец. Хорошо, я вам говорил, между домами были убраны заборы, и я через участки добрался к месту сбора. Пришел в эту больницу, а там говорят: «Все ваши уже ушли и сказали, что если ещё кто подойдёт, пусть идут в школу напротив административного здания Кировского района». Знаете, где сейчас памятник Кирову стоит. У меня бумажка была, что я боец истребительного батальона. Потому что заградотряды стоят, а я иду в штатском, да с винтовкой. Они: «Что такое? Кто такой?» Посмотрят: «А, да. Ну, иди». В городе трамваи ходили во всю. Я, в первую очередь, решил искать мать. Сел на трамвай и поехал на Крестовский остров, где мы раньше жили с папой, думал она туда поехала, к бывшей моей няньке. Приехал туда, нет мамы. Я там переночевал, утром вернулся, и опоздал в эту школу. Куда мне деться, не знаю. Я пошел в Райисполком. Иду по второму этажу, и слышу в одной из комнат знакомый голос рассказывает, что-то. Я смотрю - это тот самый офицер, который остановил нас на дороге и дал задание. Стоит, держа в руке маузер и объясняет, что-то. Я ему всё рассказал, что так мол и так, и он меня направил на Ржевку, около полигона. И вот там нас наконец одели в форму. Там мы занимались подготовкой, рыли окопы, готовили линию обороны. Это была Двадцатая дивизия войск НКВД, находившаяся на переформировании после боёв за Мгу. Состав там был очень смешанный и разновозрастной. Милиция, государственные служащие, истребительные батальоны со всей области, возможно и пограничники были, очень смешанный состав. Я был в сапёрном взводе девятого полка, нашим командиром взвода был доцент Ленинградского института Железнодорожного транспорта. Хорошо, дружно жили, беседовали, интересовались, ну грубо говоря мы были «интеллигентыс». (Смеётся). Там же на Ржевке принимали присягу. Выстроили в строй, вынесли знамя, там прочли всё как полагается. 28 октября пошли на Невскую Дубровку. Мы знали куда идём, к этому времени бои на «Невском Пятачке» шли уже больше месяца. Пришли, переночевали и на другой день, примерно тридцатого, стали таскать лодки. Невская Дубровка стоит на горе, в этом месте в Неву впадает ручей, или речка, в её устье у нас и была база. Лодки сгружали и прятали за домами, а ночью спускали их к Неве. Немцы это великолепно знали, обстреливали. Тут у нас парочка людей получила лёгкие ранения. Всего действовало три или четыре переправы. Форсирование шло под прикрытием дымовых завес, и я ни разу не видел чтобы в наши лодки были попадания. Ох, воевать мы тогда не умели совсем. Вечером шестого ноября нас собрали всех, чуть не до поваров, построили и сказали: «В городе осталось продовольствия только на неделю, надо во что бы то ни было прорваться и восстановить сообщение. Навстречу нам, в это же время, тоже будет атака со стороны Волховского фронта и мы должны соединиться». В ночь на седьмое ноября, нас собрали, мы пришли - и на лодки. Лодки были большие, наверное, рыбацкие, в каждую набивалось человек по тридцать. Борта возвышались над водой на ширину ладони. По Неве шла шуга и волн не было, иначе нас бы захлестнуло и всё. Немец пускал ракеты и обстреливал, но переправились благополучно. Начальство сказало, что до утра, кто где сможет переночуйте, а с утра сбор наверху, и показали место где. Левый берег был высотой около трёх метров. Под прикрытием берега были вырыты землянки, стояли палатки, я в одну - забита битком, в другую - то же самое. Отовсюду меня гонят, то матом, то просто так. Что делать, зима ведь. Пришлось копать. Был морозец, но он прихватил только верхний слой. Я отошел в сторонку, начинаю копать песок, копаю, копаю, а никак, тряпка какая-то. Я ее хочу выдернуть и не могу, оказалось это труп, а тряпка это шинель. Я в другом месте, лопата бряк, по шлему, а в шлеме голова. И вот весь берег внизу, завален едва-едва присыпанными песком трупами. Я поднялся немного наверх, где стояло корявое дерево с наполовину вывороченными корнями. Я в эту ямку залез, и уснул. Холодно было ужасно. Наутро пришли офицеры, и мы буквально полезли вперёд. Шел непрерывный обстрел, от чего песчаные окопы осыпались, и солдаты по ним буквально ползком двигались вперед. Мы находились в самом центре плацдарма. Когда все собрались началась наша артподготовка. Но что это была за артподготовка! Минут пятнадцать гремела артиллерия. Потом четыре «Петлякова» пролетели, пробомбили, тишина. Проходит время, дым рассеивается. Кто-то там из начальства, встаёт с пистолетом: «Вперёд!»Мы встали и пошли с примкнутыми штыками. А там не по равнинке идёшь, там всё перерыто, и вот мы по этим рытвинам идём. Метров пять прошли, тишина. Дальше слышим один выстрел с той стороны, второй, пулемёт заработал, миномёт. А надо было пробежать метров восемьдесят, недалеко было до немецких окопов. Близко сравнительно, футбольное поле поперёк, вот такое расстояние надо было нам пробежать. А мы половинку только пробежали. Мы бежим смотрю рядом боец: «А-Ап!», падает, другие вокруг падают, пули свистят. Вижу все ложатся, и я лёг. Немец лупит, комья кругом летят, взмолился: «Господи! Дай Бог!». Стал сразу, сразу пехотной лопаткой, рыть себе ямку, ямку, ямку, чтоб забраться в землю. Спрятался за какой то-труп и копал забрасывая его прикрываясь и в стороны отбрасываю. Рою, рою, хорошо так, и почти в свой рост выкопал. Высовываюсь, там тоже ребята роют, все роют, назад нет, не знаю может кто-то и назад пополз. К утру окоп у меня был вполне хороший. Тут мы с ребятами стали сговариваться, и давай друг к другу рыть. За два дня у нас получился передний край что-ли. У меня было пошире и ко мне ещё один собрался, и командир взвода у меня тут же был рядышком. Мы воткнули штыками в землю три винтовки, сверху натянули плащ-палатку, чтобы земля не сыпалась, и так ночевали. А освещение было такое: телефонный провод был тогда резиновый, а сверху просмоленная оплётка. Натягиваешь его и поджигаешь, огонёк идёт по всему натянутому проводу. Копоть страшенная, но тут уж не до этого. С едой порядок, всё хорошо, потому, что у нас «нз» за плечами, а кругом трупы, мы, когда стемнело срезали у них мешки и брали продукты. Есть-то было что, а пить нечего. Нас тут было трое, четверо, до пяти, говорю: «Я сейчас сползаю на Неву, наберу фляжки». Нанизал на ремень фляжки и пошел, где можно на карачках нагнувшись, потому что окопы засыпаны были. Начали немцы обстрел и мы побыстрей, и смотрим лежит на дне траншеи солдат в ватнике, и кричит: «Ребята, идите по мне! Идите по мне!» Это связист, порвана связь, он связывает, ну мы пошли по нему, высовываться нельзя. Вот такой попался человек. Не далеко, с боку глыба вывороченной земли, корка уже замёрзла и там раненый. Руку вот так поднимает, и падает она у него. И никто к нему не вылезает. В глубину «Пятачок» всего пятьсот метров, и ребята немецкие тоже не дураки, следят, а до вечера было ещё далеко. Да, это страшно, прям как распятый был он на этой глыбе. Не знаю может и сняли его, я на ходу это видел. Страшно, страшно и жалко. Я спустился на берег, собираюсь набрать воду, слышу сзади голос: «Товарищ боец, сколько вам лет?» Я оборачиваюсь стоит небольшой офицер, в нижней рубашке. Гимнастёрку снял, тоже умываться пришел. Седенький такой, худенький Суворовского типа. Я смотрю - у него две шпалы, у моего дяди тоже, в первую мировую войну было две шпалы, это штабс капитан, а сейчас майор. Я говорю: «Мне семнадцать». Он говорит: «Не верю. Нате. Умойтесь». И даёт мне мыло. Я снял гимнастёрку, рубашку снимать не стал, у нас добровольцев было преимущество, мы были обуты не в ботинки, а в сапоги. Вошел в воду, моюсь, и вижу что у меня потекло с мыльной пеной, (смеётся) понял на кого был похож. Мыл мылом, тёр лицо, всё смыл, ополоснулся. Он стоит рядом, одевается уже. Оделся и говорит: «О, теперь вижу, что тебе семнадцать лет». Народ собрался, хохочет над таким преображением человека. (Смеётся). Я то знал какие мы были чёрные после горящего провода. И тут самое главное, он резко так, громко, чтобы не только я слышал: «Не сметь опускаться! Не забывайте, что Вы русский солдат!» Тут я и понял, что это был старый офицер, потому что сказал «солдат». У нас же в Красной армии нет такого слова, есть «боец», «красноармеец», как хочешь, и я понял, что это старый офицер. Но у меня вообще чудесная судьба. Вернулся обратно, мы поели, попили, ночь переспали. Мороз уже градусов шесть-восемь, не знаю сколько, но сильно холодно было. Проснулись утром, начинается рассвет, обстрела нет, видно и у них не очень хорошо было с боеприпасами, не могли они нас сбросить. Не далеко от нас, так же из первых рядов окопов, вылез офицер в ватнике, у него автомат, планшетка. Он машет руками, за ним ещё два человека. Только они собрались идти, щёлк, выстрел, каска у него с головы слетела. Снайпер немецкий. Ребята которые были с ним, мгновенно в низ, прячутся опять в окоп. А у нас, со мной был, откуда то милиционер, боевой парень. Говорит: «Э-эх, я вижу, у него пистолет. О, хочу пистолет». Я говорю: «Да как ты полезешь, тут головы поднять нельзя». Он говорит: «Ничего, я найду способ». Смотрим, он пополз туда по краю, потом глядим рука высовывается, и он за ноги втаскивает убитого офицера в окоп. Потом возвращается, пистолет нацепил, и несёт планшетку. Это был какой то пом.нач.штаба нашего подразделения что-ли. Когда мы стали смотреть бумаги, там оказался документ командиру, который здесь нами командовал: «Спицина Сергея Николаевича … срочно переводится в сапёрный взвод». О-о, я всё понял, сапёрный взвод, мы же таскали лодки, в данном случае это была наша работа, не только землянки, а перевозка. Я показал документ командиру и говорю: «Я пойду на берег». Он говорит: «Ну, иди Сергей если есть такое распоряжение, по тому что если документа нет, ни кто тебя обратно на правый берег, не пустит». Я подошел к берегу, подходит какая то лодка, из неё вышли люди. Как я говорил, сюда привозили двадцать – тридцать человек, а обратно до пяти, не больше. Раненые, кинематографисты со своей аппаратурой, штабники какие то, и я. Там стоит заслон, я говорю: «Вот, у меня есть предписание». Всё, я в лодку и на ту сторону. Бог бережет, хотите верьте, хотите нет. Я думал, вытащили меня из самого пекла, но оказалось, рано радовался. В сапёрном взводе были две бригады, одни спят другие перевозят, по очереди. Если лодку повредило, то чинили. К этому времени Нева стала уже замерзать. Потерь у нас до сих пор не было, как-то так удачно. Один раз я присутствовал, когда по дну Невы переправляли танки. На том берегу и тут стояли колёса между ними трос. К тросу крепится танк. Включается мотор расположенный конечно на этом берегу, и танк перетаскивали на ту сторону, конечно без экипажа. Это делалось в темноте, дополнительно ставилась дымовуха. Немец понимал, что здесь что-то происходит, лупил, но в слепую.

Нам ежедневно полагались боевые сто грамм. А я до 21-го года ни разу водки не пил. И естественно водки не брал. Тем, кто не курит, не пьёт, заменяли сахаром. А наш старшина был умница, сказал: «Нет, я вам ни сахара, ни водки не дам». И вот, что он делал: Ребята, которые на переправе работали, сколько то рейсов сделали, возвращались к нам, мокрые по пояс. А старшина сливал наши сотки в какую-то бутыль, и подносил им по стакану.(рассказывает улыбаясь) Не по сто грамм, а по стакану. Замечательно. И никакой обиды, конечно, мы не испытывали, а даже его хвалили. Ребята выпьют и сразу спать. Вот такие житейские случаи, но они очень важны, именно, когда человек проявляет свои качества. На войне не значимо, с образованием ты или не с образованием, старше ты или младше, важны внутренние твои качества. Они действуют. И вот тут, если я был трус, то трус и остался, если какой то смелый, он рвётся, его даже останавливают, кто бы он не был, офицер или сержантик. Это уже внутреннее своё. Конечно все боялись, но это уже никто никак не проявлял, по возможности.

Однажды я присутствовал на расстреле командира взвода не нашей части . Он командуя взводом, оставил за себя зам.ком.взвода, а сам сопровождал раненого в госпиталь. Переплыли они сюда, он обратно и всё такое. Вроде бы такая помощь, но нельзя же так, если все командиры так начнут, кто будет командовать. И вот значит выстроили каре, а когда его выставили, я не верю, не верю, не верю до конца. Всё - прочли приговор, четыре человека выстрелили, и уже могилка вырыта рядом, всё. Стреляли не простые солдаты, они были прекрасно одеты, в белых полушубках, в валенках, сытые ребята.

На берегу стояло длинное такое здание, ремесленное училище, там ещё станки стояли. И мы под этим зданием вырыли себе большую землянку. Посколько сапёрный взвод, да еще нами руководил кандидат наук, знающий это дело, превосходная получилась землянка. И вот, через несколько дней, точнее девятнадцатого ноября, я утром встаю, пошел умываться. Разделся до рубашки и вышел на улицу. А во дворе этого дома, прячась за него, чтобы немец не увидел стоит кухня, и к ней стекается народ с котелками. Какая то часть была, не наша. Я мылся, подошел наш молодой офицер, о чём то поговорили с ним, и я пошел обратно. Только я спустился в щель у входа в землянку, больше ни чего не помню. Очухался в нашей землянке, ни чего не слышу, сильная контузия. Оказалось, в метре от меня взорвался снаряд, немцы учуяли, что здесь кухня, народ ползёт, и дали сюда несколько, не крупных. Будь я наверху, конечно бы погиб. И даже если бы был просто тупик, а прямо была наша землянка и приоткрыта дверь, и меня воздушной волной вместе с землёй туда и закинуло. Кроме контузии у меня была трещина тазовой кости, ходить я не мог. Отвезли меня в медсанбат. Двое суток ничего не слышал, шум какой то, в голове плохо. Потом маленько я пришел в себя. А из медсанбата меня отправляют выдав документ, что такой-то, такого-то года рождения, такого-то месяца, до призыва. Это был такой добрый приказ по всему фронту о тех кому не исполнилось восемнадцати лет отпустить домой.

Чтобы закончить о «Невском Пятачке» скажу, что после войны я там ни разу не был, мимо проезжал, проплывал на теплоходе, но не ходил. На том месте долгое время ничего не росло, всё же было отравлено. Особенно мины, вот когда она взрывается, у неё такой химический запах окаянный, он довольно долго потом стоит кругом.

Я пришел в город, в городе у меня никого нет. До этого я учился в художественном училище, туда и вернулся, по тому что больше было некуда. Это средняя художественная школа при Академии Художеств. Там был интернат, меня сразу приняли. И сразу же, как вояку, сделали старостой. В блокаду среди студентов была большая смертность. Жили мы в корпусе который выходит на Большой проспект Васильевского острова.

Дров нет, а топить печки-то надо. Обшивку окопов, куда загоняли во время налётов отрывать нельзя. А в саду Академии Художеств, есть стеклянный павильон, мастерская военного художника Грекова, которую он вёл. Туда бывало и лошадь заводили, рисовали ее. И вот мы ходили в мастерскую Грекова, брали там табуретки, стулья, а они были века ещё восемнадцатого, девятнадцатого, но хорошо горели, все были дубовые. Придёшь, пару стульчиков раз, и к себе туда. В одну из комнат мастерской складывали трупы умерших студентов, чтобы потом увести, захоронить всех сразу. И там, среди умерших, знакомые были, которых мы все хорошо знали. Талантливый такой Куделин был, странный человек, высокий, лохматый, такой женственный, но очень талантливый. Когда я вернулся то встречал его в столовой, а потом я как-то пришел в павильон, смотрю, и он там лежит. Очень жалко, очень жалко. В столовой Академии я познакомился с Билебиным Иваном Яковлевичем, знаменитым художником. Он иллюстрировал детские книжки, их до сих пор переиздают. В 1937 году он вернулся из эмиграции. И когда ему предложили эвакуироваться, он сказал: «Из осаждённой крепости не бегут». И остался. Он умер девятого января. В подвале Академии был лазарет, где лежали доходяги, он там и скончался. Но до этого он успел написать великолепную оду на новый 1942 год, она была опубликована в газете «За Социалистический Реализм», которая, как не странно, выходила в Академии художеств во время блокады. У меня, после войны, была подшивка этой газеты, она понадобилась моему другу, я её ему дал, и с концами. И у меня её больше нет, дивное стихотворение. Это понимаете - подвиг.

БИЛИБИН Иван

Яковлевич

На 1942 год

Ода

Когда во

дни суровой бури

Исходит кровью род

людской,

Когда стал черным цвет лазури,

Когда и гром, и свист, и вой

Переполняют

всю вселенну,

И потрясенну и смятенну

Стеченьем горя и невзгод,

Смертей,

увечий и стенаний, —

Встречаем мы наш

Новый год.

Когда презренные тевтоны,

Как

гнусный тать в полнощный час,

Поправ

законные препоны,

Внезапно ринулись

на нас;

Когда вверху стальные

враны,

Бесчисленны аэропланы,

Парят,

грохочут и гудят;

Бросают смертоносны

бомбы;

О, сколь несчетны гекатомбы

Зиянья

на земле таят!

Когда приходит час

желанный,

Когда неутомимый враг,

Замедлил вдруг свой натиск бранный,

Остановил железный шаг;

Когда стеной

непроходимой

Со всех концов Земли

родимой

Восстал Российский наш народ;

Когда, как каменны колоссы,

Вздымаются

победны Россы,

Встречаем мы наш Новый

год!

Герои! Сыновья Отчизны,

За Вас,

за наших славных пьем!

И пусть тевтоны

правят тризны,

За них не мы слезу

прольем!

Для нас и слава, и победы,

Для них — позорища и беды!

И долгий

стыд, и долгий срам...

А вы, как древние

герои

Эллады, Рима или Трои,

К своим

вернетесь очагам.

Проходят дни, проходят

годы;

Иссякнет сей кровавый пир,

Грядет весна, пройдут невзгоды,

И

снова улыбнется мир.

И пылью времени

покрыты

Невзгоды будут не забыты,

Но

будут в памяти, как сон,

Как неко сонное

стенанье,

Как заглушённое рыданье

И

как какой-то смутный стон...

И мы, что

в этом подземелье

Уж много месяцев

сидим,

Мы снедью и питьем в веселье

Себе за глад сей воздадим!

Мы голодны!

И наши крохи

Малы сейчас, как неки

блохи!

Но час пройдет, и будет пир!

Мы

будем есть неугомонно!

Без перерыва

непреклонно!

И пить, и петь, и славить

мир!

И тост второй провозглашаем:

За

Академию мы пьем!

Стакан мы дружно

осушаем;

А третий — мы тогда нальем,

Когда мы вложим длани в длани

Тем,

кто вернется с поля брани,

Кого сейчас

среди нас нет,

Но в мыслях пребывает

с нами!

И то, что было — станет снами,

А то, что будет — будет свет!

1941

год

А познакомились мы так, я сижу за столом, над своей тарелкой, там водичка, на дне крупка бегает, и вдруг вижу, седой человек, в прекрасной шубе, бежит за подавальщицей и кричит: «Верочка, Верочка! Знаете, мне ещё вот этот талон. Может ещё останется, можно мне налить». В руке у него баночка. Подавальщица: «Подождите, Иван Яковлевич», вроде как отстаньте. Такая хорошая девка, толстая, ушла. И он ни с чем сел на место. Страшная, конечно, вещь блокада, потому что один был сам за себя. Многие-то, в основном, наоборот. Со мной рядом на койке мальчик годика 1925-го. Он жил в городе, но был в интернате, потому, что здесь хоть кормёжка какая-то. Худенький такой, лежал все. Однажды встаю на завтрак, он лежит. Я говорю: «Огурцов, пойдём». Он говорит: «Серёжа, что-то мне сегодня никак, может ты мне принесёшь». Взял я его котелок и пошел, а со мной идут несколько, которые не в интернате а дома живут. И как видно хорошо устроились, потому, что никто из них ни доходяга, румяные, такие: «А-а Серёга, ты что там, за этими щенками, ухаживаешь, да? Что ты носишь, им? Чего они сами-то не ходят?» Не помню что я им сказал, не сказал. Во всяком случае, когда вернулся, Огурцов лежал накрытый с головой. Я ему говорю: «Вставай, я принёс». Отдёрнул одеяло, а его уже нет. Вот такие дела, это очень тяжело. Ещё докторша была еврейка, такая полная, средних лет, у неё был сынок. Они недалеко жили и он приходил к маме, я его видел, ему было лет шесть - семь, маленький такой мальчик, но румяный. Так его съели. Он вышел из дома, а туда куда он должен был придти не пришел. Совершенно пропал. А потом выяснилось, что целая компания была, таких жирненьких, молоденьких хватали, забивали и ели. А вот что я сам видел. Знаете львов на которых сидел Евгений из Пушкинского «Медного Всадника»? Вот тут во дворе дома, ворота которого открывались в сторону Исаакиевского собора. Я шел куда-то по своим делам, и вдруг из под ворот выходит женщина, и так держит себя за голову говорит: «Боже мой, Боже мой, какой ужас». Я заглянул, там стоит небольшая толпа, подошел, лежит замёрзший человек из которого вырезаны мягкие части. Вот такие были в городе вещи.

В начале весны нас эвакуировали. Привезли на берег Ладожского озера, где сейчас стоит памятник «Разорванное Кольцо». Раз я был староста интерната, я заботился, бегал, смотрел, чтоб все дети ехали с родителями. Ну, ответственность свою знал, и бегал, следил чтобы все поместились.. И вот все отправлены, стоит последняя машина, обычная с откидными бортами, грузовик. Уже шофёр заводит, я подбежал, взялся руками за борт, поставил ногу на колесо, и больше ничего сделать не мог, а он уже переключает скорости. Я взвыл, он остановился, и тут все академические дистрофики - ко мне, и втащили меня туда наконец. И как раз была студентка второго курса Академии Валя Петрова, она до сих пор жива, и я к ней на колени, и рыдал. А она меня успокаивала. Не знаю может нервная штука, от того что мог остаться. Привезли нас в Жихарево, и сразу потащили в столовую, деревянное, одноэтажное здание такое. Дали талончики, по которым мы получали горячую пищу. Только туда мы подошли, стоим в очереди, и вдруг: «У-у-у!», тревога-а. Немецкий налёт, бомбёжка. Кто выскочил, кто не выскочил, бросились на пол. Стёкла выбило, но никого не убило, не ранило, ничего. Люди стали очухиваться, и вдруг громкий голос раздатчицы: «Кто спёр противень с котлетами?!»(Смеётся). Она только принесла котлеты и, понятно, тоже под прилавок легла, а встала, противня нет. Значит кто-то пересилив страх, украл этот противень. И не нашли, правда никто особенно и не искал. Каждый посмотрел вокруг, нет, не видно, не знаю куда, что делось. Подали состав с купейными вагонами, и мы всей Академией, потихонечку, останавливаясь, пропуская другие, чуть-ли не месяц плыли до Самарканда. Долго, долго ехали, через Вятку, Пермь, по Турксибу и в Самарканд. Там шли занятия, мы рисовали и как полагается были общеобразовательные занятия. В зале школы проводились лекции для студентов Академии, на которые мы очень любили бегать, и нас пускали. Лекции читали прекрасные искусствоведы, которых конечно давно нет в живых, замечательные искусствоведы. Таким образом худо-бедно жили. Пришел срок, август месяц, набор. Трое нас было с СХШ. Трое мы и поехали в Москву, во Вторую Учебную Миномётную Бригаду. У меня было среднее образование, но я это скрывал, чтобы не быть посланным в военное училище. Я думал, что если стану офицером, то меня так до конца и не выпустят, а я хотел учиться рисовать. А такого много было, многие довоенные ученики СХШ, так в армии и остались. Некоторые из этих детских знакомцев приходили потом к нам на выставки. Капитаны, майоры, подполковники. Это сложная штука жизнь, очень сложная, не поймёшь как. Некоторые рвались. Был у нас такой ученик СХШ «поп Духон», он был еврей, такой нежный, мягкий. Мы приехали в Самарканд, и вдруг, до призыва, его забирают. Он говорит: «Меня папа устроил в военное училище. Папа заботился, вдруг там чего будет, и так далее. Так вот, его убили в первом бою. (По данным ОБД «Мемориал» Духон Абрам Леонидович. Уроженец г. Ростов на Дону, призван Самаркандским РВК. Первый Украинский фронт 163АИПТОП, ком огневого взвода. Ранен 28.01.1944г. Умер в госпитале, похоронен г. Нежин Троицкое кладбище, братская могила.)

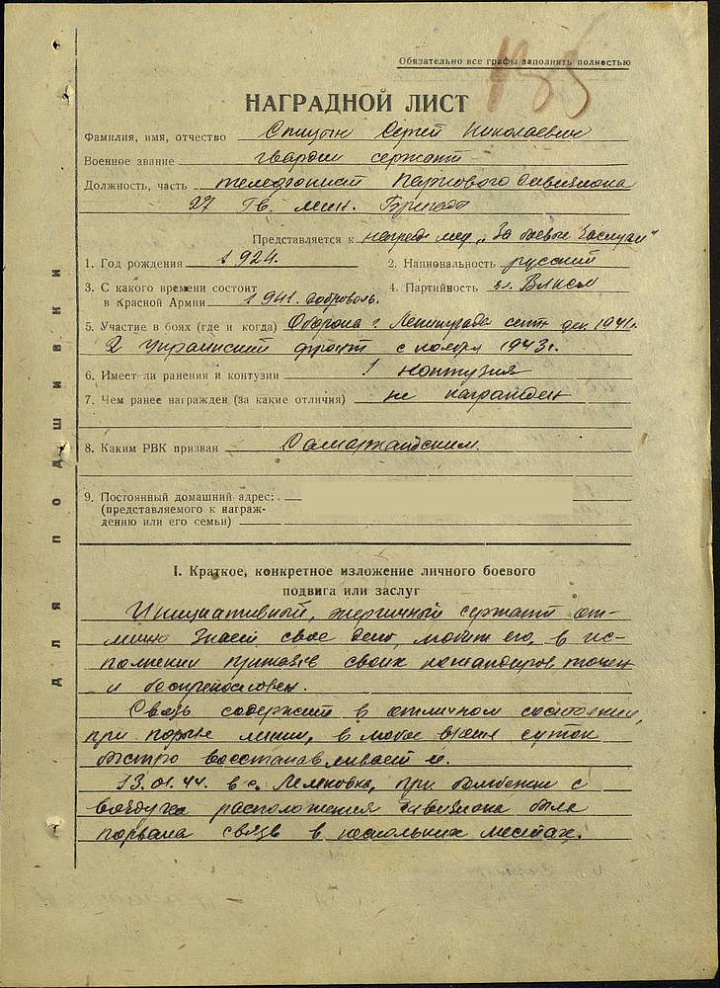

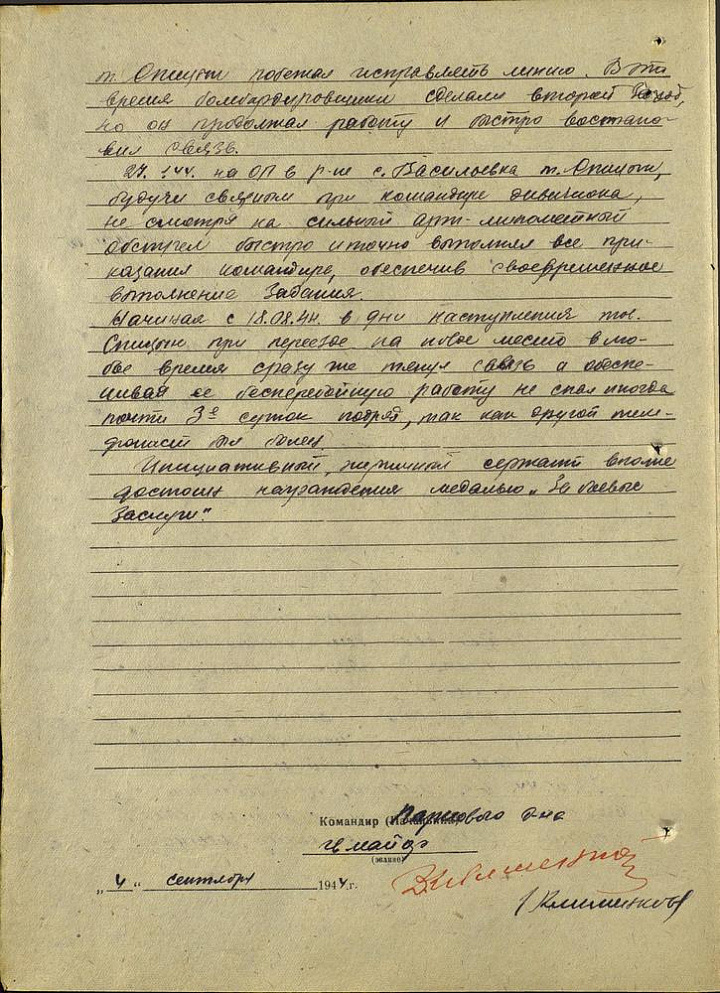

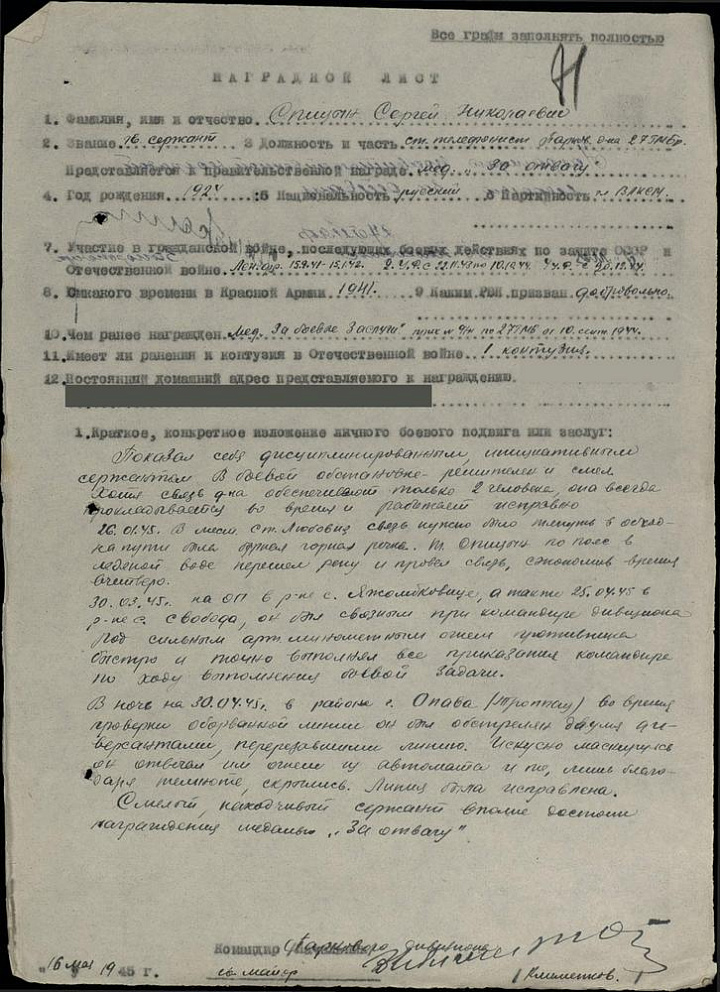

В первый дивизион отбирали ребят с образованием, чтобы на сержантов готовить, а там было ещё четыре дивизиона. Я попал в связь. Размещались в трёхэтажных зданиях. У нас на первом этаже «огневики», а мы на втором и третьем. Мы учили и радио, но на фронте у нас в дивизионе радиостанций не было, только телефон. Поэтому я стал телефонистом. Поздней осенью 1942 года, был экзамен, чему нас научили. Я сдал экзамен на пятёрку. Надо было, ключом, азбукой Морзе, передать, а потом принять радиограмму, и я сделал это быстрее всех. По этому мне присвоили звание гвардии сержант. Остальные получили звания гвардии младший сержант. Поскольку это гвардейские миномёты, то все мы были гвардейцы. Пройдя всю войну, демобилизовался я в звании сержант(говорит улыбаясь) До того я не хотел никуда, в эту войну. Некоторое время комиссаром, у нас был капитан Акимов, очень симпатичный, образованный человек. Он пришел к нам набирать людей во вновь формировавшуюся 27-ю гвардейскую миномётную бригаду, и мы первые двое бросились к нему: «Товарищ капитан, возьмите нас к себе». Временно мы располагались в районе станции Сокол. Летом 1943 года мы готовились на окраине, в Щелково. Нам дали автомобили, американские, прямо оттуда, с надписями на английском языке на борту, с восклицательными знаками. Боевых машин, в ту пору, у нас ещё не было. Рамы, из которых стреляли, перевозились на «студебеккерах», а для перевозки снарядов и личного состава дали «форды». Всё лето мы готовились, потом нас зачем-то двинули в Старую Купавну. В конце октября - всё, на фронт, на Второй Украинский. Привезли в Кобеляки, недалеко от Полтавы. Киев был уже взят. Через Днепр мы переправлялись по понтонному мосту. «Огневики» были на своих машинах, где снаряды, там и они ехали. А я был во взводе управления, машина у нас была только у начальника- командира взвода. А ты можешь ехать на чём угодно, в какую залезешь. И вот я останавливаю полуторку, их у нас называли «вперёд на запад».(говорит улыбаясь) И говорю: «На ту сторону». Водитель говорит: «Садись в кузов». Я забрался в кузов, там какие то ящики. Поехали, и вот началось, земля уже подмёрзла, ямины, карявины, ящики прыгают, я на них трясусь. Мы переехали наплавной мост, ночь, помню даже немножко луна была, такая сквозь тучки. Я спрыгнул, шофёра благодарю, и говорю: «Слушай, я бока все отмял, что у тебя за ящики?» Он отвечает: «Как что, взрыватели». (смеётся) Отдельно, конечно, возили взрыватели от снарядов. Чёрт знает, как их упаковали, если бы тряхнуло хорошо, и там одна бы рванула, ну и понятно где бы все были.

Я вам говорил, что до 21 года не пил, так вот, мы однажды зимой едем по Украине и что-то у нас с машиной не ладилось, надо было её починить. Зашли где-то в хату. Мужики говорят хозяйке: «А у вас нет самогона?» Она говорит: «Нет, а, есть вон там, у Дарьи, через две хаты, она сегодня нагнала». Так что, денег ни каких нет, обмен. Я снимаю плащ-палатку и говорю: «Вот, пожалуйста обменяйте». Мне говорят «Сам и сходи». Командир меня послал, я пошел. И мне за плащ-палатку четверть, выдали- три литра. Что тут было. И я хлопнул первый раз в жизни, стакан. О-ой, худо, совсем мне стало худо. Я вышел на улицу, смотрю звёзды, и вдруг куда-то звёзды, ах, покатились, и я мордой в сугроб, лежу. Слышу: «Чегой-то он долго там ходит?» Вышли, а я в сугробе мордой вниз лежу, пытаюсь встать. (рассказывает улыбаясь) Вот какая у меня была первая. И вот видите, как ценилась плащ-палатка, она же большая, женщины в основном юбки делали, прочные такие, ткань то хорошая.

Есть такой маленький городок Александрия там мы дали первые два залпа. Дальше была узловая станция Знаменка, там мы встретили новый 1944 год. Потом мы спустились в Кировоград, там мы дали пять, шесть или семь залпов. Сейчас он наверно по другому называется, мы там в баню ходили. Дальше мы поехали, чуть севернее поднялись- Звенигородка, Умань, Гайсин. В Умани мы отдыхали недели две, ждали пока подойдут отставшие машины. Потом были Бельцы, переплыли мы Прут и оказались в Румынии. На станции Бодошани мы долго стояли. Когда была разгромлена Ясско-Кишенёвская группировка, её разрозненные остатки шли мимо нас, так как мы были западнее. Они двигались по ночам, и вот тут у нас были с ними винтовочные перестрелки. Дальше мы поехали в сторону Плоешти, Бухареста, Рымник, Бакэу. Дождались осени, наелись там винограда, и резко двинулись на Север. Опять дошли до Ботошани, сели на поезд и под Ровно на переформировку, там мы переоснастились. Оттуда через Львов нас привезли на территорию Польши, в Кросно, Ясло. И вот в боях за Ясло мы дали такой залп, что в приказе Сталина нам была объявлена благодарность, и наша бригада стала называться 27-я Гвардейская Ясловская бригада. Дальше добрались до Одера, там бились много, помню порядка двадцати залпов. Бросали нас с одного участка на другой. Весной пошли в Чехословакию через Моравскую Остраву, где дали последний залп, на Прагу. Вот вкратце боевой путь нашей бригады.

В Корсунь-Шевченковской операции мы не участвовали. А вышло как. Когда мы приехали, а это была уже весна, сперва раскисло, потом мороз, тонкая корка, и все колёсные сели на дифер, а танки прошли. Когда битва закончилась мы взяли две машинки и поехали, потому, что весной с продуктами было очень худо. Подвоза нет, по тому что грязища страшная, и порой ели павшую лошадь, подножный корм. Наши послали машины туда в надежде достать что-нибудь из еды, какое-нибудь обмундирование, что-то ещё. Меня это не интересовало, я поехал с ними посмотреть. Когда мы подъезжали к месту окружения навстречу нам шла казачья бригада конников. Мы остановились, спросили. Они говорят «Машинам не доехать туда, и в последнюю атаку пошли мы. Саблями, саблями, саблями. Потом и руки не поднять, до того она отяжелеет». Так что доканчивали, дорубливали они. Неприятная такая штука. И там полно немецких трупов, танки стоят и полно трупов. У одного я достал блокнот, какие то документы, у него там фотографии, дом где-то, дети, жена. Закрыл и думаю- и смотреть не буду больше. В музее артиллерии есть картина художника Грекова, вот он не плохо описал картину эту. Выстрел был только один. Мы сидим, сидим, и вдруг рядом пушка- гр-рох! Что такое?! А там, недалеко стоял подбитый немецкий танк с опущенной в землю пушкой. И наши ребята лазая по нему, нажали на спусковой, а он заряжен был. (смеётся) И в землю эта штука шарахнула. Перепугались, выскочили из него.(смеётся) Через много лет, после войны мы приезжали в те места и я спрашивал, как же это всё убиралось. Сказали, что местное население заставили копать могилы и хоронить немцев. Оставлять было нельзя, весной же зараза пойдёт. И они намаялись, местные люди. А на счёт металла я не знаю, вывезли летом наверно когда подсохло.

Стреляли мы устанавливая рамы на земле. Страшное дело рамы. Немцы говорили: «Рус сараями стреляет». Ящик в котором снаряд лежит, он же и ствол. Поскольку наш снаряд был не прямой, а с большой головой, 95 килограмм всё же это весило, то ставили деревянные перегородочки, чтоб снаряд не бегал пока его везут с завода. Когда ставили их на изготовку, то эти перегородочки выбивали. А случалось, пока выбивают, немец узнал и ведёт сюда огонь- чёрт с ним, пускай так летит! И вот всё это летит.(Смеётся). Перегородочка держит это всё. Он из брусьев такой «сарай», небольшой. Это страшная вещь. И конечно он не долетает, дай Бог чтоб не по своим. Это очень правильное Межировское: «Мы под Колпино скопом лежим, артиллерия бьёт по своим … Перелёт, недолёт, по своим артиллерия бьёт». И я дважды наблюдал такое, дважды А осенью 1944 года нам дали машины , и поэтому уже не в ящики, а туда пихали, на машину, как сейчас. Установка была двенадцать направляющих, два ряда по шесть. Это было уже в Румынии. А весной 1944 года, вся Украина с великолепным чернозёмом, мать его так. Всё это раскисшее, и вот двое, трое тащат эту штуку, все в грязи, ой тяжело. А там устанавливай их на уровень, под каким нужно углом. Страшное дело было. Но, ничего. Конечно намного легче стало потом. К тому времени ещё догадались, что если снаряд будет крутиться, то он лучше идёт и точнее. Там были сделаны с боку штуцера рядышком, наискось, чтобы пламя когда идёт придавало вращение. При этом конечно немножко теряется дальность, но не важно, зато действует очень точно. Эти ящики я таскал только два раза, где-то на Украине. Равнина, растительности почти нет, поздняя ночь, грязь, и мы таскали эти ящики. Таскали в страшной грязи, тихо, даже стучать нельзя, немцы где-то триста, пятьсот метров. Вот тут это было да. Это я знаю 95 килограмм на двоих, один за голову другой за хвост. Потом когда мы пришли то, в изнеможении, легли прямо в грязь и спали. Ну а когда мы получили установки на машинах, этого не было, машины прямо подъезжали и . ...

У нас во взводе связи вся аппаратура была отечественного производства, деревянные ящики.(смеётся) По возможности использовали и трофейное, если хороших проводов, где-то моток был, обязательно, в запас. У меня даже есть пародия на песню «Тёмная ночь», про свою солдатскую жизнь. Сам на себя пародию написал в феврале 1944 года, если хотите могу прочитать:

Тёмная ночь, пародия.

Тёмная ночь,

только зуммер пищит в тишине,

только слышен

товарища храп,да коптилка мигает.

В тёмную ночь

не могу я уснуть на часок,

не могу я

припухнуть никак, каждый час проверяют.

Как я люблю,

чтобы связь без порыва была,

как я хочу

чтоб, не рвалась она ночами.

Тёмная ночь,

мне на линию снова идти,

потому что,

вся рваная связь, пролегла между нами.

Знааю навряд,

что порыв на дороге найду,

что хоть тысячу

раз исправляй, она снова порвётся.

Ночь не страшна,

автомат неизменно со мной,

ежели что, лишь

пущу чередой очередь.

Тёмная ночь,

связь исправлена, снова сижу,

и до смерти

припухнуть хочу, но война не игрушка.

У меня было, в жизни, много случаев когда мне помогала моя вера в Бога. В Румынии на нас налетела целая армада, засыпала мелкими бомбами наши стоящие части. Вокруг, вот так, всё, всё, всё. Я только лежу и молюсь. Вот там первый раз к Богородице обратился как следует. Всё, цел, цел. И, как правило, на войне не только страшно, но и много всего смешного. Там такие холмы и овраги, в этом овраге штаб стоял, а в этом наш дивизион. Перед самым налётом, один пошел на ту сторону, за обедом. Взял два котелка, накинул шинель и пошел. Там набрал пищу которая нам полагается, идёт обратно. И тут этот налёт. Он так посмотрел и говорит: «Ой ммама,». Поставил аккуратно котелки, лёг сам и прикрылся шинелью. (Смеётся). А когда бомбёжка кончилась, шинели на нём не было. То есть взрыв где-то в ногах у него был и её сдёрнуло куда-то в другое место. Так и не нашли. Но котелки были целы. В другой раз бомбёжка, один парень спрятал голову под корни дерева и только зад торчит. И вот как удар, удар, удар. Он в одну сторону, в другую задницей. (Смеётся). Ой, всякое бывало. Было время когда и подумать, потому что сидишь пол ночи, бывала и неспокойная ночь. Однажды пришлось три ночи не спать подряд, мы всё время шли вперёд. Остановка, только связь протянешь, придёшь обратно - звонок: «Едем дальше, сматывай связь». Обратно опять сматываю эту связь, а катушка двенадцать килограмм, а я их две несу. Идёшь сматываешь, дальше. Очень быстро наступали, потом Румыния вышла из войны, мы остановились. Под конец ночевали в немецких окопах в землянке. Я значит как устроился, сел, и проснулся от того что меня по морде хлещут. Командир дивизиона: «Спишь, сволочь?!» Я говорю: «Товарищ майор, я за эти трое суток ни разу глаза не закрыл». Ну, ладно, простил. Он звонил ко мне, звонил, ему надо что-то сказать начальству, он ко мне, а я не отвечаю.

Когда мы стояли в Румынии, командир бригады ездил в какой-то там взвод связи, в котором служили женщины. И вот одна была у нас, она хоть и замужняя, а говорит: «Муж знает, что у меня, так сказать, начальничек есть. Ничего не поделаешь». Она работала на коммутаторе, осуществляя связь со всеми дивизионами. У комиссара тоже была женщина. Обе они закончили войну с хорошими орденами. (Смеётся). Это были женщины с которыми я был связан, потому что меня постоянно в политотдел требовали, газету ли сделать или что-то такое. Поэтому и с ней мы общались хорошо. Они жили неплохо.

А какие атаки в 1945 году были, я мог представить, наша часть всегда стояла километрах в двух, трёх от линии фронта и только на залп подходили поближе, а после снова возвращались. В какой стране это было не могу сказать, мы были в Резерве РГК и передвигались по всем южным фронтам. Я наблюдал, как учили нашу пехоту. Вдалеке стоял какой то полуразрушенный кирпичный особняк или часовенка. По ходу учений надо было взять это место. Его стали обстреливать, не крупными снарядами, в это время пехота подползала не ожидая окончания обстрела, и как только дым рассеялся, они уже там. Вот это да, а что мы в 1941 году бегали по открытой местности туда, сюда..(тяжело вздыхает). Ужасно было.

Когда стояли в тылу, бывало свободное время, появляются сразу свои какие-то близкие друзья, своё общение. У меня был товарищ, ординарец начальника штаба. Когда надо было там что-то там делать, чертить или ещё, что-нибудь, он звонил и говорил: «По приказу начальника штаба сержанта Спицина к начальнику». Командиру докладывают об этом, он меня вызывает и говорит: «Иди». И вот говорят- Война. Это война, командиры думают, ломают голову, а бывает и вот так: Нас было трое - писарь, вот Алёша и я. Начальник штаба вышел и говорит: «Вот ребята, завтра у нас будет залп, по городу Рыбник». Это в Силезии небольшой городишка. Сказал, что вот данные, вот карта, вот местность, вот где мы, вот важные объекты в городе куда стрелять. Расставьте куда какому дивизиону встать, а я потом приду. И ушел. А стрельба с установок идёт не прицельная, а так сказать сектор рассеивания. На каждое расстояние у нас были такие целлулоидные овалы, как ложатся снаряды. Для каждой карты, для каждого масштаба свой сектор рассеивания. И мы вот значит это место выбираем. «Так, такое расстояние от оси, или отсюда вот. Отсюда удобно, нет, тут впереди будет лес, надо чтоб было расстояние, но и нам чтобы не на открытом поле торчать». И вот трое мы разобрали, где какой дивизион остановится, где кто стрелять будет. Всю ночь работали. Под утро приходит начштаба, посмотрел: «Ну, что, правильно ребята. Идите». (Смеётся). Когда пошли дальше, мы проезжали это место. Да-а, серьёзно там разворошили. По моему фабричка там была какая-то в которой немцы засели. Разнесёна была в куски. Вот так, солдаты воюют.(Смеётся). А начальник штаба пришел, от него хорошо пахнет, отнюдь не водкой: «А, ладно ребята». Где-то он гулял с кем-то.

Самое неприятное было, ночью сидишь и вдруг чик, обрыв связи, надо идти. Выходишь, катушка через плечо, автомат, в руке этот провод, и ползёшь. Одно дело если машиной или кто-то случайно порвал, а если там срезали и меня ждут? Это могло всё быть, но Бог миловал. Это произошло уже в последние дни апреля 1945-го, город Опава, близ Моравской Остравы, на границе Польши и Чехословакии. У меня такой же был обрыв, а до штаба метров наверно четыреста, пол километра. Я разбудил своего напарника, говорю: «Олег, пойдём». Вдвоём надо, по тому что один делает, а второй смотрит и помогает. На нашем пути железнодорожная насыпь, а нам на ту сторону. Я на насыпь, как раз тут обрыв. На насыпь я только забрался, вдруг слышу выстрел и – раз! Пуля в рельсу. Ха! Я сразу прыгнул, но вперёд. А кругом пожары, горит это всё. Ночь тёмная, но всё видно. Значит это специально срезали, и ждут. Но что дальше делать, мой приятель на той стороне насыпи, а я на этой. Я ему говорю: «Серёжа, ты мне свой конец перекинь через рельсы». Он там подтянул, кинул. Я соединил, и говорю: «Ты надень на автомат шлем, или как-то отвлеки». Он что-то это сделал, я прыг сюда. Но те уже не стреляли.

О Победе мы узнали в Моравской Остраве, но армия Шернера не капитулировала, а пыталась пробиться к американцам. И уже после девятого числа мы поехали дальше. Мы их догоняли они отстреливались. Отстреливались довольно неплохо, потому, что мы уже праздновали - Победа! Всё, пей, девятое мая! Едим, чехи встречают. Они нас останавливали, так. Вытаскивали бочку пива на дорогу, всё -дальше не проедешь: «Вылезай выпьем». (смеётся) Когда мы догоняли армию Шернера все снаряды были установлены на прямую наводку, так чтобы если впереди что-то будет туда ударить. Но ниразу нам, по-моему, стрелять не пришлось. Поход на Прагу запомнился ещё тем, что едем, а навстречу нам идёт какая-то большая колонна войск. Смотрим, что такое, а, немцы. Это они шли в плен, без конвоя, с белым флагом.

Остановились в лесу в семнадцати километрах от Праги. Тут мы стояли месяца полтора, потом приказ домой. Своим ходом дошли до Ровно, дальше по Белоруссии до Полоцка, в Боровуху, где разместились в старинных трёхэтажных казармах. В конце 1945 года нашу бригаду расформировывали. Рядом стояла Седьмая Свирская бригада и нас влили в её состав. Из этой бригады, через два годика, я и демобилизовался. У меня записаны знаменательные даты из истории бригады: Восемнадцатое июня 1943 года, начало формирования. 21 ноября 1943 года выезд на фронт. Пятого декабря 1943 года, первый залп. 20 августа 1944 года, залп под Яссами за освобождение которых приказом главнокомандующего всем войскам, в том числе и нам была объявлена благодарность. Вот за эту штуку мне дали медаль «За Боевые Заслуги». Пятнадцатого января 1945 года, залп под Ясло, за освобождение которого бригаду наградили орденом Кутузова, была объявлена благодарность верховного главнокомандующего и присвоено почётное звание- Ясловская. Залп был в Заверце в Бельско-Бяла и пятнадцатого апреля под Тарнув.

Бригада потеряла, ну так человек десять. Обычно, как бывало- ранят и в госпиталь, из госпиталя посылают в другую часть, туда куда сейчас надо. Вот так к нам в часть попали двое человек из госпиталя. Радостные ребята, такие весёлые- как тут у вас всё хорошо. Мы спрашиваем: «А, ты с какого фронта?» А он с Белорусского, которым командовал Жуков. Говорит: «Слава Богу мы попали к вам. У вас тут норма. Вот Жуков безжалостно относился к нам. В многократные атаки посылает и посылает. Людей уложат, а он ещё посылает. Слава тебе Господи, что мы на ваш фронт попали». Не знаю в каких частях они были, но вот эту вещь я уже потом слышал неоднократно. Избави, Бог, на Белорусский фронт к Жукову. Очень боялись, но об этом вы сами прочтёте у него в книге воспоминаний. Бомбили нас нечасто, немцам похуже стало. Это уже вторая половина войны. Потери были, но небольшие. У нас вот какие потери были. Когда ещё использовались эти ящики, их ставили и немцы засекали, начинали сюда стрелять, а нам надо же выстрелить, уходить нельзя. И вот тут частенько были убитые. В бригаде были четыре дивизиона, три боевых и один парковый, снаряды возил который, от ближайшей станции к нам. Вот здесь среди ребят потери были, их как пробомбят по дороге. В одну машину прямое попадание было, страшно жалко. А поскольку я рисовал и всё такое, на мне было, в том числе и дощечки на столбик, под которым хоронили ребят, кто, что и как. А так не очень, не очень большие потери.

«Смерш» у нас повсюду был, рассылали своих корреспондентов. Ребята приходили и говорили: «Вот, меня вызвали, я теперь должен на вас ребята жаловаться. Вы при мне не больно распространяйтесь».(Смеётся). Все презирали смершевцев. Они ждут, им: «Да, да, да.». Месяц, два, четыре пройдут, а он ни одного донесения, тогда его вычёркивают из списка. А некоторые очень даже с удовольствием. Видимо их там подкармливали

В каждой стране нам платили деньги, как бы оккупационные. Нам их допустим назначат в Польше, а выдадут в Словакии, затем словацкие нам выдадут, а мы уже в южной Германии. Так что на них только в карты играли, их и не жалко, они были просто бумажками.

Вы спрашивали про изнасилования в Германии, это было, но приказ был страшенный - в штрафную. У нас, у одного из командиров был связной, москвич, сволочь такая. Этот только этим и промышлял. Промышлял, пока не нарвался. Достаточно такого было, но не много. Но хулиганили наши, даже в Польше, не говоря уж про Германию. Вот заходит, если богатое достаточно помещение, обязательно надо разбить посуду, нагадить на одеяло и так далее. Особенно когда мы в Германии были, в южной Силезии, город Ратибор. Там было безобразно, безобразно. Вот такая картина- улица и горит дом. Тут солдатик, навстречу выходит и говорит: «Это я за свою деревню поджог». Вот такие штуки были. Это всё было, но не поощрялось ни в коем случае. Конечно страшноватый у нас народец, когда распустится.

Очень Европа была интересна. После войны у меня было много шансов съездить куда угодно. Не хочу. Я прошел Румынию, Польшу, Словакию, Чехословакию и кусок Германии. И всюду мы останавливались в домах у людей. Иногда стоишь от залпа до залпа, бывает несколько дней. Так что общаешься с местными жителями в меру своих знаний. Я увидел настоящую жизнь, знаю, что румыны резко отличаются от поляков. Кстати в Румынии у нас была остановка в городе Рымник, который брал Суворов, он ведь имел звание Рымникский. И смотрю это одни люди, поляки другие люди, совершенно другие. Лучше всех были конечно словаки- наши. Мы ехали как-то на машинах, грязища, а на встречу ехали словаки, крестьяне, на лошадях. И они застряли, наш командир скомандовал: «Стоп. Ребята пойдёмте поможем им». Мы пошли помогли, вытащили из грязи их телеги и так далее. Так они плакали. Говорят: «Вот немцы бы глазом на нас не посмотрели, а делали бы своё дело, и только вот русские могут поступить так». Всё другое мне не интересно, а людей мне было интересно знать где какие. А, что, вот мы в Польшу пришли, Польша беднейшая страна. В ту пору они были беднее нас. Некоторые конечно не бедствовали, вот мы жили у чиновника, который ездил работать в ближайший город, он жил очень прилично, а так смотрю, люди очень бедно живут. Словаки, они побогаче жили. В Чехословакии и Германии люди очень хорошо жили. Там при мне ничего плохого не было, всё было чисто, хорошо. Худо стало дело, когда разрешили посылки. Вот тут все пошли добывать, и вот здесь было всякое. Мы в это время были в Польше, однажды я пришел, а наша хозяйка ревёт: «Ой, ой, что ж это»? Пришел солдат пригрозил оружием, снял с вешалки всю одежду и унёс. А они же люди всё бедные, и она страшно плакала: «Пальто, пальто. Мне же не в чем, не в чем идти». Слёзы льёт старуха. Это вот было. Ну, это когда угодно, будет всегда. А проводилось и официально, вот мы где-то стояли, недалеко была мануфактурная фабрика. Специально поехали на машине и привезли кучу отрезов. Ну, и своим по сколько было можно раздавали. Я посылочку послал, у меня девочка была, знакомая по художественной школе.

Помните я вам сказал, что я уверен, что молитвы доходят до Бога? Это вот будет отдельный рассказ об этом. До весны 1945 года,, я был один, ни кого из родни у меня уже не было. Где мать? Она осталась в оккупации. И вот весной у нас была остановка в маленьком шахтёрском городишке в Польше. Нас поселили на квартиру к каким то полякам. Я как раз пришел с дежурства и лёг спать. Потом, меня будят, говорят: «Сергей, тебе письмо, почта пришла». А я спать хочу, говорю: «Ладно, ребята, положите». А они: «Да погляди. Возьми и положи». Я глаз приоткрыл- почерк матери. Представляете, мать мне написала на военный адрес? Она осталась там, их немцы отогнали от фронта. Она провела оккупацию в деревне Бегуницы, это по Таллинскому шоссе. Поскольку она учительница младших классов то работала в школе. Немцы открыли школы, давали тетрадки, бумагу. Зарплату не платили. Кормили родители учеников, кто молочка, кто хлебушка, кто картошки. Она не голодала. Когда наши пошли в наступление всех жителей деревни, некоторые семьи даже с козами, погрузили и повезли в Эстонию. Под Нарвой их сильно бомбили, но все остались живы. Привезли в Таллин, оттуда на какой-то пароход в Финляндию. Там их посадили в автобус и они через всю Финляндию в северную Норвегию, в Киркенес на аэродром, аэродромными рабочими. А ей уже 52 года, маленького роста, что ей там делать. А поскольку ехали с детьми, там народ решил- вот Екатерина Сергеевна, вы учительница. Давайте обратимся к немцам, чтоб вы не ходили на работу, что от вас толку, а вот вы всех ребят соберите и занимайтесь с ними. Немцы согласились, и она этим и занималась. Была всё время с ребятами. Заболела сыпным тифом, тем не менее выздоровела, потому, что там в военном госпитале были не немцы, а поляки, там словаки, пожилые люди, от сорока и выше. И они её вылечили. А зимой 1945-го, в январе, Киркенес взяли наши войска. При отступлении немцы их хотели якобы сжечь, как она сказала. Их заперли в какой то ангар, закрыли дверь и сами ушли. Тут вой, детишки, мамы, все. Потом стало тихо, она рассказывает: «Мы слышим голоса, хороший русский мат. Свои!» Их всех выпустили и по домам. Привезли в Мурманск потом на поезде всех кто куда. Она приехала сюда, в Красное Село, пришла в РОНО, чтоб ей дали направление на работу. Люди сидят, их, в окошечко вызывают, для разговоров и назначения. Вызывают: «Спицина». Она пошла, туда а когда она вышла, к ней подошел мужчина средних лет и спрашивает: «Скажите, вы не мать Серёжи Спицина?» А она прям: «Что, что, что?» Он говорит: «Ничего, ничего. Жив, жив». Это был мой учитель, помните я говорил, что встретил его с винтовкой. Его в армию не взяли, он уехал в Омск учителем. И он так же, как она приехал опять сюда. И совпали день в день, минуту в минуту, а? Это что, случай? Он знал мой адрес, мы с ним переписывались. Адреса всех учеников, чьи адреса он знал, передавал друг другу и у нас было по четыре, по пять корреспондентов с которыми учились. А мать говорит: «Знаешь Серёжа, как я молилась. Я говорила- «Матерь Божья, если Сергей умер, если его нет, не нужно меня лечить, а если жив, то не трогайте меня». Она тогда как раз больная была. Ну, и всё, ни кто её и не тронул, её вылечили. Именно в том и дело. Материнская молитва, самая сильная.

В 1945 году, я съездил в отпуск, а демобилизовался в 1947, по тому, что сразу всех не отпускали, нельзя, миллионы вдруг бросить, ни работы, ни места. Поэтому сначала старики, потом такой то возраст, такой то, и вот на третий 1947-й год демобилизовывался 1920 – 1924 год. Осенью я приехал к маме в Русско-Высоцкое, это по Таллинскому шоссе, где она работала заведующей школы.

У меня был друг - Лёша Сологуб. Он тоже занимался рисованием. В Москве, когда служили в учебной бригаде мы вместе рисовали, делали газеты, занимались оформлением клуба. На фронте я был связист, а он ординарцем начальника штаба бригады. Мы вместе демобилизовались, я знал куда пойду, а он нет. Но, когда мы бывали где-то на отдыхе он очень любил вырезать из бумаги разные мелкие предметики три – четыре сантиметра. Ему это очень хорошо удавалось. И он пошел в театр комедии к Акимову. Тот поглядел эти его «вырезанки», как он делает. И Лёша у него стал, за два или три года, лучшим макетчиком Ленинграда. Ему Акимов набрасывал эскизик сцены, и Лёша всё это повторял: дерево в дереве, ткань в ткань, шелк такой, этот такой. А по его макету декораторы делали настоящие декорации.

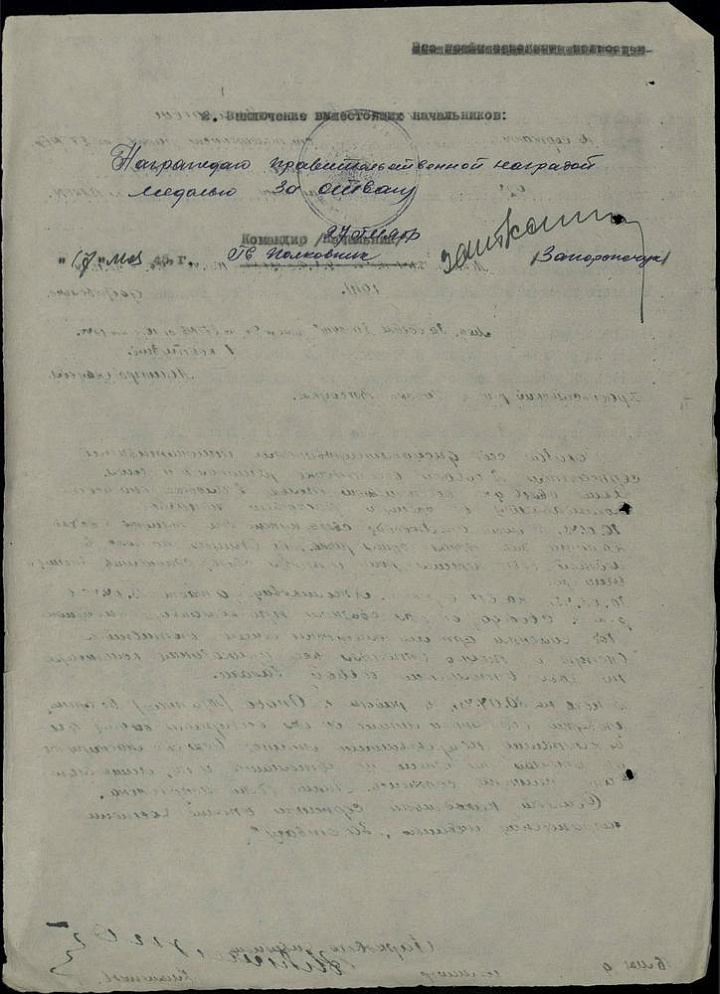

Ещё на Украине осенью 1944 года, нам взяли и дали «За Боевые Заслуги». Потом медаль «За Отвагу». Медаль «За Оборону Ленинграда» я получил уже после войны, по тому что у меня была бумажка выданная мне, когда меня отправили в госпиталь. Я предъявил её в городской Совет Ветеранов. Довольно скоро, через неделю меня вызывают в райотдел и там вручают. У меня не осталось документов о том, что я был контужен и лежал в госпитале. А в 1985 году, к сорокалетию Победы вручали ордена «Отечественной Войны». Я послал запрос в Подольск, чтобы получить документ о своём ранении. Из ЦАМО мне пишут, что от девятого полка осталось очень мало документов. А таких приказов какие вас интересуют не осталось совсем. Они не смогли мне подтвердить. А я знаете, загорелся, думаю: «Надо первой степени, с золотыми получать звёздочками, раз я был там искалечен». А раз нет документов получил орден «Отечественной Войны» второй степени только.

Когда я учился на графическом факультете института Репина, у нас курс был девять человек. И вот уже третий год я один от курса. Все восемь ушли. Есть такое еврейское проклятье: «Чтоб, тебе пережить всех своих близких». И это правильно, одному остаться очень тяжело. А ребята у нас хорошие были, шестеро из них фронтовики, трое только помоложе были. Старше, младше, ровесники. Последний ровесник в 1987-м ушел.

Когда я служил телефонистом в ГМЧ, должно было быть нас три телефониста, каждый дежурит по восемь часов, но народа не хватало и нас было двое каждому по двенадцать часов. И я последние три года войны, ни одну ночь не спал всю ночь насквозь, где-то по серединке обязательно менялись. Что делать, когда сидишь у телефона? И я решил записать свой первый бой, первые впечатления, как бы дневник. Это было в 1944 году на Украине, а вскоре мы пошли и мне стало не до этого, и осталась только одна запись. Эта тетрадочка была всё время со мной в вещмешке. Когда уже после войны я прочёл, то понял сколько я уже не помню многое, что я записал тогда сейчас уже не помню. И я дал себе зарок, ничего так сказать утвердительно, абсолютно не говорить, потому что действительно можно спутать, забыть. Я хотел докончить, а думаю: «Нет, дальше нет, я что-нибудь навру, а врать нельзя». Ещё Ахматова говорит: «Кто в своих воспоминаниях пишет и приводит прямую речь, не верьте. Нельзя вспомнить точно, что ты говорил три года тому назад».

Я был председателем церковного совета, который появился первым после революции. Мы первыми открыли храм по нашей Петергофской линии. Бились два года, это 1988 год, вон когда, но мы всё-таки сумели всё это сделать. Хитрости всякие применяли. Наконец Исполком, скрепя, как говорится, сердце, дал согласие. А потом нам оттуда звонок, и весёлым голосом: «Всё, Смольный запрещает, не разрешает». Ну, нам прямо удар. А мы и благословение взяли у нынешнего Патриарха Кирилла, а тогда он был ректором Академии. Он тоже ходатайство нам дал. Это такая была обида. А в это время в Москве всё идёт, девятнадцатая партконференция или что-то там такое, и в их решениях сказано, что партийные органы не должны вмешиваться в решения гражданского начальства. И тут у меня во лбу мысль: «Исполком то нам дал добро». Пошел я к своему знакомому, историку тоже хорошему, Вите Антонову, он говорит: «Срочно, Серёга, телеграмму в Москву, на это совещание. И текст такой: «Вот ваше было решение, чтобы партийные органы не заменяли собой гражданскую власть, а у нас такая ситуация- гражданская власть нам разрешила открыть храм, а Смольный не даёт»». Срочно, срочно денег насобирали, бедные все были, собрали и послали. Проходит несколько дней, а в это время в Союзе Художников Ленинграда готовилась выставка к тысячелетию крещения Руси. Хотели сделать выставку работ русских художников. У нас очень много художников, и не все пишут только про колхозников, про станки да там про воинов, а самое разное. И вот расставляем мы работы, отобрали, приготовили, мне сбоку стеночки две работы подряд свои повесить. А недалеко стояла тумбочка и на ней художница стекольного завода расставляет свои вещи. А я значит развешиваю, и вдруг бежит моя жена. Идёт ко мне сияющая, ничего не понимаю. Подошла и запрыгала. Эта женщина схватилась: «Что вы, что вы делаете, у меня сейчас всё побьётся!» Я говорю: «Что такое?» Жена отвечает: «Нам разрешили». Так что мы открыли первый храм на южном берегу Финского залива, во имя Архангела Михаила. Он построен по благословению Иоанна Кронштадтского. Стоял поломанный, купола пробиты, накренённые, по стенам вода течёт, но храм великолепный. Приезжал митрополит, будущий Патриарх Алексей. Ему сказали, что мы тут хлопочем, все хлопотали, но вот у этих больше всех шансов, и он приезжал и ходил. Он правда в пальто гражданском был. Лазил наверх, всюду смотрел. А потом открылось, всё. А через год мы пошли на собрание в наш петергофский исполком. Я взял слово и сказал, что пора открывать храм Петра и Павла в Петергофе. Там секретарь Райкома, там председатель Райсполкома, они чудь за живот не схватились: «Вы что, что такое думаете?» Я говорю, что благословение у нас есть, рядом в Ораниенбауме открыли, а мы нет.». И я им прочёл стихотворение Мандельштама, что больше всего их тронуло:

Вот дароносица

как солнце золотое,

Повисла в

воздухе — великолепный миг.

Здесь должен

прозвучать лишь греческий язык:

Взят в руки

целый мир, как яблоко простое.

Богослужения

торжественный зенит,

Свет в круглой

храмине под куполом в июле,

Чтоб полной

грудью мы вне времени вздохнули

О луговине

той, где время не бежит.

И евхаристия,

как вечный полдень, длится —

Все причащаются,

играют и поют,

И на виду у

всех божественный сосуд

Неисчерпаемым

веселием струится.

| Интервью: | А. Чупров |

| Лит. обработка: | Б. Кириллов |