Я родился в 1925 году в г. Саранск Мордовской АССР. Как известно, мордовские корни имел выдающийся русский флотоводец Федор Федорович Ушаков, поэтому в Мордовии воздвигнут Кафедральный Собор Святого православного воина Федора Ушакова. Мой отец, 1892-го года рождения, происходил из семьи потомственных кузнецов. Как известно, город Саранск возник как крепость на юго-восточной окраине Московского царства по указу царя Алексея Михайловича для обороны от кочевников. И к крепости были приданы три рода войск: стрельцы, казаки и пушкари. Мы имели во владении пушкарские земли и состояли в пушкарском обществе. Все мои предки по отцу были кузнецами. И я скажу, что это были довольно неплохие и довольно-таки богатые кузнецы. Почему? Потому что они ковали церковные кресты и ограды, которые требуют филигранной работы, и устанавливали их на церквях. В итоге сейчас многие соборы Мордовии несут на своих куполах кресты, выкованные в кузнице Стрельниковых.

Отец мой был призван в 1914-м году и прошел всю Первую Мировую войну. Мой крестный, Александр Федорович Стрельников, в 1916-м году вернулся с фронта по ранению полным кавалером Георгиевского Креста, имел два серебряных и два золотых креста. Он участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве, в ходе которого получил первый офицерский чин прапорщика, за что и пострадал после Октябрьской революции 1917-го года. Он был признан белым офицером, да еще и имеющим четыре Георгия. К счастью, его не расстреляли, и он продолжал жить в Саранске. Я крестного очень любил, ведь в то время, в 1930-е годы, религия играла значительную роль, а крестный – это второй отец, он должен заботиться о своих крестниках не меньше, чем о своих детях. Дядя Саша подарил мне первое охотничье ружье, и я до сего времени в свободное время занимаюсь охотой. Недавно в Севастополе проходили городские соревнования по стендовой стрельбе, призового я места не занял, но четвертое место получил.

Двоюродный брат моего отца дядя Терентий участвовал в Цусимском сражении, он служил на эскадренном броненосце «Орел», и, надо сказать, под влиянием его рассказов, будучи еще мальчишкой, я мечтал служить на флоте. В отличие от Новикова-Прибоя, который написал роман «Цусима», дядя Терентий очень высоко оценивал профессионализм военных моряков и офицеров царского флота. Это были образованнейшие люди, великолепно знающие свое дело, а Новиков писал в своей книге о том, что царские флотские офицеры – это были сплошь бездарные и глупые люди. Сведения, почерпнутые мною из романа, сильно расходились с рассказами дяди Терентия, и мне очень нравилось слушать его истории о том, как он был в бою, как они шли вокруг Африки, как дядя Терентий, будучи комендором, принимал участие в Цусимской сражении. А ведь Новиков-Прибой прислуживал в бою в лазарете, находился в трюмах, поэтому о бездарности офицеров мог судить не по личным воспоминаниям, а по наносной памяти. Но я прекрасно понимаю, что в романе «Цусима» есть много политических соображений, иначе книга, скорее всего, и не вышла бы. Дядя Терентий много рассказывал о времени пребывания в японском плену, о своем возвращении на Родину, где их встречали с большим почетом. В царской России за год пребывания в плену он получил денежное такое содержание, как будто все это время находился на войне. В результате дядя смог купить себе дом в 1906-м году и жил там.

Под влиянием рассказов о героизме русских моряков я мечтал пойти на службу только во флот, и даже подналегал на математику и физику, так как знал, что для военно-морского дела еще со времен Петра I это имеет первоочередное значение. Но тут грянула Великая Отечественная война. 22 июня 1941-го года, я отлично помню этот день. Это было воскресенье, поэтому с утра я пошел в детский парк играть в футбол. Возвращаюсь оттуда где-то часов в два дня, наверное, даже в третьем часу. И удивляюсь – в доме стоит какая-то непонятная тишина. Ни мать не поет, ни отец не насвистывает, как будто покойник у нас внезапно поселился. Я еще спросил родителей: «Что у вас тут так тихо?» Отец ответил: «Сынок, началась война, немец напал на Советский Союз». Папа уже прошел одну войну с немцами и знал, что это такое. Я же по-мальчишески отнесся к этому довольно-таки легко и поверхностно, ну война и война, что здесь такого. Уже была советско-финская война 1939-1940-х годов, но она прошла для нас как-то незаметно.

Когда началась война, я учился в девятом классе. Примерно через три месяца отца мобилизовали, остались мы одни: я, сестра и мать. Вскоре была введена карточная система, и с харчем стало трудновато. В 1942-м году я окончил девятый класс, к тому времени у нас в школах в Саранске открылось много госпиталей, и отовсюду прибывали раненые. Ну, Саранск – это был в то время провинциальный городишко, который хотя уже и стал столицей Мордовской АССР, но продолжал восприниматься как уездный город Пензенской губернии. Водопровода до сих пор не было, поэтому, когда в школах устроили госпитали, нужно было дрова колоть, воду носить, топить печки, выносить помои и чистить туалеты, сгружать и разгружать раненых. Так что я устроился кухонным мужиком в госпитале, и все эти обязанности стал выполнять. Я был щупленьким, но при этом жилистым и рослым, и все лето проработал в госпитале. Когда началась в 1942-м году учеба, то мы пришли в классы только 1 октября, потому что до этого в связи с нехваткой в близлежащих колхозах мобилизованных мужчин помогали убирать урожай.

Время подходило к 1943-му году, я учился в десятом классе. Перед Новым годом нас всех призвали в военкомат, было нам по семнадцать лет, и мы отправились на медкомиссию. Эта медкомиссия была организована как при Петре I – по трое голышом заходили в комнату, нам говорили: «Открой рот, высунь язык, посмотри направо, налево, вверх и вниз, нагнись». После приказывали повернуться спиной, снова нагнуться. Потом вставали, поднимали по очереди правую и левую ноги, после чего признавали нас годными. Никаких анализов мы не сдавали, так что в итоге все были годными. Как-то это так проходило, очень быстро и обыденно. В тот же день мы прошли приписную комиссию, где нам сказали иметь наготове кружку и ложку, а также запастись провизией на трое суток. Как объявили, мы все будем зачислены в Тамбовское пулеметное училище, сокращенно ТПУ, и что мы будем пехотными офицерами. Туда отправляли всех мальчишек из десятых классов. И отпустили нас. Еще в военкомате я спросил о том, можно ли мне пойти в военно-морское училище, ведь я очень хотел служить на флоте. Тогда какой-то старший лейтенант в синих галифе положил мне руку на плечо и отвел меня в сторону. Там он сказал: «Сынок, ты не рыпайся, Родина лучше знает, где тебе служить, пойдешь в пехоту». Все, разговор был окончен.

Прихожу я домой, матери рассказываю о том, что вскорости меня призовут, надо иметь провизии на трое суток. И нас направляют в Тамбовское пулеметное училище. Говорил с сожалением и о том, что мне на флот не удалось попасть. Мама мне отвечает: «Куда сказали, туда и иди». Народ был послушным. Двенадцатого января 1943-го года был сильный мороз, я хорошо это помню. В этот день мне пришла повестка явиться на вокзал. Я надел отцову бекешу, валенки и шапку, мать завязала мне в тряпку продукты. И отправился на вокзал, где мы стали грузиться в товарные вагоны для того, чтобы ехать в Тамбов. С этого дня для меня началась военная служба, хотя мне не было еще восемнадцати лет.

Пока мы ехали по Мордовской АССР, эшелон набился почти полный, более двух тысяч человек, и тут первое серьезное испытание выпало на нашу долю. Продуктов мы взяли на неделю, как накрутили заботливые матери, а ехали мы от Саранска до Тамбова месяц. Никто нас не кормил, никто вагоны не обогревал, все это мы добывали сами в дороге. Все, что было можно продать, мы продали, обменяли одежду на еду, и на дрова, ведь вагон необходимо топить, на улице стоял страшный мороз, январь месяц, холодно. Мы свою теплушку топили, чем могли. Так что вскоре все мы стали на одно лицо – грязные и оборванные. Приехали в Тамбов, там нас помыли, переодели и подстригли. И начали обучать военному делу. Кормили, надо сказать, плохо, жили мы впроголодь, есть всегда хотелось. Кстати, местные жители звали нас в Тамбове «соломатниками», потому что мы питались соломатом – это мука, растворенная в воде. Если ее жидко растворить, то это получается первое блюдо, если муки больше добавить, то это второе блюдо, крутое, как каша. Вот этим соломатом нас и кормили. Как потом я выяснил, в 1942-м году Советский Союз впервые почувствовал недостаток в личном составе, ведь имелись огромные потери на фронте, да еще и много было военнопленных. Уже не хватало людей. Где было брать новобранцев? Надо призывать семнадцатилетних мальчишек, но как взять и обойти правила призыва, основанные на Конституции СССР?! Тогда нашли лазейку. ЦК ВКП (б) это придумал – мы создадим целый ряд пехотных лжеучилищ, в которые можно брать и из десятого класса, семнадцати лет. Таких лжеучилищ было создано весьма и весьма немало. В нашем Тамбовском пулеметном училище было более двух тысяч человек, готовили нас не как командиров, а как солдат, мы все время изучали стрелковое оружие, пулемет «Максим» я мог собрать и разобрать с закрытыми глазами. Немножко на командира взвода готовили, но совсем чуть-чуть, больше для проформы. Отучившись пять месяцев, мы стали хорошими солдатами, и без присвоения званий нас всех отправили на фронт.

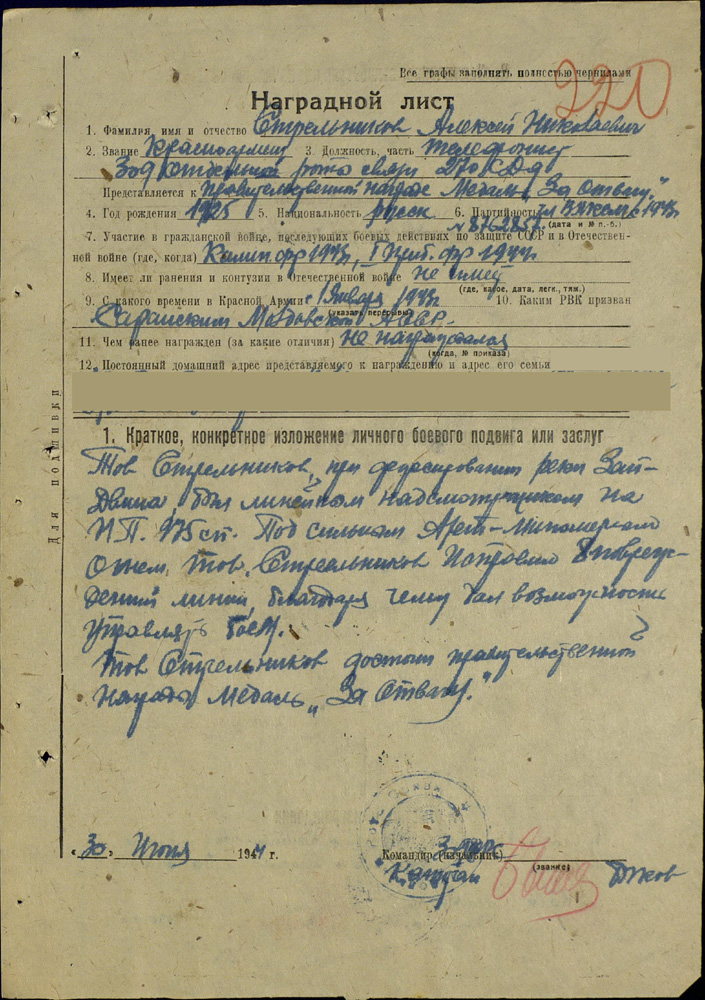

|

Группа связистов 629-го отдельного батальона связи, Алексей Николаевич Стрельников второй слева в верхнем ряду, Латвия, 1944-й год, 2-й Прибалтийский фронт |

Тут у меня случился небольшой казус. В вагоне было очень жарко, на дворе стоял июль месяц, мы ехали из Тамбова в направлении Смоленска. Поэтому ночевать залезли на крышу товарного вагона, а в это время случилась проверка эшелонов, и нас не оказалось на месте. Утром, проснувшись, мы спустились, начальник эшелона нам сказал, что нас не было на месте, всех сочли как дезертиров, а ему очень сильно перепало. В результате пригрозил нам, мол, приедем на фронт, я вас так упеку, что вы и недели на передовой не продержитесь. Проработав кухонным мужиком в госпитале, я уже знал, что самые большие потери – это в пехоте. Лучше всего быть в артиллерии, а уж в дальнобойной – тем более. Стоят себе орудия за два-три километра от фронта, стреляет по немцам. Самое главное – пули вокруг не свистят. Здесь большого геройства не надо, а вот ходить в штыковую атаку – это уже геройство.

Прибыли мы на фронт под Смоленск. Из 270-й стрелковой дивизии приехали «покупатели» из разных частей, набирать себе людей. Мы стоим как рабы на древнем рынке. А они выбирают, того или этого. Идут и спрашивают, кого в артиллерию, а я был рослый, и на меня показывают. Но тут рядом со мной появляется начальник эшелона и говорит: «Нет, этого брать нельзя, он такой разгильдяй, каких свет ни видывал, его брать нельзя!» И они прошли мимо. Потом меня хотели взять в минометчики, но и тут начальник эшелона помешал. В общем, разобрали ребят в саперы, минометчики, связисты, радисты и телефонисты. Остатки сомкнули, скомандовали: «Направо!» И мы потопали прямиком в 977-й стрелковый полк. Стал рядовым бойцом, получил винтовку Мосина со штыком, 30 патронов, противогаз и экипировку для фронта. До передовой мы топали 120 километров пешим строем. Это было тоже мучительно, ведь вскоре начались бомбежки, поэтому двигались ночами, днем маскировались, чтобы не видно было.

В итоге мы прибыли на фронт, вошли в окопы, еще до войны здесь располагались части 32-го укрепрайона. Что меня поразило в первый же день на фронте? Лежат убитые на нейтральной полосе, и оттуда идет зловонный запах, причем и немцы лежат, и наши, гниющие трупы. Тогда я спросил бойца, которого менял: «Подожди секунду, а почему их не захоронят?» Тот ответил: «Только сунься, тебя же сразу снайпер собьет!» И тут вспомнил я рассказы своего крестного дяди Саши, полного кавалера Георгиевского Креста. Он говорил, что после боя, который был с немцами, наступала тишина. Со стороны противника вставал католический священник, с ним скрипач, который играл траурную мелодию, никто по ним не стрелял, с нашей стороны поднимался поп с гармонистом, который также играл траурную мелодию. Так они вставали и сходились на нейтральной полосе вчетвером, два священника и музыканты, не прекращая лилась музыка. Война как будто останавливалась, было в этом что-то святое, и санитары разбирали убитых для похорон. После этого немцы отходили к себе, а русские – к себе. Последними уходили священники. После чего война продолжалась. В эту войну был страшный антагонизм, не высунешься, даже убитых похоронить нельзя. Мы в Бога не верили, да и немцы тоже были не особенно религиозны.

Мы расположились в окопах, начали осваиваться на передовой, молодые, необстрелянные, до нас здесь сидели ветераны, которые понесли немаленькие потери и теперь уходили на переформировку под Смоленском. А у меня еще оставались курсантские погоны. Командир роты заметил это дело, вызывает к себе в землянку, спрашивает, где я учился, я рассказал, что никакое училище не заканчивал, но учился пять месяцев в Тамбовском пулеметном училище. Ротный продолжает расспрашивать: «Ты пулемет «Максим» знаешь?» Я отвечаю, что собираю и разбираю его с закрытыми глазами. Тут командир роты заявляет: «О, у нас командир пулеметного расчета в госпиталь уходит, так что я тебя назначу на его место. Но у тебя будет сложная команда – твой заместитель Петя Переоридорога, он из плена вышел, прошел фильтрационные лагеря и снова вернулся на фронт, и вместо одного русского подносчика патронов, даем тебе двух узбеков – Гусейна и Али, ни слова не понимающих по-русски». Впереди было наступление, а у меня будет такая команда. Так я стал первым номером пулемета «Максим».

Дальше началась война. И тут я впервые увидел, что такое сорвать немцев с позиций долговременной обороны. Как это делается? Идет в течение нескольких часов сильнейшая канонада, это и есть известная артподготовка. Потом должны идти танки при поддержке пехоты по нейтральной полосе. Но, как всегда у нас получается, в этот раз атака развивалась иначе. Впереди была болотистая местность, там танки не могли пойти. Так что наша матушка-пехота пошла сама. Я с пулеметом стреляю по немецким окопам. Три часа наши орудия молотили по немецким траншеям, как мне казалось, там даже живого места не осталось. Как только орудия прекратили бить, и пошла в атаку пехота, залповый огонь был перенесен вглубь обороны противника. И немцы начали по нашим солдатам стрелять из пулеметов и бить из минометов, оборона противника как будто ожила, и не было предыдущей канонады. Я из своего пулемета постоянно стреляю, мы с «Максимом» не бежали следом за пехотинцами, он очень тяжелый, вес его составляет больше 50 килограмм, только тело пулемета весило без охлаждающей воды более 20 килограмм. И я вижу, как по минному полю, через специальные проходы на колючую проволоку под пулеметным огнем бежит наша пехота. И пока стрелки добежали до этих немецких окопов, половина от нашей роты осталась. Вот что такое была война, и тут я с ужасом подумал о том, что среди атакующих мог оказаться и я, вот это да.

Когда мы прорвали оборону противника, то немец отскочил на 10-15 километров, и снова мы натолкнулись на подготовленную оборону. Но ко всему человек привыкает, нужно было выбивать этих фашистов. И мы стали снова атаковать.

В сентябре 1943-го года был штурм города Демидова, после чего наша 270-я стрелковая дивизия получила почетное наименование «Демидовская». Перед штурмом я разорвал ботинок или о колючую проволоку, или еще обо что-то такое. Это была уже осень, вроде бы и не холодно, днем еще было тепло, а ночью уже холодновато. Пошел к нашему старшине, Василию Васильевичу Загороднюку, говорю ему: «Разорвал ботинок, холодно мне, вода проступает». Тот меня обругал, назвал раззявой, говорит: «Как разорвал, так и починишь». Как же я его починю?! Но он меня отправил несолоно хлебавши. Потом мы закрутились, началась подготовка к штурму города, нужно было обстреливать огневые точки противника, находившиеся в зданиях. После взятия Демидова мы входим на его улицы, и тут мне навстречу идет Петя Попков, с которым я вместе призывался и учился еще в Тамбовском пулеметном училище. Но он попал в роту автоматчиков. Встретились, обнялись, и я ему показываю, что ботинок разорвал, прямо наружу портянка вылезает. Тогда Петя говорит: «Слушай, я видел немецкий склад в одном из зданий, там есть шинели, сапоги и ботинки. Иди, обязательно себе что-нибудь да подберешь». И прямо провел меня до этого дома. Я к тому времени был вооружен, хотя и являлся первым номером пулеметного расчета – у меня трофейный автомат «шмайссер» и две гранаты. Все как положено. А склад располагался следующим образом – наверху дом, а в его подвале внизу находятся складские помещения. Я туда спускаюсь, открываю дверь, только два шага сделал, из темноты раздается автоматная очередь. Пули пролетели у меня над головой, так что я тут же рухнул на пол. И из-за того, что сильно светит солнце при входе, я ничего не вижу, что происходит в темноте склада. Затаился. Думаю, что же такое, кто это мог так пальнуть. Немцы там что ли, или свои дураки. Крикнул, оттуда опять раздалась очередь. После этого я нащупал какой-то камень и бросил туда – опять выстрелы, но я уже увидел, откуда стреляют. И понял, что там не наши. Тогда я отцепил от пояса гранату и кинул в то место, откуда били очереди. Раздался сильный взрыв, после которого я сразу же побежал туда. Смотрю – лежит здоровенный оглушенный немец. Я выхватил у него автомат, его ногой ударил, он пришел в себя, говорю: «Хенде Хох!» Как этот здоровяк умудрился остаться на складе, не знаю. Я передернул затвор, и показал ему, мол, выходи, и он пошел к выходу. Конечно же, сапог я уже не искал, не до того было. Военнопленного оттуда вывел, и веду этого здоровяка к нашей роте. Привел, говорю командиру: «Вот, взял пленного». Тот обрадовался, приказал отвести немца к группе, где собирают военнопленных. Там их было около ста, я туда этого ганса и отвел. Вечером стали ужинать, Валерий Валерьевич Загороднюк ко мне подходит и говорит: «На, раззява, тебе ботинки новые, а это за пленного немца тебе пара теплых байковых портянок от меня». Вот так.

Начали после Демидова мы немцев гнать, они отступали. В ноябре 1943-го года меня ранило в ногу. Это было под Витебском, там были обширные болота, и немец продолжал отступать под нашими ударами, но при этом уже при каждом удобном случае закреплялся на высотках. Это была очень тяжелая война среди болот, враг всегда укреплялся на высотках, а нам приходилось ползать по болотам. Наша рота, в которой я был с пулеметом «Максим» шла по дороге, вившейся по бугру, а если посмотреть, легче вроде бы идти по болоту напрямую. И я с этим пулеметом решил идти напрямую. Говорю своему расчету: «Пошли, мы все равно грязные, срежем дорогу». Это был конец ноября, уже холодно, и вроде бы глубина в болоте была по колено, не больше. И когда мы двинулись, то первым был я, за мной Переоридорога и в конце два узбека. И тут я первый попадаю в яму и начинаю тонуть. Пулемет, конечно же, бросил, ко мне кинулся Переоридорога со станком, я и его в это болото затащил. Эти два узбека сообразили, нагнули ольху, и по этой ольхе мы, уцепившись за ветки, и вылезли. Выбраться-то мы выбрались, но сам пулемет не достанешь, он в болоте лежит. Обошли эту яму, приходим к командиру роты, он видит, что мы все мокрые и грязные, спрашивает: «Куда дели пулемет?» Рассказываем, что «Максим» утопили. Тут он начал страшно материться, грозить мне как командиру расчета расстрелом, мол, как это я мог утопить станковый пулемет. Затем подходит замполит и говорит: «Не надо горячиться, мы их всех перед полковым строем расстреляем за утерю пулемета!» Но на войне все как на войне. В это время немец перешел в сильнейшую контратаку, впереди нас дрогнули части, в соседней роте выбило весь пулеметный расчет, прибежал оттуда командир роты, мы знали друг друга, и решили командиры с нами потом разобраться, а нас забрали в соседнюю роту к пулемету. Я лег за «Максим» и начал стрелять по немцам. И в это время рядом с нами разорвалась мина. Гусейна наповал убило, Али ранило, а меня в ногу цепануло. Тут санитарка подошла, положили на плащ-палатку и оттащили в тыл. Это ранение спасло меня от всех возможных неприятностей. Расстреляли бы или нет, не знаю, но перепугался я сильно.

Сначала меня в медпункт принесли на плащ-палатке, оттуда везли на лошади, затем в кузове машины. После был поезд, и увезли меня аж под Пензу, где я пролежал в госпитале месяца два. Выздоровел, и опять с командой на фронт. Но я скажу – на передовой узнал о том, что образование в неполных десять классов на войне является немалой ценностью, так что после госпиталя был тертый уже. Вся наша пехота в те времена состояла в основном из деревенских парней, имевших образование не больше четырех-пяти классов, ведь большинство населения Советского Союза проживало в сельской местности. Городских в армии было меньше. А я все-таки хорошо знал, что такое плюс и минус, знаки умножения и деления. Поэтому после выздоровления я очутился в своей же 270-й стрелковой дивизии, но попал в 309-ю отдельную роту связи, которая впоследствии была переформирована в 629-й отдельный батальон связи, где стал телефонистом. Командиром моего взвода связи стал младший лейтенант Николай Иванович Декин, мой одногодок, призванный из Сталинградской области. И началась в моей жизни новая эпопея после госпиталя.

В связи было гораздо легче, чем на передовой, да и немец был уже не тот. Я участвовал в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. Мы форсировали Западную Двину, в ходе операции меня определили обеспечивать связь штаба дивизии с переправившимися частями 975-го стрелкового полка. Форсирование – это очень и очень непростое дело, нужно подготовить плавсредства, первой переправляется разведка, и автоматчики. У нас они переправились ночью, заняли у немцев плацдарм. А мы как связисты готовили свои плавсредства, чтобы дать ребятам связь. Также все артиллеристы и минометчики готовят плоты, с нашего берега бьют орудия, чтобы поддержать пехоту. Но немцы тоже не сидят без дела, они постоянно обстреливают реку, чтобы мы не могли перебросить подкрепления к войскам на плацдарме. И мы как связисты протягивали связь на плоту для того, чтобы командование имело возможность общаться с передовыми переправившимися частями. Мне пришлось 8 раз поправлять телефонные линии под сильным артиллерийским и минометным обстрелом. Надо сказать, что переправа была связана с большими потерями, потому что немец хорошо пристрелялся к реке, и хотя только прибрежная часть простреливалась из стрелкового оружия, но из тыла противника вся река обстреливалась снарядами и минами. Конечно, мы несли сильные потери. За эти бои мне вручили медаль «За отвагу».

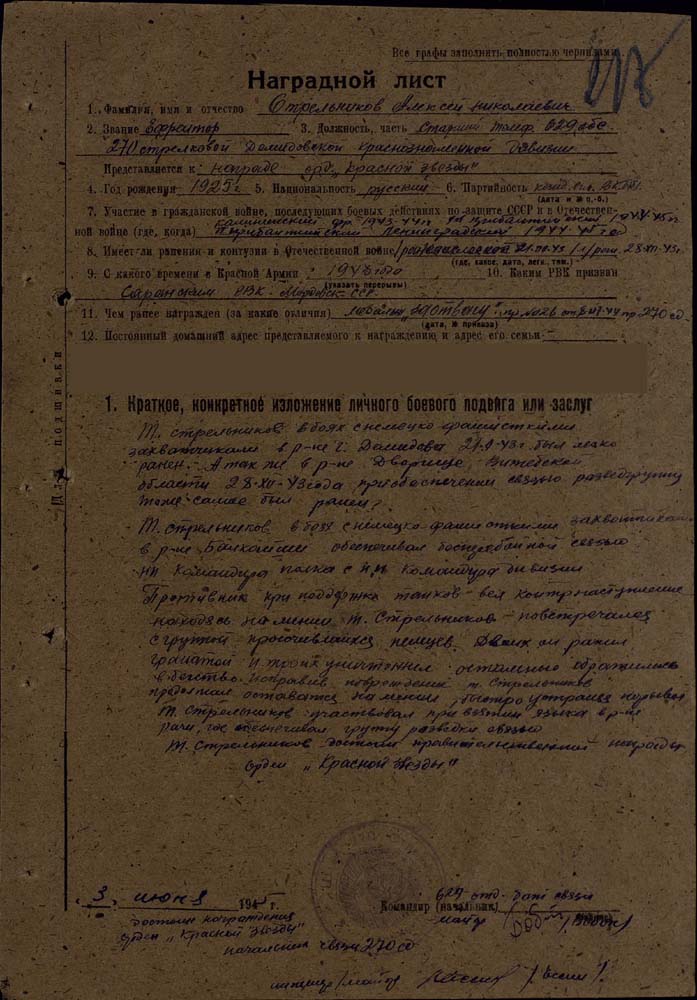

Итак, двигались мы дальше и дальше вдоль Западной Двины, затем мы вышли к городу Либава, оттуда к Балтийскому морю, и в итоге окружили курляндскую группировку противника. Немцы оказались в нашем котле. В ходе наступления мне пришлось несколько раз обеспечивать связью дивизионную разведку, помогать им во взятии «языков». Как это получилось? Приходит как-то в наш взвод связи командир роты и говорит: «Разведчики уже две недели не могут взять «языка». Доверия им нет, поэтому командование решило контролировать проведение разведопераций по телефону. С разведгруппой назначим Стрельникова, с ним будут ходить или Тананыхин, или Багрелов». Дело в том, что когда разведчики долгое время не могут взять «языков», то командование и замполиты руководит разведчиками, но само туда не лезет, посылают связистов и по телефону дают указания. Все, надо идти с разведчиками. Готовишься серьезно, чтобы катушка при разматывании не пищала, автомат самый хороший берешь, и вместе с разведчиками за «языком» ползешь. Только тут я понял, что разведка – это действительно страшная работа. Причем разведчики ребята стрелянные, у них только автомат с собой, их дело – схватил немца, и бежать, у нас же еще катушка проводов с собой. Что такое сходить в разведку? Это нужно пролезть через наши минные заграждения и колючую проволоку, через немецкие минные поля и вражескую колючую проволоку, войти к ним в окоп, схватить немца и с ним перебраться на наши позиции. Это непростая задача, выполнить которую можно только ночью. А противник в темноте все время освещает местность осветительными ракетами, у немца тоже ушки на макушке, он бдительно смотрит, чтобы к нему не залезли. При этом немецкие осветительные ракеты были очень хорошими, они на парашютах медленно спускались на землю, и при этом горели таким ярким светом, что хоть иголки в траве собирай. А как только заметили разведку, то все, уже не зайдешь к немецким окопам, они откроют бешеный пулеметный и минометный огонь. Вот если ты успеешь немца незаметно взять и при этом тебя заметили, когда уходишь, то еще есть шанс на то, что ты уйдешь. А если не зашел – то все, нужно ни с чем обратно возвращаться. Рискованная операция. Но я несколько раз с разведчиками ходил, и в итоге мы все-таки взяли «языка», причем без указаний со стороны начальства. Уже после войны мне вручили за участие в разведоперациях Орден Красной Звезды.

Вообще же меня судьба как-то хранила. На войне всегда есть несчастные люди, они даже не успевали до передовой дойти, а их уже ранят или убьют при бомбежке или артиллерийском обстреле. Меня же судьба охраняла на фронте. Приведу пример. Выбили мы немцев в латвийском районе Приекуле, и начали наступать форсированным маршем. У нас была во взводе повозка, на которой мы возили катушки или телефонные аппараты, а также продукты. На весь взвод полагалась одна повозка с лошадью, дядя Ваня Тыненко был у нас ездовым. Я ему иногда помогал, то он пошлет меня то за косой, чтобы сена скосить для лошади, то еще зачем-то, я ведь был молодым и шустрым. А переходы были большими, причем пехота все время на ногах, у нас машин не было в принципе, это только в кино показывают, как наши стрелки ездят на ЗИС-5 или даже «Студебеккерах». Конечно же, время от времени нам хотелось прокатиться на повозке. В этот раз я и говорю: «Дядя Ваня, давай-ка я с тобой поеду». Он меня пустил к себе в повозку, мы поехали, тут командир взвода меня увидел, кричит: «Ну-ка, Стрельников, ты еще молодой, тебе ездить рано». Меня согнал, сам сел на повозку. Только я отошел, как внезапно раздался страшный взрыв. Меня ударило волной в спину, я отлетел, потерял сознание, очнулся, первым делом оглядел себя, вроде бы все руки-ноги целы. Потом посмотрел в ту сторону, где должна быть повозка – лошадь лежит вся растерзанная, повозка перевернута, и командир взвода с дядей Ваней мертвые лежат. В чем же дело? Только меня согнали, как повозка наехала колесом на противотанковую мину. Вот эпизод – судьба хранит.

Расскажу еще один боевой случай. Как-то мы с Ваней Багреловым поехали за овсом, в Прибалтике везде были хутора. Поехали мы на один такой хутор, там ничего нет, решили двинуться на другой, Ваня мне и говорит: «Слушай, возьми телефонный аппарат, позвони в штаб и скажи, что мы задержимся, потому что поедем на другой хутор». Я пошел линию искать, где-то неподалеку проходила наш провод связи, а Ваня Багрелов должен был развернуться на повозке. Я взял этот аппарат, только подключаюсь к этой линии, как раздается сильнейший взрыв. Смотрю – лошадь летит, и Ваня летит, опять повозка наехала на противотанковую мину. Так что по телефону я не о задержке докладывал, а просил прислать санитаров. В итоге Багрелов погиб, и лошадь разорвана на клочки. Снова – вот судьба. Выжил.

Теперь возвращаюсь к своей истории. Это был уже 1945-й год, май месяц. Я стал ефрейтором. На фронте, как и на корабле, ведется вахтенный журнал, в пехоте он называется журнал боевых действий. В него записывается все: шумы на линии неприятеля, какая стоит погода, летали ли самолеты, показались ли вражеские танки. И этот журнал ведут разведчики-наблюдатели, с которыми должен быть связист. И в тот раз нас пятерых отправили на замаскированный наблюдательный пункт, расположенный на передовой возле нейтральной полосы. В группу входили два разведчика-наблюдателя, двое связистов, и еще к нам прикрепили химика на тот случай, не пустил ли немец газ. Проверял он это каждые полчаса. Были мы, как говорится, «в секрете», смотрим и слушаем, В этом НП мы и ночевали, и утром 7 мая проснулись, все вроде бы как обычно, впереди очередной день наблюдения. Тут вбегает наш разведчик-наблюдатель, будит старшего, и говорит нам: «Я не могу понять, что такое, у немцев над окопами появились белые простыни и флаги». Выскочили мы, смотрим в сторону позиций противника. Действительно, немцы какими-то белыми полотнищами размахивают, причем стрельбы с их стороны никакой нет, если и есть редкие выстрелы, то только в воздух. Еще ни о какой капитуляции официально не было объявлено. Мы сразу же доложили в штаб 977-го стрелкового полка о том, что видим. Там говорят: «В немцев не стрелять, возможна капитуляция». Вскоре прибыл из штаба дивизии на наш НП капитан для того, чтобы увидеть все своими глазами. Мы смотрим – на немецкой стороне встает офицер и машет белым флагом. Видимо, это парламентер, и с нашей стороны тоже пошел этот штабной капитан как парламентер. Идти было опасно, все же заминировано, да еще и какой-то дурак с нашей стороны обязательно начнет стрелять. Мы оперативно создали особую команду, строго-настрого предупредили пехоту, чтобы никто не стрелял по этому немецкому офицеру, выслали вперед саперов, чтобы они проделали проходы в минных полях, для того, чтобы его встретить и провести. Немец пришел на наш НП и сразу же сказал: «Мы капитулируем». Я точно помню этот день, потому что на нашем участке произошла капитуляция раньше всех. И тут я узнал, что капитуляция – непростая вещь. Нужно было договориться немецкому командиру дивизии и нашему комдиву генерал-майору Ивану Петровичу Беляеву о том, где вражеские орудия поставить, где пулеметы сдать, куда положить стрелковое оружие, как разминировать проходы на нейтральной полосе. Для этого командиры должны были между собой говорить по телефону. Тогда с нашей стороны формируется группа связистов, в которую вошел я и Паша Тананыхин. И мы с двумя катушками пошли за немецким парламентером в штаб дивизии к генералу. Я скажу, что операция была для меня не очень приятная. Конечно же, большинство немцев радовалось тому, что наступил конец войне, что они остались в живых. Но среди них попадались и настоящие эсесовцы, которые хотели драться до конца. А самое страшное – это были наши, бандеровцы, власовцы, и литовцы. Они были очень недовольны капитуляцией и страшно боялись, что с ними теперь будет.

Когда мы пришли к немецкому генералу, я в который раз убедился в том, насколько немцы аккуратный народ – его штаб представлял собой блиндаж, практически закопанный в землю, который состоял он из двух комнат. Нас разместили в прихожке, и выставили часового. Не оттого, что мы сбежим, а чтобы сохранить нам жизнь. Последняя ночь перед капитуляцией прошла тревожно. Тем временем через переводчиков немецкий генерал и наш комдив между собой по картам определили места сдачи оружия и техники. При этом самое сложное заключалось в том, что нужно было от самосуда сберечь предателей Родины со стороны наших солдат. И по поводу власовцев и остальных, по всей видимости, нашим комдивом было сделано какое-то специальное распоряжение. Немцев никто не охранял, они строем, в форме, насколько позволяли фронтовые условия, даже в парадных мундирах, с оркестром сдавали оружие, офицеры строились отдельно, рядовые и младший командный состав – отдельно. Сдавались немцы в плен даже со своими кухнями. А ведь были еще предатели, если ты видишь в немецкой шинели украинскую или русскую морду, невольно возникает злость, так что нужно было обязательно сохранить их от самосуда. Поэтому их сразу же после сдачи оружия загнали под колючую проволоку, выставили часовых. И тут уже работали ребята с синими фуражками. В тот же день понагнали товарных вагонов, предателей сразу погружали в них и куда-то вывозили, а немцы и наши ребята начали разговоры и даже вместе выпивали. Все радовались тому, что живы остались. Немцы тогда были уверены в том, после войны сразу же увидят Фатерлянд. Но Сталин, вождь всех времен и народов, сначала поручил военнопленным отстроить те города, которые они же и разрушили. Так что немцы еще несколько лет трудились в Советском Союзе, отстраивали города, ремонтировали дороги, и только после этого поехали в Фатерлянд.

- Какое отношение на фронте было к партии, Сталину?

- Я был еще несмышленым мальчишкой, но, надо сказать, верил в торжество коммунизма. На фронте я вступил в 1944-м году в члены ВКП (б). Там был короткий стаж кандидата – всего три месяца, ведь фронт есть фронт. Я верил в партию, но в войне все-таки выиграл советский народ. Конечно, на фронте умирать никто не хотел, но тут проявлялось особое качество нашего народа – никто не отказывался даже от смертельных, сложнейших операций. Как говорил автор книжки «Наука побеждать» легендарный русский полководец Александр Васильевич Суворов, где в бою должен быть солдат? Вперед не лезь, в конце не оставайся, и в середину не забивайся, а будь там, где нужно! Вот так говорил Суворов. И на войне наш брат-славянин вел себя в полном соответствии с данными словами. И даже когда я поступил в Высшее военно-морское инженерное ордена Ленина училище имени Ф. Э. Дзержинского, то продолжал верить в торжество коммунизма. Только когда я окончил Военно-морскую академию кораблестроения и вооружения им. А. Н. Крылова, наконец-то осознал, что коммунизм – это утопия. Коммунизма в чистом виде в мире быть не может.

- Как кормили в войсках?

- Честно сказать, есть всегда хотелось. На нашей территории, пока мы воевали от Смоленска до границы Советского Союза с Польшей, немец сжигал все деревни, скот увозил к себе. Ничего нигде не достанешь. И только когда мы перешли границу с Польшей и Латвией, противник уже перестал все жечь и угонять скот. Мирных жителей мы не трогали, но многие бежали следом за немцами, и тогда мы из брошенных хуторов могли спокойно доставать себе дополнительное пропитание. Жить стало сытнее. Может быть, кому и хватало дополнительного пайка, но я был молодой парень, так что голоден оставался всегда. Кстати, после войны мне флот особенно понравился тем, что там всегда хорошо кормили, тем более в высшем военно-морском инженерном училище.

- Межнациональных противоречий в войсках не было?

- Я скажу, что на фронте украинцы, белорусы и русские были как одна нация. Они не отделялись. Ну, вот татарин или узбек – они как-то отделялись. Мои узбеки Гусейн и Али сидели особняком, а вот Петя Переоридорога, парень из-под Полтавы, был для меня совершенно своим. Он был 1939-го года призыва, практически кадровый военный, сбежал из плена, и по ходу войны всегда давал мне очень дельные советы, благодаря которым, я, наверное, и жив остался. Кстати, как-то в доверительной беседе Петя мне признался, что в сталинских лагерях было не лучше, если не хуже, чем у немцев в концлагере.

- Как относились в войсках к высшему генералитету?

- Очень положительно мы относились к командующему 1-м Белорусским фронтом Константину Константиновичу Рокоссовскому. Его действительно очень любили, и Георгий Константинович Жуков также пользовался большим авторитетом. И когда была знаменитая операция «Багратион», все высшее командование приезжало прямо на передовую, даже Жуков у нас на позициях был. Я его видел издалека, он и сопровождавшие его офицеры все время ходили в серых плащ-палатках. Они устроили свой наблюдательный пункт на высокой сосне, а мы туда подводили связь из штаба дивизии. Так что солдаты и офицеры весьма к ним уважительно относились.

- Как мылись, стирались?

- Ну, знаменитые солдатские бани. Только представьте себе, зима, приезжает передвижная баня. Что она собой представляет? Стоит натопленная бочка с горячей водой, вокруг растянута большая палатка, где давали тебе таз воды. В первой палатке все с себя снимаешь, вешаешь на вешалку, откуда белье идет в дезинфекционную камеру от вшей, потому что этих мерзких насекомых было на передовой полно. Но при этом, надо сказать, что тифа не было, за этим строго следили. Сам же ты голый проскакиваешь в натопленную палатку мыться, где тебе старшина дает таз горячей воды, и такое специальное мыло «К», которое убивало все живое, особенно вшей и так далее. Когда ты моешь голову и волосы на теле этим мылом, то все вши погибают. Ну, сполоснулся одним тазом воды, выбегаешь в холодную палатку, к тому времени твое белье уже прожарилось. Кстати, у кого полушубки были, эта одежда сразу же погибала, а вот шинели или фуфайки прожарку нормально воспринимали. И ты все свое одеваешь. Благодать. Дня три-четыре вшей нет, только прошло это время – вшей снова полно. Откуда они брались, непонятно. Я на передовой мог полезть к себе за пазуху и достать сразу три-четыре вши. Но тифа при всем этом не было.

- А в целом какие-то болезни на фронте случались?

- Расскажу один интересный случай. Когда мы сидели с разведчиками-наблюдателями на НП, пришла моя очередь топать за продуктами с передовой. Ходили мы в так называемый ДОП, то есть в дивизионный отдел питания. Я брал фляжки для водки на пять человек, термосы, и пришел за продуктами. Пока ждал своей очереди, идет мимо наш женщина-врач, лейтенант. Только меня увидела, спрашивает: «Ты, ефрейтор, откуда пришел?» Я рассказываю, что с передовой. Она строго говорит: «Стой здесь и никуда не уходи!» А сама куда-то пошла, выходит оттуда с капитаном, каким-то штабным работником. Тот меня также спрашивает, откуда я конкретно пришел. Докладываю, что с НП, и он тоже приказывает мне оставаться на месте. В итоге звонят нашим на наблюдательный пункт и приказывают всем, кто там есть, придти в штаб. Нашу группу с НП сняли, а на замену прислали новую партию. Нам же объявляют, что все мы заразились гепатитом, потому что у каждого из нас глаза и ногти желтые. Даже кожа желтизной местами отдает. И всех направили в госпиталь. Е-мое, откуда у нас мог появиться гепатит. А у нас прямо под нашей землянкой была большая воронка, в которой скапливалась какая-то желтая вода. А где нам еще взять воду, кроме как оттуда. Так что мы эту воду кипятили, и употребляли в пищу. Может быть, от этой воды все и случилось. Но врачи все думали, что у нас больная печень, так что всех отправили в прифронтовой госпиталь. Пришли мы в этот госпиталь, а там каждый раненый имел фронтовой паек, в который даже водка входила. Когда пришли мы в свою палату, лежат в кроватях раненые, а у них на тумбочках стоят белые чайники с водкой, потому что когда у тебя нет руки или ноги, то уже и пить не хочется, человек лежит в температуре. Нам сказали, мол, нужно строго соблюдать диету, при этом ничего жирного не есть, водку категорически нельзя употреблять, одну глюкозу кушать. Старший нашей группы почему-то имел звание «главный старшина», которого мы все называли по-флотски «главстаршина», видимо, он был из моряков. И в первый же день в госпитале нас собрал старший и говорит: «Ребята, перед каждым приемом пищи по стакану водки пейте, побудем здесь немножко и отдохнем, потому что, если мы выздоровеем, то скоро пойдем обратно на НП». Так что перед каждым приемом пищи мы собирались у его тумбочки, он нам наливал в граненые стаканы водки, после чего мы ее выпивали, чтобы побольше отдохнуть в прифронтовом госпитале. Но то ли молодость сыграла свою роль, то ли желтизна действительно произошла по вине этой воды, но через неделю мы все поправились. А, может быть, и вправду нужно пить водку, чтобы лечить гепатит! Все мы выздоровели и всех нас снова отправили на войну, на все тот же НП. И даже сейчас, когда меня отправляют в санаторий, обязательно при этом спрашивают: «А у вас гепатит был?» Всегда отвечаю: «Точно не знаю, были желтые глаза и ногти, но водкой я вылечился ровно за неделю!»

- Трофеи собирали?

- С трофеями было интересно. Сначала у всего нашего пулеметного расчета имелись винтовки Мосина со штыком. Я вскоре выбросил эту винтовку, и взял немецкую винтовку, она покороче и легче. Патронов же вокруг валяется полно. Командиром нашего пулеметного взвода был татарин лейтенант Магадаев, он меня увидел с этим трофеем, и спрашивает: «Ты, Стрельников, шалтай-болтай, где твоя советская винтовка?» Я говорю: «Товарищ лейтенант, мне с немецкой за пулеметом лучше, она короче, поэтому удобнее». Ну ладно, разрешил он мне ее носить. Но на войне как войне. Через некоторое время я достал немецкий автомат «шмайссер», вообще стало хорошо, он легкий и компактный. И опять меня вызывает Магадаев к себе, начинает допытываться: «Стрельников, где твоя винтовка?» Приходится объяснять, что у меня теперь есть «шмайссер», зачем мне винтовка, я командир пулеметного расчета, должен постоянно двигаться. Тут мне взводный и заявляет: «Что-то ты подозрительный тип, Стрельников, не немецкий ли ты шпион? Все тебе как-то немецкое оружие нравится!» А когда мы утопили пулемет, Магадаев сразу же командиру роты сказал: «Я давно знал, что Стрельников немецкий шпион, он все время брал то немецкий винтовка, то немецкий автомат, а лучший в мире советский винтовка он бросал». Такое вот дело. Когда разоружали немцев в мае 1945-го года, я взял себе хороший пятнадцатизарядный бельгийский пистолет, и с ним ехал на войну с Японией. К нему у меня в вещмешке лежала пачка патронов. Нас трясли по пути, поэтому я пистолет спрятал поглубже в вещмешке. Когда мы высадились, демобилизация была, и старшие люди уходили, а у нас в роте поваром был Гришин из Сибири, он мне говорит: «Слушай, Алексей, трудно жить в Сибири без нагана. Я знаю, что у тебя есть хороший пистолет. Давай поменяемся, я тебе дам немецкие часы, а ты мне пистолет». Я подумал над этим предложением, и решил взять часы, ведь шмон устраивали частенько, нельзя было везти оружие с собой. Тем более, что я уже решил уйти в военно-морское училище, поэтому завернул пистолет в портянку, и когда демобилизованные сели в свой поезд, я кинул пистолет в уходящий вагон, так что он с Гришиным уехал в Сибирь. Кроме того, с фронта я принес хороший цейссовский бинокль, а также немецкую фляжку. Что может сержант с фронта принести?! Самое главное, что он сохранил свою жизнь. Остальное все наживется.

- Замполит у вас в части был?

- Имелся. Хороший мужик, он представлял меня на кандидаты, я ему подавал заявление, когда в партию ВКП (б) вступал. Возможно, именно ему я обязан тем, что меня не расстреляли сразу, ведь когда командир роты ярился, замполит отсрочил решение, сказав, что меня надо расстрелять перед строем полка. А пока я в другую роту был направлен, история повернулась по-другому, я был ранен и остался жив. А так, замполиты в роте связи ходили к нам, что-то говорили, но за «языком» не рисковали идти. Когда я на передней линии лежал, то не слышал такого, чтобы замполиты кричали: «Вперед! За Сталина!» Обычно на передовой звучала одна команда: «Ну, братцы славяне, двинули! Вперед, за матушку-Россию!» Таков был главный клич на войне, который доводилось часто слышать.

- С особистом не сталкивались?

- Он нас инструктировал как связистов о том, что в наши уши иногда идут разговоры командного состава, и что, если тебя в плен возьмут, чтобы ты там не пикнул. А в плен связисты как попадали? Немецкая разведка тоже умела хорошо работать, они переходили через линию фронта, перерезали кабель телефонной линии и делали засаду. Бежит наш связист по этому кабелю, ища разрыв. Добежал, ему раз, мешок на голову, скрутили руки и уносят к себе на позиции противника. Наши тоже так делали, в результате связистов частенько брали как «языков». Ну, беседы с нами вели, а дальше этого дело не проходило. Сколько я пробыл на фронте, с особистами впрямую не сталкивался. Может, они где-то операции с помощью заградотрядов и проводили, мы видели счетверенные пулеметы «Максим», которые располагались в тылу за нашими позициями, но не помню ни одного случая, чтобы из них стреляли по отступающей пехоте. С другой стороны, у нас ни разу и не было серьезного отступления. Вообще же, такие заградотряды на войне, насколько известно мне, были и у немцев.

- Как вы оцениваете наш станковый пулемет «Максим»?

- Для времени своего появления, для русско-японской войны или даже для Первой Мировой войны, он был хорош. Но я говорил своему командиру роты – давайте этот пулемет «Максим» сменим на два немецких ручных пулемета. Наш расчет состоял из четырех человек. Пулемет «Максим» очень хороший, очень прицельный. Но он тяжелый, и поэтому неманевренный, а на фронте, чтобы уцелеть, нужно постоянно менять позицию. А пока ты тащишь этот станковый пулемет на колесиках, вокруг становится опасно, «Максим» был излишне громоздок. А немецкий ручной пулемет схватишь одной рукой, и побежал. Один человек несет сам пулемет, а второй номер тащит ящики с пулеметными лентами. Так что в том случае, если бы мы вязли два трофейных пулемета, то наша огневая мощь увеличилась бы сразу же в два раза. Я взял бы вторым номером Гусейна, а Петро – Али. Но тут в который раз вмешался Магадаев, который заявил: «Ты, шалтай-болтай Стрельников, черт тебя знает, все немецкое берешь, зачем тебе это надо? Наш пулемет «Максим» самый лучший». Я объясняю, что он неманевренный. И, честно говоря, немецкий ручной пулемет для условий Великой Отечественной войны был приспособлен лучше, чем наш «Максим». Наш станковый пулемет подходил в первую очередь для обороны, где нужно лежать на месте, но в наступлении с ним передвигаться было тяжело. В целом же немецкое стрелковое оружие было легче нашего и более точное. Хотя хочу подчеркнуть, что «Максим» бьет здорово. Но на фронте все время приходилось копать и двигаться, и снова двигаться и копать. Кроме того, враг имел еще одно важное преимущество – у немцев пехота больше ездила на машинах, мы же все пешком ходили.

- Как вы оцениваете немцев как противника?

- Они были очень хорошими солдатами. Когда я оказался под Смоленском, нам еще противостояли кадровые немецкие солдаты. Имели они прекрасный опыт. Вот итальянцы, с которыми мне однажды довелось столкнуться, были погаными вояками, они в небольшой мороз, как мухи, сразу становились недвижимы и замерзали насмерть. Был у нас даже такой случай. Зима. И мороз градусов пятнадцать, не больше, мы зашли в какой-то город, открываем двери вагона, стоявшего на железнодорожной станции, сидят итальянцы, человек двадцать, и все замерзшие. Если у нас мороз, то наш брат славянин начинает прыгать, чтобы согреться, ноги отодрал от земли, прыгаешь и согреваешься, и таким образом не замерзаешь. А вот румыны или итальянцы не прыгали, а садились и скукоживались, поэтому замерзали насмерть. Они попросту не были приспособлены к морозу. Кадровые немецкие солдаты, напротив, были сильны и духом, и телом. Они отличные вояки. Ну, к их несчастью, им противостоял наш солдат, он на весь мир прославлен, ему ведь было достаточно для войны одного сухаря, шинели и винтовки. Советский, в первую очередь русский солдат очень вынослив, смекалист и трудолюбив. Гитлер тоже ценил наших воинов, хотя Власова не принимал, немцы его как предателя не уважали в принципе. А власовцев посылали на Западный фронт, потому что враги понимали, что против своих соотечественников они ненадежны, так как могут перейти на нашу сторону. Ведь во власовцы многие попадали просто потому, что в плену, в ужасающих условиях концлагерей они попросту хотели сохранить свою жизнь. Ведь в немецком плену почти не кормили, это была либо голодная смерть, либо казнь. А во власовцах был шанс выжить, и хоть какая-то надежда. Конечно же, все мы на фронте очень боялись попасть в плен, потому что у нас было особое отношение к бывшим пленным, ведь все знали, что и ты, и твои родственники в этом случае будут страдать. Вот в царской России, когда дядя Терентий вернулся из японского плена, его встречали с почестями, даже выплатили денежное содержание. Наши же бывшие военнопленные до проведения спецпроверки лишались даже самых простых и банальных человеческих прав.

- Что было самым страшным на войне?

- Самое страшное – это бежать под пулеметным огнем по минному полю на колючую проволоку. У меня, когда я это увидел в первый раз, все внутри перевернулось. Лично мой самый страшный эпизод войны связан с тем, как я попал в подвал и оказался один на один с затаившимся врагом. Сейчас мне часто приходится слышать от знакомых ветеранов, что артиллерия – это Бог войны. Но я по опыту своего пребывания на фронте скажу одно – самая тяжелая участь была у простых пехотинцев. Если пехота не пришла, то и территория не освобождена, танкам или артиллерия без нашего брата-солдата одним нечего делать. Да и больше всего потерь было в пехоте. Честь им и слава, павшим. Когда я приезжаю в свой родной город Саранск, то вижу, как на обелисках выбиты имена и фамилии погибших, вижу имена товарищей, с которыми я призывался. Кстати, из тех курсантов, с кем я обучался в Тамбовском пулеметном училище, которые были призваны в начале 1943-го года семнадцатилетними мальчишками, вернулся домой один из десяти. Вот такие дела.

|

Алексей Николаевич Стрельников на боевой службе, Балтийское море, центральный пост подводной лодки 613-го проекта, 1956-й год |

В мае 1945-го года война для меня закончилась, и теперь я хотел бы рассказать о своей личной судьбе. После того, как капитуляция прошла, мы еще почти целый месяц в Прибалтике ловили по тылам «лесных» братьев. Затем нам сказали, что надо садиться по вагонам и ехать на Дальний Восток. Война с Японией. Мы погрузились и поехали, но пока мы пересекали Советский Союз, война там закончилась. Мы остановились где-то на полустанке в Сибири. Несколько эшелонов стоят, целая дивизия. Пришла команда: «Выгружаться!» После того, как мы вышли из вагонов, началась демобилизация первой очереди, людей старше сорока лет. А мне было 20 лет. Вспомнил я тогда рассказы своего дяди Терентия, и желание служить на флоте вспыхнуло с новой силой. Подаю рапортишку начальнику связи 270-й Демидовской Краснознаменной стрелковой дивизии с просьбой перевести меня на флот. Ну, война закончилась, так что мне без проблем дали добро. Получил продовольственный сухой паек и проездные. Но тогда по проездным ездить было невозможно, билетов нигде не достанешь. Тем более, это была Транссибирская железнодорожная магистраль, по которой поезда ходили либо на восток, либо на запад. Я взял вещмешок, документы, сел на подножку товарного вагона, идущего на запад, и поехал.

Пересаживаясь с поезда на поезд, где-то даже удалось в пассажирских составах проехать, и вот таким образом я добрался до Ленинграда. Вышел на перрон, и спрашиваю женщину: «Где в Ленинграде находится военно-морское училище?» Я по своей наивности думал, что оно одно. И тут эта женщина меня спрашивает: «А какое именно училище вам нужно?» Тут я растерялся, она мне объяснила, что военно-морских училищ в Ленинграде несколько. Потом женщина подвела меня на Невский проспект, стало видно адмиралтейский шпиль и кораблик. Она мне сказала: «Иди в том направлении, там есть какое-то училище». Боясь сесть в какой-то общественный транспорт и заблудиться, я поправил на плече вещмешок, шинельную скатку, и, будучи уже сержантом, полустроевым шагом пошел по Невскому проспекту. Прихожу в это училище, оказалось, что меня направили в Высшее военно-морское инженерное ордена Ленина училище имени Ф. Э. Дзержинского. Как сейчас помню, что меня принимал капитан первого ранга Радько, он говорит: «Ну, давай, сынок, твои документы». Я все подаю, и он заявляет о том, что у меня направление в высшее военно-морское училище имени С. Орджоникидзе, а такого училища в Ленинграде нет, и никогда не было. Начал он меня расспрашивать, что же я окончил. К счастью, я получил от матери письмо, в котором она сообщала о том, что оставшимся в живых на фронте десятиклассникам выдали аттестаты о полном среднем образовании на основании четвертных оценок. И я получил аттестат, который мне выслала мать, хотя по правде я эти десять классов и не кончал. Показываю этот аттестат Радько, он посмотрел, и говорит: «Хм, у тебя два пути – либо возвращайся обратно в часть, но, если хочешь, то мы тебя к себе возьмем. Ты знаешь, какое у нас хорошее училище? Ты выучишься не просто лейтенантом, от нас ты выйдешь инженер-лейтенантом». Но потом я узнал, что флот – это вещь тонкая, это тебе не пехота. Моя будущая флотская судьба закладывалась уже здесь, в училище. Есть такие военно-морские учебные заведения, так называемые строевые, как высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе, откуда выходят будущие адмиралы, дорога таким выпускникам на капитанский мостик, и есть инженерные училища, где у слушателей одна дорога – в трюм. Но все это я узнал уже потом. Тогда мне все казалось гораздо радужнее, учиться надо пять лет, и я остался. Для меня служба в течение учебы казалась раем после фронта.

По окончании училища в 1951-м году я снова попал на войну. Меня назначили в 27-й Краснознаменную дивизию подводных лодок. В Либаву. Что за война? Для меня началась холодная подводная война со странами НАТО, и сейчас в России она считается как война настоящая, потому что в ней на самом деле погибло много подводных лодок. Это была тяжелая война, она велась тайно, и в основном только на подводном флоте. Мы на средней дизель-электрической подлодке проекта 613 несли боевое дежурство на Балтике под берегами Швеции. Ходили на месяц и в Атлантику. Здесь я получил очень редкую награду – медаль «За морскую отвагу». Есть медаль «За отвагу» на земле, и есть медаль «За морскую отвагу» в холодной подводной войне.

Служил я там до 1957-го года. Семь лет нес боевое дежурство. Довольно удачно плавал, больших поломок не было, удачно диферентовались, удачно расходились с супостатом. В 1957-м году я был направлен в Военно-морскую академию кораблестроения и вооружения им. А. Н. Крылова. Успешно сдал все экзамены и окончил ее в 1960-м году. Стал работать преподавателем в Севастопольском высшем военно-морском инженерном училище, которое располагалось в бухте Голландия. Трудился я здесь до самого развала Советского Союза, в звании капитана первого ранга, старшего преподавателя, читал курсы «Электрооборудование подводной лодки», «Электрические машины», ну и, кроме всего прочего, вел воспитательную работу среди курсантов. Рассказывал им о военных действиях на суше во время Великой Отечественной войны, и какова из себя была холодная подводная война. У нас был тогда могучий подводный флот. А Черноморский флот Советского Союза по своей огневой мощи в два раза превосходил все остальные флоты стран Черноморского бассейна.

Дальше развал СССР. Наше училище закрыли, а имеющих ученое звание и степень, к тому времени я стал кандидатом наук и доцентом, пригласили в Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова, которое сейчас называется Академия военно-морских сил имени П.С. Нахимова Украины. Я здесь до сих пор преподаю.

| Интервью и лит.обработка: | Ю. Трифонов |