Б.Ц. — Я родился 17 февраля 1922 года в городе Житомире и там жил до восьми лет. Мой отец Моисей Иосифович Цалик родился в 1883 году в селе Махновка под Винницей, его родители были простыми трудовыми людьми. Маму звали Ревекка Ильинична, девичья фамилия Вейцель, она родилась в 1885 году. Мой дед по матери до революции был богатым человеком, поэтому мама окончила русскую женскую гимназию, получила хорошее образование. И мой отец, и мама были интеллигентными, умными людьми. Во время НЭПа у отца в Житомире был магазин канцкульттоваров. Когда НЭП кончился, то власти его отобрали.

В 1930 году мы переехали в Бердичев, пару лет прожили там, после этого пару лет жили в Виннице, а потом переехали в Киев — здесь папа работал на всеукраинской базе Военторга, пользовался авторитетом, получил значок «Ударник труда».

А.И. – Репрессии 30-х годов как-то коснулись Вашей семьи?

Б.Ц. – Нет, нас они не затрагивали, и то, что сейчас говорят о 30-х годах – это далеко не все правда. Может быть, кого-то репрессии и затрагивали, но я не считаю это виной лично Сталина, потому что на местах много занимались «самодеятельностью». Я могу привести пример – вот здесь на Украине был Косиор (первый секретарь ЦК партии Украины), был Постышев (второй секретарь ЦК партии Украины). И был такой нарком внутренних дел УССР Балицкий – вот его расстреляли за превышение власти. Может быть, Сталин и давал какие-то установки, но конкретные дела решались на местах. В то время Сталин был в авторитете, а потом с именем Сталина мы выиграли войну. Я считаю, что Сталин был выдающейся личностью. Да, у каждого есть свои недостатки, но это был деятель.

В Киеве я окончил 75-ю среднюю школу, до войны получил все четыре «оборонных» значка — ГТО, ПВХО, ГСО и «Ворошиловский стрелок». Тогда это было модно, у нашего поколения было высочайшее чувство патриотизма, любовь к Родине. Мы верили в будущее и стремились, в случае необходимости, защищать свою Родину, было много песен по этому поводу.

Школу я окончил в 1940 году, дело уже пахло войной, мы крепили свою оборону. Даже когда я на выпускном экзамене писал сочинение на вольную тему, то оно называлось «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Поскольку школу я окончил на отлично и имел способности к точным наукам, то мечтал поступить в университет на физмат. Но в университет меня не взяли, потому что в то время всех мальчиков отправляли в армию. О войне мне ничего не было известно, поэтому я пошел в пехоту – не потому, что она мне нравилась, а чтоб быстрее закончить службу. Я служил в Тарнопольской области, в город Чорткове, в 139-й стрелковой дивизии, которая уже имела боевой опыт в Финской войне. Западная Украина была только что присоединена к СССР, в этой операции участвовала моя сестра Вера (она служила военврачом) и муж моей второй сестры Берты.

Служил я хорошо и не испытывал на себе никаких ущемлений. Всегда проявлял активность — например, если идем в какой-нибудь поход, то я сзади плестись не буду. Выполнял различные задания командиров — заполнял партийные документы в штабе дивизии и многое другое.

А.И. – Какое было отношение к военнослужащим РККА со стороны местного населения?

Б.Ц. – Нехорошее. Были случаи, когда наши люди, стоявшие на посту, погибали – по ним стреляли. Но когда я ходил в увольнение в город или играл в футбол с местными, то никакой агрессии с их стороны не наблюдал, все было тихо-мирно.

Собственно, в Чорткове я пробыл всего полгода. Тем, кто имел среднее или незаконченное высшее образование, стали настойчиво предлагать поступать в военное училище. Я, естественно, не хотел в училище – я же на физмат хотел! Но нас туда посылали сдавать вступительные экзамены, и я ездил. Ездил еще и потому, что надо было ехать или в Киев, или через Киев, то есть можно было побывать дома. Съездил я в Киевское летное училище, в Кременчугское штурманское училище, а в третий раз меня послали в Харьковское авиационное училище связи. Опять поехал через Киев, и 14 июня 1941 года меня в Харьков провожали мама и моя девушка. Еще в школьные годы у меня в Киеве была девушка, ее звали Марианна, и я думаю, что мы с ней, в конце концов, поженились бы, если бы не было войны. Еще у меня был лучший друг, Юра Кириллов. Он учился в нашей школе и был почти абсолютно слепой, ходил в темных очках. Но язык у него был подвешен так, что остановить его было невозможно! Мы всегда гуляли втроем — Юра приходил ко мне в гости, я ему давал табака, и мы шли гулять на Крещатик. Я тогда не пил, а он выпьет стаканчик вина, закурит, и идем дальше. Мне с Юрой было выгодно гулять — он все время говорит, но ничего не видит, и я в это время мог обнимать девушку.

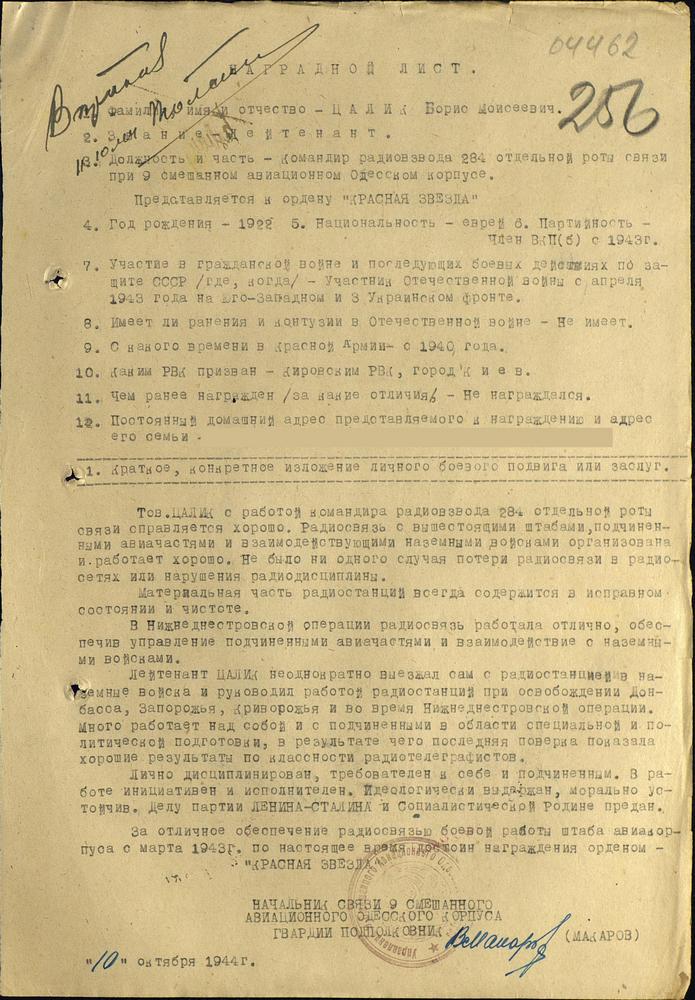

Приехал я в Харьков. 21 июня у Марианны был день рождения, я пошел ее поздравлять телеграммой, а на следующий день началась война. Все начали массово подавать заявления с просьбой отправить на фронт. Я хочу сказать, что тогда было массовое тяготение идти воевать, защищать Родину. И у меня оно тоже было. Тем более, что физически я был подготовлен – был членом спортивных организаций, ходил в Дом офицеров заниматься гимнастикой, занимался всеми командными видами спорта кроме баскетбола. Но поскольку мы были более-менее успевающими, нас перевели в группу ускоренного обучения, и я остался в училище. Учебу я закончил через полгода — сначала учились в Харькове, а потом училище эвакуировали в Ташкент. В начале 1942 года я выпустился, мне присвоили звание младшего лейтенанта, но так как я хорошо учился и имел склонности к радиотехнике, меня направили в Московский резервный батальон связи, где я занимался подготовкой радистов. Я там работал, но мы все продолжали рваться на фронт. В конце концов, организовали 9-й смешанный авиационный корпус, который вошел в состав 17-й воздушной армии, и в начале 1943 года меня направили туда командиром радиовзвода в 284-ю отдельную корпусную роту связи. С этой ротой связи я прошел войну — через всю Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию. Закончил войну в Вене. В конце войны наша часть называлась так: 10-й штурмовой Одесско-Венский авиационный корпус.

Я все время занимался радиосвязью, работал на большие расстояния. У меня было несколько радиостанций, которые обеспечивали связь. Главная моя функция заключалась в том, чтобы обеспечить бесперебойную работу радиостанций. Конечно, во время каких-то сложных военных операций я сам садился за ключ и работал — у меня был первый класс радиста. Поскольку я был офицером, то во время наступательных операций меня с радиостанцией все время направляли на передовую для того, чтобы наводить наши самолеты на цели противника. Я работал со штурмовиками и истребителями, часто был на передовой, получил там ранение. Причем мы не просто находились на передовой, а были впереди пехоты — для того, чтобы не было помех от деревьев, строений и так далее. А пехота часто сидела в лесу, поэтому наша задача была выйти как можно дальше вперед, чтобы было меньше помех.

Я считаю, что мой радиовзвод работал эффективно. За время войны по наведению наших радиостанций было сбито более сорока самолетов противника. Недаром говорили, что пехота — «царица полей», артиллерия — «бог войны», авиация — «сталинские соколы», а связь — это «нерв армии». Без связи воевать невозможно. А когда дело касается наступления, то проводную связь не всегда можно обеспечить. Нужна радиосвязь – она мобильная, можно держать связь на большом расстоянии. А что касается самолетов – то тут, естественно, возможна только радиосвязь. У нас не на всех самолетах-истребителях стояли радиостанции – приемники-передатчики были только у командиров звеньев, а у остальных стояли только приемники. Командир звена дает своим летчикам команды по радио – квадрат такой-то, ориентир такой-то. А моя задача состоит в том, чтобы работала радиостанция. Чаще всего я брал на передовую одну радиостанцию, иногда две — если планировалась масштабная операция. Сначала у нас были советские станции РСБ-Ф, а в 1944 году появились американские.

Первые бои у нас были в Ворошиловградской области — и тогда, и позже наш корпус взаимодействовал с 8-й гвардейской армией генерал-лейтенанта Чуйкова. Его самого я первый раз увидел в спокойной обстановке – верхом на лошади, в брюках-галифе, в сапогах со шпорами, в белой рубашке с короткими рукавами, в темных очках и черная-черная шевелюра. Тогда же, под Ворошиловградом, я видел психическую атаку немцев на командный пункт Чуйкова — пехота шла как в фильме «Чапаев». Мы были вынуждены вызвать штурмовую авиацию, и их там положили хорошо, взяли много людей в плен, в том числе одного нашего провокатора, который был с немцами — по-моему, он был калмык. После того как психическая атака закончилась и немцев взяли в плен, они даже не хотели сидеть в одном помещении с этим предателем.

Там же, под Ворошиловградом, нам пришлось выходить из окружения. Я со своей радиостанцией и несколькими солдатами ехал на «полуторке», в общей колонне. Помню, что шофером у меня тогда был Ворковенко, а машина была такая, что от стартера не заводилась — только от ручки. Ехали-ехали, вдруг пришлось резко затормозить, задняя машина нас ударила, и наша машина врезалась во впереди идущую. У нас поломался радиатор — ехать дальше нельзя. Все уехали, а мы остались. Что делать? Ребята пошли искать, нашли какой-то комбайн, у которого точно такой же радиатор, только патрубки стоят наоборот. Поставили его на машину под углом сорок пять градусов, и так, с открытым капотом, выехали.

Под Ворошиловградом был еще один момент — как-то подъезжаем к передовой, и тут начинается сильнейшая бомбежка. Заехали за бугор, остановились, стоим. Бомбежка кончилась, мы поехали дальше, и вдруг, ни с того ни с сего, врываемся в колонну немцев! Один из них подходит к нам, показывает фотографию, на которой он в красноармейской форме с девушкой и просит, чтобы мы оказали помощь. Оказывается, это наши когда-то попали в плен, немцы их переобмундировали в немецкую форму «с иголочки», выдали продовольствие — котелки с медом, сахар и все остальное. И пустили на нас. Наша разведка это дело обнаружила и организовала их переход на нашу сторону, а немцы все поняли и начали их бомбить. Сильно их разбомбили, мы набрали целую машину этих раненых ребят, отвезли в ближайший госпиталь. Отношение к ним было нормальное – тем более, что они сами просили о помощи. Я у них взял «на память» пистолет «Парабеллум».

Потом мы продвинулись на запад и вышли к реке Северский Донец возле Славяногорска. Там были такие сильные бомбежки, что трупы висели на деревьях. Мы как-то пошли купаться, а в реке вода красная от крови! Под Славяногорском меня ранило. Мы стояли на передовой впереди пехоты, в лесу, и вдруг появился немецкий самолет «Фокке-Вульф 190» – разведчик. И какой-то придурок стрельнул в него трассирующим патроном. Через некоторое время прилетела масса самолетов-бомбардировщиков, все к черту разбомбили. Радиостанцию мы успели спрятать, а самим деваться некуда. Несколько человек погибло, рядом со мной одного капитана убило осколком, а меня поранило — несколько осколков попало в челюсть, повредило пальцы. Меня никуда не отправляли, оказали помощь на месте.

Мы входили в состав 3-го Украинского фронта, который двигался по южной части Украины. Из Донбасса мы шли к Днепру, через Днепр переправлялись в Запорожье — обошлось без приключений, потому что фронт уже пошел дальше. Помню, что видел взорванный ДнепроГЭС. Потом наш корпус шел через Кривой Рог, Вознесенск, Одессу и дошел до Молдавии. Самые тяжелые бои у нашего корпуса были под Кривым Рогом и Вознесенском. Но Вы знаете, мы считали, что выполняем свою задачу, и никто не трусил. Вот, например, немцы бомбят – а я стою наверху возле окопов, занимаюсь наведением. Пехотинцы сидят в окопе, один кричит: «Лейтенант, давай сюда! Чего ты там стоишь?!» Схватили меня за руку, затащили в окоп, и я случайно на кого-то наступил. Говорю: «Извините». Пехота потом долго смеялась!

Между прочим, на Украине нас не везде принимали с радостью. Помню, где-то в Одесской области зашли в одну хату попить воды, а хозяйка отвечает: «Нема. Німці забрали!»

После Украины мы участвовали в Ясско-Кишиневской операции, стояли в городе Кэлэраш в Молдавии, потом вошли в Румынию. И где-то в это время мы получили две новые американские радиостанции SCR-399-А – исключительно хорошие, очень мощные, работали на ультракоротких волнах и обеспечивали высочайший уровень связи. Заводились они от стартера, в качестве генератора у них был виллисовский мотор, а советские станции нужно было крутить вручную, чтобы завести двигатель — мы называли их «солдат-мотор». Каждая американская радиостанция была установлена на машине — на «форде» или «студебеккере». Мы с моим солдатом Колей Катковым ездили в Москву изучать эти новые станции, были там где-то неделю, потом вернулись к себе.

После того, как я получил новые радиостанции, стало легче работать. Когда я обслуживал кого-нибудь из командующих, то их к радиостанции уже не приглашал, а делал вынос микрофона в палатку, и они оттуда работали. В Румынии у меня был такой случай – однажды начальник связи дает радиограмму. Была отличная слышимость, один из заместителей Чуйкова ее принял, а потом меня вызывают к нему в палатку, чтобы я предъявил текст радиограммы. А я ее не записал, потому что слышимость была шикарная, они работали микрофоном. Я ему отвечаю, что записи нет, а он мне говорит: «Бери автомат – поедешь в штрафной батальон!» Я вернулся к радиостанции, посидел, мне удалось найти корреспондента, с которым была связь, и он мне повторил эту радиограмму. Я отдал ее этому командующему, он был доволен, руку мне пожал.

А.И. — Вы каким-то образом отбирали солдат к себе в радиовзвод?

Б.Ц. — У меня такого не было. Единственное что было, так это вопрос с девушками, которые прибывали после подготовки — недалеко от Москвы была школа радисток, они оттуда выпускались. И они иногда просились в один взвод на пару с подружкой. Я как-то пошел навстречу, взял во взвод двух подруг — радистку второго класса Антонину Смирнову (мою будущую жену) и ее подружку Фариду Ахметову, татарку. Между прочим, Фарида мне пишет до сих пор. А иногда звонит, говорит: «Все уже поумирали, а мы с тобой еще живем».

А.И. — Проводили какое-либо обучение радистов?

Б.Ц. — У меня это дело было поставлено очень хорошо. В затишье, когда не было наступлений, мы занимались боевой подготовкой и совершенствовали свои навыки в вопросах радиосвязи — прежде всего, работу на ключе. И это было очень важно для солдат даже с материальной точки зрения, потому что радисты разного класса получали разные звания и разную зарплату. Радист третьего класса — это ефрейтор, второго класса — сержант, первого класса — старшина. Я в одно время подготовил много радистов, а чтобы это дело утвердить, надо было пригласить представителей из армии. Приехал представитель из армии, видит, что почему-то у меня слишком много радистов, и засомневался. Говорит: «Знаете что? Давайте проверим Вас. Если Вы подтвердите свой класс, больше проблем не будет ни у кого!» Я говорю: «Договорились!» И я подтвердил и первый, и второй классы радиста на аппарате Морзе. Больше они ничего не проверяли, все вопросы ко мне были сняты.

После Румынии мы двинулись на Болгарию. Стояли в Софии, там было более-менее спокойно – я даже ходил в церковь на экскурсию. В октябре 1944 года мы освобождали Белград. Потом форсировали Дуная в районе Белграда и наступали на Венгрию, во время этой операции я обеспечивал радиосвязь для генерала Чуйкова, генерала Толбухина. В Венгрии мы стояли сначала в Сегеде, потом под Будапештом – в городке Дунахарасти. И ребята где-то нашли много спирта. Мы, конечно, собрались и выпили понемножку. А у меня начальником одной из радиостанций был сержант Созинов, у него в то время была какая-то чесотка, ему выписали лекарство. Ну и когда мы выпили, то решили над ним пошутить, дали ему выпить это лекарство. Он выпил – и ничего.

В Венгрии были тяжелые бои — на озере Балатон, на озере Веленце. Моя работа везде была та же самая — радиосвязь. Немцы неоднократно ходили в контратаки, но как-то обошлось, наши удержались. Потом мы пошли наступать дальше, брали города Секешфехервар, Мор, Веспрем, Эньинг. Где-то к концу марта или началу апреля 1945 года вступили на территорию Австрии.

В Австрии мы стояли в Эберсдорфе – это недалеко от Вены. Обстановка была довольно спокойная, мы там уже и в футбол играли. 2 мая 1945 года взяли Берлин, и в честь этого наше командование решило ночью устроить торжественное построение. После построения выпили так, что все были пьяные, а один шофер по фамилии Львов сильно напился. Куда его девать – посадили в подвал, чтобы не дебоширил. А он в подвале наткнулся на какую-то канистру и решил выпить еще. А в канистре оказался электролит. Хлебнул он этого электролита, и его отвезли в госпиталь в Ленинград с тяжелейшими внутренними ожогами.

Войну я закончил в Вене в звании старшего лейтенанта. Там мы съездили на могилу Штрауса, Бетховена, были на могиле Ференца Листа в Винер-Нойштадте. Были в ратхаусе, где Гитлер толкал речь, видели эту трибуну. Вена произвела на меня большое впечатление – очень красивый город. Кроме нас там находились англо-американские войска – помню, они ходили по городу, такие высокие, крепкие парни. Мы их часто встречали, но особо не общались, потому что никто из нас не знал английского языка.

Кстати, в Австрии к нам хорошо относились — мы вели себя прилично, никого не трогали, спокойно общались с местным населением. Когда мы жили на квартире в Эберсдорфе, то хозяйка была убеждена, что это мы начали войну, а не немцы. Я ей разъяснял, что это совершенно не так.

А.И. — Хочу задать Вам еще несколько вопросов о войне. У Вашего взвода были большие потери?

Б.Ц. — Нет, потери у нас были небольшие — может быть, несколько человек за все время. Иногда люди погибали не на передовой, а в тылу. Служил у меня шофер по фамилии Важенин, он был старше других, лет около сорока. Это был шофер-виртуоз — например, когда переправлялись через Дунай, то по понтону никто не хотел ехать первым. Все боялись, что машины потонут. Важенин решил попробовать понтон, поехал первый с открытыми дверями и успешно переправился — его очень благодарили за это дело. А после этого мы стояли в Панчево — есть такой город возле Белграда. Была какая-то передышка, все решили отдохнуть, пообедать, а Важенин пошел прогуляться по городу, посмотреть, что там творится. Смотрит — в доме в полуподвальном помещении открыто окно. При отступлении немецких войск гражданские немцы ушли вместе с ними, и некоторые квартиры пустовали, в том числе и эта. Он туда залез и стал шуровать, что-то искать. А в это время в город зашли югославские части, и тоже хотели где-то разместиться. И один из югославов прогуливался возле этого дома с винтовкой, услышал какой-то шум, подошел поближе, а Важенин в это время внезапно выпрыгнул из окна. И этот югослав с перепугу надавил на курок и застрелил его. Вот такая нелепая смерть. Мне потом сделали замечание за этот случай: «Как это так, человек погиб!»

А.И. — В Вашем взводе служило много девушек. Завязывались ли близкие отношения с ними?

Б.Ц. — Конечно. Многие наши девушки повыходили замуж. Мне была симпатична Тоня Смирнова. И мы хорошо смотрелись вместе — я был абсолютный брюнет, а она абсолютная блондинка.

Когда началась война, моя девушка Марианна поехала в эвакуацию, там окончила Свердловский медицинский институт и всю войну писала мне письма. А в конце войны прислала очередную открытку и написала: «Забыла тебе сообщить, что я вышла замуж». Я предполагаю, как это получилось — там в Свердловске был парень по фамилии Венчиков, и он, видимо, как-то ее спровоцировал выйти за него замуж. Я сказал об этом Тоне, а она мне говорит: «Женись тогда на мне». И мы с ней расписались.

Моя жена родом из Удмуртии — из такой глуши, что когда я первый раз поехал к ней домой в отпуск, то я туда еле добрался, ехал на перекладных. А когда я туда приехал, то просто удивился — в какой глуши она жила. Я ее оттуда забрал, а потом, когда мы жили в Риге, забрал к нам и ее маму с братом. Ее мама даже не знала, что такое газированная вода! Когда я вез тещу в Ригу, то мы делали пересадку в Москве, и ей пить захотелось. Я пошел, набрал ей газированной воды, а она закашлялась, не могла ее пить — не понимала, что это такое!

Моя супруга была очень начитанная, любила книги. Когда мы жили на Урале, она поступила в пединститут, очень хорошо училась. У нее была способность думать самостоятельно, высказывать свое мнение, самостоятельно выполнять задания, а не «катать» со шпаргалок.

А.И. – Вы брали трофеи на войне?

Б.Ц. – Брал, но в общем, трофеи меня не очень интересовали. У меня есть трофейный помазочек для бритья, часы, еще какие-то мелочи. Помню, один раз взял свитер, так в нем было столько вшей, что их никак нельзя было вывести!

Когда брали Будапешт, командир корпуса отправил меня привезти ему хорошую машину. Я взял с собой шофера, старшину, сели на «виллис» и поехали. Днем в городе были сильные бои, поэтому поехали вечером, когда все успокоилось. По дороге наткнулись на какой-то разбитый склад алкоголя, взяли бутылку, там же нашли машину «паккард». Потом смотрим — какой-то дом, там свет горит, дверь открыта. Мы в этот дом зашли и переночевали, там было полно всякого барахла, мы кое-что взяли — шубы, ковры. Я потом это все отдал командиру, а себе отставил только чемоданчик, который у меня сохранился до сих пор.

А.И. — Как кормили на фронте?

Б.Ц. — С питанием особых проблем не было, мы получали американские консервы.

А.И. — Вас каким-то образом контролировал СМЕРШ?

Б.Ц. — Я знал, что существует такая служба, но лично меня они не трогали. Понимаете, они ко всем подряд не подходили, а привлекали только тех, кто мог оказать им помощь.

А.И. — Сталкивались с проявлениями антисемитизма?

Б.Ц. — Я на себе не испытывал никакой дискриминации, никаких ущемлений из-за того, что я еврей. Политика была такая, что все люди братья, что мы все товарищи, что мы единый советский народ. И у нас служили люди самых различных национальностей. Например, у меня были два солдата, мои закадычные друзья, два Коли – украинец Коля Дрозденко и русский Коля Катков. Когда меня после войны направили в Арад, то они оба поехали со мной – не хотели со мной расставаться! Вообще я против того, чтобы делить людей по национальностям. Вот Вы украинец, а я еврей – что нам с Вами делить? Все люди созданы Богом без всяких национальностей!

А.И. — Как сложилась судьба Вашей семьи во время войны?

Б.Ц. — Мои родители остались в Киеве и погибли в Бабьем Яру... У меня на память остались их письма и пятьдесят рублей, которые папа дал мне, когда я уходил в армию. Дедушек и бабушек тоже убили немцы... А сестры пережили войну. Берта дожила почти до ста лет, умерла недавно. Во время войны она находилась в тылу, потому что у нее был маленький ребенок. А Вера прошла всю войну, была военврачом, мы с ней даже воевали на одном фронте – на 3-м Украинском.

А.И. — Чем награждены за время войны?

Б.Ц. — У меня орден Отечественной войны II степени, два ордена Красной Звезды и медали: «За боевые заслуги», «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». Кроме того, есть болгарская медаль.

После окончания войны нас перебросили в Бухарест. Через несколько месяцев части стали расформировывать, и меня послали в Трансильванию, в город Арад. Сначала я командовал взводом, потом отдельной ротой, а потом был начальником штаба отдельного батальона связи 3-го гвардейского Смоленско-Будапештского корпуса, которым командовал Каманин – герой-челюскинец. Служить в Румынии было неплохо, мы получали два оклада – один в румынских леях, а второй в советских рублях. Потом я решил учиться, и в 1947 году поехал поступать в Рижское Краснознаменное высшее инженерное авиационное училище, на радиотехнический факультет. Сейчас говорят, что евреев не принимали на учебу, сильно ограничивали в карьере – я в это не особенно верю. Может быть, где-то на местах такое и было, но лично я никогда не чувствовал ущемлений по национальной линии. Расскажу Вам, как я поступал. В школе у меня была хорошая подготовка по точным наукам, и когда я поехал поступать в Рижское училище, то взял пропуск туда и обратно – чтобы ехать назад дослуживать, если не поступлю. Захожу в экзаменационный зал, беру билет и демонстративно иду к доске. Вы помните что-нибудь из школьного курса физики – закон Ома, например? Нет? А я все это помнил тогда, и помню до сих пор. Мне как раз закон Ома и попался – что мне стоило ответить? Математику я тоже знал хорошо, но мне попалась теорема по треугольнику Паскаля, я стал писать на доске, и не мог сообразить, как она доказывается. И один из членов комиссии, тоже старший лейтенант, видя, что я знаю, но не могу попасть в точку, решил мне помочь. Говорит: «Товарищ старший лейтенант, Вы не с того начинаете!» А я, вместо того, чтобы послушать его, отвечаю: «Товарищ старший лейтенант, когда я начну отвечать, тогда будете задавать мне вопросы!» Конечно, я лихачил – может, это не совсем хорошо. Но, тем не менее, я поступил! Хоть я и мог проявить характер, но меня никто не притеснял. На нашем курсе было несколько евреев, и, по-моему, у них тоже не было проблем во время учебы, хотя кто-то из них учился хорошо, а кто-то не очень.

В 1952 году я закончил училище, диплом защитил на отлично. Мечтал быть преподавателем, у меня были склонности к этому делу, но меня послали «на эксплуатацию» — инженером авиационной службы Уральского района ПВО. А когда на базе района сформировали 4-ю отдельную армию ПВО, я стал главным инженером 49-го корпуса ПВО.

А.И. – Когда мы встречались в Хеседе, Вы упоминали, что были причастны к перехвату американского летчика Пауэрса. Не могли бы рассказать об этом подробнее?

Б.Ц. – Это произошло 1 мая 1960 года, мы тогда жили в Свердловске, я уже был главным инженером 4-й армии ПВО по радиотехническому оборудованию самолетов. В то время у нас появился один парень по фамилии Резник, украинец, занимался двигателями. Он как раз получил квартиру, и, конечно, надо было обмыть ее, как положено. Мы с женой собираемся ехать к нему в гости, она стоит у окна и говорит: «Что такое? Вроде как зенитки стреляют». Она же была на фронте, знала, что это такое. Ну ладно, мало ли чего зенитки стреляют, поехали обмывать эту квартиру. Возвращаемся домой, а меня уже разыскивают. В чем дело? Оказывается, над Свердловском появился иностранный самолет-разведчик, и его заметили радиолокационные станции. В состав радиооборудования самолетов входит такой агрегат как радиолокационный ответчик – если в воздухе замечен самолет, то надо определить, что это за самолет. Если визуально и по радио определить невозможно, то посылают запрос азбукой Морзе – если самолет отвечает, то он свой. А если не отвечает – то это самолет противника, и его надо атаковать. Так вот посылали этому самолету сигналы, он на них не ответил, и наши решили его атаковать. Подняли два самолета-истребителя МиГ-19 из Перми: ведущий – Айвазян, а ведомый – Сафронов. Они поднялись, но не смогли достать его по высоте – тот летел на высотах до двадцати тысяч метров, а эти не могли подняться выше пятнадцати тысяч. Им дали команду уйти – поскольку самолеты достать не могут, решили сбивать ракетами «земля-воздух». Но перед тем, как выпускать ракеты, прямо с завода подняли новейший сверхзвуковой самолет Т-3, который мог подниматься на высоту двадцать с лишним тысяч метров. Летчика послали на таран, но поскольку у него была очень большая скорость по сравнению с американским U-2, то он проскочил мимо него, как муха, и не сбил. Но человек пошел на самопожертвование! Вы понимаете, у нас была такая психология, что люди защищали Родину и были готовы пожертвовать жизнью.

Когда начали стрелять ракетами, то нашим летчикам дали команду выйти из зоны зенитного реактивного огня. Сафронов передал: «Я вас понял, выхожу!» Но его самолет сбила ракета и он погиб. Появилось предположение, что Сафронов не ответил на сигнал, и моя задача была найти в обломках его самолета кодовый щиток, чтобы убедиться в том, что он хотя бы был включен. Нашли кодовый щиток, он оказался включен, с ним все было нормально. Потом мы с командующим авиацией поехали проверять артиллеристов, и, поскольку я в этих вопросах разбирался, то выяснил, что они уже длительное время не выполняли регламенты работы по запросчикам. Поэтому, возможно, что 1 мая у них возникла неисправность запросчика, а к Сафронову никаких претензий не было. Между прочим, Айвазян потом женился на вдове погибшего Сафронова.

Говорили, что Пауэрса сбили одной ракетой. Ничего подобного – там выпустили восемь ракет. Когда Пауэрса сбили, и он начал приземляться, местные жители подумали, что это советский летчик, поехали его спасать, а оказалось, что это американец. Лично я Пауэрса не видел, но видел обломки его самолета U-2. Наша задача была вывезти эти обломки в Москву, так что я принимал участие только в распознавании и анализе этого события. На память я отрезал кусочек парашюта Пауэрса и кусочек провода от его самолета. Самого Пауэрса тоже забрали в Москву и через два года обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля. Между прочим, за пару месяцев до случая с Пауэрсом, где-то в марте 1960 года над городом Троицк Челябинской области уже был замечен такой же самолет-разведчик. Его вели наши радиолокаторы, а потом он развернулся и ушел.

У нас были разные случаи. Командующим авиацией у нас был генерал-лейтенант Масин. А раз он командовал авиацией, то должен был летать на самолетах. Однажды он должен был лететь из Перми в Свердловск, и ему готовили самолет. А когда самолеты стоят, то с них на ночь снимают аккумуляторы и увозят на подзарядку. Масин почему-то решил вылететь раньше назначенного срока, поэтому ему не успели установить аккумуляторы. Он улетел без аккумуляторов и, к счастью, благополучно долетел, хотя могло бы случиться ЧП.

У меня сложились хорошие отношения с главным инженером армии, его фамилия была Ротшильд. Он всегда брал меня с собой на проверки, а по результатам каждой проверки надо было написать отзыв. Я садился, он мне диктовал, и я писал – сразу начисто, без всякого чернового материала.

На Урале я отслужил почти тридцать лет. Потом у меня сложилась такая ситуация, что надо было увольняться по семейным обстоятельствам, и я уволился, переехал в Киев. В Киеве еще много лет проработал в украинском «Аэрофлоте» в оперативном отделе, который боролся с простаиванием авиатехники, занимался восстановлением и поддержкой авиарейсов. Летал по всему Союзу, ездил в Чехословакию, в ГДР. Работали мы круглосуточно, показывали хорошие результаты. Когда нас проверяла комиссия из Москвы, то они сказали, что у меня отдел лучший в Союзе. Там я работал до восьмидесяти лет, потом ушел на пенсию. Вот такой мой путь. Не поступил я на физмат, как мечтал, но, тем не менее, служил и работал плодотворно. Меня уважали и я уважал людей – как подчиненных, так и вышестоящих. Мне есть что вспомнить. Считаю, что не зря прожил жизнь, что оказал какую-то помощь и армии, и Аэрофлоту. Так что мне не стыдно за себя.

В партию я вступил еще в начале 1943 года и был ее членом почти пятьдесят лет. Причем в партию вступали не просто так, «от нечего делать», а коммунистам поручали более ответственные задачи.

Я человек еврейской национальности, но я такой относительный еврей – языка не знаю, обычаев не знаю. Правда, в последнее время начал интересоваться Библией, с большим удовольствием читаю Евангелие. Во-первых, это история Иисуса Христа от начала до конца, а во-вторых, там много пословиц, которые мы употребляем, не зная, откуда они происходят. То же самое с религиозными праздниками. А я не могу отмечать праздник, не зная его смысла – если выпивать, так нужно знать, за что.

Я человек еврейской национальности, но я такой относительный еврей – языка не знаю, обычаев не знаю. Правда, в последнее время начал интересоваться Библией, с большим удовольствием читаю Евангелие. Во-первых, это история Иисуса Христа от начала до конца, а во-вторых, там много пословиц, которые мы употребляем, не зная, откуда они происходят. То же самое с религиозными праздниками. А я не могу отмечать праздник, не зная его смысла – если выпивать, так нужно знать, за что.

У меня есть дочка, внучка и правнук. Жена, к сожалению, уже умерла. Откровенно говоря, мне одному плохо, очень плохо — поговорить не с кем. Поэтому я стараюсь больше встречаться с людьми. Меня иногда приглашают в школу — тут, на Русановке. И как-то один школьник задал мне такой вопрос: «А сколько Вы лично убили немцев?» Я говорю: «Ни одного. Я же не ходил в атаку, моя работа была обеспечивать радиосвязь».

А.И. — Вспоминаете войну?

Б.Ц. — Вспоминаю с хорошим чувством. Было высокое чувство патриотизма и большая любовь к Родине — то, чего сейчас нет. Люди шли в атаку «за Родину, за Сталина». А сейчас кто-нибудь пошел бы «за Родину, за Януковича»?

Конечно, бывало и кое-что не очень приятное. Когда под Ворошиловградом была психическая атака немцев, один наш командир артиллерийского дивизиона сильно громко шумел — командовал своими. И Чуйков говорит адъютанту (адъютантом был какой-то его родственник): «А ну пойди, наведи там порядок!» Тот пошел, как врежет ему по роже! А командующим артиллерией у Чуйкова был генерал-майор Пожарский — он так ругался матом, что я такого не слышал никогда и нигде!

А.И. — Борис Моисеевич, у меня есть еще один вопрос к Вам — не сочтите его нескромным. Как Вам удается так молодо выглядеть и оставаться таким энергичным?

Б.Ц. — Вы меня только не сглазьте... Да, пока что я чувствую себя неплохо, но особых секретов у меня нет — я много не ем, много не пью, живу без излишеств. Стараюсь вести активный образ жизни, не конфликтовать с людьми — я хоть и обидчивый человек, но не злопамятный. А еще я люблю что-нибудь напевать — это помогает жить. Не зря раньше пели: «Тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет!»

| Интервью и лит.обработка: | А. Ивашин |