- Я родился в 1917-м году, 19 сентября, в Татреспублике, село Моросы. Мои родители – и отец, и мать – учителя. Кстати, мать – заслуженный учитель Белорусской ССР. Почему так? Вот я немножко перепрыгну вперёд. Когда в 1944-м году я Белорусскую операцию в 5-й танковой армии прошёл, посмотрел, что в Белоруссии в целом мило, но ужаснулся, что дети там одеты в мешки и в школах учителей нет. А мать у меня была учительницей в Перми ещё с царских времён. Она была знакома ещё с Лениным. Когда я ей обрисовал картину, она сразу решила: «Поеду в Белоруссию, поднимать». Поехала туда – и была 1944-й, 1945-й, 1946-й и 1947-й год. Там её наградили, дали ей звание Народный учитель республики. Но она, к сожалению, уже давно скончалась.

С отцом у меня – хуже. Он – сын священника. Но этот священник – мой дед – всех своих детей отдал в обучение по высшему классу. В 1928-м году в трудное время для семьи отец поехал искать более удобное место, где жить – и пропал. И всё, без вести. Вот, к сожалению, так. Он был во время гражданской войны командиром в Красной Армии, прошёл фронт Восточный, вернулся после демобилизации уже, и вот решил поехать на юг. И, к сожалению, вот что-то такое там получилось. В то время было трудно, жуткая обстановка на юге была. Следа его – нет. Вот такая история.

Как для юмора: я помню, что, когда приехали в Пермь, это 1926-й год, тогда была безработица, ещё живой отец был, и вот они с матерью ходили в качестве безработных. Мать в Наробраз, как учительница, дала заявление, чтобы ей работу дали. Ждала пакет. Наконец, она получила его, прочитала и вдруг заплакала. Я говорю: «Что ты плачешь?» Она читает бумагу из Наробраза, говорит – там написано: «Шкрабу Веселицкой представляется место в такой-то школе. Меня при царе исправник называл «барышня учительница». «Шкрабом» меня назвали в первый раз!» А это «школьный работник», понимаете? И – обида. Но, я помню, потом – радость: она работает, работу дали… Те годы были сложные. Я это так: для юмора, что ли, сегодняшнего.

Дальше. У матери осталось четверо детей. Значит, мы – я, двое женщин и двое ребят. Я в то время в школе занимался радиолюбительством и, кроме того, от школы занимался общественной деятельностью. Меня послали… было такое – РКИ: рабоче-крестьянская инспекция, которая имела право всех негодяев снимать с работы и жалобы трудящихся принимать. Тогда грамотных было мало: даже среди руководящих людей не все грамоту знали. А мне к тому времени – уже 13 лет. Грамоту, конечно, знал: кончал семилетку. Меня и послали в РКИ: в помощь.

Там зачислили в так называемую «лёгкую кавалерию»: расследование жалоб трудящихся. Сейчас это, может быть, смешно выглядит: 13-летний, но это был по сегодняшнему году не 13-летний, это был по крайней мере 15-18-летний уже по соображению. Я там активно участвовал в расследовании жалоб, меня посылали по всяким делам. И когда в 1931-м году закончил школу-семилетку – мать сказала: нужно учиться дальше. Но…

Вы не знаете, что такое 1931-й год? Это трудный год, голодный год. Тогда была безработица. А я решил пойти работать. И из РКИ, из бюро жалоб, мне написали бумагу: «В радиоузел – рекомендуем». Меня взяли учеником. 14 лет мне уже было (в сентябре исполнилось), прихожу домой, говорю, что вот «я поступил на работу». Она – в слёзы: «Как это?!» Но это было так, потому что я работал уже, учился учеником.

У меня был уже опыт радиолюбительский, а в то время это было очень такое интересное и редкое, знания у людей были. Заочно учился в техникуме, работал в радиоузле. Работал там семь лет: для того, чтобы дальше учиться. Тоже факт, может быть, для юмора: в то время было трудно с питанием, но радиоузел принадлежал Горкоопсовету – и они добились, чтобы все работники радиоузла при выходе с работы через проходную получали килограмм чёрного хлеба. Я с килограммом чёрного хлеба, да в довесок всем карточкам, которые были – это было большой плюс уже к тому времени. Это не просто шутки.

В общем, там я стал уже помощник техника, техником. Кончил вечерний индустриальный рабфак, хороший рабфак был. В то время туда посылали лучших специалистов, которых можно было собрать. Действительно, они нас обучили, и я подал заявление в Горьковский индустриальный институт. Мне очень хотелось быть инженером, радиоинженером – тем более. Сейчас «инженер» когда говорят – смотрят так… специальность такая неважная… а в то время – инженеры пофамильно были известны по месту жительства. «Вот там живёт инженер!», понимаете? И мне очень хотелось закончить высшее образование, конечно.

И вот такая картина: я прекрасно поступил в индустриальный институт: «пять», «пять», «пять» – все. И потом учился добросовестно. 1938-й год, конкурс – пять человек на место. Многовато. Во время конкурса из пяти предметов я получил пятью пять – двадцать пять. Плюс к этому рабфак, плюс к этому по этой же специальности уже семь лет работы. Я, понимаете, извините, гоголем – и заботы никакой нет.

Когда кончилась сессия вступительная, приёмная комиссия собралась… и там человек сто собрала первых, персонально вызывают. И вот в числе наиболее таких отличившихся вызывают меня. Директор института читает: «Так, кончил рабфак с отличием, поступил к нам без всякой задержки, прошёл все эти вещи, работает, рекомендуют. Да, – говорит, – вот радиофакультет».

Смотрит на комиссию приёмную – и там сидит один человек, который вот так вот, понимаете, качает головой. И он замолк. «Вы куда желаете?» Я говорю, что, конечно, на спецфакультет! Он опять смотрит, что там человек… там что-то такое… опять качает. «Нет, – говорит, – мы вас туда принять не можем. Мы вас можем принимать на любой факультет института: металлообработки, сборка, ВАЗ тут рядом, понимаете. (Так у автора. – Прим. ред.) Любой выбирайте, металлодавление, ещё что-то такое». Я говорю: «Простите, с чего это вдруг? Я решил давным-давно свою специальность такую, и – претензий нет». Он опять смотрит…

А это был, оказывается, председатель мандатной комиссии, как называлось: которая смотрела, кого кто из себя представляет, может быть, что-нибудь такое, что его нельзя. И он решил, что, поскольку у меня неизвестно где отец, и кроме того, он – сын священника... Сейчас это не так позорно, а тогда это было, что чуть ли не контрреволюционер – священник, понимаете? «Нет, не могу». Мне опять: «Выбирайте любой». Ну, а я к тому времени уже человек – дорогу жизни прошёл, тёртый. «Что это такое, – говорю, – почему?» - «Нет, не можем».

Третий, последний, заход делают, третий раз предлагают. Ну, я вижу – деваться-то мне некуда. «Хорошо, – говорю, – автофакультет – поступаю». Поступил на автофакультет – и год проучился. Этот год я прошёл с жалобами. А год был серьёзный, 1938-й. И люди смотрели: а может быть, действительно, чёрт его знает. Раз его не пускают – так, стало быть, не пускают, понимаете? Комсомолец я был, ну что ж такое? Ни в какую. Я сначала жалобу по учебной части. Отказ: «Не можем рассматривать». Что делать? Депутаты тогда были в Верховный Совет. Пробился к нему. Он внимательно посмотрел, посочувствовал, говорит: «Это дело политическое, я не могу в него ввязываться». Все боялись попасть куда-нибудь. Я попытался через суд. Прихожу в суд подавать заявление. Читают, тоже сначала кивают головами: «Как так?» А потом смотрят, по какой статье. «Ах, по статье мандатной комиссии… вы знаете, – говорят, – мы не можем ввязываться в это дело». Прошёл год. Я – что делать?..

И написал большое и – откровенно говоря, на сегодняшний день – злое письмо по адресу Йосифа Виссарионовича Сталина. И послал туда. Понимаете? И всё, послал туда. Если меня год толкали тут – пришёл ответ через две недели. Ко мне пакет, что «ЦК ВКП(б) рассмотрело вашу жалобу и дало указание туда-то». И я прихожу к директору института – а он уже ждёт: ему уже дали тоже, что, мол, значит, от Сталина, понимаете, человек пробился. В эти годы. Тем более – 1938-й год. Вот так вот. В общем, прихожу к нему. А этот человек из мандатной комиссии – он был второй секретарь Горьковского обкома. И к тому времени его сделали деканом спецфакультета, он был секретный. Радио тогда – секретное дело, спецфакультет. Я тоже прихожу: «Вот тебе на». Он рожу покривил, этот… Чипашов его фамилия была.

«В вашем распоряжении, пожалуйста… только со второго уже курса. Вам придётся кое-что дополнить». Дополнил, стал учиться. Вы знаете, это был очень серьёзный момент. У человека возникла несправедливость и была несправедливая Советская власть. Ну, подумаешь, там уже 19 лет, 20 лет, возникла: «Ну, что же это такое?! Кругом разговоры – одно, а на деле – другое». И когда я получил вот такой ответ – конечно, всё встало на своё место. Тогда была у меня трудность, так сказать: мне же помогать некому было. Я на вечерний факультет записался (того спецфакультета), работать дополнительно стал, для того чтобы заработать, чтобы нормально жить…

Учился. До 4-го курса доучился – война. Война. В первый попал, в самый первый набор.

- Николай Валентинович, давайте немного остановимся на 22-м июня. Как Вы узнали о начале войны?

- Узнал я – очень просто. Я уже в то время готовился, всегда слушал внимательно эфир, где что происходит. И вот слышу по радио, что Германия захватила Югославию, покорила её. А было ясно, что, собственно говоря, мы должны были помогать Югославии. Тут уже сразу к тому времени пришла мысль, что дело плохо. Что, несмотря на то, что к тому времени даже Гитлер личное письмо прислал Сталину, оно было в мае-месяце, правда, 1940-го года, что это, так сказать, брехня англичан и американцев, что Германия думает нападать. И своей честью представителя Германии Гитлер клялся, что это ерунда. Документ такой прислал. То есть, не было сомнения «будет/не будет». А тут было чувство, что уже дело нехорошее, что дело такое трудное.

И вот 22-го июня услышали, что идёт война. Мы, весь спецфакультет, 14 человек, в то время – комсомольская организация – пошли в военкомат. «И не нужно, и без вас знаем, что нужно». И действительно, призвали нас всех 14 человек. А в то время было, знаете, положение тоже очень сложное. Август-месяц. Нас-то мобилизовали, но сначала под Ленинградом покопали землю, под Псковом…

1941-й – год тяжёлый был: быстрое отступление. Причина-то – какая? Что у немцев, во-первых, была армия более дисциплинированная в военном отношении, чем у нас. Более дисциплинированная не в смысле её идеологии, а в смысле того, что если сказано выполнять – то без разговоров. И второе – у них было взаимодействие прекрасное между родами войск, и связь была – любая. У нас, к сожалению, было очень плохо с делами связи в первый год войны.

Вы же знаете, как у нас в Верховном штабе узнавали о продвижении немцев в первую неделю войны… Как узнавали? Да чуть не из газет! Они сразу нарушили нашу проводную связь, а она была основная между войсками. А радиосвязь – была у нас зачаточная (для низовой части). Нарушили связь – и наши соединения, как правило, не взаимодействовали, не могли взаимодействовать, как немцы. И результат того – что уже через полторы недели немцы подошли к Минску. Поэтому вопрос был – специалистов радиосвязи, к сожалению. И сама аппаратура наша была не то, что у немцев: более примитивная. И люди у них были подготовленные.

А у нас – копание этих самых ям под Псковом. Бывших нашли: тех, которые были на спецфакультете в Горьком… и из других институтов. Собрали, и – в Ленинград. Вот вам Академия связи. Быстро их подготовить академически с тем, чтобы каким-то образом ликвидировать наши недостатки по организации радиосвязи в Ленинграде. Поэтому 1941-й год – в Ленинград. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Испытал все «прелести» Ленинградской блокады.

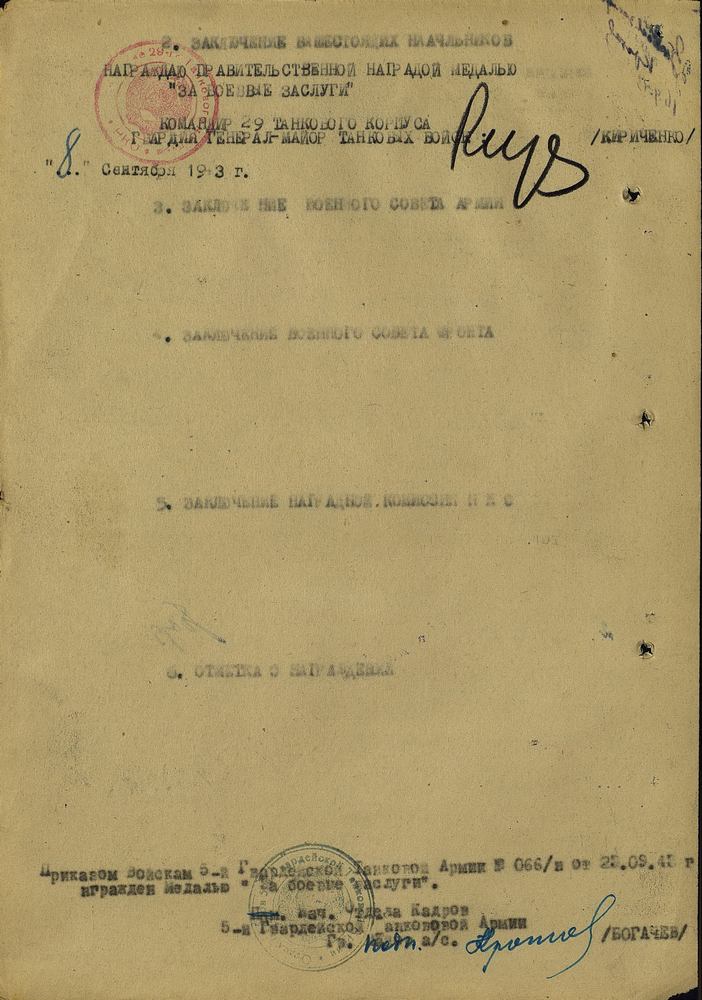

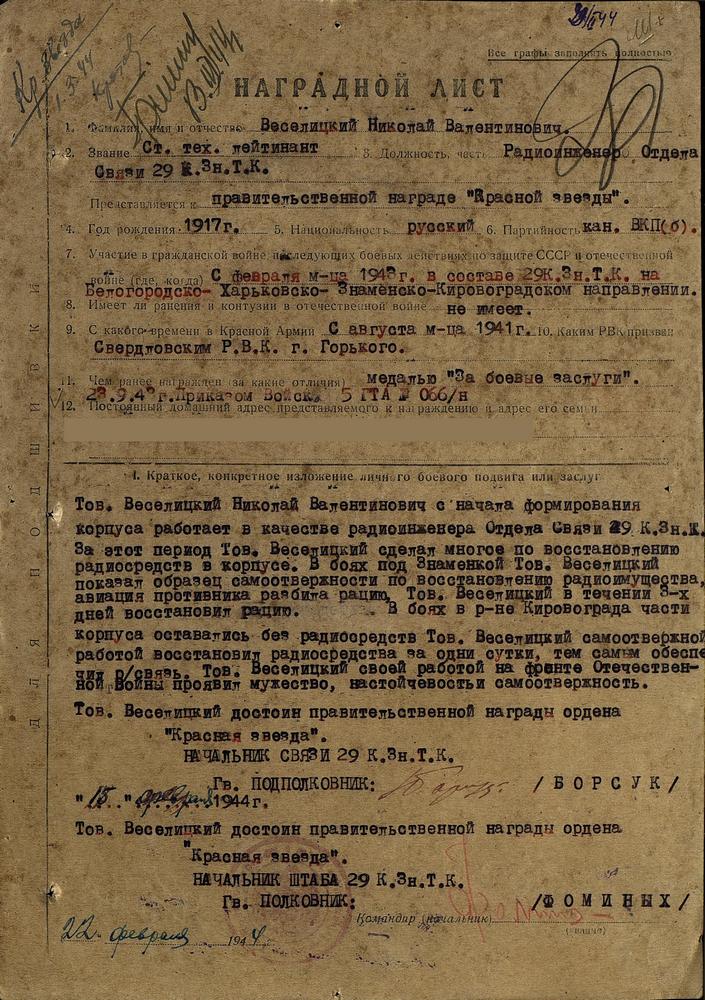

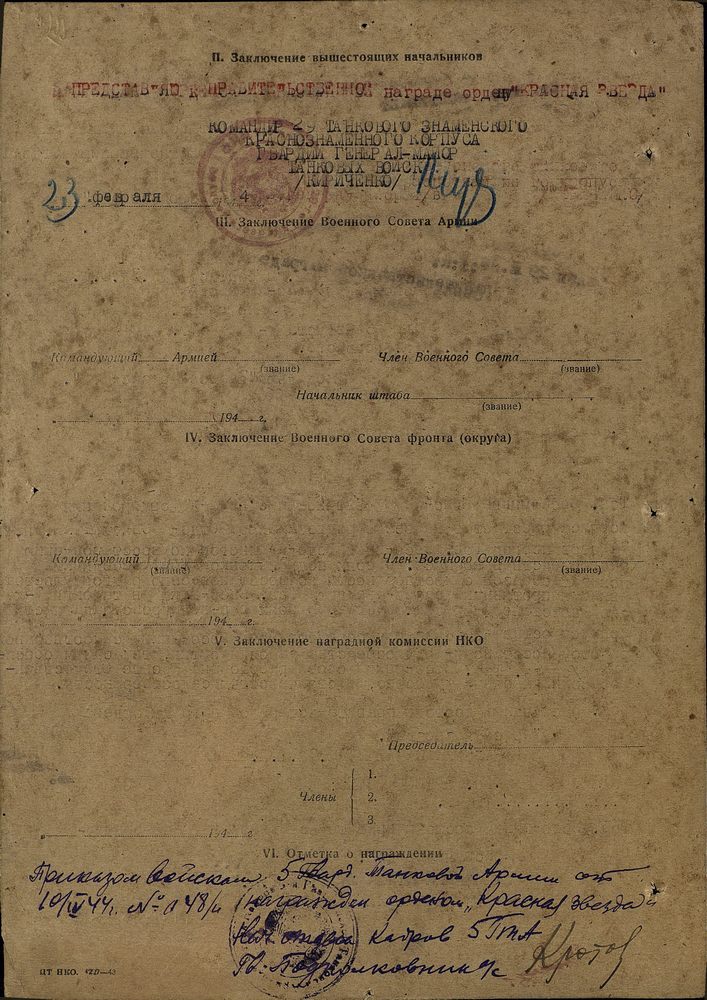

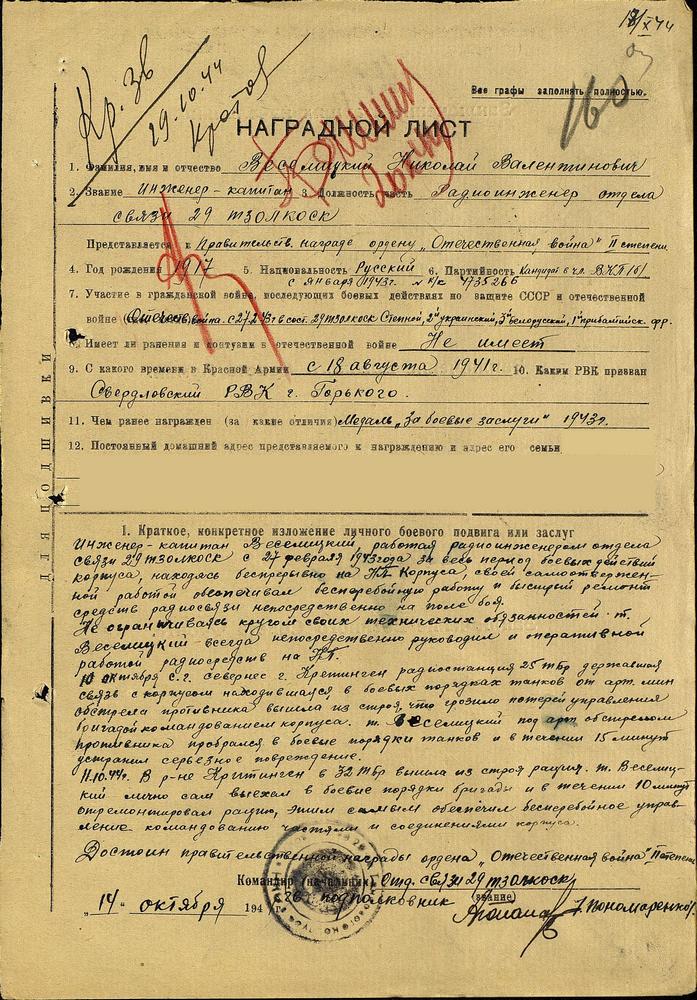

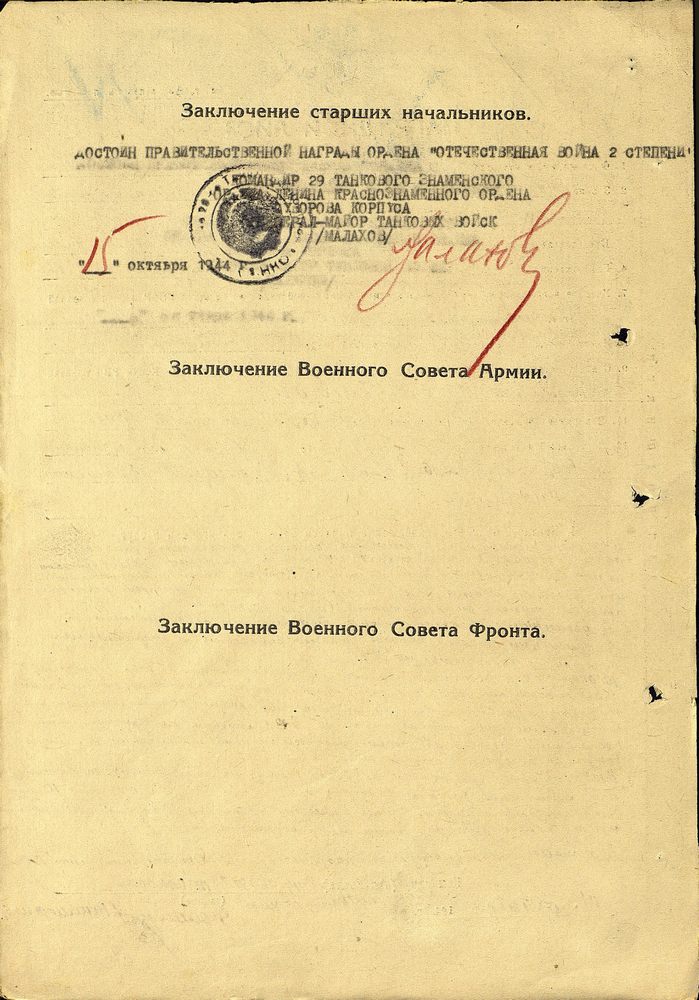

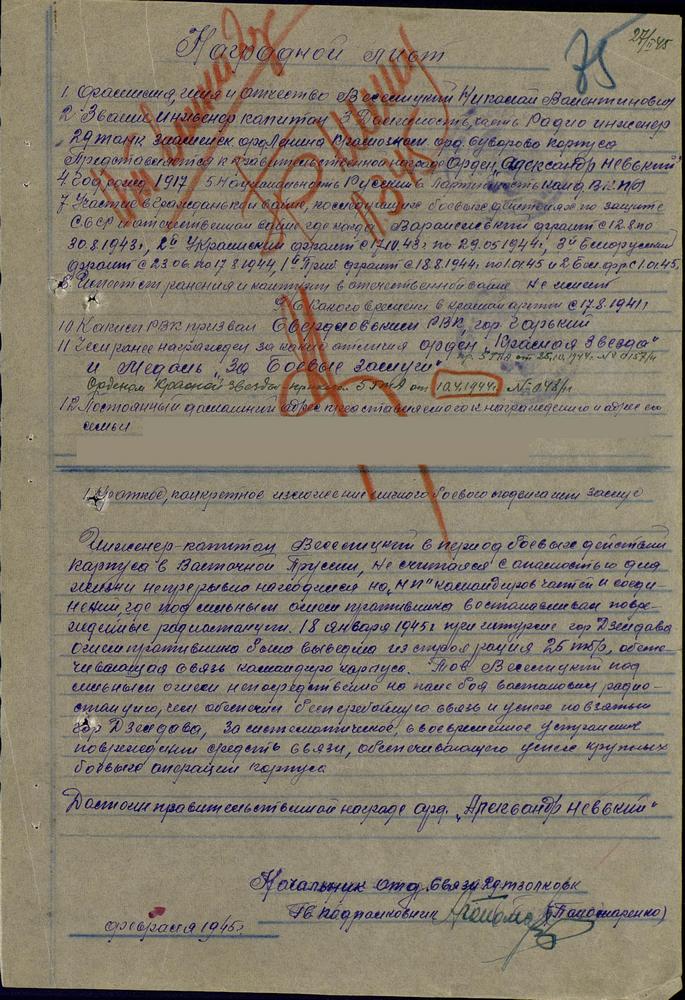

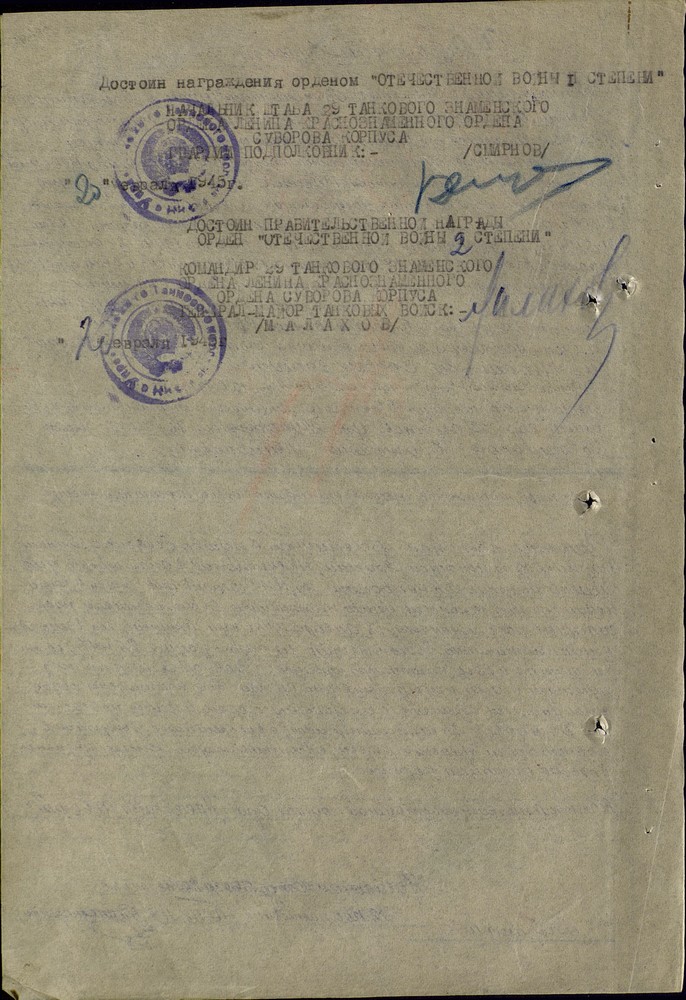

А, как кончил обучение, нас выпустили уже в декабре-месяце после открытия этой дороги… Академию перебазировали в Томск, там выпустили – и направили меня в распоряжение Главного управления связи Красной Армии. И там сразу – в формирующуюся 5-ю танковую армию, в 29-й танковый корпус. Попал я радиоинженером танкового корпуса. Должность по тем временам была – большая: после окончания Академии я был старшим техником-лейтенантом. Это для тех, которые в корпусе были. Все говорили:

- А что это такое у тебя?

- Старший лейтенант.

- Ладно, это я уже так…

В 29-м корпусе формировалась под Острогожском танковая армия. Я взял всю корпусную радиосвязь: там 90 с лишним радиостанций – и армейские, и корпусные. И связь с соседями по танковой армии, это другие, так сказать, корпуса, другие полковые соединения. Танковая армия – это большая организация. В общем, готовили в мае-июне 1943-го года, стыковали, обучались и готовили к фронтовым действиям.

- Вас выпустили из Академии зимой 1942-го года?

- Из Академии нас выпустили в 1943-м году. (Так у автора. – Прим. ред.) Июль-месяц, к тому времени в корпусе отдали мне должность. Хотя там были люди, которые воевали ранее: начальники батальонов, корпусов и полков отдельных. В штабе корпуса. Кроме того, там не было ни одного человека с высшим образованием – в штабе корпуса! Сначала, я говорю, что относились ко мне вот так вот… но уже к июлю-месяцу было очень интересно.

На одном из учений в 1942-м году к Шлиссельбургу по линии фронта от Тихвина наши войска заметили интересный танк, который шёл близко к линии фронта. По нему начали стрелять пушки полковые – а он идёт, от него отскакивает. Это шли первые «Тигры». К 1943-му году после Сталинграда немцы приняли решение, что «мы технически разобьём Советскую армию, то есть – пошлём такие силы технические, перед которыми они не могут устоять». (Так у автора. – Прим. ред.) Поэтому их промышленность работала, работала – и выпускала «Тигры», «Пантеры», «Фердинанды», которые сильно отличались от предыдущих их танков – «четвёрок», «трёшек» и так далее. «Тигр» – 100 миллиметров лобовая броня, «Фердинанд» (самоходное орудие) – 200 миллиметров броня! Наши вышли – дивизионная артиллерия, танки – к тому времени напрямую их не могли…

Вот, возвращаюсь. Этот танк шёл по линии фронта к Шлиссельбургу, ключевой точке окружения Ленинграда. (Так у автора. – Прим. ред.) И его подбили в конце концов: сбоку его как-то подстрелили – и он застрял, этот танк. А экипаж его – сбежал. И вот наша армия сумела этот танк перетянуть на нашу территорию, направили его в Москву на исследование. Это «Тигр». После этого послали информацию: как можно бороться с «Тиграми» нашей существующей техникой. Что с «Тигром» наши танковые войска, в частности, могут бороться эффективно, только лишь если стреляют с борта по ходовой части – и с борта же по корпусу, где броня около 60 миллиметров.

Получив эту информацию, в июне 1943-го года танковая армия под Острогожском проводила учения с учётом того, собственно говоря, с кем мы будем встречаться. В конце июня состыковали по части своей радиотехнической наши соединения, их довольно было много. Это три-пять танковых бригад, порядка десятка батальонов, полки артиллерийские, которые были приданы, самоходный полк, артиллерийский, мотоциклетный полк, дивизион «Катюш» там. Большое соединение, с которым нужно было в дальнейшем обеспечивать в боевых условиях связь. Задача была колоссально трудная. Выполнили эту задачу.

Было мало людей. Изучили бригады мотострелковые: это пехотная бригада, которая могла перемещаться уже с помощью мехтяги. Набрал людей, спрашивал, приезжал: «Кто из вас занимался радиолюбительством?», брал их, тренировал… в общем, к тому времени у меня уже была эта структура подготовлена.

- Вы занимались подготовкой связистов?

- Да. В штабе корпуса я выступил с предложением, что нельзя ли, допустим, предложить в армии взять да и послать за 300 километров на Коротояк несколько радиостанций и организовать фиктивную работу? Причём здесь была работа по радио категорически руководством запрещена. То есть, абсолютное молчание: только на приём. На передачу – ни в коем случае. Послать пять радиостанций разного типа, так сказать, маломощные и более мощные, корпусные, армейские. И пусть они там организуют работу штаба под Коротояком: какого-то. Ну, раз я такое предложил – меня и послали туда.

Июль, 4-е число, я нахожусь под Коротояком. Получаю радиограмму: «Немедленно возвращаться всем под Острогожск». Немедленно выехали, приезжаю уже под Острогожск, мне рассказывают, что сегодня 6-е число: командиры частей получили указание собраться в штаб армии по причине 40-летия командующего армией Ротмистрова. Собираются туда командиры корпусов, дивизий, приезжают… как они потом рассказывают: большая громадная палатка. «Спасибо, – говорит, – за поздравление такое. Вот перед вами карты. Нам необходимо отправляться, тут боевой приказ. Мы идём на Курское направление, где уже готовится… с правой стороны – немцами, с левой стороны – нами… намечается немецкий прорыв на нашу территорию». Под Курском, знаете, да?

- Конечно.

- Там картина – какая? 1943-й год, после неудачи под Сталинградом было принято решение немецким командованием: под Курском наши войска – срезать. Полтора миллиона наших солдат в этом выступе находятся. Танковые армии, которые там были – около 1000 танков, колоссальное количество артиллерии. Было решено: с правого фланга мощная немецкая группировка генерала Моделя – это талантливый немецкий генерал, слева – фон Манштейна, который вернулся после взятия… к тому времени на Украине кончились операции. Две мощные группировки с двумя танковыми группами, которые там имеются, прорывают фронт со стороны Курска, окружают наши войска. Плюс мощная группировка из состава специальных танковых дивизий… это только потом узнали, что это такое: «Дас Райх», «Мёртвая голова», «Лейбштандарт Адольфа Гитлера»… это дивизии танковые СС, которые насытили «Тиграми», «Пантерами» и «Фердинандами». Что эта мощная сила прорвётся там, где будет прорыв. Остальные – так сказать, Манштейн – будут окружённые войска ликвидировать, а эта группировка – уже ей прямой ход на Москву. Такая была картина.

Я не буду рассказывать про Курскую оборону, как она была. Она была очень талантливо подготовлена. Это на 40-50 километров вглубь были сделаны массы рвов, противотанковых сооружений, противопехотные вещи. У нас было принято решение: дождаться наступления немцев – и максимально повыбивать их танки, которые в наступлении будут. (Так у автора. – Прим. ред.)

Вот оно началось 5-го июля, как Вы знаете. Модель пробился на восемь или на шесть километров только – и застрял со стороны правого фланга. Манштейн… они продвинулись, пошли дальше, но уже к 6-7-му июля вышли на 30 километров в направлении Прохоровки. А что такое вот эта группировка была? В эту группировку, как мы потом выяснили… во-первых, это была группировка – танковая, сил СС, Гиммлера! Они ему подчинялись. Поэтому в личный состав посылались только лишь гитлерюгенды: члены гитлеровской организации в танковых войсках. Дальше – ростом не меньше 170-ти сантиметров, имеющие обязательно спортивную подготовку. И, кроме того, было условие для личного состава этих дивизий, что их родители, два поколения – должны иметь подтверждение своего немецкого происхождения. Если имеются сомнения, там, что какие-нибудь родные… близкие, тем более… принадлежат к другим национальностям – их туда не допускали.

То есть, это была сила. И Гитлер имел право считать, что против этой силы – «против лома нет приёма». Действительно, это было так. В общем, Манштейн пробился на 30 с лишним километров – и было принято решение пускать в прорыв вот эту группировку танковую.

- 2-й танковый корпус СС.

- Да. 6-го числа – вот уже возвращаюсь к этой палатке командующего. «Спасибо за то, что хотели меня поздравить». Но это было сделано с секретностью, конечно. Чтобы не знали, для чего вдруг собираются все десять. «Вот вам боевое указание, планы, которые имеются, тремя колоннами немедленно в район Курской дуги». Всё, приехали. Ну, тут всё пошло – вздохнуть некогда. Прибыли… я уже про свой корпус буду говорить… прибыли – без потерь. А это очень важно, потому что при подходе на такие расстояния, как 200-300 километров, примерно 15-25 процентов (это из опыта механизированных соединений) они теряют. По разным причинам.

Ну, тут было всё обеспечено, так сказать… командующий Степным фронтом Конев специально на самолёте У-2 летал над этой территорией. Армия Красовского воздушная была поднята, чтобы не допускать врага в район передвижения танковой армии. Короче говоря, к 9-10-му числу мы сосредоточились в тех районах, которые были указаны: у железнодорожной станции в селе Прохоровка. А уже было известно, что немцы пробиваются в этот район. Всё было подготовлено. По моей части уже все были готовы. Было дано указание, что командирам частей ни в коем случае без личных радиостанций танковых не быть там. Личный состав этих радиостанций нужно было проинструктировать, подготовить… 10-го числа я уже всех объехал. У меня был для передвижения БА-64: такая поганая вещь, понимаете?!

Это – ГАЗ-АА, на который навесили броню 5-миллиметровую и сделали башню с пулемётом. Тяжесть – неимоверная! Если большой укос, перекос – он ложится на бок под своей массой – и его нужно поднимать, этот броневичок. Мне был дан он, чтобы я мог ездить. Короче говоря, всё, что нужно в документах частей и соединений на местах их расположения по линии связи – было подготовлено. И личный состав знал. А опять-таки, строго: быть – на приёме, на радиоприёме! Ни в коем случае не пытаться выходить на связь на общую, ждать команды, которая поступит свыше. То же самое уже было и в самом штабе корпуса. Но я в это время уже находился, окончив эту операцию по своей части, в штабе корпуса около его командира. У него была специальная радиоаппаратура для связи с армией и с соединениями прямо в танке Т-34. И, кроме того, радиостанции, которые держали связь с отдельными подразделениями.

10-е число. Я нахожусь около НП командира корпуса. Система ходов сообщения подготовлена для того, чтобы люди могли быть защищены от огня. Днём – облёт самолетов немецких, они рассматривают территорию, обстреливают. Но потерь у меня не было. Вечер. Вдруг из тыла приезжает колонна машин, большая колонна – и приходит группа людей. И это, видно, штаб армии… и больше оказывается: это посланный от Сталина Василевский (для координации действий на этом участке) и командир корпуса Кириченко. И Ротмистров с ними вместе. Я, к счастью, тоже был рядом и присутствовал. Кириченко без меня уже понимал, что надо этого человека брать с собой. Приезжают люди, проходят по ходам сообщения, смотрят вот так… А вдали слышно, как уже бой идёт, прорываются немецкие войска. Где-то там за два-три километра идёт бой. Вот Василевский, генерал-полковник, представитель Сталина для наблюдения за подготовкой к отражению, смотрит в бинокль – и видит: на горизонте цепочка танков. Он с возмущением обращается к командующему армией Ротмистрову: «Товарищ командующий, ведь вам было специальное указание Ставки: ни в коем случае не показывать ваше присутствие. А у вас танки цепочкой идут». Ротмистров тоже взял бинокль, посмотрел, говорит: «Товарищ Василевский, это идут немецкие танки». Сразу послал им Кириченко из резерва батальон, остановили… Но – вот такая интересная картина.

Всё понятно, что завтра будет прорыв. Это их передовой отряд пытался прощупать, что и где. Ну, для меня лично был очень тяжёлый момент. Я до этого-то не спал – и здесь. Молодой ещё был, мог. Ну, и чувствовал, какая ответственность. Знал, что если будет потеряна связь в этот момент времени – всё.

12-е число, утро. Все ждут, что да, действительно, уже шум боя близко. Получаем команду. С центральной радиостанции армии была специальная команда: «Сталь, сталь, сталь» – шифр. Немедленно её передают в бригады, в батальоны: «Сталь, сталь, сталь». Все знали – всё, готовься, выходи из укрытий, которые подготовили. Так все же в укрытиях, уже приготовили к тому времени свою технику. Надо выходить уже встречать налёт нормальный, разведчиков – с пулемётным огнём со стороны немцев, которые обстреливают территорию. Артиллерийский обстрел начинается. Всё, уже немецкая танковая громада эта… трудно говорить… Я мог видеть это на расстоянии трёх-четырёх километров. А это было на расстоянии десяти километров: по фронту была эта территория.

Ну, наш 29-й корпус, тут такая была картина. Вот, допустим, фронт с немецкими соединениями, 29-й корпус справа, за ним 18-й танковый корпус, дальше – механизированный корпус, и уже армейские части поддержки, артиллерия. 29-й корпус оказался в голове. На острие удара. Во главе его. Ну, что ж… что я могу сказать… у нас – три танковые бригады. В них в основном были танки, которые имели 76-миллиметровые орудия. Кроме этого, было большое количество, целый батальон, танков Т-70, которые имели маленькую довольно-таки пушечку. Слышу вдруг – немцы по радио включаются в нашу сеть: «Линёв (это командир батальона этих танков), давай твои танки жечь будем!»… То есть, работала разведка.

- Немцы даже знали командира вот этого лёгкого танкового батальона по имени?!

- Да, командира. «Линёв, давай твои танки жечь будем». Наши танки… причём, картина такая: наша артиллерия танковая – они могли вести эффективный огнь, во-первых, с места, а не с хода. С хода – могли стрелять непрерывно, а точный огонь – только с места. И – на дальность до 600 метров. А их танки – обычные «четвёрки» – могли стрелять на километр и более! И у них была оптическая система наблюдения более точная. То есть, они могли с километра нас эффективно поражать, а нам – с 600 метров. И мы это знали, со времени обучения помнили эти вещи…

Была задача: с ходу непрерывно стреляя в направлении врага, с ходу, не обращая ни на что внимания, врываться в их боевые порядки и расстреливать их там, где они могут быть поражаемы сбоку. Их танки – «четвёрки» и даже «Тигр» и «Пантера» – тоже сбоку были поражаемы. А те, обычные танки, могли и спереди быть поражаемы с дальности 600 метров. Поэтому по команде: «Сталь, сталь, сталь» наши, я знаю уже, 18-й танковый корпус, я не могу говорить, это уже было далеко от меня, и три танковых бригады – это девять танковых батальонов, понимаете? – с ходу, непрерывно стреляя, бросились в направлении врага… да для того, чтобы километр пройти, нужно целых несколько минут быть поражаемым!

Прорвались в районе Прохоровки – и вот тут в течение 12-го июля (тут уже я мог наблюдать) произошло то самое гигантское танковое сражение, в котором было более тысячи танковых и самоходных орудий. И с той стороны большое количество – и с нашей стороны большое количество. Кроме того, в наши войска для того, чтобы помочь танковой армии в борьбе, была направлена 2-я авиационная армия Красовского, целиком была на поддержку направлена! А у немцев – их армия Рихтгофена, это асы немецкие, поддерживают их по наступлению. (Так у автора. – Прим. ред.)

Здесь большая территория, примерно 10-12 километров, и идёт такая суматоха, такая уже борьба между танками… и артиллерия самоходная туда выходит помочь бороться. И наша артиллерия по наводке, которая имеется, тоже помогает нашим танкам. Там, на всей этой территории, рвы есть, холмы есть, дальше – поле, пшеницей засеянное, постройки какие-то. Постройки – горят, пшеница, которая уже подготовлена к уборке, уже в суслонах – горит… По ним и наши стреляют, потому что за ними пытаются спрятаться танки при подходе.

Горят танки. При попадании – в танке десятки снарядов есть. Попадает в него враг, в танк – запасы взрываются, и вот трёхтонная верхняя броня с пушкой взлетает кверху и падает в сторону. Никогда – ни до, ни после – я таких вещей не видел, как это. Танки горят. Люди, если имеется возможность, подбитый танк восстанавливают: слезают, пытаются его восстановить… и наши, и немцы. Выскакивают – и начинают борьбу с теми врагами, которые попадаются им в этот момент тоже на поле боя. Бьются, кто чем может: лопатами, личным оружием, которое у них имеется, вплоть до непосредственного сражения друг с другом. Всё горит, запах кругом. Запах страшный, неприятный: горелой резины, горелого человеческого тела над этой территорией. Жара, ни облачка. Жарко, пить надо, воды надо...

Две воздушные армии пытаются над этим всем помочь каждая своим, но не могут, потому что нет фронта такого, а идёт борьба внутри. И они между собой начинают тогда бороться, и тоже падают вниз на эту территорию подбитые самолёты. А что такое самолёт с горючим падает на эту мешанину? Сами понимаете, что там. В общем, над этим полем 12-го числа был кромешный ад.

Сообщают: совхоз «Комсомолец». В нём концентрируется наша танковая бригада. Вдруг готовится наша артиллерия, пытается помочь нашим танкистам. Имеется целый дивизион «Катюш». Он тоже готовится по этой территории с дальности примерно пять или шесть километров ударить: по немцам. А что такое дивизион «Катюш», представляете? Это несколько десятков ракет бросается на одну территорию. Ад кромешный. Вдруг сообщение с места, из-под «Комсомольца»: «Ребята, не стреляйте, совхоз мы взяли». Успели сообщить в дивизион наших «Катюш»: «Снимайте немедленно». А они уже подготовились дать залп по этой территории. И могли бы дать его. Что бы было, если они бы влупили по месту, которое уже почти заняли наши танкисты, трудно представить.

В общем, целый день идёт вот такая свалка, бесконечно стреляют, бьют, видно взрывы. Но ясно одно, что продвигаться немцы не могут. Идёт борьба – не могут продвигаться. Остановлено продвижение. 12-е июля. Кончилось 12-е июля, вечер. Начинает утихать боевое соприкосновение непосредственное. Уже вытаскивают тех, кого можно вытащить. Батальонные медсёстры, медбратья – в определённое место, чтобы этапировать их дальше. И начинают ремонтные бригады просачиваться на место боя, чтобы пытаться восстановить то, что можно восстановить из танков… Но уже 13-го числа немцы начинают потихонечку отходить с этой территории.

Я Вам расскажу про свой корпус, который был. В этом корпусе около 200 танков, большая сила. За 12-е июля 70 процентов корпуса – потери. За один день. Вот такая картина.

По 12-е июля, примерно до 11 часов вечера – дел много для того, чтобы всё это дышало и действовало, я около одной из радиостанций присел отдохнуть – и три часа проспал. Меня не стали будить, просто уже безо всякого. Проснулся, но был вечер, решили не беспокоить, дали три часа. Проснулся опять, какое дело, стал продолжать… мне рассказывают, что происходит – продолжаем дальше. Вырисовывается картинка, которая в целом получилась на поле боя: все поняли, что немцы наступать дальше не смогут. Но обороняться они, конечно, в большой силе. Дальше – 13-е, 14-е, 15-е июля – мы по возможности приводим себя в порядок, стыкуемся с немцами, идёт борьба. И они пытаются оттянуть на свою территорию те танки, которые у них ещё можно было отремонтировать. Но в целом за этот день примерно под 300 наших танков были потеряны. И, кроме того, во время танковых боёв, которые были, на поле боя – было у немцев то же самое: потеряно около 350 танков. В том числе значительное количество этого сверхмощного вооружения: это «Тигров», «Пантер» и «Фердинандов». «Фердинанд» – страшнейшая штука, самоходное орудие. Вот такой щит, вот такой толщины, стальной, который не пробивается. В то время у нас ещё не было самоходных орудий способных. Их создали к 1944-му году, учитывая это.

То есть – остановили, всё ясно. Начали приводить себя в порядок, подтягивать силы, ремонтировать. Экипажи, которые остались живы – из резерва, со станций снабжения подтягивать танки. Экипажи свежие, которые подходят – восстанавливать. Ну, приходить в чувство. К тому времени началось наступление наших войск на Орловском направлении – и слева наши стали наступать. Немцы в целом с Прохоровского плацдарма вынуждены были уже отступать. А наши войска продолжили уже дальше наступление.

Интересно: малая деталь, которой не знает, может быть, история. Со стороны Белгорода, со стороны Орла – взяты Орёл и Белгород. Передают со штаба армии: «Передайте, чтобы слушали радиосвязь нашу». В чём дело? Оказывается, организуется первый в истории салют. Первый, для бодрости. Было не ясно, что это такое за штука – салют. В честь взятия Орла и Белгорода. А потом дальше говорится (это я уже не помню, какого числа, 17-го или 18-го), уже непосредственно в танковый корпус сообщают: «Вам важное сообщение есть со станции снабжения». В чём дело? «К вам прибыл личный подарок Джона Уинстона Черчилля, премьер-министра Великобритании – английский ром». Ну, тут все, которые снабженцы, услышали – и все быстро организовали поездку на станцию снабжения. Личный подарок сэра Уинстона Черчилля, вот так вот.

Потому что там тоже понимали, что произошёл какой-то перелом в целом в военных действиях. Что Красная Армия сумела отстоять, не пропустить – под Москвой, Красная Армия сумела окружить – под Сталинградом, и – Красная Армия сумела сорвать немецкий план наступления 1943-го года (то ж их центральный план наступления был сорван). Что уже начиная с 1943-го года наш Генеральный штаб планировал, как наступать и куда наступать, а немецкий штаб с июля 1943-го года понял, что уже им нужно думать, как обороняться. И уже оборонительная их идеология пошла, а наступательная кончилась.

После этого, после Прохоровского сражения – получили пополнение, танковый наш корпус принял штатную численность, направление – освобождение Харькова. После этого 5-я танковая армия Ротмистрова – это освобождение Харькова, дальше – Приднестровье, освобождение Приднестровья. Кривой Рог, взятие Кривого Рога, Корсунь-Шевченковская операция, может быть, помните…

- Конечно, помню.

- Как называют, «второй Сталинград». Вот там я тоже мог бы интересно рассказать, но это отдельный уже рассказ.

- Почему отдельный?

- Я и так тут уже пошёл далеко. Корсунь-Шевченковская операция. То же самое: в конце концов, 12 дивизий окружили. Это заслуга танковой армии, которая сумела окружить и отразить попытку прорыва. После Корсунь-Шевченковской операции наша армия уже готовилась к операция «Цитадель». Это освобождение Белоруссии. (Так у автора. – Прим. ред.)

- Это «Багратион». «Цитадель» – это название немецкой операции под Курском. А освобождение Белоруссии – это «Багратион».

- Нет, прошли уже всю Украину, Корсунь-Шевченковскую, прошли границу Румынии. Сумели переправиться через Днепр... (Так у автора. – Прим. ред.) После взятия Баташани 5-ю танковую армию вернули обратно с румынского фронта, потому что её направили для подготовки операции освобождения Белоруссии, под Минск. Дальше она была в составе Степного фронта, Воронежского фронта, 2-го Украинского фронта, вот этот, который на Украине, дальше – 1-го Белорусского фронта, 3-го Белорусского фронта, операция под Минском. Тоже интересная операция. 5-я танковая прошла с боями всю Белоруссию (вот там как раз я и посмотрел, что такое – и сообщил своей матери). Всю Белоруссию, после этого – Прибалтика, Прибалтийский фронт…

Под Минском – жара, а прибыли мы – из-под Румынии. Задача – Минск, прорыв под Минском. Минский котёл. Окружили его – там под 90 тысяч, что-то такое – немцев попали в котёл. А наши части пошли дальше освобождать Белоруссию. Вот какая интересная операция, так издали пришлось наблюдать, потому что к Минскому котлу приехала делегация и была такая создана немецкая группировка под Вильгельмом Пиком и другими…

- «Свободная Германия».

- …да. И вот – июль, тоже жара. Болото в этом окружении. В этих болотах – страшные твари живут. Вот такие размеры летают, понимаете? Если кусает лошадь – лошадь на дыбы встаёт. Шершни, оводы, другая нечисть. Вся она поднялась. И – жарко. Бегаем, обмахиваемся кто чем может. Кавалеристы, которые пошли в прорыв – страшное дело! Эти нападают на лошадей, лошади прыгают, сбрасывают кавалеристов... Помимо, что стреляют орудия – ещё эта нечисть жрёт, и от неё спасения нет. Тем более, потных людей, которыми все были.

Но под Минском ещё была маленькая такая интересная деталь, которая меня очень удивила. Это Вильгельм Пик. Это когда были под Прохоровкой немцы… вот я знаю, раненый, вытащили его из «Тигра» – так он ещё барахтается. Видит у нас, допустим, был какой-то политкомиссар, старший лейтенант – еврей: «Юде, юде!» Вот так: чтобы к нему не подходили. Они под Прохоровкой в плен не стремились сдаваться. Не было пленных. Были пленные, которые попали в конце концов, были вынуждены попасть. А сдаваться – не сдавались, вот так вот, под Прохоровкой. А вот под Минском уже – картина другая, понимаете? Вильгельм Пик, от которого приехали туда команды и собрали немцев, которых взяли в плен – они проводили с ними беседу от имени этого немецкого Сопротивления. Комитета «Свободная Германия».

И послали большое количество немцев обратно в их тыл агитировать за сдачу в котле. «Сдавайтесь в плен». Я когда это услышал, думаю: «Что же это делается?» Оказалось, я просто этого не понимал, что немцы уже другие стали под Минском. Уже поняли, что «Германия превыше всего, но моя жизнь немножко повыше», вот так, Вы понимаете? И действительно, как мне потом рассказали, посланные эти немцы вернулись не одни, а с группами других, которые тоже решили: «Ребята, их не трогают. Вот даже к нам послали. Так может быть, и нам кончать эту вещь?» Вернулись. Вот это было и для меня в то время интересной новостью, что немцы другие стали.

Дальше моё участие в военных действиях: освобождение Белоруссии, освобождение Прибалтики. После Прибалтики прорвались к воде. Наша 29-я танковая бригада прорвалась к морю, к Данцигу. Собрали три фляжки воды морской – и на связном нашем, который в составе связи был, самолёте У-2 отправили Сталину подарок: три фляжки воды. Пробились к морю, взяли Данциг, разрезали немцев, 350-тысячная Курляндская группировка оказалась блокированной!

Направили на взятие Калининграда. Кёнигсберга, да. Это уже был апрель-месяц 1945-го года. Там был для меня тоже очень тяжёлый момент под Калининградом. Это древняя крепость, там пятиметровые стены стоят. Артиллерия… подошла немецкая морская эскадра, которая стреляет по нам в помощь осаждённому Кёнигсбергу. Очень страшная вещь какая? Вот для тех, кто были. Мы окружили там, встали в укрытие, не пропускаем Курляндскую группировку. Пехотные войска пробиваются дальше. Немцы обороняются. И вот начинают стрелять их морские орудия: уже не только их Кёнигсберг, который перенасыщен артиллерией, а в помощь им – немецкие морские орудия. А в их морских, военных судах были орудия ещё Первой мировой войны. Они имели большой диаметр, но скорость снаряда была порядка 200-300 метров в секунду. Низкая скорость. Медленно они летели, эти снаряды. Лежишь, кто-то под танками устроился. Я под танк никогда не лазил. Знал, что если попадёт в танк – то уж совсем плохо. Знаете, конец войны, апрель-месяц. Уже к Берлину подходят. А вот ты тут лежишь – и они, суки, стреляют. Конец войны. Столько прошёл, повезло человеку. Повезло. Не плутовал – а повезло! Вот только в одном случае порвали ухо и глаз выскочил, но мне его вставили обратно после удара. Выжил.

- Это под Кёнигсбергом было?

- Это было в период, когда шли по Украине. Там бы я мог тоже кое-что рассказать, но – Бог с ним. Меня не отпустили. Командир полка сказал, что – в госпиталь свой полевой. Не отпускать ни в коем случае. Почему? Они оценили, что действительно без связи – … они всё поняли. Ведь когда началась война, командиры боялись радиосвязи. Они только теперь поняли. В то время – в 1941-м году – немецкая авиация взяла верх на поле боя. Она летала безнаказанно. Она уничтожила нашу авиацию. И все командиры считали, что немцы летают потому, что у них есть радиостанции. А сами – боялись радиостанций. И даже если у кого работала, пытались её как-то задвинуть, забыть, забросить, запустить, чтобы она не работала.

- Николай Валентинович, вот 1945-й год. Вы – под Кёнигсбергом…

- Перейду к нему. Лежу, Вы понимаете, кончилась война, я жив! А в меня стреляют. Неужели в последние дни мне не повезёт?! А снаряд-то – летит. А звук-то от него мчит быстрее. И вот ты слышишь: в твоем направлении – ууууу – движется вот эта чертовщина громадная чугунная, которая если взрывается – у неё там черт её знает сколько осколков. А он выстрелил, летит, звук-то впереди летит снаряда. Сердце-то бьётся. Страшно. Думаешь: «Господи, неужели МНЕ не суждено?» Каждый так думает. Вот эти дни были тяжёлые.

Ну, под Кёнигсбергом – кончили, взят был Кёнигсберг, капитулировал. И задержали Курляндскую группировку 350-тысячную. Гитлер бесновался, звал их на помощь к себе в Берлин, а они не могли пройти. И, насколько я понимаю, а может быть, я и не прав – может быть, даже и не очень торопились они уже к тому времени некоторые. Но это, на мой взгляд, потому, что армия у них была дисциплинированная, надо отдать должное. Они до конца войны дисциплину держали жёсткую.

- Войну Вы закончили в районе Кёнигсберга?

- Да. После этого через некоторое время нас направили поэшелонно через Польшу в Брест, в Брестскую крепость. Вот я попал в неё – тоже интересно. Посмотрел, что действительно было в Бресте. И надписи смотрел, которые там имеются, и останки, много всякого…

Для меня лично война кончилась – 1945-1946-й годы. Взяли сначала в качестве связи танкистов к командующему артиллерии корпуса, потом – к командующему войсками армии. Сделали старшим офицером по радио. К тому времени нам при окончании Академии сказали, что «Ребята, кто из вас выживает, мы вам документ об окончании; вы его получаете, а диплом защищать будете после окончания войны, кто выживет». Я выжил после войны. 1946-1947-й год – я услышал, что в Москве, в Ленинграде – создаётся в Академии связи специальный факультет с задачей подготовить людей для вооружения армии на будущее. Думал Сталин!

Я написал про экзамены письмо командующему войсками армии – тот направил в Москву – разрешили. Приехал в Академию, сдал зачёты. Потребовали – сдал. На спецфакультет. На этом спецфакультете учился сын Берия, Серёжа. Его Сталин направил специально. У него – своя биография. Вообще говоря, интеллигентный, умный человек, специалист, ничего плохого не могу... да я и мало его видел.

Тяжело было, откровенно говорю, но – закончил. Закончил – и меня направили из спецфакультета в 1949-м году в Ленинград, а потом в Москву. В ней из спецфакультета было организовано так называемое КБ-1 «Алмаз». Это вот Вы знаете: который С-300, С-400… В нём тогда я уже был майором. Ну, это для КБ-1 не имело значения, там другое. А Берия – он был генеральным конструктором назначен. Он возглавил КБ.

Там сделали первую советскую систему, которая называлась «Красный Кавказ». «Воздух-море» создали систему первую. Это было колоссальной новостью. Дальше – целый ряд систем создали в этом КБ-1, вооружили. Сделали зенитные системы 75, 125, 200, 300, 400. Причём – тогда как работа шла? Когда я поступил – ни дня, ни ночи свободных не было. Создали систему – провели испытания, а через год – более ста полков этой системы в стране. То есть, это всё было – на дыбы!

Сначала был просто ведущим инженером, потом начальником тематической лаборатории. Потом – заместителем Главного конструктора уже по теме создания управляемого пехотного оружия. Тогда что было? Гитлер требовал у своих учёных создания немецкого орудия, которое могло стрелять на 150-200 километров. И они работали, и создали такое чудовище. И в дальнейшем работали. А здесь – создать систему управляемого оружия, которое могло бы поражать любые сооружения на расстоянии 150-200 километров. Тогда не было управляемых систем. И я стал заместителем Главного конструктора этой системы. Она была разработана, испытана и принята на вооружение.

Мы работали с Микояном. Хороший конструктор. Ну, Микоян – не очень, у него был его Гуревич. С ним легче было контакт иметь по системе управления. Создали систему, приняли на вооружение, она пошла на вооружение. Был такой Малышев: министр по танковому вооружению. Он в 1946-м году поднял всю науку и сказал: «Что нам нужно в ближайшие годы?» И – поставил задачу: создать такое управляемое вооружение для танкистов, которое бы смогло с дальности, превосходящей пушечное вооружение, поражать любые объекты на расстоянии более двух километров. Артиллерийская – дальше двух километров не может. (Так у автора. – Прим. ред.) Он вот такую задачу провёл через ЦК и через Совет Министров… это решение, что стране необходимо создать. Целый ряд направлений – и вот направление создания такого истребителя танков.

Его тыкали, тыкали – и наконец насильно воткнули в КБ-1. Никто не берётся его создать. Действительно, как это? А задача поставлена такая: стрелять с места и с хода на дальность более полутора-двух километров, поражать бронированные сооружения толщиной до 500 миллиметров (думали – сантиметров?), до полуметра. В общем, всунули нам. Раз всунули – делать нечего, заставили – делать нечего… заставили работать. И создали в конце концов истребитель танков ИТ-1, который смог на дальности до четырёх километров поражать из 150-миллиметровой пушки любую броневую цель толщиной 500 миллиметров. То есть, это снаряд, управляемый снаряд.

И сам снаряд, и система управления – с большими муками родились. Работали мы долго. Я был в числе трёх человек, которые подали заявку на изобретение. Оно прошло всё, это вооружение. Пришлось создавать много техники, которой ранее не существовало. По электронной технике, по видеотехнике, по системе управления снарядом самим… По нему нам дали бывшего помощника Туполева Томашевича: прямо к нам в команду. Мы с ним долгое время взаимно ругались между собой, но подружились в конце концов. ИТ-1 был создан, и в 1972-м году был принят на вооружение. Во все батальоны истребительные танков был послан. И он существовал буквально до последних дней. Я там 40 лет проработал!

- Николай Валентинович, давайте вернёмся немного назад. 1941-й год, начало войны. Известно, что до начала войны была пропаганда: «малой кровью, могучим ударом». А в 1941-м году было ощущение, что война будет такая долгая и тяжёлая? Или всё-таки действительно думали, что вот сейчас быстро немцев разгромим?

- Конечно, было. Всё было.

- А 1941-1942-й год: немцы под Москвой, Ленинград в блокаде, немцы на Волге. Никогда не было ощущения, что страна пропала? Что вот войну мы сейчас проиграем?

- Нет, совершенно нет. И в 1942-м году это было нереально. Очень большое значение всё-таки сыграла оборона Москвы. И очень больше значение сыграло всё-таки то, что Сталин руководил обороной Москвы – и в войсках знали, что руководит человек, которому все доверяли без исключения. Это сейчас разные разговоры, тогда – нет. Все спрашивали: «А где находится? Где он находится?» Если бы он вздумал из Москвы уехать – то Москву бы могла постичь участь Парижа, участь Польши, которые бежали, когда немцы начали рвать, бежало в Румынию руководство. И Варшаву сдали без всякого.

- 28-го июля 1942-го года был издан приказ № 227. Тогда Вы находились в Академии. Вам его зачитывали. Какой была его оценка Вами и личным составом Академии?

- Читали. Я Вам вот что скажу: оценка была очень тяжёлая. Вообще говоря, сам факт. А причина – была для этого. Мы знали, что уже в Риге находились пособники немцев, местное население, которые резали русских… резали их, понимаете? Которые стреляли в наших солдат, а ведь они были в составе армии нашей: латыши и литовцы. Однако они быстро перевернулись. Об этом нам не говорили, это уже после мне рассказали, когда я был в Латвии и Литве. Что те части, которые наши военные были – часть из них в чистеньком виде встречала немцев, сдавалась в плен. И наши солдаты, да. Но все понимали, что это очень сложная история, что действительно нужно. Но вопрос – как проводить? Что нужно честно проводить, что нужно действительно тех, кто виноват. А немцы с первых дней войны проводили беззастенчиво свою политику. Виноват – расстрел перед строем. То есть – тяжёлая, неприятная. То есть, никогда в начале войны. Ну, я не знаю, то моё окружение – это 30-летние люди. Они даже не могли подумать, что мы могли поставить защитные какие-то части позади наших доблестных солдат – и стрелять. Не было такого. Не могли подумать. Но война постепенно приучила, что да. То же было и с Украиной, особенно Западной. Они со знамёнами встречали немецкие войска. Трудная история. (Так у автора. – Прим. ред.)

- Николай Валентинович, в 1943-м году Вы попали на фронт. Известно, что тогда были такие военно-политические должности: замполиты. Какое отношение к замполитам было в войсках?

- Отличное. Отличная связь была до конца!

- А ещё существовали органы военной контрразведки, более известные как СМЕРШ…

- Да. Может быть, и было – но я не знал об этом ничего. Во всяком случае, с точки зрения замполита все к ним относились так, что собственно говоря, ты человек не очень, конечно, военный. Что твоя задача – поддерживать нас. Поддерживай, ты правильно делаешь. В отношении того, что какое-то недоверие – нет.

- Какие радиостанции были у Вас на вооружении? Какие типы?

- Радиостанции? То, что станции типа 6ПК – их сразу прочь. Это которые вроде любительского типа такого. Это на лампах, которые требовали очень точной регулировки, питания, накала. Слабенькие станции, они не показали себя. А другие станции, ИРБ, батальонные станции – уже хорошие были, работали нормально. Тоже сложные по эксплуатации, тоже требовали не только тренировки в смысле передачи, но и некоторых знаний радиотехники, которые не всегда были у людей, чтобы они работали. Потому что – большое количество ламповых схем. Лампы, которые у нас изготовлялись – они часто выходили из строя. То, что они неправильно эксплуатировались – они просто выходили из строя. Дал радист перекал лампам чуть-чуть – и перестала работать.

Но РБ – хорошие станции были. Дальше хорошие станции были созданы для авиации, для дальних бомбардировщиков. Эти станции дальних бомбардировщиков потом поставили у нас в танки. Хорошие станции. РСБ назывались: радиостанции самолётов-бомбардировщиков, РСБ. Сейчас у нас уже в каждом батальоне был у командира один танк с радиостанцией РСБ, который мог непосредственнно связываться, уверенно связываться со штабом бригады, со штабом корпуса. Уже связь такая реальная была командиров с командирами.

Я не говорю такие станции, которые были корпусные: 5АК для артиллерии корпуса, артиллерии армии. Ведь когда началась война, у Павлова в Центральном фронте были радиостанции, которые почему-то не работали… не сработали они. Узнавали о том, где находятся войска, звонили в те города, где имелась обычная гражданская связь – и спрашивали: «К вам там немцы не подошли ещё?» - «Нет, не подошли». И в штабе ставили отметки: здесь ещё их нет. Вот такая картина. Это же ужасно: даже вспоминать такие вещи. А у немцев связь была непрерывно чёткая.

- Вы сказали, что в батальоне минимум один танк был с радиостанцией РСБ. А на других танках какие станции стояли?

- Были радиостанции 12-РП, это уже не очень хорошие. Но их ставили, работали. И кроме того, танковые радиостанции, которые уже начинали ставиться, внедряться.

- А американские – были?

- Были у нас американские: «Марионтайм». (Так у автора. – Прим. ред.)

- Радиостанции американские в корпусе были? Американцы поставляли нам по ленд-лизу.

- Были… где-то уже в конце, примерно, в середине 1943-го года – прислали станции. Ручные. Но станции РСБ были более надёжные.

- А немецкие радиостанции Вы использовали?

- Использовали, если захватили трофеи. Они у них, конечно, были на разряд выше. По технике по самой.

- Вы говорили, что отбирали в мотострелковых бригадах людей для того, чтобы готовить радистов. А вообще какой примерно уровень образования, уровень возрастной был у бойцов Вашего подчинения?

- Знаете, с уровнем – было тяжеловато. Дело вот в чём: начальники связи батальонов, они – это обычные командиры, которые – лейтенант, младший лейтенант, старший лейтенант... Они по связи – хорошо более-менее знали проводную, понимали её. Но проводная связь – это когда находишься либо в обороне, либо готовишься. А дальше – кому она, эта проводная связь?

Её и не только в батальонах – и в корпусе люди понимали. Ну, радиорота батальона связи была целиком под моим давлением. Но там в радио были уже подобраны специалисты, которые остались живы после боёв на Южном фронте: их собирали из моряков. В общем, рядовые радисты – уже были хорошие, подготовленные.

- Если брать национальный состав радистов, то кто там преобладал: русские?

- Вы знаете, разные были. Были русские, были евреи, был и немец какой-то по фамилии. Из немцев украинских таких. В общем, ребятишки. Дело в том, что мне уже было 23 или 24 года. Я уже, кроме того, большой курс жизни прошёл, и для них я был вроде какого-то уже человека, знавшего опыт. И, кроме того, действительно я был человеком, который соображает в отношении техники. Тут у меня никаких вопросов не было в этом отношении. Все знали. И в случае неисправности приглашали, вызывали, звонили. Приезжал, помогал.

- Ваша задача состояла в обеспечении связи штаба корпуса с бригадами и батальонами, правильно?

- Мне больше приходилось с бригадами, безусловно. В каждой бригаде у каждого начальника бригады имеется штатный танк с РСБ. Знаю, кто там находится, беседовал с ними, договаривались о том, как себя вести. Были разговоры, о которых не стоит, может быть, и говорить, секретные. «Ребята, если будет вот так, то сделайте вот так. Вплоть до того, что если где-то там пропали – переходите. Но только вы знаете секретное, и вас примут». Если бы об этом знали, я бы получил в то время по шее. «А с какой целью ты сдаёшь?» Ну, это уже прошлое, об этом не стоит даже говорить…

- Насколько тяжело было поддерживать связь с частями и подразделениями во время боя?

- С бригадами – уверенная связь. С батальонами – просто информация, потому что мы должны были иметь точную информацию от бригады. Они командуют. Изредка только, когда отдельный батальон где-нибудь находится, через них можно было. То есть, все радиосети формировались у нас. У меня были в штабе корпуса – сеть корпусная, сеть батальонная. Я знал, какая волна, кто там работает. Могли подключиться. Но это было очень редко.

В основном с бригадами работали. Это было очень важно и за это ценили, что командир корпуса уже в отношении бригад имел информацию. Был случай в Прусской операции, когда один корпус, прорвав Восточную Пруссию, пошёл вперед, а по какой-то причине связь перестал держать. Командир корпуса Малахов: «Где корпус? Где корпус?» Вызывает: «Где корпус?» Ответа нет. «Послать вдогонку туда к ним». Выяснили. Оказывается, это вина руководства бригады. Прекратили.

- Радиостанции у Вас – на машинах крепились? В армии сейчас есть такая вещь, называется командно-штабная машина, в ней стоит несколько радиостанций. У Вас такое было?

- Было. Шасси наше советское: машины, грузовики… Мы с американскими не работали вообще. Ни разу. Были там «Черчилль», но их другое использование было, где-то там в армии работали, по армейскому направлению.

- Какое личное оружие у Вас было?

- Интересная история. Когда меня формировали в армию – мне дали снабжение личное: «Наган» 1917-го года. Дальше: стеклянную фляжку для воды и кружку, сделанную из консервной банки, облитой эмалью и с приделанной ручкой. Трудно было с котелком. Котелок – вот всё, что личное было. Как только начались боевые действия – я куда-то девал, не знаю, «Наган». У меня был «Парабеллум» очень хороший, который безотказный, удобный, понимаете? И до конца войны у меня был «Парабеллум».

- А применять личное оружие – приходилось?

- Приходилось. Были случаи. Кричать приходилось, понимаете? Бывали мы в окружении. И немцы к штабу подходили, и орать приходилось. Орать-то – я не то, что там «Вперёд, за Сталина!», а орал. Мне говорили, что орал, как бешеная корова. Я не знаю, как орёт бешеная корова, но я тоже орал и стрелял.

- Обучение Вы начали в Ленинграде, причём это был самый тяжёлый период. Потом у Вас был Томск, потом фронт. А как кормили? Вы можете сравнить? В Ленинграде, в Академии, на фронте…

- В Ленинграде было, конечно, тяжело. Мы так шутили: «Пупок прирос к позвоночнику». Но было грамм 300 сухарей, а это много очень. Было жидкое питание: суп и вечером что-то такое. В общем, ходил.

В Ленинграде приходилось… так вечером как-то шёл – были немецкие агенты, которые вечерами ракетами стреляли. Был туман, мрак, ничего не было видно. А они ракетами стреляли, показывали светящиеся ракеты, куда нужно самолётам бросать бомбы. В том числе там, где мы находились, выделялись группы, следить. И вот интересно: ночью я как-то ходил с этой группой. А они – агенты – расклеивали листовки кроме того ещё, чтобы так сказать: «Вам конец, сдавайтесь». Вижу, там на столбе какая-то наклейка свежая. Подхожу, думаю: «Надо содрать, какой-то, – думаю, – мерзавец наклеил». Подхожу, читаю: «Меняю 3,5 метра габардина…» А в то время габардин давали до войны тем, кто заслужили. Это была почётная награда, габардин. Костюм можно было сшить хороший. «Меняю 3,5 метра габардина на кошку». Вот так вот, кушать хотел человек…

Я Вам расскажу, как мы эвакуировались. До аэродрома мы должны дойти сами и на санях довезти то, что нужно было довезти. Вот два человека тащили сани. Ну, силенки-то уже было маловато. Тащили, истощились. Мой напарник Леша Фрамин говорит: «Коля, я немножко посижу отдохну». Я говорю: «Я садиться не буду уже. Если я сяду, я не встану». Силы нет, понимаете. Пошёл с этими санями вперёд, дошёл до аэродрома. Вот так. На аэродроме формировались, ждали борт. Кроме того, какая-то группа руководящего состава ждала того же самолёта. Была очередь на него садиться вот той группе учебной, в которой был я, но нас отставили. И вместо неё посадили вот эту группу начсостава. А нас – на следующий рейс. Борта – пассажирские, а впереди вверху только у них были башни с пулемётом. Они ж через Ладожское озеро – а там финны и немцы летают.

Тот самолёт, который послали впереди нас – не долетел. Не добрался, не сел, нет его. Когда мы летели, мы тоже слышали там что-то такое… шумит... Сидим, понимаете, в темноте, в фюзеляже. Он там крутится, вертится, что-то такое, стреляет. И смотрим – дырки есть. Ничего не было, а там вдруг дырка. Оказывается, или немцы, или финны, не знаю… Атаковали нас. Мы пролетели. Сели на станцию, которая была. Ну, это житейское, если хотите знать. Вылезли из самолёта, сидит какой-то мальчишка сопливый – и ест вот такую корку. Я говорю: «Слушай, отдай ты её мне». Отдал. У меня какие-то бумаги, деньги какие-то валяются: «Держи». Тот на меня посмотрел, сунул корку – а сам бежать.

- Питание в эвакуированной Академии и на фронте – отличались?

- Да. Но везде, конечно, не хватало. Что Вы? Хотя уже давали норму: уже человек нормально жил.

- Говорят, что на фронте очень большая была завшивленность. Как в танковых частях было?

- Я Вам скажу, что было. Летом после Курской дуги, когда по Украине продвигались, не было возможности помыться. А было хуже, там такие эпизоды были... и если занимали немецкие траншеи – они были оборудованы. Кругом грязь вот такого размера. Если попадёшь ногой в неё – не вытащишь. Очень трудно было, особенно осенью, там проходить, понимаете? Грязь. И вот – немецкая траншея. Хорошо оборудованная, тепло в ней. Переждать там… вот там вшей и набрали.

- И как с ними боролись?

- Боролись – вручную. 410 – это как-то было у меня. Кроме того, в батальонах решили, что свободные бочки, очищенные от газойля – есть, их – на костёр, и – в них туда… прожарка. Помогало. Но – это редко, потому что сразу поспевало то, что нужно. И мыло вдруг специальное с дустом, которое – вообще! Для человека оно – тоже не очень, но от вши – спасение было. Трудно было связистам-женщинам…

- Много у Вас женщин было в частях?

- Батальон связи – 50 процентов. Радисты – в основном женщины. И, скажу прямо, замечаний по работе нет. Молодцы, выдерживали. Радистки, по проводной связи специалисты – очень много женщин. Тяжело было, но справлялись с работой.

- А романы были на фронте?

- Конечно, сто процентов.

- Больше всех романов заводило, наверно, командование?

- Это вопрос в основном личный что ли… в отношении того, что было какое-то такое командование – это я бы не мог на это упирать, нет. Я Вам скажу, что я знаю. Когда война закончилась, из батальона связи четыре хороших семьи создали потом. Те, кто выжили. Писали мне они частенько, благодарили кое за что…

- В перерывах боёв на фронте Вы как отдыхали?

- В перерывах между боями – задача была восстановиться, вот в чём была трудность. Отдыхали… то есть, даже спали: в зданиях, в домах где-нибудь, в селе каком-нибудь там устраивались. То есть по-человечески более-менее спали. Там можно было бороться, действительно, и с паразитами. Потому что в полевых условиях – что ты сделаешь? Вот для того, чтобы помыться, ставили загородку такую, плащ-палатки развешивали – и связисткам говорили: «Идите туда и занимайтесь своими делами».

- Как относились к немцам, к солдатам? Просто как к противнику – или была ненависть?

- И так, и так. Потому что за то, что видели по ходу дела – добра не желали…

- Ваш корпус прошёл Белоруссию, Румынию, Прибалтику, Восточную Пруссию. Как местное население относилось к Красной Армии?

- Я Вам расскажу про Румынию и про Пруссию, и про Польшу. В Румынии – румыны, вообще говоря, нейтрально держались. Им можно было: их амбары были полны кукурузы, хлеба – было, в садках – рыба. Нейтрально, вот так. Это ж союзники их бывшие… нейтрально.

- Как относились к Красной Армии в Восточной Пруссии? От населения не было неприятностей?

- Вы знаете, нормально, я считаю, относились. Никаких неприятностей не было. В Польше, помню, когда вошли в неё – в первую очередь зачитали приказ Сталина об отношении к польскому населению. Если будет солдат, свой собственный солдат – не церемониться. То есть – нет, тут не было таких. Было – воровали сало, но – нормально: люди есть люди. Хочет жрать, увидал у него в дымоходе сало – и, конечно, он его снял и сожрал!

- Многие солдаты, которые были в Германии, рассказывают, что им разрешали отправлять домой посылки. Там было пять килограмм на рядовой и сержантский состав и десять килограмм на офицерский. Вы сталкивались?

- Было, да. Отправляли. Все отправляли. Через почту полевую.

- Сам отбор того, что посылается, как происходил?

- Собирал то, что мог. Особенно в Пруссии когда проходили. Знаете, там что было набросано? Особенно там, где они бежали табором, потом табор бросали, а сами бежали. И в городах много было. Просто пропадали вещи. Ценные вещи – для нас они были ценные, для России. Как это? Одежда, понимаете, ещё что-то такое. То есть, отправляли – всё.

- Какие-нибудь суеверия на фронте были? Приметы…

- Не знаю. У меня – суеверий особенно не было.

- Как и где Вы узнали о Победе?

- Под Калининградом. Вот когда уже мы Калининград взяли и они подписали. Кончили их морские орудия стрелять – и сдали они, капитулировали. Интересно, как под Калининградом в противоположной стороне от нас в одной пехотной части был командиром самоходных орудий Александр Космодемьяненко.* (Так у автора. – Прим. ред.) Вот мне хотелось с ним побеседовать. Убили его 9-го числа, в самый последний день…** (Так у автора. – Прим. Ред.)

*Гвардии старший лейтенант Александр Космодемьянский после капитуляции немцев в Кёнигсберге был назначен командиром батареи ИСУ-152 350-го гвардейского тяжёлого самоходного артиллерийского полка 43-й армии 3-го Белорусского фронта.

** Погиб 13 апреля 1945 при штурме населённого пункта Фирбрюдеркруг (Vierbrüderkrug) на полуострове Земланд.

Вот все эти 1-е мая, 7-8-е, да и весь апрель-месяц – Вы знаете, у меня было ужасное самочувствие. Кому угодно молился. Как это так? Берлина уже нет, тут конец, а меня – убьют?! Как это может быть? Где же справедливость человеческая? Лежал – и всем молился, чтоб только не через меня…

- Какое было ощущение, когда Вы узнали, что Победа, что война закончилась?

- Победа, когда узнали… у кого чего было – стреляли в воздух. Все в первую очередь думали: «Всё, братцы, теперь я буду жить». Вот так вот. И страна – дай Боже, и кто угодно; но, извините, каждый думал «Ребята, Я буду жить» – в первую очередь!

- Спасибо, Николай Валентинович.

| Интервью: | Н. Аничкин |

| Лит. обработка: | А. Рыков |