Я родилась в 1923 году в хуторе Кондраши Иловлинского района Сталинградской области. Мой папа, Ютаев Федор Павлович, был этническим чеченцем и всю свою молодость был батраком у богатых. Был такой горский князь по фамилии Ютаев, который после 1812 года принял православие. Недалеко от наших Кондрашей даже был хутор, который назывался Ютаевка. После принятия православия, князь Ютаев построил три церкви: в Ютаевке, в Иловле и в Качалинской. Остатки его церкви до сих пор стоят в станице Качалинской. И вот этот князь был прапрадедом моему папе.

Мама моя, Фекла Леонтьевна, в девичестве носила фамилию Истюфеева и была праправнучкой высокого офицера у которого была молодая дочь на выданье. К нему устроился работать управляющим француз, которого звали Жак Юстоф. Впоследствии француз принял православие, они с дочерью хозяина повенчались, и француз стал не Юстоф, а Истюфеев. Вот такими были мои предки.

Жили мы в Кондрашах до 1931 года. Папа мой из Иловли родом, поэтому в школу я пошла уже в Иловле. Как я говорила, папа был раньше батраком на Северном Кавказе у богатого турка, которого он почему-то звал «Афиз», не знаю, имя это было или что еще. Папа проехал весь Кавказ и знал много кавказских языков. Он и меня иногда называл «качун». Я спрашивала его: «Папа, а что это такое?», а он отвечал, что это «доченька» по-кавказски. Папа в семь лет пошел в школу, но его сразу оттуда исключили за богохульство. Во время Гражданской войны он был пекарем в армии у Буденного. Да и потом он всю свою жизнь работал пекарем.

- А мама Ваша кем работала?

- Она никем не работала, она была домохозяйкой. Она через каждые два – три года рожала детей. Всего нас у нее было шестеро, однако выжило только четверо. У меня брат был с шестнадцатого года, еще одна сестра с девятнадцатого, но она умерла. А я с двадцать третьего, брат с двадцать шестого, сестра с двадцать восьмого. А теперь все мои братья и сестры поумирали и я осталась одна.

Мама жила в Кондрашах и когда у нее умерли родители, на ее руках осталось четверо малых детей - ее братишек и сестренок. Папа вернулся с Гражданской войны в Кондраши, взял опекунство над малолетними, и затем, когда они достигли совершеннолетия, мы в 1930-м году, переехали в Иловлю.

Как сейчас помню, мы переезжаем в новый купленный папой дом: телега большая, на ней нас четверо сидит. А папу в Иловле все знали и встречали его вопросом: «Переезжаешь, Федор? А где же твое богатство?» А он отвечал, указывая на нас: «Вон, видите, сидят? Это и есть мое богатство!»

- Расскажите немного о предвоенном периоде.

- Ну что, я в школу ходила. Десять классов я окончила в сорок втором году.

- Скажите, на Ваш взгляд, было ли в народе ощущение надвигающейся войны?

- Знаете, мы никто не верили, что на нас нападут! Мы не ожидали этого. Мы все в классе после начала войны были уверены, что все это закончится месяца через два – три. А оказалось, что весь десятый класс нам в госпитале придется проработать. И что в июне я закончу школу, а в октябре уже присягу буду принимать.

- На строительство оборонительных рубежей Вас привлекали?

- Привлекали. Но я оттуда убежала, несмотря на то, что нас там охраняли, и сидела дома в траншее. А соседка меня увидела и донесла на меня в сельский совет. И поэтому мне принесли повестку из военкомата.

- Где Вы занимались строительством оборонительных рубежей?

- В Качалино. Но папа мой ту местность хорошо знал, поэтому он мне нарисовал план. Однажды ко мне в лагерь приехал мой братишка, который передал мне нарисованный папой план и передал его слова: «Беги ночью».

И я ночью, после отбоя, пошла займищем домой. Там от Качалино до дома было километров восемнадцать или двадцать. А когда стала ближе к дому подходить, так там я уже каждый кустик знала, не страшно было идти. И к утру, часам к четырем, я уже пришла домой. Я, конечно, понимала, что побег с «рубежей» - это дело подсудное. Поэтому и спряталась дома.

- Сколько народу отправили вместе с Вами на «рубежи»?

- Я не помню. Много. Я там мало пробыла, недели две всего.

- Немцы устраивали обстрелы «рубежей»?

- Бомбили там часто нас. Я и сбежала-то потому, что нас там бомбить стали. И Иловлю тоже хорошо бомбили.

После окончания школы я послала документы в институт. Но тут к нашим краям подошел немец, он был уже на противоположном берегу Дона. Его артиллерия добивала почти до самой Иловли.

Не дождалась я ответа из института: мне принесли в двенадцать часов дня из сельсовета повестку, а в четыре часа мы уже вышли по мосту за станицу и пошли пешком в Лог. До Лога от нас было двадцать пять километров и шли мы всю ночь. Когда выходили, девчата мне говорят: «Валя, смотри тетя Фекла, твоя мать, голосит». Вы знаете, какие были проводы! Ой! Это же уже шел второй год войны, некоторые уже успели похоронки получить.

- Почему вы пошли в Лог, ведь райвоенкомат находился в Иловле?

- В Иловле к тому времени уже все государственные учреждения были эвакуированы, потому что фронт подходил. Там было полное безвластие. Нас быстро забрали в армию, думая, что немец сейчас переправится через Дон. Кстати, из военкомата за нами в Лог и приехали, забрали нас всех. Медицинскую комиссию мы прошли уже в Логу. После прохождения медкомиссии я попала в 23-ю стрелковую дивизию, командир дивизии Сиваков.

Нам в школе в десятом классе преподавали медицину и в военкомат дали сведения, что я прошла медицинскую подготовку.

- Преподавали как: это было в виде кружка или полноценного урока?

- Медицинская подготовка была у нас всегда обязательным шестым уроком. На этом уроке нам не только читали теорию, но мы и практической работой занимались. Школу свою мы уже освободили под госпиталь, в котором принимали раненых с железнодорожной станции и помогали грузить их на повозки. Мы раненых и купали, и делали им перевязки, в общем, все, чему нас учил преподаватель. Сами в это время учились в других зданиях по всей станице.

- Помимо медицинской подготовки у вас в школе был кружок ОСОАВИАХИМа?

- Был. Еще до войны надо было обязательно сдавать нормы ГТО. Мы и кроссы бегали, и зимой на лыжах ходили. Я, правда, на ГТО не сдала, только на БГТО, но этого вполне хватило, чтобы аттестат получить. Честно говоря, училась я не на «отлично», а на «посредственно».

По прибытию в часть нас сперва учили. Для меня винтовку не могли подобрать: я же маленькая ростом, и винтовка у меня по земле волочится. Поэтому мне карабин дали. До сих пор помню номер своего карабина: 6061, я с ним всю войну прошла. Я еще за него и на гауптвахте сидела! У нас большой переход был, а я его спрятала среди штабных ящиков. А полированный затыльник его приклада торчит наружу и на нем номер выбит. Старшина глянул номер, сверил его у себя по журналу с закрепленным оружием и шумит мне: «Ютаева!» - «Я!» - «Где твой карабин?» - «Со мной» - «Иди сюда!» Ну, вот я и получила за это. Ой, я не один раз сидела на гауптвахте!

- Где обычно располагалась гауптвахта?

- Я сейчас отвлекусь и забегу немного вперед. Мы с сержантом Савиным были на линии и получилось так, что немцы наступали, наши отошли и мы остались на немецкой территории. Надо было выходить к своим, а у нас с собой была вся материальная часть: кабели, шпули и прочее. Не будешь же все это тащить обратно. По дороге нашли какой-то немецкий кабель. Он мне говорит: «Ну-ка, подсоединись, послушай». Я послушала линию и говорю ему: «Да, немецкая речь». Он говорит: «Давай намотаем его, этот кабель, а когда выйдем к нашим, доложим, что мы матчасть не потеряли». Мы свою то линию немцам оставили, а пустым нам возвращаться нельзя! Я обрезала этого провода и намотала его на катушку столько, сколько мне надо было, а остальной кабель бросила там. Что я буду немцам линию соединять что ли?

- Говорят, что немецкий кабель был лучше нашего.

- Да, он у них был в хорошей изоляции. Наш кабель был в хэбэшной тряпочной изоляции, а их в пластиковой. И он был гораздо легче нашего. А наш, если его дождь намочит, становился тяжелым. Шпуля, на которую мотался кабель, весит шестнадцать килограмм, а если она намокнет, то она становится весом больше двадцати килограмм.

- Когда намокал кабель, он не коротил?

- Нет, у него же под тряпочной изоляцией была еще и обрезиненная изоляция.

Ну и что же? Пришли мы к своим рано утром на третий день. Командующий артиллерией, полковник, стал расспрашивать нас, что да как. Сержант ему докладывает: «Матчасть сохранили!» А я думаю: «Он же врет! Да мы же ее у немцев украли». Я лицо опустила, а командующий это заметил и говорит: «Ну, а теперь, Ютаева, ты расскажи, как все было». Ну я и рассказала все в подробностях. Ну и за то, что повели себя неправильно и утратили матчасть, нас с сержантом отправили под арест. При этом ему дали «строгий», а мне «простой».

Но за эти два дня, что мы отсутствовали, нам обязаны были выдать харчи и плюс по сто грамм за каждый день. Нам все это выдали. А мы же голодные пришли! Мы эту водку выпили, все харчи съели и сразу спать легли. А это был июнь месяц. Мы ж, пока выходили к своим, не спали совсем: мы просто боялись заснуть.

Посадили нас на гауптвахту, а на коммутаторе сидеть то некому! Телефонистов нет лишних. Будят меня, толкают. А мы с сержантом спим, как убитые. Сержант вообще в траншее спал, ему же «строгий» арест дали. Поэтому его не стали трогать, а меня разбудили и на коммутатор дежурить отправили.

- Чем отличался «строгий» арест от «простого»?

- Сержанта в траншею посадили, а я рядом с этой ямой на земле сидела. Ну, он там, в этой траншее и уснул. Часовой стоял, нас охранял, конечно. Меня в траншею не стали опускать, я ж правду сказала, поэтому мне «простой» арест дали.

Да мы привычные: мы вообще всю войну на улице провели. Только когда Эстонию освобождали, мы жили в помещениях. В Эстонии против окна садиться было нельзя: стреляли в нас через окно. А эстонцы такие подозрительно щедрые были в угощении! Мы, конечно, угощались, но все уселись в дверных проемах, чтобы нас с улицы не видно было.

- Возвращаемся теперь обратно, под Сталинград. Вы попали…

- …в двадцать третью стрелковую дивизию!

- Вы попали в отделение связи или в стрелковую роту?

- В пехоту, в стрелковую роту. В общем так: двадцать третья стрелковая дивизия - командир дивизии Сиваков, первый батальон - комбат Филатов, третья рота – командир роты Громов Иван Леонтьевич.

- Потрясающая память у Вас! Вы все помните!

- И я хорошо помню, что он был убит девятого июня 1943 года на высоте «плюс ноль один» в Курской области.

- Ну, а старшину роты вспомните?

- Иванов у нас был старшиной. Но мы с ним редко встречались: он же больше там, где-то при харчах был, а я-то все больше в траншее. Понимаете, мне армия досталась такая тяжелая.

- Где она Ваша дивизия на тот момент дислоцировалась?

- В Логу стояла наша часть, а штаб был в Арчеде. Где-то с месяц мы там простояли. Но тут уже начался ноябрь, холода, и мы из Лога пошли боями в сторону станицы Голубинской.

- Для этого вам надо было через Дон переправиться?

- А мы его по льду ночью перешли. Там еще поверх льда снега много было, поэтому, можно сказать, что я этого Дона и не видела. Морозы в те дни сильные были! Однажды, перед Новым годом, ночевали мы в станице Голубинской. Ногами разгребли снег, сожгли большой костер, на горячую землю все легли и по очереди спали, выставив часового. Но меня и еще одну девчонку не будили. Помню, шли мы по дороге, а вдоль нее велосипеды валяются. Я села на один из них и поехала. И надо же было там, на дороге, лежать убитому немцу, у которого вверх торчали его окоченевшие руки! Я за них зацепилась, упала с велосипеда и получилось так, что упала прямо на его лицо. Он уже был занесен снегом и из-под снега ветром развевался его чуб. Вот этот момент я запомнила надолго!

А от Голубинской мы пошли в сторону Песковатки. Когда мы были в Песковатке, у нас пошла цинга. А я же была в роте санинструктором и попросилась у командования съездить в Иловлю, привезти овощей.

- На чем Вы поехали в Иловлю?

- На машине. В моем распоряжении машина была всегда. И вот когда я проезжала хутор Вертячий, мне запомнились столбы вдоль дороги и почти на каждом висели повешенные с вываленными изо ртов языками. Наверное, в Вертячем немцы все население хутора перевешали.

Приехала я в Иловлю, в станицу, и маме говорю: «Мам, у нас цинга началась, поэтому мне надо лука, капусты или чего-нибудь еще». Когда в станице узнали, что Валька Ютаева с фронта приехала, то все женщины к нам сбежались, все принесли для меня все, что было нужно.

- Вас сразу на должность санинструктора назначили?

- Да. Я же присягу принимала уже как медик. И что еще интересно: когда я принимала присягу, нам сказали, что в институте фронтовые медики дают такую клятву Гиппократа, в которой есть параграф, что во время военных действий в равной степени спасать раненых своих и противника, и что я должна этот параграф соблюдать тоже.

9 января 1943 года от нашей дивизии к немцам пошел парламентер, и его убили. После этого такая была канонада! А я ж деревенская девчонка, полтора метра ростом, тридцать восемь килограмм веса, мне страшно очень! «Катюши» когда стреляют и их ракеты над головой летят, то на голове все волосы шевелятся!

25 января 1943 года в шесть часов вечера мы вошли в Городище. Ночь, мороз, холод. Комбат мне говорит: «Ютаева, ты десять классов окончила?» - «Ну да», - «Немецкий учила?» - «Учила, но я ж на «посредственно» училась», - «Ничего, сойдет. Иди в немецкий госпиталь, будешь там представителем Советской власти!»

А там немецкий госпиталь был большой. Я захожу в этот госпиталь, при мне сумка медицинская с красным крестом. Выходит немец - врач, который был среди них и с ним еще один мужчина пожилой, оказавшийся поляком, который знает русский язык. Этот поляк очень плохо относился к русским, он ко мне оскорбительные «комплименты» говорил, типа: «До чего Россия докатилась, что у них тринадцатилетние дети пошли воевать!» И это еще не самый худший был из «комплиментов». Ну да ладно…

Стою я, значит, перед этим врачом и говорю поляку: «Переведите. Я, советский медик, выполняя клятву Гиппократа, буду работать с вами в этом госпитале». Он перевел этому немцу мое обращение, а тот встал и по-своему заговорил, а поляк мне все переводит. Немец, а его звали Николас, говорит мне: «Я – немецкий хирург, главный врач этого госпиталя, выполняю свой долг и готов сотрудничать с Вами. И если Вы мне доверите, то я готов продолжить лечить своих солдат». Я представилась: «Валентина Ютаева», но они меня там все звали «пани Валя».

Прошло дня три или четыре, наверное. Я выхожу из этой церкви, где находился госпиталь, и вижу, что к нам несут наши ребята на носилках раненого. Я у них спрашиваю: «Ребята, что такое? Что случилось?» Они меня увидели: «Сестренка, где врач? Лейтенанта нашего ранили, сказали близ сердца. Надо срочно к врачу». Я говорю: «Заносите сюда!» Заносят они лейтенанта в церковь. Я поляку: «Переведи хирургу, пусть посмотрит нашего». Немецкий врач посмотрел его и говорит мне: «Пани Валя, у него ранение серьезное, задета аорта. Его нельзя никуда нести». Я у него спрашиваю: «А можете сделать операцию?» Он мне так ответил: «Я не гарантирую положительного исхода, но, если Вы доверяете мне и напишете мне свою расписку, что Вы за меня отвечаете, я тогда сделаю операцию. Но я Вам клянусь, что буду исполнять свою работу честно!»

Я написала ему эту бумажку: «Я, Ютаева, санинструктор роты такой-то, доверяю доктору Николасу сделать операцию…», ну и все такое. Я правда не знала, что такое Николас – имя или фамилия. Я его звала просто «доктор Николас». Доктор положил мою бумажку в карман и начал резать лейтенанта. Долго длилась эта операция, после нее оставили этого лейтенанта в операционной.

- Вы тем ребятам, которые принесли раненого, сказали о том, что немец возьмется оперировать его?

- Нет, я им ничего не сказала. Они и сами видели, что это немецкий госпиталь, но видели и то, что я – советский человек. Потому мне и передали раненого. Да в те моменты разве думаешь о том, кто будет спасть жизнь? Они передали раненого нам и дальше убежали.

Лейтенант пролежал у нас дня три. Доктор Николас мне говорит: «Пани Валя, он выживет. И транспортировать его уже можно, но осторожно».

Я пришла к комбату и говорю: «Комбат, давай забирать его от немцев». Приехали из нашего медсанбата за лейтенантом, вынесли его из церкви на руках и увезли в госпиталь. Лейтенант перед этим успел продиктовать мне письмо своим родителям в Казахстан, там его семья жила. Вот такой был случай. Какова дальнейшая судьба этого лейтенанта, я не знаю.

- Все время, пока Ваша часть находилась в Городище, Вы находились при немецком госпитале?

- Да, только при госпитале! Практически не выходя! Там и выходить некогда было.

- За то время, пока Вы там находились, в госпиталь дополнительно поступали раненые немцы или были только те, кто находился там ранее?

- Я, когда заступила, пошла переписывать их. Тысяча триста человек немцев на тот момент в госпитале находилось. Я ходила, спрашивала их: «Во ист ланд?», мол, где твоя родина, «Золдбух?», где солдатская книжка. Да что я там знала то тех немецких слов со своим школьным образованием?

В общем, переписала я их всех сразу. И перед 12 февраля я их снова переписала. К тому моменту их осталось уже восемьсот. Уже многие выписались из госпиталя, многие умерли. Там, как въезжаешь в Городище, площадь, которая рядом с церковью, вся в крестах была и от церкви вдоль берега Мечетки сплошные блиндажи шли. Этих блиндажей около двух десятков было и во всех них лежали раненые немцы, причем отсортированные по ранениям. А в церкви располагались в основном послеоперационные. Кстати, площадь эта, на которой было кладбище, сейчас центральная в поселке, заасфальтированная.

- Когда Вы уходили, Вы кому-то передали этих немцев?

- Я не помню уже точно кому. К тому времени уже пришла городищенская власть, вот кому-то из нее я свои списки и отдала. А до этого, сколько я там, пробыла, я никого из местных в церкви даже и не видела.

- Вы сами где жили в это время?

- В этой же церкви и жили. И я, и немцы, и Валя Кузнецова, моя подружка. Мы с ней две медсестры там были.

- Из наших офицеров кто-нибудь был с вами?

- Нет. Да какие офицеры, Вы что!? Я там самая старшая была. Да и кто из офицеров полезет по блиндажам с ранеными? Это только солдат для этого назначать!

- Со стороны немцев по отношению к Вам были какие-нибудь негативные проявления?

- Нет, не было. Как иду мимо них, они мне: «Пани, пани!» Они меня уже все знали: «Пани Валя, брот! Брот!» они все хлеба просили, потому что голодными были.

Когда я там была, приезжал корреспондент из «Красной звезды», он фотографировал меня, когда я этих немцев кормила. Говорят, эта фотография даже в газете напечатана была, правда, я не видела ее, потому что газеты до нас не доходили.

- Как долго Вы находились в немецком госпитале?

- До 12 февраля 1943 года. В этот день наша часть отправилась пешком в Котлубань, там нас ожидали составы. Мы погрузилась в «телячьи» вагоны и поехали на фронт. И приехали мы в Курск.

В Курске мы сначала остановились напротив мединститута. А потом нас передислоцировали в Орел. Как мы туда добирались, я не помню, но помню, что в Орле церковь красивая такая.

На Курской дуге мы долго были. Когда мы были под Сталинградом, мы были 23-й стрелковой дивизией, а там, на Курской дуге, 23 марта нам присвоили «гвардейское» звание. По этому поводу у нас был митинг. При этом нашу дивизию немного порасформировали, но мы в этой же дивизии и остались. При переформировании дивизии я еще медсестрой была.

- Вы попали при переформировании дивизии в другой полк или остались в своем полку?

- В этом же полку я и осталась. Но произошел такой случай, который повлиял на мою дальнейшую судьбу. Я, как медсестра, сидела в блиндаже, там еще начальство какое-то присутствовало. И вот там телефонистка сидит, смотрит в какие-то бумажки и что-то набирает. Я говорю: «Что ты делаешь? Что это у тебя?» - «Да это разговорный код», - «Это как?» - «Ну вот это командир полка, потом командир батальона, а дальше будет командир роты». Посмотрела: «Фу, да это у тебя возрастание по геометрической прогрессии! Если хочешь, я тебе сейчас до командира роты рассчитаю». А я училась по математике хорошо и прогрессию хорошо знала.

Я рассчитала ей, а в это время позади меня стоял командующий артиллерией. Он меня тронул за плечо и поинтересовался: «А как это ты?» Я говорю: «Товарищ полковник, да это же прогрессия! Возрастающая и убывающая». Начала ему показывать, считать. А он говорит: «Мне такая телефонистка нужна!»

Потеря разговорного кода всегда рассматривалась военным трибуналом, а я приду в штаб, посмотрю, с чего код начинается, и все в голове держу, а посчитать-то я сумею. Просто расписываюсь, что с кодом ознакомилась, и все, и никаких бумаг при мне не имеется!

Я командующему артиллерией говорю: «А Вы и Валю Кузнецову тоже возьмите, я без нее никуда не пойду!» Валя была моей одноклассницей, и мы с ней всегда вместе были, с того дня, как нас призвали. Правда она десятый класс не окончила. Всех остальных девчонок, с кем нас призывали, забрали в медсанбат, а мы с Валей вдвоем в стрелковое подразделение попали. Еще когда бомбили нашу станицу, у Вали убило мать, а через два дня и ей самой повестку принесли и в армию забрали. Братишка ее младший, 1926 года рождения, потом сам пошел добровольцем на фронт. Видите, как тогда порой складывались жизни!

- Забрали ее вместе с Вами в связисты?

- Да, уговорила я командующего. А Валя сначала, когда узнала, что меня забрал командующий артиллерией, аж заплакала. И мы так с ней вместе служили.

А когда мы на Курской дуге с сержантом к своим выходили, она как раз в это время сидела на коммутаторе. Два дня сидела, потому что некому было ее подменить.

- Куда Вы попали после перевода? В отдельную роту связи?

- В штаб командующего артиллерией дивизии, у которого были свои артиллерийские полки. Из пехоты я ушла.

- Если Вы при штабе были, то как Вы оказались на линии с катушкой и с кабелем?

- Так я же стала телефонисткой. Мы всегда дежурили вдвоем. Допустим, я сижу на коммутаторе, а кто-то другой на линии дежурит. Я говорю ему: «Порыв, вот такая-то линия», он побежал устранять. Возвращается, он садится за коммутатор, а я сижу на линии, дежурю. Он мне говорит: «Порыв», я встала и побежала.

Расскажу один случай. Знаете, есть в Харьковской области город Богодухово, вот там мы были. Сидел Миша Любимов на коммутаторе, а я на линии. Он говорит: «Порыв!», я пошла. Лес, рядом с лесом проходит дорога. А я когда-то эту линию сама проводила через опушку леса и при этом везде привязывала кабель к веточкам. Иду, вижу – порвано. Вернее, этот кабель был перекусан, а не порван. Я соединила концы, вернулась обратно, села и сижу. Сижу, сижу – опять порыв! Я говорю: «Миша, теперь ты иди». Миша пошел – и нету, и нету. А я одна осталась. Эта линия у меня не работает: другие линии работают, а эта нет. Я звоню: «Пошел Любимов на такую-то линию и нет его». Пошли ребята на линии и нашли его. Он сидит, оба конца провода в руках держит, а у самого в затылке пулевое отверстие. Это местные в нас стреляли! Это местные, богодуховские, убили Мишу. Мы его матери написали, что он погиб и долго с ней потом переписывались. Миша был постарше меня на год. В тех краях, под Богодухово, у нас местные жители двоих убили: вот Мишу и еще Штукина, шофера.

С Курской дуги нас потом на Северо-Западный фронт перебросили, в южную часть Карело-финской АССР. Там холод ужасный был и сырость. Мне там запомнилась под снегом красная клюква.

Из Карело-финской АССР мы стали «спускаться» в Эстонию, а оттуда перевели нас в окрестности Риги. Но город я посмотреть не смогла, я все это время сидела на телефоне. Из Латвии, через Литву, нас перебросили в северо-западную Белоруссию.

Когда мы зашли в Белоруссию, появилось ощущение, будто мы домой попали. Так себя там хорошо и спокойно чувствовали! Какие там леса хорошие!

А я-то на Курской дуге еще была контужена и в медсанбате лежала: снаряд рядом со мной разорвался, и я после контузии не могла некоторое время видеть. Я даже в госпитале не лежала, а только в медсанбате. Вернее, меня посылали в госпиталь, а я, глупая, не пошла. А после медсанбата инвалидность не дают, и я еще боялась, что потеряю свою часть и обратно в нее не вернусь. После этой контузии у меня приключилась «куриная слепота»: как только вечер наступает, у меня глаза закрываются. Просто я в этом медсанбате не долечилась.

Когда стали Белоруссию проходить, там леса и в них партизан много было. Когда через Западную Двину переправлялись близ Полоцка, надо было ночью бежать по понтонному мосту. А я же ночью ничего не вижу! Я своим говорю: «Вы идите, а я утром приду». Утром я перебежала через реку, а они уже ушли. Благо то, что я на память все телефоны знала: я в любую часть могла прийти и дозвониться до своих.

- Телефоны знали или все-таки позывные?

- Позывные. Мы даже иногда хулиганили. Сталин каждую ночь, в три или в четыре часа, с командующими армиями разговаривал. И вот девчонки звонят: «Валька, сегодня будет Сталин разговаривать!»

- Подслушивали?

- Подслушивали, конечно. Ну и что ж?

- Разговоры Верховного главнокомандующего все-таки являются делом государственной важности. Как на ваше «хулиганство» смотрел особый отдел?

- А откуда они знали!? Никто же им об этом не докладывал! Вы знаете, я хочу сказать, что у нас на фронте падлюки долго не живут. Если хотите, расскажу такой случай. Он, может быть, даже преступный.

- Разумеется, хочу.

- У нас был начальник штаба майор Мальцев из Коми АССР, из города Сыктывкара. Он был с высшим образованием, всегда говорил: «Вот я…, да я…» Когда нас переименовали в гвардейцев, он нас гонял, чтобы мы правильно его приветствовали: «Здравия желаем, товарищ гвардии…!» Ну, да ладно. В общем, это дело было в Калининской области. Вечером я сидела за коммутатором: разговаривал командующий артиллерией с командующим армией. Я их соединила. А коммутатор большой, там много всяких проводов. Заходит ко мне Мальцев: «Кто разговаривает?», я говорю: «Командующий артиллерией с командующим армией», - «Дай, я послушаю!» Отвечаю ему, что не положено: «Разговаривают выше Вас по чину».

А еще раньше нам, телефонисткам, сказали: если говорят низкие чины, и просит послушать кто-то чином выше, то я должна дать ему послушать, а если высокие чины разговаривают, то низшему по чину давать слушать я не имею права. Я даже сама не имею права ему рассказать, о чем они там ведут разговор, вот как.

Майор Мальцев начал ногами топать, угрожать мне: «Да я…, да я тебя!» Они там разговаривают, а он у меня вырвал трубку. Но я успела отключить свою трубку, и он ничего из разговора начальства не слышит, требует: «Соедини меня!» Я говорю: «Не положено».

Он разозлился и поставил меня на два часа «под ружье». А знаете, что это такое? На голую руку ставится металлический приклад карабина и на морозе минус сорок стоишь. И уши у шапки опустить не разрешил. Я эти два часа «под ружьем» выстояла.

Утром, когда ребята узнали о моем наказании, мне сказали: «Иди, командующему доложи». Я говорю: «Не пойду». На другой день приходит кто-то и говорит: «Майор Мальцев лежит убитый за кустом». Не поймешь, почему? Ведь не я первая у него такая была. Кто-то просто отомстил и за меня, и за других. Вот я Вам и говорю, что падлюки на фронте жить не могут. Там надо быть честным.

- Никогда не слышал ранее, чтобы в Советской армии практиковалась старорежимная постановка «под ружье».

- Ну, а я вот стояла. Два часа выстояла.

- Когда через коммутатор происходят переговоры высшего командования, разговоры как-то кодируются?

- Да. Там, например, не называют «солдаты», а называют их то «карандаши», то еще как-нибудь по-другому.

- А сама голосовая связь не подвергался кодировке, ее можно было прослушать?

- Да, для этого достаточно только было подключиться к кабелю. Рацию немцы прослушивали, это точно говорю. Мы были в Эстонии, а там, в Прибалтике, в деревнях такие длинные сараи, в которые въезжают и выезжают на подводах. Называются такие сараи хлебными ригами и в них сушат хлеб.

В одной из таких риг мы разместили свой коммутатор. Сидели на дежурстве я и сержант Савин. Тут же с нами сидели и радисты со своей рацией. И немец «нащупал» этих радистов, запеленговал, и начал бить по этой хлебной риге.

А сержант Савин, который все время был моим командиром отделения, уже был настоящим солдатом, не то что я. Он мне и говорит: «Бежать надо во время разрыва, не жди промежутка: после разрыва ты под другой снаряд попадешь». Он, вообще меня многому научил: я могла ползать так, что голова не подымается.

Его ранило при этом обстреле. Мне всю гимнастерку тоже этим же взрывом в ленточки порвало, бюстгалтер лопнул, а тело даже и не задело. Я упала на коммутатор и Савин рядом. Я гляжу, а у него из ноги кровь забила. Надо перевязать, а чем? Я у него обмотки с ноги размотала, перевязала ногу, зубами затянула и бумажку написала, во сколько перевязку сделала. Я же санинструктором раньше была, дело свое знала. В общем, ногу ему я сохранила, но это я уже после войны узнала.

Сижу как-то, а мне Валентина, с кем мы вместе служили, звонит: «Ты знаешь, сержант Савин на гармони играет в Омской области. В передаче «Играй, гармонь» смотри. А он действительно на гармони играл хорошо. И я увидела, что он ходит, ногой слегка шлепает, значит сухожилие было все-таки перебито.

Я попыталась написать в Омскую область, в облвоенкомат. Мне оттуда ответили, что такой есть Михаил Иванович Савин 1919 года рождения, дали его почтовый адрес. Я пишу по этому адресу, нет ответа. Я еще раз написала, опять тишина. А мы потом встречались с однополчанами в Москве, и я говорила, что писала Савину, а он не отвечает. А мне сказали, что у него жена письма берет и рвет.

- Она ревновала?

- Наверное. Хотя я там, в письме, написала, что я теперь не Ютаева, а Подлесная и что у меня двое детей. Не знаю, может не читая порвала. Мне кажется, что если бы он получил мое письмо, то он обязательно бы мне написал, ведь мы с ним вместе столько пережили! Особенно на Курской дуге, за что нас на гауптвахту отправили. Немцы вокруг, смотришь смерти в глаза, а деваться некуда.

- Сколько народу было в вашем отделении?

- Восемь или десять человек. Мы входили во взвод управления. У нас комбат был Шапошников, а старшина у нас был Гуков Федор Акимович. Что интересно, старшина наш всю войну прошел, выжил на фронте, а домой пришел и однажды сосед его пьяный буянил, бил свою жену, а он заступился за соседку, а сосед его убил. Мы ж переписывались после войны с фронтовыми друзьями, поэтому немного знали о судьбах друг друга.

- Вы упомянули о том, что на Украине местные стреляли в вас. А как с этим обстояли дела в Прибалтике?

- А в Прибалтике, я же Вам рассказывала, как они нас приглашали, сырами угощали, а мы в дверных проемах сидели, чтобы нас они не подстрелили. Стреляли в окна. Они специально нас старались посадить, чтобы нас видно было. Уж так они любезно приглашали нас за стол, но нас уже предупредили, ведь так уже люди погибли. А в Латвии, в каком-то из городов, даже на стенах кто-то из наших писал, что «эта улица под обстрелом», чтобы другие не попали под пули. Мы еще шутили, что в революцию были латышские стрелки, которые Советскую власть защищали, а теперь латышские стрелки по Красной армии стреляют. Прибалтика очень нас не любила.

- С партизанами Вам довелось встречаться?

- Довелось, ох как довелось! Я до сих пор себя ругаю, что даже и не поблагодарила партизана. Когда в Полоцке я переправилась со своей куриной слепотой и догнала своих, я опять села за коммутатор. А ребята пошли в эти белорусские леса и приводят оттуда старика. Такой вид у него, как у деда Щукаря: шапка-ушанка, одно ухо у которой поднято, стеганые ватные брюки, фуфайка. А дело было в июне месяце, липа цвела, а он в такой вот одежде.

Приводят его и говорят: «Валя, вот он тебя полечит». А я подумала: «Да что этот старик сможет полечить?» А старик разворачивает газетный сверток, что принес с собой: газеты грязные такие, желтые, а в нем лежит маленький такой флакончик. Из этого флакончика он налил чего-то в чайную ложечку: жидкость какая-то маслянистая была. Я что-то съела, жидкость эту выпила и говорю ему: «Дедушка, еще дай». А он отвечает: «Хватит, вылечит». Я ему: «Дедушка, так это же не поможет», - «Поможет. Запомни: который глаз первым закрывался, будет открываться последним, а который глаз последний закрывался, первым откроется». Точно так все и получилось. А сейчас мне врачи, к которым хожу, заявляют мне, что нет такой болезни – «куриная слепота».

- Этот старик из партизан был?

- Да, партизан. Там, знаете, их много было, они в лесу в блиндажах жили. Вообще, когда в Белоруссию мы вошли, меня словно осенило: стало так хорошо, дышится свободно, идем, ничего не боимся. А вот по Украине нет, так свободно мы не шли.

- После Белоруссии куда отправили вашу часть?

- Никуда, мы остались на советско-польской границе. Сталин сказал, что надо зверя убить в его собственной берлоге. Наша дивизия осталась, а все остальные войска пошли дальше.

- Почему вас оставили?

- Не знаю, мы остались в этих лесах стоять.

- В чем заключалась Ваша служба, ведь подразделение уже не принимало участие в боевых действиях?

- Мы так телефонистами на коммутаторах и сидели, ведь связь телефонная все равно нужна была. Коммутаторы старые у нас были, красного цвета.

- Где обычно устанавливался коммутатор?

- В землянках на столе стоял, а вообще по-разному бывало. Я ж говорила, что мы в домах практически не останавливались. Однажды, помню, на Украине, в Полтавской области, мы зашли в хату, нагрели себе воды, набрали золы, там щелок был, так мы повымыли себе головы.

- Как с гигиеной дела обстояли? Вшей много было?

- Полно было вшей!

- Как с ними боролись?

- Ой, да если рассказать… Ну как боролись? Вот когда в фуфайке ватной были вши, так их просто выскабливали щепкой. У меня такой случай был. Я ж, когда была санинструктором в Песковатке на Дону, вши были ужасные. А у меня очень смуглая кожа и какая-то она крепкая. Еще перед войной по всей станице чесотка ходила, а у меня не было ничего. И я взяла бензин, а его у нас много было, обработала им свою гимнастерку и все вши полопались. Я их потом вытряхнула и все. И так же предложила сделать всем остальным. Ну кое-кому сделала. А один парень был молодой, из Москвы, он белый такой был, кожа у него нежная была. Я ему чуть-чуть помазала, он одел гимнастерку и пошел по своим делам.

А на следующее утро приходит он ко мне со слезами: «Сестра, помоги!». Я смотрю, а у него все тело волдырями покрылось. Ой, я так переживала! Думала, что меня за это судить будут, что под трибунал пойду. Я сама побежала к командиру, лейтенанту, говорю, мол так вот и так. Ну ничего, все само собой потихоньку разрешилось, солдат отлежался пару дней, волдыри прошли.

А потом к нам стали поступать «жарилки»: бочки такие железные, костер под ними разжигали, а внутри обмундирование вывешивали. Повисит одежда, прожарится. Бывало, что и пригорала, всяко было. Бывало, подолгу не купались. В общем, никакой гигиены не было.

- А позже дезинфекционные машины к вам не поступали?

- Да Вы что?! Конечно нет! Это же передовая! Я в тылах не была, может там они и были, а у нас их точно не было. Это уже когда фронт ушел дальше, а мы остались, тут уж мы стали жить по-человечески.

- Как кормили вас?

- Насчет кормежки ничего плохого сказать не могу.

- Если сравнивать питание периода Сталинградской битвы и периода нахождения в Белоруссии? Сильно отличалось?

- Совсем не отличалось. Нас всегда кормили хорошо. Первые два года войны женщин считали за мужчин и мне, так же, как и мужчинам, полагался табак. Но я не курила. И ребята из нашего отделения у меня в очереди стояли: сегодня я отдаю одному свой табак, а он мне свой сахар отдает, завтра другому, послезавтра третьему. И так далее. Сахару каждому полагалось тридцать пять грамм, а это полная столовая ложка. Поэтому я и чай сладкий пила и кашу с сахаром ела. Масло сливочного полагалось двадцать грамм, а если вместо него давали маргарин, то больше. Часто давали сливочный маргарин.

- Вместо сахара конфеты давали?

- Нет. После уже, в конце войны, отменили выдачу табака женщинам и вместо него стали им выдавать шоколад, триста грамм на месяц. В семь часов утра старшина раздает, а я после дежурства ночного голодная, и по маленьким долькам этот шоколад весь съела. Все триста грамм, всю месячную норму. И оказалась после этого в санчасти. Пришла в себя уже в двенадцать часов ночи. Что со мной случилось я не знаю, отравилась или не отравилась? Я рассказала в санчасти, что я шоколада месячную норму съела за один присест и меня оттуда выписали.

- Трофейную еду доводилось попробовать?

- Нет. Я к трофеям и близко не подходила, боялась. Так случилось, что мама у меня до революции небольшое образование в начальной школе получила, и еще когда я училась в десятом классе, она достала псалтырь и заставила нас всех выучить наизусть девяностый псалом «Живый в помощи». Нас на фронт ушло четверо: отец, два сына и я. Все знали этот псалом наизусть. Кстати, в тот день, когда убили Мишу Любимова, я шла по линии и туда и обратно, читая про себя «Живый в помощи». Я не знаю, это мне помогло или что-то еще, но судьба меня берегла.

- С войны Ваши братья и отец вернулись живыми?

- Все мы вернулись, все четверо. Я контуженая пришла, папа контужен был. Александр, старший брат, навылет прострелен. Он два раза попадал в окружение и в плен. Первый раз бежал из плена после того как был приговорен к расстрелу, а второй раз – к повешению. Он мне еще с фронта писал в письме: «Валя, если попадешь в плен, лучше иди на расстрел. Повешение – это просто ужас, у меня волос на голове шевелился, когда я шел и смотрел на эту петлю». Он до войны имел образование, окончил Саратовский техникум, был заведующим радиоузлом, поэтому начал войну лейтенантом. А когда из плена выходишь, ты рядовым делаешься, хоть ты генерал, хоть лейтенант. А последний раз он был в плену в Курской области. Он там в лагере военнопленных был. И он слышал, что за той виселицей, что в лагере стояла, была какая-то болотная топь, из которой, если туда попадала, не вылезала даже домашняя скотина. И он шел туда и думал, что лучше он в эту топь бросится, пусть земля его погребет и не будет он висеть. А он сам такой худой был и высокий. Так он распластался и камыш его удержал. По нем стреляли, но он укрылся в камыше и всю ночь полз по камышу и этому болоту. И болото его не приняло. Наверное, тоже молитва помогла. Когда он переполз болото, нашел кем-то посаженную брюкву. Он руками пытался ее вытащить из земли, но не смог, поэтому он ее грыз зубами прямо в земле. Демобилизовался он уже старшиной, танкистом – радистом.

- Какую форму Вы носили?

- Артиллерийскую. Это когда я попала к командующему артиллерией. А перед этим пехотная, стрелковые петлицы были с винтовочками. И при этом я все время была в одной дивизии.

- Денежное довольствие Вам выплачивалось или вас подписывали на государственный займ?

- Нет, на займ нас не подписывали. А деньги я, по-моему, получила только после демобилизации, в военкомате. Да и сколько бы мне там платили-то? Копейки? Я ж рядовой. Деньги-то советские были, платили то ли два рубля, то ли три. Даже за награды я там деньги не получала.

Я, когда демобилизовалась, пришла в военкомат на нынешнюю улицу Титова, где сейчас памятник Ленину стоит. Там стоял барак и в нем располагался военкомат Баррикадного района Сталинграда. Там я встала на учет и за всю войну получила пятьсот сорок три рубля. На эти деньги я купила себе первые туфли на высоком каблуке, я же маленькая ростом.

И потом еще мне платили за боевые награды: за «Отвагу», за «Боевые заслуги». А пришел к власти Хрущев и эти выплаты запретил, только оставил только за ордена, и то не за все: за «Звезду» не платили, только за «Славу», «Красное Знамя» и еще какие-то. Короче говоря, от Хрущева я ничего не получила, он мне отказал.

Но стаж военный у фронтовиков считался «один к трем», а пришел Ельцин и фронтовой стаж у нас отнял. Поэтому у меня только тридцать девять лет своих, на заводе отработанных. А два года, день в день, убрали у меня.

- И до сих пор эти два года не вернули Вам?

- А кто нас будет спрашивать уже, нужны ли они нам? Нас ведь уже почти не осталось. Это тем, кто после Чечни, считают «год за три», а про нас забыли. Тем, кто в своей стране воевал, дают эту льготу, а нас, кто с внешним агрессором воевали, ее лишили. Наверное, там, наверху, решили, что нам это не надо.

- Как Вы узнали о Победе? Вы, как связист, наверное, узнали об этом раньше всех?

- Нет, я узнала об этом как и все. Я просто раньше демобилизовалась по беременности, за несколько месяцев до конца войны. Я в это время уже дома была. А о Победе я узнала из радио, у нас же радио было.

- Как Вас демобилизовывали?

- Я получила медицинскую справку, билет на литерный проезд до Москвы. А из Москвы я поехала в Иловлю. Потом я дома пришла в военкомат, встала на учет и военкомат мне выдавал литерные талоны типа продовольственных карточек на получение продуктов: в Иловле я каждый месяц ходила в магазин и отоваривала их. Уже не помню, что по ним давали, помню только, что по этим талонам получила килограмм муки.

- На время проезда из части домой, талоны на питание Вам выдавались?

- Нет, нас только обеспечивали сухим пайком.

- Из вас, демобилизованных, сформировали команду или вы ехали каждый сам по себе?

- Я не одна такая была, нас трое или пятеро отовсюду ехало: и из госпиталя и еще откуда-то. Все тоже, как и я, по беременности.

Еще запомнился мне приказ Сталина «Сталинградцы – из Берлина!»

- Я не слышал о таком приказе.

- Был такой приказ. Сталинградцев первыми эшелонами изо всей армии отправляли из Берлина.

- В данном приказе «сталинградцы» – это те, кто жил в Сталинграде, или те, кто за него сражался?

- Это те, кто в нем жил перед войной, кто призывался из Сталинграда. Но в это число входили не только те, кто в самом городе жил, но и те, кто в Сталинградской области жил.

У нас про этот приказ узнали по радио, и вся станица вышла встречать возвращающихся. Под этот приказ попал и мой папа. Мы его тоже встречали: смотрим, идет наш папа демобилизованный, на нем белая рубашка с синей вышивкой. Я его спрашиваю: «Папа, в чем это ты?». А он был в западной части Германии, когда сообщили ему о демобилизации, он в чем пришел, в том и отправился домой, говорит: «Мне некогда даже было пойти переодеться в форму, а эту одежду сдать». Так он, по возвращении, ту одежду, в которой был, сдал в военкомат – казенная ведь!

- Вы, когда возвращались домой, везли для родных какие-нибудь подарки?

- Да откуда ж я их возьму?! Я никогда ничего чужого не брала, у нас в семье так заведено было. Папа мой в Гражданскую воевал и еще в детстве нам говорил: «Кто с армии с сундуком идет, тот до дому не дойдет». И я это усвоила.

- Вы стояли в Белоруссии, а эта республика после нескольких лет оккупации и боев была сильно истощена. Вы, по возможности, оказывали какую-нибудь помощь местному населению, подкармливали их?

- Нет. Мы в лесу были и никого из местного населения не видали. Никаких контактов у нас ни с кем из них не было. Мы только природу тамошнюю видели. Когда входили в Белоруссию, это было в июне месяце, так стоял такой ароматный запах меда! Я еще удивилась этому, а мне сказали, что это липа цветет и месяц этот по-местному называется «липень». А потом еще птицы лесные меня удивили. Стою однажды на посту, а какая-то птица прилетела, уселась неподалеку и давай хохотать. Мне так страшно стало, я думала, что не доживу до своей смены.

- Вас привлекали к караульной службе наравне со всеми?

- А как же! Как и всех! У нас же артиллерия была на лошадях, и эти лошади были привязаны к деревьям, а само это пространство огорожено колючей проволокой. Вот я и стояла с карабином, охраняла лошадей.

- А ваш коммутатор охранялся часовым?

- Нет. Это когда в штабе были, тогда охранялся, как и весь штаб. Да, наверное, получалось, что мы больше по полю с катушкой бегали, чем на коммутаторе сидели.

- Когда Вы направлялись для устранения порыва кабеля, какой набор инструментов был при себе?

- Плоскогубцы, но я их часто теряла. У меня зубы были хорошие и я провод обычно зачищала зубами, поэтому у меня после войны зубы и покрошились

- А нож для этого был у Вас?

- Должен быть, но тоже не всегда я его брала. А для изоляции у меня всегда была изоляционная лента. Сразу завяжешь проводки туда и сюда, лентой замотаешь – и все.

- Все инструменты Вы носили в карманах или у Вас сумка для них была?

- Сумка была. У нас еще и противогаз с собой был, заставляли носить. Так в противогазную сумку все и клали, там вместе с противогазом все помещалось.

- На устранение порыва оружие всегда с собой брали?

- Обязательно! Ни на минуту с ним не расставались: куда бы ни шел, карабин нигде не оставляй. Я пыталась оставлять иногда, так, говорю же, это имело для меня печальные последствия.

- Патронов какой запас был при себе?

- Патронов было неограниченное количество. Вот в ситуации с майором Мальцевым разве кто-то учитывал количество патронов?

- Гранаты с собой носили?

- Нет, никогда. Я же телефонистка.

- Когда Вы были санинструктором, что было у Вас в медицинской сумке?

- Там был бинт, жгут, чтобы перетягивать, вата. По-моему, зеленка была. Да я уж и забыла, что там в ней было: там много чего было, пакеты какие-то.

- Медикаментов хватало?

- В этом недостатка не было. А вот когда сержанта Савина ранило, тут уж при мне медицинской сумки не было, я уже телефонисткой была. Поэтому пришлось использовать то, что под рукой оказалось: его обмотку. Я бы и свою размотала для этого, но на мне сапоги были, потому что мне не нашлось ботинок нужного размера.

У нас там был один дядечка, старый, как мой папа, Крючков, как сейчас помню его фамилию, так он был хороший сапожник. Он меня очень уважал, и я иногда стирала ему белье или просто чем-нибудь помогала. Он мне такие сапоги сшил!

- Брезентовые?

- Нет, натуральные кожаные. У нас пушки же на лошадиной тяге были, а в состав лошадиной сбруи входят всякие седла и прочая кожаная упряжь. А этот дядечка был ездовым, но часто чинил всю эту сбрую и набрал для меня обрезков кожи. Я в этих сапогах после возвращения домой еще несколько лет ходила! Они теплые были, мягкие, и с портянкой мотались, кстати, и подошва у них тоже была кожаная с наборным каблуком.

- Какие орудия были у вас в полку?

- 152-миллиметровые и были маленькие, 76-миллиметровые. Но я в них мало разбиралась, я только связь для них давала. Связь шла из штаба в каждую батарею и даже с пехотой мы соединяли. На пехотном НП всегда связь была с артиллерией.

- Кто прокладывал линию связи?

- Мы сами. Я тоже часто это делала.

- НП пехотный располагался на переднем крае, а Вы туда линию прокладывали. Немцы при этом охотились за нашими связистами?

- Я там пешком практически не ходила, я все время там по-пластунски ползала, поэтому по мне не стреляли. Мы иногда и на НП дивизии сидели за телефоном. Там сидят обычно телефонисты от каждой части, чей представитель находится на НП.

- Кроме Вас, много девчонок было во взводе управления?

- Да нас, связистов, человека три. А вообще, в штабе командующего артиллерией, много было девчонок. Помню, были украинки Дуся и Полина.

- Какие взаимоотношения были в женском коллективе?

- Нормальные были, никаких интриг. Да там не до этого! Да там это никому и не интересно: там если сходил в поле на порыв и вернулся обратно, значит все хорошо. А можешь ведь и не прийти.

- У Вас фотографии военных лет есть?

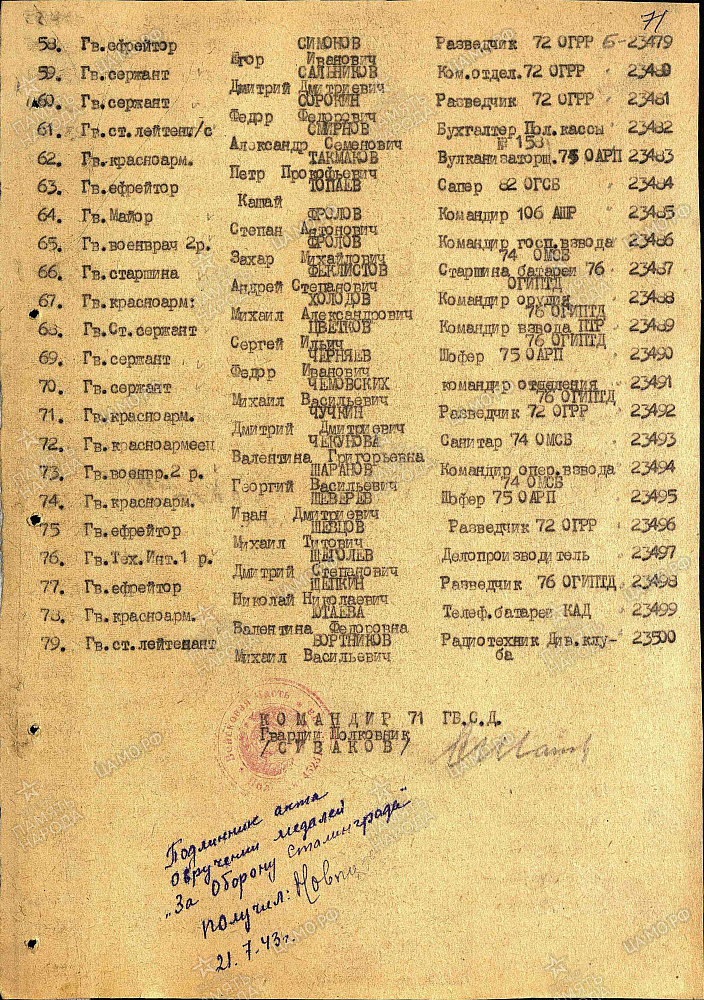

- Нет. Да где б я там фотографировалась? Это тыловые только могут. А мне такая служба досталась, что я ни в одном городе практически не была: все время или в лесу, или в траншее. 23 марта 1943 года только делали нашу коллективную фотографию, но меня на ней почти не видно было. Это в тот день, когда нашу 23-ю стрелковую дивизию переименовали в 71-ю гвардейскую стрелковую дивизию. И в тот же день, по-моему, мне вручили медаль «За боевые заслуги». А наш медсанбат стал 74-м.

- Ваш медсанбат? Вы же санинструктором роты были и в медсанбате не служили.

- Я его называю «наш», потому что, когда на Курской дуге меня взрывом приподняло и на землю шлепнуло, я обожглась, и там на излечении лежала.

Когда лежала в медсанбате, смотрю, приходит ко мне моя соседка и одноклассница Миля Комарова и говорит: «Валь, я сейчас у врачей услышала, что тебе надо сырые яйца пить для выздоровления». А я сырые яйца терпеть не могу. А Миля пошла с друзьями в деревню, сказала там, что у нас девчонка молодая в госпитале лежит на излечении и ей яйца нужны свежие. Так мне в госпиталь местные жители приносили еще теплые яйца, прямо из-под курицы, делали мне из них гоголь-моголь и я его пила. Наверное, поэтому меня быстро и выписали из медсанбата.

Этот медсанбат стоял на реке Вышняя Пена Васильевского района. В этом районе, 9 июня, мы, с начфином Плигиным, похоронили командира роты Громова Ивана Леонтьевича. Он был тяжело ранен в ногу, и никто не смог его вытащить с поля боя. Он сам попытался выползти и уже практически около медсанбата он умер от потери крови. Мне сказали, что командир роты умер. Я с Плигиным пошла, для него из нескольких дощечек сбили что-то похожее на гроб, накрыли его плащ-палаткой. У него в кармане фотографии были жены и дочки, при нем были его награды. Мы погрузили тело командира на подводу и отвезли в Васильевскую церковь, что была неподалеку. Плигин прошел метров десять от алтаря, отметил место, мы вырыли там могилу, вдвоем спустили в нее на вожжах тело Ивана Леонтьевича и закопали. И вот я сейчас думаю, что ведь, наверное, никто не знает где он и как захоронен. Извещение, что погиб, ему домой, конечно, пришло, а где он похоронен, там, наверное, не указано.

- Какие награды у Вас?

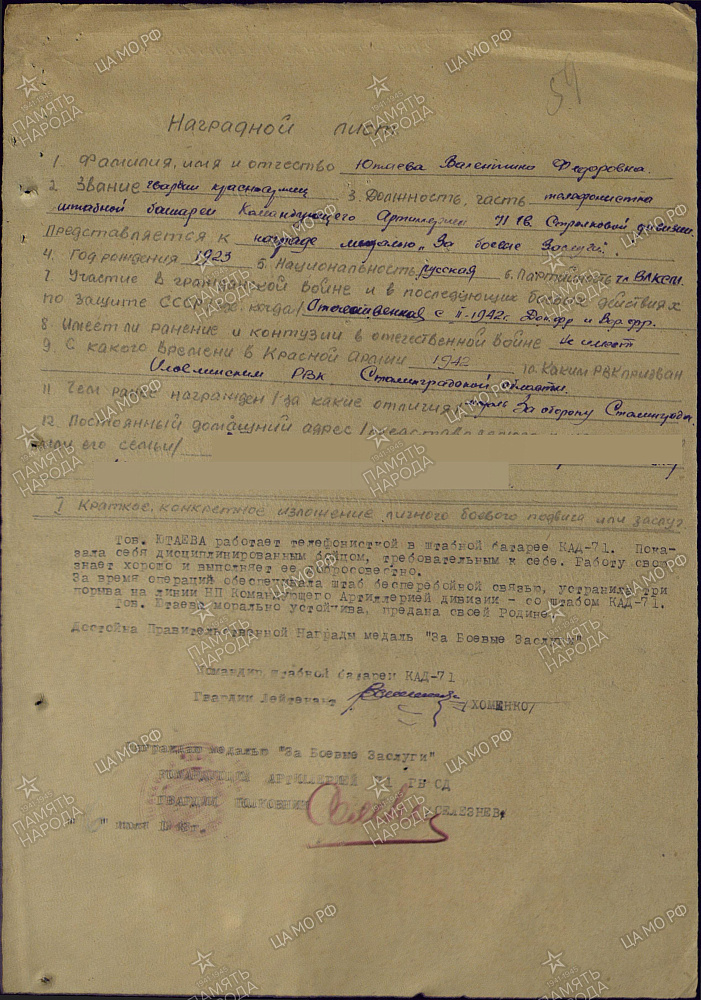

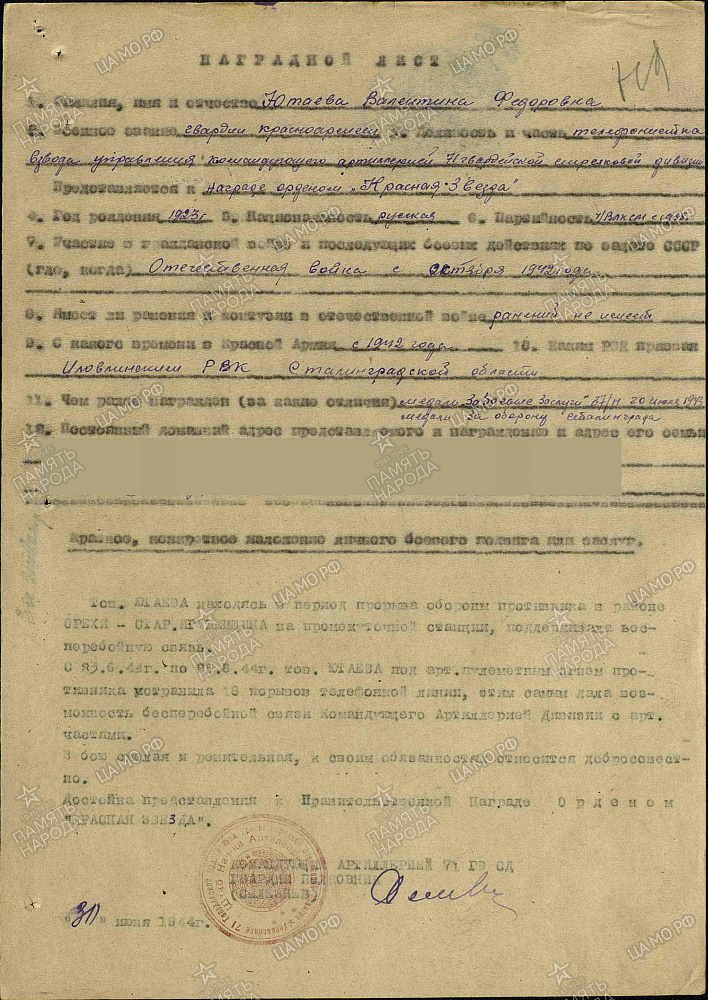

- Медали «За отвагу», «За боевые заслуги». А еще медаль «За оборону Сталинграда». Нам в марте 1943 года, когда присвоили гвардейское звание, на том торжественном построении объявили, что мы награждены этой медалью. А получили мы ее уже в июне. Еще у меня три благодарности Сталина есть: две за Сталинград, одна за Курскую. Эти благодарности для меня самые высокие награды.

| Интервью: | С. Ковалев |