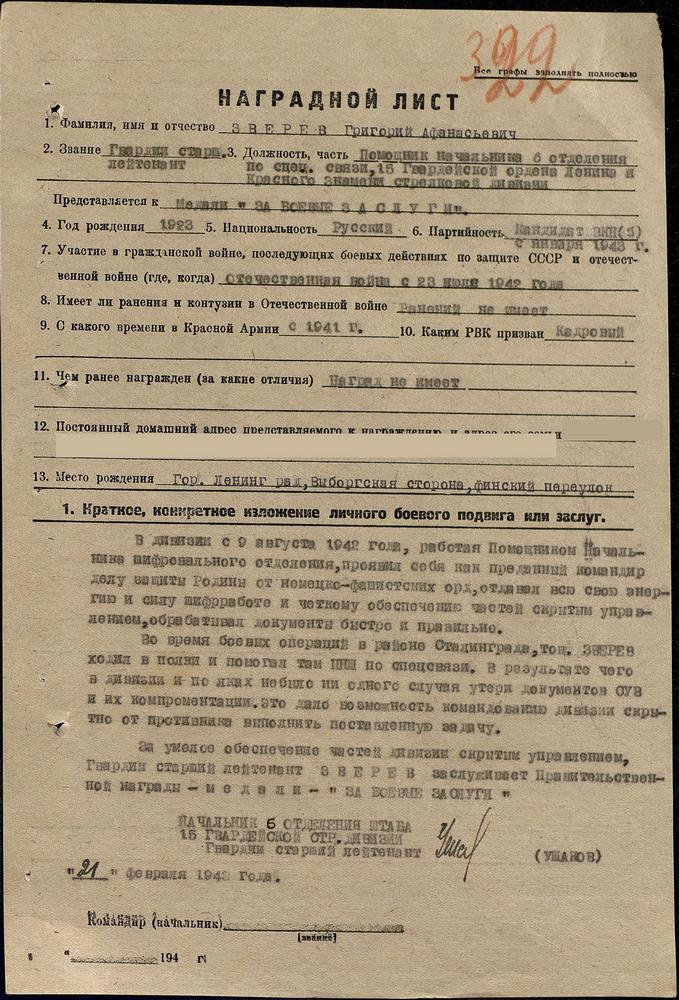

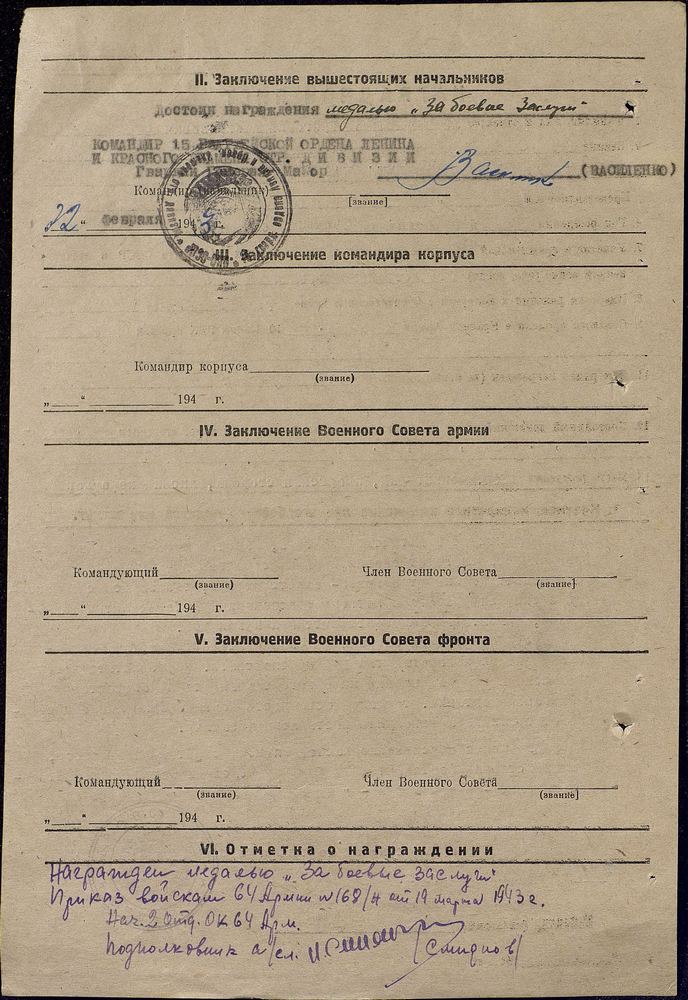

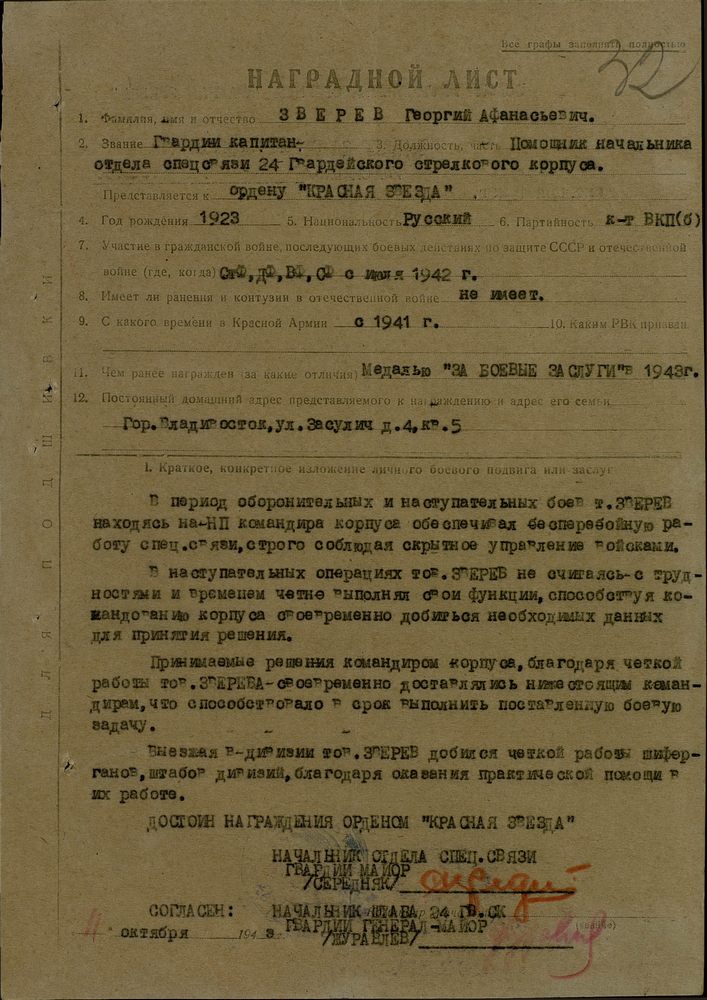

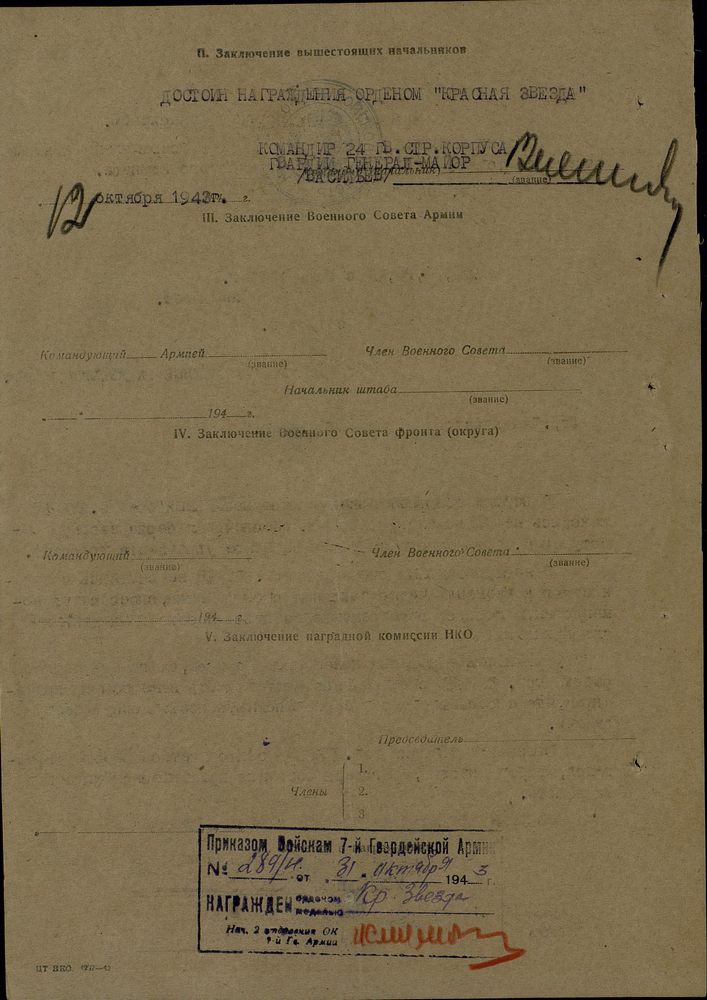

Родился в 1923 году в Ленинграде. Детские и юношеские годы провел на Дальнем Востоке. В июне 1941 года, после окончания средней школы, был призван в ряды Красной Армии. С августа 1941 по февраль 1942 проходил обучение на специальных курсах на шифровальщика. По окончании получил звание лейтенанта. Затем получил назначение в состав 204-й стрелковой дивизии на должность помощника начальника штаба полка по спецсвязи (по шифровальной службе). В ее составе принимал участия в Сталинградской битве. В августе 1942 года был откомандирован в 15-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Впоследствии — помощник начальника 6-го отдела (связи) 24-го гвардейского стрелкового корпуса. Прошел бои на Сталинградском, Степном, Воронежском, 2-м Украинском фронтах. Награжден четырьмя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За оборону Сталинграда» и другими наградами. После войны продолжил службу в рядах Советской Армии. Закончил Монинскую Военно-воздушную академию. Уволился в запас в звании генерал-майора авиации. Последняя должность — заместитель начальника Военно-Воздушной академии имени Жуковского. Живет в Москве.

Родился я 7-го августа 1923-го года в городе Ленинграде, где прожил после своего появления на свет еще три года. Здесь мой отец как раз в то самое время заканчивал Военно-Медицинскую академию, потом, в 1922-м же году, они с матерью поженились, в 1923-м родился я, а через два года — мой маленький брат. Но потом, когда моему младшему брату был год всего, в городе началась эпидемия. На это время меня приютила у себя, как она называлась, крестная мать. Мать попала с инфекционным заболеванием в больницу. Но так, к сожалению, получилось, что брат от инфекции так и не вылечился и через год умер. Уже потом, когда мне было три года, родители мои, отец и мать, получили назначение на пограничную заставу. Там они какое-то время и служили. А потом у них в то время расформирование шло, ну или сокращение, или же что-то в этом духе, так как отец после этого из армии уволился. Но он еще до этого списался со своими отцом и матерью. А его родители, мои дедушка и бабушка, их звали Георгий Яковлевич и Евфросиния Ивановна Зверевы, жили в то время под Владивостоком. Был такой там, значит, известный остров Русский. Вот на этом островке и жили мои дедушка с бабушкой, имели свое хозяйство и так далее. Что у них оно было, я хорошо помню, потому что там, на этом острове, я вырос и там же поступил учиться в школу. Но поскольку школа была четырехлетняя и учиться там на острове, по сути дела, мне было негде, то отец перевелся работать врачом в город. Как-никак расстояние от Русского острова до Владивостока составляло шесть километров. В город оттуда ходил небольшой катерок. Так я стал ходить там в школу. Вернее, ездить. Но ездить все время на катерке мне было тяжеловато, поэтому отец договорился о том, чтобы его не просто перевели работать во Владивосток, но и дали нам небольшую комнатушку там. Комната и в самом деле была небольшая: каких-то 12 метров была ее площадь. Мать, пока я во Владивостоке не ходил в школу, работала, а потом ушла с работы. Так что всей своей семьей мы сделали так: деда оставили там, на Русском острове, а сами переехали жить во Владивосток. И так с первого по десятый класс я проучился в 13-й средней школе города Владивостока. Сначала, правда, я учился в 10-й средней школе, но потом ее закрыли и вместо нее открыли новую школу, более современную, - это, значит, 13-ю среднюю школу. И вот с восьмого по десятый класс я учился в этой самой 13-й школе. Хорошая эта была школа! Надо сказать, что пока я проходил обучение в школе, то активно участвовал в общественной школьной деятельности. Все кружки, которые там были у нас, я посещал. Все значки по программе начальной военной подготовки у меня были получены. Такие, как, например, «Готов к труду и обороне», затем — санитарный, противовоздушный, автомобильный, мотоциклетный и другие значки. Даже у меня сохранилось фотография, где запечатлено, как я боксом занимаюсь. Короче, был я подготовлен по всем параметрам и полностью к службе в армии. Также, как сейчас помню, в музыкальном и в балалаечном оркестрах я играл.

Война, конечно, не была для нас неожиданностью: все дело к этому шло. Ведь мы еще и раньше до этого воевали. Например, в 1937-1938 годах японцы у нас на Дальнем Востоке, как говорят, все чего-то шебуршились. Над Владивостоком летали японские самолеты. Не знаю, стреляли по ним или нет, но, во всяком случае, долгое время спокойно там не было. Ну провокации всяческие, разумеется, были. А Владивосток-то ведь совсем недалеко от границы находился, - километров за 40 где-то. Кроме того, мы до войны, поскольку подготовка военная была, я помню, в этих комбинезонах противохимических все бегали. В тир ходили. Кроме того, мы играли в оркестре. Наш оркестр находился в железнодорожном клубе имени Орлова. Его руководителем был Федор Иванович Ковальчук, который одновременно еще и руководил оркестром в воинской части. И мы, помню, собирались все вместе, в воинские части ездили, там выступали, в край Хабаровский даже приезжали. И кругом пелись слова из известной песни того времени: «Если завтра война, если завтра в поход - будь к походу готов». Мы были в этом плане, как я говорил уже, подготовлены крепко: все четыре значка «Будь готов» имели, а это — санитарная оборона, противовоздушая оборона, «Ворошиловский стрелок», и так далее. Короче говоря, полный имели набор. Мы готовились по-серьезному к войне, занимались, как говориться, этим делом.

О самом начале же войны мы узнали поздновато. Ведь у Владивостока с Москвой — семь часов разницы. Война, как известно, началась в 4 часа утра по московскому времени. Так что узнали мы о ней, по сути дела, уже на следующий день. 22-го июня мы пошли в школу фотографироваться. К тому времени мы уже закончили школу. Причем закончил я ее очень даже хорошо. Даже после этой школы, знаете, было у нас распределение в пионерский лагерь «Артек». Нас в школе было всего двое отличников: я и одна девушка — Ира Шняховская. И когда мне предложили ехать в «Артек», то я сказал: «Я отказываюсь. Пускай Ира едет». Семья у них была необеспеченная, их у матери было трое детей, а отец их — репрессирован. В общем, она съездила в этот «Артек». Вообще-то говоря, мы дружили с ней до последнего времени. Она жила после войны в Ленинграде. Три года назад она скончалась там. Мы с женой ездили туда. А у меня жена шесть лет тому назад умерла. И Ира тоже, получается, умерла. Сейчас бы ей 89, наверное, было лет, - она на год меня младше. Короче говоря, когда мы фотографировались, вдруг началась война. И мы все, как только сфотографировались, сразу же пошли в военкомат. Мы там, в школе, ближе уже к обеду, узнали о том, что началась война. И пошли в военкомат для того, чтобы проситься добровольцами на фронт. А нам там и говорят: «Ребята, идите домой, собирайтесь. До вас дойдет очередь, и вас мы вызовем». Это фотография, где мы своим всем классом сфотографировались, где-то у меня до сих пор хранится.

Где-то в июне месяце 1941 года ко мне пришла повестка из военкомата. Такая повестка пришла к нам двоим: ко мне и к моему другу Вите Гольцеву. Этот Витя не шибко большой мой друг был, потому что уж больно высокое положение его отец занимал: был председателем Владивостокского райисполкома. Вот мы вместе с ним учились. Я учился довольно хорошо. У меня особенно хорошая успеваемость была по русскому языку и математике. Витя тоже нормально учился. И вот нас двоих военкомат в Хабаровск направил. Приехали мы туда. Нам там, значит, адрес какой-то дали. Так там мы пришли в штаб Дальневосточного фронта, который только что в этом месте организовался. И нас там вдруг зачисляют в учебную команду 8-го отдела. Оказалось, что нас определили в шифровальную службу. Там как раз нужны были люди со знанием русского языка и математики. И мы в этом отделе как курсанты были. Обучение наше продолжалось где-то полгода. Значит, мы прибыли туда в июле, а 2-го февраля нам уже по одному кубику выдали — присвоили, короче, звания младших лейтенантов.

После выпуска я попал одну из дальневосточных войсковых частей, которая стояла в городе Свободном, это — восточнее Хабаровска и в сторону города Читы Амурской области (город Свободный ведь все-таки в Амурской области находился). В этом городе меня сразу назначили на должность помощника начальника штаба запасного стрелкового полка. Полк входил в бригаду. Ну и меня, значит, поскольку я значился в этом запасном стрелковом полку, с ходу прикомандировали к штабу бригады, который располагался в Свободном, и я там был как помощник начальника шифровального отдела. В этом качестве я там находился с февраля 1942-го года до июня или июля 42-го года, то есть, полгода. Затем меня направили в 204-ю дивизию из города Благовещенска. После дивизию стали отправлять на войну. А нас в шифровальном отделе в штате было три человека: начальник, его помощник и еще кто-то.

И вот мы отправились в неизвестный нам путь. Сначала прибыли на станцию, где поучаствовали в разгрузке и немного познакомились с людьми, которые на этом ближайшем поезде ехали. Проезжали мы через Свободный, Благовещенск, а это, как я говорил, было восточнее Хабаровска, - между Читой и Хабаровском, как говориться. Потом дальше ехали по железной дороге. На дороге останавливались мы только для заправки. Как правило, это делалось два раза в день: останавливались, кидали уголь и дальше ехали. Мы, младшие лейтенанты, во время пути несли дежурство в последнем и первом вагоне. Вот с такой напряженкой, как говорят, вперед и двигались. Где-то на повороте мы увидели, как впереди наш эшелон идет. Но хотя мы ехали в последнем вагоне, находились не в нем самом, а сидели в паровозе рядом с машинистом. И там же были площадочки слева и справа. А мы — в бывшей курсантской форме, но — с кубиками младшего лейтенантскими. Поэтому нам и видно было, как эшелоны один за другим шли. Заправлялись в пути мы, как правило, только водой и углем. Паровозы, конечно, менялись, а мы продолжали свое движение. Так все ехали и ехали. И мы буквально, не помню, за сколько это было дней, но отмахали путь через всю Сибирь, Урал. Я подумал, что мы в Ленинград, наверное, едем, потому что мы не через Челябинск, а через Свердловск ехали. «Ага, - еще подумал я тогда, - там по прямой ехать». Едем мы, значит, дальше и пересекаем Волгу-матушку. Просыпаемся утром: твою мать, узнаем мы, - оказывается, мы едем не на запад, а на юг. Что такое? Какая-то река перед нами расстилается. Спрашиваем: «Какая река?» Говорят: «Волга». Ё-мое! В общем, выяснилось, что мы полдня ехали на юг. Доехали мы до одного города на западе. Забыл уже я его название. А на восточном берегу реки Волги находился город Энгельс. Наш эшелон свернули туда и там остановили. «Ё-мое, - думаем про себя. - Что это такое? Вроде мы на фронт все ехали, а сейчас уже вроде как с фронта идем». Ну а что нам было разбираться со своим положением, это - младшим лейтенантам-то? Короче говоря, потом нас с Энгельса повернули на Астрахань. Ну и, конечно, тут рассуждения тоже всякие были, пока эти места мы проезжали. Потом через Баскунчак, помню, ехали. Дальше шли поселки какие-то там степные, где верблюды ходили. В общем, пока целый день примерно ехали, все гадали и гадали: куда нас везут? О чем-то непонятном думали между собой мы все: «Так все-таки - куда?» А дорога, по которой мы шли тогда, только в Астрахань упиралась. Причем ни вправо, ни влево ответвлений никаких не было. Проезжаем мы, значит, Баскунчак, потом раз – вправо поворачиваем, на запад. Думаем: «Что такое?» А у нас с собой карта России-матушки была. Мы посмотрели и пришли к выводу: вроде бы на Сталинград двигаемся. Точно! Ветка эта была только что недавно построенная. Шпалы там так прямо и лежали. Они были даже не зарытые. И понимаешь, эшелон шел прямо туда. И точно так и оказалось: напротив Сталинграда, на так называемой заречной стороне, нас остановили и выгрузили.

Когда же мы напротив самого Сталинграда выгрузились, город был уже в окружении. Смотрю: командир дивизии и начальник штаба поехали на «Эммке». Там не одна машина была, а несколько. Все они поехали в город через какую-то переправу. Немецкие самолеты уже не летали. Во всяком случае, их не видно было. Но нам говорили: «Немцы уже несколько дней летают прямо над Сталинградом!» Не знаю, стреляли ли по ним, по тем, кто переправился, но нас быстренько разгрузили и своим ходом бросили на переправу. Транспорта в городе практически не было: его в управлении дивизии что-то очень мало оказалось. В общем, потом переправились мы туда. Приехал командир дивизии, пошел в штаб. Я, правда, вот не вспомню, какого полка это был штаб. Ну а мы дальше в Сталинграде выгрузились. Смотрим: народ ходит, особенно часто — женщины, и у всех вроде как будто бы праздник какой. Это был выходной день. И хотя война была, разговоры какие-то были праздничные. Мы пошли дальше. Пешком до своего места добрались. Документы наши повезли на машине, на которой два человека офицера ехали. А мы, двое офицеров, значит, пешком пошли. И так прошли километров 60, по-моему. Короче говоря, за два дня дивизия добралась до своего места. А местом нашего дальнейшего расположения стал город Калач, который находился на этой стороне Волги. Недалеко проходила переправа через Дон. В эти дни немцы нас хорошо побомбили. Помню, когда немцы начали нас бомбить, так мы по молодости даже в песок уткнулись от страха. Ну и потери, конечно, после этого у нас были. Погибли капитан наш и несколько солдат.

Затем мы получаем приказ: «Переправиться!» Ну и на следующий день мы переправились на одну горочку: туда и было нужно нам двинуться. Туда, значит, на машине мы повезли документы и прочее. И остановились мы, как сейчас помню, на том месте, где была молочно-товарная ферма. В общем, овцеферма такая. Это было в степной части под Сталинградом. И тут вдруг приезжает и собирает всех подполковник один — начальник штаба дивизии. На нем кавалерийская форма: сабли такие в синих петлицах. И он нам говорит: «Товарищи офицеры, сейчас серьезный документ, - приказ, - будет зачитан!» Как оказалось, это был приказ Сталина за № 227, который назывался «Ни шагу назад». Но Сталинградская битва шла уже вовсю. И подводили всем этим событиям некоторые итоги. А творилось до этого-то ведь что? Обстановка была такая, что немец кругом прет, отобрал Харьков, который наши потом отбили, а он снова его взял, и уже от Харькова, значит, наши части снова отходят. Немцы на нас давили, и мы отходили в южную часть, практически от Дона. Ну а в приказе этом самом, который предназначался для военных, говорилось о том, что создалось такое тяжелое положение, что были, понимаете ли, случаи и дезертирства, и сдачи городов без приказов. В общем, там бардака было много у нас на фронтах. Там, в этом самом приказе, кажется, приводились и какие-то фамилии. Упоминался, по-моему, и командующий Западным военным округом. Павлов, по-моему, была его фамилия. Так он был приговорен и расстрелян за какие-то промахи. Но это только один он был такой. Этот приказ мы восприняли так: что дело серьезное, тяжелое. И никто, конечно, после этого уже не думал, чтобы в плен к немцам сдаваться, если они даже будут говорить: «Хенде хох!»

Ну а дальше со мной произошло следующее. Из под Харькова отходила одна из гвардейских наших дивизий, - 15-я гвардейская стрелковая дивизия. Там народу после этих боев не хватало, в том числе и шифровальщиков. И меня туда перевели по специальности. Как раз эта дивизия в то время отходила на южную окраину Сталинграда. Там были такие города рядом, как Красноармейск, Сарепта, Бекетовка, - это все были окраины Сталинграда. И там был один отдельный населенный пункт, где мы располагались. После этого я в самом городе стал бывать неоднократно. Тогда уже в черте города наши улицы стали занимать. В том числе и войска Шумилова. Там в городе, вообще-то говоря, стояли две наших сталинградских армии, которые достойно воевали: это были 7-я гвардейская армия и 8-я гвардейская армия. Одной командовал Шумилов (я забыл, как его звали), другой — Чуйков командовал. После войны, кстати говоря, Шумилов здесь, в Москве, жил, был председателем Совета ветеранов нашей армии, а Чуйков — своей. Мы так и дружили все после войны. Эти два Совета ветеранов армий и до сих пор сегодня существуют. Оба, кстати говоря, находятся в Москве. Совет ветеранов 8-й армии находится в клубе железнодорожников в Кузьминках. Наш же Совет 7-й армии в музыкальной школе для одаренных детей, - там, в общем, талантливые ребята учатся. Помню, когда после войны я только прибыл сюда, то наш Совет ветеранов собирался обычно по праздникам в Центральном театре Советской Армии. Но сейчас, к сожалению, от нашего Совета осталось ноль целых хрен десятых. Если об этом серьезно сегодня говорить, то осталось у нас здесь в Москве на сегодняшний день зарегистрированных ветеранов 7-й гвардейской армии человек, может, 10 – 12. В последний раз нас собиралось всего четыре человека. Все остальные — старше меня по возрасту. За этот год у нас ушло из жизни пять человек. 2-го февраля мы снова будем собираться. Мы, конечно, работаем в тесном контакте по общественным и ветеранским делам с товарищами из Вологоградскоого землячества, которое входит в состав всех землячеств, которые находятся в Москве. Их было год назад, по-моему, 15. Сейчас таких землячеств добавилось, и их стало несколько больше. Возглавляет этото Совет землячеств префект, по-моему, или Восточного, или Юго-восточного округа, - это тоже, значит, недалеко от Кузьминок там. Мы у него тоже в гостях были, но в общем, дело разваливается, потому что некому работать. Вот нас два – три человека оставались таких активных. Одно время с моим участием пытались даже объединить два этих Совета, 7-й и 8-й армий, поскольку территориально мы недалеко друг от друга находимся. Благо что мы друг друга знаем хорошо, да и председатели между собой знакомы. Но не знаю, что получится. Может быть, встретимся, может быть, даже что-то в этом роде и получится. Вот у меня сейчас с ногами, правда, хреновое дело, - нечасто, значит, могу ходить на подобные мероприятия.

Но я отступил от своего рассказа. Значит, мы оказались в Сталинграде. Короче говоря, в этой 15-й гвардейской стрелковой дивизии я служил до конца обороны Сталинграда. А оборону мы держали до 19-го ноября 1942-го года. Затем мы стали получать пополнение, боеприпасы, обмундирование. Уже тогда у нас было такое чувство, что что-то намечается. Стали приходить, в основном — с востока, другие воинские части. А затем за два дня ко мне прислали шифровку: «Доложить о готовности к переходу в наступление. Принять меры, сосредоточить то-то и то-то...» Ну это, вероятно, делалось для того, чтобы не мотаться туда-сюда. И вот, когда был холодный декабрь месяц, началось наступление. 19-го числа мы получили сигнал о том, что наступление началось. И пошло после этого, как говориться. Но на нашем участке, знаешь, действовали не немцы, а румыны на самом деле. Дело в том, что когда осенью мы отходили и уже Сталинград был у нас за спиной, немцы свои части с участка окраин, где мы стояли, сняли и перебросили вправо, то есть, ближе к центру Сталинграда, а вместо себя поставили румынские войска. Но с румынами воевать было несколько попроще. И эти бои, по сути дела, были единственным нашим отступлением. Больше практически за всю войну дивизия наша нигде не отступала и нигде не отходила назад.

Не так давно здесь, у ВДНХ, где я живу, выставка: недалеко от детских аттракционов и автобусной остановки. С левой стороны там был установлен большой портрет размером шесть на три метра с моим изображением. Ну это как ветерану войны мне такое дело посвятили. Я когда узнал об этом, то пошел на это место вместе с дочкой. Вместе с ней у этого портрета мы и сфотографировались. И под портретом этим было написано: «Генерал-майор Зверев Николай Афанасьевич, участвовал в Сталинградской битве, пленил Паулюса». Но ведь это совсем неправда! Я участвовал в пленении Паулюса, так как тогда был шифровальщиком. При мне там допрос его вели, а я шифровал все это, и помогал нашим, короче говоря. А дело было так. Нас, четырех человек, вызвали специально из частей для этого дела. Я единственное, что видел, так это то, как его на допрос вели. Ну и, кроме того, помню материал, который мы шифровали, который передавал командующий в Ставку, вот и все. Я за руку этого Паулюса не держал и в шею его не толкал. Вот и получается, что тут немножко перебрехали про меня. В общем, написали, будто я брал в плен Паулюса. Вот такая хреновина получилась! И еще там, значит, следующее написали: «Участвовал в боях на Орловско-Курской дуге». Но ведь если быть более точным, она должна называться Орловско-Белгородской битвой, потому что Курск сам был на нашей стороне, мы его не оставляли, а вот Орел пришлось нам брать вместе с Белгородом, а потом - Харьков. И там же, на этом плакате, было написано, что это в честь меня, Георгия Афанасьевича Зверева, звучал первый салют Победы, который был в Москве. До этого никаких салютов ведь не было, так как не одерживали наши войска больших побед. Но ведь и в самом деле в честь меня не было никакого салюта. Так что с этим я тоже не согласен совсем. Курск был на нашей стороне, немец его не брал.

После того, как немцев под Сталинградом разбомбили, нас перебросили под Орел. Потом я участвовал в боях за освобождение Белогорода. После войны я в этих местах часто бывал: мы, однополчане, ездили туда, встречались. В этом году меня снова приглашали туда поехать. Но я спросил: «Сопровождающего можно взять с собой?» «Нет, - сказали мне, - там питание и прочее нужно оплачивать». Ну и я им ответил тогда: «Нет, я не поеду». Да и потом: ездить одному для меня сегодня — это очень большой риск.

После освобождения Белгорода, это было тоже в 1943 года, наша и дивизия, и корпус, и армия не участвовали в знаменитой Прохоровской операции, в которой известное танковое сражение было. Мы, наш корпус, двинулись на Харьков и участвовали в его освобождении. Я в то время уже в штабе корпуса работал: перевели меня, значит, на повышение уже туда. Я уже тогда был старшим лейтенантом: за бои под Сталинградом мне дали лейтенанта, за освобождение Белгорода — старшего лейтенанта (Орел и Белгород практически одновременно ведь были освобождены от фашистов). Дальше, как я сказал уже, мы освобождали Харьков. Затем, это было где-то уже к концу лета — или даже в начале сентября, мы вышли на Днепр, где захватили ряд плацдармов на правом западном его берегу. Там, конечно, было очень тяжело. Особенно сложно работать приходилось нам, шифровальщикам. Ведь я в то время служил в штабе корпуса. Нас, таких шифровальщиков, в штабе работало четыре человека. Каждый из нас по очереди дежурил на командном пункте командира корпуса. В то время плацдармы у нас захватывались такие небольшие: где-то, может быть, километров на пять в ширину и на километр в глубину. И мы практически все время находились под артиллерийским обстрелом. Не говоря уже о бомбежках со стороны противника. Вот в этом отношении работать было, конечно, тяжеловато.

На Днепре мы продержались где-то до осени: вот на тех самых, значит, плацдармах. А зимой, когда мы уже сил, как говориться, подкопили, двинулись на Кировград. Тогда уже переправу нам поставили. Получается, что там, у Днепра, мы где-то полгода простояли. Кировград буквально перед нашим приходом был взят. И мы, если не ошибаюсь, 8-го марта 1944 года его взяли. Потом там, значит, на какое-то время придержались. В это самое время правее нас стала развертываться другая боевая операция. Там наши окружили немцев, но те вышли оттуда своими основными силами. Это считалось как операция. После этого мы начали движение на Украину. Тут уже нам немного полегче стало воевать. Но все-равно всякое, можно сказать, было. Ведь у немцев потери были в основном в Сталинградской битве и в Орловско-Курско-Белгородской операции. Во многом истощенные, они переброшены были туда. Но потом к ним такого желтого цвета автомобили стали приходить, потом — танки. Все это они из Африки выводили и к нам перебрасывали против нас. Приходили к ним и новые самолеты, которые были такого песочного цвета. Наступление, впрочем, продолжалось непрерывно. Так было и летом 1943-го, и летом 1944-го. По Украине мы шли, практически и особенно не останавливаясь уже. Но бои, конечно, были тяжелые тогда. В это время левый фланг наш уже участвовал в боях за Одессу. Там даже и другой фронт воевал. По-моему, это был 4-й Украинский фронт, который из Крыма был переброшен. Короче говоря, Крым взяли и перебросились сюда. Затем мы дошли в конце концов до окраин Одессы. И в это самое время мы получаем приказ: повернуть чуть-чуть вправо. Так мы вышли на территорию Бессарабии. Она, вообще-то говоря, еще с 1939-го года была нашей. Но бессарабы с 1939-го по 1941-й год уже, как говорят, освоили наши российские порядки. Партизанских действий в отношении кого-либо там не было. Но там было уже плановое наступление наше на, так сказать, отступающие румынские части.

Затем мы вошли в Румынию. Перед этим немного подготовились и приступили к последующим боевым действиям. Проводилась, помню, такая крупная операция — Яссо-Кишиневская. Кишинев — это же столица Молдавии. Под Яссами находился большой, значит, узел такой. Там нас ненамного задержали. Там был укрепрайон очень серьезный какой-то. Там мы простояли где-то май, июнь и июль 1944-го года. Короче говоря, стояли там где-то почти до осени. А потом снова перешли в наступление. Пошли, значит, на Яссы. Сначала другие части эти места освобождали. Мы вроде бы должны были первыми перейти на Яссы. Но нам почему-то вдруг резко изменили направление — отправили, короче, на запад. Под Яссами стали другие части воевать, а мы после это вышли в Карпаты. Там, в этих Карпатах, была горно-лесистая местность, и поэтому нам туда потруднее все-таки было пробираться. Дорог прямых там не было. Одним словом, дороги там были такие неважные. И там, кстати говоря, мы потери серьезные понесли. Несколько раз, например, нас там бомбили прямо по штабу корпуса. Я уже в штабе корпуса, значит, был. И истребители делали налет на нас и наносили бомбовые удары. То есть, они не просто где-то там наносили удары, а прямо по штабу бомбили. А там, помню, был у нас один офицер, старший лейтенант, который еще во время Харьковской операции попал к немцам в плен и оттуда сбежал. Фамилия его была Быховский. У нас какие данные были о нем? Ну пропал человек — и пропал. Его, значит, в плен взяли. А как? Оказывается, они с группой десяти солдат-разведчиков были направлены в тыл к немцам во время той самой Харьковской операции. Немцы где-то их накрыли и кого-то, значит, из них там расстреляли. Потом уже наши чекисты поработали и выяснили, что этот человек на немцев работал. И он в этих налетах виноват был. Ведь чексты-то и выяснили, что, оказывается, эта группа к немцам попала, часть их постреляли во время захвата, а остальные, видимо, может, в плену у фашистов так и остались.

И вот что интересно. У меня был друг — майор Коля Кирсанов. Сам я был помладше его в звании — капитан все-таки, а он, значит, майором уже ходил. По должности он являлся начальником разведки. Хороший такой человек. Боевой разведчик, в общем. Так он погиб во время артиллерийского обстрела нашего командного пункта. В общем, так получилось, что он вышел из укрытия. В это время разорвался снаряд или мина и он от этого погиб. Мне потом рассказывали, что село, в котором это произошло, назвали в честь Коли Кирсанова Кирсановкой.

Потом еще мне запомнился следующий случай, который тоже отчасти связан с этим старшим лейтенантом. Мы, значит, вошли в Бессарабию. Начальником штаба корпуса тогда у нас был подполковник Семдяжкин. Так тот тоже погиб. Причем погиб он по глупости, можно так сказать. Получилось это так. Немцы нас раз отбомбили. Мы только очухались, как на следующий день снова началась бомбежка. И этот начштаба Семдяжкин погиб во время ее. А в это самое время к нам вернулся Быховский. Он был определен переводчиком в штаб наш. И я узнал, что этот Быховский связан был с этой бомбежкой. И я, кстати говоря, первый и единственный знал об этом. Как это так получилось? Вообще-то говоря, в особом отделе следили за нами, шифровальщиками, очень внимательно: где, куда мы и чего делаем. Потому что считали: не дай Бог что просочится лишнее! А тем более, если кто-то из нас в плен к немцам попадет, так вся наша система тогда нарушится. Так что мы были под наблюдением у особого отдела. И вот мне один майор, замначальника особого отдела, как-то проболтался: что вот этот инцидент — Быховского рук дело. Оказывается, его забросили к нам немцы. У него был свой передатчик. И легенду, когда его забросили, ему придумали такую: якобы он попал в плен, но потом из плена убежал и где-то в Днепропетровске его будто бы положили в госпиталь как раненого. К нам он прибыл с документами как бежавший из плена для прохождения дальнейшей службы. Но вообще и мы сами все повели себя не шибко осторожно. Ведь мы не стали изучать, откуда он прибыл и прочее. Но, может быть, это так получилось из-за того, что шла война, и не было возможности списаться, созвониться и узнать что-либо о нем. И вот его как якобы из плена освободили, и вот так он через фронтовую полосу к нам перешел, понимаете ли. Так вот, у него, как я узнал, был приемник, с помощью которого он передавал немцам очень важные сведения. Короче говоря, вот такие случаи у нас бывали. Потом его не стало. Куда его забрали, я так и не знаю. Но я с этим Быховским сам так, вообще-то говоря, особенно и не беседовал. Он был переводчиком в разведотделе.

Дальше шли у нас бои в Венгрии. В Венгрию мы входили через Карпаты — через Трансильванские Альпы, которые к Карпатам относятся. Там и был как раз из Румынии в Венгрию переход. Так исторически сложилось, что и в Первую мировую войну, и в Великую Отечественную через эти горы делался в Венгрию переход. Эта территория была то у венгров, то — у румын. А немцы, так сказать, урегулировали еще тогда, в 30-е годы в конце, этот вопрос. То есть, нажали дипломатически, и так эта территория оказалась у них. Но поскольку и румыны, и венгры находились в составе частей, которые против нас воевали, они действовали на всем протяжении как противник наш. Отношение населения к нам было такое настороженное. Временами — оно было и похуже, чем у румын. Я имею в виду венгров. Что еще тебе рассказать о боях в Венгрии? Могу, в частности, отметить, что там против нас действовала восстановленная 6-я армия фельдмаршала Паулюса. То есть, это была, конечно, не та армия, против которой мы воевали под Сталинградом. Она шла из Таргома и останавливала наше продвижение.

Это было уже в марте 1945 года, когда мы полмесяца провоевали в Венгрии. Мы там остановились, понимаете ли, бои были очень тяжелыми, но мы уже, так сказать, не делали ни шагу назад. Слева от нас располагался город Ясторгом, справа протекала река Нитра. И мы там, понимаете ли, немцев не пропускали. Правда, там, где были наши соседи, немец левее нас поднажал. Это все было на территории Венгрии. И наши войска, которые там были, отошли от Дуная на Юг: в ту сторону, где есть такие озера, как Балатон, Вяденцы и так далее. Там потери у наших войск были очень серьезные. А мы все без остановок продолжали двигаться. Конечно, кое-где остановки мы все же делали. Ведь после боевого наступления бывало и такое, что мы несколько месяцев стоим, поскольку сил не хватает, все поистрепались, так сказать, и ждем пополнения. Честно говоря, воевать в Румынии и Венгрии была намного труднее, чем на своей территории. Ведь тогда мы все-таки зашли уже, как говорят, на территорию противника. Там против нас и румыны, и венгры воевали. От них, конечно, нам никакой помощи не приходилось ждать: что они придут, принесут нам кусок хлеба или молоко. А вот когда до этого мы шли по Украине, то там же все более-менее, так сказать, наше было. В районе Бессарабии нас тоже встречали хорошо. Правда, более настороженно, чем на Украине, потому что не знали, что, чем и как закончится. Ведь бывало такое во время войны, что, как говориться, то мы прорвем немецкую оборону, то, значит, наоборот, немец у нас оборону прорвет.

Войну я окончил в звании капитана: незадолго до этого, когда мы вошли в Румынию, мне присвоили это воинское звание. Так что войну я капитаном завершил.

Помните, как День Победы в первый раз отметили?

9-е мая 1945-го года, значит, с нами такое дело было. Во-первых, мы этот праздник очень скромно отметили, так как поскольку уже результаты были в этом отношении, за сутки до этого уже знали, что война окончена. Поэтому мы, шифровальщики, так будем говорить, с собой-то по этому поводу уже переговаривались, но еще за пределы отдела об этом не распространялись, - поскольку официально ничего об этом не было объявлено. И только уже на следующий день, когда до нас дошло поздравление от Главкома, мы поняли, что все, война теперь окончательно завершена. Вот только тогда я позвонил своей жене будущей и сказал: «Лидочка, пора закругляться. Война закончена».

Расскажите о том, как проходил отбор на курсы шифровальщиков. Он вообще существовал?

Конечно, существовал.

Как вы туда попали? Как отбор проходили?

Знаете, настоящие шифровальщики нигде и никому об этом не говорят. Даже сейчас я не могу об этом говорить. Бывает, иногда я встречаю теперешних шифровальщиков, то есть, тех, которые сегодня в армии служат. Ну есть же среди них такие молодые лейтенанты. А мы, ветераны, встречаемся со своими сослуживцами. Так бывает и такое, что и молодежь к нам приходит. У меня есть один хороший знакомый парень. Сейчас я даже фамилии его не буду говорить. Короче говоря, познакомились мы с ним так. В общем, мы возле Большого театра сидели как-то. Это было еще до его ремонта. И тут вдруг подходит одна пара. Чего-то так мы с этими ребятами разговорились. Он мне говорит: «А я — лейтенант». Я спрашиваю: «А где учился?» «Да я, - говорит, - учился в Краснодарском училище». А я уже знаю, что это за Краснодарское училище такое. Ведь там был центр, где обучали курсантов на шифровальщиков. Там они раньше в Белоруссии обучались. Потом, когда все это там развалилось, этот центр, значит, перевели оттуда в Краснодар. А сейчас там эта база вроде осталась как отделение или как учебная команда. Даже не училище, в общем, это было. Всех же разогнали. И вот они, значит, там только и занимались шифром. Но, правда, они там и огневую подготовку проходили, и уставы изучали. Но основным их делом было «рас» и «за», то есть, расшифровать и зашифровать, что им и требовалось.

А подписку вообще давали вы в то время, когда обучались на шифровальщиков?

Конечно, давали. Но подписка давалась такая: чтоб не разглашать, где, что, чего и чем вообще ты занимаешься. Это уже после войны, я говорю, когда прошло-то уже 70 лет с тех пор, стало возможным хоть что-то об этой службе говорить.

Какую-то психологическую подготовку проходили шифровальщики?

Я не сказал бы, что такое у нас было. Конечно, были комиссары, которые нами занимались. Да и особый отдел внимательно следил за шифровальщиками. Но, слава Богу, я не могу припомнить таких случаев, чтобы к нам засылали провокаторов. А то, знаешь ли, бывает и такое, что подошлют тебе, скажем, какого-нибудь парня такого, что расстегни рубаху, рукава, как говорится. Он на что-то спровоцирует тебя, а ты возьмешь и взболтнешь, не дай Бог, ему что-то. Правда, у нас и начальники наши говорили: «Ребята, никаких разговоров о работе чтобы не было. Про девчат, про невест, которые там у вас есть, говорить можете. А больше — ничего не должны вы говорить. Ни в письмах, ни в разговорах». Вот, например, связисты, которые были вместе с нами, знали, что нас Особый отдел, так сказать, контролирует. Они нам, значит, шифровки относили для расшифровки, а мы им отдавали шифровки для передачи. Эта, знаешь, такая система у нас была, по которой мы работали. Она была, есть и будет. Те, кто были с нами в то время на связи, конечно, имели представление, чем мы занимались. Они, правда, не разбирались в этом деле, но они представляли, каким макаром у нас с цифирью работают. Сейчас, правда, новая система у расшифровщикам появилась. Но я, так сказать, о них ничего не знаю, да и не пытаюсь узнать.

Вы засекречивали места вашего расположения? Вообще как-то засекречивалась служба, в которой вы состояли во время войны?

Нет, особенно ничего и не засекречивалось, - мы находились, как бы сказать, при штабе. Но у нас была отдельная и постоянная охрана. Вот за войну у нас было только три человека охраны. Они, конечно, находились в охране в целом, но были закреплены за нашим отделом. Так что, как говорится, если всех пропустить через охрану этого отдела, где-то, что-то, кто-то догадается, только тогда кто-то что-то и поймет, что у нас, значит, за служба. А не дай Бог еще подошлют какого-то человека специально. Во время войны бывало ведь всякое. Встречались во время, например, солдаты, которые выходили из окружения и были с какими-то непонятными биографиями. Это они и их потомки только после 1991 – 1993-х годов проявили себя. Ведь кто же у нас контрреволюцию-то сделал в эти годы? Именно они. Это их предки тогда еще были, так сказать, недовольные. Помню, когда этот печально известный ельцинский переворот-то начался, в газете «Правда» появилась статья под таким названием: «За что Ельцину дали три года?» И когда я эту статью прочел, то понял все. Ё-моё! Оказывается, семья Ельцина до войны где-то на Урале там, понимаете ли, в деревне, жила и что-то там в сельском хозяйстве делала. И выяснилось, что отца и братьев Ельцина еще в те годы привлекали к ответственности. Они были высланы за какой-то проступок. Причем, значит, выслали их на Волгу: вот туда, где верхняя часть проходит Волги, куда-то там за Урал, и они, значит, на новом месте устроились работать на авиационный завод, который тогда там, это перед войной, работал. И они, оказавшись на новом месте, значит, начали вести среди сотрудников подрывную деятельность какую-то. Их за это посадили, - три года им дали. И отец тоже, стало быть, посидел. Поэтому Ельцин сам-то был «с хвостиком». Так что он не случайно против Горбачева попер, и свернули они, вместе с Западом, с американцами и с нашими вот такими выродками типа Чубайсов и прочих, нашу великую державу. Вот они подобрались, и с помощью американцев, созданной ими программой переворота, значит, у нас все перевернули. Так что ничего в нашей жизни нет случайного.

С какими радиостанциями вы работали и как вообще, так сказать, было со связью у вас?

Знаешь, связь у нас была обычно телефонная. Но шифровки, случалось, передавали как по телефону, так и по радио. Иногда, бывало, по связи что-то и дублировали. Ведь случалось иногда и такое, что передача вроде бы начиналась, а потом обрывалась. Тогда делалась повторная передача. И пока не приходило подтверждение, что передача передана, а нами не подтверждено, что, значит, получен такой-то номер, дублировать не переставали. Каждая вещь у нас имела свой номер. И старались все делать так, чтобы информация доходила, куда это было нужно. Но были срывы, были и потери. Встречалось, впрочем, всякое. Была и храбрость, например. Вот была 15-я гвардейская стрелковая дивизия. Так я там знал одного полковника, артиллериста, который начинал войну в должности шифровальщика. А почему это так с ним было? Да потому, что он еще и до войны был шифровальщиком. Но во время войны где-то, видно, его подперло так, что он проявил или какое-то свое геройство, и что-то такое достойное сделал, во всяком случае. Фамилия его была Петровский или Пиотровский. Это мы уже в середине войны об этом узнали. Так он стал Героем Советского Союза. Но он потом стал лучшим командиром артиллерийского дивизиона. А так во время войны, повторюсь, происходило всякое. Были, понимаешь ли, такие люди, которые переходили на сторону противника. Но, как правило, шифровальщики во время шифров очень крепко держались за свои кадры. Их не раздавали направо-налево кому бы то ни было, будь ты трижды храбрый герой. А некоторые шифровальщики, бывало, участвовали именно что в боевых действиях. Но это были действия не то чтобы с автоматом: просто вместе с руководством каких-то подразделений они попадали в перестрелки. Обстановка, значит, такая там складывалась. Или же как это было в случае с Петровским, который показал себя в том, что он более важен как командир артиллерийского дивизиона, понимаете, чем человек, занимающийся шифровальными бумажками этими.

Имелись ли у вас инструкции по уничтожению шифров в чрезвычайных ситуациях?

Об этом я могу сказать тебе следующее. Вот я прошел всю войну. Был как просто офицером, потом — старшим офицером, а впоследствии — начальником отдела. Так вот, за все это время я никаких таких инструкций не читал. Но поскольку за это дело отвечал начальник, нас не всегда посвящали в такие вопросы. Знаешь, начальники посвящали нас, как правило, только в детали.

Одноразовые шифры и шифровые блокноты были ли у вас?

Видишь ли, в чем дело? В принципе они были у нас сделаны. Но их было, так сказать, ограниченное количество. И работали мы с этим делом по определенному, так сказать, графику. Да и, наверное, не по графику даже с ними работали, а по сигналу. Но, понимаешь, только я, который передавал эти сигналы, и тот, кто принимал мои цифры, знали, какие документы мы обрабатывали. Все остальные об этой нашей работе не знали ничего.

А о немецких шифровальщиках вы что-то слышали тогда?

Нет. О них мы ничего не знали и не слышали. Я даже не знал, как к нам попадали офицеры штабов и офицеры стрелковых частей. Но, как говорят, война есть война.

Кстати, когда вы были курсантом в учебном центре, как вас там все-таки обучали на шифровальщиков? Какие дисциплины преподавали, например?

Как нас там обучали, вы хотите сказать? Практикой. А практика наша такая была: документы и работа. Короче говоря, мы изучали как сами документы, так и то, как пользоваться этими документами.

Какими были потери среди шифровальщиков во время войны? Расскажите об этом, исходя из вашего личного опыта.

Потери у нас, конечно, среди личного состава шифровальщиков были. Вот 15-я гвардейская стрелковая дивизия, про которую я вам уже говорил, - она же вообще без шифровальщиков из боев вышла. Но я, впрочем, даже и не пытался узнать, куда же это они делись потом. Я знал только одного шифровальщика — Пиотровского, который, как говориться, сначала был шифровальщиком, а потом стал артиллеристом и получил звание Героя Советского Союза. А так, конечно, я не пытался ни у кого узнать: уж не шифровальщиком ли ты раньше был? Это уже после войны бывало такое, что если тебе говорили некоторые, например, что да, да, там-то и там-то учился, становилось понятным, кем они были. Помню, встретились мы с одним офицером в госпитале и разговорились там всякими намеками. И он мне в итоге подтвердил, что занимался этим самым делом. Но я не служил тогда уже в то время. Ведь можно было, знаешь, по терминологии, которую человек употребляет, узнать: служил он или нет шифровальщиком.

А вот как убитых наших хоронили, вы помните?

Видишь ли, наших убитых в лучшем случае в палатку завертывали. Почему? Потому что гробы делать не успевали. И это хорошо было, если от человека убитого что-то более-менее целое оставалось. А так-то и этого могло не быть. Но если он и сохранялся, его все равно в палатку завертывали и в таком виде в землю закапывали.

А вообще по штату сколько полагалось шифровальщиков у вас в части?

Примерно в дивизии было, по-моему, три человека. Но с этим было везде по-разному. Все зависело от того, сколько шифровальщиков, где и как полагалось по штату. Где-то было положено три человека иметь, где-то - четыре человека. А в армии уже шифровальщиков было человек 15 – 20.

А подчинялись вы кому непосредственно?

Ну дак я начальнику подчинялся. Во время войны я начальником не был. Это уже после войны, когда расформировали наши части, я был назначен на должность старшего офицера 8-го отдела 7-й гвардейской армии, которая стояла в Ереване.

Помните, какие шифры были у вас?

Я все помню, но не хочу говорить об этом, - я все-таки на секретной работе находился.

Под бомбежки насколько часто на фронте вы попадали?

Под это дело мы часто, конечно, попадали. Почему? Да потому, что штабы дивизий и корпусов находились в районе досягаемости немецкой авиации. Тем более, что как и всякие части, они же тоже передвигались и, значит, останавливались где-то. Кроме того, штабы как цель для немцев были даже важнее, чем какие-либо другие позиции: чем, скажем, например, какие-то там артиллерийские батареи или штаб какого-нибудь артиллерийского полка. Ведь уничтожение артиллерийского полка — это было, значит, уничтожение маленькой единицы. А вот штаб дивизии для них был такой уже более-менее солидной организацией со своими штабными подразделениями. Поэтому у немцев проникнуть в штабы, я знаю, было большим желанием. Конечно, насколько я знаю, штабы охранялись. Но охрана их, по правде говоря, была такая условная.

А было такое, что немцы листовки бросали к вам?

Да, и такое дело тоже во время войны у нас было. В основном с самолетов они такие листовки бросали. Почему? Потому что им нужно было попадать с этим делом в штаб дивизии. Не знаю, но, возможно, они еще и в районе наблюдательного пункта к нам, значит, свою агитацию бросали. А так как они еще могли это дело к нам забросить? Не будешь же разносить все это. Если эти листовки бросить просто по ветру – еще не и известно, куда он подует.

А под обстрелы артиллерийские вы тоже часто попадали вы?

Попадали, но пореже, чем под бомбардировку. Артиллерийский обстрел проводился ведь на расстоянии километра за два от переднего края. Кроме того, случайно к нам даже мог попасть и за три– четыре километра снаряд. Мина, конечно, уже не могла пролететь столько. Но дальнобойные по нам, правда, тоже не били. И еще я помню, что специальные налеты немцами на штабы дивизии производились. Снаряды эти авиационные были. Не знаю, специально они по нам били или же просто как по скоплению войск. Какая, интересно, там у летчиков стояла задача?

Расскажите о том, каким вам запомнился Сталинград 1942-го года.

Знаешь, вот каким его иногда показывают по телевидению в хрониках, точно вот таким разбомбленным он и остался в моей памяти. У меня у самого есть даже эти самые снимки сталинградские. Правда, они уже позже ко мне попали - от фотокорреспондентов 7-й гвардейской армии. Ведь после Забайкалья я попал, как говориться, в 7-ю гвардейскую армию. И мы там потом с однополчанами общались, выставки делали, и так некоторые фотографии разрушенного Сталинграда ко мне, значит, и попали.

Кого во время войны вы встречали из высшего командного состава на фронте?

Во время войны, как я уже сказал, я встречал генерала Шумилова. В том числе и тогда, когда присутствовал при допросе Паулюса. Встречал его я еще и тогда, когда он приезжал на командные пункты к нам. Шифровальщики ведь работали по три, по четыре человека на одном месте, и кто-то из нас, значит, находился обязательно на командном пункте. В общем, принцип был такой работы у нас, что один-два человека все время оставались на месте — в штабе части. И они следили за поступлением шифровок в штаб к нашим начальникам. А так кого из высоких начальников я знал во время войны? Поскольку сначала я служил в дивизии, потом - в корпусе и уже в конце войны даже в армии, то я там офицеров, которые там были, почти всех знал. И меня тоже знали: кто я такой и где работаю. Генерала Чуйкова, кстати говоря, я тоже видал, потому что он командовал соседней армией. Правда, лично разговаривать с ним мне не доводилось.

От вас, шифровальщиков требовали знания языков?

Нет.

Когда в 1942-м году вышел знаменитый приказ Сталина под номером 227, как вы его восприняли?

Мы его не воспринимали отрицательно. Приказ этот, конечно, был жесткий и суровый. Он точно все вскрыл для нас. Мы поняли, сколько всего мы потеряли за 1941-й год и до июня 1942-го года. Это произошло, как сейчас помню, в июле 1942 года. В то самое время мы, наши части, только-только отходили из-за Дона к Сталинграду. И вот, значит, в это время нам вдруг объявили об этом приказе. Так что у нас такое было восприятие этого дела.

Как вас, шифровальщиков, награждали во время войны?

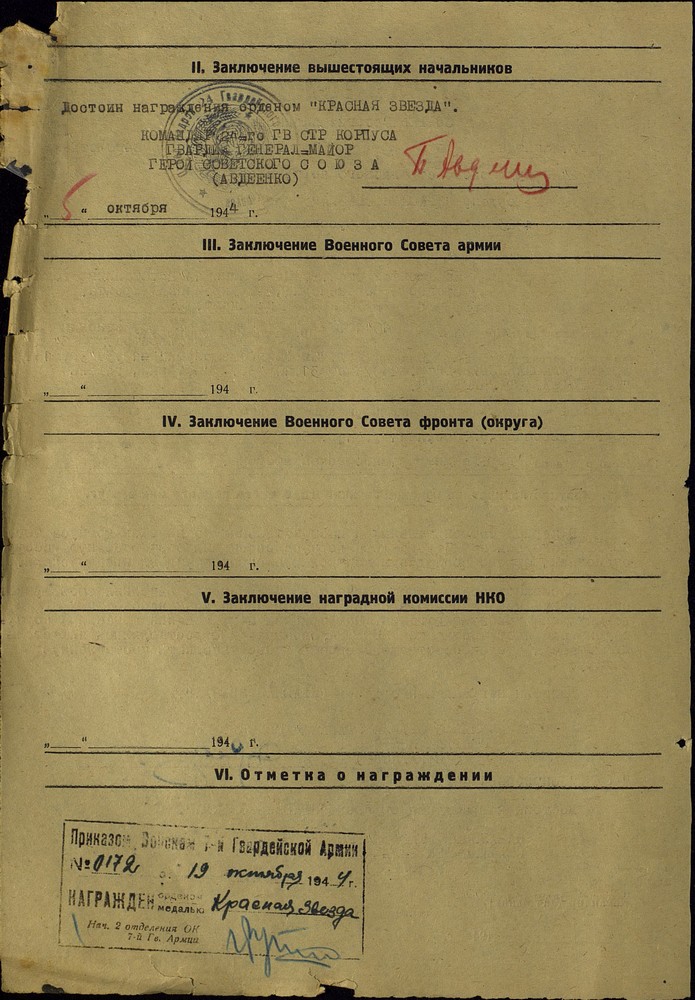

Награждали нас, как и всех. Но у меня были какие награды? Значит, за Сталинград я получил медаль «За боевые заслуги». За Орловско-Курскую меня наградили орденом Красной Звезды. Потом, уже к концу войны, я получил второй орден Красной Звезды. Всего же у меня — четыре ордена Красной Звезды. Есть еще орден Отечественной войны. Все эти ордена и медали у меня есть вместе с документами.

Вы сказали о том, что в конце войны воевали в Венгрии и Румынии? Скажите: а как местное население к вам там относилось?

Видишь ли, в чем дело? С венгерским и германским населением я в то время не особенно как-то был и связан. Я больше работал с командиром части. У него я потом стал начальником хозяйственной части, у которой были свои подразделения, штаты квартирной службы, слесаря, электрики, сантехники. Вот эти люди, значит, были в нашем подчинении. Были у меня и военные: солдаты, которые были уже обученными, - ну что-то типа самоучек таких. Так вот, что я хотел еще об этом сказать, так это то, что мы могли нанимать себе для ремонтных и эксплуатационных работ людей из местного населения. У нас были целые подразделения из таких людей, которые относились к квартирно-эксплуатационной службе. Офицер наш там был. Но служба в этих местах, знаешь, была построена таким образом. Офицер, бухгалтерия и прочее из наших русских были, мастера же некоторые были русскими, а некоторые — и немцами. Но это все, конечно, уже после войны было. В боевых условиях ничего такого не существовало у нас. Так что мы контактировали с местным населением. А когда я уже намного после окончания войны служил командиром БТОП, потом — заместителем командира дивизии, у меня уже с местными властями были связи. Например, людей, которые у меня работали, например, в столовой, состояли из числа немцев. Но если в столовую приходили такие люди поварами, то старались не допускать их до чего-то серьезного: боялись, что они чего-то там сделают против нас. Ведь мы служили в Германии и Венгрии, в странах, которые были под фашистами. Так мы старались за ними следить и на пищеблоке: чтобы, не дай Бог, не потравили личный состав. Правда, я не знаю, были ли в реальности такие случаи или же нет.

А вот трофеи брали у вас?

Да, были такие случаи. У меня, например, был кинжальчик немецкий. Это достал для меня ординарец мой. Он у меня был шустрый такой: иногда где-то там, понимаешь, немца разоружат какого-то там, а он от него чего-то и возьмет. Так что были такие случаи.

А вот самосудов над немцами вы не встречали во время войны?

Вот я не знаю этого. Наверное, были такие случаи. Но я не могу ничего по этому поводу сказать. Я не имею таких фактов, которые бы говорили о том, что вот у нас было такое.

Как вас кормили на фронте?

Кормили нас на фронте удовлетворительно. Но мне, видишь ли, во время войны приходилось отступать от немцев только в течение двух недель примерно, и поэтому сложностей всяких, с этим связанных, было не так уж и много. А отступали мы в течение двух недель, когда отходили от Дона к Сталинграду. Вот там нам было, как говориться, не очень-то и здорово. Во всяком случае, ощущали мы себя там тогда не совсем хорошо. Помню, когда уже потом мы окружили немцев, то оказались в степи. Степь кругом — заснеженная. Земля же уже такая, что ее и не угрызть. Землянки — нет. А под палаткой сколько ты там так простоишь? И спали мы, я помню, там прямо на снегу: прижимались так друг к другу поближе. Кругом еще росла такая трава — перекати-поле. Она росла таких больших размеров, что расходилась круглыми шарами. Росла она как полынь, короче говоря. И она, между прочим, и зимой была приспособлена к жизни. Корни зимой хотя у нее и отмерзали, но она ветром гонялась. Куда ветер пойдет — туда и она. Ее, наверное, целый ворох в лощине набирался. В другом месте же ее уносило на подъем куда-нибудь. Вот она, эта самая трава, как-то выручала нас в то время. Так что мы замерзали тогда. Ноябрь 1942-го, январь и февраль 1943-го года, - это для нас были самые тяжелые месяцы во время войны. Нам уже, правда, тогда выдали и валенки, и брюки ватные, и ватные опять же куртки. Кроме того, выдавали нам и полушубки. Не всем, правда, это дело выдавали, - в основном только тем, кто непосредственно на передовой находился. Нам, офицерам, я не знаю, почему, но почему-то не выдавали полушубки. Мы ходили чаще в ватных брюках и в шинелях. Но некоторым, конечно, и другое давали. Но про себя я могу сказать, что, во всяком случае, в первую сталинградскую зиму я был в шинели и во всем этом ватном.

А сто грамм выдавали вам на фронте?

Во время боевых действий это нам выдавали. Я даже уж и не помню, когда нам этих сто грамм выдавать начали. Когда именно их давали? Вот не помню. Но давали. Но потом, правда, уже после началось и такое, что они для кое-кого заменялись сахаром. Если хочешь, пожалуйста, - можешь вместо ста грамм водки и сахар есть.

Как во время войны вы к Сталину относились?

Я как и тогда, и сейчас отношусь к нему с большим пониманием, уважением. Тогда, конечно, я не шибко верил в то, что тогда говорили: что, мол, творится при Сталине всякое. А сейчас, разумеется, убеждаюсь, что были при нем какие-то действия, когда ни в чем неповинных людей сажали. Он не виноват, а его сажают. Видимо, в этом отношении наша сталинская система что-то не срабатывала. Но это делал ведь не лично Сталин. У него было до хрена подчиненных, которые в этом отношении должны были выполнять свои обязанности. Другое дело, что Сталину об их преступлениях становилось известно. Назывались ли такие люди, эти преступления совершавшие, за это Сталиным? Я этого не знаю. Не знаю. Возможно, Сталин так считал: что победа сейчас — прежде всего, а с остальным мы потом разберемся. Наверное, так все это было.

Как вы оцениваете сегодняшние фильмы о войне?

Те фильмы о войне, которые я в последнее время смотрю, - они какие-то более простенькие. Но некоторые выдумки в кино о войне я просто не переношу. Иногда смотришь и думаешь: «Кто там так воевал?» Вот сейчас где-то должны показать фильм Бондарчука «Сталинград». По этому поводу, честно говоря, сейчас много идет болтовни. Даже вот я, отставший от жизни, сегодня когда газеты листаю, многое об этом узнаю. То есть, узнаю о том, что Бондарчук вот такую вещь снял. Вообще к нему я как артисту и тем более как к общественному человеку отношусь не то чтобы с презрением, но и не по доброму. Так уж он себя проявляет в последнее время. Хотя, по правде говоря, когда я находился в санатории где-то года два тому назад в Архангельском, со мной за одним столом сидела его родная сестра. Она - тоже режиссер и прочее там. Иногда и она мелькает по телевидению. Но она нормальная такая по стилю своего поведения. А он, как мне кажется, как-то уж больно зазнавшимся человеком, понимаете ли, себя проявляет. И не совсем, как я думаю, в отношении кино чистоплотный человек. Потому что как-то он уж больно старается себя другим навязать. Но я все равно этот его новый фильм посмотрю. Правда, когда по телевидению, и в особенности, как это делается у нас — по ночам, мне приходилось смотреть эти отрывки, я приходил к одной мысли: уж больно там много, понимаешь ли, крови показывается. А нужна ли эта кровь, это мясо, это все зверское в кино о войне? Может, правда, под Сталинградом и такое было. Ведь на передовой во время битвы мне не приходилось непосредственно находиться. А в такой обстановке, как говориться, и чувствительность повышенная: это когда, значит, человек на грани жизни и смерти находится. У него, наверное, тогда и психика совсем другая. Но почему-то даже те любители Бондарчука, которые его все время хвалят, говорят об этом его фильме с осторожностью. Я сам, правда, чувствую, что там не все чисто. Надо ли такие вещи показывать нашей молодежи? Ведь из любого элемента, в том числе элемента войны, можно сегодня раздуть такую проблему, что страшно становится. Вот и думаешь поневоле: а не навредишь ли этим фильмом, если с такой точки будешь все подносить?

Как у вас на фронте складывались отношения с особым отделом?

В целом отношения у меня с ними были нормальные. Я и сейчас с одним таким человеком до сих пор общаюсь. Вот здесь, например, в одном подъезде со мной, живет генерал Иванов. Он написал книжку воспоминаний, которая у меня есть. Вот он особистом воевал. Кстати, он тоже, как и я, через Сталинград прошел. Потом, правда, наши пути разошлись. Впервые мы же с ним познакомились в 1960-м году, когда я из Тирасполя попал в Венгрию, а он там, как говориться, уже был. Он генералом тогда уже стал — он находился уже тогда на должности начальника Особого отдела. А я был начальником штаба тыла. Так что он генералом, как говориться, мне встретился впервые, когда я был только всего лишь полковником. Но потом я из Венгрии в Забайкалье уехал, потом прибыл в Москву сюда и получил квартиру. Встретил здесь и его. А он-то меня и не знал-то в тылах особенно. Правда, так как он был начальником Особого отдела, то, может быть, и слышал про меня: что, мол, есть такой человек. Но уже как начальника штаба тыла он меня хорошо знал. А здесь, в нашем генеральском доме, он в соседнем подъезде живет.

А как вообще во время войны с особистами вы контачили? Все-таки служба ваша была, как я понимаю, явно засекреченной в те годы...

Ты знаешь, у меня даже однажды был такой момент, когда меня эти самые особисты что-то пытались уговорить пойти к ним работать. Но я почему-то подумал об этом так: «Нет, не пойду! На хрена мне это нужно? Зачем сейчас мне это надо?» Но я, честно говоря, считался таким темным для многих людей человеком, так как находился на секретной работе. Конечно, у нас были младшие чины из этого особого отдела, с которыми я имел контакт. С ними у меня были нормальные отношения. С начальниками же особистами я же как-то и не особенно общался. А с младшими чинами среди особистов, как я уже сказал, нормальные были отношения: все-таки они были мне равными по званию. Но особенно я с ними тоже как-то не водился, потому что нигде ни о чем не нужно было распространяться. От них мы документацию получали: шифры, коды всякие и прочее. Все это получали мы, значит, по линии их отдела. Это было так установлено в те годы. Все эти вещи поступали к нам как документы. Всю ответственность за это брал особый отдел на себя: это было на его особом контроле. Конечно, они каким-то макаром пропускали к нам и своих осведомителей. Я знаю, что между офицерами у них были люди, которые считались их как бы доверенными лицами. Они потихоньку черпали от них то, что их интересовало. Но я, честно говоря, ничего такого о них не знал. А этот особист, который в одном доме живет со мной, нормальный и хороший мужик. Он и сейчас выступает среди ветеранов иногда. Но здоровье, правда, в последнее время у него стало плохое. У него такая же картина, как и у меня, с ногами: плохо ходит. Но он старше меня. Если мне в этом году исполнилось 90, то ему — 93 года, если не 95, - точно этого я, правда, и не знаю.

После войны вы поддерживали связь с вашими однополчанами?

Да, поддерживал. Но во основном это были уже те шифровальщики, которые со мной больше в штабе корпуса служили. Из штаба дивизии я только помню людей по фамилии. И это были в основном те, с которыми я ехал на фронт ехал. Вот, например, мне встречались среди них такие фамилии, как Кропанин и Попов. Они были лейтенантами и младшими лейтенантами. Начальником у нас был один капитан. Вот поэтому только с теми, с которыми я прошел, будем так говорить, после Сталинграда, когда сформировали корпус, я встречался в послевоенные годы. С ними, по-моему, я прошел путь от Курской дуги и до самого окончания войны. Войну они кончили недалеко от Москвы. Еще однополчанами моими были Федотов и Сережка Веселов. А с начальником своим бывшим, его фамилия была Середняк, а звали его Николай Петрович, я встретился после того, как окончил Академию. Сначала-то я командовал отдельным батальоном. Потом стал начальником штаба тыла дивизии. Так вот, оказалось, что в корпусе, в состав которого мы входили, этот Середняк был каким-то начальником. Работал, значит, он там по какой-то линии. Вот с ним я тогда и встретился. Он был подполковником тогда и я тоже — подполковником. Но вскоре после этого я уехал в Венгрию, а когда вернулся, что-то письмо даже написал ему. А мне вдруг за него ответили: «Николай Петрович умер». В общем, так он и не дожил до своего почтенного возраста. А эти Федотов и Веселов тоже давно уже умерли. Но один был, значит, на десять лет меня старше, другой - старше на четыре года. Получается, что пережил я всех своих однополчан.

А вот страх вы испытывали на фронте?

С этим мне пришлось столкнуться только в первый и последний раз, когда я впервые под бомбежку попал. Эту свою первую бомбежку я и сейчас прекрасно помню. Нас двинули из Сталинграда на Калач, на Дон. Город Калач находился на этом берегу реки Дон. Дело было рано утром, когда мы туда пришли. Там, у переправы через реку, был небольшой поселок какой-то. И там же какая-то хатка около нас стояла. Через нас шла дорога на переправу. Мы там, в этой хатке, тогда и остановились. В нашем домике, кроме того, остановился один капитан, который был командиром легкого артиллерийского полка. На самом деле командир легкого артиллерийского полка — это была подполковничья должность. Но почему-то таким полком капитан командовал. Солдаты были тоже в этом нашем домике. Один из них был, правда, из состава нашей охраны. Значит, следующим утром мы поднялись на завтрак. А мы знали, так как ужинали, что кормят в каком-то саду, километрах в полтора от того самого нашего расположения. Мы пошли туда в шесть часов утра, там же позавтракали, после чего стали возвращаться обратно. И тут нас «взяла» группа немецких истребителей. Они как раз бомбили дорогу, которая проходила через тот самый наш населенный пункт и вела к переправе. В основном-то, конечно, они бомбили по нам, а не стреляли. Причем бомбили по машинам, которые по дороге двигались, и по всему прочему. Но и рядом, конечно, они тоже попадали. Ведь с воздуха, как говорят, точнее не попадешь в узкую полосу или дорогу какую-нибудь. Поэтому они просто сыпанули по нам бомбами. Причем, бомбили нас одиночными: сначала один их истребитель бомбил, потом — другой, третий. И вот я, хотя прошло много лет после этого, хорошо все это помню. Я тогда лег на живот и уткнулся носом, как говорят, в песок, - берег-то ведь был песчаным возле реки. И вот, как я сейчас вспоминаю это дело, кругом свистит все, ты закрываешь глаза, и тебе слышится везде: ба-бах. Впечатление такое, что чуть ли не у меня рядом ударяет. Немцы отбомбились минут за десять, не больше. Потом мы очухались вдвоем. А было нас двое: я и мой товарищ Храпанин. Мы были двое помощниками у нашего начальника в 204-й дивизии, которая до самого конца воевала в Сталинграде, а потом почему-то делась куда-то там. Надо посмотреть это, знаешь, в справочнике. Ведь у меня есть справочники по дивизиям, которые участвовали в Сталинградской битве, и я их у себя дома храню на всякий случай.

А война повлияла на вас психологически, как вам кажется?

А по-моему, знаете, как-то и не повлияла особенно. На здоровье, может быть, она и повлияла: потому что с ногами, может быть, как последствия войны что-то и было. А так — нет.

Вы не были ранены во время войны?

Нет.

Женщины вообще вам встречались на фронте?

Было и такое, понимаешь, у нас на фронте. Сейчас я тебе об этом подробно расскажу. Когда я попал в штаб 15-й гвардейской стрелковой дивизии, мы и не успели, как говориться, как следует и очухаться. И там у нас были женщины м связистками, и медиками. Связистки были солдатками. Правда, были в нашей команде среди них, женщин, и лейтенанты.

А жен у командиров не было на фронте?

У начальников наших больших, честно говоря, и такие были. С этим я тоже, между прочим, лично столкнулся. Когда, значит, мы воевать только начинали, то у нашего командира дивизии, с которым мы ехали, значит, на фронт, жены с собой не было. А потом, когда мы прибыли в то место, где уже нам быть, как говориться, было положено, я помню, стали мы работать, и тут вдруг обнаружилось: и у командира дивизии, и у начальника штаба, и у командира корпуса, - у всех на фронте свои жены появились. Но у одного из них, по-моему, была женщина просто как мать родная, - она была даже постарше его. Вот она, может быть, его матерью и была. Но она находилась на фронте я не знаю, на какой должности. Ну она, правда, ходила в военной форме с погонами рядового. А у командира корпуса жена была капитаном, медиком.

А вот офицеры, которые у нас были чинами все-таки чуть поменьше, тоже с девушками дружили. Некоторые женились. Вот у нас в оперативном отделе вроде муж и жена работали. Не знаю, или они поженились перед самой войной, или может каким-то иным способом, - точно я этого не знаю. Она работала в этом отделе, по-моему, машинисткой там. Сам же он офицером был: сначала - капитаном, а потом майором стал. Так что такие случаи, чтобы офицеры женились, бывали у нас. Это, конечно, не было системой на фронте у нас. Вообще-то говоря, это дело тогда не поощрялось у нас. Но если это касалось большого какого-нибудь командира, скажем, командира дивизии или командира полка, на это особенно не смотрели. Но такого блудежа я на фронте что-то не припомню. Конечно, некоторые мужчины и женщины просто так сожительствовали друг с другом. Вот был у нас батальон связи. Так про него говорили: «Там эта с этим гуляет, а эта — вот с этой...» А я ведь собирался пожениться со своей женой будущей во время войны. И у меня, значит, такая история произошла. Когда она к нам прибыла, так получилось, что ее стали переводить в другую часть. Я написал тогда начальнику штаба дивизии рапорт (копия его и сейчас у меня дома хранится): «Прошу дать согласие на заключение моего брака с младшим лейтенантом Фроловой и оставить ее служить там, где я служу». Как раз в то время мы уже подходили к Румынии. И он написал мне так: «В связи с тем, что на временно оккупированной территории нашими войсками отсутствуют советские органы власти, брак не может быть оформлен. Вопрос о прохождении службы младшего лейтенанта Фроловой командиром корпуса решен в соответствии с потребностью». И все, она уехала. Это был конец 1944-го года. И вот, значит, где-то она в октябре месяце 1944-го года прибыла туда к себе в часть. И так до мая 1945-го года, то есть, фактически — полгода, мы с ней просто так общались и все. А потом — поженились.

А вот другие национальности встречались вам на фронте, помимо русских?

Ну что я могу об этом сказать? Вот была такая 1-я дивизия, которая формировалась в городе Свободный Благовещенского района Амурской области. Это — на Дальнем Востоке. Она комплектовала маршевые роты, которые отправлялись впоследствии на фронт. Эти роты там месяц-два дообучивали, потом присылали к ним офицерский состав, с которым они уезжали в определенное место и по назначению на фронт. Командир, значит, поездом ехал со своими солдатами в отдельном эшелоне. Мы ехали тоже эшелонами. Так вот, к нам в Свободный поступало пополнение в том числе и из Средней Азии. Приходилось, конечно, их там и нашему языку учить. Они плохо по-нашему говорили. Вот с этим, к сожалению, проблемы были. Их потом в пехоту забирали и с маршевыми ротами на фронт отправляли.

А отношения как с ними складывались?

По-моему, нормально с ними все было. Во всяком случае, если с ними где-то чего-то и было бы, то нагоняй пришел бы шифром командиру за это дело. Или какое-то донесение, где было бы сказано: что такой-то случай был. Правда, такие вещи больше шли по линии Особого отдела. Они там следили за такими проявлениями и если надо, то сообщали шифром об этом куда следует. Но, по-моему, у Особого отдела там свои были шифровальщики и поэтому нас это дело не касалось. Я не помню ни разу ни одного случая, чтобы они от себя через нас передавали кому-то другому какую-либо информацию.

А вот показательные расстрелы во время войны не проводились у вас?

Нет, этого не было. Были, правда, расстрелы. Но, видишь ли, это, как говорится, были даже не расстрелы не военнослужащих, а тех самых полицаев. Дело это происходило, когда мы уже на Украину вошли. Такие были случаи, когда мы, помнится, приезжаем в населенный пункт, а там повешенные висят. Как правило, таких предателей не расстреливали, а вешали. По Западной Украине, вот Львовской области, и бандеровцы действовали против наших. А у нас с этим было нормально все.

Расскажите о том, как сложилась ваша жизнь после войны.

Ну после того, как закончилась война, я продолжил свою службу в рядах Советской Армии. В 1949-м году, поскольку мне тогда уже 26 лет было, я поехал поступать в Монинскую Военно-воздушную академию. Был я, конечно, тогда в таком возрасте, когда ты, как говорят, уже не пойдешь на летчика учиться. Да и здоровье также не могло позволить на летчика выучиться. А вот техником — запросто. И так я поступил в эту академию. Но перед этим я ухитрился сдалать что? За четыре года, это — 1946-й, 1947-й, 1948-й и 1949-й годы, я закончил вечернюю школу в Доме офицеров. Среднее образование, правда, у меня и до этого было. Но то были годичные курсы подготовки в Академию. А тут, значит, среднее общее образование появилось. Дальше начальник политотдела вызывает меня и говорит: поступай в вечерний Университет марксизма-ленинизма. Этот вечерний университет я закончил, после чего в 1949-м году поехал в отпуск. Прихал я, значит, в Москву сюда - у меня здесь жил товарищ один, который поступил уже учиться. Он уже уволился к тому времени из армии: отслужил положенное и демобилизовался несколько раньше. Так вот он втянул меня в такую историю. «Слушай, –говорит он мне, – сейчас поступают у меня там товарищи в Московский государственный университет, в МГУ. Давай, слушай, экзамены сдавай и поступай туда». Я ему говорю: «А на кого я там буду учиться?» «Ну, ты же Университет марксизма-ленинизма кончил, - сказал он мне. - Там философский факультет вроде бы есть».

Ну и я поехал туда поступать. На Стромынке располагалось что-то типа университетского общежития. Это было в районе станции метро Сокольники. Там устроились мы жить. Я поехал поступать в университет. Он располагался там же, где и сейчас: напротив Манежа, Кремля и Красной площади. Захожу я в здание университета. Спрашиваю: «Можно?» Мне говорят: «Можно. Давай документы». Я сдал документы. Затем начинаются экзамены. Сдаю экзамены, и оценки кругом такие: все нормально, нормально, нормально.... И меня, значит, после этого принимают на заочное отделение философского факультета МГУ.

После этого, значит, мне выдали документ вместе со списком: там был указан перечень литературы, которую нужно было прочитать, на какие темы рефераты писать. Только после этого я вернулся к себе в часть, как начальник штаба дивизии полковник Урюпин меня вдруг спрашивает: «Зверев, ты чего? Поступил учиться в университет?» Я говорю: «Так точно». Он тогда мне, значит, и говорит: «Слушай, а ты думал об этом, нет? Тебе заочно учиться шесть лет. Это значит, что ты будешь ездить на учебу только за счет отпуска. А я никаких отпусков тебе не могу дать для отчета за курс». После этого он вызывает начальника отдела кадров капитана Бутенко и его спрашивает: «Слушай, Бутенко, у нас есть что-то из академии? Пришли ли туда разнарядки?» Тот говорит: «Есть, да». «Давай, неси сюда мне», - сказал Урюпин. А дело было как раз осенью 1948-го года. Буnенко, значит, принес ему какие-то документы. «Слушай, - говорит ему Урюпин, - давай ищи, куда Звереву ехать учиться. Вот рвется он учиться, и все тебе. Куда, в какой вуз военный послать бы его?» Тот тогда говорит: «Есть по химзащите, есть там какой-то вуз для политработников, есть там другое, пятое, десятое». Тогда он ему и говорит: «А по авиационной у нас что там есть?» Тот говорит: «Есть академия Жуковского, есть - академия Монинская». Последнюю академию у нас здесь, кстати, снова вернули. А так тогда у нас три Военно-воздушных академии существовало: академия имени Можайского, академия имени Жуковского и Монинская академия. Урюпин этого Бутенко тогда спрашивает: «А там факультеты какие есть?» В результате оказалось, что там имелись летный факультет, штурманский факультет и факультет авиационного тыла. Вот я туда и попал: на факультет авиационного тыла. Вы, наверное, должны представлять себе, чем таким была эта служба тыла. На этом тоже, между прочим, строилась авиационная система того времени. Вот был, скажем, авиационный полк, это — единица как единица. Там есть командир полка, есть штаб его, есть — эскадрильи. Таких эскадрильи было три-четыре. В эскадрилье был свой командир. И везде там, значит, были самолеты. В эскадрилье было где-то примерно 10-12 самолетов. Это так было в то время. Да и сейчас дело с этим обстоит примерно же так. В полку же, где имелось четыре эскадрильи, было, соответственно, что-то порядка 36-40 самолетов. Значит, у командира полка, кроме летчиков, техников, самолетов и небольших цементных мастерских, больше ничего не было, в отличие от другого командира. У них, у таких авиационных командиров, не было ни одного ни шофера, ни одного склада, ни одной службы в полку. Все эти обязанности висели на командире отдельного батальона.

Сначала это были просто батальоны аэродромного обслуживания, а после стали так называться: отдельные аэродромные батальоны технического обеспечения авиационной службы полка, сокращенно - ОБОТОАП. Но буквально меня назначили начальником шифровального отдела авиационного корпуса в Германию. Была, значит, там такая Группа советских войск в Германии. Так, в общем, получилось, что в академию-то эту я не сразу попал. В общем, прямо перед поступлением меня направили в шифровальщики в Германию. Про себя сам думаю: «Е-мое, а что же делать? Или в шифровальщиках мне оставаться, или, может быть, перекинуться на какое-нибудь другое место, где интересно работать и где есть что-то перспективное». Я тогда звоню подполковнику Беркашвили, который был начальником отдела по какой-то там шифровальной линии. Говорю: «Товарищ командир! Пусть в Германию едет кто-то другой. Через полтора года я ведь должен сдавать конкурсные экзамены и в академию поступать». А он знал, короче говоря, что я в академию собрался поступать. Он мне и говорит: «Я не могу ничего с этим решить. Пусть командир дивизии договаривается с начальником штаба или с кем-то там, с теми же кадрами». Я обратился со своей проблемой к командиру дивизии. Тот мне говорит: «Знаешь что? Езжай в Германию. Там тебя обязаны будут отпустить за месяц до начала экзаменов в отпуск. Ты будешь, находясь при части, заниматься подготовкой, а потом поедешь на экзамены. Сдашь экзамены — поступишь, не сдашь — вернешься в Германию. Но второй раз, если не сдашь, тебя могут и не отпустить». Ну и что же у меня со всем этим делом получилось? Я приехал в часть, сколько-то там отработал, а потом поехал сдавать экзамены. Приехал я туда майором. Нас три таких человека было из 60-ти. По возрасту я один был самым таким молодым. Одним словом, получилась такая вещь, что экзамены я сдал, а приказа о моем приеме и зачислении в академию — все еще нет. Я аж побледнел. Спрашиваю начальника курса: «В чем дело?» «Не знаю, - говорит. Ты зайди в отдел кадров, они готовили приказ о зачислении». Прихожу я, значит, туда, а мне там и говорят: «А вы знаете, что у вас нет среднего военного образования. Вы не заканчивали никакого военного училища». «Ну как же так? - им говорю. - Я же до майора дослужился. Тем более, что всю войну прошел».

Короче говоря, мне кадровики заявляют следующее: «Давай поступим вот так вот. Ты езжай в Германию, откуда приехал (я уж и не помню, какой авиационный корпус был, в котором я перед этим служил). Там есть такой-то город, где стоит такой-то полк. Он или артиллерийский, или танковый. Там принимают экзамены заочные. Вот ты поезжай туда и сдавай там экзамены за школу среднюю. А когда все сдашь, то приезжай, и мы тебя, так сказать, вне конкурса примем». Что делать? А я тут вдруг каким-то путем нашел одного шифровальщика в академии одного. Я ему и говорю: «Слушай, скажи мне: как можно прорваться к генералу Белесову?» А я знал, что этот генерал Белесов — начальник 8-го управления Генштаба. И я его попросил: «Узнай, как сделать так, чтобы к нему прорваться». Тот позвонил куда-то там. У шифровальщиков, вообще-то говоря, со связью с большими начальниками было проще. Они запросто могли связаться по телефону с кем угодно. В общем, после этого я договорился с начальником отдела кадров, чтобы он меня принял. После этого я выехал в Москву. Там я с этим полковником-кадровиком встретился: сказал, что вот, мол, такая картина со мной случилась. Но в это время, честно говоря, и работа шифровальщика что-то мне перестала нравиться: все одно и то же, ковыряйся со всеми этими шифрами. Правда, был я уже в корпусе: у меня уже, значит, в корпусе подчиненные появлялись. А до этого подчиненные были только в дивизии. Но все равно я подумал и решил: «Нет, раз уж сдал предварительные экзамены, значит, надо своего добиваться». В общем, пробыл я в Москве два дня, пока обо мне доложили Белесову. А я попросил этого полковника-кадровика перед этим: «Доложите ему обо мне и дайте возможность мне с ним поговорить. И сделайте, если можно, так все, чтобы он мне не возражал». В общем, встретился я с ним. И мне сделали такую справку, где было написано, что курсы, которые я заканчивал в 1941-м году, приравниваются к среднему военному учебному заведению.

Взяв эту бумагу я, приехал в академию и сдал ее в отдел кадров. Мне тогда там и говорят: «Подожди, мы доложим об этом начальнику Академии». Я говорю: «А, может быть, я сам доложу и все принесу?» «Нет», - сказали мне. Короче, через три дня мне сообщают: «Все, приказ по академии есть о вашем зачислении слушателем». Я аж подпрыгнул после этого. После этого сел в Москве на самолет, прилетел в Новосибирск, оттуда — поездом отправился в Барнаул. В Барнауле я забрал жену и дочь и привез их в Москву, так как должен был здесь начать учиться в академии. Семью свою я устроил на одну частную квартиру. За такую пронырливость начальник курса назначил меня старшиной курса. По звания я был тогда майором. Когда я первый курс окончил, мне присвоили звание — лауреат Сталинской премии. Тогда мне по 1000 рублей, кажется, добавили. Или, возможно, чуть поменьше. На втором курсе присвоили звание подполковника. Ну и, короче говоря, старшиной курса я прошел четыре классных отделения: три — фронтовой авиации, и одно — морской авиации. Академию я закончил с золотой медалью. Мне предложили на выбор разные места: куда, мол, хочешь идти дальше служить? И сказали: есть места там-то и там-то. Я тогда ответил так на это: «Из всего предложенного согласен на Подольск». Одним словом, в Подольске я продолжил свою службу. Приехал я туда командиром отделения. А я к тому времени к себе в комнатушку вытащил не только жену и дочь, но уже и отца, и мать, и брата с Владивостока. Шесть человек нас так жило. После моего перевода в Подольск служба моя совсем по-другому пошла. В запас я вышел в звании генерал-майора авиации. К тому времени я уже был заместителем начальника Военно-воздушной академии имени Жуковского.

| Интервью и лит.обработка: | И. Вершинин |