Где Вы родились? Когда? В какой семье?

Родился я 16 декабря 1923 года в городе Волчанске Харьковской области. Отец был бухгалтером, а мама – домохозяйкой. Это было время до НЭПа (новой экономической политики) и после него. Когда был НЭП, как-то все оживилось, как-то стало легче жить. Я уже помню то время. Мне было пять-шесть лет, мама приносила с базара в глиняном горшочке топленое молоко с такой корочкой сверху. Это запомнилось очень хорошо.

Помню, моя бабушка работала в какой-то больнице. Она и жила рядом с ней, мы как-то с мамой моей приходили к ней в гости. Она нас угостила, сказала: «Пошли гулять». Показала больницу: «Вот здесь я работаю».

Я однажды пропал, мне тогда где-то пять лет было. Решил проведать бабушку, пошел себе, пошел, пошел. Нашел больницу, сориентировался, в какой район города мне надо. Волчанск – хороший, провинциальный город, чистенький, аккуратненький и не очень большой. Когда читаешь Чехова, других авторов, такое впечатление, как будто они брали свои образы с картинки этого городка, в котором я родился. Бросились меня искать – куда же я делся. Телефонов же тогда еще не было.

Искали, искали. И туда, и сюда. И тетя меня искала, и другие люди. Никто не видел, куда я запропастился. Наконец, я появился у бабушки в больнице. Не знаю, каким путем, не по телефону, конечно, но она сообщила родителям. Сейчас не помню, толи она повела меня сама обратно, толи спросила: «А ты сам дорогу найдешь домой?» А я сказал: «Найду», и пришел сам, но было у меня такое мое путешествие. Так моя тяга к путешествиям проявилась еще в раннем возрасте, и стала совсем явной во время войны.

А когда я учился в школе, отправлялся в пешеходные прогулки, путешествовал на велосипеде, уходил куда-нибудь подальше на лыжах, подальше, подальше. Все районы Донбасса и многие города я обошел пешком или объездил на велосипеде.

И во время войны пришлось поездить. Бывало, по служебным каким-то делам, все на перекладных, с одной грузовой машины на другую прыгаешь, едешь в направлении, куда нужно прибыть и выполнить какую-то задачу, а потом снова возвращаешься. Мне нравилось. Если водитель меня не останавливал, я на ходу, даже на хорошем ходу прыгал, раз – и я уже на земле. Однажды водитель остановился: «Куда ты едешь?» Я говорю: туда-то, туда-то. «Я не туда еду». Я говорю: «Ну, значит и я не туда, поеду с Вами». Он смутился, не хотел, чтобы кто-то сидел у него в кузове, понимаешь.

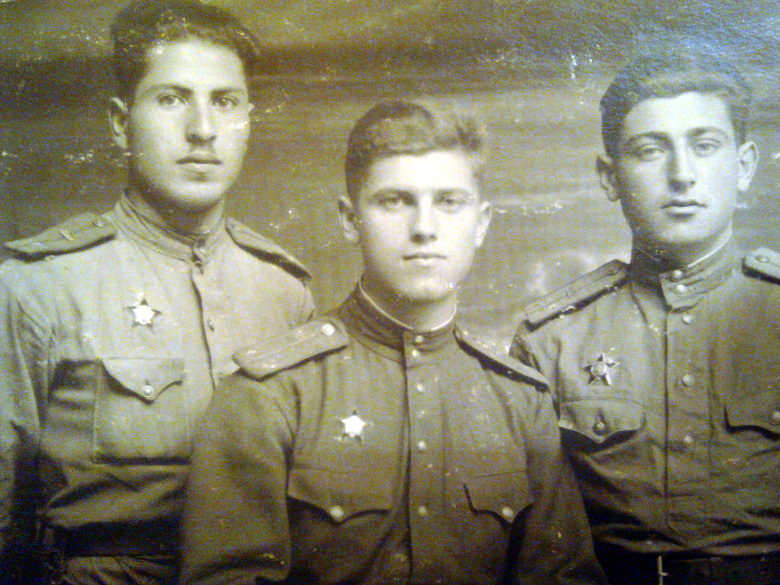

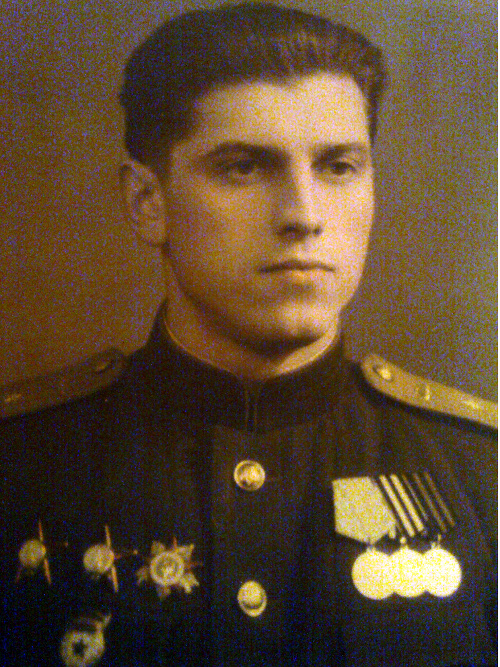

У меня был товарищ Миша Жидков, он там, на фотографии рядом со мной сидит. Миша тоже окончил танковое училище, учился вместе со мной. Вместе мы получили звания лейтенантов, но меня отправили первого, он меня проводил на вокзал. Это было в Самарканде, Второе харьковское танковое училище. Проводил и все, больше мы с ним не виделись.

|

И где он делся Вы так и не знаете?

Никто не знает. Я когда два раза домой приезжал, его мама приходила и никак не решалась войти в дом, боясь услышать плохую весть. Скорее всего, он погиб, иначе бы где-то засветился. Хороший тоже спортсмен был. Мы с ним и на велосипедах вместе ездили, и в футбол играли, и с вышки прыгали. У нас была одна недалеко от нашего города Снежное, это уже Донбасс, это уже шахты. Там на одном ставке была восьмиметровая вышка. Так мы туда без страховки, без ничего забирались и прыгали. В случае, если бы что-то случилось, ни одного человека поблизости не было. Для кого ее построили – непонятно. Но хорошая такая была, добротная вышка.

Глубина там была хорошая, в дно головой не воткнешься. Мы там всегда проверяли себя на смелость. Когда я жил в Старобельске, там была парашютная вышка. Мы умудрялись залезть на самый пятачок, туда, где начиналась стрела, к которой крепился парашют. Вот туда. Еще и задача была: попрыгать там, наверху. Зато когда я уже взрослым попал в Крым, мы поехали на Ай-Петри, и некоторые там подходили прямо к обрыву, а я не мог. Представляете?

Вот как вот себя готовили к армии. Во-первых, везде тиры были, в Старобельске в частности. Пришел, пять копеек заплатил, это совсем мелочь была, взял пульки и клацай себе, клацай. Мне это пригодилось потом.

Как Ваши родители относились к советской власти? Какого они были происхождения?

Отец мой, Михаил Данилович, 1902 года рождения. То есть, в двадцатых годах, когда был этот НЭП, он еще был совсем молодой, но уже успел понюхать пороху. Отец воевал в Гражданскую войну в Красной Армии, но я у него про подробности не расспрашивал. А запомнилось мне только, что они где-то, когда наступали… или отступали… одним словом, в боевой обстановке, где-то надыбали пасеку и с кем-то вдвоем объелись там меда. Как дорвались, прямо с сотами ели. «Нас еле откачали», – говорил, – «Еще б чуть-чуть, и ты бы не родился». Так что, он воевал, и к советской власти у нас в семье относились нормально, работали добросовестно.Всегда были благодарности, я помню, и отца постоянно посылали по служебной линии на ответственные участки, с одного места на другое, хотя членом партии он не был.

Происхождения он был самого обычного. Отец его, то есть, мой дед, работал на мельнице. Раньше были такие мельницы, где мелят зерно, муку. И он там работал. А раз на мельнице, значит, не голодали.

Здоровый был этот дедушка мой. Звали его – Даниил… отчество знал, но сейчас уже забыл. Когда в июле сорок первого года я уходил на фронт, то есть, в училище, ему уже за семьдесят лет было, очень далеко за семьдесят. Он с семидесятого года, по-моему. Так я потом, когда уже война закончилась, окончательно вернулся домой, и мама рассказывала, как он реагировал на то, что меня взяли… и других. Он говорил: «Эх, потеряли», - слово такое подобрал, - «потеряли человека. Потеряли все. Потеряли». Вот как он уперся, что меня уже не будет. Он умер, когда немцы стояли в Снежном. Но моей семье повезло: возле нашего дома был служебный такой дом на две квартиры, немцы организовали в нем хлебозавод, и дед при немцах на нем работал. Каким-то образом ему доставался хлеб. Может и немцы давали, хотя, Вы же знаете, как они плохо к пожилым относились. Выходит, не всегда. А может на это повлияло, что у нас было чужое пианино.

У нас соседи были – евреи, точнее: муж – русский, а жена – еврейка. И у них было пианино, очень хорошее такое. Они когда эвакуировались, обратились к нам: «Жалко его, возьмите к себе. Может быть, война закончится, и мы потом его заберем обратно». Ну, пожалуйста. А мой братишка, которого я Вам показывал, Володя – Владимир Михайлович, ему в сорок первом было четыре годика. Когда немцы заняли Снежное, у них тогда была очень популярна одна немецкая песенка «Лили Марлен». И когда в дом приходили немцы, братик садился за пианино и наигрывал им эту мелодию. Сразу приобрел авторитет. Его стали хвалить, давать ему подарки, подкармливали, короче.

Маму мою звали Полина Назаровна. Отец ее был мясником. Его убили во время Гражданской войны. Кто убил – неизвестно. Его никто и не призывал, но он чем-то занимался, кому-то что-то был, наверное, должен, не вернул… я точно не знаю. И его кокнули. Остались четверо детей, четверо дочерей, и их всех уже советская власть определила в детдом.

У моей мамы был абсолютный музыкальный слух. У них в детдоме был австриец из пленных, который учил детей музыке и игре на пианино, и не просто так, а по нотам. У него в Австрии вроде как своя консерватория была. Когда уже заканчивался срок его пребывания в плену, он очень просил, чтобы мама согласилась поехать с ним туда, в Австрию. Говорил: «Вы будете очень хорошей пианисткой». Мама к тому времени познакомилась с отцом, и потому не согласилась. Но ей умение играть на пианино очень пригодилось: когда мне уже было пять лет, мама брала меня с собой в кинотеатр, где она работала аккомпаниатором немого кино. Играла на пианино, пока шла лента.

Кроме брата у меня еще была сестра. Она еще жива, живет в Макеевке Донецкой области, на четыре года моложе меня. Ее зовут Людмила Михайловна.

А Вы говорили, Вы же родились в Волчанске, потом жили в Старобельске. Отца переводили по работе?

Да, по работе, по работе. Сначала – Волчанск, потом – Новоайдар, это возле Донецка, сейчас называется Новоселовка, Большая Новоселовка, а раньше – Большой Янисоль. Он работал там в банке главным бухгалтером. Потом был Старобельск, после – Снежное.

Во время войны ему предложили эвакуироваться, но мама сказала, что мы никуда не поедем, останемся тут, и будь что будет. В конечном итоге его мобилизовали, и он участвовал в обороне Севастополя в составе бригады морской пехоты. Бригада эта обозначена на том обелиске, где указаны все части, его оборонявшие. Он получил ранение, осколок попал в дельтовидную мышцу, задел нерв правой руки, и когда он писал, рука его тряслась. Он научился писать левой рукой точно так же, как и правой, совершенно не отличишь.

Отец еще оставался в армии в сорок пятом году, в сорок шестом, только тогда его демобилизовали. Это ему уже 44 года было. После войны сидели они как-то в одной компании, и был в этой компании хирург. Он отцу сказал: «Приходите завтра, я Вам сделаю небольшую операцию, и Вы будете писать своей рукой, Михаил Данилович». Он пришел. И что Вы думаете? Хирург вытащил этот осколок, рану аккуратно так заштопал. Отец потом показал мне завернутый аккуратненько этот осколок. Вот так, и правая рука заработала, и умение, писать левой осталось.

Расскажите о школьной учебе: как учились, как Вас готовили в плане геологическом, как вас готовили в плане интеллектуальном, какая была школа? Что Вы помните?

В четвертом классе я учился в Большом Янисоле. Там уже в то время работали всякие кружки: гимнастический кружок, рисование, еще какие-то. А я всегда был активным. Мне нужно было всегда чем-то заниматься. Я довольно хорошо помню эту зиму, потому что там рядом были хозяйственный и сельскохозяйственный техникумы, и они построили себе гимнастический городок. Прямо в центре майдана, где у нас была церковь, парк, в котором все собирались вечером. В парке играла музыка, духовой оркестр, а мы тренировались на всех снарядах. Приходили и давали, мы же маленькие, жилистые, накаченные, а вес небольшой. Кто нас видел, говорил: «Слушай, надо же, ты смотри, что они выкомаривают». Для меня, например, по канату с ногами не то что под прямым углом, а под сорок пять градусов подняться-спустился было запросто. Мы соревновались на длину, кто больше так преодолеет метров. Ну, вот. Так я поступил в этот гимнастический кружок. У меня есть даже фотография, где мы построили живую пирамиду.

Мне еще хорошо запомнилось, уже было радио, и мы по радио включали утром рано «Утреннюю физическуюзарядку Донбасса», которую передавали из Донецка, тогда – Сталино. И под слова диктора и аккомпанемент баяниста Сычева, до сих пор помню его фамилию, я постоянно делал зарядку. Потом, как там советовали, сразу делал обливание. Поэтому хоть в апреле еще, бывало, лежал ледок, но кто-то из пацанов уже бегал босиком, и я приходил к матери и просил: «Мам, слушай, уже все босиком ходят, а я все время в ботинках». И поэтому я никогда не кашлял, никогда ничего (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить). Я болел уже в Старобельске, но это было инфекционное.

Что касается радио, то в то время часто передавали об успехах в сельском хозяйстве, других отраслях. Уже в то время были свои передовики: металлурги, машинисты, Паша Ангелина. Стаханов то уже попозже, по-моему, был. Это у нас вызывало желание, быть похожим на таких людей. А уж когда челюскинцев спасали, патриотизм был такой, как после полета Гагарина. Десять человек, которые спасали челюскинцев, стали же Героями Советского Союза: Леваневский, Ляпидевский там и прочие. Каманин еще, он потом командовал во время войны авиационным соединением.

Потом были герои полета в стратосферу, полетели три человека, и там оборвалась гондола, или что-то такое. В общем, они разбились. (30 января 1934 г. Стратосферный аэростат «Осоавиахим-1» поднялся на рекордную высоту 21 946 метров, но при спуске у него обледенела и разорвалась оболочка – прим. редактора). Их похоронили в Кремлевской стене. Федосеенко, Усыскин, а третьего уже сейчас не помню.

Радость была от того, что у нас есть такие люди, понимаете, героические и в труде, и в бою. Особенно, когда выходил какой-то фильм, связанный с военной тематикой, там «Истребители», например. Правда, он уже вышел ближе к началу войны, за два года до ее начала. Марк Бернес играл главную роль, и песня до сих пор популярна «Любимый город».

А о репрессиях тридцатых годов помните что-то?

Я помню только, что от нас буквально через дом жила семья, а я дружил с их сыном, хорошим таким мальчишкой. Дидык была его фамилия. Папа его служил кем-то по сельскому хозяйству. Я тогда в четвертом классе учился, значит, это был где-то 34-й год, мы еще жили в Новоселовке, то есть в Большом Янисоле. Что там, в деревне такое… порочащее советскую власть, мог сделать простой агроном, я не знаю. Но он как-то ушел, и не вернулся.

Я продолжал дружить. А потом заметил, что мама этого мальчика, с которым я дружил, как-то хорошо стала ко мне относиться. Раньше она была не такая радушная. И вот она мне как-то сказала: «Юрочка, ты все же не ходи к нам, потому что нашего папу посадили в тюрьму. Ты понял?» «Да, понял». Вот так вот.

А почему она так сказала? Чтобы подозрение на Вашего отца не упало?

Ну, да, из этих соображений, конечно. И я перестал к нему ходить. А так, уже с утра я был у него или наоборот, он у меня.

Отца, помню, тоже арестовали на два-три дня. Потом вызвали на допрос, отпустили и сказали: «Суд состоится тогда-то». Но все обошлось, его оправдали, и мы с облегчением вздохнули.

А что ему инкриминировали собственно? Халатность или умысел какой-то?

А черт его знает, что. Не знаю. Но однажды, до суда это было, отец зимой на санях поехал куда-то в соседнее село. Он вернулся домой, и мы легли спать. Я ночью зачем-то пошел на кухню и смотрю, на столе лежит какой-то парусиновый мешочек. Я его пощупал, думаю: «Что там папа привез?» А там что-то похожее на монеты.

Я его поднял, этот мешочек, хочется же посмотреть. А невдомек, что там же стоит сургучная печать. Я сломал эту печать, вытащил три монетки оттуда, вот такого размера, николаевские царские, золотые… а может серебряные. У меня кто-то из товарищей собирал коллекцию монет, и показывал мне: три копейки, пять копеек и другие, почему меня так это и заинтересовало.

Утром отец взял этот мешочек. Не знаю, как получилось, что он не заметил. А может быть, заметил, когда меня уже дома не было. Потом он вернулся домой:

– Юра, ты денежки брал из этого мешочка?

– Брал.

– А кому ты их отдал?

– Вот отдал одну такому-то, одну такому-то, а одному такому-то.

– Ага, ну, поехали в школу.

Поехали в школу, нашли ребят. Ребят спрашивает:

– Вам давал Юра деньги?

– Давал.

– А где эта денежка?

Один сказал:

– А вот она.

Другой еще как-то вернул. Сейчас уже подробностей не помню. Короче говоря, собрали все моментально, не успели ничего потерять. Вот такую свинью я отцу подсунул.

Отец Вам потом внушение сделал какое-то?

Вы знаете, я думал, что он будет очень сильно ругать меня, но как-то обошлось. Он сам попереживал тоже ж. Его же могли посадить, понимаете?

Вот так Вы учились, учились, и выпускной в школе пришелся у Вас на сорок первый год?

Да, да. Шестнадцатого июня сорок первого года, как сейчас помню, был тогда выпускной вечер. Мне тогда было семнадцать с половиной лет. Я впервые попробовал вино, стоявшее на столе. Сладенькое. Мне потом так стыдно было: преподаватели же вокруг, и я, пьющий вино. Вот честное слово, позор. Боялся, что на меня потом будут смотреть нехорошим взглядом. А некоторые ребята уже до этого попробовали, уже были веселые, танцевали. Нет, такое хорошее прощание получилось. И спустя две недели, не больше, пришла повестка.

А Вы помните день начала войны? Как Вы узнали о ее начале?

По радио. Других источников получения информации у нас не было.

А что почувствовали?

Смотрели, как реагируют на это взрослые, мы ориентировались на них. А у них в глазах была тревога.

То есть, вот этого воодушевления не было, как многие рассказывают молодые люди? Хотели на фронт воевать, боялись, что война закончится без них, что не успеют.

Нет, Вы знаете, патриотизм, конечно, был, большой патриотизм. Потому что нас же воспитывали на героических примерах, но легкомысленного какого-то отношения не было. Мы не знали масштаба опасности, какие испытания мы перенесем, но, как и взрослые, почувствовали, что на нас опустилась черная туча. Мы себя ощутили более взрослыми. До войны я как думал: «Ага, сейчас закончу десятилетку, стану геологом, чтобы потом путешествовать». У меня были книги по геологии. Я знал многих известных геологов, сейчас просто память уже слабая, позабыл. Настроение было такое легкое, все счастливо, ты учишься, будешь специалистом.

А тут через неделю после начала войны приходит повестка, и меня отправляют во Второе Харьковское танковое училище. Это то, которое потом переехало в Самарканд. Оно располагалось в Харькове на Холодной горе. Там была тюрьма, вот прямо возле тюрьмы мы и находились. До училища в нашем здании располагалась Школа червонных старшин, так называлась.

До эвакуации в Самарканд мы занимались боевой подготовкой. Первый, по крайней мере, месяц у нас в Харькове все шло четко, начиная со строевой подготовки, огневой подготовки, ознакомления с танками, и заканчивая вождением. Занимались топографией,, как ориентироваться на местности. Успели посидеть в танке. Хотя, у нас были скорее не танки, а танкетки, их после войны с Японией сняли с вооружения. Газовский мотор справа. Крышка такая накрывается, в виде гроба. Когда ты едешь, ее можно было открыть, чтобы был свободный обзор. Что это была за модель, я даже не знаю. Танкетка что ли, ну, будем так ее называть. На этой танкетке мы получили первые уроки вождения. На них можно было лишиться пальцев, потому что, если резко тормознул, а люк… вот эту крышку заранее не закрыл – она могла бахнуть по пальцам, и пальцев нет.

Дисциплина в училище была хорошая, порядок. Нас вовремя кормили, чтобы мы были физически крепкими. Учили нас стрелять. Такие замечательные прицелы, две ручки, подвел перекрестие: сначала по горизонтали, потом – по вертикали… Я даже удивлялся, не мог понять, как это можно не попасть в цель. По реальным целям из настоящей пушки мы начали стрелять позже, уже в Самарканде. В Харькове этого не было. Мы стреляли только из карабинов и автоматов. Карабины полагались курсантам по штату.

Потом легкая жизнь закончилась. Мы начали ходить… есть в Харькове такой парк Горького, это от Холодной горы далеко очень, надо через весь Харьков топать. И вот, мы шли туда рано утром пешком, целый день строили инженерные сооружения: эскарпы, контрэскарпы, траншеи закрытого типа, открытого... Целый день. И целый день выдерживали. И главное, до сих пор удивляюсь – никогда не было мозолей.

Привозили обед, потом ужин привозили, а потом мы шли опять пешком через весь Харьков, чтобы рано утром, когда еще город спит, снова идти обратно. Полтора месяца мы так вкалывали, пока не стало известно, что немцы взяли Полтаву. Сталин отдал приказ: сохранить кадры. Поэтому третьего октября нас отправили из Харькова пешим строем. Пешим, чтобы немцы не разбомбили эшелон, разведка же у них работала хорошо. Загрузили бы нас в эшелон, а самолеты налетели и разбомбили. А так, пешочком, с самого рассвета, колоннами. Огородами, огородами. Вооружение: каска, шинель, сапоги, портянки, противогаз, патронташ, карабин, НЗ… маленький НЗ, чтобы только перекусить. И пошли. Прошли мы за первый день 65 км. Шестьдесят пять километров!

Шли с короткими привалами, по уставу, как полагается. Допустим, прошли сорок пять минут ходьбы или час – пятнадцать минут перерыв, ложимся, отдыхаем. Опять встаем, снова пошли. Ближе к вечеру, уже смеркалось… Нет, еще не смеркалось, а мы уже были в одной из деревень. Там нас разместили по хатам. На следующий день снова вперед. Где-то километров пятьдесят прошли, чуть меньше сделали. А в третий день – восемьдесят километров прошли. Уже мокрый снег падал, и мы падали в лужи.

Поднялись, пошли. По дороге стало известно, что нам изменили маршрут, добавили километров пять-семь. Опять боялись бомбежки, сказали, что мы будем грузиться не на станции Валуйки, а на разъезде. Одним словом, добавили еще километров: «Товарищи, мы пройдем еще, на разъезде будем погружаться …» Дошли до разъезда, попадали прямо в снег, в лужи, легли спать друг к дружке впритык. Проснулись, солнышко светит, мы все сухие – друг от друга высохли. Представляете? Жрать хочется страшно.

Утром нас отправили. Уже за Ростовом засветило солнышко, поехали мы в Баку. В Баку нас погрузили на пароход… может, два парохода. По-моему, один. Все училище поместилось. Пароход привез нас в Красногорск, Туркменистан. В Красногорске выгрузили продукты, выдали нам по баночке сгущенного молока, небольшой паек, и мы по пустыне поехали в Самарканд.

В Самарканде возобновилось обучение. Нас закаляли. Мы выходили километров за пятнадцать-двадцать от города в лагерь, разбивали палатки. По ночам там очень даже холодно. Контраст с днем. Не сразу холодает, а постепенно. И ни обогрева никакого, ничего: шинель, каска. Еще, правда, по одеялу нам выдали. Занятия проводили в вагоне, а какие в нем могли быть занятия, только топография. Что там можно было еще придумать? Главное, что закаляли: и холодом закаляли, и жарой, когда соль выступала.

Кормили, правда, по сравнению училищами, которые были в других городах Союза, которые тоже эвакуировали из Харькова, в общем, получше. Самарканд - город хлебный. Там за дуалами стояли ребятишки, девочки-мальчики, которые продавали кишмиш. За рубль давали стакан немытого кишмиша. Купишь, съешь, чтобы целый день потом есть не хотелось. Мы же были все время же в движении, все время в делах.

Нас научили водить колесные машины, обычные, грузовые. Потом танки – БТ-5, Т-30, Т-40. На Т-40 стояли авиационные 20-милиметровые пушки ШВАК. Когда выполнялось задание, ты на танке должен был выехать и сделать выстрел: один, второй третий – сколько скажут. А там же сразу поднималась пыль, ленту постоянно клинило. Самолетам то хорошо, они в воздухе летают, там пыли нет. А мы то – на земле.

На Т-34 нас не учили. Мы их увидели позже, когда прибыли в свои части, в полки, в которых была смесь Т-34 и Т-60. Потом стали поступать Т-70, самые последние легкие танки с 45-миллиметровой пушкой, очень скорострельной. Я этот танк получил сразу после окончания учебы.

Училище я закончил в мае сорок второго года. Торжественного выпуска не было, все было тихо. Дали тем, кто плохо учился, младших лейтенантов, кто хорошо – лейтенантов. Старших лейтенантов никому не давали. Командиру нашего отделения Стрельцову, дали младшего лейтенанта. Нет, не Стрельцову. Стрельцов – это был старший сержант, а то Катченко был. Я его потом встретил в Мелитополе. Я пришел после госпиталя за направлением в штаб… то ли в штаб армии, то ли штаб фронта, и встретил его там. Он уже побывал в окружении, побывал в плену, его, видимо, освободили из плена. У него был такой головной убор «кубанка». Не по уставу. Она мне запомнилась.

А тогда после выпуска мы поехали в Киров через Свердловск, получать танки. Нас назначили в командный состав подразделений, экипажи мы должны были получить уже в частях, на месте. Я сразу получил должность командира танкового взвода. А некоторые, которые тоже со мной училище закончили, стали командирами танков у меня во взводе. Во взводе вместе с моим, было три танка.

Из Кирова мы приехали в Ногинск, это Подмосковье. В этом городе располагался Ногинский завод патефонных пластинок. В Советском Союзе он был главным поставщиком всех патефонных пластинок. Возле Ногинска есть такое село – Молзино, вот там мы находились. Там, по-моему, до сих пор есть танкодром. Буквально в этот же день прямо к вечеру я представился о прибытии командиру 41-го отдельного танкового полка, в который меня направили.

Расположились в лесу, в землянке. Получили механиков-водителей (экипаж легкого танка Т-70 – 2 человека – прим. редактора). Механиком-водителем мне назначили Кирилова. Он говорит: «Товарищ лейтенант…» Я говорю: «Слушай, называй меня по имени-отчеству, мы же друзья». Он старше меня лет на десять был. Такой трудолюбивый, спокойный человек.

Только прибыли, поступил приказ обкатать пехоту, чтобы у солдат танкобоязни не было. Потом из Ногинска нас отправили под Сталинград. Мы сначала не знали, куда нас отправили. Ехали-ехали, а когда Волгу переехали, стало понятно, куда.

В одном из вагонов стояли ящики с патронами к ТТ. Так я свои, которые мне дали, еще в дороге расстрелял. Ехали не зимой, но уже прохладно было. Скучно, не знали, куда едем. Я на ходу старался во что-нибудь такое попасть, чтобы видно было, что я попал. Я потом и в перерыве между боями, между немецкими атаками и бомбежками, тоже стрелял по мишеням. А чем еще заниматься? Танк уже закопанный, капонир подготовлен. Что делать? Не будешь же смотреть в потолок. Выбирали какую-нибудь небольшую цель: и соревновались, кто с первого выстрела ее собьет из пистолета. Мне в этом деле не было равных.

В общем, приехали мы. Это был сентябрь 42-го года. От Михайловки подошли к переправе и стояли в готовности, ждали, когда подадут баржи. Экипажи ждали возле танков. Нам повезло. Почему то немцы в эту ночь Волгу не освещали и ничего не бомбили. Случилось невероятное, мы проскочили. А то, бывало, танки идут на баржах – бомба или снаряд, и танки пошли под воду.

Я специально в прошлом году когда в составе делегации ездил на семидесятилетие перехода в контрнаступление советских войск (интервью 2014 года – прим.редактора), специально просил показать, где была переправа дивизии Родимцева. Мы на две недели позже переправились. Была переправа ниже по течению… в сторону Астрахани. А мы как раз переправлялись там, где Родимцев.

Не знаю, куда мы попали. То ли это завод тракторный был, то ли еще какой-то завод. Там же все было так разрушено, что я уже теперь не помню, где мы были: или в том заводе, или в другом заводе, который работал до конца и танки еще выпускал. А, может быть, где-то посредине.

Переправились, ждем очередную попытку немцев нас сбросить. Обстрелы были сильнейшие. Я удивляюсь, там еще не все жители смогли эвакуироваться. Мне тут в Киеве встретился один товарищ, фамилия его Дасаев Давид Абдулович, журналист. После войны входил в Олимпийскую команду Советского Союза по плаванию. Ездил в Мельбурн на Олимпийские игры, но в число призеров не вошел. Потом на телевидении работал спортивным комментатором.

Мы однажды тему войны затронули, сидя по случаю какого-то праздника, может, Дня Победы. Он говорит: «Юрий Михайлович, а мне же как раз в это время было двенадцать лет, и мы с мамой (и там еще кто-то у них, ребенок был), мы не успели эвакуироваться и жили там. В подвале жили, ходили среди этих развалин, искали, где что можно найти, чтобы поесть».

Так что там сплошная была катавасия. У меня отдельно есть снимки, сделанные уже в наше время. От зданий одни скелеты стояли, а то даже и скелетов не было.

Каким был Ваш первый бой? Расскажите, пожалуйста.

Первый бой у меня заключался в том, что я стрелял. Это был конец сентября 1942 года. Нас придали дивизии Родимцева. Задача была: выбивать, если они пойдут в атаку, вражеские танки. Но танки мне не попадались, попадалась пехота. Там же танк далеко не пройдет, везде развалины, он застрянет. А пехота пройдет. Поэтому я стрелял из пулемета или осколочными снарядами. Сколько, кого я убил, я не считал – некогда. Да и все время стояли столбом пыль и дым.

У немцев артиллерия была какая-то? Как они ваши танки же пытались подавить?

Не могли подавить. Там же из-за обломков нельзя было развернуться ни наступающим, ни отступающим. Мы стоим, а немцы атакуют пехотой или бомбят или обстреливают: артиллерией, минометами. Пока были оборонительные бои, у меня во взводе потерь не было. А вот когда пошли в наступление…

К тому времени у нас сменился командир полка. Нам назначили полковника Бунтмана-Дорошкевича, белоруса. Его наверняка можно найти в нашей истории Великой Отечественной войны. Он был командиром корпуса, но за сдачу Ростова его понизили до должности командира полка. Я прибыл ему доложить, что нас отвели на левый берег Волги. (полковник Бунтмана-Дорошкевича в августе 1942 года был назначен и. о. заместителя начальника автобронетанкового управления Сталинградского, Юго-Восточного и Донского фронтов, однако в октябре он был отстранен от занимаемой должности с формулировкой «…за халатное отношение к делу и обман вышестоящего начальника» - прим.редактора). Он был таким офицером, каким в моем представлении и в представлении моих сверстников, должен быть настоящий офицер. Таким, как царские офицеры. Культурный, подтянутый, он своим видом вызывал желание подражать ему во всем. Вот такой был этот Бунтман-Дорошкевич… Я вот не знаю, был ли он генералом, и его понизили до полковника, или не был.

В обороне мы простояли до середины ноября, до начала наступления. Наступали мы юго-западнее Сталинграда. Нам повезло, на нашем участке были румыны, румынская дивизия. Ну а они же знаете, какие вояки? На подводах своих уходили от танков. Коров с собой гнали. Мне особенно лошадок было жалко. Я же говорю, стрелял из орудия, как снайпер. Я прямо на ходу механику-водителю говорю: «Стоп!» Подвел орудие, нажал на спуск и прямо в подводу. А раз попал в подводу, значит и по лошадке. А я так люблю этих умных животных. Или конница. Сколько же их погибло, этих лошадей в кавалерийских частях? И всю войну так, они же тоже дошли аж до самого Берлина. Их же не всегда была возможность кормить, поить. А они же такие добросовестные эти животные.

Ну, лошадей, понятно. А людей не так жалко?

Так лошади, они же подневольные. Хотя и люди в данном случае подневольные. Мы когда пошли в наступление, я на них убитых насмотрелся. Некоторых население уже раздело. Лежали голые, окоченевшие. Я думал: «Боже мой, ну за что же люди друг друга губят».

Была остановка. Разведка донесла: на каком-то разъезде стоят немецкие эшелоны с боевой техникой. Мы получили указание, необходимо там навести шорох. Сказали, эшелоны расстрелять, чтобы там рвалось все, навести как можно больше шуму и посеять панику. В атаку шли всем полком.

Бунтман-Дорошкевич подошел ко мне, вокруг никого не было, и так доверительно попросил меня, если что-то случится, чтобы я помог. Я до сих пор не понимаю, почему именно меня. Он на тридцатьчетверке был, мы – на Т-70. Человек, наверное, чувствует, когда к нему приближается смерть. Я так предполагаю.

Мы задачу выполнили, и довольно успешно. Был такой туман, когда морозный воздух становится… как туман. Мы подошли тихим ходом, подкрались без шума и трескотни, выскочили из тумана, как невидимки, и расстреляли все эти эшелоны. Они все повзрывались, и мы пошли обратно.

И вот, когда мы возвращались с выполнения этой боевой задачи на прежние позиции, а туман еще не прошел, мы попали на свои же артиллерийские позиции. А там очень много было наших артиллеристов. А все ждали, что вот-вот на выручку окруженной в Сталинграде группировке подойдут с Северного Кавказа танки Манштейна, был такой немецкий генерал. Вот мы и попали на артиллеристов, и там погиб мой Кирилов.

Он уже к тому времени от меня перешел на танк командира роты. Их подбили, танк загорелся, командир роты выскочил, подбежал к люку механика-водителя, а люк захлопнут. А уже пламя, он ничего не мог сделать, чтобы вытащить Кирилова оттуда. В том пламени это было невозможно.

И еще один снаряд попал в тридцатьчетверку командира полка. И главное, что никто из экипажа не был ранен, а ему осколок попала, уже не помню куда. Он тут же скончался. (полковник Вениамин Александрович Бунтман-Дорошкевич погиб 14 декабря 1942 года в ходе оборонительного боя в районе деревни Плодовитое (ныне Малодербетовский район, Калмыкия) – прим. редактора)

Я так помню, взял у него документы, удостоверение личности, взял наган, подарок наркома обороны СССР, часы какие-то, по-моему, швейцарские, серебряные, очевидно, и еще что-то такое. Экипажу я сказал, что командир полка мне поручил, если с ним что случится, чтобы я принял соответствующие меры. Я принес все в штаб и сказал: «Вот, пожалуйста». Вот какая история произошла. Жалко, такой замечательный командир был.

А еще в наступлении был случай. Я не знаю, может я Вам рассказывал. После полковника Бунтман-Дорошкевича нам прислали командиром полка подполковника Могильченко. Он до этого был командиром учебного танкового батальона, готовил там кадры, механиков или кого там еще, не знаю. И вот его прислали. Я его, как первый раз увидел, сразу понял, что этот подполковник, как человек – «дрек мит фефер», а как командир еще хуже.

«Дрек мит фефер»?

«Говно с маслом». Ходил такой, смотрел свысока на всех, любовался собой, сразу стал вести себя, как Наполеон.

Подошли мы к одной деревне, остановились где-то в полукилометре. Подполковник вызывает меня: «Нечаев, идите сюда, - уже, видимо, фамилию мою знал. – Вот задача: подойти как можно ближе к деревне и пройти вдоль нее с целью выявления огневых точек немцев».

Силами взвода?

Силами одного танка. Практически на смерть отправил. Бортом к селу, баком, в котором 440 литров первосортного бензина. Но что делать, надо выполнять приказ. Чуть отъехали в сторону села от того места, где у нас была остановка. Видим, две дощатые халупы. Поехали к ним. А уже вечерело, стало плохо видно, если люк закрыть, так механик бы вообще ничего не видел. Я ему сказал: «Приоткрой». Он приоткрыл. И по этому месту, по приоткрытому люку автоматная очередь. Еще б чуть ниже – и все, Петровича нет. А меня бы ранило в ноги. Люк захлопнули сразу, и думаем, что же дальше делать. Сижу, десять минут сижу, пятнадцать минут сижу. Что-то же делать надо. Ну, приоткроешь ты люк, и что ты там увидишь? Ничего. Кругом никого нет. Говорю: «Задачу же надо выполнять. Давай, заводи двигатель и поехали. Что будет, то будет».

Я механику говорю: «Поехали». Поехали дальше к селу. Вижу, стало светлеть. Ближе подъехали – лошади стоят, три небольших костерчика, телеги румынские стоят – каруцы, и ни одного человека нет. Можете себе представить, какие вояки? Только один танк, легкий танк подошел, и уже никого нет.

Ну, я сдуру, а может быть и на авось (что-то подсказывало, что ничего не случится) вылез, десять шагов сделал. Подошел к одной телеге, к другой. На одной, смотрю, чемоданы лежат, офицерские, конечно, не солдаты же с собой таскают. Я взял, не долго думая, один здоровенный такой чемодан на горб, потащил к танку, положил его там, на жалюзи: «Ну что, Александр Петрович, давай, разворачиваемся. Все, мы задачу выполнили, знаем, где огневые точки, откуда по нам стреляли».

Когда возвращались, примерно в этом же месте, где нас обстреляли, постучали нам по броне: «Танкист, возьми тут тяжелораненного на танк». Выходит, там была наша пехота. Какой-то дурак-пехотинец полосонул по нам автоматной очередью.

Возвращаемся к своим. Могильченко, командир полка: «Так, ну что? - Я хотел начать доклад. – Подожди, сейчас вызовем артиллериста, пусть, значит, послушает куда». Я говорю: вот так и так, вот там вот церковь, значит, с одной стороны, вот там и там с другой, пятое десятое. Рассказываю, вижу – не верят. Ну, думаю, доложил, задачу выполнил, посмотрю, что в чемодане.

Открыл. А там вот такого размера круглые колбаски в фольге. Думаю: «Что это такое, мыло что ли? Черт его знает. Все в фольге. Это зачем же столько мыла в чемодане?» Потом очень неуверенно распаковал одну, понюхал – мылом не пахнет, попробовал – живой, не умер. Я тогда еще не знал, что еще есть плавленый сыр. Уже не помню, какое там еще барахлишко было. Короче, снабдил всех этим «мылом». Вот такая история.

Мы пошли в наступление дальше в сторону Котельникова, такая станция там была крупная. Там были бои мелкого значения. Мы однажды ночью в какую-то деревню вошли. Там стояли не тыловые части, а то ли немецкие зенитчики, то ли артиллеристы, и мы фактически без выстрела вошли в эту деревню. Немцы бежали в одних подштанниках: они же спали и тут вдруг зашумели танки. Поднялся шум, крики, стрельба. Кто там по кому стрелял – непонятно. Мы из танков не стреляли. Как же? Если стрельнешь в деревне, обязательно попадешь снарядом в ближайший дом. А там же люди живут. Мы немцев выгнали, ну и они побежали оттуда.

Один товарищ рассказывал мне, когда я после войны служил в Румынии. Наша общевойсковая армия стояла там, эта та, которая потом в Чернигов переехала, когда ею уже командовал Радимцев . А в Румынии был другой командующий. И в нашем советском Доме офицеров в Констанце был художник. Он сам родом из Кишинева, а всю жизнь жил в Румынии. Старше меня по возрасту, очень хороший художник, звали его Нихолае Камински. И он в художественной мастерской при Доме офицеров рисовал. А еще он был очень заядлый охотник и рыбак. Но, в основном, охотник. А у меня был мотоцикл М-72, нам по штату полагались два мотоцикла. Один из них использовал я, ездил туда-сюда по служебным делам. Однажды зашел в мастерскую, и там зашел разговор об охоте. Этот румын спрашивает: «А Вы не охотник?» «Я не охотник. Интересовался всегда этим делом, но не было возможности». «Так давайте мы с Вами будем ездить на охоту, я знаю в дельте Дуная хорошие охотничьи места».

А там сплошным потоком идут утки, гуси. Ну, значит, поехали в деревню. Уже холодно было. Я в куртке с воротником, выдавались такие офицерам, и шапке. Николаю шапку такую же, как и себе взял. Он в коляске, я за рулем, хотя он тоже прекрасно водил и машину, и мотоцикл. Приезжаем в его родную деревню, мы на вечернюю зорьку немножко опоздали, ну и решили пойти в кафе. Там они «бодега» называются, вот заехали в бодегу перекусить. Уже по дороге этот художник взял литровую бутылку водки «Русская тройка» - ее специально для нас румыны выпускали. Сели, а румыны все: «О, два русских». Он же хорошо говорил по-русски. И тут Николай им по-румынски: «Ну, что? Чего вы так смотрите? Подсаживайтесь все, попробуйте русской водки». А они говорят: «Елки-палки, русский по-румынски говорит!» В общем, такое воспоминание.

Во время одной из таких посиделок Николай мне говорит: «А я же в плену был». Я говорю: «Я знаю, что был в плену». Но он «чистый» был, иначе его не взяли бы к нам на работу. Он говорит: «Я хочу Вам рассказать одну историю». Служил он какой-то не боевой части; в армии, но в атаки не ходил. И вот с ним было тоже самое, как я, рассказывал. «Вдруг танки влетели в деревню, и мы в панике кто куда драпали». Я говорю: «Слушай, может быть, это мы и были. А как деревня та называлась?» Говорит: «Я уже не помню».

Ладно, что-то я часто отвлекаюсь, давайте назад к Сталинграду. В другом селе мы остановились на помывку. Нам разрешили, пехота ушла вперед, а мы могли расположиться экипажем в деревне, в хате. Сидим, ужинаем, лампа горит. Вдруг стук в дверь. Хозяин или хозяйка были пожилые, кто-то из них пошел открывать. Я спрашиваю: «Кто там такой?» «Немец, просит кушать». Я пошел, посмотрел – действительно, немец. Несчастный такой. Чин у него не офицерский, но и, чувствуется, не рядовой. Похоже, унтер. Как он сюда попал, один? Мороз же. Ну, что делать? Хозяин спрашивает: «Ну, что? Покормим?» «Ладно, - говорю, - что-нибудь ему там сварганьте и пусть идет».

А у Вас не было интереса его в плен взять?

Да ну, мелочь какая-то. Обстановка была такая, мы сами наконец попали в тепло, немного спало напряжение, аппетит хороший. Не хотелось с ним ни возиться, ни слушать, что он там будет рассказывать.

Пошли дальше в наступление, такими небольшими переходами. И, что Вы думаете? Я увидел этого немца снова, я его хорошо запомнил. Свет в сенях ему на лицо падал, и я его запомнил. Смотрю – идет, один-одинешенек. Это было, может быть, километров в пятнадцати-двадцати от той деревни, где я его первый раз встретил. Идет в сторону фронта, хочет вырваться из плена. Я подумал: «Бог с ним. Или замерзнет где-нибудь, или убьют, или сдастся все-таки».

Был еще интересный случай. Стоим раз в дозоре, на подступах к одной деревне. Я слежу за дорогой, постоянно хочется спать. Уже стало темнеть, а я все сижу, смотрю в прицел. Уже под вечер появилась машина. У меня моментально мысль сработала, что по форме что-то на нашу не похожа. А может быть, думаю, наша. Тентом накрыли, чтобы не покалечить людей. Может заблудились наши.

В общем, осколочным снарядом попал я этой машине прямо в радиатор. У меня ствол был наведен вдоль дороги, не попасть невозможно. И оттуда из машины начали врассыпную разбегаться немцы.

Пехота тут зашевелилась. Они же там, в окопах в одних шинелях мерзли. А мы танк прогревали, грелись. Какие морозы были, Боже мой. Короче, побежали некоторые от пехоты к этой машине. Я говорю механику-водителю Сидоровичу: «Ну-ка, сгоняй посмотри что там есть в машине, только быстренько. И обратно, назад. А то, может, новые появятся».

Оказалось, что эта машина шла с подарками для офицеров или для солдат. Там все было: мандарины, шоколад… Не знаю на счет спиртного, наверняка тоже было, но сам я этого не видел, Сидорович смотрел. Я ему сказал взять что-нибудь, чтобы показать, что мы подбили вражескую машину. Принес он какие-то немецкие газеты и пачку – сигарет. По-моему, все. Утром приезжает замполит батальона, такой с животиком:

– Что тут у вас?

– Да вот, вечером подбили машину.

– Да? – как будто он ничего не знает. Там же сразу пролетел слух.

Начал он намекать, то да се. Я говорю:

– Послал туда мехвода. Нельзя же бросить было. Машина, она же боеспособная единица, - начал ему объяснять.

– Ну, а что там было в машине?

– Вот сигареты.

– Так я же не курю.

– Я тоже не курю.

– А что, там ничего не было такого, шнапса там?»

Короче говоря, так он крутился, крутился:

– Так, есть сведения, что впереди вот здесь, метров 400-500, лежит немецкий офицер и рядом с ним лежит его планшет. Надо подъехать, забрать этот планшет, и, может быть, там что-то ценное, в этом планшете: лежит карта и тому подобное.

Я понимаю, что он придумывает. Как они попали ему, эти сведения, к замполиту? Да и если бы видел кто-то тот планшет, он бы его сразу забрал. Он говорит:

– Это приказ.

– Так чего же?

Начал ему тоже: почему тот, кто видел, почему не забрал.

– Не обсуждать. Приказ.

Я не знаю, мстил ли он мне за то, что я ему как бы ничего не дал. Но могли погибнуть люди. И они, действительно, погибли.

Мы поехали, но медленно-медленно. А я все еду, смотрю в прицел… то есть, в перископ и думаю: «Елки-палки? Сейчас же всякое может случиться». А это нейтральная полоса. Где передний край немцев, неизвестно. Тут в моторе что-то забулькало, забарахлил мотор. Я говорю: «Что там такое?» «Да что-то не тянет мотор». Вылез мой мехвод из машины, открыл боковой люк к двум этим моторам. На Т-70 стояли два газовских мотора в последовательном соединении. Начал Сидорович там копошиться.

Я ему говорю:

– Ты давай-давай, быстрей копошись, а то сейчас возьмут нас на прицел.

– Да сейчас, сейчас.

Закрыл. Снова завел и опять где-то там булькает. Ну, ему лучше знать, как сделать, чтобы свеча не пробивалась. Короче говоря, я говорю: «Ладно, разворачиваемся. Поехали назад». А тот, замполит:

– А чего это вы вернулись?

– Да вот машина что-то не тянет.

– Что у вас не тянет?

А там еще стоял танк и тоже Т-70, но не нашей части.

– Идите и скажите, чтобы он ехал туда.

Старший лейтенант же приказывает, думаю, надо выполнять. Подошел к тому танку, он метрах в тридцати от моего был. Вечером я не знал и не видел, что он там стоит. Командир танка мое же училище заканчивал, только в другом батальоне был. Я говорю:

– Слушай, там привязался ко мне замполит и рассказал, что там офицер, планшет, - в общем, пятое, десятое. – Так велел, чтобы я к тебе подошел и сказал, чтобы ты поехал и забрал. Ты сам решай, он для тебя не командир. Это он для меня в какой-то степени начальник. А ты сам решай.

Ну, он без всякого, сел и поехали. Дошли они только до того места, где стоял вечером наш с Сидоровичем танк и где мы подбили машину. Секунда, и танк горит, и люки закрыты. Значит, сразу оба или ранены или убиты. А Т-70 же работал на первосортном авиационном бензине. Заполыхал сразу.

Этот, замполит:

– Быстро давайте туда, спасайте!

– Давайте, Вы идите теперь, спасайте! Вы видите, что люки закрыты?! Чем я им помогу теперь помочь?

Экипаж погиб. Два человека. А мы с командиром танка только что переговорили, и в лицо друг друга знали. Немцы, видимо, ждали, что мы тут сунемся, подкатили противотанковую пушку. Были у них такие же орудия, как и у нас. А мы развернулись, и уехали. Вот так Сидорович спас и себе жизнь и мне. Он тоже дожил до конца войны.

Вы пошли на Котельниково, и была пара таких эпизодов. А там, под Котельниково, участвовали в боях? Там же были сильные бои, лобовой немецкий контрудар. (С 12 по 24 декабря 1942 года 4-я танковой армия армейской группы «Гот» проводила операцию «Винтергевиттер» (нем. «Зимняя гроза») или Котельниковскую операцию по выведению из окружения в районе Сталинграда 6-й армии Фридриха Паулюса - прим.редактора).

Нет, мы участвовали в мелких стычках таких, о которых совинформбюро передавало «на некоторых участках фронта велись бои местного значения». После этих боев мы вернулись в Зимовники, а затем – в Ногинск. Нас вернули, потому что к тому времени у нас из строя вышла практически вся мат. часть. Какие-то танки подбили, какие-то – сгорели, а некоторым просто требовался заводской ремонт.

А на пути к Котельниково вы сталкивались с немецкой артиллерией,? Вот. Вы говорите, что жарких боев не было, и, тем не менее, танки выбывали.

Нет, ну вели, конечно, по нам огонь. Наша же задача была оттеснить противника. Но мы «голыми» без пехоты в атаки не ходили, обычно – с пехотой. И потом, уже в Восточной Пруссии, очень часто со штрафниками. У нас бригада там такая была: что штрафник, что я – у нас одинаковая судьба. Под Сталинградом я еще не знал, что среди пехоты могут быть и штрафники.

До Котельникова мы не дошли, нас отвели в Зимовники, есть такое крупное село. Там личный состав приводил себя в порядок. Мы там отмывались от всего, что у нас накопилось. Одежду, белье развесили на прожарко-вшивых бочках, рукой проводишь – вши трещат. Чтобы нас чем-то занять, командование решило, организовать самодеятельность. Я там играл и пел под гитару. Помню даже название этой песни: «Девушка в шинели боевой». Очень хорошая мелодия. Некоторые из тех, с кем я потом воевал в 120 танковой бригаде, знали эту песню. Почему то сейчас она не попадается. И слова замечательные, и мелодия хорошая. Ну, вот такое. И организовали стрельбу по мишени из пистолетов.

Начальник второго полка подошел: «Где ты научился так стрелять?» А я ж не могу ему сказать, что тренировался, пока мы ехали. Но не приходилось из пистолета убивать.

А из другого стрелкового оружия, из автомата, нет?

Нет, нам по штату не полагался автомат. У нас в танке были только ТТ и гранаты. У водителей, у тех да. У них вначале были карабины, а потом уже автоматы ППШ. А нас так с пистолетами и оставили.

Пробыли мы в Зимовниках где-то неделю, наверное, не меньше. Никакой стрельбы, ничего. Из Зимовников мы поехали обратно в Подмосковье, в Ногинск на переформирование. И мне повезло. Вдруг в штаб полка сообщили, что из Наро-Фоминска уходит на фронт полк, в котором пропал командир танковой роты. А полк этот был мотоциклетный, 52-ой отдельный мотоциклетный полк. Это 220 мотоциклов Харлей Дэвидсон. У него была задача, наводить шум и гам в тылу у немцев.Я с удовольствием поехал туда, на должность командира танковой роты, потому что в Ногинске мы постоянно были на так называемых занятиях «пеший по танковому». Мы ходили пешком, изображая танки, и тренировались делать перестроения:уступом справа, уступом слева.Или, скажем, стоит командир полка – командиры батальонов, рот все за ним наблюдают. Он взмахнет вот так флажком, это сигнал «делай, как я», и все за ним повторяют. Это все неэффективно, конечно, было. Когда уже рации появились, все стало по-другому.

В общем, я с радостью пошел в этот мотоциклетный полк. Могильченко меня уже довел до белого каления. Расскажу случай. Значит, Молзино, лес, опушка леса, маленький 4х4 домик, с окошком и с дверью. Он сидит у окошка и наблюдает, как люди идут на обед.Мог приказать идти обычным строевым шагом, а мог и гусиным шагом, это с широким таким выпадом на каждый шаг. Ну, ладно, солдат еще ладно. Но офицеров!.. Зачем же издеваться над офицерами. Это ж не царская армия, когда любители этих самых парадов на площадях, муштровали личный состав. И я ему, конечно, сказал, что я о нем думаю, не скрывая, и потом еще всем видом своим показывал свое отношение. И он решил меня сплавить.

Я ему говорил без мата, но он понимал, что думаю немного по-другому. Догадывался, что я думал. А я думал: «Сукин ты сын, кто тебя назначил на эту должность? Сколько ты людей погубил. Если был бы нормальным человеком, не было бы такого греха». Ну, короче говоря, он отвечал мне тем же. Старался все время что-нибудь каверзное мне сделать. Короче говоря, мы уже из Молзино передислоцировались в Кубинку, есть такое село и там до сих пор танковый центр. Там уже, по-моему, в мае сорок третьего нам вручили медали «За оборону Сталинграда». Потому что когда шли бои, там не до наград этих было.

И вот занимаемся раз в лесу «пеший по танковому», когда прибегает посыльный: «Вас срочно вызывают». Я пришел, Могильченко даже не показался. Тут же дали мне все документы, я вышел на дорогу, поднял руку, проголосовал. Подобрал меня кто-то, и доехал до Наро-Фоминска. Приезжаю, а полк уже отбыл на фронт. Это была где-то середина 43-го года.

Я на вокзал к военному коменданту, говорю: так и так, имею предписание, Вы же знаете, там столько мотоциклов. «Да знаю, знаю, грузили». «Куда ушли они?» «Да вот туда, ищите. До такой-то станции доедете, ищите там». А что такое ищите? Это, значит, садись на товарняк, не на пассажирский поезд. Нахожу подходящий товарничок, еду днем и ночью, доезжаю до следующей станции. Снова бегу к коменданту, спрашиваю: такой-то был? «Да, был такой. Езжайте дальше». Одним словом, я этот полк нагнал где-то уже километрах в трехстах пятидесяти от Наро-Фоминска Прибежал в очередной раз к следующему коменданту. Он говорит: «На запасном пути стоит, но бегите, потому что могут уйти». Скорее бегу, куда сказали.

Стоит эшелон, теплушки открыты. Я спрашиваю: «Мне нужен командир полка». Мне отвечают: «Он вот там находится, через два вагона открытая дверь». Я подхожу, в вагоне сидят три человека, а я внизу стою. Рапортую: «Прибыл по распоряжению командира 52-го полка по назначению на должность». Он говорит: «Ну что, залезай к нам, будем чай пить». Думаю: «Елки-палки, командир полка с лейтенантом!..»

Командир полка знакомит: «А вот это начальник штаба Нечаев». Совпало так: Нечаев – начальник штаба полка. Однофамильцы. Я говорю: «Да нет, ну как». «Да залезай, что ты там будешь». Фамилия у нашего командира полка была Синебрюков – подполковник Синебрюков.

Воевать мы начали на юге Украины – в районе Волновахи, и дальше на Пологи, Токмак, Акимовку. Вот как в первые годы войны действовали немцы, точно также действовали и мы. Танки, мотоциклы. Мотоциклы впереди, танки сзади идут, чтобы поддерживать их броней и огнем. Атаковали населенные пункты, немцы разбегались, мы выполняли свои задачи.

Например, занять такой-то населенный пункт, где мог располагаться какой-то штаб. Это не какие-нибудь тактические, или стратегические задачи. Мы о таких говорили: «районного масштаба». Потери мы несли небольшие, потому что налеты наши были молниеносные, бандитские налеты, но они приносили какую-то пользу, хотя, и не очень большую. Особо похвалиться было нечем. Главная наша задача была: попугать. Как они у нас панику в свое время наводили, так и мы у них. Хотя на этом этапе немцев уже паникой и окружением сильно испугать было нельзя, все уже были опытные. У них, конечно, тоже были призванные молодые, но еще оставался костяк опытных, которые до Сталинграда дошли.

Решение о проведении операций с участием нашего полка принимался на уровне армий и корпусов, к которым нас придавали. Тактика была какая, нас вводили в прорыв, мы проходили по вражеским тылам, и потом возвращались через линию фронта обратно. По тылам, и опять обратно. В моей танковой роте было три взвода по три танка Т-70 и плюс один командирский.

В районе Полог меня немного ранило. Снаряд попал в танк, и мне посекло ногу осколками брони. Точно не помню, по-моему где-то в районе Полог меня немного ранило. Мне все время не везло на левую сторону, все время мне попадали в левый борт. И на 3-м Белорусском, и все время попадало сюда. Руку посекло осколками, ногу.

И тут осколками брони брони ранило колено. Вроде и не сильно, но уже к вечеру нога стала краснеть, набухать и тогда Синебрюков приказал срочно: «отвезите в госпиталь, пусть посмотрят, что там такое». И повезли меня в Мелитополь, он к тому времени уже был освобожден. Пролежал я там недели две, наверное. Потом отправился на поиски своего полка. Нашел.

Нашел я его в районе Белозерки (поселок чуть юго-западнее Херсона на правом (западном) берегу Днепра – прим. редактора). Мне кто-то говорил, что есть в Запорожье в музее перечень частей, которые принимали участие в освобождении Запорожской области, и наш полк там есть. Полк был в таком состоянии, когда уже пришел приказ о его расформировании. Я так полагаю, похоже, что в этот период войны такие полки уже себя не оправдывали. Эффект внезапности, наведение шороха; уже не давали необходимого результата. И мы, и немцы предпринимали соответствующие меры, и всякие такие штучки уже не проходили. Поэтому командование решило, не терять личный состав, не терять танки. Ну а мне еще повезло, что случай дал возможность подлечиться и немного отдохнуть.

Вернулся я в распоряжение управления кадров в Мелитополь. Была там такая улица Песчаная, я помню, которая вела к штабу фронта. Пришел туда: «Ну, что же, давай-ка ты немного подожди, потому что сейчас заявок нет, а как только будут... Но уже не на командира роты. Будешь командиром взвода». Я говорю: «Мне хоть командиром танка, в каком чине гореть, мне все равно». Так честно говорю. Должность не играла никакой роли. Главное, чтобы голова осталась цела.

В городе было офицерское общежитие, но разрешалось, и снимать комнату у местных жителей. И попался мне на этой улице старичок, который очень любил играть в шашки. Приютил. Я в ожидании вызова в штаб, очень переживал и проигрывал. Сейчас уже не помню, как с питанием я обходился, может, ходил в столовую нашу военную. Но, наконец-то пришел я в очередной раз в кадры: «Ну, все, - говорят, - есть для тебя должность, но командир взвода». Я говорю: «Да ладно, давайте. Командир взвода, так командир взвода. А куда?» «Через речку переедете, там». Я уже не помню, как то село называлось: Михайловка, не Михайловка. Через Мелитополь надо было проехать и переправиться на другой берег речки Молочной. Там стоял 249-й отдельный танковый полк. Командиром полка был Фонштейн, майор, толковейший еврей. Подтянутый, умный, интеллигентный, требовательный, и в то же время человечный. Вот такие хорошие качества все вместе в одном человеке сложились. Разве сравнишь с этим Могильченко. На всю жизнь оставил у меня хорошие воспоминания.

Полк не была укомплектован. Где-то в октябре или в ноябре сорок третьего мы прибыли в Харьков на Холодную гору. Нас разместили в 1-м танковом училище, где оно и сейчас есть. А мое второе, где я учился, было неподалеку.

Ждем танки, отдыхаем. Уже Новый год скоро, а танков все нет. Уже капитан милиции выдал нам пропуска, разрешил выехать в город. Возвращение, допустим, к часу ночи. Медицинский капитан, очень красивая женщина, начальник полкового медпункта, чтобы никто нигде не заразился, выдавала персонально каждому презервативы. Из рук такой красивой женщины их было стыдно брать, но факт остается фактом. Это уже не для прессы. Ну, мы что, походили, побродили, подышали. А денег-то нет. Вернулись обратно. Чем себя развлекали: я там немного научился играть на баяне. На гитаре я уже умел до этого, а на баяне начал пробовать, еще когда мы стояли, в Ногинске. Там в полковом клубе (при полках были клубы) имелся кой-какой инструмент: мандолина, гитара, бас, гармошка, баян. Как раз вышла песня Соловьева-Седова: «Споемте, друзья, ведь завтра в поход». Забыл название ее… «Вечер на рейде».

«Споемте, друзья, ведь завтра в поход, уйдем в предрассветный туман», и так далее и тому подобное. Я, значит, взял этот баянчик, на пианино то я еще до войны начал учиться в Снежном у евреев в клубе инженерно-технических работников, потому что в городе было всего два пианино, на весь шахтерский городок.

Ну, думаю, там на клавишах осилил, и тут смогу на кнопочках. И в этом полку в Харькове, в течении недели – десяти дней, пока ждали танки, я сам посидел и, не надоедая присутствующим, поподбирал мелодии, иногда они подпевали.

Наконец, пришли танки. Но это были английские танки «Валентайн». Такие, красиво покрашенные, внутри все беленькое. А ходовая часть никудышная, по пересеченной местности далеко не уедешь. Гусеницы обрезиненные. Но главное, я этой техники не знал и обучен ей не был. Кто не хотел переучиваться, Фонштейн разрешил отправиться в Москву, чтобы там уже получить направление в другие части на другие фронты. Мне он сказал: «Оставайтесь, я из Вас сделаю человека».

Когда пришли танки, Фонштейн вызывал каждого по отдельности к себе на беседу. Спрашивает меня: «Что Вы решили?» Я говорю: «Вы знаете, очень хочется дома побывать. Это же недалеко, Донбасс. Так что, если Вы меня сейчас направите в Москву в главное бронетанковое управление, где мне уже дадут назначение на какой-то фронт, я лучше туда поеду. Только дайте, пожалуйста, мне командировочное предписание, с таким расчетом, чтобы я два-три дня побыл дома». «Ладно, - говорит, - хорошо, раз такое дело, так что же». И я товарняками, товарняками, и добрался домой, а уже оттуда – в Москву. Из Москвы меня направили на 3-й Белорусский фронт, в 120-ю отдельную танковую бригаду, в которой я довоевал уже до конца войны.

Сначала я попал в резерв офицерского состава 3-го Белорусского фронта. Располагались мы на родине Юрия Гагарина, в Гжатске Смоленской области. В ожидании спали на трехъярусных нарах. Подошла моя очередь. Меня направили 120-ю отдельную бригаду, вооруженную «тридцатьчетверками» и Т-70. Я на Т-34 уже и раньше пробовал ездить, ничего сложного не было. Если водишь сначала один танк, а потом другой, переучиться несложно, механизм приблизительно один: и педали, и сцепление, и все прочее у Т-70 и Т-34 приблизительно одинаковые. Но Т-34 в то время еще на всех не хватало, и меня сначала посадили на Т-70.

Всю весну мы стояли в обороне, а двадцать третьего июня 44-го года началась операция «Багратион», наше наступление в Белоруссии, в которой наша бригада принимала непосредственное участие.

Артподготовка шла три часа. Три часа сотни орудий вели непрерывный огонь, сотни. Даже опущенные набитые ватой «уши» танкошлемов не спасали, так все гудело и дрожало. То есть, артподготовка была сильнейшая, а кроме того передний край немцев бомбили самолеты.

Но немцы не дураки. При первых же выстрелах, а может еще и раньше, они из передовых траншей, ушли на вторую и третью линии обороны, и наши миллионы рублей там всадили впустую. У немцев тоже разведка работала, они знали, что мы начнем наступление. Какой же дурак оставит людей в окопах?

Последовал сигнал атаковать. Мы и пошли. Впереди «тридцатьчетверки», за ними – «скоропузы», то есть, наши Т-70. Я, когда проходили первую линию немецкой обороны, видел только одного убитого немца. Все остальные отошли.

Участки там были болотистые, сильно скорость не разовьешь. Поэтому, конечно, наше продвижение замедлилось: скорость уменьшилась, с маневренностью возникли проблемы. Начнешь вилять, танк утонет в болоте. Ну а раз так, танки становились малоподвижными, а значит, легкими целями. Наступление приостановилось.

Мы ерзаем, ерзаем на месте, делаем вид, что желаем прорваться, а на самом деле, стоим. Несем потери, конечно. Тут возникла хорошая идея. Вон там лежит книга, на которой есть дарственная надпись Мамыкину. Этот Мамыкин служил в оперативном отделе бригады. (Капитан Николай Сергеевич Мамыкин занимал должность помощника начальника штаба по разведке – прим.редактора). Боевой такой: разведку раз вызволял, помимо оперативной своей работы. Так он разнюхал каким-то образом, может, через разведчиков, а может быть и сам лично, что где-то там по правому флангу болотистые места расположены такими блюдечками, то есть, между ними есть сухие проходы. Но надо было обязательно подстраховаться, чтобы танки все-таки не провалились. Надо было сделать гать. Саперы проложили ее такой цепочкой настилов из бревен, достаточно больших, чтобы по ним могли пройти танки. Не знаю, какое там было расстояние, может быть двести, может триста метров, но они их загатили этими самыми стволами.

Конечно, немцы даже не предполагали, что танки могут там пройти. И вот по приказу командира бригады полковника Наума Ивановича Бухова, наш батальон прошел лес, появился там, где немцы нас и не ждали, и немного пошумел. Остальные танки бригады продолжали наступать на прежнем месте. Немцы не заметили, что из их поля зрения исчез один танковый батальон. А мы проехали по этой узкой гати, шириной не больше ширины танка, и вышли немцам во фланг и тыл.

Вот там вот у меня есть одна книжечка, в которой есть описание этого случая: «Спорт, связанный с войной». Когда ее писали, меня и других воевавших и тех, кто знал обстановку, попросили, чтобы мы просто рассказали о тех событиях. Рассказывали я, лейтенант Матвиенко Иван Андреевич, Герой Советского Союза. Он Героя получил, кстати, в тех боях, за форсирование Немана. В апреле 45-го ему вручили Звезду. А в этом бою, когда мы прорывали фронт, его батальон и второй после нашей атаки могли спокойно наступать, потому что они фактически оказались в тылу, немцы отступили.

Мой взвод в первый же день наступления подбил три немецких танка. Каких именно, сейчас уже не помню, может, средних: Т-2, Т-3 или еще каких-то. А всего немцы потеряли, по-моему, семнадцать танков. Нам с ними было легко расправиться. Они заметались, когда мы неожиданно появились. Я ствол навел, поджег один. Они торопятся, отступают, видят, что один уже готов… второй… третий. Я из скромности всегда сообщаю, что три танка подбил мой танковый взвод. Дело в том, что у нас бывало и так, что я передавал все, что необходимо было, остальным командирам танков по рации. Но я же Вам говорю, стрельба у меня почему-то с самых первых шагов и из стрелкового оружия, и из танка, получалась очень хорошо. Поэтому для меня это было одно удовольствие, зная, что сзади противника нет, сзади никто мне не угрожает, с боков лес – никто меня не атакует, выехать и расстреливать их. Я даже удивился, что, оказывается, немцы могут так драпать, когда попадают в переплет. Все эти данные есть в журнале боевых действий, там все фиксировалось.

В боях под Оршей меня ранило. Подловили меня все-таки. Попал в наш танк скорее всего танковый снаряд и, как всегда, в левый бок. Снаряд-бронебой под прямым углом пробил броню. Там стояли в ряд десять пулеметных дисков, их раскидало, врассыпную валялись. Снаряд срикошетил от стенки башни, попал в снарядный ящик. 45-мм снаряды рассыпались, но не сдетонировали. Этим железным ящиком меня ударило по колену, плюс в ногу еще осколки брони попали. Дальше снаряд ударился о корпус второго двигателя и упал на днище.

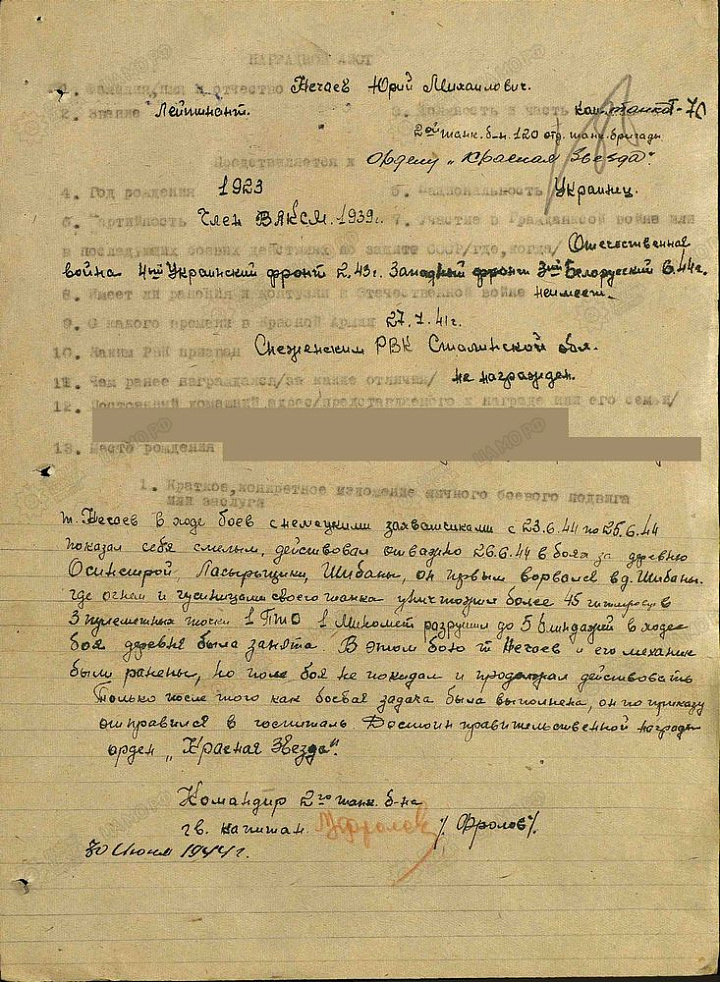

Танк начал дымиться. Я подумал, что сейчас может и вспыхнуть. Смотрю, куда же снаряд делся? У мехвода в ногах какая-то деталь валяется, видимо, сорванная с места ударом. Присмотрелись, а это снаряд. (Наградной лист от 30 июня 1944 года на командира танка Т-70 лейтенанта Нечаева Ю.М.: Тов. Нечаев в ходе боев с немецкими захватчиками с 23.06.44 по 25.06.44 показал себя смелым, действовал отважно. 26.06.44 в боях за деревню Осинстрой, Ласырщики, Шибаны он первым ворвался в д. Шибаны, где огнем и гусеницами своего танка уничтожил более 45 гитлеровцев, 3 пулеметные точки, 1 ПТО, 1 миномет, разрушил до 5 блиндажей. В ходе боя деревня была занята. В этом бою т.Нечаев и его механик были ранены, но поле боя не покидал и продолжал действовать. Только после того, как боевая задача была выполнена, он по приказу отправился в госпиталь. Достоен правительственной награды Орден «Красная Звезда» - прим.редактора).

Рана меня особенно не тревожила, но механик-водитель ее все-таки кое как перевязал. Пока перевязывал, подъехал начальник штаба бригады, спросил: «Ну, что там у вас, что случилось?» Я говорю: «Небольшое ранение, перевязали уже ногу». «А, ну хорошо». И поехал. Ну и мы поехали. Три дня я с такой ногой воевал, но потом она стала распухать, распухать... В медпункт пришел, фельдшер говорит: «Елки-палки, да ты же можешь ногу потерять. Ты чего? Немедленно!» Сразу в машину и скорее отвезли меня в полевой госпиталь.

В госпитале я лежал две недели. Сделали мне рентген, посмотрели, что с ногой все нормально. Через какое-то время мне стало стыдно, что мои пошли дальше, а я тут еще на койке валяюсь. Я врачам говорю, все у меня в порядке, все нормально. Вы же рентген сделали, там никаких трещин нет. Осколки выдернули.

Там один был, Солодюк – в волейбол постоянно играл. Думаю: «Елки-палки, так какие же это раненые? Их уже надо выписать, а они в волейбол играют. Ну, - я думаю, - нет, так дело не пойдет». Пошел, попросился выписать меня, говорю, наши же наступают. Стремление было скорее догнать свою бригаду, чтобы принять участие в боях. Никто меня не торопил, я мог бы там еще посачковать, полежать, отдохнуть. Но нет, был как заряженный.

Выдали мне справку, она недавно пригодилась, когда мне устанавливали инвалидность, лет восемь назад, что ли. Тогда было принято решение, что тем, кто имел ранения, при предъявлении соответствующих документов, дается категория инвалидности: первая, вторая. Хорошо, что она сохранилась вместе с орденами.

С поисками бригады мне повезло. Пытаюсь остановить машину: одну, втору. Смотрю, едет «виллис», начальство. Останавливаются. Докладываю: «Такой-то, такой-то, из госпиталя, ищу свою бригаду». «Ну, садись». Сел я, значит, на сидение такое параллельное. Подвезли, накормили, все, как полагается. Хорошо накормили. Командир этой части, я не знаю, даже, какой, подполковник, первым делом повел меня на кухню покормить. Потом говорит, он был со мной на ты: «Ну, а сейчас давай так: сейчас ложись, а утром придешь, я тебе скажу, где находится твоя часть. Я разузнаю, где она и как туда добираться». Я утречком хорошо покушал, перед этим поспал, пришел, он говорит: «Вот так и так, туда и туда, едь на перекладных». Когда под Минском я попал в свою бригаду, она как раз разоружала какое-то польское подразделение, из тех, которые воевали против нас.

Армия Крайова?

Да черт ее знает. Там у немцев, как и у нас, были отдельные иностранные части. У поляков командиром был немец. Так мы ему нацепили петлю на шею и на конце танкового ствола повесили. Это был единичный случай, больше таких случаев не было. Я предполагаю, что его вздернул Федя Минов, белорус. Он был в партизанах, бывший танкист, выше меня минимум на голову. Когда Белоруссию освобождали, он из партизан перешел в танкисты. Он с немцами сталкивался ближе, чем мы, насолили они ему в партизанском отряде. Так что я предполагаю, что это он.

Я только нашел своих, а мне говорят: там у нас бой был хороший был. Танковая рота, старшего лейтенанта Батракова, получила задание, оседлать дорогу, чтобы не пропустить немцев. Наши заняли хорошую позицию. А этот Батраков, белорус сам, хороший парень, у меня есть фотография его, там вот лежит на столе. В общем, там у немцев было много танков. Наших танков тоже много погорело, но они никого не пропустили. Немцы вынуждены были отойти и искать другие пути выхода из окружения. За это наших танкистов представили к званию Героя.

С одним из них я повстречался, это Матвеенко Иван Андреевич. Он был командиром взвода в 1-м батальоне, который перекрыл дорогу, а я служил во 2-м батальоне. А Батраков – командовал танковой ротой в 1-м батальоне, которая держала оборону. Их обоих к Герою представили. Но Батраков до конца войны не дожил.

Одним словом, вернулся я в батальон. А мне ребята говорят: «Слушай, тебе ж все равно запрещена тяжелая работа. Подойди к замполиту – начальнику политотдела бригады подполковнику Дробану». Он, по-моему, был родом из Донбасса. А все знали, что я жил в Донбассе. Я: «Да нет, ну что вы, ребята?» «Ну что вперяешь, ну подойди, может быть, отпустит?» И что Вы думаете? Дробан посмотрел, что мне нельзя поднимать тяжести, тут же при мне позвонил командиру батальона и сказал: «Дайте Нечаеву на период восстановления семь дней, для того, что б он съездил домой». Ну и комбат дал неделю отпуска, с учетом дороги. А это ж надо было добраться до Донбасса на перекладных аж из Литвы. А поезда ходили медленно, расписание мне не известно. Получалось, что я за неделю должен туда-обратно обернуться, и еще дома побыть дня два. Но ничего, успел, съездил.

А бои в Литве были сильные? Что помните из боев в Литве?

Ничего особенного. В районе Каунаса я ремонтировал танки. Там у нас несколько танков было, и мы жили в доме литовца. Жена, дочка красивая, прислуга – такая здоровая деваха, дурочка. Я до сих пор помню, на нее наши парни зарились. Она хоть и дурочка была, но фигурой хороша. Я говорю: «Ребята, не баловаться». Она же человек, хоть и ненормальная.

Выдали нам на время ремонта запас еды. Однажды приходим на обед, сидит мужчина, из этих… из «лесных братьев». Но ведет себя тихо, спокойно. Ему сказали, что русские ведут себя очень хорошо, культурно, никаких претензий. Ну, естественно, и он нормально себя вел, что же ему.

Но Вы догадались, что он оттуда?

Ну, конечно. Мы там несколько дней были, его не было. А тут вдруг он появляется: в гражданской одежде, причесанный. Сидел бы дома, загремел бы в армию. А так он где-то прятался.

А от Минска до Литвы были какие-то бои? Я просто Вас расспрашиваю, может Вы помните какие-то интересные эпизоды, пока Вы до Литвы дошли.

Дело в том, что нет слаженной схемы всего моего боевого пути. Мы были и в 11-й армии, и в 5-й, ив 31-й. Мы были бригадой фронтового подчинения, и нас все время перебрасывали из одной армии в другую, с одного участка фронта, на другой. Ночной переход совершали в любую погоду: мороз, снег… Остановились, заправились, пополнились боеприпасами, и через три часа рота пытается пробить брешь во вражеской обороне. Поэтому весь мой боевой путь, это коротенькие эпизоды.

Нас использовали там, где нужно было прощупать слабое место в немецкой обороне, и тогда в эту брешь, которую мы нащупали, ввести войска, расширить ее и развить успех.

Тогда перейдем к Пруссии. Как происходил прорыв обороны Восточной Пруссии? Это Вы мне не рассказывали.

Есть между Литвой и Восточной Пруссией такая пограничная река. Я ее название хорошо запомнил. Ночью меня разбуди, скажу – Шешупа. Так вот, к моменту начала наступления и прорыва через границу, меня в бригаде не было. Я в это время ехал с Донбасса и прибыл уже на следующий день, после начала наступления. Ведь не было неизвестно, когда оно начнется. Потому меня, в общем-то, и отпустили.

Мне очень хорошо на всю жизнь запомнилась та местность. Ничего особенного в этой Шешупе не было. Наши саперы успели промерять глубину. Ее можно было и так переехать, и понтоны настроить.

Перед наступлением политотдельцы провели с личным составом такую работу, что когда немцы наступали на нас, их командиры танков сидели в открытых люках и тем самым как бы психически давили, как бы совершали психическую атаку. Сказали, что и нам так надо, открыть люки и так идти. Вон там, на фотографии, у меня: два грузина и еврей. Еврей этот эмоционально все это так воспринял, и ему снайпер попал сюда, прямо в грудь. Его звали– Шварц, Антон Шварц. Отец его был закройщиком, эвакуировался в Ташкент. Я представляю, что с ним было, когда он получил похоронку на свое единственное дитя.

Ну вот, переправились мы на тот берег. Я доехал до такого аккуратненького поселка… а может – городка… или села… А он такой аккуратненький, аккуратненький, как будто, составленный из всяких кубиков. Я нашел штаб, доложил о прибытии. Командир батальона говорит: «Так, значит, пока отдыхай, поешь, как что-то будет известно, мы тебя сразу поднимем». Я говорю: «Хорошо, спасибо большое», – потому что я, конечно, за эту дорогу намучился. А тут люди подошли с пониманием. Тем более как раз никакой угрозы очередного наступления не было.

Я отдохнул, поел, все чин чинарем. Домики немецкие, такие аккуратненькие, тепленькие. Мы разместились в местной церквушке в ожидании следующих указаний. Ну и играли во что-то? В шахматы что ли? Партнером моим был некий Клименко – лейтенант. Музыкант, он, еще будучи юношей, служил в Ташкенте в музвзводе. Когда ему по возрасту подошло время служить, то он толи он сам напросился, то ли его просто забрали, потому что он был настоящим музыкантом. Он здорово играл на пианино. В этой церквушке стояло пианино, он нам играл. Спрашиваем: «А по нотам ты играешь?» «Играю». Нашли ноты, и он по ним действительно играл.

Потом он попал в бригаду вместе с пополнением, сразу укомплектованным и танками, и экипажами. Тогда уже в сорок четвертом году экипажи комплектовались в тылу, не так как сорок втором. Вот тебе машина, вот тебе полный экипаж. Приезжали в части, так называемые, маршевые роты, так назывались, вливались в бригаду, и сразу могли идти в бой. А до этого, представьте, после Сталинграда, нашу часть, чтобы привести ее в порядок, вернули назад, в такую даль в Подмосковье, чтобы потом снова отправить в обратном направлении, не под Сталинград, конечно, но куда-то в Ростовскую область, где она успела поучаствовать в боях.

Вот Клименко прибыл с такой маршевой ротой, и их «с колес» отправили в бой. Он проявил себя, когда брали Минск. Это все происходило без меня, я в то время лежал в госпитале. Ну и подвиг этого Клименко раздула армейская газета. Нужно было показать нашего армейского «Стаханова», чтобы все равнялись на него, чтоб брали пример и стремились делать то же самое. Ну вот, написали это все и послали документы на награждение его Звездой Героя.

У нас Героев в бригаде не так много было, ордена нам зажимали. А получалось это, потому что мы были бригадой прорыва, выполняли самую «черную» и опасную работу, топтались на месте, пробивали, прогрызали оборону. А уже за нами шли другие части. С ротой Батракова это получилось случайно, что они так попали. В общем-то, нам трудно было получить это звание. Работу нашу оценивали – не шибко. Красная Звезда, Орден Отечественной войны, это да. А вот те, кто шли за нами, те махали шашками налево и направо, шли в наступление один за другим, им присваивали названия городов, поселков, раздавали ордена и так далее. А то, что это мы открыли им ворота, в которые они пошли наступать, об этом никто не вспоминал. Это не только в нашей бригаде было, это, так сказать, была общая недооценка частей, благодаря которым на самом деле обозначился или был достигнут успех наступления. Такая история.

Клименко я раньше не знал. Встретились, познакомились, играем. Тут прибегает посыльный, говорит, Клименко вызывают штаб. Ну, прервали мы свою игру с ним, приходит он где-то минут через тридцать-сорок, такой млявый, поникший. В чем дело, спрашиваем? «Да там такое…» Оказывается, уже после Минска шли бои местного значения, и в одном из боев они черпанули землю.

Бывает такое, когда танк на марше, его качает на ухабах, и у механика-водителя ж перед глазами постоянно земля-небо, земля-небо… И командир, смотрит в перископ, а у него перед глазами – земля-небо, земля-небо. И пушка может черпануть землю. Если потом произвести выстрел, ствол разорвет такой розой. Это довольно часто случалась по невниманию. Вот у них и разорвало. Я думаю, у них это получилось не специально.

Получается, надо выходить из боя, а это сразу вопросы. Был у нас начальник особого отдела – майор… забыл его фамилию. Он еще у Буденного в 1-й Конной служил, был буденновцем, причем буденновцем вот такого роста. Он бы этого Клименко спросил, почему черпанул, почему не проявил бдительности в этом плане. Если пушка выходила из строя, это строго наказывалось, она ж не копейки стоит. Его бы этот «буденновец» спросил, что помешало заметить, что танк черпанул орудием землю? Что стало причиной повреждения ствола?

Поэтому, когда это произошло, Клименко ничего другого не придумал, как инсценировать, что к ним на танк вскочил немец. Вроде как он вскочил на броню, закрыл чем-то командирский перископ. Экипаж ничего не видел, и они черпанули землю. Выстрелили, ствол разорвало. Вскочить на идущий танк, это не так трудно, тем более, хорошо подготовленному немцу. Клименко открыл свой люк, а в это время немец из парабеллума хотел его застрелить, но Клименко схватился рукой за пистолет, тот спустил курок и ранил мизинец, то есть, его фалангу. Вот такую легенду он придумал.

Но дальше надо же, чтобы члены экипажа тоже врали в тон. Они договорились так, что все выйдут из машины, он бросит гранату Ф-1 в середину, и танк может быть загорится, а может и не загорится, но будет понятно, что немцы бросали гранаты. Короче говоря, осколки срикошетили от люка механика-водителя, ранили одного или двух членов экипажа. В госпитале их каким-то образом вывели на чистую воду. Они не стали отрицать, сказали: «Нам наш лейтенант такой сценарий предложил». Был военный трибунал, в присутствии всего личного состава бригады Клименко приговорили к расстрелу.

Прошло время, ехал я как-то за партбилетом, как раз вступил в партию. Это было уже в январе сорок пятого. Идут в белых меховых полушубках из плотной ткани с автоматами «штрафиники». Как этот… Чапаев говорил: «Красиво идут, сволочи. Интеллигенция». Корниловцы там шли. (На самом деле в указанном фрагменте фильма «Чапаев» в атаку шли «каппелевцы» - прим.редактор). Так и эти шли. Глядь, а среди них Клименко в строю, здоровый, краснощекий. Его отправили в пехоту в штрафной батальон, чтобы он кровью искупил свою вину перед Родиной. Вскочил он ко мне на танк, я говорю: «Так ты живой оказывается!» Тот говорит: «Елки-палки, да». «Ну, ничего, живы будем – не помрем, и так далее, желаю тебе»… Потом уже стало известно, что он погиб.

Ну вот, и мы как-то уже после войны проводили одну из встреч по случаю Дня Победы в Одессе. Мне один из нашей бригады сказал: «Слушай, наш этот особист – буденновец, он сейчас живет в Одессе. У него домик отдельно стоит, такой дачный». Мы проведали этого майора. Я все порывался спросить, как он выяснил про этого Клименко. Он мне всего не стал раскрывать, только то, что я Вам сейчас рассказал.

В туже поездку на танке в политотдел бригады, когда я ехал получать партийный билет, я видел еще один случай. Ясначала кандидатом в члены партии был. Никто нас не заставлял вступать в партию, никто не агитировал. Хочешь – вступай. Если ты нормально воюешь, кто же тебе откажет. Ну вот. От Закополе, где мы стояли , ожидая очередное крупное наступление, до политотдела всего километров пять было.И вот, когда я, сидел в башенном люке, увидел картину, по дороге гнали где-то по четыре-пять человек военнопленных в ряд, колонна была длинная, хвоста видно не было. А охранять их поставили солдат, которые к этим немцам относились, как волки. Таких специально назначали, чтобы они никакой жалости не проявляли по отношению к пленным.