– Меня зовут Попов Александр Петрович. Я уроженец Иркутской области, с Байкала, деревня Ключи. На Ангаре стоит, в двадцати километрах от города Черемхово. Я 1922 года рождения. Сестра у меня жива еще, племянники есть. Родителей уже никого нет.

– Перед войной в Сибири голод 1933 года дал о себе знать?

– У нас колхоз хороший был. Руководил им цыган Коровцев. Он был председателем. У каждого колхозника у нас в Сибири был огород в гектар земли. Хочешь – половину гектара засаживай, а на остальной территории просто коси траву – как хочешь. Но председатель колхоза вот что делал. Весной шли полевые работы. Коровцев тогда сразу весной брал троих дедов, давал лошадь им и говорил: «От и до, всем колхозникам огороды вспахать». То есть колхозники насчет обработки своей земли не беспокоились. Им ее качественно вспахивали, а они могли, не отрываясь, трудиться в колхозе. В результате колхоз на этом очень сильно выигрывал.

У нас борщевик заполонил и огороды, и поля рядом. Председатель тогда шел к нашей учительнице: «Мария Сергеевна, знаешь что, наш колхозный пасечник Никита Лукич Козлов сейчас привезет сюда ведро меда. (У нас ульев сто было). Ты дай ребятишек на день, чтобы они прошли по полям и повыдергивали борщевик». Дети цепью пройдут – и на пять тысяч гектаров осота нет. Взамен ребятишки мед кушали.

– У Вас дома корова была?

– Да. У каждого колхозника обязательно, а то и две. У нас и корова, и свиньи, и овцы были. Надо и шерсть на носки, надо мясо, и кабанчики должны быть. У нас в деревне нанимали пастуха Кольку, татарина. Не из нашего села. Он работал пастухом. С трех деревень собирал коров, овец. Ему за эту работу собирали мешки по пять килограммов зерна, картошки. Кольке на зиму хватало, а весной он опять пастух.

– А скажите, у Вас часы, велосипед или радиоприемник были?

– Нет. Это после войны я привез родителям.

Я перед войной три года на тракторе отработал, три сезона: 8, 9, 10-й классы. На третий год я работал на гусеничном. А почему? Был закон в Союзе: летом каждый год переменный состав отправлять на сборы на 1,5-2 месяца. И как раз все трактористы под это дело попадали. Нас, 9-10-классников, сажали на трактора, и мы пахали день и ночь. И комбайны таскали. Я, когда уходил в училище, за трудодни получил тонну пшеницы. Мать потом ею кур кормила.

– Мясо на столе круглый год было или только зимой?

– Холодильников тогда не было, были погреба. К осени откармливали кабана на сало до тех пор, пока он на задние лапы уже еле становился. Потом забивали его, вешали тушу в амбар. Она сразу замерзает и всю зиму мерзлая. Холода-то в Сибири у нас до пятидесяти шести градусов доходили.

А летом на подножном корме держались. Куры яички несут. Гусей много. В хозяйстве две коровы были, овечки, кабаны, куры. Я занимался кроликами. Это выгодно. Во-первых, мясо диетическое, хорошее, а во-вторых, мать с этих шкурок рукавички нам шила и носки.

В школе окончил десять классов. Учился я в педтехникуме, хотя против своей воли туда попал. Старшая сестра там училась, и мать с отцом, когда узнали, что я хочу дальше образование получать, сказали идти в тот же техникум. Вот я туда и попал, а вообще не хотел. Полностью окончил его в апреле месяце 1941 года. А у нас тогда очень сильной была любовь к армии, военной службе. Мы весной очень ждали в районной газете информацию о военных училищах. В Черемхово работал аэроклуб, где мы прыгали с парашютной вышки. Сдавали в 8, 9, 10-м классах нормы по физической подготовке, с боевой винтовки боевым патроном стреляли. Три патрона давались. Двадцать одно очко выбил – посредственно, двадцать три или двадцать четыре – хорошо, двадцать шесть-двадцать семь – отлично. Сдав норматив, получали значки: «Ворошиловский стрелок», ГТО – «Готов к труду и обороне». У нас спортзалов тогда не было, в коридоре все это стояло, а на перемене мы бежали на турники.

Работала система, так сказать, оказания скорой помощи. Мы сдавали нормы на ГСО («Готов к санитарной обороне») – это первая помощь при травматизме. Противохимическая подготовка (у нас тоже был значок ПХО) – все основные отравляющие вещества изучали и сдавали, соответственно, в организации ДОСААФ, не в техникуме.

В апреле месяце 1941 года перед 1 Мая учебные центры заканчивали работу. Мы уже знали и ждали газетные сообщения о том, где и какое военное училище, какого профиля объявляет набор и с какого числа прием. И сразу прочитали про Ленинградское автомобильно-техническое училище в Пушкине. Долго не думая, втроем, без всяких консультаций с родителями подали документы в военкомат.

Со мной отправились мои одноклассники: Коля Ентаев, Володя Брытин и я. Сразу пошли в военкомат. Военкому говорим: «Вот хотим в город Пушкин, в училище». – «Давайте проходить комиссию». Прошли комиссию. 11 апреля прибыли в военкомат с вещами для отправки в Ленинград. А у меня еще дома мои ничего не знали. Сообщил в последний момент. Отец запряг лошадку и в Черемхово меня привез, попрощались с ним. И я убыл в училище на пассажирском поезде. Тогда, вы знаете, поезда дней двенадцать плелись туда. Под Вологдой где-то станция Буй есть. До станции Буй мы доехали, здесь пересадку сделали на Ленинград.

– А кормили чем в дороге?

Ничем, только то, что с собой было. Тогда и ресторанов в поездах не было. Клопы в вагонах. Около вокзалов кран с кипятком был. На станциях выскакивали и набирали. Из дома мне продуктов наложили, сухарей напекла мать. Чемоданчик деревянный, фанерный, сколотили. Белья никакого не было. Денег – шестьдесят три рубля мне собрали мама, папа и дядька. А я отцу на вокзале бутылку портвейна купил на часть этих денег. Кстати, у нас не называют «папа», у нас по-сибирски – «тятя». У нас же там половина населения – буряты, а буряты – это монголы.

Когда прибыли на Восточный вокзал, я помню, глаза разбежались: красивый город, тепло, светло, солнышко. Вышли с вокзала, а что делать дальше – не знаем. Нам написали адрес военкомата, никакого сопровождающего не было. Колька Интаев у нас городской парень был, пошустрее, поэтому был за старшего у нас.

Вышли мы на Московский вокзал где-то часа в 2-3 дня. Нам надо же там садиться было, чтобы доехать до Детского села, до Пушкина. Спросили у какой-то тетки, и она с ленинградской приветливостью повезла нас трамваем на Витебский вокзал. Привезла, рассказала нам все, мы там предъявили документы. Комендант выдал посадочный талон.

Приехали в Пушкин уже после обеда, к вечеру, но еще светло было. У нас написано: «5-й военный городок, город Пушкин, бульвар Киквидзе». Нам подсказали, где это. Дошли. Смотрим: на КПП сидят дневальные. Отвели нас в карантин. Туда приходит Пугачевский – ефрейтор с петлицами и бронзовым треугольником на них, начальник большой. И вот мы там две недели снег чистили, грязь вытаскивали с городка, работали, приводили в порядок. А потом нам говорят, что надо сдавать экзамены за десятилетку. Ну мы тут озадачились: что делать? Вроде по общим дисциплинам сдадим, а вот, например, учебника по истории ВКП(б) мы никогда и не видели. Как бы в программе школьной дисциплина была, но мы-то не изучали ее. А вот так неохота домой возвращаться. Стыдно, понимаешь: поехали и не поступили. Пошли мы в библиотеку, чтобы нам показали учебник. Я посмотрел и думаю: «Что я историю за эти три дня изучу?» Я взял, почитал первую страницу, бросил. А там как раз было написано про отмену крепостного права в 1861 году.

День экзамена. Мы все трое пошли. Сдали все общие дисциплины, а по истории я вытягиваю билет, а там вопрос про отмену крепостного права. Я все и рассказал. А мой сосед, старший батальонный комиссар, удивился, откуда я так хорошо историю знаю. Я ответил, что в школе изучал. Дальше мне вопросы задавать не стали.

Начали нас зачислять. Получилось так, что меня зачислили, а моих товарищей оставили на осенний набор в сентябре. Отправили их домой. А мне так скучно стало без них. Я пошел к начальнику училища полковнику Трунову. Он седой совсем был. Я ему говорю: «Товарищ полковник, ребята мои едут, и я поеду с ними. Давайте меня на октябрь». Он отвечает: «Нет, товарищ Попов, вы хорошо сдали всё. Когда они приедут, вы будете и строем ходить, и песню петь». Так и остался в армии.

Через два месяца война началась. Нас она застала в Красном Селе, оно называлось тогда Красносельский военный округ, где располагались все училища какие существовали в Ленинграде: 1 и 2-е артиллерийское училище, саперное, инженерное, училище связи и наше. Утром в 10 часов утра мы узнали, что немцы вероломно напали на нашу страну. Подняли нас по тревоге, командиром взвода у нас был лейтенант Мележик. Обычно нас часто по учебной тревоге поднимали, мы делали пробежку в три километра, кросс с выкладкой, с винтовкой и к обеду уже были дома. А в этот раз собрали нас под Вороньей горой. Сидим. Обед подошел, кухню привезли. Нас покормили прямо в поле под горой. Вечером подходит часов в пять ужин. Тоже привезли нам туда. Покормили, построили нас и объявили о войне. Не успели сообщить, как мы уже видим, что над Балтийским морем самолеты идут на Ленинград. Аэростаты подняли, пробомбили там. И нас пешком в ночь отправили на границу с Эстонией, в Кингисепп. Под ним развернули в поле, приказали окопы вырыть. Ну вот и началась так война. Мы даже особо не вели никаких разговоров с предположениями – кто победит, а кто нет. Окопы вырыли, ячейки вырыли, караулы полевые выставили.

Прошло, наверное, дней семь, и нас собрали, построили и обратно в Красное Село. Пришли мы, нам говорят и там вырыть ячейки. Вырыли. Просидели дней пять в этих норах. Нас кормили там. Идут самолеты, зенитки стреляют, аэростаты подняты. А училище-то – четыре батальона (мы и три – на зимних квартирах). По логике мы должны были пройти, потом второй батальон, потом третий и так далее.

Потом дней через пять строят нас после обеда. Мы ранцы сложили уже, винтовки у нас забрали. Пошли через поле, а там полевой аэродром был. И вот мы идем строем в четыреста человек и слышим взрывы. Потом команда «Ложись!» (немецкие самолеты на нас пошли). Я как сунулся, а там старая крапива. Я головой в нее и окунулся. Самолеты прошли над нами низко и улетели. Пришли мы в городок, смотрим: те наши роты уже сняли, имущество училища на вокзале. Нас сразу отправили в казарму, а она пустая, постелей нет. Мы на шинелях так поспали ночь. На следующее утро на вокзал, где всех посадили и повезли в Рыбинск. Там вместо трехгодичной программы свернули нас на годичное обучение.

– А Фадина Александра Михайловича помните?

– Не помню. В нашей роте не было его.

Начали учиться. Прошло месяца два, наверное. Нашей передовой ротой командовал цыган Каустов, участник Финской войны. У него левой руки не было, протез вместо нее. И вот он нас гонял петь песню «Три танкиста». Он здорово обучил нас строевой, физической подготовке. Потом вдруг приходит приказ: одну передовую роту, сто человек, перевести на 2,5-месячную подготовку на танкистов. Нас из училища изымают. Приказали на берегу Волги землянки огромные вырыть, прямо как на взвод, на двадцать пять человек. Покрыли их, печи поставили, и мы там жили и учились.

– Как восприняли перевод в танкисты?

– Танкисты – значит танкисты. Мы молодые, нам какая разница? Так-то мы здесь уже технику знали, практически водили и ремонтировали.

– А какая у Вас в училище была автотехника?

– ГАЗ-АА, ЗИСы. Больше тогда техники никакой не было. Были еще «Ворошиловец» – трактора гусеничные. Тягачи. Мотоциклов не было. «Красный Октябрь» был только у замполита в училище. И то мы его сломали. В наряде стояли, а он его оставил, и мы решили покататься. Разбили его. Он пришел: «Ну что вы сделали с ним?» Мы говорим: «Товарищ майор, мы хотели покататься, разбили».

Поучились два с половиной месяца. Нам привезли три танка: два Т-26 и один БТ-7. Тогда это основные танки были. Немного познакомили нас с ними, повозили, а затем выпустили где-то к декабрю 1941 года. Перед Новым годом.

Отобрали четыре человека, посадили в «полуторку» в Рыбинске и по дороге через Ярославль повезли в Москву. Ехали мы в кузове на соломе. Привезли в Москву на какой-то завод, я даже сейчас не помню. А на этот завод везли побитые, сгоревшие танки с фронта для разбора и ремонта. Нас поставили разбирать их, даже не научили ничему. Жили мы при заводе прямо.

Там мы примерно месяц или чуть поменьше поработали. Нас, четырнадцать человек, опять этот Должиков сажает и отправляет в Горький. Привозят нас в Горький на Сормовский судостроительный завод. А, оказывается, этот завод уже получил техническую документацию, по которой он стал выпускать танки, но сначала он занимался их капитальным ремонтом. И опять нас заставили демонтировать эти машины. И мы там жили в доме колхозника, где и питались. Танки Т-34 досконально изучили. Там мы, наверное, с месяц пробыли.

Оттуда забирают нас и снова в Рыбинск. Приезжаем, нас опять в наши землянки отправили и ничего не говорят. В училище нас уже не кормили, а прикрепили к заводу, который сейчас «Сатурн» называется. Он тогда авиационный был. Вот там нас кормили. Меня поставили на шлифовальный станок, я цилиндры в двигатель шлифовал, чуть руки не оборвал. Там поработали недели две или три. Поселили нас в заводской ДК, там тепло было. Мы так блаженствовали!

Затем нас сажают опять в поезд и в Челябинск. Там по приезде нас построили при Доме культуры. Но он на тот момент уже как Дом культуры не работал. Там трехэтажные нары стояли. И нас туда поселили. Мы ночь переночевали, а там клопы. А Должиков этот с нами еще был. Рассказали мы ему о клопах. Он пошел на ЧТД завод, который выпускал Т-34, договорился, чтобы нас на его территорию пустили. Там у них было что-то по типу казармы – трехэтажное жилое здание. Тепло, хорошо. В заводской столовой нас кормили.

– А Вам присвоили к тому моменту уже звание?

– Я же два кубика получил. Техник-лейтенант. Это техник второго ранга, а лейтенант – потом уже. Я по первому разряду сдавал, а ребята кто по второму, кто по третьему. Кто кубик один получил, кто получил два.

Показали нам БТ. И вот собирали на конвейере танк. Так сформировали эшелон – двадцать одну машину. Отправили нас в Миасс (километров пятнадцать оттуда). Там был Миасский учебный полигон . Туда направили на боевую стрельбу, на тактические учения. Там неделю в землянках пожили, постреляли из пулеметов, из пушек, поводили танк. Оттуда обратно на завод, если какие-то неисправности – в цех. Все неисправности заводские инженеры устранили. И после отправили нас на фронт.

В апреле мы уже были под Саратовом, под Сталинградом. Мне выдали часы танковые, нож и квадратный метр белого шелка. Для фильтрации топлива. Там традиция была – часы командир в карман сразу кладет, потому что с танка украдут. Платок мы сразу на четыре части резали, получались четыре носовых платка. Еще заводские нам подсказали: воду сливаешь с двигателя, на платформу ставишь, а в систему охлаждения вливаешь пять литров чистого спирта. Полностью не надо сливать, а то разморозим двигатель. Ну двигатель не разморозишь, а вот помпу…

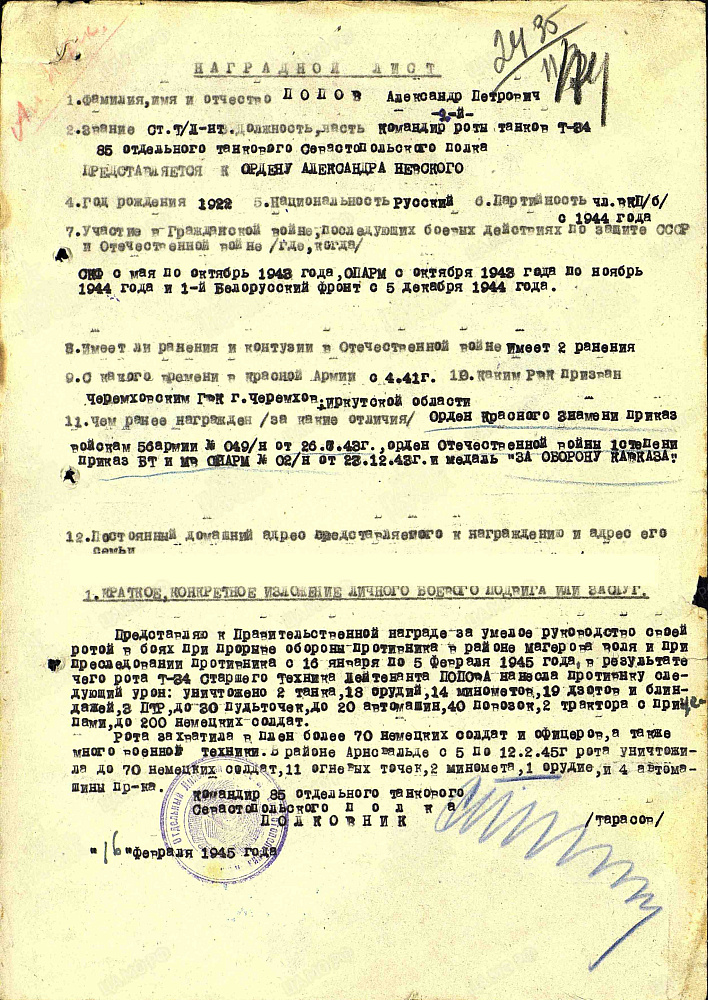

Привезли нас сразу в Саратов. Там уже в Сталинграде закончилось все. 85-я танковая бригада участвовала в Сталинградской битве, а после Сталинградской битвы ее переименовали в полк – 85-й отдельный танковый полк (ОТП). Его отвели под Саратов, а там вырыты были большие землянки, нас туда. Прибыли мы на пополнение, сели. У нас там сделали единственный альбом о нашем полку на всю Советскую Армию. Такого больше нет в России. Нас ввели в строй, мы стали уже готовиться к боям. Сформировали нас, погрузили и на Северный Кавказ. И с тех пор беспрерывно до самого конца войны в боях я участвовал. Дважды в госпитале побывал, но возвращался всегда в полк. Во время Великой Отечественной войны был такой приказ правительства или Верховного Главнокомандования: если в госпитале лежишь где-то в глубоком тылу и знаешь, где твой полк находится на фронте, то по излечении можно попросить выписать в свой. Едешь сам, без сопровождающего. И так я два раза в госпитале за время войны был: в Махачкале лежал, а потом в эвакогоспитале второй раз, когда под Керчью ранен был.

– Где Вы начали воевать?

– Под Краснодаром. Была станица Крымская, сейчас – город Крымск. Там на прорыве «Голубой линии» я и начал воевать.

– Первый бой помните свой?

– Первый бой… Машина сгорела у меня на 114-й высоте, я ранен был, а механику левую руку вот так оторвало. Радисту – тоже руку. Пулеметчик один целый остался. А мне ногу в двух местах перебило. Машина сгорела.

Штаб полка обычно получает задачу, которая сначала изучается, потом командир полка организует рекогносцировку, изучается передний край, система обороны противника: что за противник, какая система обороны, какие средства там у него усиления. Это процедура сложная и ответственная. Все это изучается сначала командованием полка, потом командир полка спускает информацию до экипажей, потом уже экипажи выводятся на соответствующую местность. Изучается эта местность, ее характер, характер противника, и готовится уже наступление. Знать задачу – одно, а, когда пойдешь в бой, бывает и по-разному. Противник тоже не дурак. Под Керчью я уже ротой командовал, но все равно был старшим техником-лейтенантом. И потом уже Севастополь освободили, а я все техником оставался.

– Перед первым боем страшно было?

– Да вы знаете, у нас по природе развито чувство самосохранения. Вот когда прибыли мы в полк под Саратов, я попал во взвод младшего лейтенанта Кондратьева. Он уже старше меня был, в боях под Сталинградом участвовал. Когда мы расположились, получилось так, что мы с ним как раз спали на нарах рядом. И вот я у него спрашиваю: «Как вот в боях?» Он мне говорит: «Ты знаешь что, в бой пойдешь – люк в башне никогда не закрывай». – «А чего?» – «Это опасно, потому что может снаряд ударить касательный и люк заклинит. Ты уже ничего не сделаешь». И я так всю войну, сколько в боях был, оставлял люк открытым. Пружинок тогда не было. Вертушки были – изнутри такие два зажима. Их поворачиваешь. Поэтому ударит по башне, рикошетом может заклинить, и тогда не откроешь люк и сгоришь. Потом и в Польше, и в Берлине я никогда люк не закрывал. И во время боя, бывает, так закрутишься, что ориентировку теряешь. Тогда я люк открывал и мог сориентироваться на местности.

– А электромотором пользовались для поворота башни?

– Да. Это если надо далеко развернуть. А так в основном вручную.

– А заряжающему как команды отдавали?

– Внутри в танке есть ТПУ – танковое переговорное устройство. Висел микрофон. Его включишь – механик слышит тебя. Позже уже пошли Т-34-85 с ларингофонами. Там ничего уже не надо: включил их, подтянул ремешок, и все.

Вот сейчас говорят, что мы там ногой команды отдавали. Неправда. Иногда бывает, что заряжающему через пушку крикнешь, а механик с радистом сидят и слышат. А на Т-34-76 командир сам стрелял из пушки. А в «85-ке», которая вышла после Курской битвы, уже командир сидел и с ним наводчик. И там уже хорошая рация стояла. А старая рация К-26 никогда почти не работала. А вот во время Берлинской операции я получил рацию 10-РК-26. Очень хорошая, кварцевая. Ее не надо настраивать. Все настроено, в том числе для связи с авиацией. И 9-РС – тоже хорошая станция. Но ее надо было подстраивать.

Когда мы первый раз пошли, не сказать, что я не знал, что делать. Все знал, но опыта еще не было. Все новое. Неуверенность какая-то. Впереди была балка Крестовая 114,1 – это знаменитая 121-я высота. «Голубая линия». Она там раз пять или шесть переходила из рук в руки, и борьба за нее шла. А внизу была заболоченная местность. Земля мокрая, и танк в нее тогда зарывается. И вот я пошел на нее, а ее никак не объедешь. На той стороне – уже немец, а на этой – наши. Я сунулся туда носом, влез. Потом левее взял, прошел наверх. Наскочил на три немецких танка. Они стояли закопанные – «Арт-Штурмы», самоходки. Я сразу их разбил. Тут пулеметы, пехота сидела, я и их разогнал, разбил. А потом они, когда я вышел на высоту, по мне ударили втроем и мне мотор разбили. Машина встала. Вот я их троих и сжег. Они мне успели снарядов насадить. На пятом я вспыхнул. Уже мотор разбит, баки пробиты, солярка вся уже в танке была. Экипаж выскакивает, механику руку оторвало, радисту тоже досталось. А я впопыхах начал провод от радиостанции отрывать. Все не получалось. Радист за это время выскочил, механик вылез. А заряжающий Женька мне: «Что ты, лейтенант?» Я говорю: «Да оторвать не могу этот провод». Он схватился, и мы вдвоем этот провод оторвали. Выскочили из танка. И вот там мне ногу в двух местах перебило.

Подползли мы под трубу. Просидели там часа три, наверное. Прохладно. Вокруг меня уже мухи летают из-за ноги и червячки видны. Что делать? Эти два раненых руки себе перевязали жгутом. Надо выбираться как-то. Я оперся на Жарикова, а нога болтается. А до Крымской идти четыре километра. Пришли на окраину Крымской. И никто нас не обнаружил и не стрелял. Солнышко уже село, дело к вечеру. Жара, потому что июль месяц. У меня температура поднялась, началась гангрена. Ногу расперло так, что в брюки не помещается. Сели мы передохнуть на обочину. Я говорю: «Отдохнем да и пойдем в полк туда». А смотрим: тут метрах в семи блиндаж брошенный стоит. Я и предложил в блиндаж попробовать пробраться. А ребята говорят, что к санчасти двигаться надо. Только проговорили – снаряд откуда ни возьмись влетел, и разнесло блиндаж. Мы отошли метров на двести. Хотели полежать, а глядим: чьи-то танки подошли. Пополнение, видно. Я подошел к командиру танка и говорю: «Слушай, чего вы стали? Сейчас наблюдатель как даст по вам, и все. Чего ты встал на открытое место? Отойди в сторону, или в овраг, или под яблони спрячься. Видно же тебя». Только проговорил это, как в них снаряд попал.

Попали мы в госпиталь. В одном домике операционная была. Меня затащили сразу на стол. А со мной как раз лежал артиллерист, которому ногу отрезали. Я лежу на левом боку, температура. Сестра мне ногу йодом мажет, обрабатывает рану, а я все смотрю на этого солдата. Ножовка у врачей вроде обыкновенная, но видно, что специальная, медицинская. Тут гляжу – подкатывают ко мне эту колясочку. Она такая небольшая, с метр длиной. Я говорю: «Товарищ майор, а что вы будете с ногой делать?» – «Будет ампутация». Гангрена уже началась. Я говорю: «Нет». Разворачиваюсь и со стола спускаюсь. Они меня ловят. «Что вы безобразничаете, лейтенант?» Я говорю: «Нет, не буду. Хватит, на старшего брата насмотрелся. С Финской без обеих ног пришел. Все, умру – значит умру». Они воевали со мной, воевали: «Ну ладно, распишись вот здесь, в истории болезни. От ампутации отказался». Я подписал.

Меня положили на носилки и в грузовую машину ГАЗ-АА. Там полкузова сена и четыре таких же солдата. Повезли в Краснодар, а дотуда пятьдесят километров. Машина остановилась, не доезжая. Нас выгружают на обочину, на траву. С нами девочка-санитарка, молодая, лет семнадцать. Машина уехала. Нет час, нет два. Мы уже замерзли там, потом солнышко пригрело, лежим. Уже начали злиться. Глядим: машина боеприпасы везет. Остановили ее. Погрузили нас и в Краснодар привезли во 2-ю школу. Этих солдат сразу в палаты, а меня в операционную. Я сразу насторожился: ногу резать. Там подполковник говорит: «Ампутация». – «Нет». Со стола скатываюсь. Дали мне документ снова подписать об отказе от ампутации. Обработали мне раны, все почистили. Положили меня в палату. Санитарки бегают, пить дают. Готовится санитарный эшелон в Махачкалу . Уже полный коридор больных – свозят со всех участков. Я лежу. Приходит сестричка: «Попов?» Я говорю: «Я». – «Поднимай рубаху». Сделала мне укол в живот. Оказывается, неправильно проколола. Возвращается минут через пять с этим шприцом. Я говорю: «Ты что?» – «Тут ошибочка получилась».

Погрузились все на санитарный поезд и поехали в Махачкалу. Там я пролежал с июля до конца сентября. Оттуда выписался и снова поехал в полк на Кубани. Они еще не прорвали оборону.

– Под Керчью вместе с полком когда высаживались?

– 3 декабря 1943 года. Меня как раз недавно возили на открытие моста. Он идет по тому маршруту, где мы форсировали. Там коса Чушка в море идет. Ее длина – восемнадцать километров. Так вот, в конце Чушки был организован причал, и оттуда форсировали. Бухта Опасная.

Сначала форсировала стрелковая часть, чтобы там какой-то плацдарм был. А потом уже ставили два поддона, загоняли танк и экипаж высаживали на случай, если подрыв будет. Чтобы с машиной не утонуть. И шли вперед. Выходишь на передовую уже на паллете.

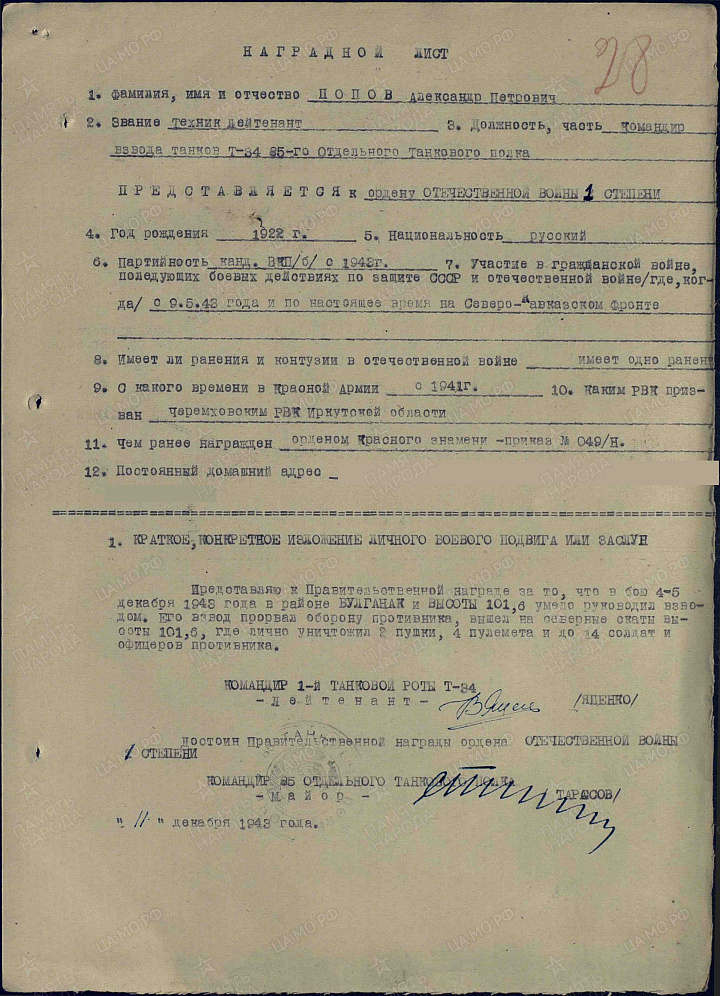

И вот там меня ранили в ходе освобождения Керчи. 3-го декабря мы пошли в наступление под хутором Булганаком. Это северные окраины Керчи. В первый день как-то все хорошо получилось: потеряли всего один танк и оборону прорвали. Спрашивали у лейтенанта: «А почему мы не пошли дальше?» Непонятно. В 7 часов утра пошли в наступление, и до 5 часов я там молотил. И спокойно пришел обратно. Один только танк Кондратьева – взводный, который меня обучал, – сгорел, а снайпер его еще и добил. Вернули танки обратно без потерь, кроме одного. На следующий день нас собирают, садят нам морскую пехоту, десантников. Батальон или рота пришла, не знаю. И вперед. Собственно говоря, артподготовки настоящей не было. Мы поехали и погорели, ведь немцы не дураки: они сделали засады, и все. В том числе и меня подбили в 8 утра. Вывели из строя мою бортовую передачу. Мотор работает, а одна гусеница не крутится. Я механику говорю: «Глуши мотор». Вот с 8 утра и до самого вечера я держал оборону, не подпускал никого. Конечно, к вечеру у нас боеприпасы кончились, патроны тоже. Я к экипажу обращаюсь: «Ну что, давайте будем покидать машину, потому что сейчас стемнеет. Нас подорвут, и все». И вышли мы морем 11-го числа. Пять суток в открытом Азовском море в декабре месяце в гимнастерках плавали в чане и еще раненого моряка с собой прихватили. А у нас с собой только пистолеты, по три гранаты и буханка хлеба. Раненый вначале сам собирался идти, но у него глаз вылетел… Мы ему вату заложили, бинтами перевязали, предварительно обработав йодом. И все же забрали к себе.

Мы вначале пытались берегом пробраться. Но не удалось, потому что немцы стреляли. Не пускали нас. И мы решили этот чан рыболовецкий использовать. Спустили на воду. А когда отчалили, нас подхватило и в открытое море. С 6-го по 11-е число в открытом море пробыли. Шлемами воду вычерпывали. Но хорошо, что нас борта чана удерживали.

11-го числа в 12 дня туман рассеялся. Мы не знаем, где находимся. Глядим – чайки. А надежды уже не было. Но смотрим – берег. И слева берег. Долго соображали. Я говорю: «Так, это, по-моему, Керчь. А это, по-моему, кордон слева». Оно так и получилось. А там же с Азовского моря идет постоянное течение через Керченский пролив в Черное море. И вот нас протянуло потихонечку туда, но еще в пролив мы не вошли. И где-то в 12 дня разворачивается ветер, и нас снова в открытое море поволокло. Ну все, я тогда механику Глушкову говорю: «Бери гранату Ф-1, вытаскивай чеку. Когда скажу, подрывай». Так и сделали. Он вытащил и держит ее. А потом смотрим: от этого берега слева идет южнее нас катер торпедный. Мы с пистолетов стреляем вверх. Он разворачивается тогда на девяносто градусов и на нас. А потом, оказалось, они следили за нами, когда развиднелось. Следили и не знали, что это такое. Они думали, что мы или разведчики немецкие, или корректировщики. А когда увидели, что мы стали удаляться, решили с тыла зайти к нам. Подплыли, глядь – танкисты сидят. Вытащили нас. Отвели в кубрик. Привезли на берег, девочки нас отпаивать стали. Там медпункт, палатки. Спирта нам дали. И тут же этот особист обращается: «Где командир?» Я говорю: «Я – командир экипажа». – «Пойдемте». Отвел меня в отдельную палатку. Может быть, час беседовал. Я ему все рассказал. Он берет телефон и звонит на плацдарм в штаб полка. Поднял трубку Тарасов, подтвердил, что такие числятся. Сказал, что нас уже со счетов списали, а мы живы оказались. Так мы дней десять на кухне отъедались, а потом перед наступлением нас на плацдарм отправили, где мы получили танки и пошли на Севастополь.

А вот как мы там немца расстреляли. Сидим, соображаем как выйти, не сдаваясь в плен. А потом смотрим, что в тылу бронетранспортеры ходят, как наши БТР-50, боеприпасы возят. Вот мы смотрели-смотрели, я говорю: «Давайте этот бронетранспортер попробуем захватить и на нем на полную железку через передний край». Стемнело. Глядим, что он везет боеприпасы. А мы сделали засаду с обеих сторон. Подготовили ножи. И он тихонько идет, без света. Лёня Григорьев сразу в шофера нож всадил, а я второму в шею. Григорьев сел за руль. Стали разворачиваться, засадили этот бронетранспортер, бросили его и ушли.

– Возвращаясь к эпизоду с морем. Вы там фактически в тылу у немцев были?

– Да. Километров пять в тылу противника прошли.

– А с собой, когда в море пошли, взяли воды?

– Нет, ничего не взяли. Так, а где ее возьмешь? Не во что набрать, во-первых. Во-вторых, колодец у немцев не возьмешь.

Вместо весла мы приспособили доску. Рыболовецкий чан для первоначального засола. Высота у него метр была. Он дубовый, мог плавать. Но грести неудобно было. Но другого выхода не было.

Мы, когда на суше были в одном овраге, решили спуститься ночью к колодцу. А вдоль берега в землянках жили немцы. Мы воду стали доставать, глядим: землянка открывается, немец выходит. Тоже, видно, к колодцу. Десять метров между нами. А он со света вышел, ничего не видит. Я говорю радисту: «Лёня, режь быстрее». Он выхватывает нож и глотку ему сразу перерезал, а мы сами убежали.

Но что удивительно: мы не заболели после плавания в чане. А вот уже в Севастополе мы получили новые танки.

– А как Вас ранили?

– Когда мы отдохнули, стали переправляться в Керчь попутным катером. В дороге на нас налетели два «мессершмитта» на середине пролива. Они два захода сделали с пулеметов и пушек. Заряжающего моего ранили в живот разрывной пулей в шести местах. Он потом умер. А мне грудь прострелили. Когда причалили, меня сразу в госпиталь на операцию отправили, а Аркаша Воронцов только успел сказать: «Напишите маме в Казахстан, что я умираю». И умер.

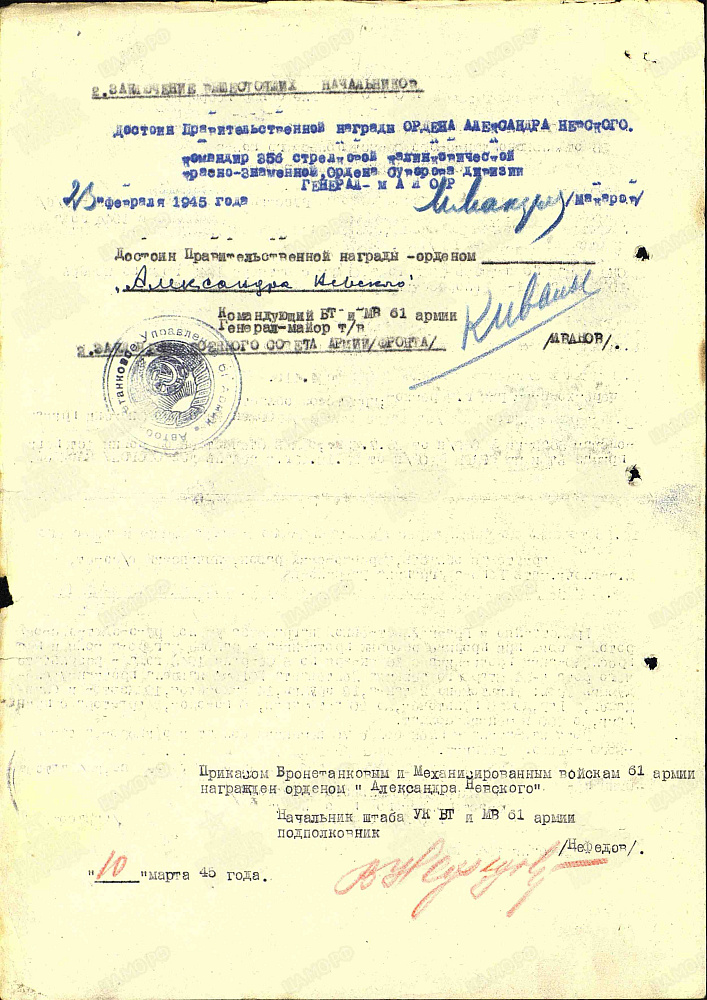

Под Севастополем меня ни разу не ранили. Его освободили 9-го, и 9-го было по радио доложено Сталину, что танки Тарасова в Севастополе. Там много машин было. И сразу поступил приказ Верховного Главнокомандующего присвоить нам звание Севастопольского полка. Единственный в Советской армии полк из танковых частей. И полк был награжден орденом Суворова. Устроили мы пир со стрельбой, а Тарасов бегает и кричит: «Прекратите!»

9-го числа все отдыхали. Вдруг 12-го числа дают команду полку «Тревога!». Получаем боеприпасы. А получилось так, что, когда Севастополь освободили, на Херсонес всех согнали, включая немцев. И теперь поступил приказ их добить. Мы с настроением развернулись утром в 10 часов. Погода хорошая. Подошли к Херсонесу, а там была площадка для самолетов, полевой аэродром, посадочная. А вот поперек моря шла глубокая балка – такая, что на танке не пройдешь. Через нее была труба и насыпь. Но мы-то не знали. И я на эту насыпь заскочил. А там корабль немецкий стоял и выстрелил. Заряд как взорвался! Аж задрожало все! Я механику крикнул: «Быстрее влево крути». Вторым снарядом точно бы уже попали. И только наш танк развернулся, а тот, что следовал за нами, разнесло снарядом. На этом танки наши дальше не пошли. Тут немцы начали сдаваться, все и закончилось. К вечеру уже сорок тысяч пленных строем гнали под Бахчисарай, в тот лагерь, где наши сидели в 1942 году.

Потом нас перебросили в татарское село Танковое. Его так назвали, потому что мы его освобождали, то есть в честь нашего полка. Об этом мы узнали уже после войны. Тут стояли мы на формировке. Получили пополнение машин и экипажа. И я уже роту повел на 1-й Белорусский фронт под Варшаву.

У нас остались Т-34-76. Потом нам перед 1-м Белорусским фронтом одну машину для пополнения дали. Т-34-85. Витя Заборовский – старший лейтенант – пришел на должность командира роты. Командир роты Козлов погиб. А я получил ИС-2 роту и повел ее на Берлин.

ИС-2 – грозная машина. Если «тигры» или «пантеры» увидят, что ИС-2 появился, сразу укрываются. Я под Кюстрином три снаряда получил в лоб и ничего. Отлетали как горох.

– Когда снаряд бьет, окалина в лицо летит?

– Окалина летит мелкая, ранит, впивается здорово. Мне тогда «пантера» три снаряда в лоб влепила на Одере. Пробить не пробила, но у механика кровь из ушей пошла. Двадцать шесть килограммов один снаряд весит, 122-миллиметровая пушка. Там заряд – сорок шесть килограмм. Боекомплекты по двадцать восемь снарядов. Ну мы старались побольше укладывать. Снаряд был раздельного заряжания. Там если зарядил, то надо стрелять. Или вылезать из танка и выбивать снаряд. Но в бою ведь не будешь вылезать. Он бьет и на расстояние двух с половиной танков назад откатывается. Очень грозная машина! И так до Берлина я эту роту и привел. А потом Берлин взяли 2-го и 22-го нас в академию отправили троих.

– Бои в Берлине чем запомнились?

– Очень трудно воевать в городе, да и вообще в населенном пункте. Там же тебя в упор из любого окна застрелить могут. Фаустпатроны очень опасные. От них в основном потери и были. Но мы приспособились. Я ставил взвод по два танка: один – по правой стороне по тротуару, другой – по левой. Правый бьет по левому окну, левый – по правому. Разбивали перемычки между окон. И продвигались дальше вот так по улице. Закончились боеприпасы – второй взвод выдвигаешь и им молотишь. Надо сказать, что в ходе Берлинской операции у нас полк мало потерь понес. Удачно воевали. Полк был награжден орденом Кутузова потом. Он так и именуется – Севастопольский Краснознаменный орденов Суворова и Кутузова танковый полк. И знамя его хранится сейчас в хранилище Дома Советской Армии в Москве.

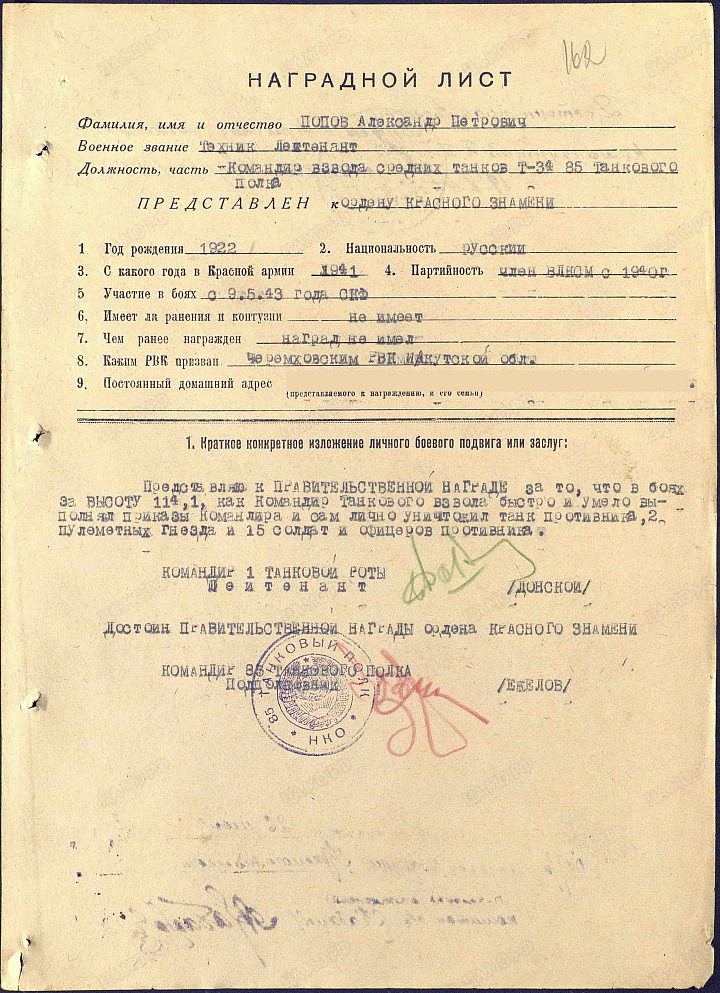

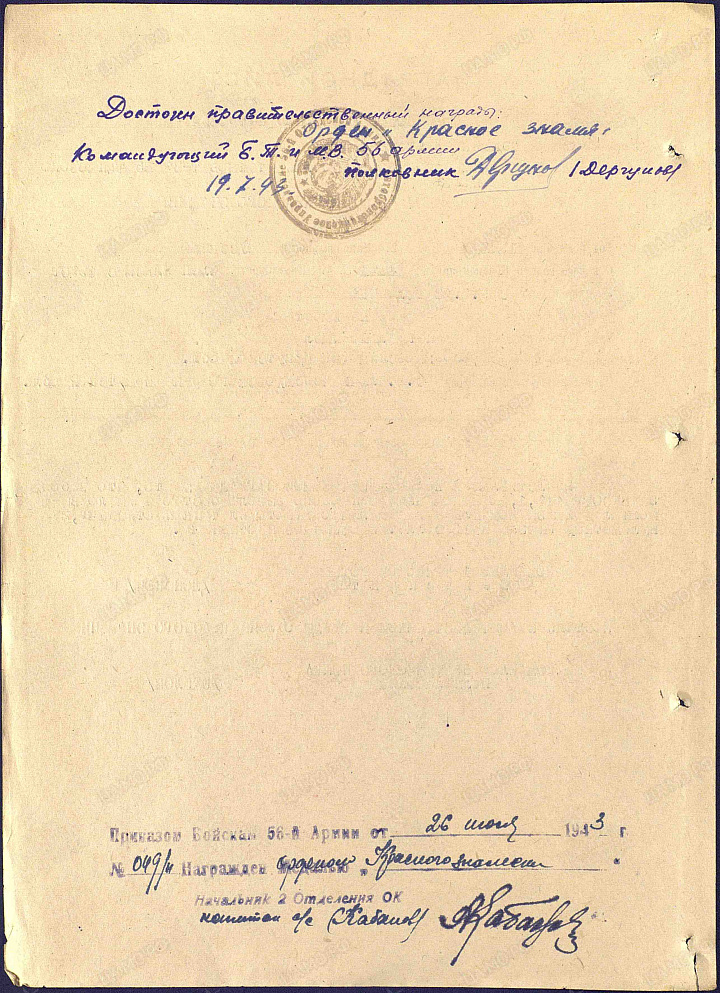

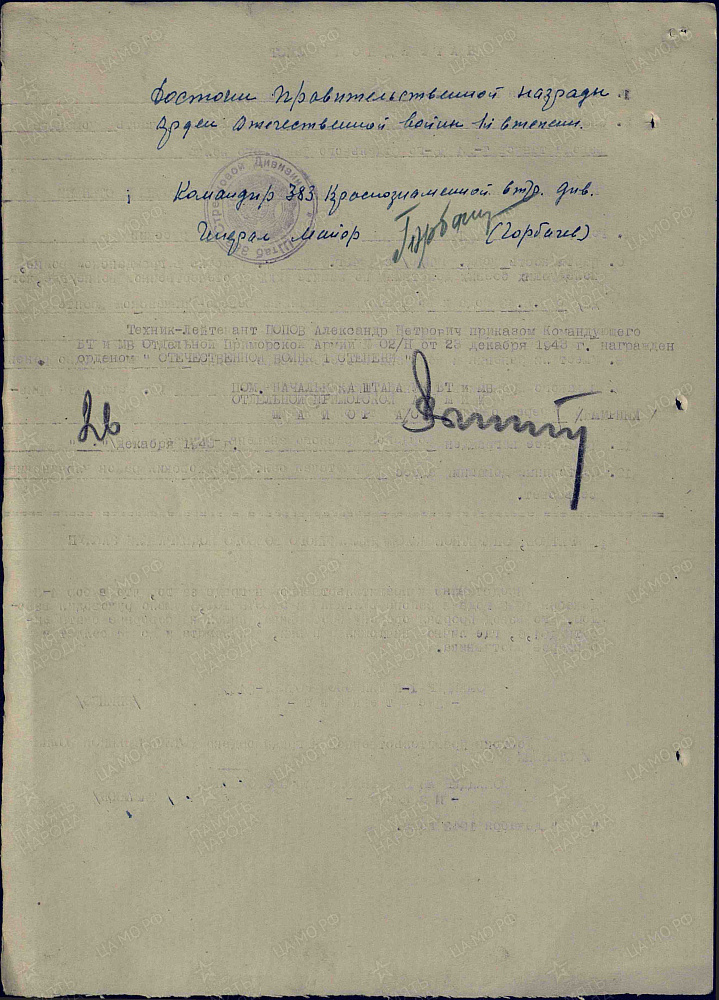

– Орден Боевого Красного Знамени за что получили?

– За Кубань. В одном бою три танка сжег пятью снарядами. Подкалиберными. Но их баллистические данные были легкими, не соответствовали орудию. Рекомендация такая была: прицел ставить один к трем. Если, допустим, я определяю по шкале пятьсот метров, значит мне нужно на прицеле поставить полторы тысячи. Если попал – все, конец. Их вот на Кубани давали, а почему-то в Польше уже я не видел, чтобы давали эти снаряды. Ходили слухи, что вроде бы немцы предъявляли ультиматум: если не прекратите этим термитом жечь, мы применим химию. Не знаю, правда это или нет.

– А какая была иерархия в экипаже? Кто главный, кто менее главный?

– В экипаже все главные. На кухню за едой обычно ходил заряжающий. У него больше всего работы: снаряды, гильзы закладывать, снаряд притащить, зарядить, ленты пулеметные вкладывать. Экипаж – это семья из четырех человек. Наш механик-водитель Петров погиб под Севастополем.

– Танковый брезент – нужная вещь?

– Да, очень нужная.

– Глушков жив остался?

– Да. Вот этот механик-водитель у меня был в Крыму. Он плавал со мной. Умер в 60 лет. А дочь его сейчас живет у нас здесь.

– А регулятор двигателя у Т-34 подкручивали?

– По инструкции это строго запрещалось. Он на заводе регулируется и пломбируется. Есть у каждого двигателя на танке в формуляре ресурс двигателя, сколько он должен гарантированно отработать, и после этого он должен сниматься и отправляться на завод. Эти двигатели только в нашей армии были. Ими заниматься на месте запрещалось. Только отправлять на завод. Ну а фронт есть фронт. Бывало, что снимали пломбу с корректора в топливном насосе, подкручивали его. С этим строго было: двигатель нужно отправлять на завод, а оттуда уже приходил новый.

– Взаимозаменяемость в экипаже была?

– Это в уставе написано, в программе подготовки танковых войск. Любой член экипажа должен уметь танк вывести из боя. Любой член экипажа должен уметь из пулемета стрелять и на рации работать. Мне водить никогда не приходилось.

У командира роты был отдельный танк. Всего десять штук Т-34 на роту. Три взвода по три танка. Командир танка занимается экипажем, обслуживанием.

В роте положен санинструктор от медпункта. Командир роты, механик-регулировщик роты есть, старший механик и зампотех роты. Вот эти люди с какой-нибудь высотки следили за ротой, когда она в бой шла. Если кто-то загорелся – бегут туда, эвакуируют.

– А вши были?

– Не знаю, у танкистов не было. У нас только санитарка чесотку где-то прихватила. Вот мы в бочке воду грели и ее мыли, обтирали. У летчиков вшей тоже не было.

– Какое отношение к немцам было? Ненависть была? Или просто как к противнику относились?

– В плен-то брали. Пинка дашь, обезоружишь его. Вообще, человек, когда его берешь в плен, безволен. Вот он смотрит на тебя, и у него такое выражение лица, будто он не знает, что я с ним сделаю сейчас: или пулю всажу, или нож, или, может быть, отпущу его. Человек отдается воле судьбы полностью.

Вот под Варшавой Жуков как командующий фронтом перед наступлением по-немецки обращался. Он просил всех во время наступления сдаваться в плен без боя. Мол, за каждого нашего убитого будем уничтожать десять человек. Вот эти листовки с его обращением разбросали. Утром мы с другого берега поддерживали пехоту, пока нам переправу строили, а потом в ночь уже сами переправились на ту сторону. В час ночи нас подняли по тревоге, как-то неожиданно. Километрах в двадцати-двадцати пяти нужно было аэродром захватить, чтобы немцы оттуда не подняли самолеты. Они там стояли. И мы с рассветом рванули. Рванули здорово, и потерь никаких. Подъехали на танке на полосу и хвосты им отдавили, чтобы они никак взлететь не смогли.

Мы там заняли большое, примерно с километр, если не больше, польское село. Не стреляет никто. Как-то мы туда по окраине просто подобрались и остановились. Тихо, аэродром перекрыли. Я смотрю: какой-то хуторок и что-то пехота бежит туда. Оказывается, это спиртоводочный завод у поляков. Они убежали, а цистерны со спиртом остались. И вот бегут наши артиллеристы, пехотинцы, фляги наполняют. Я рацию включаю и обращаюсь к командиру полка: «Товарищ полковник, вот спиртзавод захватили, тут идет разлив». Он: «Поставь охрану». Так и сделали. Говорю своему взводному, старшему лейтенанту Жоре Габрусу: «Жора, все, дай я наполню». Бочки были 20-литровые, танковые и завинчивались. А Витя Заборовский завел танк и помчался по селу. Я говорю: «Чего он там?» Село же вроде наше, никто не стреляет. И он в село вскочил, а там немецкий самоход «Арт-Штурм» закопан был. И этот «Арт-Штурм» как ударил из засады ему в лоб, и сразу навылет Т-34. Механика, старшего сержанта Бруснецова, пополам разорвало. Заряжающего, который сидел сзади, убило. Ему здорово пробило череп. Все спохватились, туда подскочили. Я говорю: «Вытаскивайте его». Он еще дышал тогда. Я говорю: «Зачем он туда поехал? Чего ему там?» Вот, видно, судьба, что ли, такая… Заряжающий-то целый остался, говорит, что Бруснецов село хотел прочесать. Я разозлился, потому он парень такой хороший, рослый и приветливый был! Приказываю Глушакову: «Стройте пленных». Человека двадцать два, по-моему, или тридцать два у нас было. Мы их сразу построили. Переводчик у нас был, полковой старшина Зельцерман. Я говорю: «Переводи. Листовку получали? Получали. Почему не сдались в плен? Вот три человека погибло. Тридцать человек расстрелять». Один давай кричать: «Zwei Kinder». Другой: «Drei Kinder». И вот, наверное, пять человек положили мы все же, остальных отправили. Бегом побежали.

А в Крыму румыны после прорыва в Керчи шли навстречу строем человек по сто-двести. Работать шли. В плен. Румыны плохо воевали. Это как у нас армяне.

– Была у вас игра «Махнем не глядя»?

– Да. Еще на музыкальных инструментах играли: баянах, аккордеонах. Песни пели.

– А венерические заболевания в Германии были?

– У нас один только Володя Вызлов всю войну с триппером ходил. Начальник разведки полка. Где он его подхватил? Никого у него не было… Просил нас в аптеку за пенициллином бегать. Еще один старшина Соловьев был, который болезнь в Крыму поймал. Вот два случая было.

– В штрафные роты кого-то приходилось отправлять?

– В полку не было случаев. У нас командира полка под Керчью сняли. А за что сняли? Был у нас командир танка – старшина Жора Иленский. Он занимал офицерскую должность. Толковый мужчина, очень толковый. Я после войны его встречал, он в дипкорпусе в Чехословакии работал. Так вот, он под Керчью сгорел. Зажгли танк, сгорел. Экипаж целый остался, вернулся. А Яжелов, командир полка, любил выпить. Вот старшина пришел: «А где танк?» – «Сгорел, товарищ полковник». – «А почему ты сам не сгорел?» – «А я, товарищ полковник, не успел сгореть, выскочил». А рядом при командире полка стоял уполномоченный начальник особого отдела. В каждом полку был такой. Этого звали Володя Чередов, хороший парень был. Но вот такая у него функция была – информировать начальство о настроении личного состава. На следующий день смотрим – Яжелова нет.

– А случаи трусости были?

– У нас в полку – нет. Но вот был такой случай под Керчью. Был лейтенант Гаркавенко, такой стройный, высокий, симпатичный. Пара слов о танке: через траншею на нем двигаться опасно, потому что если гусеницей соскользнет, то никуда уже больше не поедешь, на днище сядешь. Или если камень большой, сантиметров тридцать, под днище попадет, то повиснешь и как на циркуле будешь. Танк же весит тридцать пять-сорок тонн. Бывало, что даже на пень наскочишь. Тогда этот вопрос решал механик. И вот Гаркавенко всегда, как только наступление, так обязательно где-нибудь застрянет. Один раз застрял, второй раз застрял, третий раз застрял. Но полк есть полк: танкисты-то все воюют. И вот мы как-то выпили, его подозвали. Это под Керчью было. Я говорю: «Вот что, Гаркавенко, еще раз застрянешь – получишь болванку». Болванка – это бронебойный снаряд.

В Крыму 2-го января мы пошли, а Гаркавенко исчез вместе с танком. Когда уже я с моря пришел, снова с госпиталя, пошли мы уже второй раз на штурм Керчи и вышли сразу под Феодосию. А под Феодосией есть Ак-Монайские позиции – старые позиции от Черного моря до Азовского. И вот вышли мы к ним, а там горючее уже на исходе было. Нужно было боеприпасы подвезти. Полк остановили. Тарасов быстро взялся кормить людей. А тут высотка. Стоим за ней. Нигде не маскировались. А экипаж у меня заправляет машину, заряжающий сидит снаряжает ленты , снаряды кладет. А меня чего-то сунуло на эту высотку посмотреть сверху, что здесь вообще делается. Глянул, а там за низиной что-то шевелится. Я говорю заряжающему: «Дай-ка бинокль сюда». Присмотрелся, а это каски мелькают и бронетранспортеры полугусеничные – танки идут. Я закричал: «Быстрее в машину!» Развернулись, огонь открыли. Смотрим – загорелась машина. Сгорела, экипажа нет. Когда подошли – наша. Гаркавенко. Значит – ушел с танком. И никто не знал как. Видимо, или он ее сдал, машину, или он погиб, не знаем мы. Но танк-то его нашли. Уже экипаж был немецкий в нем.

– А суеверия у Вас были?

– Не знаю. Может, у кого-то и были.

– Сто грамм давали?

– Положено было. Вот почему Жириновский врет, что нас спаивали, что мы пьяные ходили? Он видел? Он там не был. Он не видел. Никто пьяный в бой не ходил. А сто грамм положено было. Кто хотел выпить – выпил, а кто не хотел – не пил. Кто не пьет, мог сахар взять. Никто никого не спаивал. А когда выходили на отдых, например, сто грамм не положено было. И не только у нас выдавали, а у немцев, американцев – у всех действующих армий.

– Офицерский паек получали?

– Да. Всегда положен был. Я его экипажу отдавал. И все так делали. Дележки никакой не было.

– А как с деньгами было дело?

– А деньги разрешалось хранить. Зарплату мы не получали. Мою зарплату мать получала. Закон такой был: начфин отправляет документы матери, а она уже получает за меня деньги. И случаев нарушения не было. Можно было попросить начфина какую-то небольшую часть суммы себе оставить на папиросы. Но я не курил, поэтому они мне не были нужны.

– Зубы чистили?

– Да. Бани во время боев, конечно, не было. В речке или озере мылись. Туалетной бумаги тоже не было.

– По ленд-лизу что-то получали еще во время войны?

– Технику. У нас во взводе разведки были три английских «Валентайна». Паршивые… Как мы говорили: «На свадьбу ездить». Получали обмундирование, но тоже мало как-то. Русское в основном было. А вот тушенки, консервов много было. Тушенка хорошо шла, и она вкусная у них была. Большие банки, квадратные, в разных количествах.

– А к гражданскому населению в Германии как относились?

– А их до Одера не было. Они все 100 % от мала до велика убегали. Настолько они боялись нас! А вот после Одера стали останавливаться. Приказ тогда был: прекратить чрезмерное преследование мирного населения (женщин, молодых, старых, подростков). А вот до Одера земля была чистая, не было никого. А после Одера им некуда было уже бежать. Но все равно испуганные были. И вот там прочно осела наша армия. Там двенадцать тысяч танков стояли, и все заряженные и заправленные. На одной заправке даже по приказу мы сами изготавливали дополнительные бочки на корме – две по двести литров. Кронштейны варили, их приворачивали, чтобы одним ударом до западного побережья Франции можно было достать. И это было реально. Я же там батальоном командовал. Танки все стояли заправленные, боеприпасы заложены, горючее полностью залито, полная заправка, чтобы хватило до западного побережья Франции.

– Трофеи брали?

– Большое начальство – да. А мы – часы, пистолеты.

– А посылки отправляли домой?

– Да, отправляли. В основном тряпки. Продукты тоже. И я отправлял. Но это разрешалось официально. И после того, как война закончилась, тоже разрешалось отправлять.

– Как Вы 9 мая встретили?

– В Берлине. В 5 часов утра объявили, а мы в метрах двухстах пятидесяти от Рейхстага были. Мы на площади были. Через мост уже не пошли, потому что там чей-то Т-34 подорвался. Мост взорвался, а она повисла. Нас там даже сфотографировали. Мы сидели на моем танке. Большая фотография получилась.

9 мая нас отвели из центра Берлина куда-то на юго-запад. В какой-то сквер зашли мы. Наверное, сутки или двое там были. Включили рации все, кухня приехала. Расположились все спокойно, никто ничего не ждал. На вторые-на третьи сутки нас подняли и полк на северо-западную часть Берлина вывели, а там был мост. И этот мост машины пропускал (Т-34 только, «ИСы» не пропустил). Полк ушел, а меня с ротой оставили на этом берегу. А канал-то судоходный. И мы там купались, тепло, хорошо. Гамаки тут на танки навесили. Закуска, кухня оттуда уехала километров на двенадцать. Потом переправу построили для тяжелых танков. Ничего не делаем, просто лежим. Натянули гамак между танками и отдыхаем. Тут закрепленная за мной санитарка Вера приходит. Я говорю: «Вера, ложись полежим сейчас на солнышке». Лежим с ней, разговариваем. Вдруг громадный взрыв! Что такое? Оказывается, сзади был соснячок, а впереди канал, где все купались. Один солдат пошел в ельник, который был некогда немцами посажен. Чего он туда пошел? И идет оттуда с фаустпатроном. Их там много валялось. А тут сидит вся рота около танка. Кто-то играл на трофейном аккордеоне, песни пели. Ни пьянки, ничего. Он пришел и начинает ковыряться с патроном. Солдаты заметили это и прогнали его. Он с этим фаустом отошел метров на сорок. Сел около дуба и опять начинает его изучать. И он как рванул! И от этого солдата килограммов семь мяса только на сучках нашли. Позвонил я Тарасову, рассказал. Он заругался: «Что у тебя там за бардак?!» А война ведь кончилась… Оно ему нужно было?

Потом построили нам переправу для тяжелых танков. Я в полк приехал на второй день, ордена вручили и в академию отправили в Москву.

– А орден Отечественной войны когда Вы получили?

– Сразу – за Кубань. А Невского – за Берлин. За Берлин тогда Тарасова наградили орденом Суворова.

– Спасибо большое за рассказ!

| Интервью: | А. Драбкин |

| Лит.обработка: | Н. Мигаль |