Родилась я 25-го декабря 1923 года в Пензенской области. Пачелмский район село Черкасское. Семья у нас была большая: семь детей. Пять сестер и два брата, я предпоследняя. Но отец рано погиб, в 1929 году. Вначале он работал машинистом на поездах, и мы жили в разных местах. А потом вернулись в Черкасское, и он устроился машинистом на крахмальный завод в Башмаково. А помошником себе взял родственника. В ночную смену пошёл отдохнуть, предупредил: «Если что – сразу буди!» А тот парень молодой, ничего не знал, да ещё света не было, при свечах работали. И когда ночью завод уже стал ходуном ходить, отец проснулся. Побежал и видимо спросонья попал под маховик, и ему отрезало голову… Мальчик кинулся к нему: «Дядя Ваня…» А старшая сестра Полина работала на этом заводе, ей первой и сказали… Мне тогда шесть лет было, и я помню, как мы папу хоронили. Зима, на санях едем на кладбище, и с мамой вокруг гроба сидим… А мама была беременной и через две недели родилась девочка – Раиса.

Пока отец был жив, жили мы хорошо. У нас был хороший кирпичный дом под жестью. Папа сам всё делал, он был настоящий мастер на все руки, и при нём мы жили хорошо. У нас всё было. А как он погиб… Все запасы быстро кончились, кушать нечего, так старшая сестра даже ходила побираться по окрестным селам. Кусочки хлеба просила. Что-то принесет, вот это мы и кушали… Тут еще эта засуха, у нас в тот год совсем никакого урожая не было. Ни картошки, ничего! Траву ели, из листьев лепешки делали… Хорошо, старшая сестра осталась работать на этом заводе в Башмаково, так там разрешали брать выжимки. Сколько-то принесет. А так трава и трава, да по весне ходили гнилую картошку собирали. Мама работала в колхозе, там им дадут кусочек хлеба, она принесёт, на всех поделит… А когда я подросла, стала ходить в совхоз на работу. Прополка там, или ещё что. Вечером возвращаешься, и в совхозном магазинчике давали только ломтик хлеба… Но несмотря на то, что траву ели, мы с голоду не пухли. А многие пухли. В школе, бывало, что дети в голодный обморок падали… И умирали от голода люди. Не так как на юге, но тоже умирали.

А спасла нас коровка. Пока она у нас была, мама пойдёт в обед, ведро надоит, и всем по кружке нальёт. Травяные лепёшки молочком запьём, и хорошо. Но настал момент, когда корову стало нечем кормить, и пришлось её продать. Но время такое, что дёшево продали, и быстро все деньги проели. Ходили с вечера в магазин, занимали очередь, но хлеб привозили только утром. Буханочку на всех разрежем, и что там остаётся? Так что я до сих пор поражаюсь, как мама всех нас подняла? Только Мишу не уберегла. Он был старше меня год, и ходил с сумочкой по нашим родственникам. Просил хлебушка… У мамы была одна родственница, они богато жили, так пока их не раскулачили, братик к ним бегал. Они его покормят, но с собой ничего не давали… А мы не ходили, потому что мама с ними не общалась. Что-то между ними случилось раньше. Была ещё одна тётка, но очень жадная, и даже не ходила к нам. Мама сирота была, родители рано умерли, и просто не к кому было обратиться. И вот когда Миша вот так с сумочкой бегал, видимо где-то простыл и умер. Ему лет девять всего было…

Зато когда начали раскулачивать, так наши богатые родственники приходили к маме и просили: «Прасковья Петровна, возьмите наше золото. У вас же всё равно искать не станут…» Раньше-то Черкасское богатое село было. До революции работал винокуренный завод барона Штейнгеля, и при нём село процветало. Большой рынок работал, на праздник со всей округи на него съезжались. А после революции на спад всё пошло, но зажиточных людей ещё много оставалось. И вот дадут ей узелок на хранение, но мама ничего с этого не имела. Были еще какие-то тётки, но они не так богато жили. Фактически никто нам не помогал, и я не представляю, как мама нас всех вытянула…

Так что очень тяжело жили, поэтому старшие сестры остались фактически без образования. Полина можно сказать не училась, Тоня тоже всего три класса окончила. Брат Николай четыре класса. Только Юля у нас окончила девять классов, и стала работать учительницей в селе Татаро-Никольское. Какая тут учеба, когда надеть нечего? Старшие сёстры даже в лаптях ходили… А мне Коля, когда стал работать при большом совхозе, с первой своей зарплаты купил чулочки и на ноги что-то.

|

|

Мама и сестра Юля с племянниками |

В 1939 году я окончила семь классов и поступила в Башмаковское ФЗУ. Это училище работало при большом птицекомбинате союзного значения, и в нём готовили для работы на птицефабриках. Как обходиться с курами, яйцами, как всё делать.

Помните, как узнали о начале войны?

22-е июня меня застало на практике в городе Петровск Саратовской области. Там тоже большой птицекомбинат работал. Я жила на квартире, и рано утром, когда коров сгоняли, слышим крик такой, плач, шум. Кричат: «Включите радио!» Включили, а там объявляют войну… А директором птицекомбината был поволжский немец, и утром перед работой он нас всех собрал в полисаднике. Выступил, так и так – война! А он высокий такой, здоровый, и как же ему было неприятно, мол, он тоже немец, голову опустил…

И сразу всех мужчин в военкомат, и тут же отправляли. Молодёжь, комсомольцев в первую очередь. Мы ходили, провожали. А ещё перед войной призвали моего брата.

Начало войны стало для вас неожиданностью? Может, слухи, какие ходили?

Разговоров таких не помню, а может, это я была молодая, и не обращала внимания. Хотя нет. В этом Петровске я на танцы ходила. Я в комнате там жила с одной девушкой, она тоже с Пензенской области, но у нее муж был командиром в армии и она жила богато. И как-то она меня зовёт: «Пойдём на танцы!» Я говорю: «Какие танцы?» У меня же всего одно платьице. Красненькое, с турецкими огурчиками. И парусиновые туфельки. Мелом их подпудрю… И мне было так неудобно, что я в одном и том же хожу. Тогда она свои вещи разложила на кровати и предлагает мне: «Иди, выбирай, что хочешь!» Но я посмотрела и решила: «Нет, в своём пойду!» Придём, ребята в свой кружок встанут, девушки в свой. А я любила только танго и вальс. И только встали, меня сразу начинают приглашать. Мне девчата даже завидовали. А я им говорю: «Потому что я в одном и том же прихожу!» Бедная такая, но чистенькая…

И вот там я чувствовала, что скоро что-то начнётся… Потому что на танцах познакомились с лётчиками. Молодые совсем ребята, так они нам говорили: «Скоро мы вам крылышками помашем!» Потому что ясно, обстановка плохая. А с одним Мишей познакомилась, так он даже так сказал: «Нас сразу отправят на фронт!» И когда война началась, он мне сказал: «Жалко, что мало с вами знаком. Вы мне понравились, но нас на фронт отправляют… Вернусь, спишемся!» И когда они улетали, сделали круг, и покачали нам крыльями…

Переписывались с ним?

Нет. А вот когда шли тяжелые бои на Донбассе, то мы отправляли посылочки в армию. Ну, что мы там могли собрать? Многие отправляли курево, тёплые носочки, какое-то печенье, в общем, что могли достать. И вот приходит мне с Донбасса письмо. Офицер, лейтенант, кажется. Благодарил за посылочку, и написал, что сильные бои идут: «Всё горит, Донбасс горит…» К сожалению, в этих переездах после войны затерялось это письмецо…

А рядом с нами в Туймазах стояло какое-то училище конной артиллерии. У нас был цех, где пекли пирожки, и мне дали передничек, лоток и к училищу – продавать пирожки. А ребята такие здоровые все, окружили меня, через головы лезут, а я и не знаю, что делать. Раз принесу – сразу разобрали. Второй раз несу, а они спрашивают: «А ещё будут?»

А люди как-то обсуждали неудачи начала войны?

Люди все надеялись. Бежать-то некуда… Но под Москву бросили лучшие части сибиряков, и немца одолели. Вот там мой брат и погиб… (По данным ОБД-Мемориал боец 375-й стрелковой дивизии красноармеец Мирошин Николай Иванович 1922 г.р. погиб в бою 22.02.1942 года и похоронен в деревне Погорелки Ржевского района Тверской области). Домой пришла похоронка, и мне мама написала: «Наш Коля погиб под Москвой…» А я когда прочла, на втором этаже была, как оттуда спрыгнула, закричала… Он и Юля на отца были похожи, а мы все на маму. Перед призывом Коля работал в Черкасском свиносовхозе мастером в цеху. Хоть и четыре класса всего окончил, но видно в отца пошёл, очень толковый был. К сожалению, ни его фото, ни отца у нас не осталось… И семьи у него ещё не было, так что оборвалась ниточка… А ведь он такой добрый был, хороший. Уже после войны мы с сестрой ездили на его братскую могилу…

Из Петровского с практики я вернулась в Башмаково. Сдали экзамены, и нас сразу отправили в Башкирию. Приехали в Уфу, а там нас распределили по районам, и мы втроём попали на Туймазинский птицекомбинат. К нам ещё присоединилась одна эвакуированная девочка из Москвы. Ей некуда прибиться было, и она оказалась у нас. Туда много эвакуированных приехало, особенно москвичей. И раненых много привозили, большой госпиталь работал.

В Туймазах мы ничего жили, только голодно было. На комбинате-то не кормили. Но там разводили ещё и кроликов, нам давали кроличьи головы, и мы из них варили супчик. Да ещё поселили нас в новый сруб, но его не успели законопатить, и когда зима началась, как же холодно в нём было…

В декабре 41-го мне исполнилось 18 лет, а уже в мае меня призвали. Вышел какой-то приказ Сталина о призыве комсомолок на фронт, и мне принесли повестку. Хотя я не ходила, не просилась, ни курсов никаких не кончала. И меня сразу на отправку, даже не в военкомат, а прямо на вокзал. Кое-чего мне собрали в дорогу и всё…

А вы хотели идти в армию?

Да ну, что вы… Когда объявили о войне, так страшно стало. Мы все дрожали, не уверены были…

И куда вас направили?

Таких как я целый эшелон набрали со всей Башкирии, и всех отправили в автобронетанковую школу в Чкалов. Учиться на водителей. Конечно, мы бы хотели кем-то другими быть, но куда послали, туда послали.

Там присягу приняли и месяца четыре проучились. Строевой нас гоняли, матчасть учили, оружие изучали – винтовку и пистолет. Но самое главное – вождение. В основном били на то, чтобы быстро обучить нас вождению. Вначале на полуторках, а потом на ЗИС-5.

В каких условиях там жили?

В хороших, там же большая школа. И нас много, и ещё танкисты учились. Жили в казармах, кормили хорошо. А уже в июле, наверное, нас отправили на фронт.

Привезли в Краснодар, там такое большое поле, и туда всех новеньких, после училищ, после госпиталей, и всех распределяли по частям. И вот там нас десять девушек отобрал старший лейтенант, Максимов что ли. Как потом оказалось, мы попали в 61-й отдельный инженерный батальон.

В общем, привезли нас под вечер в какую-то станицу. Если не путаю, Абинская что ли. Распределили по ротам, и мы втроем попали в 3-ю: я, Груня Черепанова и Тоня Неудачная. Тоня раньше была учительница. Повели на ужин, а мы же все стеснительные. Получили еду и пошли есть в дальний угол двора, до того стеснялись. Там в саду какие-то брёвна навалены, мы на них сели, покушали. Потом отвели ночевать. Хорошая хата такая, и мы трое постелили на полу и легли. А ночью нас вдруг будят светом фонарика, и сапогом так пинают легонько: «Поднимайтесь!» А мы трусишки такие, поднялись. Спросили документы, а у нас же ничего нет. Только те, что в училище выдали. Мы ведь только приехали. Нам командуют: «Быстрей одевайтесь и пойдём!» А хозяин даже ничего не спросил, куда, что, чего?

Ну, пошли с ними, их четверо с автоматами. Куда-то нас повели, двое сзади, двое по бокам. А уже светло стало, и так нам стыдно стало, что ведут под автоматами… А Груня или Тоня им говорит: «Да опустите вы свои автоматы, никуда мы не побежим! Мы ничего знать, не знаем!» Проходили мимо поста, там пожилой армянин охранял бочки с бензином. В этом батальоне молодёжи почти не было, одно старичьё лет 45-50. Причем самых разных национальностей. Этот армянин кричит нам – «Стой! Кто идет?» - «Свои!» И всё, он нас пропустил, даже ничего не спросил, куда нас погнали, зачем?

Вышли из этой станицы, а там по дороге такая колонна идёт, наверное, с километр. Всякие дезертиры, изменники родины, и нас в самый конец этой колонны... Привели на гауптвахту, там на территории такие подвалы, как капониры большие, и во всех сидят настоящие дезертиры. И солдаты, и офицеры, и даже полковники с генералами. Много всяких-разных, и видно, есть за что. Все ждали, пока с ними разберутся.

Записали наши данные, сели в уголке на соломку и плачем, солдаты называется… Принесли поесть, причем хорошее кушанье, каша с мясом, а мы даже есть не можем. До того перепугались. Тут какой-то пожилой солдат говорит нам: «Не плачьте! А не будете кушать, вам ещё добавят!» И объяснил нам: «Вас должен опознать кто-то из ваших командиров. А если за вами не приедут, то вас отправят в штрафную роту…» А мы-то знаем уже, что из штрафной роты ещё никто не возвращался… Мы так расплакались… Потом вдруг увидели полуторку, узнали своих, и они нас узнали. Спрыгнули, сразу забрать нас хотели, а часовой говорит: «Вот в штаб идите, там договаривайтесь!»

Потом всех собрали у какой-то сцены, на ней генералы сидят – ревтрибунал. Судить будут… Нас под стеночку поставили, а наши нам машут – не волнуйтесь мол. Тут подходит какой-то генерал, взял одну из нас за грудки, как рванул – потому что ворот гимнастерки был расстегнут. Мне тоже досталось, я в темноте спросонья надела пилотку задом наперёд... А третью рванул за ремень, потому что слабо затянут… Ну, спрашивают: «Чьи люди?» Наши отвечают: «Так получилось. Они же первый день в части. Не успели оформить». В общем, вызволили нас оттуда.

Привезли в батальон и стали мы служить. Но это же август месяц, самый разгар отступления. Как раз жатва в разгаре. Сколько зерна на току, а мы же так отступали… Помню, когда шли на Буденновск, там столько войск на дороге... И туда идут, и оттуда навстречу колонны, раненые ползут. Мат-перемат: «Куда вы идёте?! Там уже немец!» И разве мы не бежали обратно? Ещё как бежали, хоть ноги до крови уже стёрты…

Терек прошли вброд по воде, там не очень глубоко. Запомнилось ещё, что там в Чечне я чуть буйвола не задавила. В какой-то аул вошли, а там кругом арыки-арыки, и я на полуторке ехала с двумя солдатами и чуть не перевернулась. И вот такой мостик узкий, а полуторка чих-чих и глохнет. Переключатель постоянно выскакивает с 4-й скорости, так мне сделали рогатку - чтобы подпереть его. И я еду, смотрю, буйвол идёт, здоровенный такой, а я не могу переключить скорость. И так на 4-й скорости и перемахнула через мостик, буйвола зацепила. Сбила с ног, но он поднялся. Мне стучат: «Быстрее давай! Сейчас чечня тебе тут устроит…» Там же чеченцы постоянно нападали на военных, и сколько убивали… С аулов все ушли в горы, а по ночам устраивали вылазки на дорогу, и прямо вырезали…

В одном ауле мы остановились и сколько-то дней прожили. Он пустой совершенно, и мы поселились в этих мазанках. Так днём приходили их старики, поблизости сидят, но в аул не заходят. Фрукты в папаху наложат и пальчиком подзывают к себе. А нас предупредили: «Ни в коем случае! Они сразу хватают и в горы. А там издеваются, особенно над женщинами…» Так мы к ним даже не подходили. Сами такие страшные, глаза прямо блестят, ох какие…

На каких машинах вам пришлось поездить?

Вначале на «полуторке» - ГАЗ-АА. Недавно я у нас на мемориале сфотографировалась на фоне такой же. Но эта красивая, а на фронте все машины несчастные, разбитенькие, деревянные. И на ЗИС-5 поездила – это трёхтонная. А мы часто на аэродромах работали. У нас же батальон в основном занимался обслуживанием аэродромов для ближней авиации. Строили их, а когда по ним отбомбили, мы быстренько всё засыпали, ровняли. И вот случай.

Еду я на полуторке и со мной один солдат. А был дождь, и самолеты как раз вернулись с задания, и их загоняли в капониры. И механики, пока еще налета не было, сразу начинали исправлять повреждения, что-то замазывать. А мы как раз нагрузились и едем мимо капонира с самолетом. Но мою машину по этой грязи занесло, и я крыло задела. Как мне забарабанил по кабине солдат: «Давай быстрее, а то нас сейчас арестуют!» А эта «полуторка» у меня еле ползёт. Так что «полуторка» лёгкая, но она чихает и глохнет. А трёхтонка идёт ровно-ровно. Тоже случай расскажу.

|

|

Со своим механиком – Пидопригорой (1943 г.) |

Когда мы стояли недалеко от Туапсе, и немец так пёр, то меня отправили на нефтебазу. Набросали мне в трёхтонку бочек, а помошника не дали. Одну послали. И вот со всей окрестности идёт к нефтебазе колонна, и я присоединилась к ней. А слышу, гул идет. Вдруг вижу, немец заходит с головы колонны и по всей длине бросает бомбы. Разбил всю дорогу, виляешь туда-сюда, и пока он улетел, мы должны вырваться с этих канав. Кое-как, виляла-виляла, но добралась.

Когда моя очередь подошла, я залезла в кузов, взяла этот пистолет, и начала наливать в бочки. Тут самолет вернулся… Но база же хорошо замаскирована, и чтобы ее не выдать, надо убрать все машины. Мне кричат: «Машину в укрытие!» Я спрыгнула, кинулась заводить, раньше ведь в машинах стартёров не было, надо ручку крутить. Но ручку провернуть не могу. Тот кричит на меня: «Давай отгоняй!» А я просто не в силах провернуть её. Полуторка хоть чихает, а эту никак. Он видит, что я мучаюсь, подбежал, и сам как крутанул, машина сразу завелась. Крикнул: «Беги в укрытие!», и сам отогнал машину. Вот тогда я такого страха натерпелась… Что помошника не дали, не дай бог бы что случилось. Расстреляли бы сразу – тогда с этим очень строго было.

Почти все ветераны признаются, что хоть раз присутствовали на показательном расстреле.

Однажды где-то на поляне такой большой находились, и слышим тюк-тюк, стреляют где-то близко. И ребята нам говорят: «Подождите немножко, тут двоих расстреляли…» Рассказывали, что те сами вырыли себе яму, расстреляли, и там же их и закопали… Но мы этого не видели, только слышали.

У многих фронтовиков не очень хорошее отношение к особистам.

Да, есть такое. У меня вот у сестры муж был особистом, так я к нему тоже не очень. Пусть он и не убивал никого, только пугал, пистолетом стучал, но всё же.

Своих командиров помните?

Командира батальона уже не помню, как звали. А командир роты – Максимов, тот самый, который забрал нас. Хороший человек был. А вот нашего замполита я однажды чуть не застрелила.

За что?

За то, что решил нас поймать. Он был грузин по фамилии то ли Тодуа, то ли Тодоро, как-то так. Две шпалы в петлицах. Как-то мы стояли в Геленджике, там на берегу лесок такой. Мы туда на ночь загоняли машины и выставляли охрану. Там еще какой-то объект ГСМ находился. В общем, меня назначили в караул. Вечером выстроили нас, и объясняют, как нести службу: «Если слышите, что кто-то к вам крадется, вы присядьте. Ветерок маленький, осина дрожит всё время, сучки падают, и в ушах не знаю что. Присядешь-встанешь, присядешь-встанешь, и всё время такая напряженность. И если увидели, что кто-то приближается, сразу кричите: «Стой! Кто идет?!» Но если на третий раз не отвечает, вы стреляйте!»

Я стояла-стояла, туда-сюда, и присяду, и так, и сяк. Потом чего-то положила винтовку на капот и присела. Смотрю, человек идет. Я сразу встала, винтовку схватила и кричу: «Стой! Кто идет?!» Молчит. Я опять как закричала: «Стой! Кто идет?!» и передёрнула затвор. Вот тут он сдрейфил, как закричал: «Свои! Свои!», так испугался. Признался мне потом: «Еще секунда и ты бы меня точно застрелила…»

А можете выделить какой-то самый явный случай, когда вы могли погибнуть?

Когда ранило. Или когда, например, в Геленджике нас обстреливали. Только вышли к кухне с котелками, он как начал палить… Мы кинулись в укрытие, один на другого попадали, эта горячая каша льется нам на голову… А если в укрытие уже поздно, так падали где придется. Лежишь и только слышишь как осколки падают: тюк-тюк-тюк… Думаешь, Господи, хоть бы остаться живой… А что же после войны будет? Вот меня всё интересовало – что же после войны будет?

Получается, Бога вспоминали?

Когда меня в Туймазах провожали, то благословили – Береги вас Бог! Но ни крестика, ничего такого у меня не было. Хотя мама и папа у нас люди набожные. Даже были певчими в церкви. Церковь стояла как раз напротив нашего дома, и на большие праздники старшие ходили с родителями, а мы на подоконнике сидим и смотрим. До сих пор помню, как плащаницу вокруг церкви носили. Но на фронте молитв не читали, а Бога вспоминали: «Побереги, Господи!» А сейчас… В бога мы верим, конечно, да только в церковь не ходим. А так верим. И перед сном всегда «Отче наш» читаю.

Когда вас ранило?

25-го апреля 1943 года. Мы тогда стояли где-то в горах на Кавказе. Какой-то аул что ли, и возле него немец забрался на высотку, а мы перед ней. И в какой-то момент «катюша» подошла, дала залп, и сразу уехала. А мы же остались… И немец как открыл огонь по этому месту… Бьёт и бьёт… Булыжники летят, и надо укрыться. Стали пробираться к подножию горы. Там какая-то овчарня стояла, и мы в нее заскочили. Немного переждали там, и к рассвету стали выползать. Но только выползли, и как он стал бить из миномета… Мы побежали, там какое-то разбитое кирпичное здание стояло, мы туда кинулись. А немец бьёт прямо в шахматном порядке. Кто бежал, а кто и упал… Многие там не поднялись… Нам кричат – ложись! Залегли, но слышно как осколки падают – тык – тык – тык… Потом побежали дальше. А сзади меня бежал солдат, уже пожилой. И он меня спрашивает: «Девушка, вас ранило? Чего-то за вами кровь…» Затащили меня в развалины, этот мужик разорвал на мне обмотки – осколок перебил берцовую кость. А я сгоряча и не почувствовала… Но эвакуировать меня сразу не получилось, и когда привезли в госпиталь, нога аж чёрная была – началась гангрена.

Хорошо мне в Тбилиси попался хороший хирург. Грузин. Он посмотрел, молодая девушка, надо ногу спасать. А другие там не считались, резали только так, поэтому и столько инвалидов после войны было. Очнулась после операции, меня посадили, нога уже в гипсе. Но боль такая жуткая, что терпеть не могла. И не проходит. Потом меня опять на стол, гипс разрезали, а там черви… Почистили всё, опять наложили, но нога нормально не заживала. На костылях ковыляла. Однажды пошла в туалет, а пол скользкий, у меня костыли разъехались, и я как упала… Обратно привезли на каталке. Но лечили хорошо, отношение доброе. Но сколько же девушек там лежало. Койки одна к одной стояли, только нога проходила.

Два месяца я лечилась в Тбилиси, потом привезли меня в батальон, а нога никак не заживает. Врач была хорошая, молодая, и она видит, что я мучаюсь, не то, что ездить, ходить нормально не могу, и сделала меня своей помошницей вместо медсестры. Расскажет, что сделать, ключи оставляет, а сама идёт по ротам. Батальон же разбросан. Немножко меня обучила, и я оставалась вместо неё. На случай, если солдаты придут что-то просить. Многие разотрут себе ноги, что-то такое по мелочам, из-за чего в госпиталь не берут. А из лекарств только стрептоцид да сульфадимезин. И снимала пробы на кухне.

Два месяца кое-как промучилась, но нога всё не заживает, и меня опять направили в госпиталь. На этот раз в Батуми. Я скажу, что в Грузии война почти не чувствовалась. Такая тишина… Хотя в Батуми побольше военных, их туда из Керчи на передышку выводили. Они на танцы бегали и мы. Особенно морячки хорошо танцевали. Помню, с одним танцевала, а он говорит: «Мне надо бежать, у нас катер на корабль уходит!» Вот ведь, такое время, а ещё на танцы ходили…

В Батуми мы жили на берегу моря, и во время шторма галька летела нам прямо на балкон. А там у нас лежал один лейтенантик, совсем молоденький, светленький, у него ранение в спину. Так он от болей и плакал, и настроение плохое, грустил сильно. То кричит вовсю от болей… И меня ребята иной раз попросят: «Аня, зайдём к нам в палату, надо поднять ему настроение…» Потому что его выписывают, и он боится второй раз на фронт попасть. Ведь если один раз смерть увидел, то второй раз ещё страшнее…

В общем, два месяца в Батуми пролежала, подлечили, а нога не заживает и всё тут. И на комиссии меня комиссовали на шесть месяцев. С расчётом на то, что я дома окончательно подлечусь, и меня опять призовут. Запомнилось, что в дорогу выдали банку американской тушенки. Так вы думаете, я её в дороге ела? Нет, домой привезла, потому что знала, дома с продуктами совсем туго…

Приехала, но и дома нога не зажила. В мае 44-го время подошло, вызвали в военкомат, осмотрели, и уже полностью комиссовали. Говорят мне: «Пойдёшь к нам секретарём работать!» Но я почему-то не согласилась. Пришла домой, подумала-подумала, надо же работать. А работать негде… Две сестры работали в башмаковском госпитале, а больше считай никто и не работал. И я думаю, что мне делать? Списалась с Туймазами, и узнала, что мой знакомый переехал в Петровск, где я на практике работала. Ему написала, и он сразу ответил: «Конечно, приезжай! Работу дадим».

Поехала туда, стала работать, но я же долго стоять не могла. Да ещё раздетая, ничего у меня нет. Из шинели мне сшили пальтишко. Но я же рассказывала, что там жила с одной девушкой, с которой на танцы вместе ходили. Она уже работала заведующей холодильника, и опять взяла меня к себе в комнату, и, конечно, видела, как я живу. И чем помочь мне? Так она иногда давала соль из холодильника. Ведёрочко наберёт: «Будешь идти домой, заберёшь. Но продавай не стаканчиками, а сразу все ведёрко! Чтобы тебя не видел никто. И на эти деньги будешь лучше питаться и купишь чего». Так я там и проработала пару лет.

Победу там встретили?

Да, в Петровске. Все кричали, плакали… И радовались, танцевали. Но сколько погибло, сколько калеками остались, ужасно…

|

|

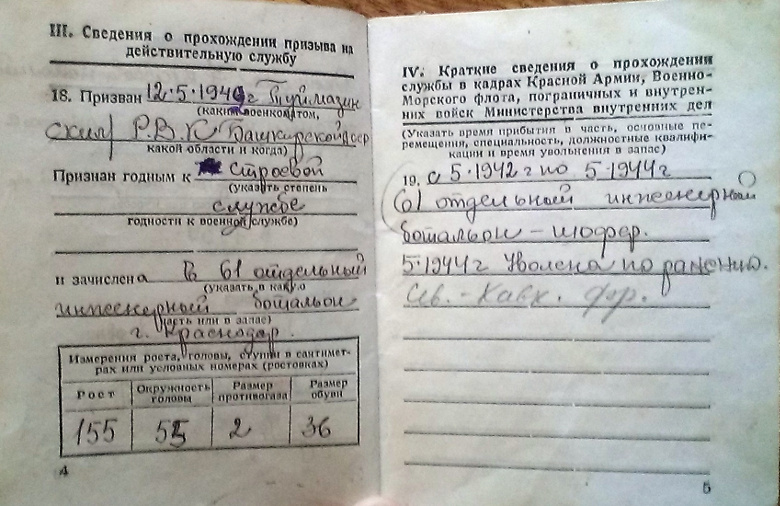

Страница из военного билета |

Говорят, после войны в тылу со стороны женщин было плохое отношение к фронтовичкам. Мол, вы там на фронте налево и направо…

Были разговоры, но меня никогда не попрекали. Я когда приехала домой, мама мне рассказывает, такая-то вернулась по беременности. Были же такие, которые специально хотели забеременеть, чтобы их комиссовали. И вот помню, что эту беременную тоже попрекали, но её родители были рады, что дочь вернулась живая и здоровая. И знаю, что многие из армии вернулись домой беременными.

А у вас в батальоне такие случаи были?

От нас по беременности только одна девочка уехала. Как-то прибыли к нам со Ставропольского края на тракторах. И на одном тракторист – парень, и при нём помошница девушка. И вот дошло до того, что они полюбили друг друга, и она забеременела. Ну что, ему ничего, конечно, а ей собрали какие-то вещи, пелёнки-распашонки, и отправили куда-то. Ведь Ставрополье было еще под немцами.

Извините за вопрос, а у вас не появилось такого желания – таким способом вернуться домой?

Мы втроем крепко дружили, и когда ещё только попали на фронт, сами себе дали клятву – вернуться девушками. Помню, где-то лежали перед сном, и Груня сказала: «Как пришли девочками, чтобы девочками и ушли!» Чтобы не стыдно было потом…

Многие бывшие фронтовички признаются, что к ним приставали офицеры.

Был один случай. Я уже, когда после ранения была помошником врача, мне отдельную комнатку выделили. А на 1-м этаже дежурил незнакомый офицер, старший лейтенант. И вот я однажды проснулась, а он сидит на моей кровати и руку уже под одеяло просунул, на бедро положил. Я вскрикнула, а он говорит: «Тихо! Тихо! Я сейчас уйду», и ушел. Но так мне было неприятно, думаю, не дай бог…

Как вы считаете, женщинам есть место на войне?

Женщинам на фронте очень тяжело даже в бытовом плане. Надо же помыться, туалет… А вошь как заедала? Помню, за всё время отступления всего раз нормально помылись. Пришёл санпоезд, встал в каком-то ущелье и со всей округи к нему стали подходить войска. С той стороны бегут, с этой, и все туда. Там с нас снимали всё, прожаривали в бочках. Народу кругом полно, мужики шумят, матюкаются… Как увидят девушек, сразу за нами. Некоторые прямо голые, жизнь уже видели. Наши их отгоняют…

Землянки себе сами строили. Помню, в одном месте в ущелье пришлось строить. Пошли, мужики пилят, обрубают ветки, а мы вытаскиваем оттуда эти стволья. Две девочки на плечо и оттуда карабкаемся.

А в землянке посреди стоит печка, и мы лежим ногами к ней, чтобы хоть ноги успеть высушить. А с этой стороны мужчины лежат. Под себя какие-то прутья набросаем, на них шинели, шинелью накроемся, и всё…

Но самое тяжелое – постоянный недосып. Вроде только прилёг, сразу кричат – «Подъём!» Без раздумий встаём и бежим на аэродром. Надо же быстро всё засыпать и заровнять. Бежим, а где-то рядом прожектор ведёт самолет, зенитчицы бьют-бьют, но никак не попадут. Кругом страшно всё горит, освещается, и не знаешь, куда деться… И только упадёшь, к земле прижмёшься – «Господи, хоть бы остаться живой… Хоть бы остаться живой… А что же после войны будет?» Но встаёшь и дальше бежишь, хотя так страшно…

А другой момент взять. Мы чего только не возили, и горючее, и щебень, и кухню я на «полуторке» возила, и за продуктами ездила. Но самое страшное, это возить раненых и убитых. Помню, в одно ущелье подходили поезда, и мы там разгружали раненых. Это я вам скажу не для слабонервных… А однажды нас отправили собирать убитых прямо с поля боя. Стоял сильный мороз, очень холодно, и нам привезли что-то перекусить. А как на снег садиться? Так что вы думаете, садились прямо на трупы и ели… Хотя я была до того брезгливая, что даже если немного запаха бензина, то уже не могла есть. А тут сидишь на задубевшем трупе и ешь… Вот что война с людьми делает…

А в Геленджике когда стояли, там большой аэродром работал. Вот там нам тяжеловато пришлось. До Новороссийска морем всего девять километров и наши туда летали, помогали десанту на Малой земле. Но сколько же там погибло… Туда высаживают, а у нас волнами прибивает… Только идём и собираем…

А у вас на фронте не было ощущения, что людей у нас не берегут?

Нет, мы не думали, что слишком большие потери. Людей, конечно, жалко, но это война… И что бы было, если бы мы не посылали и жалели людей? Да, они погибли, но спасли Родину.

В наших огромных потерях сейчас принято винить Сталина. Как вы к нему тогда относились и как сейчас?

Мы все к Сталину очень хорошо относились. С его именем шли в бой, и это не пустые слова. Так и было. Если бы не он, мы бы войну не выиграли. Только благодаря ему победили. И сегодня я его приветствую, только самое хорошее могу сказать.

А у вас на фронте какое чувство было, что останетесь живой, или что погибнете?

Наверное, всё же Бог мне помог. Я почему-то всегда верила, что останусь живой. А кто не верил, тот погиб. Помню, когда в горах ездили, на этом узком серпантине навстречу машины, и я к горе прижимаюсь. А оттуда сверху глянешь, море с пятачок… Так страшно было ездить, и сколько машин там разбилось, а я вот до сих пор живая…

А из ваших подружек кто-то погиб?

Нет, все живые остались. При мне в батальоне из девочек вроде никто не погиб, и когда в госпиталь уезжала, они все меня провожали. А уже после войны, в 1952 году я получила письмо из Уфы от Груни Черепановой. Она написала, что все вернулись живыми: «Приехала домой, а работы нет. Работаю в клубе…» Но это письмишко я в этих постоянных переездах потеряла, и так ни с кем и не встретилась. Очень жалею, что не написала раньше в передачу «Ищу тебя». А сейчас уже, наверное, поздно…

А Машу Шурыгину, с которой мы вместе в Туймазах работали, призвали после меня. Мне рассказали, что она окончила курсы медсестёр, а они же прямо в бой шли. Так что мне ещё повезло, что я в этом месиве не была… А после войны она окончила мединститут и стала врачом.

Как сложилась ваша послевоенная жизнь?

Пару лет проработала в Петровске, а трест находился в Саратове, и они по всем своим комбинатам проводили набор на курсы бухгалтеров в Куйбышев. Там девочки со всего союза учились. Окончила эти курсы и работала уже бухгалтером. А моя старшая сестра была за капитаном особого отдела, и их часть тогда стояла в Смоленске. И она мне написала: «Чего тебе там мучиться? Приезжай к нам!»

Но только приехала к ним, устроили меня бухгалтером в стройбат, а их часть передислоцируют в Брянск. И я поехала с ними. А в этом батальоне работали репатриированные солдаты. Украинцы в основном. И вот когда мы переезжали, квартиру сняли, и хозяин решил сделать косметический ремонт. А я в этот вечер пошла на танцы. Вернулась, они на полу спят, и я тоже рядом легла.

Вдруг на рассвете такой шум, крики: «Обокрали! Обокрали!» Муж сестры вскочил, сапог нет, того нет. Под подушкой лежали пистолет и секретные документы. Так пистолет на месте, не взяли, а документов нет… Он аж затрясся, ведь за утерю секретных документов ясно что полагается… А когда мы разгружались, нам помогали два солдата. Один из них высокий, здоровый парень, даже фамилию помню - Шкребко. А второй такой худенький, несчастный. И видимо, когда помогали нам, присмотрели, где, что. И не только нас, семь квартир тогда за одну ночь обокрали.

Муж сестры взял сапоги у хозяина и сразу в часть побежал: «Ясно, это только они могли!» Там узнал, кто стоял на посту, а тех сразу на допрос к себе в землянку: «Вещи, черт с ними, но где документы?!» Те не признаются: «Ничего не знаем!» А у меня украли буквально всё. И вещи, что сложила на стул, и чемоданчик, а там и все мои вещи, и все документы… Даже одеться не во что, чтобы на работу пойти… И главное - никто ведь не проснулся! Когда они потом всё-таки признались, то рассказали, что часть вещей по дороге выбросили, что-то в Десну бросили, в общем, ничего не удалось вернуть. Но я уверена, наверняка они быстро сплавили всё.

Потом суд был, мы ходили, они рассказывали, как видели, как я вернулась, подождали, пока легла спать и уснула. Их всё пытали: «Что вы им подсыпали?» Всё не верили, почему никто не проснулся. А кто-то говорил, что они кость с кладбища таскали вокруг дома, всякие разговоры ходили. В общем, дали им по 20 лет. А муж сестры до того переживал, что его из партии исключат, что его даже парализовало. Но потом всё прошло, только пару лет назад умер. И вот когда мы в Брянске жили я познакомилась с будущим мужем, он там в автобатальоне служил. Владимир Константинович родом из Винницкой области, и его призвали в 17 лет. Но у него мать была полячка, так его направили служить в Войско Польское. Он тоже автомобилистом был.

|

|

Муж – Владимир Розворский (1944 г.) |

А в 1950 году нас направили на восстановление Молдавии. Муж работал диспетчером в «Граждансстрое», но как же тяжело поначалу пришлось… Мало того, что жили впроголодь, так и жить приходилось где придётся. Вначале с маленькими детьми жили в курятнике, потом в каком-то подвале, потом в гараже. И так мы мучились до 1971 года. Мотались по всяким местам… А я с 55-го года в аэропорту работала, и встала там в очередь на жильё. Как фронтовичке вроде льготы полагаются, но там начальник аэропорта после землетрясения в Ашхабаде всех своих стал сюда тянуть, и им жильё в первую очередь. А я три года стояла первая на очереди и всё никак не могли мне дать. Меня всё назад и назад… И только когда попали с мужем на приём к Хренову, поговорили с ним, Владимир Александрович сразу поднял трубку: «Почему вы ей не выделяете?» И в сентябре 1971 мы сюда переехали, а в октябре муж умер… Сердце отказало, сказались все эти фронтовые штучки… На пенсию вышла с должности главного бухгалтера аэропорта, но потом ещё до восьмидесяти лет работала.

Большая у вас семья?

У меня сын, дочь, внук и две правнучки.

|

|

9-е мая 2011 г. |

Война вам потом снилась?

Да, поначалу очень часто. Вздрагивала во сне… Да и сейчас порой ночью просыпаюсь и никак не могу заснуть. Всё крутится в голове, лезут всякие воспоминания, одно, другое, особенно, то, где страшно было… Например, когда мы в первый раз в Геленджике попали под сильную бомбежку. Мы тогда там щебёнку возили. Слышим: «ву-ву-ву», значит приближаются… Потом побежали, и такие крики «Ложись! Ложись!» Я упала, голову за какой-то камень спрятала, и считаю, сколько самолетов летит. Так я думала, это воробьи летят, столько этих самолетов налетело. Как птицы… И как начали бросать эти бомбы, этот свист… А я всё так и лежу там. Кто-то мимо меня бежал, схватил за руку и в погреб затащил. Кто-то сверху ещё навалился… Страшно очень было, когда нарастает этот гул «ву-ву-ву» и потом вдруг «вью-ю-ю-ю», начинается… А как только улетели, мы сразу на поле, давай засыпай, подсыпай…

|

|

В наши дни |

| Интервью и лит.обработка: | Н. Чобану |