Я родилась 4-го июня 1922 года в Костромской области. Нерехтский район, деревня Юрино. Отец у нас окончил церковно-приходскую школу, считался самым грамотным в деревне, и он хотел, чтобы мы с сестрой выучились. А в нашей деревне даже школы не было, так мы в 1-й класс ходили пешком аж за три километра. Когда четыре класса окончили, вроде мы и не хотели с сестрой учиться, но он настоял: «Нет-нет, давайте дальше учиться!» Восемь классов окончила, и тут отец умер. Молодой, всего 48 лет…

У нас тут в Нерехте, где сейчас 1-я школа, располагался политпросветтехникум, и я в него поступила. Через три года окончила его, и как раз на 22-е июня у нас был назначен выпускной вечер. Мы все приготовились, стол накрыли, к 12 часам должны были собраться. Вдруг приходит однокурсник и говорит: «Девчонки, война!» - «Как война?» Тогда ведь по квартирам радио почти не было, только эти рупоры висели на улицах. – «Да, война! Я сейчас шёл и слышал, как объявили…» Ну что, вечер всё равно прошёл, но настроение уже, конечно, совсем не то. Получился грустный вечер прощания, никакого веселья… Всех ребят на второй же день забрали в армию.

И в первые же дни войны призвали в армию и мою сестру. Таисия старше меня на три года, она успела окончить медицинский техникум и работала медсестрой в Ярославле на заводе «Красный Профинтерн» (ныне крахмало-паточный комбинат «Ярпатока» - прим.ред.) Мы с мамой, конечно, поехали в провожать её. Проводили, но проводы получились совсем грустные. Когда поезд поехал, мама побежала за ним, упала… В общем, горько всё получилось…

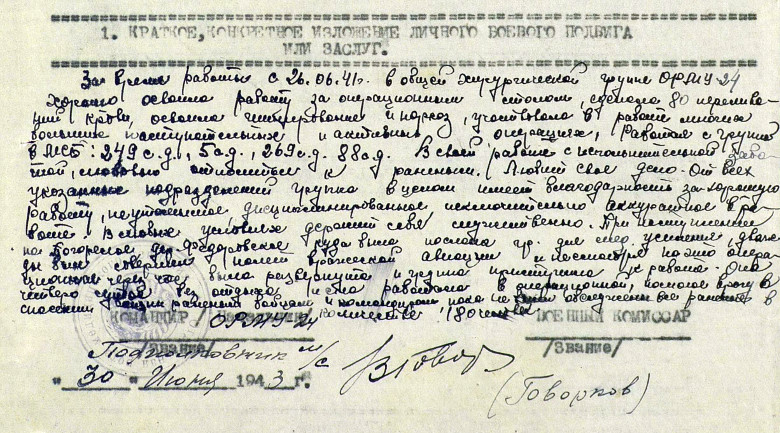

И вот моя сестра с июня 41-го по декабрь 45-го служила в армии. Всё время была операционной сестрой в полевом госпитале. А это же самые больные, самая кровь… После операции кого в госпиталь, а кого и на тот свет… Их сразу отправили под Москву. Как она рассказывала, жили в землянках, без света, без всего… Операции проводили при керосиновых лампах. Рассказывала, что однажды измотанный санитар, который во время операции держал над раненым лампу, уснул, и стекло с лампы упало прямо на открытую рану… И они сами, когда большой поток раненых, так выматывались, что стоя засыпали. Но руки-то у всех в перчатках, стерильные, так часто и падали с поднятыми руками… Но главное – прошла всю войну, и вернулась живой и здоровой.

|

|

Таисия Беляшина и Мария Овчинникова |

|

|

Наградной лист на сестру Таисию |

А уже в конце июня мы получаем повестку из военкомата – по комсомольским путёвкам нас направляют на трудовой фронт. Ну, отказаться же невозможно и собрались. А у нас был такой учитель по географии, физике и истории - Соловьёв Николай Кириллович, и его назначили нашим руководителем. Он нас успокоил: «Девчонки, ничего не берите, там нас обмундируют, всё выдадут…» Ну, мы и поехали налегке. Кто в чём, туфельки, тапочки...

Приехали под Ленинград, город Луга. В какой-то деревне на второй же день нам расчертили где, что копать. Выдали вот такие тяжёлые лопаты, черенки огромные, необтесанные. Мы его спрашиваем: «Николай Кириллович, нам бы хоть рукавицы». - «Потом привезут…»

Ну, начали копать противотанковые рвы. Шириной метра полтора, а глубиной метров пять. Копали весь световой день. До кровавых мозолей… Первое время пришлось оче-ень тяжело. Болели и руки, и спины, и всё, что угодно. Мозоли никак не заживали. Мы ходили по деревне, собирали какие-то тряпки, чтобы обмотать ладони. Намотали, но толку немного…

А кормили как?

Не скажу, что ходили голодные, но кормили нас, как могли. А спали в деревне. Нашей группе из семи человек отвели такой домик, там старушка хозяйка. Но в домике было очень неуютно. Это же лето, и мы эту бабушку спросили: «А у вас нет сеновала?» - «Есть». И стали спать на сеновале, хоть там и клопы и что угодно.

Но не прошло и месяца, как полетели немецкие самолёты. Они раньше по ночам летали, мы только гул слышали, а тут уже днём стали летать. Они почему-то не очень высоко летели. Мы слышали шум моторов, и даже научились определять, наш летит или немец. У них же совершенно разный шум двигателя. У немецких вроде как с небольшим треском, а у наших спокойный.

Эти самолёты и листовки сбрасывали. В них немцы бахвалились, что «… к новому году война закончится, и мы будем праздновать победу в Ленинграде, в ресторане «Астория». Я одну листовку долго хранила, а потом она где-то затерялась.

А разве не запрещалось их читать?

Нет, никто нам не запрещал их читать, хранить, я ведь её и домой привезла. Там мы проработали июль, август, сентябрь, и уже стали бомбить. Но за всё это время нас так и не одели. Из рабочей одежды ничего не выдали, только перчатки. Главное, нам не выдали обувь. А наша, в которой мы приехали, очень быстро пришла в негодность. Подошвы, что оставались, мы их верёвочками подвязывали…

Когда нас бомбили, мы в этот ров ложились, и, слава богу, у нас никого не убило и не ранило. Но эти воронки было совсем недалеко – метров двадцать-тридцать. Вначале было, конечно, очень страшно, а потом как-то привыкли что ли, и ничего. Думаем, ну и ладно, спрячемся…

А потом, к октябрю месяцу Ленинград уже очень бомбили. До него километров сто, наверное, но и оттуда мы видели зарево над городом… Кроме того, немцы сильно бомбили Гатчину, а от неё же совсем близко до Ленинграда.

И нас от Луги перевели ближе к Ленинграду. Как раз близко к Гатчине. Там прекрасный сосновый бор, как сейчас его вижу. В нём мы вроде как отдыхали, и питание нам туда привозили. Но вскоре, утром рано на Ленинград пошла немецкая мотопехота. Видимо прорвали нашу оборону, и ехали по дороге с этими своими флагами с чёрными крестами… Мы попрятались в этом бору, и Николай Кириллович нам говорит: «Девочки, больше нам тут оставаться нельзя! Спасайтесь, кто, как может…» Ну, мы и пошли…

От самой Луги шли пешком. Потом нас где-то подобрала машина, немного проехали, потом пешком прошли до Малой Вишеры. Там прицепились к товарному поезду, сколько-то километров проехали, но машинисты нас увидели и с поезда сняли – «Нельзя!» Опять пешком по дороге… А кормились… Где попросим, где-то нас покормят. Хоть немножечко, но дадут. В общем, было и тяжело, и голодно, и страшно.

Но мы-то хоть шли налегке, у нас же вещей почти не было. А в это время по дорогам уже шло очень много беженцев, так на них страшно было смотреть… Они и скот вели, и детей несли, кто на руках, ведь таких колясок как сейчас не было. Везли в деревенских тележках эти котомки, чемоданы, кто, как, в общем, все в слезах… И что вы думаете? Как только скопление людей, немцы непременно бомбили. Самолёты летали на бреющем полете, бомб сбросят и поднимаются выше… Жертв было очень много, но мы не останавливались, шли дальше просёлочными дорогами. На большие дороги не выходили, старались идти просёлочными.

В общем, с трудом пополам, добрались до Рыбинска. Когда я вернулась домой, меня дома не узнали: чёрная, усталая, худая… В обмотках, подошвы от туфлей привязаны к ногам… Мама меня увидела и воскликнула: «Господи, да как же я тебя откормлю?» - «Ничего, поправимся…» И говорит мне: «От Таисии нет никаких писем». От неё только почти через год первое письмо пришло. А у меня была ещё одна старшая сестра. Она до войны вышла замуж и жила отдельно. Но как война началась, мужа у неё сразу призвали, но он почти сразу погиб, и она вернулась к маме.

А я же приехала без документов и мама мне говорит: «Так ведь вас судить будут! Вас же как дезертиров будут считать…» А мы с Марьей Петровной Егоровой, вместе уходили и вместе вернулись. Я пошла к ней: «Слушай, Маша, а ведь нас будут судить…» - «Ой, и верно…» Подумали и она предложила: «Знаешь что, идём в военкомат». – «Нет, идём лучше в горком комсомола».

Пришли с ней в горком комсомола, а там секретарём была такая молодая девушка, Смирнова что ли. Она нас выслушала и говорит: «Девчонки, идите в военкомат! Вас ведь через военкомат призывали». Пришли в военкомат, а там был такой Березин. Мы все говорим на О, а он уж очень на О. И он нам говорит: «Девчонки, немедленно устраивайтесь на работу! Завтра же придёте ко мне с листом, что устроились на работу». Господи, а куда устроиться-то? У нас ведь ни специальности, ничего нет. Можно сказать со школьной скамьи забрали… А моя сестра работала швеёй в промкомбинате, и она меня устроила надомником. Она приносила мне крой, а я шила на нашей машинке «Зингер». Принесла мне бумагу, мы её отнесли в военкомат, ну и ладно…

И всю зиму, месяцев пять я работала надомником. План мне давали, я его выполняла. А 8-го апреля 1942 года из военкомата пришла повестка – «явиться с вещами…» Пришла в военкомат, меня спрашивают: «Защищать Родину будем?» Отвечаю: «Ну, а как же? Конечно, будем!» В то время по призыву ЦК Комсомола женщины заменяли, где можно, мужчин. Вот мы и пошли на фронт как добровольцы. Хотя нас и не спрашивали, ничего, просто призвали в армию… Но комиссия была. Тут сидят военные, тут медики: «На что жалуетесь?» - «Да, вроде ни на что…» Посмотрели глаза, постукали по рукам, по ногам, всё нормально. И всё – «годная…»

Потом за ними приехал сопровождающий, какой-то командир. С ним приехали в Ярославль, там таких как мы со всей области собрали в клубе «Гигант». Очень много. Помню, когда приехали, шёл страшный дождь. Но в первую очередь нас накормили, напоили горячим чаем и мы отошли.

Ну, и стали всех распределять по группам. Стали учить ходить строевым шагом, читали воинские уставы. Всё это быстро, скоро. В конце мая приняли присягу. Конечно, на присягу никто ко мне не приехал. Да и ни к кому не приехали. И только после принятия присяги нас обмундировали. Но как? Ничего же ещё нет, девушек в армии ещё мало было. Поэтому выдали мужские гимнастёрки, широченные такие. Брюки-галифе. У меня никогда не было хорошего волоса, а у тех у кого были длинные, тут же обрезали. Сразу слёзы… Выдали английские ботинки вот на такой подошве, типа деревянной, не гнулись. И помню, что выдали чулки серого цвета. Толстые такие. Мы посмотрели на себя, ну что это, страшные такие…

Потом стали распределять по частям. А у нас был очень хороший командир дивизиона - Дмитрий Орёл. Он пригласил: «Девчата, давайте ко мне, в зенитную артиллерию». Нам было все равно, мы же не представляли, что это такое. Так я попала в зенитно-артиллерийский полк. Но полк был большой и его батареи разбросаны чуть ли на половине Ярославской области. Некоторых в Буйнакино определили, там прожекторный дивизион что ли. Какие-то части в Рыбинске стояли. А я попала в среднюю зенитную артиллерию, и нас отвезли на Константиновский нефтеперегонный завод (ныне Ярославский нефтеперерабатывающий завод «имени Д.И.Менделеева» - прим.ред.) Это километрах в пятидесяти от Ярославля, недалеко от Тутаева. Во время войны этот завод имел всесоюзное значение - он снабжал всю авиацию горючим и огнеупорной краской. А у немцев разведка работала прекрасно, они все наши стратегические объекты знали, и им, конечно, очень хотелось вывести из строя этот завод. Но мы охраняли не только предприятие, но и железную дорогу.

У нас три батареи. Сам завод за Волгой, но с той стороны одна батарея, а на этой стороне две. Меня определили на 1-ю батарею. Ещё когда нас на комиссии проверяли, у меня отметили очень хорошее зрение, и поэтому назначили визразведчиком – визуальным разведчиком. А разведчик зенитной артиллерии – это глаза и уши батареи. В мои обязанности входило опознать самолёт: какой марки, откуда летит, в каком направлении, русский или немецкий.

Многое я определяла с помощью приборов. Помимо биноклей и дальномеров был ещё такой …, забыла, как называется. Ну, он такой на высоких ножках. В него смотришь, и он приближал и увеличивал. Примерно как бинокль, только во много раз больше. Вроде телескопа. Вот мы в него наблюдали, и всё было видно. Но и просто на слух, по шуму моторов могла сказать – бомбардировщик, истребитель или разведчик летит, наш или вражеский. Этому я научилась ещё на трудовом фронте. Потом эту информацию мы докладывали по телефону командиру взвода. Учили нас по картинкам определять типы самолетов. Были целые альбомы с силуэтами. Кое-что до сих пор помню: «мессершмидт», «юнкерсы», «рама»...

Много было налётов?

Вначале очень много. Когда в июле 42-го мы только приехали туда, уже шли налёты. Они ещё до этого начались, а при нас уже много самолётов прилетало. Чтобы один прилетел, такого никогда не было. Чаще до 20-30 самолетов за ночь. В воздухе разворачивалась целая война. Летит немецкий самолёт, его сопровождает истребитель, да не один. Наши истребители тоже поднимаются, включаются прожекторы, небо освещается, как днём…

А вы по самолётам попадали?

Насколько я знаю, мы всего один самолет сбили. Он в свете прожекторов загорелся, но упал только за Рыбинском. Нам позвонили из Бологое и сообщили, что самолет упал в районе Рыбинска. Благодарность нам выразили.

Но как бы немцы ни бомбили, но в сам завод ни разу не попала ни одна бомба. Вокруг только. Много бомб попадало в воду. Кроме того, солдаты оборудовали ложные батареи, освещали их огоньками, чтобы немцы их бомбили. Но где-то в начале 1943 года одна бомба попала в нашу батарею. Взрыв произошел недалеко от одного из орудийных расчётов, и все девять ребят погибли… Кроме того ранило прибористов, дававших данные для стрельбы, которые находились неподалеку. Кажется, тогда и ранило мою подругу – Антонину Огонькову. Она до сих пор, слава богу, жива, но уж лучше бы умерла, так мучается… Осколок ей попал в шею, и повредил щитовидную железу. И она всю жизнь мучается, инвалид… А ещё до этого с ней был случай.

В 42-м, наверное, году, во время одной сильной бомбёжки, все стреляют, а наша батарея молчит. А я же как раз на посту разведчиков. Тут и дальномер, тут и прибористы, и все думают, почему наша батарея молчит? Потом я поглядела, господи, да что ж такое? Антонина, она дальномерщиком была, стоит, а командир взвода у её виска держит пистолет и кричит на неё: «Давай высоту! Давай высоту!» Она чуть не плачет: «Я не могу! Я не вижу!» Он опять на неё: «Давай высоту!» - «Я не вижу…» А у нас же отрабатывали взаимозаменяемость. Когда всё спокойно, нас учили на каждом приборе работать. Даже учили, как стрелять из орудий. Мы всё знали, но нам было тяжело заряжать орудие. Все-таки снаряд 16 килограммов… Я подошла к нему: «Разрешите мне посмотреть!» - «Нет, мы сами!», но тут Антонина падает в обморок… Ну, тут, конечно, кто-то встал за дальномер, высоту дали и открыли огонь. А Тоню в санчасть и на другой день отправили в госпиталь. Там определили, что у неё от постоянного нервного напряжения произошло разбалансирование зрительного нерва. Какое-то время она не могла видеть, долго лежала в госпитале. Потом всё прошло, но после этого её так ранило. Вот такая несчастливая…

Так что 1942 год получился ужасным. Эти постоянные налёты… После них нужно отдохнуть, но жили-то в неотапливаемых землянках. А зима выдалась очень холодной. Когда стояли на посту, ноги к сапогам примерзали. Носков не было, только портянки. Сушить их негде. Ложишься на нары, под себя эту портянку кладёшь, а тут опять тревога. Полторы минуты на сборы и бежишь… Но мы всё пережили. Думали о победе, и не считались с трудностями.

Весь 42-й немцы бомбили, и примерно до лета 43-го. А потом только разведка летала. Даже в конце 43-го разведчик прилетал. Я как раз на посту стояла. Вдруг, слышу шум немецкого мотора, господи, сама себе не верю. Потому что их уже долго не было. Докладываю командиру батареи – «слышу шум немецкого мотора!» Он не поверил: «Да ты с ума что ли сошла? Немецкий самолёт? Днём?!» Прислушались, но никто не верит. Я настаиваю: «Точно шум мотора, давайте батарее команду – готовность №1». И тут из Бологое передают по телефону, что в нашем направлении летит немецкий самолёт. Вот тогда мне уже поверили. Сразу же объявили боевую тревогу. Но он летел на очень большой высоте, потом ещё выше поднялся, пошумел и пропал. Но за этот случай меня наградили медалью «За боевые заслуги».

А дальше, уже налётов не было, всё спокойно. Поэтому под конец 1944 года наш отдельный зенитно-артиллерийский дивизион перевели в Прибалтику. Там в Латвии тоже бомбили, но больших жертв не было. Но вот сами латыши относились недоброжелательно. Было даже два случая, когда солдат, которые носили строевые записки в штаб дивизиона, убили. После этого наши ребята стали ходить по двое-трое и с оружием. Правда, когда мы победили, латыши всё-таки бросали нам цветы и кричали: «С Победой!»

Но одну батарею из дивизиона оставили в Ярославле. На всякий случай. Мы располагались там, где сейчас стадион «Труд». Если знаете, там недалеко железнодорожный мост. У разбитого стадиона были землянки, в которых жили пленные немцы. И наша задача была приглядывать за этими немцами. Они нам что-то кричали, мы понимали только «фрау», «морген», «гутен абен». Но близко мы их не видели. Их очень строго охраняли. Забор, колючая проволока, но мне кажется, что они и не пытались убежать. Говорили, что эти немцы работали очень здорово, честно, красиво. Во-первых, они восстанавливали шинный завод. Потом восстанавливали махорочную фабрику, которая была здорово разбита. И восстанавливали этот стадион. Вот там я и закончила войну.

9-е мая помните?

Конечно, помню! Утром всех построили, и объявили очень торжественно. Командир всех благодарил. А потом стреляли, кто из чего. Кто из пистолета, кто из винтовки. А уже вечером нам разрешили выстрелить из орудий. На батарее было четыре орудия, и мы из них выстрелили, вроде как салют дали.

А какой был состав батареи: по национальности, по возрасту?

Ну, большинство, конечно, мужчин. Пожилых немного, в основном молодёжь. А по национальности очень пёстрый состав. Наверное, все национальности: и татары, и грузины, и узбеки. У нас, например, командиром батареи был грузин. Командир дивизиона был украинец – фамилия Орёл. Настоящий был орёл! В общем, самые разные национальности. Но отношения были самые лучшие. Все как единая семья. Но дисциплина была очень строгая. Очень! Причем, нам, девчонкам, не давали никаких поблажек. Никаких!

|

Как-то во время большого налета на батарее не хватило снарядов. А склад с ними находился за 300-400 метров. Так весь наш взвод управления: разведчиков, прибористов, сняли с постов и отправили таскать эти снаряды. В ящике по три снаряда, каждый весит 16 килограммов. Так даже нам, девчонкам, на спину кладут этот ящик, весом под 50 килограммов, и мы, согнувшись, его тащили. Спустя какое-то время я попыталась поднять этот ящик и не смогла… А тогда, видимо, организм сработал на пределе своих возможностей. Так что с дисциплиной было очень строго. Даже как-то на гауптвахту чуть не попала. Вроде бы и не за что, но наказали.

Командиром батареи у нас был Сергеев. Хороший офицер. А я уже сержантом была, помогала ему в делах, и его подпись очень хорошо знала. Он даже сам не понимал, он это расписался или я? И как-то надо было отнести в штаб строевую записку, а комбата на батарее нет. Старшина подходит ко мне: «Сержант, подпиши мне за Сергеева!» А в строевой записке дежурный доклад – что с личным составом, кто заболел и прочее. Формальность. Ну, я и подписала. Он приходит в штаб, а Сергеев-то там. И он говорит старшине: «Давай я строевую-то подпишу». А тот отвечает: «Да она подписана…» Ну, он виду не подал, промолчал, но когда вернулся на батарею, весь состав построил: «Сержант Беляшина – два шага вперёд!» Выхожу, и он мне за самоуправство влепил три наряда вне очереди… Но я их не отбыла. Это случилось как раз перед окончанием войны. Я там двое суток побыла на кухне, картошку почистила на всю батарею. Потом мне говорят: «Выйди-ка на улицу». Выхожу, там стенгазета висит. В ней нарисован солдат – я, непохоже, правда, и вот так со стола спускается лента, на которой написано – самозванец... (смеётся).

|

|

В наши дни |

Как сложилась ваша послевоенная жизнь?

После демобилизации я вернулась домой, в Нерехту. Окончила техникум, училась заочно в Ленинградской финансовой академии. Всю жизнь проработала финансистом, но воинская закалка и дисциплина остались со мной на всю жизнь. Я до сих пор легко могу встать посреди ночи, как когда-то на фронте поднималась по тревоге. На встречи всегда прихожу к строго назначенному времени. Держу своё слово. Надо - так надо!

| Интервью: | С. Смоляков |

| Лит. обработка: | Н. Чобану |