Я родился в день смерти Ленина, т.е. 21 января 1924 года в небольшом селе на Днестре Попенки Рыбницкого района тогда еще Молдавской АССР. У нас была самая обычная для того времени крестьянская семья: отец, мать, я и три мои младшие сестры.

Семь классов я окончил в школе в родном селе. Отличником я не был, но учился неплохо, особенно хорошо мне давались точные науки. После школы попытался поступить в Киевский железнодорожный техникум, но меня забраковала медкомиссия из-за того, что я почти не различал цвета. В детстве я болел: пару лет был совсем слепой, но потом зрение вернулось, а дальтонизм остался. Мой отец очень хотел, чтобы я учился дальше, поэтому он меня устроил в среднюю школу в Рыбнице, даже нашел мне жилье, но что-то у меня там не заладилось, и очень быстро я вернулся домой. Что делать? Тогда я окончил трехмесячные курсы дезинфекторов в Тирасполе, и стал работать в родном селе дезинфектором.

Но после освобождения Бессарабии, летом сорокового года, меня вызвали в Рыбницкий райком комсомола, и предложили поехать на работу в правобережную Молдавию. Я согласился, и меня направили секретарем сельсовета в село Валя-Русулуй, это недалеко от Унген, на самой границе с Румынией. Мне было всего шестнадцать лет, я еще даже не мог быть депутатом сельского совета, а меня уже назначили секретарем. Но такое стало возможно, потому что грамотных людей в Молдавии было очень мало, специалистов не хватало, поэтому туда направляли людей из других мест.

Н.Ч. - Как там люди принимали Советскую власть?

Б.С.Г. - Хорошо относились и к власти, и к нам, ее представителям. Ведь что произошло после ухода румын? Новая власть сразу взялась за системы образования и медицины: открыли там где их не было новые школы, а в старых увеличили количество преподавателей, наладили систему медицинской помощи, прислали много врачей, в общем жизнь буквально закипела, у людей появились новые перспективы в жизни, поэтому к Советской власти относились очень хорошо. К тому же в правобережных районах Молдавии до войны коллективизацию провести не успели, так что поводов для недовольства у подавляющего большинства людей не было.

Н.Ч. - Как вы узнали, что началась война?

Б.С.Г. - Это же было воскресенье, я пошел по каким-то делам в школу, и вижу, что народ в селе волнуется. Я не мог понять из-за чего, но мне сказали, что началась война. Помню, что я еще так сильно удивился, неужели Румыния решилась напасть на Советский Союз? Ну, думаю, получат теперь по зубам.

Н.Ч. - Неужели у вас совсем не было ощущения, что приближается война?

Б.С.Г. - Абсолютно никакого. Я был сугубо гражданским человеком, абсолютно далеким от этих вопросов, слухов таких не слышал, к тому же я был еще очень молодой, многого не понимал.

Днем прилетели пару самолетов, и сбросили на село три бомбы. Никто от них не пострадал, но в селе началась паника. Только тогда я пошел в сельсовет, и начал звонить в район, чтобы узнать, что же случилось, но ни один телефон не отвечал, видно были перерезаны провода, а радио в селе не было.

Я уже начал понимать, что «дело пахнет жаренным», и надо из села срочно уезжать. Обратился к нескольким крестьянам, чтобы они меня на подводе отвезли в Фалешты, но они отказали, т.к. уже шли слухи, что трассу Унгены-Бельцы нещадно бомбят, и прямо на дороге там лежит много погибших людей. Что оставалось делать, и я, не попрощавшись даже с председателем сельсовета, не взяв никаких вещей, ушел оттуда пешком.

Вышел я где-то в полдень, и где шел, а где и бежал, но когда солнце уже садилось, я почти пришел в Бельцы, т.е. я проделал в тот день путь в семьдесят пять километров! Как это я так смог, до сих пор не понимаю! Но я был парень молодой, не по годам рослый и сильный, к тому же шел без вещей, да и увиденное в дороге подстегивало идти быстрее. Дорогу действительно часто бомбили и обстреливали немецкие самолеты, но мне повезло, в пути я познакомился с каким-то командиром Красной Армии, который тоже шел в Бельцы, и я увязался за ним. Он оказался опытный, воевал на Халхин-Голе, знал уже как действует авиация, поэтому мы шли не по самой дороге, а вдоль нее, метрах в пятидесяти, чтобы меньше было шансов попасть под обстрел, так что шли мы быстро, почти не останавливаясь.

На подходе к Бельцам есть маленькое село, и уже когда смеркалось, я зашел в его сельсовет. Там был пожилой мужчина, который дал мне дельный совет: «Я вам сейчас идти в Бельцы не советую, город целый день бомбят, и вы сейчас там никого не найдете. Переночуйте лучше в скирде соломы, а уже утром туда пойдете, и кого-надо, наверняка, найдете», и я так и сделал.

В укоме комсомола мне очень обрадовались, т.к. обо мне никто ничего не знал, и меня направили в десятую школу, где из жителей Скулянского района формировался истребительный батальон. Командиром батальона стал председатель райсполкома, а секретаря райкома партии назначили комиссаром, меня же назначили связным у командира одной из рот.

В этом батальоне я прослужил около месяца. Всем нам выдали винтовки, была даже пара пулеметов, но форму нам так и не выдали, ходили в своей гражданской одежде. В боях мы не участвовали, находились в тылу наших войск, и нашей основной задачей было ловить немецких диверсантов. Я уже точно не помню, но кажется, пару человек мы все-таки поймали.

В конце-концов отступая с нашими войсками мы оказались в Резине, нам дали приказ переправиться через Днестр в Рыбницу, и зарегистрироваться в Рыбницком военкомате, который уже был в совхозе «Ульма».

И там в лесу нас начали сортировать: кто отслужил в армии, тех сразу отправляли в боевые части, а тем, кто не служил, и был неподготовленным, говорили: «Когда понадобится, мы вас вызовем». Меня, естественно, «отшили», но я не успокоился, встал второй раз в очередь, и мне еще раз сказали: «Когда потребуется, мы вас вызовем». Что еще оставалось делать, и я пошел домой, благо это был мой родной район. Пришел в село, но все жители оказались эвакуированы в соседнее село Мокра, т.к. около нашего села, по Днестру проходила линия оборонительных укреплений, построенная еще до войны. Но все эти доты и дзоты так и не пригодились, т.к. наши войска, чтобы не попасть в окружение отступили, и через три-четыре дня мы уже оказались оккупированы на долгих три года...

Н.Ч. - Были какие-то акции устрашения сразу после того, как пришли румыны?

Б.С.Г. - С августа и примерно по декабрь сорок первого по Днестру плыли тела казненных людей... Коммунистов, комсомольцев, разных активистов советской власти, да и просто оклеветанных людей, евреев выводили на мост в Рыбнице, и даже не расстреливали, а просто били прикладом по голове и сбрасывали в Днестр...

Там же в Рыбнице была политическая тюрьма, в которую сажали активистов советской власти. Но перед самым уходом румыны ее сожгли вместе со всеми заключенными... По-моему, там погибло и несколько наших односельчан.

Н.Ч. - В вашем селе жили евреи, какова была их судьба?

Б.С.Г. - Вообще в том районе у нас все села смешанные: молдаване, украинцы, русские все жили вместе. У меня, например, отец украинец, а мать молдаванка. Все жители у нас спокойно говорили на трех языках, и бывало даже, что в разговоре один спрашивает на украинском, а другие ему отвечают на молдавском либо русском. Даже у нас в семье между собой мы говорили не на каком-то одном языке, а сразу на двух-трех. Всегда у нас в селе люди жили дружно, не смотрели на то, кто какой национальности, кто на каком языке говорит. Простым людям делть неего, это у нас, на уровне «гнилой интеллигенции» уже начинаются всякие вопросы...

У нас в селе жили три еврейские семьи, которые после прихода румын отправили в Рыбницкое гетто. Наш бывший председатель сельсовета Кравец тоже эвакуироваться не успел, поэтому после начала оккупации он прятался в окрестностях села, но уже когда начались морозы, видно его кто-то выдал, румыны его арестовали и привезли в село. Построили виселицу, и решили устроить показательную казнь. Собрали людей, и начали их опрашивать, кто пострадал от него лично, но его так никто и не предал, и ни один человек против него показаний не дал. И вы знаете, после этого румыны не решились его казнить, они его просто отправили в Рыбницкое гетто. Я знаю, что наши односельчане бывая по делам в Рыбнице, старались с ним встретиться, и передать ему хоть что-нибудь из продуктов. Благодаря этой помощи и сам Кравец, и вся его большая семья смогли пережить оккупацию, и потом так и жили в нашем селе.

А я в Рыбнице после войны был знаком с Николаем Лазаревичем Довидзоном, который был секретарем подпольной комсомольской ячейки Рыбницкого гетто. Ему тоже посчастливилось там выжить, и потом он геройски воевал в нашей 41-й дивизии...

Я знаю, что в Дубоссарах есть большое захоронение казненных фашистами людей. Там выкопали одиннадцать больших рвов, и закопали в них около десяти тысяч расстрелянных людей, но не только евреев, но и многих других... Уже не помню в каком году, на траурный митинг посвященный этим трагическим событиям приезжал один человек из Израиля. Он выступал, и рассказал, как ему тогда «повезло»: он упал в ров даже не раненый, и смог выбраться из него только через три дня...

Н.Ч. - А вас не могли выдать, ведь вы тоже были комсомольцем, активистом советской власти?

Б.С.Г. - Могли, конечно, но вот не выдали. Не знаю, я думаю, что просто все уважали моего отца, он пользовался у людей большим авторитетом, наверное, это сказалось.

Но во время оккупации произошел один случай, и если бы не мой дядя, то, думаю, мы бы с вами сейчас не сидели и не разговаривали... Мой родной дядя, который в нашем селе до войны был секретарем сельсовета, был заядлый рыбак, и один раз, он со своим товарищем, как обычно, рыбачил на берегу Днестра. И прямо на него с правого берега приплыла лодка, в которой было два человека, и, как оказалось, искали меня. Они были из того самого села Валя-Русулуй, в котором я работал до войны, и приехали со мной рассчитаться...

Как раз в тот период, что я работал, там репрессировали из числа кулаков несколько человек, около десятка, их выслали тогда вместе с семьями. Прошло уже столько лет, но я могу поклясться, что совесть моя чиста, и греха на мне никакого нет, ведь мне было всего семнадцать лет, в селе я был абсолютно новый человек, и от меня в этом вопросе совершенно ничего не зависело, а единственная моя вина была в том, что мне поручили составлять списки арестованных. Но те двое видно, считали по другому, и поэтому приехали со мной поквитаться... Но мой дядя, когда понял зачем они приплыли, все-же как-то смог их убедить, что я ушел вместе с Красной Армией, и тогда они сразу уплыли обратно. Все-таки я, наверное, родился «в рубашке», потому что мне так крупно повезло... Ведь если бы они не попали именно на моего дядю, или бы он не смог их убедить, то они или сдали бы меня полиции, или сами бы «решили вопрос»...

Н.Ч. - В этот период у вас не появились сомнения, что мы победим в этой войне?

Б.С.Г. - Вы знаете, нет. Я был такой «заядлый» комсомолец, так верил и до сих пор верю в коммунистические идеалы, что у меня таких мыслей никогда не было.

Н.Ч. - А вы не задумывались, почему отступила Красная Армия, отчего произошли такие неудачи в начале войны?

Б.С.Г. - Все-же я не был тогда таким особым мыслителем, чтобы задавать себе такие вопросы. Мне было всего семнадцать-восемнадцать лет, образование - только сельская семилетняя школа, так что об этом я как-то не думал, но в нашу победу все-равно верил, вот была у меня какая-то твердая убежденность.

Н.Ч. - Как вы вообще жили эти три года в оккупации?

Б.С.Г. - Очень и очень плохо. Румыны ведь думали подарить местные земли своим офицерам и солдатам, поэтому колхозы они не распустили, а просто преобразовали их в общины, в которых люди работали фактически бесплатно, т.к. весь урожай румыны забирали подчистую. Вот тогда на селе впервые появилось такое явление как воровство, потому что до войны люди вообще не воровали, ведь даже за взятый на поле колосок могли очень строго осудить, и ни у кого тогда даже и мысли такой не возникало, чтобы взять себе что-то с колхозного поля. А тут просто людей поставили в такие условия, что для того чтобы выжить пришлось научиться воровать, а потом это явление так и осталось...

Я работал ездовым на подводе, перевозил разные грузы, поэтому иногда у меня была возможность, что-то «прихватить», и привезти домой... Конечно, воровать - нехорошо, но ведь нужно было как-то выживать... И все три года оккупации я проработал в этой общине, ни разу за все это время даже не выезжал никуда из села.

К местному населению румыны относились очень плохо, как к людям второго сорта, или вообще рабам. И к бессарабцам они относились плохо, хуже чем немцы, но к приднестровцам еще хуже, поэтому-то люди и не хотят объединения с Румынией, потому что очень хорошо запомнили, как те себя вели...

Излюбленным наказанием у них было битье. Даже если они ловили группу молодежи, которая у кого-нибудь дома собиралась просто пообщаться, и задерживалась позже разрешенного времени, то могли очень сильно избить. Мне повезло, всего раз я как-то получил по спине палкой, а моего товарища один раз так сильно избили, что отбили ему почки... Несмотря на это, он потом воевал в соседней с нами дивизии, но вскоре после войны умер...

Н.Ч. - В оккупации вы знали, что творится на фронте?

Б.С.Г. - Знали. И слухи разные ходили, и в селе у нас была учительница - Токарева Александра Александровна, которая через приближенных к ней ребят распространяла новости с фронта. Как потом оказалось, она сама была из дворянской семьи, но во время войны была связана с местным подпольем, и после Сталинграда, она уже регулярно передавала нам, что творится на фронте.

Н.Ч. - Когда освободили ваше село?

Б.С.Г. - Это было, кажется, первого или второго апреля сорок четвертого. Мы с моим приятелем пошли к девушкам в соседнее село Зозуляны, засиделись там допоздна, и уже собирались идти домой, как кто-то очень настойчиво и властно постучал в окно. Оказалось, что это были разведчики Красной Армии. Целый полк стоял уже на окраине села, но не входил в него, послали вперед эту разведку. Когда разведчики узнали, что в доме есть два парня из Попенок, то предложили нам стать у них проводниками, чтобы показать дорогу в наше село, и мы с радостью согласились. И так получается, что мы с Петром Козием, и с 126-м полком 41-й Гвардейской дивизией участвовали в освобождении родного села. Боя почти никакого не было, потому что у нас в селе был только постоянный жандармский пост, но его окружили, и закидали гранатами.

Н.Ч. - В вашем селе были люди, которые сотрудничали с румынами?

Б.С.Г. - Несколько человек служили в полиции, но они никого не обижали, и ничего плохого людям не делали.

Б.С.Г. - Несколько человек служили в полиции, но они никого не обижали, и ничего плохого людям не делали.

Мало того, один из тех, кто служил в полиции, Коля Вознесенский, ушел на фронт в составе тех самых первых одиннадцати добровольцев, что и я, тоже воевал в составе нашей 41-й Гвардейской дивизии. Он был связистом в отдельном противотанковом дивизионе, и в Венгрии даже совершил, что-то вроде подвига. Немцы на одном участке потеснили нас, и он еще с двумя своими товарищами оказался у них в тылу, и три дня они из какого-то подвала корректировали огонь нашей артиллерии. За эти действия его наградили орденом «Славы» 3-й степени. Он вообще воевал хорошо, пользовался большим авторитетом, и поэтому на фронте его даже приняли в партию, но когда он вернулся домой, то хотя было проведено следствие, и было установлено, что будучи полицейским, он ничего не натворил, но его все равно из партии исключили, и так потом и не восстановили. Он жил до конца жизни в нашем селе, работал директором клуба.

А сразу после освобождения нашего села, расстреляли двух «власовцев», которые приехали в отпуск, и одного нашего односельчанина. Где-то в тридцать втором году он бежал через Днестр к румынам, а после начала войны вернулся, работал в полиции, и вот он единственный, кто свирепствовал в нашем селе. Как их расстреляли я не видел, но знаю, где похоронили, под забором, а не на кладбище... И когда я недавно был в родном селе, то разговорился с одним односельчанином, и рассказал ему, что на его участке захоронены эти три предателя...

Между нашим селом и соседними Зозулянами до 1940 года была пограничная застава. Но когда пришли румыны, то на ее бывшей территории они устроили лагерь для военнопленных. И если я не ошибаюсь, то где-то в феврале сорок второго года группа военнопленных решилась на побег. Они разобрали печку, и этими кирпичами перебили охрану... Но это же был глубокий немецкий тыл, к тому же стояла суровая зима... Но насколько я знаю, части заключенных все-таки удалось уйти, и их так и не поймали. Но один из них постучался в дом к одному из наших односельчан. Принимать беглых пленных было очень рискованно и опасно, поэтому в дом он его не пустил, но разрешил переночевать в своем сарае. А утром этот наш односельчанин привел жандармов, они схватили этого военнопленного, и расстреляли... Зато когда вернулись наши, то этого односельчанина почти сразу арестовали, увезли, и больше о нем у нас в селе никогда ничего не слышали...

В оккупации румыны устроили бухгалтерские, кажется, курсы, и мне, как одному из грамотных людей, ведь тогда даже семилетнее образование котировалось достаточно высоко, предложили там учиться. Но мой отец был очень мудрый человек, и он мне сказал: «Я тебе не советую, наши ведь все-равно вернутся, и с теми, кто сотрудничал с врагами они обязательно разберутся, поэтому лучше просто продолжай работать», и я так и не пошел туда учиться.

И довольно интересная история была с моим дядей, родным братом отца. Хотя всю жизнь он был беспартийным, но до войны работал секретарем нашего сельсовета. Во время оккупации он с еще одним нашим односельчанином подались в «коммерцию», открыли в селе небольшой магазинчик, в котором торговали самыми необходимыми товарами. Хотя я был далек от политики, но мне эта его «деятельность» пришлась не по нутру. И когда нас освободили, то напарника моего дяди арестовали и увезли, а дядя, не то что не был арестован, так он еще и устроился на работу ревизором в Молдавпотребсоюз. Меня это сильно удивило, торговали ведь они вместе, но одного арестовали, а другого взяли на государственную службу...

Но как-то после войны, когда я приехал домой, к отцу пришел и этот мой дядя, мы разговаривали, немножко выпивали, и тут брат отца мне неожиданно говорит: «Я знаю, что ты ко мне плохо относишься, поэтому прочти вот это», и протянул мне какую-то бумагу. Это оказалась справка из КГБ, в которой говорилось, что в годы войны мой дядя сотрудничал с подпольем. Видно, пользуясь тем, что будучи коммерсантом мог свободно передвигаться, он выполнял разные поручения подполья.

Н.Ч. - Когда вас призвали в армию?

Б.С.Г. - Тем же утром, когда освободили село, мы попросили в штабе этой дивизии, который остановился как раз в нашем селе, чтобы нас взяли на войну добровольцами. Кроме нас в тот же день обратилось еще девять наших односельчан, и всех нас, одиннадцать человек, в тот же день и зачислили в состав этой 41-й Гвардейской стрелковой дивизии.

Я вернулся домой, и говорю, так мол и так, ухожу на войну бить фашистов. Отец только сказал: «Ну, если хочешь, иди», а вот мать дала реву... Говорила мне: «Зачем тебе это надо, ведь мобилизация будет только через месяц». Но, правда, больше она меня не отговаривала, отец меня благословил, и я ушел...

Уже когда я шел из дома, то проходил мимо нашего сельского винпункта, где заведующим был друг моего отца, и когда он узнал, что я ухожу на фронт, то пригласил меня зайти выпить на прощание вина. Я тогда выпил десять граненых стаканов сухого вина, но так и не опьянел, настолько было велико нервное напряжение...

Я был высоким и сильным, весил тогда девяносто четыре килограмма, наверное, именно поэтому меня и направили служить наводчиком крупнокалиберного пулемета ДШК в 52-ю отдельную зенитно- пулеметную роту, ведь наводчику требовалось обладать недюжинной физической силой, чтобы управляться с этим пулеметом. Никакой предварительной учебы я не проходил, сразу попал в боевую часть. Форму мне тоже выдали не сразу, а только через пару дней, когда мы уже стояли возле Оргеева.

Н.Ч. - Как вас встретили в роте?

Б.С.Г. - Я человек довольно общительный, поэтому проблем с общением в коллективе у меня никогда не было. Командир взвода провел со мной небольшое занятие, рассказал устройство пулемета, и даже дал мне попробовать пострелять.

Н.Ч. - Какова была ее структура, основные задачи?

Б.С.Г. - В роте было три взвода, по три пулемета в каждом. Расчет каждого пулемета состоял из трех человек: командир, наводчик и подносчик боеприпасов, т.е. в каждом взводе было где-то по десять человек, а всего в роте человек тридцать пять, наверное.

Нашей основной задачей было даже не сбивать немецкие самолеты, а просто их отогнать, предотвратить прицельную бомбежку наших войск, и должен сказать, что с этой задачей мы довольно успешно справлялись. Когда мы открывали огонь всей ротой, то немцы зачастую просто беспорядочно сбрасывали свои бомбы, и улетали.

Н.Ч. - Как вы можете оценить пулемет ДШК? Боеприпасов всегда хватало?

Б.С.Г. - Очень хороший пулемет, ведь недаром он до сих пор стоит на вооружении.

Н.Ч. - Боеприпасов было достаточно?

Б.С.Г. - Патронов у нас всегда хватало, по самолетам мы стреляли вперемежку трассирующими и обычными патронами.

Н.Ч. - У вас, зенитчиков, не было такого ощущения, что вы «смертники», ведь вы же самая первая цель для вражеских самолетов?

Б.С.Г. - Безусловно, так и было, но такого ощущения, что мы обязательно погибнем, у нас не было, чувство долга - вот что превалировало над всем остальным.

Н.Ч. - Именно первый бой вы запомнили? Что вы почувствовали тогда?

Б.С.Г. - Первый налет, который мне довелось отражать, произошел через несколько дней, после того как я оказался в роте, но какого-то особого страха или растерянности я не почувствовал. Дело в том, что у меня был сильный внутренний настрой сражаться с фашистами, морально я был к этому готов, не зря ведь и пошел на войну добровольцем.

Н.Ч. - Удавалось вашей роте сбивать немецкие самолеты?

Б.С.Г. - Да, я уже точно не помню сколько, но около пяти самолетов нам сбить удалось. Но какой расчет сбивал самолет было непонятно, ведь стреляли-то все вместе. Я, конечно, тоже стрелял, но не могу сказать, что предположительно это я сбил, такой уверенности у меня не было.

Н.Ч. - В каком направлении двигалась ваша дивизия?

Б.С.Г. - С нашего сельского винзавода взяли бочки, саперы на них сделали настил, по которому через Днестр переправилась вся дивизия, и начали наступать в направлении Оргеева. Буквально через день или два мы его взяли, но сил наступать дальше больше не было, поэтому встали там в оборону, и простояли на том рубеже до самого начала Ясско-Кишиневской операции, т.е. где-то четыре с половиной месяца,

Б.С.Г. - С нашего сельского винзавода взяли бочки, саперы на них сделали настил, по которому через Днестр переправилась вся дивизия, и начали наступать в направлении Оргеева. Буквально через день или два мы его взяли, но сил наступать дальше больше не было, поэтому встали там в оборону, и простояли на том рубеже до самого начала Ясско-Кишиневской операции, т.е. где-то четыре с половиной месяца,

Там у меня произошел памятный случай. Где-то посреди этого срока меня пришла навестить моя мама. Не знаю, как она узнала где мы находимся, но факт, что она босая пешком пришла к линии фронта, и нашла меня. На такое способна, конечно, только родная мать... Нам разрешили встретиться, она даже переночевала там одну ночь у меня. И вечером, когда мы с ней говорили, наши «Катюши» начали обстреливать немецкие позиции. Я решил прихвастнуть, и говорю ей: «Смотри, мама, как мы немцев бьем»! А она мне ответила: «Чему же ты радуешься, сынок, ведь там убивают людей»... Все-таки только матери понимают, что значит родить и воспитать ребенка...

Мы там простояли столько времени в обороне, поэтому говорили даже, что и мы и немцы, чуть ли не поименно знали всех командиров частей, стоявших напротив, но буквально накануне наступления, нашу дивизию оттуда сняли, и направили в сторону Теленешт. У нас в роте было три «Студебеккера», каждый из которых перевозил по одному взводу, т.е. по три расчета. Два пулемета везли в транспортном положении, а один устанавливали так, чтобы из него можно было стрелять.

Но по дороге в одном месте наш «стубекккер» наехал задним колесом на противотанковую мину... И опять мне крупно повезло: я сидел как раз сзади, но на другой стороне. Когда меня выбросило из машины, я упал прямо головой вниз на пашню, и потерял сознание. А когда очнулся, то вскочил, и как очумелый бросился бежать, но какие-то солдаты меня остановили... Оказалось, что от взрыва всех одиннадцать человек нашего взвода раскидало в разные стороны, и только я один оказался не ранен, меня только контузило... Правда, в основном, ранения были легкие, но у одного из наших солдат был разворочен живот, оторвана нога, и я, думаю, что он не выжил...

То, что произошло с нашей машиной видел или слышал, кто-то из моих односельчан, и видно написал об этом домой, в общем моим родным передали, что я погиб... Хорошо еще, что я вскоре отправил письмо, что со мной все в порядке... Но в медсанбат меня не отправили, я приходил в себя в своей роте.

Вы знаете, после войны мне по работе пришлось много ездить по Молдавии, я ее исколесил буквально вдоль и поперек, но на то место так и не заехал...

Потом мы участвовали в освобождении Кишинева, 122-й стрелковый и 89-й артиллерийский полки получили даже почетное наименование Кишиневских. Затем наша дивизия переправилась через Прут в Румынию, освобождала город Васлуй.

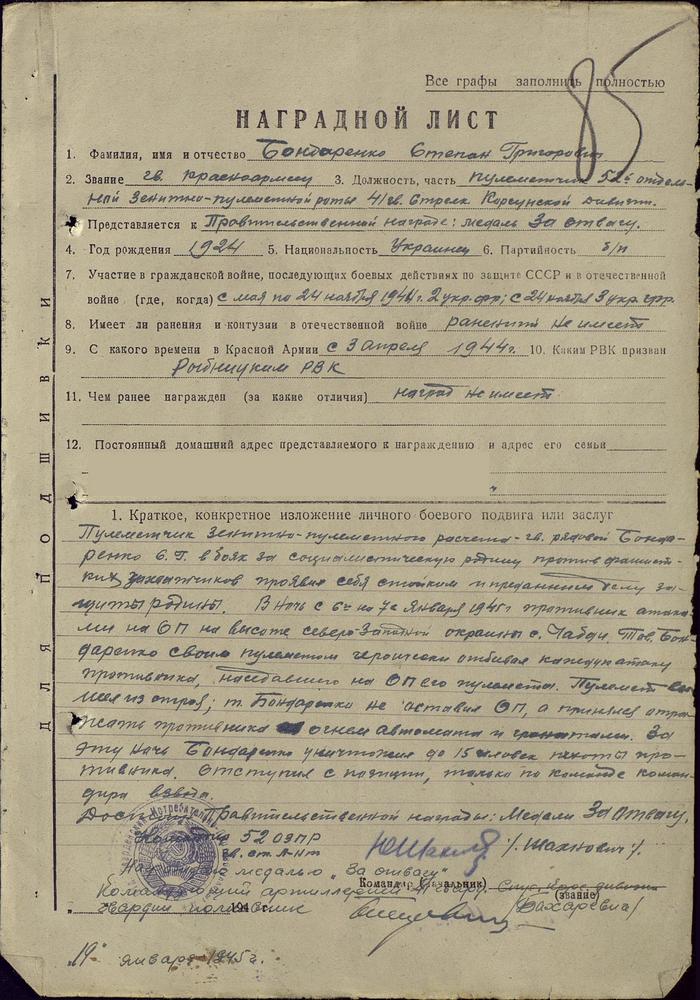

Недалеко от Васлуя, в отрогах Карпатских гор, нашу дивизию поставили на пути возможного прорыва из окружения немецких войск, и вот там со мной случился самый яркий мой боевой эпизод, за который меня даже наградили медалью «За отвагу».

Дивизия расположилась в деревне, носящее очень благозвучное для русского уха название - Ибанешты, которая находилась в низине, а наш взвод, как обычно, занял позицию на самой высокой точке в округе. В сторону Прута от нас буквально метрах в ста был лес.

Ночью, это было 2 сентября, где-то в двенадцать часов, как раз было время моего дежурства, я вдруг заметил, что между нами и лесом, вдоль наших позиций, строем идет большая колонна немцев, и судя по направлению их движения, они должны были выйти как раз на позицию артиллерийской батареи, которая была неподалеку от нас. Я разбудил своего напарника, оставил его у пулемета, и побежал будить нашего командира взвода. Всех, конечно, разбудили, заняли свои места у пулеметов, а командир взвода пришел к нам в расчет, и всех предупредил: «Без моей команды не стрелять».

И вот когда он ее вот-вот уже должен был отдать, он вдруг вскочил в полный рост на бруствер, и в этой полной ночной тишине во весь голос закричал: «По противнику огонь!» Он кричал так, как будто отдавал приказ целому полку, а ведь перед нами никакой пехоты не было, да и нас только одиннадцать человек... Но нам повезло в чем? Была лунная ночь, видимость была довольно хорошая, но там между нами была какая-то лесопосадка, поэтому немцы нас и не заметили.

В общем мы открыли огонь, когда немцы были от нас, наверное, метрах в пятидесяти... У них сразу возникло сильное замешательство, правда, попытался огрызаться один пулемет, но мы его сразу подавили. Этот фактически расстрел, продолжался всего пару минут, немцы бросились в сторону леса, а своей пальбой мы разбудили всю округу. К нам из деревни прислали подкрепление, но до утра решили немцев не преследовать.

В общем мы открыли огонь, когда немцы были от нас, наверное, метрах в пятидесяти... У них сразу возникло сильное замешательство, правда, попытался огрызаться один пулемет, но мы его сразу подавили. Этот фактически расстрел, продолжался всего пару минут, немцы бросились в сторону леса, а своей пальбой мы разбудили всю округу. К нам из деревни прислали подкрепление, но до утра решили немцев не преследовать.

А утром силами нашей дивизии этот лес окружили, и в плен тогда мы взяли несколько тысяч немцев... За тот ночной бой наградили и меня, и нашего командира взвода, кажется, орденом «Красной Звезды». Сколько мы тогда положили немцев, я не знаю, мы туда смотреть не ходили, а у нас во взводе в том бою потерь не было, никого даже не ранило.

После окончания Ясско-Кишиневской операции нас отправили на переформировку на западную Украину, под Ровно, и там нам пришлось столкнуться с «бандеровцами». Их сейчас украинские власти стараются реабилитировать, но я то знаю, какие подлые и жестокие были эти гады... Как они коварно, исподтишка убивали наших солдат... Мы знали, что они даже с помощью смазливых девиц заманивали наших солдат, и убивали их...

Но там мы пробыли недолго, где-то месяц, и нас отправили обратно в Румынию. Без особых боев освобождали Румынию, Югославию, а уже где-то в ноябре, мы переправились через Дунай в районе венгерского городка Мохач, и начали наступление на Будапешт.

Под Секешфехерваром были тяжелейшие бои, если не ошибаюсь, то этот город мы брали и оставляли несколько раз, но там немцы бросили против нас 6-ю танковую армию Гудериана, с отборными эсэсовскими дивизиями, и части РОА. Причем, как потом выяснилось, Власов и командующий нашим Фронтом Толбухин были однокашниками в Академии Генерального Штаба, и немцы нам даже сбрасывали «для него» листовки примерно такого содержания: «Федя, уходи за Дунай, а то мы тебя в нем искупаем»... Но в Дунае нас немцы так и не искупали, хотя потрепали сильно...

Когда Будапешт окружили, то нашу дивизию поставили во внешнее кольцо окружения. От нас до внутреннего кольца было расстояние всего в тридцать пять километров, и поэтому немцы чтобы выручить свои окруженные войска, решили прорвать кольцо окружения именно на нашем участке. В ночь на шестое января они нанесли мощнейший удар, на стыке нашей и соседней дивизии, и прорвали нашу оборону...

Мы оказались в окружении, и началось что-то наподобие паники... Наша рота была на какой-то высотке, нас всех собрал командир роты, и сказал примерно следующее: «Ребята, надо выходить маленькими группами», и с парой солдат он первый и ушел, а мы остались «без руля и без ветрил»... Что оставалось делать? Бросили наши пулеметы и пошли... А позади нас было большое венгерское село, в центре которого находился штаб нашей дивизии, а в школе на окраине располагался штаб одного из полков. Мы с моим приятелем Петей Неумыванным, он тоже был из Молдавии, но из Каменского района, пошли вместе в штаб полка, думали, что хоть там нам скажут, что делать дальше. Одноэтажное здание этой школы оказалось переполнено нашими солдатами, их там было больше сотни, это точно, но офицеров среди них не оказалось, и вся эта масса солдат уже напоминала не армию, а стадо баранов... Начались крики и обсуждение, что лучше делать: одни говорили, что нужно отстреливаться из подвала, другие говорили, что лучше с чердака... И я очень ярко запомнил, как посреди этого обсуждения вперед вышел один старшина, по видимому украинец, с такими пышными и длинными усами, и сказал: «Будь что будет, а я отсюда никуда не пойду», и сел на пол... А бой в это время шел уже почти у стен самой школы, стрельба слышалась совсем рядом, мы даже слышали выкрики немцев «Хенде хох»... И мы с Петей решили немедленно уходить.

А там в школе мы встретили еще одного нашего земляка из села Грушка, и он нам говорил: «Хлопцы, куда вы туда и я», но когда мы ему сказали, что уходим, то он вдруг отказался: «Вам хорошо - вы холостяки, а у меня жена и трое детей, я боюсь идти», и он остался, а мы ушли... И я повторяю, мы ушли оттуда, когда стрельба уже была на территории церкви, которая была рядом с этой школой. По дороге вдоль кладбища мы бросились бежать наверх. Ушли из этой школы только двое, а все остальные так там и остались...

Мы примерно знали направление, где должны были находиться наши войска, туда и направились. В поле в одном месте мы совсем близко от нас услышали голоса. Залегли, прислушались, говорили на немецком, думаю, что это были связисты, человек пять, наверное, но в темноте точно не разглядели. Мы, конечно, могли начать стрелять по ним, но поднимать шум нам не хотелось, поэтому выждали пока они ушли, и пошли дальше.

Где шли, где бежали, но только рано утром вдалеке увидели группу каких-то людей. Мы залегли, стали за ними наблюдать, но так и не могли понять наши это или немцы, не слышали на каком они языке говорили. И тут один из них очень громко «завернул» такой махровый мат, который только на фронте бывает, и мы поняли, что вышли к своим. Только потом мы с Петром размышляли, что это могли оказаться и «власовцы», но тогда об этом как-то не подумали, и как мы потом с ним шутили, что более ласковых и теплых слов мы в своей жизни не слышали...

Направились к этой группе, и когда выяснилось, что мы солдаты 41-й дивизии выходим из окружения, так нам сказали: «А, драпаете», и обложили нас матом, но мы это горе пережили. Как потом оказалось, это были части даже не нашей армии, которые тут создавали новую линию обороны. Солдаты нас отвели к их командиру батальона, которым оказался мой однофамилец, капитан Бондаренко, и он начал выяснять, кто мы такие.

Со мной все оказалось просто, т.к. я, когда мы выбежали из школы, взял в руку комсомольский билет и красноармейскую книжку, подумал, что если что, то я успею бросить их на землю, и припорошить снегом. А вот Петр свои документы порвал на кусочки, но я за него заступился, подтвердил, что это мой товарищ и земляк, просто он свои документы потерял. Конечно, я не говорил, что он их порвал, ведь это бы его плохо охарактеризовало, и в какой-то мере это можно было бы назвать предательством. В общем, с нами этот капитан разобрался, и зачислил в одну из своих рот.

Нас туда отвели, дали лопатки, и велели окапываться. Но там близко к поверхности земли были грунтовые воды, и чтобы не стоять в этой ледяной воде, солдаты бросали на дно окопа кукурузную ботву - чеклеш. Мы тоже один раз сходили за ним на соседнее поле, а когда пошли во второй раз, мне Петя и говорит: «На что нам сдался этот твой тезка, идем лучше к своим», тем более, что солдаты в разговоре упомянули, что в семи километрах оттуда, собирают таких «окруженцев» как мы. И мы с ним ни у кого не отпрашиваясь, пошли в том направлении, и действительно, к утру уже были там, и даже нашли остатки своей роты.

Там нам солдаты рассказали, как наш командир дивизии генерал-майор Цветков смог остановить немецкое наступление в том бою. Когда он увидел, что его солдаты начали беспорядочно отступать, он просто забрался на какой-то большой камень, который стоял посреди того села, и обратившись к солдатам сказал всего одну фразу: «Сыны мои, на кого же вы меня оставляете», слез с этого камня, и залег прямо рядом с автоматом... И это подействовало, солдаты остановились, тогда он встал, и уже лично назначал там командиров, и наметил посреди села линию обороны, в общем остановил то бегство...

За этот ночной бой командир нашей дивизии Цветков был награжден орденом «Ленина», а командир 122-го полка Климов за то, что организованно вывел из окружения весь свой полк, был удостоен звания Героя Советского Союза.

Н.Ч. - А вы не помните, как называлось то село?

Б.С.Г. - Как же не помню, конечно, помню, наши солдаты тогда его называли Чобди. Но я после войны занимался наукой, и в 1972 году оказался на научной конференции в Будапеште. Конечно, мне очень захотелось посетить это село, поэтому я обратился к организаторам конференции, рассказал им то же самое, что и вам, и они пошли навстречу, выделили мне машину, и даже дали сопровождающего. Но когда смотрели по карте, то такого села не находили, а из похожих названий нашли только деревню Пиласчоби в 35 километрах от Будапешта.

Приехали в то село, и это действительно оказалось оно... Я нашел руководство этого села, хотя мне строго-настрого запретили общаться с местным населением, боялись, наверное, плохого отношения после «венгерских событий» 1956 года, но я очень хотел узнать судьбу тех солдат, что остались в той самой школе. Подошли к ней, но она уже была двухэтажная, как потом выяснилось, ее после войны надстроили. Мигом вокруг нас собрался народ: дети, старики, им было интересно, что в их селе ищут какие-то иностранцы. Причем вначале нас приняли за немцев, даже начали нам говорить, что немцы относились к ним не так как русские, но потом разобрались, кто мы такие. Общаться было очень трудно, т.к. мой сопровождающий знал только французский, на котором я мог еле-еле объясниться. Но оказалось, что кое-кто из стариков немного говорит на русском языке, и дело пошло получше.

Я им говорю, что эта школа была одноэтажная, а дети мне говорят: «Нет, она всегда была двухэтажная», но старики меня поддержали. Я им показываю, что тут был вход в подвал школы, хотя там тогда уже было все замуровано, и старики меня опять поддержали: «Он прав, так и было». Тогда я спросил про тех солдат...

Оказалось, что немцы окружили эту школу, забросали ее гранатами, и уничтожили всех, кто в ней находился, ни одному человеку спастись не удалось... Потом вытащили тела наших солдат, сложили их штабелями прямо на улице, и всю зиму не разрешали местным жителям их похоронить... И только когда началось наступление, и пришли наши войска, то их, наконец, похоронили на территории села в двух братских могилах: одно посреди села, а другое на сельском кладбище...

Тогда я попросил, чтобы меня отвели к этим могилам, и спросил, где у них можно купить цветов. Старики дали поручение детям, и те нам принесли из своих домов много цветов. Денег у меня было совсем немного, нам обменяли на форинты всего по сто рублей, но я все равно спросил сколько я должен за цветы. Но старики мне ответили: «Мы за цветы для могил денег не берем», и не взяли с меня ни копейки...

Со мной в эту поездку попросился поехать профессор Арутюнян из Армении, я ему показывал, где, как и что было, показал ему и дорогу по которой мы бежали вместе с Петром... Он все удивлялся, как это я все так хорошо запомнил, а я ему сказал: «Ашот Сергеевич, конечно, хорошо, ведь тут я заглянул смерти в глаза»... Вот такой у меня был эпизод, связанный с этой деревней...

Н.Ч. - А вы в какую часть попали после возвращения?

Б.С.Г. - В свою же зенитно-пулеметную роту. Тогда же вернулось примерно половина солдат, которые были до выхода из окружения, и нас только пополнили новыми солдатами. Даже командир роты у нас остался прежний, он тоже вернулся живой, правда, легкораненый, весь какой-то исцарапанный.

А потом мы где-то в марте пошли в наступление. Освобождали Венгрию, Словенскую часть Югославии, Австрию, и только 10 мая мы встретились на реке Инс с американцами, поэтому праздник Победы лично для меня именно 10 мая.

Н.Ч. - Как вы узнали о Победе? Как-то ее отметили?

Б.С.Г. - Когда мы узнали о Победе, то творилось, что-то невероятное. Там было много наших войск, и когда все начали стрелять из всех стволов, даже из пушек стреляли... Радость была неимоверная, описать ее у меня просто не хватает слов...

Н.Ч. - Как вас встречало население в разных странах?

Б.С.Г. - Лучше всего нас встречали в Югославии. Я не хочу сказать, что в Румынии нас встречали плохо, хорошо встречали, относились очень лояльно, но просто с приемом, который нам устроили в Югославии, ничто не сравнится.

Я помню, как в Югославии местные жители выкатили на дорогу большую бочку вина, и всем проходившим солдатам наливали по стакану. И там же был еще случай, который я видел лично: один серб увидел, что в нашей колонне одна из лошадей была раненая. И он сам предложил нам ее заменить, привел из дома и отдал нам свою здоровую лошадь, а раненую оставил себе... Вот так нас встречали в Югославии!

Даже в Австрии нас, кстати, встречали довольно хорошо, а вот в Венгрии встречали прохладно. Не могу сказать, что враждебно, все-таки вооруженного противостояния не было, но относились к нам прохладно. Делали вид, что ничего не понимают по-русски, у них даже была стандартная фраза «Nento dom» - «не понимаю». А когда мы, например, оставляли Секешфехервар, то с верхних этажей зданий на нас бросали разные предметы, даже кипятком обливали...

Н.Ч. - Удавалось пообщаться с мирным населением?

Б.С.Г. - Когда мы были в Трансильвании, то тылы у нас отстали, и для того чтобы кормить личный состав, командование решило брать продукты в окрестных селах. А там как раз были немецкие поселения, т.н. «швабские немцы», и меня привлекли как переводчика для общения с местным руководством, ведь села хоть и были немецкие, но и по-румынски там тоже умели говорить. И вот тогда мне особенно много пришлось общаться с примаром одного села, его очень сильно волновал вопрос: оккупирует ли Советский Союз Румынию или нет? Я, конечно, о таких высоких материях рассуждать не мог, но я его как мог успокаивал: «Не волнуйтесь, Бессарабию, мы, конечно, вернем, а Румынию оккупировать никто не собирается».

А в Австрии наша дивизия освобождала печально «знаменитый» концлагерь «Маутхаузен», и у нас была возможность лично увидеть, что немцы там творили... Мы успели освободить много заключенных, но правильно говорят, что это были не люди, а скелеты, обтянутые кожей... Невозможно даже себе представить, что людей можно было довести до такой степени истощения...

Среди узников концлагеря был полный интернационал, было много разных людей со всей Европы, и со всеми ними надо было как-то общаться. Причем, что интересно, заключенные встретили нас очень настороженно, даже прохладно, они никак не могли поверить, что Красная Армия находится уже в Австрии, они думали, что это какая-то провокация со стороны немцев, чтобы их окончательно уничтожить... Для общения с итальянскими заключенными никак не могли найти переводчика, и тут кто-то в штабе вспомнил, что я был переводчиком в Румынии, а итальянский и румынский языки похожи, и поэтому меня на несколько дней привлекли для работы с этими итальянцами. И вы знаете, нам, действительно, удавалось неплохо понимать друг друга.

Н.Ч. - Что-то вам запомнилось за границей?

Б.С.Г. - Бросилось в глаза, что они живут лучше нас, особенно бауэры в горной части Австрии. Большие дома, там у них уже тогда были ветровые установки для выработки электроэнергии. Вообще, конечно, Австрия очень красивая страна. Я за тот год, что мы стояли там после войны набегался и налазился по их Альпам, так что видел многое, даже на горных лыжах удалось там покататься.

А вот Румыния, через которую мы прошли, была беднейшая страна. В городах еще ничего, зато села были еще беднее, чем у нас в Бессарабии, не говоря уже о Приднестровье.

Н.Ч. - Вам довелось встречаться с американцами?

Б.С.Г. - Да, и между прочим они относились к нам прекрасно. Когда в Австрии мы стояли рядом, то почти каждый день устраивали встречи: разговаривали, общались, а заканчивалось все, естественно, «6-м вопросом», с хорошей закуской и тостами за «вечную дружбу».

Мне запомнился интересный случай, который произошел на одной из таких встреч, лично я на ней не присутствовал, мне это потом пересказали. На одной встрече старшим у американцев был полковник, который очень неплохо говорил на русском языке. Наши заинтересовались, и спросили его, откуда он так хорошо знает язык. Он ответил примерно так: «Когда вы разгромили немцев под Сталинградом, я понял, что русские, действительно, представляют собой силу в этом мире, и поэтому решил учить ваш язык». Тогда ему задали второй вопрос; как бы он определил, кто сыграл главную роль в победе над фашизмом. Он ответил: «Год тому назад я собрал своих офицеров, и сказал им, что Сталин - это та фигура, которая обеспечила победу над Германией»... и я с этим лично согласен.

С простыми солдатами нам было трудно общаться, потому что ни мы, ни они языка не знали, и все общение было на уровне жестов, улыбок, но очень доброжелательно. Менялись с ними на память разными мелочами, но лично я, так ни разу ничем и не обменялся.

Н.Ч. - Какие у вас боевые награды?

Б.С.Г. - Я награжден медалями: «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

Н.Ч. - Люди каких национальностей служили в вашей роте?

Б.С.Г. - У нас в роте было где-то тридцать пять человек, но был полный интернационал, аж одиннадцать национальностей. И, несмотря на это, жили мы очень дружно, и эта тема вообще никого не интересовала. Например, в моем расчете командиром был мордвин, я наполовину украинец и молдаванин, подносчиком патронов был русский, а командиром роты у нас был еврей. Мне запомнилось, что когда нашей дивизии пришлось брать здание знаменитого оперного театра в Вене, то там валялось много разных музыкальных инструментов, и когда внутри здания происходил взрыв, то эти разбросанные инструменты издавали звуки. А после боя наш командир роты сел за хороший рояль, и сыграл на нем, как мне тогда показалось, просто великолепно. Мы, конечно, видели, что это был хорошо образованный, интеллигентный человек, но все же так сильно тогда удивились, ведь даже и подумать не могли, что он может играть, тем более так хорошо, но, к сожалению, ни фамилии, ни даже имени его, я уже не помню.

И несмотря на такой разнородный состав, у нас в роте были очень хорошие, дружеские отношения. Фронтовики - они ведь как братья. Мы все там были как родные, и ничего такого, например, проявлений антисемитизма, я ни разу не видел, и не слышал.

Н.Ч. - Кто у вас был самый близкий друг на фронте? Чью смерть вы переживали острее всего?

Б.С.Г. - Тяжелее всего я пережил смерть моего односельчанина Алеши Панфилова. Он погиб утром, после того ночного боя под Васлуем, когда мы расстреляли колонну немцев. Силами нашей дивизии тогда организовали прочесывание леса, чтобы пленить прятавшихся в нем немцев. В этом лесу был какой-то овражек, в котором прятались эсэсовцы. Они, видно, одновременно заметили друг-друга, выстрелили, и будучи уже смертельно раненым, он встал в полный рост, и выпустил по ним весь диск автомата... Посмертно его наградили орденом, но я уже точно не помню каким. Такой хороший веселый был парень, играл на трубе в нашем сельском ансамбле...

Но вообще, конечно, когда каждый день видишь убитых и искалеченных людей, то ощущения притупляются, привыкаешь все это видеть, и так остро уже не реагируешь...

Н.Ч. - Как кормили на фронте?

Б.С.Г. - И на фронте, и все то время, что мы были в Австрии и Венгрии, нас кормили хорошо, не нормально, а хорошо. Я был некурящий, поэтому вместо табака мне даже выдавали конфеты. А вот когда нас в 1947 году вывели в Черкассы, как раз в это время на юге был голод, то тут нам пришлось туго: на завтрак - каша из кукурузной крупы, на обед - суп с кукурузной крупой, а на ужин опять каша из кукурузной крупы, и так несколько месяцев подряд... У нас тогда старшина был веселый парень с Украины, и когда мы за минуту съедали эту нашу жалкую норму, то он нас сразу выводил из столовой, и давал команду запевать песню «Кони сытые, бьют копытами»... Поэтому я когда вернулся из армии, то даже смотреть не мог на любую кашу...

Н.Ч. - Как часто выдавали спиртное?

Б.С.Г. - Насколько, я помню, в фронтовых частях ежедневно выдавали по 100 грамм. Награды мы обязательным образом «обмывали» в котелке.

И у меня со спиртным связан один трагикомический случай. Это произошло, когда мы отступили из Секешфехервара, и закрепились в его пригороде. Нашу роту тогда расположили во второй линии обороны, и это был тот редкий случай, когда мы должны были сдерживать немецкую пехоту.

Мне запомнилось, что там мы занимались дезинформацией немцев, создавали у них впечатление, что на нашем участке накапливаются большие силы. Например, ночью по окопу ходил солдат со специальной трещеткой, которая издавала звук работающего танкового двигателя. Когда он доходил до пулемета, то по немцам давали очередь, и он шел до следующего пулемета.

Там произошло небольшое ЧП: у нашего пулемета лопнула ствольная коробка, и меня с товарищем отправили отнести его на ремонт в артмастерские, которые находились в лесу за холмом. Ночью на подводе пулемет мы туда отвезли, но тогда, также как и сейчас, мастера не особенно торопились, в общем застряли мы там дня на три.

А в нашу роту старшина дня три не мог подвезти горячее питание, т.к. немцы очень хорошо пристреляли склон холма, который был за нашими позициями. И старшина подходит к нам, мол ребята, отвезите на вашей подводе питание в роту. Но мы ему говорим: «Товарищ старшина, вы же прекрасно знаете, что немцы там обстреливают все, что движется, тем более днем». Старшина ходил-ходил, потом опять подходит к нам, и говорит: «Ребята, а вы наркомовские сто грамм получили? Нет? Так давайте я вам налью». Мы выпили. Он опять спрашивает: «А за вчера сто грамм вы получили? Нет? Так получите». В общем, когда мы уже выпили и за позавчера, то даже начали песни петь. Тогда он к нам опять подошел: «Там наши ребята уже три дня ничего не ели, может отвезете для них еду?» «Конечно, отвезем», отвечаем... После трехсот граммов, чего ж не отвезти-то?... Он так обрадовался, загрузил нашу подводу продуктами, даже ездового нам нашел, и мы поехали. Пока поднимались на холм все было нормально, но когда мы начали спускаться по склону, который прекрасно просматривался немцами, днем...

Наверное, от такой наглости даже немцы обалдели... Наш ездовой припустил лошадей, и мы знали, что нам надо только добраться до окраины города, а там, среди домов, мы уже будем в безопасности. И тут из-за здания кирпичного завода, который был как раз напротив наших позиций, выехали три немецких танка, и прямой наводкой начали обстреливать нашу повозку... Увидев такое дело, мы с напарником соскочили с подводы, и бросились в кювет. Но ездовой нам попался смелый и упорный, он лишь еще больше припустил лошадей, и прорвался таки в пригород, а мы уже по обочине перебежками добрались сами. Я был в ватнике и ватных брюках, и когда пришел в роту, то увидел, что штаны на «пятой точке» изорваны осколками просто напрочь, а у меня самого ни единой царапины, все-таки я, наверное, точно под счастливой звездой родился...

Про случаи отравления наших солдат техническим спиртом слышал, но сам ни разу не видел. Я лично никогда спиртным не увлекался, и даже проработав 55 лет в институте виноделия могу сказать, что за все это время меня никто пьяным не видел, но свои сто грамм на фронте я выпивал.

Н.Ч. - У вас были какие-то трофеи? Посылали домой посылки?

Б.С.Г. - У меня вообще ничего не было, ничего, и даже посылку я домой ни разу не послал. Этим могли заниматься офицеры или те, у кого были такие возможности.

Н.Ч. - С женщинами на фронте удавалось пообщаться, с медсестрами, например?

Б.С.Г. - Санинструкторы если с кем и общались, то только с офицерами, а я был простой рядовой солдат. ППЖ были у многих офицеров, но к таким женщинам мы из-за этого плохо относиться не стали.

Н.Ч. - Как часто удавалось помыться, постираться? Вши были?

Б.С.Г. - Вши у нас временами бывали, но с ними успешно боролись. У нас был очень ответственный старшина, который старался почаще организовывать нам помывку. Кстати, вот американцы были страшно завшивленные, это мне запомнилось.

Н.Ч. - Удавалось как-то отдыхать?

Б.С.Г. - Когда нас выводили на переформирование, то бывали концерты, причем, не армейской самодеятельности, а приезжали специальные концертные бригады.

Н.Ч. - Как вас одевали?

Б.С.Г. - В целом хорошо. Я сменил не одну пару обуви, ходил и в ботинках, но в сапогах мне нравилось значительно больше. Носил и шинель, и ватник, он, конечно, теплее и удобнее. Каски мы в бою одевали всегда, даже противогазы были.

Н.Ч. - Какое у вас было личное оружие? Приходилось из него стрелять?

Б.С.Г. - Насколько, я помню, и винтовка была, и автомат, когда как, но стрелять из них мне не пришлось ни разу.

Н.Ч. - Как относились к пленным? Вы видели случаи жестокого отношения к ним?

Б.С.Г. - О том, что «власовцев» солдаты предпочитают сразу расстреливать, а не брать в плен, я слышал, но сам ни разу такого не видел. А немцев брали в плен, и просто отправляли в тыл, чтобы над ними как-то издевались я не видел.

Но был один раз трагикомичный случай: где-то в Венгрии на марше мы остановились пообедать, приехала полевая кухня, и тут прямо рядом из леса, метров сто от силы, на нас вышли два немца. Солдаты, конечно, сразу похватали оружие, начали им кричать «Хенде Хох». Один из немцев поднял руки и пошел в нашу сторону, а второй вдруг развернулся, и побежал обратно в лес. Мы открыли огонь по нему из всех трех наших пулеметов, но так в него и не попали, и он скрылся в лесу, а его товарищ стоял в это время рядом с нами...

Н.Ч. - Как вы можете оценить немцев как солдат?

Б.С.Г. - Надо отдать им должное, немцы - хорошие солдаты, но я не считаю, что они нас в чем-то превосходили. Думаю, что между нашими и немецкими солдатами можно поставить знак равенства.

Н.Ч. - А как немцы относились к нашим пленным?

Б.С.Г. - В Венгрии был страшный случай. Я ему свидетелем не был, но солдаты наши много про него рассказывали. Немцы прорвали нашу оборону, и захватили буквально на одну ночь деревню Вереб. А на следующий день наша дивизия ее освободила, и когда увидели, что немцы там натворили, то просто ужаснулись: наших пленных солдат они убивали самыми варварскими и зверскими способами... Позвали на это посмотреть нашего командира дивизии Цветкова, это был очень интеллигентный, даже мягкий человек, но когда его спросили, что делать с пленными, он ответил: «Повесить на телеграфных столбах», и их повесили...

Н.Ч. - После таких случаев, не было мысли «отомстить по полной»?

Б.С.Г. - Таких мыслей у нас все-равно не появилось. Злость на немцев, конечно, была, но скорее потому что большинство солдат пережило оккупацию, и у них осталась обида за скотское отношение, но к пленным все равно насилия не было. Потом мне даже довелось слышать от односельчан такое, что если бы оккупанты нормально относились к людям, то они могли бы и победить.

Н.Ч. - Вам не приходилось видеть командиров высокого ранга, говорят среди них были жестокие и заносчивые люди?

Б.С.Г. - Командира нашей дивизии я видел много раз, приходилось видеть и командира нашего корпуса, и один раз даже командующего фронта Толбухина. Я бы не сказал, что они были жестокие, но, действительно, было видно, что это очень жесткие люди, приказы которых не обсуждались, а выполнялись любой ценой.

Один раз мне пришлось видеть такой случай. Передовые части нашей дивизии в районе венгерского города оач достаточно легко форсировали Дунай, и начали преследовать немцев. А переправа основных сил дивизии замедлилась, причем, вместо того, чтобы в первую очередь переправлять войска и боеприпасы, туда вначале переправлялись какие-то второстепенные подразделения. Кроме того на берегу образовалась очередь на переправу длинною где-то в два километра, и нам еще крупно повезло, что была нелетная погода: туман, моросил дождик, а то бы немцы нам устроили... И в этот момент на переправу приехал командир нашего корпуса Козак, кажется, была его фамилия. Он увидел все это безобразие, что переправляют не тех кого надо, и подозвал начальника переправы. Командир корпуса посмотрел на часы, и говорит: «Если через полчаса вы не наведете на переправе порядок, то я отдам приказ вас расстрелять», и врезал тому полковнику пару раз палкой по спине...

Н.Ч. - Политработники пользовались уважением у солдат? Вы верили Партии, лично Сталину?

Б.С.Г. - У нас политработники были хорошие, и солдаты им доверяли.

Уже после войны по работе мне пришлось много общаться с одним бывшим репрессированным Менчером. Хотя я был убежденный коммунист, а он ярый антисоветчик, но у нас сложились почти дружеские отношения, и полушутя-полусерьезно мы иногда очень ожесточенно спорили на «политические» темы, он чуть ли с пеной у рта выступал против Сталина. И как-то раз он меня все-таки «допек», и я ему сказал:

- «Эммануил Маркович, вы в еврейском гетто были?»

- «Нет».

- «А в плену вы были?»

- «Нет».

- «А в окружение вы попадали? А под перекрестным пулеметным огнем вы были?

- «Нет».

- «А под бомбежкой?»

- «Тоже нет».

- «А артподготовку вы пережили хоть раз?»

- «Нет».

- «Эммануил Маркович, так идите в НКВД, и скажите им спасибо, что они вас сослали за Урал, и вы ничего этого даже не видели. А я, кроме гетто и плена, все это лично пережил, и еще неизвестно, кому из нас было тяжелее...» И больше после этого разговоров на такие темы у нас не было, и он меня в «просоветскости» не обвинял...

Н.Ч. - Приметы, суеверия у вас на фронте были какие-нибудь?

Б.С.Г. - Нет, у меня ничего такого не было.

Н.Ч. - А в Бога не стали верить?

Б.С.Г. - Нет, я был убежденным атеистом, зато сейчас отношусь к религии значительно лучше, чем тогда. Вообще я считаю, что за последние две тысячи лет человечество выработало всего две приемлемые для людей идеологии: религию, с ее идеями проповедования добра, и наказанием за совершенное зло и грехи, и идеалы коммунизма.

Н.Ч. - С «штрафниками» не приходилось сталкиваться? Доводилось присутствовать при показательных расстрелах?

Б.С.Г. - «Штрафников» я даже ни разу не видел, и солдат прошедших через такие подразделения, не встречал. Показательных расстрелов я ни разу не видел.

Н.Ч. - О «заградотрядах» слышали?

Б.С.Г. - Знаю, что они были, но ни разу их не видел.

Н.Ч. - С «особистами» приходилось общаться?

Б.С.Г. - На фронте нет, а сразу после войны у меня был довольно интересный случай. Как комсорг роты я входил в состав комсомольского бюро полка. Комсорг нашего полка был из Сибири, прошел с боями от Сталинграда до самой Победы. Он отпросился в отпуск, а вместо себя, на все то время, что его не будет, он порекомендовал назначить меня. И два-три месяца, что его не было, я выполнял его обязанности, организовывал самодеятельность, различные мероприятия, спортивные соревнования. А как раз в это время у нас сменился начальник особого отдела, и этот новый капитан пригласил меня на беседу.

Он толкнул большую речь: что мы находимся на вражеской земле, что среди нас много таких, кто был на оккупированной территории, и тех, кто прислуживал немцам, и нам еще еще только предстоит разобраться, может среди них затаились предатели. Поэтому нам нужно иметь своих информаторов, мобилизовать на это дело комсомольцев, чтобы знать, кто чем дышит, и т.д. и т.п. В общем целый час он так разорялся, но я его не перебивал. А когда он закончил свою речь, я встал, и говорю: «Товарищ капитан, я был на оккупированной территории»... Он побагровел, потом позеленел, потом посинел, начал ходить туда-сюда по кабинету... Потом сказал мне: «Раз командование вам доверяет, значит будем вместе работать и дальше». Но сразу после этого пошел в политотдел, и начал возмущаться: «Что у вас тут творится, кого вы назначили комсоргом полка?»... Я сам пошел к начальнику политотдела дивизии Шахову, и говорю ему: «Товарищ подполковник, назначьте вместо меня кого-нибудь другого». Но он был хороший, мудрый человек, и сказал мне примерно так: «Ты еще молодой, и не знаешь, что и в нашей партии дураков тоже хватает. И если на всех смотреть и слушать, то... Иди и работай, а чтобы тебя успокоить, я тебе дам свою рекомендацию в партию». Я тогда как раз написал заявление о приеме в кандидаты члены партии, но представил только две рекомендации, а нужно было три, и Шахов мне ее дал. И до 1990 года я был членом партии.

Н.Ч. - Вам приходилось попадать под огонь нашей артиллерии или авиации?

Б.С.Г. - Под Оргеевом я, как и многие солдаты там, заболел малярией. Когда мы пошли вперед, то меня положили на повозку запряженную двумя волами. И под Теленештами на колонну был налет нашей же авиации, видно произошла какая-то несогласованность. Я так и пролежал весь налет в этой повозке, сил чтобы подняться, и отбежать в укрытие не было совсем... Но все-таки я, наверное, родился в рубашке потому что, и обоих волов в моей повозке убило, и многие солдаты были ранены или убиты, а у меня ни одной царапины... Но этот налет - один из самых страшных моментов, что мне довелось пережить на войне... Правда, это был единственный такой случай.

Н.Ч. - Что было для вас самым страшным на войне?

Б.С.Г. - Я многое повидал и испытал, но самое страшное - это попасть в окружение. Сколько страха я тогда натерпелся, пока мы вырывались из окружения...

Н.Ч. - У вас тогда не было такого ощущения, что мы воюем с неоправданно большими потерями?

Б.С.Г. - Как фронтовик вам скажу, что я с таким суждением категорически не согласен, это все разговоры наших идеологических противников. Наверное, можно было бы воевать и с меньшими потерями, но это не значит, что людей не жалели, и ими разбрасывались направо и налево...

Н.Ч. - Из вашего села сколько мужчин забрали на фронт?

Б.С.Г. - Я точно не знаю, но с войны не вернулось больше двухсот моих односельчан... А из тех одиннадцати, что ушли в армию добровольно в первые дни, нас вернулось семь человек, это, между прочим, высокий процент...

Н.Ч. - С одной из фотографий у вас связана забавная история.

Б.С.Г. - Вот эта, где стою один, с усами, я тогда их отрастил для солидности. Когда я ушел на фронт, моего отца забрали в «трудармию», и отправили аж на Урал, где он охранял какие-то рудники. Но когда я ему в первый раз отправил письмо, то послал и эту фотографию. И получил от него ответ: «Письмо твое получил, но ты прислал мне фотографию какого-то незнакомого мужчины»... Всего чуть больше года прошло, а отец родного сына не узнал..

Н.Ч. - Как сложилась ваша жизнь после войны?

Б.С.Г. - Я демобилизовался из армии в марте сорок седьмого года, приехал в Кишинев, но чем заниматься дальше, даже не представлял. В горкоме комсомола мне помогли устроиться на работу, а через несколько месяцев начались приемные экзамены, и я решил попробовать поступить в «Училище виноградарства и виноделия». Причем, меня привлекла даже не специальность, а то, что в этом техникуме хоть как-то кормили, и давали обмундирование. Мне удалось поступить, и училище я окончил с отличием всего за три года вместо положенных четырех, и пришел на работу в «Научно- Исследовательский Институт садоводства, виноградарства и виноделия», в котором и проработал 55 лет. Можно сказать, что специальность я выбрал достаточно случайно, но ни разу потом о своем выборе не пожалел. Вначале я восемь лет был управляющим отделения опытного хозяйства, а после заочного окончания в институте факультета «виноградарство и плодоовощеводство», стал заниматься наукой, разрабатывал новые виды удобрений. На пенсию я вышел только в 1990 году, но продолжаю работать.

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Академик «Международной Академии винограда и вина».

Вот уже больше пятидесяти лет я счастливо женат, у нас было два сына... Есть внук, внучка, правнук.

Н.Ч. - Часто потом вспоминали войну?

Б.С.Г. - Конечно, вспоминал ведь столько всего там было пережито... Меня часто приглашали выступать в школах, и я всегда заканчивал свои выступления так: «Желаю вам, чтобы вы никогда не были ветеранами войны, ведь это не игрушки, там людей по-настоящему убивают...

| Интервью и лит.обработка: | Н. Чобану |