Я, Богданов Николай Иванович, родился в Ленинградской области, в Ефимовском, ныне Бокситогорском районе, в деревне Семёново,Михалёвского сельсовета. Это событие произошло восемнадцатого февраля 1925 года. У моих родителей родилось четверо детей, но двое умерли в младенчестве, и остались только мы с младшей сестрой Клавой. Родителей звали Иван Григорьевич и Александра Ильинична. Мой отец 1894 года рождения. Участвовал в гражданской войне. После подавления Кронштадтского мятежа в 1921 году был признан негодным к прохождению дальнейшей службы и с тех пор оставался белобилетником, инвалидом гражданской войны.

До десятого класса я учился в Ефимовской средней школе. В последний класс школы перешел в 1941 году. В десятом классе мне удалось проучиться всего один месяц. Все мужчины-преподаватели были забраны по мобилизации. Здесь к нашим местам подошел фронт, и школа закрылась сама по себе. В то время мы жили на станции Ефимовская, буквально в двухстах метрах от железнодорожной станции.

Мой отец работал председателем артели инвалидов, артель занималась пошивом обуви. Среди инвалидов было много пьяниц и просто нехороших людей. Отец у меня был доверчивый человек. Мне в 1938 году исполнилось тринадцать лет. И вот как-то подходит ко мне мама и говорит: "Коля, ты пионер, готовишься стать комсомольцем. Напиши письмо Сталину". Я спрашиваю: "А о чём я должен написать-то?" В свои тринадцать лет я ничего не понимал, что делается вокруг отца. Мама говорит: "Всё идёт к тому, что твоего отца эти его пьяницы хотят посадить в тюрьму. Ты батьке ничего не говори, а я что знаю - тебе расскажу". Сама мама написать не могла, потому что имела полтора класса образования. Неграмотные люди часто бывали житейски мудрее образованных. Такой была моя мама. Она доходчиво изложила мне всю эту неприглядную историю. Я написал, что являюсь пионером, стремлюсь овладевать знаниями, учусь на "хорошо" и "отлично". А это так и было. Рассказал про нашу семью и про отца. Как он гоняет этих пьяниц, а они за это подвели его под суд.

Письмо было развёрнутое. В нём я приводил примеры и в заключение писал, что мой отец может быть несправедливо осуждён. Всё письмо заняло две странички ученической тетради. В конце я расписался, и ниже расписалась моя младшая сестра, потому что в письме я писал и о её участии в написании. На конверте вывел такой адрес: "Москва Кремль, Иосифу Виссарионовичу Сталину". Мама говорит: "Не вздумайте, ребята, опустить письмо на почте". Через нашу станцию ходили поезда в сторону Урала. На Свердловск, на Омск. У нас паровозы заправлялись водой, и поэтому составы стояли по 15-20 минут. В то время в почтовых вагонах были почтовые ящики для писем. Ящики находились внутри, а снаружи была только щель, куда каждый мог опустить письмо. Я сунул наше письмо и оставался рядом, пока поезд не тронулся. Боялся, что могут вытащить. Не помню, сколько прошло времени. Прихожу я как-то с озера, на котором мы купались, и вижу, мама в сильном волнении набрасывается на меня: "А где ты был? Тебе пришла повестка. Тебя вызывает прокурор. Что ты натворил?" Я ответил, что ничего такого не делал. Она показала мне повестку и говорит: "Вот, завтракай. Я тут тебе приготовила запасное бельё, если тебя арестуют". Я сказал, что арестовывать меня не за что, и бельё я с собой не возьму. Я ничего не сделал, и всё должно быть нормально. Поэтому пошли так. Впереди я с повесткой, а несколько позади сестра с моим чистым бельём. Вхожу в прокуратуру. Там сидит знакомая девчонка. Я показал ей повестку, и она велела ждать. Кроме меня там в ожидании приёма сидело ещё человека три. Я сел, и эти мужчины стали на меня смотреть с недоумением. Я тоже ничего не понимал. Девушка мне сказала, что сейчас прокурор отпустит сидящего у него в кабинете человека и сразу примет меня. Я первый раз был в государственном учреждении и не понимал, что это значит "примет". Когда из кабинета вышли люди, она мне говорит: "Иди туда". Я вошел. Прокурор вышел из-за стола, поздоровался со мной за руку. Потом сел и стал спрашивать: "Ну, как ты учишься?" Я ответил, что учусь на "хорошо" и "отлично". Прокурор ещё задал несколько подобных вопросов. А потом и говорит: "Ты письмо Сталину писал?" Я отвечаю: "Писал". Он спрашивает: "А что эти его работники - действительно такие плохие?" Я говорю: "На мой взгляд, действительно плохие, потому что пьяницы". Он: "Ладно. Ты не волнуйся, Сталин твоего отца не арестует. Он всё правильно сделал". Вот и весь разговор. Письма мне никакого не дали - всё осталось в деле. Действительно у отца быстро нашлись покровители, которые пришли к нему: "Иван Григорьевич, чего ж ты в партию не вступаешь? Вступишь в партию, и всё у тебя в жизни пойдёт. Они ему дали рекомендации - он легко вступил. Из этой артели отца перевели на другую работу. Всё хорошо, все довольны. Я так никому и не сказал, что писал Сталину и выхлопотал батьку. Как вы теперь понимаете, моё отношение к Сталину самое тёплое. И на фронте, поднимаясь в атаку, солдаты кричали: "За Родину, за Сталина!" я не только это слышал, я и сам кричал. В нашей дивизии кричали "За Родину, за Сталина!" даже во время наступления в Прибалтике осенью 1944 года. Тогда Сталин пользовался огромным авторитетом.

Накануне войны мой отец договорился с военкомом, чтобы тот выделил нам лошадь для вывоза сена. В субботу 21-го июня я поехал в запряженной в телегу лошади, чтобы вернуть её в военкомат. А тут у нас на переезде остановились цыгане, с песнями и прочими вещами. Лошадь крайне испугалась и понесла. А в этом месте дорога круто спускалась с горки. Доски телеги развалились, и меня из неё выбросило. Упал я несколько неудачно. Врач насчитал сорок две раны, я проболел два месяца.

22-е июня я очень хорошо помню. У нас это был хороший день. Солнечный, но с ветром. Ещё до двенадцати часов некоторые люди что-то узнали и стали собираться на площади у репродуктора, рядом со зданием РИК (районный исполнительный комитет) Я тогда лежал дома и никуда не выходил. Пришел отец и сказал, что был митинг, что напали немцы. Тогда у молодёжи был порыв. Все старшеклассники отправились в Ленинград, в Лугу, чтобы узнать, как-то помочь. Но увидели там некоторую неразбериху и то, что они никому не нужны. Одни из них вернулись через две недели, а другие - через месяц. Со второго дня войны всем, кто остался, сказали, что надо изучать военное дело, то есть изучать оружие, изучать тактику, как действовать в тех или иных условиях. Нас обучали, как вырыть окоп, как отрыть убежище для семьи. Преподавателями выступали наши отцы, сержанты запаса. Если он был пехотным командиром, то у него была программа, что должна знать пехота. Другой служивший в кавалерии объяснял, что должен знать кавалерист и так далее - каждый по своей воинской специальности. Первоначально было убеждение, что война будет короткой. Даже была такая песня, что, мол, сокрушительным ударом мы накажем за это дело немцев. По прошествии примерно месяца, когда и отцов наших призвали, стали уже говорить иначе. После закрытия школы, отец устроил меня работать делопроизводителем в отдел загс. (Отдел записи актов гражданского состояния) Я регистрировал рождения, смерти, браки и разводы. Тогда было много разводов. Деды искали себе молодых. Например, моему деду было уже семьдесят лет. В 1944 году он овдовел, но вскоре нашел себе молодую женщину, которая была моложе моей матери. Вёл он себя достойно, и они прожили вместе до его смерти. Каждый день после работы я шел на военные занятия, где нас обучали всему, что нужно, начиная со строевой подготовки. Сдавали зачёты по стрельбе, метанию гранат, рытью окопов, знанию устава…

Немцы до нас не дошли тридцать километров. Дальше их не пустил Мерецков, командовавший Волховским фронтом. На нашей станции производилась выгрузка войск и боеприпасов. Немцы бомбили станцию совершенно безнаказанно. Помню, разбомбили госпиталь, и все раненые, не могшие двигаться, сгорели. Тогда у нас, в Ефимовской, дома были только деревянные. Помню, люди кричат, зовут на помощь, но немецкие самолёты, сбросив бомбы, обстреливали улицы из пулемётов, не давая подойти к горящим зданиям, поэтому всех спасти не удалось. И вот осенью 1942 года с Дальнего Востока прибыла зенитная батарея. Только они выгрузили первое орудие, налетели немецкие самолёты. Это единственное орудие открыло огонь и сразу сбило немецкий самолёт. Лётчиков взяли в плен. Это событие произошло у всех на глазах, и очень воодушевило местное население.

Надо сказать, что люди, сами живя впроголодь, старались помочь армии. Кроме обязательных поставок сдавали дополнительно продукты: от хлеба до мяса. Собирали валенки и тёплые вещи, вязали варежки. Собирали очень много денег в фонд обороны. Тогда люди были неграмотные, но патриотизм был очень высокий.

Тринадцатого февраля 1943 года меня призвали в армию. С посёлка нас таких набралось человек 30-40. В тот же день мы сели на поезд и прибыли в Волховстрой. Тут нас сразу определили, и первые две недели мы работали на разгрузке продовольствия. Потом нас переодели в армейскую форму: выдали ботинки с обмотками, брюки, тёплые куртки, а под них телогрейки, трёхпалые рукавицы и шапки ушанки. Свою гражданскую одежду я отправил домой.

23-го февраля я принял присягу. Двенадцатого марта мы перешли Ладожское озеро: 50 километров за одну ночь. Там же, на берегу озера, в посёлке Ириновка, мы и обосновались. Жили в землянках. Занимались по шестнадцать часов в день. Одно было плохо: под Ленинградом очень сырые места - землянки постоянно затапливало. С водой боролись круглосуточно. В полу было специальное углубление, чтобы удобнее было отчерпывать прибывающую воду. Тут же стояли двухсотлитровые железные бочки, куда вёдрами выливали воду. И вот все спят, а ты черпаешь. Подождёшь, пока наберётся, и снова. За сутки набирались целые бочки. Днём воду из бочек вёдрами же выносили и выливали подальше от землянки. Также дежурные сутками топили железные печки. Учили нас пять месяцев и очень хорошо обучили. Часто приходилось бросать боевые гранаты, проводились боевые стрельбы, учебные атаки. Тогда боеприпасами не стеснялись. Нашим оружием была трёхлинейная винтовка, весившая четыре с половиной килограмма. Помню, когда нас обучали штыковому бою, надо было держать винтовку на вытянутых руках. За время пребывания в учебной части многие из нас отощали и не могли удерживать винтовку в этом положении, в том числе и я. Но когда мы пришли во фронтовую часть, то там всё делалось по-другому - не так, как нас учили. Нас учили воевать с винтовкой и пулемётом, а когда я попал на фронт, то стали появляться первые автоматы. Сперва один на отделение, то есть на 7-9 человек. А потом автоматов становилось всё больше и больше. Как известно, финны были мастерами своего дела. У нас проводились специальные занятия по борьбе именно с финнами.

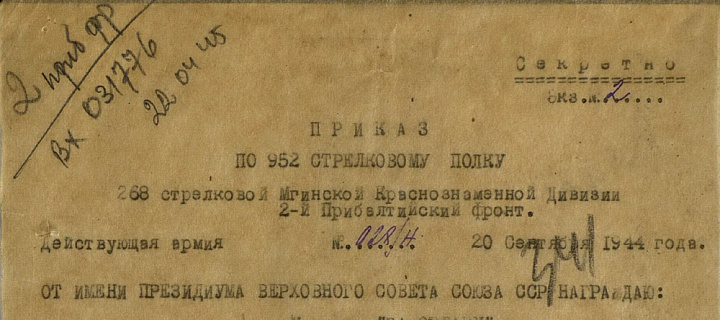

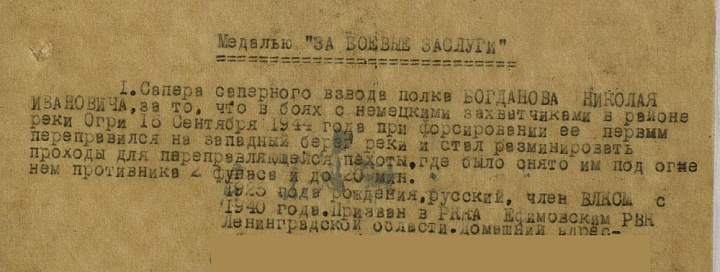

Восьмого августа я приехал на фронт: в 268-ю стрелковую дивизию, 952-й стрелковый полк. Дивизия стояла в обороне на Неве, примерно в том же месте, где участвовала в прорыве блокады во время операции "Искра" в январе 1943 года. Я сговорил ещё одного своего товарища пойти во взвод разведки. Сперва нас всех хотели направить в стрелковые роты, но мы с товарищем стали шуметь: "Мы пойдём в разведку. Пусть нас определяют во взвод разведки". И вот ради нас пришел командир полковой разведки, построил всех и спрашивает: "Кто желает служить в разведке?" Перед этим он предупредил, что тем, кто согласится, потом будет тяжелее, чем остальным. Из всей нашей маршевой роты вперёд вышли только мы двое. Начальник разведки привёл нас в расположение, говорит: "Вот ваша землянка. Вот ваши люди, знакомьтесь". Первая его команда была, чтобы нас кормили досыта. Досыта нас кормили ровно сутки.

На следующий день мы участвовали в разведке боем. В месте проведения операции расстояние до немцев было меньше пятидесяти метров. То есть мы до них добрасывали гранаты, а они до нас. Когда мы поднялись, командир скомандовал: "Рота-а, гранатами, пли!" И все одновременно метнули гранаты, стараясь попасть в немецкую траншею. В ответ на это немцы открыли такой огонь из орудий и миномётов, что наша траншея, бывшая до этого глубиной полтора метра, была сравнена с землёй и перестала существовать. Так что когда мы в неё вернулись, то оказались на поверхности. Я из боя вышел невредимым, а мой напарник, которого я сагитировал, был ранен, то есть он провоевал с утра до вечера. Перед боем старослужащие нам сказали, чтобы мы смотрели и делали всё, как они, и вперёд не лезли. Из этой разведки боем мне запомнился только гранатный бой. Я бросал в них, а они бросали в нас. К концу дня эвакуировали всех раненых и вновь отрыли засыпанную траншею. Потери в нашем взводе были не большие и не маленькие. Война есть война, и поэтому не считали, большие или маленькие. Считалось потери такие, какими и должно быть. В первый раз, конечно, многое делаешь не так - много лишних движений. И только с третьего или четвёртого раза всё получается правильно.

Гранаты мы использовали в основном РГД-33. Только при наступлении надо снять оборонительную рубашку. В дело шли и трофейные. Они у немцев были наступательными и примерно такой же мощности, как и наши. Если такая взрывалась в пяти метрах, то мы даже не останавливались. Я не видел, чтобы наступательная граната наносила поражение с такого расстояния. Главное, успеть отбросить её от себя хотя бы на пять метров. Там она бухнет и больше ничего. А вот с "эфкой" - с той шутить нельзя. Если ты решился её бросить, то сперва должен подобрать место, куда ты после этого сам сунешься. И если ты себя не обезопасил, то сам же будешь ранен или убит. А вот противотанковые гранаты я бросать не мог: был очень слаб. Несмотря на то, что теперь нас очень хорошо кормили, вес мой оставался 39 килограмм.

Как я уже говорил, первоначально автоматов у нас было маловато - и за ними шла настоящая охота. Хоть это и не хорошо: украсть у соседа автомат, но разведчики проявляли такую "находчивость". Вскоре уже все получили автоматы. Сперва с дисками, а затем разведчики стали пользоваться рожками. Диск тоже хорош, но тяжеловат. Правда, у некоторых рожков быстро ослабевала пружина, и патроны начинали вываливаться. За этим тоже надо было следить. Немецкими автоматами мы также пользовались, и поначалу они показались нам даже лучше, но по совокупности параметров наш был всё же немного получше. И при этом наши автоматы постоянно дорабатывались. И всё равно на всякий случай, куда бы ни шли, один или два немецких автомата у кого-то были. Трофейные пулемёты у нас тоже были. Не было такого оружия, которое бы мы не использовали. С интересом на это смотрели. Что и как. Я метко стрелял и любил это делать. Но стрелять удавалось редко. На линии фронта мы бывали по десять, иногда по восемнадцать дней. И если выдавалось время, то я шел пострелять. Снайперских винтовок у нас не было, но иногда можно было достать на время. Давали, инструктировали: "Только смотри, сам не подставь голову". Любил стрелять на восемьсот метров. Ствол держишь выше, и пуля летит дугой. Подлетает уже в человека. Из пулемёта любил стрелять. Конечно, бывали случаи, когда в бою оружие отказывало, но причина одна. Надо чистить хорошо оружие. Ведь оно же тоже любит чистку и ласку. Не почистил - и оно тебе может в отместку выдать.

Кроме касок у нас во взводе было два или три стальных нагрудника. У кого они были, те их и носили. Конечно, это тоже была какая-то защита.

Через несколько дней, у горы Преображенская, меня ранило пулей в мягкие ткани ноги. После того как санитар меня перевязал, я пошел доложить о своём ранении начальнику разведки. Он так начал меня ругать: "А ты знаешь, почему тебя ранило?! Если ты уж лёг и ползешь, то ты должен вжиматься в землю. А ты стал ногами выползать на поверхность". Тогда было как бы модно, если ранение не тяжелое, не уходить в медсанбат, а оставаться в своей части. Я тоже остался с ребятами. Санинструктор делал мне перевязки.

Я был щуплого телосложения, поэтому в разведгруппе меня назначили в левую группу прикрытия. Нас в ней было двое: я и моряк. Надо сказать, что у нас было много бывших краснофлотцев. В нашу задачу входило прикрытие группы захвата состоявшей, как правило, из трёх человек. Кроме этого, мы должны были непосредственно перед началом их действия на намеченном участке следить за немцами. Дело в том, что буквально в ночь перед приходом в полк нашей маршевой роты погибла группа захвата. Днём разведчики наметили немецкую траншею. Немцы же на опасных участках незаметно ночью непосредственно перед траншеями выставили проволочное заграждение. Буквально в три нитки. Ребята в темноте подползли, когда совершали бросок, наскочили на проволоку и были расстреляны. Несколько дней они висели на ней, и только потом с большим трудом их удалось вытащить. Эти потери были одной из причин, по которой нас с товарищем сразу взяли в разведку.

Немецкая разведка тоже стреляла и выслеживала очень хорошо. Нам приходилось встречаться с ними неоднократно. Расскажу один поучительный случай. У них, так же как и у нас, на нейтральной полосе были свои замаскированные блиндажи. Один раз мы обнаружили такой блиндаж и посчитали, что тут мы их прихватили. Видели, что кто-то входил и выходил из блиндажа. Чтобы окружить и взять их наверняка, командование вызвало чуть ли не роту. Подползли бросили пару гранат в трубу и пару в окошко. Дверь раскрылась, но никто не выходит. Подумали, что они ранены или убиты. Вошли, а блиндаж пуст. Никого нет. Немцы незаметно ускользнули, при этом оставив всё, как будто они всё ещё там. Здесь было совершено много ошибок, о которых я не хочу говорить. Хорошо ещё, у немцев не было, наверно, сил, а то мы бы так легко оттуда не ушли.

С заградотрядами я близко не сталкивался, а вот штрафная рота была здесь в нашей дивизии. Тех из них, кого я знал, были хорошие ребята. Часто туда попадали не по своей вине. Бывало, что виноваты все, а осуждают одного. Место, где располагалась штрафная рота, было окружено забором из поставленных вертикально, пригнанных одна к другой, пятиметровых обрезных досок, скреплённых тросом. Как правило, штрафники шли в атаку до первой крови. После этого он перестаёт наступать, а где-то прикрывается, чтобы его не убили. Здесь помогали им обычные солдаты. Штрафники воевали хорошо, а особенно матросы. Тельняшки свои засучивают - и пошли. Сильные были люди по натуре. К бывшим штрафникам лично я относился очень хорошо. Он уже и тебя не бросит, и противника не просмотрит.

Однажды во время обстрела снаряд попал в одну из землянок штаба полка. Погибли семь девушек-связисток. В особом отделе предположили, что немцам известно расположение штаба. Но через неделю выяснилось, что это был случайный обстрел. Как это подтвердилось, я не знаю. В связи с этим случаем скажу, что к девушкам у нас отношение было очень хорошее. Они у нас служили санитарками, связистками, и я считаю, со своей задачей девушки справлялись. Я бы сказал, с хорошим бесстрашием.

На войне, конечно, страшно, особенно в первые дни, но я как-то не унывал. Мама сохранила все мои фронтовые письма, и я их иногда перечитываю. Среди них нет ни одного скорбного письма. Писал, как встречало нас население. О наших общих знакомых, служивших со мной в части. Этих писем целая пачка. Все, как положено, просмотрены военной цензурой, о чём говорит особый штамп. Они вычёркивали не всё сплошь, а тоже аккуратно. Например, у нас вокруг Ленинграда штук двадцать Чёрных речек. Это не представляло интереса для цензуры, что вот якобы я что-то выдал. Один раз я ошибся в написании адреса, но письмо дошло. Цензурой на нём было написано, "Будьте внимательны. Ваше письмо задержалось, потому что вы написали неправильный адрес". Мы писали каждый день. Сегодня я получу около десятка писем, а завтра товарищ. И всё это читаем во всеуслышание. Не таились. Если у кого-то дома случались неприятности, мы писали местным властям коллективные письма, чтобы разобрались, чтобы помогли, чтобы солдат шел в бой спокойный за своих близких.

Пропаганда с обеих сторон ограничивалась разбрасыванием листовок. Немецкие листовки встречались, ещё когда я был в учебном подразделении. На фронте попадались и наши на немецком языке: их ветром иногда относило к нашим окопам.

21-го января 1944 года, опасаясь окружения, немцы отступили. В тот же день мы вошли в оставленную Мгу. На ночь остановились на окраине города. Было морозно, и мы разожгли костры. Утром выступили уже открыто, и целый день догоняли немцев, но они удирали очень быстро.

Ночи зимой холодные, поэтому мы взяли с собой четыре железных печки. Договорились с сапёрами, что они везут печки, а за это мы пускаем их к себе. В любом месте: сарае, шалаше мы эти печки ставили по кругу, а сами ложились спать посередине - так и спасались.

Затем нашу дивизию направили в Псковскую область. Дошли до реки Плюса и повернули направо. Была поставлена задача вступить в партизанский край. Немцы такого не ожидали и были в панике. Выпустят несколько снарядов и сами тикают. Когда мы соединились с партизанами, они и местное население, прятавшееся в лесах, встретили нас триумфом. Тогда же произошел такой случай. Народ заявил нам, что некий Иванов, житель местной деревни работает на немцев. Его арестовали. Свидетели из местных жителей рассказали, в чём он виноват. Через два часа состоялся суд. Его присудили к смертной казни и повесили на перекрёстке дорог. Вот такое было. Фамилия его была Иванов, до сих пор помню. Потом в одной деревне, уже за Стругами Красными, судили местных девчонок, бывших немецкими подстилками. Вторую публичную казнь я наблюдал, кажется, осенью. Судили солдата-латыша. Во время боя он струсил и спрятался. Его отделение понесло потери, и солдаты обвинили его в гибели товарищей. Они очень эмоционально выступали, говоря, что вот если бы ты не спрятался и не бросил товарищей, то тот вот и тот остались бы живы. Латыша приговорили к расстрелу и расстреливало его отделение, в котором он служил.

Продолжая наступление, мы пересекли автостраду на Псков. Там, в Ульяновке, разгромили отряд, состоявший из немцев и полицаев. Двоих мы захватили в плен. Один немец попался очень злой. Всё кричал: "Сталин капут!" Второй шел молча. Смотрим, форма у второго пленного совершенно другая. Когда их привели в штаб, то спросили, откуда он такой и что за непонятная форма. Он говорит: "Всё понятно. Я в этой русской наёмной армии был". Не отпирался, ничего. Его спрашивают, откуда он родом. Он ответил, что из Горьковской области. У нас один сержант тоже был из Горьковской. Он его спрашивает: "Из какого района? … А деревня?" Тот назвал. Сержант говорит: У, ё… Семь километров твоя деревня от моей". Обращается к командиру полка и говорит: "Товарищ полковник. Разрешите, для спокойствия души моей, я своему земляку залеплю пару раз, чтобы не позорил Горьковскую область". Тот: "Давай". Он ему врезал пару раз. И всё. Ещё запомнилось, что у власовцев было много денег. В основном тридцатки с портретом Ленина. Наши политработники в полку вели беседы. Говорили, чтоб мы эти деньги не брали, что мы будем за это отвечать. Но все спокойно пользовались этими деньгами. Я, по-моему, два раза посылал родителям по двести рублей. Конечно, к власовцам плохо относились. Особенно те, кто побывал в оккупации. Бывали случаи расправы, но командование с этим боролось. Политработники разъясняли, что самосуд пользы никогда не приносит, что правосудие предателя не минует, его осудят, и он будет сидеть столько, сколько он заслужил. Уличённых в самосуде солдат или крестьян всегда оправдывали, но предупреждали, что если подобное повторится, накажут. Те, понимая, что в следующий раз так не оставят, клялись, что он всё понял и подобное не повторится.

Сразу скажу, что у нас в полку все политработники были очень хорошие, и за всю войну плохих людей я среди них не встречал. Во многом благодаря политработникам у нас в полку была довольно высокая дисциплина. Насколько это возможно во фронтовых условиях, они старались работать с каждым солдатом. Вот, например, у нас были некоторые даже и из Ленинградской области, не знавшие бани. За всю жизнь они ни разу не мылись. Так политработники разговаривали с такими, объясняя, зачем нужно мыться в бане. С этим у нас тоже было всё нормально. Помню, когда в 1943 году стояли в районе Синявино, то в нашем тылу, под обрывом, на берегу Невы в палатке была организована баня. Мы туда ходили, конечно, не раз в неделю, но раз в десять дней обязательно. Каждый раз старшина выдавал чистое бельё. И всё это делалось, как бы тяжело ни было.

После разгрома отряда власовцев мы вышли к Струги Красные. Здесь разведчики захватили огромный немецкий обоз. Его длина была около семи километров. Прикрыть весь обоз немцы были не в состоянии. В основном охранялась голова и хвост, что способствовало нашему успеху. Одних немецких тяжеловозов мы захватили около двухсот. Первый день хорошо, а на второй день кормить лошадей нечем. Хорошо, армия помогла. Лошади были такие здоровые, что одна такая легко тащила 76-мм пушку.

Помню, в то же время нам выдали новые американские шинели. Они были сшиты по нашему образцу, но были желтоватого цвета. Как следует оценить американскую шинель я не успел, потому что сжег её во время ночёвки, дней через десять после получения. Ещё из американской помощи помню "лярд". Это такой белый жир.

В июне наша дивизия участвовала в боях с финнами на Карельском перешейке. Бои были очень тяжелые. Сама местность способствует обороне. Сто процентов местного населения уходило от нас, ни один финн не остался. Здесь война была совсем другая, подвижная. Когда взяли Выборг, я и три офицера примерно в трёхстах метрах заметили в окопе финнов. Один из них всё высовывался. Я выследил его и выстрелил из карабина. Все это видели и утверждали, что я попал. Но убил я его, ранил или он от страха упал, это неизвестно. Не пойдешь же проверять. Вот так я бы ответил на ваш вопрос о боевом счёте. Боевой счёт - это у снайперов. А у нас застрелил и застрелил. Сегодня сказали, завтра промолчали, а послезавтра забыли. Это тяжелая тема.

Когда, кажется, осенью мы переправились через Нарву, то проходили места ожесточенных боёв. На протяжении семи километров лежало очень много наших погибших солдат, убитых лошадей и немцев. Дышать было тяжело. Запах разложения лежащих повсюду трупов мешался с запахом горелого мяса, шедшим из сгоревших землянок. Воздух весь был заражен.

В последующих боях нам очень помогали наши штурмовики: бомбами, пушками и "рсами". Немецкие истребители пытались прикрывать свои войска, но наши самолёты их отгоняли.

Мы тоже теряли много людей. Бывало, что в траншее один солдат от другого сидит в ста метрах или даже больше. По ночам прикрывались патрулями. Такие большие потери были у нас в Латвии, когда сражались с Тукумской группировкой. Там мы столкнулись с массированной атакой немецких танков. До этого мы их почти не видели. После этой атаки в дивизии оставили на десять лошадей по одному ездовому, а остальных забрали в пехоту. Вот такие были большие потери. Немцы собрали всё, что могли и бросили на прорыв, а мы не ожидали от них такой прыти.

Конечно, каждый день мы на нейтралку не лазали. Если грубо говорить, то "языка" удавалось брать примерно раз в месяц. Иногда пленными торговали. Обменивали на фляжку спирта. Новые хозяева вели с немцем работу. Говорили ему, где его взяли, кто: "Чтоб расхождений не было. Тогда ты останешься жив". Но за такое здорово нас драли. Вплоть до суда. Ну, до суда я не видел, но близко к суду были моменты.

Я всё время хотел поступить в училище. Другие ребята уходили учиться, а я, как ни скажу начальнику разведки: "Товарищ капитан, разрешите мне написать заявление в училище". Он говорил: "Да не надо. Да зачем. Вот кончится война, тогда и решим этот вопрос". А война немножко затянулась. Случилось так, что командира не было на месте, а в полк пришел представитель четырехмесячных курсов младших лейтенантов. Я подумал, посоветовался с ребятами. Они говорят: "Уезжай. Что, без тебя мы не справимся, что ли?" Я встретился с этим представителем. Меня крайне удивил его первый вопрос: "Таблицу умножения ты помнишь?" Я ему рассказал, что окончил девять классов, дальше помешала война. Но он меня всё же немного проэкзаменовал по таблице. Я всё ответил, и он меня записал. Этим же вечером я покинул свой полк в компании ещё двоих или троих будущих курсантов. Я очень хотел стать артиллеристом, и меня направили в миномётчики. Я раньше ничего не знал о миномётах. Видел их, конечно, на фронте, но подробно не вникал. А на самом деле миномёт миномёту рознь. Одно дело 120-и мм и совсем другое 82-х мм. Правда, до этого мне однажды на учениях удалось пострелять из миномёта. Был такой крошечный миномёт-лопата, калибра 32 или 42-мм. Величиной он был с малую сапёрную лопатку и бил максимум на четыреста метров. В конце канала у него там стояло жало. Опускаешь туда мину, она выстреливает и летит. Насколько полетит мина, регулируется на глаз углом наклона ствола.

Девятого мая, когда нам объявили, что война кончилась, я как раз был дежурным по батарее. У всех было такое настроение, что раз война закончилась, значит всё - поедем домой. Командование нас собрало и объявило: "Успокойтесь. Никто вас из армии не увольняет". К этому времени мы закончили курсы, и нам уже в армейских мастерских сшили форму младших лейтенантов. Ещё до двадцатого мая с каждым из нас лично побеседовал представитель командования. Предлагалось поступить в любое военное училище страны на выбор. В нашей группе было много ленинградских ребят, и мы решили все поступать в 1-ое ЛАУ. Училище располагалось на Международном проспекте (ныне Московский) и называлось: 1-ое Ленинградское Ордена Ленина Краснознамённое артиллерийское училище имени Красного Октября. Училище мы окончили в ноябре 1947 года. У меня было право выбора места службы. Я хотел поехать в Одесский военный округ. Но когда стали зачитывать приказ, то я оказался назначен в Ленинградский. Я сразу спрашиваю: "А почему в Ленинградский, когда я должен направляться в Одесский". Передо мной извинялись, говорили, что перепутали.

Ну, оказался я в Ленинградском округе. Направили меня в 63-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. В полк 122-мм гаубиц. Полк располагался в пригороде Ленинграда. У меня оставался пробел в образовании: было неокончено среднее образование. У нас при Доме офицеров открыли школу, и я записался в числе первых. Мы располагались в семи километрах от Дома офицеров. В школу приходилось ездить каждый день на грузовой машине. Зимой и летом, но учёба есть учёба. В начале службы я по собственной просьбе был назначен командиром взвода управления. Затем дослужился до командира батареи. Здесь со мной произошел неприятный случай. Я был направлен в Челябинск для получения модернизированных 85-мм пушек. Они проходили, как сов. секретные. Привезли мы шесть орудий, и я был назначен командиром этой батареи. На первые стрельбы съехалось высокое командование. Я всё подготовил, даю команду: "Очередь, батареей!" А очереди не получилось: часть орудий дали выстрел, часть не дали. Сразу приехали комиссии. Стали смотреть, в чём ошибка. Ничего сказать не могли, но меня отстранили от командования батареей и перевели в мотострелковый полк адъютантом штаба по артиллерии. Сразу после этого случая начальник артиллерии корпуса целый день меня спрашивал по уставу, как я знаю личный состав и какие у меня отношения с личным составом, но ни к чему придраться не мог. Потом жизнь показала, что моей вины не было, а просто конструкторами была допущена пустячная недоработка. Её через год исправили. Товарищи меня поддерживали, но весь этот год я очень переживал, что дальнейшая моя дорога прикрыта, не закрыта совсем, но всё же прикрыта.

В первые годы моей службы нас привлекали к разминированию. Грузили в эшелон и летом на месяц вывозили. Работы проводились в районе московской Дубровки вдоль Невы. Каждой группе выделялся определенный участок. Работали со щупами и миноискателями. Участок считался разминированным, если его принимала специальная комиссия. Если же ей удавалось найти хоть одну мину, то всю работу приходилось проводить с начала. Некоторые участки сдавали по пять раз. Ожесточённые бои в тех местах шли в течение трёх лет. Мин и других взрывоопасных предметов было очень много. Мины, поставленные в болотистой местности, ещё в 1941 году под собственной тяжестью ушли в глубину. Да и те, что стояли на сухих местах, все эти годы засыпались землёй от взрывов.

Работать было очень тяжело ещё и потому, что в земле было много осколков и другого металла. Если солдат обнаруживал что-то непонятное, не знал, что это такое, солдаты-то на войне не были, то вызывал офицера. Тогда все офицеры были фронтовиками. Случаев подрыва среди наших людей не было, а среди гражданских случались. Нам было запрещено привлекать местное население к разминированию, но некоторые солдаты не возражали и даже подговаривали гражданских им помочь. Как и сейчас, в то время были пункты по приёму утильсырья. Вот человек и думает. Одна латунная гильза от 76-мм снаряда стоит двенадцать рублей, а если я разберу тридцать снарядов, то получу 360 рублей. Это уже деньги. Вот он начинает разминировать один, другой снаряд. В начале осторожно, с опаской, а потом начинает работать небрежно, торопится сделать побольше. И в результате, разобрав 27-28, на 29-м подрывается.

После войны на местах тяжелых сражений оставалось много оружия. Оно притягивало к себе людей как из числа гражданского населения, так и солдат, а особенно из бывших заключённых. Популярностью среди них пользовались пистолеты, но были умельцы, обрезавшие автоматы и делавшие из них что-то вроде пистолета. Мы на дорожках и тропинках устанавливали посты. Солдаты маскировались, подпускали человека поближе и задерживали. Выясняли, кто он и зачем здесь находится. В нашу обязанность входил и сбор оружия. Если встречалось орудие, то вызывали вооруженца, чтобы он посмотрел. Всё найденное оружие шло на переплавку. Нашей задачей было его разрядить. Если при приёмке попадался невынутый патрон, то приходилось заново перебирать всё содержимое контейнера. Это была тяжелая и кропотливая работа. А тебя здесь ещё торопят. Сила воли у каждого разная. Другого ругают по-всякому, и по матери начинают говорить, он внимание не обращает, а продолжает делать всё, как его учили. И это правильно.

Другой металлолом мы не собирали. Поиски погибших в нашу задачу не входил, но если поступало заявление от местных жителей, что в таком-то районе лежат незахороненные солдаты, то мы выходили туда, исследовали местность. Определялась принадлежность погибшего. Если это были красноармейцы, то мы их собирали, при этом тщательно осматривалась одежда, карманы. Искали документы. Смотрели внутреннюю сторону пилотки, шапки или бушлата, где солдаты часто химическим.(чернильным) карандашом писали свои фамилии, а иногда и все данные вплоть до адреса - писали от нечего делать. Например, у меня был написан адрес на всякий случай, но ничего, обошлось. В случае установления личности на погибшего заводилась специальная карточка, куда вносились все данные. В нашу обязанность входило и захоронение. Назначался день похорон, назначались команды, выкапывали могилу, несли гроб, проводился митинг, отдавали салют. Подсчёта количества захороненных, по-моему, не велось. Во всяком случае на нас с этим не наседали.

В этой дивизии я прослужил до 1959 года. В том же году поступил в Артиллерийскую академию, которую окончил в 1963 году. Первоначально продолжал служить в своей дивизии, затем был переведён в Тацинскую дивизию, где служил начальником штаба артиллерии дивизии. В 1959 году нашу дивизию направили в Монголию. Климат там очень суровый. Зимой морозы 50-60 градусов. Помню, мы с женой бежали из кино домой. Надо было пройти метров двести. Вдруг такой щелчок. Жена посмотрела на меня и говорит: "Три лицо". Я стал тереть, но всё же получил обморожение. Но ничего, прижились. В 1966 году я вернулся из Монголии в звании полковника. Из армии я уволился в 1976 году.

За войну я был награждён медалями: "За оборону Ленинграда", "За отвагу". Двумя медалями "За боевые заслуги" и медалью "За Победу над Германией". Потом был ещё орден "Красная Звезда".

| Интервью и лит.обработка: | Интервью и литобработка- А. Чупров. Правка - О. Турлянская. |