Я Кудрявцев Григорий Константинович, 1922 года рождения. Уроженец Калининской области Пенинского района, из крестьян. В семье нас было пятеро детей. Старшая сестра, потом я, после меня ещё сестра, но правда она умерла в раннем возрасте. Потом брат и ещё сестра. Теперь я остался из всех один. У моих родителей была земля. А земля эта появилась так: мой прадед был дворовым мужиком у каких-то господ, и когда отменяли крепостное право, ему дали дарственную на землю в Тверской губернии Осташевского уезда Навинской волости. Дед и отец работали на этой земле. В семь лет я уже пас коров. В лесу трое мальчишек пасли своих коров. Рано утром надо было вставать, целый день в лесу, ни выходных, ничего. Когда учился в школе, то не любил весенние каникулы. В весенние каникулы отец отправлял нас в лес пилить дрова. В деревне еду готовили в русской печи. Зимой и летом нужны были дрова. И вот, он отправлял нас в лес, где мы с братом пилили берёзы. Я-то не велик был, а брат ещё меньше.

Не знаю, сколько мне было лет, но помню, как отец боронил, а там имелся один участок, на горе, где была одна глина и она засохла, так он шел впереди с парой лошадей, а я шел за ними и обухом топора разбивал глиняные комья. Зерна было достаточно. Хоть булки и не было, но хлеб ржаной ели досыта. А когда наступил колхоз, земли стало много, а рабочих мало. Колхоз должен был сдать с этой земли определенное количество зерна. С земли сдадут зерно, а потом из района приезжает уполномоченный на госзакупки. Говорит председателю: «Пойдём по амбарам. Ага, вот, давайте на госзакупки». Отправляют на госзакупки, а по трудодням второй сорт давали, да и то там сколько-то грамм на трудодень. И вот мать на ручных жерновах молола зерно и потом пополам с картофелем пекла хлебы. В общем, жили впроголодь. В основном выручал огород. Когда мне исполнилось шестнадцать лет, отец сказал: «Поезжай сынок, здесь не житьё». Погрузил на телегу двух баранов, свёз на станцию, там за живой вес платили какие-то копейки. Он получил эти деньги, дал мне пятьдесят рублей и говорит: «Отправляйся сынок, устраивай свою жизнь». И я уехал в Ленинград.

К этому времени я как раз окончил семилетку, написал заявление, что хочу продолжить образование. Мне разрешили получить паспорт. Получив в районе паспорт, поехал в Ленинград. Но учиться я не смог, было негде жить, да и кто бы меня кормил. Устроился работать в строительную организацию «Ленжилуправление». Получил место в общежитии. Вначале был учеником столяра на «Красногвардейце», делали рамы, коробки, но мне это не нравилось. Как у несовершеннолетнего, у меня был шести часовой рабочий день, и я заканчивал работу раньше остальных. Так как я был деревенский парень, то не знал, какие специальности, как называются. Пока работал на территории «Красногвардейца», в свободное время ходил по цехам, узнавал какие есть специальности, кто что делает. Решил стать слесарем. Пошел к начальнику и попросил, чтобы меня перевели в другую контору, учеником слесаря. Меня перевели в шестую Спецконтору по механизации стройработ, учеником слесаря. Но так получилось, что перевели не сразу, а попросили поработать учеником плотника, помочь старику, плотнику. Ему понравилась моя работа, я тоже был доволен, что стал зарабатывать больше. Плотник пообещал, что, когда с финской войны демобилизуется хороший специалист, он меня порекомендует земляку, как он его называл. Так и получилось, когда специалист демобилизовался, меня перевели к нему учеником слесаря. И так работал я до 1941 года.

Ощущения близости войны не было, но в народе чувствовалось, что творится что-то не ладное, многих брали на переподготовку, у меня тоже не было чёткости, но чувствовал, что с обстановкой что-то не так.

Когда началась война, всю бригаду, в которой я работал, мобилизовали, я остался один. Мне дали трёх женщин, назначив, так сказать, бригадиром. Четвёртого июля проводилось комсомольское собрание, говорили, что вот враг подходит к городу, нужно защищать, в общем, агитировали в ополчение. До войны я уже ходил в Военкомат, у меня нашли что-то с сердцем, но я стоял на «приписке». И когда на этом собрании агитировали в ополчение, я подумал, что всё равно воевать придётся, и решил вступить в ополчение. У молодёжи тогда был высокий патриотизм, среди желающих вступить было много ребят, не достигших призывного возраста, которым в Военкоматах отказали в призыве. Всем, кто изъявил желание, было сказано, что завтра на работу выходить не надо, а утром сразу идти на «сборный пункт». Шестая Спецконтора находилась на Сызранской, а жил я напротив нынешнего Московского Парка Победы. Вечером мы вчетвером шли с работы, и решили зайти на сборный пункт, посмотреть, что и как, потому что завтра, утром собирались туда идти. А нам сразу: «Давайте, записывайтесь». Мы записались, а потом: «Становись», и на второй этаж. Это было общежитие института Холодильной Промышленности. Так мы с работы до дома и не дошли. На второй или третий день нас обмундировали. В столовую водили строем на кирпичный завод. Много занимались. Так как я был слесарем по ремонту, мне поручили пулемёт Дегтярёва. Где сейчас находится парк Победы, вдоль улиц были насаждения, здесь мы и занимались. Формировалась вторая Дивизия Народного Ополчения, Московского района. Первый полк состоял в основном из работников «Электросилы», второй полк: «Пролетарская Победа», «Скороход», «Завод имени Егорова», а третий полк формировался в Ленинском районе. Меня зачислили в седьмую роту первого полка. Нас полностью обмундировали: выдали ботинки, обмотки, шинели, и все остальное, а также разные сумки: сухарная, гранатная, патронташи. Раздали «смертные медальоны», такие пластмассовые трубочки, в которые вкладывалась скрученная записка с анкетными данными и адресом, куда нужно сообщить в случае гибели. Носили его в специальном, брючном карманчике. Я свой потерял, может при ранении он с обмундированием ушел, в общем, он у меня исчез. Были выданы винтовки, пулемёты. Тринадцатого, вроде, нас провожали на Витебскую-товарную. Шли по Московскому проспекту строем, с оркестром, со скатками через плечо, с винтовками и пулемётами, столько провожающих было. Народу шло, как в праздник на Невском. Нам сказали, что едем за город на тактические занятия, посадили в телятники и повезли. Высадили на станции Веймарн. Скомандовали, чтобы из вагонов сразу бежали в лес, уже были случаи, когда немцы бомбили. Выдали патроны и гранаты «лимонки». Мы их раньше не видели, и нам даже не объяснили, как с ними обращаться. Мы зарядили диски и сразу команда: «Становись в строй», и мы пошли в Среднее село. Впереди, с одной и с другой стороны дороги шло боевое охранение, чтобы случайно нас не встретили немцы.

К вечеру мы дошли до Среднего села, развернулись в цепь. Целую ночь то полежим, то командуют: «Вперёд!» Наступали по полю, на котором попадались трупы наших солдат. Дни стояли жаркие, убитые раздулись, над ними роились мухи. Когда подняли в атаку, некоторые закричали: «Аааа! Вперёд, за Родину, за Сталина!» Мы же были, как дети малые. Необученные, побежали вперёд короткими перебежками, как бараны. Никого не видим, стали стрелять, закричали: «Ура!» В общем, мне кажется, что и командиры не знали, как воевать, а мы вообще были без подготовки. Я видел, как по мне стреляют, но не понимал. Вижу, что впереди меня земля поднимается от очереди, я упал, перекатился. Я не понимал, почему это, как. Оказывается, в Ивановской была церковь, с которой немцы стреляли, и пули не в цель попадали, а в землю. Поэтому я оказался счастливым, и пули не попали в меня. Получилось, что мы подходили к Ивановской, я оказался у дороги. Из-за дороги немец, автоматчик, дал очередь, ранив одного из солдат. Его стали перевязывать, а я из пулемёта дал по этому кусту очередь, и автоматчик больше оттуда не стрелял. Потом на дорогу выехал мотоциклист. Я переставил пулемёт, дал очередь, не знаю, попал в него или нет, но он упал. У меня кончились патроны, воевать было нечем. Увидев командира роты, подбежал к нему, он говорит: «Иди туда, к лесу». Там много нас собралось, получилось так, что, не видя противника, расстреляли много боеприпасов, а теперь воевать нечем. Если бы немцы, в это время, пошли в наступление, то переловили бы нас голыми руками. В первый день наши потери были небольшими. На следующий день мы стали окапываться, каждый выкопал себе ямочку. То немцы пойдут в атаку, мы их отобьём, то мы в атаку, «Ура!» закричим, а они из пулемётов … и мы отойдём. И так по несколько раз в день. В эти дни никакой поддержки артиллерии не было, ходили на «ура».

В первый день, когда мы наступали, нас не кормили, голодные были. Потом, когда наступила какая-то стабильность, немножечко окопались, привезли ящик хлеба и консервы. Все, кто хотел поесть, подползали, открывали консервы и с хлебом ели.

Я не помню куда уходил, но когда вернулся, у моего второго номера из ушей и носа идёт кровь. Мина разорвалась, его контузило и пулемёт замкнуло осколком. Я ему говорю, а он не слышит. Я показываю, что, мол, иди в тыл. Он ушел, и больше я его не видел. Это шла уже, наверно, вторая неделя, как мы находились на фронте. Всё это время мы пытались взять, кажется, приток речки Луги, но у нас ничего не получилось. Через три недели в нашей седьмой роте осталось тридцать человек. Пошли в атаку с левой стороны дороги. Немцы нас подпустили и открыли огонь. Мне повезло, что когда открыли огонь, я оказался у канавки. Бросился в канавку и решил по ней выползти к дороге. Подползаю, а по дороге, на небольшой скорости, идёт наш танк. Он подошёл, остановился, выпустил два снаряда, и обратно. Танк вперёд, и я, по канавке, за ним, он назад,а я думаю: «Он железный, пополз назад, а я что?» Я тоже за ним назад.

Встретил старшину Дроздецкого, с «Электросилы». Он спросил: «Ты больше никого, из наших не встречал?» Старшина тоже был очень напуган и потом признался мне, что, опасаясь попасть в плен, где-то там, в лесу, закопал свой партийный билет. Мы стали отходить к деревне Среднее Село. Там встретили политрука роты, который уже руководил заградотрядом. В то время заградотряды несли организационные функции, собирая отдельных бойцов и мелкие группы. Политрук спрашивает: «Где наши?» Старшина объяснил ему, где наши, что мы остались одни. Он нас накормил. Потом пришел командир разведроты, политрук говорит: «Возьми, к себе этих двух парней из седьмой роты». Так мы на несколько дней попали в разведроту. Помню, нас положили в противотанковом рву, раздали бутылки с бензином и большой спичкой, уничтожать танки. Бутылка была большая, как из под шампанского, а к ней привязывалась большая спичка – палочка, обмазанная серой. К ней давалась и тёрочка, такая пластинка с серой. Нам объяснили, что пойдёт танк, вы его пропустите, и старайтесь бросать не в лоб, а в заднюю часть. В общем, эту спичку чиркнуть, она загорится, и в заднюю часть. Бутылка разобьется и горящий бензин прольётся в машинный отдел, туда, где двигатель, и танк загорится. Дня два или три мы были в этом рву, потом пришел командир и объявил: «Кто знает пулемёт Дегтярёва, а пулемёта нет?» Так как пулемёта у меня не было, я вызвался. И Дроздецкому говорю: «Слушай, пойдём со мной». Он сказал, что не знает, как с пулемётом обращаться. Я говорю: «Так ничего сложного нет, я тебя подучу. Пойдём». Ну, и пошли. А, оказывается, в дивизию прислали пулемёты Дегтярёва спаренные, зенитные. А стрелять из них некому, вот и искали людей, кто умеет, чтобы сформировать зенитную роту. Командир роты, увидев Дроздецкого, спрашивает: «Вы старшина?» Дроздецкий отвечает: «Да». А он и кадровую служил старшиной. Командир роты говорит: «О, у нас в роте нет старшины, будете выполнять его обязанности». После этого я Дроздецкого больше не видел. Немецкие самолёты летали низко, на бреющем полёте, они всё видели, а мы ничего не могли сделать, вот и прислали спаренные пулемёты на треноге. На каждой треноге стояло по два пулемёта, но диски у них были маленькие, как у танковых. Патроны в дисках располагались в два ряда. Диски заряжали, вставляя сначала простой патрон, потом трассирующий, а затем бронебойно-зажигательный, и так чередуя. Меня назначили командиром расчёта. Я научил ребят, которых мне дали, как разобрать, как почистить, как заряжать. Нам никто не пояснил, на каком расстоянии эффект лучше. Вот видишь, что трассирующие пули идут по направлению в крыло, а самолёт всё равно летит. Так значит, что? Наверно расстояние было большое, пули может быть, как горох, долетали, а вреда никакого. Так и стреляли, но факт заключается в том, что самолёты уже перестали летать так низко. Всего у нас было восемь или двенадцать установок, потом в роту дали две автоматические пушки. Мы охраняли тылы дивизии и штаб. Штаб передислоцируется, и мы с ним. Когда началось отступление, было так - пехота отойдёт, а мы на её позициях сдерживаем немцев. Конечно от установки эффект был большой, они же спаренные, мы как шуранём … Вечером приезжали машины, мы грузили треноги, пулемёты, и ехали на другую позицию. Наш командир взвода, воевавший ещё в финскую войну, возмущался: «Чего мы отходим? Что отходим, надо здесь!».

Как-то один самолёт стал на меня пикировать, я нажал на гашетки, а сам думаю: «А, последний раз стрельну». Дал очередь, а он бомбу как сбросит, а бомба фугасная, большая, тяжелая. Она, как бухнула, меня с пулемётом подняло вверх и в канаву бросило. У меня и по сей день в голове шум. Это было, кажется, у деревни Вороново или Воронино, сейчас не знаю, а раньше там находился зверосовхоз. В тот же день пехота отходила, и нас сняли. Дорога шла на подъём, впереди, на открытом месте, остановилась санитарная машина, и наша тоже остановилась. Решили снять с машины убитого и раненого передать в санитарную машину. Начался обстрел, один снаряд разорвался, где то вдали, а потом было прямое попадание в санитарную машину. Я был в кузове, и только поднялся, а мне, как дало в глаз, и потекло. Я упал и думаю: «О, меня ж наверно убило». А потом подумал: «Как это, меня убило, а соображаю». Оказалось, что глаз залепило человеческим мозгом, черепом человеческим меня ударило. У меня всё обмундирование было в крови и в этой мясной пыли. Гляжу, наш водитель, раз, с канавы встал, машину завёл, я тоже впрыгнул в кузов, один раненый, у него болтается перебитая рука, одной рукой зацепился за кузов, повис. Я его втащил в кузов. Заехали за деревья и скрылись с глаз. Я же говорю, опыта не было, учились, как говорится, в бою. Когда, потом, я лежал в госпитале, то читал не романы, а читал «артиллерию», что значит пушка, что такое гаубица и миномёт, какие у них траектории полёта, и я изучил. Впоследствии, когда начинался обстрел и недалеко разрывался снаряд, я бежал в воронку, где разорвался снаряд, потому что в книгах читал, что в эту воронку второй снаряд не попадёт. А некоторые делали не так, здесь упал снаряд, разорвался, а он бежит дальше, его там и настигает.

Когда отошли к Старому Петергофу, в Мартышкино, в пехоте уже никого не осталось, так наши две установки поставили в противотанковом рву сдерживать немцев. За Старым Петергофом есть возвышенность, там были вырыты окопы, и так получилось, что окопы заняли немцы, а мы оказались в лесу, под горой, в противотанковом рву. Наша дивизия входила в армию, оборонявшую Ораниенбаумский плацдарм. Наши два расчёта так и стояли во рву, а другие, где-то в других местах, а где, я не знаю. Рядом с нами должны были стоять моряки, но я никого не видел. Мы были как бы самостоятельны. Мы периодически обстреливали эту гору, расстояние было небольшое. Если немцы открывают огонь, мы им туда ответный. Так получилось, что командира взвода ранило, его отправили, я пошел в батальон сообщить, а мне, даже не знаю и кто, говорит: «А вы кто?» Я отвечаю: «Да я вот командир пулемётного расчёта, как бы помкомвзвода был». Он говорит: «Задачу знаете? Вот идите и выполняйте, придёт пополнение, мы вам пришлём командира». Ну, и я, значит, три недели командовал двумя расчётами, то есть командовал взводом. Ну а какой я командир? Я командую, а они меня не слушают. Я одному говорю: «Вот, ползи туда, срой кочку, она мешает вести огонь». Он отвечает: «Нет, я боюсь». Я ему говорю: «Ну, как это, боюсь? Ты же ополченец, должен понимать, куда ты шел». Он: «Нет, я боюсь». Я Наумову сказал: «Остаёшься за меня», взял лопату пополз, срыл, и даже ни одного выстрела по мне не было. Я спрашиваю: «Почему ты так сделать не мог?» Он говорит: «Вот Вы сделали, а я боюсь. Если есть такое право, за невыполнение расстрелять, можешь меня расстрелять». Я говорю: «Как это? Дурак ты что ли?» После этого я всегда говорил, что я рядовой. Меня спрашивают: «Как это рядовой? Ты же здесь командовал?» А я отвечаю, что это случайно». Я думал, что лучше сам за себя постою, чем из-за моего неправильного руководства, погибали бы люди.

Один раз меня ударило осколком снаряда в каску. Каску прогнуло, но до головы не достало. Если бы не было каски, то и меня бы не было, так что каски очень даже хорошо помогали.

Недалеко от позиции был небольшой сосняк, туда вечером нам приносили пищу. Пошли мы с другим командиром расчёта получать ужин. Было часов восемь, уже темно, и вдруг пулемётная очередь, и меня в ногу ранило, перебило большую берцовую кость. Я упал и говорю: «Ой, нога то у меня согнулась». Это была не шальная пуля. Дело в том, что и мы так делали, пристреляем какое-то место, и, в тёмное время, неожиданно туда посылали очередь. Они наверно заметили, в какое время мы ходим в сосняк получать пищу, и вот так и попало. Наумов побежал, где-то нашел санитаров. Пришли двое, меня на носилки и понесли. А кругом темно, ни дороги, ничего, да ещё и по кустам. Я услыхал, что кто-то идёт, где-то там был разговор. Я санитарам говорю: «Поставьте носилки, узнайте, кто там идёт, может быть, помогут нести». Оказалось, что человек пять из разведроты шли от передовой в батальон. Один значит пошел, попросил, чтобы помогли нести. Подошли четыре человека, подхватили носилки на плечи и понесли. Я держался, чтобы только не упасть. Очень плохо было, мне же ногу только перевязали, хоть бы палку какую привязали, а то нога перегибается туда-сюда. Очень болезненно было. Принесли в батальон, а там на повозку и в Мартышкино, в «ППМ». Там уже врач перевязал, как следует. Но у меня было кровотечение, решили везти в Ораниенбаум. Посадили в машину двух легкораненых и меня, на носилках погрузили и повезли. Была уже ночь, у машины фары - щёлочки, а дорога разбита. Когда меня привезли и спускали с машины, я потерял сознание и очнулся только в операционной. Дня через два или три, тоже ночью, погрузили нас на корабль и в Ленинград. Привезли в Александро-Невскую Лавру, там был сортировочный пункт. Направили в госпиталь, на Суворовский проспект, где я и лечился.

Меня ранило десятого октября, в это время нашу дивизию переименовали, она была уже не вторая ДНО, а 85-я стрелковая. А я об этом даже не знал.

Пролежал я в госпитале до марта месяца. Наша палата была человек на двадцать. Наверное, действовало паровое отопление, потому что печки я не помню, но было не особо холодно. В блокаду как было, лежишь, вроде бы ничего, а когда поешь, так хуже, чем не ел, потому что так есть хочется после принятия этой пищи, так это ж невозможно просто. Вместо хлеба давали 150 грамм сухарей. Принесут сухарик и чего-нибудь еще. Суп самый хороший - сухарный, когда там размоченные в воде сухари. Зелёные капустные листья тоже было хорошее блюдо.

У лежавшего рядом со мной товарища в городе была жена. Однажды на рынке она купила льняной жмых, его называли дурандой. Они меня угостили, так я этот кусочек грыз дня три, он твёрдый, как деревяшка. Я его погрызу, погрызу и спрячу под подушку, думаю: «Это на завтра». Одному лежавшему у нас раненому хотели ампутировать ногу. Врач сказал, что надо ампутировать, а он говорит: «Ой, как же я буду без ноги? Нет, я не согласен». Врач ему объясняет: «Если мы сохраним ногу, то не сможем сохранить жизнь». Но он не согласился. Прошло два или три дня, пришел врач на осмотр, раненый говорит: «А, удаляйте ногу». Врач раскрыл одеяло, посмотрел и говорит: «Извини, уже поздно». На следующий день он умер. Другой был ранен в позвоночник. Выше поясницы у него тело двигалось, а ниже - полный паралич. Он и ходил под себя, и мочился, в общем страшно. Ещё помню фельдшера, ему ампутировали ногу. И вот его положили, а он орёт, орёт. Один, который мог ходить на костылях, подходит к нему и говорит: «Ты что орешь? Здесь все раненые лежат, и всем больно, а ты орешь. Если будешь ещё орать я тебя вот костылём и успокою». Перестал кричать.

Когда я прибыл в госпиталь, ещё мог ходить на костылях даже в бомбоубежище, а потом силы покинули, так что лежу на кровати, объявили тревогу, а я думаю: «А, всё равно умирать, в подвале или здесь». И не стал ходить. Бывало, посмотришь в окно, в щель, везут на саночках труп, завёрнутый в простыню, а куда везли, не знаю. Вот такая была ситуация.

В марте меня выписали в батальон выздоравливающих. Батальон располагался на Литейном проспекте, в здании, кажется, артиллерийского училища. Вот в нём было очень холодно, спали на первом этаже, шапку - ушанку завяжешь, в шинели завернёшься, закроешься и лежишь. А потом через Ладожское озеро, на машинах перевезли на Волховский фронт. Я до сих пор благодарен медсестре, она мне как-то говорит: «Гриша, попадёшь на «большую землю», не ешь сразу всё, что тебе будут давать. Не ешь всё сразу, оставляй на будущее». Когда мы прибыли, нам утром сразу дали по девятьсот грамм хлеба и по полкотелка каши. Некоторые, что со мной прибыли, сразу всё съели. И, буквально через сорок минут, катались от боли, держась за животы. Их на носилки и унесли. А я кашу съел, а хлеб в мешок. На следующий день нам уже не давали всё сразу, а кормили четыре раза в день. Так, наверное, пять дней мы ничего не делали, только покормят, и лежим, отдыхаем. И потом на передовую. А у меня хоть нога и зажила, но всё равно ходить больно. Я винтовку обмотал тряпкой и иду, как с костылём. Старшина увидел: «Ты что это?!» Я говорю: «Товарищ старшина, не могу, больно. Нога зажила, но всё равно болит». Вот так я попал в пулемётную роту 994-го полка. А дивизия кажется 265-я. Я там немного и пробыл. Недели через две нога распухла и перестала сгибаться. Я в траншею влезу, а из траншеи не вылезти. Пришли фельдшер со старшиной, посмотрели, и говорят: «Ну, ладно, отправим тебя в «дом отдыха». Домом отдыха было обычное помещение с нарами. Мы пойдем, покушаем да лежим. Врач приходит и говорит: «Ой, у тебя никаких изменений». Отправили в госпиталь, в Волховстрой. Там сделали несколько процедур. Нога стала сгибаться, и меня в Боровичи, в 220-й запасной полк. Недолго я там был, приехал «покупатель» майор, он порасспросил нас, где кто воевал, где ранен, где находился, выбрал нас четверых после собеседования и предупредив о неразглашении, в чём взял расписку, увёз к себе в подразделение. Войсковая часть: 30 92. То есть фронтовая разведка. Везли на машине, выдав в дорогу сухой паёк, который мы по пути съели. Майор нас привёз и говорит повару: «Накорми ребят». Мы так переглянулись между собой, потом разговариваем друг с другом: «Как же так, это мы уже получили паёк и съели. Ну, наверное, завтра с нас высчитают». Но нет, нас там подкармливали, как истощенных. Надо же было, чтобы мы были крепкими и здоровыми.

Началось обучение. Учились ходить по карте, по азимуту. День изучаешь, ночью идёшь по лесу. В общем, обучали вести разведку, показывали, как и что. Самое главное было - научиться идти по азимуту, без карты, без ничего. Мы должны были предварительно изучить маршрут, запомнить ориентиры, сколько идти от одного до другого и запоминали азимут, под каким градусом, куда идти. Часть была засекречена, мы меняли свои фамилии и даже не знали какое на самом деле настоящее имя друг друга. Вначале мы располагались в лесном домике. Первую неделю занимались в помещении, кормил нас старик повар. Потом нас поселили в лесу, в палатке, и выдавали продукты на пять суток. Готовилось несколько групп, по четыре человека. Между собой группы не общались. В августе обучение закончилось.

На первое задание мы пошли вдвоём. Но поход оказался неудачным. Обмундирование мы снимали и надевали гражданское платье. Майор дал нам по две гранаты и нож, объяснив, что одна граната для противника, а вторая - для себя. В случае чего в плен не попадайте, потому что всё равно жить не будете. Вас будут мучить и всё равно расстреляют. Задание было - перейти линию фронта и в районе посёлка Шапки разведать расположение тыловых частей. Привёз он нас на болото Макарьевский мох, раньше там была деревня Кондуя, а сейчас на карте урочище Кондуя. Прибыли на передний край, нас полковая разведка сопровождала в нейтральную зону. Нейтральной зоной был этот Мох, и до противника было наверно четыре километра. Трое разведчиков довели нас до какого-то места, объяснили, что вот пулемёт у немцев там стоит, и вот там. И мы пошли, а расстояние большое и уже начало рассветать. Подходим к обороне противника, вдруг видим из-за кустов, смотрит на нас немец, а мы на него. Хорошо, что у него в руках не было оружия. На фронте вешали консервные банки, чтобы в случае чего подать сигнал.

И вот он, как «заласкатал» банками (загремел). Мы в гражданской форме, и оружия у нас никакого, так они вышли на Мох нас ловить. Мы бежали на Восток - «ноги, ноги несите нас в зад!» Бежали так, что свою переднюю линию проскочили. Выходим, а там спрашивают: «А как вы сюда попали?» Майор не уезжал, ждал, как мы прошли или не прошли. Мы объяснили, как это всё у нас получилось. Он говорит: «Ну ладно, теперь вам место знакомо, в следующий раз пойдёте смелее. А на следующую ночь мой товарищ и говорит: «Товарищ майор, а я боюсь». А нам объясняли, что если боишься, то лучше скажи. Майор стал уговаривать, что, мол, везде страшно. Он говорит: «Когда в атаку идёшь, то много людей идёт, а тут мы только вдвоём». Ну, в общем, он напугался очень. Ну, и нас повезли обратно. С него взяли подписку о неразглашении и отправили куда-то, а меня в другую группу. С этими ребятами, уже вчетвером, пробирались ночью, по Малуксинскому Мху и тут сумасшедшая пуля ранила одного в ногу. Идти он не мог, так что пришлось его выносить обратно.

В следующий раз дали задание взорвать железную дорогу между станцией Тосно и, кажется, Ушаки. Перед этим мы тренировались на станции Войбакало, как заложить тол. На стыках подкладывали противопехотную мину. Немцы пускали прежде, чем эшелон пройдёт, дрезину с платформами гружеными балластом. Мы ставили мину с расчётом, что дрезина-то пройдёт, а более тяжелый паровоз не должен пройти, он должен нажать на противопехотную мину, от которой сдетонирует весь заряд. Получилось интересно, майор был одет в фуфайку, знаков различия не видно. Мы пришли, майор договорился с паровозником, что тот должен проехать стык. Ну, а там, значит, кто-то сообщил. И вдруг нас окружили. В общем, приняли за диверсантов. Майор пошел к старшему командиру, предъявил документы и предупредил: «Тихонько, не шуметь, и марш отсюда». Команда ушла, а мы продолжили занятия. Он объяснил, как надо поставить противопехотную мину под стык рельса, чтобы при прохождении паровоза она сработала. Мина была похожа на жестяную баночку гуталина, маленькая, кругленькая. Объяснил, что когда паровоз пойдёт то прижмёт рельс, а в районе стыка рельсы больше всего прогибаются. Мы установили мину, майор дал отмашку машинисту, тот, двинулся, но как-то неуверенно. Паровоз наехал на это место, мина взорвалась, но заряд в ней был настолько маленький, что она даже не попортила рельс. Вот так мы попробовали практически.

Старшим группы был такой человек, что я его боялся больше, чем немцев. (Смеётся). Он говорит: «А, ты новичок, давай, веди нас по компасу, а я буду проверять, правильно ты идёшь или нет». Ну, я повёл. А нам, в период обучения говорили, что немцы иногда натягивают проволоку и минируют её. Если ты идёшь, зацепил ногой проволоку,то тут же рванёт. Я шел впереди, и хорошо, что у меня сапоги были подкованы. Получилось так, что я подковкой задел проволоку, слышу, цокнул металл. И я тогда ногу назад, и нащупал, нащупал этот провод. Я присел, и мои товарищи тоже присели, я им машу подойти, а они боятся. Потом я их всё же подозвал и объяснил, что нужно нащупать этот провод, переступить его и тогда двигаться дальше. Ну, так и сделали. Расстояние прошли большое, и дело было уже к утру. Старший решил замаскироваться в лесу, под сваленной ёлкой. И мы, хорошенько не осмотревшись, замаскировались под этой ёлкой. Утром, недалеко от места, где мы замаскировались, немец провёл лошадь. А после обеда немцы вышли пилить лес. Повезло, что они пилили, где не было выпилено, а мы спрятались под еловые макушки. Вот так и пролежали целый день. Но задание мы выполнили, правда, на сутки позже. Вдоль путей ходил парный патруль. Мы пропустили немцев и, когда они отошли, устремились к дороге. Подрыли песок и быстро всё сделали. Дорога была двухколейная, мы заложили по шесть или по восемь, а может и больше, двухсотграммовых шашек тола под оба пути. Когда отошли километра на два или больше, услышали, что дрезина пошла. Мы внимательно слушаем, вот идёт состав, паровоз далеко слыхать было. И когда рвануло, мы там закричали от радости, и пошли дальше. Когда мы были уже далеко, то услышали второй взрыв. Вероятно, со стороны Любани подошел вспомогательный поезд или встречный. Было рассчитано, что мы должны были днём подойти к железной дороге, а мы целый день пролежали под носом у, пиливших лес, немцев, и вышли к железной дороге только к вечеру. Днём наш самолёт пролетел посмотреть и, конечно, ничего не увидел. С задания мы опоздали на сутки, нас никто не встретил. Мы решили, раз майор за нами не приехал, идти пешком или на попутках. Идём в гражданской форме, с оружием. В одной деревне решили заночевать. А в то время был приказ, войска в деревнях ни в коем случае не размещать. Только мы расположились отдохнуть, как нас окружили, и сразу: «Кто такие и что здесь делаете?» А мы в гражданской одежде, у старшего пистолет, а у нас автоматы. Нас спрашивают: «Кто такие?» Мы отвечаем: «Группа Гамелько». И у кого не спросят, как фамилия, отвечаем: «Гамелько». Все четверо были Гамельковы. Дом окружили и говорят: «Старшему группы выйти на переговоры». Ну вот, Бердников Михаил пошел, ему приказали сдать оружие и выходить. Мы сдали оружие, в общем, нас арестовали. Сейчас я думаю, что мы глупо поступали, а тогда были молодые, нас ведут по песчаной дороге, а мы ногами специально пырхали, от нас пыль поднималась, а нас же конвоируют, и пыль на них летит. И вот сейчас думаю, какую глупость совершали. Нас привели в какой-то штаб, поместили в палатку. Утром встали, кричим: «Воды нам надо! Умыться». Принесли нам воды, потом покормили и повели дальше. Нас четверо, а конвоировали нас трое ребят со своим оружием, да ещё несут наше оружие. И вот в одном месте остановились отдохнуть, наши конвоиры и уснули. Сколько-то там просидели, потом думаем, ну что, надо идти. И мы конвоиров будим: «Ребята, ну что ж вы спите? Ведь так мы и убежать можем. Давайте, пошли». Потом мы ехали то на повозках, то на машинах. В общем, привели нас в штаб армии, посадили в землянку, где содержались другие арестованные. В туалет из землянки выходили под конвоем. Утром нас вызывают. В землянке сидели ребята за разные мелкие провинности. Мы говорим: «Ну, ребята, всего доброго, мы сюда больше не вернёмся». Конвоир кричит: «Ничего подобного, через час будете обратно здесь». Нас подвели, там стоят три офицера, нас спрашивают: «Ну, кого вы знаете из этих офицеров?» Мы говорим: «Ну, как, майор вот наш стоит». У майора спрашивают: «Ваши ребята?» он отвечает: «Мои ребята». Говорят: «Ну, всё, выдайте им оружие». Мы получили оружие, майор погрузил нас в машину и мы поехали к себе. Когда вернулись, написали отчёт. А чтоб мы не соврали, после возвращения нас четверых помещали в разные места и друг друга мы не видели. Каждый пишет, что и как происходило. Потом сравнивают.

Следующее было одно неудачное задание, а в ноябре мы пошли вдвоём в район Шапок, и это оказалось моё последнее задание. Кажется, шестого числа, нам двоим дали задание идти в район Шапок. По Макарьевскому Мху шли быстро. Я ходил уже не первый раз, и дорогу знал. Да и ночи в ноябре уже длинные. Прошли немецкую передовую линию, а там начинается речка, Мга, что ли. Она была узкая, но не перепрыгнешь, и глубокая. А уже стояли морозы. На Мху, если чистая вода то лёд даже держал, а если мох, то он проваливался. Подошли к речке. Ну что, раздеваться и лезть в воду? В такую погоду не хочется. Я предложил: «Слушай, пойдём на мостик, где немцы ходят». Нашли мы этот мостик, перешли. И надо бы было свернуть и лесом идти, но я говорю: «Слушай, пойдём до дороги по этой тропе». И пошли. Шли, конечно, осторожно, чтобы шума не создавать, и вдруг слышим, на встречу идёт немец. Кто он, в темноте ничего не видно. А у меня пистолет не приготовлен, в руках только компас. Он уже показался, я присел за дерево и думаю: «Сейчас он пойдёт на меня, я подскочу, собью его с ног и как-нибудь вдвоём мы с ним справимся. Ну, а он прошел по другую сторону дерева. Мы, конечно, могли бы его... Но немцы начали бы искать, и тогда бы мы не выполнили своего задания. Определив на слух, что он уже далеко, мы продолжили путь. Когда рассвело, то шли смело, потому что там уже не было войск. Посередине Мха, не помню, как он называется, у нас был ориентир - бугорок леса. На этом бугорке оказалась землянка. Людей не было и в землянке, кроме винтовки, ничего не оказалось. С этого бугорка, уже к вечеру, мы направились к дороге из Тосно в Шапки. Там шоссейная и железная дороги идут рядом, а потом расходятся. Мы зашли в этот промежуток и замаскировались.

Целый день пронаблюдали движение по шоссейной и по железной дороге. Всё фиксировали, клали в карман палочки, листики, чтобы всё запомнить. Когда стемнело, мы ушли на болото. Там в ивнячке разложили костёр, чтобы обогреться и обсушиться. Мы были обуты в кирзовые сапоги, которые давно уже промокли. Мой товарищ разулся, а у него пальцы малиновые. Он говорит: «Ой, у меня пальцы как лёд». Разулся я, и у меня так же и даже пятка поморожена. У меня было ранение в ногу, и раненая нога замёрзла больше. Интуиция подсказала не отогревать ноги. Я сказал: «Давай высушим портянки, и сухими портянками обернём ноги. И мы ещё трое суток ходили вокруг Шапок. Наблюдали, как на поляне немцы занимаются строевой, по движению определили, где расположен какой-то штаб. Возвращались не там, где заходили, а правее, чтобы миновать речку. В темноте вышли на Мох. Там такая характерная излучина этого Мха. И вдруг из того места, откуда мы вышли, нам в след бросили гранату. Знаете, у немцев были такие, на длинных деревянных ручках. Мы слышали, как она щелкала, ударяясь о ветки кустарника, и сразу залегли. Взрыв. Но мы были далеко от броска. Мы пролежали, всё тихо, потом немцы бросили ещё гранату, она взорвалась. Мы ещё тихонечко полежали, послушали и потом пошли на четвереньках. По-видимому, у немцев между огневыми точками ходили патрули. Они наверно услыхали, что скрипит замёрзший мох. Они огонь не открывали, а на звук решили бросить гранаты. От одной огневой точки до другой, через излучину Мха, у немцев был протянут, на палках, телефонный провод. За этим проводом нужно было обнаружить минированный провод. Мой товарищ первый раз шел, а я не раз ходил туда и обратно, уже знал. Когда прошли провод связи то, пройдя немного, стали внимательно, чуть ли не на ощупь искать этот минированный провод. Когда нашли, перешагнули через него, и оказались в нейтральной зоне. Обрадовались: «Э, мы уже дома», хотя до дома было ещё далеко. Пришли на свой передний край, там тихо, спокойно, никакого шума. Я и думаю: «Может часовой задремал и как бы он спросонок не пульнул в нас из автомата». Мы присели за деревом, и я стал шуметь, стал кричать. А мы должны были прийти в условленную ночь, и они нас уже знали и ждали. Часовой закричал: «Стой! Кто идёт?! Пропуск!» Ну, мы обменялись пропуском, паролем, часовой закричал: «Командир, идут!» Мы пришли, у них натоплена землянка, такое тепло. Мы легли на нары, разулись. Ой, как болели ноги, это ужас. Если б мы их отогрели в тот день, у костра, то мы бы не пришли. А так мы шли, ноги как иголочками покалывало, не так болезненно было. Ну, тут сообщили в штаб, приехал майор, мы кое-как дошли, и нас увезли в расположение. Приехали, он нас накормил, а потом, у нас закон, он в одном месте, я в другом, и пишите донесение. Такая процедура была после каждого задания. Написали мы всё, и нас на машину и в госпиталь. Интересно получилось. Все солдаты на фронте, стриженые под машинку, а у нас - причёски. Нас привезли, смотрят, ага, причёски, значит офицеры. Нас определили в офицерскую палату. Я своему товарищу говорю: «Нас принимают за офицеров, мы должны играть роль не солдат, а офицеров». Долго лечили, делали процедуры, но ноги не заживали. Мне ампутировали большой палец на правой ноге, а ему - на левой. Я ему говорю: «Давай меняться, кому-нибудь здоровые ноги». (Смеётся).

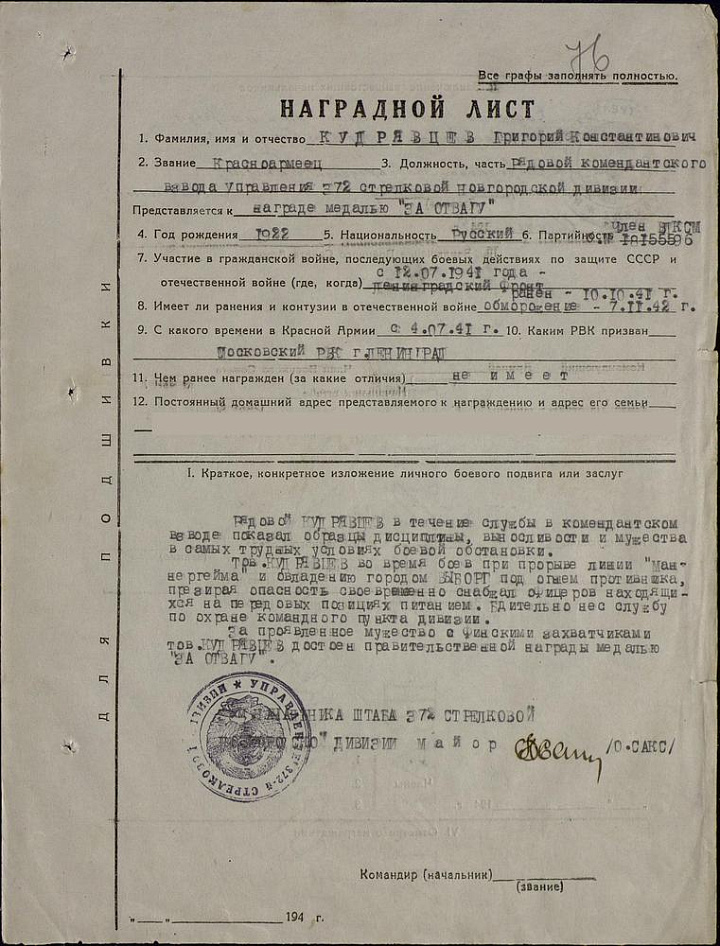

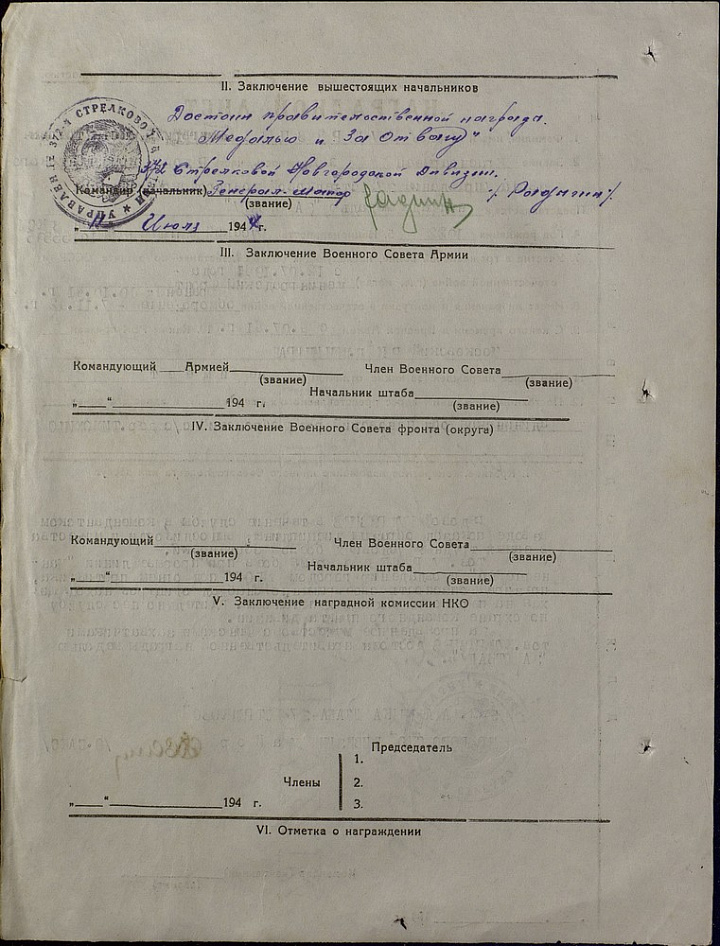

После излечения, на медицинской комиссии признали негодным к строевой службе. Из госпиталя нас, нескольких не строевых, направили в 372-ю дивизию. И мы попали в комендантский взвод при штабе дивизии. Вот так моё непосредственное участие в боевых действиях закончилось. Уже служба была по охране штаба дивизии.

Командовал 372-й дивизией генерал-майор Радыгин Пётр Иванович. В начале войны он командовал четвёртой дивизией народного ополчения, а когда 372-я дивизия прибыла из Барнаула, где комплектовалась, он стал командовать этой сибирской дивизией. Начальником штаба был подполковник Мельников Павел Васильевич. Начальником политотдела Гуревич. Вы спрашивали о роли комиссаров, так вот, он какую роль играл? Да никакую. Собственно, в чём задача политработников, прийти в подразделение, газету почитать и всё. Чтоб они много помогали, нельзя так сказать. Я слышал, что были случаи, когда политруки поднимали в атаку и шли рядом, но сам этого не замечал на всём протяжении войны. Так что большого эффекта от них не получилось. Моё мнение, что были эти политруки, что не было их. Начальником оперативного отдела был Сакс Олег Николаевич, он мне рассказывал, что был осуждён и приговорён к расстрелу, 32-е суток просидел в камере, ожидая расстрела. Калинин ему заменил расстрел на шесть лет лишения свободы с отправкой на фронт в том же звании. В то время грамотных офицеров было мало, а он служил преподавателем в военном училище. А получилось вот что, он с товарищем, сопровождал на фронт группу молодых офицеров. Офицеров они сдали, а продовольственный аттестат остался у них, и они получили продовольствие на всю группу офицеров. Сакс свёз продукты к матери в Боровичи, а второй пустил на пропой. А шоферу, который получал и возил их, наверное, ничего не дали, он взял их и заложил. Их осудили и к расстрелу. Того, что пустил на пропой, расстреляли, а этого отправили на фронт и сохранили звание. С его слов, он провёл несколько удачных боев, за что с него судимость сняли и прислали начальником оперативного отдела штаба дивизии.

Штаб располагался на реке Назии. Вдоль берега были вырыты землянки, в которых и размещался штаб. Стояла весна 1943 года, блокада Ленинграда уже прорвана. Как раз позади нас, по берегу Ладожского озера, проложили железную дорогу. Составы ходили, и помню случай, когда артиллерией разбили цистерну с растительным маслом. Так я помню, как бегал и в придорожной канаве набрал флягу растительного масла. В комендантском взводе я пробыл недолго. Меня взяли связным в оперативный отдел. Иногда я сопровождал начальника отдела, Сакса, в полки, или ходил с какими-то бумагами в штаб полка. То одного, то другого, то третьего. Начальнику очень нравилось, что, если мне покажут на карте, где находится штаб полка, я посмотрю маршрут и без всяких, всяких приходил туда, куда надо.

Когда готовилась операция по освобождению Новгорода, нашу дивизию, на машинах, перебросили в посёлок Пролетарий. Дальше по льду реки, на машинах. Был уже январь, но одна машина всё же провалилась. Она была не с людьми, а с каким-то грузом. Нам регулировщик кричит: «К берегу! К берегу! Только не останавливайся!» И мы на ходу выпрыгивали из машины, чтобы не провалиться.

Дивизия сосредоточилась в устье реки. И вот что хорошо было придумано, и я сам это видел - один самолёт прилетает, бросает на немецкий берег небольшие бомбы, потом прилетает второй, снова бомбит вражеские окопы. А в это время пять аэросаней, двигатели которых гудят, как самолёты, подскочили к вражескому берегу. Наш десант с пулемётами захватил плацдарм. Дальше, через озеро, полки шли тремя колоннами. Правда, артиллерийский полк не был с нами. Наверно лёд был ещё не твёрдым. За этот день прошли километров двенадцать, по бездорожью. Немцы бросили на наш прорыв эсэсовцев - кавалеристов. Нашей дивизии было задание, перерезать коммуникации и не пропустить, отступающих от Новгорода, немцев на станцию Медведь. Немецких кавалеристов дивизия побила. Много взяли трофейных лошадей. В общем, не получилось у немцев остановить нас. Так и продвигались. Спали на снегу. Если и попадался домик, то в нём располагались штабные, а солдаты туда – сюда. Был случай, что один лежал за «максимом», вероятно, уснул и замёрз. А мы, значит, два часа полежим, разбудят: «Вставай, побегай». Потом на другой бок. То одни дежурят, то другие, чередовались, чтобы люди не замёрзли.

Пришли в одну деревню, где наши побили немецких кавалеристов, помню, там валялись сёдла, я взял себе кавалерийский автомат. Там лежал убитый кавалерист, офицер, а у них уж больно хорошие были брюки, такие с кожаными леями. Я ещё подумал, что может быть снять? Дальше думаю: «Как же, ведь это мародёрство». Потом думаю: «Ладно, подожду вечера, и, может быть, сделаю это». А вечером гляжу, он уже в кальсонах лежит. А из его автомата я чуть не застрелился. В одной деревне меня оставили в доме с топографическими картами. Дивизия двинулась, но не было возможности вывезти топографического отдела карты, ну меня и оставили охранять. Автомат был с деревянным прикладом, немного похож на автомат Калашникова. Он стоял, и, видно, кто-то его трогал и взвёл, патрон был уже в казённике. Я стал его переставлять, и нажал на спусковой крючок. Он как дал в потолок! (Смеётся). У меня аж в ушах зазвенело. Думаю: «Ой, ёлки – моталки. Кто-нибудь слыхал, или нет». Вышел на улицу, вроде бы нет никого поблизости. В деревне стояли тылы дивизии, и я ходил, питался в пекарню. Перед домом, у дороги лежали два немца, и я думаю: «Какого … их никто не берёт, а у меня они всё время перед глазами». Я взял верёвку, захватил и стащил их на огород, чтобы не видно было.

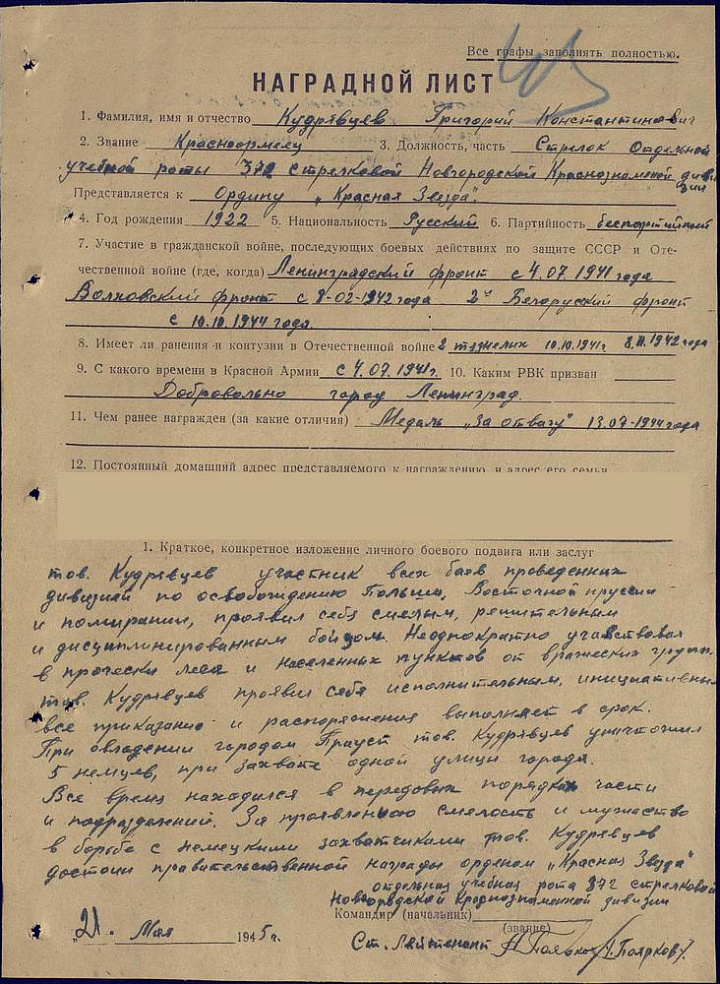

Наше наступление тоже шло не совсем гладко, помню, что один полк попал в окружение, и выйти к своим ему помогли партизаны. Почти всю весну дивизия простояла в районе Чудского озера. Потом от Чудского озера, пешком пошли на Карельский перешеек. Начало наступления на финнов я не запомнил, но Выборг мы как-то быстро взяли. Мне как то довелось быть на командном пункте, где командовал Радыгин. Не помню, по какой причине меня туда послали, но я видел, как Радыгин смотрит в стереотрубу и говорит, что видит: «О, пошла, пошла. … О, залегли, залегли». Говорит стоящему тут же генералу, который командовал лётчиками: «Скажи ребятам, пусть помогут, а то пехота залегла». Тот скомандовал своим. Не знаю, где находился аэродром, но вдруг появились самолёты, начали обстреливать и бомбить. В другой раз была одна высота, на которой лежало много больших камней. Финны засели под камнями, по ним стреляли из миномётов, но ничего сделать не могли. Тогда послали четверых огнемётчиков. Я должен был наблюдать, когда эти огнемётчики зайдут на высоту и срочно сообщить, что эта высота взята. И вот я наблюдал, как они ползли на эту гору. У них за плечами ранцы, такой шланг и трубка. Они там нажимали, и эта жидкость, соединяясь с воздухом, загоралась. Они ползли вверх, выставляли руку, и горящая жидкость била струёй метров, наверное, на пятнадцать. С правой стороны у них всё горит, а они с левой всё вперёд и вперёд. Эта жидкость быстро сгорала, ну немножко мох загорится, так что ничего страшного. Финны испугались, что эта жидкость польётся между камнями, и убежали. Когда огнемётчики поднялись на гору, я побежал доложить, что высота взята. Ну, потом так и пошли. Взяли Выборг. Штаб дивизии обосновался на одной из улиц. На следующий день, вдруг рядом со штабом загорелся дом. Боёв нет, а шестиэтажный дом, вдруг заполыхал. Кто-то видел, что двое финнов подожгли дом и спрятались в поленнице дров. Наши, из комендантского взвода, побежали туда с автоматами, скомандовали выходить, а они не выходят. Дали очередь, одного убили, а второй солдат вышел. Начальник разведки дивизии подполковник Комаров стал его, через переводчика, допрашивать, а финн ничего не говорит. А я тоже, из любопытства туда нос сунул. Комаров, как стукнет кулаком по столу, финн вдруг в обморок упал. Ему дали водички, но я потом ушел и не знаю, что было дальше. По-видимому, их специально оставляли, чтобы делать поджоги. Потом штаб дивизии стоял на берегу озера, недалеко от Сайменского канала. Там проводилась переформировка, ученья, пополнение, а потом нас, по железной дороге, перебросили в Эстонию. Наступали по Прибалтике, помню населённые пункты: Пярну, Тарту, где то вышли к Рижскому заливу. С местным населением отношения складывались по-разному. Помню штаб дивизии стоял дня два или три. Один старший лейтенант приударил за местной девушкой, ну и, когда уезжали, он подошел к ней и хотел поцеловать. Она оттолкнула его. А тут я проходил, она подскочила, меня поцеловала и, мол, до свидания. Такой был случай, что она ко мне, рядовому, отнеслась лучше, чем к офицеру. Ну, а так мало приходилось общаться с местным населением. С нашей стороны тоже были разные. В Польше был такой случай. Старшина дал одному солдату бельё и говорит: «Неси, продай полякам за самогон». Ну, он пошел, обменял это бельё на самогон, а старшина приходит к этому пану и говорит: «Солдат был? А чего он тут был? Он украл бельё». И отбирает у поляка это бельё, которое солдат продал. Вот, и такие мошенники были.

А когда вошли на территорию Восточной Пруссии, то местного населения почти не встречали. В одном городишке все немцы были эвакуированы, кроме тех, кто не могли уйти. В одном доме были открыты двери, мы вошли, а там мужчина повесился на крюке для люстры, спрыгнул со стола и повесился. А старуха, там был на двери не то гвоздь, не то крючок, накинула петлю на шею и так задушилась. В общем зрелище было очень не красивое. В одном месте, не помню, в каком городе, была тюрьма. Когда немцы отступали, то вывели во двор человек двести и расстреляли. Так по асфальту, со двора тюрьмы, на улицу вытекала кровь. Мы спрашивали у местных: «За что были посажены?» А они говорят: «А ни за что, кто курицу без разрешения зарезал, кто еще что-то сделал». За пустяки были посажены, а при отступлении немцы всех расстреляли. Но я слышал, что и наши женщин насиловали. Моя сестра была в Восточной Пруссии, в плену. Она рассказывала, что когда наши взяли, то и русских пытались изнасиловать. Сестра говорит: «Ко мне один подскочил. Я объясняю! Что вы ко мне пристали, я же русская. У меня брат воюет, и отец воюет, что вы делаете?!» Ну, они и отстали. Отец мой, Кудрявцев Константин Николаевич, служил в рабочем батальоне и пропал без вести. В 1941 году я получил от него всего одно письмо. Ещё в нашей семье погиб дядюшка, мамин брат. В последнем письме он написал мне, что нахожусь в окопе, где твоя сестра. А моя сестра жила у большого Кузьмино, у Пушкина, недалеко от Египетских ворот, сейчас это, кажется, Ленинградская улица. И работала в булочной. Когда немцы подходили, начальство торговой сети село в машины, погрузило свои семьи и уехало, а рядовые, которые работали, так и остались. Потом немцы их эвакуировали. Так сестра попала в Восточную Пруссию. Ещё, когда наши вошли в Восточную Пруссию, то стали жечь дома. Дома жгут, а потом располагаться негде. Так был приказ, чтоб никаких поджогов не было.

Один раз в штаб дивизии привели двенадцать пленных казахов, все они служили у Власова. Они и немцам сдались, и нашим сдались. Радыгин приехал, их выстроили, он матом, как на них понёс: « … Где ваша Родина?! …» . Один ему: «Товарищ генерал … «. Он: «Какой я тебе товарищ?! Закрыть всех в сарай и утром расстрелять!» Но их не расстреляли, а сопроводили в «СМЕРШ». А вот пленного французского лётчика, служившего у немцев в пехоте, летать ему, наверное, не доверяли, после допроса капитан повёл, тот летчик шел впереди, бах в затылок из пистолета, и убил. Больше расправ над пленными я не видел. Так же, за всю войну, не видел ни показательных, никаких расстрелов. Ещё хочу сказать, что у нас в дивизии никаких заградотрядов и в помине не было. Это когда отступали, они были нужны, а когда продвигаемся вперёд, ни к чему. Помню, когда я был ещё зенитчиком, видел, как несколько человек шли от передовой в тыл, один какой-то выскакивает и кричит: «Ааа, ленинградцы! Т-т-т матом их, что вы, отступать?! Надо обороняться!». И он их вернул обратно в противотанковый ров. А мы стояли на опушке. Потом гляжу этот, который их вернул, по кустам побежал назад. Не знаю, кто он, из штаба или откуда, остановил их и заставил занять оборону во рву и не отходить. Фронт же был огромный, на каждом участке могло быть по-разному.

О национальностях могу сказать, что на войне все были равны. Правда, некоторые русские к казахам, узбекам, сдержано относились. Татары вот, любили в разведку ходить. В полковых разведках татар было много. В госпитале со мной лежал какой то узбек, что ли, артист. Он иногда так мурлычет про себя. Я у него спрашиваю: «Ты что, артист что ли?» Он в начале сказал: «Да», а потом,- « Да нет, я в колхозе работал». А у самого под подушкой ноты лежали. Я говорю: «Зачем тебе врать? Ну, если артист и поёшь, так давай, спой». Он на своём языке стал петь. Своя национальная структура пения, не по-русски же он поёт, а некоторые: «А, заныл». Некоторым, видишь, не нравилось, а я попросил, чтобы он спел. Я относился к другим национальностям, как равным. С евреями мне как-то не приходилось общаться, только уже в наше время познакомился с Залгаллером Виктором Абрамовичем, (автор известной книги «Быт Войны»), а как я его узнал? Мы ехали в поезде и разговорились. Я говорю, что немного был в Народном Ополчении, он говорит: «Я тоже во второй дивизии». Он меня спрашивает: «А где потом служили?» Я отвечаю, что в 372-й. Он: «Так и я в 372-й». Он в роте связи, а я при штабе. Потом Залгаллер уехал в Израиль, а все бумаги Совета ветеранов передал Рычагову.

Мы готовились штурмовать крепость в Мариинбурге. Сакс, начальник оперативного отдела, пошел на рекогносцировку, при этом его ранило осколком в ногу. Начальник штаба приказал мне сопровождать его в госпиталь. Я довёз Сакса до Москвы, а вещи отвёз в Боровичи. Дивизию я догнал уже в Данциге. Когда я прибыл, меня послали не в оперативный отдел, а в роту связи, там я пробыл всего несколько дней. Радыгин заболел, и его отправили лечиться в Ленинград. На его место командиром дивизии был назначен полковник Литвин. Меня вызвал начальник штаба Мельников и направил ординарцем к этому полковнику. И я уже служил ординарцем у комдива.

Нас направили на остров Рюген. Мы подошли к заливу, немцы должны были сдать этот остров. Договорились, во-сколько немецкий генерал должен был прибыть с острова на берег, договориться о капитуляции. Но он приехал позже. Наши уже были настроены делать обстрел, установили пушки, приготовили плавсредства, чтобы форсировать. Но этот генерал прибыл, его спрашивают: «В чём дело? Почему опоздали?» Он объясняет, что не было машин, и он ехал на лошади. Это был обман, они просто не успевали погрузить свои войска на корабли, на другой стороне острова. Потому что, когда мы высадились на остров, ни одного военного немца там не было, только гражданские. У них везде в окнах были вывешены белые флаги, чтобы мы не устраивали стрельбы. На Рюген мы высадились не-то первого, не-то второго мая, и там уже не воевали. Девятого мая объявили, что война кончилась, и мы там прыгали. С острова нас переправили в город Пархим, а потом дивизию расформировали. Все полки отправили обратно в Барнаул, где их и формировали. А моего полковника направили в Лейпциг, где он был комендантом. Лейпциг был занят, кажется американцами, но перешел к Восточной Германии. Поначалу, бывало, идёшь по улице, мужиков то не видно, а женщины смотрят в окно и, при виде тебя, прячутся. А потом видят, что русские ничего не творят, так бывало, вечером вдоль комендатуры прохаживаются. Кто прогуливается с собачкой, кто просто так, даже с детьми проходят мимо шлагбаума. В общем, не стали бояться. Помню, к Рождеству Христову в одном ресторане испекли полковнику торт. И такой величины, что два официанта привезли его на машине и на носилках внесли в дом. Такой громаднейший торт, шоколадный, на нём такая дуга, и написано: «С Рождеством Христовым». Полковник чаю попил, кусочек съел, а потом меня вызывает и говорит: «Давай, забирай этот торт, и пусть ребята попразднуют». Он занимал верхний этаж в трёхэтажном доме. Весь этаж раньше занимала квартира Фрица Дуаля. Не знаю, кто это был такой, просто на табличке у двери было написано: «Фриц Дуаль». А на втором жил некий Цимерман. Этот этаж занимал заместитель коменданта. Службы размещались в полуподвале. Кто такие были Дуаль и Цимерман, мне неизвестно, но в уборной, на антресолях, я нашел немецкие фотокарточки, как они убивали свиней, потом наши повешенные, как они стоят и вешают партизан или кого там, русских. Дуаль этот был наверно какой-то офицер, или чёрт его знает. Немцы убегали, старались уйти на запад и не попадаться. У них пропаганду вели, что русские даже с рогами, придут и начнут бодаться. Ну, а спустя время, в Лейпциге мы пришли в ресторан так они: «А, русские», и решили сыграть русскую песню «Из-за острова». А я ведь был всего лишь рядовым. В Лейпциге я часто ходил в немецкий театр. Для коменданта округа была выделена ложа. Ну, мы, бывало, спросим у полковника, пойдёт он в театр или не пойдёт. Если не пойдёт, мы идём в его ложу, и нас пропускали. Конечно пение немецкое, но всё равно интересно, музыка. Два раза ходил в цирк. Был номер, когда женщина стояла на бутылке на одном пальце вверх ногами. Я посчитал, что не может палец выдержать вес женщины. Думаю, как же она так стоит? Специально ради этого номера я пошел второй раз и взял билет на первый ряд. Оказывается, у неё специальная такая штучка из прозрачной пластмассы. Кажется, что она стоит на одном пальце, а на самом деле опирается всей ладошкой. Думаю - вот как придумано, а кажется, будто она стоит, опираясь на горлышко бутылки одним указательным пальцем.

Я служил в окружной комендатуре. Мне можно было демобилизоваться по ранению, но я же ушел на войну с общежития. Никого у меня здесь нет, карточная система. В комендатуре было неплохо, и я, значит, не демобилизовался, а подождал, когда начнут демобилизовывать 22-й год. Правда, полковник меня вытурил из окружной комендатуры. А получилось так: у него была переводчица, и он с ней жил, ну, она ходила к нему. Получилось так, что она забеременела, он её отправил на аборт, а одного солдата послал к ней в комнату, чтобы он принёс её сумочку. Солдат пришел, но его взяло любопытство, он открыл эту сумочку, а там фотокарточки, она сфотографирована с немецкими офицерами. Он вынул оттуда три фотокарточки и отдал их мне. Вот говорит, погляди, с полковником эта переводчица живёт, ходит. Она же с фашистами жила и была у немцев переводчицей, а теперь с нашим комендантом. Она была с Днепропетровска. Я проследил, что, когда она пришла из больницы, они эти фотокарточки сожгли. И меня до того зло взяло. Она, как придёт, вместо того чтобы поздороваться, я отвернусь. И она стала жаловаться полковнику, что твои солдаты меня ненавидят. Он стал ко мне придираться, я все его повадки изучил и приятелю говорю, что меня отсюда скоро отправят. Так и получилось, полковник меня вызвал, и говорит: «Знаете, у меня большая служба, нужно сокращать. Я тебя отправлю в Цвиккау». Я отвечаю: «Ваше дело, отправляйте». И он меня в Цвиккау отправил, я решил, что надо мне отдать оставшиеся фотографии в «СМЕРШ», пусть они проверят, кто такая эта Лидия. А в Цвиккау в комендатуре руководили знакомые полковника. Не пришлось мне эти фотокарточки в «СМЕРШ» отдать. Пробыв там некоторое время, я прошу у майора: «Разрешите мне в Лейпциг съездить, хочу встретиться с ребятами, с которыми служил в дивизии. А потом мне ещё в одно место надо попасть». Он спрашивает: «В какое?» А я взял, дурья голова, и сказал: «Мне фотокарточки надо передать». Он: «Какие?» Я и показал. Он хвать у меня эти фотокарточки и говорит: «Я их сам отправлю, куда следует». Сел в машину и уехал. Поехал и фотокарточки эти полковнику свёз. А полковник и так знал, кто такая Лидия. Через несколько месяцев я был, по какому-то случаю, в Лейпциге. Полковник меня увидел и подзывает: «Ну-ка, поди сюда». Приводит в кабинет и говорит: «Ну, дело прошлое, скажи, что ты хотел делать?» Я ему и сказал: «Товарищ полковник, я хотел эти фотокарточки отдать в «СМЕРШ» и, пусть разберутся, кто она такая. Может быть она шпионка. У немцев служила, там с офицерами за столом сидит». Он говорит: «Да нет, она там носки штопала». А я то знаю, что в немецкой армии не так, как у нас, русских, когда офицер может с рядовым за столом сидеть, пить и гулять. У немцев субординация хорошо выполняется, там рядовой ни в коем случае не может с офицерами быть за столом или вместе где-то. В Лейпциге был такой случай - офицеры попросили, чтоб я шнапсу им достал. Я принёс, а у них там были приглашены немки. Они сидели, выпивали, ну и меня пригласили за стол. А потом одна немка меня и спрашивает: «А почему это так, ты - рядовой солдат, а тебя офицеры приглашают за один стол?» Я ей объясняю, что я был хороший солдат, меня уважают, любят и посадили за стол. А не сказал ей, что я им шнапс доставал (смеётся).

Когда я служил в Цвиккау, меня послали охранять бензоколонку, а руководил ей немец с ампутированной ногой, инвалид войны. Мы с ним разговорились, он мне и говорит: «Воевать надо армия против армии, а вы воевали неправильно, не по закону и, партизаны это плохо. Я говорю: «А почему, вы, немцы, лезли к нам со своими законами? Мы же не просили вас к нам приходить, что вы лезли?» Ещё он рассказал, что попал в плен, и один солдат его отпустил. Он ему отдал много сигарет, а тот его отпустил. Я говорю: «Ну и дурак же ты». Он спрашивает: «Почему?» Я говорю: «А пошел бы к нам в плен, поработал там конечно, но голодного бы тебя не оставили, кормили и нога была бы цела. А то сигаретами откупился и теперь без ноги ходишь». На что он ответил: «А это неизвестно». Вот так мы с ним толковали. Так что, тогда они считали, что армия против армии - это хорошо, а партизаны - плохо. А в начале войны рядовые немцы были довольны этой войной. Им правительство обещало, что они будут иметь в России поместья, будут там хозяевами, а русские - на них работать. Нас там готовили, предупреждали, мало ли, будут какие рецидивы или выступления, но ничего не было.

Когда в 1946 году, у них были выборы, нам не разрешалось выходить, чтоб на улице русских солдат не было. Чтобы пропаганда не утверждала, что какая-то партия пришла к власти при поддержке русских штыков. Так, обычно, наши патрули ходили по городу, а в день выборов ни одного солдата на улице не было. А там такая пропаганда была. На заборе наклеят, вот голосуйте за такую-то партию, утром посмотришь, те плакаты, что были, все сорваны, другие наклеены. А то, ведут по городу быка, у него с обоих боков повешены фанеры с плакатами, что кто будет за такую-то партию голосовать, будет такой же «окса», как этот бык, а у них быки использовались, как у нас лошади. У них были партии: «Демократический Христианский Союз», потом либералы, коммунистическая партия… В общем, у них было несколько партий.

Немцы были разные, не все фашисты, когда война кончилась, многие к нам приветливо относились. У многих во время войны работали наши пленные, один немец хвастал перед нами бумагой: «Вот камрад, посмотри, у меня были русские, я к ним хорошо относился». Пленные оставили бумагу, что вот, мы работали у такого-то хозяина, что он к нам относился хорошо, кормил и одевал.

У меня была знакомая полячка. Она в меня влюбилась, я с ней встречался. Там один майор хотел за ней прихлестнуть, уговаривал ее, чтобы она с ним встречалась: «Я вот офицер, а он что, рядовой». Она ему ответила, что любит меня. И я бы на ней с удовольствием женился, она очень хорошая была девица, но нельзя. Она работала у нас в комендатуре, знала немецкий, польский и русский языки. Она очень мне помогла. Я не курил, а сигареты стоили дорого. Немцам по карточкам давали по две сигары в месяц. А я не курил и продавал, а они с удовольствием покупали. Она была у меня, как переводчица, ходила со мной, помогла сшить два костюма. В общем, я там приобрёл всю гражданскую одежду и, когда демобилизовался, у меня всё было. Ведь в 1941 году я из общежития ушел в чём был, а когда приехал, то привёз два костюма, пальто сшил там и шляпу купил. Был приличный жених. Я написал ей письмо, она его получила, а потом написала, что уезжает в Польшу и связь у нас закончилась.

Вы спрашивали о женщинах на войне. Я считаю, что они какую-то пользу приносили. Были же снайперы, у нас в народном ополчении были сандружинницы. Вот сейчас встречаемся, она была в нашей дивизии, получила ранение, вроде бы была демобилизована, но потом снова пошла в армию и воевала в 72-й дивизии. Ей уже исполнилось девяносто лет. Помню, одна рассказывала, что раненый умер, ей ничего не сделать, так оставить? Решила затащить в воронку, стала его зарывать. Зарывала, зарывала, ноги ещё торчат, а тут немцы открыли огонь. Она бросила, убежала, так этот убитый боец остался зарытый, а ноги торчат. Во время войны всякое было. У начальника штаба, Мельникова, была женщина, не знаю, жена или нет. Она была парикмахер, обслуживала офицеров, ну и солдат, если надо наголо постричь. У командира дивизии Радыгина тоже была женщина, жила с ним как жена, а натуральная жена оставалась в Ленинграде. Как мне потом рассказывала радистка, когда Радыгин умер, у полевой жены осталось от него двое детей, она хлопотала, но так ничего и не смогла получить, всё досталось законной жене. У начальника артиллерии дивизии была ординарец старший сержант Катя. Так вот, радистка мне рассказала, что когда война закончилась, женщин сразу стали демобилизовывать, Катя уехала в Ленинград. Здесь встречались ветераны из 372-й дивизии. Катя какое-то время тоже встречалась, а потом перестала. Эта радистка рассказала, что, наверное, полковник дал ей деньжонок хорошо, она сделала операцию и опять стала девушкой, вышла замуж и встречаться больше не стала, мало ли что. Так и неизвестно, где эта Катя и что с ней. Были в армии всякие девицы.

Из «лендлиза» помню американские консервы, ещё были американские машины. Заметна была помощь союзников.

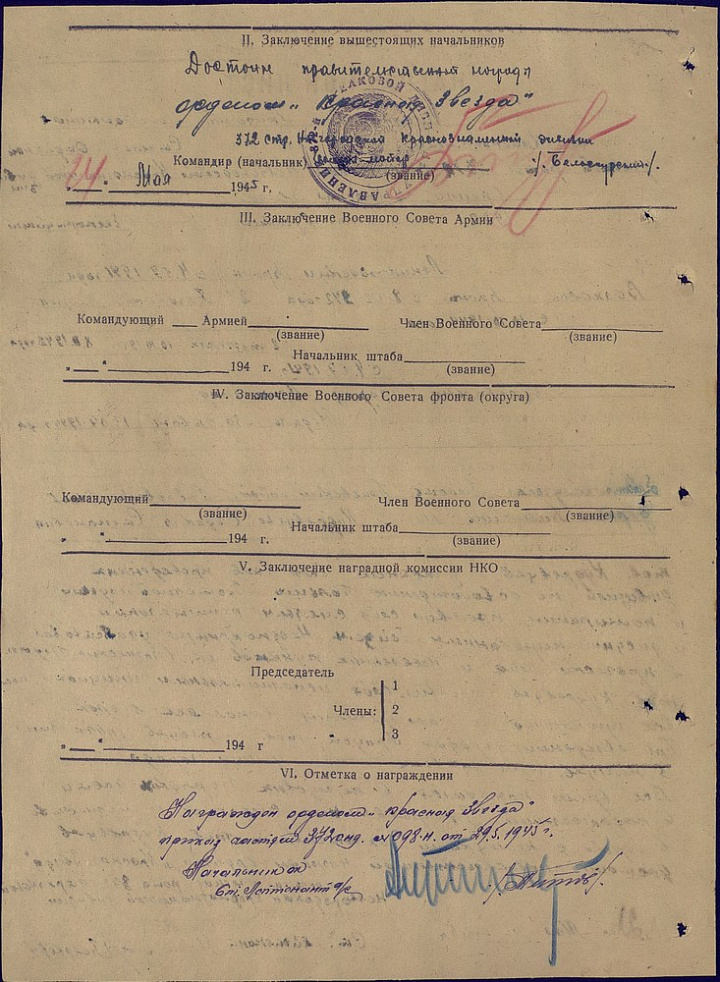

Первую свою награду, медаль «За Отвагу», я получил ещё в разведке, в госпитале вручили медаль «За Оборону Ленинграда», после взятия Выборга дали медаль «За Боевые Заслуги», будучи в Польше, получил орден «Красная Звезда», потом, в Германии, ещё орден «Отечественной войны». Одно время, на фронте, я носил две красные нашивки за тяжелые ранения, а потом обмундирование заменилось, и я их не нашивал.

В 1946 году я демобилизовался, вернулся в Ленинград, поступил на завод «Металлист», и 42 года отработал на заводе. Вначале работал слесарем по ремонту металлорежущего оборудования, но работа была тяжелая, ручная. Когда в цех привезли зуборезные станки, я решил поучиться на зубореза. Пришел к начальнику цеха и спрашиваю: «Можно мне поучиться?», а он: «Что ты? У тебя бригада, ты бригадир, какого тебе ещё нужно?» Я походил, посмотрел и снова к нему, спрашиваю: «Слушайте, а вот эти станки будут у нас стоять, их надо будет ремонтировать?» Он говорит: «Ну, а как же, надо». Я спрашиваю: «А кто их будет ремонтировать?» Он отвечает: «А кто? Вы и будете». Тогда я говорю: «А, как я буду ремонтировать, когда я принцип их работы не знаю? Для того чтобы ремонтировать надо принцип работы знать» Он: «О, надо же придумал. Ну, ладно иди, занимайся». Заниматься было назначено шесть человек, занятия проводил технолог, приходивший, по-моему, с завода им. Кирова. Я хорошо освоил. Самыми сложными деталями были конические шестерни. Получилось так, что я руководил бригадой слесарей и работал по станкам. Потом это мне надоело, и я начальнику цеха говорю: «Переводи меня зуборезом». Так зуборезом я, до конца и работал. За труд меня наградили орденом «Знак Почёта». А получилось так - я работал зуборезом, однажды с кузницы пришла женщина - мастер попросить, чтобы меня отпустили помочь отремонтировать пресс - быстро шатающийся молот. Начальник мне сказал: «У тебя много работы нет, сходи, помоги станки делать». Получилось, что мы уже всё сделали, закрывали, и я завёртывал болты наверху. Гайка сперва туго шла, а потом, раз, легко, освободилась. Я пошатнулся, а стоял просто на выступе и соскочил оттуда. А пол был выстлан металлическими плитами. У меня нога то ранена, я не самортизировал, пяткой стукнул, и она у меня раскололась. Я бюлетенил, а работу то за меня делать некому, так мне говорили: «Пойдёшь в поликлинику, зайди на завод». На часовом станке надо было делать толщиномеры - маленькие шестерёночки. И я, будучи на больничном режиме, приходил из поликлиники на костылях, садился за станок и делал эти детальки, а потом директор, на своей машине, отвозил меня домой. Помог выполнить заводу план, потому что если бы я не сделал эти детальки, план бы не выполнили. Вот меня и наградили.

Ещё были вопросы о потерях и партии. Вот после первых боёв у нас в роте никого не осталось. Я считал, что люди погибли, и я тоже могу погибнуть, и что? Это закономерное явление. Как-то спокойно к этому относился. Вот и в разведку я ходил, не то, чтобы я такой смелый, а просто считал, что нужно. Бывало, как вернешься с задания, так будто вновь народился, довольный, слава Богу, вернулся, всё сделал.

До войны я вступил в Комсомол. Когда уходили в разведку, всё сдавали. Я, когда уходил в армию, познакомился с девушкой, студенткой института Холодильной Промышленности. Их общежитие находилось выше этажом, а мы были ниже. Она мне подарила фотокарточку, которая была всё время со мной. А когда уходили в разведку, приходилось сдавать комсомольский билет и всё, что имеешь, чтобы никаких документов, никаких бумаг с собой не было. Когда мы вернулись с последнего задания, майор нас сразу отвёз в госпиталь. С его слов записали, кто мы такие, с какой части. А все мои бумаги остались в разведотделе. В Комсомоле я так и не восстановился и в партию не вступал, и думаю, что зря не вступал. Почему? Сейчас скажу. Как то я посмотрел свою характеристику, в ней написано, что я выполняю рабочее задание на 120-130 процентов, передаю свой опыт молодым товарищам, награждён орденами, медалями. Значит, всё вроде бы хорошо, а в конце пишут: «Не является членом партии». Когда я демобилизовался, то жил в общежитии, в комнате на восемь человек. Потом женился, у жены была комната шесть метров. Долгое время хлопотал себе жильё, но так его и не получил. Сейчас живу в кооперативной квартире, построил, вот и живу. На заводе мне обещали: «Не волнуйся, вот будем строить и вам дадим». На Курляндской ремонтировали дом, там не дали, на Комсомольской площади строили на паях с каким-то заводом, не дали.

В Сосновой Поляне стали строить своими силами, для этого надо было уволиться с завода и поработать на стройке, построить дом, а потом опять на завод. Мне сказали, что меня некому заменить и не отпустили. Даже был такой случай. Я три года стоял в очереди на «москвича». Купил машину. На Берёзовом острове освободилось место, и я там поставил гараж. Но мне надо было его оформить. Писал заявления, но ответили, что ни в коем случае. В то время я был депутатом Районного Совета. Пошел к председателю Райисполкома. Раз я депутат, то он принимал меня без всякой очереди. Я ему изложил свою просьбу, а он говорит: «О, надо же, мы депутатам будем разрешать, а что рядовые скажут? Нет, нет, нельзя». Моя жена работала делопроизводителем в пожарной охране, поговорила с женщиной, работавшей в административной коммисии, она участвовала в разных подобных делах. Жена рассказала, что гараж стоит, а никак его не оформить. Она расспросила, а потом говорит: «Вы узнайте, у кого был гараж на этом месте, и напишите заявление, как будто вы купили этот гараж у хозяина, который оттуда уехал». Ну мы написали и получили разрешение переоформить. Я и с завода хотел уволиться, уехать в Тверь, а директор пишет: «Уволить не могу, специалист нужен заводу». Вот так, и жильё не давали, и не отпускали. Во-как попал. Вот такой же ветеран, как я, Флягин, но член партии. Ему на Комсомольской площади квартиру дали бесплатно, потом у него сын женился, и в квартире оказалось две семьи, а участникам войны разрешалось покупать вторую кооперативную квартиру, он получил и ее. Я тоже стоял в очереди на кооперативную квартиру. На завод выделили две квартиры, так дали этому Флягину и экономисту, а меня отодвинули и дали только на другой год.

К религии на войне отношение было никакое. Мы и знать-то ничего не знали. Нигде ничего не упоминалось. После революции церкви разоряли, уничтожали, попов куда-то убирали. В деревне, где я родился, со мной в школе учились двое поповских детей, у него их было пятеро. А потом колокол сняли, службу запретили, попа убрали неизвестно куда. Это потом, в конце вроде бы религия стала помогать в войне, чего-то и Сталин стал лучше относиться к религии. А моя мать говорила: «Сколько мы платили, когда тяжко было, чтобы Бог помог, а Бог нас забыл». Так что это всё придумано, чтобы немножко боялись и разумно поступали в жизни.

О своём отношении к Сталину могу сказать, что ничего хорошего в его руководстве я не видел. Мой дядюшка был отправлен на Беломоро-Балтийский канал. Я думаю, что в район давали разнарядку, что на строительство канала надо направить столько-то людей. А как направить, никто не едет туда, колхозов ещё не было. И вот дядюшке и моему деду прислали бумагу, сдать столько-то зерна. Они свезли в Пенно. Через неделю письмо, ещё сдавать. Они ещё раз сдали. Потом присылают в третий раз, а им сдавать уже нечего, они и не повезли. Тогда из района приезжает участковый забирает деда и дядюшку и отвозит в Район. Там спрашивают: «Почему вы не сдали?» Они отвечают: «Так нечего сдавать, уже всё отвезли, ничего не осталось». А им: «Нет, саботаж». Дед старый, его отпустили домой, а дядюшку направили на Беломоро-Балтийский канал. Конечно, Сталину нужно было индустриализацию страны поднимать, но как поднимать, хочешь, не хочешь, свезли за саботаж и работай. В 2012 году мне исполнилось девяносто лет, но я себя обслуживаю сам. У меня есть дом в садоводстве. Я ещё летом там кое-что делаю. Зимой тоже приезжаю, хожу на лыжах, устал, там у меня дрова есть, натоплю, тепло, и там переночую. В таком возрасте нужно больше двигаться.

Раньше в стране жило много ветеранов нашей дивизии, теперь прерываются последние связи. Так что мы скоро уйдём на тот свет, и постепенно забудется эта война.

| Интервью и литобработка: | А. Чупров |

| Правка: | С. Зоткин |