С. Ф. - Я родился 22 сентября 1924 года в семье врачей, в городе Чуднов Житомирской области, расположенном на живописном берегу реки Тетерев. Начало войны застало меня в Киеве, на улице Саксаганского, где я гостил у родителей мамы. Проснулся на рассвете - будила бабушка, повторяя: «Вставай внучек - война!» Слышалась стрельба зенитных пушек, гул самолетов и взрывы бомб. Побежал на Крещатик. Там поймали немецкого летчика, выпрыгнувшего с парашютом из горящего самолета. Был митинг. Сообщили, что гитлеровские войска, вероломно, без объявления войны напали на Советский Союз.

Я собрал свои вещи, влез в поезд и поехал домой. Вышел на станции, которая находилась в 4-х километрах от моего дома. Через город проходило стратегическое шоссе, по которому беспрерывно на запад шли танки.

Я долго не мог попасть домой. Наутро от дороги осталось одно месиво.

К тому времени я окончил девять классов школы, был активным комсомольцем, спортсменом, «ворошиловским стрелком»...

Хорошо знал устройство пулемета «максим» и умел из него стрелять.

Побежал в школу, вступил в истребительный отряд. Выдали нам мелкокалиберные винтовки и целых две недели по ночам мы охраняли железную дорогу.

Вдруг, с запада, через наш город непрерывным потоком хлынули беженцы.

Уже слышался гул канонады. Паренек-беженец в польской гимназической форме проезжал на велосипеде мимо нашего дома. Мама позвала его пообедать и отдохнуть, предложила остаться на ночлег в нашем доме. Парень, бежавший от немцев из города Ровно, пообедав, сказал нам, что ночевать не останется, и до завтра ждать не будет, и нам советует тоже немедленно уходить из города.

Он добавил фразу: «Завтра будет поздно! Немцы уничтожают всех евреев!».

В это тяжело было поверить. Истребительному отряду приказали уходить из города. Горсовет выделил подводу для эвакуации нашей семьи.

Мой отец сомневался, стоит ли эвакуироваться. Но в 1914 году он заканчивал учебу на медицинском факультете в Мюнхене, и хорошо помнил, как после объявления о вступлении России в Первую Мировую Войну, «культурные и воспитанные» немцы палками прогоняли российских студентов из университета, и гнали их в порты, с криками «… убирайтесь вон!... ». Пошли к деду, человеку мудрому, обладавшему огромным жизненным опытом, и стали советоваться с ним, как поступить. Хорошо помню слова деда - «Я всю жизнь давал советы людям, но сейчас я не могу взять ответственность за судьбу моей семьи. Есть тому две причины. Я видел, как немцы в 1918 году дружелюбно относились на Украине к гражданскому населению, и мне трудно поверить, что они стали убийцами. Вторая причина - тех, кто бежал с Моисеем из египетского рабства, погибло во много крат больше, чем тех, кто остался. Я не знаю какое решение принять...» Отец сказал мне -«Дедушку одного мы оставить не можем. Ты уходи, а мы... после решим, что делать дальше». Мать сшила мне из наволочки вещмешок, положила в эту котомку какую-то снедь и вышитую ее руками украинскую рубашку, и я, со своим товарищем Гришей Табакмахером, пристроились к колонне беженцев двинулись в сторону Киева. В Чуднове остались мои родители, мой младший тринадцатилетний брат Лев. Отец сказал мне на прощание: - Будь в жизни честным, и не будь гордым. Больше мне никогда не довелось увидеть мою семью… Дедушку, мать, отца и брата расстреляли немцы и украинские полицаи…

По проселкам и лесным дорогам мы с Гришей пошли к Киеву.

Запомнился один эпизод. Украинка, с заткнутой за пояс юбкой и орденом Ленина на блузке, гнала с тростиной в руках в тыл большое стадо коров.

На привале она попросила нас помочь подоить ее стадо. Молоко лилось прямо на землю. Украинка принесла несколько пустых ведер, наполнила их молоком и сказала: «Вам еще предстоит долгий путь. Попарьте ноги в молоке и усталость, как рукой снимет!» После короткого отдыха мы снова продолжили путь.

Беженцы ехали на подводах, шли пешком, многие катили перед собой тачки с домашними пожитками. Налетели немецкие бомбардировщики. Все стадо побило осколками. Огромное поле, на котором лежали многие десятки убитых коров. Мне было так жаль эту несчастную женщину-пастушку... Я тогда еще и не предполагал, сколько раз на войне мне придется увидеть поля заваленные до горизонта убитыми людьми. Дошли до Киева. Здесь мы расстались с Табакмахером. Гриша погиб в 1943 году на Курской дуге. Он был офицером-танкистом. На пароходе я добрался до Днепропетровска, где жил мой дядя, профессор Абрам Борисович Френкель, заведующий кафедрой детской хирургии мединститута.

Его сын Лев к тому времени уже ушел на фронт в составе 1-го коммунистического полка «политбойцов», и погиб в августе 1941 года в Зеленой Браме, в Уманском окружении. Долгие годы я пытался найти свидетелей его гибели, и только сейчас, благодаря вам, поговорил с бывшим бойцом этого полка Изей Адамским, который мне рассказал, как погиб мой двоюродный брат и его товарищи... У отца было три брата и одна сестра. В семьях каждого из них, одному из сыновей давали имя Лев, в честь моего прадеда. Даже у папиной сестры эмигрировавшей в Гражданскую войну во Францию, рос сын по имени Лев. Он стал офицером французской армии, раненым попал в немецкий плен, оттуда бежал, но был пойман и погиб с родителями в Освенциме.

В Днепропетровске меня мобилизовали на окопные работы.

Немцы стремительно приближались к городу. Нас распустили по домам.

Вместе с дядей и его мединститутом я эвакуировался в Ставрополь. Там вновь начал обивать пороги военкомата, просился добровольцем на фронт, лелея надежду попасть в набор курсантов в летное училище, но меня не брали в армию из-за юного возраста. Прочитал в газете статью Эренбурга о героическом Московском добровольческом полке, состоявшем сплошь из коммунистов и комсомольцев, и решил вступить в этот полк. Но где его искать? Решил податься в Москву, встретиться с Эренбургом и у него выяснить, где находится этот полк.

По молодости лет мне этот путь на передовую казался самым простым, коротким и правильным. Ехал в поездах без билета, прячась на третьей полке. Несколько дней ничего не ел…Доехал до Сталинграда. На вокзале готовился к посадке в эшелон для отправки на фронт батальон моряков. Один из них, еврей, черноморский моряк, дал мне полный котелок макарон по-флотски и большой кусок хлеба. Это было почти счастье. Поев, я от переедания потерял сознание и очнулся уже в больнице…Поехал дальше, на «перекладных». Несколько раз меня высаживали из вагона. Доехал до Мичуринска, а там патрули проверяли документы у всех пассажиров. Патруль ссадил меня с поезда, но как только поезд тронулся, я вскочил на подножку, и держась за поручни всю ночь ехал до Москвы.

В Москве на Ярославском вокзале меня снова задержал патруль и привел к коменданту. Военный комендант внял моим мольбам и выслушал меня. Услышав о цели моего приезда, он сжалился и сказал - «У тебя есть 24 часа для устройства своих дел. Постарайся больше ко мне не попадаться». В справочной узнал телефонный номер Ильи Эренбурга и позвонил ему. Рассказал ему о своих мытарствах, попросил помочь с призывом. Эренбург разговаривал со мной очень дружелюбно, но сказал, что не имеет малейшего понятия, где сейчас находится Московский добровольческий полк, и любезно посоветовал обратиться в военный отдел редакции газеты «Комсомольская Правда». Пришел в редакцию. Военный консультант газеты, услышав, что меня послал к нему сам Эренбург, направил меня в Бауманский военкомат. Очередь добровольцев к военкомату растянулась больше чем на полкилометра. Пробрался в кабинет к военкому, представился. Военком подвел меня к окну, показал рукой на сотни томящихся в ожидании людей, и сказал: «Там много, таких как ты. Подойдет очередь - займемся тобой». Я вернулся в очередь, которая двигалась крайне медленно. Вечером вышел какой-то командир и заявил, что прием добровольцев временно прекращен, и попросил всех разойтись по домам. Пошел опять в военный отдел «Комсомолки». Мне дали номер телефона человека, набиравшего отряд лыжников. Я позвонил по этому номеру, сказал что хорошо хожу на лыжах, но когда во время разговора случайно упомянул, что я приехал с Украины, то сразу услышал в ответ -«В отряд берем только москвичей!», и телефонный разговор оборвался... Мне дали направление на центральный эвакопункт. Там меня накормили, и я крепко заснул на стульях. Утром меня разбудили громкие голоса работников. На эвакопункте услышал о наборе на работу в Москве грузчиков и электромонтеров. Записался в грузчики. Нас, группами по пятьдесят человек, разместили в казармах Ростокинского милицейского городка. У нас отобрали паспорта. Уже началась эвакуация Москвы. К каждому автомобилю прикрепляли по два грузчика. Ежедневно, с раннего утра до позднего вечера, мы перевозили с вещевых складов НКВД и грузили на речные баржи тюки с обмундированием.

В полдень 15-го октября, прерывающимся, взволнованным мужским голосом, по радио было сказано, что, в связи с тяжелым положением на фронте под Москвой, гражданам столицы рекомендуется покинуть город. Началась печально знаменитая двухдневная «Московская паника». Полная анархия и вакханалия.

Народ бросился грабить магазины, на улицах города не было даже намека на порядок или на присутствие властей. Мы продолжали работать. За несколько дней до Октябрьских праздников, нам вернули паспорта и посоветовали эвакуироваться, снова отправив нас на центральный эвакопункт. Я с одним товарищем остался в Москве. Какое-то время нам удалось продержаться и не загнуться от голода, мой друг подделывал стограммовые купоны на хлебной карточке, переделав цифру 100 на 400. Но наступили холода. В одном летнем костюмчике и туфлях, несмотря на сильный мороз - военный парад 7-го ноября на Красной Площади я все же увидел! На вокзале познакомился с группой ребят из училища ФЗУ, уже давно колесивших на поездах по всей стране. Они рассказали, что в теплой Азии сытая и беспечная жизнь. Там же я познакомился с сыном генерала Володей Симоновым, бежавшим от немцев из Калинина. Решили вместе податься в Среднюю Азию, «перекантоваться» там зиму, спасаясь от холодов.

Мы долго ждали, пока сформируется эшелон на Ташкент. На дорогу каждому из нас выдали 14 батонов хлеба, посадили в «польские вагоны» и мы отправились в долгий и тяжелый путь до «хлебного города Ташкента». Со всевозможными приключениями приезжаем в Ташкент, а там, от эвакуированных, продохнуть нельзя. Решили вернуться в Россию. Забрались в пустой санитарный поезд следовавший на запад, но на станции Яны-Курган нас обнаружил патруль и высадил из поезда. А в казахской степи, в январе, морозы по сорок градусов со шквальным ветром, не хуже самых лютых российских холодов. О том, как мне пришлось скитаться по Азии, что пережить, и как посчастливилось не умереть от голода и холода, можно рассказывать долгими часами. Добрался до станции Чиили в Кзыл-Ординской области, и случайно встретил знакомых, эвакуированных из нашего Чуднова. Уговорили меня остаться на станции. Устроился работать в подсобном хозяйстве ж/д станции. Жил в поле, в шалаше. Туда мне привозили обед. Я оборвался до такой степени, что уже некуда было пришивать латы на одежду. Мне было стыдно появляться на станции в своих лохмотьях. По вечерам, в темноте, бегал на вокзал - слушать радио из Москвы. И с каждым днем вести были все печальнее... И наконец Бог меня услышал. Вместе с обедом, передали повестку из военкомата: «Явиться с кружкой...». Побежал на вокзал за расчетом. Главбух вручил мне 50 рублей и сказал, что поскольку меня призывают в армию - денег мне уже не потребуется. Я возмущенно ответил, что мол, грамотный, и знаю, что мне причитается более 5. 000 рублей. Сказал ему: «Взгляните на меня внимательно, это же позор, если я таким оборванцем явлюсь на призывной пункт!». Главбух смерил меня взглядом с ног до головы, «посовещался с остатками своей совести», и распорядился выдать мне 500 рублей. Я сбегал на базар и купил себе на эти деньги целые штаны, рубашку и тапки. На следующее утро, «как огурчик», пришел на призывной пункт.

Нас, призывников, построили, привели на вокзал и посадили в товарные вагоны. На дворе стоял август сорок второго года.

Г. К.. - Куда направили Вашу группу?

С. Ф. - Привезли нас в узбекский город Катта-Курган, в пустыню Каракум, в военный городок, где располагалось Гомельское пехотное училище. В центре городка, на стене большого здания, огромными буквами было написано: «По территории городка, курсантам в одиночку разрешается передвигаться только бегом». Сходу нас отвели в баню, постригли наголо и побрили все места где росли волосы. После бани прогнали через медкомиссию, выдали новое обмундирование (в том числе проклятые английские ботинки с обмотками), и объявили, что мы зачислены курсантами в училище. Всех вновь прибывших разбили на две роты, (стрелковую и минометную), и развели по казармам.

С этого дня началась моя армейская служба. Никаких собеседований или мандатных комиссий перед зачислением в училище не проводилось.

Г. К. - Встречался с несколькими ветеранами, учившимися в 1942-1943 годах в Гомельском пехотном. Никто из них не успел закончить училище, все ушли, будучи курсантами, на фронт «в экстренном порядке», кто под Сталинград, кто на Курскую дугу в составе различных курсантских бригад или маршевых батальонов, судьба которых была трагична. Почти никто из их товарищей не выжил... Все они, как один, вспоминают это училище недобрыми словами.

Что в нем было этакого особенного, в этом Гомельском пехотном училище?

С. Ф. - Условия жизни и учебы в училище были невыносимо тяжелыми, но, конечно, не сравнимы с тем, что пришлось испытать потом на фронте. Сразу после прибытия в училище нас ознакомили с распорядком дня и элементами воинской дисциплины. На следующее утро началась наша двухмесячная «курсантская каторга». Муштра по суворовскому принципу - «Тяжело в учении, легко в бою». Дикая жара. Молодые командиры из училищного комсостава над нами буквально изощрено издевались, с остервенением садистов. Роту ежедневно выводили на тактические занятия в пустыне. Вел роту один из взводных командиров. Среди наших взводных был один лейтенант, из бывших фронтовиков, который относился к курсантам по-людски. Он приказывал помкомвзвода вести роту самостоятельно и встречал нас на выходе из города. Для нас это была счастливая возможность напиться вдоволь воды из арыка. Помкомвзвода давал команду -«Пять минут!» Все бросались к арыку, падали и пили не отрываясь мутную воду, казавшуюся пивом. За неделю не было и часа свободного времени, старшина постоянно заставлял чистить оружие. Каждый выходной нас поднимали на рассвете по тревоге на марш-броски на 25 километров в полном боевом снаряжении - пять километров быстрым шагом, пять километров бегом, и так далее. На марш-бросок выдавали флягу кипяченой воды и кусок селедки. Все время страшно хотелось пить, но у единственной колонки на плацу стоял часовой, а иногда и дежурный командир. Разрешалось набирать воду только для мытья полов. За счастье считалось попасть на гаупвахту и напиться желтой воды из арыка. Гаупвахта размещалась в домике расположенном над арыком, вместо пола - железная решетка, на высоте два метра над водой.

С. Ф. - Условия жизни и учебы в училище были невыносимо тяжелыми, но, конечно, не сравнимы с тем, что пришлось испытать потом на фронте. Сразу после прибытия в училище нас ознакомили с распорядком дня и элементами воинской дисциплины. На следующее утро началась наша двухмесячная «курсантская каторга». Муштра по суворовскому принципу - «Тяжело в учении, легко в бою». Дикая жара. Молодые командиры из училищного комсостава над нами буквально изощрено издевались, с остервенением садистов. Роту ежедневно выводили на тактические занятия в пустыне. Вел роту один из взводных командиров. Среди наших взводных был один лейтенант, из бывших фронтовиков, который относился к курсантам по-людски. Он приказывал помкомвзвода вести роту самостоятельно и встречал нас на выходе из города. Для нас это была счастливая возможность напиться вдоволь воды из арыка. Помкомвзвода давал команду -«Пять минут!» Все бросались к арыку, падали и пили не отрываясь мутную воду, казавшуюся пивом. За неделю не было и часа свободного времени, старшина постоянно заставлял чистить оружие. Каждый выходной нас поднимали на рассвете по тревоге на марш-броски на 25 километров в полном боевом снаряжении - пять километров быстрым шагом, пять километров бегом, и так далее. На марш-бросок выдавали флягу кипяченой воды и кусок селедки. Все время страшно хотелось пить, но у единственной колонки на плацу стоял часовой, а иногда и дежурный командир. Разрешалось набирать воду только для мытья полов. За счастье считалось попасть на гаупвахту и напиться желтой воды из арыка. Гаупвахта размещалась в домике расположенном над арыком, вместо пола - железная решетка, на высоте два метра над водой.

Так как наше обмундирование уже на третьей неделе учений в пустыне обветшало и расползалось по кускам, то мы на гаупвахте рвали одежду на полоски, связывали их, и опускали в воду, а потом высасывали воду из влажных кусков ткани. Наряды сыпались на головы курсантов как из «рога изобилия», нас сразу «кидали на мытье полов». Деревянные полы в казарме не просыхали.

Нельзя было даже пошевелиться в кровати перед подъемом, сразу давали в наказание тяжелый наряд вне очереди. Пстоянно хотелось кушать. Курсанты очень исхудали. Все время прокалывали новые дырки на ремнях.

В заборе (дувале) была дырка и через нее мы меняли с городскими узбеками свое имущество на лепешки. На подъем по тревоге давалось три минуты, командиры понимали, что обмотки быстро на ноги не намотаешь. Если у кого-то из курсантов воровали ботинки, то подобное ЧП сразу доходило до начальника училища, который реагировал стандартно -«Найти и доложить!» Новых ботинок сразу никому не выдавали. Через два месяца училище подняли по тревоге и нас перевезли в Бухару. Разместили на окраине города. Здесь началось в спешном порядке формирование 156-й отдельной стрелковой бригады. Формировалось четыре отдельных стрелковых батальона. Нас стали неплохо кормить, в обед давали рис с бараниной. В один «прекрасный день» нас выстроили и приказали выйти из строя курсантам, имеющим образование девять классов и выше.

Нас, «образованных», отправили на курсы связистов на обучение.

На территории бывшей мечети бухарского эмира создали курсы радистов, и за короткое время нас обучили «морзянке» и работе на рации 6-ПК. После окончания курсов радистов меня зачислили во взвод связи 4-го стрелкового батальона.

В начале ноября в бригаду прибыли курсанты Воронежского училища связи и Марыйского пулеметного училища, так что, костяк бригады на 30-40% составляли курсанты. Остальной личный состав был набран из местных призывников, уроженцев Средней Азии. В начале ноября 1942 года, сразу после празднования 7-го Ноября, нашу, полностью сформированную и оснащенную всем необходимым, 156-ю отдельную стрелковую бригаду погрузили в эшелоны, и «зеленой улицей» перебросили в Астрахань. Здесь бригада получила монгольских лошадей, ведь у нас все было рассчитано ка конную тягу. Рядом с нами расположилась 159-я стрелковая бригада, тоже сформированная в основном из бывших курсантов к началу Сталинградского наступления. На неокрепший волжский лед положили настил из досок, и 159-я бригада первой пошла через Волгу в калмыцкие степи. Верблюды тащили пушки. Наша бригада пошла за ними.

А потом был жуткий переход через бескрайнюю безводную калмыцкую степь на 350 километров. Мы шли непрерывно длинными зимними ночами, в полном боевом снаряжении. Стояли страшные, жесточайшие морозы.

Песчаная пустыня, ни кустика, ни оврага, чтобы укрыться от пробиравшего до мозга костей холодного ветра. Шли по 50-60 километров в сутки, от колодца к колодцу. Многие замерзали, особенно нацмены. Отойдут на привале по нужде и там же замерзали насмерть. Жажда была неимоверной, снега нигде не было.

Когда доходили до колодца, то первым делом поили лошадей, потом набирали воду для солдатских кухонь. Для солдат воды не оставалось, все было вычерпано. Из колодца ведрами доставали мокрый песок, ложили его в гимнастерку и таким способом выдавливали какую-то жижу, чтобы как-то утолить жажду.

Был случай, когда мы увидели проезжавшую мимо нас в степи машину-автоцистерну с водой, то бойцы сразу ее обступили, перевернули цистерну и выпили всю воду до капельки. Командиры были бессильны что-либо сделать.

Солдаты от дикой усталости бросали все лишнее снаряжение, вся дорога за нами была усыпана противогазами. Сзади за нами шли специально отряженные команды и собирали все брошенное нами имущество. Так, пройдя свыше трехсот километров, бригада догнала отступающих немцев в районе конезавода имени Буденного, где мы вступили в свой первый бой.

Г. К. - Недавно ушедший из жизни, Ваш товарищ,бывший разведчик 159-й ОСБр Наум Пекер, и известный снайпер 159-й бригады Петр Беляков, вспоминали, что их бригада, шедшая впереди Вашей 156-й ОСБр, еще на подходе к линии боевого соприкосновения с противником, в районе между хуторами Хала-Хут и Безводный Сальского района, была атакована из засады 22-мя немецкими танками, которые фактически полностью раздавили 2-й батальон бригады.

Вместе с Пекером и Беляковым от батальона выжило всего пятьдесят солдат. Насколько я знаю и Вашу бригаду на подступах к Ростову постигла та же участь.

С.Ф. - В январе 1943 года в изрезанной балками степи двумя немецкими танками был частично раздавлен на марше 2-й стрелковый батальон нашей бригады. Тогда же погиб командир бригады полковник Демурин. Он ехал в своей машине через балку и услышал стрельбу. Демурин увидел, как два танка «утюжат» разбегающийся в панике его 2-й батальон. Комбриг выскочил из машины, кинулся к батальону, схватил брошенное ружье ПТР и подбил один танк. Со второго танка дали очередь из пулемета и пули сразили комбрига насмерть. Второй немецкий танк ушел... Были разговоры, что комбрига Демурина за этот подвиг представляли к званию Героя посмертно.

Г. К. - Где произошло первое настоящее боевое крещение бригады?

С. Ф. - Походная колонна 4-го отдельного стрелкового батальона подошла к конезаводу имени Буденного. Вперед ушла группа разведчиков бригады во главе с вскоре геройски погибшим ПНШ-1 майором Треповым. Они захватили немецкую машину и на ней вернулись к нам. У всех поднялось настроение, мы радовались успеху товарищей. Вдруг мы наткнулись на кинжальный огонь немцев.

Началось наступление на конезавод. Немцы держали оборону по линии железнодорожного полотна. Мы неоднократно пытались выбить немцев, но нацмены не вставали в атаки под убийственный немецкий огонь. Только курсанты самоотверженно поднимались на смерть. Пытаясь поднять нацменов в атаку был фактически полностью выбит комсостав бригады батальонного уровня.

В одной из атак меня контузило и ранило осколком мины в левую руку.

В санвзводе перевязали, наложили гипс, и нас, ходячих раненых, отправляли пешим ходом в тыл. Машин для нашей отправки в армейский госпиталь не было.

Тяжелораненных эвакуировали на самолетах ПО-2.

Но через неделю я добровольно вернулся в свой батальон.

Г. К. - Почему Вы приняли решение вернуться в часть?

Как Вас встретили в родном батальоне?

С. Ф - Ходячих раненых из-за нехватки транспортных средств отправляли пешком в тыл. Это означало, что мы должны были проделать вновь, изнурительные многокилометровые переходы в тыл, в призрачной надежде, что на каком-то из хуторов нам окажут хоть какую-то квалифицированную медицинскую помощь.

Вши под гипсом просто замучили. На втором привале группа раненых посовещалась, и мы решили вернуться и догонять своих.

Догнали свою 156-ю отдельную стрелковую бригаду уже возле Ростова.

Командный пункт бригады находился на «Зеленом острове» посреди реки Дон. Только пришел в штаб, а там заседает трибунал бригады. Приговорили какого-то офицера к расстрелу, с формулировкой в приговоре - «За измену Родине».

Выяснил, где находится мой 4-й батальон, добрался до своих. Узнал, что связисты находятся в сквозном проеме в здании кожзавода, переждал минометный налет, и побежал к ним. У входа в проем встретил командира взвода связи, лейтенанта Гальперина, и, как положено, доложил -«Товарищ лейтенант, рядовой Френкель прибыл для продолжения службы». Удивленный лейтенант спросил -«Ты откуда такой бравый взялся? Где твоя рука?». Взводный толкнул дверь закрытого досками входа в проем. На большой куче сена, у телефонных аппаратов, тяжко опустив голову, сидел наш связист, сержант Виталов. Рядом с ним отдыхал артиллерист из расчета 45-мм пушки, замаскированной в соседнем проеме.

«Так ты, рядовой Френкель, не ответил на мои вопросы - сказал лейтенант -Мне думается твое место в госпитале а не на переднем крае». Я ответил, что рука моя под шинелью в гипсе, а если Ростов возьмем, так рука на радостях заживет быстрее в батальоне, чем на госпитальной койке. Гальперин ответил - «Согласен с тобой. Сейчас меня сменил Виталов, следующий - ты». Виталов бросился с неописуемой радостью меня обнимать -«Сашка! Родной! А мы думали... А твоя рация вся осколками изрешечена, все возим ее на повозке. Увидишь сам». Наши стрелковые роты окопались в снегу по Дону, напротив ростовского района Нахичевань. Смертельно усталые и замерзшие стрелки лежали в снежных окопах под непрерывным огнем противника, периодически поднимаясь в атаку или проводя разведку боем. Пищу и «сто грамм наркомовских» доставляли на позиции только ночью. Телефонную связь со стрелковыми ротами обеспечивали три уцелевших связиста. Я стал - четвертым. Нас постоянно обстреливали немецкие самоходки с прямой наводки, а частым минометным налетам мы уже давно потеряли счет. После каждого обстрела телефонный провод обязательно рвался. Мы, по очереди, брали в руки «нитки», где перебежками, а где и ползком разыскивали порыв и восстанавливали связь. Вечером старшина принес еду в термосах, налил каждому «сто грамм» с походом. Мы сидели на сене и ели горячую кашу из котелков, когда бронебойный снаряд угодил в угол проема здания. Нас обдало чем-то мокрым. Когда пыль осела, мы увидели лежащего артиллериста с раздробленной головой. Он был мертв... Подняли его, вынесли на улицу и накрыли шинелью... Под утро - очередной минометный налет и обрыв связи. Сержант Виталов взял карабин, подхватил телефонный провод - (была его очередь) - и вдруг произнес: «Не могу я... Страшно болит голова и звенит в ушах». Комвзвода тихо ответил: «Твоя очередь»... Виталов открыл дверь, пробежал несколько шагов и упал сраженный насмерть: осколок разорвавшейся мины перерезал ему горло. Мы уложили тело друга рядом с погибшим артиллеристом и тоже накрыли шинелью. Нас оставалось двое. Была моя очередь. Карабин и запасную бухту провода на шею, поврежденный провод в правую руку, и, вперед. Наконец провод кончился. Я срастил его с захваченным запасным куском, но и его не хватило, а второго конца обрыва не было видно. Воткнул карабин в снег, намотал на него конец провода, чтобы не потерять его из виду. Я бегал кругами, но никак не мог отыскать второй конец порыва. Меня охватило отчаяние: связи нет! Из сумерек возникли санки, на которых два бойца везли в тыл тяжелораненого командира стрелковой роты Берлина. Они сказали мне, что неподалеку видели другого связиста разыскивающего обрыв провода. Я побежал вдоль санного следа и вскоре встретил своего товарища - связиста Третьякова, который бежал, разматывая провод. На радостях мы обнялись. Вместе нашли мой карабин и срастили концы проводов. А лейтенант Гальперин тоже погиб на войне...

На рассвете наша 156-я бригада стрелковая первой ворвалась в Ростов. В этот же день, в город, с разных сторон вошли и другие части. Ростов был освобожден.

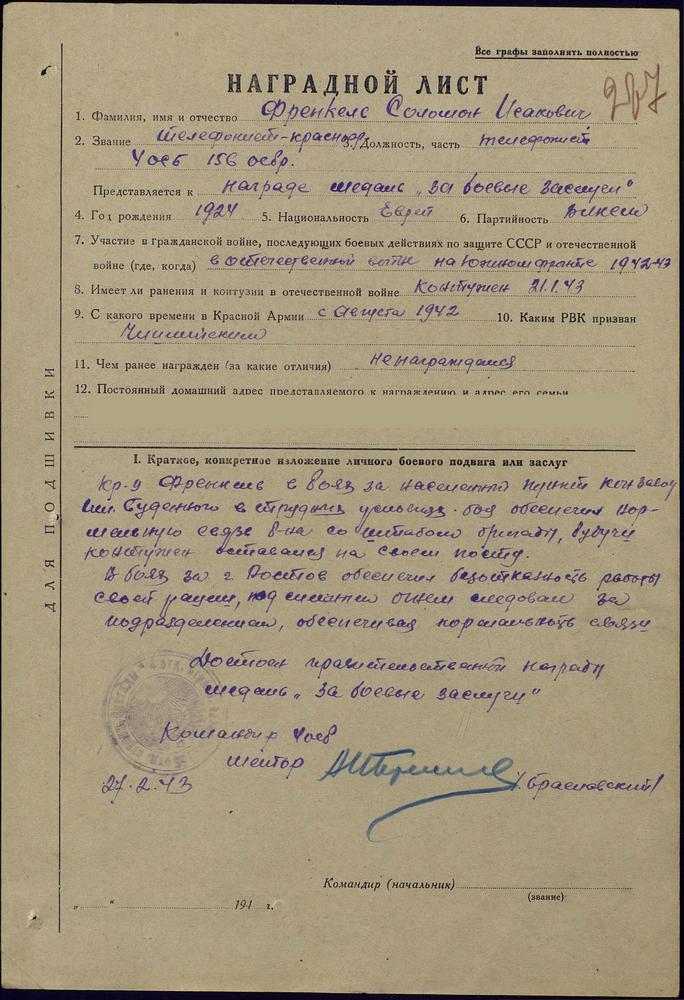

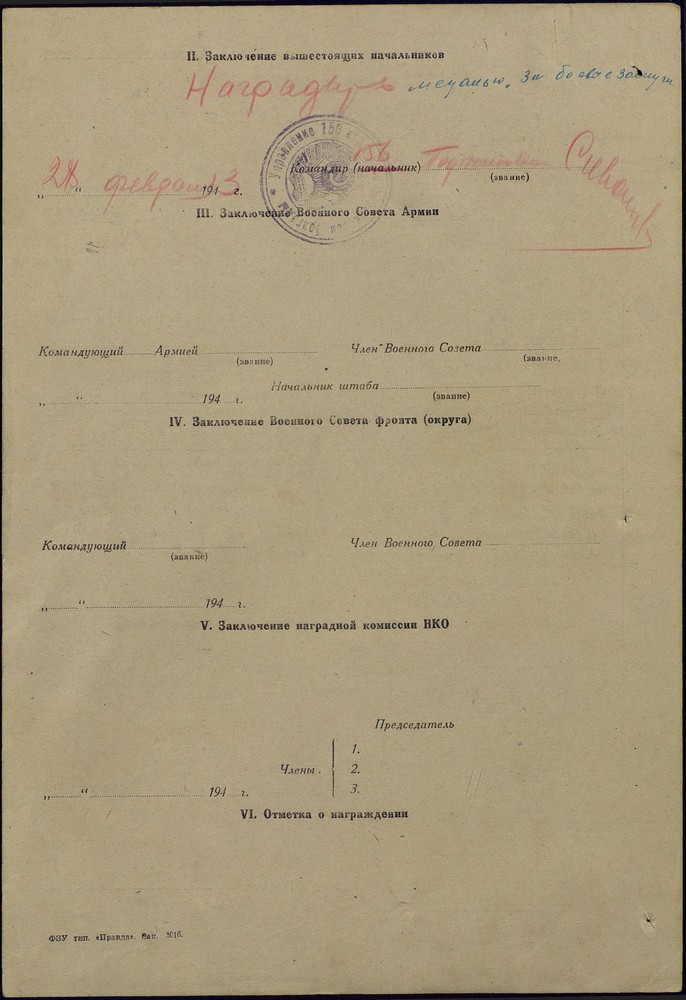

Вскоре мне передали приказ явиться к командиру бригады. По дороге в штаб я пытался сообразить, зачем потребовался комбригу рядовой боец, да еще раненый... В штабе, в большой комнате сидели и стояли командиры. На длинном столе лежали фляги со спиртом, банки с американскими консервами, галеты и хлеб. Вошел комбриг, подполковник Сиванков. Все встали и нам зачитали приказ о первых в бригаде наградах. Мне прикрепили к гимнастерке медаль «За боевые заслуги» с красной ленточкой на колодке. И было мне в ту пору восемнадцать лет.

Г. К. - Ветеран 156-й ОСБр Владимир Турин, живущий в Ростове, рассказал, что к моменту выхода бригады на Миус-фронт в ней оставалось всего 45 человек из более чем трех тысяч бойцов вышедших на фронт из Астрахани в ноябре 1942. Неужели были такие сильные потери?

С. Ф. - Наши потери действительно были дикими. Все оставшиеся в живых солдаты были сведены в наш 4-й стрелковый батальон, и когда мы вышли к Миусу в районе Большая Кирсановка, нас оставалось в строю меньше чем сто человек...

Но это без учета уцелевших штабников, артиллеристов и минометчиков, хотя и большинство из них судьба не пощадила в этих страшных зимних боях.

Г. К. - О летних боях на Миус-фронте, ветераны рассказывают с большой неохотой. Но никто вообще ничего не хочет говорить о мартовских боях на Миусе в 1943 году. Один из них мне сказал - правду о Миусе лучше не знать никому. Почему?

С. Ф. - Голод на Миус - фронте весной 1943 был хуже блокадного...

Немцы закрепились на высоком правом берегу реки и нам пришлось окапываться и строить оборону под непрерывным огнем врага. Каждый метр за нашими окопами, на протяжении нескольких километров, находился под немецким прицелом. Транспорт не мог подойти к линии фронта, тонул в раскисшей весенней грязи. Каждый день с передовой снимали по взводу из роты, и бойцы шли двадцать километров в тыл и тащили оттуда к своим траншеям на своем горбу боеприпасы и продовольствие. Но в основном несли боеприпасы. В сутки солдат получал 150 -200 грамм хлеба. Иногда по ночам давали треть котелка жидкого супа-баланды. И все... Голод жуткий... Солдат-узбек был послан в тыл, чтобы принести буханку хлеба на десять человек взвода. Он вернулся без хлеба и честно сказал -«Хотите - убивайте, но я не выдержал... и сам всю буханку сожрал... ».

Убивать его не стали... Застрелил как-то из снайперской винтовки ворону и мы сварили себе супчик. Мне досталось крылышко...

Постоянные немецкие бомбежки и артобстрелы. Окопы пустые, народу в пехоте фактически не оставалось. Пополнение мы получали изредка. Все пополнение было из жителей недавно освобожденных районов Ростовской области, и зачастую из людей даже не успевших пройти минимально необходимое обучение солдатскому делу. Нами командовал начальник штаба батальона майор Поздняков, из «окруженцев лета сорок второго». Прекрасный человек, умевший поддержать наш моральный дух. Все время напевал песню: «Налей-ка рюмку Роза, я с мороза...» У нас во взводе связи была повозка,и две лошади, одна своя - «красноармейская», другая - «трофейная», немецкая. Наш боец-ездовой, пожилой мужик Кузьменко, пришел и сообщил, что кончился ячмень для прокорма лошадей, а потом сказал -«Братки, мы же все с голоду подохнем! Давайте лошадь застрелим!». И мы застрелили «трофейную» лошадь. Нацмены сразу с ножами на тушу накинулись... Нашли чугунок, сварили мясо, разделили между солдатами. Пришел комиссар. Дали ему конины, он нам говорит -«Майор Поздняков двое суток ничего не ел». Мы Позднякову отнесли угощение в котелке. На следующий день мы просыпаемся, а у нас кто-то вторую лошадь украл!

Доложили командирам. В ответ -«Знать ничего не знаем! Найти и доложить!». Начали искать ее следы на передовой. Стоит батарея 45-мм-пушек. Заходим в землянку к артиллеристам. Сидят довольные «боги войны» и жрут конину.

Висит пол-туши «нашей лошади». Мы на них накинулись, что же вы б..., нашу лошадь увели?! Артиллеристы «парируют» нам в ответ - «У вас вторая лошадь есть!» Была вторая лошадь... Взяли у них подвешенную тушу и ушли.

На следующее утром поступил приказ о выводе бригады в тыл на переформировку. Мы сами запряглись в двуколку и покатили ее. Когда прибыли в тыл, то никто нас уже не спрашивал, куда подевались лошади. Все были настолько счастливы, что получили передышку от смерти и лишений, что этот эпизод показался начальству незначительным.

Г. К. - В мае 1943 года на базе остатков 156-й и 159-й отдельных стрелковых бригад была сформирована в третий раз 130-ая стрелковая дивизия.

Как происходила формировка? В какой полк Вы попали?

С. Ф. - Нас отвели на несколько километров в тыл от передовой. Мы помылись, прожарили одежду от вшей, нас впервые сносно покормили. А после, начало прибывать пополнение, поголовно составленное из жителей Ростовской области.

Вся формировка продлилась всего десять дней. А дальше опять - на Миус.

Я попал служить командиром радиорасчета в в отдельный батальон связи дивизии.

Г. К. - Что представляло из себя это подразделение - отдельный батальон связи?

С. Ф. - Я попал в отдельную роту связи дивизии, состоявшую из штабного взвода, радиовзвода и трех линейных телефонных взводов. Из состава этой роты во время боев выделялись три радиорасчета в полки, для обеспечения связи с дивизией. Вскоре отдельная радиорота превратилась в отдельный батальон связи.

Почти все время я находился в 371-м полку подполковника Иткулова. При выводе дивизии в тыл на отдых, мы возвращались в расположение батальона связи.

Командовал нами вечно пьяный комбат Ерохин, человек злой и ограниченный. Большой любитель трофеев. Кто ему «душевный трофей» задарил, тот сразу попадал в список представленных на награждение правительственной наградой.

На передовой постоянно находились также линейные телефонисты, ребята из роты линейной связи. В ее составе было три взвода направления связи. А остальные солдаты батальона несли службу в дивизионном тылу. Отношения между солдатами, постоянно находившимися на передовой, и между «штабными связистами» были весьма напряженными. Штабных мы называли «чмоковцами».

Г. К. - Что из увиденного Вами на долгом, кровавом и полном лишений пути от Миуса до Никополя оставило след в Вашей памяти?

С. Ф. -Если честно, то мои воспоминания о летних и осенних боях сорок третьего года весьма отрывочны. Там столько всякого-разного происходило, что сейчас всего и не вспомню. Часто вспоминаю бои на реке Молочной, тяжелые и кровавые.

Пошел в штаб дивизии в радиомастерские за питанием к рации. На обратном пути попал под сильную немецкую бомбежку. Немецкий самолет долго гонялся за мной, одиночным бойцом. Я залег в винограднике. Немец сделал несколько заходов пытаясь меня добить наверняка, а мной овладела какая-то апатия.

Я лежал на земле, сорвал виноградную кисть и ел виноград, даже не думая о том, что через несколько мгновений меня убьет немецкий летчик.

Запомнилось огромное немецкое воинское кладбище в Бердянске. Бесконечные ряды крестов, ухоженные дорожки между ними.

Бой за Мариуполь. Там течет маленькая вонючая речонка Кальмиус. Мы прошли через нее на телегах вброд. Сразу за мной шла 76-мм пушка на конной тяге.

Они подорвались на мине на этой переправе, через пару секунд после того, как я уже был на другом берегу. Очень непростой бой был за станцию Сартана. Перед нами было зарево пожара. Говорили, что это горит взорванный немцами завод «Азовсталь». Ворвались в Мариуполь. На железнодорожных путях стоят цистерны. Вроде спирт. Прострелили цистерну, подставляли каски и котелки под струи спирта. А потом... Многие померли... Спирт оказался техническим, но когда это мы поняли, было поздно... Это же наша «классика» - «утонуть в винном подвале»...

А дальше пошли к излучине Днепра, в районе Каховки. Длинный марш через плавни. В феврале 1944 переправились под огнем через Днепр, южнее Никополя.

Г. К. - Как происходила высадка на Никопольский плацдарм?

С. Ф. - Февраль, по реке еще шла шуга. На рассвете начали переправу на лодках собранных у местного населения. Я переправлялся вместе с командиром 528-го СП нашей дивизии полковником Бокаревым. Комполка Бокарев, пожилой офицер, бывший преподаватель академии, культурный и интеллигентный человек, решил переправляться через реку с передовым батальоном. На середине реки немцы открыли сильнейший артогонь по переправляющимся. Как-то переправились, побежали с пехотой вперед по крутому берегу, ворвались в немецкие траншеи на краю прибрежной деревушки. И тут прямо по нам ударила своя артиллерия... Бокарев кричал мне -«Передавай открытым текстом этим идиотам! Плацдарм захвачен! Перенести огонь!» А потом мы сидели на плацдарме, на нашем участке шириной меньше километра, а немцы накрывали нас своим беспрерывным артогнем и бомбардировками. К нам, поначалу, никто не мог переправиться на подмогу. Кончилось питание к рации. Послали к нам самолет ПО-2 с батареями, но немцы его сожгли. Следующий ПО-2 сел прямо на кромке берега. Помню, как бежал под минометным обстрелом к самолету, чтобы забрать у летчика питание к рации. Весь этот кошмар продолжался довольно долго. Местное население помогало подносить снаряды к орудиям, но «чернорубашечников» к нам на пополнение никто не присылал. Вскоре немцы начали плановый отход на машинах.

Никого за эту переправу у нас не наградили.

Г. К. - Многие знают о героическом десанте морских пехотинцев из группы старшего лейтенанта Ольшанского в Николаевский порт.

Но мало кто знает, что был и второй десант в Николаев со стороны реки Ингул.

Вы были участником этого десанта. Расскажите о нем подробно.

С. Ф. - Нашу 44-ю армию расформировали весной сорок четвертого.

Командарм генерал-лейтенант Хоменко пропал вместе с начальником штаба и начальником артиллерии. Никаких следов командарма найти не смогли. Пошли нелепые слухи о том, что он перешел к немцам добровольно. Решили от греха подальше армию расформировать. Позже выяснилось, что Хоменко со штабом выскочил впереди наступающих частей, нарвался на немецкий заслон, и все люди, находившиеся в колонне вместе с командармом, были уничтожены. Крестьяне из ближайшего села захоронили убитых. Нашу дивизию передали в 5-ую Ударную армию. Когда дивизия подошла к Николаеву, то личного состава в ней оставалось очень мало. Полк, в котором я находился, скадрировали, и оставшихся в живых солдат из стрелковых подразделений передали в соседние полки. Командир нашей дивизии Константин Васильевич Сычев предложил командующему 5-й УА генералу Кошевому провести десант в Николаев. И выбор пал на наш скадрированный 528-й полк. Собрали отряд добровольцев из пятидесяти человек, почти половина офицеры. Должен был командовать нами заместитель командира полка майор Семеренко, но он в последнюю минуту куда-то «слинял». Нас повел начальник штаба полка Дубровин. Мост через реку был взорван, только торчали бетонные «быки», образуя «островки» на воде. Немецкий берег был высоким, и прикрыт крупнокалиберными пулеметами. Ночью на двух резиновых лодках мы переправились на такой островок», а там немец, прикованный цепью к пулемету. Высадились на берег. Взяли четырех немцев в плен. Была недолгая пауза перед дальнейшим рывком вперед. Один из пленных немцев начал скулить и умолять о пощаде. Кто-то из наших «шутников», подошел к немцу и стал совать немцу в руки пистолет, объясняя ему по-немецки, что если он своих товарищей пристрелит, то ему будет сохранена жизнь. Немцы, видя такую картину, только крыли матом своего «товарища по оружию», называя его предателем. Кто-то из старших по званию приказал остановить этот «цирк». По рации нам передали следующий приказ - «Не дать немцам возможность взорвать кораблестроительный завод!». И мы пошли в атаку на завод. В это время со стороны городского кладбища в город ворвался наш 371-й СП. Когда на рассвете мы появились на окраинах Николаева, то вдруг в тишине услышали душераздирающие крики -«Наши пришли!!!».

А заместителя командира полка я встретил на встрече ветеранов после войны.

Он подошел ко мне и, пряча глаза, сказал - «До сих пор меня совесть мучает. Жить так хотелось... Понимаешь... ». Я промолчал и ничего ему не ответил...

За этот десант получил медаль «За Отвагу».

Г. К. - После освобождения Николаева куда была направлена Ваша дивизия?

С. Ф. - В июне 1944 года нас привезли в Новозыбков и оттуда мы пошли пешим маршем в Белоруссию. Наша дивизия наступала через болота, прямо перед нами строили «лежневку» через топи, шли танки с включенными сиренами, а за ними двигались мы. Был приказ -«Не останавливаться! Ни на что не обращать внимания!». Только вперед, с мелкими группами немцев в бой не вступать, раненых и тонущих в болоте не подбирать, мол, этим займутся специальные команды. Через болота нас вели партизаны. Помню партизана в кубанке на красивом коне, возглавлявшего нашу штурмовую колонну. В этих болотах я заболел малярией, да такой сильной, что и акрихин не помогал. Перед нами уходили в прорыв кавалеристы из корпуса, кажется генерала Кириченко. Навстречу нам выползали раненые кавалеристы... Там же в Белоруссии погиб мой друг радист Николай Шепелев и был тяжело ранен мой близкий товарищ Коля Гайдамаченко... Знаете, иногда мне удавалось тайком вести фронтовой дневник.

Почти все мои записи утонули во время одной из речных переправ.

Сохранилась только одна записная книжка от сорок четвертого года.

Можете опубликовать записи из нее, и я надеюсь, что там содержится достаточная информация, которая позволит вам составить свое представление о событиях происходивших в Белоруссии и Польше летом 1944 года.

Г. К. - Хотел бы задать Вам несколько, так называемых «стандартных», общих вопросов. Расскажите о том,как кормили и одевали солдат Вашей дивизии?

Каким был Ваше вооружение во время службы в батальоне связи?

С. Ф. - Никто нас не ограничивал в выборе оружия и никто нас в этом вопросе не контролировал. Сначала я воевал с карабином, потом до конца войны ходил с автоматом, то с ППШ, то с немецким. Носил с собой трофейный пистолет «парабеллум» и две гранаты РГД. Никогда не таскал саперную лопатку.

До середины сорок четвертого года мы не имели приличного обмундирования, ходили в лохмотьях, были сущими оборванцами. Сапоги у многих были снятые с трупов, а и иногда можно было встретить на передовой бойца в накинутом поверх дырявой гимнастерки немецком кителе. Я помню, что был какой-то строевой смотр, к нам прибыл командир дивизии. Так приказали всем солдатам, несмотря на жаркий летний день, надеть на себя шинели, а то, не дай Бог, комдив увидит наши обноски. В конце сорок четвертого, я помню, как некоторым солдатам выдали новенькие английские шинели. А с питанием всегда были проблемы. Вся кормежка состояла в лучшем случае из ППС (постоянный пшенный суп) и из перловки-«шрапнели» синего цвета. Весь нормальный «харч» мы имели только благодаря немецким трофеям. Один раз захватили целый склад сардин и шпрот, так неделю этой рыбой отъедались. И, конечно, в Пруссии мы себе «ряшки организовали». Говорят, что у немцев для гражданского населения была введена строгая карточная система распределения продовольствия, и, что они в войну мучились от недоедания. Полная чушь... В любом немецком брошенном доме были потрясающие наше воображение склады жратвы в подвалах. Там был такой ассортимент продуктовых запасов и в таком количестве, что мы только диву давались, уплетая все эти разносолы. Наш повар, дядя Ваня-татарин, закидывал в котел полевой кухни целых поросят, бегал за ребятами и умолял: «Сынки! Покушайте! Возьмите!», а мы только воротили носы в сторону.

Г. К. - Ваше отношение к политработникам и к служившим в Особых Отделах?

С. Ф. - Я иногда просматриваю ваши интервью на сайте, и меня очень удивляет негативное и пристрастное отношение многих ветеранов к комиссарам. Это очень «однобокий» подход к такому серьезному вопросу. Я лично считаю, что комиссары были самыми преданными Советской власти людьми. И поднять боевой дух армии они тоже неплохо умели. И благодаря тем же «комиссарам-фанатикам» в 1941 году не все дружно драпали на восток. О многих политработниках сердце хранит самую добрую память. Начальник политотдела нашей дивизии, казах, полковник Лукманов, погибший в 1945 году в районе Цинтена, был смелый, умный и порядочный человек. Он пользовался безграничным доверием у солдат и офицеров.

Агитатор иткуловского полка, еврей, капитан Фраткин, был храбрейший человек, не вылазивший с передовой. И Герой Советского Союза Гусев, чьим именем назван город в Калининградской области, тоже был из батальонных замполитов. А считать сейчас - сколько из политработников ходило в атаки в первом ряду, а сколько в теплых блиндажах строчило доносы и статьи в газетенки - это дело пустое. Сейчас так просто обвинить всех политруков в трусости и т. д. Дерьма хватало и среди офицеров-строевиков, и среди представителей тыловых служб, но почему-то, сейчас в последние годы все дружно набросились на комиссаров. Я на фронте относился к ВКП(б) с большим уважением. Сам вступал в партию перед боем, стоя по пояс в воде в каком-то белорусском болоте, при этом считая себя недостойным звания коммуниста, поскольку я не был каким-то героем. Когда закончилась война, в Чехословакии, меня вызвали в политотдел дивизии и предложили учиться в военно-политическом училище. Я отказался. А мое отношение к «особистам» неоднозначное. Конечно, многие простые солдаты ненавидели СМЕРШевцев и заградотрядовцев за расстрелы. Я не отличался от многих. До сих пор перед моими глазами расстрел семнадцатилетнего солдатика обвиненного в том, что он является «самострелом».

Этот расстрел я так и не смог принять и осмыслить. Нас нередко меняли на передовой так называемые укрепрайоны, которые в нашем сознании твердо ассоциировались с заградотрядчиками - одни пулеметы...

И поэтому и относились мы к «укрепрайоновцам» соответствующим образом.

Но тем не менее, кто должен был заниматься предателями? По официальной статистике - миллион у немцев в формированиях «власовского» толка, полмиллиона бывших советских граждан в полицаях, да больше миллиона дезертиров и уклонившихся от призыва. Статистика по «перебежчикам» до сих пор закрыта. Кто должен был этой сволочью заниматься, разгребать всю эту грязь?... Уже после войны, в Чехословакии, меня вызвали в штаб дивизии, в СМЕРШ, и там мне сказали: «Ты ветеран дивизии, партийный, прошел весь ее боевой путь на передовой. Человек ты провереный и Родине верный. Мы хотим тебя рекомендовать в Ленинградское училище контрразведки». Как мне тогда показалось, вроде шел целевой набор радистов. Я прошел проверки и комиссии в СМЕРШе дивизии, корпуса и армии. Приказали проследовать с пакетом в Дрезден. Наша дивизия стояла в Судетах. Приехал на железнодорожную станцию. Там шла отправка судетских немцев в Германию. Крина выселения была не особо приглядной, чехи отбирали у немцев назад свое добро, но сейчас не об этом. На станции, чех-офицер увидел меня с «сиротливым сидором за спиной», вытащил из груды валявшихся на перроне чемоданов какой-то очень приличный кожаный чемодан и вручил его мне. После спросил меня - «У вас есть деньги?». Услышав мой отрицательный ответ, чех вручил мне пачку купюр достоинством в 100 марок. Эти деньги он изъял при обыске у депортируемого немца. Так что, у меня было на что пить и на что гулять. Вообще, доехать до Дрездена было проблемой. Чехи на каждом шагу останавливали советских солдат и угощали выпивкой. В Дрездене, в поселке Радебойм на территории бывшей немецкой тюрьмы располагался СМЕРШ фронта. Нас, кандидатов на учебу, поместили в отдельном особняке, по два человека в комнате. Со мной в комнате был товарищ, прибывший из соседней дивизии. Нам выписали специальные пропуска, и начались собеседования с нами. Но на первой же медкомиссии меня забраковали. Обнаружили осколок шрапнели в правом глазу, сидевший там с 1943 года, и - «пожелали мне счастливого продолжения службы в родном батальоне связи». Осколок из глаза мне вырезали только в 1952 году. К чему я это все рассказываю? В этом особняке находились рядом с нами кадровые офицеры СМЕРШа, и эти люди не производили впечатления зверей-садистов. Нормальные ребята, многие - моего возраста. Общение с ними несколько изменило мой фронтовой стереотип негативного отношения к «особистам».

Г. К. - У Вас своя точка зрения по этим вопросам, но большинство ветеранов приводят такие дикие примеры о поведении «особистов» на фронте, что некоторые из них иногда страшно публиковать.

С. Ф. - А что вы думаете, только «особисты» творили произвол? А совесть строевых командиров чиста, как «слеза младенца»? В феврале сорок четвертого нас перебросили в стрелковый корпус генерала Батицкого. Мы шли маршевой колонной в направлении села Ново-Петровка. Шел сильный дождь. Вдруг, колонна остановилась. Дорогу нам преградила огромная лужа, фактически - озеро в чистом поле. Все топтались на месте. Подъехала машина и из нее вылез какой-то генерал. Он крикнул -«Почему остановились? Кто командир?» Один из наших офицеров вышел вперед с докладом. Генерал, даже не дослушав доклад, застрелил из пистолета этого офицера. Наша колонна моментально двинулась вперед по горло в воде. Кому нужна была эта смерть?! Мучила ли этого генерала после войны совесть за совершенное им убийство своего же офицера !?..

Но есть тут еще одна деталь. Как только мы прошли это «озеро» и скрылись в ближайшем лесу, на это поле налетело сразу с десяток немецких пикировщиков. Застрянь мы там чуть подольше, наши потери не ограничились бы нелепой, ничем не оправданной смертью это офицера. И так бывало на войне...

В 1943 году мы брали станцию Гороховка. Рота автоматчиков из нашего полка спокойно вошла на станцию, не встретила никакого сопротивления, и командир роты доложил комполка, что немцев в Гороховке нет. Доложили и в штаб дивизии, мол, все чисто. Через час-другой, с противоположной стороны в Гороховку входил полк Бокарева и нарвался на немецкую засаду. Завязался нешуточный бой. Наш командир полка Иткулов застрелил ротного на месте за «фальшивое донесение». Но заслуживал ли ротный подобной кары? Могла ли, вообще, его рота из пятидесяти человек прочесать всю станцию? По дивизии сразу пошел слух, что командир полка специально застрелил ротного, приревновав его к своей ППЖ. Начальник политотдела Лукманов вызвал командира полка, достал пистолет, положил на стол, и сказал командиру полка: «Застрелить тебя надо, сукин ты сын. Клянись честью офицера и коммуниста, что ты парня не из-за бабы убил. И если я тебе сейчас не поверю, ты живым из этой землянки не выйдешь». И я еще могу таких «подобных» эпизодов несколько припомнить. Все это происходило на моих глазах. А сколько солдат за всякие мелочи отправляли в штрафные части… Весной 1944 году из моего радиорасчета в строю я остался один. Другой радист был тяжело ранен, а третий товарищ слег с приступом малярии. На долгом изнурительном марше, я засунул «трубку» от рации за пазуху шинели. «Трубку» я потерял, видимо она выпала на марше.

Заместитель начальника связи дивизии по радио начал угрожать мне трибуналом, штрафной ротой и так далее. В итоге меня перевели в линейные телефонисты, но вскоре, в Белоруссии, когда у нас пошли очень чувствительные потери, меня вернули в радисты. Попасть в штрафную роту я не боялся, у нас в 371-м СП постоянно находилась приданная штрафная рота, так что, «с чем это дело едят» я знал довольно хорошо. По мне - никакой разницы с обычной стрелковой ротой не было. Но факт остается фактом - достаточно, что ты командиру чем-то не понравился, или « где-то дорогу перешел», и можешь спокойно свое имя в «похоронку» заносить. Пошлет тебя командир в бою в такое «славное» местечко, откуда возврата нет, и все дела. Финал в таких ситуациях предсказан заранее.

Г. К. - Еще один «стандартный» вопрос, по списку. Как относились в Вашей дивизии к немецким пленным и к служившим во «власовских» частях?

Г. К. - Очень непростой вопрос... «Власовцев» мы ненавидели всей душой и когда брали их в плен, то это, как правило, заканчивалось одним результатом - мы их убивал на месте или до штаба не доводили. Но, были случаи, что их щадили.

В 1943 под Запорожьем на нейтралку с вражеской стороны выползли семь человек в немецкой форме и стали нам кричать -«Мы свои! Мы калмыки! Сдаемся в плен!»... Солдаты им крикнули в ответ: «В плен вас брать не будем ! Хотите жить - мотайте обратно к немцам!». Наши даже не стали стрелять по нейтралке.

На Дону, вместе с Ваней Старчаком тянули связь к какому-то большому хутору.

Кто находится на хуторе - наши или немцы? - мы толком не знали. А там... Немцы-«факельщики» пытались сжечь этот хутор, но увидев нас - немцы дали деру.

Мы освободили из заколоченнного досками и облитого бензином, предназначенного к сожжению сарая, большую группу местных жителей. Один из «факельщиков» далеко не ушел, и Старчак его догнал и пленил. Местные жители выхватили поджигателя из наших рук и немедленно повесили его на дереве.

Мы с Ваней даже не вмешивались. Возмездие! Справедливое!.. Под Берлином мы пошли прочесывать леса в поисках немецких окруженцев. Я шел крайним справа в цепи. Наша цепь сильно растянулась. Проходим немецкую линию обороны, траншеи полного профиля, блиндажи, и все это «хозяйство» удачно замаскировано в лесном массиве. Вдруг раздался выстрел и в каких-то сантиметрах от моей головы пролетела пуля. Разворачиваюсь и вижу, как в тридцати метрах от меня в траншее стоит немец с винтовкой в руках.

Он бросил винтовку на землю и крикнул по- немецки - «Не стреляй! Сдаюсь!».

Подошел к нему, держу его на мушке. Через минуту и мои ребята подбежали. Наступила какая-то пауза, и кто-то из наших сказал - «Он твой. Сам решай, что с ним делать, хочешь - пристрели, а хочешь - веди его в штаб». Все товарищи знали, что моя семья немцами уничтожена. Но я не захотел тогда пристрелить немца, бросившего оружие, даже, если он из этого оружия, еще несколько минут назад, пытался меня убить. Оставил его в живых. И наверное, не жалею об этом и сейчас. И так сколько крови на этой проклятой войне пролилось, и русской, и немецкой, и другой... Но не все могли позволить себе подобное великодушие.

У нас в дивизионной разведроте, вместе с моим товарищем Наумом Пекером, служил один украинский еврей, вся семья которого погибла в оккупации. Он вел себя парадоксально. Смелый был разведчик. Когда надо было притащить «языка» из поиска, он это делал безукоризненно смело и профессионально. Но если речь не шла о разведвыходе, любой другой немец не имел шанса остаться в живых после встречи с этим разведчиком. Это парень хладнокровно вырезал всех. Или просто расстреливал... У него было право на месть. У него был такой страшный, тяжелый, полный боли и ненависти взгляд, что даже его товарищи-разведчики отводили свои глаза в сторону наталкиваясь на этот взгляд. Я помню этот взгляд даже сейчас. Горящие глаза... Этого разведчика не трогали даже политотдельцы и «особисты», только «зарубали» его наградные листы. Я смотрел на него и всегда возникала мысль - если он уцелеет до конца войны, как же он будет жить после нее с таким грузом на душе?... И насколько я помню - он дожил до Победы.

Г. К. -У всех свои понятия о мести. Здесь еще живы два ветерана из Вашей дивизии. Они мне сказали, что у Вас весьма неплохой личный снайперский счет.

С. Ф. - Только не надо делать из меня снайпера. Мой снайперский счет весьма скромный, и занимался я «охотой» в основном на Миусе. Между прочим, никто не препятствовал даже радисту оставить рацию, и находясь на передовой в первой траншее, взять у штатного снайпера винтовку и выйти на «охоту». Тем более, всегда второй радист находился у рации и «страховал» на связи. Причина моего «снайперского» рвения - очень простая - жажда мести... Но убил я немцев немного. В обороне, даже когда точно уверен, что попал во врага из «снайперки», нельзя знать достоверно - убил ты его или только ранил... Румына легче было застрелить, они постоянно ходили в своих барашковых высоких шапках.

Г. К. - С немецким гражданским населением в Пруссии часто приходилось сталкиваться?

С. Ф. - Мы их фактически не видели. До Гумбиннена встреч с гражданскими немцами не было. Даже когда пехота сжигала до тла город Эйкунен, то там не встретили ни одного цивильного жителя. К весне, в населенных пунктах стали попадаться старички и калеки, не успевшие эвакуироваться в Кенигсберг с остальным «штатским контингентом». Никто их особо не трогал и не задевал.

Массовых зверств или издевательств - точно не было. Но мы иногда могли какого-нибудь деда-пруссака затащить «на дегустацию». В немецких домах стояли в шкафах, кухнях и подвалах сотни всяких бутылок и емкостей с непонятными «денатуратами». Иногда мы боялись их пить, травиться и подыхать зазря в конце войны не все хотели, тем более мы столько страшных примеров отравлений насмотрелись за фронтовые годы. Вот в такие минуты иногда хватали местного жителя и давали ему пробовать по очереди из каждой бутылки. Если появлялась уверенность, что все это пойло не отравлено, и речь не идет о техническом спирте, то тогда и мы подключались к выпивке. И часто, немец- «дегустатор» продолжал мирно пить и закусывать рядом с нами, и даже пытался нам рассказывать по-немецки о довоенном житье-бытье. Могли и вместе песню затянуть, каждый на своем языке.

Г. К.. - Как с «алкоголем» дело обстояло?

С. Ф. - К выпивке мы относились с уважением и энтузиазмом. Но не всегда у нас было, что выпить. В Пруссии, в конце 1944 года наше наступление застопорилось. Там у немцев, как говорили, было 14 «эшелонов» оборонительных линий, и «прогрызть» мы их тогда не смогли. В декабре сорок четвертого стояли в обороне, так на одном из фольварков наш находчивый старшина начал гнать самогон почти в «промышленных масштабах». Споил почти всю нашу оборону.

Пришли «особисты» и старшина-винокур «загремел» в штрафную роту - повышать боевую выучку и квалификацию... Спирт на передовой был для нас большой радостью. Стресс снять, забыться хоть на пару мгновений от тяжких дум о своей солдатской доле. Все болячки и простуды лечились спиртом. Выпил кружку «чистого», запил водой из котелка, накрылся полушубком - и утром полностью здоров и «готов выполнить любой приказ Родины!».

Г. К. - Еще один вопрос, из разряда «лишних». Вы ветеран дивизии, но с апреля сорок четвертого года и до конца войны, в период, когда по образному выражению - «ордена и медали дождем сыпались на гимнастерки» - Вас ни разу не награждали. В чем причина?

С. Ф. - Вопрос ваш действительно из разряда ненужных. Постараюсь ответить коротко, хотя эта тема весьма обширна... Я принадлежал отдельному батальону связи, но находился все время в одном из стрелковых полков. В полку думали, что представлять меня должен мой батальон, а в батальоне связи считали, что моими наградными документами должен заниматься стрелковый полк. И постоянно, «пролетал» я с наградами. За «николаевский десант» в котором я участвовал, всех кто выжил, награждали отдельным приказом штаба дивизии.

Летом сорок пятого года меня остановил начальник связи нашей дивизии подполковник Свидлер. Увидев мои медали, он стал говорить мне -«Солдат! Ты же у нас с самого начала, с сорок второго года !? Почему так скудно отмечен!? Почему ко мне не подошел?! Да для тебя никаких орденов не жалко! Да мы немедленно все исправим!», и дальше, в том же духе. Ответил ему, что не за награды воевал, и ни у кого их раньше не выпрашивал, и сейчас не собираюсь. На том и разошлись. А теперь честно, конкретно по вашему вопросу.

Говорю сейчас о ситуации с «наградным вопросом» в нашем батальоне связи.

Не зря говорят, что армия - это модель гражданского общества. И во время войны существовала на фронте та же коррупция, блат и подобные явления в наградном вопросе. И в этом плане, в нашем отдельном батальоне - это явно чувствовалось - кто «к кормушке ближе». Если бы я комбату горстями ценные трофеи приносил, то ходил бы сейчас с поражающим ваше воображение «иконостасом» на пиджаке.

Но у меня были свои убеждения и свои понятия о этике, нравственности и чувстве собственного достоинства. Дружить и «пресмыкаться» ради знаков отличия - это не для меня. Говорю это искренне. Меня вообще награды мало интересовали.

Я мог бы «заикнуться» комполка Иткулову, который меня крепко уважал, мол, «зажимают волки позорные, а сами под себя ордена лопатой гребут», и обеспечил бы себе парочку наград, но... Не нужно мне все это было тогда, а сейчас и подавно. Когда весной сорок третьего пришло, так называемое, - «ростовское пополнение», то писарское кресло в штабе батальона захватил один из «ростовских», который «прихватизировал наградной вопрос», щедро раздавая регалии землякам и товарищам, при этом и себя не забывал. Один наш радист, односельчанин старшего писаря, всю войну прослужил вдали от передовой, на рации РСБ установленной на машине, и немца в бою, или просто передовую траншею - в глаза не видел. Ходил в конце войны с четырьмя медалями «За боевые заслуги» на гимнастерке, помимо других наград... Другой земляк нашего писаря, был начальником ЦТС в штабе дивизии, находился все время в 6-8 километрах от передовой. Войну закончил с тремя боевыми орденами и медалью «За Отвагу». После войны, на встречах ветеранов, мы иногда в шутку над ними подтрунивали, мол пиджак не тяжело носить,что, благородный металл спину не ломит. Но все в шутку, зависти не было... Прошли годы, и мы перестали выяснять в беседах между собой, кто, за что, каким образом и чем отмечен, и какой вклад каждый внес в победу над врагом. Нас так мало осталось, что все мы теперь стали называться просто - «поколение войны», не деля на «окопников» и «тыловиков», на «активных участников войны» и на «штабных», на тех, кто 3-4- года на передовой под смертью ходил, и тех, кто только краем захватил войну в сорок пятом. Мы уже очень пожилые люди. Многих на войне обошли заслуженными наградами. У нас в 528-м стрелковом полку начальником штаба был капитан Архангельский, дерзкий, веселый, храбрый и грамотный офицер. До войны он был, кажется, цирковым артистом. Он держался очень независимо и смело посылал начальника штаба дивизии куда подальше, если от него получал тупой или просто невыполнимый приказ. Архангельский был обожаем солдатами. Помню, однажды, когда я находился в 528-м СП, штаб полка попал в окружение. Капитан организовал круговую оборону и первую атаку немцев мы отбили. Немцы после неудачной атаки на штаб полка отошли на исходные позиции. Мы снова приготовились к бою, настроение у всех было «похоронное». Круговая оборона. Сил у нас было мало. И тут Архангельский приказывает -«Снять рубахи и давить вшей» - и первым подает пример, рассказывая при этом смешные анекдоты. Мы сразу очнулись, заулыбались, и «холодок страха» от надвигающейся возможной смерти - покинул нас. Отбивая атаки мы продержались до прихода подкрепления

С Архангельским нам сам черт был не страшен. Так вот, из-за конфликта с начальником штаба дивизии, у капитана Архангельского был до самого конца войны только один орден... Но иногда и высокие награды не служили индульгенцией и не спасали их обладателей от всяческих неприятностей.

В Белоруссии, в пинских болотах, командир батальона 371-го СП, капитан Чилачава, на марше, на развилке дорог ошибся по карте, и случайно завел свой батальон в тыл отступающей немецкой дивизии. Организовали солидную засаду, открыли огонь по противнику и уничтожили много немцев отходивших на запад. Кто из немцев пытался убежать попадал в болота и тонул. Батальон соседнего полка оседлал единственную дорогу по которой еще можно было прорваться на запад. Никто из немцев не ушел. Нами были захвачены большие трофеи. Об этом бое писали в центральных и армейских газетах. Чилачава получил звезду Героя, второй комбат - орден Александра Невского. Но прошло всего несколько месяцев и этот капитан, ГСС, буквально валялся на полу, умоляя комполка не расстреливать его. Был у комбата один очень серьезный промах. Чилачава снова ошибся по карте, и вместо чтобы срочно форсировать своим батальоном реку по заранее разведанному броду, вывел своих солдат на высокий крутой обрывистый берег, где не было никакой возможности для переправы. Разъяренный комполка Иткулов стоял с пистолетом в руках и орал на Чилачаву:- «Застрелю! Сукин сын! Сволочь!»...

Г. К. - В Вашем батальоне «национальный вопрос» как-то ощущался?

С. Ф. - Почти нет. Мне повезло в этом отношении. В сорок третьем году, когда пришло массовое «ростовское» пополнение, то поначалу можно было услышать «выступления» на тему - «евреи по штабам, да по тылам устроились, а мы в окопах…». Я сразу затыкал этих «ораторов», и спрашивал -«Ты б.... где был в январе, когда бригаду евреи Трепов и Берлин в атаку на твой родной Ростов поднимали? Они за твой город жизнь отдали, так что, поимей совесть, и хлебало свое закрой!». Ничего больше такого «особенного на нац. тему» - я не помню. Ротой телефонистов командовал достойный и храбрый, всеми уважаемый офицер, еврей Капланский, среди самых смелых линейных связистов, не вылезавших с передовой, были Гольдштейн и Шмальц, так что мы повода для антисемитских речей не давали. Нормальное отношение было и к евреям, и к нацменам из Азии, и к кавказцам. Был у нас в роте Гришка Литовченко, кстати, мой напарник. Любил иногда у костра или в землянке рассказывать «дешевые» анекдоты про евреев.

В Пруссии, в сорок пятом году, мы, несколько человек, шли вместе с комполка Иткуловым по полю боя. Стояла целая немецкая пушка. Возле нее сидел контуженный немецкий артиллерист в окровавленной форме. Иткулов приказал развернуть орудие в немецкую сторону, и молча кивнул немцу, мол, вставай к орудию. Я до сих пор не понимаю, соображал ли немец после контузии, что он делает?, но он покорно подошел к пушке и прильнул к прицелу. Немец начал наводить пушку, а мне, и еще одному солдату, Иткулов приказал остаться на месте и подавать снаряды «новому наводчику РККА». Мы открыли огонь из пушки. Группа с Иткуловым пошла дальше. Кто-то из этой группы встретил на передовой Литовченко, и на его вопрос - «Где Сашка Френкель?», получил ответ, что Френкель, вроде раненый, возле пушки лежит и кровью истекает. Литовченко заскочил в ближайший немецкий дом, схватил чистую простынь, чтобы меня перевязать, и побежал к нашей пушке, спасать Сашку Френкеля. Когда он увидел меня невредимым, то от радости бросился обниматься. Вот вам и «антисемит»...

Но, опять же, если быть полностью откровенным, то, например, служившим в артполку дивизии евреям приходилось туго, командир артполка своих евреев давил с большим усердием. Хоть и тяжело это признавать, но, антисемитизм на фронте был не только в немецких листовках, и многие познали его на своей шкуре и хлебнули горя из-за своей национальности. И не только в наградном вопросе... Но это отдельный и долгий разговор, а сейчас - давайте оставим эту тему.

Г. К. - Какие-то случаи из фронтовой жизни Вы вспоминаете как курьез?

С. Ф. - У нас в 156-й СБр одно время одним из батальонов успешно командовал некий майор, по фамилии Б-й. Он очень любил лошадей и зачастую на марше гарцевал на коне в кавалерийской бурке. Однажды, мимо нашего расположения проходила кавалерия, и майор, увидев красивую лошадь, приказал ординарцу пригласить кавалериста ехавшего на ней. После обильного угощения и излияния майором любви к кавалерии, в которой майору довелось служить, кавалерист распрощался и вышел. Его часть уже прошла, а лошадь исчезла… Кавалерист разволновался - «Куда же я теперь! Под трибунал отдадут!»- повторял он. Майор приказал найти лошадь. Бегали, искали, но след ее простыл. Тогда майор проявил «благородство» и приказал отдать кавалеристу свою лошадь. -«Найдем твою лошадь, и если встретимся - обменяемся» - сказал он. А ведь спер комбат лошадь у гостя, с помощью ординарца. Был этот Б-й смелым воякой и неутомимым весельчаком. Ранило этого майора, попал он в госпиталь, и там, каким-то образом выяснилось, что он всего-навсего имеет звание старшины. Нарвался «лже-майор» на бывшего сослуживца. Но, факт остается фактом, этот майор-«самозванец» был хорошим комбатом. Так что, не скудела наша земля талантами.

Г. К. - Таких случаев на войне было немало.

Что еще с улыбкой вспоминается из событий военных лет?

С. Ф. - Дивизия гнала немцев к заливу Фриш-Хафф. НП командира 371-го СП находился на чердаке двухэтажного дома в городе Хайлигенбайль, где-то в пяти километрах от залива. В бинокль хорошо просматривался залив. Пылающие в огне корабли, лодки, плоты, которые топила наша артиллерия и штурмовая авиация. Все пространство до залива было забито брошенной немецкой военной техникой

Командиру полка доложили по телефону, что к переднему краю приближается большая масса кавалерии и наша пехота дрогнула. Со стороны немецких траншей появилась конская лава, на нас неслись буквально «тучей» тысячи лошадей.

Комполка Иткулов, оглушая окрестности матом, приказал всем спуститься на второй этаж и приготовиться к отражении атаки, предупредив -«Без команды не стрелять!». Мне приказал установить связь с командиром дивизии, а сам прильнул к окулярам бинокля. Вдруг потребовал связь с комбатом, и сказал ему-«Кретин! Это лошади, а не кавалерия! Пропусти коней в свой тыл!». Когда вся эта масса «конницы» пронеслась мимо нас, то мы увидели только коней под седлами, но без всадников! Окруженные на косе немцы отпустили лошадей, они не хотели, чтобы лошади погибали под непрерывной бомбежкой и артобстрелом.

Мы долго смеялись между собой, вспоминая реакцию пехоты при виде этой кавалерийской «тучи». Ну и, конечно, с улыбкой вспоминаю случай, произошедший 9-го Мая 1945. Мы шли на помощь восставшей Праге. Вдруг поднялась отчаянная стрельба! Объявили о немецкой капитуляции. Крики - Победа!!! И мы тоже начали стрелять в воздух! Столько лет мы этот день ждали!...

Утром, я, вместе с начальником боепитания полка и его ординарцем, забрели во двор особняка, в котором жил немец. Нашли штабеля из ящиков вина и пива.

В гараже обнаружили новенький «Опель». Зашли в дом, там старик со старухой. Начбоепит достал из кобуры пистолет, положил его на стол, и сказал старику, если через пятнадцать минут не принесешь ключи от машины, я твою старуху расстреляю. Старик упал на колени и говорил, что хозяин машины сбежал и ключей от «Опеля» у него нет! Начбоепит махнул рукой, мы пошли в гараж, и благодаря тому, что начбоепит разбирался в технике, сами завели машину, но руль не поворачивался. Он полез под машину, что-то «похимичил»… и мы поехали. Через несколько домов остановились у кафе. Набрали ящики с пивом, вином, закуской, и поехали дальше. Машина потеряла управление и врезалась в придорожный столб. Мы, прямо на месте аварии начали отмечать Победу!

А дальше провал в сознании... В колонне заметили наше долгое отсутствие и начали прочесывать местность в поисках троих пропавших военнослужащих.

Заметили разбитую машину на горной дороге. Кинулись к нам приняв нас за погибших при аварии. Мы лежали «без сознания», как выяснилось позже - просто спали, «перебрав лишнего».

Г. К. - Вы часто упоминаете имя командира полка 371-го СП подполковника Курбана Иткулова. Почти год Вы воевали рядом с ним. Расскажите о нем поподробнее, ведь исключительной смелости был человек.

С. Ф. - Подполковник Иткулов, башкир, был человек небольшого роста и плотного телосложения.. Строгий командир, талантливый грамотный тактик, неподражаемый храбрец. Всегда лично лез вперед, в самое пекло боев.

Выехать на белом коне на передовую под немецким огнем или взять в руки ППШ и пойти подымать в атаку стрелковую роту - было для Иткулова плевым делом.

Мы считали его заговоренным от пули. Он всегда рвался в бой, при этом не искал славы и не требовал для себя наград. И когда полк отводили в резерв или во второй эшелон, то Иткулов буквально страдал от «безделья, вдали от войны», и не находил себе места. Иткулов любил выпить, но никогда не пьянел.

У его ординарца всегда в запасе были фляжки со спиртом. Сидим с ним в резерве под Гумбинненом, пьем. Иткулов, будучи в резерве со своим полком, чувствовал себя оскорбленным. На рассвете разбудил нас и сказал: - «Пошли, разведуем, что там у немцев творится!». Двинулись за ним, ожидая возможной засады или ловушки. У немцев там была сплошная оборона. Каким-то неведомым, простым смертным чутьем, Иткулов, спокойно, без столкновения с немцами, провел нас через лес, и мы оказались в пустой немецкой траншее на 1-й линии обороны. Зашли далеко. Вдруг сзади выстрел. Мой напарник, Коля Чуканов, нес блок питания для рации и немного отстал. Позади него, тихо выполз из траншеи немец, и стал целиться в Чуканова, но Коля его опередил, выстрелил первым. Подполковник Иткулов, своим разведрейдом раскрыл тогда всю немецкую оборону на нашем участке На острие удара наступал 528-СП нашей дивизии.

Вдруг Курбан Абдулович снова говорит нам: «Ребята, собирайтесь, пойдем, посмотрим этот Гумбиннен». Он, какими-то только ему понятными маневрами, удачно завел нас в город, мы даже не нарвались на немцев. Пошли по улицам.

Поднялись на четвертый этаж жилого здания. Перед нами, как на ладони, позиции немецких артиллеристов. Иткулов дал мне команду включить рацию и начал корректировать огонь дивизионной артиллерии. На связь вышел комдив - «Иткулов, ты где вообще находишься?». Тот ему отвечает -«Давно в Гумбиннене отдыхаю, товарищ генерал!» Таким храбрецам, как Иткулов, надо было еще при их жизни памятники ставить.

Г. К. - Что еще из боев в Восточной Пруссии Вам особо запомнилось?

С. Ф. - Один трагический эпизод из тех боев я вспоминаю часто. Огромный, ровный, открытый как на ладони, плац под Цинтеном. Сильнейший немецкий непрерывный обстрел из орудий и шестиствольных минометов. Снаряды и мины ложились так кучно и часто, что просто перепахивали это злополучный плац, и проскочить через него невредимым - было очень трудно. Кромешный ад …Попробовать пробраться через плац можно было только перебегая от воронки к воронке, согласно старой солдатской примете -«В одну воронку снаряд два раза не попадает». Хотя на фронте случалось всякое. Лежит на плацу пожилой солдат, с распоротым снарядным осколком животом, держит в своих руках вывалившиеся из живота кишки, и просит меня: « Сынок, умоляю, добей, пристрели ! Сынок ! »... И вроде всех ужасов войны я к тому времени уже по сотне раз насмотрелся, но... Его подобрали санитары. Но этот голос и эта фраза еще долго преследовали меня по ночам после войны...

Г. К. - Куда Вы вернулись после демобилизации из армии?

С. Ф. - Демобилизовался я в 1947 году, но ехать мне было фактически некуда. Всю мою семью: маму, отца, младшего брата, дедушку - зверски убили полицаи в 1941 году, а дядю убили немцы в Ставрополе в 1942 году. Все мои двоюродные братья погибли на фронте. Почти никто из моих школьных друзей не вернулся живым с войны. Проклятая война...

| Интервью и лит. обработка: | Г. Койфман |