М.С.- Я родился в 1926 году в шахтерском поселке Чистяково. Мой отец работал ломовым извозчиком, был очень грамотным человеком, выделялся своим двухметровым ростом и богатырским сложением. Участник Первой Мировой Войны и Гражданской войны, георгиевский кавалер, служивший в гвардии, он мне рассказывал, как в 1917 года ему довелось в Петрограде видеть Ленина и слышать его выступление перед солдатами. И хотя мой отец три года воевал на фронтах Гражданской войны за Советскую власть, но имел на все свое личное мнение и был довольно далек от политики. По крайней мере, он не воспитывал нас фанатиками коммунистического строя. Моя мать была из простой крестьянской семьи. В 1933 году, спасаясь от голода, наша семья уехала на Кавказ в Орджоникидзе, но вскоре нам пришлось перебраться в Грозный. Город Грозный тогда был преимущественно русским городом. В 1940 году, в возрасте 52 лет, скончался мой отец, и я остался единственным мужчиной в семье. До войны я занимался в военно-оборонном кружке, успел закончить семь классов средней школы. Начало войны для большинства жителей города выразилось только в частичной мобилизации призывников и в скачке цен на рынке. Фронт был от нас очень далеко. Но через город пошли эшелоны с беженцами из западных районов СССР, и этот поток эвакуированных, не прекращался даже зимой, мы видели, как несчастные беженцы, едут в тыл на открытых платформах. Первого сентября, после каникул, я пришел в свою школу, но уже через пару месяцев занятия прекратились, и в школе разместились военные , которые стали формировать для отправки на фронт «чеченскую дивизию». Соседняя школа, № 7, расположенная на Первомайской улице, была превращена в госпиталь. В городе, в тот период, разместилось множество госпиталей, и на улицах можно было на каждом шагу увидеть «ходячих» раненых в халатах и бинтах.

В конце осени 1941 года над городом часто летали немецкие самолеты - разведчики. Весной 1942 года фронт стал приближаться к Минводам, и на восток, к Каспию, потянулись первые беженцы из самого Грозного. Постоянные воздушные тревоги. У моей старшей сестры Цили было двое маленьких детей : Боря и Клара, так в момент, когда начинала завывать сирена воздушной тревоги у моей сестры от нервного потрясения стала отниматься речь . Кавказцы ходили по домам, скупали золото и драгоценности, но почти никто из них не эвакуировался. Летом, после немецкого прорыва на Кавказе, начался исход русского населения из города. Люди бросали все свое нажитое добро и покидали свои дома. Продать что-либо было уже невозможно. По радио, в сводках Информбюро, часто говорили о зверствах фашистов на оккупированных территориях, и мы понимали, что если немцы займут Грозный, то первым делом вырежут всех евреев. Начали задумываться об эвакуации. Но решение пришло неожиданно. Наш сват, Меир Осипович, работал заместителем директора совхоза «Родина», что находился на окраине Грозного. В совхозе решили, отправить вглубь страны, на восток, 300 голов коров и лошадей, чтобы сохранить поголовье скота. Циля с детьми должна была уходить вместе с рабочими совхоза, ответственными за перегон стада в тыл. Моя сестра Циля стала уговаривать нас тоже покинуть город, мол, будем держаться вместе, что будет с ними, то будет и с нами. Мы согласились, тем более ни у кого не было уверенности, что Грозный не отдадут врагу. На улицах военные открыто, вслух говорили - «Минск, Киев и Ростов немцам отдали, а что Грозный»…

И мы отправились вместе с гуртом, своим ходом. Нас оформили погонщиками скота, мама в дороге доила коров, управлялась за ездового на подводе. Второго сентября 1942 года мы погрузили наши пожитки на подводу и «караван» из одиннадцати подвод двинулся на восток, не зная, где он остановится и когда… Днем мы гнали скот, делая привалы для дойки коров, а вечером останавливались на ночлег. Скот надо было охранять. Я облюбовал себе лошадь с седлом, и проводил в седле почти целые сутки. Спать приходилось урывками, как придется. Еще не вышли из Чечни, остановились на ночлег, успели поставить подводы кругом, внутрь которого загнали скот. Разразился сильный ураган, гремел гром, сверкали молнии. Стадо с ревом вырвалось из ограждения, и скот разбежался в разные стороны. Уставшие люди были в растерянности и не смогли справиться с обезумевшими животными. Скот ревел, дети плакали. И так продолжалось всю ночь. Перед рассветом все стихло, дождь прекратился. Пошли собирать скот по окрестным полям и селам , а там нам показывают на лезвия кинжалов… Была еще проблема с водой, нечем было поить скот и людей. У каждого крана или источника выстраивалась огромная очередь. На четвертый или пятый день пути, к исходу дня, мы увидели, как заходящее солнце застилает дым, и не могли понять, что это… Мимо нас проносились машины, и кто-то сказал - « это горит Грозный»...

Я представил на мгновение, если мы видим дым за 70-80 километров, так что же сейчас творится в самом городе … Рядом с нами люди гнали гурты скота с разных республик страны. Навстречу нам шли к фронту красноармейские части, и военные часто настойчиво просили отдать им корову, ведь солдат надо было чем-то кормить. Наш старший, Меир Осипович, никогда не отказывал нашим защитникам, на месте составлял акт о передаче коровы на нужды воинской части.

Меир Осипович, был, как говорится - руководитель от Бога, обладал природным умом, умел быть лидером, и отличался честностью и порядочностью. В дороге, из - за ящура, начался падеж скота, у нас был ветеринар, но что он мог сделать в пути. На подходе к Дагестану нас бомбили, а когда мы вышли на махачкалинскую дорогу , нам на охрану выделили двух солдат с винтовками, объяснив, что дальше, наш путь лежит через горы, в которых прячутся банды дезертиров, постоянно нападавших на стада и беженцев, и забиравших часть скота, и от бандитов можно всякое ожидать. Только 16/9/1942 , пройдя 250 километров, мы остановились в Дагестане, на окраине города Избербаш.

Нас поместили в здании металлического цеха. Все станки уже вывезли на восток, и их место занял наш скот. Людей разместили в административной части цеха. Мебели никакой. Зато рядом было Каспийское море, и мы успели искупаться с дороги. Но больше времени на «морские прогулки» у нас не было.

Рано утром я вместе с двумя товарищами выгонял скот пастись, а в конце дня, все стадо надо было гнать обратно. Из вновь прибывших создали совхоз, и всех лошадей сдали в него. Жили мы вдесятером в одной комнате.

Вскоре из Грозного прибыли два сотрудника НКВД в штатском и произвели обыск в этой комнатушке, искали деньги. Тщательно все перерыли и забрали девятнадцать тысяч рублей, все сбережения нескольких семей. «Энкэвэдэшники» арестовали Меира Осиповича и увезли в Грозный. Мы остались без каких-либо средств к существованию.

Нам объявили, что причина ареста - недостача скота, количество голов в совхозном стаде не соответствует цифре на момент эвакуации из города.

Акты, составленные в дороге, о падеже скота и о передаче коров на питание красноармейским частям, признаны не были. Вместе с нашим сватом арестовали всех старших гуртов из разных совхозов и колхозов. Их содержалиnbsp;в ужасных условиях в камерах грозненской тюрьмы, без предъявления обвинения и без проведения следствия. Меир Осипович в знак протеста объявил голодовку и умер в камере от истощения. И только его смерть каким-то образом заставила чекистов обратить внимание, на десятки людей, сидящих непонятно за что в городской тюрьме. Все люди, арестованные по этому делу, были оправданы, признаны невиновными и отпущены по домам. Только Меир Осипович не вернулся в свою семью…Но узнали мы о его гибели только в феврале 1943 года. В ноябре 1942 года от тропической малярии умерла моя мама. Болела она недолго. Я остался сиротой…

Недалеко от нас было кладбище. Я взял лопату и пошел туда, рыть могилу для мамы. Увидел там двух местных парней, тавлинов. «В чем дело?» - спросили они. Я объяснил. «Иди домой - сказали они - нельзя, чтобы сын копал могилу для родной матери. Мы тебе поможем». Они сами вырыли ей могилу… В январе сорок третьего кончился корм для скота, глубокий снег покрыл все пастбища, а доставка кормов из Грозного шла с перебоями. Начальство решило вернуть скот назад в республику по железной дороге. Я с сестрой Раей тоже вернулся в Чечню. Жил у родни, но надо было как-то кормиться. Мне было всего 16 лет, и я поступил на работу в ВОХР, на охрану грозненских нефтеперерабатывающих заводов, которые были восстановлены после немецких бомбежек. За работу в охране давали хлебную карточку и продуктовую карточку, по которой давали в столовой тарелку каши или супа. Большинство бойцов охраны составляли демобилизованные по ранению фронтовики. Мне выдали военную форму, немецкую «трофейную» винтовку. Служили так - сутки в карауле, сутки на казарменном положении при заводе, и сутки дома. Был у меня дружок, мой ровесник Володя Воронков. Мы с ним служили в одном карауле. Часто обсуждали между собой сводки Совинформбюро о положении на фронте. Когда нам исполнилось по семнадцать лет, мы с Володей пришли в военкомат, проситься добровольцами в армию.

Там нам дали «от ворот поворот», сказали - « на фронте без вас, сопляков, обойдутся». Выяснилось, что с ВОХРа вообще никого не призывают в армию, организация и так считалась военизированной и фактически давала «бронь» от фронта. На работе, нам «объяснили», что в тылу мы нужнее, никто нам расчета не даст. В военкомате мы познакомились с бывшим фронтовиком лейтенантом Чайкой, он внял нашим мольбам и записал нас в группу подготовки, изучающую минометное дело. Лейтенант Чайка предложил нам вариант - «как смыться на фронт», он даст нам задание разносить повестки призывникам, а перед самой отправкой, без оформления расчета на работе, он, «по - тихому», запишет нас в последний момент в команду призванных, и мы отправимся в армию. И при первой же возможности мы это дело «провернули». Из военкомата шли ночью к железнодорожному вокзалу. Большая колонна - 850 человек. Весь наш призыв был исключительно - «русский», нацменов в нем не было . Многие из нас шли по своему городу в последний раз. Когда я в 1948 году приехал в отпуск, в Грозный, то мне в военкомате сказали, что из нашего призыва уцелело меньше 15 %. Было темно, в городе соблюдались правила светомаскировки. По бокам нашей колонны шло множество провожающих. Меня провожали сестра Циля и мой двоюродный тринадцатилетний брат Вадим Гительзон. Володю Воронкова провожала мать, отца у моего друга уже не было в живых. Рядом с нами шел еще один товарищ, которого напутствовал его пожилой отец, видно, что старый солдат - «Сынок, ты на войне особо вперед не забегай, но и от товарищей армейских не отставай».

Пришли на вокзал, погрузились в «товарняки», и под плач и крики провожающих, наш поезд тронулся с места, унося нас навстречу неизвестности, навстречу войне, лишениям и испытаниям, навстречу смерти и ранениям… Привезли нас в Грузию, в запасной стрелковый полк, размещенный в городе Гори. Там нам первым делом показали дом, где родился Иосиф Сталин - Джугашвили. Здесь отобрали с нашего призыва ребят с образованием семь классов и выше и отправили дальше, на тупиковую станцию Сталимир в артиллерийский запасной полк, расположенный в горах. В течение двух месяцев из меня готовили артиллерийского разведчика. Условия службы в запасном артполку были тяжелыми, но я к роскоши не привык, так что, на голодный паек и муштру внимания не обращал. Потом приехал какой-то капитан, и стал расспрашивать всех «образованных», кто имеет музыкальный слух. Нас по одному запускали в кабинет, в котором сидел этот капитан. Он выстукивал карандашом по столу какие-то «звуковые комбинации» и говорил - «Повтори». Тех, кто прошел «отбор», отправили в Тбилиси, на Четвертые Курсы Наркомата Обороны. Это были окружные курсы для подготовки радистов. Я тоже был отобран туда. Нас обучали работать на рациях РБ, РАТ, «Север», на танковой РП12 . Учили работать «морзянкой», на «ключе», но на фронте пришлось работать только на «микрофоне». Вскоре курс перевели из Тбилиси в Душети. Настроение у многих из нас было - побыстрее вырваться на фронт, но мы закончили учебу только в конце августа. Радистов погрузили в два вагона, и мы поехали на фронт.

Пришли на вокзал, погрузились в «товарняки», и под плач и крики провожающих, наш поезд тронулся с места, унося нас навстречу неизвестности, навстречу войне, лишениям и испытаниям, навстречу смерти и ранениям… Привезли нас в Грузию, в запасной стрелковый полк, размещенный в городе Гори. Там нам первым делом показали дом, где родился Иосиф Сталин - Джугашвили. Здесь отобрали с нашего призыва ребят с образованием семь классов и выше и отправили дальше, на тупиковую станцию Сталимир в артиллерийский запасной полк, расположенный в горах. В течение двух месяцев из меня готовили артиллерийского разведчика. Условия службы в запасном артполку были тяжелыми, но я к роскоши не привык, так что, на голодный паек и муштру внимания не обращал. Потом приехал какой-то капитан, и стал расспрашивать всех «образованных», кто имеет музыкальный слух. Нас по одному запускали в кабинет, в котором сидел этот капитан. Он выстукивал карандашом по столу какие-то «звуковые комбинации» и говорил - «Повтори». Тех, кто прошел «отбор», отправили в Тбилиси, на Четвертые Курсы Наркомата Обороны. Это были окружные курсы для подготовки радистов. Я тоже был отобран туда. Нас обучали работать на рациях РБ, РАТ, «Север», на танковой РП12 . Учили работать «морзянкой», на «ключе», но на фронте пришлось работать только на «микрофоне». Вскоре курс перевели из Тбилиси в Душети. Настроение у многих из нас было - побыстрее вырваться на фронт, но мы закончили учебу только в конце августа. Радистов погрузили в два вагона, и мы поехали на фронт.

Г.К. - Почему подготовка радистов была столь долгой? Ведь даже на подготовку радистов для партизан и диверсионных групп в войну отводилось всего три месяца.

М.С.- Мне трудно ответить, в чем причина. Это же армия, видимо кто-то наверху устанавливал «нормативы» для учебы. Но действительно , мы уже сами устали от занятий и очень боялись, что не успеем на войну. Попасть раньше времени на фронт у нас было можно только «через штрафную роту». Вот вам пример. Каким-то образом на радиокурсы попала группа бывших уголовников, человек пять- шесть: Трипалько, Кулапов, Полянский, Миронов и еще парочка бандитов. Они занимались грабежами, у курсантов забирали часы, деньги, обмундирование. Та еще была публика. Они держали в страхе курсантов и весь командный состав курсов, с ними никто из офицеров и инструкторов не хотел связываться. Инструктора опасались попасть на фронт вместе с подобными «питомцами», ведь с наших курсов иногда посылали на передовую и преподавательский состав. Так на фронте я столкнулся со своим бывшим инструктором Шмарчуком. Я попытался собрать группу ребят, чтобы прижать бандюг, тем более, в Грозном видел « бандитские кадры» похлеще этих, но куда там. Они мне заявляли - «На фронт поедем , мы тебя, жидка, сразу пристрелим!». Вскоре эта группа попалась на квартирных кражах, и один из них, Кулапов, написал прошение, мол, все готов рассказать , если ему дадут возможность искупить вину кровью. Всех его «товарищей» по шайке отправили в штрафную роту , а Кулапова вроде нет, но ему от «друзей» передали записку с текстом -«Выживем- расквитаемся».

Г.К. - Куда Вы попали после прибытия на фронт?

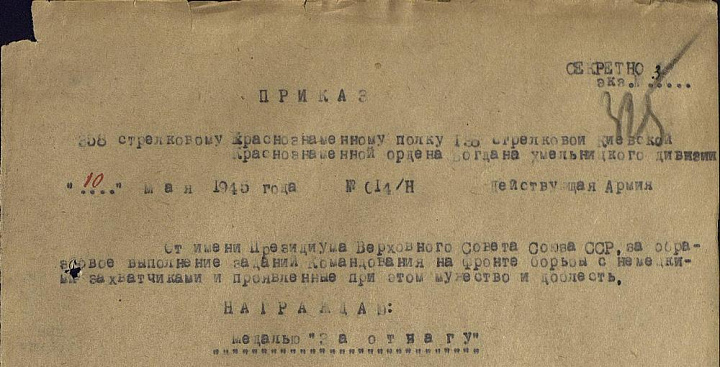

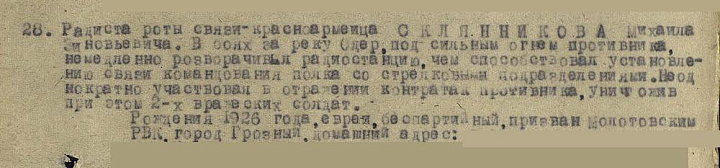

М.С.- Я попал в 136-ую Стрелковую Дивизию, стоявшую на переформировке в Рава - Русской. Из дивизионного «резерва связи» меня направили в радиовзвод роты связи 358-го стрелкового полка, которым командовал полковник Недбаев. В этом полку я служил до конца войны.

Г.К. - Какова была структура и задачи полковой роты связи? Кто командовал связистами?

М.С. - Рота связи состояла из трех взводов. Радиовзвод - всего девять человек. Взвод телефонистов - примерно двадцатьчловек. И третий, технический взвод, в который входили ездовые, хозяйственники, почтальоны. Этот третий взвод полностью состоял из украинцев, призванных в армию после освобождения оккупированных территорий. Начальником связи полка был пожилой капитан, но мы его почти не видели. Дело в том, что радиовзвод был разбит на четыре расчета, и во время ведения полком боевых действий, три радиорасчета отправлялись в батальоны, для связи со штабом полка, и только один расчет с рацией оставался при штабе. У начальника артиллерии полка были свои радисты, не входившие в состав нашего взвода. Мне почти все время довелось быть в стрелковых батальонах, то в 1-ом батальоне ГСС Серикова, то в батальоне Гордеева и поэтому, я с начальником связи полка почти не сталкивался. А ротой связи командовал очень порядочный культурный офицер по фамилии Комиссаров. Но в Германии его сменил Носов, который в сравнении с предыдущим командиром явно проигрывал. С Носовым у меня лично отношения не сложились. Сразу после войны в нашей роте связи случилось серьезное ЧП, трагический случай, и ротный Носов, в связи с этим ЧП, был арестован и вроде осужден, точно никто ничего не узнал. Что за ЧП спрашиваете?

В конце мая 1945 года один солдат из нашего взвода телефонистов, белорус по фамилии Пилипцевич, нашел канистру со спиртом. Позвали военфельдшера, чтобы проверил, какой спирт, технический или «подходящий к употреблению». Фельдшер налил спирт в ложку и поджег. Спирт горел нормально, и «медицина дала свое добро на начало банкета». Пили это спирт 15 человек, телефонный взвод в полном составе. Нас, радистов, в тот день в расположении полка не было, всех радистов забрали на учебные сборы. Но спирт оказался техническим. Семь человек умерло, семь телефонистов стали инвалидами, а один полностью ослеп. Обидная нелепая трагедия, уже после войны… И такое бывало нередко весной сорок пятого года…

Г.К. - Кто командовал радиовзводом?

М.С.- Моим командиром был старший лейтенант Иван Данилов, татарин по национальности. Хороший душевный человек и верный товарищ.

Вот фотография сделанная в начале 1945 года. Данилов в центре снимка. Но на этой фотографии нет солдат взвода погибших осенью 1944 года и в начале 1945 года. Тогда были убиты Бородин, Ершов, Кошелев и еще несколько человек, выбыл по тяжелому ранению Витя Лазаренко и другие ребята. А на снимке ребята, с которыми я уже заканчивал вместе войну в 1945 году. Саша Тэйдер, советский немец родом из Питера. Да-да, не удивляйтесь, немец, и так он был записан и в документах. Андрей Луценко, украинец. Саша Кругликов, который был наполовину казахом. Ваня Коротич, Леня Моргунов, замкомвзвода Андрей Кудряшов. Узбек Жора (Шарафутдин) Хуснудинов. Девять человек, представители семи национальностей.

Г.К.- «Девять человек, семь национальностей».

Жили дружно?

М.С.- Да. Никаких особых конфликтов во взводе не было, стояли друг за друга горой. Как-то один пьяный солдат из другого взвода нашей роты оскорбил меня « по нац. признаку», так ему ребята моментально по шее надавали, и этот солдат на следующий день, протрезвев, сам пришел извиняться.

Единственный, кто как-то «выпадал из состава команды» это был старший сержант Жора Хуснудинов. Он обладал очень сложным и своенравным характером. Вообще-то, Жора был грамотным радистом, но старался быть себе на уме. «Особый человек». Он очень хотел выжить на войне. Радисты всегда работают в паре, так по прибытию во взвод, мне сказали, что в боях, Жора постоянно норовит идти за спиной товарища- радиста, вторым, и поэтому, с ним многие не хотели быть в одном расчете. Но мне кажется , что это было предвзятое мнение.

Лично я, с Жорой неплохо ужился, и с ним вместе мне пришлось участвовать разных опасных переделках и в двух десантах на плацдармы, где, изначально, шансы выжить были близки к нулю.

Г.К. - Ваши первые фронтовые впечатления?

М.С.- Ранняя осень 1944 года. Бои в районе польского города Сероцк. Страшные бои… Раненые шли толпами, а убитых даже не считали. Про первые впечатления… Очень запомнился бой за польскую деревню Нуна. Мне и еще одному связисту, с необычной фамилией Вада, поручили доставить в передовой батальон нашего полка четыре «барабана» телефонного провода. В это время наш 358-ой СП продвигался вперед с тяжелыми боями. К передовой вела единственная дорога, пролегавшая по безлесной равнине. Техника отстала. Пошли с подкреплением. Бойцы все тащили на себе: снарядные ящики и лотки для мин, «максимы», словом, все, что можно было нести в одиночку или группами . Пошли и мы, дошли до каких-то строений (позже мы узнали, что это была деревня под названием Нуна). И как только мы оказались на окраине деревни, начался ураганный минометный обстрел. Все местность хорошо просматривалась немцами, была ими заранее пристреляна. Укрыться было негде, оставалось только залечь на дороге. Улучшив момент, уловив какую-то паузу между разрывами, несколько человек, в том числе и я с Вадой, кинулись к ближайшему дому и укрылись внутри. Но немцы тут же среагировали и моментально засыпали строение минами. Мины рвались рядом с домом и на его крыше. В дом, с нечеловеческим криком забежал пожилой солдат: у него была, то ли оторвана, то ли перебита рука, и из разодранного рукава шинели хлестала кровь. Снова разрыв с огромной силой… Мы поняли, что если хотим уцелеть, надо немедленно уходить, еще минута-другая и нас погребет под обломками рухнувшего строения. Выбежали из укрытия и увидели страшную картину. Вокруг, в самых неестественных позах, лежали десятки убитых и тяжелораненых бойцов. Но особенно мне запомнилась стоявшая у дома лошадь. Брюхо у нее было распорото, внутренности из него свисали до земли, и молящий взгляд лошадиных глаз был страшен…С того дня прошло уже больше шестидесяти лет, и на войне мне пришлось увидеть сотни смертей, а вот глаза этого обреченного, ни в чем не повинного животного я не могу забыть, и по сей день…

Но нам с Вадой надо было выполнять приказ командира, на передовой ждали провод, нужна была связь. Мы подхватили катушки, и где ползком, а где короткими перебежками, двинулись вперед, вдоль села. Нас обогнал какой-то старшина. Я бы не обратил на него внимания, но он бежал в распахнутом бушлате и на его гимнастерке блестели ордена и медали. Наград было много. Дошли до передовой, разыскали своих связистов, передали катушки с проводом. Возвращаясь назад, я увидел распластавшееся на земле тело этого старшины. Он лежал убитый у края дороги. На гимнастерке по - прежнему блестели благородным металлом боевые награды, но тот, которому они принадлежали, уже был мертв…И я еще успел подумать, вот скоро и мне так лежать придется…

Г.К. - Во время январского прорыва в Польше, какие бои были для Вашего полка самыми трудными?

М.С. - Взятие Торна. Поляки сейчас называют этот город Торунь. Сначала была взята Варшава. Столица Польши вся лежала в руинах. А потом мы пошли дальше, ценой огромных потерь продвинулись до города Торн и здесь наше наступление застопорилось. Торн это большой промышленный город с ходу взять его не удалось, так просто окружили Торн кольцом войск и стали ждать, когда немцы пойдут на прорыв. Я был в 3-м батальоне нашего полка, в котором осталось очень мало стрелков. А попытки вырваться из Торнского «котла», во что бы то ни стало, предпринимались немцами постоянно. На нашем участке немцы ночью пошли пьяными в психическую атаку. Шатаясь, они что-то кричали и лезли напролом . Нам тоже давали выпить сто грамм перед каждым серьезным боем, но до такой степени мы перед атакой не напивались. Немцев встретили плотным огнем. Я лег вместе со всеми в цепь и бил по немцам почти в упор из «трофейной» винтовки. И они бы смяли нас, но комбат поставил в сарае единственную в батальоне 45-мм пушку. И когда немцы подошли вплотную, двери сарая распахнулись, и «сорокапятка» стала бить по наступающим шрапнелью. Немцы отошли назад. На рассвете мы увидели множество тел убитых врагов на снегу. Несколько дней мы еще держали оборону, а потом поступил приказ от комполка -«3-му батальону срочно покинуть занятые позиции и войти в город».

Как оказалось, немцам удалось прорваться из города на западной окраине и они спешно колоннами покидали Торн. Было еще темно, когда мы форсированным маршем вошли в город с востока. Когда рассвело, мы уже были на центральной городской площади. Вся площадь была забита брошенной техникой. Стояли целые танки без экипажей, пушки большого калибра, десятки груженых машин, множество повозок. На одной из повозок мы обнаружили шесть ящиков водки. Пошли дальше. Навстречу нам по городским улицам шли с флагами своих стран освобожденные узники концлагерей: французы, русские, поляки, бельгийцы. Многие из них еще были в полосатой одежде. Они обнимали нас, и со слезами счастья на глазах благодарили на разных языках за освобождение от фашистского ига. Рассказали , что в Торне было несколько рабочих и концентрационных лагерей. Сразу начался стихийный митинг. Кто-то из местных жителей сразу занялся «трофеями». Помню, как из здания городского банка вышел молодой поляк, держа в руках охапку упакованных в пачки денег. Он подошел к нам и спросил, будут ли эти деньги в ходу при Советах… У нас не было времени на братание с поляками и узниками концлагерей. Был получен приказ на преследование противника, и, выйдя, через западную окраину, на дорогу, мы двинулись вперед. Шел мокрый снег с дождем . Дорога была запружена брошенными автомашинами и подводами . В придорожных канавах, в кювете, тут и там, мы видели трупы немецких солдат, почти все с пулевым отверстием в голове. Позже, нам пленные рассказали, что офицеры сами расстреляли своих раненых и отстающих. Вот вам и «хваленые офицеры вермахта». Своих солдат безжалостно добили… Мы не соприкасались с противником до самого вечера. Уже в потемках подошли к черному густому лесу и вдруг по нам открыли автоматный огонь с двух сторон. Мы успели рассредоточиться, кинулись в канавы с холодной водой и снегом, и открыли ответный огонь из автоматов и карабинов. Через какое-то время стрельба затихла. Мы зашли в лес, измученные и смертельно уставшие. Наткнулись на брошенное немецкое имение. Комбат решил сделать короткий привал, для восстановления сил и духа. Старшина с бойцами приволокли шесть ящиков с водкой, захваченные нами утром на городской площади... Водка была в литровых бутылках оплетенных соломой. Поделили водку на всех живых, согрелись. А дальше стало воевать еще тяжелее. Ночь, местность лесистая, немцы появляются со всех сторон, сплошной линии фронта перед нами нет. Соединились со штабом полка. Продолжили движение. Вперед послали трех разведчиков. Они напоролись на немецкую засаду, один погиб, а двое раненых с трудом отбились. Но, как мы потом узнали, прорвавшейся немецкой Торнской группировке не удалось выйти к своим. Их добили части нашей 65-ой Армии.

Г.К.- После взятия Торуни где вела боевые действия Ваша 136-ая СД ?

М.С.- Мы продолжали наступать по направлению к Балтийскому морю.Беспрерывные ожесточенные бои. Во второй половине марта дошли до приморского города Сопота. Прижатые к морю, немцы сражались с отчаянием обреченных. Два батальона нашего полка вели бой в городе, неся большие потери, штурмуя каждую улицу. Наше положение еще усугублялось тем, что немцев поддерживали огнем артиллерийских орудий крупного калибра германские корабли, стоявшие на внешнем рейде. Один такой крупнокалиберный снаряд попал прямо в расположение нашего второго батальона , убил шестнадцать человек, в том числе наших двух радистов. Было еще несколько десятков раненых. От одного точного орудийного выстрела, представляете…

По полевому телефону со мной связался мой командир радиовзвода Данилов и приказал отправиться во 2-ой батальон, найти тела наших радистов Ершова и Лазаренко, и захоронить, а если кто-то из них, все же, только тяжело ранен - доставить в санбат. Взял в роте связи телефониста Марчука и на подводе, запряженной парой лошадей, мы направились к передовой.

Нам предстояло пересечь вымощенную брусчаткой площадь, которая простреливалась немецкими снайперами, засевшими на судостроительных верфях. Снайпера стреляли разрывными пулями. На площади, тут и там лежали тела бойцов, сраженных снайперским огнем. Но нам ничего не оставалось, как гнать лошадей на пределе их возможностей, может, только это и спасло. Площадь мы проскочили благополучно и прибыли на место, где тяжелый снаряд корабельной пушки, прямым попаданием разворотил стену дома, проделав в ней огромное отверстие. Зашли в дом и увидели лежащие в ряд трупы солдат.

Кто-то уже прикрыл их головы шинелями. Услышал стоны, смотрю, лежит на полу мой друг радист Ершов. Ранен в живот, вся повязка на нем пропиталась кровью. Было ясно, что не жилец… Спросил его - «Где Лазаренко?». Ершов, с трудом, превозмогая боль, прошептал, что Лазаренко погиб еще на рассвете и его похоронили в яме, братской могиле, здесь, в парке, прямо рядом с этим домом. Я нашел в доме перину и подушку, и мы с Марчуком осторожно перенесли Ершова на подводу и положили его на перину. Двинулись в обратный путь, через эту проклятую площадь. А дальше по стрелкам, указывающим дорогу к полевому госпиталю. Ершова занесли на первичную обработку, разрезали повязку… Хирург только посмотрел на рану, вышел к нам и сказал - «Идите к нему, попрощайтесь»… Ершов скончался от тяжелого ранения в тот же день… Мне еще выпало писать письмо родным своего погибшего товарища, рассказывать о последних часах жизни радиста Ершова… Вскоре после окончания войны к нам в полк пришло письмо от… Виктора Лазаренко. Оказалось, что он не погиб, а получил тяжелое ранение в голову, которое изуродовало его лицо, и лишила навсегда зрения. Письмо было из Челябинского госпиталя, и писала его медсестра, под диктовку Виктора. Лазаренко сожалел, что ему не довелось дойти с нами до Победы, и просил помочь ему приобрести баян. Он хотел научиться на нем играть, и этим зарабатывать на жизнь, ведь он слепой в свои двадцать три года. Мы сразу собрали 12.000 рублей, и вместе с переводом послали ему новый трофейный аккордеон. Деньги и инструмент дошли до адресата. Но вскоре нашу часть расформировали, солдат и офицеров направили в другие дивизии, и связь с Лазаренко прервалась… А после Сопота, наша дивизия штурмовала Данциг. Позже нам рассказывали, что командующий фронтом Рокоссовский предъявил ультиматум гарнизону Данцига с требованием сложить оружие, но немцы ответили - «Данциг не сдадим. Защищать город будут все: армия, старики, женщины и дети». О данцигских боях я бы хотел рассказать поподробнее.25-го марта после сильной артподготовки, мы пошли вперед, в атаку, вслед за танками. По всему разрушенному городу шли ожесточенные схватки. Обе стороны несли огромные потери. Наш полк с боем приближался к 12-ти этажному элеватору, который находился у кромки реки Мертвая Висла. Это примерно в 2-3-х километрах от устья, где рукав Мертвой Вислы впадал в Балтийское море. Вышли к элеватору в темноте. Немцы находились на правом берегу реки в хорошо укрепленных траншеях, а мы на левом берегу. Ширина реки была примерно 100 метров. За нами находились железнодорожные пути, так немцы подожгли две цистерны с горючим, и пламя осветило наши позиции. Было светло как днем. По а был открыт такой мощный огонь, что о форсировании реки с ходу не могло быть и речи. Штаб 1-го батальона расположился на нижнем этаже элеватора. Нас ожидала тревожная ночь под непрекращающимся ни на минуту мощным обстрелом. Проводную связь с ротами все время перебивало осколками. Пошел связист на устранение порыва и сразу был убит. Комбат Сериков требовал - «Дайте связь!». На линию пошел опытный связист - сержант, и тоже не вернулся. Сериков не прекращал нас крыть - «Связь!». Следующим пошел командир взвода связи, молодой лейтенант, тоже погиб. И так … до последнего связиста… Из окошка элеватора была видна река, на правой стороне которой отчетливо просматривались немецкие позиции.

Вдруг я увидел, как по реке плывет понтон, остаток разбитого наплавного моста. На нем уносило течением в море нашего солдата. Он лежал на понтоне, спрятавшись от немецких пуль за снарядным ящиком. Я помахал ему рукой, он меня увидел, и ответил тем же, но помочь мы ему ничем не могли.Такая скорбная участь могла постигнуть на фронте каждого из нас… С толпой любопытных поднялся на 12-й этаж элеватора, откуда открывалась вся панорама города, немецкая оборона была как на ладони, и даже виднелось место впадения устья реки в море. Немцы нас заметили, и открыли по верхнему этажу элеватора сильный огонь. Нам пришлось спешно убираться вниз… К утру в батальоне была сформирована штурмовая группа в составе 70 человек, с целью высадки и захвата плацдарма на правом берегу Мертвой Вислы. Командовал штурмовой группой старший лейтенант. Наш радиорасчет прикрепили к этой группе для поддержания связи с командиром полка Недбаевым. Всю штурмовую группу собрали вместе, всем дали по стакану водки. Выпили, закусили, и в ожидании команды - «Вперед!» на форсирование, запели - «Эх как бы дожить бы, до свадьбы- женитьбы, и обнять любимую свою»… Ровно в 11-00 утра началась артподготовка, раздались залпы «катюш», и прозвучал приказ - «Вперед!». Мы выбежали из - за здания элеватора к реке.

У кромки берега стояли два катера. Как они могли там появиться, когда немцы к реке никого близко не подпускали, для меня так и осталось загадкой. Только через сорок лет после этих событий, когда я встретился со своим фронтовым побратимом и командиром ГСС Павлом Гуденко, я узнал, что это была его работа. Мы быстро загрузились, но на середине реки катер остановился, вдруг заглох мотор. Оказалось, что моторист, пригнувшись от страха от летящих на нас пуль, задел плечом какую- то заслонку. Жить нам оставалось всего - ничего… Командир группы приставил пистолет к голове моториста, тот сразу засуетился и мотор заработал. Мы высадились на берег, и тут заработал наш пулемет «максим». Огонь из пулемета вел старший лейтенант Обливанцев. Стоя на коленях, он строчил по немцам, прицеливаясь через верх пулеметного щитка, и что-то кричал матом в сторону врага. Обливанцев прибыл к нам недавно, после госпиталя, но мы успели с ним неплохо познакомиться и полюбить его за веселый нрав и бесшабашную смелость. Мы, радисты, я и Хуснудинов ворвались в траншеи, стараясь не отставать от офицера, командира штурмовой группы. Начался ближний бой, в отворотах траншеи мы стреляли в упор. Появились у нас первые раненые и убитые. Я прихватил в плен одного немца, забрал у него новенький «парабеллум». Мы прорвались вперед от берега на расстояние примерно - километр, как произошла неприятность. Осколок снаряда угодил в рацию, прямо в приемопередатчик, и рация вышла из строя. Старший лейтенант, командир группы, спросил, что можно сделать в такой ситуации. Ответили, что надо заменить рацию, но для этого необходимо вернуться на левый берег. Получив «добро», мы, вдвоем с Хуснудиновым, вернулись к берегу реки и здесь увидели раненого Обливанцева. Осколок попал ему в ягодицу, но кость вроде была цела. Обливанцев плакал, но не от боли, а от обиды, и говорил - «Люди воюют, а мне не везет, я по госпиталям валяюсь». Мы погрузили его и других раненых на катер, переправились на левый берег, заменили рацию и вернулись к пристани, откуда начиналось форсирование. Но нас остановили, сказали, что пока переправы не будет, мол, на правом берегу творится что-то непонятное… А потом мы узнали, что произошло. Штурмовая группа увлеклась продвижением вперед, этим воспользовались немцы, и отсекли группу от пути отхода к берегу, окружив ее танками. Группа с боем прорвалась в цех химического завода, заняла там оборону, но была добита немцами в этом цеху.

Штурмовая группа оказалась обреченной, погибли все, за исключением одного старшины, которому удалось незамеченным скрыться в бункере, набитом гражданскими поляками. Они дали ему цивильную одежду, он через развалины и подвалы пробрался к своим, и рассказал об этой трагедии. Рассказал, как немцы добивали выстрелами в упор всех наших раненых бойцов. А бои за город продолжались. И когда Данциг был освобожден, мы с Жорой пошли в старую крепость у Мертвой Вислы, окруженную глубоким рвом, через который, был перекинут подъемный мост. Опустились в подземелье, и пошли по большому коридору, освещая себе дорогу фонариками. Подошли к открытой двери и увидели перед собой огромный зал. На полу лежали немецкие тяжелораненые солдаты. Их было очень много, человек триста. Мертвые лежали рядом с живыми. Я увидел, как с каким-то немцем разговаривает на немецком языке начальник политотдела нашей дивизии полковник Спребицкий. Наш комиссар был совершенно один, без охраны, без сопровождающих. Немец, вроде врач, доложил Спребицкому, что часть медицинского персонала госпиталя сбежала, и раненые лежат тут без должной квалифицированной помощи уже третьи сутки. Спребицкий попросил оставшуюся часть немецкого медперсонала не покидать раненых и пообещал, что немедленно пришлет врачей из нашего санбата. В зале стоял смрад, запах гноя, крови, немытых тел, трупов… На наш разговор на русском языке, отозвался какой-то раненый. Он сказал, что тоже русский, к немцам попал случайно… Иди знай… На следующий день мы уходили из Данцига. Шли мимо химзавода. И я увидел, как возле цеха в длинный ряд выложены трупы солдат из моей штурмовой группы. Их готовили к захоронению… И я понимал, что только случай, спас мою жизнь… Не попади осколок в рацию, и мне бы пришлось лежать сейчас в этом ряду…

Г.К.- Какой день войны для Вас самый главный и памятный?

М.С. - После Данцига, дивизия пешим форсированным маршем был переброшена на Одер. Прошли 350 километров. К Одеру подходили ночью, но то , что мы увидели утром, когда рассвело, не могло нас обрадовать. Наши позиции от противника отделяла река, которая на этом участке образовала два широких русла: Ост - Одер и Вест - Одер, пойма между ними была затоплена. Перед нами лежала сплошная полоса воды, шириной четыре километра. Западный высокий берег едва просматривался. Если бы это была река, то ее можно было бы попытаться переплыть на лодках, плотах или паромах, но пойма была слишком мелкой. И залитая водой болотистая пойма была практически непроходимой. А обеспечить переправу целого полка с техникой через четырехкилометровое водное пространство было очень серьезным непростым делом. С наступлением темноты и до рассвета саперы бесшумно бороздили водную гладь, замеряя глубину. Тут и там появлялись неприметные для постороннего глаза поплавки, вешки, штурмовые мостики, которые, потом, при переходе, нам так пригодились. Изучали подходы к противнику и разведчики, и артиллеристы, все искали наиболее слабое место в обороне противника. Немцы, безусловно, занимали более выгодные позиции на левом высоком берегу, в глубоких траншеях под прикрытием леса. В 1-ом батальоне 358-го стрелкового полка была создана штурмовая группа, в которую вошло 70 человек. Двоих радистов, меня и Хуснудинова, передали в распоряжение командира этой группы, и в нашу задачу входило обеспечение связи с НП командира полка подполковника Недбаева. Мы понимали, что это огромная ответственность и успех шурмовой операции во многом зависит от радиосвязи. Командовать группой назначили командира лейтенанта Дмитрия Никандровича Пенязькова. Лейтенанту Пенязькову было тогда двадцать три года, он считался очень опытным воякой, был неоднократно ранен и награжден орденами, владел всеми видами оружия, нашего и трофейного, хорошо стрелял из немецкого «фауста». И поэтому, несмотря на то, что в штурмовой группе были офицеры старше Пенязькова по званию и по возрасту, выбор пал именно на него.

Ближе к полуночи 19-го апреля, нашу группу собрали на митинг в каком-то подвальном помещении. Перед нами выступил полковник из оперативного отдела армии. Он объявил, что если наша группа форсирует Одер, захватит и удержит плацдарм - то каждый боец из первой группы будет представлен к званию Героя.

На семи больших тяжело груженых лодках мы двинулись в путь. Первое русло Одера, шириной метров восемьдесят мы преодолели быстро, и зашли в какой-то шлюз. Дальше пошли по каналу, но канал скоро перешел в мелкий пруд, началось мелководье. Лодки пришлось тащить волоком. Опять попали в небольшое русло, но вскоре и оно ушло в сторону. Случалось, что русло поворачивало назад, и тогда, мы, снова и снова волокли лодки, проваливаясь в рыхлое дно. Иногда попадались ямы, и мы погружались в холодную воду по грудь и шею, на нашем пути попадались набитые соломой прорезиненные мешки, оставленные нам в помощь накануне. Время от времени мы выходили на связь и докладывали о нашем продвижении. К рассвету нам необходимо было сосредоточиться у последнего русла Одера , шириной метров сто пятьдесят. Начинал брезжить рассвет. Немцы нас обнаружили, стали освещать переправу ракетами. Завязалась перестрелка. Но мы находились в проигрышном положении, на мелководье перед последним руслом. Весло, служившее нам антенной, мы замаскировали ветками и обеспечивали четкую связь с командным пунктом. Попросили поддержать нас артогнем, мне пришлось быть и радистом и корректировщиком. Началась наша артподготовка, она длилась час, и это было наше спасение. Но немцы, зарывшись глубоко в землю, не были сломлены. Как только наша артиллерия замолкала или переносила свой огонь вглубь немецкой обороны, на нас сразу обрушивался шквал огня с немецких позиций. И такое повторялось многократно. Нам негде было укрыться от их огня, только кое-где из воды торчали редкие кустарники и старый камыш. Время шло, солнце поднималось все выше, а мы не могли продвинуться вперед. Кругом только холодная апрельская вода, делавшая наше положение невыносимым. Где-то к десяти часам утра к нам в группу прибыл замкомбата старший лейтенант Павел Гаврилович Гуденко, который с тридцатью бойцами находился со вчерашнего вечера на одном из островков и ждал начала высадки. Гуденко принял командование штурмовой группой на себя. Быстро сориентировался в обстановке, понял, что высокий вражеский берег отлично укреплен, и выбить оттуда противника нашими малыми силами практически невозможно. Он предложил всей группе рассредоточиться и двигаться на плавсредствах вниз по течению реки, и высадиться на более пологий берег, где немцы не проявляли столь большой активности. Сам Гуденко пошел в первой лодке. С ним были мы, два радиста, и два разведчика. Заговорила наша артиллерия, весь западный берег покрылся разрывами. Мы гребли изо всех сил . Нас заметили, стали бить по нам из пулеметов, но под прикрытием артиллерии мы успели зайти «под навес» высокого берега. Лодки штурмовой группы, одна за другой, причаливали к захваченному клочку берега. Мы кинулись в атаку. К 11-00 были захвачены две первые немецкие траншеи. Даже не верилось, что четырехкилометровая водная преграда преодолена. Я посмотрел на свои новенькие сапоги, они полностью разлезлись. Включили рацию. Радисты командира полка постоянно работали на приеме, без перерыва, ждали нас в эфире, и отвечали на первое же наше обращение. Гуденко доложил, что плацдарм захвачен. Комполка Недбаев, сначала даже не поверил, но дал приказ удержать плацдарм и по возможности его расширить. А потом на нас навалились немцы, стремясь, во что бы то ни стало, сбросить нашу группу в реку. Атаки следовали одна за другой. Справа от нас высадилась еще одна группа, но немцы пустили в ход танки и эту группу фактически полностью уничтожили, из нее уцелело только три человека. Мы доложили по рации, что видим, как справа, большая группа переправившихся бойцов находится в бедственном положении, и им нужна помощь. Получили ответ- «Держите высоту 48,8, не отвлекайте силы, надейтесь только на себя»… В этих тяжелых сложных условиях боя, старший лейтенант Гуденко проявил удивительное мужество, хладнокровие и самообладание. Он появлялся везде, где тяжело, а тяжело на плацдарме было везде… Была короткая передышка. Гуденко спросил меня - «Радист, а ты откуда родом?». И случилось маловероятное, мы с ним оба оказались с одного города, из Грозного. Более того, я жил в Грозном на улице Дзержинского, прямо рядом с местом работы Гуденко, он был работником уголовного розыска. Он еще успел мне рассказать, что в начале войны, сразу после его призыва в армию, он короткое время занимался формированием частей из запасников в здании моей школы. Привозили мобилизованных из дальних горных селений, они разбегались, так с трудом «наскребли» чуть больше тысячи человек и под конвоем отправили их к фронту , под Таганрог. Но тогда мы о многом поговорить не успели, а вот после войны, нам с ним встретиться довелось. Начался сильнейший обстрел. Днем мы увидели в небе нашу авиацию, она бомбила ближний немецкий тыл. А к вечеру, расправившись с нашими соседями, немцы пошли в решающую атаку на наши позиции. Мы насчитали перед собой двенадцать танков и бронетранспортеров. Наше положение казалось безнадежным. Гуденко сказал мне и Жоре, что надо готовиться к худшему, теперь всякое может случиться, патронов и людей осталось мало. Мы с Жорой сказали ему - что будем отбиваться до последнего патрона, и разделим участь всей группы. А рацию в последний момент успеем подорвать… Гуденко снова запросил по связи артиллерийскую поддержку. Один из снарядов разорвался прямо рядом с нами, и эта ошибка стоила жизни пулеметному расчету. Комполка кричал по связи - «Держитесь, поможем!». Пенязьков нашел в немецкой траншее «фаустпатроны» и с несколькими бойцами выдвинулся вперед. Немецкие танки остановились прямо перед нами, и двух сторон, через усилители, мы услышали - «Сдавайтесь! Или всех утопим в реке!». И тут группа Пенязькова ударила по бронетехнике из «фаустов». После того как загорелось три танка, немцы отошли чуть назад. Стемнело. На нашем крохотном плацдарме было несколько деревянных построек, которые горели, освещая наши позиции. Немцы снова несколько раз поднимались в атаку, и уже доходили на расстояние полсотни метров до наших окопов. Я стрелял в немцев, экономя патроны, и думал только об одном, успеть убить их как можно больше, до того момента, как немецкая пуля сразит меня… Через реку била наша артиллерия, снаряды падали и у нас, и у немцев… Казалось уже все, «концерт окончен». Вдруг затих огонь на левом фланге плацдарма, где держали оборону девять солдат в главе с офицером. Гуденко пошел на фланг, и вернулся оттуда хмурым. Тогда он промолчал, не хотел нагнетать и без того сложную обстановку, но потом мне рассказал, что на фланг проникли «власовцы» в нашей форме, и приказали этой группе из десяти солдат, ползти за ними, мол, они с соседнего плацдарма и их командир распорядился собрать всех бойцов с берега Одера у себя. Они и пошли с ними, только один боец остался на месте. По дороге, «власовцы», штыками закололи всю эту группу. Гуденко обнаружил их труппы, и рядом с убитыми телами валялись на земле документы наших бойцов. Но Гуденко, вернувшись к нам , не стал ничего рассказывать.

Мы были в конец измотаны преодолением водной преграды и непрерывным боем, вторые сутки не смыкали глаз . Продков у нас с собой не было, что-то нашли пожевать на немецких позициях. Гуденко, вместе с нами, радистами, перешел в подвал деревянного сарая, но сарай подожгли, мы стали задыхаться, у Жоры Хуснудинова от угара началось рвота. Наступил критический момент, наша оборона стала агонизировать, людей в траншеях почти не оставалось. У нас было много раненых, но фельдшера убило еще утром, и кроме как перевязать раненого бойца, мы ничем другим своим товарищам помочь не могли. Лейтенант Пенязьков тоже был ранен. Последнюю немецкую атаку мы отбили уже на рассвете. Гуденко собрал всех выживших, держащихся на ногах. Нас оставалось ровно пятнадцать человек, боеприпасы были фактически на исходе. Мы знали, что этим утром нас уже точно задавят танками. И тут, через Одер, на наш плацдарм пришло подкрепление…

Г.К.- Командование сдержало свое обещание представить выживших к званию Героев Советского Союза?

М.С. - Летом 1945 года был Указ ВС и восемь человек из нашей штурмовой группы, включая Губенко и Пенязькова, получили Звезды Героев.

Г.К. - Чем Вас отметили за участие в захвате и удержании плацдарма на Одере?

М.С.- Ничем. Ни меня, ни Жору не наградили, хотя старший лейтенант Данилов, по приказу командира полка, заполнил на нас наградные листы на ордена Боевого Красного Знамени. Эти листы «ушли наверх» и там видимо где-то затерялись.

То же самое, произошло с наградными листами, за форсирование Мертвой Вислы. Командир роты Носов представил нас к орденам Отечественной Войны, и… «с концами»… Но скажу вам честно, я тогда о наградах совсем не думал, мне бы живым было бы остаться… За Польшу, за январские бои, получил медаль «За Отвагу», и мне хватало. Прошло сорок лет, и я поехал в Краснодар, в гости к Губенко, а в 1987 году приехал в Гомель к Пенязькову. Они , конечно, сильно удивлялись и возмущались, что меня и Жору обделили наградами, хоть мы и участвовали в этой операции с начала до конца, но … «поезд ушел».

Г.К.- Кто из офицеров полка Вам наиболее запомнился?

М.С.- Командир полка Недбаев Василий Иванович. Строгий человек, мог кулаки в дело пустить, но все равно, мужик был хороший. По мере возможности он заботился о людях. Мне запомнился один момент. В Польше, на марше. Недбаев спрашивает капитана, ПНШ по строевой - «Ты на бойцов наградные реляции составил?». Тот отвечает - «Да, как я наградные листы заполню, и меня тут даже стола нет». Недбаев его сразу ударил - «У нас каждый день люди погибают, а тебе стол подавай?! Садись на пенек и пиши!». Запомнился ПНШ по разведке Петр Чернов. Великолепный разведчик, смелый офицер. Начальники штаба полка у нас сменились за последний год войны несколько раз. Предпоследний начштаба, разбился в автокатастрофе, во время переброски дивизии на Одер. После него, начальником штаба полка стал бывший командир стрелкового батальона, одесский еврей Феликс Яковлевич Местер. До войны Местер был артистом Одесского театра. Очень хороший человек был. Начальник боепитания полка Блинов. Как- то остановил меня - «Солдат, что там у тебя за пистолет на ремне? Покажи». Я, по наивности, достал свой трофейный «парабеллум». Он его себе забрал, сказал, что мне такое оружие не положено по уставу, что в нашем полку офицерам пистолетов не хватает. Говорю Блинову - «Я пистолет в бою добыл. Так пусть офицеры себе тоже оружие в атаках добывают!», и бросил кобуру под ноги начбоепиту. В следующем бою, убил одного «фрица» и снял с него «вальтер». Прошло несколько десятков лет, и мы встретились с Блиновым на встрече ветеранов дивизии. Я напомнил ему этот случай, но он не помнил столь мелкий эпизод войны. Вместе посмеялись. В восьмидесятые годы Блинов стал председателем совета ветеранов дивизии. О многих офицерах полка еще можно рассказать, о комбатах Гордееве, Серикове, о ПНШ Сверкунове. Достойное впечатление о себе оставили эти люди.

Г.К.- Каким было отношение простых солдат и сержантов к офицерам штаба?

М.С.- Нормально относились. Тем более, мы прекрасно знали, что - «штабной штабному рознь». Наметанным взглядом всегда можно было сразу определить, кто из штабных офицеров пришел в штаб после двух лет войны в окопах на передовой, а кто всю войну был «канцелярской тыловой крысой». К концу войны, офицерский состав, от комбата и выше, был уже своего рода армейской аристократией, и наличие, например, у комполка своего личного повара и ППЖ не вызывало ни у кого зависти или негодования. Так было во многих частях.

Г.К.- Есть один «стандартный» вопрос , который обычно задается, ветеранам, заканчивавшим войну на немецкой земле. Какими были отношения с местным гражданским немецким населением?

М.С. - У нас почти не было инцидентов связанных с «цивильными» немцами. Помню только один случай. К нам, в 1-й батальон, пришел с пополнением старшина, очень боевой парень, служивший одно время после ранения в комендатуре в Белостоке. Ему дали прозвище - «Сашка - разведчик».

Он действительно был очень отчаянным солдатом, сорви-головой. Гонял на «трофейном» мотоцикле. В одном немецком поселке кто-то застрелил двух гражданских немцев. Выяснилось, что это сделал Сашка-разведчик. Комбат захотел сразу его застрелить, но старшина «смылся» на пару дней, «с глаз долой», и вернулся в батальон, приведя пленного офицера. Комбат передумал его стрелять… Но и «братание» с гражданскими немцами у нас не приветствовалось. Я один раз за подобное дело «слегка пострадал». Немецкий язык я знал хорошо, и в каком-то «германском колхозе», увидев стоящие в ряд трактора, разговорился с пожилым немцем о достоинствах нашей и немецкой сельхозтехники. Я ему рассказывал, какие трактора есть у нас, а он мне подробно о своей немецкой крестьянской жизни. Смотрю, неподалеку стоят: мой ротный Носов и еще один младший лейтенант, известный «стукач», на «СМЕРШ» работал. Носов подзывает меня к себе и спрашивает - «Ты о чем там с немцем беседуешь?». Отвечаю - «О тракторах говорим». А наш «смершевец» такую кислую рожу скорчил, губу презрительно оттопырил. И решили они меня «наказать» и «воспитать», в назидание другим. Через час получаю от Носова приказ - выдвинуться на «нейтралку», расположиться в развалинах двухэтажного дома и докладывать по полевому телефону о проходе наших разведчиков, и прочее. Я возразил, мол, я, все - таки радист, а не телефонист, но ротный в ответ прорычал - «Выполнять приказание!». И просидел я в этом доме на нейтральной полосе, в одиночку, шесть дней, без замены и почти без сна, опасаясь, что немцы меня могут здесь запросто «сцапать». Ночью мимо наша разведка пройдет и больше ни живой души рядом. Напротив меня стояло заброшенное имение, там были оставленные сбежавшими хозяевами свиньи, кролики , куры. Так я туда полез за курами. Немцы меня заметили и буквально завалили минами все имение. Только на седьмой день мне разрешили вернуться в батальон.

Г.К.- А к пленным фашистам отношение было аналогичное?

М.С. - У нас очень редко убивали пленных. Я несколько раз сам брал немцев в плен, но даже мысли не возникало убить уже обезоруженного врага.

Зимой сорок пятого, в Польше, пошел из батальона в полк, поменять аккумулятор для рации. Сплошной линии фронта не было, так я в лесу нарвался на немца с автоматом, и пленил этого «фрица». Немец начал умолять - «Не убивай! Я рабочий. Из Бремена. У меня двое детей!». Привел его в штаб полка. Нец забрали, а мне говорят, передай своему ротному, чтобы он тебя к медали представил. Но я даже не стал об этом разговаривать, еще чего, награду выпрашивать… Обычно всем пленным сохраняли жизнь. Был один случай, что мы взяли в плен троих германцев. Но в батальоне почти не осталось людей, и не было возможности выделить лишнего солдата для конвоирования немцев в тыл полка. Так их просто поставили в строй, только, мы, связисты, нагрузили на них «барабаны» с телефонным проводом. Нас посадили на танки, мы немцев взяли с собой. Зашли в пустой городок, встали на ночевку в каком-то особняке. Комбат говорит мне, переведи немцам, пусть спят в угловой комнате и носа оттуда не кажут. Утром просыпаемся, одного немца не хватает! Комбат распсиховался, хотел застрелить двух оставшихся. Смотрим в окно, а там, «третий» немец носит воду и рубит дрова для нашей полевой кухни, а повар сидит с автоматом и наблюдает за «помощником».

На второй день мимо нас проходила колонна пленных, там мы своих «кухработников из вермахта» туда сдали под расписку. Немцы ведь тоже разные попадались, не все одним миром мазаны. Мне несколько раз приходилось видеть, как немцы- перебежчики, под огнем, вели пропаганду через динамики, уговаривая своих бывших товарищей по оружию, сдаться к нам в плен, и прекратить сражаться за кровавую бешеную собаку и палача Гитлера. Но были моменты, когда пленного расстреливали по приказу старшего офицера. Я хорошо помню один эпизод, случившийся в те же зимние дни, когда не было явной, сплошной линии фронта и стычки с врагом возникали со всех сторон. Нас было восемь человек, все из роты связи. Засели в одном из домов. Как раз к нам пришел замполит полка майор Клупт с каким-то штабным офицером. Смотрим, к дому, по снежной равнине, цепью идут немцы. Насчитали 36 человек в цепи. Клупт кричит - «Отходим!», и, со своим штабным сопровождающим, сигает в окно со второй стороны дома и бежит к штабу полка. А нам Данилов приказал оставаться на своих местах и затаиться. Мы приготовились к бою. Немец подошли к дому, заметили телефонный провод, перерезали его и двинулись дальше. Сразу за нашим домом был пригорок, и как только они стали по нему подниматься, мы выскочили с тыла и стали косить их из автоматов. Завязался стрелковый бой. Да еще немецкие артиллеристы подумали, что на пригорке русские замышляют атаку и дали ювелирно точный залп, прямо по своим. Одним словом - 35 убитых немцев, а одного, раненого, мы привели в штаб, к тому же замполиту Клупту. Замполит владел немецким языком и сам стал допрашивать пленного. Тот рассказал, что вся эта группа была из курсантов диверсионной школы, что школа эвакуировалась без них, и они, курсанты, пытались самостоятельно пробиться на запад к своим частям. Комиссар Клупт сказал стоящим вокруг бойцам, что это диверсант, а таких - убивать надо, и приказал расстрелять пленного . Какой-то боец вывел пленного на двор. Я по молодости лет был любопытным и пошел посмотреть на расстрел. Немец истошно кричал - «Пожалейте! Я жить хочу!», и в его голосе было столько мольбы и отчаяния. Боец два раза наводил на него автомат, но снова отводил дуло в сторону, потом сказал - «Не могу, да ну его!». Подошел другой солдат, с перевязанной раненой рукой, и стал материть своего товарища - «А ну дай сюда автомат! Ты что с ним чикаешься!? Они у меня всю семью убили!», и выпустил в диверсанта длинную очередь из автомата. Он имел право на месть.

Г.К.- Вы нередко упоминаете серьезные потери, понесенные полком во время беспрерывного четырехмесячного наступления в 1945 году. Как часто полк получал пополнение?

М.С. - Полк пополняли каждый месяц, старались довести списочный состав до полутора тысяч человек. В 1945 году нас в основном пополняли нашими бывшими военнопленными и «ост» - рабочими. Бывшим военнопленным приходилось тяжелее, чем другим .Отношение к ним в солдатской среде было разным. И так, это были морально подавленные и всегда голодные люди, так всегда находился какой-нибудь « чересчур правильный комсомолец-патриот», который «тыкал им пленом в глаза». Мол, мы четыре года в окопах, кровью в боях истекали и кровью «умывались», а вы, предатели, где вы были? в плену отсиделись!», и так далее, в таком же духе. Это же было просто клеймо - «Сдался в плен» - или - «Изменил воинской присяге». И ничто не принималось во внимание, и после войны тоже. И когда кто-то из бывших пленных говорил, что он в плен попал раненым, ему сразу некоторые «ветераны полка» отвечали - «да вас послушать, вы все ранеными в плен попали, можно подумать, что немцы только одни госпиталя в плен брали!». И в бою, бывших пленных, зачастую посылали первыми вперед. Так было... Но я не разделял подобного негативного отношения некоторых солдат к этим людям, пережившим лютую фашистскую неволю, и старался им помогать. Ведь разные судьбы были у тех людей, а трагедия и беда одна - плен…Вот, видите фотографию. Сделана эта карточка в Германии, сразу после войны. Подошли ко мне трое наших бойцов, из бывших пленных, и сказали - «Сфотографироваться с тобой на память хотим. Ты с нами всегда человеком был». Один из них, грузин Гагуадзе, видите на снимке, стоит в немецкой, «африканской» , в «роммелевской» форме. Как они в этих песочного цвета мундирах к нам на пополнение пришли, так в этой форме и воевали.

Г.К. - Где Вы встретили день Победы?

М.С.- В начале мая полк вел тяжелые бои на полуострове Рерик. Девятого мая, все, что осталось от нашего полка, было выстроено на плацу в городе Вустров. Обстановка была самая торжественная. Барабанная дробь, знамя полка перед строем. К нам вышел наш начальник штаба майор Местер и произнес - «Война с немецко-фашистскими захватчиками закончилась! Подписан акт о полной и безоговорочной капитуляции германских войск! Пусть в ваших сердцах живет вечное сознание того, что немалая доля вашего ратного труда заложена в великую Победу над фашизмом! Вечная память тем, кто не дожил до этого дня! Помните о них!». Сначала стояла тишина. У многих из нас от волнения «был ком в горле». У многих солдат и офицеров, у взрослых мужчин, десятки раз смотревших прямо в глаза смерти, я впервые увидел слезы… Такое не забывается никогда.

Трудно словами передать то состояние радости и грусти, что принесла нам Победа: радости, что настал конец страшному кровопролитию, и грусти, о тысячах молодых ребят, погибших на полях сражений, так и не успев познать жизнь…

| Интервью и лит.обработка: | Г. Койфман |