– Родился в 1922 году в маленьком городке Градижск недалеко от Кременчуга, но в 1929 году семья перебралась в Херсон. Отец работал снабженцем на трактороремонтном заводе. Рос патриотом, в 15 лет вступил в комсомол. В 1939 году окончил десять классов средней школы и в сентябре того же года стал студентом Днепропетровского химико-технологического института имени Дзержинского.

– В сорок первом году, конкретно в вашей студенческой среде, были разговоры о возможной войне с Германией?

– Не было. Студенты были полностью поглощены учебой, комсомольской работой, и хоть каждый из нас проходил в институте первоначальную военную подготовку и сдавал нормы на значок «Ворошиловский стрелок» и тому подобное, но будущее виделось мирным и безоблачным. Выступление Молотова о германском вторжении у молодежи не вызвало никакой паники, все мои товарищи были уверены, что «Наш отпор и могуч и суров» и с немцами покончат за считанные недели. Старшее поколение отреагировало совершенно иначе: люди с жизненным опытом и не опьяненные ежедневной шапкозакидательской пропагандой о нашем превосходстве во всем сразу осознали, что впереди – долгие годы жестокого военного лиха. Мы сдавали летнюю сессию, и сразу увидели разницу в отношении преподавателей к нам: на некоторых экзаменах просто брали зачетки у студентов и сразу ставили неплохие оценки, понимая, что нам скоро придется уходить на войну. А мы… Через дорогу от здания института висел огромный лозунг – «Будем бить врага на его территории!». И мы верили. И верили не только этому лозунгу… Где-то через неделю всех студентов первых двух курсов собрали вместе и перед нами выступил секретарь комсомольского бюро института. Речь его была короткой: «У всех студентов отсрочка, броня от армейского призыва до окончания войны, но сейчас складывается сложная ситуация. На заводах города большинство рабочих уже призвано в Красную Армию, оголилось огромное количество рабочих мест, и надо помочь Родине и рабочему классу!» Надо так надо, если комсомол направляет, так это свято. Я получил направление на комбайновый завод имени Ворошилова, уже перешедший на выпуск артиллерийских снарядов. Мы работали на заводах и параллельно сдавали сессию. Я с товарищами еще в первые дни июля пошел в военкомат записываться добровольцем на фронт. Мы узнали, что формируется из студентов-комсомольцев Коммунистический добровольческий полк. Но нам отказали, сказав, что уже есть заявления от семи тысяч добровольцев, и от желающих отбоя нет, а им нужно отобрать в эту часть только полторы тысячи человек. Потом спрашивают: «Вы, вообще, с какого института?» – «С химико-технологического» – «С вашего никого не берем. У вас железная бронь. Только по специальному разрешению будем направлять в военные училища». Мы усмехнулись, война ни сегодня-завтра кончится, зачем нам тыловые училища. Прошло еще две недели, и мы с товарищами пришли уже в отдел кадров с просьбой снять с нас бронь. Стояли у дверей отдела кадров до вечера, пока нам не сообщили, что наша просьба удовлетворена и бронь аннулирована. Утром опять являемся в военкомат, причем пришли все, никто не «сошел с дистанции». В военкомате просим отправить добровольцами на фронт. Ответ – «Ждите вызова».

Тридцатого июля меня призвали и отправили в Днепропетровское артиллерийское училище, формируемое на базе окружных курсов усовершенствования артиллерийского комсостава. Набрали в училище две с половиной тысячи днепропетровских студентов и вчерашних выпускников городских средних школ, добавили человек триста, призванных из запаса. Всех набранных привели колонной на территорию курсов, и объявили, что с сегодняшнего дня мы зачислены в Красную Армию и являемся курсантами ДАУ (Днепропетровское артиллерийское училище. – Прим. автора). Через три дня все училище было отправлено на дальние оборонительные подступы к городу. Мы заняли указанный рубеж и стали готовить для себя оборонительные укрепления. Это в районе Краснополья, к югу от города, в сторону Запорожья.

– Если я Вас правильно понял, то получается, что три тысячи человек на третий день после призыва без какой либо подготовки бросили на передовую?

– Фактически, да, но есть свои нюансы. Перед войной в старших классах средних школ и в вузах была хорошо поставлена первоначальная военная подготовка. Стрелять из винтовки умели все без исключения, и, кроме того, мы знали как кидать гранаты, хотя на занятиях бросали только болванки. Проблема была с оружием и обмундированием. На такую ораву сразу не смогли найти достаточно оружия, поэтому наше училище заняло оборонительный рубеж, когда у курсантов была одна винтовка на троих. Но вскоре нам прямо в окопы привезли винтовки, но почти все без штыков. Курсантам выдали сначала по двадцать патронов на винтовку, и к моменту вступления в бой примерно 80% курсантов имели личное оружие. Стрелковое оружие было разношерстным: кому-то выдали «трехлинейку», кто-то получил СВТ. А потом привезли трофейные винтовки, захваченные у поляков в тридцать девятом году. Но к ним не было патронов. Нам также привезли противотанковые гранаты и бутылки с «коктейлем Молотова». Совсем не было ручных гранат, а про автоматы мы тогда и не слышали. Училище прибыло на передовую, имея в своем составе только одну батарею из трех 76-мм, так называемых шнейдеровских орудий, еще дореволюционного выпуска, и малый запас снарядов. Нас спасло следующее: с момента прибытия на позиции и до вступления в первый бой у нас был запас времени – две с половиной недели. И за этот короткий период командиры смогли подготовить курсантов к бою. Комсостав обучал нас тактике ведения пехотного боя, приемам штыкового боя, мы тренировались бросать гранаты и как правильно окапываться. За две недели, сколько успели, прошли курс боевой подготовки. Вооружение добывалось любыми способами. Через наши позиции откатывались остатки разбитых частей. Так мы их «раскулачивали» под расписку, забирая оружие по-махновски. Пару раз доходило до перестрелок – некоторые отступающие не хотели добровольно его отдавать, несмотря на то, что шли в тылы на переформировку, а не с нами – в атаку. Командиры выкручивались как могли, воевать-то чем-то надо. Патроны и остальное снаряжение дополняли с миру по нитке до комплекта уже прямо перед первым боем, но опять же, на всех не хватило. Станковых и ручных пулеметов у нас вообще не было, но через две недели с нами в линию обороны встала кавалерийская дивизия. Так, я видел, как несколько пулеметных расчетов от кавалеристов были переданы в распоряжение командования училища. Уже в конце августа училище имело свою пулеметную роту. Сзади нас встали зенитчики на прямой наводке. Смех и грех был с нашим обмундированием. Невозможно было сразу найти три тысячи комплектов обмундирования, а главное, не нашлось сапог. Многие так и пошли в бой в гражданских ботиночках. Но все эти издержки никак не влияли на наш боевой дух. Что-то воспринималось с юмором, а на остальное просто не обращали внимания... Еще одна деталь: несмотря на то, что воевали мы простыми стрелками, наши курсантские подразделения, как это принято в артиллерии, делились на батареи и дивизионы. Моей батареей командовал капитан Воронцов. Еще один важный аспект. На каждые десять курсантов приходился один человек из комсостава. А это были опытные и кадровые командиры. Поэтому мы очень грамотно оборудовали наши оборонительные позиции, не забыв сделать разветвленные ходы сообщений.

– Вы имели информацию, что происходит на других участках фронта ?

– Мимо наших позиций потоком шли колонны беженцев, везли раненых или же просто отходили разрозненные группы красноармейцев из разбитых в первых приграничных боях частей. От отступавших мы чего только не наслушались: и мол, немец давит, немец – сила, у немцев сплошь один танки, все небо – немецкое, что немецкие летчики наших «сталинских соколов сбивают пачками», и что скоро нам всем хана и спасения нет. Но если рассказчики видели, что рядом с нами стоит какой-то лейтенант или политрук, то ничего не говорили, а шли молча. Но если уж проходили рядом с рядовыми курсантами, то говорили напрямую все, что думали, не боясь, и ничего хорошего мы от них не слышали. Эти люди были морально сломлены. А мы, курсанты, все были молодые патриоты, воспитанные при советской власти, и были готовы умереть за Родину в любую секунду. Все эти панические настроения нами просто презирались. Мы тогда еще не знали цену жизни.

Один фактор я обязан упомянуть. В училище были отличные политруки, кадровые комиссары, которые умели убеждать и поднять боевой дух, и настроить на бой. Кстати, весь политсостав училища ходил в атаки вместе с курсантами, и, насколько мне известно, никто из наших политруков не выжил.

– Первый свой бой хорошо помните?

– Первый бой помню смутно. Мы пошли в атаку, и все было как будто во сне. Вскочил вместе со всеми, побежал вперед, что-то кричал, стрелял на бегу... а затем провал. Очнулся уже лежа на земле рядом с другими курсантами. Мы залегли под пулеметным и минометным огнем. Все куда-то стреляют, но немцев не видно… А вот первого своего убитого немца я хорошо запомнил. Нас с утра дважды бомбили, а затем был долгий артиллерийский и минометный обстрел, под прикрытием которого немцы пошли в атаку. Какая-то серая масса идет на тебя, наши все стреляют, не видя лиц и не особо целясь. Вдруг я увидел, что справа от меня, метрах в пяти, кто-то спрыгнул в нашу траншею. Поворачиваюсь – а это здоровый немец. И я от живота, не целясь, моментально выстрелил. Он упал... я понял, что убил его. Первый раз в жизни... убил! И меня тогда охватил ужас. Я бежал по ходу сообщений, долго… бежал и задыхался. Оглядываюсь – а этот немец так и лежит на том же месте. И я снова побежал, пока меня не схватил за рукав мой сосед по траншее, пожилой боец из кавалерийской дивизии: «Сынок, ты что на одном месте крутишься-вертишься!? Стрелять умеешь, так давай стреляй! Ждешь, когда тебя подстрелят?! Запомни! Не убьешь ты – убьют тебя! Давай, становись рядом со мной!»

А у меня пелена встала перед глазами от стресса, оттого, что я сейчас убил человека. Немцы тогда еще не воспринимались нами как смертельные враги, которых надо всех до единого истреблять, как бешеных собак. Оказалось, что я все время бегал на одном месте рядом с убитым немцем... А потом туман в глазах рассеялся, я увидел фигуры в двадцати метрах перед собой. И опять стал стрелять вместе с теми, кто еще оставался живой в окопах. И я застрелил еще одного... метров с десяти… Точно, мой второй.

Эта немецкая атака захлебнулась, и они откатились назад. Я подошел к трупу застреленного мною в траншее немца, долго смотрел на него и не мог успокоиться... как... как… Молодой, высокий немец... А потом перестал обращать на его труп внимание.

От меня долго не отходил тот кавалерист, он все пытался опять и опять объяснить самый простой принцип войны – «Или ты, или тебя». Мне потом много пришлось убивать, десятки раз... но этого первого своего немца забыть не могу… Хоть и выглядел я внешне как гренадер – здоровый, рост за сто девяносто сантиметров, но всегда был, как говорится, домашним мальчиком, тихоней, совершенно не умел драться и особой храбростью в юности не отличался. А тут за один бой полностью поменялся. И после этого – ни жалости, ни сомнений.

В этот день у немцев все шло по обычному стандартному распорядку, который они в начале войны неуклонно соблюдали: в шесть вечера они прекращали воевать, уходили на отдых до утра. А мы собирали тела убитых и раненых, забирали патроны у погибших, восстанавливали свои разбитые окопы.

Возле меня, метрах в пяти, присела покурить группа из шести курсантов. И вдруг одиночная мина попадает прямо в них. Всех уложило наповал! Мы сели возле погибших. И кто-то из ребят тихо запел первую строчку «Интернационала»… Просидели возле убитых всю ночь. А на рассвете пошли в атаку.

Сначала поднялись с фланга кавалеристы в пешем строю. Немцы их всех до единого выкосили огнем. А потом наступила наша очередь идти в атаку. За первые четыре дня оборонительных боев и наших непрерывных контратак училище потеряло 70% личного состава. В августе, в одной из атак, я получил пулевое ранение в ногу.

– Тяжелое ранение?

– Нет, легкое. Пуля прошла навылет. Я мог сам идти, да еще тяжелораненого товарища на себе вынес в тыл. Кругом идет бой, артобстрел не прекращается. Дотащил его до санитарного блиндажа, его было видно издалека, там еще флаг развивался с красным крестом. Ступеньки крутые вниз, а у меня уже силы кончились, крови много потерял. Как раненого спустить в блиндаж? Кричу: «Помогите, здесь раненые!» Но никто не вышел. Спускаюсь один... а там, за натянутой плащ-палаткой, военврач, со «шпалой» в петлице... забился в угол от страха, напялив на себя каску. А рядом три санитарки, молодые девушки, ревут в один голос. Говорю им: «Нас двое раненых, надо помочь». Никакой реакции – все просто обезумели от страха. И тогда я впервые в жизни заматерился. Так на них наорал, что они немного пришли в чувство. Но выйти из блиндажа наверх они по-прежнему боялись. Сказал военврачу: «Товарищ капитан, пойдемте со мной!» Занесли раненого. Санитарки стали перевязывать. Мне рану обработали и зашили. Я встаю... военврач спрашивает: «Куда?» – «Покурить…» Вернулся к ребятам, на передовую.

– Немцы делали попытки как-то воздействовать на боевой дух обороняющихся, разложить курсантов?

– Я не помню, чтобы именно нас пытались распропагандировать, например, чтобы через громкоговорящие установки обращались с призывами – “Красные юнкера, сдавайтесь!» Они знали, что в обороне против них стоят курсанты, и понимали, что нас нельзя заставить сдаться. Обычные листовки они кидали с самолетов во время бомбежек. Листовки обычные, со стандартным текстом – «Бей жида-политрука!». На другой стороне листовки, на обороте, – пропуск в плен… Почти все наши курсанты были комсомольцами. Мы обороняли свой родной город. Кроме того, у нас 25% личного состава были днепропетровские евреи. Так о какой сдаче в плен могла, вообще, идти речь?! За все время обороны помню только один случай, что курсанта расстреляли за дезертирство с поля боя.

А на левом фланге от курсантов в оборону встала дивизия, сформированная из приписного состава, из местных запасников, призванных из сельских районов. Так там всякого хватало в то проклятое лето сорок первого. И хватало повального драпа, когда толпой поднимали руки вверх, как только видели первый немецкий танк. Стойкими в летних боях сорок первого года были только кадровые части Красной Армии. А остальные… лучше не вспоминать…

Шпионов засылали нашу оборону прощупать. Одного такого я видел лично. Как-то пришел в штаб дивизиона с донесением, а там как раз начштаба майор Яровецкий допрашивает одного подозрительного гражданского парня. Рядом с домом сидел и курил на скамейке наш командир полковник Отопол-Дубровицкий (Атонов-Дубровицкий?) – добрейшей души человек, отличный артиллерист, воевавший офицером еще в Первую мировую. Он слышит все вопросы начштаба к задержанному и говорит мне: «Что он с ним лясы точит? Ты посмотри на него внимательно! Одет в старые штаны, две косоворотки – одна поверх другой. Босой, веревкой подпоясан, руки и ноги грязные – вырядился, как в театре. А речь-то грамотная, городская! Явный шпион!» Начштаба услышал слова полковника, до него дошло, что все выглядит подозрительно, он сразу вызвал двух красноармейцев и приказал доставить задержанного в штаб училища. Ребята засмеялись: «Доставим, куда он денется». Но только отошли за ворота, как этот хлопец кинулся наутек. Крики – «Стой! Стрелять буду!»

Догнали, связали. Через пару дней снова пришел в штаб. Полковник меня увидел и сказал: «Знаешь, кто это был? Не просто шпион, а резидент. Владеет кроме русского языка еще английским, немецким и французским».

– Расскажите о комсоставе училища? Кто вам особо запомнился?

– Училищем командовал комбриг Михаил Осипович Петров. Комиссаром училища был Шварц. Начальник штаба – полковник Тельнов. Дивизионами командовали полковники Лавров, Бакланов, Епифанов и уже упомянутый мной Атонов-Дубровицкий. Судьбу комбрига Петрова я достоверно не знаю. Его тяжело ранило 6 августа в обе ноги, и комбрига отправили в тыл. После войны один из бывших курсантов мне рассказал, как он слышал от кого-то, что Петров, уже будучи генералом, погиб осенью сорок третьего года на Калининском фронте – попал в немецкую засаду и был убит. Комсостав училища погиб почти полностью в сентябрьских боях на левом берегу Днепра. Выжил тогда только майор Омельчук и еще несколько взводных лейтенантов.

– В конце августа был приказ о выводе училища в тыл. В строю еще оставались примерно девятьсот человек. Почему был отменен этот приказ ? Ведь училище уже было заменено свежими частями и стояло во второй линии обороны города, и вроде сил для защиты Днепропетровска на передовой на тот момент хватало на всех направлениях.

– После войны был разговор между выжившими в сорок первом курсантами на эту тему. Никто точно не знает, почему приказ о выводе училища в глубокий тыл был отменен. Я думаю, причина в следующем. Немцы переправились по уцелевшему мосту на левый берег Днепра и захватили плацдарм. Это место называется Ломовка. Мы несколько раз ходили в атаку, но не смогли продвинуться. Потом нас сменили новые дивизии – подошли танкисты. Но немцев сбить с плацдарма не вышло.

После отвода с передовой был оглашен приказ о передислокации училища в глубокий тыл. Был отправлен первый эшелон с имуществом училища на место новой дислокации ДАУ в Томск. Меня, как легкораненого, в составе небольшой группы из двадцати курсантов отправили с первой партией. Это было, кажется, 9-го сентября. А следующая группа курсантов прибыла только в конце октября уже из Харькова. В Томске оказалось всего пятьдесят курсантов из нашего набора, и этого с трудом хватило на укомплектование одной курсантской батареи. Прибывшие вслед за нами товарищи рассказали, что училище отдельными подразделениями участвовало в боях за город, и к своим вышло живыми всего человек сто. Они отступали к Харькову.

Большей части из выживших на месте присвоили звание младших лейтенантов, на них заполнили наградные листы и распределили по частям, а часть курсантов отправили в Томск.

– В конце июня сорок первого года в Днепропетровске был сформирован 1-й Добровольческий полк политбойцов, на 80% состоявший из студентов – комсомольцев днепропетровских вузов, – этот полк погиб в боях в районе Первомайска. Тысяча добровольцев. После войны нашли только двадцать два человека в живых из состава этого полка.

А сколько выжило из курсантов-добровольцев ДАУ?

– Осенью сорок первого в живых в строю оставалось сто пятьдесят человек курсантов. Это без учета тех курсантов, кто был ранен в первых боях за Днепропетровск и отправлен в тыловые санбаты и госпиталя. Что с ними было дальше, никто не знает, но в училище они не вернулись. Впереди у нас было три с половиной года жестокой войны, и шансов уцелеть в этой мясорубке у нас было немного. Человек тридцать бывших курсантов нашли после войны, когда создавали музей боевой славы. Я очень надеюсь, что нас выжило больше.

Статистика потерь по первому набору ДАУ страшная. Сколько прошли войну и остались живы? Один из двадцати? Из тридцати? С моего курса института, из тех, кто со мной вместе попал в артиллерийское училище, только я один вернулся живым с войны… Судьба нашего курсантского полка ДАУ мало чем отличалась от участи других подобных подразделений, сформированных из курсантов. Например, в доме напротив живет участник войны по фамилии Рудник, он попал на передовую в Сталинград в составе сводного полка курсантов Грозненского пехотного училища. От полка в две тысячи пятьсот человек через десять дней боев осталось девять человек в строю. Подо Ржевом я лично видел, как в атаку шла стрелковая бригада, сформированная из курсантов военных училищ. Один батальон был с летными петлицами. Спросили: «Кто такие?» Отвечают: «С летного училища». Их в пехоту всем курсом отправили – все равно летать не на чем. Никто из них целым из боя не вышел, всех положили…

Всем известен подвиг подольских курсантов, закрывших грудью столицу, у них процентов 20% в живых осталось. Один из них, тоже рядом со мной живет, Павел Исаакович Буянер, про те бои рассказал. В 1946 году у нас в гарнизоне был молодой капитан по фамилии Новиков. Имел пять нашивок за ранения. Один раз стали с ним вспоминать войну, и я упомянул в разговоре с ним, что мне довелось воевать подо Ржевом. Он ответил, что и он там побывал, и что Ржев – это не самое страшное место на войне. Потом он рассказал о себе. Весной сорок второго года на Волховский фронт привезли четыре бригады, полностью сформированные из курсантов пехотных тыловых училищ. Их бросили в прорыв под Мясным Бором, где эти бригады попали в окружение. Два месяца в окружении, дикий голод и полное отчаяние. Из его 22-й отдельной стрелковой бригады, из почти пяти тысяч бойцов и командиров вышло к своим двести человек. Их откормили, переодели и часть бывших курсантов отправили на курсы младших лейтенантов. Но по насмешке судьбы в сентябре весь этот курс ушел на пополнение подо Ржев, и там последних ребят из этой бригады добили.

– Что ждало курсантов ДАУ в Томске?

– Прибыли в военный городок ТАУ (1-е Томское артиллерийское училище). Нам указали на отдельно стоящий двухэтажный корпус, сказали, что здесь теперь будет дислоцировано ваше ДАУ. Как я уже заметил, к ноябрю нас набралось всего пятьдесят человек из курсантского полка, и в конечном итоге всех свели в две учебные батареи. Остальной набор провели на месте. Курс обучения будущих командиров-артиллеристов продлился всего пять месяцев. А в ноябре, с подозрением на сыпной тиф, я попал в лазарет. Оттуда перевели в городскую больницу и там определили, что у меня скарлатина. Пришлось провести полтора месяца в карантине. Вернулся в свою учебную батарею, а там по ускоренной программе курсанты уже столько материала прошли, что я опешил: «Как все наверстаю?!»

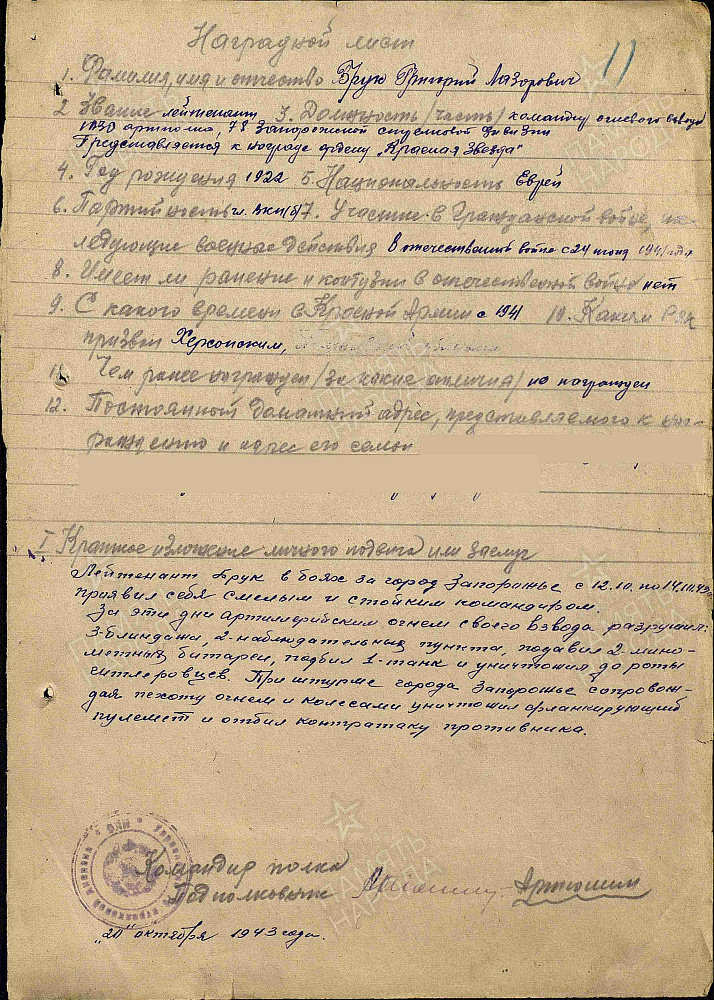

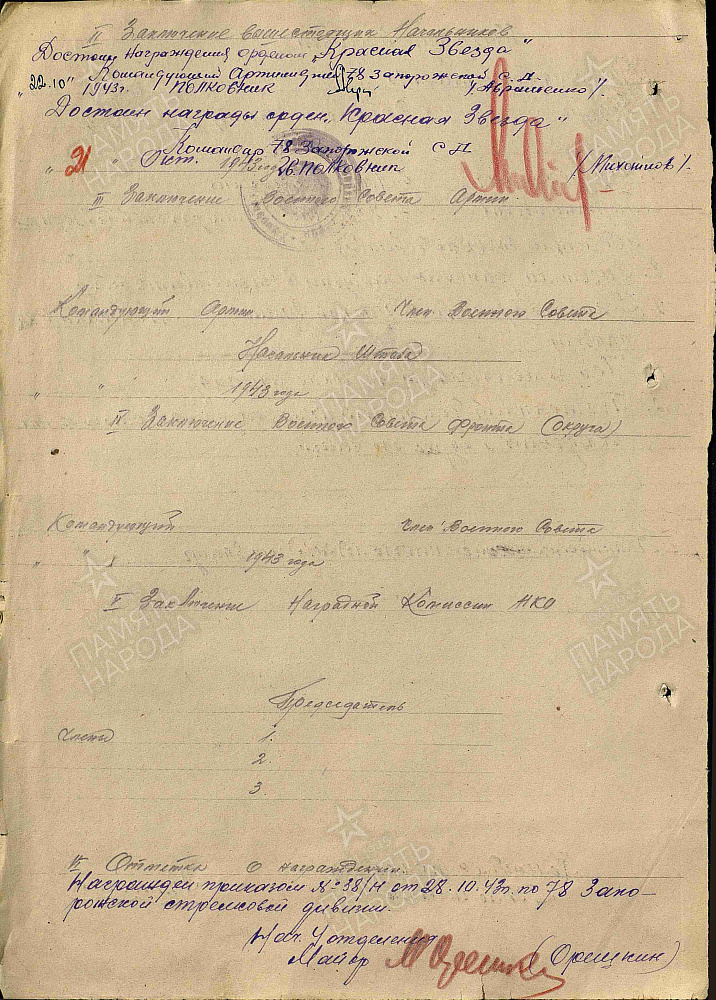

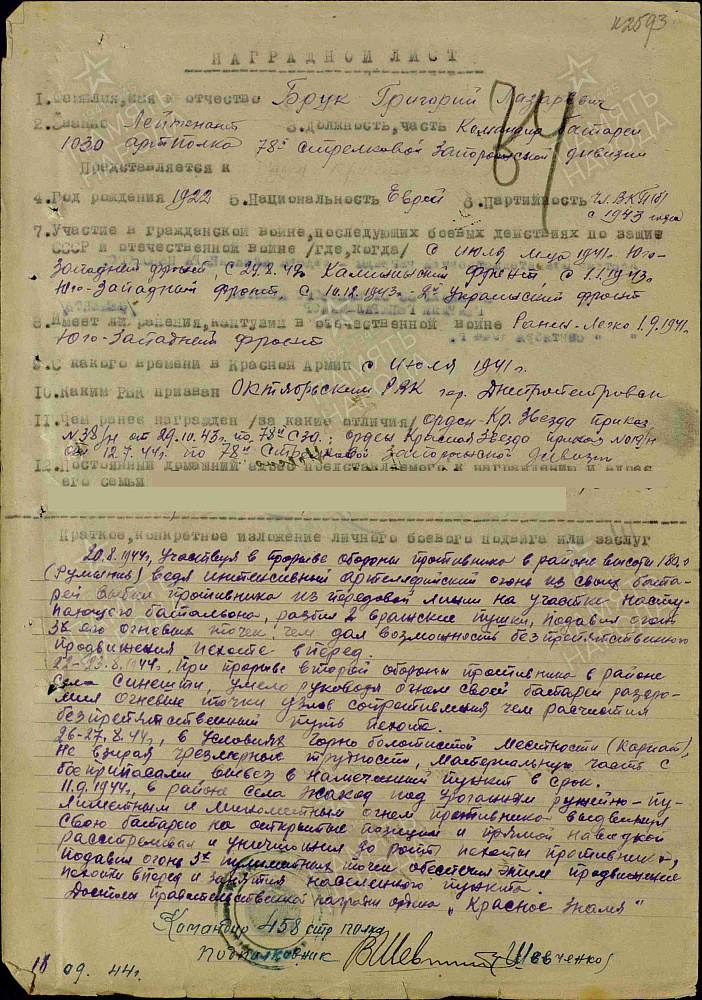

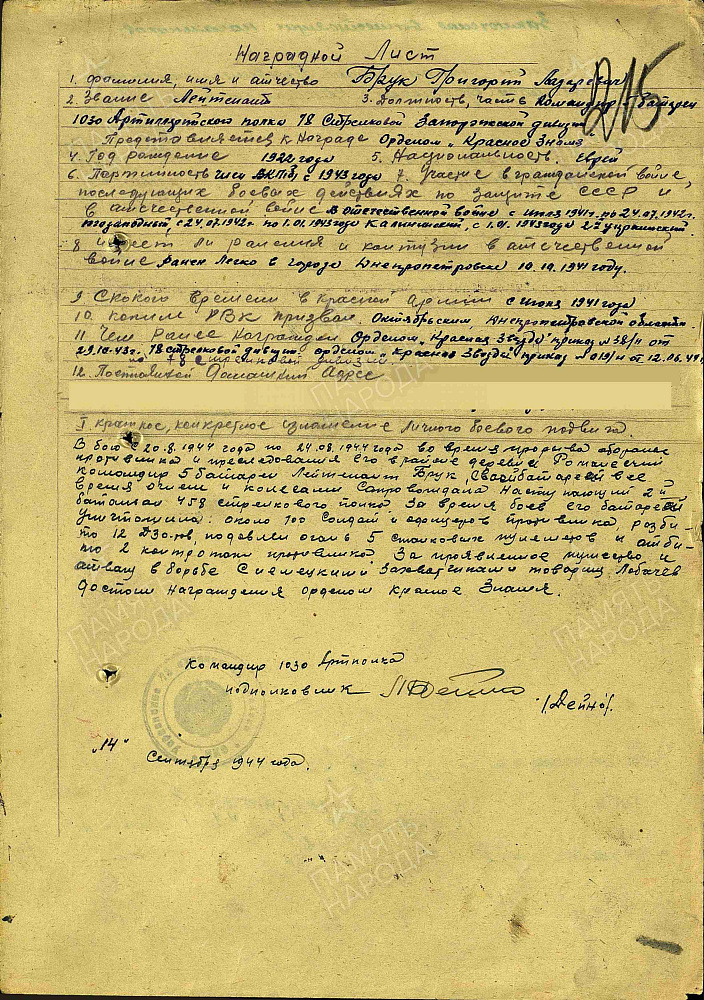

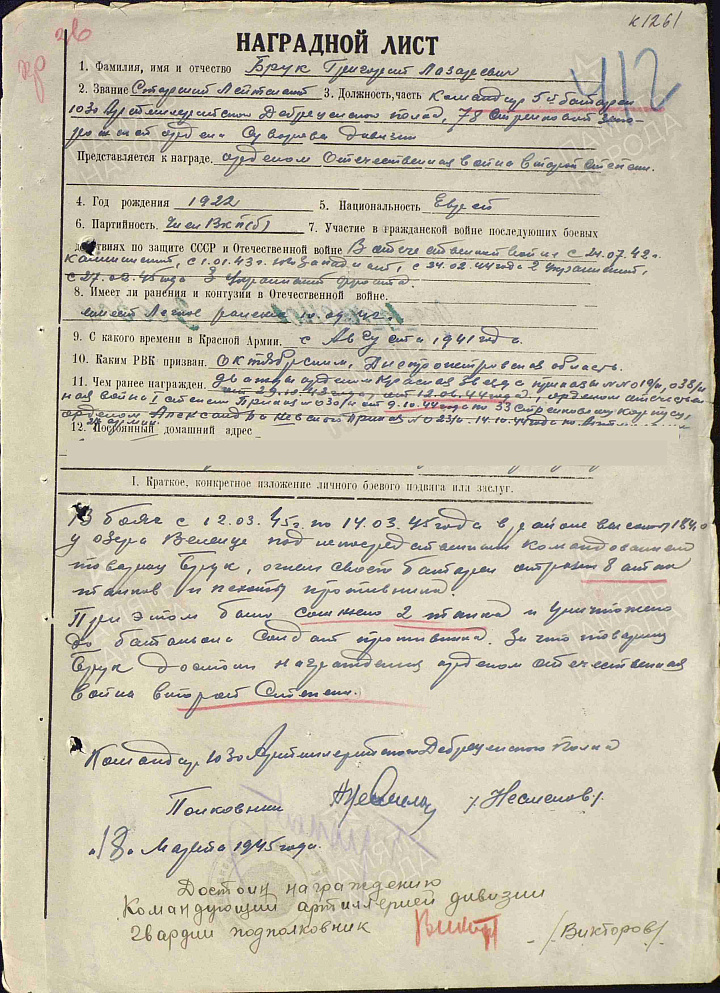

Учили воевать на гаубицах калибра 122-мм и 152-мм. Кроме матчасти орудий, топографии и прочих артиллерийских премудростей, мы также изучали трактора НАТИ, на которых эти пушки перевозились. Успели провести несколько учебных стрельб, от каждого отделения выбирался один стреляющий. Одели нас в обычные шинели, яловые сапоги, на головах буденовки... каждый день часов восемь мы проводили в поле, в сугробах на учебных занятиях. А морозы в ту зиму стояли лютые, никому из нас мало не показалось. Каждое утро кросс вокруг военного городка в нательных рубахах... а сколько там градусов на термометре никого из комсостава училища, видимо, особо не заботило. Курсантский паек был урезан, так как в Томск эвакуировали несколько военных училищ, и дать нам положенный паек было невозможно. Так что, наголодавшись и намерзшись, мы ждали отправки в действующую армию, как манны небесной. В начале весны сорок второго года нам присвоили звания младших лейтенантов, выдали белые полушубки, и эшелон с только что выпущенными командирами-артиллеристами 1-го выпуска ДАУ отправили на фронт. В Ярославле начали распределять по частям. Почти весь выпуск попал на Северо-Западный и Калининский фронты. Я получил направление в 1030-й артиллерийский полк 78-й стрелковой дивизии, только что прибывшей на Калининский фронт после формировки в Средней Азии. Дивизия стояла в Костроме, в резерве фронта. Дивизионы артполка были полностью укомплектованы, и поначалу меня назначили командиром взвода боепитания дивизиона. Через несколько месяцев я стал командиром огневого взвода, а после взятия Запорожья меня назначили командиром 5-й батареи 2-го дивизиона 1030-го артполка. В этой должности я прошел до конца войны.

– В июле 1942 года ваша 78-я СД была выведена из резерва и брошена в бой. В исторической литературе твердо закрепилось определение тех боев – «Ржевская мясорубка». Что хотелось бы рассказать о летних боях сорок второго года подо Ржевом?

– Я не думаю, что у кого-нибудь из выживших фронтовиков – участников тех боев за Ржев – есть малейшее желание говорить полную правду о тех событиях. Слишком эта правда будет жестокой. Мясорубка она и есть... За три дня всю дивизию пустили под нож. Стрелковые полки были выбиты полностью. И ведь зря, совершенно бездарно столько людей погубили. Причем наша дивизия не первой пробивала немецкую оборону и входила в прорыв по трупам наступавших в первой волне. На четвертый день в атаку в пешем строю послали всех кого смогли набрать по тылам: артиллеристов, ездовых, саперов, связистов, обозников, штабную челядь вместе с «придурками», и все равно – бесполезно. От нашего дивизиона послали в первую цепь атакующих все взводы управления, часть орудийной прислуги и меня с частью взвода, мне приказали дать в пехоту десять человек.

Во взводе подвоза боепитания служили одни пожилые мужики, почти все – бывшие крестьяне в возрасте под пятьдесят лет, и у каждого из них дома детей семеро по лавкам. Кого-то надо было оставить с лошадьми в тылу, у нас было пятьдесят две лошади для подвоза снарядов. Вот и делай выбор, кто пойдет сегодня в атаку вместе с тобой умирать, а кто – нет. Жутко...

Артиллерийская поддержка наступления была, скажем честно, символической. Весь боекомплект был выпущен по немцам за первые два дня, и уже на третий день наступления на каждое орудие был выделен лимит – по три снаряда. Боекомплект пополнить не смогли: дороги размыло идущим несколько суток подряд ливневым дождем – разверзлись хляби небесные в самый неподходящий момент. Все вокруг моментально превратилось в непроходимое болото, в котором застревали танки, машины... лошади садились в грязь буквально по брюхо. И вперед, товарищи красноармейцы, в лоб на пулеметы и на не подавленную немецкую артиллерию, расстреливающую нас с прямой наводки… Перед атакой политруки идут по остаткам траншеи, обращаются к красноармейцам: «Товарищи! До Ржева осталось несколько километров! Даешь Ржев!»

Двести метров пройдем, утопая в болотной жиже. А навстречу – стена огня! Кто жив – назад отползает... Через час снова отдается приказ – «Вперед! В атаку!» И, застревая в грязи и крови, мы вновь идем вперед. После этого непрерывного ливня вся земля перед нами превратилась в непролазное болото. Месиво грязи, заваленное нашими трупами. И ни шагу назад, в буквальном смысле... Поле боя перед нами выглядело как картина из ада. Там сложно было не сойти с ума. Лежишь под огнем среди трупов в этом болоте, небо с овчинку, ищешь, кто еще живой. А вот, совсем рядом боец с распоротым осколками животом пытается затолкать обратно вывалившиеся кишки. Смотришь в другую сторону – а там в мутной жиже разорванные на куски товарищи.

Все время приходили из тыла маршевые роты и батальоны. Их без промедления бросали в бой. Кто-то из штабных потом говорил, что наша дивизия смогла прорваться вперед на шесть километров. Но какой ценой! Через три дня вместо нас в развалившиеся траншеи пришла свежая стрелковая бригада, сформированная из курсантов. И тогда счастливчикам из оставшихся артиллеристов и тыловиков разрешили вернуться на свои батареи и подразделения. Я возвратился в свой взвод только с двумя товарищами.

Ожесточенные ежедневные бои за Ржев для нашей дивизии еще продолжались до конца сентября. Только в середине осени нас отвели на берег Волги, где мы заняли позиции и простояли там в обороне до декабря. Затем нас вывели на переформировку, где мы пробыли месяц, пока в январе 1943 года нас не перебросили на Донбасс, где дивизия была снова разбита, попав в окружение.

– Что происходило с Вами в зимнем Харьковском окружении 1943 года?

– Хоть и называется оно «Харьковским», но от нас до Харькова километров двести было. Мы выгрузились из эшелона, получили приказ наступать на Лисичанск. На месте должны были получить горючее для тракторов НАТИ, перевозящих орудия. Но склад ГСМ разбомбили прямо перед нашим прибытием. Стрелковые полки ушли вперед без нас, артиллеристов. Потом началась снежная буря. Трактора завязли в снегу. И только через трое суток мы вышли к городу, где наша пехота уже шла на штурм в третий раз и без какой-либо поддержки. Потом целый месяц шла череда беспрерывных боев в направлении на Луганск. Бои за Артёмовск... все время атаки на какие-то развалины шахт или маленькие поселки. Был период, что фактически восемь дней подряд шел непрерывный бой. Один бой мне хорошо врезался в память. Село Рай-Александровка. Немцы перебили нашу пехоту, прорвались и атаковали батарею. Их подпустили ближе чем на двести метров и стали бить по ним картечью. А потом пришлось отбиваться из личного стрелкового оружия.

В начале марта нам сообщают из штаба полка: «Мы – в полном окружении. Получен приказ комдива на прорыв». Мы и так уже чувствовали, что попали в окружение, но не представляли всех его масштабов. Уже несколько дней нам не подвозили боеприпасы и провиант. Орудия стояли без снарядов, мы даже НЗ расстреляли по противнику. Звуки канонады уже слышались за нашей спиной – и так было ясно, что мы в кольце. В штаб дивизиона для уточнения обстановки пошел командир нашей батареи Маринец. По возвращении он отдал приказ – «Уничтожить матчасть!» Горючего для тракторов нет, орудия не вывезти. Сняли с орудий замки, прицелы и сбросили пушки в овраг. Группа артиллеристов, человек сто пятьдесят, пошла на юго-восток к Северскому Донцу. Карты у нас были, мы шли на Рубежное. Голодные, смертельно уставшие, замерзшие мы шли, надеясь, что нам повезет. И когда нам оставалось до намеченного рубежа всего каких-то несколько километров, мы внезапно нарвались на немцев. Группа немецких танков вышла прямо на нас. Мы назад... а с другой стороны, по большаку, как лента, тянется еще одна танковая колонна. А за ней машины и бронетранспортеры до самого горизонта. Мы оказались в западне.

Мы у них как на ладони. Вокруг ни лесочка, ни оврага – спрятаться негде, отбиваться нечем. Помните, в фильме «Освобождение» есть фрагмент, как остатки стрелкового батальона прорываются с погибающего днепровского плацдарма прямо через шоссе, по которому движется немецкая бронетехника? Вот мы тоже так попытались – выбора не оставалось. Там вдали виднелось какое-то село. Мы рассчитывали до него добраться лихой атакой, а там и река где-то неподалеку. Но не вышло, не получилось.

Немцы заметили нас, и танки просто-напросто свернули нам навстречу и стали гонять нас по полю, давя гусеницами и расстреливая из пулеметов. Я побежал... а валенки намокли, бежать трудно. Один танк, вернее сказать, его экипаж, видимо, признав во мне офицера по белому полушубку, увязался за мной. В открытом люке стоял по пояс немецкий танкист и кричал мне вслед на хорошем русском языке. Издевался, веселился, пересыпая речь матом. Я бегу, танк за мной – игра в кошки-мышки. Расстояние – каких-то десять–пятнадцать метров. Танк и ближе не подходит, и от себя не отпускает. Могли спокойно срезать меня в упор одной очередью из танкового пулемета, но, видимо, решили продлить удовольствие и покуражиться. Я скинул с себя полушубок, бежал с пистолетом в руке, но поднять эту руку к виску и застрелиться не смог. Понимал четко, что смерть моя пришла и шансов на спасение нет, и уже прощался с жизнью… И надо же было так случиться, что, оглянувшись на бегу на танк, я провалился в какую-то узкую яму – колодец глубиной метра в три. Если бы я смотрел под ноги и заметил бы эту яму, то инстинктивно перепрыгнул бы через нее... и чтобы тогда со мной было?! А так я упал в этот колодец. Лежу и слышу голоса танкистов. Они ругаются, потеряв меня из виду, не могут понять, куда я исчез. Орут: «Куда этот проклятый русский подевался!?» Они покружили вокруг, потом заглушили мотор, весь экипаж вылез из танка и принялся меня искать. А уже начало темнеть. Я только подумал, что не дай бог кто-то из немцев в эту яму, как и я, сейчас свалится. Минут двадцать они меня искали, и эти минуты мне показались целой вечностью. Потом они завели мотор и стали удаляться. Все это время я был ни жив ни мертв. Замерз страшно, в одной-то гимнастерке. С трудом выкарабкался из ямы, и пополз подальше от того места, где нас передавили. Кругом следы гусениц. Тихо вокруг, не слышно звуков боя. Потом встал в полный рост и пошел в сторону села. А кто в селе? Наши или немцы? Подобрался поближе, лег в грязь, перемешанную со снегом, и пополз. Вижу перед собой патруль – два бойца, говорят по-русски... а как знать, кто такие – может власовцы, а может дезертиры? Услышал, как один из них в разговоре называет напарнику фамилию командира. А я его знал, это был один из наших стрелковых комбатов. Встал, кричу: «Не стреляй! Свои!» Они винтовки навскидку, но потом присмотрелись, признали своего, говорят: «Иди вон к той хате, там наш комбат и ротный». Подошел к дому, открываю дверь, а там хата битком заполнена спящими бойцами , вповалку лежат. Я как-то втиснулся между спящими, натянул на себя полы их шинелей и уснул, как убитый. На рассвете меня растолкали, сказали, где комбат. Я сразу к нему, а он мне рассказывает, что вечером человек тридцать с нашего дивизиона прошли через них и направились к реке. Значит не всех наших немцы передавили! Я так обрадовался. Пошел к своим артиллеристам, но перед этим сказал комбату: «А вы чего ждете, почему за Донец не отходите? Вас же немецкие танки за три минуты отсюда выбьют!» Комбат ответил: «У меня приказ держать село…»

Через несколько часов к передовой подошел дивизион «катюш», и с ходу, с колес, дал пару залпов по селу, не проверив, есть ли там еще наши, или уже немцы засели. Не разобравшись в обстановке... И всю пехоту, вместе с комбатом, угробили. Такое случалось нередко на протяжении всей войны. По ошибке, по своим...

Остатки нашей дивизии заняли оборону по берегу реки. Артполк остался без орудий. Но немцы дальше не стали наступать, и фронт застыл на месте на этом участке на несколько месяцев.

– В Курской битве Ваша дивизия принимала участие? Где далее пролегал боевой путь 78-й стрелковой дивизии?

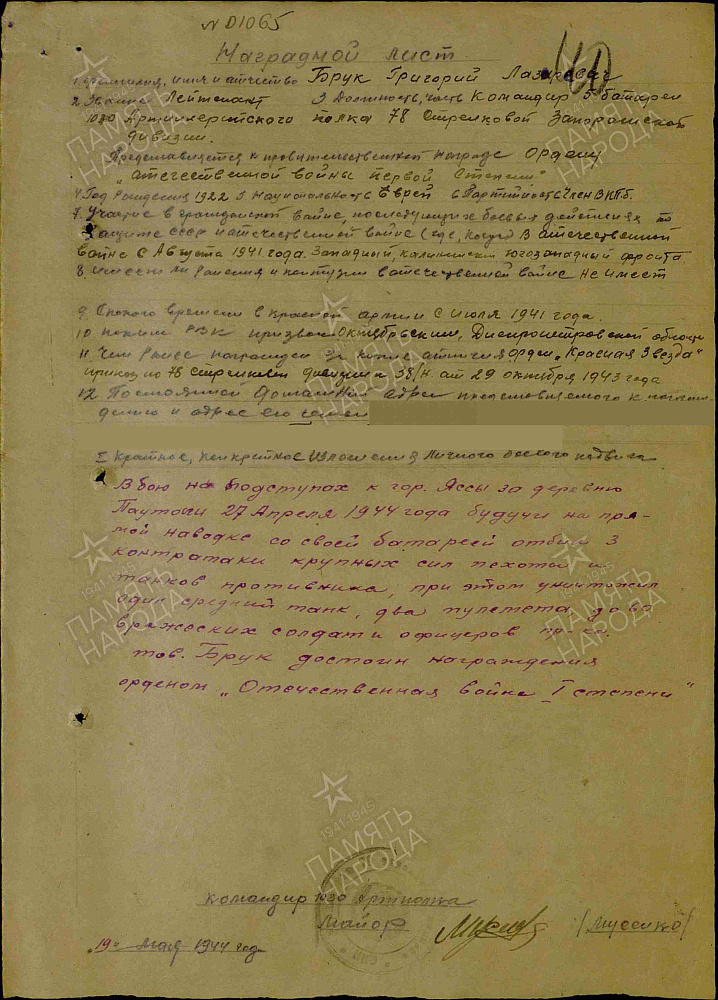

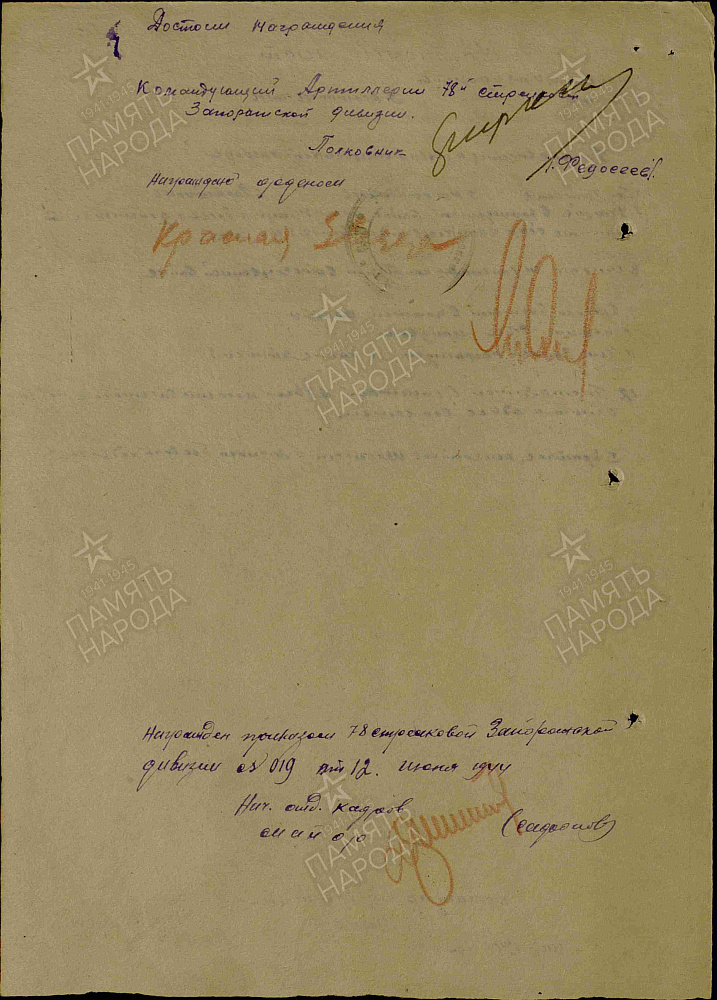

– Нет, во время Курского сражения мы стояли на второстепенном направлении, во втором эшелоне обороны, и с весны до самой осени были так называемые бои местного значения, когда потерь много, а продвижения вперед мало. Если быть точным, то фактически активные наступательные боевые действия дивизия вновь начала только осенью сорок третьего в наступлении на Запорожье. За взятие этого города дивизия получила почетное название Запорожской. Этот город мы штурмовали три раза и только на четвертый смогли взять. Затем пару месяцев шли бои в направлении на Кировоград – там есть одно село, называется Софеевка, под которым шли непрерывные бои почти месяц, и народу там полегло немало. Весной сорок четвертого мы наступали на Яссы, захватив плацдарм на территории Румынии, на реке Прут. Летом освобождали Румынию. Серьезные испытания нас ждали в конце того же года уже при форсировании Тисы, и в Венгрии, особенно в марте 1945 года, когда в районе озера Веленце нам пришлось отражать немецкое наступление на Балатоне. А закончила свой боевой путь наша дивизия в Австрии. Наш артполк получил известие об окончании войны в австрийском городе Брук. Город – однофамилец.

– Несколько общих вопросов. Вы, двадцатилетний лейтенант, как Вы сами выразились, – «интеллигентный еврейский юноша, из студентов», прибываете в 1030-й артполк и принимаете под командование взвод подвоза боепитания, в котором все красноармейцы Вам годятся по возрасту в отцы. Как находили общий язык с подчиненными? Как добивались соблюдения дисциплины?

– Я поначалу не знал как себя вести. Все ездовые, пожилые, семейные люди, и с «высоты» моего возраста они мне казались стариками. Я поначалу боялся им слово сказать, не то что потребовать в приказном порядке, а просто голос повысить не смел. Относился к ним как к отцам, и поначалу они мою интеллигентность, воспитанность и уважение к ним воспринимали как слабость, делали что хотели, и никакого порядка во взводе не было. В своей массе это были простые, малограмотные люди – бывшие крестьяне, а кого еще к лошадям приставишь – только тех, кто знает и умеет с конями обращаться. Еще в ездовые отправляли пожилых узбеков, дивизия в Самарканде формировалась, нацменов в ней оказалось немало. А они от силы знали по-русски пару десятков слов, которые на формировке выучили. И покомандуй такой публикой. Но после первых боев мы уже нашли общий язык. Я, кстати, многое от этих стариков узнал такого, что мне, комсомольцу, трудно было осмыслить – неужели так было на самом деле в нашей стране. Один командир отделения мне очень запомнился с этого взвода, сержант Пилюгин, бесстрашный человек. Во время ржевских боев, когда надо было доставить снаряды на огневые позиции, начался сильнейший артобстрел, да такой, что и нет шансов выжить. Пилюгин загрузил одну телегу ящиками со снарядами, сел за ездового и понесся вперед между разрывами. Пилюгин встал, кнутом по лошадям, орет что-то... и ведь живым выбрался из этой передряги! Как раз мимо ехал командир дивизии полковник Васильев, и начало обстрела застало его, когда он проезжал мимо нашего расположения. Васильев пережидал обстрел у нас и все видел. Спрашивает у меня: «Ваш боец? Кто такой?» – «Сержант Пилюгин, товарищ полковник!» – «Передайте сержанту, что он награждается орденом Красной Звезды!»

Зимой, когда полк получил машины для подвоза боеприпасов, всех ездовых разобрали по батареям на пополнение выбывших из строя орудийных расчетов. А там до конца войны невредимым все равно не протянешь. Рано или поздно итог один– или в землю сырую, или, если повезет, в санбат.

А вот в огневых взводах, на батареях вопрос дисциплины вообще не стоял, там все соблюдалось четко – от уставной субординации до беспрекословного выполнения приказов. Кто это сразу не понимал, таких без долгих разговоров сразу списывали в пехоту, в стрелковую цепь, а там жизнь короткая, до первой атаки. В дивизии была своя отдельная штрафная рота, кажется по номеру 12-я ОШР. Потом добавили 330-ю ОШР. И туда залететь было проще простого.

– В дивизионе три батареи. Как они взаимодействовали в бою?

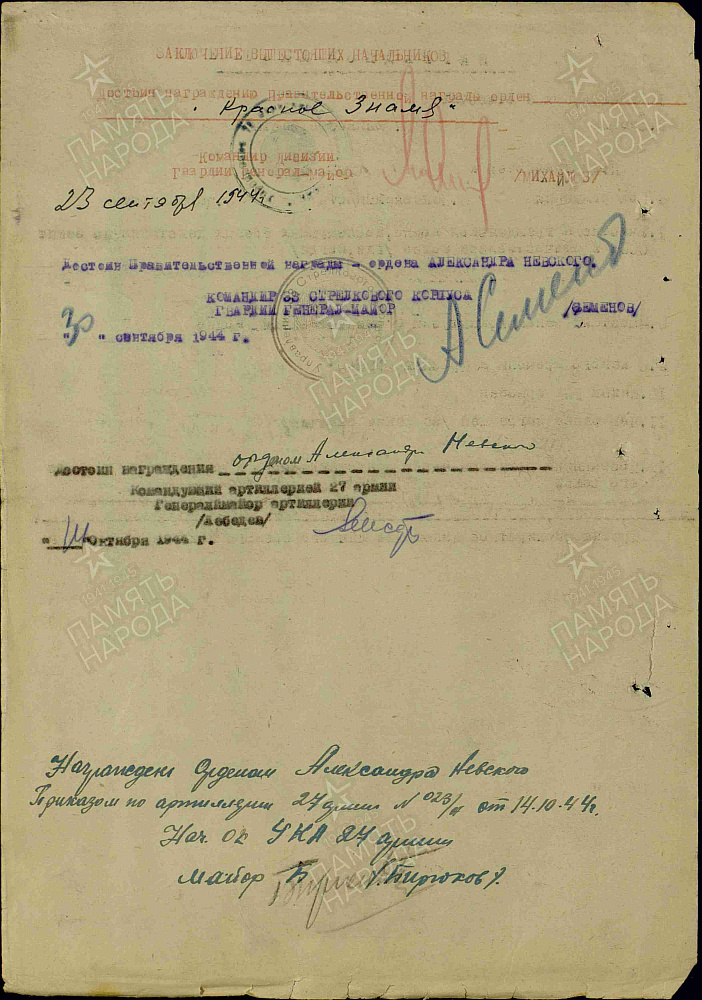

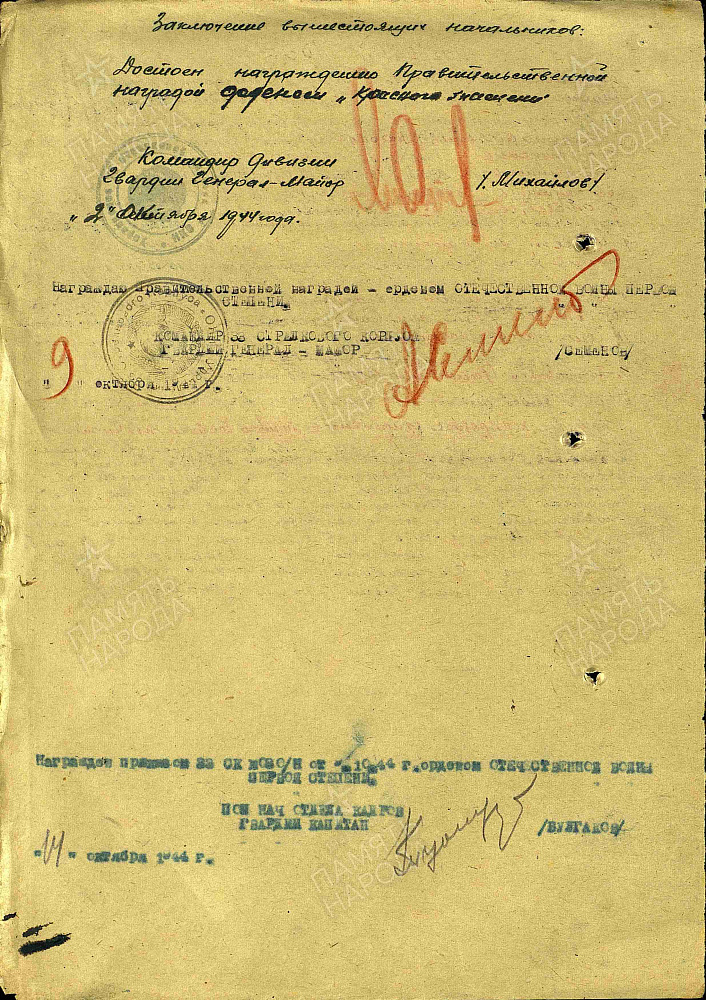

– В обороне артиллерийские позиции находятся в паре километров от передовой и две батареи 75-мм стоят фактически в линию, а третья, гаубичная, еще дальше в тылу. А в наступлении каждая батарея придается одному из стрелковых полков, а там решают, какому батальону нас передать для поддержки. Мою батарею обычно придавали 458-му стрелковому полку, которым командовал отличный смелый офицер подполковник Василий Гордеевич Шевченко. Он мою батарею считал как за свою собственную и всегда требовал перед боем: «Батарею Брука только мне!» Он же меня лично, а не командование артполка, представил на орден Александра Невского. В Румынии дело было. От полка тогда оставалось от силы две роты, и пехота, изнуренная боями, остановилась перед небольшой речушкой Бузэу, на другом берегу которой виднелась густая роща, а за ней высота, которую штурмовать у полка уже не было сил. Я свой НП оборудовал в развалинах дома. Отсюда хорошо было видно, как с высоты стала спускаться в рощу большая группа противника, и они накапливались в роще для атаки. На НП ворвался взбешенный комполка Шевченко и начал на меня орать: «Едрить твою мать! Ты что сидишь?! Чего ждешь?! Почему огонь не открываешь?! Они же для атаки сосредотачиваются!» И продолжил крыть меня матом. Я ответил: «Товарищ комполка, все вижу. Подожду, пока немцы сосредоточатся» – «Или ты немедленно открываешь огонь, или я тебя сейчас лично, прямо на месте расстреляю!» – «Не расстреляете. Меня уже расстреливали. Давайте товарищ подполковник, лучше посидим, покурим, пока время еще есть». Комполка успокоился и стал наблюдать в бинокль за противником. Я связался с батареей, передал данные для стрельбы, приказал зарядить орудия осколочными, и когда немцы выдвинулись на опушку рощи и приготовились к рывку, к атаке, отдал на батарею приказ на открытие огня. Через пятнадцать минут все было кончено. Наши стрелковые роты сразу перемахнули через речку, и когда бойцы вошли в рощу, то в ней насчитали больше двухсот немецких трупов. Работа моей батареи.

– Вы сказали сейчас – «…меня уже расстреливали…». О каком событии речь?

– Подо Ржевом. Заместителем командира полка у нас был капитан Павловец – пожилой кадровый командир. В 1937 году его репрессировали, а в самом начале войны выпустили из лагеря, мол, извините гражданин хороший, ошибочка вышла. Но годы в лагере сильно повлияли на психику капитана. Павловец был вспыльчив и чуть что хватался за пистолет. Один раз приехал ко мне во взвод боепитания, а там – бардак. Он вытащил пистолет: «Лейтенант! Пошел вперед! Расстреливать тебя буду!» Вывел меня в поле, взвел курок… и стал читать мораль, вместо выстрела. Вдоволь наорался, весь запас мата, который знал, использовал, потом спрятал пистолет, молча развернулся и ушел. Через пару дней та же история повторилась. Павловцу не понравилось, что лошади грязные или еще что-то, он опять достает пистолет и приказывает мне: «Вперед! В расход тебя сейчас пущу, как вредителя и предателя Родины!» Вывел в кукурузу. И опять пистолет в голову направил, а сам мораль мне читает. И вот иди знай, нажмет на курок или нет, что взять с контуженого. И когда подобное произошло в третий раз, как только Павловец положил руку на кобуру, я сделал то же самое, достал свой пистолет и произнес: «Товарищ капитан, если вы сейчас не выстрелите в меня, то стрелять буду я. Хватит издеваться!» Капитан побледнел: «Сынок! Да ты что, да разве я могу в тебя выстрелить! Спрячь оружие». Ладно, капитан Павловец был человек отходчивый, а сколько было других, командиров-самодуров, у которых рука не дрожала, когда, пользуясь безграничной командирской властью, расстреливали на месте офицеров-артиллеристов. Я таких случаев на войне повидал и не один раз. Меня самого хотел командир стрелкового корпуса лично расстрелять и шлепнул бы, не разбираясь, но вот разминулся я с ним встретиться минут на пятнадцать.

– Можете рассказать об этом случае?

– Под Кировоградом. Мы поддерживали наступление правого соседа – наступал наш 33-й стрелковый корпус генерала Горячева. Наш артполк работал на соседнюю гвардейскую дивизию. За сутки до начала наступления нам дали схему, таблицы ведения огня, я нанес координаты на карту. И все хорошо видно, все понятно, где и как пойдет атака, но репер пристрелять нужно. Что я и сделал одним орудием – пристрелка тремя снарядами – и доложил в штаб, что готов. Утром на огневую прибежал мой солдат: «Товарищ комбат, вас какой-то старший лейтенант разыскивает». И вскоре появляется этот старлей, на минуточку от соседей, в сопровождении нашего командира полка. Спрашивает: «Это вы вчера стреляли по населенному пункту?» – «А ваше какое дело?» – «Да вы по своим ударили!» – «Как по своим?!» – «Меня прислали за вами из штаба артиллерии корпуса. Пойдемте за мной, дадите объяснения…» А мой командир артполка произносит: «Не возражаю…» Подъезжаем, а место знакомое, я даже спросил старшего лейтенанта: «Вы ничего не спутали?» – «Нет. Вот, вас уже здесь ждут». Сидит полковник-артиллерист, а рядом с ним майор-особист. Я понимаю, что влип, и тут, кто прав, кто виноват, разбираться долго не будут. Полковник спрашивает: «Комбат, почему вы вели стрельбу по данному району?» Объясняю, что получил указанную цель из штаба полка и произвел, как и положено, пристрелку репера. Полковник дальше: «А документы на эту цель у вас есть?» Достаю карту, передаю ему. Он карту внимательно просмотрел, сравнил нанесенную обстановку со своей картой и потом с особистом долго шептался. Я стоял, прямо глядя на них, стараясь волнения не показывать, но ведь хорошо знал, чем такой разбор полетов обычно заканчивается. Полковник вновь обратился ко мне:«Комбат, а ты знаешь, что родился под счастливой звездой. Если бы ты на пятнадцать минут раньше прибыл сюда, то лежать бы тебе убитым. Ты ведь КП нашего стрелкового батальона разбил. Но на карте у тебя все правильно отмечено. Тут такое дело. Пока ты стрельбу вел, мы удачно провели разведку боем и захватили этот пункт. Тебя просто из штаба не поставили в известность. Да, такое случается. Сколько от твоей огневой позиции до штаба полка? Километра три… Твое счастье, что генерала Горячева только что вызвали в штаб армии. Он тебя ждал, хотел лично пристрелить, а потом нам приказал тебя к стенке поставить. И я бы тебя «привел в исполнение», но вот эти документы и карта тебя спасли, повезло, что они у тебя есть. Да и батальон потерь не понес. Ты не виноват. Будем разбираться… Пока живи, а там посмотрим».

Меня привезли назад в полк, я доложил комполка майору Артюшину. Майор был человек эмоциональный, цыган по национальности, он долго матерился. Потом сказал: «Я тебя им просто так не отдам. Будем вместе с ними разбираться…» Мне выдали новую схему огня, сменили карту, на которую нанесли точную обстановку. А еще через несколько дней Артюшин мне сообщил: «Воюй спокойно. За тобой никто не приедет».

С нами никто не цацкался. Оставил позиции без приказа – трибунал. Бросил орудия – расстрел, тут даже штрафной не отделаешься. Мы после выхода из окружения еще долго не могли поверить, что нас особисты не трогают. Хоть и знали, что пушки уничтожены по приказу старших командиров, чтобы немцам не достались, а все равно страх внутри сидел, а вдруг сейчас будут виноватых искать из «простых смертных» и нас начнут тягать на допросы. Дивизия тогда отошла за Северский Донец, имея всего четыре орудия.

И ведь стреляли начальники своих офицеров-артиллеристов без малейшего снисхождения, на месте, без суда и следствия. Да и пехотных офицеров тоже. Примеров на памяти осталось немало. Вот вам несколько. Идем на марше, дорога противная, непролазная грязь. Смотрим, по дороге два орудия застряли, не наши, с другого полка. У нас тягачи НАТИ, на гусеничном ходу, помогли им, вытащили. Ко мне подходит один сержант и говорит: «Выручил ты нас, товарищ лейтенант. А ты знаешь, вчера нашего комбата начальник застрелил за то, что не смог орудия вытащить».

Моего однокурсника, командира артиллерийской батареи, который воевал в соседней дивизии в нашем корпусе, застрелил свой комдив. Немцы атаковали, а на батарее снаряды закончились, орудийную прислугу перебило – положение серьезное. И тут пьяный комдив на «виллисе» влетает на огневые: «Мать-перемать, почему не стреляете?» Комбат пытался доложить, что кончился боекомплект, расчеты почти полностью выбиты, что-то еще сказать, а тот его моментально, на месте, лично убил и дальше поехал. И ведь ничего этому полковнику не сделали. У погибшего друга в планшетке был адрес моей полевой почты, так один из его выживших батарейцев все мне написал, как было на самом деле, и, что удивительно, цензура пропустила. У нас никогда людей не жалели. Никто, никого и никогда. Факт.

Забыл рассказать еще один эпизод, связанный с вашим вопросом. Этот случай можно по-разному оценивать, но что было, то было. Осенью сорок второго года меня хотели расстрелять «за кражу боеприпасов». Артиллерии подвели к линии фронта массу, не протолкнуться, несколько артполков на узком участке, а стрелять артиллеристам нечем, подвоза боеприпасов нет. Осень, опять дожди без перерыва, все дороги превратились в непроходимую грязь, и снова машины просто тонули в этом бездорожье. Сначала артиллеристы таскали снаряды из тыла на себе, но много так унесешь? А с меня все время требуют: «Доставить снаряды на батареи!» И как это принято, обещают: «Не выполнишь приказ, к стенке поставим по законам военного времени. Иди лучше сам застрелись». Говорю командиру дивизиона: «Товарищ капитан, мне нужны четыре трактора НАТИ» – «Зачем?» – «Для перевозки снарядов» – «Это как?» – «Товарищ капитан, это уже мое дело, снаряды будут…» Стал посылать «разведчиков» искать застрявшие в грязи машины. А таких было полно. «Разведчик» выяснял у водителей и сопровождающих, что за снаряды везет и в какую часть едет, а потом мне докладывал. Я подъезжал с ребятами на своих тракторах, перегружал на них снаряды, расписывался в открытом листе, цеплял застрявшую машину на буксир и к великой радости водителей, загоравших в грязи не первый день, выволакивал на сухое место. И уезжал с чужими боеприпасами на свои огневые. Так недели две промышляли «пиратством», я даже склад небольшой сделал и выставил там часового. Понимал, что так продолжаться долго не может, но азарт. В очередной раз еду с «охоты» к складу, и вижу, как возле моего часового стоит группа разгневанного начальства, машут пистолетами. Я понял, что дело пахнет керосином, и проехал мимо. Через три часа возвращается часовой: «Повезло вам, товарищ лейтенант. Пришли хозяева снарядов. Хотели вас за воровство боеприпасов расстрелять. Пистолеты приготовили. Я как увидел, что вы мимо проскочили, у меня на душе сразу полегчало. Мне-то что сделают, я простой красноармеец, лаптем прикинулся и все дела – знать не знаю, поставили на пост, вот и стою…» Но все равно как-то прознали, кто это дело организовал, и следующим утром меня вытянули в штаб полка, где здоровенный майор, представитель соседей, орал на меня и требовал у комполка и у нашего особиста, чтобы меня расстреляли на месте. Комполка пообещал, что разберемся и «шлепнем непременно», и когда «делегат от соседей» ушел, распорядился представить меня к медали за находчивость и за «бесперебойное обеспечение боеприпасами». Медаль я так и не получил, но жив остался.

– Вы сказали, что шансы выжить у артиллеристов были невелики. Но речь не о «гибельном» ИПТАПе (истребительно-противотанковый артиллерийский полк) или отдельном противотанковом дивизионе, где больше трех боев никто не пережил. Мы говорим про «обычную» батарею 75-мм орудий артполка обычной стрелковой дивизии, которая, как правило, не стоит на прямой наводке и не находится в пехотных порядках. Неужели и у артиллеристов были такие потери, что никто не надеялся выжить?

– Все зависело от следующих факторов: когда ты начал воевать и в какую артиллерию попал служить. Если попал служить в ИПТАП, скажем, в сорок втором или в сорок третьем году или на полковую батарею «сорокопяток», то уже по прибытии в полк можно смело заполнять на тебя бланк похоронки. Сто процентов гиблое место. А те, кто попадал в тяжелую или крупнокалиберную артиллерию, или в отдельные гаубичные полки армейского подчинения, тем крупно повезло, там потери были в основном только во взводах управления, у артразведчиков и связистов, находившихся на передовой для корректировки огня, а остальные могли пройти всю войну без единой царапины, стреляя с закрытых позиций, находясь всю войну в нескольких километрах от передовой. Те, кто воевал на «катюшах», при всем моем глубоком уважении к воевавшим в реактивной артиллерии, ведь тоже никогда особо на жизнь не жаловались... образно выражаясь – сидят в тылу гвардейцы-минометчики, дымят махорочкой и папиросками. Раз в месяц выехал к передовой, залп-другой дал и сматывайся на «студере» в тыл. Потери минимальные...

А в обычных артполках, на примере нашего... Ветеранов полка, которые воевали в дивизии еще со Ржева, в конце войны в 1030-м артполку набралось только двадцать человек, причем восемь из них офицеры, остальные из поддерживающих тыловых подразделений: водители, артмастера, пара связистов и штабной писарь. И только трое ветеранов полка были артиллеристы из расчетов, все – командиры орудий. Остальные или убиты, или выбыли по ранению. Батарея все время на передовой линии, а поставить нас на прямую наводку, надо или не надо, для командования было плевым делом. Могли даже гаубичную батарею вывести на прямую наводку, в открытое поле, и в таких случаях заранее было ясно, никто не вернется, верная смерть...

В наступлении мы всегда с пехотой, поддерживая атаку, как говорится, «огнем и колесами». В таких боях потери соответственно дикие и у стрелков, и у нас. Таких как я, начинавших войну в разных частях летом 1941 года, к концу войны в полку было всего несколько человек. За такой долгий период, за три-четыре года на передовой, просто невозможно уцелеть. Это вам не Карельский фронт.

Были счастливчики, которым везло всю войну. У меня на батарее командиром орудия был отличный, смелый артиллерист Иван Вихров, Герой Советского Союза, который еще и на Халхин-Голе с японцами успел повоевать, и три года с немцами на передовой, и жив остался. На Балатоне моя батарея понесла сильные потери, потом расскажу отдельно, бой был примечательный, и за него Вихрову присвоили звание Героя. Был один эпизод, когда батарея потеряла 80% личного состава в одной атаке. Это случилось весной сорок четвертого, когда был захвачен плацдарм на Пруте. Пехоту нашу всю перебили, на «передке» фактически никого не осталось, и тогда решил командир артполка себе звание Героя заработать. Командовал тогда полком подполковник Дейно. Он отдал приказ, и артиллеристы пошли в атаку расширять плацдарм. Заметьте, не удерживать позиции, а именно – расширять плацдарм. Половину немцы сразу пулеметно-артиллерийским огнем перебили, а остальных свои штурмовики ИЛ-2 по ошибке добивали. Эти летчики нас так проштурмовали за несколько раз, как утюгом прошли. Мы стреляли сигнальные ракеты, обозначая передний край, и, подавая сигнал, что здесь свои, но куда там, бесполезно. Положение отчаянное. Страшная вещь – эти ИЛ-2. Такие эпизоды, когда нас своя авиация бомбила, были на войне нередки. И тем не менее потери у артиллеристов априори были на порядок ниже, чем в пехоте, и многим хотелось попасть в артполк, а не в стрелковые батальоны, в надежде подольше пожить на этом свете.

– Ваше отношение к особистам?

– Как и у всех воевавших по-настоящему, непосредственно на передовой, отношение или крайне негативное, или, в лучшем случае, неоднозначное. Я на них насмотрелся со стороны и вблизи сталкивался. Их откровенно боялись, с ними старались не связываться, и даже если среди них попадался кто-то – молодой офицер, прикидывающийся своим в доску или рубахой-парнем, все понимали, что это все – цирк, и держались от таких подальше. Боялись СМЕРШа – власть и полномочия у них были безграничные. Подо Ржевом у них мода такая была, видел не раз. Приходит маршевый батальон, так их еще на подходе к передовой собирают в ближнем тылу и проводят показательный расстрел «предателей Родины» на глазах у пополнения. Пару дезертиров с поля боя шлепнут перед строем, и мотивация для вновь прибывших обеспечена. Проблема в том, что в дезертиры могли назначить любого, кто им показался «самострелом» или отошедшим с позиций без приказа и тому подобное. Кто тогда особо разбирался. Приказ №227 нанес Красной Армии намного больше вреда, чем пользы, и правильно говорят, что приказ был «драконовским». Можно подумать, что до этого приказа не расстреливали за отход.

Полковым особистом был некто по фамилии Кикоть. Он у нас два года в полку пробыл. Человек мутный, наглый, высокомерный, но «тридцать седьмой год» на каждом шагу нам не устраивал. В штрафную роту и под трибунал по его горячей рекомендации немало народу пошло, и тем не менее если объективно судить, большинство по делу. Но моего близкого друга Васю Спирина он в штрафную упек за такую мелочь, что все просто, извините за выражение, охренели. Но Спирин там выжил... Погиб Василий позже, в самом конце войны. Один раз, в затишье, Кикоть пришел на батарею и сказал: «Я за тобой завтра утром зайду». Я поинтересовался: «В чем причина, зачем?» А в ответ: «Так надо…» Решил Кикоть интригу сохранить, чтобы я понервничал. К тому времени я уже знал главный принцип этой организации – был бы человек, а статья для него всегда найдется. «Ладно, – думаю, – посмотрим, что завтра, мало ли». Утром приходит: «Пошли…» Мы прошли метров шестьсот, он останавливается и говорит: «Жди здесь». Возвращается с двумя автоматчиками, которые ведут под конвоем двоих красноармейцев, без оружия и ремней. Кикоть мне говорит: «Смотри Брук, это дезертиры. Сейчас мы их расстреливать будем по приговору трибунала!» И отдает команду своим. Дезертиров на месте расстреляли. Я спрашиваю Кикотя: «Зачем ты меня сюда приволок!?» А он молча, усмехаясь, развернулся и пошел к штабу. И что это было, зачем нужен был этот «спектакль для одного зрителя»? Кикоть прекрасно знал, что я воюю с лета сорок первого и как я воюю. Вот такой у нас был смершевец…

Антисоветских или панических разговоров у нас никто не вел, да и мы были не такие люди – в подавляющей массе все искренние патриоты Родины и за нее жизни не жалели. За слова на передовой особо к нам не цеплялись. Это в тылу сказал, что у немцев пулеметы лучше наших, так сразу могли посадить с формулировкой «за восхваление противника», а у нас… Начальство, выше рангом твоего непосредственного командира, в приватных разговорах вслух никто матом не ругал, все знали, что кругом стукачи. Это после войны писатель Астафьев мог назвать Георгия Жукова «браконьером русского народа», а попробуй на фронте, подо Ржевом, заявить принародно, что наши генералы ни хрена воевать не умеют, и нас к немцам на убой, за здорово живешь, гонят, то через сутки уже будешь в трибунале или у стенки стоять. Люди научились держать язык за зубами еще до войны. Но и то не везде и не всегда. Мои ездовые, кстати, говорили такое вслух, прямо, про коллективизацию, колхозы и прочее, что я не мог во все это поверить. И Лелюшенко обматерить до десятого колена, командарма нашего, запросто могли. А им что, дальше передовой не пошлют, а до нее и так всего одна верста… Что именно о довоенном времени говорили, спрашиваете? Подробно обо всех перегибах коллективизации, в деталях. Особенно, помню, меня поразило, как нелестно отзывались о Стаханове и обо всем «стахановском движении». Для меня перед войной Стаханов был символом, а они, вспоминая довоенное время, его костерили на чем свет стоит – мол, он и ему подобные перед начальством выслуживались своими рекордами, а потом простым работягам поднимали нормы выработки и урезали зарплату: мол, если Стаханов может несколько норм за смену, то и вы давайте, лентяи…

Но СМЕРШ был нужен. Не только для того чтобы внушать красноармейцам и офицерам страх неминуемой кары за оставление позиций без боя или за невыполнение приказа. Драться насмерть, стоять до последнего, мы, советские патриоты и просто люди с совестью и чувством долга, и без надзирателей-особистов всегда умели. Тут в чем дело. Начиная с Донбасса и до самой румынской границы, постоянно в плен попадались предатели разного рода – от простых полицаев, казаков-изменников и до бывших красноармейцев, перешедших на сторону врага и одевших немецкую форму. Кто ими занимался? Правильно, смершевцы. А в наших тылах периодически вылавливали дезертиров, одиночек и сбившихся в банды, и особисты с этим хорошо справлялись. Проверяли новое пополнение, вылавливали замаскировавшихся бывших полицаев и карателей, которых призвали через полевые военкоматы без проверок. У нас двоих таких в дивизионе обнаружили – и в трибунал. Кто-то должен был этим сбродом заниматься? А перебежчики к немцам... До самого конца войны ведь перебегали на сторону противника. Таких выявлять нужно. Но в первые два года могли любого записать в потенциальные перебежчики или обвинить в пораженческих настроениях, тут раздолье было для этих товарищей… плаща и кинжала… Конечно, и лес рубили, и щепки летели, доставалось и правым и виноватым, а потом они нашли универсальную формулировку, чтобы оправдать все ошибки и беззаконие – мол, время такое было…

Весной сорок третьего, когда дивизия заново переформировывалась в Привольном, пришли несколько эшелонов с пополнением. Привезли из Казахстана уголовников П, которых массово выпустили, амнистировали из лагерей, на месте переодели в обмундирование и сразу всех на фронт, без пересадок и «голодовки» в запасных тыловых полках. Нам сказали, что это не бандиты, а только «бытовики» с малыми сроками заключения. А прибыла вместе с такими «бытовиками» и отборная отпетая уголовная шпана. Они такие фортеля начали выкидывать, что словами не передать, и только наши особисты смогли привести в их в чувство. Жестко, если не сказать жестоко действовали, но после нескольких показательных расстрелов дисциплина восстановилась.

– Следующий вопрос. Как в тексте песни – «Замполиты, политруки, а по-прежнему комиссары». Что о них хотелось бы Вам рассказать? Нужны они были на фронте или нет? Ваше личное мнение?

– Тоже нельзя ответить односложно. Все зависело от личных качеств политработника. Первые два года войны комиссары были необходимы, особенно в стрелковых подразделениях, где они своей смелостью и самопожертвованием цементировали оборону и первыми поднимались в атаку. Комиссарская звездочка на рукаве гимнастерки обязывала вести за собой людей в бой, не сдаваться в плен и сражаться до конца. Простые красноармейцы это видели и ценили, и не зря каждая сброшенная с неба немецкая листовка начиналась с фразы: «Бей жида-политрука». Хотя, как сейчас пишут, по статистике, среди политработников евреев было всего три процента. Идущие в атаку комиссары с винтовкой или с пистолетом в руке вместе с рядовыми красноармейцами – это было обычное явление. Но только в пехоте и до уровня полка, не выше. Я видел пехотных политработников в бою десятки раз. Замполиты батальонов, комсорги и парторги стрелковых полков – это люди, которые лично принимали участие в боях. Но есть одно но… Настоящие комиссары, политруки многими тысячами погибли или были искалечены в боях в первые два года войны, и после форсирования Днепра, скажем так, это уже был совсем другой народ. Не все конечно, но характер и стиль поведения на фронте у политработников изменился, они стали больше по тылам ошиваться, из блиндажей воевать, ведь никто не хотел умирать. Это чувствовалось, поскольку, например, лично мне было с кем сравнивать, я помнил наших геройских политруков ДАУ, и в сорок втором навстречу смерти меня поднимал в атаку именно ротный политрук….

А дальше риторический вопрос. А в остальных частях Красной Армии, кроме стрелковых полков и танковых батальонов, зачем был нужен этот аппарат политработников? Особенно после сорок третьего года, когда ввели единоначалие и упразднили институт комиссаров в армии. Зачем замполит в авиаполку, если он не летающий? Зачем комиссар в артполку, если он в бою не на огневой позиции, а в штабном блиндаже? Да, они занимались пропагандой, курировали вопросы снабжения, а у кого из них совесть была, те помогали семьям бойцов в тылу, писали ходатайства, но их было столько, этих агитаторов, что возникал вопрос – а может таких надо посылать взводами в стрелковую роту командовать, где два офицера в роте уже считалось за фронтовую роскошь. Ведь когда ты проведешь на передовой какой-то отрезок времени, походишь со смертью в обнимку, то потом совершенно иначе смотришь на тех, кто за твоей спиной, в ближнем или в дальнем тылу. Возникал вопрос – какая от него на фронте польза, чем и как он мне помогает воевать. Скажем так. Артиллерийский мастер чинит мое покалеченное орудие, повар меня кормит, железнодорожник везет мне на фронт все необходимое... а что мне от политработника? В бою я его не чувствую… Просвещать наши темные души «крепким большевистским словом» на изломе войны уже не было необходимости, мы и так прекрасно знали, за что воюем… Не знаю, честно, как сформулировать окончательный ответ на ваш вопрос.

– Каким было отношение к пленным немцам?

– Вопрос сложный… Когда брали в плен, когда нет. Лучше у пехотинцев и разведчиков об этом спрашивать… В начале войны пленных немцев не трогали, там каждый язык на особом счету у командования был. Начали пленных немцев стрелять после боя где-то с сорок третьего года, когда наше желание отомстить за немецкие зверства уже не имело предела, и когда уже все знали, что немцы делают с нашими товарищами, попавшими в плен. Как правило, это были единичные случаи, непосредственно на передовой, на уровне не выше стрелкового батальона и в зависимости от боевой обстановки.

Пленные… Но если вы настаиваете, кое-что расскажу. Примеры. Сорок третий год, лето. Между нами и немцами, на нейтралке, поле крыжовника. Бойцы просят: «Старшой, отпусти за ягодой. И чай с ним заварим, и так хоть полакомиться». Надо так надо, составили что-то вроде графика, кто и когда поползет. Сами понимаете, оборона, паек скудный, а тут хоть что-то неординарное, какой не есть, а приварок. Один раз и я пополз. На поле нарываюсь на немца, в пяти метрах от меня. Он палец к губам поднес, мол, тихо, не стреляй. Потом рукой машет, жестом показывает – не надо шуметь. Молча собирали рядом ягоды, потом «привет» и расползлись в разные стороны. Летом сорок четвертого на плацдарме и мы, и немцы по графику набирали воду из одной реки, никто не стрелял, все помалкивали, понимая, что колодцев рядом нет, а без воды в этой румынской степи мы все передохнем. Во время забора воды даже снайпера с обеих сторон не дергались, что уже говорить о пулеметчиках или артиллеристах.

А вот примеры другого рода. На границе Румынии и Венгрии почти без боя, с ходу, мы ворвались в небольшой городок, который назывался Салонта. Решили остановиться, закрепиться. На центральной площади собралась большая группа невесть откуда взявшихся цыган. Они нас встретили с большой радостью, ведь и их немцы поголовно уничтожали, как и евреев. Они начали танцевать, запели скрипки, гитары, ударили бубны – так только цыгане умеют. Местные жители выкатили освободителям несколько бочонков вина. Короче, уставшим после боя красноармейцам много не надо было – бойцы просто заснули. А в боевом охранении, видимо, совсем лишнего перебрали и вырубились. Так немцы, воспользовавшись этим фактом, бесшумно ворвались в город. Выбили наших пехотинцев в поле. Кто смог драпануть, тот и уцелел. Пехотинцы отошли метров на пятьсот от города, прямо к месту, где стояла моя батарея. Все моментально протрезвели. В этот момент на подмогу подошла наша танковая рота, и где-то через час-другой пехота с нами, артиллеристами, и танкистами, пошла в атаку, отбивать город назад у немцев. Бой шел часа два. Снова выходим к центральной площади и видим перед собой жуткую, ужасную картину. На всех столбах и деревьях висели повешенные немцами цыгане! Мужчины, женщины, дети, старики. За два часа немцы уничтожили всех цыган до единого. Батальоном командовал майор Панин Сергей, мой товарищ... погиб вскоре, в ноябре сорок четвертого, убит прямым попаданием снаряда. Он увидел эту душераздирающую картину и приказал: «Всем на танки! Не стрелять! Давить до последнего!» А за городом были рисовые поля, в каналах вода, но чеки были сухими. Вот по этим чекам танки гонялись за немцами и безжалостно давили изуверов. Только вопли и слышались вместе с хрустом костей. Всех немцев раздавили, в плен не брали никого… Куски мяса на траках и на корме танков…

У меня не было к немцам ни малейшей жалости, . Моих родителей немцы расстреляли в Херсоне вместе с еще девятью тысячами евреев почти сразу после начала немецкой оккупации. Они не эвакуировались, хотя была возможность, ждали меня, надеялись, что приеду за ними и заберу. А я в армию ушел добровольцем. Долг перед Родиной был для меня выше личного… Я даже если видел, что пехотинцы пленных расстреливают, не вмешивался. Один раз сам пленного убил, случайно вышло. При взятии города Мишкольц было захвачено в плен на нашем участке человек пятнадцать немцев. Подъехал комполка Шевченко и решил сам допросить пленных. Позвал меня переводить. Сели в доме, комната большая, за столом комполка, у двери стоят два автоматчика – ординарцы подполковника. Завели очередного пленного, поставили посередине комнаты – такой худой, тщедушный, с птичьей головкой на тонкой шее. Я задаю первый вопрос, немец молчит, только смотрит на меня, переводит взгляд на лицо, потом на ордена на гимнастерке. Затем немец поворачивается к подполковнику Шевченко и, обращаясь к нему, заявляет: «Пусть этот юде выйдет, иначе я ничего не скажу!» Я перевел сказанное. Шевченко от такой наглости немца возмутился: «Брук, ты ему ничего сказать не хочешь?!» – «Хочу конечно» – «Так скажи!» Я подошел к немцу и со всего размаху ему врезал по морде. Всю ненависть вложил в этот удар. Тот отлетел к двери и упал. Комполка приказал: «Поставьте его на ноги!» После минутного замешательства автоматчики говорят: «Он не встает, товарищ комполка. Он готов!» И, действительно, немец уже мертвый. То ли он виском об дверной косяк ударился, то ли ему просто этого одного удара хватило, но итог был именно таким.

Отдельная история – это венгры, которых тогда все называли мадьярами. Там было две крайности: или мадьяры стоят насмерть, сражаются ожесточенно до последнего патрона и человека, или всем батальоном под командованием офицеров сдаются в плен. По стойкости мадьяры даже превосходили немецкие эсэсовские части. Воевали люто и также люто относились к пленным красноармейцам. Мы знали про их зверства на нашей земле в сорок втором году, под Воронежем и на Дону, как они целыми селами простых людей живьем сжигали, а тут лично убедились, какие они звери. Несколько раз сам видел наших убитых пленных с вырезанными на лбу звездами, выколотыми глазами, с отрезанными носами и гениталиями. Один раз это были попавшие в засаду и взятые венграми в плен разведчики из дивизионной разведроты, а второй случай – раненые танкисты, которых с поля боя вынести не смогли. Тогда и мы перестали их в плен брать. Допустим, из стрелкового батальона идет доклад – «Взято тридцать пленных». Но штаб полка не торопится дальше в дивизию докладывать о количестве захваченных в плен мадьяр, заранее зная, что дай бог, хоть половину до штаба доведут. С ними разговор был короткий.

А с немцами... как получится, как карта ляжет. Опять же, если пленных немцев довели до штаба полка, то их уже никто пальцем не тронет – себе дороже обойдется. Тут в штабе и замполиты, и особисты, и здесь никакой расправы над пленными уже не может случиться. Но вот опять пример, показывающий, что нет на войне правил или заранее согласованных исключений из них. В начале сорок пятого нас перебросили в Будапешт, на усиление блокады венгерской столицы. На марше остановились, видим, как вдалеке похоронная команда роет большую могилу для наших погибших, и убитых много лежит, в несколько длинных рядов, тела не прикрыты. Потом кто-то из батарейцев подошел к похоронщикам поближе, узнать, что за бой здесь был, а вернулся с лицом, искаженным гримасой ужаса. Оказывается, группа немцев при попытке прорваться наткнулась в тылах на наш медсанбат и истребила всех до единого человека: и раненых, и медиков. Изувеченные трупы, наши раненые, добитые штыками, выстрелами в лицо, убитые девушки-санитарки. Нескольких девушек перед смертью мучили и насиловали… Об этом узнала вся дивизия. После этого увиденного кошмара у нас немцев и прочих до самой австрийской границы в плен никто не брал.

Что спрашиваете еще? Про власовцев… Возле Артёмовска мы с ними столкнулись впервые. Полицаи, среди которых было немало бывших военнопленных, атаковали нас. Примерно с батальон их было, причем половина в своей гражданской одежде, а не в немецком обмундировании. Человек двадцать после боя попало в плен. Комдив Васильев, услышав, кто взят в плен, сразу приказал: «В расход!» В сорок третьем несколько раз были случаи только в нашей дивизии, когда переодетые в красноармейскую форму казаки-власовцы вырезали целые взводы и роты на переднем крае, пробравшись ночью на позиции под видом нашей возвращающейся из поиска разведки. Кто таких сволочей после подобных эпизодов в живых оставит… Но был случай, на Украине, когда на нашу сторону организованно, с белым флагом перешел целый батальон власовцев, сформированный из среднеазиатов. Их не дали тронуть…

На эту тему еще долго можем говорить, но давайте в другой раз продолжим.

– Кто командовал артиллеристами 1030-го АП 78-й стрелковой дивизии 2-го формирования?

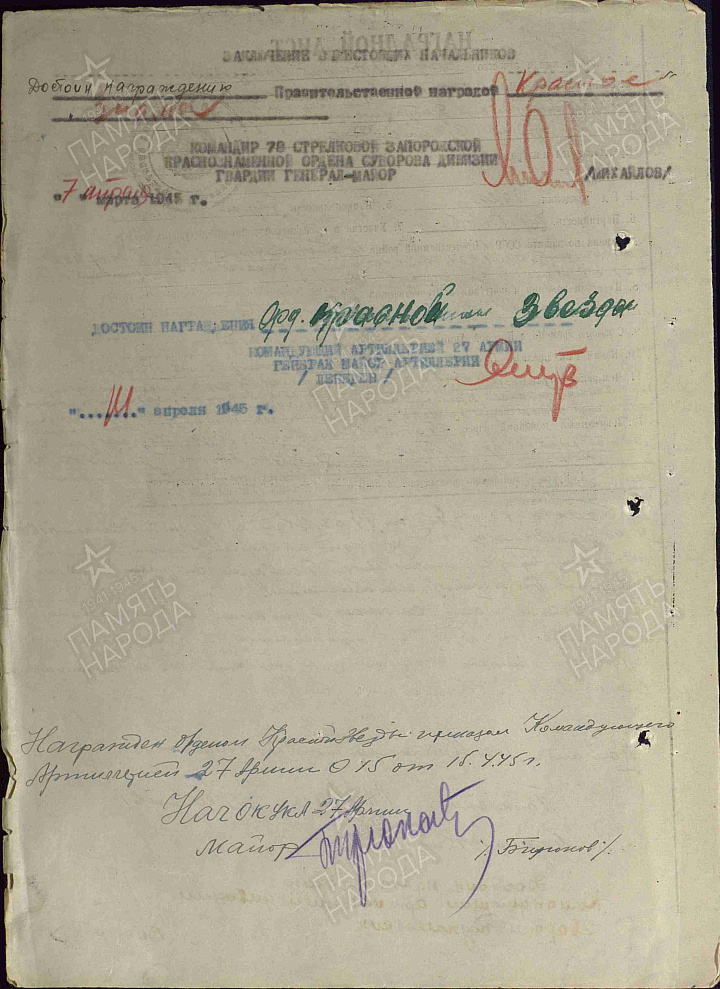

– 1030-м АП командовали майоры Мусиенко и Артюшин, затем подполковник Дейно, а в последний год войны – полковник Несмелов. Ничего плохого о них я сказать не могу, а Артюшин и Несмелов оставили о себе самые лучшие воспоминания.

Командующим артиллерией дивизии на завершающем этапе войны был полковник Викторов, а начальником штаба артиллерии – подполковник Калантаев. С ними двумя мы почти не сталкивались, только в затишье высокое начальство могло появиться в дивизионах.

Командирами дивизионов в конце войны были: моим 2-м дивизионом командовал капитан Иван Трегуб – молодой парень, отличный офицер, 3-м дивизионом командовал майор Эпштейн Абрам Григорьевич, он из Минска, где немцы в гетто расстреляли всю его семью. Не помню точно, кто был командиром 1-го дивизиона, там командир несколько раз за год поменялся. А фамилии командиров батарей у меня сохранились вот благодаря этой фотографии, сделанной в сорок четвертом, в штабе полка, после румынских боев. Тут на обороте группового снимка карандашом были написаны фамилии и несколько из них еще видно: Мельник, Смирнов, Яковенко, Золотухин, Лобачев, Новиков. Все эти люди честно и достойно воевали за нашу советскую Родину, не щадя своей жизни.

– Кто из Вашей 5-й батареи Вам особо запомнился? Из тех бойцов и офицеров, с кем довелось вместе заканчивать войну.

– Мой близкий друг, боевой офицер, кавалер четырех орденов, командир взвода управления батареи Василий Егорович Спирин, он был 1923 года рождения. Сам он себя считал сибиряком, но письмо его родным после гибели я написал в Казахстан, в Алма-Ату. Невысокий, конопатый, нос картошкой, щуплый, но как женщины его любили, бабы просто липли к нему. Большой смелости был человек, веселый, в любой обстановке действовал уверенно и бесстрашно. Погиб 11 апреля 1945 года: мы попали в засаду, так его автоматной очередью перерезало.

Командир орудия Иван Григорьевич Вихров, Герой Советского Союза, отличный артиллерист, мужественный и порядочный человек. Командир орудия Суконкин Иван Матвеевич, рассудительный, уже в летах, надежный и смелый. Артразведчик Фёдор Калачев погиб в марте сорок пятого на Балатоне, ему оторвало голову болванкой танкового снаряда. Наводчик, казах Матеев, командир отделения связи Шингарев. Командиры огневых взводов лейтенанты Захаров и Зырянов. Многих еще можно вспомнить.

– Вы прошли по фронтовым дорогам через Румынию, Венгрию, Австрию. Как складывались отношения между красноармейцами и местным населением?

– Румыния поразила нас своей нищетой и убогостью. Голодная, жалкая страна, с очень своеобразным местным населением. Непролазная грязь на дорогах. Мы когда покинули ее территорию, то просто радовались. А Венгрия была зажиточной и красивой, но местное население смотрело на нас с плохо скрываемой ненавистью. Богатые господские дворы, ухоженные села, красивые маленькие городки. Мы пытались с местными наладить добрые отношения, но даже минимальные проявления лояльности к нам были фальшивыми насквозь. Наверное, только в Мишкольце нам были искренне рады. Они, венгры, всю войну изо всех сил немцам помогали, но не припомню случая, чтобы на венгерской земле были какие-то акты мщения со стороны наших бойцов. Это вам не в Восточной Пруссии, где наши красноармейцы ордой прошлись по гражданским в начале сорок пятого так, что немцам до сих пор икается. После войны в гарнизоне, где я продолжил службу, собрались офицеры, воевавшие на разных фронтах, и в застольных беседах много чего сослуживцы рассказывали о начале нашего наступления в Германии и конкретно в Пруссии, такое лучше не вспоминать.

А у нас за малейшие грехи по отношению к гражданскому населению, такие как мародерство или изнасилование, расстреливали без разговоров, вплоть до самого конца войны. И венгры этим пользовались. Вот пример, уже после войны произошел случай, когда нас из Австрии снова вернули в Венгрию. Прибегает венгерка в штаб дивизиона, утверждает, что подверглась насилию и указывает на одного из наших бойцов как на насильника. Сразу парня под арест и в штаб дивизии, как говорится, – передан в руки армейской юстиции. И расстреляли бы его, но пришел венгр, адвокат по профессии, и сказал, что это все ложь и поклеп, и что эта женщина уже не в первый раз на красноармейцев клевещет. Выясняется, что она специально сама себя расцарапала, чтобы имитировать изнасилование. Солдата освободили с извинениями, а венгерку не тронули. Как ни странно, австрийцы к нам с большей симпатией относились, чем венгры. Там были мелкие эксцессы, когда пьяные пехотинцы приставали к женщинам, но мы, офицеры, пресекали подобное на корню. Прибегает женщина, уже в годах, жалуется, что к ней солдат пристает. Пошел с ней, вижу в стельку пьяного красноармейца, не наш, незнакомый. Я говорю: «Убирайся отсюда, или я тебя на месте пристрелю». Он понял, что с ним разговор серьезный, и исчез. Или приходит австриец, что-то с возмущением пытается сказать. Его сразу ко мне – я хорошо говорил по-немецки – «В чем дело?» – «Рус зольдат!» Пошел с ним разбираться… Заходим в дом, а там какой-то красноармеец, уже вещмешок добром набил и как раз простынь на подворотнички рвет. Я ему дал пинка под зад, и этого хватило. Никто не мог понять толком, где грань между положенными трофеями, а где начинается мародерство. Простым красноармейцам и офицерам разрешили отправлять посылки в тыл, но вещи можно было брать в брошенных, пустующих домах. А тут все гражданское население осталось на месте, никто массово от нас на Запад не сбегал. А бойцу, измученному до крайности войной, хочется домой, своей голодающей в российской глубинке семье, родным детям хоть что-то послать или какой-то гостинец привезти. У нас в дивизии с этим быстро разобрались и с захваченных немецких складов распорядились выдать бойцам на посылки сахар, муку, консервы и так далее, и это сняло напряжение.

– Вот передо мной Ваша боевая характеристика. Пять боевых орденов за войну и еще два нереализованных представления на орден Боевого Красного Знамени. Указано, что за войну Вы лично подбили пять немецких танков. Так часто приходилось самому вставать за панораму, вместо наводчика?

– Да, приходилось менять наводчиков, когда расчет выбывает из строя. Всякое было, особенно в последний год войны. Что сжег и подбил, и кого убил, все, как говорится, мое. Про награды в другой раз побеседуем. Давайте следующий вопрос. Время уже поджимает.

– На завершающем этапе войны были проблемы с обеспечением боеприпасами, или все работало как часы?

– Начиная с лета сорок четвертого года уже не было особых проблем со снарядами. Были бои, что за одну атаку мы расстреливали весь БК (боекомплект), но подвоз боеприпасов из тыла был уже здорово налажен – могли доставить на огневые позиции ящики со снарядами прямо во время боя с немецкими танками. Мы перестали делать НЗ, только всегда пополняя БК, следили, чтобы кроме осколочно-фугасных снарядов было как минимум десять подкалиберных снарядов на орудие. Допустим, если у гаубицы калибра 122-мм полный боекомплект начинался с двадцати снарядов, то для 75-мм орудия он уже – шестьдесят снарядов. Мы за войну научились многим вещам и как личным вооружением самих себя обеспечивать, ни на кого не надеясь. Во взводе управления имелось три трофейных немецких пулемета МГ, на случай ближнего боя с немецкой пехотой. Ящики с ручными и противотанковыми гранатами, ящики с патронами, противопехотные мины, провиант – все имелось в запасе, вплоть до патефона, как говорится. Опыт обязывал быть готовым к любому развитию событий и к автономной войне. Тем более на своих стрелков мы особо никогда не надеялись.

– Что это Вы так сурово о стрелках сказали?