Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о себе, о своей семье.

Зовут меня Борис Николаевич Малиновский. Родился я в Ивановской области в 1921 году.

В нашей семье было четверо детей: трое сыновей и сестра. Самый старший – Костик, родился еще во время Гражданской войны и скончался в младенческом возрасте от скарлатины. Потом на свет появился второй брат. Поскольку мои родители работали учителями, а отца ещё к тому же звали Николаем, то своего сына они с мамой назвали Лёвой, и получился Лев Николаевич Малиновский – полный тёзка знаменитого русского писателя Толстого.

Потом родился я. Так как у родителей это был уже третий сын, то выбору моего имени они особого внимания не уделили. А в результате получилось так, что один я у них и остался.

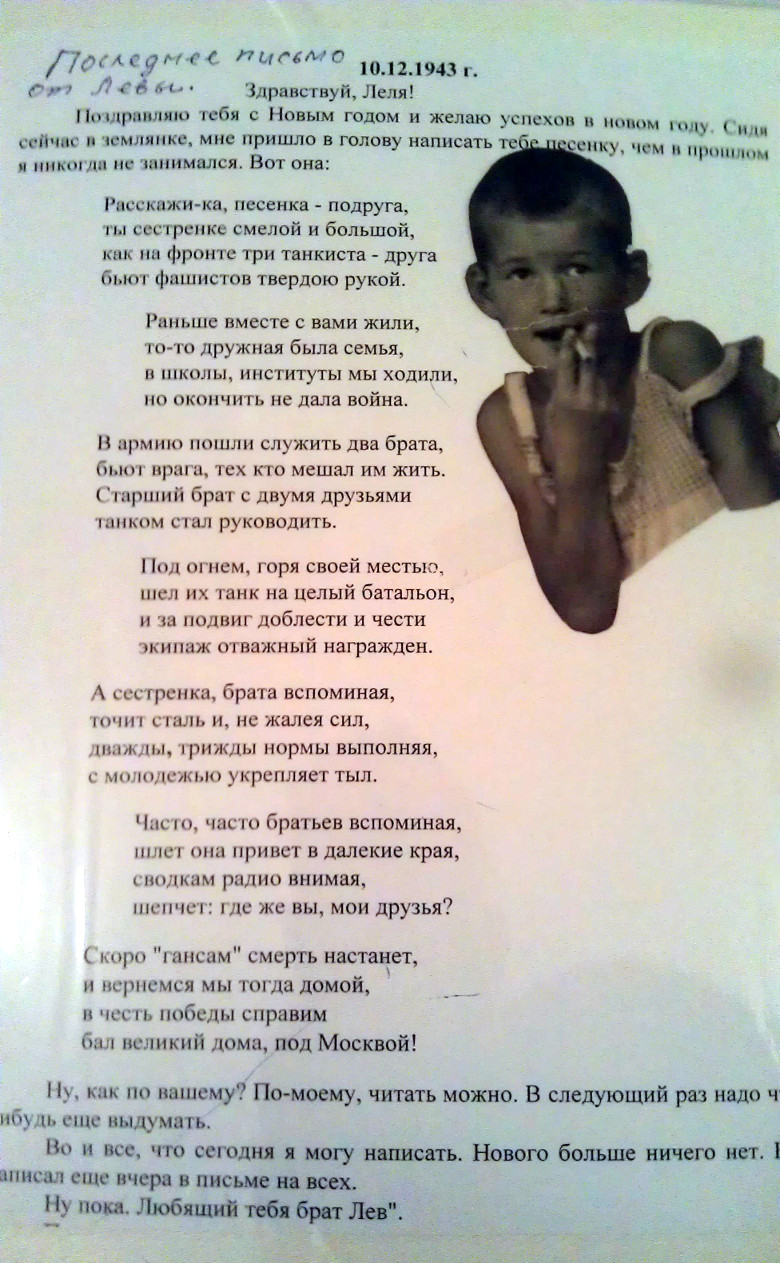

Лёва погиб в возрасте двадцати четырёх лет, успев только где-то в течение года – полутора поучаствовать в боях на своем танке Т-34. Сохранилось несколько его писем. Вот одно из первых, он его прислал с Курской дуги, из-под Орла: «Бой продолжался пять часов. Вместе с артиллеристами мы сожгли и подбили двадцать один немецкий танк. Нам принесли обед, но есть мы его не могли». А это был июль месяц, сорок градусов жары. И он добавил: «Моя гимнастерка была абсолютно мокрая».

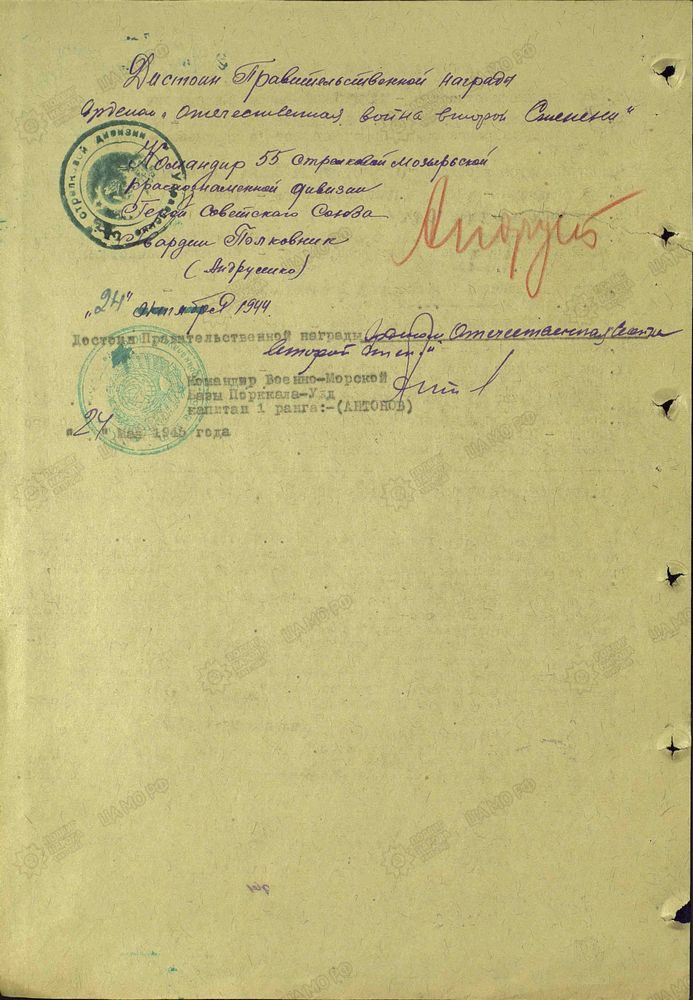

За Курскую дугу Льва наградили Орденом Отечественной войны II-й степени. А потом примерно через год его корпус перебросили в Белоруссию под Невель, где шли очень тяжелые бои. Он командовал взводом танков при командующем корпусом, и его, как хорошего специалиста, часто вызывали в штаб, то исправить рацию, то еще что-то, у Лёвы были золотые руки. И вот как-то опять его вызвали прямо во время боя. Ну, он, как всегда, побежал. А уже когда возвращался обратно, попал под очередной обстрел и погиб. Это случилось 15 декабря 43-го года. Его наградили Орденом Отечественной войны I-й степени, посмертно.

|

Для отца и для матери это, конечно, была колоссальная потеря. Для меня тоже. Но в нашей семье она была не последней.

У моей младшей сестры имя было Елена, но все мы её звали просто – Лёля. Уже после войны она закончила мединститут, защитила кандидатскую, устроилась на работу. И тут у неё что-то стало опухать в горле. Поехали в Ленинград. Там какая-то местная «звезда» медицины сказала: «Это обычный зоб». Сделали операцию, без какой-либо диагностики, без анализов. Через две недели выяснилось, что это злокачественная опухоль. Лёля стала задыхаться и ей в Иваново, где мы тогда жили, сделали трахеотомию - пробили дырку в горле.

Я приехал из Киева, папа там тоже был, мама. Мы повезли Лёлю в Москву, в онкологический институт. Она могла общаться только записками, и когда её показали доктору, просто написала: «Доктор, спасите меня». Он посмотрел на неё и сказал: «Вот в Ленинграде сделали всё это, пусть и заканчивают».

В Ленинград поехала только мама, и там буквально у неё на руках через две – три недели Лёля умерла. Конечно, встал вопрос, а что дальше? А дальше все-таки папа и мама хотели, чтобы Леля осталась в Иваново. Там под городом есть большое кладбище, на нём и военных захоронений много. Я поехал в Ленинград, пришлось соблюсти все эти законы, достать цинковый гроб, выбить место в товарном вагоне, везти Лёлю в Иваново. На похороны пришел весь институт.

|

Брат и сестра. Иваново, 1946 г. Первая послевоенная фотография |

Вот так, Лёля умерла в тридцать два года, Лёва – в двадцать четыре, а мне сейчас – девяносто шесть.

В 1939 году был издан указ, всех десятиклассников с 18-ти лет отправить служить. А до этого брали с 20-ти. И все школьники Советского Союза, а это примерно миллион, в 39-м году оказались в полковых школах. Наша полковая школа – это почти полтысячи человек будущих сержантов, костяк армии, кадровый потенциал. Получилось так, что к войне я и мои сверстники ничего же не закончили, кроме вот этих полковых школ.

А вас после какого класса забрали в эту школу?

В 1939-м году после 10-го класса. Привезли нас в военный городок. Заходим в здание, где старшина вручает сапоги, одежду и так далее. А я, можно сказать, из-под маминой юбки был. Ну, кончил школу, десятый класс. Домашний совсем. Думаю, сапоги надо взять побольше. Даёт мне старшина пару, кожаные. Надеваю, вроде хорошо. Галифе, сидит ладно. Гимнастерку надел и заправляю галифе. Старшина говорит: «А ну, поправь». Я, значит, заправил все в галифе. «Гимнастерку навыпуск сделай».

Потом пошла служба, полковая школа, дежурства. Вскоре началась Финская война. Я, значит, заступаю очередной раз, надеваю свои кожаные большие сапоги. Чтобы они не болтались, я, когда наматывал портянки, просто забивал ими вот это место, где подъем. Простоял час на морозе – ног не чувствую. Потом уже перешёл на кирзовые сапоги, а до этого промучился с этими.

Когда поселились в казарме, там еще находились старожилы. Я подошёл к одному из них, тридцатилетнему или сорокалетнему, не помню. Вижу, что он уже всё это прошел, спросил его: «Посоветуйте, на какую специальность лучше идти? Мне сказали, что есть какие-то специальности». Он мне: «Ну, хорошо. Есть у тебя что-то в вещмешке?» Я говорю: «Что-то есть». В общем, поделился я или нет, я уже не помню, но старожил этот мне сказал: «Вот что. Ни в коем случае не иди в огневики, не надо. Они все ходят чумазые, все измазаны смазкой. Потом, всё время надо таскать эти снаряды. Теперь, связисты. Надо всё время наматывать провод на катушку, а это же пятьсот метров, это же тяжёлый такой моток с катушкой на себе таскать. Разведчики тоже. Хоть дождь, хоть снег, все равно сиди в окопе или на наблюдательном пункте без укрытия без всякого. А вот ты школу окончил?» «Да». «Так иди в вычислители». «А что это?» «А там такая аппаратура: стереотруба, еще там какая-то диковинка, какая-то буссоль что ли. В общем, иди».

И я попросился в отделение вычислителей. Вот так получилось с самого начала, что моим оружием стали стереотруба, буссоль, всякие рейки, а потом мне ещё, как младшему командиру, выдали наган. Как только я его получил, мне очень захотелось его смазать. Вроде бы маслёнка у меня была, я уже не помню, но по-настоящему смазать мне его никак не получалось, и я решил: «Вот когда я нажму на спусковой крючок, я намажу как следует курок и тогда он у меня войдет в ствол, и тогда всё будет хорошо». И, слава Богу, я вставил перед этим тряпочку, у меня барабан-то был заряжен. И где-то вот так вот на себя ствол направил и нажал на курок. Это я потом уже подумал, что ещё бы чуть-чуть, и был бы мне штрафбат за самострел, или еще чего похуже.

И был у меня ещё один похожий случай. Красноармейцы, учеба. Один из курсантов мне говорит: «Товарищ сержант, вот что-то у меня не отбрасывается патрон-то из карабина». Я ему: «Ну-ка, дай». Значит, он дает мне карабин, я отвожу затвор, закрываю, думаю: «Наверное, он не закрывал затвор, а я закрыл». И нажимаю на курок. Выстрел. Слава Богу, что никого рядом не было.

А можете рассказать, что вы изучали, какая была теория, практика в школе?

Нас готовили по курсу офицера, как будущих младших лейтенантов.

У нас в военном городке был внутренний тренировочный полигон. Его специально сделали в уменьшенном виде. По площади, он наверное, равнялся площади этого этажа. Там были огневые позиции, наблюдательный пункт. Рельеф, реки, пушки обозначены и так далее. А в местечке Луга там был полигон уже огромный, самый настоящий.

А на финском фронте вы успели поучаствовать в боях?

Нет. Единственное, в наш военный городок приезжали те, кто побывал там. В основном – ездовые, большая часть же перевозок была на лошадях. Плохо мы тогда ещё вооружены были. Потом в госпиталях появились раненые.

Что они рассказывали?

А Вы знаете, мне как-то не довелось их послушать. Могу только сказать, что в Киеве существовало такое производственное объединение «Квант» и руководил им изумительный человек Иван Васильевич Кудрявцев. Поскольку он был сыном «врага народа», то он сам, будучи комсомольцем, пошел на Финскую войну добровольцем и во время боёв потерял ногу. Был награжден орденом.

Его брат, по-моему, старший, тоже специально, чтобы доказать, что он не враг, пошел туда добровольцем. Судьбу я его уже не помню, но вот с Иваном Васильевичем было именно так. Он окончил военную академию в Москве, стал руководить на Урале одной организацией, связанной с вычислительной техникой, кстати. Его потом перевели сюда в Киев и тоже назначили руководителем, как тогда говорили, в п/я – почтовый ящик № 24. Радары, самолетные радары. И он тоже там наладил дело. Получил Государственную премию, Ленинскую премию. Дочь у него выросла прекрасная такая, семья была хорошая. В общем, он поставил на ноги всё, что было к нему близко, и пользовался очень большим авторитетом. И все как-то забывали, что у человека нет ноги. И я не помню, чтобы в общении он высказывал обиду. Нет.

Тем более, он получал большие награды, и получил большое удовлетворение от работы. Однажды он без согласования с министерством добился, чтобы его объединение начало выпускать так называемые компьютеры «Карат». Их устанавливали на подводные лодки, корабли и прочую технику. Этот «Карат» оказался самым надежным в Советском Союзе бортовым компьютером. Поскольку выпускал эти самые «Караты» киевский «Буревестник» (находящееся сегодня на грани закрытия украинское оборонное предприятие прим. редактора), я помню давным-давно поехал туда и сказал директору: «Вот, хотим приобрести «Карат». Он говорит: «Это трудно, но показать «Карат» могу, пожалуйста. У нас тут как раз есть проплававший десять лет на подводной лодке «Карат»». Его включили, а он работает.

В 1940-м году нашу часть не участвовала в боевых действиях в Финляндии, на всё лето отправили к финской границе под Выборг, который тогда уже был нашим. Я тогда уже закончил учёбу и служил в 108-м гаубичном артиллерийском полку. В этом районе нас первым делом ознакомили со всеми теми укреплениями, которые Финляндия подготовила к войне: показали и надолбы, и ДОТы, и ДзОТы. Часть из них была, конечно, разбита. Но мы всё-равно всё осмотрели. А поскольку там при каждом домике (они там эти прекрасные такие домики не кучками, а как-то на отшибе стоят) или пруд, или маленькое озерцо и банька есть, то мы там даже попарились. И финнов там не было ни одного человека.

|

1 мая 1940 г. Сержант (слева) |

В день перед войной я получил увольнительную и поехал в Ленинград к двоюродной сестре, и был в городе уже утром 22-го. В тот же день из Иваново приехала моя крестная. Я пытался её встретить на вокзале, но не встретил. Вернулся обратно на квартиру двоюродной сестры, а крёстная уже там. Где я проворонил, не знаю.

Ну, я ей предложил пройтись по Невскому. Она мне говорит: «Твои папа и мама оставили мне десять рублей, но добавили, что ты ему не давай. Ты купи всё на эти рубли, что он скажет».

А почему не давать?

Это уж у родителей спросите. У меня, как у сержанта, был оклад семнадцать рублей. Мы зашли в Елисеевский магазин на Невском. Прекрасный магазин, всё там было. Что-то я купил, что-то она купила. Но деньги за меня платила она. Потом мы вышли. Но Вы же помните, это 22 июня, а на Невском всё спокойно.

Были только объявления, что: «Дорогие товарищи, правила поведения во время воздушной тревоги…» Ну и что? Это же каждый день почти передавали. Ленинград же приграничный город.

То есть люди спокойно ходили?

Абсолютно. Всё спокойно. Вернулись к двоюродной сестре, это второй или третий этаж дома. Я сел, взял с этажерки книгу «Хромой барин», Алексея Толстого, и стал читать. А крёстная легла на кровать, устала с дороги, ей уже за пятьдесят тогда было. Где-то в двенадцать часов сильный стук, в дверь. Открываем – дворник: «Война, готовьте песок и мешки. Гасить зажигательные бомбы». Я говорю: «Слушайте, мне же надо быть в части». Я схватываюсь и выскакиваю. Сестра за гимнастёрку: «Иди пообедай». Какой обед? Бегу к остановке – в Ленинграде тихо. Подскакиваю к трамваю, она бежит за мной. Я ей говорю спокойно: «Если этот дворник напутал, не рассказывай родителям, что я убежал от тебя».

Вскочил в вагон, еду. Ленинград спокоен, правда, видел, как в одном месте привезли и начали устанавливать зенитку. Приехал на Финляндский вокзал. Покупаю билет на электричку – никого нет. Сажусь в вагон электрички, рядом со мной военный. Он читает какие-то листочки, но молчит. Я краем глаза глянул, там вроде фамилия Молотова есть и еще что-то. Но я не спрашивал, и он молчал. И в вагоне все молчали. Выскочил из вагона, встретил знакомого сержанта. Я ему сказал: «Ты знаешь, что война?» Он мне: «Наша часть уже в лесу. В четыре часа нас подняли по тревоге. Твою тумбочку в казарме ты уже не найдешь, всё вывезли в лес».

И вы поехали туда?

Да. Это рядом совсем было, меньше километра. А там станция: паровозы, платформы, теплушки. У нас на вооружении были 203-мм гаубицы (203-мм гаубица образца 1931 года прим. редактора). Буксировались они тракторами: один трактор тащил ствол, второй – лафет. И вот мы это всё загрузили на платформы.

Какими тракторами пользовались?

В то время харьковский завод «Коммунар» выпускал специальные такие тракторы для армии (марка СХТЗ-НАТИ прим. редактора). У них были специальные гусеницы, каждая из которых состояла из таких лопатообразных плат, чтобы не тонуть даже в болоте.

А какой был боевой дух у вас в батарее, в полку в первые дни войны? Какие разговоры были между людьми, между молодыми ребятами? Ваше впечатление.

Первый разговор о войне состоялся у меня в лесу, как раз там, куда вывезли наше имущество, километрах в полутора от нашей казармы. Был у нас такой замечательный человек, Александр Филиппович Парахонский, старше меня, преподаватель по образованию, но как и я – сержант. И вот мы уже в сумерки ходили около нашей казармы. Она стояла пустая. Он мне сказал тогда: «Ты понимаешь, вот я представляю, ведь напали-то немцы неожиданно. Ведь сейчас кровь льется. А мы тут ещё торчим».

На следующий день или через день, уже не помню, подали эшелон. Нас отправили к Выборгу в теплушках. Пока ехали (а ехали не долго, что там ехать) кто-то из бойцов сказал: «Вот в Гражданскую войну, вот это были настоящие люди. И умели воевать, и сделали своё дело. А мы сейчас…» Старшина, он как раз в этой теплушке ехал – один старшина на всех, ответил ему: «Погоди, погоди. Вот попадёшь туда, на передовую, тогда и будешь говорить, что там кто-то чего-то умел, а мы ничего не умеем». Какого-то страха или ещё чего-то не было.

А в 41-м году вы против финнов успели повоевать? Там наступали финны или немцы?

Сейчас я Вам всё расскажу. На шестой день войны приехали мы под Выборг на новую границу с Финляндией, собрали стволы с лафетами, поставили орудия и решили произвести выстрел. Но наводчик так растерялся, что забыл выставить прицел, и ствол получился направленным прямо на ближайшую скалу. Поэтому снаряд после выстрела вместо того, чтобы лететь на 20 километров, пол этой скалы снял.

Хоть Финляндия и объявила войну Советскому Союзу, но на тот момент на том участке фронта ни одного солдата регулярной армии, кроме нас, не было. Мы отвечали за границу, включая, конечно, пограничников. А для них там был построен двухэтажный дом, какая-то медсанчасть даже была. Ну и мы тоже попытались тоже как-то обустроиться, пока не было боевых действий.

Ни стрельбы, ничего?

Ничего. Нашли мы полосу ДОТов, которые строили наши саперы. Недалеко от нашей сопки на каком-то дереве мы обустроили НП, чтобы разглядеть, где там у противника что, а внизу - недостроенный ДОТ, самый настоящий. Всё есть, и дверь есть, правда, на замке, и внутри никого нет. И мы рядышком, пытаемся выкопать себе окопчики. А там один сплошной камень, вот настолько углубились, сделали себе, значит, пять – шесть таких укрытий.

Это меньше полметра глубиной, да?

Меньше. Его же не продолбишь камень этот? На седьмой день, что интересно, я по поручению всех остальных из нашей батареи поехал в Выборг, чтобы привезти пирожных. Купил газеты, а в них написано, что Минск уже занят немцами. А мы сидим на солнышке, прохлаждаемся.

С нами был помкомвзвод Довженко, он уже на войне побывал, понюхал порох (я его фото потом покажу). Вдруг свист. А мы еще не поняли, что к чему, и когда Довженко упал на землю, только показывали на него пальцами да ухахатывались: «Чего это он падает-то, позорится?»

А потом начался обстрел, и до нас дошло, что Довженко то прав. Бросились в окопчики – а они в скале только на штык лопаты выдолблены, разве что только голову можно спрятать. По нам где-то десятка полтора мин сыпанули и прекратили стрельбу. Конечно, пока они рвались, все мы лежали спокойно, но когда стало тихо, опять вскочили. Мы не обстрелянные были, еще ни черта не понимали, нам смешно. Только друг на друга показывали пальцами, какие мы трусы. Такие вот были мои первые дни войны.

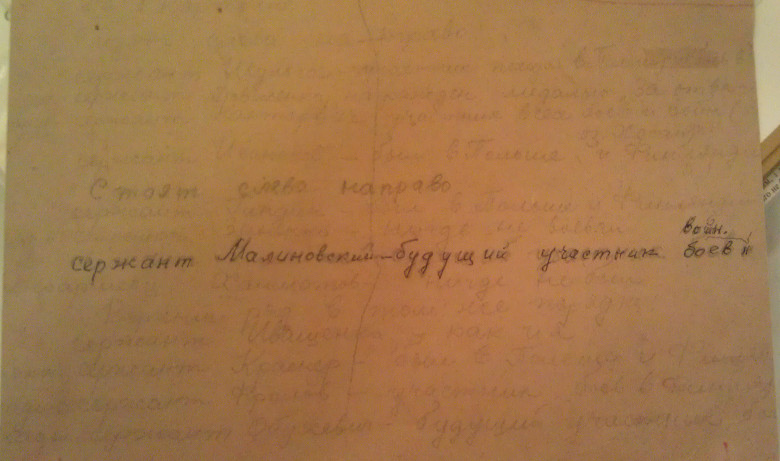

Хотя где-то примерно за месяц до войны, когда ею ещё и не пахло, я отправил родным фотокарточку и о себе дурачась написал: Малиновский Борис Николаевич – будущий участник боёв и войн. Что моей рукой водило – не знаю.

|

|

|

Такой вопрос, а в Выборге финского населения не было уже? они все уехали в Финляндию или всё же кто-то был?

Нет, никого не было. Но нам было запрещено занимать пустые дома. Даже когда мы вернулись туда после войны, мы строили обычные убежища, землянки. А дома стояли пустыми. Я даже, помню, зашел в один из домов. Смотрю: книги. Одну взял, полтстал. Оказалась какая-то религиозная. И на мою беду зашёл политрук, даже не нашего дивизиона, соседнего. Фамилию его до сих пор помню: Пименов. Зашёл и говорит: «А что это ты там Библию рассматриваешь? Ты что, увлекаешься этими вещами?» Проходит несколько дней, кто-то мне говорит: «Собрание проходило актива, партийное, и упоминали тебя, что ты там какие-то книги не те читаешь». Но, слава Богу, пронесло.

И, кстати, я позднее, нет, тут же, в течение этих первых дней узнал, что там была одна женщина, она немного прихрамывала. И, значит, пехота попыталась всё-таки взять эту женщину в оборот. Ну и наш Пименов отважился повторить попытку, да только пришлось ему потом где-то там отлёживаться. Его очень сильно побили. Народ тогда у нас на расправу был скорый.

А потом случился этот неожиданный обстрел, во время которого сказалась моя неопытность. Внизу нашей сопки, на которой мы с таким трудом выдолбили свои ямки, я поставил одного из своих солдат с ручным пулеметом. Там был не камень, а земля, так что свой окоп он отрыл, как положено. Во время обстрела он оставался в нём, и поскольку я опыта не имел, как вести себя во время обстрела, не знал, то прямо под свистящими минами побежал вниз, чтобы убедиться, что он живой. Еле успел вскочить к нему в окоп, когда всего в шагах двух – трёх от нас разорвалась мина. Зачем было бежать? Понимание пришло уже потом, вместе с опытом. Но вообще как таковых боевых действий в то время на нашем участке не было.

Потери были?

У соседнего НП в проходе блиндажа сидел связист, красноармеец по фамилии Сузи, финн, лучший лыжник дивизиона. Вот он погиб. Мне и еще паре человек было приказано в ту же ночь перенести тело, чтобы его похоронили где-то на огневых, я уже сейчас не помню точно где. Кто-то из офицеров, помню, сказал: «Вы там только осторожно, потому что финны все-таки где-то рядом находятся». Ну и мы потащили его… и всё.

И похоронили?

Нет, это уже не наше дело было. Просто принесли. А потом уже после этих событий нас переместили в Эстонию. Поскольку Прибалтику очень быстро стали сдавать немцам, появилось опасение, что они её могут всю вскоре захватить, и наш полк бросили под Кингисепп. Расположили нас в такой стрелке лесной. А Прибалтика – это не просто лес, а настоящий лесопарк. Чистота. И через пару дней, я уж не помню, может быть три – четыре дня, начальство наше полковое собрало всех офицеров и комполка сказал: «Что вы делаете? Вы посмотрите, что вы с этим лесопарком сделали? Вы же загадили всё! Всё собрать! Выдать каждому подразделению всё, что для этого надо. И прекратить безобразие!» Вот так.

А в Эстонии вы принимали участие в боях в 41-м году?

Нет. Никакого.

А местное население, эстонцев, видели? Они ждали немцев или нет?

Когда мы проходили маршем, то откуда-то с чердаков стреляли. Мы этого не видели, только слышали.

Затем был приказ: прекратить боевые действия, привести орудия в походное положение, и отправили нас, как потом оказалось, под Горький в Гороховецкие лагеря. Вы, наверное, не знаете.

Конечно, знаю. Я опрашивал где-то четверых ветеранов, которые там были. Они вспоминали ужаснейшие условия: плохое питание, холод. Рассказывали ужасные вещи. А какие лично у Вас остались впечатления об условиях проживания, занятий, питания? Потому что я слышал только плохое про Гороховецкие лагеря, хорошего я ничего не слышал.

Я был счастлив, потому что эшелоны с нашими тяжелым вооружением шли через Иваново. В один из дней утром я подошел к старшине Семеренко и попросил: «Товарищ старшина, ведь Иваново – это мой родной дом. Отпустите». «Так беги». И я побежал, и тут же прибежал назад. Дома побыл всего два или три часа. Когда вернулся, то уже почти все эшелоны отправили, но на свой я успел. Доехали мы до станции Ильино озеро. Наш полк высадился, вытащили мы свои орудия. Настал обеденный перерыв. Я пошёл к тому месту, где толпились люди и увидел марширующую роту в чёрных шинелях, над которой возвышалась чья-то знакомая голова. Присмотрелся, а это мой брат – Лёва.

Я подошел, говорю тому, кто эту роту вёл: «Разрешите, я только что с войны пришел?» «Да, конечно, пожалуйста». Отозвали Лёву. Очень мне этот момент запомнился. Мы где-то присели, такое место было немножко закрытое что ли. А может и не закрытое, но народа не было, можно было спокойно поговорить. У Лёвы до этого были волосы такие красивые немного волнистые, а теперь он был остриженный, в этой своей чёрной шинели, для меня непривычной. И хоть я уже пару недель хоть как-то, но воевал, но тут я заревел как мальчишка. Ведь и дома нормально себя вёл, а тут заревел. Самым настоящим образом.

От морального напряжения?

Нет. Я понял, что ждет брата. О себе я как-то в от момент не подумал, а вот о брате… При чём, он же ведь пошёл добровольцем.

Отдыхали мы, если это можно назвать отдыхом, в Гороховецких лагерях около месяца. Матчасть нам заменили, дали 107-мм пушки (107-мм пушка образца 1910/30 годов – прим. редактора). Эти самые наши гаубицы куда-то спрятали. Отправили нас в училище учиться. Посещать его было нелегко. Учились почти каждый день, но время для отдыха всё же находили. Помню в один из первых совместных наших с Лёвой выходов: у меня, как у младшего командира, с первых дней войны был «наган». Это я потом уже разжился пистолетом. Ну а Лёва – ворошиловский стрелок. Отошли в сторону, нашли где-то листок бумаги, начертили на нём круг, и, значит, я пытаюсь в этот кружок попасть. А Лёва, что ни выстрел, то в центр. А я всё мимо. Ну, и вот, правда, встречаться нам доводилось не так уж часто.

К тому времени немецкие войска уже подошли к Харькову, или даже взяли его, и нашу часть стали срочно готовить для отправки на Юго-Западный фронт. И мы уже знали даже, что нам туда. Но в это время пришло известие, что наш эшелон отправится куда-то через Москву, и точно не в Харьков.

В одну из ночей слышим – боевая тревога. Что такое? Оказалось, отправляемся. Подали нам теплушки, платформы, и на платформы уже чуть ли не погружены наши 107-мм пушчонки. Я вертелся возле теплушек, выбирал, в какую лучше забраться, и тут чувствую, что эшелон уже сейчас будет отправляться. В это время меня подхватил Лёва и чуть ли не закинул в ближайшую теплушку. Поезд тронулся, и я ему крикнул: «Лёва, расскажи родителям, как ты меня проводил»… Это была моя последняя встреча с ним.

Когда приехали в Москву, там во всю стреляли зенитки. Объезжали мы её сам чёрт знает какими путями, Москву эту самую, и добрались до станции Завидово. Это где-то посредине в ста километрах от Москвы и в ста километрах от Калинина.

Это там потом было охотничье хозяйство Брежнева, где он охотился?

Да. Совершенно верно. Выбрались мы, и пошли пешком. Но появились какие-то машины, возможно, всё-таки какая-то техника была в нашем эшелоне. Я почему-то оказался в грузовике, и мы поехали к фронту по направлению на Калинин. Город уже был занят немцами. Ночь, а светло, как днем, потому что Калинин горит. Где-то по дороге деревенька, машина остановилась. Мы выскочили... так просто, размять ноги. А сопровождающий нас офицер, командир нашего взвода, сначала был бодрый такой, тоже нигде еще не бывал. Простой лейтенант, фамилия его была Смирнов, заканчивал он Ленинградское артиллерийское училище. Пошёл он в какой-то дом, потом вернулся немного напуганный. В это время как раз рядом с нами в какую-то другую машину загружали раненых. Сел этот наш командир обратно в машину, а былой-то бодрости и нет, дрожь в голосе. В общем, прочувствовали мы, что фронт уже совсем близко. Немцы, видимо, применили какое-то новое оружие, сплошная мясорубка была.

Ну, мы сидим, молчим, офицер этот тоже молчит. Едем, а впереди полыхает громадное зарево. Уже порядочно проехали, наверно, километров 20 – 30, не помню. Зарево стало понемногу стихать, а дорогу заполнили толпы беженцев, поэтому дальше мы продвигались с трудом. Беженцы с повозками, с колясками, в которых когда лошади были запряжены, а когда и коровы. Кто-то ехал на машине. Детей на руках тащили, в общем, самое страшное и самое обычное бегство из города, который заняли немцы.

Это уже в сентябре было?

Нет. Это было 15 октября. Немцы только что заняли город, или несколько дней назад (ожесточённые уличные бои за Калинин начались 13 октября – прим. редактора). Утро, шоссе опустело. Лес слева, лес справа. Мы свернули под деревья. Первым делом надо было организовать наблюдательный пункт. На опушке начали рыть окоп. Но уже посветлело, а впереди в шестистах метрах примерно от нас был элеватор, на котором наверняка сидел немецкий наблюдатель, и ему всё было видно. Я попытался сказать взводному и командиру батареи, что не надо рыть окоп на виду у неприятеля. Но он упёрся: «Копать!» Ну, копать, так копать. Выкопали.

Утром пошли к пехоте, где ползком, где – пригнувшись. Обсудили всё, и обратно. Тут по нам открыли пулемётный огонь, это нас атаковали вражеские самолёты. А у меня еще не было инстинкта, что это враг. Но всё же дошло, что надо спрятаться.

У меня есть карабин, у меня есть пистолет, но мне страшно. Остальные ребята из нашей батареи, слава Богу, тоже успели попрятаться, всё-таки хороший окоп мы отрыли. Самолёты улетели, но немцы, сукины дети, начали обстреливать дорогу из миномета.

В этот же день наше командование решило произвести замену. Нашего командира батареи Петрова – прекрасного человека, великолепного артиллериста, заменили человеком, который только что вернулся из окружения. Посчитали, что опытный человек будет командовать лучше.

Прошло несколько часов. Сижу я окопе, наблюдаю за противником. Берёза растет рядом, большая, почти без сучьев. Лесок передо мной не шибко густой, практически всё сквозь него видно. Неподалёку часть бойцов успела вырыть землянку, в ней находился командир нашего взвода. Через какое-то время появился новый командир батареи. Увидел меня, спрыгнул в окоп, спросил: «Ну, что Вы там видите?» «Ну вот», – говорю, – «там танкетка сгоревшая есть. Бомбардировщики тяжелые ТБ-3». Их там сбили. Лётчики выпрыгнули с парашютами, и немцы постреляли их прямо в воздухе.

И я помню фразу, которую я сказал этому комбату. Говорю: «Товарищ старший лейтенант», фамилия его была Боков, «товарищ старший лейтенант, а когда же в нашу сторону будет клониться победа?» Он посмотрел на нас, посмотрел почему-то на эту березу, а потом ответил: «Вот, как человеку на эту березу залезть, так нам победить». Даже, по-моему, он что-то добавил, что легче человеку без рук на эту березу залезть, чем нам победить.

То есть он уже был морально сломлен?

Самое страшное, что мы эти слова проглотили. Ну, устал человек, в окружении был. И потом, он же офицер, а я сержант? Разве я мог представить, что он потом окажется предателем? Нет. Не мог. Абсолютно.

Ну вот. На второй день или даже, может быть, в этот же день я гляжу: немцы где-то вблизи под стенкой элеватора установили минометную батарею. Миномёты начали стрелять, видны вспышки. Комбат в землянке у командира взвода. Я бегу к нему, говорю: «Товарищ старший лейтенант, там целая батарея. Надо же разбить её или подавить». «Иди и наблюдай, ничего делать не надо. У нас снарядов нет».

Это правда? Не было снарядов?

Откуда я знаю? В общем, первый, второй, третий день прошли относительно спокойно. Запомнилось, как мимо меня проходил один из сержантов с соседнего пункта. Увидел меня. А у него в руках такая веточка какого-то дерева. Подошел и говорит: «Борис, возьми веточку, она счастливая. Я сейчас всю передовую прошел, и виден был с элеватора, и никто на меня не позарился, никакая пуля не просвистела. Поэтому, возьми веточку». Наверное, я взял, сейчас уже не помню. А он пошёл дальше на свой наблюдательный пункт.

В этот же день, по-моему, появился у нас посыльный из штаба и говорит: «У вас гранаты есть? Вот там неподалеку можно взять на машине. Выройте на обочине какие-то укрытия, возьмите гранаты. Через час – через два из Калинина возможно будут прорываться вражеские танки. Ваша задача, чтобы эти танки дальше не продвинулись». Мы закрепились, где нам сказали, и весь день слушали: загудит что-то, или нет. Но, слава Богу, ничего не загудело - пронесло.

Рядом с нами проходила железная дорога Москва – Ленинград и шоссе. Комбат послал на железную дорогу командира моего взвода лейтенанта Смирнова, выбрать новый наблюдательный пункт. Это где-то в километрах двух – трёх от того места, где мы находились. К вечеру комбат нас собрал: «Комвзвода вернулся, он вам расскажет, где будет находиться новый НП. Там есть будка железнодорожная, найдите её. Где-то сбоку от неё организуйте наблюдательный пункт». Да, и он сказал: «Вы идите к насыпи, а мы со Смирновым пройдемся по передовой и зайдем в штаб стрелкового батальона».

К вечеру я получил ещё одно указание, получить на кухне тёплое белье. Наш взвод отправился туда, получили это тёплое белье. Уже не помню, переоделись мы, или нет. Встретили Смирного, нашего взводного, которого комбат посылал выбрать место под наблюдательный пункт. И в этот момент из соседнего НП подошёл такой же офицер, командир взвода управления лейтенант Городиский. Смирнов прямо у всех на глазах начал срезать с себя петлицы. Тогда же на воротнике были петлицы со знаками различия. А когда подошёл Городиский с такой руганью набросился на него: «Ты почему до сих пор их не срезал? Ты же наблюдатель, тебя за несколько километров будет видно?» Выругался, ругаться тогда все умели, и ушёл. Городиский тоже пошёл к себе, а мы отправились на железную дорогу.

Но вы не срезали с себя ничего?

Абсолютно. Для меня это дико было. Вышли мы слева или справа от этой будки, черт его знает. Железную дорогу нашли быстро, а будки то нет. Пошли вперед, и, может, где-то через полкилометра набрели на эту самую чёртову будку. Вылез я на насыпь, стало уже светать, но видно было ещё плохо. Вести наблюдение было рано. Спустились вниз, а там шпалы лежали. Выкопали яму, накрыли шпалами и даже прилегли, по-моему. Протянули к нам связь. Тут вызывают меня к аппарату из соседней батареи, у телефона начштаба нашего дивизиона: «А где ваш лейтенант?» Отвечаю: «Нету». «Хорошо. Если подойдёт, позвоните».

Проходит ещё какое-то время, не знаю, полчаса – час, снова звонок. «Нет, не приходил». А кроме комбата и взводного с ними пошёл еще один красноармеец, причем не по желанию, а по приказу. Комбат при нас назначил его своим ординарцем. Солдат этот ещё спросил: «Товарищ комбат, а мне куда? С разведчиками или с Вами?» «Со мной пойдешь». Вот я и рассказывал это всё по телефону. В ответ: «Пошлите туда, где вы находились раньше и приведите вашего старлея живым или мертвым». Хорошо, посылал солдат. Намного позже выяснилось, что как раз в эти часы по нашим наблюдательным пунктам и огневым отбомбилась вражеская авиация. Бомбили точно, словно им кто-то сообщил их место расположения.

Чувствуем, что-то тут не то. Так наши командиры и не объявились. Через какое-то время мне и другим разведчикам, еще двум – трём солдатам, приказали явиться в СМЕРШ (СМЕРШ появился только в 1943 году, на тот момент в частях контрразведкой занимались Особые отделы – прим. редактора). А мы еще не знали, что такое СМЕРШ. Что-то слышали, но настоящего СМЕРШ мы еще не знали. Явились перед каким-то капитаном. «Ну, рассказывайте». У нас совесть чиста, вот всё, что я Вам сейчас рассказывал, я доложил этому капитану. Посмотрел он на нас и сказал: «Эх вы, а еще комсомольцы».

Потом уже выяснилось, сильно потом, что этот комбат не вышел из окружения, а был плену, и получил от немцев задание, вернуться и привести с собой через линию фронта офицеров или еще кого-то. Он это и сделал. Он бы мог и меня захватить, я для этого вполне достаточный дурак был. Другой вопрос, как бы я себя повёл в такой ситуации. Оружие ж у меня было, но сейчас чего уже гадать.

В качестве продолжения. Командир соседней батареи, будущий профессор Сукомин, у меня есть его фотография, я потом покажу. Чудесный был человек. В одну из первых послевоенных встреч он меня как-то спросил:

– Слушай, а помнишь, как у нас перебежал к немцам новый комбат?

– Да, – говорю, – конечно.

– А тебя не вызывали после войны? Меня вызывали.

– Ну и что?

– Представь себе, я с ним встретился после войны.

С перебежчиком?

Да, с тем, который убежал. Встретились они в Москве, Сукомин работал тогда в Московском энергоинституте. Этот… перебежчик, ему с ходу и говорит: «Я прошел проверку. Я чистый, и я приглашаю тебя и наших всех на свадьбу. Завтра у нас свадьба». Сукомин сам не пошел, но кто-то из знакомых, из таких же, как мы, туда попал. Ему сказали, что во время свадьбы все было хорошо, но потом встал отец невесты и сказал: «Ну вот, мне говорят, что жених побывал в плену, ещё что-то рассказывают. А что на самом деле было?»

Чем закончилась эта свадьба, я не знаю. Но от второго нашего офицера, который вместе с этим перебежчиком и Сукоминым заканчивал одно и то же Ленинградское училище, я услышал ещё одну историю. После войны он поехал в свою деревню, в которой жил до войны. Его мамаша смотрела выпускной альбом Ленинградского училища, и вдруг увидела одного из бывших курсантов, этого самого перебежчика – Бокова, узнала его. Мать рассказала: «Погоди, этот человек был у нас в деревне, носил эсэсовскую форму, относился к нам очень плохо. Потом он куда-то исчез, куда – не знаю». Вот этот, однокашник Сукомина, оказался умнее меня, сразу явился к начальству Ленинградского училища и рассказал, что к чему. Потом Сукомин рассказал, где положено, свою историю. Его стали расспрашивать: «А кто еще, кроме Вас, знает об этих событиях? Кто может подтвердить?» И Сукомин ответил: «Есть такой сержант, он тогда был сержантом, сержант Малиновский». Но до меня как-то это всё не докатилось.

А как в результате сложилась судьба этого Бокова, я, если честно, не помню. Может, и арестовали после этой свадьбы. Мы потом Сукомина расспрашивали, и я так помню, что он вроде видел Бокова в арестантской одежде.

А вы под Калинином долго пробыли в боях?

До ранения, по 22 ноября. Нашу часть, а точнее, один дивизион вместе с орудиями решили переправили через Волгу. Это были лёгкие 107-мм пушки (тяжёлые 107-мм орудия лёгкие в сравнении с 203-мм гаубицами – прим. редактора). Вокруг лежал глубокий снег. Волга почти встала, но еще была вся в полыньях, так что переправиться через неё пока было невозможно. Мы закрепились на берегу, напротив наших позиций находилась церковь.

7-го ноября, в День Октябрьской революции, нам принесли газету «Правда», естественно, праздничные сто грамм. Я не помню, какая была у меня посуда, но мы отметили, поздравили друг друга с праздником, очередной годовщиной Революции, подняли тост за товарища Сталина. Да, именно так было, и врать я не буду, потому что тогда он для нас был всем. Тем более, после того, как мы прочитали его выступление в газете «Правда». Мы были окрылены, уверены, что победим. Вот хотите – верьте, хотите – нет, но авторитет этого человека очень сильно влиял на наши настроениея.

Это там, где он обращается: «Братья и сестры»?

Нет, то более позднее. А в этом он говорил, что еще чуть-чуть, и все эти гитлеровские армии лопнут, как мыльный пузырь, и тому подобное. Это когда он выступал в метро.

Через десять лет после окончания войны, а может, даже и больше, я по командировке попал в демократическую Германию (ГДР). У меня был друг по 55-й дивизии, тоже офицер. Он дружил с начальником берлинской полиции. Причем этот мой друг взял в плен этого будущего полицаям во время штурма Берлина, и этот полицай считал моего друга своим спасителем. Поэтому он с большим удовольствием показал нам Берлин. То есть, мы уже вроде как и не враги были. Но когда мы пришли в Трептов парк, а там изречение Сталина о войне, и этот памятник с ребенком на руках. И со мной случилось, как тогда с Лёвой под Горьким, в Гороховецких лагерях. Потому что там могила на девять тысяч человек. И мой двоюродный брат там лежит, фамилия – Розов, Леонид Розов. И второй – Валерий Розов, тоже там, они сводными братьями были, отец один, а мамы разные.

И Вы знаете, какая мысль у меня появилась? Почему я так переживал? Не скажу, что я уж слишком много видел горя, гибель людей. Но брат у меня погиб, и все беды, что я видел, приводили к мысли: ну как же так, почему эта небольшая Германия нанесла такие тяжёлые потери нашему такому огромному и сильному Советскому Союзу?

Мы же неплохо воевали. Значит, плохо подготовились? Вот это задело, знаете. Даже какая-то обида появилась. В наш институт из нашего партаппарата как-то прислали группу немцев. Может быть, и из ГДР, сейчас уже не помню. И мне в дирекции сказали: «Товарищ, Вы же и в командировке были, и в годы войны через Германию прошли. Примите эту группу». Я наотрез отказался. Я не пошел на эту встречу.

Почему?

Вы знаете, не так уж просто сказать, почему человек не хочет видеть тех, кто в свое время причинил его стране, его народу и ему самому лично много горя и бед. Ну вот, не мог, и не пошёл, хотя я и был членом партии, и это был мой партийный долг. А я не пошёл, потому что есть некоторые чувства, которые не исчезают. Хотя в последующих командировках в ГДР, в общении с учеными этого чувства у меня не было. То есть, по прошествии определенного времени эти чувства всё-таки немного притупились.

Знаете, это тяжело проходит, когда где-то в начале войны в газете «Красная Звезда» выходит статья Ильи Эренбура «Убей немца», а затем через пару лет выходит газета «Правда» и уже говорит, что есть отдельно Гитлер, а отдельно – немецкий народ.

Но это уже позже?

Да, это уже ближе к концу войны. Я уже тогда дослужился до командира взвода, а командиром отделения у меня был замечательный парнишка по фамилии Комаров. Во время бомбежки у него погибли отец и мать. Какой там «… есть немецкий народ». Я помню он мне как-то сказал: «Ну, немчура, я живого места там не оставлю». Через неделю его насмерть убило. Понимаете, война это всё-таки другое особое состояние души. И люди на ней бывают разные.

Ладно, вернёмся ко мне. Конец ноября, бои под Москвой, Калининский фронт. На чердаке наблюдательный пункт, и я командир отделения разведки в звании сержанта, с двумя треугольниками в петлицах. Ещё не лейтенант даже. На наш участок на берегу Волги вышла сибирская дивизия. Залезли на мой чердак какие-то пришлые разведчики из этой дивизии и говорят: «Вот мы там всыпали немцам. Чего вы тут прячетесь?» Вышибли зачем-то чердачную раму. А напротив через Волгу, как я уже говорил, церковь, а на ней немецкие наблюдатели сидят, которые совсем не дураки. И вот мы слышим, по нам открыли огонь: перелёт, недолет, справа, слева. Эти разведчики сразу ноги в руки и в подвал. И я выскочил с чердака, чтобы тоже к ним присоединиться, да только не успел. Снаряд пробил крышу, чердак и угодил в русскую печку. Мне тогда показалось, что снаряд не взорвался, а отбил глыбу кирпича, которая угодила мне вот так вот в плечи.

Швырнуло меня в конец комнаты. Потом уже в медсанбате врач мне сказал, что зондом прощупал, и оказалось, что меня насквозь прошил осколок. Ранение на входе три на четыре, а на выходе четыре на четыре сантиметра. Врач сказал: «Счастливый Вы, молодой человек. Чуть-чуть, вот доли миллиметра, и Вас бы не довезли, потому что перебило бы сонную артерию».

Вот где-то там, под этим плечом осколок попал. Там дырка была, а выскочил здесь. Но ключицу не задело. Врач ещё, помню, добавил: «Хорошо, что хоть ключица цела». И меня повезли сначала в Оренбург, потом в Екатеринбург, бывший Свердловск, потом в Тюмень, потом – Камышов.

В Камышове я больше полугода лежал в госпитале. Сначала гимнастику стал делать, очень плохо двигалась рука. Мои папа с мамой, знали, что у меня только шинелюшка, это у сибиряков были зимние полушубки и тулупы. Я обходился шинелью. Так они взяли у соседки свитер, из медвежьей шерсти, прислали мне посылкой. И когда меня ранило, я на одну руку его надел, а на другую не надевал. И так и в вагоне был, и после, когда вышел из вагона. Выхожу, подъезжает подвода с лошадкой. А уже декабрь, сибирские морозы. Выскакивает сестра, очень бойкая, и говорит: «Ну, кто со мной?» Я стоял почти рядом, сразу согласился и плюхнулся на санки.

А шинель то внакидку, её ветром продувает. Эта сестра везёт меня чуть ли не через весь город в этот госпиталь, открытый в школе. Доехал я уже абсолютно синий. И я запомнил свои ощущения, заканчивался 41-й год, мне было всего 20 лет, неоперившийся совсем человек в жизни, но встретились мне какие-то ребятишки, много ребятишек, не помню, то ли когда по дороге ехали. И мне подумалось: «А все-таки не зря, что я вот так. Хоть меня и ранило, и неизвестно, что еще завтра будет, но им – им жить. И слава Богу. Желаю вам молодёжи, жить, и чем дальше, тем больше». Что-то еще я хотел добавить.

Место в палате на несколько человек мне нашли быстро. Некоторые больные жаловались, что хирург наш был безжалостный, что ему больного не жалко. А мне кажется, что он был хорошим человеком. Хотя, с другой стороны, мне то что – только перевозка. Я уже говорил, хирург этот только щупом - проволочку такую твёрдую, просунул в рану спереди назад и до конца, и сказал: «О, а осколка-то у Вас нет». Обрадовался.

Новый год я встретил в госпитале. Он мне запомнился, потому что медсёстры устроили самодеятельность. Это был чисто украинский госпиталь, № 3330. Врач писал по-украински. И сёстры гопак исполнили, и еще что-то. Помню, тогда ещё из нашего зала выскочил больной, халат в сторону, скачет в одном нижнем белье и кричит: «И я хочу танцевать». И давай гопак плясать вместе с медсёстрами. Но это уж виноваты были колхозники. Они нам привезли подарки и в том числе самогонку.

Обратно в армию я попал ровнёшенько на первомайские праздники. Зачислили меня в 84-й полк 55-й стрелковой дивизии (55-я сд 2-го формирования, 55-я сд 1-го формирования была расформирована 27 декабря 1941 года после гибели в Киевском котле – прим.редактора). В течение десяти – пятнадцати дней благодаря «усилиям» командира дивизии генерал-майора Шевчука её личный состав был практически полностью выбит.

Уже перед самым Северо-Западным фронтом остановились мы в деревне Выползово. Жили в комнате, рядом хозяева, люлька с маленьким ребенком. И у нас командир затеял проводить обучение пользования гранатой.

Прямо в доме.

Да. Командир был какой-то новый, я его не знал. Сейчас уже не помню, то ли это «лимонка» была, то ли «стакан» (РГД-33 прим. редактора), по-моему всё-таки «стакан» И вот обучающий сказал: «Смотрите. Надо вставить запал», - и вставляет запал ударного типа, - «А потом надо вздёрнуть как следует, чтобы взвести запал». И он, значит, это всё делает и только потом соображает, что же он натворил. Рядом окно. Он выбегает в дверь и хочет попасть в соседнюю комнату, но, слава Богу, он не добежал. Граната разорвалась у него в руках. Я до сих пор не понимаю, как это получилось, но никого из наших, и даже этого командира, не то что не убило, даже не ранило. Осколки только ребёнка задели, и то – не сильно.

Это под Демянском, да? А что там происходило, что лично Вы ощутили?

Да, это был Северо-Западный фронт, Демянск. Местность там местами лесистая, местами – болотистая. Где посуше, там располагались деревеньки. Наступление мы вели из леса, оттуда, где болото. А немцы закрепились на возвышенности, на сухом месте. Нам надо было рыть траншеи, готовить пулемётные точки, и так далее. Но у нас, у бойцов этой самой 55-й дивизии, как то не было принято рыть полнопрофильные окопы, или траншеи. Сделаем простейший такой шалаш-блиндаж, наломаем ветвей на дно для постели, и всё.

Помню, подошла потом бригада небольшая, в несколько десятков человек, может быть, сто человек, вот они и траншеи, и окопы отрыли, как положено, готовились по-настоящему. А у нас, с таким отношением… дивизия – это 10 тысяч человек, если в военное время – 8 тысяч. Так вот, от нашей дивизии практически ничего не осталось, и за то время, что она была на этом участке, она пополнялась три раза.

Когда нас собирались перебросить на Курскую дугу, наш командир полка собрал офицерский состав и на совещании сказал: «Если бы не пополнение, наш полк перестал бы существовать». А полк – это 2500 человек. Там вокруг одни братские могилы. Это огромное кладбище, Демянск, все окрестности – одно сплошное кладбище.

У меня есть материалы одного поискового отряда, который собирал информацию о тех боях. Они там какие-то вещи, каски, винтовки, едва-едва прикрытых травой и землей погибших находили, всего около девяти тысяч человек. Часть из них оказалась из морской пехоты. Туда на северо-запад одно время посылали морские бригады, которые и воевали очень хорошо, и гибли массово.

У нас тоже были большие потери. Командиры батарей и командиры взводов управления – это те люди, которые корректируют стрельбу, выбывали почти каждый день. А я чувствал, что я могу возглавить батарею. И ведь пару раз уже побывал в тех местах, где погибали эти люди. Но какая-то моя 22-летняя совесть толкала меня, сержанта, а тогда уже, наверное, и старшего сержанта, просить командир дивизиона, чтобы он назначил меня на должность командира батареи.

И вот в один из дней, какой-то там блиндажик или землянка, я не помню. Приходит наш командир дивизиона Новиков Александр Данилович, с ним начальник разведки Мартынов Николай Тимофеевич. Зашли в блиндаж, чего-то рассказывают, мне даже смешно. Командир дивизиона заметил, что я несерьёзно настроен, и говорит: «Слушай, Малиновский, я ведь понимаю, что ты хочешь. Ты хочешь, чтобы я назначил тебя вместо выбывшего командиром батареи. У нас как раз только что выбыл один. Я знаю, что ты сумеешь быть командиром батареи. Ну и что? На следующей день собачьей волокушей», – а там были собаки, – «притащат тебя полуживого или мертвого. А что ты видел в жизни? Ты даже девушку ещё ни разу не целовал».

Некоторые особы в армии, а точнее, после армии рассказывали: «Офицеры не жалели людей». Так это у кого как. Со мной было по-другому. Меня пожалели. Если бы не командир дивизиона, проторчал бы я на передовой пару недель максимум, не больше, и всё.

А командиром батареи вы стали уже позже, ближе к концу войны?

Да, практически в последний год, в 44-м.

У командира дивизиона судьба как сложилась?

Новикова? Он был жив до конца войны, но болел. Он всегда был не очень здоровым человеком, в письмах на здоровье всегда жаловался. У него была отличная семья. Сын – врач. Потом жена погибла. В конце концов он скончался, но на несколько встреч ветеранов приезжал.

А под Демянском где именно Вы были, возле каких населенных пунктов, не помните?

Деревенька Горбы, она была до того, как мы туда попали. А потом наши смогли занять соседнюю деревеньку, мы продвинулись вперёд, но от деревни уже ничего не осталось. Потом наша дивизия попала в окружение. Когда вышли из окружения, только в одном из полков было больше 50 процентов, в остальных - меньше. Там были очень тяжёлые бои, но и немцам доставалось примерно так же.

Какие бои за этот период больше всего запомнились? Как вообще действовали немцы, чем: танками, пехотой?

Хороший вопрос. Помню, где-то в конце лета 1942 года на Северо-Западном фронте шли затяжные бои, в которых участвовала и наша дивизия. Командовал ею тогда полковник Николай Николаевич Заиюльев. В поддержку один из полков дивизии получил взвод танков. Что это были за танки, три их было, или четыре, я не помню, хотя всё потом происходило на моих глазах. Вызвал комдив к себе командиров танков и говорит: «Если вы этот участок ДзОТов пройдете, каждому присвою звание Героя».

Хотя, на самом деле, он мог только реляцию передать наверх, о представлении, а присваивать Героя сам, не мог. Ну, одним словом, пообещал. В результате, ни один из танков не вернулся, сожгли бутылками с горючей смесью. Считанные десятки минут, и сгорели все три – четыре машины.

|

Синий карандаш - линия фронта на 12 декабря 1942 г. |

А какие функции лично Вы выполняли в боях под Демянском на Северо-Западном фронте?

В первую очередь я занимался привязкой. Это не просто, потому что никаких ориентиров в лесу нет, одни деревья, кусты, да бездорожье. Слава Богу, меня хорошо научили, разбираться в карте. Примерно прикинул, где наша батарея, попытался сориентировался по компасу. Надо было пройти километра три – четыре, может быть, даже пять. Пошёл, прошёл уже половину, углубился в очень большой, густой лес. Чувствую – что-то неприятное, запах какой-то. Прямо чуть ли не под ногами почти разложившийся труп. Это от старых боев, здесь какая-то наша часть наступала, и кто-то остался в лесу навсегда. Он в шинели был, но она вся разлезлась. И надо было взять что-то с тела для опознания. Но такой запах стоял, что я не смог. Я побежал дальше. С большим трудом нашел нашу позицию, нанёс на карту. А где наблюдательный пункт, я уже знал.

Вообще, должность у меня была очень важная. Вот, смотрите – штаб полка. А кто там должен находиться во время боя?

Начальник разведки?

Нет. Начальника разведки там нету. Вот командир топовзвода там должен быть.

И начальник штаба.

И начальник штаба должен быть, правильно, Вы правы. В то время у нас начальник штаба был разжалованный на звездочку ниже человек, который до этого занимал нормальную артиллерийскую должность. Я боюсь ошибиться, но, кажется, недельки через две после начала боёв его наградили Красной звездой. Так что это был боевой товарищ. Этот человек был алкоголиком. Когда звонили из штаба, мне, как командиру топовзвода, часто приходилось отвечать вместо него, пока он пьяным валялся.

Это вы про этого Мартынова говорите?

Нет, Мартынов был начальником разведки. А это Агапов. Он был настоящий алкоголик, достаточно столовой ложки, и он уже пьяный. Стояли мы как то в селе, и был там такой красивый сад с яблонями. Как-то раз увидел там Агапова наш командир полка и спросил: «А чего это, друг ситцевый, тут делаешь?» А этот: «Я не отвечу Вам, потому что мы дали слово, до конца войны не материться». А у этого Агапова был не просто мат, а настоящее художественное слово.

А ещё через несколько дней он опять такой же. Сижу я в штабе, в мою обязанность ещё входило писать к концу дня сводку. Вот сижу я, командир топовзвода, стараюсь, пишу, отмечаю, что за сутки произошло, где кто погиб, какие донесения с НП, сколько на батареях снарядов, какой был обстрел со стороны немцев, где разрывы были, одним словом – картину дня, или что-то в этом духе.

Затем пытаюсь растолкать Агапова, он не встает. В конце концов, звонят. Я говорю: «Он в батальон ушел». «Мы знаем, как он ушёл. Приведи его, во что бы то ни стало». Ну, значит, гляжу на этого Агапова, а он вроде начал в себя приходить. Я ему говорю: «Товарищ капитан, уже несколько раз мне звонили, мне кажется, Вы уже смогли бы поговорить. Я Вам передам трубку?» И передаю. А он берет трубку и говорит: «Трубка слушает». Что там было, на том конце провода, я слушать не стал, но Агапов всё-таки начал как-то разговаривать. Потом ему разнос устроили, по-моему, на одну звездочку понизили.

А Мартынов Николай Тимофеевич – начальник разведки нашего дивизиона, был по-настоящему самым смелым и храбрым человеком нашего полка. Как-то к нему на обучение уже во время войны, на каком-то небольшом отдыхе попало несколько человек новобранцев. Изучали гранаты-лимонки. Он рассказывал, как это делать, и то ли он сказал повторить, а кто-то что-то недопонял, то ли солдат такой непутёвый попался, но один из бойцов выдернул из гранаты чеку, испугался и бросил эту гранату Мартынову под ноги. Она разорвалась.

Он погиб?

Нет, только был ранен. У него были и другие ранения, я потом могу рассказать. Но с этим ранением он побежал в медсанбат. Там он врачам сам всё рассказал, не стесняясь. Говорит: «Вы только не лишайте меня… одним словом, поосторожней. У меня всё «хозяйство» в осколках. Мне никакого наркоза делать не надо, иначе под наркозом вы у меня всё отрежете. Вытаскивайте осколки так, без наркоза». И вытаскивали без наркоза.

Сохранили врачи ему «хозяйство», войну он пережил. Этот человек был не только физически крепкий, но и очень волевой. Мог выпить всё, что ему поставят. Вся моя водка у него в животе. В одном курском селе самогона было – завались. Мартынов подзывает меня: «Слушай, Борис, пойдем, выпьем. Я сейчас захвачу Беляева». Беляев – это наш начальник связи. Мы втроем, значит, в огороды. Разведчик притаскивает бутыль самогона. Ну, разливаем. Я с осторожностью, попробовать же сначала надо. Мартынов выпил раз, выпил два. Начальник связи тоже выпил. Тогда Мартынов ему говорит: «Слушай, Гена, больше не пей, пожалуйста. Самогонка – это такое дело, вот кажется, что она вроде ничего, а я уже по себе чувствую, что тебе будет плохо». «Кому? Мне? Да ты посмотри». Выскочил начсвязи на улицу, а там грязь. Он: «Вот смотри, в строевую», - и пошёл строевым шагом по этой грязи, а потом хлоп, и упал. Я и Мартынов его вытащили, подтащили к какой-то избе. Завели туда, а там какая-то бабушка. Попросили, нельзя ли его куда-то уложить. Помогли раздеть его. Ну, а что делать? Ушли. Вечером приходим. Над постелью веревки. Гимнастёрка и штаны выстираны, висят. Он лежит, укрытый одеялом.

Случались на фронте и алкоголики, которые топили в водке свой страх. Я видел один раз сцену, один старший офицер подчиненного распекал: «Ты зачем выпил стакан и побежал против всех. Зачем? Всех же, кто в атаку за тобой пошёл, перебили?» Или ещё случай был, во время перехода лежал один пьяный на повозке, везли его в общем потоке. А при нём оружие. Тут он вскочил, выхватил этот свой пистолет… или наган, и, сукин сын, одного убил, второго убил. И такое было. Хотя поскольку все-таки в артиллерию был определённый отбор людей, то настоящего пьянства я никогда не видел.

Хотя нет, был один случай в обороне, в Белоруссии. Мы там практически отдыхали. Блиндажик приличный соорудили, внутри столик, скамеечки, рядом – турник. Комфортно всё. И штаб полка проводил учения. Я тогда уже был командиром взвода. Надо мной командиры – начальник штаба дивизиона, и командир дивизиона. Поскольку это был отдых, выделили нам по сто грамм. Командир отдал приказ: «Водку не раздавать, всё снести ко мне». Забрал всю водку, а это, из расчёта на дивизион, почти бочка. Как раз начальник штаба у нас появился новый. И вот решили спаять коллектив, расположились в самом большом блиндаже, сели пили водку.

Кто-то умел пить, некоторые могли даже ведро выпить, были и такие. Я же практически не пил, а передавал всю водку Мартынову. И уже, значит, наступил вечер. Мартынов, чувствуется, уже пьяный, начальник связи тоже. И тут, слышим, рядом с блиндажом из кустов стрельба. Все выскочили наружу, у всех в руках оружие и стали мы это место окружать. Подбираемся всё ближе, ближе и ближе. Оказалось, сидит там сукин сын, один из наших офицеров. Я уже не помню, кто, но точно не начальник разведки и не начальник связи. Кто-то из остальных.

Его спрашивают: «Дурак, ты зачем стрелял?» А он: «А я хотел прочувствовать, какие чувства у человека, на которого идут с оружием». Вот до чего напился.

Уже утром начальнику связи надо было идти проверять связь, начальнику разведки надо было на наблюдательный пункт, а они все такие пьяные… И тут объявляют проведение штабных учений. Тогда я поднял этих двоих, начал уговаривать: «Пошли». И втроём пошли на наблюдательный пункт. Это минимум километр. Тут начальник связи говорит начальнику разведки: «Слушай, ты то выпил-то ерунду, идти не можешь, тебя вон Малиновский держит, стыд-то какой». Ладно, прочитал нотацию, идём дальше, где-то с полсотни шагов прошли, теперь сам начальник связи упал. Пока я его поднимал, упал начальник разведки. Одним словом, вот так вот с горем пополам привёл я их на наблюдательный пункт.

Вернулся в наш штабной блиндаж. Столик там немного побольше этого был. Гляжу, этот новый начальник штаба, которого мы хотели ввести в наш круг, залез на четвереньках под этот стол и так и стоит там на четвереньках. Потом с трудом вылез и сказал: «Слушай, Малиновский, сходи на штабные учения за меня. Я не могу. Выручи». Ну что делать? Пошёл. Я уже не помню продолжения, но я-то был абсолютно трезвый. Когда я вернулся, начштаба уже оклемался. Нормальным потом оказался человеком, физически крепким. Ну, произошёл с ним такой случай, с кем не бывает? А такого пьянства, доводящего человека до настоящего пьяного состояния, я практически не видел. Хотя алкоголики у нас были.

А ваш 84-й полк вооружался орудиями ЗИС-3, правильно? 76 миллиметров?

Да, ЗИС-3 и 122-мм гаубицы. Дивизион – это одна гаубичная и три пушечных батареи. Одно время были даже 107-миллиметровые такие… необычные орудия. Это когда ещё под Москвой сражались. Они тоже били на 20 километров, и снаряд весил 20 килограмм, но они очень недолго были. А так в основном 76-мм пушки. Причем их даже ставили на прямую наводку.

А против танков вообще приходилось полку воевать? Вам лично, приходилось участвовать в таком бою?

В одной газете в своё время мой командир дивизиона, фамилия Кудинов Петр Николаевич, человек, который ценил людей, не бросал их просто так на авось, написал заметку, где я будто бы на Курской дуге оказался у 76-мм орудия. Буд-то бы это орудие было подбито, но удалось подставить ящики вместо одного колеса, и Малиновский сам после этого подбил танк. Это из газеты. Я её никогда никому не показывал.

Это правда?

Нет. То есть, это правда, но это всё сделал сержант по фамилии Прокудин. Кудинов описал то, что было с его подчиненным, и приписал это мне. Он находил кандидатуры замечательных людей, которые, действительно, что-то сделали. Писал он не плохо, и такие очерки частенько появлялись. А поскольку я ни одного танка не подбил, разве что мой брат, то Кудинов взял и расписал меня.

Чтобы вам помочь в дальнейшей жизни, как-то вас прославить?

Я не знаю. Понимаете, вот эти оценки людей на войне, они давались, как вам сказать, в основном правдиво, без преувеличений. Но иногда отдельные личности воображение включали. Я думаю, таких примеров можно много привести. Но большинство наших солдат действительно было героями. Возьмём, например, нашу дивизию. Через неё за четыре года прошло 50 тысяч человек. Награжденных орденами сколько, Вы думаете, за четыре года?

Ну, пару тысяч, две.

Пять тысяч человек, то есть каждый десятый. Сейчас, конечно, наград у ветеранов больше. Я когда хожу на какие-то мероприятия, у меня на левой стороне груди 35 медалей: за юбилеи армии, за взятие разных городов, того же Мозыря. Ещё есть медаль 55-й дивизии. А значки… Во время встречи на Курской дуге, уже после войны, я взял несколько значков, которые там раздавали просто так. Красивый такой значок. Там изображено подобие вот этой дуги. Вот тут он у меня. А кроме этих значков есть ещё ветеранский значок, где написано «13-я армия, 47-я дивизия». Это армия, защищавшая Поныри и дивизия, которая в этих самых Понырях дралась с немцами чуть ли не врукопашную. У меня тут есть одна книга, где описана Курская битва и есть другая книга, уже немецкого автора, вот такая.

Называется она «Бойня у Понырей». И эта бойня показана в фотографиях. Курская битва – это 50 дней боёв. Началась она 5 июля 1943-го года, и эта 47-я дивизия, защищавшая Поныри, уже через два–три дня лишилась всей своей артиллерии. И наш 84-й артиллерийский полк бросили под Поныри. Я появился в этих Понырях почти в первый же день. Мне нужно было пробраться почти в центр города, чтобы разыскать командира дивизиона и начальника разведки.

Я был в это время командиром топовзвода, в мои обязанности входили привязка и наблюдение. Добежал я до Понырей, а в это время немцы где-то в стороне от города бросили в атаку двести танков. На пути к нашему НП стрельба, один из вражеских танков влупил куда-то прямой наводкой. Куда, я не понял, но оглушило так, что стало ясно, что это где-то совсем рядом. Свистят пули. Я уже пробежал где-то сто метров, когда увидел в земле углубление под курень, в тех местах делают такие типа летних кухонь. Ну и я, чтобы переждать, спрыгнул в эту дыру, и упал на плечи какому-то человеку. Там уже сидел какой-то майор. Посидели минут десять – пятнадцать. Всё хорошо, но надо бежать дальше. Вылезли.

Он первый бежит, я за ним. Вроде так легче, если сзади. Добежал до какого-то каменного дома. Заскочил в открытую дверь. Там оказались и Новиков, и Мартынов, и ещё несколько раненых, человек пять, но не наших – пехота. Я показал на карте, где примерно находится передовая. А это всего в сотне метров от нас. Сколько времени я там пробыл, не помню, думаю, полчаса – час, не больше. Не хочется, но надо бежать назад. Бегу. Иногда падаю, когда что-то свистит или рвётся. И уже почти добежал, когда вижу, не так уж далеко, может быть в полукилометре, может даже ближе – танки. Их было десятка два, если не больше. И наши танки, не немецкие. И я бегу уже не прячась. Думаю: «А может быть, там Лёва». Да куда там.

В танковых боя наш полк на Курской дуге тоже участвовал. Был такой – Новиков, не наш командир дивизиона, его однофамилец, простой солдат-огневик. Он на глазах у всех уничтожил немецкий танк. Подносчик снарядов был уже убит, заряжающий – тоже убит, он оставался один. И тут этот танк подъехал настолько близко, что Новиков, через ствол своего орудия увидел, как он наводит на него свою пушку. И Новиков понял, что если он не успеет выстрелить, то выстрелят в него. Он успел, выпустил снаряд, и потерял сознание. Немцы тоже успели выстрелить, орудие перевернулось и Новикова придавило лафетом. Когда собирали раненых, кто-то посчитал его убитым, родным послали похоронку. А он выжил, и всю войну прошёл, и историю эту рассказывал ребятишкам на встрече. Он и сейчас живет. В Забайкалье есть, какой там народ?..

Буряты?

Да, что-то в этом духе. Он из таких. Ещё было несколько случаев, когда наши расчёты на Курской дуге удачно дрались с немецкими танками, но я к этому не имел отношения.

А Вы, получается, командиром топовзвода служили до конца 44-го, когда стали командиром батареи? Как у вас вообще карьерный рост происходил?

Когда меня второй раз ранило, а это было после встречи с партизанами, но это не они... Это было в Белоруссии. Меня послали узнать, где наша передовая, и я наткнулся на партизан. Один из них мне крикнул: «Кто едет?!» Я говорю: «Русский». Привели к командиру отряда, спросили: «Вы видели нашу работу?» А я по дороге видел – телега немецкая и лошадь валялись. Я ответил: «Видели». «Так вот, если бы Вы нас не увидели, то там внизу мостик, мы под него фугас заложили побольше. Без нас Вы бы оттуда высоко взлетели». Но я не взлетел.

А утром, когда я уже вернулся в дивизион, мы двинулись вперёд. Навстречу шло какое-то наше пехотное подразделение, не знаю, какое, зачем, почему. А я ехал на грузовой машине, которая то ли что-то буксировала, то ли имущество какое-то везла. И тут на шоссе – яма. Остановились, я вылез из машины. А у пехоты один из солдат неподалеку от меня отделился от строя, пошёл на обочину, и я даже не знаю, что он собирался сделать, но там оказались прыгающие мины.

Его самого убило намертво, ещё где-то больше десятка человек переранило обломками, шариками или чёрт его знает ещё чем. Вот этот строй пехоты в основном пострадал. Ну и я, пришёл в себя, чувствую, валяюсь на земле. Подошли мои красноармейцы, видят, из меня кровь течёт. Щека пробита, в челюсти два осколка вот здесь два осколка, в руке, в ноге и здесь осколок. Они небольшие, с маленький ноготок, но я их прощупываю.

До сих пор. Их не вынимали?

Не мешают. Сумеете нащупать, вот это место. Остренькие такие. Врачи ведь как делают. Они на войне осколки не вытаскивают, а делают разрез сантиметров от пяти до десяти, чтобы найти осоклок. И у меня здесь вот так вот ранка.

А потом нашли и что? Не вынимают?

Нет. Ни один не вытаскивали. Они все там и остались. А вот здесь у меня ложбинка такая, потому что рана от осколка очень долго не заживала, может, потому что зараза какая-то попала, а может ещё почему, я не знаю.

Деревня Сытница, возле которой меня ранило, это на границе с Литвой. Я первым делом добрался туда. До конца дня пролежал в этой деревне в каком-то доме, а потом приехала машина, и нас отвезли в медсанбат нашей дивизии. Причём это была ночью. Постелили мне, я лёг. Сделали укол от столбняка. Утром на операцию.

Операционная была в каком-то доме, там посреди комнаты стоял стол. Зашёл туда, я же ходячий был, подошёл к столу, залез на него, с трудом. Сестра начинает у меня все снимать, разматывает бинты. Лежу, думаю: «Вот сейчас она будет снимать эти самые бинты, это же неприятно, это страшно больно». Я на неё посмотрел, она это заметила и спросила: «А у Вас девушка, которую Вы любите, есть?» Я удивился, к чему такие вопросы в такой обстановке. Ответил так сердито: «Сейчас нет, но обязательно будет». И как-то стало легче. Сестра доснималась до того, что остался я лежать совсем голый. Сделали мне наркоз, начали делать разрезы. Когда я очнулся, снова был весь перебинтованный. Меня спросили: «Вы можете спать?» Я говорю: «Попробую». Встал, не помню, как, но я все-таки руками сумел обхватить плечи обеих сестер, и они меня отвели на баржу. Это на Припяти было.

Вся палуба была заполнена ранеными. Меня положили рядом с женщиной, врачом, фельдшером или медсестрой, молодая такая была, в чёрной шинели. Ну, думаю, это тоже раненая, наверно. Тут наша баржа начала двигаться и сразу же села на мель. И мы сидим… точнее, мы то лежим, но при этом на мели сидим.

А я то до этих своих 23-х лет с женщинами то толком и не общался. Ну я знал маму, сестру, в школе были одноклассницы. Но потом-то война, где там с ними общаться? И вдруг эта медсестра начинает со мной разговаривать, спрашивает: «Вот бывает такое, что человек, не имея на это причины, но забеременел. Меня целовал один лейтенант, но только целовал, ничего не делал. А сейчас меня определили в госпиталь, потому что должен родиться кто-то».

Тут явно какая-то неувязка, явно что-то не то.

Ну да, у меня тоже глаза на лоб, а она что-то продолжает рассказывать дальше. Что бывает еще у женщины, если она забеременела и так далее. Я и слова то такие, господи, уж только потом, наверное, узнал. А где в армии женщину найдешь? Хотя, знаете, были такие, кто находил, да еще и сколько надо. Например, наш комиссар. Кто был повыше чинами, у тех была возможность завести ППЖ.

Поскольку я разговор не поддерживал, нет, ну что-то я, конечно, ответил, сейчас уже не помню, что. Ну, в общем, вскоре она эти свои рассказы закончила. Хотя сейчас, наслушавшись всего, что есть вот эта самая Мария непорочная дева, начинаешь сомневаться, может и правда. Но это уже такие моменты иррациональные.

В госпитале я был довольно долго. Но потом у меня всё почти зажило. И я выписался прямо с повязками, а были они у меня везде. Я почему в часть решил вернуться, потому что собрал тех, кто был готов идти со мной. С этим возвращением интересная история приключилась. Многие же старались вернуться именно в свои части. Особенно артиллеристы. Мы двадцать дней пешком из Мозыря, где я лежал в госпитале, пробирались в Эстонию.

Со мной ещё были артиллерист, капитан по званию, и танкист. Мы примерно знали, куда нам нужно двигаться. Так получилось, что где-то посередине дороги остановились в одном селе, где жили родители танкиста. И тут беда: в этом селе остались только женщины. Всех мужчин, и мужскую часть молодёжи или забрали на фронт, или угнали в Германию. А женщины работали, восстановили колхоз, дело делали, самогон гнали.

Нас положили в том доме, где жил танкист. У него во дворе росла огромная груша, нам постелили, и мы легли спать под ней. Но на следующий день оказалось, что у этого танкиста родственников – всё село. И нас пригласили в один из домов, чтобы устроить праздник. Ну как же так, мужчины с войны приехали, а тут женщины. Сельчане люди очень отзывчивые, и я уже даже не помню, сколько выпил в течение дня, трудно было сосчитать. Но человек, который мало пьёт, он пьянеет медленно, так что, когда я явился, на это большое сборище, я пьяным не был.

Потом было много разговоров, много самогонки. И я обратил внимание, что одна из самых молодых девушек, дочка хозяйки, что-то на меня всё посматривает. А уже пора спать. Я говорю остальным – танкисту и артиллеристу: «Спать пора». Хозяйка говорит: «А где вы будете спать?» «Под грушей». «А у меня есть одно место. Кто из вас тут ляжет?» Капитан говорит: «Я не буду. Мне хорошо под грушей». Танкист говорит: «И мне хорошо». Хозяйка смотрит: «Вон у вас самый молодой, пусть он ложится». А я на фронте четыре года без постели. Хотя нет, про госпиталя забыл.

Захожу, отдельная комната. Постель, одеяло. Раздеваюсь. Белье на мне остается. Я спокойно располагаюсь. Уже заснул почти. Вдруг открывается дверь, и я вспоминаю, что по дороге танкист много чего рассказывал и в том числе, про обычай этого села, где он жил. И говорит: «Вы знаете ведь, ведь вот как было, вот познакомятся парень с девушкой. Думаете, родители возражают – нет. Пожалуйста, хотите лечь на постель вместе – да ради бога, ложитесь. Этим дело и кончится. Вот полежите, можете всю ночь пролежать, но ничего не будет».

Это Беларусь?

Нет, Украина. Соседнее село спалили бендеровцы, это точно, потому что пожар мы сами видели. Наш маршрут от Мозыря я не запомнил, врать не буду. Единственное, шли мы вдоль Припяти. Я, значит, просыпаюсь. Господи, ко мне кто-то ложится. Думаю: «И что делать? Ведь я куда сейчас направляюсь? Туда, где убивают. Я буду на фронте, я чудом уцелел, а это 44-й год, а я даже не представляю, что такое женщина». И тут я решаюсь на решительный шаг. Думаю: «А я её поглажу». Руку я её погладил, или ногу – я этого не помню. Сколько времени это происходило, я тоже не помню, но это минуты. Это не полчаса, это не час, это где-то вот в промежутке пять – десять – пятнадцать минут.

А с ее стороны реакция какая была?

Так вот в том-то и дело, что никакой. Она лежит. Я её погладил немножко, она лежит. Через какое-то время я уже понимаю, что совершенно не понимаю, что делать дальше. Вдруг она отвернулась, что-то пробормотала, я не понял что.

А я же за день накачался прилично, ещё и за столом подвыпил, так что мне оставалось только заснуть, что я и сделал. Я проснулся, когда её уже рядом не было. И больше я её уже не видел. Вместе с моими товарищами встретились опять под этой самой грушей, и уже собирались идти дальше, когда толи подруга этой девицы, толи даже она сама, не скажу, потому что даже её лица я не запомнил, одним словом – кто-то передал мне письмо. Я его спрятал, не посмотрев. Пошли мы дальше. Уже где-то во время отдыха, достал я его. Письмо оказалось без обратного адреса. Открываю, а там написано, что я не знаю ни имени Вашего ни отчества, но я хотела бы с Вами переписываться. И какой-то рисунок, там цветочек, или ещё что-то. Я даже не сохранил это письмо, теперь жалею.

И переписки не вели потом?

Нет, абсолютно. Потом мы пошли в Беловежскую пущу. У меня было письмо, в котором сообщалось, что моя дорогая 55-я дивизия в Беловежской пуще. Пришёл, а её там уже нет. Но природа там, конечно, замечательная. Лес. В комендатуре получили паек. Сделали нам перевязки. Походил, смотрю, есть какие-то укрытия для людей, блиндажи. Чувствуется, что здесь часть стояла. Рядом какие-то несколько домов. Зашёл туда, спросил крестьянина: «Была здесь какая-то часть?» Хозяин – поляк, отвечал зло, сквозь зубы. Я спросил его: нельзя ли молоком разжиться? «Ваши солдаты всё съели. Они уже уехали и всё съели».

Понятно. Я, не торопясь, достал свой сухой паек комендантский, у меня там была разная снедь и к ней хорошая селёдка. Комендатура не пожалела, выдала такую жирную селёдку. Я разделил её пополам, поделил паёк. Говорю: «Возьмите, половина Вам». Присели. Вдруг крестьянин этот куда-то вышел, затем вернулся и принёс кувшин молока.

Потом был Брест. А дальше железная дорога, станция. Подходил какой-то состав. А железная дорога местами взорвана, местами – шпалы подорваны, рельсы валяются разбитые. Но состав идет. Мы залезли на открытую платформу, а тут еще подсела какая-то польская семья, ещё две женщины. Разговорились. Одна из женщин спросила: «Так Вы из армии?» Я ответил: «Да». «А вот наш бедный сын, он тоже попал в армию, мы так жалеем, это так страшно». Я не удержался: «А сколько ему лет?» «Ему 26». Я ещё про себя подумал: «Я в свои 23 уже торчу столько времени на войне, а этому перестарку 26, и его жалеют».

Дальше, сошли. Подвернулся какой-то грузовик с мебелью. В нём был сопровождающий – поляк по национальности. Мы разговорились, он оказался жителем Белостока, и поскольку мне потом еще надо было дальше путешествовать, он пригласил к себе переночевать. Не покормил, правда, но зато хоть постель предложил. Поскольку это была блестящая прекрасная, пуховая постель, то я лег, и, несмотря на то, что в это время город бомбили немцы, я спал, как убитый. Поляки убежали куда-то прятаться, а я решил, пусть делают, что хотят, я отсюда никуда не пойду.

В другом городе я рядом со станцией постучался в один дом и попросился переночевать. Хозяйка, молодая женщина, согласилась. Уже был поздний вечер. Где-то у неё там была общая большая комната, она мне в ней постелила. Сама выбрала другой уголок, легла там. Я когда ложился, обратил внимание, что она вдруг к своей постели придвинула коляску с ребёнком. Я тогда решил: ну, маленький ребенок, надо за ним ухаживать. А сейчас думаю, это она меня опасалась. Постель была прекрасная, я встал только утром попрощался и ушёл.

В предпоследнюю ночёвку в этом путешествии, я тоже остановился в каком-то доме. На этот раз меня пригласили позавтракать.

Тоже поляки?

Да. Отличный стол. А к этому времени мы проходили поле, где была посеяна и росла, а местами уже и цвела кукуруза, и даже на некоторых полях уже были початки. Я, человек из России, удивлялся, какие они огромные.

Выбрал самую большую кукурузину, и себе в галифе. Перед завтраком, когда я надел брюки и гимнастерку, и уже надо было идти за стол, я не заметил, что у меня эта самая кукурузина выпала и осталась лежать на постели. Я пошёл завтракать, и уже когда ели, обратил внимание, что все за столом смотрят через дверь на постель, где я спал, и где лежит этот початок. Я увидел кукурузу, но виду не подал.

В следующем, самом последнем доме. когда мы собирались спать, хозяйка сказала: «Я вам сама постелю. Там отдельная комната, у меня во дворе, солома на полу, там полежите и поспите». Ну, спасибо. У нас шинели есть, соломы достаточно. Нормально. Утром она же подходит, говорит: «Вы, может быть, яблок у меня купите?» Мы говорим: «Ну что Вы, нет, нет, спасибо». Нам никогда ничего не предлагали купить. А тут: «Вот у меня есть яблоки, купите». Другие отношения, другой менталитет, другие люди.

Вот так я напутешествовался, в конце дороги уже устал, шёл весь день, кругом справа, и слева был лес. На ночь я по-солдатски постелил за десять шагов от шоссе шинель и лёг спать. Утром меня увидела какая-то старуха. Говорит: «Милый, ну чего ты там? Вот у меня там есть изба, я только что приготовила мясо. Давай, я тебя покормлю».

Это в Польше?

Да. И я согласился. А на следующий день к концу дня, или с утра, меня так стало выворачивать наизнанку.

Отравленное мясо?

Я не знаю, может быть, просто, непрожаренное. А может, потому что я с голоду на него как набросился. Одним словом, что-то непонятное. В конце концов, нашёл в Эстонии село, где должна быть моя дивизия. Приятная эстонская семья. У них на столе картошка. Угощают картошкой, господи, как вкусно. «А где поспать можно?» «Пожалуйста». Заводят в отдельную комнату, красивый, хороший диван. Оказывается, это комната хозяина, но его нет. Я лёг спать. Ночью мне снилось что-то очень страшное, буд-то кто-то меня избивал, кусал и все прочее. Когда я утром проснулся, оказалось, что я был искусан стадом клопов. На этом диване, наверно, никто не спал никогда. Во всяком случае, какое-то время не спал. И они отыгрались на мне. Это просто ужас. И тут подъехала машина. Я уже был в форме. Там старший. Он спрашивает:

– Вы откуда?

Докладываю:

– Я из 50-го дивизиона.

– Как из 50-го? Я из 50-го, а вас не знаю.

А это новый командир дивизиона, старый сменился.

– Так, я этот дом я займу. А Вы там где-то что-то себе подберите.

– Есть!

Ушёл. Нашёл домик победнее. В нём можно было переночевать на полу, и не было клопов – это меня вполне устраивало. И тут какое-то злорадное чувство меня взяло. «Ну», – думаю про командира дивизиона, – «поспи на этом диване». И в продолжение, через три или пять лет, помню, тут в Киеве в Доме офицеров выступал генерал Андрусенко. Я смотрю: «Господи, да это же мой командир дивизиона». Я нашёл его адрес…

Это был он?

Да. Нашёл я его дом, зашёл, говорю: «Вот я из 50-й». «Да, да». Гляжу, а он смотрит как-то не очень приветливо. Я ему и напомнил: «Товарищ генерал, а вот не было такого случая в Эстонии, что вам надо было переспать там в одном из домов и Вас покусали клопы?» Тут он вспомнил.

Больше я его не видел. А вообще, он был хорошим командиром дивизиона. И в том домике маленьком, где я спал на полу, и где меня не накормили, хоть и встретили очень приветливо, тоже было ничего. Я лёг, уже сплю, открывается дверь, на меня кто-то направляет свет фонаря. «Борис, Господи, откуда ты?», это меня нашёл мой дорогой Николай Тимофеевич Мартынов. Ну, это же надо! Меня угораздило разместиться в том же доме, который он сам себе присмотрел.

А потом были бои в Прибалтике, причем не обычные, потому что против нас воевали эстонские эсэсовские части. Эстонцы их организовали. Они ненавидели Россию. Да и мирные жители, наверное, ненавидели. И ещё, там были «лесные братья». В общем, как бы там ни было, а из госпиталя в свою часть я всё-таки вернулся, и теперь в первую очередь мне надо было зайти в штаб дивизиона. Я его нашёл. Там был Алексей Михайлович Саксин, начальник штаба, мой хороший друг и просто прекрасный человек. Я ему доложился: «Вот, прибыл из госпиталя». Он в ответ: «Слушай, капитана Белого ранило, начальника разведки полка, и, ты знаешь, третий раз и опять в левую руку».

Самострел?

Да нет, просто каждый раз так совпадало. Мне дали лошадку, кавалерийскую. Поставили задачу, ознакомиться с положением на фронте. Еду я на этой лошади. В то время на этом участке фронта боёв не было, но они происходили раньше, так что местное население хлебнуло горя. Еду через хутор. Прямо на меня выскакивает старуха, подбегает к моей лошади, обхватывает мою ногу руками. Я пытаюсь ногу выдернуть, а она грязный сапог целует и кричит: «Освободители наши».

Это, наверное, из русского населения, которых угнали?