– Родился я в 1924 году в селе Мокрая Ольховка, которое в 1936 году стало центром вновь созданного Неткачевского района Сталинградской области. Это село было моим родовым: в нем родились и выросли не только мои родители, но и бабка с дедом. Я все время считал, что я родился в этой самой Мокрой Ольховке и эти данные указал в военкомате, когда уходил на фронт.

– Возможен вариант, что эти данные не соответствуют действительности?

– Сейчас я об этом расскажу. Моего деда раскулачили и всю семью выслали за пределы Нижне-Волжского края, куда тогда входила территория Сталинградской области. Семье пришлось мыкаться на Кавказе, в Краснодарском крае, в городе Камышине и Тамбовской области. Во время всех этих переездов сначала умер мой дед, затем похоронили отца. Мать прожила до 1935 года и тоже впоследствии умерла. Когда я учился в школе, у моей бабушки потребовали свидетельство о моем рождении. Но, поскольку его у меня не было, надо было брать где-то подобную справку. В то время мы проживали, как говорится, «на хлебах» в Тамбовской области и подтвердить мой возраст никто, кроме бабушки, не мог. Бабушка соорудила мне небольшой узелок, положила туда вместе с продуктами справку из сельсовета, что я проживаю по такому-то адресу, и отправила меня в Тамбов к врачу.

Пришел я к врачу, и тот приступил к осмотру: «Трусики сними!», – я снял. «Приспусти», – я сделал, что он велел. «Покажи зубы», – показал. «Какого года?» – «Двадцать четвертого». Этот осмотр проводился пятнадцатого июля тридцать шестого или тридцать седьмого года, поэтому в справке о моем возрасте появилась эта дата – пятнадцатое июля – как день моего рождения, да так во всех записях ЗАГСа и осталась, как говорится, канцелярия пошла писать. Но обратно домой я уехал лишь со справкой от врача, подтверждающей мой возраст, так и не получив на руки свидетельства о рождении.

При призыве в армию в военкомате документ о рождении не требовался – там просто при составлении списков спрашивали: «Какого года?», – и все. А уже когда я вернулся из армии и мне понадобился паспорт, тут выяснилось, что справку-то мне тогда выдали, а нужно было еще получить и свидетельство о рождении. Пришлось снова делать повторный запрос, на основании которого мне уже и выдали паспорт. Но выяснилось, что в метрике вместо того, чтобы указать населенный пункт Кузьмина Гать, где я проживал на тот момент, какой-то чиновник указал место, где проводилось медицинское освидетельствование, и у меня в паспорте появилась запись, что место моего рождения – город Тамбов. Так я вместо сталинградца стал тамбовчанином.

– Как сейчас называется тот район, где Вы родились?

– Неткачевский район потом ликвидировали, эти земли к другим районам присоединяли-разъединяли. В результате село Мокрая Ольховка сейчас относится к Котовскому району Волгоградской области.

– Вы упомянули, что вас выслали за пределы края и в то же время вам довелось проживать в Камышине. Этот город разве не входил в состав Нижне-Волжского края?

– Мы туда поехали к бабушкиным родственникам. Одно время мы жили у своих родственников в Адыгее, в городе Нефтегорске. Они проживали в общежитии барачного типа, в котором были большие комнаты, как в казарме, и часть своей комнаты родственники уступили нам. Отопление в бараках было газовое, и там стояло две плиты, на которых готовили. Это был тридцать первый год, мне тогда было шесть лет. Мы с местной детворой любили на этих плитах жарить кукурузу: брали початок, клали его на раскаленную плиту, початок вспыхивал и разворачивался. Нам всем было радостно: это и интересно, и было что в рот себе закинуть. А маме в это время надо было ведро поставить на плиту, чтобы нагреть воды для стирки. Поскольку мы, детвора, ростом для плиты не вышли, мы натаскали к ней стульев и табуреток и, стоя на них, готовили себе кукурузу. И лишь только мать сняла с плиты ведро с горячей водой, как одна девчонка, слезая с табуретки, угодила одной ногой прямо в этот кипяток. Получился семейный скандал, и нам пришлось уезжать оттуда. А куда ехать? Решили отправиться к другим родственникам в Камышин.

Кстати, после этого семейного скандала отца посади и осудили. Ничего он не сделал предосудительного, просто был сыном репрессированного. Кто уж этому поспособствовал – не знаю, но милиция пришла, забрала его и увела. Мать осталась с нами, двумя сыновьями, – у меня еще младший брат был.

Когда мы приехали в Адыгею, то, как деревенские люди, сразу стали обживаться: купили себе корову, дед для нее коровник сделал, в лесу мать небольшой огород завела. Но из-за вот этой семейной ссоры с родственниками весь наш быт стал разлаживаться.

– Отец, после того, как его забрали, так и не вернулся?

– Он-то вернулся, но каким… В тюрьме у отца открылось кровохарканье, туберкулез. А поскольку там лечения никакого не производилось, его выпустили из тюрьмы больным, и все.

В Камышине жила семья бабушкиного брата. Самого его уже не было в живых, но семья осталась. Там нас были готовы приютить, но мать, видя состояние отца, сняла отдельную комнату, в которой мы немножко прожили, а потом переправились через Волгу в село Николаевку, где нашли пустой дом и в нем поселились. Отец в Николаевке умер, там мы его и похоронили, а мать переехала на Тамбовщину. Время тогда было голодным, неурожайным, и одной из причин переехать туда было, наверное, решение, что там хоть картошка может уродиться. На Тамбовщине мама устроилась работать в школе, но в тридцать пятом году похоронили и ее. Дедушка наш умер еще раньше, и мы остались с бабушкой. У нее в Сочи жила младшая сестра, и поэтому она взяла моего младшего брата и отвезла в Сочи к своей сестре, а потом возвратилась обратно. Пока мать работала уборщицей в школе, бабушка ее иногда подменяла, видя, что той трудно было, а когда той не стало, она со мной вернулась домой, обратно в Ольховку. Почему было принято это решение, я не знаю. Это было в тридцать седьмом году, потому что в тот год были выборы, и я помню нашу деревню с дорожками, посыпанными песочком, и всю украшенную знаменами.

В свой дом, который когда-то построил дед, мы поселиться не могли: в нем уже проживал второй секретарь райкома. В Мокрой Ольховке стояла церковь, рядом с которой был овраг, а за этим оврагом проживал бабушкин брат. У бабушки была многочисленная семья – человек семь или восемь – поэтому родственников у нас было много. Брат приютил бабушку, мы немного у него пожили, но потом бабушка решила, что на чужом дворе жить плохо и надо что-то свое иметь. В соседнем селе она купила большую деревянную баню, размером примерно три на четыре, эту баню разобрали и на двух повозках, запряженных быками, перевезли в Ольховку. Все родственники собрались вместе, эту баню обратно собрали, обмазали ее, и в этом доме мы стали жить. Правда, пришлось заказать для нее новые окошечки – побольше тех, что были. При входе справа выложили русскую печь, между ней и стеной поместились бабушкина металлическая койка и сундук. Со временем снаружи к зданию были пристроены сени, в которых содержалась коза с двумя козлятами. Вот так, проживая в этой бывшей бане, я и доучился до девятого класса.

– Где Вы там спали? На сундуке?

– Я у окошка, в дальнем углу, соорудил себе стол, из колпака футляра зингеровской швейной машинки сделал небольшой шкаф, поставив его вертикально и разместив в нем две полочки. Рядом с этим моим «рабочим местом» стояла широкая лавка, на которой я и спал.

– Пока Вы перемещались по стране, удавалось ли посещать школу?

– В школу я ходил постоянно, куда бы ни переезжали. Когда вернулись в Ольховку, я уже был в четвертом, кажется, классе и все остальные пять лет ходил в школу в родном селе.

– Во время учебы в школе было ли к Вам негативное отношение как к члену семьи репрессированного?

– Нет, ничего подобного не было. Ко мне относились так же, как и к другим ученикам. Мы все были одинаковыми. Вот, посмотрите на фотографию моего выпускного седьмого класса: 1939-й год, а двое – я в белой рубашке и Колосков – оба сидим босоногие. У остальных в классе хоть какие-то тапочки были, а у нас и того не было. У Колоскова примерно такая же судьба, как и у меня: жил у дяди, а родители его были неизвестно где, там и про него можно было целый рассказ написать. Кстати, на фотографии запечатлен не весь класс: поскольку семилетние школы были не во всех селах, то после начальных классов к нам приезжали продолжать учебу дети из соседних деревень. Когда собрались фотографироваться, большинство тех, кто были неместные, уже собрали свои вещи и уехали к себе по домам.

– В среднюю школу Вы ходили там же? Или пришлось после седьмого класса переходить в другую школу?

– Средняя школа у нас была тут же в районе. Она сначала была деревянной, но в тридцать девятом году ей на замену стали делать кирпичную двухэтажную просторную школу. При этом школа получилась страшно холодной.

Когда началась война, нашлась инициативная группа, решившая устроить школьный вечер. Этот вечер, разумеется, был неофициальным. Для того, чтобы в нем участвовать, необходимо каждому было вложить деньги на шкалик, который стоил тогда один рубль пятнадцать копеек. Вот со шкаликом я и должен был явиться на этот вечер. Это был мой, можно сказать, первый шаг к употреблению алкоголя. Мы в то время, по окончании учебного года, сдавали в магазин книги, за которые нам частично возмещали деньги. Я сдал все свои книги за девятый класс, но до рубля мне не хватало несколько копеек. Я вертелся-вертелся, не зная, где взять недостающие средства, и решил сдать еще две книги, учеба по которым переходила в десятый класс. В результате нужная сумма набралась.

– Книги для учебы Вами лично приобретались?

– Да, тогда не было бесплатной раздачи учебников в школах, поэтому их обязательно приходилось покупать. У нас магазинчик был, в котором эти книги продавались.

Отгуляли, пришел. Все пятки у меня ободраны. Незадолго до этого бабушка купила мне галоши, блестящие такие. По своим средствам она не смогла приобрести мне какие-то туфли, а только вот галоши, которые оказались универсальной обувью, в которых можно было ходить и в грязь и в сушь. Вот в этих галошах я и отправился на вечер, не босиком же выплясывать. Не помню, были на мне носки или нет, но, пока мы там прыгали, галоши я поистрепал. Танцы у нас были в маленьком каком-то домике и по моде того времени представляли из себя сплошные прыжки.

В школе у нас был учителем математики Миронычев Сергей Иванович, степенный такой мужик, у него двое сыновей было. Поговаривали, что он родом был из семьи священнослужителя. Кроме математики он вел у нас в школе струнный кружок, выступая со своими школьниками на разных концертах. Балалайка, гитара, мандолина – на всех этих инструментах он умел играть сам и учил всех желающих. Мне захотелось научиться играть на мандолине и я обратился к нему. Тот посмотрел на меня, на мои руки и говорит: «Давай-ка сначала попробуем научить тебя играть на гитаре». Ну что ж, не стану же я перед ним капризничать, заявляя, что мне хочется мандолину. И вот я стал ходить, бренча на гитаре. У меня веревочка была привязана к ней, чтобы можно было на ходу играть. Сначала мы с Сергеем Ивановичем обычно проходили под гитару по ровной дороге, а затем уходили к огородам и там уже продолжали тренькать по пересеченной местности, учась не сбиваться с такта при ходьбе.

Как только заканчивались школьные занятия, Сергей Иванович организовывал на летнее время бригаду косарей. Брал косу сам, собирал вокруг себя школьников, и мы ходили выкашивать траву на тех участках, которые нам указывал колхоз. Таким образом мы оказывали колхозу безвозмездную помощь. В этой бригаде я тоже поработал: дядя дал мне свою косу, правда она оказалась довольно большой для меня, но в те годы покупать другую косу не было денег. Работать в поля мы уходили на целый день, поэтому обязательно брали с собой что-нибудь перекусить: мне бабушка всегда собирала с собой узелок с продуктами. Старались выйти на работу рано утром, по росе, а потом солнце поднималось и начиналось пекло. Весь день работать на жаре было, конечно, тяжело, и мы очень уставали.

– Во время учебы в школе проходили ли Вы начальную военную подготовку?

– По-моему, только с восьмого класса, когда мы начали учиться в новой школе. У нас там был отставной офицер, так называемый военрук, под руководством которого мы изучали военное дело. В школе была учебная винтовка Мосина с дырками, чтобы из нее нельзя было выстрелить. Иногда откуда-то привозили и боевые винтовки, из которых мы стреляли в овраге, сдавая нормативы на значок «Ворошиловский стрелок». Я этот значок получил, только со второго раза попав в мишень, а до этого пули отправлял в молоко. Военрук после каждого выстрела собирал гильзы, видимо для того, чтобы потом отчитаться о проведенных стрельбах. Не получив значок с первого раза, я очень сильно переживал: «Как же так! Все со значком, а я один без него!» Кроме «Ворошиловского стрелка» у меня был еще какой-то значок из того же разряда, но какой – уже не помню, кажется БГТО.

– Девчонки проходили основы медицинской подготовки?

– Нет, у них такого не было. Еще у нас военрук делал так: брал в колхозе деготь, рисовал на поле им полосы, отмечая зоны заражения, и мы должны были эти зоны преодолевать в противогазах. Такую противохимическую подготовку я проходил чуть позже в Ленинграде, только там у нас вместо дегтярных полос на поле была камера, в которую запускали какой-то газ. В школе мы этот процесс лишь имитировали, а там уж если халтурить начнешь, то сразу почувствуешь. Изучали мы в школе и строевую подготовку, ходили строем под песню:

Если завтра война,

Если завтра в поход,

Будь сегодня к походу готов.

Вот сейчас, после всех прожитых лет, я эту песню воспринимаю как разгильдяйскую, излишне самоуверенную, потому что знаю, как мы начали войну, с какими потерями. Но тогда эта песня воспринималась совершенно иначе, оптимистичнее.

Косьбой на колхозных полях мы занимались сразу после того, как заканчивались экзамены в школе, и длилась она примерно с месяц. А потом лето становилось все жарче, трава сохла, выгорала, становилась нам не по зубам и большинство ребят переходило на работу в колхоз. Я входил в бригаду колхоза, где меня впоследствии, в сорок первом году, назначили учетчиком. Женщины вручную пропалывали овсяную делянку, выдирая из земли сорняки, а я ходил и замерял, кто сколько работы выполнил. Вопросы у колхозниц возникали постоянно, и нужно было уметь правильно посчитать выработанную площадь делянки, чтобы никого не обидеть. Если не удавалось самостоятельно решить вопрос, то я обращался за помощью к старшим товарищам.

В один из таких летних вечеров, закончив работу, наша бригада возвратилась домой, а там нам говорят: «Война!» Не знаю, как это восприняли взрослые, а мы, школьники, сразу уши врастопырку: «Что такое война? Как это? Чего это?» Дядю моего, Якова Серпионова, сразу в армию призвали, в первую волну мобилизации, потому что он был одиннадцатого года рождения, и даже не посмотрели на то, что он был хорошим трактористом. После начала войны в колхозах поубавилось мужского населения, даже лошадей почти всех в колхозе забрали для нужд Красной Армии.

Наша школа нуждалась в отоплении, поэтому летом наших восьмиклассников с девятиклассниками всех собрали и отправили в лес на заготовку дров для своей школы. Там, в лесу, был небольшой домик, в котором мы все проживали. Колхоз обязался нас кормить и доставлять на подводах в школу дрова, которые мы нарубили в лесу. Лесники нас научили как правильно пилить деревья, рассказали нам правила безопасной работы, так что кое-чего мы успели сделать. Потом с питанием стало становиться все хуже и хуже, некоторые стали уходить из этой бригады. Уходили в основном те, у кого были родители, которые могли прокормить семью. У меня же была только одна бабушка, материальный достаток которой был очень небольшим, поэтому я держался до последнего в этой лесной бригаде. Когда уже все разбежались и мы остались с товарищем вдвоем, только тогда мы тоже собрались и разошлись по домам.

Это был уже сентябрь сорок первого и мне по возвращении стало настолько стыдно за свое решение уйти с этого школьного задания, что я решил в школу не идти, поэтому десятилетку я не окончил. Самое интересное, что на продолжении учебы не настаивали ни моя бабушка, ни другие мои родственники. Но дома сидеть мне тоже не хотелось и я пошел работать в колхоз. С началом зимы в колхозе дали мне пару лошадей, сани, нагружали их дровами и я ездил за двадцать километров, чтобы привезти их в свою школу. Я все время работал на улице, на ветру, и у меня образовался на лице загар не хуже летнего.

– Учителя не приглашали вернуться на учебу в школе?

– Нет, такого не было. Однажды, в сорок втором году, учебный процесс в школе прервали, всех учеников перевели в соседнее старое здание школы, где в свое время еще до революции была церковно-приходская школа, а в нашу новую школу заехал 330-й артиллерийский полк.

– Это был учебный полк?

– Нет, там происходило формирование полка. Сейчас там, у здания школы, стоит пушка в честь этого. С артиллеристами из этого полка у нас случались конфликты. Молодежь села обычно собиралась по вечерам в так называемый круг: гармонь, балалайки, песни. Потом настало время ограничений, и в десять часов вечера никаких сборищ уже не разрешалось. Военные не предупредили местное население, что вводится комендантский час, поэтому поначалу их не послушались. Затем через правление колхоза, через бригадиров все-таки довели нужную информацию. Поскольку комендантский час объявлялся в селе, молодежь решила собираться за его пределами. Но, оказывается, комендантский час действовал и за селом. К нам пришел офицер и предупредил, чтобы мы с наступлением темноты разошлись. Мы, разумеется, его не послушались. Он тогда вызвал наряд, который взял нас под стражу и повел через все село в милицию. Мой бывший одноклассник Петя Мешков, который в тот момент учился в десятом классе, был хорошим гармонистом и любил петь частушки. И вот мы идем под конвоем в милицию, а он тихонечко говорит: «Ребята, я как только растяну меха, вы сразу разбегайтесь в разные стороны, они стрелять в вас не станут». В результате мы в милицию пришли вчетвером, хотя изначально нас было человек двадцать пять.

– Вы, я так понимаю, не убежали?

– Нет, не стал убегать, остался с гармонистом.

Ну, пришли мы в милицию, где нас встретил полусонный дежурный. Солдаты с офицером нас ему сдали и ушли. Дежурный показал, где мы можем разместиться и сказал, чтобы мы ждали, когда придет начальник. А время уже было к рассвету. Мы подремали немного, затем появился кто-то из начальников. Мы ему рассказали о том, что произошло, он нас внимательно выслушал, а затем сказал: «Идите по домам и больше не попадайтесь».

Двенадцатого августа сорок второго года в армию призвали и меня.

– Вас повесткой призвали или просто собрали призывников?

– Конечно повесткой. Ольховка была центром Неткачевского района, у нас в селе был райвоенкомат, оттуда нам повестки принесли. Рядом с Мокрой Ольховкой было село Неткачи и рядом с ним одноименная железнодорожная станция на ветке Балашов – Камышин, вот по имени станции район и назвали. А у нас в Ольховке был всего лишь полустанок, на котором поезд останавливался на полминуты.

Нас, призывников, собрали со всего села на площади перед военкоматом. Там целая демонстрация получилась, поскольку собрались не только призывники, но и провожающие родители. От военкомата до околицы нас провожали всем селом, вся улица была запружена народом. У каждого призывника при себе имелся мешок, под завязку наполненный продуктами, – родители есть родители, ничего не поделаешь, каждый хотел, чтобы его сын не голодал. А у меня не то, что родителей не было, но даже и бабушки не было.

– Она умерла?

– Нет, незадолго до этого, в начале года, ее, как репрессированную, вызвали в милицию и одну отправили в Казахстан. Она была одного года рождения со Сталиным – 1878-го, и ей на тот момент уже было за шестьдесят лет. Но в Казахстан она не поехала, а опять вернулась в Камышин, где по-прежнему жила бабка Ненила – жена ее брата. Та моей бабушке сказала, чтобы она оставалась у нее: «Что будет, то и будет. Оставайся». В то время в Камышине появилось много госпиталей и бабушка ходила по госпиталям, брала белье на стирку. Бабушка на язык была бойкая, хоть и совсем не грамотная. В Казахстан она не поехала, но и в Ольховку ей тоже возвращаться было нельзя, иначе своя милиция ее тут же арестовала бы.

– Кто же Вас провожал в армию?

– Семья бабушкиного брата, ведь мы жили неподалеку друг от друга. Они мне и мешок в дорогу собрали.

Наша колонна призывников пешком шла до Неткачей, а рядом ехала телега, выделенная колхозом и нагруженная нашими мешками. Сумок тогда не было, да и сидор был не у каждого, поэтому брали обычный мешок, у которого просто завязывали горловину. Повозкой управлял дед Серпион, который раньше на этой же телеге возил в бочках горючее для тракторов. Вернее, это была не телега, а так называемые дрожки – слегка удлиненная повозка.

На станции нас погрузили в вагоны и повезли в Саратов. Там тогда были организованы ВПП – военно-пересыльные пункты, на один из которых нас и доставили. На этот пункт прибыл офицер из бригады, который забрал всех нас и призывников из других районов в город Астрахань, где тогда располагалась 4-я запасная бригада.

В Саратове мы по мосту пересекли Волгу и той стороной поехали в Астрахань. Навстречу нам, с юга, постоянно шли эшелоны с войсками, а также с эвакуированными предприятиями. В попутную с нами сторону тоже часто приходилось пропускать эшелоны, которые шли в сторону Сталинграда. Недалеко от Астрахани встретили эшелон с небольшими военными судами, который охраняли моряки. Из-за такого интенсивного движения по железной дороге до Астрахани мы добирались больше месяца: выехали в конце августа, а прибыли на место, когда уже холодало.

– Пока эшелон шел по заволжским степям, он подвергался налетам немецкой авиации?

– Нет, наш эшелон под бомбежку не попал. Но одна станция на нашем пути – Баскунчак – была так сильно разбита, что железнодорожное полотно рядом с ней невозможно было восстановить. Практически прямо на наших глазах железнодорожники просто положили прямо на землю рельсы и шпалы, соорудили обводную ветку и потихонечку пустили наш эшелон в объезд станции. Мы еще ехали и смеялись, мол, едем так медленно и аккуратно, что можно соскочить из вагона на землю и идти рядом с ним. Но вагон был высоким и ступеней у него не было, поэтому соскочить никто так и не рискнул.

Астрахань встретила нас в дыму от пожарищ. По прибытии нас выстроили на вокзале и указали, где нам разместиться. Ночевали мы на улице, сидя на своих мешках. Утром проснулись все в инее, а мы одеты во всё летнее, в чем уезжали из села. Почти с неделю мы спали там на земле, дожидаясь, когда за нами кто-то прибудет. Однажды нас всех построили и какой-то командир, проходя вдоль строя, командовал: «У кого десять классов образования – два шага вперед!» У меня хоть и девять классов образования было, но я тоже вышел из строя. Из тех кто вышел, повыдергивали подходящих по росту и увели. В это число попал и наш гармонист Пётр Мешков, который был рослым. Он попал на трехмесячные курсы «Выстрел», где по окончании им присвоили звание «младший лейтенант». А нам, оставшимся, скомандовали налево и повели в полковую школу.

Потом нас, всю бригаду, погрузили в эшелон и отправили той же дорогой, по которой мы приехали в Астрахань. Вот тут уже один раз на нас налетели немецкие самолеты. Но мы были начеку, потому что в каждом вагоне были дежурные и дневальные, в обязанности которых входило при обнаружении самолетов подавать команду «Воздух!» и распахивать двери вагона. Команда эта подавалась очень громко, дневальным ее приходилось буквально орать, чтобы всем было слышно. Двери сразу открывались на одну сторону и всем нужно было выпрыгивать из вагона, убегая от него подальше. Когда мы ехали, с левой стороны от железнодорожного полотна было пшеничное поле, готовое к покосу. Во время обстрела и бомбежки эшелона это поле загорелось и, видимо, мешало летчикам прицеливаться, потому что их бомбы падали на правую сторону от эшелона. Все выскочили из вагона и побежали в правую сторону, а я почему-то замешкался и из вагона не выскочил. Вместе со мной в вагоне осталось двое взрослых мужиков, один из которых выглянул наружу, оценил обстановку и сказал: «Ребята, лучше нам на другую сторону выскакивать». Мы так и сделали. Выскочили, упали недалеко от вагона и смотрели, как на другой стороне падают бомбы. На наше счастье в эшелон не угодило ни одной бомбы, все они легли в стороне.

После окончания бомбардировки всех собрали и начали проверять наличие личного состава. Командир спрашивает: «А где Яковлев?» А Яковлева нет! Когда я выходил к вагону, мне попался по дороге раненый, которого нужно было подобрать и унести, поэтому меня отправили нести носилки с этим раненым. Когда я вернулся к своему вагону, командир меня сурово спросил: «Где был? Что делал?», – намекая на то, что они тут все целы оказались, а я вернулся весь в крови. Но я объяснил ему, что раненого носил, и командир успокоился.

Командиром бригады у нас был генерал, который носил бороду и, по возможности, по утрам выгонял нас делать зарядку. Он всегда ходил с палкой и любил махать ею на нерасторопных офицеров. Бил или не бил их при этом – не знаю.

– Фамилию этого генерала не помните?

–- Помнить ее я не могу, потому что я и не знал его фамилии. Генералов постоянно туда-сюда бросали, поэтому они подолгу не задерживались на одном месте.

Нашу бригаду эшелон привез в Красный Кут, что напротив Саратова. Там мы очень долго простояли на запасных путях. В первый же вечер вдоль железнодорожного полотна, где стояли наши вагоны, внезапно на столбах зажглись фонари. Все дневальные, не сговариваясь, заорали: «Воздух!», приняв лампы за осветительные бомбы. Народ уже собрался выпрыгивать из вагонов, но, выглянув наружу, поняли, что это всего лишь горят лампочки, которых не видели уже очень долго.

Из Красного Кута эшелон проследовал дальше, и оказались мы в поселке Поспелиха Алтайского края, где-то под Барнаулом. В этом поселке нас разместили в здании родильного дома. Самих рожениц куда-то эвакуировали, а нас разместили в этом здании вместо них и у нас началась учеба.

– В чем она заключалась?

– Мы несли службу в нарядах, принимали участие в различных работах, ну и, разумеется, занятия, которые у нас проходили в основном на улице. Рядом с нашим зданием были конюшни, в которых находились «монголки» – небольшие такие лошаденки, маленькие, шустренькие. Они хоть и маленькие, но очень дикие: могли схватить неожиданно зубами за локоть, а то и копытом лягнуть.

– Там у вас была уже другая часть?

– Нет, все та же, 4-я запасная артиллерийская бригада. В этой бригаде происходило обучение личного состава, из которого потом подготовленные солдаты направлялись на фронт либо маршевыми ротами через ВПП, либо уже сформированными подразделениями. Но через ВПП это случалось редко, потому что эти пункты занимались в основном распределением вновь призванного контингента по учебным полкам. Нашу учебную бригаду передислоцировали вглубь страны, потому что фронт уже приближался к Астрахани, и если не убрали бы ее подальше, то и эта запасная бригада могла пропасть в битвах.

– Каков был состав 4-й учебной артбригады?

– Не знаю. Видимо, она была сама по себе небольшой, потому что она не делилась на какие-то полки. Знаю, что при бригаде была полковая школа и курсы «Выстрел», о другой деятельности я не знал, и меня эта информация тогда как-то не интересовала.

– Курсы «Выстрел» были, получается, при бригаде?

– Да, они вместе с нами были, только у них занятия отдельно от нас проводились, по своей программе. Но со своими земляками, которые попали туда, я регулярно встречался в Поспелихе.

– Кого готовили в Вашей полковой школе?

– Сержантов для артиллерии.

– Какие виды орудий Вы изучали?

– У нас никакой матчасти не было. Имелось только одно 45-миллиметровое орудие, с которым мы занимались. Было холодно, а мы одеты только в одни шинелешки. В Поспелихе нам даже не выдавали теплого нательного белья, и нам хотелось хоть как-то согреться. Мы обычно искали столб покрепче, в основном такой находился только в конюшне, как найдем – облепим все лафет орудийный, разбегаемся, ударяем изо всех сил стволом в этот столб и громко орем: «Откат нормальный!» Вот так мы пытались на занятиях согреться.

– Обмундирование вам выдали в Астрахани или уже в Поспелихе?

– Не помню. В Поспелихе, помню, уже были в обмундировании, а вот до нее – выпало из памяти. Наверное, все-таки в Астрахани нас одели в форму.

– Обмундирование новое выдавалось или б/у?

– Тоже затрудняюсь ответить. Помню только, что на ногах у нас были ботинки с обмотками, сапог не было.

Однажды зимой, когда выпал хороший такой снег, послали нас в колхоз. Приехали мы туда, там женщины на поле работают. Мы стали, помогая им, выдирать снопы ржи и носить к молотилке. Поскольку работы было много и работать пришлось допоздна, нас оставили ночевать в деревне и сварили для нас картошку. Вот только посолить эту картошку было нечем – так бедно жили люди. Утром за нами приехала «полуторка», которая отвезла нас в часть. Пока ехали, начался дождь. Только приехали, старшина сразу объявляет: «Яковлев, ты – дежурный по конюшне». Ну, дежурный так дежурный. Работу дежурного я знал: надо было убирать за лошадками да кормить их. Сразу, без разговоров, отправился на дежурство. Тут мне в туалет захотелось, и надо бы снять шинель. Я ее снимать, а она никак – замерзла вся, колом стоит. Я тогда крючки расцепил сверху, вылез из шинели, сходил по делам, а потом обратно таким же образом в нее влез. Все это время шинель моя стояла на полу как ледяной панцирь. Потом, конечно, шинель не только оттаяла, но и подсохла, потому что в конюшне было теплее, чем на улице.

– Как же у вас проходили занятия, если у вас не было артиллерийской матчасти?

– Да какие там занятия… Больше бегали по улице, занимаясь тактикой.

Вот так мы прожили некоторое время, а в декабре месяце сорок второго года нас всех выстроили для отправки на фронт. Как я успел заметить, Мешков со своим «Выстрелом» тоже отправлялся воевать. Мы на прощание прошагали под звуки оркестра перед командованием учебной бригады строевым шагом по сугробам. Как музыкантам удавалось дуть в свои дудки на таком морозе – я не знаю. Затем нас всех погрузили в вагоны и привезли в город Чебаркуль Челябинской области. Там, на берегу озера располагался Сталинградский центр формирования, в котором формировались подразделения для участия в Сталинградском сражении.

Попал я во второй дивизион формируемого 230-го минометного полка 15-й бригады какой-то там дивизии. Расположили нас в землянках, причем землянки были самыми примитивными, точно такие же мы делали для себя потом на фронте: проход, а сбоку лежанки. Было видно, что землянки эти очень старые и их неоднократно пытались подремонтировать. Вместо постели у нас были еловые ветки, вместо подушки – вещмешок, а шинель мы использовали как одеяло, укрываясь им и сверху и снизу.

Комплектование полка проходило небыстро. Личный состав поступал постепенно: сначала пришли пожилые люди, с которыми надо было заниматься, при этом бойцы поступали неграмотные, в основном из восточных областей страны. Были и такие, которых освобождали из тюрем и отправляли на фронт. Всех их отправляли на формирование вновь создаваемых частей. Поскольку мы прибыли сюда уже младшими сержантами, то на месте получали себе минометный расчет и занимались его обучением. Вместо винтовок Мосина для всего личного состава получили карабины с прикладным штыком, а после вооружения личного состава в расчеты стали поступать минометы. К каждому миномету в расчет выдавалось по одному противотанковому ружью, ответственность за которые возложили на нас, командиров расчетов, а также другое имущество – лопаты, противогазы и прочее.

– Получается, в Чебаркуль вы прибыли вообще без ничего?

– Как это «без ничего»? А ремень!? (Смеется.) В Поспелихе у нас была учебная часть, у нас ничего из оружия практически не было – мы были курсантами, которым оружие не полагалось.

– Вы же в учебной бригаде минометы не изучали?

– Мы там их не только не изучали, но и не видели, и даже не знали о них ничего! А тут пришли и сразу расчет получили под свое командование. Хорошо, что у нас были офицеры, уж не знаю, насколько они были обучены. Они нам самим разъясняли, где у миномета ствол, а где казенник. Да что там ствол – обыкновенная гладкая труба, калибром сто двадцать миллиметров, в которую ввинчен казенник. В казеннике приспособление для выстреливания заряда, боек. Казенник завинчен намертво: мы, конечно, не пытались выкрутить его, но знали, что делать это в полевых условиях не стоило. Ствол миномета весил сто килограмм и заканчивался шаровой пятой. Шаровая заводилась в выемку на опорной плите, поворачивалась, и таким образом ствол соединялся с плитой, опираясь на нее. С другого края ствол опирался на двуногу, на которой располагался прицел для наведения миномета. Ствол с двуногой весил сто семьдесят килограмм, плита – девяносто килограмм, и все это надо было на чем-то возить.

– На чем перевозили миномет?

– Был специальный прицеп для перевозки миномета. Мы приподнимали плиту, фиксировали ее на прицепе, затем цепляли его к «полуторке», которая и перевозила наш миномет. За каждым минометом закреплялась своя машина.

– За кем в расчете закреплялось противотанковое ружье?

– В начале войны немцы напугали нас своими танками, а против танков надо вести какую-нибудь борьбу. Потом стали формировать специальные полки для борьбы с немецкими танками, поскольку имеющиеся «сорокапятки» не стали справляться с немецкой броней. В новых пушках увеличили и размер ствола, и мощность снарядов, но от противотанковых ружей все равно отказываться не стали. Вот и у нас эти ружья были на всякий случай. Свое ружье при транспортировке мы привязывали поверх миномета. У нас было ружье системы Дегтярёва, в которое надо было вставлять патроны по одному, а не обоймой. Ни за кем конкретно оно не было закреплено. Мне, например, всего два раза довелось из него стрелять, и то чисто ради интереса. Должен сказать, отдача у него очень сильная.

– Где вы получали минометы? За ними нужно было куда-то ехать?

– Никуда не ездили, нам наши 120-миллиметровые минометы выдавали на месте, все происходило там же, на берегу озера Чебаркуль.

– Минометы выдавались новые или после ремонта?

– У нас в расчете точно был новый. Может кому-то и достался отремонтированный, но по окраске этого не скажешь.

– Много уголовников прибыло в часть для формирования?

– Не знаю точное количество, но в расчет мне попал один вор. Куда его не отправишь, он обязательно что-нибудь натворит. Однажды его отправили охранять какие-то склады, так тот и там пытался что-то украсть. Один из офицеров его заметил, арестовал и отправил на гауптвахту. Этот вор был молодым парнем, лет двадцати пяти, силенок у него побольше было, чем у других. А у минометчиков основная работа – копать, поэтому он все время покрикивал на других членов расчета: «Давай, давай!», а сам старался поначалу в стороне сидеть. Я его все одергивал: «Чего давай? Мы с тобой молодые еще, а мужикам по сорок-пятьдесят лет. Давай помогай!» Правда, когда мы прибыли на фронт, этот бывший вор изменился, стал совершенно другим. Но после того, как мы долго простояли в обороне, в первый день наступления получилось так, что меня послали на высоту зачем-то, а расчет остался внизу. В это время немцы совершили налет на позиции и, когда я возвратился, мне сказали, что этого уголовника в шею ранило и его увезли. Я этого не видел и до сих пор не знаю – сам он себя ранил или действительно пострадал от бомбежки. Зная этого человека, вполне полагаю, что он мог и схитрить, чтобы избежать передовой.

Кроме этого молодого вора у меня в расчете было еще два татарина. Эти простые мужики до войны были колхозниками, по-русски разговаривали плохо, а писать-читать не могли совсем. Из дома им письма писала молодежь, которая умела писать по-русски, а здесь уже мы им читали содержимое полученных писем и писали под диктовку ответы.

После того, как формирование полка закончилось, нас всех посадили в вагоны и тук-тук по рельсам. Как ехали – знаем, но куда ехали – никто нам ничего не говорил, потому что военная тайна.

А ехали мы таким образом: чтобы не задохнуться в вагоне, дверь его во время движения должна быть приоткрыта на двадцать сантиметров, не более. У каждой двери обязательно находился дежурный, назначаемый из числа сержантов, который следил за тем, чтобы дверь шире не открывалась.

– Сколько народа в вагоне ехало?

– В среднем в каждом вагоне было человек по шестьдесят. Все зависело от типа вагона – они были короткие или длинные. В каждом вагоне справа и слева от входа устраивались нары в два ряда. Вся матчасть полка перевозилась отдельно, на платформах, на которых при этом обязательно выставлялись часовые.

– Телефонная связь со штабным вагоном имелась?

– По-моему, не было никакой связи. На остановках обычно приходили вестовые и передавали нужные команды. Чаще всего остановки совершались, чтобы организовать нам кормежку.

Со мной вместе ехал мой военный дружок, и в некотором роде земляк, Сашка Котов. Он в нашей Ольховке оказался таким образом: они жили в Ленинграде, и, когда его отец в первые дни войны ушел на фронт, мать вместе с ним приехала к нам в Ольховку к родственникам. Он ходил в нашу школу, где окончил десять классов, и мы с ним вместе призывались, вместе учились и даже некоторое время вместе повоевали. Поскольку он был из Ленинграда, то знал название некоторых населенных пунктов, расположенных вокруг Ленинграда. Однажды он на одной из станций увидел вокзальную вывеску, понял, в каком направлении мы движемся, и заорал об этом на весь вагон: «Ребята, мы едем в Ленинград!» Комсомольской и партийной организаций в полку сформировано еще не было, не до того было, поэтому пока вся воспитательная работа лежала на политруках. Из политинформаций, проводимых политруками, мы тогда знали, что Ленинград все еще находится в блокаде, хотя от Ладожского озера уже почти прорвали блокадное кольцо, этот прорыв назвали потом Прорывом жизни. Правда расширить этот прорыв наши войска не смогли, для этого просто не хватало сил.

– Где вас выгрузили из эшелона?

– От участка железной дороги, которая шла в Ленинград через занятую немцами территорию, была сделана отводка до реки Невы, практически к самому озеру. Дорога уже была сделана, и по ней можно было двигаться, но Нева имела крутые берега, и через нее необходимо было сделать мост. Нам пришлось остановиться недалеко от города Шлиссельбург и дожидаться, пока саперы этот мост соорудят. Потом, переезжая через мост, мы видели здания этого города, многие красного цвета и в большинстве своем разрушенные от попадания бомб и снарядов.

Как делали мост через Неву, я не знаю, не видел, но соорудили его очень быстро. На этом участке прорыв кольца блокады происходил с двенадцатого по восемнадцатое января, в результате которого была освобождена эта территория, а второго февраля по этому мосту в Ленинград пошел первый поезд. На всем протяжении этого ответвления пути было сооружено несколько разъездов, и, когда я был дежурным у двадцатисантиметрового дверного разъема в вагоне, на одном из разъездов я увидел следующую картину. На подложках из хвороста стояли высоко сложенные штабеля каких-то бочек и коробок, а один штабель был сложен из замороженных тушек. Не знаю, чьи это тушки были, – то ли бараньи, то ли свиные, но мне этот штабель показался выше леса. Сначала эти горы штабелей вызвали у меня недоумение: «Что здесь делают эти продукты, ведь в Ленинграде люди голодают», но, когда добрались до моста, тогда я понял в чем дело. Дорогу можно построить быстро, а вот мосты быстро никогда не делали. И, чтобы не терять потом времени на подвоз, продукты заранее привозили как можно ближе к мосту. Когда проезд по мосту открыли, навстречу нам пошли эшелоны с эвакуированными и той продукцией, которую нужно было поскорее вывезти из осажденного Ленинграда. С этими составами мы встречались исключительно на вот таких вот небольших разъездах.

Когда проезжали по сооруженному мосту, мы все чувствовали, как он «играл» – ходил ходуном не только из стороны в сторону, но и снизу вверх. Поскольку я был дежурным и сидел у двери, у меня было ощущение, будто наш состав движется, слегка наклонившись набок. Мне казалось, что мост из себя представлял уложенные друг на друга и сбитые между собой шпалы, а между этими опорами были на весу протянуты нитки рельсов. Нева, должен сказать, не очень-то и маленькая речка, поэтому на тихом ходу нам пришлось перебираться через нее очень долго.

– Хрупкий мост – очень хорошая мишень. Немецкая авиация просто обязана была постоянно висеть там в воздухе, стараясь его разрушить.

– Мы проехали этот мост, уже когда стало смеркаться, и за это время не было ни одного самолета над нами. Но немцы знали об этой дороге, потому что там и самолеты их летали и аэростаты, поэтому нет-нет да обстреливали ее из орудий. Когда мы проезжали тот самый Прорыв жизни, начался обстрел и какой-то шальной снаряд угодил прямо в штабной вагон, покалечив при этом несколько человек.

– Убитые в штабном вагоне были?

– Были, но немного. Раненых было больше. Паровоз при этом не пострадал, и эшелон проследовал дальше без особой задержки. Всего лишь один снаряд, а угодил точно. Подобный случай у нас случился потом на передовой. Разведчики вернулись из ночной разведки и легли спать в бывшей немецкой землянке. Вход в эту землянку был со стороны немецких позиций и один-единственный просвистевший снаряд, по закону подлости, влетел прямо в эту самую землянку.

Проехали мы мост, двигаясь дальше по железной дороге. Город Ленинград проехали ночью и утром прибыли на какую-то станцию, кажется, она называлась Рыбацкое. Рядом с этой станцией была песчаная высотка, вот под ней мы и устроились на ночлег. Но нам там довелось пожить почти неделю. Эта неделя напомнила мне Астрахань, когда мы жили на голой земле. Но в этот раз мы во всей округе обломали еловые ветки с деревьев, чтобы соорудить себе подстилку для лежанок. Это был февраль сорок третьего.

Через неделю, загрузив в машины боеприпасы и прицепив к ним минометы, мы своим ходом опять куда-то двинулись во главе с командиром.

– Боекомплект к минометам вы везли с собой в эшелоне или получили его на месте?

– Когда ехали к Ленинграду, боеприпасов у нас с собой не было, их мы получили только на этой станции. Вооружение у нас было с собой, тут мы только получили чем стрелять: патроны для своих карабинов и мины для минометов. В полку для этого существовала целая служба, а в подразделениях раздачей боеприпасов заведовал старшина.

Отправились мы в путь на ночь глядя. Впереди «додж» с командиром полка, а за ним и все мы со своим хозяйством. Причем отправились в обратную дорогу, откуда и приехали. Наш полк был укомплектован очень хорошо: если обычно в каждой батарее было по четыре орудия, а в каждом дивизионе по две, иногда и по три, батареи, то в нашем полку в каждой батарее было по шесть минометов, а сам полк был шестибатарейным. Офицерского состава в полку не хватало, и, видимо, чтобы не раздувать командный штат, количество минометов в батареях увеличили до тридцати шести стволов. А может быть, этот штат полка сделали специально для обороны Ленинграда, а на других фронтах батареи были обычного состава, я не знаю.

Небольшой участок нашего пути пролегал через Ленинград. Город был весь затемненным, да и наши самодельные щелевые накладки на автомобильные фары давали лишь небольшой пучочек света, достаточный только для того, чтобы водителю осветить кусочек дороги. Такие накладки для фар были, конечно, заводского изготовления, но у нас таких не оказалось, поэтому пришлось их делать самим из подручных материалов. Светомаскировка в Ленинграде соблюдалась неукоснительно: если заметят, что в какой-то из квартир горит огонек, то в это окно даже стреляли, заставляя завесить его чем-нибудь плотным. Но стреляли не мы, а соответствующие органы. Эти органы даже пару раз останавливали наш движущийся по темным каменным улицам полк, чтобы проверить документы. Нас останавливали не только военные или милицейские патрули, но даже и гражданские, имеющие соответствующие бумаги на право проверки документов. Общались они, разумеется, только с командиром, но вот такие остановки у нас были.

На рассвете приехали в Колпино и расположились рядом с каким-то крупным заводом, который выпускал оборудование для электростанций. Там нас накормили и дали немного отдохнуть. Все светлое время суток мы отдыхали, а когда стало темнеть, мы вновь собрались и тронулись в путь – занимать огневые позиции.

Перед Колпино была дорога, которую захватили немцы, но нашим войскам с большим трудом удалось ее отстоять. За той деревней, где мы разместились, находилась деревня Красный Бор. На картах у нее было еще какое-то другое название, но мы все ее называли Красный Бор. Неподалеку от этой деревни было пересечение дороги с железнодорожной веткой. Дорога оказалась сильно разбитой, наши «полуторки» сильно вязли в грязи, дымили, колеса машин бесполезно крутились. Но кое-как удалось все-таки вытащить наши минометы из этой грязи. Недалеко от дороги была длинная ложбинка, в которой и разместилась наша батарея. Мы вручную по этой ложбинке закатили на прицепах свои минометы и стали оборудовать для себя позиции.

Конечно, заменить целый полк на позициях в тишине было невозможно, учитывая то, что наши «полуторки» были старыми и создавали слишком много шума. Правда, разгрузив минометы и боезапас, машины сразу же ушли в тыл. Установили мы минометы и начали перетаскивать на позицию мины, оставшиеся у дороги. Расстояние от дороги до позиции было почти с километр, и все оставшиеся там мины необходимо было переносить вручную. Причем сделать это надо было как можно быстрее: все боялись, что немцы, услышав наш шум, начнут обстреливать дорогу. Носить мины было тяжело: минометный ящик весил почти три пуда, в нем размещалось две мины, да и сам ящик был тяжелым.

Обстрел все-таки произошел. Правда обстреляли нас не немцы из орудий, а испанцы из ротных минометов. Именно от них мы, новобранцы, получили свое боевое крещение. Мы еще не привыкли к обстрелам, поэтому кланялись каждой пролетающей пуле: то на колено припадали, то на живот плюхались. Когда снаряд просвистит мимо – то же самое. Нам кто-нибудь из офицеров говорил: «Ну что ж вы кланяетесь, дурачки? Она же уже улетела, ее свист только в ушах и остался. А ту, которая в тебя летит, ты не увидишь и не услышишь».

Сам я тоже принимал участие в переноске мин от дороги до позиции. Приходилось снимать ремень, привязывать края ремня за хвосты двум минам и, перебросив через плечо, тащить их к миномету. При этом все переносимые мины были со взрывателями, а минные взрыватели отличались от тех, которые были у артиллерийских снарядов: в минных взрывателях взрыватель был мгновенного действия, ему достаточно было легкого удара о поверхность и мина взрывалась, разбрасывая свои осколки почти параллельно земле. Этим мина и страшна, этим она хуже снаряда. Хоть во время переноски на взрывателях мин и были предохранительные колпачки, но они моментально слетали, если потянуть за матерчатый хвостик, который из-под них выглядывал, поэтому переносить мины без ящика было делом опасным.

Иду я с двумя минами на ремне, и тут вражеский миномет как бахнул! Рядом оказалась небольшая воронка, в которую я шарахнулся. Упал на дно воронки, а рядом упали, ударившись колпачками о землю, обе мои мины. Зная, как быстро срабатывают от удара взрыватели, лежу и думаю: «Ну, все, сейчас разорвут меня!», – а сам покрываюсь холодным потом. Пролежал некоторое время – взрыва не последовало. Ну что ж, подниматься надо, тем более мне, сержанту, как командиру расчета подавать надо личный пример и не прятаться по воронкам. Поднялся, смотрю: кто идет с минами, кто тоже завалился, спрятавшись от обстрела. Но ничего, пережили это боевое крещение, обжились и тоже стали вести огонь по вражеским целям.

На переднем крае обороны происходила замена пехотных частей, и через нашу позицию, прячась в лощине, проходило много пехотинцев – как тех, кто шел на передовую, так и тех, кто возвращался обратно. У Сашки Котова был первый миномет батареи, а первый миномет – это, так сказать, основной в батарее, потому что вся батарея не пристреливается, а пристреливается только ее первый миномет. Все остальные минометы батареи корректируют свой огонь по данным пристрелки первого миномета. Отклонения, конечно, бывали, тут уже можно было небольшие изменения вносить в свою стрельбу. Вот, значит, у Котова был первый миномет, а у меня второй. И черт знает чего ему понадобилось в штабе – поперся он туда. В это время опять артналет! В землянку людей набилось, как мышей, а он сверху оказался, и ему два осколка в спину влепило. Его сразу отправили в госпиталь, а его миномет без командира остался небоеспособен. Если миномет не вел огня, то прицел снимался и вешался в коробочке рядом с минометом. Проходящая через позицию пехота часто «ненароком» подбирала что-нибудь из батарейного хозяйства, поэтому мы однажды кинулись – а коробочки с прицелом нет, исчезла.

Но вся беда была в том, что практически все командиры пришли на фронт еще слюнявые, после школы-десятилетки, и получилось так, что раз нет командира у расчета, то и некому организовать его боевую работу. В расчете первого миномета был более-менее способный наводчик, но и у того прицел утащили. Тогда командование мне говорит: «Яковлев, давай-ка первый миномет бери на себя, раз у него командира нет». Теперь мой, второй миномет, стал первым и, соответственно, пристрелочным.

– Куда дели расчет с миномета Котова?

– Сначала я просто за его расчетом присматривал, потому что без прицела от них толку не было, а потом их по другим расчетам раскидали, не к себе же их забирать. Там, повторюсь, только наводчик был хороший, но у меня в расчете наводчиком был Татауров, который, имея всего четыре класса образования, отлично наводил миномет при стрельбе.

Взаимодействуя с пехотой, сделали мы пристрелку моему миномету. Нашим противником, как оказалось, была испанская «Голубая дивизия». Видимо, их задачей было удержание деревни Красный Бор, поэтому активных действий они не предпринимали, лишь периодически обстреливая нас из минометов. Иногда к минометной стрельбе подключались реактивные установки, и тогда через нас летели снаряды от «ванюш» и «катюш». Часто и артиллерийские орудия различных калибров вели через наши головы артподготовку. Но толку от этого всего не было: испанцы уходили на запасные позиции, а потом, после окончания артподготовки, встречали нашу пехоту ружейно-пулеметным огнем. Продвинуться вперед у нас не получалось, и мы оставались на прежних позициях.

Зато началась оттепель, и вся талая вода потекла с высот вниз через нашу лощину. Из-под растаявшего снега в ямах и воронках показалось разное оружие и прочее военное барахло, среди которых обнажились трупы солдат и лошадей. Наши татары пошли, отрубили от одной из павших лошадей кусок мяса, принесли его на позицию и пытались сварить. Варили они его долго, потом один из них подошел с приглашением: «Сержант, пойдем, мы тебя мясом угостим». Я бы и рад мяса покушать, но эту мертвечину не принимал не только мой желудок, но и само сознание. Чтобы не обидеть их, я, стиснув зубы, кусочек мяса все-таки оторвал, пожевал.

В моем расчете был узбек – маленького роста, совершенно не воинственный и очень дисциплинированный. Маленький узбек не мог строевым шагом ходить, а если наблюдать надо было, то он, вместо того, чтобы замаскироваться, весь растопырится так, что его издалека видно. В общем, абсолютно не приспособленный для войны человек. Кроме него был еще один узбек, но прямая противоположность первому – никчемный человек, за ним нужно было постоянно присматривать. Маленький узбек о другом, высоком, говорил: «Тот – из другой местности, он даже тюбетейку с другим узором носит».

Хлеб на каждый из расчетов выдавался старшиной батареи, а дальше уже мы делили его между собой сами. Один человек делил весь хлеб на равные кусочки, а другой отворачивался и называл фамилию того, кому достанется кусок, на который указал раздающий. В тот раз «кричать» выпало мне. Я отвернулся и стал отвечать на вопросы: «Этот кусок кому?» – «Тому-то». – «А этот?» – «А этот другому». Хлеб, который выпекался во фронтовых пекарнях, был круглым, с наплывами по краям, и из-за этого куски получались неравными. И тот узбек, который высокий, вместо полагающегося ему небольшого куска, схватил кусок побольше, с крупным таким наплывом с краю, и сразу же этот наплыв отгрыз. Тут же поднялся недовольный шум и все пять пар смотрели на меня как на генерала, ожидая от меня какого-то справедливого решения. Я не нашел никаких слов и попросту, отобрав у узбека кусок хлеба, ткнул им в лицо, при этом твердой коркой расцарапав его. Тот, увидев кровь от царапины, тут же поднял вой: «Ой, сержант меня убил!»

– Получается, состав расчета у вас был следующим: вор, два татарина и два узбека?

– Нет, нас семь человек было: пять человек, которых ты назвал, наводчик Татауров и я, командир, седьмой.

– Деревню Красный Бор в результате удалось взять?

– Нет, так мы ее и не взяли. Конину из-под талого снега я попробовал, жив остался. Но для питья мы раньше брали талый снег, а после того как он растаял, были вынуждены пить из луж. В результате весь полк – что бы ты думал?

– Заболел дизентерией?

– Ну, это ты мягко сказал! Я бы сказал проще, по рабоче-крестьянски: весь полк обосрался! Масштаб дизентерии был настолько большим, что медиками был сделан вывод: «Полк полностью небоеспособен». Почти у всех нас открылся понос. Я, правда, сильного поноса избежал, но я сроду не знал, что эта штука такая вредная.

Наш полк сняли с позиций и увели на лечение в один из районов Ленинграда – в Автово. Там мы поселились в домах, сторона которых, обращенная к передовой, была разрушена. При заселении мы искали подходящее жилье, стараясь выбирать дома поцелее.

– Люди в этих домах жили?

– Нет, они все были эвакуированы, дома стояли пустыми.

– Только ваш полк сняли с передовой?

– Да нет, по-моему, и другие подразделения тоже вместе с нами отправили лечиться. Но я только в пределах своего полка вращался, поэтому за свой полк могу сказать точно.

– Вам на замену кого-то прислали или вас просто в спешном порядке убрали?

– Когда убирали нас, никакой замены я не видел. Нам в штабе полка сказали: «Сняться и убраться!”, и мы попросту выполнили этот приказ. Нам указали место в Автово, куда мы и убыли. Может, кому-то и дали команду принять наши позиции, но это уже было после того, как мы оттуда уехали.

– Кто занимался вашим лечением?

– В полку был врач, в каждой батарее было по медсестре. Они каждый день занимались нами, давали нам какие-то лекарства. Чтобы самим не бездельничать, мы ежедневно чистили матчасть. У одного из наших минометов в ствол угодил осколок и оставил там глубокую вмятину. Приехал помпотех, забрал этот миномет на ремонт в мастерскую, где его быстро восстановили. С внешней стороны вмятина на стволе осталась, а изнутри они выступающую часть просто сточили, зачистили и зашлифовали. Должен сказать, что миномет – неплохое оружие, которое позволяет вести огонь, довольно быстро перезаряжаясь. Что такое минометный огонь, я узнал на себе, поскольку пострадал от немецкой мины, но об этом позже.

В Автово, неподалеку от того места, где мы разместились, оказался клуб, в который нас пригласили на мероприятия, посвященные Первомаю. В клубе мы посмотрели торжественную часть и выступление каких-то артистов, а потом, в первых числах мая, нас снова вернули на передовую. На этот раз нам достались позиции на Пулковских высотах. Условия на этих позициях оказались ничуть не лучше: к высоткам, около которых мы разместились, после войны я мог подъехать на такси, а тогда на своих «полуторках» нам туда подняться было невозможно. Приходилось боеприпасы опять разгружать на расстоянии от наших позиций, а затем вручную затаскивать их к минометам. Помню, отметка нашей позиции находилась на высоте девяносто целых и шесть десятых метров над уровнем моря. И если на своих прошлых позициях мы легко и быстро перенесли на себе все мины, боясь, что нас обстреляют, то здесь этого сделать уже не могли, поскольку все еще не отошли от болезни. Пронести ящик с минами на расстояние около километра было весьма проблематично, поэтому ящики разбирали и несли на себе каждый по одной мине. Все-таки дизентерия – это не просто по кустам побегать, она здорово организм подрывает, истощая. Только через месяца полтора или два, после того как достаточно окрепли, мы смогли приносить на позицию ящик с минами, не раскрывая его, а просто взгромождая его на плечо.

Мы сразу стали оборудовать себе огневые позиции, вырыли для себя землянки, на них соорудили хорошие накаты.

– Вам в этом помогали саперы?

– Ну да... Саперы… Скажешь тоже! В армии нянек нет – если сам о себе не позаботишься, то и никто о тебе не позаботится! Если выроешь для себя убежище – будешь в безопасности. Саперы появлялись только тогда, когда командование тайно планировало внезапную атаку, и делали траншеи. При этом саперы и сами не знали, для чего они это делают, им просто говорили сделать траншею «вот отсюда и досюда».

– Это они для пехоты делали траншеи?

– Нет, они от нашей батареи рыли скрытные подходы к высоте.

На этом месте мы простояли все лето. Никаких активных действий на нашем участке не предпринималось. Мы вели огонь очень редко, в день выпуская по одной-две мины, в основном в качестве пристрелочных.

– А вас обстреливали?

– Массовых обстрелов не было, по нам также бросали по нескольку мин в день, и все. Под прикрытием такого затишья наше командование готовило ресурсы для наступления. Об этом потом, на одной из ветеранских встреч, нам рассказывал армейский разведчик.

– Чем занимались расчеты в обороне?

– В обороне в основном занимались учебой. Материальную часть миномета расчету рассказывать особо не было смысла, ее и так все знали. Основной упор в тренировках делался на взаимозаменяемость номеров расчета. Никакой другой работы для нас не было: для старшины землянка была уже сделана, для командира батареи тоже. Правда, все основное время командирская землянка пустовала: он находился на передовой, вместе с пехотными командирами, корректируя наш огонь. К нам в батарею командир возвращался только на отдых, или когда на передовой его заменял командир взвода разведки.

Я тоже изучал работу номеров расчета. Так, например, наводчик Татауров научил меня работать с прицелом, и я вполне сносно мог наводить миномет. А потом, в результате перемещения личного состава, ко мне в расчет пришел боец по фамилии Субботин. Вот никого из своих номеров расчета не помню фамилий, а Татаурова и Субботина запомнил хорошо.

– По какой причине происходило перемещение личного состава?

– Да по разным. В основном из-за болезней. Так вот, этот Субботин постоянно вертелся у миномета, интересуясь работой номеров. Как человек он был тоже весьма активным и грамотным. Всю физическую работу он выполнял аккуратно и хорошо. В расчете был один – полная противоположность Субботину: все делал неумело, все у него плохо получалось, и он из-за этого сильно нервничал. Ему начнешь помогать, а он в сердцах отталкивает: «Уйди!». А физической работы было много: чтобы одну только позицию оборудовать, нужно выкопать круглую яму минимум полтора метра в глубину. Иногда, конечно, обходились и без рытья, но по правилам полагалось все-таки рыть, чтобы обеспечить сохранность личного состава расчета.

И вот я заметил, что Субботин проявляет интерес, вертится около наводчика, и говорю Татаурову: «Давай попробуем его научить, Муса?» Тот говорит: «Давай, чего ж не научить!» На прицеле для наведения был барабанчик с нанесенными на него рисками, напротив которого нужно было выставить метку угломера. При команде «Угломер пятнадцать и два!» нужно было метку выставить напротив определенной риски на барабанчике. И вот этот барабанчик очень тяжело давался Субботину. Дам команду, подхожу проверять, а он выставил неправильно. И вроде мужик умный, а вот не давалось ему это! И таких мужиков в расчетах было очень много, поэтому все наши победы – за счет жертв, а не за счет поголовного умения.

Потом как-то пришел начфин выдавать нам денежное довольствие. Мы, сержанты, получали по девять или одиннадцать рублей, а солдаты – по семь или шесть. Смотрю, Субботин деньги свои получил и сидит пересчитывает. Я к нему: «Субботин, ты же деньги считаешь?» – «Конечно считаю. Но тут же просто: это рубли, а это копейки» – «Так ты представь, что на барабанчике у тебя тоже не в градусах все выставлено, а в рублях и копейках». И вот после этого решил я при обучении деления в рубли перевести, надеясь, что дела пойдут гораздо лучше. Вместо команды угломера, я ему кричал: «Двадцать рублей десять копеек!» Субботин старательно выставлял риски напротив нужного значения, причем от старания так высовывал язык, что почти доставал им кончик носа. Не знаю, откуда у него такая привычка взялась, но все были в курсе, что если Субботин, как говорили, «лазит языком по ноздрям», то он серьезен и сосредоточен в работе. Дал команду ему в рублях, подхожу проверять – он все правильно выставил! Обрадовались мы оба, но Субботин радовался больше всех, аж «Ура!» закричал. В тот раз я понял, что в обучении нужно терпение и нестандартный подход. Потом попробовал дать ему команду в значениях угломера, так он запыхтел, ничего у него не выходило: одно значение выставит, а второе не получается. Так ему потом в рублях и подавал команды, раз для него это было привычнее.

– А у остальных номеров расчета получалась отработка на взаимозаменяемость?

– Да там в большинстве своем были неграмотные люди, для них прицел – это что-то непостижимое было, поэтому я их не обучал работе с прицелом. Когда Татаурова ранило, мне однажды самому пришлось вставать у прицела и наводить миномет. Поэтому то, что удалось научить Субботина работать с прицелом, было большой удачей.

У нас с каждой батареи послали по одному сержанту на курсы химинструкторов. Наверное, начальство испугалось того, что немцы могут применить химические отравляющие вещества на нашем участке обороны. От нашей батареи ехать выпало мне. Обучение происходило в Ленинграде, а по возвращении мы должны были провести соответствующее обучение среди личного состава батареи. Как в пехоте дела обстояли, не знаю, а у нас знания о химзащите активно внедрялись в войска.

– Это были полковые курсы обучения?

– Нет. Нас собрали в Ленинграде, сказали адрес куда приехать. Там, кроме нас, были представители и других артиллерийских частей, но мы с ними не общались. Мы знали в лицо представителей своего полка и старались держаться вместе.

На первых высотах в Пулково располагалась обсерватория, которая к тому времени была полностью разрушена, а сбоку от нее был лес, из которого немцы просматривали и простреливали прилегающее пространство, на котором до войны размещался небольшой осоавиахимовский аэродром. Эту территорию бывшего аэродрома запрещалось пересекать группами более трех человек. Поэтому мы поодиночке собирались у края аэродрома, также поодиночке быстро пересекали его и уже все вместе собирались на другом краю у дороги для того, чтобы следовать в Ленинград на курсы. Должен заметить тот факт, что дорога от Ленинграда к Пулково с правой стороны была прикрыта маскировочной сеткой, которая была растянута между врытых в землю столбов. По этой дороге часто ходили машины, на которых мы добрались до города.

В некоторых местах Ленинграда к тому времени уже восстановили трамвайное движение, и нам нужно было на одной из улиц за Нарвскими воротами сесть на трамвай, чтобы добраться до нужного адреса. Все мы, полковые, собрались на трамвайной остановке, нас было человек четырнадцать, наверное. Пришел трамвай, на котором мы должны отправиться по адресу, где располагались наши учебные курсы. Зашли мы в трамвай, молодые девятнадцатилетние подтянутые парни в шинелях, смотрим: а в трамвае одни только женщины, которые едут на работу или на дежурства. Дежурили там в основном на крышах, сбрасывая вниз зажигательные бомбы, еще дежурили в госпиталях и аэростатных отрядах. Все женщины, увидев нас, как по команде встали и начали предлагать свои места. Нам стало неудобно, мы попытались отказаться, но женщины, по возрасту годящиеся нам в матери, ничего не хотели слышать: «Вы только что оттуда, с передовой. Садитесь!» Кое-каких женщин нам удалось посадить, а другие не стали садиться, настойчиво убеждая нас.

Пока мы доехали на этом трамвае до нужного нам адреса, два раза объявляли воздушную тревогу. Все жители при этом действовали слаженно, как по команде: выключали свет и шли в подвалы и убежища, где они пережидали налет. А вот мы, военные, оказались недисциплинированными – мы не знали, что нам делать и куда нам идти. Все это время, пока действовала воздушная тревога, мы сидели в вагоне и курили.

– Почему вы не последовали за гражданскими в убежище?

– В первый раз мы просто не знали куда идти и не знали, найдется ли для нас там место. К тому же мы были молодыми и немножко бравировали своей смелостью. Когда второй раз объявили тревогу, тут уж мы побежали за остальными людьми, правда, тревоге быстро дали отбой и мы не успели даже дойти до бомбоубежища.

– Вы так каждый день ездили на курсы?

– Нет, они у нас были краткосрочными. Мы приехали в Ленинград, там нас где-то поселили, с неделю мы походили на учебу, а потом отправились обратно по своим частям. А каждый день с передовой и обратно добираться нам было бы очень тяжело и весьма рискованно. Помню еще, что в том месте, где мы обучались, все клумбы и все свободные земельные участки были вскопаны и засажены огородами. Городское начальство сделало призыв к местному населению, чтобы те занялись выращиванием овощей. Все-таки прорыв блокады сделали, но еще не настолько большой, чтобы город можно было снабжать продовольствием в полном объеме. Люди с пониманием откликнулись на этот призыв, считая, что, в случае неудачи на фронте, небольшой запас овощей хоть как-то поможет им продержаться некоторое время.

В городе нас часто окружали ленинградцы, мы много общались. Мы интересовались, как живет город, а их, соответственно, интересовали наши дела на передовой. Об ужасах ленинградской блокады мы впервые узнали из вот таких вот рассказов жителей города. Нам рассказали, что как-то с передовой сняли на отдых какую-то стрелковую пехотную часть. А это «на отдых» означало, что ее всего лишь за пятнадцать километров от передовой отвели. На передовой им было до того голодно, что приходилось лазить на нейтральную полосу за старыми капустными листьями и ими питаться. Хлеба они получали всего двести грамм в сутки, почти такую же норму получали и жители осажденного города. С передовой эта часть шла на отдых целых три дня, при этом норма передвижения подразделения, если я не ошибаюсь, была восемь километров в час.

Внезапно наш полк убрали с позиций под Пулковом и перевели на новое место. Нам снова приходилось оборудовать боевые позиции, сооружать землянки, для которых нам привезли накаты. Позиция наша на этот раз находилась рядом с городом, который, помню, носил имя ленинского большевика, а как назывался – не вспомню. Наши позиции в одном месте настолько очень близко сходились с немецкими, что при желании можно было перекидываться друг с другом гранатами. Вспомнил фамилию этого большевика – Урицкий, а город – Урицк!

Пехота на этих позициях находилась почти весь сорок второй и сорок третий год – настолько давно, что уже успела обустроиться и даже соорудить свой клуб в одной из больших землянок. В тот раз старшина батареи объявил, что в клубе будет концерт, и если есть желающие, то можно сходить в гости к пехотинцам. Я в этот вечер был назначен дежурным по батарее, но мне стало интересно и я решил взглянуть хоть одним глазком. В клубе набилось много пехотинцев, поэтому приходилось заглядывать из двери через головы впереди стоящих и попутно держать ухо востро относительно дел на батарее. В уголке землянки сел баянист, а на середину вышла молодая женщина в крепдешиновом платье и начала петь. Спела она пару каких-то песен, из которых мне запомнилась одна, про синий платочек. Для солдата любая молодая женщина – это радость, поэтому ее просили несколько раз исполнить свои песни на бис. И только после войны, когда у нас телевидение стало распространяться, я увидел на экране Шульженко и, разинув рот, понял, кем была та женщина, которая выступала на передовой в клубе. Я узнал ее по голосу, по манере выступления и, конечно же, по тому самому «Синему платочку».

В этом месте мы пробыли не очень долго, в один из дней нас опять внезапно сорвали с места. Я думал, что нам отведена роль в каком-то секретном плане начальства. Наверняка там думали, что мы засиделись и не помешало бы нас взбодрить. Но далеко нас не перевели, всего лишь левее от того места где мы были, к другой высотке, у подножья которой была болотистая местность. На новом месте подготовить позицию оказалось большой проблемой: на два штыка лопаты копнешь и уже начинает проступать вода. Поэтому мы свои минометы не стали углублять в землю, а вырезали неподалеку куски дерна и делали из них высокий бруствер вокруг минометной позиции. Землянки тоже стали делать из дерна, сверху накрывая их всяким барахлом. Поскольку высокими их делать не получалось, в эти землянки мы могли влезать только на четвереньках. Вот с этой позиции мы потом и повели наступление.

Однажды к нам на позицию, после того как мы обжились и построили землянки получше, через высотку прилетел огромный немецкий снаряд. Калибр у него был явно не сто пятьдесят и не двести миллиметров. Он ударился сначала о вершину высотки, срикошетил и его отбросило прямо к нам на позицию. Что-то у него не сработало, и он упал метрах в четырех от нашей землянки. Сначала все в страхе разбежались, а потом, когда взрыва не последовало, вернулись к миномету, но боялись к этому снаряду подходить – такая здоровая болванка лежит, а вдруг рванет? Сначала обходили его стороной, а потом осмелели и даже его измерили, оказался четыреста миллиметров диаметром. Со временем он нам надоел, стал мешаться, и мы тихонечко сдвинули его ногами в туалетную яму. Видимо, этот снаряд был предназначен Ленинграду, но он туда не долетел километров пять, зацепившись за вершину нашей высотки. За этой ямой, в которую мы столкнули снаряд, была выкопана траншея для подхода к позиции. Однажды в эту траншею тоже прилетел немецкий снаряд, но калибром гораздо меньше. Пехотинцы прошли по этой траншеи и говорят: «Сержант, иди, у тебя там снаряд лежит». Делать нечего, пошел. Смотрю, снаряд этот лежит, раскрылся, а из него бумажки какие-то торчат. Взял эти бумажки, смотрю, а это немецкие пропуска для перехода к ним в плен. Оказалось, это был агитационный снаряд. Собрал я все до единой листовки, отдал бойцу и поручил ему, чтобы он все это отнес в штаб.

Одно время по батареям передали команду пересмотреть и перебрать все имеющиеся в наличии мины, чтобы они были рассортированными по партиям одного и того же завода.

– Для чего это?

– Наверное, для того, чтобы при стрельбе не было большого разброса. Ответственность за это возложили на каждого сержанта, командира минометного расчета. Я взялся за сортировку. Надо было раскрыть ящик, найти маркировку, перенести ящики, разложив их по кучкам, соответствующим партиям. К тому времени я обзавелся фуфайкой, в ней было удобнее работать, чем в шинели. Увлекся работой и не заметил, как замерз. Вернулся в землянку к своим, а мне ребята говорят: «Три нос». Оказалось, я его слегка обморозил и это до сих пор мне аукается в зимнее время.

Наступление наших войск началось с Ораниенбаумского плацдарма. Сила начавшейся там артподготовки была настолько мощной, что мы у себя на Пулковских высотах слышали ее канонаду. Весь день мы провели на нервах, не зная, чья это артиллерия бьет, – наша или немецкая. До сих пор помню это чувство беспокойства. Свою команду на наступление мы получили седьмого января сорок четвертого года. Утром нам дали позавтракать и прозвучала команда «занять боевые позиции». Позади нас проходила дорога, так на эту дорогу приехало очень много «катюш», неподалеку разместили установки «ванюш».

– «Ванюши» – это какого типа минометы?

– Это стационарные ракетные установки. Там ракета с большой круглой головой, установленная в деревянной раме. Их ставили, задавали им угол наклона и каким-то образом запускали этот реактивный снаряд. Наше солдатское название такой установки было «ванюша», а как оно называлось по-правильному, я не знаю.

Звук у стреляющих «катюш» был очень громким и противным. При стрельбе водители автомобилей, на которых находились пусковые установки, закрывали лобовые стекла металлическими щитками, чтобы не повредить их. Расчетов «катюш» было так много, что некоторые из них с дороги съезжали и подъезжали почти вплотную к нашим позициям. Я потом где-то слышал, что плотность огня на нашем участке достигала двести стволов на каждый километр. Не знаю, учитывались ли в этом подсчете ротные 82-миллиметровые минометы.

Артподготовка продолжалась девяносто минут. Полтора часа мы колошматили немцев из всех стволов. Канонада еще не закончилась, как для нас прозвучала команда: «Сосредоточиться на дороге». Мы быстро собирали свои минометы, грузили их и цепляли к машинам. В этот момент меня зачем-то направили на вершину высотки, а из лесочка неподалеку немцы предприняли небольшой артиллерийский налет на нашу позицию. Налет был какой-то глупенький, не имеющий особого эффекта. Вот в тот момент и был ранен бывший уголовник из моего расчета, а больше никаких потерь не было. Мы по-прежнему стояли на дороге, а никаких других команд не последовало.

Как только замолчали орудия, воцарилась абсолютно невоенная тишина. В это время на одну из высоток по дороге выехала машина с большим рупором, и в образовавшейся тишине сначала послышалось шуршание патефонной иголки, а затем на все окрестности раздалось громогласное «Вставай, страна огромная!» Как только песня закончилась, в небо взмыла красная ракета, по сигналу которой наша пехота поднялась и пошла в атаку. Немцы сидели в роще, и весь путь от своих окопов до этой рощи пехотинцы прошли практически в тишине, лишь изредка звучали одиночные выстрелы.

А мы по-прежнему стояли на месте. Наступила ночь, поднялась пурга и мы, с горем пополам взобравшись на высотки, двинулись вперед через пустые позиции. Нам пришлось преодолевать наши траншеи, потом перебираться через немецкую линию обороны. Нашей «полуторке» это оказалось сделать ночью тяжело. Мы только проедем десять метров, как колесо, не левое так правое, обязательно съедет в траншею. Приходилось разгружать ящики с минами, отцеплять миномет и, навалившись всем расчетом, вытаскивать машину из траншеи. И так мы провели всю ночь. У меня нашелся где-то фонарик, который работал от двух батареек. Но для него была всего одна батарейка и ее мощности не хватало. Пришлось повозиться, чтобы лампочка немного загорелась. Водитель мне говорит: «Сержант, ты иди впереди, свети сколько сможешь, а я буду держаться прямо за тобой».

Под утро мы вышли к какому-то сараю, в котором попадали обессиленными, и решили немного передохнуть. Неподалеку у немцев была так называемая Воронья гора, хорошо известная как всем ленинградцам, так и тем, кто там воевал. На этой горе у немцев были наблюдательные пункты, и оттуда вели огонь по городу орудия крупного калибра. Батареи этих орудий были, разумеется, хорошо укрепленными, и взять с ходу эту Воронью гору нашему пехотному полку не удалось. Пришлось ему ждать, пока подойдут свежие силы и подтянется артиллерия, и только со второго раза, уже с нашей помощью, удалось «сдвинуть» эту Воронью гору.

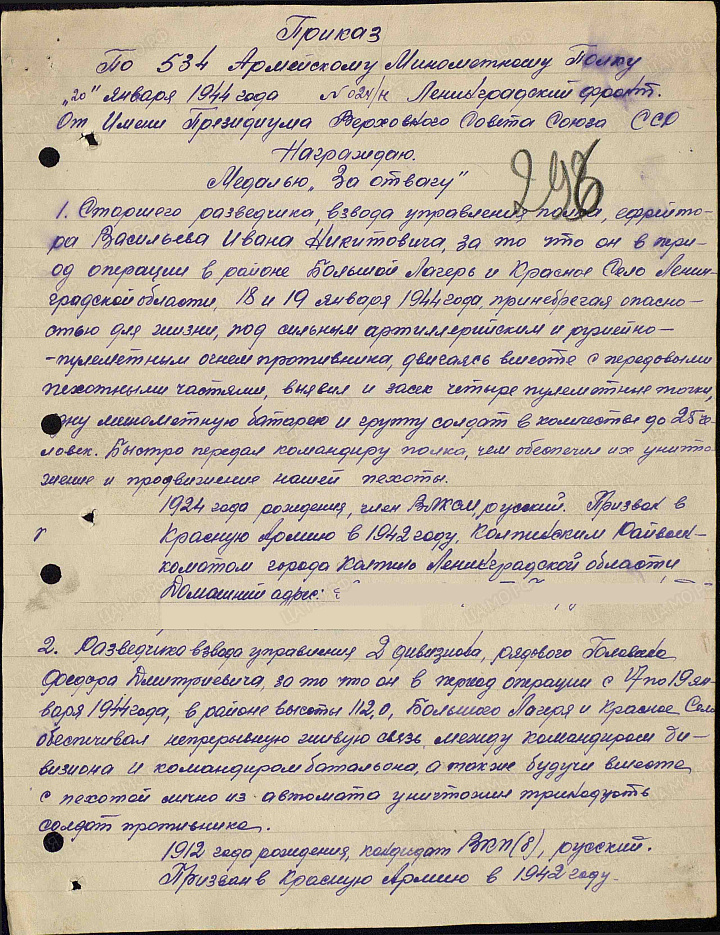

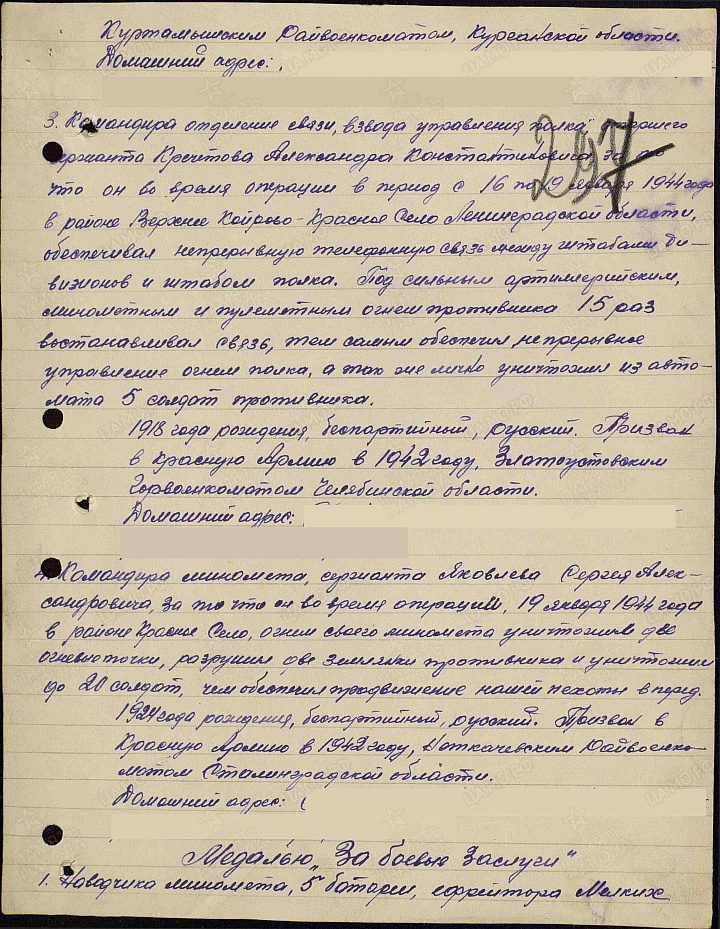

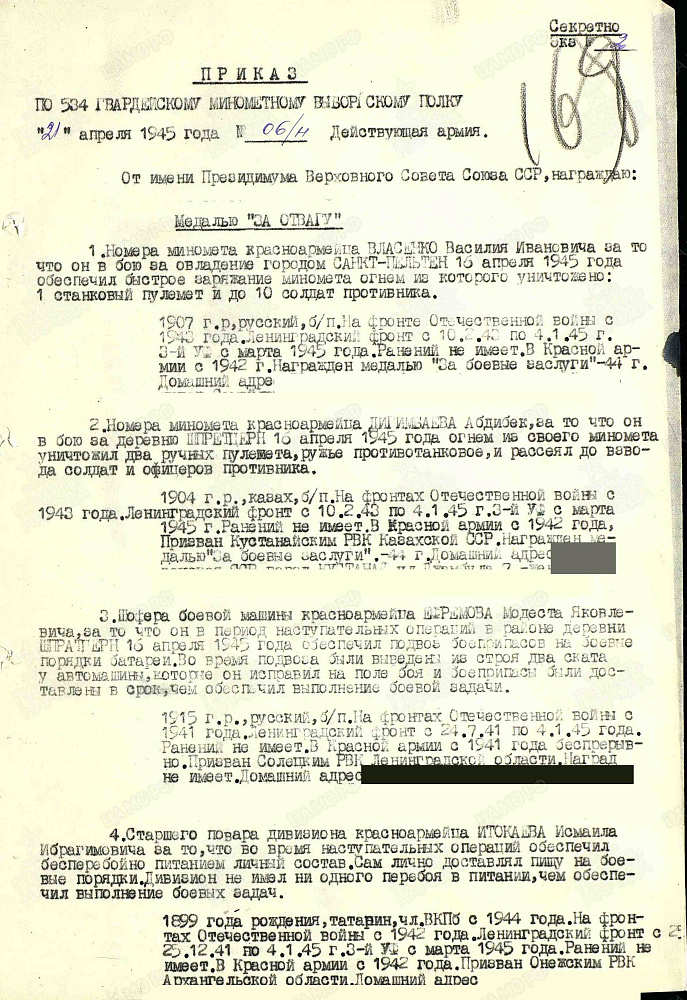

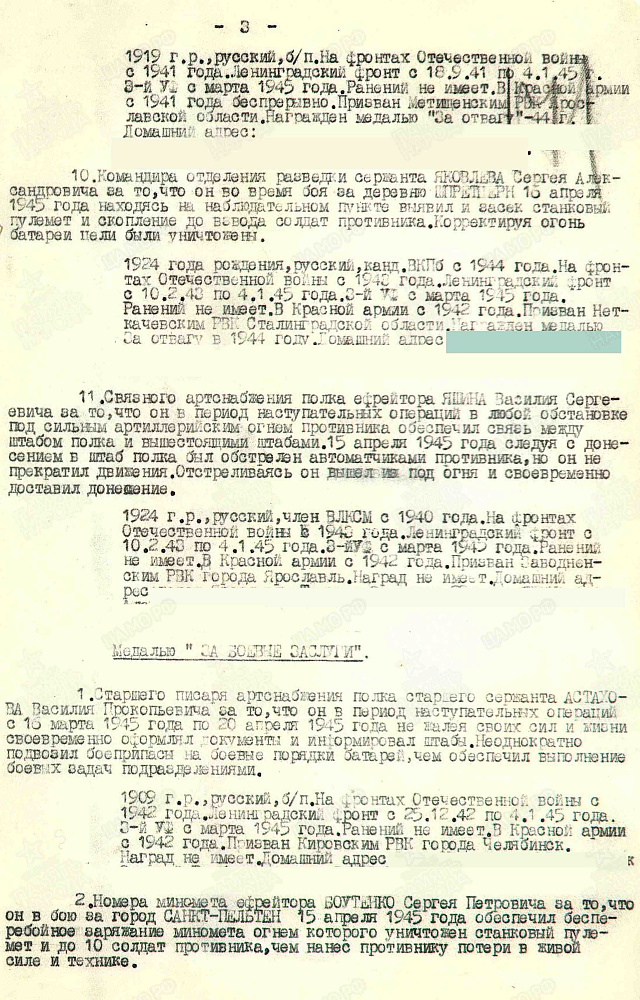

Двинулись мы вперед: Кипень, Ропша, Красное Село. За бои в одном из этих мест в конце января 1944 года мне на грудь повесили первую медаль «За отвагу».

– В наградном листе написано, что Вы награждены за бои в Красном Селе.

– Вот видишь, ты обо мне знаешь больше, чем я сам!

– Вы прибыли под Ленинград в составе 230-го полка, а в описываемых Вами событиях Ваш полк уже имел другой номер – 534-й. Когда произошла смена нумерации?

– Не знаю. Но под Красный Бор мы выходили еще будучи двести тридцатым полком, потому что в наградном листе у Котова записаны даты до восемнадцатого числа, когда его ранило, и указано, что он воевал на этот момент в составе двести тридцатого полка. Он вернулся к нам в батарею в тот момент, когда мы уже стояли под Пулково. Все то время, пока он находился в госпитале, мы с ним постоянно переписывались, и, зная, что цензоры читают нашу почту, я нашел возможность ему зашифровано сообщить, где мы находимся в данный момент. Зная наше местоположение, Котов смог вернуться в то же подразделение, где и раньше проходил службу. Для этого ему в госпитале было достаточно сказать, что он знает, где воюет его полк, и его направят туда, куда он хочет вернуться, в противном случае его ждал бы военно-пересыльный пункт и какая-нибудь новая часть.

– По возвращении ему снова доверили первый миномет?

– Нет, на этот раз он получил под свое руководство третий миномет во втором взводе.

Под Пулково мы были уже в составе 534-го армейского минометного полка, но на такие вещи, как изменение нумерации или переподчинение кому-то, мы внимания не обращали. Мы постоянно проводили время с лопатами в руках, обустраивая собственные позиции, и задумываться об этом у нас просто не было времени, не до этого нам было.

– В Ленинградской области было развито партизанское движение. В частности, части вашей 42-й Армии освободили город Гдов при активной поддержке партизан. Вашему полку и Вам лично доводилось встречаться с партизанами?

– Имели и мы дело с партизанами. Правда не наша батарея, а первого дивизиона. Могу рассказать. Назвать населенные пункты не смогу, память не сохранила, да зачастую мы их просто не знали. Это у командира батареи карта была, и он по этим населенным пунктам ориентировался, а мы всего лишь выполняли его приказы, поэтому я все видел со своей, сержантской, колокольни как командир расчета.