— Меня зовут Гордеев Степан Афанасьевич. Я родился 27 сентября 1923 года в деревне Петрово Венгеровского района Новосибирской области в крестьянской бедной семье. Отца я не помню, он скончался в 1925 году. Я рос в основном с матерью. Она воспитывала нас, пятерых детей: два мальчика и три девочки. Сестра Прасковья родилась в 1908 году, Анна – в 1910, Тимофей – в 1919 году (как раз через год после окончания Первой мировой войны). После возвращения отца с фронта родилась Мария в 1921 году, а затем и я в 1923.

Хозяйство до коллективизации у нас бедняцкое было. Правда, имели свою лошадь, корову, восемь-двенадцать овец, гусей, кур и надел земельный обрабатывали. Лопатами не копали, а пара лошадей приезжала, вспахивала, а уже грядки сам разгребай. Конечно, у меня очень четко запечатлелось в памяти голодное время в Сибири, особенно 1930–1933 годы. Хотя у нас хватало всего, за исключением хлеба. Во дворе стоял амбар, где хранился хлеб на зиму и замороженное мясо. Там же забивали гусей, поросят, овец. Но одну свинку оставляли, чтобы опоросилась. В озерах ловили рыбу.

Огород у нас тоже большой был, примерно гектар земли, даже во время коллективизации. Из навоза мы делали высокие гряды. Сверху засыпали землей. Получался как парник. Сажали картошку, морковь, капусту, лук, чеснок, огурцы, тыкву. Помидоры не красные были, как на юге, а зеленые. Все равно их солили. Арбузы у нас не росли, кукуруза не созревала, поэтому ее в колхоз только привозили, и то исключительно на корм. Подсолнухи тоже были. За смородиной в лес ходили, за клубникой – в поле. Бери сколько хочешь. В лесах собирали грибы, клюкву, бруснику, морошку, голубику (очень крупная была), мелкую чернику (она у нас почти не росла). Мать набирала черемуху. Мы ее сушили, размалывали на жерновах и с сахаром ели. Кстати, смородину и клубнику тоже сушили.

— Места, где стояла Ваша деревня, болотистые были?

— Да. Берез и болот хватало, конечно. И озер. У нас их три было: Кисло, Тахтамыр, Сырбалык. «Сырбалык» – это «белая рыба» по-татарски. Названия татарские были, потому что они там некогда хозяйничали. Через Сырбалык речка Угуйка протекала. Рыба там вкусная была, тиной не пахла. Помню, мы там пескарей ловили руками. Раков не было, потому что озера холодные.

Мать была набожная. В Великий пост, от Масленицы до Пасхи, – никакого мяса, никакого молока. Рыба, конечно, была. Когда ловили карасей, мать их сушила. Мой крестный, Кузьма Иванович, был отчаянным рыбаком. С ним щуку, окуней, карася приносили. Зимой ели замороженную рыбу.

Голодно было в 1931–1933 годах, то есть когда неурожай был, но у нас вот хлеба хватало. В Кустовском районе, где тайга, наши родственники жили. И вот они кедровые орехи собирали. У них неурожая тоже не было. Местность там была низкая, болотистая. Рожь росла все время. Вот мама ездила к ним и обменивала продукты.

Подросла Прасковья и вышла замуж, уехала в соседнее село. Анна в своей деревне мужа нашла. Нас, детей, осталось трое. В 1937 году Тимофей ушел в армию. Вот так семья понемногу убывала.

Конечно, нельзя отрицать того, что мы жили бедно, впроголодь. Помню, что 1933 был голодный год. Тогда у нас закончилась рожь. Как только пшеница первая созрела, мы намолотили в колхозе на паровой мельнице ее. Мать тогда участвовала в этих работах. Она очень хорошо умела готовить к разным праздникам. Ее даже премировали коровой однажды. Она могла выбрать себе любую. Вот она и взяла ту, что всегда доила. На самом деле, это очень весомая награда была на тот момент. Меня тоже однажды премировали поросенком. Мы ведь с двенадцати лет, как заканчивали школу, сразу шли работать: боронили, копны возили. Трудились с утра и до одиннадцати ночи.

— Какая у Вас изба была?

— Жили в деревянной избе. Сени у нас большие были.

У нас в деревне из ста двадцати домов в восьмидесяти жили Гордеевы. А всего примерно пятьсот человек проживало. Крупины, Мурзины еще жили. Вот наши три фамилии составляли Гордеевский край. Зотовы, Евстафьевы – Зотовский край. Эту деревню заселил помещик Нерпин своими крепостными крестьянами из Самарской губернии. И, по рассказам маминой бабушки, когда они сюда переехали, здесь леса сплошные были. Сибирские татары помогали им поселения строить. А потом Нерпин проиграл помещику Петрову эту деревню, поэтому она и стала называться в его честь.

— А где жили сибирские татары?

— У них свои аулы, поселения вокруг были. Их не так много оставалось. Жили они на основе своих обычаев и традиций, хоронили людей по-своему. Они ведь мусульмане. Но мы с ними жили по-родственному как-то. Однако раскулачивание и коллективизация коснулись только нас. В Зотовском крае несколько семей пострадали и в нашем Гордеевском – четыре или пять. Выслали их за болото. Часть из них потом вернулись назад, но не в деревню, а в район. В колхозе председатель свой был, бригадиры тоже свои. Так вот, они в 1937–1939 годах прямо привозили хлеб нам на дом, потому что урожай очень большой был, не успевали убирать. Мы все в амбар отнесли тогда на хранение.

— А как выглядели сибирские татары? Как одевались?

— Казанские татары красивые, как славяне. А те, кучумовские, монгольского типа: глаза черные, волосы черные, бородка, усики. А так они обыкновенные люди, жили все дружно. Правда, у них было такое: едешь к ним в гости – в гостиницу иди. Они к тебе приезжают – ты угощай.

Никакой традиционной одежды они не носили. Женщины платки только надевали. Молодые не признавали ничего этого уже. У нас вот в Воробьёво три или четыре дома было, где татары жили.

Я дружил в школе с казахом. Он некоторые слова по-русски не выговаривал, но зато математику рубил здорово. Мне вот русский, литература, география, история нравились. Я всегда слушал преподавателя. Сидел на последней парте, но мог слово в слово все за учителем повторить.

Учился я в деревне нашей, в Петрово. Четырехлетняя была школа. Дальше учился в Воробьёво. Это в десяти километрах от нашего дома. Я жил там с маминой двоюродной сестрой. У них обеих девичья фамилия – Воробьёва. В честь какого-то их дедушки и названо было село. А селом, кстати, в то время называли поселение, в котором стояла церковь. Если есть церковь – значит село. Я еще тогда предлагал маме сдать центнер хлеба в обмен на велосипед, но она отказалась. Сказала, что хлеб еще может пригодиться. Старики тогда предвещали, что война начаться может. Вот мама тоже хлеб сохранила. А у нас, представляете, до войны даже не было нужды амбар на замок запирать. Все друг друга знали и не боялись. Это потом уже, во время войны, из-за голода кражи участились.

— А как выглядели парты в деревенской школе в Сибири?

— Обыкновенные столы. Сами делали пародию на что-то между обыкновенным столом и партой. Причем предусматривали так, чтобы ребенок не горбатился. Вместо стульев первые два года была скамеечка на двух человек. Со временем сделали спинку, чтобы можно было отклониться. А вот когда я уже в пятый класс в школу в Воробьёво перешел, там уже настоящие парты были.

Вот окончил я в Воробьёво семь классов. Чтобы дальше учиться, надо было ехать в район Венгерово, а это в пятидесяти километрах от дома. А тогда мама как раз приболела и говорит мне сама: «Ладно, хватит». Ну семь классов – хватит так хватит. Остался я в колхозе в Петрово. Работал учетчиком, бригадиром немножко даже. Потом секретарем сельской комсомольской организации был. Нас, комсомольцев, было четырнадцать человек. Мне приходилось часто в район ездить по делам.

Ферма у нас была молочно-товарная, заведующий там – мужик Назар. Его даже привлекали к ответственности за падеж, с судом он имел дело. Два года – такое получил наказание. Ну и вот правление решило: комсомол берись. И мне семнадцати лет еще не было, когда назначили меня заведующим этой МТФ. Ну мы с ребятами очень хорошо провели зимовку 1940–1941 годов: сохранили молодняк, сохранили удой, сохранили скот весь. И вот в марте оказалось, что должность, на которой я числился, – заместитель председателя колхоза. Ее утверждал райисполком, куда я и поехал. Но меня все же с этой позиции сняли, отказались утверждать: если вдруг что-то случится, то они попросту не смогут меня судить.

— А говорят же, что при Сталине судили уже с четырнадцати лет. Или это не так?

— Нет, ну это вопрос другой. Там, в сельской местности, обращали на это мало внимания. Такое говорить про Сталина ведь могли по злобе.

Раз не утвердили меня, вернулся назад в деревню. И как раз тут, в мае 1941 года, появилась возможность в ФЗУ поступить. Мама и председатель меня отпустили. Я туда и поехал, хотел стать лесничим. ФЗУ находилось в Новосибирской области, Ордынском районе. Там я проучился всего месяц.

— Как развлекались в деревне в довоенные времена?

— Ну в довоенные времена я на танцульки не ходил, не любил. Клуб у нас был маленький – деревянный домик. Работа там никакая не велась. Была в нем изба-читальня, где можно было взять книжку. А зимой туда ходили взрослые. Потом кино приезжало, два-три раза в месяц. Экран тоже был в клубе. У нас на крыльце школы еще играл гармонист, ребята и девчонки танцевали. Некоторые пели, любили песни. Часто из одного конца деревни в другой шли и на всю улицу пели. Хулиганства тогда не было. Только амбары с продовольствием на ключ запирали.

Помню, в деревне, когда распускается береза, красивые веточки наломаем, а в Сибири комаров-то много, и вот этими веточками обмахиваемся. Вот и все развлечение было. Танцевать я не любил, а вот читал много. Я до сих пор с книжкой не расстаюсь. Первая книга, которую я прочитал, была «Как закалялась сталь». Сначала я не понимал, зачем мне ее читать, а потом она меня как-то заинтересовала. Несколько раз ее перечитывал. Читал «Всадник без головы», «Айвенго», «Донские рассказы» Шолохова, «Казаки» Льва Толстого. Чехова можно было взять в библиотеке.

— До революции в Вашем селе была церковь?

— У нас не было. Церковь была в Воробьёво, десять километров от нас. К нам батюшка приезжал в праздники: на Рождество, на Пасху. Его встречали с иконами. Мать пешком в церковь ходила, десять километров туда и назад. Но нас она к этому не принуждала. А потом, в 1937, церковь закрыли.

— А что стало потом со священником этим?

— Его не репрессировали. Он работал счетоводом в колхозе соседнем, в Воробьёво. Я видел его один раз. Бородка была у него, но подстриженная. Он всегда в толстовке ходил, и много пуговиц на ней. Против советской власти он не выступал. Вот сейчас говорят, что священников репрессировали… В основном-то репрессировали только тех, кто выступал против власти. Что это за власть, которая не умеет себя защищать?

— Как выглядел, во что одевался обычный сибирский мужик в 1930-е годы?

— Лаптей у нас не носили, их не было. Летом обувь в основном кожаная использовалась. Женщины чирки носили, а у татар – ичиги. А мужчины, чтобы легче было, тоже ходили в сапогах без каблуков. А мы, молодежь, – в ботинках. В сельпо можно было купить ботинки, туфли, носки. Но в основном в детстве мы вот в магазине только рубашку и брюки брали. Нижнее белье холщовое было. Из холста брюки делали, толстовку, рубашку на пуговицах с пояском. У мамы была своя прялка. Ею не в каждой семье могли похвастаться. Зимой носили валенки. Мы же не валенками их называли, а пимами. Ведь в каждой семье держали овец.

Был у нас налог. Когда брат служил в армии, семья наша была освобождена от него. Ничего не платила. Литр молока могли сдавать на масло или за восемьдесят три копейки. Мы брали масло. В результате у нас было двадцать восемь-тридцать килограммов. Дядя потом ездил в Омск, десять рублей килограмм масла стоил. Он продавал и деньги привозил.

При Сталине каждый год 1 апреля цены падали. Мы радовались этому. Разница была в пять-десять процентов, смотря на что, в основном на одежду, бытовую технику и продовольствие. Сейчас хлеб, конечно, не тот, что был раньше. В деревне мама сама пекла и белый, и черный. Белый – пшеничный. Черный – ржаной. У нас была мельница на движке, паровичке. Я забыл, как он называется. У него шар нагревался докрасна, пускали керосин туда или лигроин. И он начинал пар вырабатывать. И вот с каждого помола полагалось сдавать часть государству.

— А бороды мужики отращивали в деревне?

— Нет. Она сама просто росла, и все. С бородой, может, человека три только ходили. А молодые мужчины все брились опасной бритвой. Я помню, дядя Миша просил меня почему-то шею подбривать. Староверы же все были бородатые. К ним хорошо все относились. Антагонизма не было. Власть их не притесняла, а церковь преследовала, но ведь и она была вне закона. Они работали, налоги платили. У них детей много было всегда в семьях. У нас-то в Сибири раньше по пять-шесть детей в семьях было.

— А свет был в Вашей деревне?

— Электричества не было. Когда я уже вот уезжал, у нас на МТФ установили электродвигатель. Ветряк. И пробурили скважину. Воду закачивали в цистерны, потом открывали и коров поили не совсем холодной водой. Электричество уже появилось позднее, после войны.

— Как в Вашем селе относились к водке?

— Староверы водкой не увлекались. Пьянства не было. Самогон не гнали у нас. А через село мужики на машине ездили и водку привозили. Вот у них покупали. За пол-литра – шесть рублей пять копеек. Так что в праздники (Пасху, Рождество) было что выпить. Рождество – это престольный праздник. Все родственники со всех деревень приезжали к нам. Мать готовила много пельменей, творог с маслом и сахаром (сырчики мы называли). Варенье всякое было. Отгуляли, разъехались. Больше до праздников никаких пьянок. Ну мужики где-то что-то да купят, выпьют. Но чтобы пьяницы валялись – такого не было.

— У Вас была общественная баня в деревне? Или у каждой семьи своя?

— Не у каждой. У нас на двоих баня была: семья брата мамы, дяди Миши, и мы. В одну субботу мама топит, а мы таскаем воду, в следующую они баню готовят. Сначала ребятня моется, потом женщины, а мужчины уже последние. После бани штаны только надеваешь, босиком по снегу зимой идешь, а волосы прихватывает мороз. Прибегаем домой, а у нас такая доха была волчья, там расстилаем и редьку с квасом, мамой натертую, пьем. Помню, дядя Сидор шапку надевал в бане, чтобы уши не горели. Вениками друг друга били. Я же париться никогда не любил. Помылся и бегом оттуда.

Баня у нас была каждую субботу. До четырех часов дня в поле работали полевые бригады. В четыре заканчивали, запрягали лошадей, девчонки садились и ехали с песнями. В воскресенье – выходной. Отдохнули, пропели песни, походили по деревне. Утром в понедельник на неделю в поле. У каждой бригады был свой человек, который ездил по деревне и собирал заготовленные продукты для трудящихся. Мать присылала мне покушать: мясо сухое, картошку, творог, сметану.

— А вот анекдоты про Кирова, Молотова, Сталина рассказывали или боялись?

— Боюсь соврать. Мне не приходилось слышать.

— Как Вы встретили 22 июня 1941 года? Что запомнилось в этот день?

— 22 июня был выходной. Мы как раз с ребятами отдыхали на берегу Оби. И тут говорят: «Молотов будет выступать». Радио и телевидения не было, а на центральной усадьбе чингисского мехлесопункта под названием «16-й квартал» репродуктор висел на столбе. Мы туда и побежали. Все собрались, и Молотов объявил о начале войны. Воодушевление у нас очень сильное было! Все, кто мог, пошли в армию. Нас пока не трогали, потому что тех, кто был в фабзавуче, не призывали. Но сразу же передали нас в чингисский мехлесопункт, потому что туда нужны были рабочие, ведь многие бывшие работники были мобилизованы. Мы, те, кому меньше восемнадцати лет, заменили их.

Я попал в бригаду. Чингисский мехлесопункт с военведом работал, поставлял в армию лыжи, авиакряж. Для самолетов мы обрабатывали сосновые бревна так, чтобы ни одного сучка не было. Истребители вообще из клееной древесины были. Я как браковщик принимал этот лес, ставил штамп, а его уже затем откатывали и сдавали. Также мы готовили колеса, хомуты, дуги, сани. Все на фронт шло. До 8 июня 1942 года я работал там. Потом меня призвали в армию и направили в пулеметное училище.

— А как общество воспринимало наши поражения в 1941 году?

— Воспринимало, естественно, с досадой, ведь как же так… Мы должны разбить немцев. Однако предчувствия, что немцы победят, у нас не было. Мы знали, что все равно Советский Союз победит. В этом были убеждены все. Может быть, какая-то часть населения и сомневалась или, наоборот, ждала победы немцев… Не знаю. Мы, конечно, были расстроены тем, что Красная Армия отступает и сдает позиции. Но все равно считали, что победа будет за Советским Союзом.

И вот я довольный пошел в училище, когда меня, наконец, призвали. Там я уже станковый пулемет Дегтярёва на себе потаскал, собирали и разбирали его. Из мосинской винтовки учились стрелять, гранаты учебные бросали. Из винтовки стреляли на расстоянии ста пятидесяти-двухсот метров. Мишенью был человеческий силуэт по торс. Когда шли в столовую, должны были запевать. Не запеваешь – бегом бежишь. У нас был запевала еврейчик, хороший парень. Мы пели «По долинам и по взгорьям», «Катюшу», «Прощай, девчонка».

«Максим» был сильным оружием. Мы и его изучали и из него стреляли. Но в первый раз у меня не получилось вообще по мишеням попасть. Пули не долетели. Наш командир взвода рассердился: «Месяц его тренировать!» И вот все свободное время меня тренировали: ставили пулемет, на стене висела мишень. Мне приказ: «Заряжай». Я падаю за пулемет, заправляю ленту. Приказ: «Наводи». Я навожу его по вертикали и по горизонтали на центр мишени и докладываю: «Готово». И вот потом сержант, что меня тренировал, проверял, как я навел прицел на мишень. Затем опять сбивал пулемет. И все повторялось по кругу. Вот так пару недель меня тренировали. Я столько матов от сержанта услышал… Он ведь тоже вместо отдыха со мной работал.

На стрельбищах нам давали возможность использовать шесть патронов по закрепленным мишеням. Шесть мишеней – шесть патронов. А на бегущие мишени предоставляли двенадцать патронов. Помню случай. Подходит моя очередь стрелять по бегущей мишени. Подхожу, докладываю: «Курсант Гордеев прибыл для выполнения второго упражнения по бегущей мишени с двенадцатью патронами». А ротный как увидел, что это я, говорит взводному: «Куда ты мазилу привел?» Начальник училища, полковник смотрит. Я начал быстро заряжать пулемет. Натренировался уже, поэтому все механически получалось. Докладываю: «Пулемет к стрельбе готов». Посмотрел начальник училища: «Рекордное время. Как стрелять будете?» Я: «Все поражу». А мне еще повезло, что нас готовил сержант-фронтовик. Он на своем личном опыте обучал. У самого рука покалечена была, поэтому воевать он больше не мог, а преподавать – пожалуйста. Так он нас даже учил, как лучше замаскировать свой пулемет. И вот он меня тогда наставлял: «Когда свободно пулемет бьет, ты его не тащи. Ты стреляешь очередью, а он двигается сам, и все. Когда увидишь, что уже до последней дошел мишени, стукни левой рукой по тыльной части, где руками держишься. Он тогда у тебя плавно повернется назад. А если еще пули ты не все выпустил, то гашетку держи. Пусть она стреляет». Ну вот так по его совету я и отстрелялся. Проверили мишени. Оказалось, что я все поразил. Может, случайно так мне повезло. Начальник училища говорит: «Объявить курсанту благодарность».

— А с какого расстояния Вы стреляли?

— Примерно двести метров. Мишень величиной ориентировочно по пояс была. А бегущие мишени как бы согнуты, потому что в траншеях солдаты ведь не просто стоят.

— А чему еще Вас фронтовик этот научил?

— Запомнилось, как мы выходили на полевые учения. Он всегда рассказывал, где надо перебежать. Мы как будто наступаем, а другая часть группы будто обороняется. Мы – красные, они – белые. И вот фронтовик показывал, как перенести пулемет «максим» правильно. А когда слышим боевую тревогу, то его же вообще надо быстро собрать и зарядить. Вот он и показывал, с чего лучше начать и как его тащить: разворачиваешь дулом назад и беретесь за ручки. Он и так пятьдесят килограммов весит, а там же еще четыре коробки лент по двести пятьдесят патронов (и обыкновенных, и бронебойно-зажигательных, потому что по танкам простыми стрелять без толку. Нужны бронебойно-зажигательные).

Он нам про немцев рассказывал. Говорил, что вояки они сильные, но против русских не могли ничего сделать. Мы могли много пройти пешком и сразу в бой вступить. Такая выносливость. А вот им нужно было отдохнуть. Питание, говорил, у них было лучше, обмундирование, вооружение первое время тоже.

— А как Вас кормили в училище?

— Неплохо. Суп давали, включая борщ. На второе – котлеты с картошкой, макароны, кашу. Манки и гречки не было, а пшеничная – да. Повар нам вкусно с лучком готовил. С удовольствием я ел. А когда мы из училища уходили в поход на два-три дня, то брали с собой колбасу «Краковскую». Она входила в сухпаек. Консервы брали, сухари вместо хлеба, чай, сахар. Мне хватало этого.

Через какое-то время начал формироваться 6-й Сибирский добровольческий корпус. Нас в училище выстроили и сказали: «Кто хочет пойти добровольно – три шага вперед». Вот мы все, комсомольцы, выступили и еще один пузатый мужчина по фамилии Галушко.

— Можете рассказать про первый бой свой? Как вообще Вы пережили его?

— Первый бой был в 6-м Сибирском зимой 1942 года. Вы знаете, иногда вот не понимают самой трагедии нашего руководства Генерального штаба и, может быть, верховного командования, когда под Сталинградом решалась судьба наступления 19 ноября и наш 6-й Сибирский добровольческий корпус направился туда. Вы думаете, что немцы не знали этого? Знали. Они нам уже листовки бросали. Потом они начали грузить на платформы танки оттуда и под Сталинград отправлять. А когда 6-й Сибирский корпус туда пришел, да еще и вместе с 6-м механизированным корпусом, то сразу же прорвали оборону и двинулись вперед. Немцы тогда начали еще с запада снимать свои десять дивизий.

Мне там присвоили звание сержанта, и я стал командиром пулеметного расчета. У меня было два подносчика боеприпасов, еще один доставлял их с тыла. То есть всего пять человек было. Стрелковая рота шла в наступление, а нам поставили задачу прикрывать ее левый фланг. Мы сами в нее не входили. Только поддерживали огнем. Сначала они пошли, мы постреляли. Они немножко продвинулись. Тут командир роты присылает связного доложить приказ, чтобы мы отошли вправо. Ребята со мной сгорбатились, перетащили станковый пулемет «максим» метров на пятьсот. Мы передвинулись и начали снова стрелять. Видим немцев – стреляем по немцам. Этот бой мне еще запомнился тем, что командира роты по фамилии Гордейчик ранили. Снайпер. Санинструктор побежала к нему, а ее и еще одного сержанта сразу насмерть застрелили.

— И что Вы испытали в первом бою?

— Боязни сначала какой-то не было. Просто терялся. Сначала артиллерия обстреляла позиции. Снег пошел потом, ветер. Зима очень холодная была, особенно 25 ноября. Но знаете, никто даже простудой не болел: настолько нервы были напряжены. Ни простуды, ни гриппа – ничего. Закапывались в снег, спали и шли дальше.

Мы тащили на себе пулемет, километра четыре-пять продвинулись вперед, заняли одну, а потом вторую траншею немцев. Впервые я увидел блиндаж немецкий, окопы. У них блиндажи были отделаны деревом, лампы горели. У нас такого не было. Потом уже только, когда мы в обороне стояли. А тут мы пришли и спали прямо в снегу.

— Сколько вы простояли там?

— Около недели. Стояли в районе города Белый. Он был стратегическим по той причине, что был самым близким местом к Москве. Я находился в 75-й Омской бригаде. Потом она стала гвардейской. У нас было около двенадцати пулеметов «максим». Их расставляли на стыках с ротой. Если в атаку немцы шли, то перебрасывали его периодически с места на место. Если же мы наступали, то командир сам называл сектор обстрела, который я должен был обеспечить, чтобы немец не проскочил. В стрелковых частях тоже пулеметы были, но там в основном пулемет Дегтярёва. А автоматов тогда мало было.

Из боеприпасов расходовали две-три ленты. Обычно нашей задачей было прикрывать атаки пехоты, прижимали немцев, чтобы они не стреляли по нашим. Когда пулемет накалялся зимой, засыпали снег, чтобы остудить его. Но он за все дни нас ни разу не подвел. Ни разу ленту не перекосило. Как бой закончился или затишье, сразу чистили его: вскрывали замок и протирали зимней смазкой, чтобы не заедал потом. Каждый день готовили его так к бою, иначе не будет работать. Перед началом сражения заготавливали минимум шесть коробок по двести пятьдесят патронов. Дальше уже подносчики приносили и пополняли.

На тот момент никакого личного оружия у меня не было: ни карабина, ни нагана. У подносчиков только винтовки. А мне только из пулемета стрелять оставалось.

При наступлении мы очень приличные потери понесли. Больше всего погибало из-за автоматно-пулеметного обстрела. Немцы были и автоматами, и пулеметами вооружены. Минометчики их нас обстреливали активно.

— Какое у Вас было обмундирование?

— Хорошее. Мы были в шубах и маскхалатах. Теплое белье, штаны, брюки хлопчатобумажные и гимнастерка, шапка солдатская. Противогаз с собой. Шапка-ушанка была еще, и каски нам выдавали.

Потом нас на танках десантом довезли и выбросили в одном населенном пункте. Мы заняли его, а утром по нам стрельбу открыли. Немцы окопы сделали, две хаты в селе сохранили. Больше ничего от него не осталось: все сожгли. Мы спрятались, когда заняли деревню, в глубокий окоп, в котором блиндаж был. Там хорошо: не дует. Заняли его, а сами не знаем, что и где происходит. Связь не докладывала почему-то. Обычно, когда передовая идет, не обязательно у каждого пулемета выставлять часового, потому что командиры назначают уже боевое охранение и с тыла, и спереди, и сбоку. Ночью мы выставляли часового. Без сна ведь не смогли бы. Часовой менялся каждые два часа. Вот так я провел свою первую ночь на фронте. Немцы все время швыряли ракетницы. У них передовая всегда освещена была хорошо. Зеленая ракета – в бой, красная – отступление. Мы вздремнули, потому что спать долго нельзя было, иначе замерзнешь. Периодически нужно было хотя бы пошевелиться.

Мы были одни. Пехоты нет. Танкисты уехали, отошли за дом. До немецких окопов оставалось расстояние метров в шестьсот-семьсот. Хотя наверняка мы не знали. Командир только дал нам команды и все, ушел. Нашей задачей было обстрелять и уничтожить танк, если пойдет на нас.

Страшно было, когда я первый раз увидел наших погибших. Их было немного. Когда мы пришли, ожидали наступление. Снайпер где-то засел на дереве и выстрелил в нашего сержанта. Санинструктор кинулся к нему, а ротный сказал: «Не ходи туда». Потом наш сержант-пехотинец выследил этого снайпера и убил, но тот успел его ранить.

Вы знаете, первое время очень опасаешься за свою жизнь, а потом привыкаешь. Свистит пуля – садишься. А потом уже и не обращаешь внимания. Как старые служащие говорят: «Ты свою пулю не услышишь». Бой – страшное дело. Я вот сам поднимал в атаку две роты. Я не кричал ни «За Родину», ни «За Сталина», как некоторые. Сказал: «За мной, славяне». Сам выстрелил и вперед, на немцев. Но две роты, молодцы, поддержали. До врага оказалось метров сорок. Пошли в рукопашную. Немцы из автоматов в нас стреляли, но дух у нас был посильнее, чем у них. Они очень не любили ближний бой и ночью воевать не любили. В итоге немцы отступили, а мы следом. Прогнали их. Они запрыгнули в свои траншеи, начали окапываться, а мы тоже в свои вернулись.

— А Вы сами стреляли из нагана хоть раз?

— Я из пулемета стрелял. И сказать, что видел, куда попадал: в ногу или в голову – не могу. Я просто стрелял по ним. Считаю, что я где-то в кого-то все же попал, ранил или убил.

Кстати, наган был очень надежным пистолетом. Не отказывал. Мне даже давали ТТ, так даже он у меня как-то заклинил. Я потом пошел к старшине-оружейнику, и он сказал: «Комсомол, выбрось его. Вот тебе наган, он тебя никогда не подведет». Ну отдал я ТТ. И мне в удостоверение записали наган, хоть ТТ я хотел больше.

После боя нас отвели на отдых. Мы друг друга побрили, помыли, белье поменяли. Бородатых у нас не было, следили за собой. Бывало, что санобработка приходила. Там и помоешься, и дезинфекция одежды проходит. Мылись мы вообще не часто: раза три, наверное, в месяц. А если идет преследование и наступление, то некогда нам было.

— А расскажите, пожалуйста, про пулеметный расчет. Там был командир, заряжающий и два подносчика, верно? Кто что нес?

— Я – первый номер, нес тело пулемета и станок. Бывало, еще и две коробки лент приходилось. Иногда даже падал от тяжести во время марш-броска. Это же было примерно тридцать килограммов с колесами. Когда бежишь, очень бьет по спине. Подносчики несли по четыре ленты для пулемета в ящиках: две коробки в левой руке и две в правой. Они же металлические были. Получается, каждый подносчик (их двое было) нес по тысячи патронов.

— По сколько километров приходилось проходить?

— Двенадцать километров прошли летом 1943 года. Это когда мы первый раз на Орловско-Курской заняли Мойлово, а 391-й полк занял деревню Брусны рядом и близлежащие леса. Немцы укрепились там: закопали танки в землю. Местность открытая. Снайперам негде было закрепиться. Мы две недели топтались на месте, потому что не могли прорвать оборону. А потом подтянули технику. Танковый батальон подошел в помощь, и мы дали сильный артиллерийский огонь. Справа от нас были 260-я и 90-я дивизии. Мне, кстати, тогда удалось самому лично видеть один закопанный немецкий танк. Он там так и остался стоять. Что было еще для немцев характерно: отступая, они никогда не оставляли своих убитых солдат, сразу забирали и хоронили дальше. Не видел я в этих боях, чтобы валялись трупы. Их похоронная команда здорово работала. Когда мы заняли Слободу и Подбужье, приостановились. День, наверное, или два не наступали. Просто подтягивали тылы и потом дальше пошли. Так вот, в Слободе свежие березовые кресты нашли. Местные жители говорят: «Немцы. Они вот из Подбужья привезли убитых и здесь вот похоронили».

И вот они отступали. Около речки задержались только. Тогда мы, с 20 июля по 20 августа, прошли пятьдесят километров. И не просто прошли, а по-пластунски проползли, бегом пробежали.

Наша дивизия освободила шестьдесят сел и деревень Ульяновского, Жиздринского и Хвастовичского районов. Мы большую утрату понесли в районе села Фролово. Командир дивизии наш, Соснов, возвращался с передовой на джипе. На тот момент уже вроде бы все очистили, но все же на противотанковую мину он наскочил. Погиб. Очень хороший был командир, воевал с времен Гражданской войны. После него командиром стал Ромашин, а до Соснова Попов был. Его потом командиром корпуса назначили. А командиром полка был Иванов, бывший комиссар. Он краткосрочные курсы окончил, до конца войны прошел. Очень душевный был человек.

— А сколько раз в неделю роты ходили в атаку?

— Не знаю, я же не в роте находился, а там, где штаб батальона, в метрах шестистах от передовой. Отбили раз атаку, отбили второй раз атаку. Окопались и вели бои местного назначения, обстреливали друг друга. Потом на наш участок, где наступали, подошел артиллерийский полк и танки. И вот когда усиленные артиллерийской подготовкой мы начали наступать, немцы поняли, что не смогут дальше удержать оборону, и отступили. Когда танки и артиллерия отступали, они старались все, что возможно, забирать с собой. И потом мы заняли их окопы.

— Что можете сказать насчет командиров роты, батальонов, полков?

— У нас командиром батальона был Тихоночев, капитан. Заместителем командира батальона по политчасти стал Насыров, парторгом – старший лейтенант Сидоркин. Заместителем был тоже старший лейтенант. Все очень дружные были. Хорошие военные. Заботились о солдатах, знали свое дело. Гордейчик был очень душевным человеком. До войны работал учителем. А старые солдаты к нам, к молодежи, относились по-отечески. Всегда всё подскажут, помогут найти нитку, иголку, чтобы пришить пуговицу.

— Приходилось ли вам хоть раз отступать?

— Да, как-то на Украине. Это было 9 ноября 1943 года. Стояла хорошая погода, температура плюсовая была. Ни снега, ни грязи, ни дождей, ни тумана. В районе Фастова мы пошли в наступление всем батальоном, а немцы против нас направили полтора десятка танков. Мы назад отступили на свои боевые позиции. Нам повезло: мы до этого уже там окопались немножко. Немецкие танки за нами не пошли, а пехота погналась. Наш батальон фактически попал как бы в полукольцо. Мне как политработнику нужно было успокаивать ребят, говорить, чтобы вели себя внимательнее. У нас была временная нехватка патронов, поэтому берегли их. Тогда я увидел убитого пулеметчика-наводчика.

— А пополнение приходило?

— Да, узбеки и таджики. Они дрались хорошо. Поначалу им сложно было, когда только попадали к нам, а потом привыкали и дрались наравне с нами.

В итоге мы отбили атаку и немцы отступили. А мы с другой стороны, с фланга наступали. Перетащили туда пулемет. Я стал за пулемет. Сначала очередь по пехоте пустил – они немножко прилегли, не лезли больше. А потом я бронебойно-зажигательную ленту заложил и по танку. Он попятился и ушел. Видать, не понравилось ему. Он боком стоял.

— Солдаты из пополнения, нерусские, хорошо говорили по-русски?

— Казахов я не понимал. Но они все дисциплинированные были. Если одного ранило, то все они рядом собирались. Они друг за друга всегда. Но на фронте уж прям так нельзя было собираться.

— А эти люди обморожений не получали?

— Нет. Был мороз только тогда, когда мы из Сибири приехали в ноябре 1942-го. Но там же меня вскоре ранило, а долечивался я в Мичуринске в госпитале.

— А кто обучал прибывшее пополнение?

— Когда они поступали, их сразу распределяли среди старослужащих, а те уже подсказывали им все.

— А самострелы были?

— Вроде как руководитель клуба где-то выстрелил в себя. Я этого не видел, не знаю. Мне видеть самострела не приходилось. А с рассказов я повторять не хочу. Но в нашем 6-м корпусе или в 75-й нашей бригаде в 135-й стрелковой дивизии не было такого. В штрафбат при мне никого не отправляли. Причем я знаю, что во всем полку такого не было. Общались ведь и знали друг друга. У нас со штрафбата трое были в части. Их там ранило.

— Почему именно Вас назначили политработником? Вы же, как я понимаю, тогда не были членом партии?

— Я комсомольцем был. Не парторгом, а комсоргом меня назначили. А потом я уже членом партии стал 20 августа 1943 года, через месяц после того, как мы начали там наступать. Кандидатов быстро принимали. Всего было принято шесть миллионов четыреста человек – в армии, а в члены партии – три тысячи восемьсот. Остальные не успели, погибли. Вот такие цифры.

— Каким образом Вы стали комсоргом?

— Я с комсомолом дружил, а до этого секретарем комсомольской организации был у себя в деревне. Еще и членом райкома комсомола был и заместителем секретаря комитета комсомола перед войной. И вот наши политорганы, наш старший лейтенант беседовали со мной и другими ребятами уже после моего ранения о том, кто и где родился и тому подобное. Это в марте 1943 года было. На тот момент я был просто сержантом. Должности мне никакой не дали.

Пришли в полк, а помначподив по комсомолу позвонил комсоргу полка, сообщил о моем поступлении. И они меня забрали к себе, к замполиту полка, агитатору полка, парторгу и комсоргу. Он говорит: «Побудешь пока у нас. Сходишь газеты принесешь, письма». А потом где-то через неделю мне говорит: «В политотдел приглашают». Со мной замначальника политотдела побеседовал. Он говорит: «Есть предложение назначить тебя комсоргом первого батальона». Я отвечаю: «Как я, сержант, справлюсь? Если там нужна офицерская должность». Он говорит: «Сейчас рассуждать некогда. Надо справляться. Ты комсомолец».

Вместе с комсоргом приехали в 1-й батальон. Он представил меня замполиту, парторгу. Вот я и стал комсоргом. Мне, конечно, повезло.

— Чем Вы занимались как комсорг?

— У нас был 1-й батальон в полку. Командиром Тихоночев был, капитан. Он с начальником штаба ставил задачу командирам рот: населенный пункт взять или траншею атаковать. А наше дело – политработа: с утра рассказать политинформацию, где и что в мире происходит, проследить, чтобы все были накормлены, всем оказана медицинская помощь. Политработник первый пробу снимает с еды. Суп ведь готовый уже получаем.

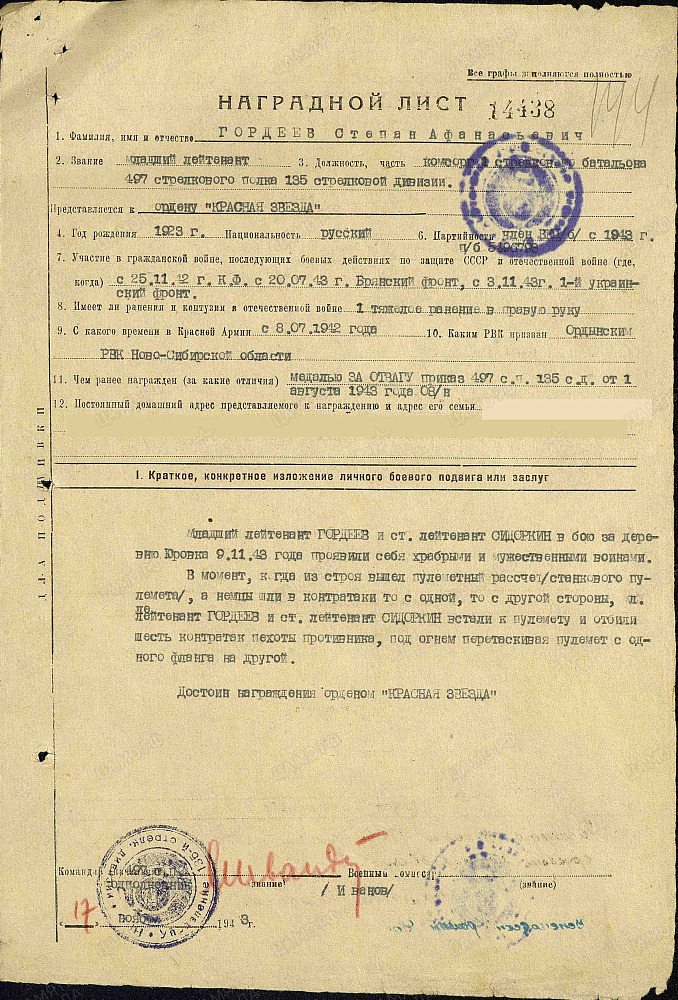

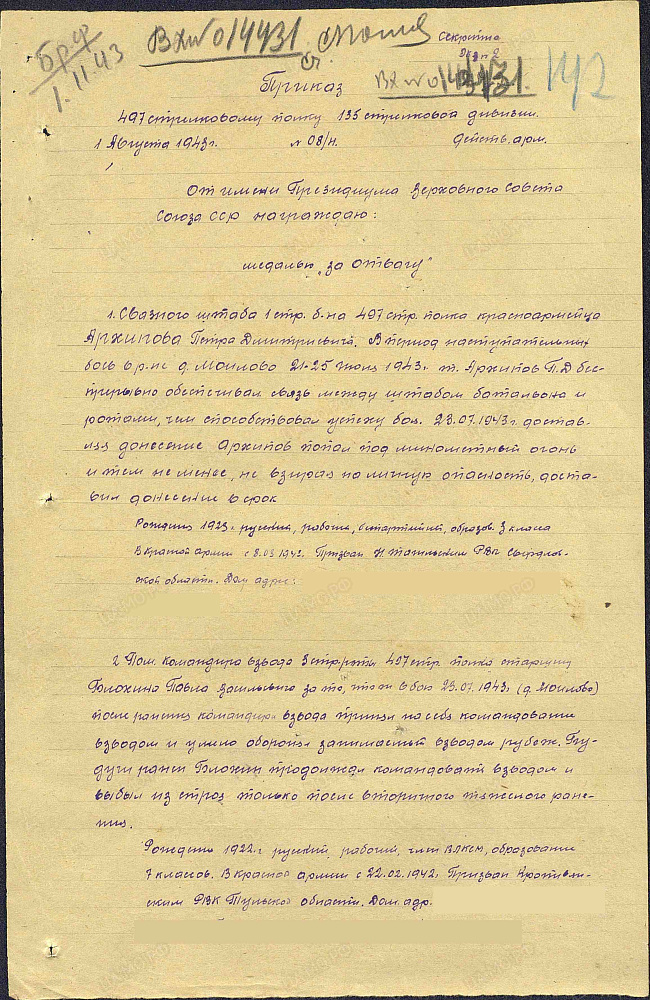

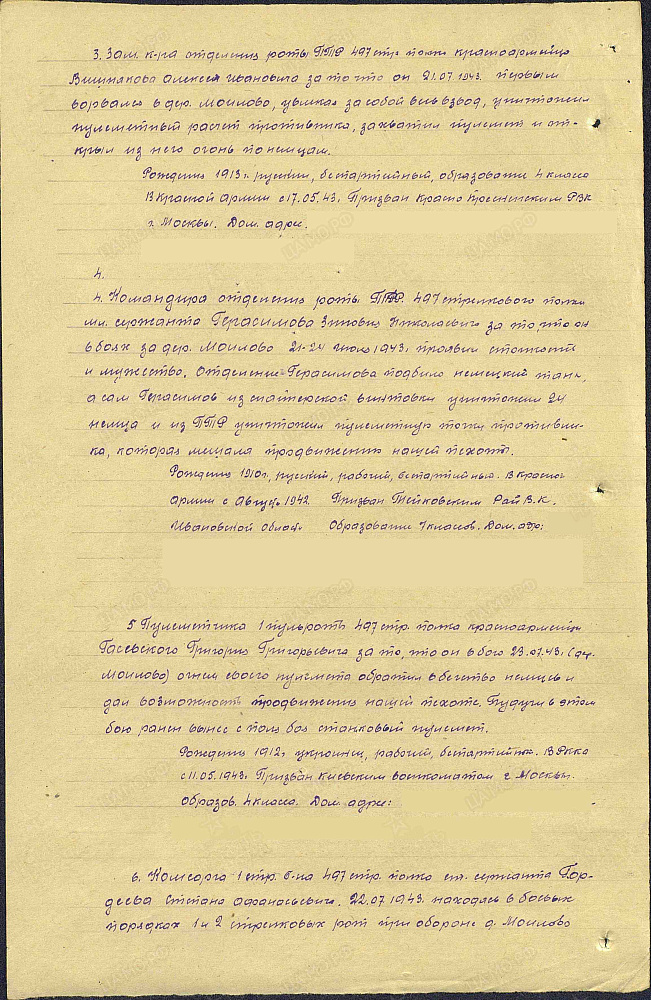

Я все время был на передовом крае, общался с бойцами. Мне дали медаль «За отвагу» 22 июля, когда наступление было. В этом же Мойлово мы отбили атаку. Когда шли, замполит при штабе отправился в одну роту, комсорг – в другую, а я оказался в 1-й и 2-й роте, в боевых порядках роты. Они наступают, а я рядом с ними, хотя у меня ни винтовки, ни автомата. Мы пошли прямо в штыковую атаку и отбили немцев на исходные позиции. Они потеряли несколько человек, а мы не дали им возможности вновь занять село. Они окопались, и мы окопались. У меня лопатка солдатская была. После этих боев меня и представили к медали, присвоили звание младшего лейтенанта. На следующий день мы пошли в наступление.

Поначалу в качестве личного оружия я использовал наган. А когда уже стало автоматов достаточно, мне достался один из них. Это когда мы пошли в наступление, то смогли брать уже трофейное оружие. Хоть три пистолета немецких бери и автоматы. А когда шли в первое наступление –то что было, то было.

— А как получилось, что Вы возглавили две роты?

— Я был тогда старшим сержантом, политработником батальона, а роты-то батальону подчинялись. Я относился к числу высшего командования.

— Что Вам запомнилось во время форсирования Днепра?

— Мы шли по понтонному мосту на Лютежский плацдарм ночью. Нас не бомбили, потому что погода нелетная была. Перед этим в Лотошино, в Пуще-Водице немцев шуганули, когда они горячий чай попивали. Оттуда они спешно отступили. А наступали мы как раз в тот момент, когда колонна пленных немцев по три человека шла, а впереди наш офицер и солдаты по бокам с автоматами и винтовками.

— Что запомнилось, когда освобождали Украину?

— Население нас там встречало благожелательно. В основном мы все время были в движении, наступали. Немцы бежали просто, а мы догоняли их. Надо было закрепиться. И вот они тут огрызнулись в районе Фастова. Там окружена была танковая дивизия немцев.

Наступали мы по двенадцать-пятнадцать километров. Наша дивизия по Украине прошла четыреста километров всего. Но я не участвовал тогда уже в марше. Бомбардировщики немецкие нас там уже не трогали.

По Украине когда шли, потерь было мало. Пополнение получить еще не успели. В батальоне с 3-го и по 9-е ноября у нас ни одного убитого не было. Мы, не задерживаясь в населенных пунктах, шли вперед и вперед. Некогда было знакомства заводить. А пополнение мы под Курском приняли. Среди них и белорусы были, и украинцы, и таджики, и узбеки. По-русски все понимали, хоть сами могли и не владеть им свободно.

— Какие немецкие подразделения, по Вашему мнению, представляли наибольшую опасность? Кого больше всего боялись?

— Если на открытой местности, то опасна авиация. Мы попадали под бомбежку, когда двигались к Орловско-Курской дуге, наступая от Тулы. Это произошло примерно в тридцати километрах от передовой. Мы спрятались в лесу. Когда бомбили – страшное дело: сам лежишь, а когда бомба шарахнет недалеко, то будто земля ходит под тобой. Страшно! Они обычно это ночью делали. А мы в лесу прятались. Слышал только, как истребители гудят, но, например, горящие или падающие самолеты я никогда не видел. Больших потерь у нас не было. Нас было где-то восемь с половиной тысяч: три стрелковых полка, артиллерийский полк, саперы, медики.

Грязь была, когда мы шли на Орловско-Курскую, из-под Тулы сто восемьдесят километров двигались пешком. И тут в июле месяце 1943-го как раз начались проливные дожди. Вот грязюка была! Ногу вытащишь, а сапог в грязи застревает. Тяжело было. Потом мы день в лесу где-то провели, чтобы не демаскироваться. А шли только ночами. А потом день-два пополнялись и опять два-три дня стояли. Потом началась борьба за село Мойлово. Оно трижды переходило из рук в руки. И только к утру окончательно немцев выбили и с 791-м полком вместе закрепились там. Но еще трое суток танки и пехота контратаковали. А почему они за него дрались? Там была вальцовая мельница и пекарня. Вот перерабатывали зерно немцы, а пекарня выпекала хлеб на целый фронт. Большую площадь обеспечивали хлебом. Когда мы заняли село, то двадцать пять тонн муки забрали.

— А много Вы израсходовали патронов в этом бою?

— Одну бронебойно-зажигательную ленту на танк. Он укатил назад, задымился. Потом мы заложили вторую ленту, но нужно было перейти на другой фланг, потому что немцы снова в атаку пошли. Они очень близко к нам подобрались: сто пятьдесят-двести метров нас разделяли. Мы попали как бы в окружение. А потом два батальона во главе с начальником штаба Котием на лошади прорвали оборону, отбили их.

— А немецкие гранаты Вы использовали?

— Да, все, что попадалось, использовали, конечно.

Страшны были многоствольные минометы. Не дай бог под него попасть! Мы их «скрипунами» называли. И, конечно, страшна артиллерия. В Цыгунах тридцать танков полезло на наш противотанковый батальон. Мы подбили четырнадцать. Это было в 1942 году. Наша дивизия, 135-я, пришла в марте 1942 года на Калининский фронт и воевала там до апреля 1943 года в районе Ржева, Белова и под Ярцевым, дошли до Смоленской области. Я считаю, что самое главное оружие на фронте – это солдат пехоты. Без них – ничего. В Украине в основном погибали от стрелкового оружия.

— Вы были на Калининском фронте с ноября. Там, по Вашему ощущению, какая была средняя продолжительность жизни? До ранения или до смерти?

— По-разному. Я вот первый раз, когда пришел в 6-й Сибирский добровольческий корпус, неделю всего на передовой продержался. Ранили меня, и я попал в госпиталь. Зато второй раз, когда я пришел в 135-ю дивизию, я с марта по 9 ноября продержался. Меня ранило в районе села Юровка. Командир батальона был все время в окопе, в трехстах-четырехстах метрах от передовой. А в Сталинграде, например, как у нас, поля боя не было. Там передовая везде. С одной стороны стенки – наши, с другой – немцы. На восьмом этаже – наши, на девятом этаже – немцы. Там фронта не было. Только когда вокзал, Мамаев курган взяли, осталась полоса всего в пятнадцать-двадцать метров. А здесь да, командир роты, взвода с пехотой вместе в траншее сидели. Единственное, что у командира роты блиндаж был оборудован такой, если в обороне стояли. Более комфортные условия то есть. Командир батальона со своим штабом управлял ротами. А командир полка, дивизии вообще несколькими километрами управляли. Батальон, положим, наступает по фронту километр-полтора, а дивизия наступает восемь-десять километров по фронту. А бывает, что дивизия и на пяти километрах наступает, чтобы оборону прорвать. На Орловско-Курской дуге очень насыщенно было. На Калининском фронте менее, потому что он второстепенным был. Надо было держать немцев, чтобы не прорвались к Москве. Целью нашей было освобождение Курска, Белгорода, Орла.

— А Вы рассматривали немецкий пулемет?

— Если бы мы в обороне стояли, то, может быть, и посмотрел бы. А так наступали же все время. А вот Воронежский, Центральный фронты стояли полгода в обороне. Они там в разведку ходили, что-то забирали. У них время было. А у меня не было возможности сравнить пулеметы.

Я был доволен свои пулеметом. «Максим» – молодец. Если ухаживать за ним, если лента набита патронами и проверена, то это безотказный пулемет. У него была брезентовая лента для патронов. Вот нужно было следить, чтобы брезентовая лента не намокала.

— Кто больше всего помогал обычным, простым пехотинцам в прорыве немецкой обороны?

— Артиллеристы. Танкисты первые шли и таранили, а следом за ними уже пехота двигалась. Но, видите, и танки все равно вместе с артиллерией наступали. Артиллерия пехоту всегда прикрывала, в наступление шла первой и била. Вот мне даже в сражении на Прохоровке не удалось увидеть битву танков. Но я участвовал в Мойлово, в контратаку ходил. Для меня это тоже «своя Прохоровка». И у каждого солдата где-то есть такое место.

— Что нужно было совершить, чтобы тебя наградили? В середине войны.

— Не все, конечно, были героями. Всего триста семьдесят человек кинулось за всю войну на амбразуру. И из них большинство погибло, но несколько человек и живыми остались. Каждый как-то проявлял себя и награду получал. Большинство из них разведчиками были. Там ведь языка захватить надо было. А так в обычном бою ведь можно было спрятаться где-то, отлежаться, а где-то, наоборот, подбодрить ребят: «Давайте, хлопцы, вместе!» Бой есть бой.

Ни разу мне не приходилось видеть, чтобы явный дезертир бежал куда-то. Вперед – пожалуйста, а назад – такого не было. Вот представьте, человек с ручным пулеметом оказался в дозоре. Рота отошла и окопалась, а он там остался и отстреливался из своего пулемета, пока были патроны. Другой бы бросил и ушел, а он нет: отстреливался до тех пор, пока не стемнело. А потом ползком выбрался оттуда. Получил орден Славы III-й степени за это. Он ведь совершил героический поступок! Он мог бы прикорнуть или сидеть тихо, чтобы не убили. А он немцев обстреливал из пулемета до последнего патрона. И потом только отступил. Вот это дух у человека!

— В конце 1943 года, когда Вы стали лейтенантом, Вы имели право на кого-то наградные листы писать?

— Я лично сам представить не мог, но мы реляции к награждению составляли вместе: замполит, парторг и комсорг. Всегда первыми решали. Штаб батальона подводил итоги, что произошло в течение дня. Командир батальона из штаба полка получал на следующий день задачу, например наступать на такое-то село. Начальник штаба разрабатывал стратегию, ротам ставил задачу, те рекогносцировку делали. Политработники потом представляли к награждению. А когда все остановились, командир роты расставлял боевое охранение, и все отдыхали. А политработники в это время проводили политбеседы. У нас был человек, который ходил в полк, а оттуда другой ездил в дивизию, в политотдел, получал там газеты, маленькие листочки. Когда меня наградили орденом в 1943-м, в ней напечатали об этом.

Политработники проверяли, всем ли, кто получил письма с тяжелыми известиями, оказана медицинская помощь. Также контролировали обеспечение питанием. Бывало, что потерял все: ни ложки, ни поварешки. Тогда говорили: «Давайте, надо человеку выдать котелок и ложку». Были одно время ложки с вилкой и ножом. Но потом не стало. А потом у почти всех солдат появились раскладные ножики или штыки носили многие. У нас штык на винтовку надевался, а у немцев штык как кинжал. Вот мы немецкий носили с собой, чтобы консервы открыть. Кружек у нас не было.

— Степан Афанасьевич, Вы упомянули, что немцы сбрасывали листовки. Что вы с ними делали?

— Мы собирали листовки и сразу же сжигали, потому что немцы восхваляли себя и поражение Сталина. Я их лично сам читал: штык в землю, переходите к нам, вам будет хорошо. Очень много было листовок, когда мы были на Калининском фронте. Они фотографии даже Конева с девками сделали, мол, он вот с кем, а вы в холоде и голоде воюете. Геббельс умел проводить агитацию. Этого у него не отнять. Наше Главное политуправление армии ведь тоже работало так, воспитательной работой занималось. Немцы не призывали бороться против советской власти, а именно против Сталина. Я не видел, чтобы люди брали эти листовки и действительно переходили. В основном мы собирали их и тут же сжигали. Некоторые солдаты скручивали их и махорку курили. Я не курил. Свою махорку отдавал ребятам. Ни на что ее не обменивал. А когда в офицерский состав попал, нам, некурящим, вместо легкого табака выдавали пачку печенья. И вот я чай с ними пил.

— Сто грамм выдавали?

— Да, но я ни разу сто граммов не выпил.

— Какое было питание на фронте?

— Если в обороне стояли, то трехразовое. Кухня выдавала и хлеб, и сахар, и чай. Все ты получал. Во время наступления кухня могла и опоздать. Никто там не требовал, мол, давай ужин, давай завтрак. Если пробился старшина в роту с термосом, принес попить – слава богу. Тут можно было и без обеда или ужина остаться. Но все равно старались хоть сухой паек иметь при себе. В него входили сухари, кусочки «Краковской» колбасы. Консервы делили на троих.

Голодно было. Когда в 1942 году, в апреле, наша 135-я дивизия на Калининском фронте стояла, все растаяло, вода поднялась. Ни пешком, ни на танке, ни на машине проехать невозможно: болото сплошное. Вот мы в обороне стояли. Потом наступали. Немцы пошли – отбиваемся. Вот тут было с питанием трудно. Мы, вообще, в окопе с водой жили. Находили местечко повыше при возможности. Немцы жили практически в таких же условиях, что и мы. Только у них с питанием дела немного иначе обстояли. Они запаслись провизией, потому что в обороне дольше стояли, а мы наступали, у нас запасов не было. Бывало даже, что целый день не приходило продовольствие. На огородах находили картошку прошлогоднюю и жарили на костре. А потом, когда вода спала и можно было уже проехать, и продовольствие, и боеприпасы поступать к нам начали. Только бегали политработники и медики, предупреждали: «Не ешьте много сразу». У некоторых заворот кишок был, потому что съедали слишком много сухарей. Были случаи такие. А так постепенно все нормализовалось.

— Вы согласны с утверждением, что жизнь обычного пехотинца – это где-то одна-две атаки?

— Я бы не сказал так, это не Сталинград. Там пехотинец жил сутки, от силы двое суток. Но даже там занимали оборону и крепко держали ее. Даже взять в пример Дом Павлова. Взвод Афанасьева подошел, который павловскому дому помог, а оказалось, что семьдесят процентов наших живыми остались, в том числе и сам Павлов. А немцев разбили.

— А Вы знакомы со случаями, когда немцы оставляли отравленное спиртное?

— Нет. Может, такие случаи и были… Фронт-то большой. Я был на Калининском, Брянском и Первом Украинском. Но чтобы травились, не слышал. Хотя наши солдаты брали немецкие сигареты, часы с солдат снимали убитых. Так ведь и склады захватывали: продовольствие, вещи, сапоги. Офицеры и солдаты брали себе это в качестве трофеев. Лично я не носил сапоги вражеские. Вот, понимаете, может быть, я воспитан так: у сибиряков не полагается чужое брать. Вот так воспитан был матерью. Не мое и пользы мне не принесет.

— А как трофейная команда все собирала следом за вами?

— Из тыла шла и собирала. Там, где немцы по полгода в обороне стояли, можно было много оружия после них найти. Местные жители собирали, бывало. Когда немцев прижимали, они бросали оружие и бежали: лишь бы спастись. На Орловско-Курской дуге наша дивизия четыре танка взяла, автоматы и пулеметы, четырнадцать пленных немцев. И все это примерно за месяц.

— Видели ли Вы, чтобы наша медсестра или медбрат перевязывали немецкого раненого? Или был приказ всех немецких раненых расстреливать?

— Не было такого приказа. Я лично сам не видел таких милосердных поступков. Но немцам, если забирали в плен, все равно оказывали медицинскую помощь и отправляли в немецкие лагеря.

— Вы освобождали Украину, Курскую область, юг России. Видели зверства немцев?

— Видел детей убитых и раненых. Но это когда мы наступали еще на Калининском фронте. Мать была убита и ребенок в руках замотанный. Его медики размотали, а он живым оказался. Немцы, отступая, сожгли деревню и людей расстреляли.

Когда я был в Киеве в госпитале, то видел, что немцы разрушили памятник Калинину. В других городах как – не видел.

— Как хоронили наших бойцов?

— Мы не хоронили. Похоронная команда шла за нами и подбирала всех. Но оставались солдаты, весной вытаивали. И их хоронили. И никто этого отрицать не может. Похоронные команды следили за этим.

— Разрушали немецкие кладбища наши бойцы или не трогали?

— Нет, не трогали. Может, и разрушали, но я не видел такого.

Никогда немцев не расстреливали. Один раз на Курской дуге издевались солдаты, когда поймали власовца. Он был в немецкой форме, у него «РОА» было написано. С моста его вниз головой в воду свесили. Ну об этом тут же командованию доложили, им приказали прекратить. Иначе они бы убили его, ведь очень злы были на власовцев. Мое отношение к ним: предатель есть предатель. Я не знал тогда, что против 1-й роты 1-го батальона воюют власовцы. Нам говорили, что вроде бы даже против нас власовцы наступали, когда вот окружили. Я их сам не видел. Это было в ноябре 1943 года. То есть на Калининском фронте мы о предательстве Власова еще не знали. А вот когда на Орловско-Курской дуге воевали и на 1-м Украинском фронте, там уже мы знали об этом. Но лично с ними я не встречался.

— Что бы Вы могли рассказать о смертных жетонах?

— Был у меня один пластмассовый. Носил его в брюках в кармане с пуговицей, чтобы не потерять. Многие из суеверия не носили его: мол, заполнишь – убьют тебя. А я не выбрасывал. Больше никаких суеверий у нас не было. Говорят, у летчиков их было больше.

— А сыны полка у Вас были?

— У связистов был, подобрали мальчишку. Вначале служил, потом его отправили в Суворовское училище. Он его окончил и стал офицером.

— А Вы верили в Бога?

— Против Бога ничего не имею. Мать верующая была, а я считался и считаю себя до сих пор атеистом. Но когда из госпиталя поехал в часть, матери написал письмо: «Мама, я иду в бой, благослови меня». Одно или два письма за всю войну получил. А помогало это мне или нет – другой вопрос. Материнское наставление в любом деле не помешает: и в церковном, и в житейском.

Мать меня с детства звала «комсомол». Я в школе, когда мы еще учились, увязался за старшей сестрой, и приняли нас в пионеры вместе. Красный галстук надели, и вожатая говорит: «Никто, кроме коммуниста и комсомольца, галстук не должен носить. Руки прочь от рабоче-крестьянской крови. Не давать!» Пришли мы домой. Сестра только зашла, а мать говорит: «Это что за собачьи языки повесили?» Раз – с сестры убрала. Ко мне подошла, а я ей по рукам: «Не трогай. Прочь». Не дал. И вот так она больше у меня галстук не трогала.

— А все Ваши письма дошли до мамы?

— Домой все дошли, все до единого. Но мать неграмотная была, а моя сестра, когда уехала, не могла ей помочь написать. Поэтому от мамы приходили письма только тогда, когда Мария ее навещала. Я за всю войну из дома два письма получил.

Своей сестры Прасковьи я адреса не знал. Не знал, где она живет после того, как вышла замуж. А мои письма к маме читали с ней вместе и Анна, и Мария. И крестная с ними. Она, кстати, помогала маме прочесть, когда сестер рядом не было. Моя крестная класса три, наверное, окончила. В то время она грамотной считалась.

— Друзья у Вас на фронте были?

— С Сидоркиным вместе на формировке были и потом в окопе одном сидели. Насыров, замполит, капитан, тоже с нами был. Дружили с командиром батальона, Николаем Тихоночевым. Но по возрасту они старше меня были, я самый молодой. А так на передовой же мало с кем в тесном контакте находишься, чтобы разобщаться. Потом я в госпиталь попал.

— Как Вы относились к особистам?

— Они выполняли свои задачи. Каждый свое дело делал. У нас был ученый особист. Майор, оперуполномоченный. Я с ним не виделся, ничего сказать конкретного не могу о нем.

— Расскажите про Ваше ранение.

— Первый раз меня ранило на Калининском фронте разрывной пулей. Мы пошли в наступление, поддерживали пехоту. Утром нас рано почему-то подняли, без артподготовки. Пехота пошла, и мы следом. Пулемет поставили на лыжи, чтоб легче его тащить было. Воды не было, поэтому мы снег использовали. Пулемет нагреется, туда суешь снег и стреляешь. Ну и где-то, наверное, часа полтора мы наступали, бежали. Потом нас накрыли артобстрелом. Но мы, пулеметчики, как-то не попали под минометный обстрел. Он правее проходил. Мы залегли, а потом дальше пошли. На третий раз, когда стрельба поднялась со стороны немцев, они уже рядом были. И я с пулемета по ним, по траншее прошелся, чтобы они не стреляли. А командир взвода пехоты кричит мне: «Эй, пулеметчик, ты маленько навесным дай туда». Это чтобы они не бегали. Я отвечаю: «Попробую. Перенесу туда подальше, через бруствер чтобы летели пули». И только проговорил и перенес, как в левую руку попали. Разрывные пули были и у немцев, и у нас. И бронебойно-зажигательные тоже. Но у меня лично разрывных ни разу не было. Я их даже и не видел, а вот бронебойно-зажигательная лента обязательно была. Мы ее для танков использовали. Если попадешь в него сбоку, то горючее загоралось.

Так вот меня ранило, несмотря на то, что я за щитком лежал. Вообще он неплохо защищал. А в этот раз пуля попала и перебила нерв. Разорвал я свой пакет, забинтовал руку, хотя потом все размоталось. Я выполз с этой передовой, а били так, что невозможно. И на наше счастье ползли по дороге из травы и снега, поэтому нас не видно было. Немцы бьют – полежишь. А потом опять ползешь к своим. Отдыхаешь, а потом дальше.

С правой стороны деревня была. Ни домов нет, ничего, только подполья остались. Я раненому в руку солдату из стрелковой роты говорю: «Ты лежи, я попробую на ту сторону перебежать. Не беги сразу за мной. Я перебегу туда, упаду. Если постреляют, то по мне. Ты подождешь. А потом, пока стрелять не будут, попробуй и сам. Но сразу не беги!» Он отвечает: «Хорошо». Ну я соскочил и перебежал туда. Свалился в яму, а там смотрю – санинструктор мертвая и на санках раненый мертвый. Видать, она еще его как-то затащила. Думаю: «Что делать? Документы искать?» А у нас было приказано: если знаешь, что коммунист или комсомолец убит, то партийные документы забери и сдай, не оставляй. Тут и раненый уже прибежал. Посидели маленько. Попрощались с девушкой и солдатом и пошли в санчасть. Там сразу заполнили карточку фронтовую, сделали перевязку. Не прочистили ничего, поэтому, видать, шерсть с шубы-то попала внутрь. Эвакуировать не на чем. Если кто ходячий был, то добирался до станции Кащонки и оттуда на чем-нибудь уезжал до Торжка. Пошли и мы туда, а с нами сержант. Солдат на ногах уже, говорит: «Слушай, сержант, подожди, не торопись, сейчас лейтенант Пасько придет. Он пошел в разведку. Тут где-то склады немецкие заняли, там можно наживиться». Ну пошли. Взяли мужики сразу ром немецкий, а я галеты, консервы какие-то.

Пока мы все это проворачивали, моя рана начала загнивать. На санпоезде поехал в госпиталь в Иваново. Там я сначала в 50-й школе лежал. Разрезали мне рану. Все вычистили, спиртом прижгли. На этом дело закончилось. Потом нас оттуда в госпиталь легкораненых отвезли, в пионерлагерь под Иваново. А там уже формировали тех, кто пойдет на строевую, на фронт.

Голодно во всей стране было, и то же самое в госпиталях. Пшенная каша была. Раз в неделю утром давали манку или гречку. Они деликатесом стали. А так вот в основном щи, капуста с картошкой. Вроде как сметана там была, сверху клали.

Госпиталь по сравнению с фронтом был несравним. Разделся – тепло. Тебя покормят: и завтрак, и обед. Полечат, помоют, каждые десять дней меняли белье на койке.

— После того, как Вас ранило, Ваше место занял командир пулемета, заряжающий?

— Другой пулеметчик, подготовленный второй номер. То есть я мог быть первым и вторым номером и он. А один из подносчиков, получается, занимает место второго номера, когда второй становится на место первого. Второй номер тоже важен, потому что расправляет ленту. Первый номер ведь двумя руками держится за ручки пулемета. А второй номер расправляет и повыше поднимает, если немцы близко подходят. Но меня тогда одного только ранило.

Если мы в группе прорыва, то работают три-пять пулеметов: три поддерживают, а два сзади. Батальон наступает тремя ротами: две идут, а одна в запасе, чтобы в случае чего броситься на выручку. И вот три пулемета работают на передовой. Если же немцы обнаружат нашу огневую точку, то стреляют по ней.

— Через сколько часов после Вашего ранения наши прорвались?

— Часа через три, наверное. А вот в феврале 1944 года мне сообщили, что я негоден к службе. На этом моя война закончилась.

— Что Вы испытали, когда Вам сказали, что больше не будете служить?

— Облегчения не было. Просто было обидно, что в таком возрасте это произошло. Не думал, что в двадцать лет стану калекой. Мне хотелось служить.

— Согласны Вы с утверждением, что на фронте погибли лучшие люди?

— Не сказал бы, что погибли лучшие. Если говорить про Матросова, Талалихина, Гастелло или других, то они, да, герои. По государственным подсчетам, на фронте погибло шесть миллионов восемьсот тысяч человек. В живых остались двадцать два миллиона участников войны. Это сейчас сто восемьдесят тысяч осталось фронтовиков. В основном погибали и попадали в плен в большом количестве в 1941-м и в начале 1942-го года. А потом, в 1943 году, наша армия уже только наступала. Немцев пленили, а не они нас. Конечно, погибли молодые люди. Но сказать, что они лучше тех, кто жив остался и не погиб, нельзя. Я себя трусом не считаю, я не убегал. Шел вперед. И миллионы таких же людей.

— По Вашему мнению, мы понесли больше потерь, чем немцы?

— Мы больше понесли потерь, чем немцы. Они умели воевать лучше нас. В конце войны, где-то после Орловско-Курской дуги, когда пошли на Украину и Польшу, немцев больше погибало, чем россиян, а до этого наоборот.

В Украине брали немцев в плен, большие колонны военнопленных я не видел, но больше ста человек точно брали. Мы тогда с чехами виделись. Конечно, близкого знакомства не было. Но я видел, как они даже своим младшим лейтенантам помогали с лошадей спуститься. Субординация у них в армии была совсем иная.

— Чему-нибудь Вы научились у немцев в военном искусстве?

— Только командиры могли научиться чему-то.

— А из Вашего класса много ребят вернулось с фронта?

— Точно не могу сказать, потому что в классе учились ребята из разных деревень. Ведь в Воробьёво съезжались из Шухово, с Ложниковой, с Назаровой, с Катайгуловой, с Петровой. Всего шесть деревень.

Вот из деревни ребят моего года, 1923-го, было шесть. Двое остались. Стригин без ноги, и я инвалид. У меня два ранения. А так много погибло. Мой брат воевал – живой остался. У старшей сестры Анны муж тоже живой остался. Он в Германии воевал, потом в Японию попал с частями. У Марии муж без ноги вернулся.

— Как сложилась Ваша жизнь после того, как Вас признали негодным к службе в армии?

— Я в Мичуринске остался, там в железнодорожном училище работал. В 1948 году уехал в Заполярье на стройку, немножко здесь еще в школе преподавал. Хотел учиться, но не получилось, потому что я только семь классов окончил. В техникум во время войны особенно идти нужды не было. Надо было как-то жить. В деревню возвращаться? А что я, калека, там делать буду? Я и сейчас инвалид второй группы.

На Крайнем Севере я был нормировщиком: определял труд и зарплату рассчитывал другим. Зарплата хорошая была – тысяча семьсот рублей. Можно было двух оленей на эти деньги купить. Работал до 1950-го. Климат там, конечно, зимой суровый был. Минус пятьдесят шесть градусов. Первое время ходил даже не в шубе, а в шинели и офицерской безрукавке меховой. Потом купили собачьи унты. Их наденешь – как в печке. А летом мошкара поднималась, надевали накомарник. И чем не мажешь – бесполезно. Комар не пролазит в дырку эту в накомарнике, а мошкара все равно пролезет. На охоту пойдешь, так ее набьется столько, что ничего не видишь. Стреляешь, даже не прицеливаясь, бросаешь ружье и давишь эту мошкару, и прям кровь течет. И только потом смотришь, попал ты или нет.

А охотились мы там на уток. Двуствольное ружье было, централочка. Никаких лицензий на охоту мне не выдавали. Там сельсовет за триста километров был. Если срок действия паспорта кончился, то никто не продляет его. Только когда выезжаешь оттуда, то получаешь паспорт в Салехарде. А так никому ты там не нужен.

В 1950 году за Салехард уже мы переехали. А потом приказ был сдать отделения: железную дорогу строили. Затем мы попали в Совгавань строить судостроительный завод в 1951 году.

— Что Вы думаете про фильм «Дорога в никуда»? Много там правды?

— Газеты, подшивки только. Правда есть в том, что дорога была построена, что по ней можно было ездить и что ее бросили. Это Хрущёв виноват, что сказал Сталину бросить ее. Не скажу, что виню самого Хрущёва. Но он ведь глава! Ему не нравилось то, что Сталин начал. Я в трех моментах его считаю виноватым. Даже в судостроительный завод в Совгавани огромные деньги вложили. А Хрущёв сказал потом: «Нам этот завод не нужен. Мы с китайцами – вот такие друзья. Обойдемся их заводом. Этот надо закрыть». И закрыли.

Там у меня семья уже была. Много денег вложили в завод. Я там начальником участка работал и потом, когда окончил техникум, стал начальником управления, заместителем управляющего строительным трестом работал.

— Расскажите про судьбу Вашего брата.

— Гордеев Тимофей Афанасьевич, 1913 года рождения. Он тоже в деревне жил, работал. Стал одним из первых комсомольцев в нашей деревне вместе с Фёдором Гордеевым и Фёдором Мурзиным. Они в период коллективизации ею занимались. Я в то время еще маленький был, 7 лет всего. Потом его призвали в армию, служил на Дальнем Востоке. После армии остался на сверхсрочную. Он пять лет отслужил, потом два года сверхсрочно. Остался в гражданском флоте, там служил во Владивостоке. Мы даже практически и не виделись. Потом началась война. Он участвовал в военных операциях против Японии. Он на корабле служил, и они десантные войска туда завозили.

Потом он демобилизовался, приехал. Работал в Новосибирской области сначала помощником машиниста паровоза, потом переучился на помощника машиниста электровоза. Трудился там до самой пенсии. В 73 года он скончался.

Мы с ним совсем мало виделись и общались. Вначале он был на Дальнем Востоке, а я здесь. Потом он вернулся в Сибирь, а я уехал. Двадцать восемь лет он прослужил в Советской Гавани. Там строили тогда электростанцию «Дэснаб» (Дальэлектроснабжение особого назначения). Встречались с ним только в зрелом возрасте, когда в отпуск поехали. А вот долго жить вместе не приходилось.

— Как Вы считаете, Советский Союз мог выиграть войну с меньшими потерями?

— Да, могли бы, потому что высшее начальство, может быть, недосмотрело что-то, виноватые точно есть. А вот я за это всегда виню Сталина, даже за тот момент, когда Жуков, будучи начальником Генштаба, ему сказал, что надо Юго-Западный фронт отвести и Киев сдать. Если бы это сделали, шестьсот сорок семь тысяч не попали бы в плен. Или вот когда попали четыре армии в районе Вязьмы в окружение, была возможность их вывести. Но они молодцы: сражались до последнего. Помогли Москве, никто не сдался. Они отвлекли на себя сорок дивизий. Если бы они отступили, то все для нас иначе бы сложилось. Ошибки были и с укрепрайонами. Настаивали, что оборону надо держать не на 1-м укрепрайоне, новом, а на старом, который перед Киевом. Там нужно было все сосредоточить, а там разместить полевой штаб. А так нет, все вывезли туда. И когда немцы прорвались на двести километров, оружия-то и запасы остались. И тысячу двести самолетов за один день разбомбили немцы. Это тоже вина командования. Не лично Сталина. Я только единственное скажу, что во время войны лично у меня не возникало сомнения, что Красная Армия и мы, Советский Союз, победим Германию в этой войне. И думаю, что, наверное, абсолютное большинство людей считало так. Мы были воспитаны так. Эта вера помогла выстоять народу. Мы считали, что первичный долг – служить государству, служить народу. А личность вторична. А сейчас, наоборот, первична личность.

— А, на Ваш взгляд, в фильмах о войне есть хоть пять процентов правды?

— Да, может даже пятнадцать есть. Сегодня фильмы пытаются опорочить все. Художественные фильмы очень приукрашивают. Часто демонстрируют, что, мол, немцы дураками были, а русские такие умные. Так нельзя делать. Надо отталкиваться от истины. И вот наша задача сейчас, пока мы, ветераны, живы – сказать молодым правду. Потому что стали искажать даже то, что добыто кровью, жизнями. Нельзя порочить победу. Нельзя неправду говорить. Тяжело было. Потери понесли большие, погибло много людей среди мирного населения. И народ, сплоченный этим горем, победил в Отечественной войне фашизм. Как можно сейчас говорить, что Власова нужно оправдать? Они ведь убивали русских солдат, на стороне немцев воевали. Это же уже слишком! Сейчас, мне кажется, лучше не читать «Московский комсомолец». Они навязывают свое мнение.

— Какой, по Вашему мнению, самый лучший русский фильм о войне, самый реалистичный, правдоподобный?

— Конечно, фильм «Освобождение» я смотрел с удовольствием. Много правдивого. Его можно в пример ставить. «В бой идут одни старики» очень реалистичен. Но вот остальные фильмы… Даже «Семнадцать мгновений весны»… Слишком много нафантазировали. Конечно, были и прототипы Штирлица.

— А можете выделить какую-нибудь книгу, которая, на Ваш взгляд, хорошо описывает ход войны?

— Я мемуарную литературу всю прочитал: и Василевского, и Жукова, и Штеменко, и Варенникова. Но что-то одно выделить не могу. Каждый ведь хочет рассказать именно о себе. Меня вот, например, моя половинка всегда ругает: «Что ты не расскажешь о себе?» Ну а если я многого на войне не совершил? Ну и что, что я сам, будучи раненым, выполз и спас другого раненого. Без моей помощи он, может быть, погиб бы.

— Что для Вас война? Самое яркое и запоминающееся событие в жизни?

— Война для меня – тяжелый труд, испытание для всего народа. Пережить два ранения, подвергать себя в течение полутора лет ежедневно смертельной опасности, не знать, останешься жив или нет, – это тяжелое испытание. Я рад, что остался живой, что у меня дети, семья, замечательная половинка. Я доволен, что прожил девяносто два года. И сказать, что плохо их прожил, не могу. Хотя по жизни было много всего: и взлетов, и падений. И все же жизнь прекрасна, и я счастлив тому, что у меня сейчас есть. И пусть тяжело сейчас в стране, но я все равно счастлив, что живу здесь, в России. Я желаю ей оставаться свободной. Хочу, чтобы наше поколение прислушивалось к голосу разума, а не к тем, кто выдумывает правду о войне и о жизни. Хочется, чтобы молодежь XXI века готовила себя к труду и обороне и защищала все то, что старшим поколением создано, чтобы чтили памятники, захоронения, помнили тех, кто не вернулся с полей сражений, защитил нас.

— Вы простили немцев за то, что они совершили на Украине, в Белоруссии, России?

— Как-то над этим вопросом не задумывался. Но мы, народ русский, долго обиду не держим. Ведь немцы не все были кровожадные, не все убийцы. Но полностью простить их – нет, не могу. Но и сегодняшних немцев не могу сказать, что ненавижу. Тем же, кто шел с оружием и убивал, я считаю, нет прощения.

— Спасибо Вам за рассказ!

| Интервью: | К. Костромов |

| Лит.обработка: | Н. Мигаль |