Я 1924-го года рождения. Уроженец Калининской, ныне Тверской области. До начала войны спокойно жил в своем родном Торжке, учился в школе. Весной 41-го окончил 9-й класс и перешел в 10-й, но тут началась война…

Как вы узнали о ее начале?

Дело в том, что у нас с младшим братом была «мечта идиота» - купить велосипед. В детстве я катался на трехколесном, причем, это был еще дореволюционный велосипед, и докатал его до того, что вилка на переднем колесе совсем перетерлась и отломалась. А, начиная с 5-го класса, я уже стоя катался на дамском велосипеде. Других ведь не было. И вот мы с братом потихоньку копили деньги на новый велосипед. Например, когда ему на день рождения дарили «тридцатку», он их сразу клал в копилку. А я с подачи отца уже немножко подрабатывал, увеличивал для методического кабинета картины из букваря. Не знаю как сейчас, а тогда в младших классах использовали такой метод, когда на уроке дети подробно описывали, что они видят на картине. И вот к лету 41-го мы, наконец, собрали необходимую сумму, и я поехал в Москву. Ведь в свободной продаже велосипедов не было. Так, по каким-то договорам, еще как-то можно было достать, а вот так, чтобы пойти и свободно купить – такого не было.

Поехал в Москву и 21-го июня купил в «Мосторге» большой мужской велосипед производства харьковского завода. Приличный велосипед, правда, немножко тяжеловат на ходу. А в воскресенье рано утром сел в поезд, но в вагон с велосипедом не пускали, поэтому я его сдал в багаж. Но чтобы доехать к нам в Торжок, в Калинине нужно было с ленинградского пересесть на ржевский поезд. И вот когда часов в двенадцать дня в Твери шла пересадка, то я стоял на пешеходном мосту через пути и сверху любовался, как мое сокровище с биркой на руле перегружают в багажный вагон ржевского поезда. Как вдруг в это время по радио раздается голос Молотова, его знаменитая речь, которая заканчивалась словами: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» Сердце, конечно, сразу упало… Ведь мы же в семье очень интересовались последними известиями, международным положением. Отец получал газету «Известия», так мой брат-семиклассник вырезал из нее карты, в общем, все мы интересовались и знали положение вещей в мире. Поэтому в первый момент мне и стало страшно, ведь перед этим были сплошь победные немецкие марши: Польша, Франция, Югославия, и вдруг такая сила на нас наваливается… В общем, лично я такого патриотического ажиотажа и подъема не испытывал. Не в смысле того, что я не патриот, просто я уже тогда трезво оценивал положение вещей, и сразу понял, что это будет трудная эпопея… Так оно потом и вышло.

А потом пошли известия с фронтов: «… после ожесточенных и кровопролитных боев наши войска оставили город такой-то…» Но мы все верили, ждали, что вот-вот подойдут наши основные силы, начнется мощное контрнаступление, и уж тогда-то мы «… и на вражьей земле мы врага разгромим, малой кровью могучим ударом!» Но как потом мы узнали, что эти резервы подходили, но брошенные сходу в бои, перемалывались немецкой военной машиной…

А в школе мы, как самые старшие руководили работами в школе. Готовили школу к зиме, а на случай бомбежки, обклеивали нарезанными тряпками и бумагой стекла окон. Знаете, наверное, так крест на крест. Наш Торжок немцы целенаправленно не бомбили, но случайные бомбежки случались. Где-то прилетит самолет, наугад бросит пару бомб, но это же настоящие бомбы…

А потом нас, четверых учителей и пятерых учащихся старших классов, направили работать в колхоз. Маленькая деревня, не помню уже названия, и в ней нас так и звали «косцы из Торжка». Потому что вначале мы косили сено в бригаде косарей. Причем, некоторые из нас, и я в том числе, до этого косили только лопухи вокруг дома, а там же все всерьез. Но ничего, втянулись, научились, набили руку. Причем, когда пошли дожди, колхозники все сидели по домам, а мы под дождем косили. В общем, завалили сеном этот колхоз. Потом в другом сельсовете пришлось копать картошку. И только как с ней закончили, вернулись домой.

Какие настроения царили в деревне?

Рабочие. А вот, когда нам пришлось идти через Новокарельский район, был такой тогда в нашей области, то вот там настроения оказались совсем другими, прямо чувствовалось, что карелы ждут перемен... Я потом еще обязательно расскажу об этом.

А в ночь с 12-го на 13-е октября на город случился большой налет немецкой авиации. Поздно вечером 12 октября, уже почти ночью, мы слушали известия, как вдруг по радио объявили воздушную тревогу. А у нас уже заранее был вырыт длинный окоп, и все население нашего большого флигеля, несколько семей педагогов, расположились в этом убежище. Очень ясно помню, что я остался стоять у входа наверху, и слушал оттуда, как в городе раздавались взрывы. Когда вся эта трескотня, наконец, закончилась, мы вернулись домой и легли спать.

Утром встали, радио уже не работало, и после завтрака отец мне поручил съездить к дяде Сереже. Мы ведь тогда жили на северной окраине Торжка. Отцу как преподавателю педучилища выделили квартиру в городке педучилища, который располагался на старой государевой дороге, прямо за петербургской заставой. Там стояли учебный корпус, начальная опытная школа, которую я и окончил, и длинные деревянные флигеля с квартирами учителей и студентов, за которыми сразу начинались поля. А в нашем родовом дедовском доме на Власьевской улице, что прямо напротив Борисоглебского монастыря жила тогда наша бабушка восьмидесяти семи лет и семья дяди Сережи. Он сам, его жена, и их дочь и сноха с годовалыми детьми, которые вскоре после начала войны приехали к ним из Ленинграда, в поисках относительного спокойствия.

Сел я на свой любимый велосипед и отправился узнать, как они пережили бомбежку. По пути заехал на центральную площадь, а там огромная воронка, залитая водой… Оказывается, большая бомба попала в угловое двухэтажное здание, где располагался райисполком, и разнесла его… Вокруг развалин уже поставили забор, а двое пожарных из воронки насосом выкачивали воду. И мне еще запомнилось, что посреди площади в новой военной гимнастерке ходил наш учитель физики Иосиф Адамович Ланц - великий методист, чудесный совершенно, и очень остроумный человек. Ходил с карабином и следил за порядком, но обстановка в городе уже нормализовалась и люди занимались своими делами.

Пришел к дяде и застал его собирающим какую-то одежду, посуду, еду. Он рассказал, что когда во время налета несколько бомб упали на нашу улицу, то он всех своих перевел на Тверецкую набережную. Там «на берегу» жил его приятель учитель Побережец, в доме которого был каменный подвал, и там они все прятались остаток ночи. В общем, мы с дядей Сережей немного поговорили, и потом он убежал к своим. Я остался один, но тут подошел мой одноклассник – Слава Ползунов, который жил на этой же улице: «Пойдем, покажу тебе кое-что!» Привел на свой участок и показывает на небольшие воронки: «Вот смотри, к нам в огород упали четыре бомбы!» Причем эти воронки были буквально метрах в десяти от ровика, в котором пряталась их семья…

Вдруг на городском валу начала бить зенитная батарея 85-мм пушек, и я стал смотреть, куда же они бьют. Они стреляли под косым углом в сторону Калинина, и тут среди разрывов снарядов, похожих на барашков, я разглядел, что оттуда нескончаемой колонной идут самолеты. Тройками, звено за звеном, эскадрилья за эскадрильей, как на параде… А я стою и смотрю на них, как завороженный и понимаю, что они направляются в центр города, и должны пройти как раз над дедовским домом. Смотрю, и вдруг вижу, что у головного самолета отделились точечки, и было такое ощущение, что эти бомбы летят прямо в меня… Но бомбы упали на другом берегу, по звукам разрывов я понял, что они рвались в центре города. На верхнем городище загорелась целая улица, а с Кузнечной пошел густой дым, видимо, по торговым рядам попало… А я в это время сидел в ровике и оттуда наблюдал, как эти тяжелые двухмоторные бомбардировщики не пикируя отбомбились, и потом ушли на юг.

Когда эта волна прошла, я выскочил, еще раз посмотрел в сторону центра, как там на городском валу целая улица пылает и горит, вскочил на свой велосипед и помчался домой. Но еще когда я ехал по улице Дзержинского, то начался второй налет. Помню, мне навстречу попался какой-то рабочий, который бежал в центр города, видимо, домой. Крикнул мне: «Давай, быстрее давай!» Наконец, примчался домой, все соседи уже сидят в окопчике, а мама рыдает навзрыд – такая бомбежка, а меня все нет… Вот так мы впервые почувствовали войну по настоящему. Ведь до этого она нас толком и не коснулась. Да, в первое время мы дежурили, по улицам ходил патруль, всех заставляли плотно зашторивать окна, а если у кого-то проглядывал огонек, то за это даже привлекали к ответственности. Да иногда по ночам немецкие самолеты сбрасывали осветительную бомбу на парашюте. В северной части города, где сейчас находится большой комбинат пожарной техники, тогда стоял завод ППО - противопожарного оборудования. Так в одну ночь, немцы повесили над ним эти «фонари», а мы стояли у своего дома и видели оттуда, как на завод падают бомбы. И интересно, что перед этим от завода вверх поднялись две ракеты, т.е. там кто-то специально подавал немцам сигнал... Но ведь давно уже не секрет, что в начале войны в прифронтовой полосе действовало очень много засланных шпионов.

В общем, 13-го октября немцы целый день бомбили Торжок. Весь центр горел, столб дыма поднимался высоко вверх и там наверху расходился таким грибом, как изображают взрывы атомной бомбы… Вот тут, конечно, все занервничали. Масса беженцев буквально хлынула из города по Ленинградскому шоссе.

В сторону Твери?

Нет, на север, в сторону Ленинграда. Быстро собрались и мы. Я, конечно, взял свой любимый велосипед, на него навесили сумки с вещами и продуктами и пошли. В двадцати километрах от Торжка в сторону Твери есть деревня Марьино - родины мамы. И если бы не было такой страшной бомбежки, то мы, может быть, и туда бы пошли. Но мы ведь жили на северной окраине и чтобы выйти на дорогу в ту сторону, нам нужно было пройти через разрушенный центр, и родители на это просто не решились. Поэтому мы пошли вместе со всеми, на север. А по той дороге через десять километров стоит деревня Владенино - бывшее имение Львовых, в школе которой отец раньше преподавал. И учителя и его бывшие ученики встретили нас с распростертыми объятиями, разместили в классе.

Провели там день, а потом пришел какой-то представитель то ли райисполкома, то ли горсовета, и сказал, что объявлена всеобщая эвакуация Торжка, и всем кто уходит, он уполномочен выдать документы. У него с собой была печать и пачка листов, вырванных из недописанных тетрадей, и он прямо при нас выписал отцу справку: «… такой-то эвакуировался из Торжка, а с ним семья из трех человек». А потом нам неожиданно повезло – мы получили лошадь с телегой. Оказывается, директор педучилища хотел увезти свою семью на двух подводах, но потом где-то договорился с водителем попутной полуторки, а эти две подводы оставил для педсостава. Взрослые решили съездить на них за вещами. Женщин отпустили вперед, а сами пошли за ними некоторое время спустя. Но прошли совсем немного, как смотрим, женщины, вовсю нахлестывая лошадь, мчатся обратно. Оказывается, началась новая бомбежка, причем в этот раз немцы бомбили вагонный завод, который находился совсем рядом с нашими флигелями. Мы предлагали им вернуться, но в ответ – совершенная паника: «Нет! Нет!!!»

Короче говоря, на этих двух подводах вместо одной семьи директора из Владенино уехали сразу шесть семей. На нашей телеге, например, ехали мы и семья учителя математики. У него было трое маленьких детей: старшей дочке было лет шесть или семь, четырехлетний карапуз и самому младшему два с половиной года. Все они сидели лицом назад и всю дорогу выли. Я шел с велосипедом, рядом мой брат, а отец, как Чайлд Гарольд, шел впереди, выбирая нам дорогу. Математик правил лошадью, а его жена и наша мама шли позади телеги. Мама несла подойник - эмалированное ведро, в которое наливали молоко, купленное по дороге в деревнях. Помню, как на каком-то глухом переезде перешли полотно Октябрьской железной дороги. Ведь мы знали, что основные дороги немецкая авиация беспощадно бомбит, поэтому шли по глухим тропам и проселкам северных районов Тверской области, через какие-то глухие деревеньки, с севера огибая Калинин. А когда шли, то по ночам видели два зарева, это горели Торжок и Калинин…

Так прошли Лихославльский район, а в Новокарельском (Новокарельский район - административно-территориальная единица в составе РСФСР, существовавшая на территории Калининской области в 1935-1956 годах. По статистическим данным 1930 года 95 % населения района составляли карелы – прим.Н.Ч.) карелы откровенно ждали немцев.

В чем это выражалось?

Они в нас чуть ли не плевали. Бабки так прямо и говорили: «Пью, чтобы вы больше сюда не возвращались! Придет батюшка Гитлер, и нам будет хорошо!» По дороге мы везде ночевали в каких-то деревнях, и только у карелов нас никто не пускал к себе… Помню, когда уже выпал снег в какой-то деревне появился высокий молодой карел, разодетый в бурки. А тогда только ответственные работники носили пыжиковые, пушистые ушанки и белые бурки, отороченные коричневой кожей. И вдруг этот, видно, их односельчанин, ходит в каком-то городском пальто, в этих бурках и меховой шапке. Ему говорят: «Ну, ты прямо как жених!» А он смеется в ответ: «Хоть сейчас к Адольфу…» И рассказал, что в Твери народ разграбил магазины, и он тоже принял участие в этом. Но там не только магазины грабили, но и частные дома. Нашу квартиру ведь тоже разграбили. Мы же не думали, что так получится. Думали, уйдем недалеко, переждем и вскоре вернемся, поэтому просто заперли ее на висячий замок и ушли. Но этот замок сбили свои же соседи, из соседних частных домов, а потом уже проходили солдаты. И у нас все пропало, особенно жалко шикарную отцовскую библиотеку, ведь среди книг там были настоящие фолианты в позолоченных переплетах. Хорошо мы взяли с собой паспорта, а так ведь все документы пропали. Мой аттестат об окончании 9-го класса, похвальные грамоты с портретами Ленина и Сталина, которые я получал каждый год за отличную учебу. Отец мне, кстати, рассказывал, что когда он сам был учеником, то тоже получал похвальные грамоты, но дед оклеивал ими стены гальюна… Тут бы я хотел пару слов сказать о своем деде.

У деда было одиннадцать человек детей. Вообще, рождено было тринадцать, но двое умерли еще в младенчестве. И потом от детей у деда было двадцать внуков и двадцать четыре правнука. Он был титулярным советником в Земской управе, колоритный такой мужик, с бородой, в железных очках в тонкой оправе. Умер уже при советской власти в 1930 году, но я его помню.

А когда мне еще и года не исполнилось, меня принесли ему показать. Конечно, такое событие для него, ведь первый внук от любимого младшего сына. Спрашивает отца: «Крестили уже?» Папа замялся: «Нет, сейчас это не принято. Да и вообще мне нельзя, я же педагог». Дед насупился: «Плохо!» Потом полез в ящик стола, достал нательный золотой крестик на шелковой голубой ленточке, накинул на конверт со мной, перекрестил и говорит: «Расти таким же социалистом, каким был Иисус Христос!» Вот с этого момента я считаю себя христианским социалистом. А через четыре года у нас состоялась встреча, которую я хорошо помню.

Привели меня к деду, отец сзади подтолкнул: «Подойти к дедушке, дай ему ручку!» Он поцеловал мне ручку, уколол усами и пощекотал ее своей косматой бородой. Потом посмотрел на меня и говорит: «А песенки петь знаешь?» Я только кивнул молча головой. «Ну, спой дедушке песенку!» Я выпрямился, принял стойку, с левой ноги взял вот так, и спел ему песню, которую всегда пели красноармейцы из взвода охраны военного завода, когда строем проходили мимо наших окон. Припев у нее был такой:

«Винтовочка бей-бей,

винтовка бей,

красная винтовочка,

буржуя не жалей!»

Спел я один куплет, припев, и тут дед прерывает песню. Посмотрел на меня поверх очков и говорит: «Так вот ты фрукт, какой! Отвратительная песня! Тьфу!» Головой затряс, борода развивается, потом поднял палец кверху: «Буржуй тоже человек и тоже жить хочет!» Я, конечно, не ожидал такого приема моего искусства, попятился и бросился с ревом бежать. Отец меня потом нашел в комнате бабушки, я там стоял в углу вместе с ухватами и метелками и горько рыдал. Отец, как мог меня успокоил: «Дедушка хороший, это он так просто». Привели опять к деду, он сидел немножко смущенный, что сорвался. Погладил меня по головке: «Ничего-ничего, на, вот тебе конфетину», и дал такой батончик из прессованного сахара. Они если долго лежали, то делались просто каменными. Неделю потом можно сосать, но откусить было невозможно.

В общем, так мы и шли пешком за этой подводой. А потом этот математик решил остаться в одной деревне: «Чего я дальше с детьми попрусь? Тут хорошие люди, лучше я здесь пристрою детей, вступлю в колхоз, и поработаю до призыва, все равно ведь меня скоро заберут в армию». И действительно, его семья жила в этой деревне до конца войны. А его самого призвали в армию, и мы с ним встретились в 1945 году, когда шла демобилизация.

А мы пошли дальше и за двадцать восемь дней пути дошли до города Мышкин, что в Ярославской области. На паром через Волгу была просто колоссальная очередь, и пока мы в ней стояли, отец сговорился с водителем какой-то попутной машиной, что он нас возьмет с собой до Рыбинска. Сразу перекинули в нее вещи, а лошадь с подводой отец сдал в городское хозяйство. Потом пошли погреться в соседний домик, нас пустили и говорят: «Слушайте радио!», и мы сразу узнали голос Сталина. До этого я слышал его голос дважды. В первый раз, когда он в 1937 году выступал на выборах перед избирателями Сталинского округа Москвы. До сих пор помню, что это выступление транслировалось он начала до конца со всеми овациями. А потом, когда мы слышали его знаменитое выступление 3-го июля 1941 года. С шести утра в тот день по радио постоянно шли позывные радиостанции: «Товарищи, будет важное правительственное сообщение!» Наконец, объявили, что выступит сам председатель Комитета обороны, Генеральный секретарь партии Иосиф Виссарионович Сталин. Помню, вначале молчание, откашливание, бульканье воды, видимо, волновался, и только потом начал таким неуверенным, немножко дрожащим голосом. «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!» В общем, это была такая проникновенная речь, что отец даже пустил слезу.

Дослушали его выступление, вернулись к машине, и когда, наконец, переправились через Волгу, то водитель нас докатил до Рыбинска чуть ли не за час. Оттуда в тамбуре попутного пассажирского поезда доехали до Ярославля. А там для таких как мы был отведен специальный барак, в котором мы несколько дней прожили на полу, ожидая эшелона на Пермь.

Почему решили поехать именно в Пермь?

Выбор у нас был совсем небольшой. Либо в Вятку, где жил старший папин брат, либо в Пермь, где жила мамина младшая сестра. И родители решили, что чем ехать к старику, лучше поехать к маминой сестре. Она ведь была одинокая, к тому же могла бы помочь с устройством на работу. Незадолго до этого она окончила в Воронеже сельскохозяйственный институт, и работала в областном земотделе. И когда мы к ней приехали, она через областной отдел народного образования устроила отца в педучилище городка Чердынь. Есть на севере Пермской области такой старинный купеческий городок на реке Колва. В ту пору летом к его пристани регулярно приходили речные пароходики, грузились. Но проблема была в том, что на семь тысяч человек аборигенов туда приехало аж две тысячи эвакуированных одесситов, которые буквально смели все продукты во всем городке. Даже ведро картошки купить было невозможно, только по блату, по знакомству или за большие деньги. Потому что часть этих одесситок, с непривычно быстрой для нас речью, ждала продавцов на рынке, а остальные караулили на подходе, и тут же все скупали.

А как тяжело мы добирались в эту Чердынь. Отец уехал туда первым, с огромным трудом снял крохотную комнатку в трехоконной избушке, и только после этого поехали и мы втроем. Доехали по железной дороге до Соликамска, а оттуда еще надо было проехать на попутной машине километров сто. Ведь в Чердыни железной дороги до сих пор нет, но если летом можно добраться туда пароходе, то зимой только на машине или на лошадях. Но в то время, там основным транспортом были сани. Лошади такие мохнатые, а все погонщики словно на подбор, такие здоровенные пермяки и все в малицах. Это такая местная меховая одежда с рукавами и капюшоном. Скорее даже не капюшон, а просто небольшое отверстие для лица. Длинная, почти до пола, и без пуговиц, которую надевали через голову поверх своей одежды.

В общем, в Соликамске в ожидании попутной машины мы проторчали почти неделю. Все это время жили в «доме колхозника», где на троих нам выделили обитый клеенкой топчан, и мы по очереди на нем спали. Где-то удавалось получить баланду, но вся беда в том, что я сильно простудился. Ведь там двери постоянно открывались, закрывались, вечные сквозняки, к тому же на улице большой мороз. Наконец появилась попутная машина, на которой мы и поехали. А с нами в Чердынь поехал еще один человек. Как уже в дороге выяснилось, только что освободившийся из заключения поляк по национальности. В телогрейке, в меховой шапке, в ботинках с обмотками, носастый такой, с небольшой подстриженной бородкой, как у инженера Гарина или Айвенго. Он постоянно болтал, и мы с ним вроде даже как подружились. Рассказывал, что в Гражданскую войну он воевал кавалеристом и был ординарцем у самого Котовского. Помню, рассказывал, что когда они шли в атаку, то пику привязывали к колену. Но, по-моему, он очень сильно прихвастывал, скорее всего, он не был никаким ординарцем Котовского, а просто служил в его коннице. Короче говоря, поехали вчетвером на машине.

Проехали километров семьдесят пять, как машина съехала с наезженной трассы и увязла в снегу. А водитель вместо того, чтобы нас высадить и расчистить путь, начал буксовать, буксовать и подплавил подшипники в ступицах колес. «Все, - говорит, - дальше не поедем, придется ждать кого-то». Тут поляк говорит: «Я ждать не могу, пешком пойду!» Остались мы с шофером вчетвером. Я и так простуженный, зуб на зуб не попадает, всего трясет, а тут еще на морозе неизвестно сколько придется торчать. Водитель, в ведро масла налил, зажег, получилось что-то вроде костерка. В общем, кое-как ночь провели, а утром на санях приехал отец. Рассказал, что вечером к нему пришел этот поляк, сообщил, что мы застряли, и рано утром отец выпросил сани, чтобы съездить за нами. Мама услышала это: «Ты что, оставил его досыпать в комнате? Он ведь бывший заключенный!» Но отец даже не сомневался: «Он же был ординарцем у Котовского, вряд ли он станет красть». И действительно, этот поляк ничего не взял, только занял денег у отца, которые, правда, так и не отдал. Мы его потом видели, он уже верхом на коне ездил, видно где-то там в лагерях начал служить на хорошей должности. Как-то он мимо нашего домика проезжал, папа в окно увидел, выскочил к нему, а тот только улыбнулся. Ну да бог с ним…

А я на два месяца слег с двухсторонним воспалением легких. Потом пришел в школу записываться в 10-й класс только в первых числах марта, а меня не принимают. Ведь не было никаких документов, что я окончил девятый. «Вы, - говорят, - 9-ый окончили, вот в 9-ый и идите!» Спорили-спорили, потом говорят: «Ну, хорошо, мы вас возьмем, но условно. И если вы за месяц пройдете программу первого полугодия, то мы вас оставим». А моего брата с тем же условием приняли в 8-й класс. Но 10-й это не 8-й, там ведь строго следили за процентом успешно сдавших выпускные экзамены. У нас же все тогда было по процентам. Короче говоря, я проявил максимум усердия, разработал свою методику, и окончил 10-й класс круглым отличником. Все хорошо сдал: математику, физику, химию, астрономию, не говоря уже про литературу. За сочинение мне поставили «отлично» - ни одной ошибочки, недаром я сын словесника. Ведь я еще читать не умел, а уже знал, что такое деепричастие: «Деепричастие отвечает на вопрос - что делая?» Отец же был ведущим методистом по русскому языку в городе и к нему на консультацию приходили педагоги из других учебных заведений, из школ. Кроме того, из педучилища приходили отстающие студенты, с которыми он занимался, а я попутно все это дело слушал. Однажды, даже как-то не вытерпел, сунулся, ответил, и так получил за это от отца. Он понимал, что нужно беречь самооценку своих учеников, и какой-то мальчишка не должен их ущемлять. И потом на будущее он меня строго-настрого предупредил: «Никогда не лезь в разговор! Если хочешь, слушай, но не вступай ни в коем случае!»

А готовить уроки мне приходилось в нашем закутке. Представьте себе, трехоконная изба, в которой фанерной перегородкой почти до потолка нам была отделена комнатушка с одним окном. И все что в ней поместилось – тумбочка и четыре койки с матрасами набитыми соломой, которые нам выдали в педучилище. В углу стояла печурка, лежаночка такая, которую топили дровами. На ней кипятили воду, мама картошку могла сварить, чай грели. Но обычного же чая не было, так мы по совету одного знакомого врача в аптеке покупали черничные порошочки от кишечной боли, сушеный шиповник, заваривали их и пили. Еще каждый день хозяйка продавала нам пол-литровую кружку молока, но это же на четверых. А хлеба получали, считай ничего. Отец как работающий получал четыреста граммов, а мы втроем как иждивенцы всего по двести пятьдесят. Мама ведь не работала, потому что работать там было просто негде.

По профессии мама была учительницей начальной школы. Но после моего рождения она уже больше не работала, а полностью посвятила себя нашему с братом воспитанию. Очень много нами занималась, поэтому мы были, что называется, присмотренные дети, и одетые, и начитанные. Я, например, уже в пять лет начал читать. Как-то мама меня застала в момент, когда я снял с отцовской полки книгу и читал по слогам ее название на переплете - «Литературная энциклопедия». Она услышала, что ее пятилетний ребенок читает такие вещи: «Откуда ты все буквы знаешь?!»

Но учиться было тяжело, потому что в этой избушке не было света. В больших домах электричество было, а в таких старых как у нас, не было. Так мы делали гасики. В аптекарский пузырек в трубочку вставляли подобие трубки из жестянки, из ваты делали фитиль, и заправляли керосином. Вот при огоньке от этого гасика, который стоял рядом на табуретке я и учился. Причем, стола ведь не было, только тумбочка. И я, сидя на своей кровати, на коленях держал картонную папку и на ней и читал, и писал, и считал. А у отца был свой гасик, так он при его свете проверял целые пачки тетрадей. Одну за другой, словно только этим и занимался.

Но даже вот в таких непростых условиях, я успешно окончил 10-й класс. А все потому, что здесь я поступил весьма разумно и дальновидно. Ведь мы заранее знали, какие будут выпускные экзамены, поэтому я рассчитал так, что по тем предметам, по которым будут экзамены, можно иметь не только пятерки, но и четверки. А вот по тем предметам, по которым годовая оценка составлялась только по текущим оценкам, я заранее добился круглых пятерок. Немецкий язык, литературу довольно легко одолел, историю тоже прошел хорошо. А на экзаменах на каждый предмет давали три-четыре дня подготовки, и за это время я мог хоть на профессора подготовиться.

Вот только с военным делом возникли сложности. Когда была теория, например, собрать, разобрать затвор, или даже стрелять, то это все проходило нормально. Но там же по программе были ведь и лыжные занятия, а это по тайге нужно пройти десять километров туда, и десять обратно. Все местные ребята были здоровяки, все с малых лет ходили на лыжах, поэтому эти занятия им были только в радость. А я лыжами тоже с детства увлекался, и в принципе хорошо ходил, но ведь я после воспаления легких при росте 184 сантиметра весил всего 54 килограмма… Пошел вместе со всеми, но выдохся уже на третьем километре. К тому же лыжи были чужие, не пригнанные, в общем, вернулся как мокрая курица когда все уже разошлись.

На другой день с военруком скандал: «Андреев, почему вы…» А как я мог пройти по другому, если совсем выбился из сил, и не мог идти дальше?! Ну совсем же никаких сил не было… Причем этот мерзавец был почти мой земляк, из Великих Лук. Он говорил: пулямет, Ляонтьев, это как раз великолукский местный говорок. В общем, через день дает он мне предписание: «Я вас освобождаю от занятий в школе, но после учебы два раза в неделю будете ходить на «всеобуч»! Вроде как наказал, но мне там было даже лучше. Там же все необразованные были ребята. Как разобрать затвор винтовки, может еще и разберут, а собрать уже не могут. Там нужно нажимать, стебель-гребень-рукоятка, а они все говорили «стебель-гребель-рукоятка». Короче говоря, на их фоне я выглядел довольно прилично. К тому же политруком нашего взвода был начальник «райпромкомбината». Довольно малограмотный мужик, зато начальник, но когда он увидел, что я там что-то рисовал, то поручил мне выпускать боевой листок. В общем, я там был на хорошем счету и в конце получил справку, что «… прошел 100-часовую программу по специальности стрелка, программу усвоил на «отлично». Принес я эту справочку в школу и в графе «военное дело» мне сразу поставили пятерку.

А тут как раз двое местных парней из нашего класса уговорили меня пойти вместе с ними: «Пойдем в военкомат, там висит объявление, что идет набор в авиационно-техническое училище». Я с ними пошел, подал заявление, но медкомиссия меня развернула с треском… Когда взвесили, измерили: «Вы что, болели?» Хотя я даже и думать забыл про это воспаление легких. «Нет, - говорю, - так просто голодали». – «Не годен!» А через две недели опять вызвали в военкомат, но на комиссии меня уже узнали: «Чего вы опять пришли?» Так и так, говорю, тогда же я по училищу был, а сейчас меня по повестке вызвали. Но меня опять признали негодным и дали отсрочку на три месяца.

А чтобы не терять времени я решил пойти учиться. Но у меня же был отличный аттестат, и куда не подаю документы, меня сразу принимают. На всякий случай послал документы в Казань в авиационно-техническое училище, оттуда сразу ответ – «вы приняты с предоставлением общежития, приезжайте к 1 сентября». Но отец был мудрый человек и он меня сразу предупредил: «Куда ты поедешь? Скоро твоя отсрочка закончится, тебя призовут, а это же совсем разные вещи, уйти из дома или из общежития в Казани». Я его выслушал, согласился и подал заявление на физмат в пермский, а тогда Молотовский университет. Но сходил туда всего два-три раза, и чувствую, что нет, моей подготовки не хватает, чтобы там нормально учиться. И как раз в это время мне на глазу вдруг попалось объявление: «Ленинградский военно-механический институт только что эвакуированный в Пермь, осуществляет набор на два факультета: «артиллерийский» и «пулеметно-стрелковое оружие». В Перми ведь находятся огромные мотовилихинские артиллерийские заводы, и видно для них решили готовить военных инженеров.

Я подал заявление, меня приняли, и на первое время даже дали рабочую карточку, по которой я получал 600 граммов хлеба. Жил в это время у тетки, и она меня тоже подкармливала. То в исполкомовской столовой сама не съест и принесет мне какую-то булку, а бывало, что и мясное второе принесет в тарелочке. На кухне у нее была навалена гора картошки, так она мне чуть ли не приказала: «Чисть и жарь картошку на хлопковом масле!» Короче говоря, за те два месяца, что я у нее прожил, она меня фактически поставила на ноги. Я уже весил 66 килограммов, поэтому, когда пришел в военкомат, то медкомиссия меня признала годным.

Но пока все это тянулось, я учился на 1-м курсе артиллерийского факультета. Кстати, в этом институте военное дело преподавал бывший царский офицер. Он носил усики щеточкой, ходил в старинного покроя шинели вместо пальто, в галифе и высоких «буденовских» хромовых сапогах на высоком каблуке. И сам по себе очень смешной человечек был, так еще и смешно говорил: «Смирно! Вольно! Оправиться!» Оправиться – это же значит, просто поправить одежду, а ребята понимали эту команду несколько по-другому и поэтому посмеивались. А однажды с ним произошел просто анекдотический случай. Как-то на теоретических занятиях, которые он вел, вдруг входит студент из соседней группы. Причем, заика, но басистый такой. Входит и говорит: «П-п-п-п-пр…» Тут этот преподаватель к нему подбегает: «Встаньте по команде смирно и теперь говорите!» Тот опять заикается: «П-п-п-п-преподаватель п-п-п-просит Ц-ц-ц-цубербиллера!», у нас был такой задачник по геометрии. Преподаватель поворачивается к группе: «Кто здесь Цубербиллер?» Все, конечно, легли… Так вы знаете, кто это оказался? Отчим Константина Симонова. Уже потом я читал его воспоминания, и там он написал о нем очень много добрых слов. Оказывается, своего родного отца Симонов никогда не видел, и его вырастили мать и вот этот отчим, который очень много вложил в его воспитание.

В общем, месяц я там прозанимался, и потом меня призвали. Но в военкомате я просился в артиллерийское училище, а начальник 2-й части, который нами и ведал, кудрявый такой лейтенант Вроватых мне сказал: «Андреев, артиллерийского нет, но есть училище связи. Давай туда, а то тянуть больше нельзя». Я согласился, и мне выписали направление в Свердловское училище связи. Приезжаю, прихожу по адресу, а это монастырь недалеко от центра. И совсем не училище, а трехмесячные курсы, которые выпускают радиотелеграфистов 3-го класса со званием ефрейторов. Ну, курсы так курсы, ладно.

Вначале как у всех, поселили в отдельную казарму на карантин. Но эта казарма больше напоминала притон. Потому что все ребята оттуда бегали на рынок, сапоги с себя продали кто за водку, но по большей части все-таки за хлеб. Остались босыми, никуда послать их нельзя, так они сидели на верхних нарах и играли в карты.

Потом, наконец, распределили по ротам, и я попал в 5-ю во 2-й или 3-й взвод. Начали учиться, и тут уж за нас принялись всерьез. Из одиннадцати часов занятий в день, мы по девять часов сидели в зуммерном классе и учились принимать морзянку на слух. Вначале размеренно с небольшой скоростью, постепенно увеличивая ее. 3-й класс радиотелеграфистов - это 60 знаков в минуту, т.е. в секунду надо было принять успеть знак, либо букву, либо цифру. А оставшееся время отрабатывали передачи на ключе. У каждого был зуммер, сидели и долбили. Потом друг другу давали какие-то телеграммы. Один передает, другой принимает, и так целый день.

Отбой был в одиннадцать часов вечера, а подъем в шесть утра. Физзарядку проводили на улице, прямо на снегу, а мы в одних рубашках и бумажных бриджах и галифе. На ногах носили обмотки, но на физзарядку их просто не успевали одевать, поэтому выбегали прямо в ботинках на босу ногу.

Помню, с какой радостью наш взвод пошел в наряд. Распределили, кого, куда и я попал на кухню. В монастыре было несколько церквей, и в одной из них располагалась курсовая кухня. А там меня старшина направил в помощники к повару, мыть посуду. Большие такие кастрюли, бачки, половники, баки, вмонтированные в печку. В одном варили первое, в другом второе. На первое варили гороховое пюре, а после него на дне котлов оставался осадок гороха, довольно противный, но и за ним ко мне подходили, и я его накладывал. И главное сам понемножку все время ел. Второе – либо картошка, либо манная каша, там тоже оставался осадок, причем подгорелый. Но самое сладкое место это - хлеборезка. В общем, в первый же день я там сильно объелся. Потом сходил в хлеборезку, там была кислая квашеная капуста, так я еще этой капустки поел. Увидел, что в бачке хлопковое масло, а рядом стоит кружка, наполненная наполовину, так и ее выпил... Короче говоря, подвела меня жадность голодных людей. Ведь кормили нас очень плохо, доходило до того, что из-за хлеба дрались прямо за столами. Ведь хлеб как делили? Его же выдавали на целый стол, а это двадцать человек. Разрезали на порции, потом кто-то поворачивался спиной и говорил, кому отдать пайку. Но зачастую, тот, кто говорил, был из той же шайки, что делила хлеб, и у них уже все было заранее оговорено. Третьему, седьмому и десятому, например, будут самые большие порции. В общем, объегоривали так, поэтому и драки и ссоры случались из-за этого. И, конечно, объевшись всего, я отравился. Через некоторое время меня начало тошнить, только успел выбежать на крыльцо кухни, как меня начало рвать.

В санчасти поставили диагноз - дизентерия. Вызвали скорую помощь и отправили в городскую инфекционную больницу. Там в основном лечились мужики из трудармии, и я с ними пролежал двадцать дней. В принципе меня могли выписать и раньше, но мой лечащий врач, женщина, просто сжалилась надо мной. Она ведь видела насколько я тощий и истощенный.

Через двадцать дней вернулся на курсы, а мне говорят: «Андреев, тебя придется сейчас отстранить от занятий. Мы уже начинаем писать контрольные, а ты слишком много пропустил, поэтому еще раз пройдешь курс обучения с ротой из нового набора». Но я как только представил, что мне опять предстоит такая голодная жизнь, то стал просить, чтобы меня оставили. Ведь получилось что? Еще в самом начале на мандатной комиссии всем задавали один вроде бы простенький вопрос: «Знакомы ли вы с азбукой Морзе? Приходилось ли уже ее изучать или, может быть, флажковый семафор?» Но смотрю, некоторые радостно говорили: «Да, изучал!», а им сразу от ворот поворот. Поразмыслил, как так, тех, кто не знал, оставляют, а кто знал, отправляют в воинскую часть. Поэтому и сказал: «Не знаю», хотя флажковую азбуку мы изучали еще в школе в Торжке, и я ее довольно неплохо знал. И я опять, как прирожденный методист, уловил тогда главное правило: «Не раздумывайте, не считайте, сколько знаков, просто постарайтесь уловить мотив!» Вот, например, два тире и три точки – это семерка. Что семерка поет? Она словно просит: «Дай, дай закурить!» Значит, если услышишь: «Дай, дай закурить», так сходу и пиши семерку. В общем, я все-таки попросил меня оставить и комвзвода согласился: «Ладно, давай попробуй!» А инструкторами там служили девушки, которые еще до войны на гражданке работали телеграфистками. Все они были радиотелеграфистами 1-го класса, а значит, принимали в минуту больше 90 знаков. 75 знаков – это 2-й класс, а нам нужно было выучиться принимать 60 знаков. Короче говоря, я остался и стал себя тренировать.

Над каждой буквой корпел, если она не ясно поет, придумывал мелодию. Например, буква «А» – точка тире. Что она поет – «Куда?» Поэтому если слышу: «Куда?», значит, это буква «А». А если «Куда, Куда» – буква «Я». Вот так я на каждую букву старался придумать мотив, и заставлял себя воспринимать их именно, как мотив. И одна девушка-инструктор мне немного помогла. Два или три раза мы с ней по часу позанимались, учила меня воспринимать на слух. Короче говоря, сдавать первую контрольную я пошел вместе со всеми. Сделал пять или шесть ошибок и, конечно, получил двойку. Ведь там все предельно просто: одна ошибка – двойка, ни одной ошибки – пятерка. Других оценок просто не ставили, потому что телеграфист не должен делать ошибок, он должен принимать совершенно машинально. Но все равно все инструктора сильно удивились, потому что некоторые из курсантов в пятидесяти знаках делали по шестьдесят ошибок. А мои пять-шесть ошибок на этой стадии обучения считались вполне нормальным результатом. Поэтому меня оставили, и я занимался вместе со всеми.

Так мы проучились три месяца, но нас почему-то не трогали, продолжали заниматься дальше. Наконец, на пятом месяце прекратили с нами все занятия и нашу роту стали распределять по частям. По очереди вызывали в штаб и кого в Челябинск в танковую бригаду, кого в Свердловск, кого в Пермь. Наша компания постепенно редеет, а мы ничем не занимаемся. Только ходим в столовую, едим за отдельным столом, в общем, хорошо живется, но как-то тревожно. В конце концов, нас осталось всего шестеро, и до нас дошли слухи, что нас оставляют на курсах в качестве командиров отделений. Насколько я понял, там существовала такая традиция, что с каждого курса оставлять инструкторами по шесть лучших курсантов. С одной стороны приятно, а с другой трагедия. Потому что даже подумать было тошно, что придется остаться там на еще один курс.

И тут один из наших инструкторов, старший сержант Овчинникова, кудрявая такая девушка, говорит: «А я ухожу с курсов!» - «Как уходите?! Куда? Что?» - «Я записалась в добровольческий уральский танковый корпус. В штабе в такой-то комнате сидит майор, начальник радиосвязи вновь формируемого корпуса и желающие могут подать ему рапорт». И мы вшестером сразу пошли к этому майору и написали рапорта. Потом нас вызвали в штаб, выдали направление и отправили в Нижний Тагил. Приезжаем, являемся по адресу, куда надо, а это здание технического училища, в котором формируются две артиллерийские части. В главном корпусе - самоходный полк, а дивизион «катюш» в небольшом бараке. Всех шестерых нас направили в этот дивизион «катюш», и пятеро попали во взвод связи.

В том числе и мой приятель Кузняев Иван Иванович, который просто шикарно работал на рации. Правда, вид у него был далеко не военный: маленький, толстенький, но при этом весь дивизион его звал исключительно - Иван Иванович. Даже командир дивизиона так его называл. Не Кузняев, не ефрейтор, а исключительно - Иван Иванович. Хотя он был мой ровесник, 1924 года рождения. До войны он жил в Ленинграде с матерью, и видно она его очень лелеяла, баловала, потому что уж очень он любил покушать. Особенно сладкое. Бывало, сядем с ним и как начнем вспоминать домашние довоенные кушанья, только аппетит друг другу раздразним. Так вот на фронте он стал моим бессменным напарником. Нас так и звали - Дон Кихот и Санчо Панса, потому что один высокий и худой, а другой маленький и толстенький.

Но когда мы выходили на наблюдательный пункт, и нужно было идти пять километров до передовой, то он страшно уставал: «Давай, отдохнем!» Я сам из интеллигентской среды, довольно слабого телосложения, хрупкий, не очень сильный юноша, но когда мы, например, шли с разведчиками, то я себе никогда не допускал такого сказать: «Ребята, давайте, отдохнем!» Если кто-нибудь из разведчиков сам предложит, это да, тогда я с удовольствием отдыхал. Но первый никогда не предлагал, заставлял себя идти через не могу. Не из каких-то убеждений, нет, просто была во мне вот такая интеллигентская выносливость. А вот простецкий человек иногда не перенесет, завоет, застонет.

В Нижнем Тагиле мы провели где-то месяц. Получили радиостанции. Их было несколько видов: устаревшая 5-ОК, РБ - радиостанция ближнего действия, батальонного звена. Но больше РСБ - радиостанция среднего бомбардировщика, это стационарная рация, которые обычно были установлены в машинах. Меня, ефрейтора, назначили начальником рации, и у нас было два сундука. Один с приемопередатчиком весил десять килограммов, а деревянный сундучок с батареями и аккумулятором весил чуть тяжелее - двенадцать килограммов. Поэтому я носил батареи, а Ивану Ивановичу давал саму рацию. И только потом нам прислали модернизированную РБ, тоже в металлическом ящике. А заканчивали войну с РП-12, которую любили больше всего. Потому что этот приемопередатчик можно было нести на спине, он удобно закреплялся ремнями в вертикальном положении. А РБ болтался, как сундук. В общем, в Нижнем Тагиле мы пробыли совсем недолго. Получили радиостанции, немножко строевой позанимались, и потом получили «катюши», которые впервые в жизни и увидели.

Какие установки?

М-13. Причем не на трехосных машинах, а на двухосных «шевроле». Это тоже была хорошая машина: две ведущие оси, проходимость большая, но, конечно, послабее, чем «студебеккер». И только уже потом в Польше наши установки переставили на «студебеккеры», а «шевроле» списали. Устроили нам в Нижнем Тагиле и учения со стрельбами. Выезжали на артиллерийский полигон где-то в лесу и там, на охраняемой территории проходили учения. Один раз даже несколько танков ходили в атаку с пехотой, а перед этим устроили подобие артподготовки, и мы туда давали залп. Тогда мы впервые увидели знаменитый залп «катюши».

Наконец 3-го июня 1943 года погрузились в эшелон и двинулись на запад. Думали, едем сразу на фронт, но ошиблись. Обогнули Москву, Нарофоминск и приехали на станцию Кубинка, где формировались части 4-й Танковой Армии, и в которую включили и наш 30-й Уральский Добровольческий Танковый Корпус. Какое-то время там еще немножко пробыли, а потом на эшелоны и вперед…

С каким настроением ехали на фронт?

С нормальным. А главное были довольны, что освободились от этой неустроенной обстановки курсов. Ведь там и голодно было и холодно. Заступаешь дневальным в наряд по роте, а старшина тебе приказывает: «Найти дров и отопить расположение! Но помните – воровать дрова, я вас не по-сы-лал!» То есть идите и украдите, но если вас схватят, то старшина вас не посылал. А найдите, где хотите… Обычно воровали у офицерского общежития, потому что им все время привозили дрова. И все роты туда дневальных посылали. Кого-то ловили, а кто половчее, тот приносил несколько охапок дров, так и топили. А это же монастырь, помещения огромные. Обычно в монастырях кельи крохотные, а там большие, видимо какие-то складские помещения, метров по пятьдесят каждая. С одной стороны находились классы, в которых мы занимались. В них столы стояли, на них зуммеры, которые пищали при нажатии ключа. А с другой стороны узкий коридорчик, заставленный двухэтажными нарами, на которых спали все три взвода нашей роты.

Когда давали команду «отбой», то за короткое время надо было успеть снять ботинки, смотать обмотки, а портянки положить на ботинки сверху, чтобы утром сразу вскочить и надеть. А кто не успел, допустим, штаны снять, а уже сигнал подали, то залезали под одеяло, и под одеялом, когда никого уже не было, ни дневальных, ни дежурных по роте, стягивали с себя все. А некоторые даже гимнастерку не успевали снять и ложились прямо так. Но дежурные ходили и проверяли. Наши верхние нары еще не очень, а у нижних могли просто стянуть одеяло и смотрели: «А, в штанах! Подъем!» И уводили их мыть, например, коридоры. Кстати, мытье полов там было очень оригинальным. На пол выливали ведро воды, шваброй растирали, потом гнали эту воду в уголочек и собирали ее в ведро.

Прибыли на фронт чуть севернее Орла. Запомнил, что мы находились где-то между маленькими городками Болхов и Белев. Вначале нашу 4-ю Танковую Армию зачислили в состав Западного Фронта, но буквально через день или два нас включили в состав Брянского Фронта. Наконец своим ходом двинулись в сторону передовой. Но продвигались очень медленно, иногда целыми днями стояли на месте, потому что немецкая авиация по всей Курской дуге действовала очень активно. Особенно досаждали их пикирующие бомбардировщики «Юнкерс»-87, которые за форму неубирающихся шасси у нас прозвали «лапотники». Самолет с очень хищным силуэтом, в пикировании очень быстрый и изворотливый. Большие двухмоторные бомбардировщики не обладали такой маневренностью, а эти прилетали и начинали змейкой пикировать один за другим. Из пике выходит, становится опять в строй и так несколько раз, пока все бомбы не сбросят.

На отдых мы обычно располагались на целине, в лесах. Все поля были засеяны, уже колосилась почти спелая пшеница, а мы невзирая ни на что, рыли окопы и этой золотистой соломкой маскировались, чтобы нас не было видно. А машины и зарывали, и снопами укрывали, но все это в полях. Зато наши штабы и всякие подсобные подразделения почему-то всегда стремились располагаться в деревнях, вообще в населенных пунктах. А немецкая авиация в основном их и бомбила в первую очередь, а на нас иногда если и сбросят, то совсем немного. Я, например, переживал этот стресс, лежа в ровике глубиной по колено. Глубже и не рыли почти никогда, просто некогда было, потому что все время меняли позиции, да, и честно говоря, было просто лень. А так по колено вырыл, считай все, в нем уже можно уберечься. И во время налетов я обычно лежал в ровике на спине, смотрел на небо и грыз черные сухари из НЗ. На фронте ведь хлеба негде было достать, поэтому нам почти всегда выдавали черные сухари. Причем, если бы их сушили по правилам, то они бы крошились, а эти фронтовые были настолько твердые, словно подметка от сапог. Хорошо у нас к рации прилагались плоскогубцы, ими отломишь кусочек, и потом его во рту долго-долго сосешь. Зато это успокаивало. Лежишь себе, усиленно грызешь кусочек сухаря, и смотришь наверх, наблюдаешь как эти «лапотники» выстраиваются, пикируют и бомбят. Словно там на небе был такой экран, по которому показывали интересный, но и очень опасный, конечно, фильм...

Потом, наконец, мы приблизились к передовой линии, и наш Уральский Добровольческий корпус принял боевое крещение в очень тяжелом бою на реке Злынке. Временная линия фронта шла как раз именно по этой речке, а наш дивизион поддерживал огнем 29-ю Гвардейскую Мотострелковую Бригаду, которой приказали взять на том берегу большое село Злынка.

Один артиллерийский дивизион мотострелковой бригады из своих 76-мм орудий целый день прямой наводкой обстреливал эту деревню. Вернее не всю деревню, а немецких наблюдателей и пулеметчиков, которые засели на церковной колокольне. Там же стояла каменная церковь с высокой колокольней, но к концу дня от нее остался словно обглоданный кукурузный початок… Мы тоже дали залп батареи по второму, невидимому для нас рубежу немецкой обороны, в общем, к вечеру совместными усилиями Злынку освободили, а немцы отступили на шесть километров. И дальше так и пошло: весь день они твердо стоят на месте, а ночью отходят на шесть километров на заранее подготовленный рубеж обороны. Вот так по шесть километров в день мы за ними и двигались. В этих жестоких боях просто геройски проявила себя наша мотострелковая бригада. Ребята показывали исключительный героизм, исключительную настойчивость, отдавали все, но сколько их там полегло… Просто колоссальное количество… Например, вся переправа через Злынку была усеяна трупами наших уральцев… А ведь это были отборные люди: коммунисты, комсомольцы с уральских заводов, самые преданные и очень рвавшиеся в бой... Ведь все вооружение для нашего Добровольческого Корпуса было изготовлено на уральских заводах сверх плана. И лучших людей подарили Родине и вооружение. Кстати, для этой мотострелковой бригады каждому бойцу подарили стальной нагрудный панцирь, который ремешками застегивался на спине. Он закрывал всю грудь и немножко прикрывал бока, т. е. прикрывал только спереди. Эти панцири вполне защищали при штыковом бое и от скользящих осколков, но если пуля шла перпендикулярно, то она его свободно пробивала. И вот лежали бойцы с пробитыми панцирями на груди, все в дырах... Причем, в бою этот панцирь только мешал, ведь эта лишняя тяжесть, на солдате же и так столько всего. Мы, например, в первых боях еще таскали с собой противогазы. Хорошо, вещмешок был тощий, только эти сухари там лежали. И вот ему идти в атаку, а у него за плечами вещмешок, противогаз, гранаты, патронташ. Причем эти патронташи - текстильные сумочки для винтовочных патронов, у нас ведь вначале у всех были винтовки, автоматы были только у командиров, были очень неудобными. Болтались на ремне как непонятно что, и вот при этом всем солдатам еще на грудь напяливали эти щитки весом в несколько килограммов. Поэтому их очень быстро перестали надевать, и больше я такого вооружения ни у кого не видел. И каски тоже были неудобными. Ведь было как: пилотку нахлобучивали чуть ли не на уши и уже на нее надевали каску. Потому что наша каска имела внутри такие бумажные язычки, которые схватывались, и завязывались пеньковым шнурочком, и на этом они держались. Правда, был еще ремешок вокруг подбородка, но ровно каска все равно не держалась и все время ездила на голове. Другое дело у немцев. У них внутри каски были приварены металлические кронштейны, там надевалось кольцо, обтянутое кожей, и когда они эту каску надевали, то она сидела на голове как влитая, а между черепом и каской оставался небольшой воздушный зазор. Но нам, к сожалению, трофейные каски нельзя было использовать, потому что по ее характерному силуэту даже издали было сразу видно, что фриц. Правда, иногда я видел, что некоторые наши регулировщики на дорогах стояли в черных немецких касках. Но вообще, у нас немецкое обмундирование и у командования и у солдат вызывало неприязнь, поэтому на себя его не напяливали. Тем более, в нашем отборном корпусе у всех было очень хорошее обмундирование, пошитое из английского сукна.

Один артиллерийский дивизион мотострелковой бригады из своих 76-мм орудий целый день прямой наводкой обстреливал эту деревню. Вернее не всю деревню, а немецких наблюдателей и пулеметчиков, которые засели на церковной колокольне. Там же стояла каменная церковь с высокой колокольней, но к концу дня от нее остался словно обглоданный кукурузный початок… Мы тоже дали залп батареи по второму, невидимому для нас рубежу немецкой обороны, в общем, к вечеру совместными усилиями Злынку освободили, а немцы отступили на шесть километров. И дальше так и пошло: весь день они твердо стоят на месте, а ночью отходят на шесть километров на заранее подготовленный рубеж обороны. Вот так по шесть километров в день мы за ними и двигались. В этих жестоких боях просто геройски проявила себя наша мотострелковая бригада. Ребята показывали исключительный героизм, исключительную настойчивость, отдавали все, но сколько их там полегло… Просто колоссальное количество… Например, вся переправа через Злынку была усеяна трупами наших уральцев… А ведь это были отборные люди: коммунисты, комсомольцы с уральских заводов, самые преданные и очень рвавшиеся в бой... Ведь все вооружение для нашего Добровольческого Корпуса было изготовлено на уральских заводах сверх плана. И лучших людей подарили Родине и вооружение. Кстати, для этой мотострелковой бригады каждому бойцу подарили стальной нагрудный панцирь, который ремешками застегивался на спине. Он закрывал всю грудь и немножко прикрывал бока, т. е. прикрывал только спереди. Эти панцири вполне защищали при штыковом бое и от скользящих осколков, но если пуля шла перпендикулярно, то она его свободно пробивала. И вот лежали бойцы с пробитыми панцирями на груди, все в дырах... Причем, в бою этот панцирь только мешал, ведь эта лишняя тяжесть, на солдате же и так столько всего. Мы, например, в первых боях еще таскали с собой противогазы. Хорошо, вещмешок был тощий, только эти сухари там лежали. И вот ему идти в атаку, а у него за плечами вещмешок, противогаз, гранаты, патронташ. Причем эти патронташи - текстильные сумочки для винтовочных патронов, у нас ведь вначале у всех были винтовки, автоматы были только у командиров, были очень неудобными. Болтались на ремне как непонятно что, и вот при этом всем солдатам еще на грудь напяливали эти щитки весом в несколько килограммов. Поэтому их очень быстро перестали надевать, и больше я такого вооружения ни у кого не видел. И каски тоже были неудобными. Ведь было как: пилотку нахлобучивали чуть ли не на уши и уже на нее надевали каску. Потому что наша каска имела внутри такие бумажные язычки, которые схватывались, и завязывались пеньковым шнурочком, и на этом они держались. Правда, был еще ремешок вокруг подбородка, но ровно каска все равно не держалась и все время ездила на голове. Другое дело у немцев. У них внутри каски были приварены металлические кронштейны, там надевалось кольцо, обтянутое кожей, и когда они эту каску надевали, то она сидела на голове как влитая, а между черепом и каской оставался небольшой воздушный зазор. Но нам, к сожалению, трофейные каски нельзя было использовать, потому что по ее характерному силуэту даже издали было сразу видно, что фриц. Правда, иногда я видел, что некоторые наши регулировщики на дорогах стояли в черных немецких касках. Но вообще, у нас немецкое обмундирование и у командования и у солдат вызывало неприязнь, поэтому на себя его не напяливали. Тем более, в нашем отборном корпусе у всех было очень хорошее обмундирование, пошитое из английского сукна.

В общем, так постепенно, по шесть километров в день продвигались вперед. Даже успели привыкнуть к этому ритму. Весь день бомбим, атакуем, кладем залпы и прочее, а как наступает темнота, немец отходит. А мы продолжаем идти за ним, и к утру и мы, и немцы уже на новых позициях. Но эти бои были с очень большими потерями, потому что мы не просто их обстреливали, а все время атаковали, атаковали, атаковали... Сколько дней мы так наступали, я уже и не помню. Неделю, может больше, нет, не вспомню. Но в один из дней на наш участок свезли артиллерийские части, и мы все вместе как дали массированную артподготовку, то после нее весь корпус вошел в прорыв и за один день мы продвинулись сразу на двадцать километров. Вот только с этого момента у нас пошла маневренная война, как и положено танковым частям. Почти сразу после этого осуществили еще один прорыв и захватили станцию Нарышкино, фактически перерезав железную дорогу Орел-Брянск. Тем самым немецкая группировка в Орле лишилась важнейшего пути снабжения, и это, конечно, способствовало тому, что наши войска, наступающие с востока, взяли Орел скорее и с меньшими потерями. А нас после этого повернули за запад, в сторону Брянска, освобождая по пути небольшие городки: Карачев, Белые Берега, станция Белобережская. До самого Брянска мы не дошли, повернули на юг, брали Трубчевск, а за тяжелые бои при освобождении станции Унеча наша 29-я Мотострелковая Бригада даже получила почетное наименование «Унечской».

Какой была лично ваша роль в этих боях?

Пока наступление развивалось медленно, вполне хватало и телефонной связи. Хотя мы тоже ходили с разведчиками на НП, но там обычно пользовались только телефонной связью. Кому охота мучиться с радиостанцией, когда тут по прямому проводу можно спокойно разговаривать?

А с ней разве мучения?

Определенные, конечно, ведь зачастую из-за помех было плохо слышно. К тому же нужно было кодировать разговоры. Но у нас только поначалу строго кодировали, а потом привыкли к условному кодированию. Хотя шпионаж был, с немецкой стороны шло постоянное слежение за нашей радиосвязью, особенно когда попадались власовские части. Кстати, местное население нам жаловалось, что у них зверствовали не столько немцы, сколько наши русские полицаи. И лишь когда телефонная связь обрывалась, тогда, конечно, наступал наш черед. Но такое случалось редко, повторюсь, обычно обходились телефонной связью, а нас держали на крайний случай. Например, однажды командование нашего дивизиона потеряло связь со штабом артиллерии корпуса и нас с напарником послали его найти, и оттуда помочь связаться.

Пошли, но ведь толком и не знали где искать, поэтому блудили по нашей стороне. Там же такая однотипная местность: ровное плато, изрезанное небольшими оврагами, по которым текли ручьи и речки, а вдоль них обычно шла проселочная дорога. Ходили по этим заросшим дубовым кустарником оврагам, искали. В одном месте вышли на зеленую полянку, а там сидит группа военных. Я, было, хотел пойти спросить у них, но присмотрелся, а там девять человек в генеральских погонах. Девять генералов, да еще всякие старшие офицеры. Ну, думаю, не иначе как тут штаб Фронта проводит выездное совещание. Говорю напарнику: «Нет, Иван Иванович, пойдем-ка лучше прочь отсюда, пока нас не заподозрили. А то посмотрят, что ходят тут какие-то двое с радиостанцией и скажут, что мы переодетые немецкие шпионы». Развернулись и ушли оттуда, но охрана на нас действительно покосилась. Туда-то мы прошли свободно, а обратно автоматчики нас очень внимательно, буквально обшарили глазами. Тем более, на нас было хорошее суконное обмундирование, яловые сапоги и это вполне могло вызвать определенное недоверие. Благополучно оттуда ушли, но штаб артиллерии корпуса так и не нашли. Но на наше счастье с ним и без нас уже установили связь.

А вот когда пошли в прорывы, то тут уже нас задействовали гораздо чаще. Ведь стала действовать разведка, появились бродячие наблюдательные пункты. Раньше они были только стационарные – окоп, в котором наши разведчики сидели целый день. А в прорывах то здесь, то там, то еще где-то, поэтому радиосвязь была нужна постоянно. Но если брать по большому счету, то на Курской дуге нас все-таки мало использовали. Зато сколько мы там километров исходили, сколько земли перекопали. Ведь когда попадали под бомбежку или артобстрел, то землю буквально грызли, чтобы хоть чуть-чуть зарыться. Но лично мое боевое крещение прошло и трагично и немножко комично одновременно.

Когда мы еще не вступили в бои, но уже слышали музыку «передовой», в один из дней слышу, как начальник штаба дивизиона говорит нашему начальнику связи: «Надо сейчас радистов закинуть на наблюдательный пункт!» Посадили нас двоих с напарником в кузов «доджа», и поехали в какую-то деревню. Едем, вдруг машина останавливается, и слышим голоса. Наш лейтенант отдергивает брезент: «Вылезайте товарищи, дальше проезда нет! Дорога простреливается с фланга, поэтому пробирайтесь пешком. А если начнется обстрел, то продвигайтесь перебежками. Найдете наблюдательный пункт корпуса, - или штаба артиллерии корпуса, уже не помню точно. - Доложитесь, и вам скажут, что дальше делать». А сам тут же разворачивает машину, и уехал.

Пошли мы по этой дороге, трусим легкой трусцой. Наши 10-и и 12-киллограммовые сундуки бьют нам по лопаткам и спинам. Причем даже не с автоматами, а с трехлинейками, слава богу, что хоть без штыков. А на головах каски, которые только мешают, подпрыгивают, съезжают то налево, то направо. А главное, дорога, действительно, обстреливается. Снаряды ложатся то слева, то справа, а мы же новички совсем на фронте, только и успевали немного втянуть голову в плечи. И вдруг вылетает на дорогу какой-то пехотный лейтенант с пистолетом в руке. Наводит его на нас, а глаза безумные, пьяные: «Куда машину бросили?! А ну назад к машине!»

Смотрю, а на нейтральной полосе ближе к немцам стоит крытая брезентом наша грузовая машина. Немцы по ней немцы ведут огонь с разных сторон, но в нее не попадают. Но чья это машина, как она там оказалась, не знаю. Беру под козырек: «Товарищ лейтенант, расчет радистов такой-то радиостанции выполняет задание». – «Молчать!» Наводит на меня пистолет: «А ну назад!» А глаза совершенно безумные от страха и пьянок... И нам ничего не оставалось делать, как повернуть обратно и бежать назад. Отошли немного, оглянулись, увидели, что он куда-то исчез в кусты, и пошли в обход, чтобы опять ему не попасться. А еще до встречи с ним случился такой момент.

|

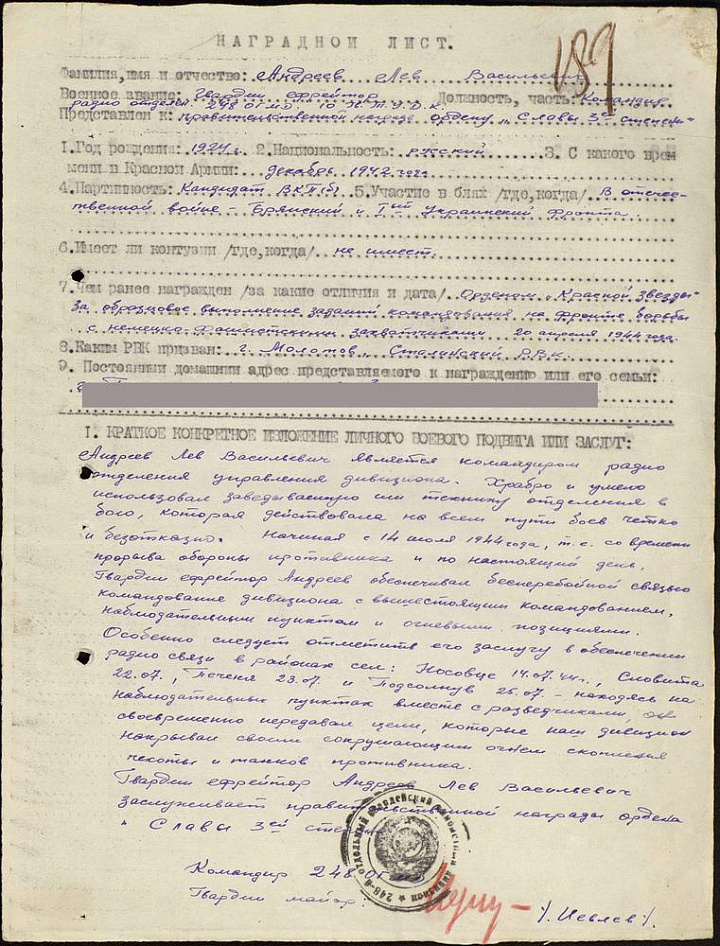

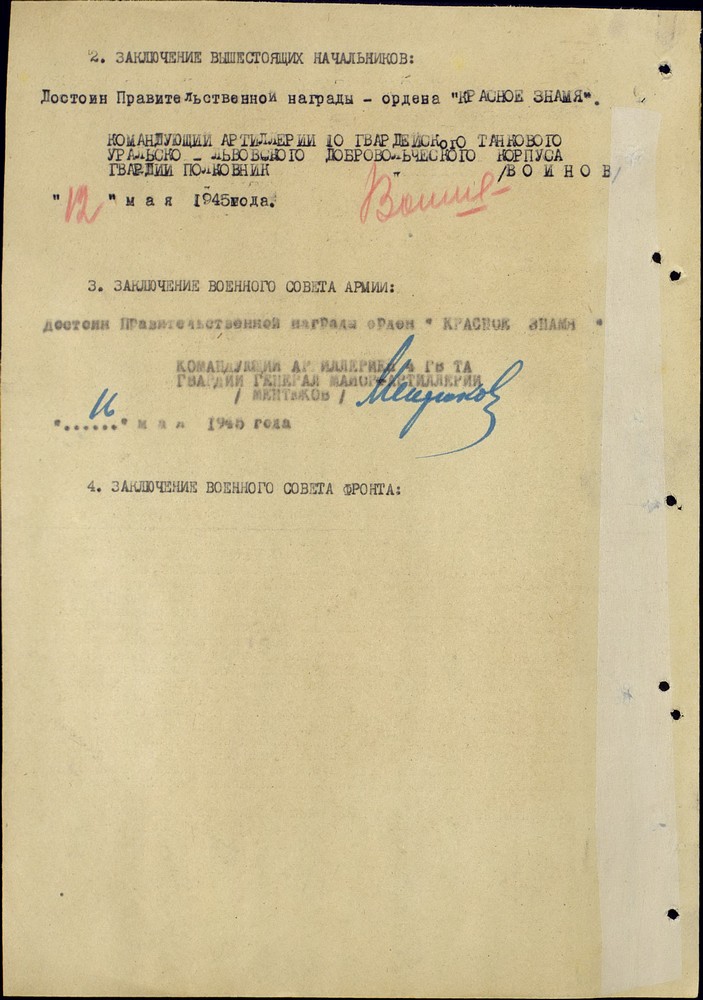

Командир отделения радио погибший под Каменец-Подольском Гвардии сержант Шаварин В.Н. с сестрой, предвоенный снимок |

Бежим, и вдруг свист нескольких снарядов, и близкий разрыв. Мы сразу рыбкой в кювет. Но у Кузняева приемопередатчик был на жестких ремнях, и он так не прыгал на спине. А у меня этот деревянный сундук с батареями и аккумуляторами, когда я летел, подпрыгнул, каска свалилась, и меня прямо по затылку очень сильно грохнул. Я почувствовал удар в затылок и страшную боль. Лежу в кювете, уткнувшись носом в землю, и думаю, вот так судьба, в первом же бою, когда еще и бой не начался, а меня уже прикончили… Лежу, не шевелюсь, боюсь тронуть затылок, не течет ли кровь… Тут мой Иван Иванович подползает на четвереньках: «Лев, ты что?» - «Посмотри, у меня на затылке все в порядке?» Он посмотрел, крови нет, все хорошо. Это было мое первое фронтовое «ранение»…

Потом все-таки добрались в деревню, нашли НП, а там начальник артиллерии корпуса, полковник. Доложился, и нам приказали окопаться с другой стороны избы, а если мы понадобимся, то нас позовут. Но только вырыли себе ровик и развернули рацию, как прибегает лейтенант, ординарец этого полковника: «Нужно срочно передать радиограмму!» Начинаю кодировать, но полковник меня сразу оборвал: «Убери, будешь это делать в другом месте! Давай мне микрофон!» Дал ему переговорную трубку и слышал его приказ: «Ориентиры такие-то. По готовности немедленно дать залп!» Буквально через несколько минут, батарея уже стояла на огневой, и мы увидели свой первый фронтовой залп. Где-то на горизонте, широкой такой полосой поднялись разрывы… Вот это был самый первый бой в котором мы приняли непосредственное участие. Мое боевое крещение и первое «ранение», после которого башка у меня потом еще долго болела. Ведь когда я прыгнул, то меня металлической обкладочкой этого сундука крепко бабахнуло…

Но до Брянска мы не дошли совсем чуть-чуть, нас почему-то отвели назад. Расположились в каком-то лесочке, но пробыли там всего день или два, и нас перевели в другой лес. Настоящий сосновый, что называется, мачтовый, совершенно шикарный и огромный по площади. И получили команду располагаться на зимние квартиры. Ох, какие мы там чудесные землянки строили. Среди нас ведь было много настоящих плотников, так они клиньями раскалывали бревно, потом топорами вытесывали плоскость, и получались такие пластины, которыми обделывали землянки изнутри. Правда из них все время текла смола, целые капли висели, и если касался их одеждой, то приклеивался. Потом приходилось бензином оттирать. В общем, в том лесу мы выстроили образцовый лагерь. Для каждого отделения, для каждого расчета построили отдельные полуземлянки размером примерно шесть на шесть метров. С бревенчатыми балками и стенами, в каждой было вырезано окошко.

Наши телефонисты тоже были мастеровые люди, так они сходили на ближайшую железнодорожную станцию Левобережную, которая была вся сожжена, притащили оттуда обгорелое железо и сделали из него три печки. Себе, т.е. в землянку телефонистов, в землянку радистов и в офицерскую землянку, где жили начальник связи и начальник разведки. Печурка стояла на четырех ножках и труба такая, которую врывали в землю, и она уже выходила наверх. Дневальные обычно ночью подтапливали ее, дремали около печки, а мы все спали на земляных нарах. Наложили на них еловых лап, а поверх шинели, плащ-палатки, так там и почивали. И в каждой батарее сделали «линейку». У нас, например, была «линейка» на два взвода и на управление дивизиона. На связь и на разведчиков. Вот тут я впервые начал раскрывать свои художественные способности, когда оформлял эту «линейку».

Что значит «линейка»?

Дорожка, тропинка. Ее засыпали желтым песком, но там же песчаная почва. Сделали на свою голову… Потом ведь командиры заставляли дневальных подметать ее, собирать веточки. А перед входом в землянку я даже сделал две клумбы. Там рос очень хороший, почти бархатный мох. Так мы его насобирали, и все землянки сверху обложили этим мохом - получились такие зеленые бархатные холмики. Вдоль этой дорожки между соснами соорудили бордюр из этого мха. А еще мне наши плотники вытесали сосновые двухсторонние доски, которые прибили гвоздями напротив янтарных сосен, и на них я писал лозунги. А краска знаете, какая была? Бензином разводили содержимое немецких ракет. Ракеты были зеленые и красные, так что и краски у меня были зеленые и красные. Какое-то вещество, которое при горении давало красный свет, а когда бензином развел, получилось темно-красная краска. И я писал ею лозунги: «Ни шагу назад!», «Вперед на запад!», и наш гвардейский лозунг - «Победа или смерть!» Писал их кисточкой на досках и ребята прибивали их на сосны. И еще что придумал. Вдоль линейки я устроил песчаные клумбочки: обложил их мхом, и на них разными лесными ягодами: красными, зелеными, волчьими, я выкладывал не только лозунги, но даже и гвардейский знак. Такой овальный, с красным знаменем, а под ним надпись - «Вперед на запад!», например. Но прошел небольшой дождичек, и мой лозунг немножко размыло. Но как! С лозунга «Вперед на запад!» смыло две буквы: П и А, и получилось – «Вперед назад!» Ну, всем же понятно, что так вышло случайно, но вот начальник связи, дурной, въедливый мужик, начал меня таскать: «Ты, почему это сделал?!» – «Я сейчас все восстановлю». – «Нет, почему именно эти буквы смыло, а не другие?! Потому что ты их нарочно не закрепил!» В общем, он меня уже чуть ли не под «штрафную» подводил… Сам он был из моряков, служил радистом на острове Русский, и вечно всех ругал: «Салага! Салажонок!» В итоге его все за глаза так и прозвали - Салага. Чуть что: «Шухер, салага идет!» Он у нас долго служил, но уже перед самым Берлином сильно разругался с командованием части, и его куда-то убрали. А на его место прислали почти старичка - лейтенант Фиалка. Пьяница! Он вечно был под градусом, поэтому и лицо у него было такое опухшее, а кожа коричневатая, в мелкую морщинку. Связью он почти не занимался, а за телефонную связь у нас отвечал командир отделения телефонистов. Сержант, не могу сейчас вспомнить его фамилию, из Днепропетровска. На гражданке он работал в телефонной сети, и великолепно знал все аппараты, вообще всю технику. Такой с юмором человек, вечно рассказывал какие-то простецкие анекдоты. Даже помню, что его семья была эвакуирована куда-то на Урал.

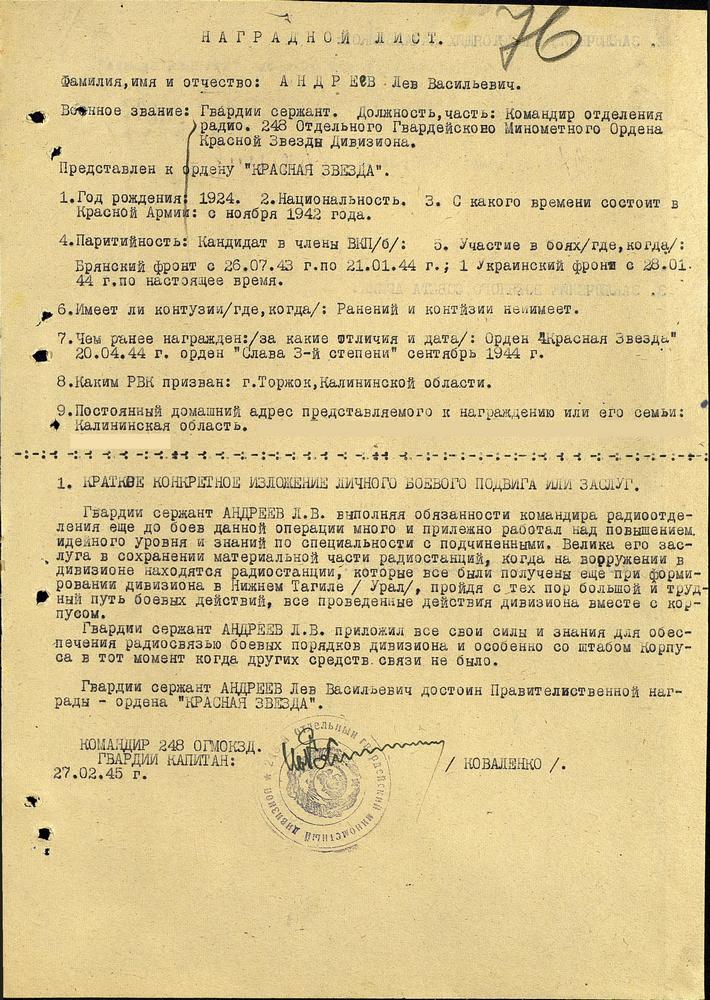

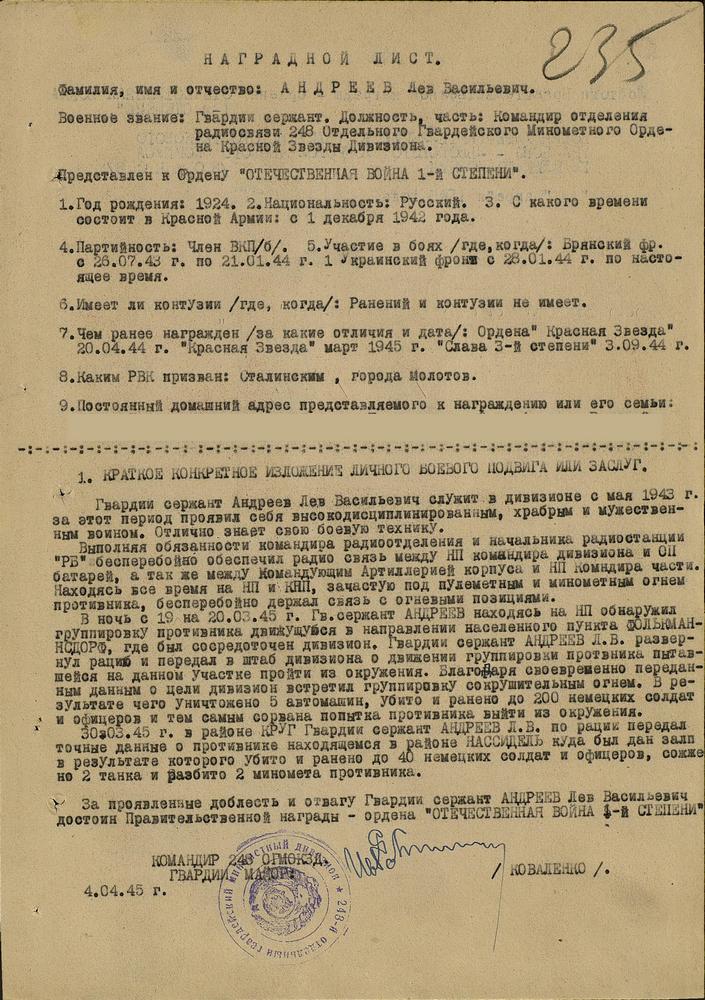

Ну, а за радиосвязь отвечал я, потому что командир радиоотделения не был радистом. Он осуществлял только общее руководство, а непосредственно техникой занимался я. Все мы были при деле, поэтому Фиалке нечем было заняться, и он только и делал, что выпивал. Как говорится, если можно не делать, он и не делал… (На сайте www.podvig-naroda.ru есть выдержка из наградного листа, по которому лейтенант Фиалка Евгений Ильич 1903 г.р. был награжден медалью «За отвагу»: «… Беспредельно отдающийся выковыванию грамотных, преданных социалистической родине связистов. Неустанно работает над собой и над сколачиванием подразделения, способного в любых условиях обеспечить бесперебойную связь. По всем видам боевой подготовки рота имеет первенство, в чем прежде всего личная заслуга тов.Фиалка. Как командир роты тов.Фиалка в любых условиях дня и ночи организует бесперебойную связь своего направления. Связь боевых направлений организованная лейтенантом Фиалка работает безотказно» - прим.Н.Ч.) А фельдшером дивизиона у нас был лейтенант Сапрыкин, который до войны работал где-то в горах на Северном Кавказе. Такой же старый жулик, с такой же морщинистой кожей, и такой же пьянчуга.

Помню, уже как-то в Германии, когда после форсирования Одера образовалась небольшая передышка, и мы несколько дней стояли в каком-то населенном пункте. Половину домика заняли мы, связисты и радисты, а во второй половине расположилась санчасть. Этот самый Сапрыкин с двумя своими старшинами. Это вначале, у него были медсестры, но потом их убрали, и заменили этими медбратьями.

Почему?

Потому что среди мужского состава эти медсестры вели себя очень … в общем, соответствующим образом. И насмотревшись на их вольности, наше командование решило от них избавиться. Отправили их в соседнюю часть, но они и там себя также вели… В общем, зашел я к Сапрыкину в их половину, что-то мне нужно было, и застаю такую картину. Посереди комнаты стоит большой эмалированный тазик, а в нем спокойным пламенем горит какая-то голубоватая жидкость. А эти трое сидят рядом на стульях, и зачарованно смотрят на пламя. Сапрыкин увидел меня, знаком показал на стул, садись. Сел, а они все сидят и сидят. Наконец, огонь делается все меньше и меньше и один старшина говорит: «Может, пора?» Но Сапрыкин возразил: «Нет, еще немножко. Все, вот теперь давай!» Плащ-палаткой накрыли этот тазик, пламя погасили, и стали ждать пока жидкость остынет. Потом берут фильтр, воронку, начинают ее фильтровать, а потом пьют и меня угощают. Но я отказался, потому что и нормальную водку терпеть не мог, а уж после того как увидел, как это приготовляется... Но они попросили меня: «Только никому не говори!» Оказывается, это у них там горел немецкий синтетический бензин... Более легкая фракция сгорала, и оставалась более тяжелая, которая по составу близка к какому-то спирту. Но все равно, это пить... А находились и такие, кто этот синтетический бензин пили в чистом виде, и, конечно, травились. Даже смертельные случаи бывали. И тормозную жидкость сливали из машин и пили. Для кого-то проходило, а для кого-то и нет. И даже одеколон пили. Когда с Урала к праздникам наши земляки присылали посылки, то в каждой была четвертинка водки и флакон тройного одеколона. Конечно, водку берегли для особых случаев, но все равно быстро выпивали. Но и одеколон тоже выпивали, добавляли немного воды и выпивали.

«Белый платочек».

Да, тройной одеколон. А был у нас один ефрейтор-телефонист из Алапаевска. Причем почетный сталевар, которого еще до войны наградили орденом «Трудового Красного Знамени». Харлов что ли была его фамилия. Так вот он из горлышка этот тройной одеколон в чистом виде сразу в себя опрокидывал, и потом только глазами моргал... Помню, однажды он побежал на обрыв линии. Добежал до высотки, но только хотел соединить провода, как начался артиллерийский налет. Он там залег, но видно жевал, грыз этот песок, потому что вернулся оттуда с очень грязной физиономией. Конечно, от линии ничего не осталось, но он прибежал такой запыхавшийся, что ничего не мог объяснить: «Я вот вышел туда… мать твою так… а потом… мать твою так…» Ничего не мог объяснить кроме: «… мать твою так…» Полчаса ничего другого не мог сказать. Зато насчет выпить у него было просто луженое горло и желудок, ведь прямо чистый одеколон пил… (Вероятнее всего, здесь идет речь о телефонисте Харлове Аркадие Артемьевиче 1913 г.р., на которого на сайте www.podvig-naroda.ru есть выдержки из трех наградных листов, по которым он был награжден орденом «Отечественной войны» 2-й степени и двумя орденами «Красной Звезды». Вот что в частности говорится в наградном листе на орден «Отечественной войны» 2-й степени: «Гвардии ефрейтор Харлов Аркадий Артемьевич служит в 248-м дивизионе реактивных миномётов с марта месяца 1943 года. Выполняя обязанности телефониста, проявил себя мужественным, высокодисциплиннированным воином. Отлично знает матчасть. Обеспечивал телефонную связь НП командира дивизиона с огневыми позициями батарей, а также штаба дивизиона со штабом артиллерии корпуса. Часто находясь под артогнем противника, всегда стремился к обеспечению бесперебойной связи. Особенно тов.Харлов отличился в бою в районе села Блунау. Выйдя на исправление оборванной линии, тов.Харлов наткнулся на засаду солдат противника и вступил с ними в бой. Огнем из личного оружия уничтожил четверых гитлеровцев, но и сам был ранен. Уже, будучи раненым, восстановил поврежденную линию, и только после этого отправился в санбат» - прим.Н.Ч.)

Под Брянском вы долго простояли?

Кстати, мне потом рассказывали, что после войны в этом нашем лагере брянские власти устроили музей Великой Отечественной войны. Водили людей к нашим землянкам и рассказывали, что в войну там находился лагерь брянских партизан. А какой там может быть партизанский лагерь, если это совсем близко от станции, и никакой маскировки. Баня, например, у нас была обычная, а не в землянке. Клуб, куда нас иногда водили на лекции, тоже наземный. Был еще офицерский клуб, тоже не в землянке. Офицеры там собирались и выпивали, в этом и заключался их клуб. Как-то наш командир взвода оттуда пришел: «Андреев, поди поищи мою шапку-ушанку! Я ее то ли там оставил, то ли потерял». Захожу в этот «клуб», козырнул: «Где-то тут старший лейтенант Дегтярев оставил свою шапку». И тут вдруг пьяный комбат 2-й батареи старший лейтенант Зеленков уставился на меня совершенно бухими глазами и вытаскивает пистолет: «А ты кто такой?!» Принял меня, бог знает за кого с пьяных глаз… Не знаю, чем бы это закончилось, но его другие офицеры за руки схватили, усадили: «Да что ты, успокойся!» Видимо, я ему спьяну привиделся каким-то фрицем…

Ну а мы там простояли с поздней осени 43-го по начало января 44-го. Наконец пришел приказ, и мы своим ходом пошли в Белые Берега, там погрузились в эшелоны и на Украину. Выгрузились на станции Дарница, и своим ходом по понтонному мосту переправились через Днепр. Прошли через Киев, и через Васильков добрались до Житомира. Его как раз во второй раз отбили у немцев, и хозяева дома, в котором мы остановились переночевать, с жаром нам рассказывали, что когда немцы отбили у наших город, то пели такую песенку: «Нету курки, нету яйки, до свидания хозяйки!» Видать юморные им в тот раз попались немцы.

Потом поехали через Шепетовку, и когда проезжали какой-то небольшой украинский городок, то нам сказали, что накануне там бандеровцами был ранен командующий 1-го Украинского Фронта генерал-армии Ватутин.

Приехали в городок Острог, что в Ровенской области и уже оттуда пошли в наступление. Насколько я знаю, от Острога наступали сразу три танковые армии. Слева от нас шла 1-я Танковая Армия Катукова, справа – 3-я Танковая Армия Рыбалко, а в центре наступали мы с нашим неудачником Бадановым.

Почему неудачником?

Он прославился еще во время Сталинградской битвы, когда со своим 24-м Танковым Корпусом прошел рейдом по глубоким тылам противника, и в станице Тацинской разгромил стратегический аэродром фашистов, где стояли сразу триста самолетов. За это корпусу присвоили звание 2-го Гвардейского, а сам Баданов получил орден Суворова II-й степени под номером 1. На Курской дуге мы воевали уже под его командованием, а я его помню еще по Кубинке, где формировалась наша армия. Усатый такой, невысокого роста, все время разъезжал на «виллисе». Но после этой операции в марте 44-го Жуков поснимал в нашей Армии все корпусное командование, вплоть до командиров полков. И Баданов исчез, потом у нас говорили, что его назначили командовать каким-то танковым училищем. (На самом деле генерал-лейтенанта Баданова В.М. назначили начальником управления военно-учебных заведений и боевой подготовки бронетанковых и механизированных войск Советской Армии – прим.Н.Ч.) А уже после войны я с ним совершенно неожиданно встретился на станции Луговая, что по Савеловской дороге. Там находился офицерский поселок, а моя первая жена была дочерью генерал-майора инженерных войск Суслина, и у них там тоже была дача. И однажды, будучи там я пошел за водой и у колодца встретился с Бадановым. Он был в лыжных затрепанных синих линючих штанах, в калошах на босу ногу, и ругался с бабами. Насколько я понял, ему везли навоз или торф, а эти бабы перехватили и перекупили по пути. Подошел к нему, представился: «Товарищ генерал, я ваш бывший солдат!» Он сразу ожил, принял другой вид: «Откуда вы?» – «Из Уральского Добровольческого…» - «Да, это было боевое соединение № 1. Все просят меня написать о нем, да все никак не соберусь».

Но там ведь не Баданов был виноват, а скорее всего сам Жуков, который и спланировал эту операцию. Ведь наступление началось в марте, когда на полях лежал еще мокрый снег. Но снега был только тонкий слой, а под ним размокший жирный украинский чернозем. Только ступи, белое сразу превращается в черное… К тому же на участках наступления армий Катукова и Рыбалко оказались попутные дороги, которые хоть как-то можно было использовать для продвижения техники. А наша 4-я Танковая пошла по целине и это было ужасно… Там даже пешком идти было невозможно, у некоторых сапоги оставались в грязи. Так это когда пешочком, а когда колонна техники?! Ведь любая танковая армия, это огромный поток техники. Причем, даже не столько танков, сколько всяких артиллерийских установок: зенитная, ствольная артиллерия. А сколько там было машин, ведь вы только представьте, сколько боепитания и топлива сжирала эта армада. Шли огромные колонны машин с боеприпасами, машина за машиной, но в этой непролазной грязи они стали вязнуть…