Я Луферова (Смирнова) Кира Ивановна. Родилась девятого мая 1924 года в городе Данилове Ярославской области. Мой отец Иван Фёдорович работал кровельщиком. Мама, домохозяйка. Растила троих детей, и работать пошла только в войну, уже здесь в Ленинграде. Сюда мы приехали в 1928 году. Брат Борис 1920 года рождения, работал на Адмиралтейском Судостроительном Заводе, тогда он назывался имени Марти. Ему очень хотелось идти служить в армию, и он приписал себе два года. Был призван, и война застала его в рядах Красной Армии. Всю войну брат служил шофёром. Вернулся живой и здоровый. Это было большое счастье. Сестра вышла замуж и уехала вслед за мужем в Комсомольск на Амуре. Всю войну они жили там.

В Ленинград мы приехали не сразу. У папы был брат, живший на станции Мга тогда, являвшейся районным центром Ленинградской области, (ныне Кировский район) Он работал на «Электротоке». Обслуживал линии высоковольтных электропередач. Потом папа устроился на завод в районе платформы Фарфоровская. Это уже в Ленинграде. Кровельщиком по ремонту вагонов. Там он трудился до самой войны и своей смерти в блокаду. Папа был очень трудолюбивый. Что бы перевести семью поближе он дополнительно устроился работать в ЖАКТ (Жилищно-арендное Кооперативное Товарищество) посёлка Петро Славянка. Сейчас это Колпинский район Санкт-Петербурга, а тогда мы относились к Слуцкому (Павловскому) району Лен. обл. Там дали нам «хатку». Бывшая прачечная, какая то. От сырости мама заболела и попала на полгода в больницу. Сестра к тому времени с нами уже не жила. Папа всё время был на работе, и мы с братом жили вдвоём. Потом нам дали квартиру в три комнатки занимавшую второй этаж двухэтажного дома. Вот тогда мы зажили припеваючи.

Закончив 8 классов школы, я поступила работать на Центральную Телефонную Станцию на улице Герцена. Там и застала меня война. Помните старые фильмы о революции? «Ленин в октябре»? Там есть эпизод на телефонной станции. Вот на такой станции работала и я. Такой большой зал там стоит огромный коммутатор. Во весь зал. Вдоль него плотно в ряд сидим мы. У каждой телефонистки свой «стол». Не стол в прямом смысле, а такой квадрат с гнёздами или как их называли, ячейки. Мы называли это «Поле». У меня одеты наушники и на груди висит микрофон. В руках два шнура со штекерами. Один шнур «опросный», по которому я разговариваю с абонентом. Второй, парный к первому «соединительный». Когда человек звонит, у меня зажигается лампочка. Я подсоединяюсь и спрашиваю с кем его соединить. Он называет, и я соединяюсь с нужной ячейкой. Если на том конце берут трубку, то я их соединяю, а если никто не подходит, то отвечаю, что никого нет. Если номер занят, то при касании шнуром гнёздышка раздавался зуммер. И я отвечала, что номер занят. Когда разговор оканчивался, у меня на столе загорались два красных сигнала. Ячейки располагались передо мной, влево и вправо, на расстоянии вытянутой руки. А что бы достать до самых верхних, приходилось вставать со стула. Работали мы в три смены по шесть часов и получасовым перерывом на обед. Уже в то время наша станция была устаревшей. В Ленинграде тогда работали первые автоматические телефонные станции.

Довоенную жизнь я вспоминаю с добрым чувством. У нас в посёлке все люди были дружные, хорошие, хоть и жили мы не богато. Все друг друга знали. Молодежь ходила в клуб на танцы. В нём работали разные кружки. Драматический ставил постановки. Мы были молодые и как то радовались жизни.

22-го июня утром приходим мы с танцев и вот такое сообщение.... С 21-го на 22-е я работала в ночную смену. Возвращаясь, зашла в клуб. Потом легла поспать. У нас был приёмник «ФИ-235». Он был включен, и именно по нему я услышала выступление Народного Комиссара Иностранных дел Молотова. Но, кажется, ещё до этого обратила внимание на появившиеся в небе наши самолёты. Они летают, летают и как то мне стало тревожно.

Всё же наверно по тому, что мы были такими молодыми, мы не ощущали, какая беда свалилась на нас. Взрослые по-иному это воспринимали чем мы. Ещё помню, что тот день был очень тёплый и солнечный.

Враг быстро приближался, и с каждым днём становилось всё тревожней. На улицах города висели такие рупоры, по которым передавали сообщения. Как только начинали их передавать сразу у репродукторов собирались люди и молча, слушали последние известия. От работы нас направили под Лугу рыть окопы, в район станций Мшинская, Дивинская. Там выдали лопаты и мы стали рыть противотанковый ров. Работать было очень тяжело. Земля там очень плотная. Кормили хорошо. Ночевали в каких-то сараях на окраине деревни. Людей работало очень много. Правда, мы были там не долго. Потому, что он нас стал бомбить. Мы были плохо организованы, во время налёта все разбежались, но после как-то скучковались и решили уходить с этих окопов. По тому, что он по этим окопам бил, бил, бил.... Были жертвы. Как налетит, бросает бомбы, стреляет из пулемётов и сирена ещё. Летит низко, низко. Только разве рукой нам не машет. Помню, выбежишь из деревни и прячешься в картошке. Вот мы собрались и лесами, лесами добрались до Ленинграда. Это на словах, а на самом деле всю дорогу нас бомбили, обстреливали, высаживали десанты. Мы бежали, бежали... Всё было не предсказуемо, всё так ново и очень страшно. Помню когда я уже ехала из Ленинграда домой через Сортировку, Обухово, то всё вокруг мне виделось в ином свете, чем когда я ездила по этому пути домой с работы. Я продолжала работать на телефонной станции. На работу опаздывать было нельзя. Не смотря, что я поездом ехала и тревоги, тревоги без конца. Потом я стала пешком ходить до Рыбацкого, а от туда ехала на 46-м трамвае. Но когда объявляли тревогу транспорт не ходил. Надо было выходить и прятаться в ближайшем убежище. Но опоздать нельзя. И вот, не смотря на запрет передвижения во время тревоги, выскочишь из остановившегося трамвая и бегом. Лишь бы не опоздать на работу. Находясь на работе, при объявлении тревоги половина телефонисток уходила в убежище, а другая оставалась на рабочих местах. Каждой из оставшихся приходилось работать за себя и за ушедшую соседку. Нам выдали каски, которые мы надевали во время обстрелов или бомбёжек. Каска жмёт, в ней так неудобно.

Во время войны поднялась нагрузка работы. Если в обычное время загорится сигнал, я отвечу и соединю то теперь всё «поле горит». Не успеваешь отвечать. Это всё вызовы. Да ещё шнур под стулом запутается. Его не вытянуть, ну просто катастрофа. Но мы старались. Не всегда я ходила домой. Иногда после смены на диване поспишь и снова на работу. По счастью в нашу станцию попаданий не было. Были, конечно, взрывы не далеко от нас. Помню на улице Гоголя (Малая Морская) бомба попала в угол дома.

Осенью не далеко от нашего посёлка у кладбища рыли противотанковый ров, шедший вдоль речки. Мы решили туда сходить. Когда подошли, налетели немецкие самолёты, и началась очень сильная бомбёжка. Было очень много убитых и раненых среди работавших здесь женщин и подростков. Только самолёты улетели, сразу все бросились помогать раненым. Перевязывали и выносили к станции. Там укладывали на вокзале. Потом пришел поезд и увёз раненых в Ленинград.

В то время нас кормили в основном чечевицей. Немцы с самолётов сбрасывали листовки, в которых писали: «Дамочки не ройте свои ямочки. Чечевицу съедите и Ленинград сдадите». Помню, их много носило ветром по полю. Но никто не обращал на них внимание. И даже мысли ни у кого не было о сдаче города. Что вы, что вы... Хотя вот вспомнила один случай. На первом этаже нашего дома жила немка Ланберг Лидия Алексеевна. Она ещё держала четырёх овчарок. Такая высокая, статная женщина. Работала в булочной. До войны все мы жили дружно. А когда началась война, она стала говорить: «Ничего, ничего вот немцы придут, вы своё получите, почувствуете». И вот так всё пугала и стращала. Сама я этого не слышала, но мама и другие рассказывали. И потом её забрали. Был суд, куда вызывали соседей. Они говорили, что и на суде она вела себя вызывающе. Как её наказали, я не знаю. Врать не буду. А вообще рядом с нами жили немцы и финны. Хорошие люди. Так же с нами бедствовали. Но потом их выселили и ещё поляков тоже. У меня была такая знакомая тётя Зося. Между нашей Славянкой и Шушарами была деревня Гары. Там жили финны, как мы их называли «чухны». Их тоже всех выселили. Даже не знаю куда.

Зимой перестали ходить поезда и трамваи. На работу приходилось ходить пешком. Вдоль путей от нашей станции до Московского вокзала 18 километров и дальше по Невскому проспекту до станции. Выходило все 20. Но я была лёгкая на ногу и ничего не боялась. Никакого особого пропуска для хождения в ночное время у меня не было. Да и никто меня не задерживал. Уже начался голод. Стали есть всякие суррогаты. В совхозе у опустевших свинарников были насыпаны кучи костной муки, которую добавляли в корм свиньям. Все жители ходили туда брать эту муку. Из неё делали лепёшки, которые пекли прямо на плите. Они были малосъедобные, но ничего.... Хотя наверно всё потом отразилось. Среди наших соседей кажется, никто не умер, а вот солдаты умирали от голода. Не далеко от нас был пруд и помню на льду лежал такой молодой, высокий, здоровый солдат. Не убитый, а именно умерший. У нас на кладбище есть два захоронения моей 268- дивизии. Когда я прихожу на могилы к своим родственникам, то всегда их навещаю. Положу цветочки.

Мой путь на работу проходил мимо «кладбища жертв 9-го января» находящегося в районе станции Обухово. Люди туда на саночках свозили своих умерших. У некоторых не хватало сил, и они оставляли мёртвых у насыпи железной дороги. Так и стояли эти гробики. Потом трупы лежали просто так. Вероятно, гробы забирали на дрова, а умерших вываливали. Умерших было много, и лежали они долго. Потом специальные команды сандружинниц их собрали и весной захоронили. 30-го января 1942 года на этом пути исчез мой папа. Он работал на вагоноремонтном заводе в районе станции Фарфоровский пост. И пошел получать карточку, которую выдавали на заводе. Пошел и пропал. Целую неделю я его искала. Осмотрела все сараи вдоль пути, в которые складывали трупы. Пришла на завод. Меня провели по всем цехам. Но нигде его не было. Через какое-то время я стояла в очереди за хлебом, в магазин, находившийся у Фарфоровского поста. И слышу, одна женщина рассказывает другой, как один мужчина зашел на вокзал этой станции и не мог идти дальше. Он подозвал проходившую женщину и, дав ей карточку, попросил принести ему хлеба, надеясь, поев, вернуть себе силы. Когда эта женщина, выкупив хлеб, вернулась, то мужчина уже не мог ничего проглотить и вскоре умер. Но перед этим рассказал ей, что живёт в Славянке и у него там жена и дочь. Я сразу поняла, что это был мой отец. Тем более, что во время своих поисков я не догадалась зайти в здание Фарфоровского вокзала. Где его похоронили, я не знаю.

Весной мама пошла работать в совхоз «Большевик». Трудилась в полеводстве. Летом 1943 года её, как и всех славянских выселили из своих домов, которые пошли на строительство землянок и укреплений. На Староневском проспекте у нас жили родственники, и мама переехала к ним. Один военный, которому она стирала, помог с переездом. Правда, вещей было всего два чемодана, а главное богатство состояло в бочке солёной капусты. Мама была очень рада, что удалось вывезти бочку этой «хряпы» (зелёные капустные листья).

Пришла весна 1942 года. На душе стало повеселей. Да и было уже полегче. Пошла зелень. Мама наберёт крапивы, добавит крупочки и сварит суп. Ели с удовольствием и считали, что это уже очень хорошо.

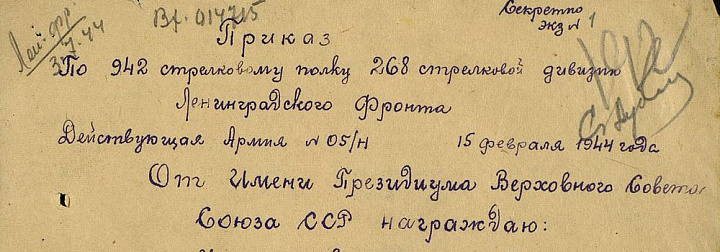

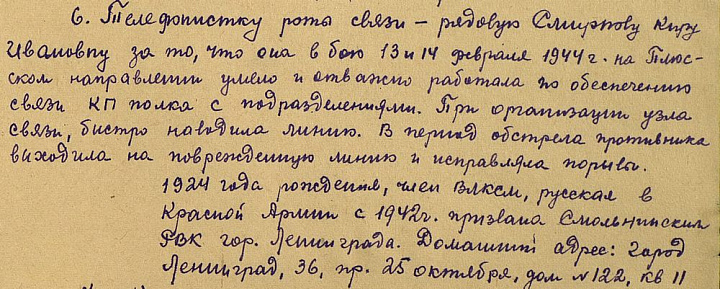

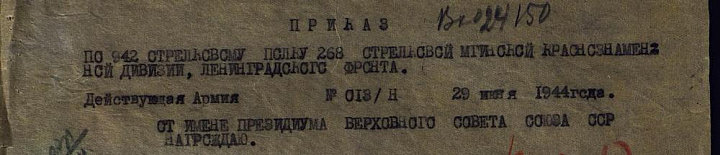

Как то летом заходит ко мне моя одноклассница Тимофеева Надя и говорит: «Я вступила в ряды Красной Армии. Давай и ты». Я сперва удивилась, а потом говорю, что не могу, у меня работа и так далее. Ну, в общем, она меня уговорила. В штаб полка пошли мы вдвоём с Валей, работавшей на почте. Она принарядилась... Такая барышня. Серьги надела. Наверно хотела понравиться, что бы её взяли. И я с ней рядом такая худенькая девчонка с чёлочкой. Принял нас командир полка Казино. Очень был хороший человек. Побеседовал с нами, буквально как отец. И вот меня он взял, а Валю, почему-то нет. Так 18-го июня 1942 года поступила я в 942-й стрелковый полк 268-й стрелковой дивизии связисткой на коммутатор. Только здесь он был маленький. Просто коробочка. В деревянном корпусе величиной с обувную коробку. Вся аппаратура была отечественного производства. Коллектив был дружный. Меня приняли хорошо. Потом всю войну мы дружили с ребятами. У нас так и говорили: «Часть это полк, а рота семья». В первый же день меня послали к старшине. Он видит, что я такая маленькая и говорит: «Ой, во что же я тебя одену то. У меня ничего такого нет». А мой рост 156 сантиметров. Всё же он подобрал мне кирзовые сапоги, юбочку, гимнастёрочку, пилоточку. Солдатский кожаный ремень. Всё было новенькое. Я сама себе казалась такой нарядной. Сперва юбка была зелёненькая, но потом я достала чёрную. Симпатичнее было в чёрной. Паспорт я сдала и мне выдали красноармейскую книжку и «смертный медальон», заполнив который я носила в кармане гимнастёрки. В Комсомол я вступила уже в полку. Оружия мне никакого не полагалось. Каску я не носила, а противогаз был обязательно. Добавлю, что все у нас ходили в сапогах. Ботинок с обмотками ни у кого не было.

Как я была уже квалифицированный связист, то ничего сложного в новой работе для меня не было. Я осуществляла связь штаба полка с батальонами и другими подразделениями нашего полка. У нас была своя землянка, в которой мы дежурили посменно. Пока стояли в Славянке меня отпускали к маме. В июле дивизия выступила под Ям-Ижору. Сменили какую-то часть. Заняли их траншеи и землянки. Помню, что в нашей землянке было полно воды. Приходилось забираться на нары и переползать по ним.

Как-то мне приказали разнести по подразделениям новые позывные. Я шла вдоль осыпавшейся траншеи. Немцы вели методический обстрел тяжелыми снарядами. Примерно каждые 10 минут прилетал снаряд. Услышав отдалённый звук выстрела и приближающийся свист снаряда, я остановилась с интересом, ожидая, где же он упадёт... Меня ранило в плечё, руку и колено. Все были умные, а я вот... Был ещё ранен один молоденький солдатик. Тоже из необстрелянных. Сама я как-то доковыляла до санроты, где меня перевязали и эвакуировали в госпиталь, располагавшийся в больнице имени Эрисмана, сейчас. Первый Медицинский Институт. В палате нас было 5-6 человек. Лежали не только военнослужащие, но и гражданские женщины, получившие ранения при обстреле города. Вытащили осколки, которые были побольше, а мелкие удалили уже после войны. Нога была в лубках, и поэтому ходить я не могла. В палате я была самая молодая и поэтому ни с кем не подружилась, но относились ко мне сердечно и лежавшие со мной женщины и весь медицинский персонал. Мама меня навещала. Приходила пешком. Первый раз появилась так неожиданно. В госпитале я пролежала около месяца. Когда меня выписали то я такая «умная» пошла сразу к маме. У моей мамы было большое предубеждение относительно моей службы в армии. Дело в том, что мой отец в ту войну был ранен в глаз, и у мамы было предчувствие, что и я пострадаю таким же образом. Как оказалось впоследствии, она не ошиблась. Мама говорила: «Дочка, тобой интересуются. Приходят, спрашивают, как твоё здоровье». Думаю: «Пойду в полк». Пошла в полк, а сама в гражданской одежде. Вы представляете? Иду уже по расположению полка. И вдруг мне кричат: «Девочка с перевязанной ногой, а девочка с перевязанной ногой!» Да, думаю это ко мне. Подошла. Спросили, кто я такая. Я отвечаю: «Я Смирнова Кира». Они: «Ага, Смирнова Кира. А почему Вы здесь-то ходите?» Я отвечаю: «Да я же здесь служу». Они: «Ага, служишь. А ты смотри, как ты одета то». Я говорю: «Да я от мамы только что пришла». Они: «Ах, от мамы. А что ж ты у мамы делаешь то? Как же тебе не совестно? Мама живёт на один паёк. А ты пришла и находишься у мамы. И она должна тебя кормить?» Потом позвали старшину, привели меня в комнату и поставили передо мной три котелка с разной едой. И говорят: «Ешь». Я говорю: «Да я не хочу». А они: «Ешь!» А я очень стеснительная в этом смысле, вообще. А тут офицеры. Да чтоб я при них ещё ела... Поковыряла, поковыряла и говорю: «Спасибо. Я больше не хочу». Тут же был политрук нашей роты Яблоков Михаил Сергеевич. Он повёл меня к маме. Именно он навещал мою маму и интересовался моим здоровьем. Приходим к маме он и говорит: «Привел вашу дочь. И сейчас её уведу». Мама говорит: «Ну что же делать, что же делать». Попили чайку и он повёл меня в полк, в свою роту.

Моя форма осталась в госпитале. Она была вся мятая, рваная и в крови. Поэтому к моей выписке мама принесла гражданский костюмчик. В котором я и ходила. Как я уже говорила, у нас был очень хороший старшина родом из Костромы. Такой высокий красавец, блондин с усами. Он подобрал мне новое обмундирование. Через несколько дней он погиб. Помню, иду, смотрю, лежит. Прямо вот так откинувшись в траншее. Прямо вот так откинувшись во весь рост. Ой, старшина... Это вообще не передать. Это было уже во время Усть Тосненской операции. Где то 19-го августа ночью пришли мы на берег Невы. После пешего перехода я очень устала. Завернулась в плащ-палатку и уснула прямо на песке. Проснулась и заболела ангиной. Вы представляете, ангиной заболела. Снова обо мне позаботился наш политрук Яблоков. В санроту меня не отправили. У берега была землянка, в которой я пролежала дня 3-4 пока не поправилась. В землянке я находилась одна, чтобы никого не заразить. Еду мне приносил наш солдат Мирошниченко. Ну а потом пошла опять в расположение своей роты. Стала работать с девочками, моими одноклассницами. С Надей Тимофеевой, которая меня сагитировала в армию. Потом она погибла под Синявино. Ещё у нас была Нина Голотёнок. Она дожила до конца войны и даже ранена не была. Ещё Нина Громова. Но её потом от нас перевели. Она была очень «весёлая». Ещё Нина Тихомирова. Она была ранена под Красным Бором, и её демобилизовали. Ещё Лиля Михайлова. Она отслужила всю войну. Замуж вышла в армии. Мы все жили в одной землянке. Ещё с нами были дивизионные связисты. Как нам тогда казалось пожилые. Разных национальностей и украинцы и. ... Такие они рассказы про свою жизнь рассказывали. А командир взвода у них был Тимченко. Молодой мальчик. Такой живой, мечтательный. И он говорил: «Вот знаешь Кира. Мне так и кажется, что вот иду я после войны. Наше село стоит на горе. А я иду издалека и надо речку ещё перейти. А с горы ко мне бежит Галка. Она меня встречает...» Галка - это его девушка. И так всё мечтал, как он закончит войну, и как будет жить потом. Но его тоже убили под Красным Бором.

Когда мы пришли к Неве, началось наступление. Наша рота через Тосно не переправлялась, и я на Ивановском Пятачке не была. Но помню, как мимо нас вверх по течению Невы шли катера с десантом моряков, чтобы высадить их выше впадения в Неву реки Тосно. А обратно по течению плыли горящие катера, крики, стоны, моряки раненые. Они в воду падали, а помочь то им некому. Вот это у меня в памяти осталось. Солнышко светит, а вот такое творится... Наше расположение тоже обстреливали. Именно тогда погиб старшина нашей роты. После окончания операции нас отвели снова в Славянку. Хорошо помню этот солнечный денёк. Шли сонные, усталые. В Славянке мы квартировали. На даче Джемсона. Такой красивый большой дом. Джемсон был домовладельцем. Когда я была девочкой, то ходила брать уроки игры на пианино у его жены Лидии Алексеевны. Правда, уроки бывали не часты. Когда мама даст 50 копеек, то я бежала заниматься. Но к началу войны Лидия Алексеевна уже умерла. Осенью дивизия передислоцировалась на правый берег Невы. Мы расположились в п. Колтуши. Всеволожского района Ленинградской области. Начиналась подготовка к прорыву блокады Ленинграда. Было понятно, что здесь мы остановились надолго. Рыли землянки. Прокладывали постоянную связь на столбах. Командир полка со штабом занимал бывшую дачу Кирова. Нам построили хорошую землянку. В первой половине располагалась, как мы называли «ЦТС» центральная телефонная станция, а во второй жили мы, девочки. Постоянно шла боевая учёба подразделений. И у нас были занятия по изучению аппаратуры связи и работе с ней в боевых условиях. Занимались строевой подготовкой, шагистикой. Старались, маршировали. Политрук посмотрел, как мы стараемся и говорит: «Ну ладно, девочек отпустим». Нас отпустили. И мы с радостью домой побежали (говорит улыбаясь). Ещё мы ходили на стрельбище. Между прочим, я очень хорошо стреляла из карабина. Из 10-ти выбивала 9. Мне это труда не составляло. Я понимала, что надо делать, куда смотреть. В награду за это меня один раз отпустили на сутки в Ленинград к маме. Для пропуска в Ленинград мне в красноармейской книжке должны были сделать отметку, но почему-то не сделали. И мне пришлось ехать сперва в Шлиссельбург делать отметку, а потом снова на поезде в Ленинград. Да везде бегом. Время то ограничено. Занятия нам были не обременительны. Вместе со своими ребятами, солдатами. Потом мы любили попеть. Бывало, идём. Ребята говорят: «Кира заходите, попоём». Пели песни того времени и народные.

Немного позже к нам приезжал Ворошилов. У нас был хороший полк, а в полку был очень хороший батальон. Командовал им Михаил Старовойтов, заместителем его был Сергей Зуйков. Этот батальон отличился на тактических ученьях, и Ворошилов разрешил выдать всем по чарочке. А перед самым прорывом нас на машинах возили в Токсово. Вот там была генеральная репетиция, как настоящий бой. Даже жертвы были.

С наступлением зимы нам выдали ватники и ватные брюки, валенки. Дали трёхпалые рукавицы, но мы их не носили потому, что они были большие и грубые. У кого из девочек были, носили варежки, взятые из дома. На головы дали какие-то чёрные, застиранные арестантские шапки, не имевшие даже формы. Ну, какая девчонка наденет такую шапку. Ещё дали трикотажные подшлемники. Такие длинные, с вырезом для лица. Вот мы их закатали, закрутили наверх и звезду прикололи. В этом мы и воевали. Одеты мы в это время были плохо, надо прямо сказать. Вот ближе к штабу, там девочки ходили в шубках в портупее. Красовались, ходили. А мы кто, пехота. Нам нужно было работать, воевать.

Кажется, тогда меня и Гришу Грачёва наградили знаком «Отличный Связист». Во всём полку только нас двоих.

В полк приходило пополнение. Да такое чудесное. Сибиряки. Вот такие ребята, сильные. Они так хорошо обмундированы были в полушубках.

Был у нас и случай самострела. Один мужчина прострелил себе палец, и его при построении полка расстреляли. Вот такое было. Так жалко было. Надели на него чёрный халат, обрили голову. Нас построили в каре и на глазах полка расстреляли. Вот это было неприятно очень... Это был единственный случай.

Незадолго до начала операции «Искра» специальные команды из наших солдат, не далеко от берега Невы построили множество срубов. И когда нас подвели к передовой, то разместили каждое подразделение в своём срубе. Перед боем туда к нам снова приходил маршал Ворошилов. У нас в роте был лейтенант Великий. И он действительно был великий. И вот он мне говорит: «Кира, хочешь на Ворошилова посмотреть?» Я отвечаю: «Ну чего, конечно бы хотела». Он говорит: «Пойдём». А Ворошилов как раз у нас в роте был. Разговаривал с солдатами. Он спрашивал: «Как кормят? Есть ли у вас табачок?» Я рядом стояла, послушала. Такой небольшого росточка в папахе серой.

Разговаривал с солдатами очень тепло и был совершенно один без окружения. Он был не только у нас, а и по батальонам ходил. У всех осталось очень хорошее впечатление. А ну ко сейчас: «Кира, хочешь посмотреть на маршала?»... Тогда гораздо проще. Мы даже как-то не мыслили, что иначе может быть. Как-то всё едино было. В смысле все едины были.

Утро 12-го января 1943 года я очень хорошо помню. Был большой подъём и какая-то нервозность при этом. Ведь мы пережили эту блокаду и ждали этого момента... Вначале была двухчасовая артподготовка. Всё стреляло. Рядом ничего было не слышно. Такая артподготовка была, это не передать. Батальоны пошли на тот берег. Мы же со штабом полка переправлялись уже на следующий день. Через Неву мы бежали. Потому, что с 8-й ГРЭС били немецкие «кукушки». Я несла коммутатор, висевший через плечо на брезентовом ремешке и фонический аппарат, противогаз и вещмешок за плечами. На льду лежало много убитых красноармейцев, а на берегу немецкие трупы. Помню, один такой лежит на спине, раскинувшись. Волосы светлые, длинные. Я ещё подумала: «Вот, добился своего». Штаб полка разместился в немецкой землянке. Помню, что среди брошенных немцами вещей мы нашли ёлочные игрушки, оставшиеся с немецкого Рождества. Такие красивые. Таких мы раньше не видели. После войны я бывала в тех местах, но даже приблизительно место нашей землянки найти не смогла. Вокруг был порубанный лес, кочки, ямы от снарядов...

Пехотинцы рассказывали, что немцы ходили на них в психическую атаку. Их напоят пьяными и посылают, чтобы сбросить нас в Неву. Один раз ночью нам даже раздали винтовки и расставили по траншее, но ребята немцев до нас не допустили. Помните, я говорила, что у нас был комбат капитан Старовойтов. Его заместитель старший лейтенант Зуйков в одной из атак ворвался в немецкую траншею, уничтожил много немцев, но был взят в плен. Они его, конечно, убили, но перед этим пытали. Вырезали на спине звезду, выломали руки и выкололи глаза. Это факт. Зуйков это просто наш герой, нашего полка. Вывели нас из боя 17-го или 18-го января. А мороз был... Я отморозила себе уши. Да так отморозила, что могла их просто отломать. Так загну их, и они не разгибаются. Их даже мне забинтовали. Тут идёт командир полка Казино и спрашивает: «Дочка, что с тобой?» Я отвечаю: «Да вот уши обморозила». А он... Извините, я скажу, как он сказал: «Да я тебе жопу надеру. Ты что это себя до такого состояния довела?» Он всегда был с нами, как с маленькими детьми, как со своими дочками. За время операции «Искра» в боевых подразделениях были большие потери, а вот в нашей роте кажется, никто не пострадал.

Тогда мы уже не столько наступали, а наши войска знаете, как делали... Показывали будто нас очень много. Вот нас снимают и ведут правее. Тех, на чьё место мы приходим, ведут в другое место. Создавали такое движение... Как будто у нас войско большое, что мы тут ходим, бродим и нас тут много и немцам это видно. Другой раз в валенках по болоту ходишь. Они все размокнут, станут неизвестно на что похожи. Зимой болото есть всё равно болото. Ночевать хорошо если лес, тогда мы лапок нарвём и ложимся на них спать. Все рядышком девчонки. Снимаем шинели и ими накрываемся. Одной шинелью ноги, другой повыше, другую ещё выше. Так покрывались, а в ноги валенки. Они за ночь замёрзнут. Мы утром встаём, давай их расколачивать, что бы как-нибудь ноги в них сунуть. Ещё хорошо, если костёр разрешат развести. А то ведь и костра не разрешали.

К немцам у меня большой ненависти не было. Когда их вели в плен, они были такие жалкие, такие страшные... Нам-то было плохо, а им-то не лучше. Их не одевали, они ходили на деревянных подошвах, каких-то, не назовешь их даже и сапогами. Они были очень плохо одеты, потом эта погода была не для них. Они тоже были обморожены, замотаны какими-то шарфами, платком или одеялом. Они тоже мучились здесь. Не было у меня к ним злости, но и жалости не было. Что заслужили, то и получили.

На отдых нас вывели в с. Корчмино, располагавшееся недалеко от Славянки. Тогда вводили погоны. Помню, дежурю я в штабе полка. Подходит ко мне командир полка и говорит: «Дочка, хочешь посмотреть какие у меня погоны?» (рассказывает улыбаясь). У него был чудесный адъютант Миша Зверев. А связной был такой грузин Гриша Мамулашвилли хороший, хороший парень. Очень хороший. По возрасту, мы были одинаковы, поэтому шутили и все дружили. Погоны нам нравились. Что-то новое. Они были мягкие, так мы старались подложить, что-нибудь твёрденькое какие-нибудь деревяшечки Что бы они по плечикам так ровненько сидели. Радовались, как игрушке.

Многим дивизиям за прорыв блокады присвоили звания гвардейских. А нашей, почему-то нет. Мы все так огорчаемся... Огорчались, сейчас нас нет уже почти никого. Мы же старались и большой вклад внесли и так же сражались, а нас ...

В марте началась Красноборская операция. Были очень тяжелые бои. Вышли из строя почти все аппараты. Меня послали отнести один из них в ремонт. Что бы хоть у командира полка был исправный аппарат. Мастерская была у кирпичного завода, у железной дороги. Встречаю там Бориса Смирнова и спрашиваю: «Борис, а ты что тут? « Он отвечает: «Вот радиостанцию в ремонт привёз. А ты как?» Я говорю: «А я пешком пришла. Аппарат командира полка принесла чинить». Он говорит: «Поехали назад вместе, если хочешь». Ну как же не хочу. Конечно, я согласилась. И вот мы с ним поехали. А там, у Колпино был у нас противотанковый ров. Он очень обстреливался. Это тот самый печально знаменитый противотанковый ров. К этому времени там уже и рва почти не было. По нему столько били, били, что он уже почти сравнялся с землёй и по нему проложили целую дорогу. Едим мы по нему, и тут немец стал нас обстреливать. Я вижу, как летят снаряды. Такие короткие и толстые чушки. Перелетают над нами на ту сторону рва, падают и не рвутся. И вдруг у нас распряглась лошадь. Мы остановились, а он всё бьёт. А мы не умеем запрягать. Подходит к нам лейтенант. По виду казах и говорит: «Возьмёте меня, я вам помогу». Он запряг, и мы поехали дальше. Тут нам на встречу попадается раненый офицер. У него вся голова забинтована. Лица просто нет. И он идёт наощупь. По самому краю дороги щупая её ногами. Подъезжаем к нашему подразделению и ничего не узнаём. Всё изрыто снарядами. Приношу аппарат в штаб, а он не работает. Наверно, я его повредила, когда кувыркалась с саней во время обстрела. Надо сказать, что связь у нас была настолько плоха, настолько плоха, что я даже не могу вам описать. Собирали, делали что могли. Потом появились трофейные и американские индукторные аппараты. Они тяжелые 8 килограмм весили, но это было позже. Вспомнила такой случай. Дали мне задание: где хочешь, но найди кабель. Командир взвода не только мне дал такое задание. Кабель у нас весь перебит, нового не поступает. Вот где хочешь, бери линию. А я не спала шесть суток. Вот так мотались, мотались... Где-нибудь на час прикорнёшь и всё. Я взяла катушку и пошла добывать кабель. Ходила, ходила и вдруг вижу такая хорошая линия, чёрный, новый кабель, помечен красными ниточками. Они были привязаны, чтобы провод заметнее был. Я беру конец этого кабеля и на катушку. Иду, мотаю, мотаю... И вдруг у меня кабель с катушки, как начал разворачиваться Оказывается с обратной стороны идёт хозяин кабеля и сматывает свою линию. И мы с ним нос к носу оказались. А он такой здоровый, высокий парень. Подходит ко мне и говорит: «Да ты что делаешь?» Я говорю: «Кабель мотаю». Он спрашивает: «А чей это кабель?» Я говорю: «Мой». Он мне: «Моой?... Если бы ты был парень да я бы тебя сейчас убил на этом месте. Понимаешь?». Я, конечно, понимала, что это правда. Ну, он смотал с моей катушки кабель и говорит: «Не делай этого никогда». А я малюсенькая такая стою перед ним. Ну, я и пошла ни с чем. Прихожу к себе в шалаш, где лежали пустые катушки. Села на эти катушки, пригорюнилась и наверно заснула. А рядом с нами находился пункт сбора донесений. Открываю я глаза, а кругом крики, стоны. Оказывается, пока я спала в палатку, где находился пункт сбора донесений, попал снаряд. Всех бывших там мальчишечек поубивало и поранило. Туда брали молоденьких ребят. Прибежали люди... Раненых унесли. Ну что же это не удивительно, война. А удивительно, что я спала и ничего этого не слышала... После войны, на встрече я разговорилась со связистом из 42-го полка (Кира Ивановна всегда говорит 42-й, 52-й полк. Вместо 942-й и 952-й полк). Сейчас ему 94 года. И вот я ему рассказываю этот случай, а он говорит: «Кира, да это же был я... Я очень хорошо помню этот случай и наш новый кабель, помеченный красными тряпочками». А этот Николай Константинович действительно очень громадный, весёлый. Мужчина что надо.

Враг находился в Песчанке, на горе, а мы в низу в болоте. Копнуть нельзя. Только копнёшь, сразу выступает вода. Ребята сосенки срубят. Таким шалашиком поставят и это всё, что можно было сделать. Ночевали на снегу или в этих шалашиках. Укрыться было негде, и он по нам лупил, как хотел. Как хотел, лупил. А у нас задача взять Песчанку, взять Песчанку, взять Песчанку... До того добрали Песчанку, что и народа от полка не осталось. Ни воды, ничего. Вот есть из-под копыта ямка, мы из неё попьём. Очень тяжелое время было. И вот людей никого не осталось. Дают задачу командиру второго батальона Бейбулу. Постольку людей нет, только одни повозочные остались, которые всегда под повозки прятались. Собрать всех и взять Песчанку. Набрали около сорока человек. А я дежурила у начальника штаба Курасова. Меня снимают с этого дежурства и короче моя задача такая: Идти с этим Бейбулом и держать связь со штабом полка... Как будто больше некого... Ну, я иду.

Дали мне в придачу радиста и одного необстрелянного молодого солдата. Бейбул со своими солдатами идёт вперёд. Я за ними с катушкой и аппаратом тяну связь. Подошли мы перед атакой как бы к исходной. Тут немец начал обстрел. В шахматном порядке бьёт, бьёт, бьёт... А надо мной три сосёнки шалашиком стоят, там стоит аппарат. И мина разрывается рядом с нами. Запахло порохом так, неприятно. В живот ранило радиста. А молодому ничего. Он только испугался. Я, сперва,ничего не поняла. А потом, как взялась за голову... Смотрю кровь течёт. А потом взялась за глаз и смотрю, я глазом не вижу. Мне в глаз попал осколок. Я звоню в роту и говорю: «Меня ранило. Вроде в голову и в глаз». А этому говорю: «Давай радиста на плащ-палатку, и потащим туда, назад». А он говорит: «Я не могу, я не могу...» Я спрашиваю: «Ну почему ты не можешь? С тобой же ничего не случилось. Давай, давай, а то кто же нам поможет?» А он: «Я не могу, я не могу». Ну, он испугался. Я его понимаю. Но всё же, мы затащили нашего радиста и потащили назад. Быстро разнёсся слух, что меня ранило. И все кто оставался в живых... Много нашлось. Много там ещё припрятывалось. Что там говорить. Все бегут, бегут на встречу. Как бы меня встречая. Все: «Ой, Кира. Да как, да как, да как...» А меня заливает кровью. Я ничего не вижу... Ну, потом перевязали и повели в санчасть. Я попала не в нашу полковую, а в 947-й полк. А тут комиссар полка Маслов. Он и сейчас жив. Дай Бог ему здоровья. Подходит ко мне: «Ой, голубоглазая, да что с тобой?! Да как же...» Я и сама расстроена, думаю: «Господи, да как я теперь буду...» Везут меня на машине в тыл. Голова вся замотана. Всё в крови. Рядом сидит раненый, молодой солдат из нашей роты. В чёрном полушубке. Он смотрит, смотрит на меня и спрашивает: «Кира, это ты что ли?» Я отвечаю: «Да, я Вань». Он говорит: «Нууу, лучше бы тебя убило»...

Привезли меня в Военно-медицинскую Академию у Финляндского вокзала. Всю страшенную такую, Господи. Лохматую всю в крови. Батюшки... Ну ничего. Там такая медсестра нашлась Ирина Александровна. Она за меня взялась. Привела меня в порядок. Помыли, переодели. И мне уже стало легче, что вокруг меня народ, все доброжелательные такие. Там я пролежала три с половиной месяца. Сперва мне удалили осколок, зашили рану. Но никакого лечения не было. Мне в глаз не одной капельки не закапали. Видимо не было лекарств. В глазной клинике не было женского отделения и я лежала в «лоре». Хорошая у меня врач была такая Акимочкина. Долгое время я пролежала пока рана зажила, а потом они говорят: «Надо на операцию. Будем из глаза осколок удалять». Два с половиной часа делали операцию. Я слышу, они между собой говорят: «Осколок на магнит не идёт. Осколок на магнит не идёт». Но всё же его удалили. Я помню, что в справке было написано: «Осколок удалён магнитом». Зашили мне глаз. Сделали повязочку из бинтика. Раненым глазом я уже видела свет. Снова лежу долго. Мы там уже так сдружились. За три с половиной месяца. Один там был командир дивизии, еще с нами лежал командир полка, тоже раненый. Рикошетом ему по лбу прошла пуля над глазами. Ну, там всякие случаи были. И мы так сдружились. Просто одна семья была. Вечером соберутся в уголок где-нибудь ребята. Песни поют в полголоса. Как-то сестра Ольга Александровна мне говорит: «У тебя наверно болит голова?» Я отвечаю, что ничего у меня не болит. Она снова: «У тебя болит голова? Да ты прислушайся к себе». Как-то она стала навязывать мне. Я говорю: «Да ничего у меня не болит. Хорошо себя чувствую». И вот стала она со мной говорить: «Знаешь, что, девочка, как бы мы не старались, но глаз придется удалять». Я уже говорила, что у мамы такое предчувствие было. Сперва я ей просто написала: «Мама меня ранило». Она потом мне сказала: «Я сразу поняла, куда тебя ранило». В это время мама жила на Староневском проспекте. Она часто меня навещала. Ходила пешком под обстрелами. По два часа стояла под аркой пока окончится обстрел, да потом через Неву... Придёт, нам разрешат встретиться в подвале. Потом обратно, да на работу. Она у меня тоже работала в связи, на почте. Вынимала письма из «кружек», так назывались раньше почтовые ящики, и приносила их на почту для сортировки и дальнейшей отправки. На работе, при обстреле, она была ранена. Рассказала я маме, и она говорит: «Дочка, не давай удалять глаз». А я про себя думаю: «Ну как тут не дашь. Всё равно придётся соглашаться». Операцию делала врач Акимочкина. И посреди операции погас свет, врач продолжала работать при коптилке. Ну, всё произошло. Наложили мне давящую повязку и врач говорит: «Ну, вставай и иди». Я говорю: «Я не могу». Она: «Как это не можешь?» Я-то представляю, что меня оперируют, и как это я вдруг встану и пойду. Я говорю: « Я не могу». Врач: «Да почему не можешь?» Я: «Да не могу я!» Врач говорит: «Да попробуй». Я попробовала... Встала и пошла. Подхожу к палате, а тут ко мне на встречу всё отделение... Господи, на руках меня несли. Все переживали за меня, расстраивались и все так жалели меня, ну прямо... Представляю, что моя мама пережила. Потом где-то на Петроградской мне подобрали протез. Ох, я с ним намучилась... Только после войны появились хорошие протезы. На Маховой была мастерская, в которой работали художники. Вот я стояла перед ним, а он смотрел на мой здоровый глаз и рисовал. Так такие они делали хорошие, что если сама не скажешь, никто не догадается. И вот меня выписывают. Я знаю, что меня дома ждёт мама. Зашла на Фонтанку д. 90 в «распред» отдала на оформление документы, а сама хожу по двору. И тут на встречу бежит связной командира полка Гришка грузин и кричит: «Кира! Кира!» Он так обрадовался, что меня увидел. И я смотрю, Гришка. Господи, какая радость то! И тут командир полка идёт. Говорит: «Здравствуй дочка. А ты чего здесь?» Я отвечаю: «Товарищ полковник. Я только что из госпиталя. Жду документы, а потом к маме поеду». А он мне говорит: «Мы тут заехали к парторгу полка Яковенко. Он здесь живёт во дворе «распреда». У нас машина. Не хочешь ли ты... в свою роту?» Вы знаете, я так обрадовалась, так обрадовалась. Спрашиваю командира: «А это можно? Я ведь документы отдала». Он говорит: «Лишь бы ты хотела». Я говорю: «Я хочу». Мы зашли домой к парторгу. Попили чайку. Казино рассказал, что сейчас формируется польская армия и его как поляка забирают туда. Поэтому он и оказался в «распреде». Потом командир говорит: «Ну, пора по домам». Я спрашиваю: «А документы?» Он говорит: «А мы тебе новые выпишем». У них был грузовик. Положили меня на пол кузова, забросали полученными со склада шинелями и вывезли. А мама ждёт... Потом я только ей написала, что мама я опять в роте. Вот так вот дважды я пошла на фронт добровольно, получается. Дивизия стояла на формировании в Агалатово, недалеко от станции Пери Всеволожского района Лен. обл. Когда меня привезли, все очень обрадовались. А больше всех я сама. В этот день к нам пришел новый командир полка полковник Лещёв Иван Иванович. Это был уже совершенно другой человек. Солдаты его боялись. Он такой не очень приветливый был человек. Но потом мы к нему привыкли. Примерно в это время вручали медали «За Оборону Ленинграда». Это была моя первая награда. Так же я носила две нашивки за ранения.

Во второй половине лета дивизия участвовала в Мгинской наступательной операции. Снова были тяжелые бои, большие потери и скромный успех. Наступали мы по торфяным полям. Где до войны добывали торф для 8-й ГРЭС(Государственная Районная Электростанция). Там были выкопаны длинные, глубокие канавы, из которых брали торф, брикетировали его и оставляли сушиться на воздухе, а потом уже увозили. Вот мы и бегали по краю заполненных водой канав. Верхний слой торфа горит. Бежишь, бежишь и провалишься в прогар. К счастью они не глубокие, сантиметров 20-30. Ниже торф сырой и не горит. Всё в едком дыму. Дышать нечем, при этом жара. Намочишь в канаве свой чёрный берет, выберешься, прижмешь его к лицу и дальше бежишь. Кругом заполненные водой воронки, а в них белыми пузырями маскхалаты. Это лежат погибшие при прорыве блокады солдаты... В конце августа операция закончилась, и мы остались здесь же в обороне. В это время я получила большое поощрение. Меня сфотографировали у развёрнутого знамени полка. Тогда же меня выбрали комсоргом роты. Приходилось выступать на собраниях. Разбирать мелкие происшествия и проступки. Помню, один солдат прозевал лошадь, и её увели. Вот на собрании прорабатываешь. Как же так лошадь прозевал (говорит, улыбаясь). Или солдат домой не пишет. Ну и всякие другие вопросы. Приходилось решать.

Помню, вызывает меня парторг Яковенко к себе по комсомольским делам. В это время девчонкам говорят, чтобы они шли с термосами на кухню. А всегда на кухню с термосами ходили ребята, девочек не посылали. Они заупрямились. Да так заупрямились, что даже не пошли. Разозлили и взводного и ротного. Когда я вернулась, попало и мне: «Да ты их распустила... Да вот они не слушаются». Я, почему то, считалась старшей и отвечала за них. Дали нам трое суток гауптвахты. Отвели в отдельную землянку. Мы натопили печь и улеглись спать. Вдруг стук в дверь. Приходит командир полка с адъютантом Мишей Зверевым, его потом убили. Командир, узнав о таком событии, что девчонки на «губе». Сам пришел, расспросил, что и как, пожурил за непослушание, но с «губы» не освободил. На следующий день нам в виде наказания и позора, поручили носить торфяные брикеты по штабным землянкам, чтобы ребята топили.

Позывные у нас менялись довольно часто. Меня всегда посылали разносить новые позывные по батальонам и подразделениям. Девочки часто просились со мной, чтобы повидаться со знакомыми ребятами. И вот я иду, несу позывные и развожу девочек, а когда иду обратно - то собираю их. Нельзя сказать, что у нас с ребятами была любовь, скорее дружба. Я тоже дружила с батальонным связистом Сергеем Руденко и расскажу один «неприличный» случай. У Сергея был день рождения, и он перед этим мне всё говорил: «Девочка, ты ко мне придёшь на день рождения?» Я отвечала: «Приду, приду». Он копил свой сухой паёк и в день рождения пригласил командира взвода Рубцова и меня. Уже была зима, идти надо было по открытой местности. Вот мы пришли к нему в землянку. Рубцов принёс гитару, на которой умел хорошо играть. И вот так мы сидели, проводили время, пили чай и спирт. А я не пью. А тут выпила спирта... Сергей мне говорит: «Девочка закусывай, девочка закусывай». Я говорю: «Да я не хочу есть». Я же не знала, как действует спирт. Мы его в глаза не видели. Весь полагавшийся нам спирт оставался у старшины. И я опьянела. Стало мне дурно, я вышла на улицу, на улице мороз, стало мне легче. Он выходит и говорит: «Пойдём в роту». И мы пошли, а ноги не идут, они как ватные. Дошли до моей землянки, сели на бруствер и он говорит: «Ну, теперь девочка держись, смотри, там тебе сейчас дадут...» Соображать я соображаю, но состояние, какое-то дурное, чего уж говорить. Я в землянку вошла, скользнула на нары и как умерла, а сама всё слышу. А главное помню, что мне надо составить и разнести новые позывные. Заставила себя встать, всё сообразила и пошла. Первым был командир полка. Дверь в его землянку открывалась вовнутрь, и я влетела в неё, чуть не повалив печку. Но к счастью его в этом отделении не было. Так разнесла все позывные и потихоньку всё прошло. Даже, по-моему, никто не заметил. Во всяком случае, назавтра меня никто не о чём не спрашивал. Вот так я выпила на войне. Доскажу про Сергея. Это было уже в Прибалтике, я иду, и вдруг меня кричат: «Девочка! Девочка!» Ну, думаю: «Девочка, так только Серёжка меня завёт». А его несут на носилках, ему перебило обе ноги. Его занесли в дом, где располагалась наша станция, и наш санинструктор Кокшин говорит: «Кира, помогай». Он оголённый, а я стесняюсь, не знаю, как себя вести. У него были переломаны бёдра. Мы вытягиваем ему ноги, кости хрустят, он терпит. Мы ему ноги положили в лубки, затянули, перебинтовали. Короче говоря, вот так мы его собрали по косточкам и отправили в медсанбат. Попал он в госпиталь в Баку. Он мне оттуда письма писал, а потом мы друг друга потеряли. Когда я стала вести своих ветеранов, вдруг вижу в списке Руденко Сергей. Я ему написала в Сочи, где он жил. Мы очень обрадовались друг другу. У нас такая переписка началась... Он женат, у него двое детей. На 45-илетие Победы он приезжал сюда с дочкой. Они у нас жили. Мы очень подружились с его дочерью Людочкой. Через несколько лет он умер от инсульта. А с Людочкой мы переписываемся до сих пор, и каждый праздник она мне звонит. Вот такая дружба у меня была... Хороший парень был.

В обороне бывали разные происшествия. В землянке, где стояла наша станция жил командир штабного взвода Рябчиков. Такой хороший, надёжный, кадровый офицер. В Ленинграде у него была жена и трое маленьких детей. И вот он куда-то пошел и пропал. Пропал человек и всё. Мы уж думали, что может прямое попадание или в болоте утонул. Так и пропал он без вести.

Нам повезло, что землянки штаба и связистов находились на обратной стороне сопки. Поэтому у нас было относительно безопасно, а главное сухо. Пехотинцы же находились на полях и болотах. Они, как и немцы плели фашинник. Такие изгороди из прутьев и веток. Иначе нам их видно, а им нас. В окопах стояла вода, и туда во время обстрелов приходилось солдатам лезть. Ребята даже сложили такой стишок: Зольная сопка, песчаный карьер, зелёный фашинник всю плешь переел. Вели разведку, бывала и разведка боем, как правило, с небольшой артподготовкой. Это всё называется: бои местного значения. Тогда погибла моя подруга Надя Тимофеева. Она из полковых связистов была переведена в батальонные. Батальон уже отводили с передовой на отдых, и боя то никакого уже не было. Она вышла из землянки, и тут какой-то дурной снаряд... Ей в висок осколком и всё.

В конце января 1944 года, когда на западном участке Ленинградского фронта стала успешно развиваться операция по снятию блокады Ленинграда и появилась угроза окружения Мгинской группировки немцев, они на нашем участке потихоньку ушли. Мы даже не знали. А у нас был такой командир батальона Кривушкин Володя, москвич. Хороший такой был такой парень. Ему командир полка звонит: «Кривушкин, ты где там?» А он: «Товарищ полковник, да я продвигаюсь...» До анекдотов доходило. (Рассказывает с улыбкой и в лицах) Командир полка: «Да ты что там Кривушкин сидишь». А тот отвечает: «Да нет, я не сижу. Я двигаюсь. Я двигаюсь». Знаете, вот так вот. (Смеётся) Но у нас всё это наступление по-тихому прошло, по-тихому было. А говорили, что перед нами только, прошла большая колонна немцев. Мгу мы обошли стороной. По самому краю. Помню, что оставалась невзорванной водонапорная башня. Перешли железную дорогу и остановились в хороших немецких землянках, построенных в крутом берегу реки Мги. Некоторое время стояли там. А потом что-то я не помню... Кажется, в начале марта пошли на Псков. В Плюссе был такой случай: Немцы ушли, а мы пришли. На чердаке одного дома спал немец. Он проснулся и выходит во двор. Как бабки погнались за ним, как лупить стали, как он от них убегал... Смотреть это было потешно, немец проспал и попал к нам (рассказывает, улыбаясь). Помню, как форсировали реку Великую. Внизу лёд, а наверху вода. Уже пригревало солнышко, и наступила распутица. Вы не представляете, что это было, вы не представляете. Грязь была, я не прибавляю, выше колена. И вот, как сейчас помню: Мы идём в сторону передовой по правой стороне и ступаем шаг в шаг. Один ногу вынимает, другой ставит. Если ты остановился и застрял, то и остальные остановились и застряли. А по левой стороне к нам на встречу с передовой шли раненые. Идут, кто как может. Кто не может, остаётся... Вы не представляете, какая это грязь, я в жизни такого не видела, что бы нельзя было по дороге пройти. И вы знаете, какой ужас. Люди падали в эту грязь и погибали, и нельзя было помочь потому, что все были в одинаковом положении и раненые и не раненые. Не выбраться из неё, буквально ног не вытащить, а он раненый, а мы не раненые и всё равно ног не вытащить. Мы шли из сил выбивались, а обратно, как ребята шли, сколько их погибало... Ужасно, ужасно. Продовольствие нам никакого не подвозили. Только на лошадях доставляли мешки с сухарями. Там мы попали в мешок, но нас выручили из него и этой грязи. Потом нас отделение девчонок во главе с Медвёдкиным Сашей отвели немного в сторону. От постоянной сырости ноги распухли так, что и на ноги не похожи и болят. Как только выглянет солнышко, мы сразу выползаем, разуваемся и лежим на солнышке, а начинается обстрел - то заползаем обратно в землянку.

В это время с Сашей Медвёдкиным что-то случилось, он стал очень бояться войны. Начнётся обстрел - он забьётся в дальний угол землянки и дрожит, трясётся так, что зубы стучат. Это от него не зависело и происходило не потому, что он трус, он был всегда с нами на передовой, участвовал в прорыве блокады, но вот такое у него внутреннее состояние или даже болезнь. Попозже мы меняли какую-то часть и шли на передовую. Саша ехал на телеге с имуществом роты. Была у нас лошадь, не всё же мы на себе таскали. Возили запасные шпульки с проводами, радиостанцию и то и сё. Дак он бросил эту повозку и ушел с частью, которую мы сменяли. И вы знаете, я его не осуждаю. Я видела, как он страдал... Вот. Бывали ещё и такие люди. Не знаю, искали его или нет.

Когда второй раз направили под Псков, было уже сухо, тепло, весна, настроение хорошее, боя нет, можно отдохнуть. Пришли на место, вырыли небольшую канавку, сверху поставили палатку, получились земляные нары с проходом посередине. Все разошлись по деревенским домам, а в палатке осталась дежурная по роте моя подружка Нина Голотёнок и я за коммутатором. Сидим мы, а все разбежались, и командир роты убежал, никто не звонит. Сидели, сидели да и уснули. Пришли то издалека. И вдруг: «дррррр...» такой громкий звук. А аппараты были у нас уже индукторные, немецкие у них громкий такой звук. Мы к телефону, а трубки нет... Ага, подловили нас. Мы туда, сюда, запасной трубки нет. А нам звонят и звонят. Эти клапаны каждого номера вызывные, щёлкают... А это наш командир роты старший лейтенант Климаков москвич, пришел, видит, мы спим, снял с аппарата трубку и пошел к дивизионному связисту откуда стал нам звонить. Потом приходит и спрашивает: «Ну, что девицы? Сникли?» Посадили нас на «губу». А куда нас девать, гауптвахты то нет. Послали в комендантский взвод. Мы приходим, а ребята говорят: «А что нам с вами делать? Ну, ходите, сидите, лежите, отдыхайте». Мы так рады, ничего не надо делать, погода хорошая, поесть принесут, на кухню ходить не надо. Правда сняли с нас ремни, а потом отправили плац подметать, как бы для позора (смеётся). А вечером кино. Ребята из комендантского взвода говорят: «Да идите, посмотрите, только начальству не попадайтесь. Мы пошли, а на встречу комроты: Девицы, понимаете ли, а что вы тут делаете? Давайте, давайте, марш отсюда». Ну, мы ушли.

В 1944 году одевали нас получше. Выдали новые шинели. Сапоги, правда, остались старые, они как-то не изнашивались, крепкие были сапоги. Выдали новые гимнастёрки и брюки. Тогда я уже носила армейские брюки, они для войны удобнее. Обмундирование выдавали на год, и делай с ним что хочешь. Штопаешь его, снега натопишь в каске, постираешь и у костра посушишь. Хочется выглядеть то, правда? Нижнее бельё выдавали только мужское, приходилось носить его да ещё кто, что из дома прихватил. А мылись как? Это трагедия. Очень редко, даже зимой, поставят палатку... Вот помню, глубокой осенью, почти зимой поставили палатку и провели душ. Почти на снег накидали лапок, на которых мы стояли. Вода была чуть тёплая, и вот под этими душами мы помылись. И то мы были счастливы. И ведь мы никогда не болели, никогда. А в летнюю пору, если когда увидишь воду, так в гимнастёрке и сапогах бросайся в эту воду. Конечно у нас в пехоте никаких условий не было в полном смысле слова никаких. В санроте хоть вата и бинты есть, а нам старшина лишней тряпки не даст. Летом спустишься в воронку с водой или лужа какая-нибудь или ручей. Зимой, если есть условия, натопишь снега в каске, а то и просто снегом... Тяжело было, что и говорить

В конце весны нас на поезде довезли до станции Дно. Там мы готовились форсировать Чудское озеро. Готовили плоты. Но потом задачу поменяли и оттуда, по-моему, мы пошли в Финляндию.

Помню когда мы шли по берегу Финского залива, прямо на берег выплёскивало рыбу. Да такая рыба была, большая, хорошая. Ребята набрали мешки этой рыбы. Когда остановились на отдых, ребята сбегают на пустой хутор возьмут противни, муку, разожгут костёр чтобы рыбки пожарить, а тут команда строиться. На следующем привале всё повторяется. Так мы этой рыбки и не попробовали. На станции Мустомяки (ныне Горьковское) стоял состав с барахлишком. Нам ребята говорят - девчонки, да пойдите вы, да посмотрите. Возьмите что вам надо из одежды». Мы не ходили, ничего не брали. Если бы кто из командиров сказал: «Девочки пойдите там что-нибудь подберите». Но нам никто ничего не говорил, а сами мы не смели. Правда мальчишки мне принесли лёгенький джемпер и крошечный, золотой брелочек без цепочки с выгравированной цифрой 1914. Потом говорили, что штабы и тылы грузовиками вывозили добро. Когда шли по Финляндии то делали переходы по 70 километров в сутки, представляете? Идёшь, сил уже нет, уже падаешь... Вдруг, музыка.... На обочине дороги стоит оркестр и играет. И вы знаете, будто этих семидесяти километров не было. И идёшь дальше. Прямо будто мы заново родились. Это было хорошо задумано, но делалось всего пару раз не больше. На Карельском перешейке мы под камнями сидели. Там такие камни, как дома, громады. Помню, расположились мы у подножия такого камня. Поставили коммутатор. Впереди была переправа даже не через речку, а через лощину, такая нехорошая. Всё время он пытался её обстреливать и прилетал бомбить. Сижу я с коммутатором в такой луночке под этим камнем и вижу, идёт командир полка, а за ним вся челядь. Я ещё думаю: «Хорошо им всем вместе, не так страшно, как мне одной». И тут один самолёт, не отбомбившись по переправе, подлетает и сбрасывает бомбу. Я смотрю и думаю: «Вот сейчас прихлопнет их всех». Но бомба перелетела и только у связного начальника штаба перелом обеих ног.

У финнов было много «кукушек». Помню, мы бежим по дороге слева озеро, а справа лес, в гору, в гору лес. Мы бежим, мы не можем остановиться. Ох, как они били тогда... Начальника медслужбы Колесова тогда убило. Потом, помню, рыли траншею, и политрук присел на бруствер. Пуля попала ему прямо в рот, вот какой меткий был снайпер. Они старались убивать командиров.

У нас служил Виктор Кореш. Он на Балтийском заводе работал на мониторах. Такой весёлый парень, такие глаза красивые... Вот как-то ночью на линии порыв. Посылают его и Мишу марийца исправить. Уже утро, такой хороший денёк обещает быть. Пошли они и пропали. Нет их и нет. Послали следующих. На поиски. Их нашли. Оказывается, они попали под обстрел. Лежат оба на краю воронки. Мишу марийца убило, а Кореш Виктор лежит раненый без обеих рук. Пришла Нина из санроты. Такая блондиночка. Она его обрабатывает, а он ей говорит: «Ниночка, ведь я тебя всегда любил». Шутит он, понимаете? Он ещё шутил. Вот такие люди, вот такие люди были...

В боях за Выборг мы почти не участвовали, наверно шли вторым эшелоном. Города я не помню, единственное, что осталось в памяти, как бежали по мосту из продольных брёвен. По бревну и так-то ходить неприятно, а тут ещё над водой. Страшно, но бежишь. На войне всегда всё бегом, какой случай не вспомнишь, везде бежишь. Выборг был пустой, и почти не разрушенный. Ребята «открыли» там пивной завод. Попили пивка, но безобразий не было, с этим у нас было строго. Когда мы шли по Финляндии и по Эстонии, нам всё время было наказано: «Ради Бога, ничего не трогайте, ничего не трогайте там у населения». Если в Ленинградской, Псковской областях, жителей было мало и жили они в землянках голодные, дети все вшивые, а на Карельском перешейке населения вовсе не было, то в Эстонии жители оставались в своих домах. Помню, идём мы по деревне, по обе стороны дома, они все выходят к забору, облокачиваются на калитку и смотрят, как мы идём. Как только мы подходим, они разворачиваются и демонстративно уходят в дом. Когда мы дошли до конца деревни и свернули в лесок, где и остановились, приходит хозяин крайнего дома и спрашивает старшего. Его подвели к командиру, и он говорит: «Вы прошли по моей земле, помяли траву, нанесли мне урон. Извольте заплатить». Ну а чем мы могли ему заплатить, да и ничего мы не делали, просто гуськом прошли... Полк прошел. Они, конечно, нас не любили... Они очень следят там за своими дорогами. Молодые парни лет двадцати, все здоровые ребята и все гладят, чистят, укладывают дорогу, чтобы она была исключительной. Они не в армии, они трудятся на дорогах. Помню, у меня даже возникала мысль, не немецкие ли это солдаты. Переоделись да и смотрят на нас, куда мы идём. Могло ведь быть такое, правда? В Эстонии и Латвии люди жили не плохо, а вот в Литве победнее.

Никакой американской или английской техники у нас не было, использовали отечественную и трофейную. Может быть, что из продуктов было, я не знаю. Нам повара готовили. Сперва был Кирим татарин, потом Миша еврей. Хорошо готовили. Варили на ходу. Лошадки кухню везут, она топится, суп варится... Когда освобождали какой-нибудь пункт, там бывали оставленные продукты: галеты, конфеты... Нам всегда говорили, чтобы мы не трогали, что может быть отравлено. Другой раз брали, ели и ничего с нами не было. Может быть, это было и опасно. Хотя не думаю, они ведь бежали, и им было не до этого.

Мы были уже обстрелянные привычные к бомбёжке, обстрелу, к всему этому шуму и у нас особого страха не было, а тут призывали ребят 27-го года рождения. Мальчишечки совсем, Господи. Ботиночки на ногах, обмоточки... Обмотку намотать они не умеют. Пойдут, они у них размотаются. Они на них наступают. Винтовку они тащат, ноги они натрут. Так мы над ними, как матери. Хоть мы и сами молодые были. Но уже, слава Богу, сколько сражений прошли.

У нас в роте был армянин Армен Марманьян. Он маленького росточка, ему так, на мой взгляд, было трудно, так сложно. Мне его было так жалко, так жалко. А командир взвода у него был нацмен, такой противный и несправедливый. Помню, в Прибалтике шли по грязи в гору поднялись, присели немножко отдохнуть, а он: «Марманьян, ко мне!» Марманьян встаёт, еле лапки свои поднимая, подходит к нему. А тот: «Марманьян, давай встреть повозки!» В общем, он его загонял, загонял. Я начальнику связи и говорю: «Слушайте, несправедливо, он просто замучил этого Марманьяна. Он же не выдержит, не выдюжит. Нельзя же так. Чего он на него насел». В общем, я на взводного «накапала». Ну, начальник связи «дал по мозгам» этому командиру взвода. Но Марманьян никогда не узнал, что я за ним наблюдала и помогала. После войны, когда создали совет ветеранов. Разыскали сто человек из нашего полка. Я вижу в списке Марманьяна и так обрадовалась. Я ему написала, что, мол, так и так веду наш полк и напомнила о себе. Он был так счастлив, что я ему написала, и у нас с ним завязалась такая переписка замечательная, вы себе не представляете. И вот какая судьба: Он работал главным механиком в Останкинском Телецентре. А моя внучка окончила в Москве техникум и не могла устроиться. Тогда он её трудоустроил у себя.

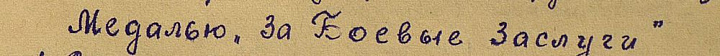

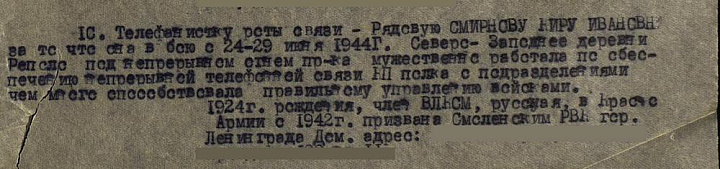

К этому времени кроме медали «За оборону Ленинграда» у меня были две медали «За Боевые Заслуги», но я мечтала получить солдатскую медаль «За Отвагу». И вот объявили, что завтра нескольких девушек из нашей роты, в том числе и меня, будут награждать медалями «За Отвагу». Велели подготовиться, привести себя в порядок, подшить подворотнички. Но свою заветную медаль я так и не получила. А вышло так: На войне бывали случаи, когда я почти ничего не видела. Об этом знали некоторые девчонки да Витька Кореш, который погиб, когда ему руки оторвало. Они мне помогали. И вот в этот вечер мы шли, а я почти не вижу. Тогда выдавали солдатам не серые шинели, а какие- то светлые. Вот вечер, темно ничего не видно и только впереди светлое пятно, это спина идущего впереди солдата. Пришли на место и вызывает меня новый ротный, пришедший на смену раненого Климакова, и назначает меня дежурной по расположению. Не хотелось мне ему рассказывать о своих недостатках, и я ему просто говорю: «Я не могу, не могу заступить на дежурство». Он говорит: «Ну почему ты не можешь, почему?» Я отвечаю: «Ну не могу, понимаете, я же никогда не отказываюсь, но в данный момент не могу». И это его так разозлило, что он пошел в штаб и пожаловался заместителю командира по политчасти, что я не выполняю его распоряжений. Замполитом у нас был Иовлев. Такой противный, некрасивый, такой здорового роста, как коряга уродливая. Это я не от обиды говорю, а ведь бывают такие несимпатичные люди, правда, ведь? И вот, он пьяный начинает на меня орать. На меня в жизни так не орали, на меня там голос даже не повышали. Даже его связной Шаронов говорит: «Ну что вы на неё кричите?» А тот и знать ничего не хочет и приказывает отменить моё награждение. Дежурить я не пошла. Наступает утро, девчонки собираются, а я молчу. Девчонок наградили, а меня нет. А я эту медаль всю войну завоёвывала, в моём понятии, а тут... Вот мне до сих пор настолько горько, иногда ночью просыпаюсь и думаю: «За что?» Потом меня девчонки спрашивали: «Кира, а почему тебе-то эту медаль не дали?» Но я никому ничего не рассказывала.

В Прибалтике, да и везде где мы проходили, было много мин и всяких «гостинцев». Помню, идут два наших шофёра мимо большого сарая, знаете, у них такие сараи были, глубокая яма, а над ней большой сарай и вот один из шофёров бросил в ворота камень и тут раздался такой взрыв... Много было возможностей, чтобы я не была. Помню, идём мы в полковой колонне по дороге через поле, недалеко лес. Вдруг налетают немецкие самолеты, и давай по нам из пулемётов строчить. Низко, низко летают, строчат и ещё сирены включили, а она действует, эта сирена то. Конечно, были жертвы и лошадей наших они поколотили, у них же крупные эти снарядики. Мы бросились в рассыпную и к лесу. Лес это дом, это спасение. А они над нами, а они над нами... Вот я бегу, бегу, и раз в канаву лицом легла и лежу. Они ещё полетали и улетели. Ну, думаю: «Надо вставать». Открываю глаза, а я лежу на минах... Противотанковые мины были сложены вдоль канавы. Думаю: «О, батюшки, а если бы пуля попала в мину...» Много было разных случаев. Один раз тоже шли, шли и остановились в чистом поле, поставили палатки, а рядом ни леса, ни населённого пункта... Тоже накрошил он нас там. Другой раз идём, смотрим землянки. Заходим, а там полно наших раненых. Какая-то часть ушла, а раненых оставили. Ну, мы давай их таскать...

Помню, наступали мы за пехотой. Выбежали на поляну с вырытыми на ней стрелковыми ячейками и уже её проскочили, как вдруг из окопов встают человек семь немцев с поднятыми руками. Троих из них отправили в особый отдел, а четверых поручили одному солдату отвести в штаб. Я ещё тогда подумала: «Как же он их поведёт? Он один, а их четверо. Был бы у него хоть автомат, а то винтовка». Не такие уж они были послушные. Один черноглазый просто зверем смотрел. Мне просто было жалко солдата. Думаю, как он их доведёт. Случаев расправы с пленными у нас не было, что вы. Бывало, солдаты ели с ними из одного котелка. Они тоже такие умные были. Вынимают карточки, начинают свою фрау показывать, рассказывать, что у них дети, всё такое... Наступает обед, они дают знать, что есть хотят. Ребята поедят и дают им свои котелки и им тоже накладывают. Было это, было.

Вы спрашивали, верили ли на войне в Бога. Некоторые солдаты носили крестики, думаю, это им матери давали в путь-дорожку, но это бывало редко. Я расскажу случай, который был со мной. На короткое время меня перевели в корпус. Была поздняя осень, уже примораживало. Я отдежурила и в 12 часов ночи должна была идти в расположение. Пошла. Место незнакомое, но я знала, где идти. Иду по верху холма, а дальше ниже, ниже, ниже метрах в семистах лес. На земле иней, и я на фоне неба, словно на экране. Тут, со стороны леса, по мне как начали стрелять... Я, конечно, упала. Упала и лежу, замерла. А там ждут, или я убита, ну не я, а солдат, или я поднимусь. Лежала, лежала, холодно земля мороженная. Стала подниматься, они прямо из огнемёта по мне! Но они по мне не попадали, огонь выше летел. Я по-пластунски поползла, поползла... Бьют, бьют, по земле не попадают, а всё это надо мной. И потом они кончили бить и идут. Идут трое от леса в моём направлении... (рассказывает с нарастающим волнением). Так, думаю...

Ой, мне сейчас худо будет, ей Богу... Это доскажу сегодня, и прервёмся, ладно? ...Я значит в таком смятении, что делать?! Вдруг возле меня оказалась стрелковая ячейка. Я в эту яму. А в ней оказался этот подкоп, ниша. Не знаю как, но я в неё втиснулась. А они идут. Уже близко, я слышу немецкую речь. Ну, думаю: «Сейчас мне конец будет». Они недалеко остановились, но меня им не видно. Они давай строчить, строчить вокруг и по яме по моей. Я поджала ноги и сама сжалась, как только могла. Тут мне пришли в голову два слова, и я взмолилась: «Господи помоги! Господи! Помоги!..» Они стояли, стояли, разговаривали, но видят, никого нет, наверно подумали, что солдат уполз и ушли. После этого я ещё долго лежала не шевелясь, замёрзла, потом потихоньку оклемалась, вылезла и пошла. Это я ничего не придумываю вам. У меня даже пола шинели была простреляна, когда я лежала в нише ячейки. В этой шинели я пришла с войны, заштопала, перекрасила и сшила из неё себе пальто.

В Прибалтике шли очень сильные бои. У нас ранило командира полка, прислали другого, и его ранило. Потом пришел новый, из нацменов, но тоже пробыл недолго. Мы развернули станцию в каком-то подвале. Помните, я рассказывала о своём знакомом Серёжке, которого ранило, и я помогала его перевязывать? Тогда же ранило разведчика Савушкина. Такой молодой парень уже с тремя орденами славы. Его принесли к нам в подвал, он хрипит. Я к нему, а перевязать нечем. Сбегала, привела санинструктора Кокшина, а Савушкин уже умер. У нас в Петербурге есть улица Савушкина. Я думаю, не наш ли это Савушкин, хотелось бы узнать. (Улица названа в честь лётчика Героя Советского Союза Александра Петровича Савушкина 1918-1943)

В начале декабря стояли мы под Шауляем. Меня и Нину Голотёнок послали чинить связь. На порыве раскидало концы провода, ну мы давай ползать искать концы и соединять. Был обстрел, и мне осколок попал в кисть левой руки и прошел на вылет. Нина не пострадала, она за всю войну не была ни разу ранена, хоть всегда была рядом со мной. Отправили меня в медсанбат, а оттуда в госпиталь, располагавшийся в Ленинграде на Староневском проспекте. Женских палат было мало, и мы с несколькими женщинами лежали в боксе. В начале 1945 года меня выписали. Когда я пришла в Военкомат, мне там сказали: «Учтите, что вы ещё в отпуске. Вы ещё в отпуске». Вы представляете, что она мне говорит? Что я ещё в отпуске, что я ещё военнообязанная! Я говорю: «Куда же больше то? Куда же больше то ещё, а?»... Но ничего, дембельнули. И вот тут уж я, наконец, пришла к маме. Пришла в удручённом состоянии. Вот тут я стала о себе думать: «Что же я такая... Раненая... Такая раненая, в лицо». Мне обидно было. Мама меня утешала: «Да ладно ты. Не на гулянке же это. Да что ты расстраиваешься...» Так меня успокаивала. Но когда успокаивают это одно, а то, что ты ощущаешь это другое, правда? В это время сестра с мужем вернулись из Комсомольска на Амуре, и зять устроился на судостроительный завод имени Марти, сейчас это Адмиралтейские Верфи. Он меня устроил к себе. Когда я попала в народ, в нормальное окружение, то и настроение у меня стало хорошее. Как-то всё стало забываться. Я работала в Бюро рационализаций и Изобретений. Мне попался такой хороший начальник Владимир Николаевич Скокунов, не молодой, очень грамотный, как сказала бы моя мама: «Прежний начальник». К нам ходил весь завод, подавал рацпредложения. Всем, кто к нам придёт он говорит: «А это наша Кирочка Ивановна, а это наша Кирочка Ивановна...» И Кирочку Ивановну узнал весь завод, понимаете? И мне там стало легче жить. У меня появилось много знакомых, много друзей. На этом заводе я проработала всю жизнь.

Жили мы с мамой в доме барона Фредерикса. Сейчас это продолжение гостиницы Октябрьская. У нас было по Высоцкому, в буквальном смысле 36 комнат. В каждой комнате жило по семье, а были и в которых жило по две семьи. Дом выходил на 4 улицы: По Лиговке до Второй Советской, потом Греческий проспект и Первая Советская. Входишь в одну парадную и по коридорам можешь по кругу, по всем четырём улицам пройти и выйти в эту же парадную. Коридор делился на два отсека по 18 комнат, но дверь в перегородке не закрывалась. На всех была одна раковина и одно «очко». Сейчас я думаю: «Как же мы управлялись, как же на работу не опаздывали». Сейчас только удивляюсь. У нас и газа не было. Сперва в комнате стояла плита, но потом мы с мамой её сломали, что бы места побольше было. Все готовили на керосинках. В доме была чистота. За этим все следили. Пол в коридоре был беленький, не крашенный, мы его тёрли, мыли. А что бы были какие то ссоры, что то кто-то был не доволен или в каких то претензиях был к другим, что вы. В праздники одно веселье, одно веселье. Друг друга угощали пирогами. Мама в «чудопечке» на керосинке напечёт всяких... Ходили чай пить друг к другу. Мы вот так жили. Вот так жили в советское время послевоенное.

В 1946 году я вышла замуж. Муж Дмитрий хороший, симпатичный, голубоглазый, работал Начальником Бюро в Отделе Главного Технолога на моём заводе. У нас родились дочь и сын. Теперь у меня три внучки и трое правнуков.

Вернувшись с войны сперва я, конечно, переживала, а потом ничего. Потом я в такой чудесный коллектив попала, чудесный коллектив. И это мне очень помогло. И характер у меня такой... Я сама знаю, что у меня был такой хороший характер. Добрая я была и отзывчивая была и людей любила. Главное я любила людей и пользовалась взаимностью. Вот это мне в жизни помогло.

...Я с вами разговариваю, а сама думаю: «Надо рассказать, надо рассказать. Такая необыкновенная история» Это касается меня лично. Я до сих пор ищу одного человека. Понимаю, что бесполезно, год то у него какой... Он с пятнадцатого года... Мне просто важно знать, жив он или нет. Помните, я вам говорила про политрука Яблокова Михаила Сергеевича, который ходил к маме справляться обо мне, когда я лежала в госпитале после первого ранения? Он подружился с моей мамой, а когда я вернулась в часть, приходил к нам. У нас был патефон, он любил послушать музыку. У него была и своя любимая пластинка: «Бирюзовые златы колечики». Ну, ходил и ходил. Мы все там были все девчонки. Я вообще не обращала внимания ни на кого. Я только что пришла в армию, и речи ни о чём не могло быть. А особенно, когда он придёт во время обеда... Я так стеснялась после голода, что была готова выкинуть всё в окно, будто я ничего не ела и есть не хочу. Вот до чего стеснялась. Ещё, помню, выходим мы из Усть-Тосненской операции. Идём по шоссе, погода хорошая. Я иду с аппаратом и катушкой, немного вырвалась вперед. Он со мной поравнялся, идём, разговариваем. А я светленькая была такая, у меня волосы слегка вились, выгорели. У меня так волосы упали на лоб, а он смотрит и говорит: «Светлый, как солнышко локон». Я тоже не обратила внимания, мало ли что он сказал. Короче говоря, я ничего не замечала и ничего не знала. Дальше служили и служили вместе, и никаких проявлений он ко мне не проявлял. Перед прорывом блокады мы долго стояли и готовились. Не далеко от нас находились торфоразработки, на которых трудились женщины. Наши туда ходили по вечерам, там были, какие-то танцульки. Вот как-то он приходит и высыпает на стол передо мной массу разных записок и на розовых бумажках и надушенных и всяких. Я спрашиваю: «Ну и что?» А он говорит: «Это всё пишут мне, мне и для меня, а мне этого ничего не надо». Я говорю: «Ну и дальше что?» Ну, в общем, он дал мне понять, что я ему не безразлична. Ну и что? Ну и продолжаем служить дальше. Он иногда приносил какие-то угощения, но я избави бог, что бы я взяла чего-нибудь, избави Бог. А девчонки говорят: «Кира, был Яблоков, он чего-то принёс, а мы уже оформили». Я говорю: «Нахалки вы, бессовестные, как вам не стыдно?» Помните, я рассказывала, что он девочек освободил от строевой подготовки? Потом я поняла, что это он из-за меня, чтобы я не маршировала. Ещё как-то подходит и предлагает пострелять. Я согласилась, и он дал мне свой наган, но не предупредил, что руку надо держать в напряжении. Я выстрелила и отдача эта, как даст мне по зубам, отметина даже осталась (смеётся). Вот такие хорошие вроде бы отношения завязывались. А мы любили ходить к ребятам в радиовзвод, попеть, послушать музыку по рации. Как-то собрались снова, вхожу я, а он сидит у входа и говорит мне: «Ты здесь останешься или дальше пройдёшь?» Я говорю: «Дальше пройду». Ну, к своим девчонкам. Сидим там, что-то хохочем, разговариваем... Ну и ребята с нами были. Вдруг шум какой-то... Я в его сторону не смотрела и ничего не видела, а тут происходит шум и начальник связи полка выбивает у него из руки пистолет... Как потом выяснилось, всё это произошло из-за меня. Убить он меня хотел что ли, до сих пор я этого не знаю. Его в особый отдел. Меня начинают таскать. А я-то ничего сказать не могу. Может, и надо было сказать, соврать что-нибудь, что бы выручить человека, но я не знала что. Да и его самого я совсем не знала. А вот у него были такие сильные чувства. Три дня нас вызывают в особый отдел и расспрашивают. Он ходит, нервничает. Вот тут мы с ним подружились.

Он был политрук роты, и его дело передавалось в военный трибунал. У начальства он отпросился пойти попрощаться с ребятами в артполк и в другие подразделения, где у него были знакомые. Приходит к нам и спрашивает меня: «Ты пойдёшь со мной, если я пойду с ребятами попрощаться?» Я говорю: «Да кто меня отпустит?» Он пошел, договорился и мы пошли. Такое у него даже и ничего настроение было. Он хороший человек был, он был очень хороший человек. Вот мы по полю идём, он даже песни поёт. «Ой, вы кони, вы кони стальные...» как сейчас помню, поёт эту песню. Он заходил в землянки прощался с ребятами. Я с ним не заходила, стояла, ждала его на улице. Он попросил подарить ему на память мою фотокарточку, но у меня не было. Где же в пехоте фотографироваться? Но у меня при себе была фотография моей сестры, а мы с ней очень похожи, и я подарила ему эту карточку. Вернулись, и его взяли в трибунал. Приговорили его к трём годам с заменой на штрафную роту. Направили его в 42-ю армию. И про него больше в полку не слышно. В Красноборской операции меня ранило, и я попадаю в Военно-Медицинскую Академию. На второй день утром вдруг мне говорят: «Тебя там кто-то спрашивает». А я такая страшная, башка моя замотана, ещё меня не перевязали, как была вся запёкшаяся. Какой-то халат у меня страшный. Тапки, какие-то сорокового размера страшные. Вид у меня был, хуже не бывает. Думаю: «Господи ты, Боже мой, кто же там ко мне пришел?» А в академии такой большой вестибюль с колоннами и широкая мраморная лестница. И вот я такая спускаюсь по ней... Смотрю! Яблоков этот ходит. Ходит, ходит у парадной, нервничает. Ну, я обалдела и от своего вида и. ... Тут он поднял глаза, увидел меня и бежит на встречу, бежит, бежит. И говорит: «Ну, ты подумай какой этот немец... Вот надо же так угодить...» И стал мне говорить успокаивающие, хорошие слова, которых я не забуду. Такое у нас было короткое свидание на лестнице. К этому времени он под Пулково со своей штрафной ротой был в наступлении, как рядовой солдат. Получил ранение в голову и месяц пролежал в госпитале. А как он узнал о моём ранении и где я нахожусь, даже не представляю. И вот он стал ходить ко мне в госпиталь. Меня уже девчонки принарядили, дали мне новый халат, синий, длинный. Голову привели в порядок. У меня такие локоны были... Только глазик бинтиком завяжу, локоном прикрою и такая уже ничего была. У нас были определённые дни свиданий, когда пускали посетителей, и каждый такой день он из-под Пулково ко мне приходил. 14-го мая меня выписали. Он об этом узнал от мамы и пришел за мной, а я уже ушла. Он в распред, а там документы есть, а меня-то нет. Меня увезли. В то время он служил заместителем командира стрелкового батальона в звании старшего лейтенанта. Он в части уже договорился, что вернётся с женой. А я-то про это ничего не знала. Он к маме. Мама тоже не знала где, пока я ей не написала. Потом мама со Староневского переехала в здание гостиницы «Октябрьская», и мы с ним потерялись. Потерялись надолго. А у меня был его адрес в Костроме и уже после войны в 1947 году я думаю: «Дай, напишу, жив он или нет». Оказалось жив, и у нас с ним завязалась переписка. Он окончил экстерном академию связи, после служил в правительственных войсках на Кольском полуострове и в Польше, но из за пребывания в штрафной ему не присваивали званий, и он так и оставался старшим лейтенантом. Когда я его нашла, у него было столько радости, но в каждом письме он мне писал: «Я морально убит, я морально убит». Он кому не расскажет, что с нами произошло, над ним как бы смеются и не верят, что такое может быть. Он очень это переживал. В каждом письме писал: «Давай встретимся, посмотрим глаза в глаза». К тому времени у меня уже была дочка. Он писал: «Очень крепко целую твою дочку и люблю её...» И всё в том смысле, что разводись и всё. Один раз в конце письма я написала: «целую». А он мне пишет в ответном письме: «Ты написала, что целуешь, а ведь это в первый и наверно в последний раз». Длилась переписка очень долго. Эти письма у меня хранятся, и они для меня, как средство помогающее и обезболивающее. Потом переписка прервалась. Спустя долгое время я снова стала его искать. Написала по его адресу: Кострома ул. Симановского д.42. Просила откликнуться тех, кто там теперь живёт, если им что-то о нём известно. Писала... Куда я только не писала. Ответа нет. И вдруг однажды в 2007 году я прихожу домой и эта передача «Жди Меня», но я застала только самый конец фразы, этой Вали, которая ведёт передачу. Она смотрит куда-то на экран и говорит: «Если ваша Кира смотрит эту передачу, то она вам ответит». И передача закончена. Я написала на эту передачу... Но ведь туда столько писем идёт, и не с такими глупыми вопросами. Мне хочется перед концом жизни встретиться, поговорить да узнать в чём же там у нас дело произошло, как же это всё вышло. Я вам всё это рассказала некрасочно, обыденно, не так, как я это чувствую... Ну что сказать?... Не знаю, что сказать.

Санкт-Петербург 2009 г.

| Интервью и лит.обработка: | Интервью: А. Чупров Лит. обработка: А. Фролов |