Я родился 21 мая 1925 года в г. Курске, в Очаковской Слободе. Сейчас ее только старожилы еще помнят: «Ты откуда?», «Из Очакова». Все понятно. В этой Слободе, в основном, жили кожевники и все мои предки, прадед, дед, три сына деда, в том числе и мой отец, все были кожевниками. Где-то в 1928 году отцу дали квартиру в городе, на улице Софьи Перовской. А, в 1934 году, мы переселились в еврейский квартал. Я в этом доме прожил с 1934 года по 1941 год, потом в 1950 году, когда вернулся из армии, тоже там жил, пока не случился там пожар.

Моя мать была ответственный партийный работником, так что мы не бедствовали. Мать работала зампредседателя «Потребсоюза» по общественному питанию. Потом ее оттуда перевели директором дома отдыха, где отдыхали все партийные бонзы. Там я увидел Калинина, Стаханова, Изотова, они останавливались в Курске. У нас даже два велосипеда было – один у меня, другой у отца. Потом зингеровская швейная машинка. Перед войной отец подарил часы Московского первого часового завода, они вот такие были, руку не только закрывали, даже свешивались с руки.

До войны в Курске вообще хорошо было, бывали, правда, наводнения при разливах, но ни землетрясений, ничего. Базар Покровский всегда работал, богатый был – были бы деньги, все купишь, и фрукты, и овощи, и мясо, и молоко. Причем, все было гораздо дешевле, чем в Москве или Ленинграде. Москвичи, которые ехали с юга через Курскую губернию, они обязательно в Подорях останавливались и покупали там выпотрошенных гусей. Потому что такого товара больше негде нельзя было купить. Изумительные были антоновские яблоки

В 1941 году я учился в 15-й средней школе. Успешно окончил 8 классов и тут пришла война. Стали появляться беженцы, и мы решили эвакуироваться. Мать и отец были старыми коммунистами и, когда началась война, отца сразу призвали в армию, а мать придерживали, все хотели ее пристроить на подпольную работу, но у меня была сестренка 1937 года, и из-за нее нам разрешили эвакуироваться. Мы уехали в Казахстан. Жили в Алма-Атинской области, станция Уштоби. Я и мать работали в риссовхозе, который организовали выселенные в 1937-1938 годах корейцы. Этот совхоз был очень богатый, на трудодень там давали 5 килограммов необрушенного риса. Это очень много, а для того времени, тем более.

В январе 1943 года призвали в армию. Попал я в пулеметную роту Орловское военно-пехотное училище, которое было эвакуировано в Туркестан. Учились мы, учились, а когда потребовался новый живой материал, нас зачислили в маршевые роты. Причем не аттестовали даже в сержанты, хотя мы уже почти полностью закончили курс на командиров взводом. Погрузили в эшелоны и отправились на фронт. Каждому из нас дали трехлинейку, в окопы поставили, и стой там, Вася.

Я попал в 6-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Защищала рубеж – с одной стороны станции Поныри, с другой стороны деревня Ольховатка. Это был самый страшный участок…

Мы каждый день ждали немецкого наступления, но оно не приходило и не приходило. Потом 5 июля вдруг ночью открылся страшный артиллерийский огонь, немецкие позиции запылали. Наши самолеты стали бомбить немецкий передний край. Мы думаем, еще не наступали, а уже бомбят, мы же не знали, что это был предупреждающий удар, придуманный Рокоссовским. Мы сидим в этих окопах, ждем, что будет дальше, когда последует команда: «Вперед! За Родину, за Сталина!» Правда, сколько я был на войне, ни разу не слышал такого призыва. Бога мать – слышал каждый день. Потом где-то полчаса было затишье, и потом немцы обрушились. Это был кошмар. Юнкерсы не слезали, артиллерия все время обстреливала, минометы. Страшно было. Вся земля поднялась вверх. На зубах песок, ничего не видно, гарь стояла даже днем. А тут еще смотрим, немецкие танки пошли, мы тогда первый раз их живьем увидели. А в наших позициях, траншея, и тут же артиллерийские расчеты стояли, 38-й гвардейский артиллерийский полк, мы копали для них и укрытия, и позиции делали. Они молодцы, подавляли огневые точки. На нашем участке, нашей роты, они, наверное, три или четыре, а может, больше машин положили.

11 июля мы перешли в наступление, к тому времени от роты осталось 11 человек.

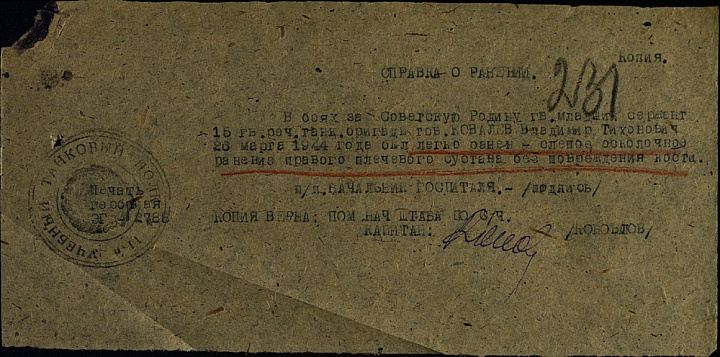

Потом на территории Украины в Сумской области за Шоской меня ранило первый раз. Попал я в госпиталь, сначала в один, потом в другой, третий. И в конечном счете привезли в село Батищи под Львовом. Привезли в церковь, на солому нас кинули, мы там, в шинелях, как свиньи, лежали в этой соломе. Никакого лечения, никакого ухода. Кто простудится, придет медсестра, даст таблетку. Кошмар был. Кормили то ячневой кашей, то перловой кашей, причем всего раза два в день. Обычно утром выдавали кусок хлеба, две ложки сырого сахара и этот приварок. Короче говоря, я там пролежал дней 5. Ждем дальнейшей эвакуации, чтобы в эвакогоспиталь попасть. Ходили слухи, что там совсем другое дело – и лечение, и питание. А эвакуации все нет. Со мной один парень был, он из Курска из Стрелецкой слободы. Я ему говорю: «Федя, давай, сами поедем в Курск. Документы у нас с собой, повинимся, и будем в Курсе лечиться. У тебя там мать с отцом, у меня тетка живет». В общем, уговорил я его. Вышли на КПП, сели в попутный студебеккер, и мы приехали в Курск.

Приехали, куда? Пожрать сразу хочется. Пришли на базар, тогда на базаре торговали и горячей пищей. Пришли к одной старухе, пожрать. Надо деньги, а денег ни фига нет. Что солдат? С гвардейскими и полевыми получал 30 рублей, а буханка хлеба стоила около 500 рублей. Короче говоря, решили расстаться с тем, что у нас есть. Достали пару не надеванного белья, портянки, и самое главное – хозяйственное мыло. Оно же тогда было очень дорогим. Выгребли все из своих тощих вещмешков на стол. «Хватит этого?». «Хватит». Налила нам по стакану мутного противного, свекольного самогона. Мы выпили. Налила нам по тарелке борща, каши пшенной сдобренной подсолнечным маслом, и две самодельные, ржаные лепешки. Короче, мы это все за один присест рубанули, закурили, она нам дала полстакана махорки. Сидим, курим. Немножко забалдели после выпитого, давно не пили. Я оглянулся, говорю: «Федя, смотри, идет комендантский надзор». И мы рванули в туалет. А оба хромые были, у меня было ранение в поясницу, а у него правая нога в гипсе была. Но нас сразу оттуда выволокли. Посадили в «виллис» и повезли в распределительный медицинский пункт. Спросили, как мы оказались здесь. Мы предъявили документы. Карточки ранбольных. У нас с собой истории болезни. Пожурили, пожурили, нельзя было самим, самовольно это нехорошо. «Родственники есть?». Федор говорит, у меня здесь и мать, и отец, сестры живут. Спросили: «А у тебя?». «У меня все эвакуированы». Нас развезли по госпиталям. Меня в госпиталь на Чернышевского и Дзержинского, в 7-ю школу. А его в Сапогово, подальше от родных. Начали там лечиться. Как только я стал ходить, начал в самоволки бегать, то к тетке на улицу Радищева, то в кино, тогда крутили английские фильмы, интересно было. Чуть ли не каждый раз попадался в лапы комендантскому надзору, привозили в госпиталь. Начальник госпиталя меня перевоспитывал. Потом он как-то однажды разозлился и говорит: «Я тебя выпишу досрочно из госпиталя!» Я подумал, не может он так сделать. А он сделал. И с недолеченными ранами взял и выписал в строй.

Прибыли на пересыльный пункт. А раньше было как, приезжает «покупатель», составляет список: Ковалев, Петров, Сидоров. Кто ты по специальности, это их не интересовало, лишь бы им набрать 50 человек, как было положено, и увезти с собой. Попал я в этот список, привезли меня в танковую учебку. Окончил я ее, присвоили мне сержантское звание. И после этого привезли под Тулу, там стоял на пополнение Первый гвардейский Донской танковой корпус. Командовал им генерал-майор танковых войск Панов Михаил Федорович.

Я попал на пополнение 15-й гвардейской бригады. Получили технику, и вскоре нас отправили на фронт. Нас сначала эшелонами довезли до Чернигова, а потом уже своим ходом мы поехали в Белоруссию. Взяли Речицу Гомельской области, после этого взяли Калинковичи. И нас вывели из боев. В Полесских лесах стояли, ждали, когда придет новое пополнение и в людях, и в технике.

Наш корпус был направлен в распоряжение командующего 55-й армии, генерала Батова, он наш корпус любил, всегда его просил, потому что он еще под Сталинградом с ним вместе воевал. Говорил: «Это мои донцы!». Стали поступать машины, личный состав. Когда почти укомплектовали, стали обучать вождению в болотистой местности. А саперы в это время делали колейную дорогу из бревен, они в основном были пожилые люди, большие умельцы – плотники, мостовики, кузнецы. Они делали одну дорогу для пехоты, а вторую дорогу более прочную делали для перевоза тяжелой техники. Сделали они. И когда началось наступление, операция «Багратион» мы через нее ехали. Жутко было. Только заехали на этот настил, а он как заходил, танк-то 30 тонн, представляете? Думаю, ну, все, капец. Сейчас он соскользнет в это болото, черт его потом вытащишь… Потом, правда успокоился. Поехали. Пока переезжали это болото, только одна мысль, неужели не доеду. Но ничего, доехал.

Сначала мы взяли большую станцию Пильня, коммуникационный пункт у немцев. Там стояло большое количество эшелонов и с продовольствием, и с оружием, и с боеприпасами, и горючее. Потом пошли на Бобруйск. С Бобруйска на Минск. Короче говоря, прокатился я через всю Белоруссию. И когда мы уже попрощались с Брестом, там недалеко есть польский городишка Черемха, и вот под этой Черепхой нам в борт влепили болванку. Весь экипаж был ранен, но мы все удачно выбрались. Правда, я с помощью товарища, он меня вытащил оттуда. А командир и радист сами выбрались. Контужены. Осколки посекли тело. Броня дала плеск внутри. Володя Андреев, который меня вытащил, привел в чувство и говорит: «Ну, а теперь поедем в медсанбат». А там как было – таблички: «Хозяйство Петрова», «Хозяйство Иванова». Указатели были, где можно найти свою часть, или медицинскую помощь и прочие вещи. Так он меня на куске брезента протащил до санбата 3 километра, а ведь сам тоже ранен был, я когда очнулся, у него левая рука на подвязке, голова и шея кое-как перевязаны. Он сам себя перевязывал. Я ему говорю: «Что же ты делаешь, надо же хорошо перевязать». Он говорит: «Ай, ладно, я тебя дотащу, и там нам окажут помощь», – а когда он меня притащил в медсанбат, то и сам без чувств упал от потери крови.

Когда меня в медсанбате затащили на операционный стол, мне запомнилась врач – молодая, красивая женщина, очень глаза у нее красивые были. Повернули меня на живот, и она говорит: «Ну, а теперь мы тебе умереть не дадим». Потом я отключился. Пришел в себя уже в палатке, узнал, что Андреев Володька здесь, увидел, что он лежит, рука в гипсе, весь перевязан. Из санбата нас перевезли в Бежицу. Мне становилось все хуже и хуже, у меня были множественные осколочные ранения, и меня увезли в Казань. В Казани меня вылечили, причем, там такой случай произошел – самоволка и желание угостить ребят водкой спасла меня от инвалидности.

Вызвали меня на ВВК, а у меня правая рука была в лангете, так были пальцы скручены, и она у меня не двигалась, ни в плече, ни в лотке, уже задубела. Они пытались ее выпрямить, сломать, нечего не получилось. Вызвали меня на ВВК, говорят, поедешь домой, ты инвалид II группы. Когда возвратился в палату, ребятам рассказал. Говорят: «С одной рукой тоже можно жить. Давайте, мы Володьке устроим проводы». Полезли по карманам, набрали денег и говорят: «Ты у нас один ходячий, ты и пойдешь». Они все лежали, кто в гипсе, кто без конечностей был. У одного не было обеих рук и ног, мы его за глаза называли: «самоваром». Короче говоря, дали мне денег, рассказали, что и как купить. У нас здесь была проходная, из проходной выходишь, квартал проходишь и на следующем квартале был базар. Я вышел, прошел туда. Что нужно было купил. Мне помогли все за халат поместить: и водку, и закуску, и хлеб. А мы как добирались из базара. Там проходил двор, а во дворе стоял большой мусорный ящик. Мы на этот мусорный ящик залезали, а потом спускались прямо на территорию госпиталя. Я полез. А тут же нагружен, да еще сам поправился. Стал спускаться на левой руке, чувствую, не выдержу, свалюсь. И вот я правой, этим костылем зацепился за край забора, и вроде того, что потихоньку стал опускаться, правой рукой придерживаю тело. А тут какой-то нарочно кричит: «Романов идет», – это начальник госпиталя был, мы его боялись, как огня. И я левую руку бросил, и на правой повис, потом рухнул под забор. Ребята приволокли меня в палату, разгрузили. Как раз дежурная была заведующая хирургическим отделением, хорошая женщина, пожилая. Она меня в себя привела, я глаза открыл, она и говорит: «Ну что, сынок, как тебе это удалось? Все хорошо. Теперь ты с рукой, теперь мы тебе ее разработаем». И разработали. Был инструктор по лечебной физкультуре – Наташка, такая настырная девка. 100-граммовая гирька нужно тебе поднять руку до отказа вверх, а потом протащить за спину. Больно, из глаз слезы льются, по спине пот, а она: «Давай еще, давай еще», – не жалела, короче. В результате руку разработали, и меня выписали в строй. Причем, первое ранение у меня только в Казани полностью зажило, а так все кровью сочилось. Мне должны были пулевой канал прочистить, а не прочистили. В результате, там и куски гимнастерки были, и от поясного ремня и вот – то с одной стороны откроется, то с другой. Как только этот канал вычистили, он буквально за полмесяца зажил.

Выписали в строй. Опять на пересыльный пункт. Оттуда послали кандидатом в Казанское танковое техническое училище. А тут я получил из дома письмо, что отыскался отец, что он тяжело ранен, лежит в Барнауле. Я ему написал. Он мне тоже ответ прислал, причем, не сам писал, а кто-то помогал. Там были слова: «отомсти за меня», вот такие там были слова. Я думаю, что я тут буду учиться, поеду на фронт. А как покинуть училище? Проще всего, врезал, в самоволку ушел, все, отчислили. Мы с одним парнем пошли, бутылец выпили, ну нас и отчислили из училища, отправили на пересыльный пункт. А тут приезжает «покупатель» из школы воздушных стрелков. Нас туда записали. И мы поехали. Возле Пензы есть станция Каменка-Белинская, там стоял запасной штурмовой авиаполк. Нас привезли в эту школу. Я ее окончил. Поехали мы на боевую стажировку, и на четвертом вылете нас сбил фокке-вульф 190. Нам как врезал по левой плоскости, от нее одни перья остались. Правда, пилот посадил на пузо нашу машину, у него обе ноги было сломано и позвоночник поврежден, а я отделался синяками и контузией. Когда подлечился, меня признали негодным к летной работе, отчислили. Опять на пересылку. Я уже бывалый солдат, говорю на пересылке, я механик, вы меня отправьте туда, где пригодится моя специальность. «Ты ограниченно годен, мы тебя не можем на фронт послать. Мы тебя направим в тыл». Послали под Свердловск, в Уктуз, что-то вроде поселка, там был учебный танковый полк. Там я встретился с Андреевым. Мы потом дружили около 40 лет. Он москвич, жил в Москве.

В Свердловске мы пробыли 2 года. Потом вдруг наш полк решили переформировать. Из нашего полка сделать два танко-самоходного полка. И в одним из них мы оба попадаем. Везут нас в Термез. Из Свердловска мы выезжали было минус 20, а в Термезе приехали – там плюс 40. Какой перепад. Там сразу стали болеть кишечными заболеваниями. Воду жрали ведрами, но все равно не напиваешься, сколько не пьешь воды, все равно не напиваешься. Потом мы адаптировались, нас стали приучать к питьевому режиму.

Я в Термезе уже был старшиной, писарем штаба полка и зав. делопроизводства секретной части. Это как получилось – у нас в штабе батальона один хороший малый был, он работал в штабе батальона старшим писарем. Он должен был демобилизоваться, а ему начальник штаба говорит: «Пока не найдешь замену, никуда не поедешь». Вот он меня и кговорил стать писарем в батальоне. Я, сперва, думал – посижу месяц, потом уйду оттуда. Хренушки, не ушел. Не дали уйти. Сначала писарем батальона, потом писарем полка, а потом, аж, дошел до главного управления кадров.

Из Термеза я попал в Москву, и в 50-м году демобилизовался.

- Как вы узнали о начале войны?

- По радио.

- Дома было радио?

- Оно почти у всех было, черная тарелка. В Москве станция РВ1 называлась. А в Курске РВ58. Говорит РВ58, Курск. И начинает вести трансляцию. Где-то в 1936 году отец мой любил технику, купил ламповый радиоприемник, назывался он ИЧС3, трехламповый. И вот вечером как-то привлечь внимание людей, которые идут мимо дома, как откроет окна, даст полную громкость. Те – что такое?! Потом уже перед войной приобрел приемник 6Н1, тоже такой хороший приемник. Тоже ламповый. Но как только началась война, все эти приемники сдали, велосипеды отнесли куда-то.

- С началом войны какое было у вас настроение в семье?

- Отец был офицером запаса, он сразу пошел на фронт. Он был старшим техником-лейтенантом по званию. И где-то 28 июня его уже забрили. Куда-то отправили. Сначала в Воронеж, потом дальше. А мы когда в 1941 году эвакуировались, мы о нем вообще ничего не знали, письма он не писал. Мать его искала через бюро в Энгельсе. В конечном счете, нашла его в 1944 году в Барнауле. Он был без правой ноги, левая тоже была вся изранена, корявая. Он становился на стопу, а на бок стопы. Делали ему специальный ботинок. Пока он лежал, сделали инвалидом I группы. Потом стал чуть-чуть двигаться на костылях, ему сразу II группу. Какой порядок. Разве это порядок. У человека нет ноги, а он проходит комиссию каждые полгода. Подтверждает свою инвалидность, так это вообще чушь. Он как оттолкнется, делал шаги метра по полтора, я за ним не успевал, все время в прибежку за ним ходил. Пришел он на ВТЭК, ему там говорят, мы тебе III группу дадим. Он говорит: Если вы мне III группу дадите, я вас всех переколочу. Костыли все поломаю, но и вы без голов останетесь. Они его оставили во II группе. Он в 1941 году в декабре месяце налетел на минное поле. Его всего здорово покалечило, обе ноги. Правую ногу ампутировали семь раз. Причем культя оставалась у него 9 или 10 сантиметров всего. Сначала стопу отрезали, потом выше, выше. Ампутировали 7 раз.

- С началом войны что в городе изменилось?

- Базар, как был, так и остался. Это было и во время финской компании то же самое. Сразу очередь за хлебом, хлебные карточки.

- Во время Финской то же самое было?

- Нет. Во время Финской карточек не было. Но очередь занимали где-то около 6 утра, чтобы к 9-ти попасть туда, взять хлеба. В магазинах буквально все исчезло. Так и перебивались. Раньше на Дзержинского был гастроном. Бывало туда зайдешь, там от одного колбасного запаха можно было в обморок упасть. А потом придешь - пустые полки, ничего нет.

- Летом 1941 года Курск сильно бомбили?

- Первая бомбежка была 23 августа 1941 года. Почему мне запомнилась эта бомбежка – я пошел смотреть фильм, тогда были киносборники, помню, вышел новый киносборник, номер три, и я пошел в кинотеатр «Щепкина». Взял с собой маленькую сестренку. Начинается киножурнал, показывают английские радарные установки. Говорят: «Самолеты над Лондоном». И тут: «Воздушная тревога!» Дверь открыли, мы как все выбежали, и побежали вниз по Дзержинскому, туда к себе к базару, к Центральному рынку. Немецкие самолеты низко летели, видно даже было летчиков, в шлемофонах, очках. Они стали в основном бросать зажигательные бомбы. Вдоль Дзержинского пробросали. Где большой торговый комплекс, там раньше стояла гостиница и дом колхозника, а напротив был кинотеатр «Темп», не звуковой, немой. Вот этот кинотеатр сгорел. На углу Золотаревской, сейчас называется Гайдара, там была большая гостиница и ресторан НКВД. Он тоже сгорел. На Добролюбова, все-таки он бросил фугаску и разбомбил бывшее управление легкой промышленности. Там в подвале сидело много людей, пряталось, они все погибли. Не знаю, сколько там было человек, но говорили, якобы, несколько десятков. Потом вынимали оттуда. Это была первая бомбежка – 23 августа. Я нес сестру на руках, добежал до рынка. Когда-то там была синагога, потом завод, сейчас торговые точки, игровые автоматы. Когда добежали, запыхался, я прислонился к стене завода, а ее держу на руках. И в это время низко-низко пролетает самолет, метров 200 по высоте, сидит немец. Как хорошо, что он не стал обстреливать. Там людей было огромное количество, столько бы людей погибло. Но он не стрелял, прошел мимо и скрылся.

- Дальше регулярные бомбежки были или нет?

- Еще несколько раз потом бомбили, но в основном Ямскую, железнодорожный вокзал. Там к этому примыкали Мурыновка, владимирский поселок, за владимирским поселком был аэродром. Причем этот аэродром буквально перед оккупацией пустили в эксплуатацию.

- Когда вы уехали в эвакуацию?

- Мы уехали в эвакуацию с самым последним эшелоном, 29 сентября 1941 года. Мы ехали по Московской дороге, потом свернули, через станцию Лев Толстой, Тамбовской области. Когда мы приехали на станцию Горбачева, наш эшелон заткнули между двумя нефтеналивными эшелонами, и приехал немец бомбить. Страшно было. Если только одна цистерна взорвется, все полетит. Правда, быстро нас оттуда выудили, и отправили дальше.

На крупных станциях можно было бесплатно пообедать по эвакуационной справке. Справку предъявил, тебе наливают борща, каши. Ешь, не хочу. От Курска до Алма-Аты ехали весь октябрь и половину ноября. Приехали в Алма-Ату там начали сортировать, кого куда. Мы попали на станцию Штоби.

- Во время эвакуации питание было организовано на станциях?

- Только на крупных станциях. Допустим, станция «Моршанск». Помню, мы там пообедали. Останавливались в основном между станциями. Остановят на каком-то полустанке, и стоишь там деть, два, три. Только, допустим, побежал по нужде, а тут – ту-ту поехал!

- Чем питались?

- Продуктами, которые брали с собой. Я помню, мать где-то колбасы достала, она ее мазала сверху подсолнечным маслом, чтобы она не портилась. Горячее мы ели только на продовольственных пунктах. Варить то было негде. Допустим, товарный вагон, с одной стороны – нары, с другой стороны – нары, посередине печка топится. И все.

- Вы попали в Орловское пехотное училище, в пулеметную роту. Учили на «максим», разбирать и соответственно стрелять?

- Да. Но стрелять всего раза два стреляли из него. А в основном таскали 63 килограмма на себе.

- Он все-таки разбирался на 3 части.

- Да. Первый номер носил тело, второй станок, а третий номер носил щит. А четвертый, пятый коробки с патронами. И на фронте так же было.

- Как вам замок «максима»?

- Замок я разбирал и собирал с завязанными глазами, настолько я его хорошо знал. Самый сложный механизм в пулемете. Я даже на время его собирал и разбирал, когда-то были соревнования. И я помню, что даже занял первое место из училища.

- Кроме этого какую еще подготовку давали?

- Во-первых, мы там изучали боевой устав пехоты 1942 года, причем капитально его изучали. Где-то месяца через два решили этот БУП-42 проверить, как мы его знаем в походе. И мы шли из Сержоу в Кушку пешком. Через пустыню. Всем составом училища. Представляете? Около 500 километров по этим пескам. Из состава училища треть или четверть не дошли до пункта назначения. Страшные были потертости ног от песка, потом простуда. Днем тепло, ночью холодрыга, а одеты мы были в английские шинельки, которые просвечивались насквозь. И самое главное, арыки с грязной водой. Пили воду из арыков. Идет строй, все команды командиров выполняются, как только увидели арык – все. Кто как ложится, пьет эту воду. Никакие тут ни команды, ни угрозы не действовали.

- Тем не менее, сколько заняла подготовка? Вы призвались в январе 1943 года?

- Да. А на фронт отправили в конце мая. 4 месяца.

- Как вы считаете, подготовка вас как пулеметчика нормальная?

- Да. Те ребята, которые добросовестно учились, могли бы командирами взводов, без пяти минут были командиры взвода и лейтенанты. Потому что нас уже стали готовить к госэкзаменам, а тут последовала команда, переезд училища в Сталинабад. Нас повезли в Сталинабад. Пока обустраивались, опять ничего не было. Подняли по тревоге, в маршевые роты, в эшелоны – и поехали. Я считаю, что многих не доучивали.

- Как кормили в училище?

- По 9-й норме, хорошая норма, ее выполняли. Единственный день без мяса – это понедельник, так называемый гороховый день. Варили концентрат гороховый. А так кормили хорошо. Конечно, для той затраты сил, которая была, можно было бы и немножко лучше, а так хватало. Правда, когда заступали в наряд по кухне, то все, как правило, обжирались, потом дня по 3 бегали в туалет.

- С каким настроением ехали на фронт?

- С боевым, мы их побьем. Пока пороха не нюхали…

- Какое было психологическое состояние? Вы попали практически в мясорубку, вы смогли адаптироваться, привыкнуть? И сколько времени на это потребовалось?

- Не знаю, сколько времени, буквально через два, три дня. Во-первых, я даже за собой замечал, становишься безразличным. Не думаешь о том, что тебя убьют, или искалечат. Становишься вроде как отчужденным. И солдатскую работу выполняешь, как робот. Все делаешь механически. Допустим, надо принести боеприпасы. Идем, приносим боеприпасы. Надо закопать кого-то, закапывали. Почему так много пропавших без вести? Потому что мы их закапывали, даже не знали, кого. Документы не доставали. Потом от некоторых вообще ничего не оставалось, одни брызги. Сейчас это вспоминать, это время с 5-го до 11-го июля, все ребята, которых я знал, сейчас общаюсь – адова неделя была. Действительно адова неделя. Кошмар был там. А потом жидким полком пошли в наступление. Мы пешком, а они на машинах убегают.

- Как оцениваете оружие?

- Трехлинейка особого ухода не требует, может работать в любых условиях. Не то что СВТ, это гадость была высшей степени. Она, даже если в ствольную коробку снег попадал – всё, не выстрелишь. А трехлинейка – покрутил ее, подергал, дослал патрон в патронник, бах – есть, выстрелила.

Что касается автомата, особенно ППШ, ППД, которые поначалу были – очень трудно было снаряжать магазин. Это не то, что у немцев. На ощупь берешь, заталкиваешь его в рожок, без проблем. А тут же надо было снять крышку, наставить 72 пистолетных патрончика, причем чтобы они стояли кверху пулей, обязательно. Чтобы они были все ровно, затянуть пружину, потом накрыть этой крышкой. Это кошмар был. Причем обязательно нужно было, чтобы была ровная неподвижная поверхность, на которой ты делаешь это дело. Потом, правда, когда, видимо, у немцев слизнули, рожки пошли.

- У вас когда появился автомат?

- Наверное, в первые же дни. Поначалу автоматы получали только элитные подразделения. А остальные с трехлинейками. А потом обзавелись автоматами.

- Надежные?

- Однажды он меня чуть не подвел. С немцем столкнулся прямо нос к носу в траншее. Я оторопел, он оторопел. Я как-то первым вышел из оцепенения, дослал патрон, на крючок нажал, выстрела нет. Второй раз попытался это сделать. Немец не дурак был, мгновенно все оценил, в два прыжка меня настиг, и как кулаком, а кулак был, как детская голова. Сбил пилотку, голова закружилась. Я стал терять сознание. Он меня за шиворот подхватил, кинул, как щепку, левой рукой хватил меня за глотку и стал меня давить. А правой рукой пытался достать свой клинок. А солдат из нашей роты, когда увидел, что меня немец душит, он подкрался сзади, и как по голове ему лезвием лопаты врезал, так расколол ему череп пополам. А я, когда он меня давил, уже с жизнью попрощался, думаю, все конец. Потом чувствую, что хватка стала слабеть, слабеть. Еще полностью в сознание не пришел, немец вроде как на меня навалился и стал сползать к ногам. Когда я окончательно очнулся, смотрю, напротив меня этот солдат стоит, Кохуря. Мне эта фамилия запомнилась, у него такой длинный нос был, как у утки. Стоит он весь трясется, его всего колотит. Я когда глянул, немец на мои ноги навалился, его голова расколота, я весь в крови, и скатка, и гимнастерка, и брюки, и даже обмотки, все в крови и в сером мозговом веществе. Потом я выбрался из-под этого трупа, сел в траншее на корточки. Подходит этот Кохуря, завернул махорочную цигарку и начал рассказывать, как все произошло. Потом говорит: «Ну, як я его?!» Потом весь задергался, зарыдал. И все что-то причитал, причитал по-украински… Он буквально за два дня прибыл на фронт, молодой был, необученный.

- Владимир Тихонович, вы сказали необученный: часто необученные в пополнении были?

- Когда мы вышли на Украину, тогда к нам прибыло первое украинское пополнение – все, все солдаты были не обученные, не обстрелянные. Никаких медицинских комиссий не было: годен ты – не годен. На ногах стоишь – значит, годен. Их обмундировали, выдали всем ребятам кавалерийские карабины и малые саперные лопатки.

А вообще – к людям относились беспардонно – не долечивали, не доучивали. Механик-водитель танка – ему давали всего восемь моточасов и 12 мотоминут. Техника вождения. Что можно за это время сделать? Притом что штатные инструктора придут, курят, в машину не хотят садиться, чтобы ехать с курсантом. Так вот половину, наверное, урезали, оставалось часов 6 или 5. А ведь надо было в бой идти. Или допустим, командиры орудий, заряжающие, как их еще называли, потому что командир в основном сам стрелял.

- Когда вы сказали командир орудия, я так понял, что это уже Т-34-85, там был отдельный наводчик, он же командир орудия.

- Его именовали командиром орудия, а практически он только заряжал пушку. А стрелял командир танка, потому что сверху у него был такой хороший перископ, башенный. Он в него очень хорошо видел. А спереди у танкиста, триплекс, что там. 15 градусов вверх и 15 градусов вниз. Ни черта же не видишь, как в тумане едешь.

- Спасибо, Владимир Тихонович.

| Интервью: | А. Драбкин |

| Лит.обработка: | Н. Аничкин |