- Я, Баскаков Юрий Александрович, родился в 1923 году на Украине в городе Каменец-Подольске.

Папа мой был военный человек. Во время гражданской войны отец был ранен в легкое. И правое легкое у него просто так свернулось, никаких операций не делали. Жил с одним легким, но курил он безбожно. Моя мама была его второй женой. Первой была полячка, Болеслава Ивановна. Когда после гражданской войны он вернулся в Ленинград к жене, то она сказала: «Саша, я тут нашла себе. У меня другой человек». Она второй раз вышла замуж, фамилия ее была тогда Катонова. Отец к этому очень спокойно отнесся. А позже, когда ездил в Ленинград, всегда останавливался у нее. Она к нам приезжала в Москву. И я даже с мамой туда ездил к ним. Очень доброжелательная женщина. Причем удивительно было, что с мамой моей дружила и с папой дружила.

Мой папа был коммунистом, но особо в политику никогда не лез. Он был человек умный, не обсуждал ни Сталина, ни Ленина, тем более в присутствии детей. Зачем это делать?! Ведь ребята есть ребята, мало ли где могут что-нибудь сболтнуть.

Про гражданскую войну особо ничего не рассказывал. Знаю только что воевал он в инженерных войсках. Там понтоны наводили. У него был орден Красного Знамени, но когда его ранили, у него его сняли.

Помню, мы переехали в Белоруссию, в город Гомель. Там нам дали хорошую квартиру, где было две комнаты и кухня.

Папа был главным инженером крупного военного завода. Однажды к нам неожиданно, как всегда, приехали ночью ребятки в форме, сделали обыск, арестовали моего папу и увезли. В то время очень часто людей, которые были на высоких должностях, арестовывали, сажали и расстреливали.

Маму, как жену врага народа, сразу выгнали с работы. Она художник по образованию. Работала, не знаю в какой организации,- что-то там они рисовали, что-то делали. Вот эти вот картины (показывает на стену с картинами) все это ее.

Хорошо, что с нами жили ее сестра и бабушка моя, Елизавета Федоровна. Бабушка моя родилась на Украине, в городе Нежине Черниговской области. Окончила гимназию, вышла замуж. Муж во время Первой мировой войны воевал. Начинал рядовым и дослужился до капитана царской армии. А после революции, где-то в 1919-м году его арестовали. Его и дядю моего Олега. Потом дядю отпустили, а дедушку расстреляли в Одессе, в катакомбах. А бабушка моя с горя ослепла.

Ее, маму, меня и братика моего Славу, тетя Таня практически взяла на свое иждивение. Хорошо еще, что работала в детском садике. Сейчас несут продукты из детского садика домой. В то же время за это строго наказывали. Тетя Таня, у нее сумочка вот такая была (показывает две ладони вместе), положит пару кусочков хлеба и кусочек сахару и нам приносит с братиком Славочкой. Мы были довольны и счастливы - кусочек хлеба поели!

В1937-м году неожиданно папу выпустили. Почему? - Потому что он потребовался здесь, в Москве. Я, как сейчас помню, так же ночью его и привезли. Помню до сих пор, как он держал в руках пачку денег. За время, которое он сидел, ему все оплатили. И говорит моей маме: «Оля, меня направляют в Москву работать. А сейчас вот путевки, чтобы поехать в санаторий». Мама говорит: «Какой санаторий?! В Москву надо бежать скорее, чтобы больше не видеть этого». И мы переехали сюда. Папе дали квартиру в селе Хорошёво. Это около Серебряного бора.

Отец маме рассказывал о жизни в заключении, а я был очень такой нехороший мальчик и подслушивал под дверью, что он там говорил. Просто мне было интересно.

А он рассказывал, что там допрашивали по несколько часов. Вот сидит следователь. Папа подходит, стоит. Свет лампы направлен прямо ему в лицо. На допросе его заставляли подписывать бумаги, по которым он признавал себя виновным в том, что делал что-то против советской власти. Но отец всегда отказывался. Следователи менялись, и все начиналось сначала. Потом, говорит, я не выдерживал уже и падал, терял сознание. Его вытаскивали, обливали водой и опять, значит, к следователю.

После возвращения папе вернули его воинское звание полковника. Работал в Москве, на площади Дзержинского. Тогда все работы, которые проводились, изобретательные, инженерные - все были под контролем НКВД. Контролировали, чтобы никуда ничего бы не ушло. Помню здание, куда мы приходили с мамой, а внутрь нас не пускали.

Когда папа получал получку, он обычно очень поздно приезжал. Мама меня брала, мы приезжали на площадь Дзержинского, потом шли в Детский мир. Там всегда пили кофе, сидели, а потом ехали домой. И до 1941 года так это дело продолжалось.

Надо вам сказать, что в то время те, кто служил в армии, у людей пользовались большим уважением. Можете верить или нет, но, когда приехавший на побывку домой солдат приходил в клуб, все девушки перед ним таяли. Если заходил солдат в магазин что-то купить, все расступались, пропуская вне очереди. А тем более, если военный был в звании лейтенанта или капитана.

Когда я после окончания военного училище в 1943-м году приехал в Москву, как сейчас помню, захожу в трамвай на вокзале. Рядом люди поднимаются и место уступают. Мне, знаете, было даже неудобно как-то - молодой!

А вот сейчас я вам расскажу, как я с Зельдиным познакомился. Интересно вам, нет?

- Конечно. Что он за актер, что за человек?

- Мой братик младший Слава, он умер сейчас, заболел скарлатиной. А мама, чтобы я не заразился, отправила меня к дяде Боре, папиному брату младшему, который играл в театре Советской Армии. Он в то время был холостой.

Переехал я к дяде Боре, и он меня вечерами брал в театр. После спектакля мы шли в ресторан. И вот однажды там, на сцене ресторана, я увидел Зельдина, с которым дядя Боря дружил. Зельдин выходил на сцену и летал. Я не знаю, как это можно. Вот он так прыгал, как-то ноги вот так вот расставлял и летал по сцене. Женщины там все с ума сходили.

Прошло много лет, война кончилась. Я тут в клуб, в Тушино как-то прихожу – там написано, что Зельдин будет выступать. Я к нему подошел, говорю: «Здравствуйте. Вот я племянник Бориса Николаевича». Он отвечает: «Я помню, помню. У тебя есть что-нибудь телефон свой записать?» У меня ничего не было. Он побежал, где-то в раздевалке нашел кусочек бумажки, дал мне номер телефона. У меня и сейчас он есть. Вы понимаете, звонить Зельдину как я буду? Ну, кто я такой?!

- Как вы узнали о начале войны?

- Утром 22 июня папа разбудил меня: «Юра, вставай, началась война!» Мирная жизнь закончилась.

Учился я в Москве в 148-й школе. В 1941-м я окончил и у нас выпускной был 21-го июня, а 22-го началась война.

- А про учебный процесс до войны, может быть, расскажете…

- Я вам должен сказать, что педагоги, которые учили меня, были очень серьезные, очень хорошие. Я всех их помню. Преподаватели как раз напротив нашего дома жили. Дом учителя такой был, знаете ли. Там жили преподавательница немецкого языка Юлия Александровна Ольсен, учителя русского языка, математики…

Надо вам сказать, что перед войной в Германии была коммунистическая партия, которую возглавлял коммунист Эрнст Тельман. А потом, уже в 1938-м году, когда Гитлер пришел к власти, он коммунистическую партию ликвидировал, и Эрнст Тельман попал в тюрьму и погиб там. А до этого приезжали в Москву немецкие рабочие, приходили к нам в школу. И мы их приветствовали по-немецки. Юлия Александровна готовила нас, ребят. И почему-то я был удостоен чести перед ними читать стихи на немецком языке. И все там поднимали руки: «Рот фронт». Ну, конечно, мне в журнале ставили пятерочку. Я был очень доволен. Так что годы учебы в 148-й школе у меня проходили хорошо. Круглым отличником не был, но по всем предметам успевал. Причем особого усердия я не прилагал. Но у меня был замечательный друг – мой папа. Он мне всегда говорил: «Юра, зубрить никогда не надо». А вот я до сегодняшнего дня помню теоремы по геометрии, которые доходчиво мне объяснял отец. Мы занимались по учебнику Киселева. Надо сказать, что еще до революции были его учебники. Это был очень хороший педагог, который умел так преподнести материал, что ребенок мог понять суть того, что он говорит.

Еще у нас в школе был замечательный преподаватель физики. Фамилия его была Воздвиженский, Борис Васильевич. Причем это был как раз сосед, около нашего дома он там жил, рядышком с нами.

А в той школе после войны военруком такой работал, фамилия Хусточка, Николай. После войны я во Львове командовал школой сержантов, а он там служил тогда. Не у меня, а просто во Львове. И случайно мы как-то с ним познакомились и потом уже здесь, в Москве, встречались, когда приехали. И сейчас вот перезваниваемся и поздравляем друг друга со всеми праздниками.

- Может быть, вы, конечно, не знаете, что в октябре – ноябре 1941-го года многие из Москвы уезжали...

- Я помню, пару дней была паника из-за того, что немцы подошли к Москве. Народ бросился на железнодорожные и автобусные станции. Но власти очень быстро это остановили. Были ли при этом расстрелы, я не знаю.

- Как вам было в военном училище? Хорошие были офицеры, которые вас учили? Не мучили шагистикой, ну, тянуть носочек?

- Нет, нас не мучили муштрой. А офицеры были очень хорошие, причем фронтовики, попавшие в тыл из-за ранений. Они делились с нами своими воспоминаниями, рассказывали о том, как себя вести в той или иной обстановке. И мы к ним относились с очень большим уважением. Сейчас я уже позабывал их фамилии - выскочили из головы у меня. Полковник Райский был, сейчас помню.

- Юрий Александрович, куда вас направили после учебы?

- После ускоренного окончания училища Томского в апреле 1943-го года в звании лейтенанта попал я на Брянский фронт в 135-ю дивизию. Командовал дивизией генерал Ромашин. (После войны я и встречался с ним и переписывался). Командиром полка был подполковник Рыжов. Назначили меня командиром батареи 57-миллиметровых противотанковых орудий ЗиС-2. Редкое орудие. А в то время каждый командир батареи расписывался за орудия – отвечал за каждое головой. Тягачи у нас были американские "Студебеккеры".

Когда я на формировке под Брянском принимал батарею, в соседней, 7-й батарее был очень хороший командир. Он сразу начал меня учить, как надо себя вести уже как командиру, как офицеру, а не как сопливому мальчишке.

Конечно, у меня в батарее были ребята примерно моего возраста. А были люди, которые по возрасту годились мне в отцы и даже в дедушки, потому что призывали во время войны до шестидесяти лет. Были латыши, были русские. Они выполняли различные обязанности. При назначении смотрели на их физическое состояние, образование, умения. Все зависело от того, как человек был подготовлен, на такую должность и ставили: «Ты будешь заряжающим, ты будешь наводчик, ты будешь тем-то». Потом уже тренировали на эту должность.

Помню сейчас, у меня очень хорошие были командиры орудий: работник сельского хозяйства Логачев, командир первого орудия был инженер путей сообщений, забыл его фамилию. Теперь латыш сержант Иван Зут, очень хороший человек был, культурный... Короче говоря, все командиры орудий были грамотные и толковые люди, имеющие образование и старше меня. У меня даже где-то фотографии, искать надо, там с обратной стороны написано.

Я получил военное образование, как офицер, и я знал, как что надо делать. Они, конечно, этих всех деталей не знали. Подготовить данные, вести огонь, командовать, они не могли. Они только могли выполнять то, что я им говорил, какие я давал команды. Вот все!

- Расскажите о сержанте-латыше.

- Иван Зут до войны работал машинистом на паровозе в Риге. Ему лет тридцать пять примерно было. Воевал ли он уже где-то или нет, не знаю. Я с ним беседовал, интересовался, конечно, что из дома пишут, как там. А в основном солдаты и сержанты больше разговаривали между собой - у них был свой круг общения. А там что между собой они говорят, откуда мне знать? Когда в обороне стояли, у меня был отдельный выкопанный блиндаж. Там около меня были командиры взводов и связист - старичок Героев Николай Иванович. И все.

- Каков был состав артиллерийского расчета?

- В расчет входили: командир орудия, наводчик, заряжающий. Были еще установщики, которые устанавливали на снарядах взрыватели. Если «осколочный» команда, свинчивали колпачки. Ну, и подносчики, которые подносили снаряды к орудиям. У нас всегда был некомплект, поэтому обычно не хватало людей. Пополнение всегда старались направлять в пехоту.

- На каком расстоянии от орудий был ваш блиндаж?

- Блиндаж, в котором сидел, я старался, чтобы выкопали подальше от орудий. А помимо этого у меня был окоп отдельный. Значит так: вот орудия стоят, командиры взводов в окопах позади них, а мой окоп за ними в тридцати - шестидесяти метрах от орудий, чтобы удобный был обзор. Когда, допустим, танки идут, чтобы я видел цели и для первого орудия, и для второго, и для двух остальных. Орудия на расстоянии тридцати метров друг от друга. Вот представляете, какой диапазон?! Надо голосом команды подавать.

- Когда и как проходил ваш первый бой?

- Вскоре после того, как я принял командование батареей, пришлось отражать первую для меня атаку танков. Сейчас уже не помню, сколько было, были ли с ними бронетранспортеры или нет. Короче говоря, шли танки, а за ними пехота, прикрываясь танками. Они идут за танками, так чтобы, когда стреляют, пули попадали бы в танки, а не в них. Сзади идут, согнувшись. По-своему там что-то кричат. Хотя я немецкий понимал, но из-за гула и шума ничего разобрать не мог.

Мои пушки стояли прямо в вырытых окопах, рядом с пехотой. Даже командир роты позади меня еще сидел там где-то.

- У ваших пушек снимали вы щитки?

- Нет, потому что там заводские заклепки, так прикреплено. Как и чем снимете щит?! Вы что?! Не знаю, это кто-то вам врал. Понимаете, не надо врать, надо говорить то, что есть.

- А вот помните, со скольких метров открыли огонь орудия ЗИС-2, с какого расстояния? Какими были снаряды?

- Ну, разве сейчас вспомнишь?! Я знаю, что стрелял. Какие были снаряды? Опять-таки, не всегда полностью был ассортимент, который тебе был нужен. Не всегда успевали подвозить или изготовлять, я не знаю. Что было под рукой, тем и стрелял. А так сейчас разве вспомнишь?!

- А при отражении этой атаки вам помогли ПТР-овцы с противотанковыми ружьями?

- Вы знаете, противотанковые ружья были у меня тоже в батарее с целью стрельбы по самолетам. Ставили их вертикально, но это ерунда, это придумал кто-то. Представляете, летит штурмовик немецкий или истребитель, скорость там у него пятьсот километров в час. Попробуй, сбей его! Выстрелил, пока перезарядил, он уже улетел. Опять наводи, попробуй. Сбивать самолеты должны были специальные зенитные батареи, которые сзади стреляли. Причем в основном там были девушки.

- Сколько времени длился этот танковый бой в апреле 1943 года? Противник идет в атаку тридцать, двадцать минут?

- Ну, кто в бою на время смотрят? Представляете себе, когда человек чувствует, что сейчас вот вступит в бой, что может быть, тебя сейчас разорвет, разнесет и прочее. За временем тут никто не следит.

- Чем закончился ваш первый бой?

- Танки не пропустил я – не подбили все, часть отошла. Но пехоту немцы нашу не тронули. Они стреляли по орудиям, которые вели огонь и побили их все. А позади командир дивизии сидел в наблюдательном пункте, генерал Ромашин.

После боя я пришел, лег в блиндаж, укрылся с головой. Стал плакать - в таком я был стрессе. Лежу и плачу. Вдруг прибегает посыльный за мной из штаба дивизии. Я думаю: «Ну, все!». А тогда в каждом полку, в каждой дивизии работали контрразведчики наши, особисты, так называемый СМЕРШ. Ну, думаю, сейчас приведут, руки кабелем скрутят, поставят к дереву и расстреляют за то, что я потерял все орудия.

Прихожу, докладываю командиру дивизии, генералу Ромашину. «Садись»,- говорит. Ну, раз садись, значит, уже руки связывать не будут. «Я на наблюдательном пункте видел, как ты там действовал. От имени правительства, товарища Сталина, Верховного главнокомандования награждаем тебя орденом Красной Звезды. Вот он у меня тут!».

- Как вы считаете, почему ваш первый бой так окончился? Может быть, превосходство немцев было в танках?

- Нет, вы знаете, тут причин может быть много. Во-первых, может быть, неудачно была выбрана огневая позиция. Понимаете, ведь для того, чтобы на прямую наводку стать и видеть танки, надо чтобы у тебя обзор был больше. В лощине не спрячешься. А когда открыли огонь по противнику, они открыли ответный. Надо тут действовать, тут думать нельзя о том, страшно, не страшно. Ты должен думать о только выполнении боевой задачи, если хочешь выполнить эту задачу.

Конечно, страшно, когда видишь, как падает солдат, отрывает ему руку или ногу, и вокруг море крови, и боец кричит: «Командир, спаси, умираю». Ну, что ж, конечно, состояние ужасное там у всех.

- А были такие, которые не выдерживали в бою и бежали?

- У меня таких не было. Все были на месте, все нормально было. Во-первых, люди у меня были уже солидные, в возрасте уже в основном, у которых уже дети, семьи. И каждый понимал, что в батарее надо держаться, надо быть вместе.

- А на фронте листовки часто сбрасывали немецкие самолеты?

- Нет. Помню один такой случай, когда мы находились в одном небольшом поселке. Их сбрасывали, знаете, сразу большое количество, целое море. Читал я листовку. Мол, мы гарантируем вам и это и то, переходите на нашу сторону. И даже стихами было: "Русские дамочки как-то спасайтесь в ваших ямочках". Прочитал, порвал и бросил. А специальная команда ходила, убирала и сжигала эти листовки.

- Юрий Александрович, можете рассказать про Ромашина, его историю жизни? Что знаете.

- Знаю, что до войны он был фельдфебелем в царской армии. А когда произошла революция, стал красным командиром. Служил и дослужился до генерал-майора. Во время Отечественной войны он командовал 135-й стрелковой дивизией. Больше ничего не знаю.

Вы представляете себе, командир дивизии и я, командир батареи. Какая дистанция! Ну, как беседовать?! В армии существует субординация. Непосредственно от Ромашина я ни одной команды не мог получить, этого не было. Ведь делается как: командир дивизии, у него штаб. Штаб делает все расчеты, куда открыть огонь, в какое время. Сидит комдив на командном пункте, на расстоянии от восьмисот метров до одного километра от передовых позиций, в зависимости от обстановки. И когда начинается наступление, он только корректирует, куда какой батальон - вправо, влево.

На передовой во время боя я его не видел. Это запрещалось, чтобы не нарушилась действующая система управления. Уже человек имел опыт войны, опыт управления дивизией. А если погибал командир дивизии, его должен был заменить кто-то другой. Ну, принял бы начальник штаба дивизии командование, а не так-то просто. Попробуйте, вы командуете одним, а потом сразу другим. Объем другой, задачи другие. Поэтому командный пункт располагался позади, и комдив через своих подчиненных давал соответствующие указания. Вообще, очень добрый, хороший человек был, одинокий.

Я после войны с ним встречался в Доме композитора на концертах, куда ходил вместе с женой. Он там недалеко жил в Кузьминках, на окраине Москвы вместе с сестрой. Мы приходили, слушали нашу советскую музыку, слушали Иосифа Кобзона, он там выступал, помню. И никакие там уже боевые эти истории никого не интересовали.

И когда Ромашин умер, я там был на его могиле, как раз тоже выступал, говорил последние слова ему. Виктор Васильевич Яшин, такой был у нас начальник политотдела, говорит: «Юра, ты давай, ты знаешь его, значит, выступи». Ну, вот и все!

- А о командире полка Рыжове, что можете сказать?

- Я его очень любил, очень уважал. Человек был очень такой культурный, хороший. А после войны он демобилизовался, уехал в Ленинград, а там пошел куда-то в парк вечером и его, к сожалению, убили.

- После боев в полку, вашей батарее, наверное, много было погибших и раненых. Как восполнялись потери? Какое было пополнение?

- На Брянском фронте вообще у нас пополнения не было. Это на Украине, когда были там, нам давали людей. Но очень мало, потому что дивизия-то стрелковая и в основном людей направляли в пехоту, где выбивают быстро. Командир дивизии смотрел, чтобы стрелковые полки, батальоны были укомплектованы. А у нас могут пять человек справиться – ну и хорошо! Или наоборот, давали команду: отправить кого-нибудь в пехоту. В батарее всегда был некомплект, самый минимум. Командир орудия обязательно должен быть, наводчик, заряжающий, хотя бы один подносчик и водитель тягача, который гаубицы таскал. (Я вскоре после моего прибытия на фронт командовал уже батареей гаубиц 122-миллиметровых). Пополнение в период боев тоже шло, нам давали. Люди приходили, но их было очень мало.

- А почему не брали пополнение из освобожденных украинских сел?

- Это что значит «взять»? Во-первых, надо посмотреть, годен ли человек по состоянию здоровья. Так же ведь? А для этого существует комиссия, которая проверяет. Я его возьму, а он скажет: «Я не вижу ничего». А что делать? - Что хочешь, то и делай с ним. Куда его? - На кухню, чтоб ходил? Зачем мне это нужно?! Кроме того, когда мы приходили, сразу шел за нами полевой военкомат, призывал на службу и отправлял в войска.

- А много было у вас в батарее слабовидящих, в очках?

- Да нет. Ну, уже люди пожилые были, конечно, у меня. Но я не помню, чтобы в очках ходили. Не потому что не брали. Брать-то брали всех, потому что не в артиллерию, так в пехоту, в саперы, куда угодно возьмут.

- И все-таки пополнение вы получали?

- Да. Я помню первое наше значительное пополнение. Дивизия вышла на формировку перед Курской битвой. Стояли на дороге Курск – Москва, у деревни, уже забыл ее название. Прошлый раз помнил. За месяц нужно было обучить пополнение, подготовиться к новым боям.

Нам дали солдат из Средней Азии, которых недавно призвали. В основном были таджики, узбеки, казахи. Они по-русски совсем не говорили, а все друг друга понимали на любом языке. Ну, как украинский и русский мы понимаем. И еще у меня был тогда санинструктор, он говорил на их языке.

И когда они пришли ко мне, построились, я сказал, что с сегодняшнего дня они должны говорить только по-русски. Так как команды я буду по-русски давать, командиры взводов, орудий тоже. Хоть слово скажешь на своем языке – жрать не дам. Ну, там стукачи были. Меня сразу контрразведчик вызывает. «Товарищ Баскаков, слушай, ты что же это? Разве так можно?». Начал мне мораль читать. Я говорю: «Товарищ капитан, мне через месяц идти в бой. Вот будьте на моем месте. Дам команду, а он команду не выполнит. И погибнет и он, и батарея, и техника. Я язык их не выучу. Командиры взводов, командиры отделений язык их не выучат. Поэтому должны они говорить только на русском языке». Капитан говорит: «Ну, ладно».

Я вернулся в батарею, а там проблема уже решилась. Оказывается, когда я дал команду, чтобы жрать не давать, если будут на своем языке общаться, они вдруг все заговорили. С акцентом, но заговорили. Потом узнал, что они думали, что если не будут говорить по-русски, то их отправят в тыл, домой.

Кто русский был, поставил наводчиками вместо погибших, остальных подносчиками, заряжающими и прочими. Им тяжко было, но со своими обязанностями в батарее справлялись. Была, правда, у них непривычная для остальных особенность – если одного ранят, все бросаются от орудий к нему: «Ай-вай-вай!». Тогда я подходил и говорил: «Вашу мать, по местам!». Ну, а как же?! Надо боевые задачи выполнять, а не «вай-вай» кричать.

А вообще-то хорошие оказались ребята, и воевали мы с ними до победы. Когда уезжали домой, были прощания такие трогательные: обнимались, плакали, целовались уже все.

- Юрий Александрович, где вы потом воевали?

- Потом была Курская битва, 1943-й год. Я там командовал батареей гаубиц 122-мм. Наша военная литература сейчас молчит об очень важной роли в победе на Курской дуге, которую сыграл маршал Советского Союза Рокоссовский. Он сумел организовать нашу разведку немецких войск, дислокации их частей. Все об этом знал. И знал, что для немцев битва под Курском – это последняя попытка прорваться к Москве. Вот если бы разбили нас под Курском, они бы пошли опять на Москву. Поэтому задача стояла такая – Курск не сдавать, все силы отдать, но немцев не пропустить. В чем большая заслуга маршала? Значит, он сумел, наша разведка сумела узнать время начала немецкой артиллерийской подготовки под Курском. Ведь для того, чтобы танки и пехота наступала, надо огнем уничтожить передний край противника и тогда за огневым валом идет пехота, дальше танки идут. Рокоссовский все просчитал и опередил немцев.

Что получилось? Для артподготовки немцы подтянули артиллерию. Пехота и танки были на переднем крае, чтобы после массированной артподготовки пойти в наступление. Рокоссовский выждал и дал команду начать опережающую артподготовку. Вели огонь, используя данные, которые разведка получила, и нанесли удар по скопившимся немецким пехоте и танкам. Те открыли ответный огонь, но он был слабенький. Танки их не пошли, уже была часть их подбита на месте

После артподготовки в наступление пошли наши танки. И все! Немцы не смогли ничего сделать. Вообще, эта операция, которую проводил маршал Советского Союза Рокоссовский, была очень умно им спланирована.

Запомнилась наша артподготовка. Не помню, сколько времени она длилась, но стволы раскалились так сильно, что уже нельзя было стрелять, потому что можно было заклинить орудие.

С Рокоссовским я никогда не общался. Но когда в штабе армии служил, там встретил именно тех людей, которые с ним были. Они говорили, что маршал очень культурный человек, общительный, но очень любил женщин. И даже ну, за что купил, за то и продаю, товарищ Берия докладывает товарищу Сталину: «Товарищ Сталин, товарищ Рокоссовский часто меняет женщин. Как мы будем действовать?» Товарищ Сталин говорит Берия: «Товарищ Берия, мы будем ему завидовать».

- Ну, это вроде анекдота.

- Да.

- После Курской битвы вы участвовали в освобождении Киева?

- Да. Был приказ Верховного главнокомандующего 6 ноября 1943-го года взять Киев. Командующим у нас был генерал Гречко, после войны он был маршалом, министром обороны. Ну, мужик, вы знаете, Гречко очень такой...

Так вот, в ночь нас погрузили на понтоны вместе с орудиями. На каждый понтон по одному орудию, потому что гаубица тяжелое такое орудие – две тонны восемьсот килограммов. Конечно, сняли сапоги, на случай, если немцы при обстреле попадут в понтон и потопят его. Если без сапог поплыл, то точно выплывешь!

Высаживались мы на правом берегу Днепра. Тягачи у нас были «Студебеккеры». Затаскивали каждое орудие на высокий берег по грунту. Машины буксовали. Так что измотались мы, просто не знаю как. А наша пехота там уже лежала впереди нас. Так мы создали так называемый Лютежский плацдарм под Киевом. Был там такой населенный пункт Лютеж.

Ракеты вспыхивали, и я видел с левой стороны по Днепру разрушенный железнодорожный мост. Мы туда подтянулись. Дал я команду окопаться. Сам на снарядные ящики лег, закрылся плащ-палаткой и сплю. Вдруг меня будят: «Товарищ командир, сзади нас батарея РС, «Катюши» разворачиваются». А мы находились от них метрах в двухстах. По законам артиллерии этого делать нельзя.

У них была очень простая тактика – копали окопы, «Катюши» заходили, давали залп и уходили. Они дадут залп и уйдут, а я-то останусь. Немцы ответят на стрельбу реактивными снарядами. Причем массированным огнем и не одним дивизионом, а полком, даже могут дать залп сразу. Что станет с моими ребятами и нашими орудиями?!

Подхожу я к капитану РС батареи и говорю: «Ты что? Такую твою бабушку, значит, делаешь? Ты же видишь, что я тут стою, а ты меня подводишь. Сейчас дашь залп и уйдешь, а я буду тут на себя немецкий огонь принимать!». Он говорит: «Ты успокойся. Как тебя зовут?» «Меня зовут Юра. А тебя?» «Меня Миша. Ладно, давай сюда, ко мне в машину». В машине достает карту, где командующим, Гречко указаны координаты, где он должен стать. Ну, что сделаешь, говорю: «Ладно, все!».

Прошло много лет. Однажды в 1950-е – 1960-е годы я со своей женой Катюшей был в санатории под Москвой. Выхожу из своего номера, иду, смотрю – Мишка идет. Ну, он в гражданском, я в гражданском. Увидели друг друга.

Короче говоря, мы узнали друг друга, кто кого – я не знаю. Смотрю, он побежал в свой номер, тащит вина бутылку. Ну, мы тут сели, значит, разговорились. После войны его направили в академию, он окончил. Я тоже хотел – сдавал экзамены в академию, но медкомиссия меня забраковала, потому что у меня в голове новообразование есть – осталось от контузии. Но, слава богу, оно не прогрессирует, и пока я при полном сознании и могу вам давать интервью.

Это произошло в боях за Киев. Разорвался снаряд и я потерял сознание. Потом очнулся, но никуда не поехал лечиться – не хотел терять своих. Потому что у меня батарея была родная. Вы понимаете, когда люди вместе, уже крещенные боями – это родные люди, свои, до того близкие. А те, кто попадал в госпиталь, потом не могли вернуться в свою часть.

- А сталкивались ли вы с немецкой реактивной артиллерией?

- Помню, под Лодейным полем, это в Финляндии, река Свирь, там они стреляли. Там было собрано очень много наших войск. Нас обстреливали. Летел их корректировщик, по нему огонь вели, а он все равно летел.

- Вернемся к переправе через Днепр. Сильный был огонь противника? Несли потери от артиллерийского огня немцев?

- Мы не можем стрелять, конечно, на плотах, на понтонах, поэтому, когда готовится форсирование, создаются части прикрытия. Они находятся позади и нас прикрывают. Если немец открывает огонь, то они в ответ открывают массированный огонь с тем, чтобы обеспечить переправу. Очень хорошо обеспечили нас огневым прикрытием. Слава богу, переправились без потерь. Если вы были в Киеве, там есть такое место Пуща Водица, вот мы через Пущу Водицу прошли и дальше пошли на запад.

- Что вы можете сказать о зверствах немцев по отношению к мирному населению? Что вы видели сами при освобождении сел?

- Видел на Украине, но больше всего в Брянской области. Я видел своими глазами повешенных местных жителей. Немцы очень любили вешать людей. А с местным населением вообще говорить было трудно, потому что столько стресса они пережили! Обычно зайдешь, обнимают, плачут, трясутся. У них же ни хлеба, ничего. Все, что было, последнее отдавали. Там же и детки вот такие маленькие. Знаете, эти встречи были такие, что заходишь, они там падают на колени перед тобой. Ну, вообще, это описать трудно.

- А вот, может, вы помните Чевгуза?

- Да. Полковник Чевгуз был командующим артиллерией дивизии. Я знаю, он написал книгу, я читал ее. Он был боевой, энергичный, грамотный офицер, который умело командовал. Мы же были в стрелковой дивизии. Наша задача заключалась в том, чтобы в бою поддержать огнем наступающую пехоту нашу.

У нас в дивизии был дивизион самоходных установок СУ-76. И однажды Иван Дмитриевич меня вызывает и говорит: «Вот так, Юра, значит, тебе задача. Вот стоят «сучки» («сучками» звали СУ-76), сядешь, и оттуда будешь корректировать огонь батареи».

Радист у меня был наверху. Механик-водитель слева, а я на место командира сел справа. Эта СУ стояла в окопе замаскированная, полузакрытая. И когда мы выехали, я потерял ориентировку сразу, с непривычки. Понимаете?

Вот как артиллеристы, вернее, как танкисты ориентируются: водитель самоходки как крутанул машину, и у меня вся картина уже возникла перед глазами. И мы поехали. У меня карта была. Передний край немецкий нанесен и батарея. Артиллерия открыла огонь. Вижу, попадание хорошее. Ну, там скорректировал. Задача была выполнена – артиллерия хорошо поработала, все цели были поражены – дзот, деревянное укрепление и окопы немецкие. И после этого вернулся.

Один раз только корректировал с самоходки. Я думал: «Господи, как эти танкисты могут видеть поле боя через щель в броне?»

- Но, в основном, танкисты же полувысунувшись из машины смотрят все-таки.

- Нет, это когда едут они по улице Москвы. Там можно поднять сиденье. А в бою, когда стреляют, куда ты высунешься? Там не высунешься! Тем более пули бьют по этой машине, слышно очень.

В том бою я ехал и думал: «Ну, все, пропал!».

- Значит, очень не понравилось быть самоходчиком? А у вас их не считали смертниками? Тех, кто воюет на СУ-76? Потому что самоходку пробивает навылет любой немецкий снаряд.

- Знаете, СУ-76 работали не на солярке, как танки, а на бензине. Поэтому, если только снаряд попадал в моторную часть, самоходки вспыхивали и горели. А если человек раненый – выберись оттуда! Для того чтобы выбраться, надо силу определенную приложить, чтобы через верх выскочить.

- Самоходки применяли для поддержания наступающей пехоты? Как вы считаете, большие потери они несли?

- Они за пехотой наступали. Я видел, но не так-то часто, что они горели. Это ужас вызывало: там же внутри машины люди! Но помочь никто не мог. Как поможешь, когда идет бой, немцы стреляют?!

- В общем, не хотели бы быть ни танкистом, ни самоходчиком.

- Нет. А у меня брат танкистом был. Но после войны. Он окончил танковое училище где-то в Самаре, по-моему, и был танкистом.

- Кроме самоходных установок СУ-76 были ли у орудий, самолетов и другой техники какие-либо прозвища?

- О прозвищах другой техники не знаю, не помню. Если, например, бомбят тебя или обстреливают, не рассматриваешь, с какого самолета сбрасывают бомбы или из какого орудия выпускают в тебя снаряды.

- Юрий Александрович, в книге Чевгуза написано, что в феврале 1944 года ваша дивизия попала в окружение. Что-нибудь запомнилось из этого периода? На Украине, февраль 1944-го года.

- Ничего такого там страшного не было. Почему? - Я вам скажу. Ведь дивизия входит в состав корпуса. В корпусе три дивизии. Дают команду одной дивизии сегодня впереди наступать, а две дивизии сзади поддерживают. Мы прошли, оторвались от основных сил. Ну, немцы, конечно, попытались сразу клинья вбить.

- Вы помните это?

- Понимаете, столько всего было. Разве каждый момент запомнишь. Да и зачем это? Что это мне дает? Вообще, я старался всякие плохие такие воспоминания забыть, потому что потом не уснешь. Ведь человек, если днем так все время переживает, потом ночью все это не дает покоя. Зачем мне это?

- В каких еще боях вы участвовали?

- Весной 1944-го года вели бои за Тернополь. Наше командование правильно приняло решение – не штурмовать, потому что там в каждом доме сидели бы и из окон стрелял бы. Просто обошли город и все.

Позади нас был Тернополь. Справа была батарея 76-миллиметровых пушек Новомира Яковлевича Сорокина, а слева моя батарея стояла. Немцы пошли на прорыв из окружения. Мы открыли огонь и не пропустили их. И они обратно, я помню, откатились.

Когда наши войска освободили Тернополь, я вел батарею по городу, а немцы в городе оставили мины на улицах. Как там получилось, не знаю, но одна машина у меня подорвалась прямо на мине в Тернополе. Видно, на противопехотной, потому что только баллоны порвало. Вызвали летучку. Приехали, заменили, все сделали.

- Сорокин был хороший офицер?

- Молодец, Новомир. Он очень боевой был. Как я знаю, потом стал главным гаишником Москвы, Новомир Сорокин. Мы после войны встречались с ним в парке культуры и отдыха. У него тут сестра еще была в Москве.

В свободные, как говорится, такие минуты, он умел рассказывать анекдоты, всякие истории боевые.

- Кстати, насчет анекдотов. Может быть, помните, во время войны какие-нибудь анекдоты про Молотова, про Сталина? Или боялись?

- Вы знаете, про Молотова, про Сталина, конечно, этого ничего не было, потому что за такие анекдоты можно было поплатиться очень многим.

- Когда вы попали на фронт, какие в вашей части были настроения? Когда поняли, что мы победим?

- Многие поверили в нашу победу в1943-м году, когда мы начали наступать. Но я лично уже на Брянском фронте был в этом уверен. Ведь воспитание наше было тогда глубоко патриотическое, и каждый человек считал себя патриотом, что должен отдать все свои силы на защиту Родины. Мы думали, что мы должны победить и все.

- А вы обсуждали открытие второго фронта, почему союзники не помогают?

- Конечно, мы все обсуждали, разные темы. Вы понимаете, эти союзники наши открыли тогда второй фронт, когда поняли, что мы сами дойдем до Берлина, возьмем его.

- Как отмечали праздники на войне? И вообще, отмечали ли?

- Понимаете, как отмечали. Все зависело от обстановки. Если мы находились на переднем крае, шел бой, какой там праздник?! Просто приходили комиссары наши, политруки и проводили беседу с личным составом. Например, что сегодня День Советской Армии. Сначала были комиссары, потом замполиты, где-то в 1942-м году.

- Ваше отношение к комиссарам, особистам – положительное, отрицательное? Нужны ли были они в армии, по вашему мнению?

- Значит, так. В отношении комиссаров. Вы понимаете, человек помимо военного образования еще должен получать духовное образование, так же? Что-то в душе должно быть. Раз военный человек, раз тебе доверяют оружие, ты защитник Родины. А раз защитник Родины, ты должен знать историю своей Родины, как твои дедушки и бабушки боролись в гражданскую войну. Поэтому такое воспитание политическое было, конечно. И дальше, поймите, оборона Ленинграда. Ведь это такие вещи. Там у меня тетя была, архитектор. Когда я приезжал к ней после войны, она мне такие вещи рассказывала! Действительно, как это было. Вплоть до того, что людоедство было в Ленинграде.

- А как же она выжила?

- Должен сказать, что как она выжила, я не знаю. Какой-то мизерный был паек. Ну, у нее под Ленинградом была дачка маленькая. Там у нее росли помидорчики, огурчики, еще там что-то. Может быть, под немцами была эта территория, не знаю.

- Значит, хорошо, что комиссары и особисты проводили политическую работу с солдатами?

- Я вам скажу, что комиссары, конечно, были нужны для воспитания человека. Почему? Ведь еще в то время далеко Россия не ушла от кулачества. Значит, надо было как-то людей настраивать на то, чтобы люди власть поддерживали, защищали ее, считали, что это необходимо. Конечно, сложно все это было. Очень было сложно.

Особисты были нужны нам для того, чтобы не допустить проникновения немецкой разведки в наши воинские части, соединения. Это необходимо и сейчас. И я верю в то, что сейчас в наших частях тоже есть такие люди. Американцы стараются узнать нашу технику, стараются подготовить какие-то кадры в случае каких-либо конфликтов, чтобы в случае чего удар в спину нанести.

- А были в вашей части люди, которых особисты расстреляли?

- К сожалению, да. На Украине, в районе Тернополя мы были. У меня был один очень хороший друг, командир 7-й батареи, которого расстреляли наши. Расстреляли ни за что. Практически он не был виноват. Виноват был вышестоящий командир, который спасал свою шкуру. Получилось так. Была смена боевого порядка, и командир дивизиона Иван Дмитриевич Юрченко приказал ему стать за железнодорожное полотно. Он выполнил приказ, стал. А ночью немецкой разведке удалось просочиться сзади полотна. Они подошли к батарее и сверху прямо, с полотна начали расстреливать людей. Я не знаю, из чего – из пулемета или из автоматов. Короче говоря, личного состава там очень много полегло.

Утром офицеров собрали и на глазах наших расстреляли командира батареи. Он был учитель, человек очень культурный, хороший. Он меня всегда хорошему учил. Вот такая вот судьба.

- Вот вы уже второй случай рассказываете, что без суда и следствия расстреляли.

- Какие суды? Там принимало решение тройка НКВД.

- А были случаи, когда из вашего артиллерийского полка или из вашей батареи кого-то в штрафбат забирали, а не вот так вот расстреливали на месте?

- Нет, у меня только был случай, когда я вам рассказывал, что солдат нерусский себя ранил, и его сразу расстреляли.

- А еще вопрос такой, насчет смертных медальонов, пластмассовых. Вот вы или ваши подчиненные носили?

- Был у меня, да. Там всем давали, а дальше что хочешь, то и делай. Я не проверял, носили мои солдаты или нет. Куда я дел свой не помню. Быть может, в брюках остался, которые мне поменяли. Его я в кармане носил.

- А как наших бойцов хоронили? Специальные команды?

- Да никаких команд не было, сами хоронили. Если убили человека в бою, до вечера ничего не сделаешь. Вечером выкапывали яму. Сами солдаты ставили палку или там крест делали. Там напишут на деревяшке, что рядовой такой-то, фамилию его. А я давал сведения в штаб дивизиона, там уже дальше в штаб полка и передавали родственникам.

- А немецкие кладбища видели, когда освобождали украинские села?

- Да, надо сказать, что немцы, когда своих хоронили, ставили крест березовый и всегда были написаны фамилия, имя. У них всегда кладбища были огорожены березовым заборчиком. Они тоже считали, что это их дерево.

Наши, как правило, когда заходили, ломали все это дело, уничтожали. Но, я считаю, конечно, это не надо было делать.

- А не было людей, которые этому препятствовали, потому что это как-то не по-христиански?

- Нет.

- А были какие-то предчувствия, приметы на войне? Например, что сегодня тебя ранят, что сегодня что-то плохое произойдет. Что-то такое было?

- У меня не было. От других о таком тоже ничего не слышал.

- На вашей батарее геройских случаев не происходило? Были такие люди, как Матросов, Гастелло?

- Нет. Не видел лично. Я должен был выполнять свои обязанности и больше я ни о чем не думал. Получал приказ, «Слушаюсь» - ответил, повернулся, пошел выполнять.

- А вот я знаю, что в вашем артиллерийском полку служили два Героя Советского Союза. Мне дедушка, Владимир Иванович, рассказывал, что они все время между собой спорили, кто из них заслужил это звание, кто не заслужил.

- Не помню, я их не знаю, не могу сказать.

- Чего вы больше всего боялись на войне: плена, убийства или ранения?

- Больше всего плена боялся. В 1944-м году под Тернополем, где-то в апреле, была такая история. Ночью надо было менять боевой порядок. Я поехал посмотреть, куда батарею переместить лучше. Сел в машину. Водитель, как сейчас помню, Фалеев был. И мы ночью поехали. А на обратном пути нам дорогу перерезала немецкая колонна.

Я смотрю, идет колонна какая-то. Говорю Фалееву: «Стой». И ужас, мимо нас ехали немецкие машины. Я сидел мокрый, у меня партбилет здесь, у меня все. Я думаю: «Ну, все, сейчас нас вытащат, расстреляют в лучшем случае, а то перед этим пытать начнут». Эта колона выходила из окружения нашего, и поэтому они проехали мимо, не останавливаясь.

- Они вас не заметили?

- Нет, они видели машину. Но им было не до этого, надо было скорей, пока темно, пройти подальше от наших войск.

- А у вас на батарее были артиллеристы, которые пережили плен или оккупацию?

- Нет, таких не было.

- Когда вы увидели первого немецкого пленного, какие ощущения были?

- Вы знаете, кроме брезгливости у меня ничего не было.

- Как наши солдаты относились к немцам пленным?

- Немцы, когда попадали на нашу территорию, насиловали, убивали, издевались над пленными. Это действительно все было. Но мы, когда брали в плен, немцев не били, не трогали. Сталин строго запретил. Почему? - Если будешь избивать, они будут сопротивляться дольше. Раз сдались – накормили, напоили и в тыл отправили. Все!

Единственное, наши снимали с них сапоги, потому что у нас сапог у солдат не было. Вот приходили: «Ну-ка, фриц, снимай!». И еще часы забирали. Потому что до войны население часов ручных не имело. Я не знаю, или заводов у нас не было этих часовых, или как. Солдаты некоторые набирали по несколько часов, а потом в землянке начинали разыгрывать их в карты между собой. Вот это я видел.

Хочу еще сказать, что добрая душа у русского человека. Когда мы в мае – июне 1945-го года зашли на территорию Германии, это был город Дрезден, наши солдаты по-доброму отнеслись к немецким детям.

Солдатам давали сахар кусочками, пиленый этот утром на целый день. Обычно куда заворачивал солдат? - В платок и в карман. Ну, платок был, вы представляете, свежести какой? Никто там их не стирал, эти платки.

Так вот к нашему солдату маленькие немцы, ребята подходят. Он достает платок, я как сейчас вижу, сажает на колени к себе маленького и старается с ним по-немецки говорить. Сахар им дает по кусочку. Широта русской души, понимаете?!

Правда, были такие у нас, учили матом ругаться этих самых ребят. Я всегда говорил: «Прекратите это безобразие. Зачем матом ругаться?»

- Вы разговаривали с пленными немцами?

- Да. Когда попадали ко мне немцы в плен, я подходил, беседовал. Среди этих пленных были учителя, врачи, рабочие – люди, которых призвали. У них дома семьи были. Среди пленных немцев были и те, кто хорошо по-русски говорил. В этом ничего удивительного не было. У нас много было людей, которые до войны ездили в Германию. А немцы приезжали к нам. Например, в Тамбовской области готовились стать танкистами, в Липецкой авиашколе были немецкие студенты. В Москве немцы учились в академии Генерального штаба.

Самый обычный вопрос был пленным: «Как вас зовут, откуда вы? Чего вы в Россию пришли, зачем?» Они отвечали: «Ну, фюрер послал». Они всегда ссылались, что во всем фюрер виноват: «Я ведь солдат (или офицер), меня посылал фюрер». Ну, что я могу сказать!

Всегда интересовался, когда говорил с ними: «Вы знаете историю, наверное, о том, что Наполеон хотел завоевать Россию с ее бескрайними просторами, и к чему это дело привело? Неужели фюрер думал, что, если возьмет Москву, то Россия сложит оружие? Уйдя за Волгу наши все равно сопротивлялись».

- Кстати, вопрос. Никто не срывал с немцев награды? Или вообще они все награды прятали свои?

- Не буду врать. Я не видел их награды.

- А вас, как знающего немецкий язык, никак не использовали, не допрашивали немцев? Или вообще мало кто знал, что вы хорошо знаете немецкий язык? Потому что не так уж и много было людей, хорошо знающих немецкий язык.

- Нет, не использовали. По штату у нас был в каждой дивизии переводчик, который когда надо было, допрашивал пленных.

- Как на фронте было с обмундированием, как организован был быт солдат и офицеров? На голове что носили?

- Больше в пилотках ходили. Каску я почти не носил – не нравилось, что сужает обзор. При том это удовольствие маленькое – тяжелая, два или три килограмма. А каски у нас были, но они в машине лежали все.

- Как происходил переход с зимней одежды на летнюю и наоборот?

- В каждом полку были службы вещевого и продовольственного снабжения. Первая служба обеспечивали нас одеждой. В зависимости, во-первых, от срока ношения вещей, а они были большие, выдавали брюки и гимнастерки, нижнее белье – кальсоны. Офицерам давали еще полушубки или телогрейки. Если получал телогрейку, тогда и штаны теплые полагались. У меня был полушубок.

- Зимой вы как офицер ходили в кирзовых сапогах, да? А как ваши подчиненные?

- Зимой солдаты ходили в ботинках и обмотках, очень тепло было. Некоторые потом, когда у них появились сапоги, считали, что обмотки лучше, в них теплее. А в валенках никто у нас не ходил. Ну, тем более что на Украине то холодно, то тепло, а значит – грязь, и в валенках не походишь. Их мы не носили

- Зимой не замерзали?

- Когда были в обороне, всегда копали землянку. Выкопали, покрыли подручным материалом – где-то что-то растащили, где-то забор, где там что. Накрыли и все.

Мне копать было не обязательно, но если было холодно, возьмешь, покопаешь.

А шанцевый инструмент был в машине.

- Как насчет личной гигиены? Часто мылись, стирали? Вши были?

- Бани никто не строил. Сегодня на одном месте стоишь в обороне, завтра тебе дадут команду переместиться на другое. Мылись в специально оборудованных передвижных санитарных палатках. Посередине стояла печка, вода нагревалась. И все мылись. Поставят метров за пятьсот – семьсот от огневых позиций, помылись, и они уехали. За зиму если два раза приезжала палатка санитарная – это было хорошо. Ну, а вши, конечно, были.

- А зубы чистили по утрам?

- Нет, у нас не было ни щеток, ни зубного порошка, ни зубной пасты.

- Вы следили за внешним видом своих бойцов?

- Обязательно. Старшина, командиры отделений каждое утро проверяли, чтобы был подшит воротничок, чтобы были побриты. Даже в боевой обстановке. Это надо было делать, чтобы человек следил за своим внешним видом. Когда человек на все плюет и думает, что, ладно, убьют все равно, мы должны были поднимать моральный дух.

С бородой на фронте никого не было, а вот усики некоторые офицеры и солдаты носили.

- Брились вы раз в неделю или каждый день?

- Вы знаете, у меня, наверное, тогда еще растительность медленно росла. Но, когда большое начальство ожидалось, конечно, побреешься.

- А как насчет стрижки в войсках?

- Полковой был парикмахер, который приходил и под нулевку всех стриг.

- Вот у вас, как у офицера, была планшетка, как я понимаю, котелок, ложка. Что-нибудь еще? Пистолет?

- У меня был пистолет на правом боку. Сумка такая кожаная. Котелок и ложку с собой не носил. Там был старшина, мне принесут в котелке все.

- А противогазы вам выдавали?

- Противогазы были, но они лежали, как правило, в ящиках на машинах. Ну, зачем их с собой таскать? Лишнее.

- Были ли в вашей фронтовой жизни какие-либо курьезные случаи?

- Да, были. Помню, Финляндия, район станции Талих, ночь, батарея спит, около каждого орудия выставлены часовые. Среди них был старичок, солдатик тоже. Ему уже под шестьдесят было, наверное. Простой такой мужичок, орудийный номер он был у меня. Короленко его фамилия, как у того писателя. А тогда еще плащ-палаток у нас не было, и мы пользовались трофейными, немецкими. И Короленко такую носил.

Стоит на посту, а рядом дорога проходит. Вдруг видит, идет из тыла машина, подъезжает. Он думал, что это кто-то из наших офицеров. А оказалось, это были немцы.

Подъезжают, а раз немецкая плащ-палатка, офицер думает, что это немец стоит: «Алё, зольдат, ком цу мир!».

У Короленко был автомат, но он же артиллерист и про автомат и забыл - бросается к пушке и начинает наводить на машины. Немец увидел, по газам и поехали. Короленко открыл огонь из пушки, но промахнулся. Но, думаю, так бухнул, что, наверное, у немцев там штаны полные были, представьте себе!

Тут батарея вся вскочила: «Что, Короленко?» - «Вот немцы на машине проезжают!».

- А с финнами приходилось сталкиваться?

- Да, был в Финляндии один такой у меня случай, из-за которого я долго переживал. Это было лето 1944-го года. Дело было так. Разведчики нашего дивизиона поймали финского солдата. Наши наступали, а финны отступали, и его, раненого, бросили в блиндаже.

Его притащили в штаб дивизиона к командиру дивизиона Юрченко. А я ходил там вечером, гулял, прогуливался и до штаба дивизиона дошел. Юрченко увидел: «Юра, иди сюда!». Он меня всегда Юра звал. Я подхожу: «Слушаю вас, товарищ майор». - «Вот тебе пленный в сарайчике там, расстреляй его», а потом – «Делай с ним, что хочешь».

Я захожу. На соломе лежит раненый молодой финский солдат, лет восемнадцати, не больше. Голубоглазый блондин. Мундир его расстегнут, он перевязан, но все равно кровь еще течет, сочится. Да еще, как сейчас помню, он пить просит – жестами показывает.

Представляете себе, что значит убить человека? «Господи, ну как же так?! Наверное, мать этого мальчишку ждет!». Ну, раз мне командир дивизиона сказал: «Бери его, делай с ним, что хочешь», значит, сделаю, что хочу.

Я вызываю санинструктора батареи и говорю: «Вот, перевяжите его». Его перевязали, забрали на батарею. И как раз ночью мы должны были совершать марш, с одного места переехать на другое. Это в районе озера Ярви, как сейчас помню. Ну, у меня сразу мелькнула мысль: «Выйду я на дорогу в тылу, может быть, по пути встречу летучку санитарную, туда переложим его, и мы поедем». Я не мог расстрелять этого человека.

Едем. Он в «Студебеккере» в кузове лежит, а санитарной машины все нет и нет. Вижу, что скоро налево к линии фронта надо будет поворачивать. Значит, опять на батарею тащи его!

Подъезжаем к повороту, смотрю, регулировщицы стоят. Палатка и женщины-регулировщицы. Я дал команду снять финна с машины. И говорю женщинам: «Вот так вот, пленный солдат финский. Будет идти летучка первая, какая по дороге, остановите, начальство большое сказало его в госпиталь». Ну, на себя все взял.

Как сейчас помню, эти девчонки с автоматами: «Ой, лейтенант, он нас убьет!». Я говорю: «Вы же видите, раненый он. У вас автоматы, кто вас убьет? Все, выполняйте, большое начальство приказало в тыл его». И я поехал. Еду, а сам думаю: «Боже мой, теперь меня спросят: «Ты выполнил приказ или нет?», Юрченко спросит. Что сказать ему? Меня могут за это посадить, за невыполнение приказа. Я не расстрелял человека. Не знаю, по-человечески поступил или нет, но я не мог поднять руку на раненого мальчишку.

Юрченко меня так и не спросил, что я с ним сделал. Подумал, что хлопнул и все. И пока мы были в Финляндии, я все переживал, что контрразведка меня за шиворот возьмет и скажет: «Вот спас врага». Проявил малодушие и прочее. Вот такой был у меня случай.

Потом нас в Польшу перебросили.

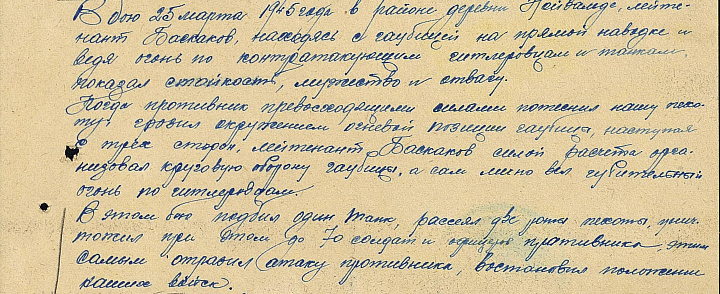

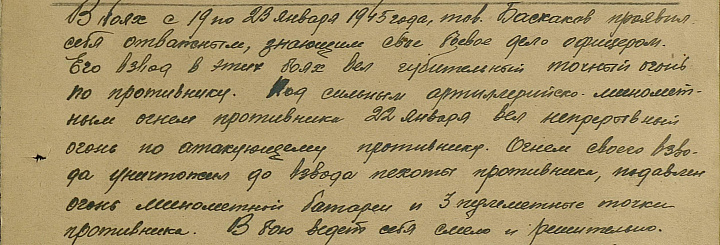

- Я прочитал в наградном листе, что вы награждены за бои 19 – 22 января 1945-го года.

- Это уже в Польше дело было. Мы отражали немецкую контратаку. Шли танки.

Командир нашего 276-го артиллерийского полка подполковник Рыжов мне дал приказ вытащить 122-миллиметровые гаубицы весом около трех тонн на передний край и прямой наводкой отразить атаку немцев, потому что с закрытых огневых позиций танк подбить сложно.

Мы стали выезжать вперед пехоты. Машины буксовали. Расчеты были у меня не полные, людей не хватало. Прибежали на помощь разведчики, связисты, офицеры, которые были на наблюдательном пункте полка.

Когда прижмет, уже не думаешь, сколько тонн, не спрашиваешь. И вот мы развернули гаубицы, и они сразу сели на грунт. Ну, и открыли огонь по танкам.

Раздельное заряжание. Двадцать два с половиной килограмма снаряд. Летит со скоростью 615 метров в секунду. Броню пробивает. От его зазубренных осколков каска не спасет. Короче говоря, отбили контратаку немецкую.

Рыжов, командир полка, во время боев прибежал на огневую позицию ко мне, вот за что его тогда наградили орденом Красного Знамени. А мне орден Отечественной войны дали.

- В наградном листе написано, что четыре дня шли бои...

- Все правильно. Вы понимаете, начинается утро, немцы открывают огонь, наши – ответный. Завязалось, пошло. Немцы прекратили, мы прекратили. Или наоборот, мы прекратили – они прекратили. Бой – это не значит, что все время с винтовкой наперевес в руках бегут и кричат «ура!». Это открыли огонь мы, открыли огонь они, их танки пошли, наши в ответ. Ну, короче говоря, вы знаете, у меня эти все картины уже перепутались в голове.

- Немецкие танки стреляли на ходу или с коротких остановок?

- Обычно стреляли они с коротких остановок. На ходу ведь танк качается. Если сделать выстрел, можно прямо перед собой выстрелить. А для того, чтобы попасть в цель, надо что? - Остановиться.

- Как вы можете оценить умение немцев: танкистов, артиллеристов? Как они были обучены?

-Обучены они были неплохо. Конечно, нашим доставалось. Вы понимаете, сам процесс обучения я же не видел, как их там обучали. Я знаю процесс обучения наших. Наши всегда были скромные в том плане, что у нас всегда чего-то не хватало. Во время войны, конечно, снарядов хватало. А во время обучения были ограничения всегда.

- Может быть, чему-нибудь вы научились у немецких артиллеристов?

- Нет, а чему и как там было учиться? У нас своя была задача. К тому же они там, я здесь нахожусь. Мы друг друга не видели, когда стреляли.

- Какой была структуру вашего артиллерийского полка?

- Структура была такая. Там было три дивизиона. Каждый дивизион имел: две батареи самоходных установок СУ-76, две батареи 76-мм дивизионных пушек образца 1942 года (ЗиС-3) и одну батарею гаубичную (122-мм).

В полку были: командование, начальники разведки, связи, топографической службы. Там топографическая служба для привязки. Начальник политотдела.

В дивизии, кроме полков, были танковый батальон (СУ-76), санитарный батальон, медсанбат. В танковом батальоне было три роты, всего несколько десятком машин.

- Юрий Александрович, вот смотрите, вот вы командир батареи, у вас четыре орудия. Как вы ими управляете?

- С закрытых позиций и прямой наводкой из гаубиц стрелять можно, когда танки выходят на дальность прямого выстрела. Так вот, шестьсот метров снаряд летит параллельно земле. А следующие шестьсот метров он начинает уже снижаться из-за притяжения. Поэтому на расстояние шестьсот метров – это прицел двенадцать. И команда по танкам такая: «По танкам, бронебойным, отражатель ноль, угломер тридцать – ноль». Потому что расстояние между орудиями примерно тридцать – сорок метров.

Командир первого орудия приказывает: «Орудие – выстрел». В этот момент дергают за шнур – выстрел. Второе орудие – командир подымает руку, потом опускает – выстрел. И так все четыре орудия.

- Каким образом во время боя выбиралась цель?

- Определял старший, кто на батарее. Я старший, я определяю, кому что. Вот допустим, справа идут два танка, а слева два транспортера. Это мое дело – дать команду: первое, второе орудие – по танкам, третье, четвертое – по БТР. Если нужно, даю общую для всех команду. По-моему, в Польше мы были. Как сейчас помню, был мост деревянный через речку не очень глубокую. И когда появились танки немецкие, я просто дал команду мост разбить. Разбили мост и потом начали по танкам стрелять. Они развернулись и ушли. Все, никуда дальше не пойдешь!

- Чем занимался каждый член орудийного расчета?

- Командир орудия давал команды прочистить ствол и подготовить снаряды. Снаряды были в смазке. Надо было перед стрельбой обязательно их протереть, а то в стволах смазка гореть будет. Брали тряпки и протирали. За все командир орудия отвечал. У наводчика, заряжающего – у всех свои обязанности были.

Тяжко приходилось заряжающему, ведь каждый снаряд весил по двадцать с лишним килограммов. Бывало, что до двух боекомплектов снарядов использовали в бою. Стреляли столько, что краска горела на орудиях.

Расчеты были очень дружные. И каждый понимал, что если хочешь выжить, надо приложить максимум усилий для того, чтобы выполнить боевую задачу. А если ты ее не выполнишь, и немцы начнут утюжить наши окопы, то дело плохо! Поэтому в бою никого не приходилось заставлять еще что-то делать помимо своих обязанностей. Люди не смотрели, кто заряжающий, а кто подносчик – они сами бросались помочь.

Мне самому, хотя и редко, приходилось становиться за прицел орудия, когда в этом была необходимость.

- Как часто приходилось менять артиллерийские позиции?

- Смена боевого порядка происходила по команде старшего начальника. Как прикажут. Куда меня поставили, я там должен был стоять. А какой смысл менять? Тут окопался, тут уже вырыл землянку, вырыл укрытие. Тем более что артподготовка была и днем, и ночью, в зависимости от обстановки.

- Приходилось ли вам, как артиллеристу, стрелять по площадям?

- Стрельба по площадям – это один из видов стрельб. Например, в артподготовке участвовали под Курском. Мне давали координаты, полученные авиационной разведкой, и я стрелял. Ничего не видел, никого! Если был самолет - корректировщик, то он корректировал. Но в основном после начала артподготовки никаких команд не давали. Только передавали, что цель накрыта, и все. Потому что заранее уже координаты цели давали, делали расчеты и залпом накрывали цель.

- Когда вы командовали батареей 57-миллиметровых противотанковых орудий ЗиС-2, у вас намного больше было потерь, чем у батарей тяжелой артиллерии?

- Ну, конечно!

- Юрий Александрович, вам как артиллеристу нравилась ваша 122-миллиметровая гаубица?

- Я любил, обожал гаубицы 1938-го года (М-30) – орудие, которое во всех отношениях отвечало требованиям боя периода Великой Отечественной войны. Если снаряд гаубичный с двадцатью двумя с половиной килограммами взрывчатки попадал в башню танка немецкого, то ее просто срывало. Когда в лоб попадал, конечно, останавливался танк, выходил из строя, горел он. Тем более, нам позже поступили так называемые подкалиберные снаряды бронебойно-прожигательные, кумулятивные. Их применяли для стрельбы по танкам. Они были более эффективными, чем бетонобойные. Очень хорошие. Они действуют не только силой удара, но и прожигают струей. Танковая броня не выдерживает.

Вместо гаубиц, которые подбивал противник и тех, что уже имели износ и по техническим данным не соответствовали (таких было немного), присылали другие. А их забирали в тыл.

- Не всегда же у танка отлетает башня и не всегда он загорается, верно? Вот вы подбиваете танк. Допустим, слетают гусеницы или вы попадаете в него. Немцы вылезают, танкисты. Вы даете команду стрелять по ним фугасными или осколочными снарядами?

- Вы знаете, после того, как попадал в танк, что-то я не помню, чтобы они оттуда вылезали. Вы понимаете, что такое гаубичный снаряд – это двадцать два с половиной килограмма разрываются на броне. Когда внутрь танка залазили, эти расчеты погибшие были. Не от самого снаряда, а от ударной волны, которая произошла во время разрыва снаряда.

Ну, конечно, это все такие стрессы! И старался я как можно скорее об этом забыть. Зачем самого себя терзать?!

- Как я знаю, в Советской Армии за подбитый, уничтоженный танк давали по пятьсот рублей…

- У нас что-то ничего не платили, я не знаю. Не помню.

- Ваша гаубица была без дульного тормоза. Как вы считаете, нужен был дульный тормоз? Ваше мнение, как артиллериста.

- Нет. Ведь каждый вид орудия имеет свое предназначение. Гаубицы были рассчитаны на то, чтобы вести стрельбу крупными снарядами. А дульный тормоз только у более легких пушек был, например у 57-миллиметровых, для того чтобы меньше был откат. У гаубиц с этим все было нормально – при выстреле отдача идет на всю массу гаубицы, а это две тонны восемьсот килограммов! Зачем ей дульный тормоз?! А легкая пушка, конечно, при выстреле будет прыгать.

- Говорят, что из-за дульного тормоза пушка более заметной становится при выстреле, то есть маскировка хуже. Без дульного же тормоза можно незамеченным пару выстрелов сделать.

- Да нет, ерунда. Не знаю, кто это вам говорил. Причем тут маскировка?!

- А какие чувства вы испытывали во время боя? Страх, преодоление страха или что-то другое?

- Я всегда учил своих подчиненных: начинается бой, думай только о выполнении задачи, что должен сделать. А если будешь думать о своей шкуре, то и приказ не выполнишь, и сам погибнешь. Я же знал, что если я не выполню задачу, с меня очень строго спросят, вплоть до трибунала. Наши огневые позиции бомбили, обстреливали, убивали ребят, орудия выводили из строя – все это было.

Некоторые говорят: «Вот, я там ничего не боялся!» – Ерунда это!

- Вы говорили, что батарея – это как большая семья. А не было ли после тяжелых боев, когда теряли людей, такого ощущения, что надо было по-другому сделать и тогда бы все остались живы?

- Никаких анализов никто не делал. Вы понимаете, я получал задачу. А выполнить должен был ее любыми доступными средствами, любыми силами. Надо было вот тут стоять и не пропустить противника, стоял и не пропускал. Потеряешь людей –докладываешь. Если сам остался жив, пошел докладывать.

- У вас не было ощущения, что очень большая вероятность, что вы не выживете?

- Вы знаете, я о таком никогда не думал. Единственное, что в минуты затишья, когда я ложился, накрывался шинелью и закрывал глаза, всегда думал: «Боже мой, какое было счастье, когда я учился в школе!». Думал том, что как хорошо было бы прийти домой, лечь в свою постельку, накрыться одеялом и уснуть. Спал бы, думал про себя, целую неделю. Потому что спать времени не хватало, недосыпали. Когда вокруг стреляют, разве уснешь?! - Не уснешь же!

- Вообще-то некоторые рассказывали, что даже на ходу засыпали. Такая была степень усталости.

- Правильно. Я сам видел. Помню под Брянском едем, меняем боевые позиции. Идет дождь. Я сижу в кабине машины, а солдаты в мокрых шинелях идут, края пилоток на уши опустили. Идут, и некоторые спят прямо. Ведь они сейчас придут на передний край, где они будут сушиться? - Нигде! В окопы опять, накроются этой же мокрой шинелью.

- Вот, кстати, насчет этого вопрос. Вообще, болели ли на фронте вы или ваши солдаты? Ну, там простуда, насморк, кашель, грипп.

- На удивление, болезней не было. Видно, такое нервное состояние было, что мобилизовывало все силы организма. Я за все время ни разу не болел и не видел, чтобы кто-то там болел.

- И еще вопрос. Из-за войны ваш слух не сильно пострадал? У ваших бойцов не лопались перепонки в ушах из-за грохота стрельбы и взрывов во время боя?

- Нет, у меня не пострадало ничего. Ни у кого не было ничего такого.

- Вы сами видели или, может быть, кто-то рассказывал, что от увиденного на войне люди сходили с ума? То есть нервная система не выдерживала. Были такие случаи?

- Нет, я не видел и не слышал.

- Или, допустим, человек со временем менялся на войне?

- Вы знаете, об этом тоже трудно сказать, потому что ты среди тех подчиненных, которые у тебя были. И сам я менялся, и люди менялись, конечно, потому что все это откладывало отпечаток – смерти товарищей, недосыпание, недоедание. Нервная система была все время напряжена.

- А самые большие потери на вашей батарее были от немецкого артиллерийского огня или минометного, или от бомбардировок?

- Трудно сказать. Никогда не анализировал, потому что в разных местах было по-разному. Помню, на Украине самолет, пролетая на низкой высоте, как дал очередь – орудийный расчет там погиб почти что целиком. В общем, когда как.

- Почему заметил немецкий летчик ваше орудие? Плохо замаскировали?

- Вы учтите, что Украина – это место ровное, там лесов мало. Стоишь на поле, если маскировочной сетью закрыто орудие, это все. Ну, конечно, летчики, вот под Тернополем заметили нас. Я как сейчас помню, в шесть часов утра налетели немецкие самолеты, отбомбили. У меня пару орудий, «Студебеккер» вывели из строя.

А наши истребители непосредственно мою батарею не прикрывали, что для них какая-то гаубичная батарея?! – Мелочь!

- По вашему мнению, кто больше нес потери: немецкие или наши войска? Я понимаю, что вы командир батареи, не видели всего фронта, но то, что видели.

- Я не могу вам сказать, кто больше нес потери. Наверное, немцы, раз они были разбиты. А потом возьмите битву под Сталинградом. Там наши артподготовкой их накрывали прямо в окопах. И под Курском тоже – они собрались в окопах, чтобы начать наступление, а наши их опередили.

- Юрий Александрович, какое самое эффективное немецкое оружие и наше оружие? Что доставляло немцам самые большие потери и то же самое с нашей стороны?

- Я видел немецкое оружие, видел их автоматы. Надо сказать, что наши автоматы были гораздо удобней, гораздо легче. У немцев были они какие-то черного цвета с рожками и без них. У них Шмайсер был и еще Штурмгевер. Штурмгевер как раз как Калашников выглядел. Но, знаете, наше оружие было гораздо лучше.

- А какая самая опасная для немцев была наша техника: артиллерия, танки или штурмовики?

- Ну, разве можно выделить что-то? Все же в комплексе применялось.

- А вот вы смотрели, подходили ради любопытства к немецкой технике, которую немцы бросали? Как она, лучше, хуже нашей?

- Я видел, конечно, немецкие орудия, которые к нам попадали. Но трофейных орудий у нас не было. Да я свою 122-х миллиметровую гаубицу ни на что никогда бы не променял.

- А стрелковое оружие применяли трофейное?

- Стрелковое оружие?! У меня пистолет был, у солдат были автоматы. Не было у нас трофейного оружия. Я никогда не видел ни у кого. Может, они в кармане носили, я не видел. Солдатам пистолеты иметь было не положено.

- Просто вот у меня дедушка, он собирал пистолеты и привез оружие домой.

- Я тоже сдуру привез с войны пистолет, когда в Белоруссии служил уже. Значит, привез пистолет и потом его разобрал и выбросил. Ну, зачем оружие?! Вы понимаете, оружие хранить дома, ну, мало ли там!

- Юрий Александрович, за боевые действия на территории Польши ваши дивизия и полк бы отмечены командованием...

- Да. Дивизия получила почетное наименование Краковская, а наш артиллерийский полк стал Катовицким.

Зимой 1945-го года мы вошли на территорию Польши и начали быстро продвигаться. Ночью вошли в город Катовице. Мы так быстро продвинулись, что немцы вынуждены были бежать.

Там, рядом был лагерь военнопленных. В нем оставалось человек, может быть, двадцать, может быть, тридцать узников, которых немцы держали там. Это были наши люди, советские солдаты. Только мужчины, потому что женщины наши русские уже свободно у них ходили в Катовице, их не трогали.

Когда мы туда зашли, дал я команду, чтобы накормить их всех тем, что у нас было, потому что военнопленные выглядели ужасно – настоящие скелеты. А потом хорошо, что врач меня там увидел и остановил. Говорит: «Если будешь кормить, они умрут сейчас, понимаешь?! На твоих глазах. Надо понемножку им давать еды». Я все это сразу же прекратил.

Военнопленные рассказывали, что немцы над ними издевались, заставляли выполнять непосильную для них работу, не кормили. Они мне показывали, чем их кормили – какая-то зеленая масса, трава какая-то, какие-то листья. Я не знаю.

А потом попали в город Краков. Это старинный очень город. Знаете, все их церкви такие какие-то остроконечные, не русские, сразу видно.

Поляки нас встречали без восторга, без цветов. Народ выходил. Я не знаю, из любопытства что ли. Они знали, что русские их не тронут. Машины шли, танки шли. Они стояли, смотрели, некоторые махали руками.

В Польше еще меня спрашивали: «А вы нам колхозы будете тут делать или как?» Потому что их немцы, конечно, напугали тем, что у них все заберут, все в колхозах будет.

Наше дело освобождать. Откуда я знал, как там колхозы будут. А в отношении дальнейшего, как там все у них произошло, я не знаю.

- С польскими националистами сталкивались - Армия Крайова?

- С националистами я встречался уже после войны, служа в Западной Белоруссии. Там же леса и все это рядом с польской границей. И там местное население в большинстве всегда было против нас. Почему? Потому что они раньше жили в составе Польши и были сами себе хозяева. Они говорили: «Вот я жил, у меня были лошадь, корова, порося, а когда пришли Советы, у меня все забрали». Так что настроение там у них у всех было не в нашу пользу, это я вам честно говорю. И в лесах вооруженные банды действовали, которые переходили границу. Причем, не дай бог, было в руки им попасть. Хорошо, если убьют тебя сразу. А то начинают издеваться, глумиться.

- Наверное, вы не были участником в этом бою? Вот мне дедушка рассказывал, что в феврале где-то, может, в марте 1945 года в Польше или в Померании, на границе их полк артиллерийский или его часть была разгромлена. В общем, как дедушка рассказывает, разведка проморгала. Вышел немецкий танк с десантниками и начал в коробочку зажимать. Один снаряд сюда, другой туда, потом начал поодиночке. Вы не участвовали в этом бою?

- Не помню. Вы знаете, каждый день что-то было. Уже так все это перепуталось в голове! А потом, честно скажу, я всегда пытался потом стирать все это из памяти. Я и сейчас сплю очень плохо. А когда все время на тебя морально давит что-то, зачем?! Лучше все забыть и не помнить ничего.

- А в Чехии, Словакии как наших встречали?

- Когда потом мы попали в Словакию, город Брно освобождали. Так нас там встречали радостно. Боже мой! Со слезами на глазах обнимали, целовали.

- А вот когда вы захватывали немецкие деревни, города, когда шли по немецким улицам, в основном там были старики и женщины, или все-таки еще мужчины призывного возраста тоже были?

- Я не помню. Знаете, когда мы тогда шли, всегда улицы были пустыми, потому что немцы, видимо, боялись. Да, были случаи, когда наши насиловали там. И мародерство было.

- За это наказывали, отправляли в штрафбат?

- Кто там кого наказывал? За это разве будут наказывать? Что вы!

Я помню, это было еще во время войны. Был у меня Патеев, татарин-повар. И вот в Германии, я не помню, в каком месте, мы остановились на ночь. А он там взял немку и переспал с ней. Патеев хороший был человек, добрый. Ну, по пьянке, мало ли что мужик может сделать?! Как там у них было, я не знаю, не могу сказать.

Я просыпаюсь, ко мне подходит фриц, в возрасте такой уже. И говорит по-немецки, что ваш солдат мою фрау филькен. Это филькен называется у них. Я, значит, этого Патеева вызываю к себе, достаю пистолет и говорю: «Я сейчас тебя, сволочь, расстреляю». А фрау бежит: «Гер официр, гер официр, зольдат русский гут, зольдат русский гут». Вот вам!

Такие вот случаи были. Ну, насиловали наши. Сталин потом приказ дал, что за такие вещи трибунал и прочее. Поэтому быстро прекратили.

- Юрий Александрович, где вы встретили День Победы? Около Бреслау?

- Да, около Бреслау. Передали ночью о том, что немцы капитулировали. Наши на радостях стреляли в небо. Из всех видов личного оружия: из пистолетов, автоматов. Расстреливали свои боекомплекты

Меня вызвал в штаб командир дивизиона Иван Дмитриевич Юрченко. Прихожу к нему, а он мне говорит: «Юра, победа! Война окончилась». Ну, мы там за стол. И спирт мне налили, я чуть ли не целый стакан этого спирта выпил. А как выпил, уснул. И все, больше ничего не помню.

После этого все отсыпались.

- Чем запомнилась Германия? Богатая страна?

Во-первых, надо вам сказать, видно было сразу, что замечательные дороги шоссейные, автобаны так называемые. У нас тогда была только одна дорога Москва – Минск такая, но не совсем. Просто асфальтированная была. А в Германии широченные дороги. Поэтому там машины ездили с большой скоростью везде. У немцев были фольварки так называемые – это дом, рядом сарай, скотина, рядом все у них там, и вода для скотины, все это было приспособлено. Так что жили они там очень хорошо.

- Как я знаю, после войны вы служили в Кенигсберге, правильно? Действительно, всех немцев выселили или все-таки какой-то процент немцев остался в Кенигсберге?

- В Кенигсберге я служил в штабе армии у Павла Ивановича Батова. И сразу вам скажу, что немца я там ни одного не видел. Вот, правда, я видел своими глазами, когда раскапывали дома после бомбардировок. В подвалах находили мертвых людей. Они или задыхались, или как там, я не знаю. Но выкапывали, оттуда доставали, это я помню.

- Какое произвел на вас впечатление сам Кенигсберг?

- Готический такой город. Много домов кирпичных, такого красноватого все цвета. Ну, не Россия, понимаете? Это сразу видно. Не хотелось там жить, не нравилось. Все думал о том, чтобы скорей попасть домой.

- Как проходила демобилизация?

- По возрастам. Значит, в армии служили до шестидесяти лет во время войны. А потом дали команду демобилизовать тех, кто был постарше, а вместо них прислали уже новое пополнение.

- Как насчет помощи союзников в годы войны? Ощущалась?

- Мы в 1944-м году получили очень мощные американские «Студебеккеры». До этого у нас были машины ЗИС-5, которые гаубицы таскали. Гаубицы тяжелые, и часто машины буксовали. А когда мы получили «Студебеккеры», мы сразу ожили – проходимость хорошая, по любым дорогам. Дороги-то и сейчас у нас не везде хорошие. А тогда вообще настоящих дорог не было.

И американская, и наша машины очень хорошие. Наши машины делали тогда тоже очень качественно. Я не помню, чтобы какие-то поломки особые были. По грязи, бывало, особенно на Украине, едешь, тянут они, буксуют, но все равно идут.

- А тушенка из Америки была?

- Это мы получали, тушенку кушали. Ведь с голодухи все будешь кушать! Это были обыкновенные банки. Желтого такого цвета, золотого какого-то, как медные. Как правило, сверху был жир. С тушенкой нормально все было. Короче говоря, я не избалованный был едой. Мне давали, я с удовольствием кушал.

- А сколько раз в день вас кормили. Как и чем?

- Кормили нас два раза в день. Утром рано, еще до рассвета накормят, потому что днем же не потянешь кухню. Ведь дым там. Только начнешь подогревать, немцы сразу откроют огонь артиллерийский, минометный. Какой там обед мог быть? А вечером подвозили еду в термосах, как правило, когда уже темно было. Садимся, покушаем, обратно термоса уносили. Конечно, разносолов не было. Опять-таки, все зависело от повара. Ну, мне, по-моему, в 1943-м или в 1944-м году очень повезло. После Курска дали мне пополнение. Я поинтересовался о каждом: как, кто, что, откуда, кем работал, чтобы потом правильно распределить их. Татарин Патеев говорит: «Работал в ресторане до войны». Я говорю: «Значит, повар будешь». Этот Патеев хозяйственный мужик был – находил на полях, где капуста осталась или какие-то другие овощи. Короче говоря, он старался всегда помимо того, что там давали, еще что-то приготовить. Так что я был очень доволен им.

- Давали дополнительно сто грамм, табак или, может быть, больше пайка, на праздники?

- На праздники я не помню, а вообще нам давали сто граммов, папиросы, табак. Я не любил пить и не курил, и всегда отдавал подчиненным. А водка у старшины на всякий случай была. Командир дивизиона Юрченко Иван Дмитриевич любил выпить. Придет всегда: «Юра, у тебя есть?» - «Есть». «Давай!». Ну, невольно с ним надо было и себе налить немножко.

- А пайки у офицера и у солдата разные были?

- Паек был одинаковый, а помимо этого пайка еще был так называемый доп. паек, который давали офицерам. Туда что входило: масло, колбаса. Мне тоже давали этот доп. паек. Что я буду сам жрать, а другие рядом будут смотреть и слюни пускать? Я доставал все: «Ну, садитесь ребята, давайте поужинаем».

- А кто с вами садился?

- Когда как. В обороне у меня была всегда отдельная землянка. Со мной всегда сидел связист, сидели еще командиры взводов.

- А вы с союзниками встречались в 1945-м году?

- В 1945-м году да, я в Вене встречался, как сейчас помню, с американцами. И с французами. Когда служил в Австрии, она была разделена на четыре зоны. И когда надо было ехать на поезде куда-нибудь, невольно приходилось встречаться с союзниками.

Американцы всегда себя очень нагло вели. Они чувствовали, что им все дозволено. Заходишь, допустим, в вагон, едешь. Ну, там куда-нибудь в Вену, из Вены. Я в Алленштайне жил. Там мы стояли, наша бригада. Ну, заходишь. Американец сидит, австрийку обнимет, там щупает ее, залазит прямо под юбку. Ну, причем видит, я захожу, старше по званию. Он хоть бы что!

- А вы разбирались в их званиях?

- Ну, как же! Там очень быстро разберешься. Когда общаешься все время, конечно.

Американцев вот этих я видел. Помню, ехали на совещание какое-то в Австрии. Нас, офицеров посадили в грузовик, в кузов. А по дороге догнала нас американская машина, и американцы едут, смеются и показывают – мол, офицеры в кузове едут. А они в машинах.

- Значит, не было никакой дружбы? Вот сейчас же говорят, что мы друзья были в 1945-м – 1946-м. Не было такого?

- Вы знаете, я испытывал всегда к ним неприязнь. Так что я тут не могу сказать ничего.

- А насчет французов что скажете? Вы же встречались с французами?

- Французы доброжелательные. Всегда, если заходишь в вагон, где едут французы, всегда, приглашали: «Садись!» и прочее. Конечно, я стремился не лезть в их купе. Зачем? Пройдешь, поздороваешься, они там «Бонжур, бонжур», там еще чего-то. Я по-французски не знаю ничего. А англичан я даже не видел.

- Где войну закончили?