Родился 19 июля 1924 года в городе Луганске. Отец мой – из старого инженерного рода: не дворянского, а так называемой «интеллигенции».

Первое текстовое упоминание о моём предке, который проектировал, а потом строил мосты на железной дороге Москва–Санкт-Петербург – встречается в книге какого-то генерала. Затем целый ряд последователей деда, его детей, строил мосты на дороге Москва–Харьков–Симферополь, в Киеве и Одессе. А затем прадед мой – после того, как англичане построили в нынешнем Донецке первый металлургический завод на Украине – возмутился этим и поднял вопрос о создании русского металлургического предприятия. Было создано русско-бельгийское общество, в котором он был избран главным инженером. Капитала у него не было, были только знания. Это завод начал производство рельсов и иного проката: главным образом, уголки, швеллер, тавр, полутавр и так далее. В настоящее время этот завод продолжает существовать, и построен второй, новый такой же завод, как продолжение этого.

После смерти прадеда в 1912 году его заменил мой дед, который тоже стал главным инженером этого завода. В советское время дед этот был техническим руководителем всей Югостали; так называлось – «технорук», а потом стало называться вновь «главный инженер». Умер он в 1932 году. Надо сказать, что по линии отца хорошо знали иностранные языки: как правило, немецкий, английский, французский – это было обязательно. А вот брат отца, Леонид, писал научные работы аж на двадцати двух языках. Он был профессор, доктор. Все они уже умерли, я последний из этой плеяды.

Мать же – совершенно из другого общества. Её предок был беспризорным мальчишкой в Крыму. Был подобран каким-то генералом, который направил его в училище для сирот, откуда он в конце концов вышел канониром, артиллеристом – и через двадцать пять лет после Крымской кампании остался один из всей батареи. Ему досталось много имущества от неё, откуда и пошёл его капитал. И он, и его потомки стали богатыми людьми. Ольховы. Вот они-то и жили в Луганске. Мой отец жил в Москве, но мать побоялась рожать там – и поехала домой в Луганск, и родила в своём доме, в своей комнате. Там я появился на свет.

За всю свою жизнь я в Луганске был ещё два раза. Один раз в четыре года, а другой – около пятидесяти лет. Мама и её старшая сестра окончили Парижский университет, но доучились только до бакалавров, поскольку началась Мировая война, и они вынуждена были уехать. Старшая сестра – доктор, умерла в 1943 году, будучи одним из лучших врачей северо-западной Франции. Фамилия её уже была по мужу – Шене.

Когда я родился, мать работала. Она была переводчицей французского, немецкого. Тогда, Вы знаете, активизировались контакты между советской промышленностью и зарубежными фирмами. Уже создался Советский Союз – и требовались переводчики, а она была одним из них, и – очень востребованной. Она меня всунула бабушке, у которой я проводил целые недели. Бабушка со мной разговаривала только по-немецки, по наущению моей матери. А когда приходил дядя Лёня – вот тот, который двадцать два языка знал – они переходили на французский. Я позаимствовал у них и его.

Это всё в Москве было?

Да, в Луганске мы не жили, там я только родился – и меня оттуда увезли. В Москве жил до пятилетнего возраста. Потом – в Харькове, помню себя малышом там. И до семнадцати лет я жил в нём. Поэтому своими родными языками считаю, помимо русского, ещё украинский и немецкий.

В 1932-1933 годах на Украине был страшный голод. Вы помните его?

Я помню только то, что мама ходила в Торгсин, так называлось тогда одно такое заведение, приносила им золотую десятку от деда умершего, и покупала какие-то продукты. А ночами мы стояли в очереди за хлебом. И рядом сидели на земле люди, протягивали руки: «Дай кусочек, дай кусочек». Вот мои воспоминания об этом. Но тогда мне было не так много лет.

Ваших родителей репрессии не затронули?

Нет. И я Вам скажу, каким образом. Отца не затронули, потому что его отец – мой дед – перед смертью предупредил его, что все те, кто входит в плеяду тогдашнего Наркомтяжпрома Орджоникидзе, могут быть репрессированы. Это был враг Сталина. Потом он якобы застрелился, и все те, кто был к нему близок, погибли. Все. Например, главный инженер Гипрококса. Какое он отношение имел к антисоветской деятельности? Никакого. Он создавал коксовую промышленность в Советском Союзе. Был расстрелян. А отец, предупреждённый – ушёл из руководства. Он до этого был главным инженером строительного треста. Ушёл – и работал руководителем лаборатории, создававшей строительные материалы из отходов металлургического производства: доменного, мартеновского. Поэтому он уцелел.

И до 1941-го года Вы жили в Харькове…

Школу-десятилетку я окончил за восемь лет. Языки – прямо сразу сдавал. Математику я знал. Из второго меня перевели в четвёртый класс, а предметы я знал на уровне шестого. Поэтому окончил школу – мне не было семнадцати лет, шестнадцать с небольшим. Стал студентом в 1941 году. Но началась война.

А куда Вы поступили?

В Харьковский механико-машиностроительный институт. Харьковский технологический институт тогда разделялся на три: химико-технологический, электротехнический и механико-машиностроительный.

Как Вы узнали о начале войны?

В порядке премии родители дали мне деньги на поездку к родственникам в Питер. Там очень интересные люди, о которых отдельно стоило бы рассказать. Я простоял ночь на вокзале для того, чтобы взять билет. Тогда были такие порядки. Утром я пришёл, включил радио и услышал речь Молотова. Ну, поехал на вокзал, сдал билет. Позвонил всем знакомым, предупредил – и некоторые мне говорили: «Не говори глупостей, этого не может быть». Но, тем не менее, война началась.

Подростки, которые были ещё не призывного возраста, обращались в военкоматы с просьбой отправить их на фронт…

Очень много было таких. Школьники, выпускники – они были на класс младше меня. Но им уже шёл восемнадцатый год. И они добились того, чтобы их приняли в танковые училища. И на учебных танках пытались противостоять германской танковой колонне. Они были уничтожены. Все. Но они же попытались это сделать!

Какое было ощущение: что война будет долгой и тяжёлой – или что мы быстро разобьём немца?

Было ощущение быстрого окончания войны. Что мы всесильны, что Красная армия непобедима. Нам это внушали, Вы понимаете… в школе внушали, в институте, в комсомоле. Я был секретарём комсомольской организации школы. Всё это внушалось, поэтому мы были уверены, что непобедимы.

И вот когда немцы вышли к Киеву, а дальше форсировали Днепр – в Харькове создавали комсомольские истребительные батальоны. Я тоже попал в такой батальон комсоргом. И мы были приданы сапёрному отряду. Мы разносили мины и раскладывали по уже готовым лункам. Ночью меня разбудили и сказали: «Немцы рядом». И мы ушли. Я взял свою группу – и увёл с шоссе на опушку леса.

Как только появились первые лучи солнца, над шоссе появились немецкие самолёты. Я до сих помню страшный крик раненых лошадей. Нет ничего страшнее, чем этот нечеловеческий вопль. Вот прошло уже шестьдесят пят лет – он всё у меня звучит в ушах.

Я провёл свою группу в начале до Краснограда, но он полыхал. И тогда мне подсказали: «Веди людей в Донбасс». Три дня мы шли до Донбасса, добрались – и легли в яблочном саду. В это время налетели самолёты, я получил осколок в ногу, осколок в грудь, был наскоро перевязан и перевезён в Харьков.

А родителей моих там уже не было, их эвакуировали. Мать – как преподавателя университета, отца – как одного из руководителей промышленности. И меня тоже эвакуировали в Ташкент. Я почувствовал себя лучше, начал даже заниматься в институте и что-то делал.

Находился на шестом этаже шестиэтажного здания… там сейсмическая зона, поэтому не строили высоких домов, но в экспериментальном порядке было два шестиэтажных. Вот в одном из них помещалась чертёжная лаборатория, я ей и заведовал. Спуститься – не мог, и занимался ещё тем, что ремонтировал мелкие двигатели. Там было очень много транспортёров. Так, овощи в яму передавали тоже с их помощью… и их двигатели ломались и потом не работали. Я вскрыл нутро – и установил, что во всех – одна и та же поломка: по одному сектору вылетело. Я собрал из них всех новые. Получилось на один меньше. На этом заработал немножко еды, потому что есть было нечего там в Ташкенте.

Наконец, меня послали на канал. Там я потерял сознание, и пришёл в себя только в военном госпитале.

А что с Вами было?

У меня началось трофическое воспаление ноги. До сих пор она страшноватая немного. Пендинская язва.

Пришёл в себя. Мне казалось, что я вишу под потолком в углу палаты – и себя вижу внизу. Надо мной склонились врачи. И главный говорит: «Его надо увозить, что ж тут». А палатный врач говорит: «Я его всё-таки оперирую». И потом я увидел странную картину. Тоннель, в котором я лечу, какие-то белые рядом со мной не то пёрышки, не то бумажки, а вдалеке на выходе из тоннеля – тёмная голубизна и звёзды. У меня есть такой рисунок. Оказывается, не я один, а очень многие, бывшие при смерти, видели эту картину.

Потом меня направили на Алтай, подальше от пендинки. В 1942 году мне там в госпитале сказали: «Ходить. Это единственный способ вылечиться». Я с трудом передвигался. С костылём, но – ходил.

Тогда же меня посадили работать конструктором при одном очень известном – тоже харьковском, кстати – профессоре, который многому меня научил.

1941-1942 годы. Немец у Москвы, Ленинграда, Сталинграда, на Кавказе... Не было ощущения, что страна пропала?

Не было. Ни у кого не было, не только у меня.

К началу 1944 года у меня всё затянулось, и я был призван в армию. Направлен на 1-й Белорусский фронт, военная специальность 201 – военный переводчик. Но до фронта я не доехал. В полку, куда прибыл, меня вызвали в госбезопасность и дали заполнить вот такую толстую, пяти-шестистраничную анкету. Две недели проверяли, а потом ещё с одним сержантом отправили в Москву. И я попал в так называемый 6-й факультет ВИЯКА – Военного института языков Красной армии. Это был никакой не факультет, это было замаскированное под него подразделение разведки Генштаба. Это то, о чём я молчал все эти десятки лет.

Там было три роты. Первая рота – десантники. Это 50-55 человек. Молодые ребята, все офицеры, отлично знавшие языки. Их готовили для выброски в лагеря наших военнопленных для того, чтобы поднять там восстание. Миллионы военнопленных были, около трёх миллионов. Понимаете, если бы удалось их поднять – то был бы конец войны. Этих ребят сбросили, но ошиблись на десять километров. Они все попали в распоряжение СС-овских частей и были немедленно уничтожены. Кстати, их родственники получили извещения о том, будто они умерли в Москве, и только впоследствии им дали права родителей фронтовиков.

Вторая рота была морская. Об этой роте очень мало что известно. Это были сухопутные, которых призвали и сделали моряками, и это тоже были переводчики. Их направили на британский флот, человек двадцать. Северная эскадра этого флота атаковала Лофотенские острова… маленького размера… Вы знаете, где они находятся? У побережья, я Вам покажу… вот Норвегия... [Показывает.]

Значит, эскадра вышла из Шотландии, из северных портов, и прошла сюда. Она состояла из десантных судов и артиллерийских крейсеров. Задача была – уничтожить склады тяжёлой воды. Немцы готовили производство атомной бомбы. Это был 1944 год. Кстати говоря, это ошибочное было мнение: тяжёлая вода для этого не нужна. Но немцы полагали, что она необходима. И там были огромные баки, они были замаскированы – и поэтому с воздуха недоступны.

Когда крейсера окончили артиллерийский обстрел, то со шлюпок не сумели высадиться, так как немцы пулемётным огнем поубивали в них всех людей. Так было несколько раз. По эскадре было объявлено, что тот командир шлюпки, который высадит свою группу, получит высочайшую награду.

Одним из командиров был мой хороший знакомый, харьковчанин. Он свою шлюпку не отвёл, а спрятал за камни. Подобрал с подбитых шлюпок пулемёты – и у него все люди стали вооружены пулемётами. И, как только кончился очередной артобстрел с крейсеров и немцы начали выбегать из укрытий в окопы, он накрыл эти окопы пулемётным огнем, чем минут на двадцать задержал выход немцев на позиции. За это время англичане высадились. Он был награждён орденом Виктории 4-й степени. Это высший британский орден. Расхаживал потом по коридору ВИЯКА, по четвёртому этажу, с лентой на обтрёпанном кителе и большой звездой…

А Вы в какой роте были?

А я был в первой роте. Она была вообще необычной. Во-первых, всё это были только офицеры. Не офицером – был я один… вот такой вот я был тогда. [Показывает.]

Видите, на мне курсантские погоны? А обмундирование – всё офицерское. А, и ещё! Кандидат философских наук, доцент университета – он тоже не был офицером.

Все были намного старше меня, потому что мне было тогда двадцать лет. А им уже тридцать всем было. Мы изучали не язык. Все в этой роте уже и так бегло говорили по-немецки. Были и люди, свободно говорившие на венгерском языке, например. Я, например, свободно говорил ещё по-польски, я и сейчас по-польски немного могу. Французский язык…

Но нас обучали другому: устройству германской армии. Штабная структура, правила работы германских штабов, тексты германских документов штабных. Ведь в каждой армии – свои формулы, выработанные десятилетиями. Вот это всё изучалось. Под конец нам с доцентом повесили офицерские погоны тоже.

На что я обратил внимание – что, когда я просыпался ночью – а спали мы по девять-десять человек в комнате – нескольких человек часто не было.

- Не задавай вопросов.

И я перестал их задавать. Я понял, что там это вообще нельзя. Всё, что нужно, скажут.

Однажды и меня ночью вызвали. Я готовился к совершению подвигов. Вместо этого меня повезли на Арбат и посадили перед кучей трофейной документации для её разборки и переборки. Не хватало людей. Через несколько ночей меня опять вызвали, но на этот раз повезли во Внуково, переодели в польскую железнодорожную форму и перебросили через линию фронта с помощью разведчиков одной из дивизий. И я, по существу, сыграл роль связного. Связался с человеком, который был в форме немецкого офицера и который своим поведением привлёк моё внимание. Он стал мочиться у дерева, и, когда увидел меня, засунул за кору пачечку бумаг. Когда он ушёл, я эту пачечку вынул и потом доставил на нашу территорию. Вот всё, что я сделал. Побыл просто связником.

А почему в польской форме – потому что на территории Польши. И, кроме того, по-польски я говорил.

Через несколько таких дел мне надели немецкую форму – и я уже сыграл роль вот этого Генриха, то есть лейтенанта, у которого тогда брал бумажки. Я просто отсчитывал, что привозят к фронту, что подкидывают. Готовили сражение. Везли танки. Они были замаскированы, закрыты коробками. Артиллерийские орудия, снарядные ящики. Всё это удавалось пересчитать, и всё это я фиксировал.

Вы ходили за линию фронта. А как обратно?

Очень просто. Та группа, которая меня переводила, маскировалась там и ждала меня. И она же меня выводила.

Это когда Вы были связник. А когда агент-наблюдатель? В немецкой форме когда – то же самое было?

То же самое. Причём наши делали прежде всего одно: они отбирали у меня оружие.

Когда?

И когда туда шли, и когда обратно: чтоб не стрельнул, когда и куда не нужно.

Кто знал, что Вы советский офицер?

Только наши: те, кто меня переводил.

С местным населением Вы не сотрудничали?

На меня никто не обращал внимания.

Когда Вы ходили в немецкой форме – у Вас немецкие патрули документы проверяли? С ними вообще сталкивались?

Нет. Ни разу.

В конце концов меня вызвали в Москву окончательно, сказали: «А вот сейчас ты поедешь в Румынию». И направили в Мармаро Штигет на севере Румынии. В это время она уже была на нашей стороне. Там был лагерь военнопленных. Вначале отобрали всех СС-овцев и всяких таких людей, потом людей младше пятнадцати-шестнадцати лет и старше шестидесяти, а остальных решили использовать, как военнопленных.

Но среди них оказалось несколько человек из княжества Лихтенштейн. Доставить их туда было нельзя. Во-первых, у нас не было дипломатических отношений с ними. Так их пустить – куда? По дороге – венгры, потом – наша зона, затем – места боёв, которые всё ещё продолжались, и с одной стороны были французы и американцы, а с другой – немецкие СС-овцы. Мне было предложено пробраться туда. Я поехал.

В Лихтенштейн?

В Лихтенштейн. Нас лишь предупредили, что в Венгрии опасно. И, тем не менее, мы проехали. Никто нас не затронул, никто на нас даже внимания не обратил.

В каком виде Вы ехали? В советской форме, в гражданском?

В форме советского лейтенанта. А ребята вот эти вот, лихтенштейнцы – в своей лихтенштейнской. Мы подъехали к нашей зоне, рассказали нашим ребятам, для чего мы едем. Они сказали: «Вы только не через Вену. В Вене вас задержат».

Война – шла ещё. И мы поехали не через Альпы. Вы знаете, Австрия поднимается круто к «верху», на север. Там – Альпы, а южнее – более или менее ровное место. По этим ровным местам – там очень скверные дороги. И нас по ним вели, по сути дела, эти лихтенштейнцы. Наконец, ранним утром следующего дня мы оказались на территории их княжества. Этих ребят приветствовали всячески, нас тоже...

Нам надо было подписать документы о передаче, но кто именно их должен был подписать? С той стороны – кто угодно, а я – не официальное лицо. Лейтенант – это не дипломат, это младший офицер: всё равно, что солдат. Тем не менее, взял на себя смелость: «от имени Советского Союза – такой-то». В трёх экземплярах положил в карман. И нас отправили спать.

Утром постучали в дверь, потом она открылась – и милая фройляйн появилась с крыльца, вкатила за собой что-то вкусное. А мне жутко хотелось в туалет (это ж было утром!). Я еле от неё отделался… и то же самое было с моим шофёром.

Взяли с собой несколько булок – то, что мы называли французскими булками: с сыром и ветчиной – и тронулись в обратный путь. Через часть Австрии проехали свободно: уже знали дорогу. Был вечер.

- А, поедем через Вену!

Так было намного ближе. И, когда он выехал на такую полукруглую магистраль – она так и называется, кажется, Раонд, я уже забыл – ни один патруль нас не остановил. Ну, едет советский офицер и едет, чего его трогать?..

Австрия была уже захвачена нашими войсками?

Уже нашими была занята. И Вена была занята, в ней только кончились бои. Мы выехали на север Венгрии, проскочили его благополучно, и в Румынии в десять часов вечера я увидел свет в окнах штаба. Там сидели и ждали нас. Двое суток ждали. И, когда я появился, меня обняли и начали целовать. Я отдал два экземпляра этого акта, а один спрятал на память. После чего меня вернули в Москву. А так как кончалась война, то оттуда сразу отправили в Берлин, в распоряжение 1-го Белорусского фронта.

Шли уже бои за центр, и меня назначили заместителем командира штурмового отряда. Всех переводчиков так назначали. И тут же – снова отозвали. Сунули в самолёт человек двадцать, и – в Москву. Причём на вопросы «Зачем, куда, почему, ведь бои в Берлине!» – «Узнаете.»

Привезли нас на этот же 6-й факультет, в ту же самую комнату – и заставили не более и не менее как сдавать госэкзамен. Что нас возмутило – дико! Война кончается, люди умирают, а мы – сдаём госэкзамен.

Знаете, кто нас успокоил? Если Вы помните, был такой генерал Игнатьев. «Пятьдесят лет в строю», вот у меня два тома стоят во втором ряду. Он пришёл и сказал: «Ребята, у вас другие задачи, уже послевоенные».

Мы сдали, получили дипломы – и нас опять турнули в Германию, но уже бои там кончились. Я явился опять на 1-й Белорусский фронт, и мне сказали: «Ты не наш. Ты при нас временно». Явился к какому-то подполковнику по фамилии Руненко, который сказал: «Я начальник советской военной миссии при американском командовании в Европе. Ты будешь у меня начальником отдела переводчиков. Но пока всех оформляют, выполняй указания».

Там отдел переводчиков был – разведуправления, начальником его был сын поэта Безыменского, капитан. Вот с капитаном Безыменским я сошёлся. Я проверял его там, помогал и выполнял то, что неудобно выполнять штатным офицерам. Например, один из наших офицеров разбился в Берлине и попал в немецкий госпиталь. Его надо было оттуда вытащить. Поехать кому-то из них – нарушить дисциплину. Поэтому поехал я. Вручил охране ящик водки, после чего был допущен к главному врачу, и тот сказал только два слова: «Бенсин беклейн». У них горючего не было, и даже «скорая помощь» не работала. Я взял их машинку «скорая помощь», выложили туда нашего раненого, привезли к себе – и загрузили эту машину «скорой помощи» канистрами бензина. Вот такие вот вещи. И такое не раз было.

Разбились, например, приятели шофёра Жукова. Один сдавал другому машину, трахнули, разбились. Вот их надо было выручить от немецких полицейских, с которыми я легко договорился. Вообще, если мы говорили по-немецки, к нам хорошо относились. Тем более, что я говорил без акцента. Вернее, у меня был акцент, но – северный, потому что бабушка – рижанка. Кстати, она двоюродная сестра того, кого мы называем поэт Фет, Шеншин. Говорят, что он дворянин – он не был дворянином, он был незаконным сыном дворянина.

Вот я этим занимался…

…потом меня вызвал опять мой начальник – и говорит: «Вот какая вещь, мы всё ещё не имеем соответствующего допуска, а у тебя есть. Поэтому ты сейчас поедешь к американцам, отберёшь помещение для размещения миссии и подготовишь всё». Мне был двадцать один год, две звёздочки. Я поехал. Помню хорошо, переезжал через реку… Вы знаете… наверное, через Эльбу. Мост – наполовину взорванный, и – узенькая полоска. Пропускали то в одну, то в другую сторону машины вот так вот. [Показывает.] А у меня вот здесь висел значок: разрешается проезд через любую европейскую границу. И четыре подлинные подписи: Эйзенхауэр, Жуков, Де Латр де Тассиньи и Монтгомери. Я, естественно, выставлял это вот так. Меня пропускали. Кстати, и на лобовом стекле машины была такая же наклеечка.

Приехал во Франкфурт-на-Майне часа в два дня – и впервые увидел, что такое площадь, заставленная машинами. Сейчас, куда ни смотрите, всюду машин полно. А тогда этого не было у нас: ну, одна-две машины около дома в лучшем случае. А тут здание «ИГ Фарбен индустри», площадь огромная – вплотную заставлена машинами. Каждый американский офицер, вне зависимости от звания, имел свою машину. Мы с трудом нашли место, куда воткнуться. Я сказал шофёру: «Сиди». Он говорит: «А ежели по-маленькому?» - «Значит, встань за уголочек и делай». Пошёл ко входу. Когда американец увидел вот эту наклеечку на мне – ничего не спрашивая, встал. Я – под козырёк.

Это часовой?

Это, как сказать… нечто вроде консьержа. Сержант. А там – не лифты, а патерностеры. Вы знаете, что это?

Нет.

Непрерывный лифт. Когда кабина на кабине. Надо успеть вскочить. Я узнал, что моё – на третьем этаже, вскочил, на нём выскочил, дошёл до нужной комнаты, постучался, услышал: «Кам ан». Открываю – и увидел две подошвы. На вопрос: «Это ли капмиграус?» - «Йес, сэр». И он перешёл на русский язык, и попросил меня говорить с ним по-русски, потому что сам по-нашему говорил плохо. Я объяснил, что мне нужно. «О, у нас есть пятиэтажное здание, есть такое…» - «Нет-нет, не годится».

Пошли к его начальнику, какому-то генералу. «А что Вы хотите?» Я говорю: «Я хотел бы более удобной обстановки, где-нибудь виллы…» - «Знаете что, отдайте им виллу руководства «Фарбен индестри!»

И мы поехали на окраину на двух машинах, на его и на моей. Я за ним. Там – семь вилл, огороженных высоким забором. Парк – и в одном месте только проход. Я немедленно дал согласие.

Он вызвал сапёрную роту, которая при мне, у меня на глазах… я не видел такой оперативной работы, у нас так не умели! Натянули сетку колючей проволоки. Причём это – моток и машинка. Она едет – моток разматывается. Проходная, телефоны: внутригородской, внутризональный и общегерманский. Я попробовал общегерманский, набрал номер своего начальника. Он отозвался. Я ему доложил. Он был в восторге и сказал, что через два дня они приедут. Думаю: «А что мы жрать будем?» С этим вопросом обратился к капитану Герсу. Он сказал: «О, это не сложно. Вот Вам саржен орлити» («саржен» – сержант).

Саржен вытащил вот такую толстую книжку: «Заказывайте». Индейка и так далее. Я говорю: «Нет, нам что-нибудь готовое: колбасу там…» С его помощью отобрал… в обмен, конечно, на бутылку водки, это ясно. Это было безукоризненно, это была валюта. Она работала хорошо.

Значит, приехало начальство, определило, что нас будет всего шесть человек. Радист, два солдата и три офицера. Какой же тут отдел переводчиков? То есть мне были просто поручены организационные вопросы, а это в основном – немецкий язык.

Ну, например, наши солдаты охраняли только радиобудку. На входе они не стояли, там стоял американский солдат. Он поставил винтовку свою в будку, а сам интересовался проходящими девочками. Причём их трогал руками. И тогда я понял, что нужны немцы. Поехал к полицай-президенту Франкфурта-на-Майне – и мы с ним договорились.

Но он там меня ошарашил. Говорит: «Да, но вы же не написали, сколько людей, как часто они должны патрулировать, по сколько человек в патруле. Первый выходит налево или направо». Вот такие вопросы. С помощью его лейтенанта мы это всё заполнили, и у меня появилась охрана. Потом прибыла наша миссия – и начала работать.

Начала с того, что я отобрал машины для нас на нашей зоне. Потому что когда мне предложили тогдашние «Победы», я от них отказался. Четыре цилиндра. Если один цилиндр вышел из строя – машина остановилась. А скорости там – 100-120 на автострадах. А у этой машины – 60-80. Поэтому я взял «Мерседесы» 1936 года выпуска. Их не хватило, и пришлось брать ещё одну обтекаемую такую рыжую машину…

«Хорьх»?

Нет. «Хорьх» – это слишком дорогая…

«Опель»?

Нет. «Опель» – это Дюссельхайм, рядом с Франкфуртом-на-Майне. Это обычная машина.

«БМВ»?

«БМВ». Я торжественно это представил своему начальнику. «Мерседесы» он одобрил, сказал: «Но их надо отрегулировать, развал передних колёс и так далее. А зачем ты «БМВ» взял? Ты посмотри, какой у неё клиренс. Ты на ней не въедешь даже на …! Вот ты и будешь на ней кататься: за то, что ты её взял».

Я нашёл мастерскую – лучшую в городе. И явился туда – опять с чем? С водкой и кофе. Это валюта была. Денег с меня вовсе не потребовали. Отрегулировали «Мерседесы», отполировали все трещины. А что касается «БМВ», то выхлопной патрубок перенесли, а в рессоры вставили гайки. Вот такой клиренс стал. [Показывает.] Увеличился вот так, вдвое-втрое.

И я снова явился к своему полковнику. Он почесал затылок и сказал: «Зря я тебе отдал такую красивую машину». Три года я на ней ездил. Вот одна из таких поездок где-то здесь. Это – леса Баварии. [Показывает.]

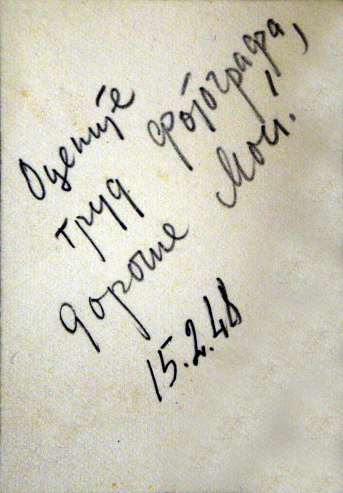

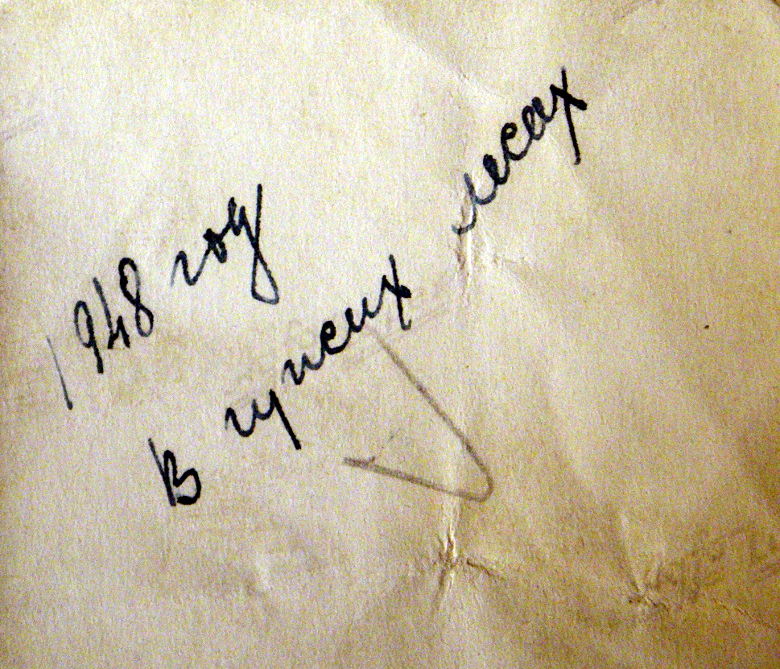

Дело в том, что, когда ехали по автостраде, то нас «передавали». То есть стоит караул: «Подо мной прошла русская машина (они не говорили «советская»: русская машина)». И нас ждут на следующем мосту. И так от моста через автостраду до моста «передают». Нам это надоело, и в одном месте, где автострада заворачивала и не было видно от моста до моста, мы свернули в лес. Хорошенечко покушали булку… пить же нельзя было. Сфотографировались. А фотографироваться – тоже нельзя было, фотоаппараты нам начальник запретил. Фотоаппараты – это признак шпионажа. А у меня – был. В машине спрятан. Я вытащил, закрепил на бампере – и снял этот снимок.

Мне приходилось ездить по многим городам Западной Германии. Много раз был в Мюнхене, в Нюрнберге. В Нюрнберге – потому, прежде всего, что меня самого туда тянуло. Кончался процесс. А туда не пускали, и никакие этикеточки, пропуска – ничего не помогало, только те, кто были допущены. Почему – это было поставлено так нашими. Но рядом была автозаправочная станция. Я с американцем там разговорился. Мы с ним условились, что за водку он меня проведёт кругом. И он меня вывел на верхний этаж. Там, знаете, этот зал был, как в театре… партер, балконы…

И вот я был там, на самой верхушке. А снизу не видно, что на мне советская военная форма. Зато я прекрасно видел всю эту публику, которую судили. Это – первое впечатление. Я видел выступавших. Я видел всех тех, кого упоминали в газетах. Незабываемо. И так было не раз. Я этого парня уже знал, в определённое время приезжал – и за соответствующую бутылку получал место наверху. Причём бутылка недорогая – это три доллара всего-навсего.

Но задачи у меня там бывали и конкретные. Например, украли наших солдат. Была же погранохрана всюду – и из неё крали часовых.

Кто?

Американцы и англичане. Где они? Как узнать? В этой автомастерской, о которой я Вам уже рассказывал, можно было посидеть, поговорить. А с нами разговаривали очень охотно. Русский офицер, говорящий свободно по-немецки, по-французски... И сами рассказывали всё, что угодно. Всё, что угодно, можно было узнать. И мне рассказали, где находятся, скажем, наши ребята, захваченные американцами. Я исполнился гордости, явился к своему начальнику и сказал, что я еду туда и вытащу их оттуда, у меня пропуск и так далее. Он сказал: «У тебя нет моего разрешения. Ты дал информацию – спасибо. Но дальше – замолчи. Найдутся люди, которые это сделают лучше, чем ты. Ты слишком молод для этого». Я обиделся – невероятно!..

Их действительно увезли наши. Приехали туда с соответствующими документами – и забрали их. А документы были простые. Их заставили подписать заявление о том, что они требуют возврата на родину. Кинули, они расписались, с этим явились к командующему американской армией, тот приказал их отпустить… он ничего не мог сделать. Вы понимаете, это мировой скандал возникал! Я для этого не нужен был.

Сколько Вы были там?

До 1948 года. Известно, что в 1947 была знаменитая речь Черчилля в Фултоне. С этого и началось всё изменение отношения союзников, поэтому в 1948 году я и уехал.

Оно менялось не сразу, не резко. Ждали команды сверху, видимо. Но была миссия по репатриации – её прикрыли. И всё по реституции. Реституция – это возврат увезённых ценностей. И её прикрыли.

|

|

Я пытался что-то сделать в меру своих возможностей. Например, опять-таки явился к начальнику и заявил, что в миссии по репатриации молчит рация, потому что у них села батарея. «Давайте я доставлю туда батареи!» Он говорит: «Ещё этого мне не хватало». И послал туда «Додж ¾», который с разгона – а охраняли снаружи американцы – проскочил мимо американского патруля, сломал ворота, правда, разбил свой радиатор, но – вышли ребята, забрали батареи, аккумуляторы – и рация заработала. Это был уже конец 1947 года. И таких было случаев – несколько.

А до речи Черчилля в Фултоне были очень хорошие отношения. Почему – понимаете, тут многое смешано... Во-первых, среди американцев было много потомков тех русских, которые эмигрировали во время революции. Для них мы не были советскими, а оставались русскими. И они сами ими были. Понимаете, очень странная ситуация. Они были американцами, они носили американскую форму, но в душе они были русскими. Вот это трудно объяснить. Кроме того, там много было русских, которые болтались так, как у нас болтаются сейчас вот эти вот азиаты. Точно так и наши болтались там.

|

|

Кто это были?

Русские белогвардейцы, которые остались без никого, без ничего.

Например, я стою на французском вокзале и курю «Казбек». Считались – наилучшие папиросы. Сигареты «Друг» и папиросы «Казбек», вот как тогда было. Стоит человек – и смотрит на меня вот такими глазами. [Показывает.] Я повернулся к нему, он мне по-русски говорит: «Простите, пожалуйста, но Вы курите русскую папиросу. Вы в русской форме. Вы подпоручик (лейтенант)?» Я: «Нет, это называется – лейтенант». - «Угостите». Я сначала дал ему одну, а потом: «Возьмите всю пачку».

Как белые эмигранты относились к советским офицерам?

Хорошо. Никаких провокаций. Как к своим.

Вот я Вам приведу такой пример. На меня возложили консульские обязанности. Время от времени кто-нибудь являлся. Не так часто, но в день – пять-шесть человек. Приходит дядька такой – и говорит с хорошим русским акцентом: «Я – донской казак. И я хочу домой. Как-нибудь». Я говорю: «Расскажи о себе». Он попал в плен в 1914 году. Его отправили к бауэру рабочим. Бауэр был убит во время войны. Он сошёлся с его бабой, а потом просто женился на ней, и стал таким образом немцем. Эта часть Германии, крайне западная, маленький кусочек – отошёл к Бельгии, городки Спаи Мальмеди, если Вы знаете их. Я Вам могу показать...

Я знаю.

…вот в районе них у него оказалось имение маленькое. Но были и дети от настоящего отца. И они ему сказали: «Знаешь что, либен герр, ты всё-таки не наш. Ты тут покомандовал, мы тебе выдадим пенсию, живи, но имущество всё возвращай». Он узнал, что есть русские во Франкфурте-на-Майне, приехал ко мне. «Могу я рассчитывать, что меня примут дома?» Я его направил в Берлин в консульство – и через полгода он ко мне явился с советским паспортом. Вот такие были.

Пришла какая-то женщина, очень элегантная, очень пожилая, и с ней более молодая. Заговорили на прекрасном русском языке, но с явным оттенком дореволюционного. Без советских слов. Они голодают. Попросили какую-нибудь работу. А рядом был кабинет начальника. Я к нему зашёл. «Пригласите ко мне». Я пригласил. Он договорился, что они будут заниматься немецким языком с нашими офицерами и солдатами, которые языков не знали, кроме вот этого полковника. Полковник говорил на нескольких языках. Они приходили днём, занимались, ели, а потом им накладывали ещё пару кастрюль всякой еды – и они торжественно уходили. Подкармливали ещё и других. Как они к нам относились? Как к благодетелям. Они нас и именовали «благодетели».

А если взять отношение немцев к советским офицерам и к союзническим – оно как-то отличалось?

Да. Я Вам скажу, как. Во-первых – в зависимости от того, в какой зоне. В нашей – или в американо-англо-французской, тризонье. Там нас недолюбливали. Мы были там чужими. Почему? Мы не торговали. Что такое «торговали»? Ну, представьте себе такую вещь. Мне говорят: «Что ты в воскресенье сидишь дома, когда у тебя прекрасная машина? Едем ранним утром в Люксембург, там без налогов продаётся то-то, то-то и то-то. Покупаем полную машину, едем в Швейцарию (а это пять часов, на полной скорости даже за четыре часа можно проскочить, Европа маленькая), а там оно всё с талонами. Часть – того, кто перепродаёт, а часть – идёт тебе в карман. Две тысячи долларов за один рейс ты будешь иметь». А я отказался.

Это немцы предлагали так вот поступать?

Предлагал лично мне – американец. А немцы очень тесно связаны были с ними. И он на нас стал смотреть свысока: непрактичные люди.

Немцы – были разные. Например, персонал я отбирал из тех, кто к нам тянулся. У меня был садовник, фельдфебель немецкий, послужил в своё время в армии. Он мне рекомендовал повара нанять. Всё очень просто: «Вот такой-то ресторан уничтожен бомбами, а персонал-то жив. Поехали?» - «Поехали». И мы – через весь город. Он зашёл за этим поваром, а тот выскочил оттуда с вот такими глазами, на ходу одеваясь в поварской колпак. Я ему говорю: «Снимите это». Он – ни в какую. Так мы на джипе через весь город с поварским колпаком ехали к себе. Понятно, он делал всё, что я ему говорил. Если я ехал в Мюнхен – он знал, что там сидит один наш человек, которому очень хочется чего-то русского поесть. Он варил несколько таких вот поддонов пельменей, ставил мне в машину… без спроса: знал, что это хорошо. Понимаете?

А были и ехидные. Задавали всякие колючие вопросы…

Или, например, на мосту в столице Фридриха II Потсдаме – фигуры гвардейцев. Все – без голов. Танкисты, проходя через мост, развернули пушки, и – пушками им головы… Немцы им этого простить не могли.

Фрау Докергенферс, которая мою дочь лечила (а у меня там родился ребёнок), очень хорошая врач, добросовестная, как-то в возмущении мне говорила: «Ну почему, когда ваши танкисты шли через город – они стреляли по всем кустам?» Я говорю: «Потому, что в этих кустах могли быть противотанковые орудия». - «Но их же там не было!»

И таких – было много.

Был дворник, который занимался тем, что тянул к себе всё, что мог. Например, там был домик, принадлежавший еврею. Когда еврея уничтожили – всё, что там было, он покрал. Пишущие машинки, бельё и так далее. И потом всё это распродавал нашим. И причём чёстно говорил: «Это еврейское, это можно». В его представлении – это было можно.

Капитан Безыменский в качестве переводчика участвовал в допросе Кейтеля, начальника Генерального штаба Германии. Он Вам про это рассказывал?

Нет. Это была совершенно обособленная группа людей. Нас туда не допускали. Нас же даже не хотели пускать вообще на процесс. Вы понимаете, в чём дело… там управлял своеобразный человек…

Руководителем советской делегации на Нюрнбергском процессе был Вышинский.

…вот Вышинский был очень своеобразным человеком. Он нас не признавал. «Вы армия, вы к этому отношения не имеете, не лезьте не в своё дело».

День Победы Вы встретили в Германии?

В Москве. А о самой победе я узнал за сутки до этого, в Берлине. И в это время как раз меня перебросили. Не только меня, вот этих всех двадцать человек. Чувство какое было? Я даже не знаю, как Вам сказать. Какое-то чувство абстрактное, как будто бы ты в другой мир попал. Ты не живёшь, это тебе снится. Это – не может быть, неужели всё кончилось? Не неужели, а просто: всё кончилось? Да нет, не может быть. Знаете, вот такое вот чувство сна какого-то…

И потом меня схватили здесь в Москве, а на мне ещё всякие бляшки были (у меня – вот, целая коробка). И понесли. И я думаю: «Куда меня тащат?» Я не сообразил, что это просто от восторга. «Куда меня тащат?!» А потом только дошло: люди же – в восторге. Плакали. Взрослые мужчины – стояли и плакали, седые.

В 1948 Вы вернулись из Германии…

А вот это очень интересно, как я вернулся и почему я вернулся.

Мне предложили остаться. И я получил несколько таких предложений.

Первое: остаться там «немцем». Слишком правильно я говорю по-немецки…

Предлагало – Ваше руководство?

Нет, не наше. А руководство агентурной разведки. Сейчас можно об этом говорить. Я давно уже молчал, много десятков лет…

Я отказался. Отказался почему – потому, что у меня была жена и ребёнок. Значит, иначе я должен был бы отказаться от семьи. И мне сказали: «Мы тебе дадим деньги. Ты получишь автомастерскую. Ты будешь хозяином автомастерской. Ты будешь богатым человеком. Ты будешь хорошо жить». Я отказался. Не настаивали, не уговаривали. Нет – нет. Всё. Перестали со мной разговаривать.

И тут же офицер, который со мной ласково здоровался, грубо отворачивался… как-то, знаете, так. Я стал сразу – чужой. Это вот первое предложение.

Второе предложение – было доброжелательным. Мне предложили остаться вместо капитана, сына поэта Безыменского. Все они хотели уйти на гражданку. Они прошли всё – от Сталинграда. И там очень многие, почти все – ушли на гражданку. Мне предложили остаться начальником. Я уже был капитаном к этому времени. И, тем не менее, после разговора с этим человеком и долгого размышления – я уехал. Потому что перспективы – никакой. Ну, кем я был бы? Во-первых, сколько будет продолжаться оккупация? Год? Десять лет, двадцать лет – кто знал? А что дальше?

Даже если долго прослужишь – ну, майором будешь, ну, подполковник, но – не выше. На одном и том же месте. Это же всё нудно. Одни и те же документы, понимаете? Кроме того, у меня жена юрист. Ей же тоже хотелось работать. Есть маленький ребёнок, кем он будет? Немцем, что ли? Значит, его надо переправить в Россию, оторваться от него.

Поэтому я принял решение вернуться в Москву – и не ошибся. У меня много авторских свидетельств, я кандидат технических наук. Вот книги, написанные мною. Понимаете, это совсем другая жизнь, это другая часть жизни!

Ну и потом ещё одно. В конце 1948 года танки генерала Паттона придвинулись вплотную к нашим границам. Об этом никто не знает и нигде не написано. Вот так же, как никто не написал, а что же было на Лофотенских островах.

С другой стороны – наши танковые части. И без команды командиры дивизий сами двинули свои машины. Их разделяло примерно 20-25 километров. Два человека: начальник нашей военной миссии – и начальник американской военной миссии. Встретились, договорились – и разъехались: наш – к нашим, американец – к американцам. И уговаривали своих отвести танки, объясняя, что это антигосударственный поступок. Всё, что угодно. А мне было приказано вывезти женщин и детей оттуда. Из Франкфурта-на-Майне.

Но дело в том, что вся граница была перекрыта, оставили только маленький проход около Зальцгейтера. И там на несколько сот километров стоял ряд автомобилей. Поэтому я поехал через окно, которое было закрыто для других. Никто об этом не знал (только я и мой начальник), что через границу есть окно. С помощью водки, конечно. Я привёз два ящика: «Ребята, мне надо». Подняли шлагбаум, проехали мои бабы, я поехал сзади, чтобы… мало ли – кто стрельнёт по дурости. Никто не стрельнул, и мы спокойно приехали в Берлин. А потом мне жена говорила: «Рано мы уехали, надо было ещё годик побыть!» Ничего, вскоре она начала работать юрисконсультом, а я конструктором.

В Москве же родственников полно и знакомых! Приехав, я стал обходить всех. Мне что-то предлагали, что меня не интересовало: пойти в фотоартель, например. Вот такие вот вещи. А отец сразу сказал: «Нет, мы все инженеры – и ты тоже должен быть инженером».

|

|

Вас уволили из армии сразу после Германии?

Очень легко. Дело в том, что разведчиков увольняли так. Если ты говоришь: «Я не хочу» – тебе молча возвращали документы. Свободен. Это только по личному желанию. Я тоже молчал об этом много десятков лет.

Так вот, когда я снял погоны и вышел из военкомата – то увидел церковь, и на ней написано: «Конструкторское бюро». Зашёл туда – и меня оттуда уже не выпустили. Начал там работать, параллельно окончил технический ВУЗ, занимаясь по вечерам. Сдал госэкзамен, получив диплом в году, когда умер Сталин. Причём получил его тоже очень своеобразно…

Дипломы защищали по вечерам. Профессор Фанталов обратил внимание на мою жену, которую он посчитал работницей этого самого института, прикрикнул на неё: «Почему аудитория не открыта?» - «Сейчас». Помчалась куда-то, открыла аудиторию. Мои чертежи развесили последними. Он посмотрел – это было автоматическое управление 12-валковым прокатным станом тончайшей ленты для лезвий бритв. Этот прокатный стан поместился бы на этом столе – весь! А вот автоматика там – та же, что и у стана километровой длины, но только другие аппараты. Он сказал: «Ну, стан – понятно, это он откуда-нибудь слямзил. А как у него устроена автоматика – вы посмотрите! Этого нигде нет». Я говорю: «А на это у меня – авторское свидетельство». Кстати, оно вот тут лежит. Заинтересовался: «Покажите». Я показал. Он говорит: «Я предлагаю ставить ему пятёрку – и кончать на этом». На этом кончили, всё заняло пять минут. И все разошлись, всё было подписано.

Мы с женой вышли, свернули, и – тогда до нуля часов ещё работали магазинчики такие полуподвальные, и там всё можно было купить. Мы зашли и купили две бутылки шампанского, остановили такси, сели. Таксисту тоже налили. Он сказал: «Нет. Я пока пить не буду. Вы, ребятки, выпейте – а мне оставьте полбутылки». Мы ему оставили.

Приехали – и мне говорит тесть, который сидел и ждал нас вместе с тёщей: «Тебе непрерывно звонят с завода». Только сел есть – главный инженер новый: «Илья Наумович, я не знаю, как быть! Ни одно наше изделие не принято военпредами, ни одно! Значит, наш завод – ноль плана. Отсюда валится план главка, валится план министерства. Я выслал за Вами машину». Я доел, пришла машина, я сел в неё – и заснул. Проснулся на заводе. Ну, прежде всего пошел к военпредам. Естественно, с графином разведённого спирта. Так тогда принято было. С закусоном.

Выпили, закусили, они говорят: «Слушай, мы с тобой договаривались об одном (а я был зам. главного конструктора в это время) – а главный конструктор всё поменял!»

Пошли в один цех. Говорю его начальнику: «Зачем ты это сделал?» - «Так он приказал!»

А представьте себе: тральщик – это лёгкое судно, а на носу – шестидюймовое орудие [152 мм. – Прим. ред.]. Отдача – сумасшедшая. Значит, пункт управления огнём я сделал сварной. Он некрасивый. А главному конструктору хотелось, чтобы был красивый. Поэтому он приказал отлить его из силумина. Военпред говорит: «Первый же выстрел – силумин весь развалится». Я: «Знаешь что, забирай и то, и то, привези на тральщик, скажи: «Вот, ребята, выбирайте сами. А перемонтировать – ничего не стоит». И он мне подписал. С этого началось.

Потом были первые тогда ракетные оборонные заграждения. Блоки на каждую ракету. Рассчитываются они лет на тридцать, поэтому весь крепёж – хромовый. А сделали его – оцинкованным. Военпред отказался принимать. Я в цеху говорю: «А где же хром?» Говорят: «А только что привезли». Но перемонтировать – это неделя! Я его уговорил, что мы ему пока первых десять штук дадим, а остальные – по мере отгрузки. Ну, выпили ещё, конечно – и договорились. И так со всеми я договорился.

Короче говоря, утром их всех шофёр увёз, сказав: «Я за тобой не приеду, я не в силах больше». Ну, лёг в пустом директорском кабинете. Девочки отбросили запылённые покрывала – и я заснул. Кто-то меня будит, какой-то незнакомый человек. Новый начальник главка. Старого сняли за всё это.

- Вы – молодец! Теперь Вы – главный конструктор этого завода.

Ну, на самом деле только через два месяца я стал главным конструктором: было много сложностей. И тогда мы впервые с женой вдвоём поехали в отпуск. Сперва приехали в столицу курорта, морской порт Сухуми. И нас встретили наши ребята – с нашего же завода, мотоциклисты – которые, сняв глушители, провезли нас через весь Сухум. Представляете, какой грохот стоял?! Есть фотография где-то у меня там. Первый раз я отдохнул за всё время. И вот тогда только перестал чувствовать себя военным.

|

Спасибо, Илья Наумович, за очень интересный рассказ!

| Интервью: | Н. Аничкин |

| Лит. обработка: | А. Рыков |