Я родился в Киеве 10 февраля 1923 года. По паспорту я Бер Вульфович, это уже позже меня стали называть Борисом Владимировичем. Моего отца звали Вульф Евсеевич (окружающие звали его Володей), а маму Роза Самойловна. Отец происходил из городка Сновск Черниговской губернии.

Расскажите о своем детстве. С каким чувством Вы его вспоминаете?

Детство есть детство. Это, наверное, один из самых лучших периодов жизни. Я родился в бедной семье. Отец был мелкий служащий, мать – учительница. Жили мы бедно, в многолюдной квартире на четыре семьи, всего тринадцать человек. Один туалет, одна ванная, одна кухня. Такая своеобразная коммуна – ну, мы же коммунизм строили.

Ваш отец был знаком со Щорсом, я в книжке увидел (Ечкало А. Е. Кредо доктора Эпштейна – прим. ред.). Что-то рассказывал о Щорсе?

Рассказывал. У Коли Щорса отец был машинистом, он катал их на паровозе, когда они были мальчишками. Судьба моего отца сложилась так, что он в 1926-1927 годах возглавлял отправку леса из Белоруссии на строительство Днепрогэса. Поэтому мы некоторое время жили в Белоруссии – это Борисов, Рогачёв, Минск. Отец фактически не имел образования, даже того, что раньше давали ПТУ, но он был способным человеком, мог в уме перемножить три длинные цифры. Потом, он прекрасно пел украинские, белорусские и русские песни, обладал прекрасным почерком. Он был трудягой и очень порядочным человеком. Жили мы бедно, так что ему приходилось выкладываться.

А мать работала завбиблиотекой в киевском Дворце пионеров, она и меня туда приобщила. Там же я поступил в планерный кружок. Тогда любимыми героями нашей молодежи были Чкалов, Байдуков, Беляков, Фатеев, Громов, Леваневский, Ляпидевский. Слава об их полетах гремела по всей стране. Дворец пионеров находился в том здании, где сейчас филармония. Сначала нам преподавали теорию, затем шла практика. Ее проводили на полигоне где-то за Пущей-Водицей. Мать это очень тревожило – я же на настоящем планере летал, освоил специальность планериста. Но в авиацию я не попал. Как получилось? Я сначала хотел быть летчиком, потом – авиационным конструктором, но в 1939 году вышла книга академика Богомольца о продлении жизни. И я настолько увлекся этой книгой, что решил посвятить себя медицине, хотя в семье медицинских традиций не было.

Сколько детей было в семье?

Был брат Евсей, на десять лет меня моложе. Я его потом вывел в люди. Моя семья во время войны эвакуировалась в Свердловскую область. Там они жили в селе, голодали, мерзли. До школы было восемь километров. Потом, когда они вернулись, я восстановил им комнату в той квартире, где мы жили раньше. Помогал, как мог. Среднеобразовательная подготовка у моего брата была слабой, потому что в сильные морозы он в школу не ходил. Но мы все-таки как-то школу с моей помощью добили, и потом я смог помочь ему поступить в мединститут. Он окончил его, там он стал профсоюзным и партийным активистом, хорошо пел… Одним словом, дальше все у него сложилось хорошо, он работал в мединституте ассистентом на кафедре радиологии. Потом мой шеф академик Комиссаренко стал директором института биологии, который носит сейчас его имя, и я устроил брата туда сначала старшим лаборантом, а потом он стал завотделением, а затем и руководителем отдела радиологии. Его избрали даже в членкоры академии наук. Но случился Чернобыль… А, может, и не Чернобыль на это повлиял, во всяком случае, у него обнаружили онкологическое заболевания печени, и одиннадцать лет тому назад он умер.

В семье мы говорили на русском и украинском языках, идиш мои родители не знали, субботу не соблюдали и вообще были далеки от еврейских традиций. Каких-либо отличий от других киевлян мы не ощущали. Родители нормально относились к советской власти, жили в бедноте, но понимали, что так надо. И я тоже был, конечно, патриотом. Мы жили в комнате на 30 метров – три окна, балкон и кафельная печь, которая слабо грела. Когда родился братик, мы поставили еще печку-«буржуйку». Жили на улице Жилянской, 9 (сейчас это Жилянская, 13), на ней же находилась 44-я школа, в которой я учился.

В одном классе с Исааком Михайловичем Трахтенбергом?

В параллельном. Он жил рядом, на Тарасовской. Еще со мной в классе за одной партой сидел Коля Кульчицкий, он потом стал профессором. Когда мы были в шестом или седьмом классе, на Киевской киностудии начали снимать фильм «Том Сойер». К нам приходили режиссеры, искали ребят на главные роли, и Коля им подошёл, его приняли на роль Тома Сойера («Том Сойер», Киевская киностудия «Украинфильм», 1936 год, режиссер Лазарь Френкель – прим. ред.). Я был отличником, поэтому мы с Колей договорились, что я буду ему помогать с учёбой, а он будет приглашать меня на съёмки. Я познакомился с народной артисткой Клавдией Половиковой, которая играла в фильме тётю Полли, с негром Вейлардом Родом, который играл Тома. Съёмка длилась где-то пару лет. Когда мы по ходили по улицам, мальчишки бегали за нами и кричали: «Том Сойер! Том Сойер!» Кульчицкий и Трахтенберг потом уехали в эвакуацию вместе с мединститутом. Затем Коля вернулся в Киев, был заведующим кафедрой оперативной хирургии патологической анатомии. Кстати, он «тянул» Трахтенберга, потом Трахтенберг стал зятем министра здравоохранения УССР Льва Ивановича Медведя.

В 44-й школе в свое время училось много известных людей.

В нашей школе на два класса старше училась Таня Маркус – Герой Украины, подпольщица. Там у нас в школе есть барельеф. Я знал её лично и хорошо знал её брата – после войны он стал главным дирижёром оркестра Киевского военного округа. Мы потом с ним вспоминали его сестру. В школе она была обычной ученицей, ничем не выделялась, а в войну так себя проявила.

Учёба у меня шла нормально, в школе я так активно занимался комсомольской деятельностью, что меня избрали комсоргом школы и даже членом бюро Железнодорожного райкома комсомола. Так как мы жили бедновато, то я уже с седьмого класса давал репетиторские уроки, немножко подрабатывал.

Потом школа закончилась, и в 1940 году я поступил в медицинский институт, в котором успел проучиться только год. Было несколько неудачных моментов с этим поступлением. Я как отличник подал документы на лечебный факультет медицинского института. Как же меня могут такого не взять? Там тогда были такие факультеты: лечебный, педиатрический (это детские болезни) и санитарно-гигиенический (вопросы профилактики, эпидемиологии и так далее).

Пока шло зачисление в институт, я решил поехать подработать старшим вожатым пионерского лагеря. Приехал из лагеря, пошёл в мединститут смотреть списки поступивших. Смотрю, а я зачислен на санитарно-гигиенический. Но меня же интересовало в первую очередь лечение, продление жизни, а туда все блатные попали. Дети профессоров, дети партийных деятелей – всех зачислили на лечебный, а на меня не хватило мест. Что я мог сделать? Меня встретили хорошо, назначили даже старшиной курса, потом я был председателем комсомольского отряда. Одним словом, учёба в институте шла нормально. А потом началась война.

Как раз в день начала войны должен был открыться стадион имени Хрущёва (бывший Республиканский, ныне – Олимпийский стадион, центральная спортивная арена Украины – прим. ред.) и состояться матч между «Динамо» (Киев) и ЦСКА (Москва). (В связи с началом войны матч отменили. Зрители, сохранившие билеты, через 25 лет смогли посетить матч выживших ветеранов этих команд – прим. ред.). Мы готовились, утром встали. С моего балкона был виден стадион и аэростат, который над ним висел. Туда-сюда бегали люди, ну, и потом мы узнали.

Получилось так, что предприятие, на котором работал мой отец, должно было эвакуироваться. Он тогда работал в каком-то строительном учреждении. 7 июля их вместе с семьями организованно погрузили в теплушки, с собой разрешили взять только определённое количество килограммов вещей. А я посчитал, что раз я состою на учёте в военкомате и призывного возраста, значит, мне нельзя ехать. Родители с братом не хотели без меня уезжать, но я их всё-таки уговорил. «Я к вам приеду», и всё такое. Я их отправил.

В нашем подъезде в доме было четыре этажа и восемь квартир, в которых, в основном, жили еврейские семьи, некоторые – смешанные. На втором этаже, по-моему, был банк, а в подвале жил дворник – уже не помню, то ли Витя, то ли Вася его звали. Он говорил: «Вот придут немцы, всех жидов уничтожат, и потом мне жить – наберу вещей». Но бо́льшая часть жителей, конечно, уехала.

Напротив нас, в доме №12, жил наш родственник, такой интеллигент, окончил университет. Это маминой тётки какая-то двоюродная родня, не важно. Он как-то пришёл ко мне и стал советовать, что нам надо перебраться хотя бы на левый берег, в Дарницу, пока всё это кончится. Люди были не очень хорошо настроены. Нас же уверяли в силе Красной Армии, наших войск, а в реалии – мы отступали. Так что радости, конечно, было мало.

В институте получилось так: пятый и четвертый курс выпустили врачами, а первый не набрали. Учиться остались только наш второй курс и третий. В комитете комсомола остались только две девочки с третьего курса и я. Меня вызвал к себе ректор Лев Иванович Медведь и сказал, чтобы я возглавил руководство по решению поставленной перед институтом задачи – строительству оборонительных сооружений на линии обороны Киева. Мы должны были рыть окопы и траншеи в районе реки Ирпень. Я пошёл в военкомат узнать свою судьбу. Мне сказали: «Мы Вас, когда надо будет, вызовем. А пока Вы занимайтесь строительством». Так что я ночевал в институте или на объектах. Лев Иванович тоже практически жил в институте, он свою семью отправил то ли 11, то ли 12 июля, я уже не помню.

Когда мы работали на оборонительном рубеже, часто приезжали знатные папаши и, несмотря на наше сопротивление (нам же сказали никого не отпускать), забирали своих детей. Тем не менее, мы закончили эти работы. К тому времени немцы были ещё далеко, но Киев бомбили, мы это видели, и Минск, по-моему, уже был взят. (На самом деле передовые немецкие отряды 1-й танковой группы Клейста вышли к мосту через реку Ирпень на Житомирском шоссе 11 июля 1941 года. Однако широкие слои населения города об этом не знали, так как ожесточённых боёв не было, а власти старались информацию об этом не распространять, чтобы не усиливать панику – прим. ред.).

Когда закончились работы, я опять пришёл в военкомат, чтобы выяснить, что мне делать. Коля Кульчицкий и Исаак Трахтенберг уехали вместе с институтом в эвакуацию, а меня вместе с группой призывников военкомат направил в Славянск на уборку урожая. В 1941 году был хороший урожай, наши хотели его собрать до прихода немцев.

Условия были тяжёлые. Мы жили в бараках, спали на досках, едва прикрытых соломой. Вместе с нами, студентами, работали всякие бывшие киевские беспризорники, они тоже числились призывниками. Каждый день от нас требовали выполнить определённую норму, чтобы заработать трудодень. Это, несмотря на нашу молодость, физически было очень трудно.

Потом мне удалось устроиться электриком – я на «когтях» лазил на столбы, натягивал провода, у меня были толстые такие резиновые перчатки. Тоже была тяжёлая работа. А потом стал подходить немец. Что делать? Наше руководство растерялось, потом сказали: «Давайте, кто куда», однако паспорта отдавали неохотно. Но у меня был товарищ Наум Полисский (позже он стал известным терапевтом), мы дружили все вместе – Полисский, Кульчицкий и я. Он ухаживал за секретаршей этого колхоза, и она отдала ему наши паспорта. Мы убыли в Харьков, туда эвакуировался наш институт.

Два Киевских мединститута объединились и находились в Харькове на Сумской улице, 1 – сейчас это Харьковский институт экспериментальной медицины. А я, хоть у меня и были одни пятерки, не успел в Киеве сдать один экзамен, биохимию. Его, вроде как, по срокам перенесли, я уже не помню точно. И вот, когда я сдавал его заведующему кафедрой биохимии доценту Можару, началась бомбежка. Мы побежали в бомбоубежище, и он мне поставил «отлично» уже на лестнице.

Ну, что делать дальше? В военкомате опять сказали: «Ждите вызова». Мне негде было жить. В конце концов, поселили меня в каком-то общежитии без всяких удобств. Нас было три друга – я, Наум Полисский и Иосиф Калина, все медики, все отличники. Мы снова пришли в военкомат, проситься на фронт. Вначале был план направить нас в артиллерийское училище, мы не возражали. Нам сказали, ждать вызова. Потом в военкомате узнали, что мы медики, вызвали нас и предложили зачислиться на второй курс только что сформированной Куйбышевской медицинской академии. Была основная Ленинградская, но она выпускала недостаточное количество военных медиков, а Сталин, видимо, уже понимал, что понадобится больше врачей.

Одним словом, вызвали нас через две недели и направили в Куйбышев. Это было уже в сентябре. Пока я вечером куда-то ходил, была бомбежка, и мне осколком пробило ботинок и большой палец ноги. Пришлось с отъездом задержаться, потому что нужно было сделать перевязку. Доехали мы нормально, по дороге состав не бомбили. Наконец, прибыли в академию, и нас зачислили на второй курс. Управление академии размещалось на улице Арцыбушевской, 61 в бывшей городской тюрьме.

Там интересная академия была. В 1939 году в неё приняли на льготных условиях фельдшеров и других военнослужащих, которые воевали в советско-финском конфликте, на озере Хасан и на Халхин-Голе. Получилось так, что вместе на втором курсе учились и я, 1923 года рождения, и Кишинёв, Смирнов 1922 года рождения, и остальные, бо́льшая часть которых – 1920 и 1921 годов. Были люди и еще старше. У нас была большая разница и в общем развитии, и в культуре, и, прежде всего, в учебной подготовке. Османов носил две шпалы – майор. Михайлов был капитаном, носил одну шпалу. Почему так получилось? Потому что в армии было так: врач с медицинским образованием обязательно получал первое звание «военврач третьего ранга», одну шпалу. Если же он такого образования не имел, то получал три кубика – это уже фельдшер. Понимаете? Дальше получалось так: шла выслуга, им присваивали очередное звание интенданта третьего ранга – шпала, интенданта второго ранга – две шпалы. По медицинской службе им звания присваивать было нельзя, поэтому им присваивали по интендантской.

Уровень обучения был очень высокий. Половина профессуры была из Ленинграда, остальные – из Самары, то есть, Куйбышева. Так что обучение было на очень высоком уровне. Начальником курса был военврач второго ранга Нилов, очень приятный и интеллигентный человек. Военным комиссаром курса был Судников – тоже очень справедливый и грамотный командир. Старшиной курса был старший лейтенант Шмидт Григорий Яковлевич, бывший командир танковой роты – строгий и требовательный командир, при этом доброжелательный человек с отличным чувством юмора.

17 сентября 1942 года Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение ликвидировать Куйбышевскую академию – немец к тому времени уже подбирался к Волге. Часть курсантов отправили в войска фельдшерами, часть – на учёбу в другие медицинские училища. Из них часть отправили в Харьковское медицинское училище, эвакуированное в Ашхабад, а где-то треть курсантов отправили в Узбекистан, в Самарканд, в эвакуированное туда Ленинградское училище. Я попал в их число.

Какие впечатления на вас произвела Средняя Азия?

Было интересно. Своеобразный ландшафт, постройки, Регистан, мавзолей. Поселили нас в древней крепости, которой почти две тысячи лет, мы жили в казармах-бараках. На двести человек – один барак. Всего два барака, и в них нас около четырехсот человек. Сначала были трения с ленинградцами, они нам пытались показать, кто тут хозяин, но потом всё уладили, создали два полукурса, и все перемешались, стало всё нормально. Конфликтов, драк не было, только жить было очень тяжело. Во-первых, нас донимали клопы. Во-вторых, там жарко. Мы выбрасывали свои тоненькие матрасики во двор, струшивали с них клопов и ложились спать на свежем воздухе. Питание, как и в Куйбышеве, было отвратительное: затируха – это из ржаной муки грубого помола жидкое первое блюдо, и густое второе. Иногда клали туда кусочек брынзы. Потом в летнее время давали капусту. Мяса, фруктов на столе не было. Мы сами ходили на Регистан (там был большой рынок), меняли и покупали продукты. Рынок, по сути, был чёрным, цены рыночные.

Спасало то, что обмундирование у нас изнашивалось. Раз в несколько месяцев комиссия академии инспектировала очередную группу, определяли, кому надо заменить часть обмундирования. Бывало даже так, что мы рваные сапоги передавали из группы в группу. Потом лишние сапоги, которые еще держатся, подфортим немножко, придадим им «слаботоварный» вид и вечером идём на Регистан и меняем. Гимнастёрки меняли, сапоги, а покупали лепёшки, фрукты, кишмиш – узбекский изюм.

Ещё были неприятные вещи. Ночью, когда терпеть голод становилось совсем тяжело, мы снимали с подушек наволочки и, пока дневальный спал, группой перелазили через забор и шли в узбекские сады за 10-12, иногда 15 километров. Там мы набирали фрукты – виноград, персики, хурму. Как-то раз нашу группу заметили, и сторож-узбек стал стрелять из ружья солью. У меня был друг Паша Смирнов, ему попало в ягодицу. Мы потом еле его дотащили, пришли под утро. У нас был хороший преподаватель, невропатолог Баранов. Не скажешь же, что это в саду Пашу подстрелили, так мы сказали, что это Смирнова радикулит скрутил, его положили в нервную клинику, и там он уже выздоравливал.

Клиники были разбросаны по всему городу, а у нас транспортных средств не было. Мы в строю, в тёплых шерстяных гимнастёрках, галифе и сапогах, в пятидесятиградусную жару маршировали из Узбекского государственного университета (там нам дали классы) в областную больницу, где размещался эвакогоспиталь, и обратно. Жара, мы голодные – это было очень тяжело.

А преподаватели у нас были – весь свет советской медицины: академики Аничков, Аринкин, Орбели, самые крупные. Так что знания давали большие. И практика была самая лучшая, военная практика. Мы выезжали в лагеря, там разворачивали медицинские пункты батальона, полка – нас учили этому, приучали к военной структуре. Наш полукурс возглавлял старшина, бывший фельдшер Сакун Николай Корнеевич – отличный парень, очень талантливый и порядочный человек, после войны жил в Полтаве. Помню многих ребят с моего курса: Васю Горбаня, Тараса Белоконя, Шоту Гвасалия, Олега Лобастова, Васю Терентьева, Сашу Хазанова, Ивана Лазаренко, Яшу Леонова, Борю Алексеева, Колю Родичева, Степана Плотникова, Петю Солоненко, Ивана Сиголаева, Кирилла Кулакова, Мишу Руденчука.

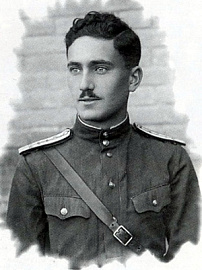

|

Курсант Борис Эпштейн. Самарканд, 1942 год |

Какие предметы преподавали?

Все основные: анатомию, физиологию, коллоидную биохимию, обычную биохимию. Потом пошли специальные предметы: патологическая анатомия, оперативная хирургия, топографическая анатомия. Кроме того, терапия, хирургия, глазные, ушные, нервные заболевания – в общем, полный комплект и на самом высоком уровне. От таких нагрузок мы иногда дремали на занятиях. Был у нас такой заведующий кафедрой общей хирургии Тальман, он обычно будил нас, поднимал и говорил: «Камчадалы, проснитесь для формулировки!»

Академию мы закончили в марте 1944 года. Нам, четырём выпускникам, окончившим учёбу на отлично, присудили Сталинскую стипендию – это тысяча рублей, а тогда мой папа получал где-то триста. Но мы все отказались от Сталинской стипендии и продолжали кушать эту бурду – затируху. Все деньги отдали в фонд обороны.

Наш выпуск был 407 человек. По окончании учёбы шесть человек, в том числе, и меня, вызвали к командованию и предложили остаться в академии адъюнктами. Мы сразу отказались. Нам говорили, что мы должны понимать, что это тоже патриотизм – готовить следующие поколения врачей, но мы все отказались, мы хотели на фронт. Лично я боялся, что война закончится, пока я буду учиться. Поскольку нас обычно назначали старшими врачами полков, большинство выпускников получило должности. Кого-то назначили в авиацию, кого-то – в артиллерию. А нам шестерым, которым предложили адъюнктуру, не было назначения, и мы поехали в Москву, и уже там нас распределили. Все шестеро пошли на фронт, двое потом погибли – Никитенков и Жавора. Всего из нашего выпуска на фронте погибло 27 человек.

У меня спросили: «Куда Вы хотите?» Я ответил: «Мне безразлично, желательно только, чтобы на 1-й Украинский фронт, где моя родина». Мою просьбу удовлетворили, и я прибыл в 10-й Днепровский танковый корпус. Мне дали должность командира медсанвзвода 178-й танковой бригады. После окончания академии я получил звание капитана, а это была майорская должность.

Тогда в танковых войсках был такой принцип – часть воевала, пока оставались танки. Когда они заканчивались, экипажи ехали в Свердловск или Челябинск получать новую технику. Такие вот передышки были, и как раз в такую передышку в начале апреля я прибыл в Зазимье, село под Киевом. Там мы находились дней десять, но я успел вырваться в Киев, чтобы помочь отсудить родителям какую-нибудь площадь, они к тому времени уже вернулись. Я не знал, где они, до 1942 года. Случайно узнал, что пять моих ближайших родственников попали в Бабий Яр – папин старший брат с женой и мамина тётка с мужем и дочерью. А родителей я нашел, списался, узнал, в каких тяжелых условиях они живут, и старался хоть что-то им посылать из той маленькой стипендии, которую получал. Аттестат я тоже оформил на них. Когда была Сталинская стипендия, можно было бы конечно что-то им отправить, но у меня рука не поднялась это сделать, когда на фронте гибнут люди.

Я приехал в бригаду, нас шикарно принял командир корпуса полковник Шапошников Матвей Кузьмич. Мы с ним дружили потом до самой его смерти. В бригаде в это время сделали перестановку, выгнали врача танкодесантного батальона, осталась вакантной его должность, я согласился её занять. Командир корпуса меня напутствовал: «Берегите от смерти себя и своих подчинённых, раненых». В бригаде было три танковых батальона и один танкодесантный. В обязанности этого батальона входило прикрытие танков от фаустников.

В батальоне меня приняли хорошо. По штату у нас в бригаде был штаб медсанвзвода, три врача, санинструктор, фельдшеры, а в батальоне – один врач, то есть я, три санинструктора и два санитара. Многие из них уже были инвалидами – например, один санинструктор без глаза. В батальоне мне сказали: «Вы не только врач, но и офицер. Вы стрелять умеете?» Нас в академии научили, у нас была хорошая военная подготовка. Я выбивал 29 из пистолета Макарова, когда служил уже в мирное время. А во время войны на моей совести трое убитых немцев.

В июне нас отправили в Подмосковье на переформирование, мы находились в Крюково. Получили новые танки, и в конце августа нас перебросили на 3-й Прибалтийский фронт, в Латвию, там застопорилось наступление. Прибыли туда, и где-то через десять дней меня вызвал замполит батальона майор Кикин и сказал: «Такая ситуация, товарищ капитан». Оказалось, что один танковый батальон вынужден был отступить, и оставил деревню. Немцы её заняли. А в подвале одного из домов осталось около десятка наших раненых. Замполит поставил мне задачу – пробраться туда, оказать им необходимую помощь и по возможности вывезти. Но говорит: «Борис Владимирович, Вы еще не обстрелянный, молодой, только к нам прибыли. Вы можете отказаться». Я не отказался.

До деревни было, наверное, километров пятнадцать. У меня был санитар Иван Берёзкин – бывший белорусский рецидивист, у него до войны было что-то около семи убийств. Когда немцы открыли в Минске тюрьмы, часть заключённых пошла к немцам, а большая часть – к нашим, в том числе, и Берёзкин. К нему присмотрелись, конечно, допросили в особом отделе и, видя его смелость, отправили служить в разведку. Однажды он привёл двух языков-немцев, но был тяжело ранен. Его хотели демобилизовать, но он упёрся, и ни в какую: «Нет, я никуда не пойду». Тогда его перевели к нам санитаром. У этого солдата было два ордена Боевого Красного Знамени – это большая редкость. Молодой парень. Когда я прибыл, мне командир батальона майор Дьяконов сказал: «Попробуйте расположить к себе Берёзкина. Он Вам будет полезен».

Берёзкин оказался совершенно нормальным. Мы поговорили. Я сказал: «Иван, вот так-то и так-то. Мне командир сказал». Он в ответ: «Я готов Вас поддержать, помочь, но у меня просьба. Я малограмотный. Мать моя в Средней Азии, где-то под Ашхабадом, по-моему. Она мне пишет письма. Вы мне будете эти письма читать, я Вам буду диктовать ответы». Я в ответ: «Пожалуйста». Я помню, он заканчивал каждое своё письмо: «Жду ответа, как соловей лета».

В общем, мы поехали. Нам дали санитарную машину, я взял двух санитаров – Берёзкина, и второго, из соседнего танкового батальона. Вечером в темноте подъехали к деревне, вблизи в лесу замаскировали машину, смотрим – идет немецкий часовой. Берёзкин мне: «Товарищ капитан, давайте, я его уничтожу». Я говорю: «Слушай, ты уничтожишь, наделаешь шума, немцы всполошатся, и мы не выполним задачи. Пока не надо». Часовой прошёл, потом стало тихо, и мы под прикрытием деревьев тихонько добрались до этого дома. В подвале были наши, девять человек, из них трое тяжелораненых. Мы всех перевязали. Раненые стали кричать, радоваться. Я на них прикрикнул: «Тише, вы же поднимете шум, нас всех уничтожат». Они притихли, и мы тихонько на носилках и волокушах (это плащ-палатка, кладёшь её на землю, сверху раненого и тянешь) вытащили всех.

Ночью, пока таскали, Берёзкин таки уничтожил этого часового. Он встал за дерево и когда тот проходил мимо, как обезьяна прыгнул на него, зажал ему рот и ударил ножом в шею. Все раненые выжили, все были, конечно, очень благодарны. Вот это мой первый, так сказать, боевой эпизод. К сожалению, Берёзкин потом погиб – в январе 1945 года во время боев за город Найденбург его убил осколок снаряда.

Потом были тяжелые бои, и в окружения попадали… Сигулда, Рига, Добеле, Ауце – вот там это всё происходило. Мы тогда воевали в составе 2-го Прибалтийского фронта. Потом мы пошли по Восточной Пруссии до Кёнигсберга. Перед Кёнигсбергом вышли к заливу Фришес-Хафф – там было скопление немцев, страшные бои и огромные потери.

Какие боевые эпизоды Вам запомнились? Несколько лет назад я беседовал с двумя ветеранами-танкодесантниками, и воспоминания у них очень тяжелые. Тяжелейшее впечатление произвели.

Под Сигулдой были тяжелые бои, в начале октября. У меня осталось в памяти, что я у горящего танка оказываю помощь раненому. Его фамилия была Мишутин, начальник штаба 3-го танкового батальона. Его танк подорвался на мине, ему оторвало стопу. Я с помощью двух автоматчиков открыл люк танка, вытащил раненого. Не хватало перевязочных средств, я снял с себя гимнастерку и порвал свою нижнюю рубаху, чтобы сделать жгут. Остановили кровотечение и отправили раненого в медсанбат. Все это, естественно, под огнем противника. Была у меня симпатия, одна санинструктор, Женя Лазаренко – она мне тогда очень помогла. К сожалению, потом она погибла, я выносил ее труп с поля боя.

Или, например, наш батальон идет в прорыв. Я сижу на танке вместе с автоматчиками. И вдруг по нам открывают огонь. Тогда командир батальона, который сидит в первом танке, забирает меня в люк туда к себе. А потом те, кто оставался на броне, в результате доезжали не все. К концу серьезного боя из шестисот танкодесантников в строю оставались двести. Под Ригой у нас много погибло, а я получил контузию, поэтому саму Ригу не брал, попал в госпиталь.

Какая была приблизительная пропорция по убитым и раненым?

Мне это сказать трудно.

А какие ранения были характерны для танкодесантников?

Для танкодесантников – любые. А для танкистов – очень часто мины ноги отрывали. Танк на мину наехал противотанковую, и всё. Ожогов полно было.

Какая-то методика для лечения ожогов существовала?

Мы на поле боя не лечили, а оказывали первую помощь и отправляли в тыл. Всё старались делать стерильно. В 1944 году вместо корпусного медсанвзвода создали корпусной медсанбат – там всякие отделения были, работало 169 человек. Поэтому мы отправляли раненых или в медсанбат, или в госпитали. Представляете себе, корпус пошел в прорыв, пехота сделала коридор, но не всегда получалось, чтобы какие-то танки остались поддерживать пехоту. Корпус ушел, или бригада ушла, а немцы закрыли коридор. И ночью соберешь раненых на два «студебекера», которые привезли боеприпасы, уложишь их, наколешь наркотиками и везешь через немецкое расположение в тыл. Бывало, что слышали мы и немецкую речь, и видели замаскированные самоходки и «Тигры», но тихонько мимо них проезжали. Раненый застонет, ты ему: «Я тебя пристрелю сейчас». А потом в следующую ночь надо возвратиться.

Я помню, приехал в один госпиталь сдать раненых. «Где командир, начальник госпиталя?» – «Он где-то здесь, не знаю». Короче, я его нашел, извините за выражение, на бабе. «Ты что, – я ему говорю, – Тут больные!» Он мне: «А вы не наши, у вас свой медсанбат». Я хватаюсь за пистолет, говорю: «Сейчас я спущу курок, и тебя здесь не будет. Давай!» И он подчинился, принял у меня раненых, всех. Вот такая жизнь была.

Местное население в Прибалтике как относилось? Случались какие-то конфликты?

Спокойно всё было. Меня до сих пор мучают угрызения совести. Мы на фронт в Латвию ехали через Эстонию, в Эстонии были такие красивые домики. Зашли в домик, бабка вынесла в кастрюле молоко и угостила нас. Молоко «пим» по-ихнему. Налила его в стакан, а я говорю: «Попробуйте сначала Вы». Она попробовала, за ней мы начали пить. Я потом мучился – получилось как-то некрасиво.

В Латвии запомнился один случай. У меня среди пациентов оказалась майор Амшеева Евгения Федоровна. Она была любовницей командира корпуса. Не Шапошникова, а Алексеева, который был до Шапошникова. Шапошников пришёл в конце 1944 года, Алексеева куда-то перевели, а ее понизили с командира медсанвзвода корпуса до бригадного врача – это еще до моего прибытия в корпус было. Она была моей начальницей. Я все ее приказы выполнял, она ко мне хорошо относилась. И вот как-то она приехала ко мне в батальон, я сразу доложил всё, что положено. А она любила такие ярко намазанные брови, и тут вокруг глаз тоже синее – короче говоря, была вся из себя. Решила она пройтись по окопам, вышла из землянки, и в этот раз немцы её заметили, стрельнули издалека, попало в живот. Я ее сразу в машину, стал раздевать. Она мне: «Нет, я стесняюсь». Разрезали одежду, оказали помощь, отправили в тыл. Вместо Амшеевой на должность бригадного врача назначили меня. А с ней мы потом встретились после войны.

Потом приехал я в медсанвзвод, им командовал Гриша Сванидзе. Он мне докладывает, что у него столько-то раненых (что-то вроде семнадцать человек), столько-то выздоравливающих. Я побыл там, кофе попил. И вдруг докладывают, что в нашем направлении движется группа немцев. Я говорю: «Гриша, товарищ капитан, давайте будем организовывать самооборону. Посчитайте, сколько у Вас персонала и раненых, которые могут держать оружие. Будем защищаться» – «А зачем это? Наше дело лэ́чить». Я говорю: «Не лэ́чить, а ты офицер, так что давай, выполняй». Это были выходившие из окружения вооруженные немцы. Собрали мы персонал, в медсанвзводе было что-то около двадцати пяти человек и раненые. Собралась группа, заняли позиции в воронках. У меня с собой всегда был автомат ППШ, две лимонки, пистолет и санитарная сумка, на всякий случай. Немцы подошли метров на сорок-пятьдесят, и я дал команду: «Огонь!» Мы вступили в бой, немцев отбили, и они отступили в лес. У нас погиб один раненый, его фамилия была Гудзь, и двое солдат из медсанвзвода были ранены. Немцы потеряли семь человек, одного из них убил я.

В другой раз я убил бабушку, тоже в Латвии. Я тогда тоже находился в медсанвзводе. И я к тому времени заметил, что каждый раз, когда наш медсанвзвод перемещался, по нам открывали огонь, причем стреляли по палаткам. Я как-то вышел с товарищем покурить, и в кустах мы заметили бабку, которая кому-то сигнализировала фонариком. И я ее расстрелял. Она крикнула, помню: «Майн гот!» (по-немецки – «мой Бог»).

А третьего немца я убил прямо в штабе батальона. Там постоянно сидела и печатала какие-то документы Нина, связистка, она была подругой командира батальона подполковника Дьяконова. А Дьяконов находился на рекогносцировке. Я когда проезжал мимо домика, в котором находился штаб, услышал крик. Я туда, а там один немец насилует Нину, а второй стоит рядом. Как они там оказались – совершенно непонятно. Я первого застрелил, а тот второй убежал. Вот три моих немца, которых я убил во время войны.

Нашим 2-м Прибалтийским фронтом командовал генерал Ерёменко. И вот в середине октября, уже Рига была взята, весь Союз уже был освобождён, оставалась только Курляндская группировка немцев. И Сталин приказал прорвать участок фронта Тукумс – Либава. У нас говорили, как будто он сказал Ерёменко: «Освободишь – будешь маршалом». Тот приехал в корпус, за ним адъютант с мешком орденов и документами, удостоверениями. Выстроили весь корпус, Ерёменко пошёл вдоль рядов:

– Воевал?

– Да.

– Ранения есть?

– Есть.

Ерёменко адъютанту:

– Орден Красной Звезды.

Тот вынимает. Прямо из мешка раздавал. А Ерёменко хромой был и ходил с палкой, вот как я сейчас – трость у него была такая. Потом собрали офицеров, предложили открыть планшеты, карты. Я тоже открыл. Он указывает, как надо взять Тукумс, повернуть на Салдус и потом прорваться в Либаву. Ну и мы пошли в наступление. А там почва глинистая, танки начали вязнуть, пришлось тракторами вытаскивать. Мы только на двенадцать километров продвинулись, а надо было что-то больше тридцати. Приехал снова Ерёменко в корпус, при мне это было, и Шапошникова по плечу – палкой! Снял его и взамен назначил генерал-майора Сахно Михаила Гордеевича. Но у Сахно тоже ничего не вышло, потому этот Курляндский треугольник так и остался до самого конца войны и даже капитулировал отдельно от остальных немецких войск. А Сахно был хороший человек, хороший командир. Жалко, потом рано умер, в сорок два года, рано и по-дурному – аппендицит.

В истории 10-го танкового корпуса значится, что в Курляндии он начинал наступление дважды – 30 октября и 24 ноября 1944 года.

Да. И оба раза наступали на Тукумс-Салдус. Во время первого наступления были очень тяжелые бои. К тому времени я уже много чему научился – умел быстро открыть люк танка, вытащить раненого, оказать первую помощь. Убитых танкистов тоже старались вытаскивать. Между прочим, вытаскивать убитых и раненых из горящих танков не так просто – из-за высокой температуры. Во время войны у меня изменилась тактильная чувствительность на жар. Я с тех пор, например, могу горячую сковородку снять с плиты, голыми руками – то, что не может сделать жена.

В общем, первый раз не смогли прорваться, Шапошникова поменяли на Сахно, второй раз не смогли прорваться (24-25 ноября), и в конце ноября весь корпус отвели в резерв. Я в это время был легко ранен, осколком в бедро. Остался в строю.

|

Борис Эпштейн после боев в Прибалтике |

Получили пополнение и в середине декабря поехали на 2-й Белорусский фронт, за Белосток. Там продолжали приводить себя в порядок, получать пополнение. Медицинское обеспечение у нас вообще-то представляло большую сложность. Дело в том, что наш корпус относился к РГК, и в зависимости от обстановки его части могли придаваться другим соединениям и частям. В таких условиях никакого централизованного медицинского обеспечения быть не могло, приходилось работать автономно, а сил и средств было очень мало. Например, в бой идет батальон с полным укомплектованием (21 танк с десантом по 8-10 человек) и всего одним штатным фельдшером. Может этот фельдшер оказать первую помощь всем раненым? Конечно, нет. Более того, фельдшера тоже ехали на броне и часто погибали сами. Чтобы как-то облегчить это положение, я по согласованию с командиром бригады полковником Полукаровым и корпусным врачом применил новый метод. Начали обучать оказанию первой помощи наиболее способных солдат из числа танкодесантников. Они считались нештатными санитарами и очень помогали нам. Для медицинских целей они использовали противогазные сумки – вместе с противогазом туда свободно помещались перевязочные материалы, раствор йода и перекись водорода. Таких санитаров готовили по два-три человека на роту. В нашей 178-й бригаде обучением таких солдат занимался санинструктор Певзнер. К сожалению, вскоре его тяжело ранило (осколком раздробило плечевую кость), так что войну заканчивали без него.

Когда вы начали наступление на Восточную Пруссию?

12 января начали. Наступали на Найденбург-Танненберг и дальше на север, была задача выйти к заливу Фришес-Хафф. Наша бригада сначала взяла город Найденбург, потом Танненберг, потом Остероде, причем в Танненберг мы зашли очень быстро, немцы не успели организовать сопротивление и быстро отступили.

Короче говоря, бригада выдвинулась далеко вперед, на флангах и по тылам бродило огромное количество немецких частей, групп и так далее. Они тоже наносили нам потери. Ну, вот например. Это было уже после Остероде, мы шли в наступление. Прошли наши танки, немцы попрятались в окопах. Я ехал на машине. У меня шофером санитарной машины был Андрей Супрунов – очень умелый, боевой солдат. Догнали мы Кикина, моего бывшего замполита из танкодесантного батальона и его ординарца Мелёхина, но они свернули к домику лесника, который виднелся на опушке, а мы поехали по другой дороге. И тут налетели немецкие самолеты, стали нас обстреливать на бреющем полете. Я испугался, когда самолет летит на бреющем полете и стреляет – это очень страшно. Помню, вроде убегал от них. А Супрунов действовал хитро: он то затормозит, то рванет, не давал немцам прицелиться. И все-таки пуля ранила его в голову. Что делать? Мы остались вдвоем. Я пересаживаю Супрунова на свое место, сам сажусь за руль и еду. Я научился в батальоне водить машину, танки умел водить. Доставил Супрунова в медсанчасть, приехал и доложил о Кикине. А когда мы ехали с Супруновым, немцы вылезали из окопов и поднимали руки – они уже поняли, что надо сдаваться. Я им показывал, чтобы они ложились обратно, и ехал дальше. Вернулись мы туда, где остались Кикин и Мелёхин – они лежат мертвые. У Кикина на спине вырезанная звезда, а рядом лежала скрипка – он был до войны учителем музыки и очень любил скрипку. Ну, мы их отвезли, потом похоронили (по данным ОБД «Мемориал», майор Александр Дмитриевич Кикин погиб 18 января 1945 года, место захоронения – Польша, п. Чернице-Городова – прим. ред.).

Потом мы успешно наступали дальше. Корпус взял город Эльбинг, а потом вышел к заливу Фришес-Хафф. Там в конце января были очень сильные бои. Немцы пытались восстановить коммуникации группировки, которую мы прижали к морю, с главными силами. 186-ю бригаду нашего корпуса, которая уже находилась на побережье, немцы решили обойти с юга. На это направление срочно перебросили нашу 178-ю бригаду, и мы три дня отбивали атаки возле поселков Беленхоф и Карвиттен. Бои начались 28 января и продолжались до вечера 30 января. В ночь с 28 на 29 января мы даже были отрезаны от остальных войск корпуса. Штаб бригады находился в Карвиттене, а немцы, которые прорывались на запад, как раз решили идти через этот поселок. И мы до утра обороняли штаб бригады от немецкой пехоты – автоматчики из охраны штаба, медики и все остальные, кто там был. Там мы понесли большие потери. Утром нам на помощь подошел 326-й самоходно-артиллерийский полк, и немцы отступили.

Потом, уже в феврале, я не помню какого числа, мы двинулись в сторону Кёнигсберга. И там под Кёнигсбергом атаковали немецкую группировку. У меня в личном деле было написано, что я владею немецким языком. А я как… Понимал, мог говорить, но разговорная речь была неправильная. А тут, в глубоком блиндаже, где-то в ста метрах под землей находился командный пункт командующего этой группы, я забыл его фамилию. Туда направилась первая группа парламентеров с белыми флагами, ее немцы расстреляли. Прошло какое-то время, обстановка все-таки стала клониться в нашу пользу, снова надо отправлять парламентеров. И вот меня нашли, назначили в парламентеры, сказали: «Пойдешь с белым флагом». Мы пошли, короче говоря, и он сдался. Трудно Вам передать, что там происходило. Они были всполошены – уже поняли, что всё. Пьяные были. И этот командующий подписал капитуляцию. В 60-х или 70-х годах мы с женой отдыхали в Светлогорске, это под Кёнигсбергом – там на берегу моря есть прекрасный санаторий. Была хорошая погода, и мы поехали на экскурсию и спускались в этот самый глубокий бункер. И Вы знаете, мне, как участнику тех событий было страшно.

Потом нас перебросили из Восточной Пруссии в направлении на Померанию, ближе туда под Берлин. Но Берлин брали уже без нас. 8 мая меня срочно вызвал командир бригады, посадил за стол. Война же на самом деле 8 мая закончилась, а не 9-го – уже били в колокола. И мы пили спирт. Я мог пить спирт, я был крепкий парень. Вы бы поверили, что я когда-то этими руками «солнышко» крутил на турнике? Я же был спортсмен: 1-й разряд по теннису, 1-й разряд по гимнастике и 1-й разряд по шахматам. Мы выпивали перед боем полный граненый стакан спирта – выпиваешь и сразу запиваешь водой. И я на радостях, что победа, случайно запил спирт спиртом. Я чуть не погиб, мне перекрыло дыхание – всё! Еле откачали. Ну, это такое... Главное, что мы победили.

У Вас два ордена Красной Звезды. Это фронтовые?

Да, фронтовые. Я уже не помню, за что. Ну, так бывало, кончились бои, дали разнарядку, надо сто человек наградить. Стали выбирать – этот, этот... Иногда не за конкретные какие-то подвиги даже награждали, а за период по совокупности. Еще у меня есть медали «За отвагу», «За боевые заслуги», а потом мне дали медаль «За взятие Кёнигсберга», медаль «За освобождение Варшавы», хотя в самой Варшаве я не был.

Сколько у Вас ранений?

Два легких ранения и тяжелая контузия. Ранения были случайные, не во время боя – не так, чтобы я кого-то перевязывал, и меня ранили. А контузию я получил при взрыве бомбы. Это было под Ригой. Ее освободили 13 октября по-моему, а это случилось за день до того возле поселка Ропажи. Я находился на броне танка комбата Федора Рудского, он потом стал Героем Советского Союза. Мы наступали на поселок, и вдруг у меня перед глазами возникла вспышка огня, и я ощутил как бы удар по голове. Звука взрыва уже не слышал. Я потерял слух и речь, рвался из госпиталя, меня не отпускали – контузия была тяжелая. Но я все-таки убежал.

С пленными немцами общались? Не приходилось оказывать первую помощь немцам?

Был один эпизод. Это уже в 1945 году в Восточной Пруссии, когда у немцев фронт совсем посыпался. Привели к нам пленного раненого майора медицинской службы. Я его имя запомнил, Отто Кюснер. Ранение у него было тяжелое в плечо, мы ему делали перевязки. Пропрятали семь дней в кладовке. Понимаете, чем я рисковал? Узнай об этом особисты… У нас там был один… Неволин такой, сколько он крови попил. Вмешивался во всё, хотя сам на передовую не ходил. Но я решил рискнуть, всё-таки коллега, майор. К тому же, у меня положение было хорошее, командование ко мне очень хорошо относилось. Семь дней мы этого немца прятали. Особенно мы с ним не общались, он ничего не рассказывал – мне было некогда, тем более я все время ходил в страхе. И вот, когда у него кровотечение остановилось, раны успокоились, мы его отпустили. К тому времени уже освобожденные немцы кругом болтались, обстановка уже была такая – не военная. Он на прощание подарил мне «браунинг», очень хороший костяной стетоскоп, который сейчас хранится в музее Киевского военного госпиталя, и фотографию с дарственной надписью. Расцеловались на прощание. Когда мы с Тамарой поженились, и тесть узнал, что у меня есть пистолет, он мне сказал: «Как ты можешь? Ты попадешь в тюрьму, это уголовное дело». Короче, он меня так донял, что я этот «браунинг» выбросил. У нас во дворах были туалеты, так я пистолет разобрал на части, в один туалет бросил половину, в другой – вторую половину, потому что сдавать его тоже было уже рискованно. Можно было, конечно, спилить бойки и хранить дальше, как сувенир, но я решил – лучше так.

С гражданским немецким населением общались? Они боялись советских солдат?

Общались мало. Вот поляки их преследовали: «Немец, немец!» Они заставили их носить белые повязки. После войны наш корпус разместили в городе Драмбурге, он потом стал польским Дравско, так же, как Штеттин стал Щецином. И вот в это Дравско приехал бургомистр и попросил нас оказывать медицинскую помощь населению, которое будет его заселять, то есть – полякам. И вот эти поляки преследовали одиночные немецкие семьи.

Нас немцы тоже боялись. Да и у нас настроения были во время войны… Это же были враги, я запросто мог расстрелять, люто их ненавидел. Но, видите, уже с этим доктором мое отношение к ним изменилось. Он раненый, калека, и он не виноват. Сейчас уже эти чувства совершенно притупились.

Хотел бы немного поговорить о Вашей послевоенной жизни.

Сразу после войны я был командиром медицинской роты медсанбата. Потом я хотел быть терапевтом, стал командиром госпитального взвода медсанбата, наладил в нем терапевтическую работу. Потом мне предложили идти на начмеда медсанбата, но я отказался, и меня отправили на курсы усовершенствования, были такие в нашей группе войск в Германии.

Я окончил курсы по терапии и прибыл уже начальником терапевтического отделения группового госпиталя Северной группы войск. Это уже 60 коек, у меня в подчинении были пожилые доктора, а я, молодой, ими командовал. Ну, они мне помогали, а я никогда не заносился и никого не обижал. Тут меня вызывает командир корпуса Сахно и говорит: «Такое дело, мы решили создать дом отдыха для танкистов. Даю десять дней. Я знаю Ваши чаяния, мы к этому вернемся, я обещаю Вам. Только организуйте». И я еду на рекогносцировку в Ландек – там сейчас расположен знаменитый и очень популярный польский санаторий. Там свои источники лечебной грязи, но в то время многое было разрушено. Я выбрал два домика, и мы организовали в них дом отдыха. Я в этом доме отдыха пробыл полгода. О его создании и в газетах писали, и я пишу, и в книге у Шапошникова о нем есть.

Потом постепенно численность войск стали сокращать: корпуса стали дивизиями, дивизии – бригадами. Меня, в конце концов, подменили в доме отдыха, и, поскольку я обладал опытом начальника оздоровительного учреждения, мне предложили поехать начальником военного санатория «Паратунка» на Камчатку.

Я уже к тому времени был женат, это шел 1952 год. Жена моя, Тамара – чистокровная украинка, киевлянка. У нее мать Галина Ивановна, отец Федор Куприянович. Он генерал, командовал в Житомире дивизией. Его в 1937 году арестовали, требовали, чтобы он подписал бумагу на Якира. А он был конник, такой спортивный, ему иголки загоняли под ногти, зубы выбивали, но он ничего не подписал и потому остался жив. В 1939 году его освободили, назначили в Харьков заведующим кафедрой в Академию транспорта и тыла, была в Харькове такая. Фамилия его была Самбур. Потом его перевели в Киев начальником штаба тыла и начальником тыла Киевского военного округа. Я, когда женился, сказал ему: «Федор Куприянович, помощи мне никогда не оказывайте. В мои дела не вмешивайтесь. Я всё сам». И так и было. Он был против, когда я согласился в эту Паратунку. Там очень частые землетрясения, но мы молодые, и я согласился. Однако я на фронте перенес туберкулез, и когда я уже приехал принимать должность, медицинская комиссия меня забраковала – не положено с туберкулезом. А у меня рентген показал очаги средней плотности, так что пришлось оттуда уехать.

Перевели меня в Арзамас. Там была высшая офицерская школа связи, меня назначили туда начальником лазарета. Потом она переехала в Мытищи. Это было солидное учреждение, в ней два года учились. А офицеры же все фронтовики. Они на фронте свои болезни не показывали, а война кончилась, и оказалось, что у того язва, у того – ревматизм. Было много и совсем серьезных больных.

Потом нашу школу из Мытищ перевели в Киев, в правое крыло здания, где было училище связи, и прибыл новый начальник генерал-полковник Леонов Алексей Иванович. Потом он стал начальником войск связи Советской армии, маршалом войск связи. У нас с ним были очень хорошие отношения. Вскоре расформировали высшую офицерскую школу, она уже стала не нужна, вместо нее сделали курсы, а меня отправили в Черкассы начальником медслужбы 67-й танковой дивизии. Это была высокая должность. Я перебрался в Черкассы, но семья-то осталась в Киеве, и я хотел все-таки вернуться обратно. И вот Леонов командует в Москве, а я в дивизии. Под моим началом была медслужба шести бригад, три полковника, бригадные врачи. А я подполковник, но я ими всеми командовал, и всё нормально было. И вот в 1959 году идут учения, вдруг ко мне подходит какой-то майор, говорит: «Вас ищет маршал Леонов». Ну, мы как бы дружили, хоть он и был начальником, но он хорошо ко мне относился, помог. Я и рентген-оборудование благодаря ему получил, у меня был показательный медицинский пункт. Его сын Юра, полковник, женился на дочери маршала Василевского. А Леонов, еще будучи начальником войск связи Дальнего Востока, построил себе в Киеве дом. Вот идет это так называемое Царское село, Старонаводницкая и туда наверх улица, я забыл, как она называется, маленькая улочка – он там построил себе дом, и там гуляли свадьбу его сына и Лены Василевской, дочери маршала. Он тогда и меня пригласил на свадьбу.

А тут он меня ищет. Я к нему: «Товарищ маршал…» – «Какой я тебе маршал? Как тебе служится?» – «Мне служится хорошо, но я же всю жизнь мечтаю о лечебной работе» – «Как? Идем ко мне в кубрик». Я к нему туда в вагон захожу, он снимает трубку: «Вася!» А Вася – это некий Чуйков, командующий войсками Киевского округа, знаете такого? В общем, он говорит: «Вася, тут у меня мой друг есть, мой врач лечащий, прекрасный человек, заслуженный. Он всю жизнь рвется к лечебной работе, он у тебя в дивизии порядок наводит. Сделаем?» И через семь дней я становлюсь старшим ординатором Киевского окружного военного госпиталя (ныне – Национальный военно-медицинский клинический центр «Главный военно-клинический госпиталь» – прим. ред.). В 1964 году я стал начальником терапевтического отделения и, наконец, смог заняться наукой – написал около десяти учебных пособий и около трехсот статей.

|

Первое знакомство с терапевтическим отделением. Киев, 1964 год |

Так обычно получалось, что в госпитале всегда отсутствовал начмед: один сломал ногу на полгода, у другого ревматизм. Короче, я почти постоянно исполнял обязанности начмеда. А начальник госпиталя Томазов был полугражданский человек, всё хвастался, что он никогда не носил сапоги. И когда надо было что-нибудь делать серьезное, он поручал это мне. Я, например, организовывал перевод личного состава на военное положение, когда начались события в Чехословакии. Это надо было всех офицеров с тревожными чемоданами собрать в госпитале, построить, поставить задачи. Я был в Чехословакии, но позже, и в событиях 1968 года не участвовал. Потом уже я формировал госпиталь Центральной группы войск для Чехословакии.

|

После присвоения звания полковника медицинской службы. Киев, 1964 год |

В госпитале я проработал почти шестьдесят лет (до 2017 года – прим. ред.), открыл новую для себя специализацию, стал основателем эндокринологической службы и даже участвовал в создании киевского Института эндокринологии. Надеюсь, многим помог. За эти годы судьба свела с тысячами пациентов, многие из них известные люди – Олесь Гончар, Борис Олейник, Александр Покрышкин, Леонид Жаботинский, министры обороны Украины Шмаров, Радецкий, Кузьмук, академики Ромоданов, Комиссаренко, Фролькис, Трахтенберг и другие. Свое отношение к профессии медика я описал в стихах:

Много жизненных струн отзвучало...

И я думал не раз вот о чем:

Если б все начиналось сначала,

Я бы сделался снова врачом.

Наблюдая больных и лелея,

Не ищу я напыщенных фраз.

Сколько раз, вместе с ними болея,

Выздоравливал столько же раз.

Последнюю врачебную консультацию я дал в августе этого года, в возрасте девяноста четырех лет. Теперь работаю дома, пишу статьи.

|

Борис Владимирович Эпштейн, 2005 год |

В советское время меня десятки раз представляли к должности начмеда, хотя я отказывался. Один раз хотели назначить на должность начальника госпиталя, когда у нас начальник госпиталя покончил жизнь самоубийством, но из-за моей фамилии меня вычеркнули. Меня шесть раз представляли на звание заслуженного врача, и только в 1992 году на седьмой раз Кравчук своим приказом мне его присвоил. То есть, антисемитизм присутствовал. В госпитале его не было, а в высших сферах видите как.

А на фронте сталкивались с антисемитизмом?

Нет, не было. У нас никто этим не занимался.

Случай вспомнил. Со мной учился Шота Гвасалия. Он сражался на войне, был ранен, и его направили в Академию. После ее окончания он служил начальником медслужбы дивизии, а потом стал в Батуми министром здравоохранения Аджарии. И вот он всё настаивал, чтобы я к нему приехал. Я в 1971 году летел отдыхать в Кисловодск и оформил самолет на Батуми с перелетом в Кисловодск. Навестил Шота. Меня встречало всё руководство Аджарии. И вот у него двухэтажный дом, два автомобиля. Я спрашиваю: «Ты чего не запираешь автомобиль?» – «А кто полезет в автомобиль к Гвасалии?»

Я оказался за столом рядом с председателем Совмина Аджарии, Жвания его фамилия. А тут газету принесли, что умер Хрущев. И я себе позволил, говорю председателю Совмина: «Как Вы относитесь к Хрущеву?» «Этот Хрущев, – говорит – В подметки нашему Иосифу не годится». Вот так. А у Гвасалии в подчинении главным эпидемиологом Аджарии был Сванидзе, тот самый командир медсанвзвода, который «наше дело лэ́чить», с которым мы от немцев отстреливались. Я говорю: «Шота, слушай, пригласи его». Он его пригласил. Встретились, поцеловались. Я ему вспомнил: «Так что, будем лэ́чить?» Он мне: «Нэт, командир, я виноват».

Еще такой эпизод в Батуми был. Меня поселили на втором этаже, а у жены Гвасалии на первом кабинет. Шота как раз у меня был, она звонит к нему, пришел больной. Он мне говорит: «Мне надо больного посмотреть» – он считался невропатологом. «Ну, иди». Приходит через полчаса и показывает мне купюру. Я говорю: «Шота, как же так? Ты министр, ты советский человек. Как ты можешь брать деньги?» – «Э, Борис, ты не понимаешь. В Грузии у нас другой порядок. Если ты не берешь, значит, ты плохой врач». У них там все брали, все давали – так было.

Кого еще из маршалов Вы знали лично?

Рокоссовского. Он приехал, уже тогда больной, инспектировать Киевский военный округ, и меня к нему «прикрепили» в качестве врача. Когда он был министром в Польше, в него там несколько раз стреляли – не очень его поляки восприняли. Ну вот, он вернулся обратно, снова стал главным инспектором Министерства обороны. Он садился кушать, ему приносили обед. Он: «А где же доктор?» – и меня разыскивали, приходилось составлять ему компанию.

Я и с Малиновским встречался. Рокоссовский – это интеллигент, интеллектуал, высокого уровня человек. А Малиновский, конечно, был попроще. Он был другом Леонова, и как-то приехал к нам сюда в Киев, несколько дней жил в домике на Шелковичной и заболел. У него развился кризис на фоне диабета. Я эндокринолог, и вот меня направили к нему. Приехал, посмотрел. Он садится завтракать, наливает:

– Извините, товарищ маршал Советского Союза, я уже позавтракал.

А у него еще был генерал, порученец, он говорит:

– Если министр приглашает, то отказываться нельзя.

Я сел, пригубил, и в это время вваливается к нему командующий войсками округа дважды Герой Советского Союза маршал Кошевой. Затем Бирюзов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР, который потом погиб в вертолете. Малиновский Кошевому говорит:

– Петр Кириллович, что у тебя за врачи такие?

– А что такое? Очень хорошие у нас врачи.

– Рюмку не могут выпить.

Потом туда, сюда, мне удалось уйти.

«Дело врачей» Вы как-то ощутили на себе?

Я тогда был в высшей офицерской школе связи. И когда повсюду проходили партсобрания по поводу врачей-вредителей, я в это не верил. Я знал профессора Вовси, главного терапевта Советской армии, он мне читал лекции, когда я был на усовершенствовании в группе войск. Очень приятный человек. Я в это не верил! Но что делать? На партийном собрании, которое осуждало вот эти явления, меня избрали в президиум. Я был членом партии с 1943 года, кандидатом с 1942-го. Страшно было, конечно, очень многие люди пострадали и погибли. Вот тогда у меня впервые подорвалась вера в эту власть. А в 80-е годы эта система стала давать такие сбои, что уже не могла существовать дальше. Поэтому когда Советский Союз начал распадаться, я поддержал это мероприятие.

|

Борис Владимирович Эпштейн, 2016 год |

Я хотел немного расспросить о генерале Шапошникове. Читал о нем истории, как он пострадал после Новочеркасского расстрела.

Я с ним познакомился на войне. Моя фельдшер Катя Панкина стала женой Шапошникова. Он был старше нее на четырнадцать лет, по-моему – не так уж много. Когда я служил в Польше в Северной группировке, Шапошников уже командовал 2-й гвардейской танковой армией в Германии. Я к нему поехал в гости, он меня чудесно принял. А потом он был назначен первым заместителем командующего Северо-Кавказским округом. Округом командовал генерал армии Исса Александрович Плиев.

В 1962 году из-за тяжелых условий забастовали рабочие Новочеркасска. А Шапошников как раз оставался командующим за Плиева и отказался давить демонстрантов танками. Хрущеву доложили, он приказал Шапошникова разжаловать в рядовые и все ордена у него забрать. Шапошников не отдал только звезду Героя. И только в 1988 году, когда к власти пришел Горбачев, его реабилитировали, всё вернули, и он написал книгу воспоминаний. Жил в Ростове. Очень честный был человек, принципиальный.

А сын его генерал-лейтенант Шапошников – летчик, он был в Афгане, жил в Киеве на площади Калинина (современная Михайловская площадь – прим. ред.). Там была гостиница «Красная звезда», а рядом второй такой же дом. Мы с Тамарой в гостях у него были. Он служил в ПВО, был начальником летной службы Варшавского договора. Отец его регулярно приезжал в Киев, и мы ему помогали составлять книгу воспоминаний: я, бывший командир разведвзвода Джабраилов, бывший танкодесантник Семенков и жена Семенкова, тоже участница боев.

Сейчас, когда прошло столько времени, с каким чувством вспоминаете войну?

Те годы были лучше, чем теперешние, и не потому, что мы были молодыми. Была идея, мы за что-то боролись. А теперь я не знаю, за что мы боремся.

| Интервью: | А. Ивашин |

| Лит. обработка: | А. Стаценко, А. Ивашин |