– Меня зовут Георгий Семенович Потанский. Перед войной я занимался в аэроклубе, был курсантом. Хотел стать летчиком, а работал на автобазе Генерального штаба на Крымской площади. Полгода отработал электриком по автоделу. У нас были автомашины Будённого, Ворошилова, Тимошенко.

22 июня 1941 года – выходной, воскресенье. Я был в Москве, жил на улице Разина (сейчас она называется Варварка) в общежитии нашей автобазы. Первый этаж, дом номер пять. Из моего окна Красная площадь даже была видна, и слышно, как часы бьют. И вот я собрался отнести в прачечную, что находилась на Солянке, свое грязное белье. Дохожу до площади Ногина. Не помню, как она сейчас называется. И смотрю: народ на площади. Тогда на столбах были такие громкоговорители. И все слушают речь Молотова о том, что Германия вероломно, без объявления войны, напала, Киев бомбили и т. д. Народ, ой… Женщины в слезы. Так я узнал о начале Великой Отечественной войны.

– А было ощущение, что можем проиграть войну?

– Ну, я по молодости, скажу, в политике еще мало разбирался. Но все-таки не верилось, что наш Советский Союз, наша Красная Армия будет разбита до конца. Уверенность в победе была.

– Где Вы служили и как попали под Сталинград?

– Я был призван в начале войны. В 1941 году мне было 18 лет. В 1942 я учился в артиллерийском училище в Сталинграде с мая месяца и по август. По окончании мне должны были присвоить звание командира артиллерийского взвода.

Пока мы занимались с мая и по август, немецкие войска продвигались ускоренно по направлению к Сталинграду. Мы, курсанты, об этом знали. И вот где-то в 20-х числах августа 1942 года нас подняли по тревоге, построили, и совершили мы марш из Сталинграда в город Камышин. Это по правому берегу Волги. Шли только ночью, потому что в воздухе господствовала немецкая авиация. Днем нельзя было двигаться.

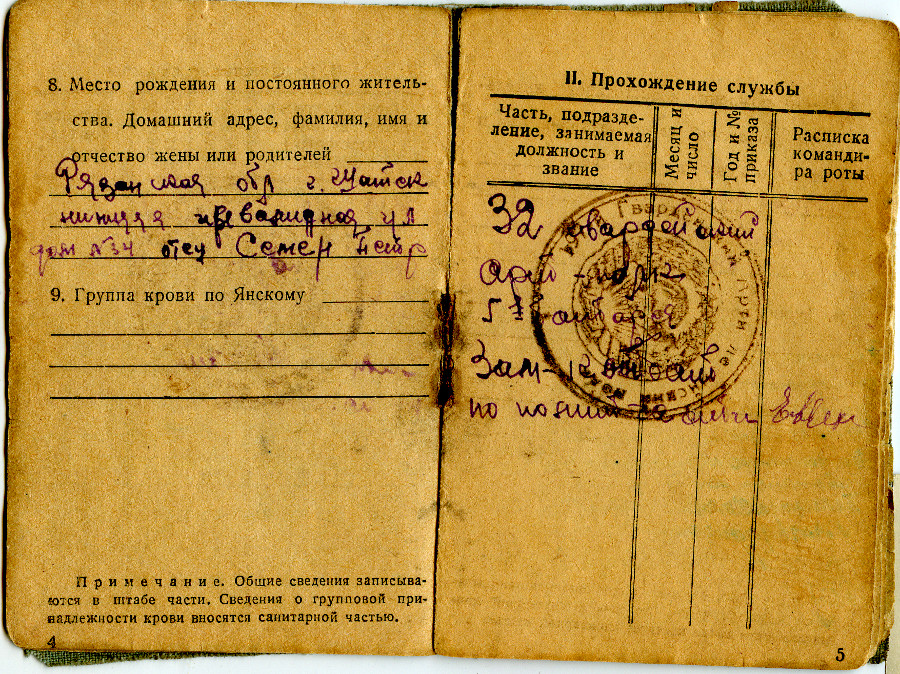

В Камышине нас распределили по воинским частям. Я был направлен в 13-ю гвардейскую дивизию, которой генерал Родимцев командовал, в 32-й артиллерийский полк.

Когда пришел я в полк, меня спросили: «Какое звание?» – «Я курсант». – «Такого звания у нас нет. Хотите мы вам сержанта присвоим?» – «Нет, не хочу. Я не хочу быть командиром, а хочу быть рядовым солдатом, чтобы я сам мог участвовать в боях». Они мою просьбу удовлетворили. Так я и был рядовым солдатом, артиллеристом, разведчиком. Я хотел корректировать огонь наших артиллерийских орудий в Сталинграде, которых, правда, были лишь единицы. Вся артиллерия наша стояла за Волгой, на левом берегу.

В сентябре, в 20-х числах, мы получили приказ переправиться в Сталинград. Огневые взводы, орудийные расчеты остались на левом берегу, а наш взвод управления (командир батареи, трое разведчиков и трое связистов) должны были переправиться вместе с пехотой в Сталинград ночью. Весь город был почти полностью разрушен к этому времени немецкой авиацией. То, что могло гореть, горело: и здания, и железнодорожные составы с нефтью, и баржи с нефтью.

Часа примерно в 2 ночи большой катер подошел к берегу. Полная темнота. Нас предупредили: не разговаривать, не курить, котелками не греметь, потому что слышимость очень хорошая, хотя река в два километра шириной. А немцы уже тоже подошли к Волге к этому времени, им оставалось двести-триста метров до центра. Они были на окраинах Сталинграда. Если учитывать, что Сталинград в длину занимал восемьдесят километров, а в ширину – четыре-пять, то немцам оставалось занять всего десять-двадцать километров. И вот наша гвардейская дивизия была локализована в этой центральной части города. Это был приказ Верховного главнокомандующего.

Когда мы проплыли до середины Волги, немцы услышали мотор нашего катера и открыли огонь. А нас человек сто примерно было. Вся Волга, все ее берега оказались под обстрелом (не только правый берег , но и левый берег ). Машинист катера был опытным, по-видимому, и он сразу повернул и вышел в зону, безопасную от огня, и пошел дальше к Сталинграду, до которого оставался примерно километр. И вот не доплыли мы метров пятьдесят до берега города, как один снаряд попал в наш катер. Он остановился, заглох мотор, мы стали тонуть. Я смотрю: Волга, метров пятьдесят до берега. А я хорошо плавал – это меня спасло. Я быстро снимаю с себя все, что можно снять: и сапоги, и противогаз, и каску. Вещмешок оставляю. Затем прыгаю с одним автоматом и двумя гранатами в Волгу. С трудом, но все-таки доплыл. И знаете, там наших артиллеристов было человек около десяти, но выплыло всего пять. Да и многие ребята из пехоты утонули. Из ста человек примерно тридцать выплыло. А остальные все пошли на дно, потому что спасать было некому.

Часа в 4 утра немцы пошли в атаку. Они и днем и ночью в бой ходили. Наши силы эту атаку отбили. А тут еще и мы подоспели. Конечно, нам обмундирование тут же сразу надо было заменить – ведь мокрое, холодное даже. Сапоги тоже другие дали. Насчет автомата у нас был приказ: оружие не бросать. Только тяжелораненый мог оставить, а если легко ранен, то нельзя оружие терять.

Стало рассветать. А я был опытным артиллеристом. Еще мог быть и разведчиком, и командиром орудия. Благодаря училищу теоретических знаний у меня было даже больше, чем у некоторых офицеров. Командир батареи старался держать меня ближе к себе, потому что я помогал ему во многом,например расчеты делал. Тут он мне утром предложил пойти на берег. Мы решили посмотреть, что там делается. Была у нас стереотруба, бинокль и перископ. Стереотрубой там пользоваться нельзя было (можно только в полевых условиях). Потому я взял свой бинокль и перископ для оптического наблюдения. Когда я, значит, выполз, можно сказать, на окраину берега, посмотрел, то увидел приближение немцев, их техники. Командир мне приказал быстро составить схему ориентиров для пристрелки. Я мгновенно это начертил, расчеты сделал (дальность, угломеры). Всю информацию передали. Связь у нас была телефонная с кабелем, который проходил по дну Волги. Радиостанций не было тогда. А этот кабель часто рвался. Связистам приходилось, конечно, опять соединять.

– А какие орудия были у вас?

– 76-миллиметровые. ЗИС-3 – новые, хорошие орудия. Только что там в Сталинграде мы получили. До этого были другие, хуже. А эти уже могли вести огонь и с закрытой наводки, то есть с семи-десяти километров, и с прямой наводки. В Сталинграде в основном стреляли с закрытой наводки, а вот уже на Курской дуге, на Прохоровском поле мне пришлось с прямой. Там меня из разведчика перевели в наводчики, чтобы я сам мог все видеть. Я на Прохоровском поле уничтожил два немецких «тигра». Но об этом позже расскажу.

Итак, значит, быстро мы передали данные. Орудия все к бою привели. По мелким целям из одного-пяти человек мы не открывали огонь. Только по важным: или танк, или автомашина, или бронетранспортер, или немцы, идущие в атаку. Но без шума. Вот говорят, что когда мы в атаку шли, то кричали: «За Сталина! За партию!» Это болтовня. Такого не было. Наоборот, в Гражданскую войну только «Ура!» кричали. А в эту войну как можно тише и ближе подойти к противнику и внезапно его атаковать старались. Уже после этого «Ура!», да, кричали.

Когда немцы атаковали, то вначале авиация летела, потом артобстрел начинался. Без конца стоял гул, к которому мы уже привыкли. Не обращали внимания, когда снаряды где-то рвались. Главное – уничтожить атакующего противника. Если бы не было артиллерии, то там бы Сталинград и дня не устоял. Потому говорят: Артиллерия – это бог войны. Помню, что площадь Ленина в Сталинграде была усыпана трупами. Они не убирались, потому что невозможно было это сделать: все видно днем и ночью (из-за ракет). Поэтому до самого конца битвы, 2 февраля 1943 года, трупы на улицах и площадях лежали. Раненым тоже нельзя было оказать помощь, потому что все под обстрелом находилось: снайперы, кругом снайперы. Днем не то что пройти, ползком проползти нельзя было.

И вот мы даем команду батарее из четырех орудий выполнить четыре выстрела, используя шестнадцать снарядов. После этой атаки ничего не осталось. Живых – точно. Ну а кого ранило, те тоже погибали, как правило. А ночью командир нас ползком отправлял. Когда видели осветительные ракеты, то к земле сильнее прижимались. Мы брали брезент, фанеру или плащ-палатку, ползли, когда нет артиллерийского обстрела, и по звуку, если кто-то тяжело дышит или стонет, определяли, есть ли раненые. Клали их на брезент или фанеру и тянули в подвал. Те же, кто не мог сигнал голосом подать, соответственно, погибали. Запах стоял ужасный!

Наутро мы видели, что весь берег усыпан трупами людей и лошадей. Пшеница горит. Рядом с ней мельница была как раз. Зловоние ужасное! Но постепенно человек ко всему привыкает.

– Где у Вас наблюдательная позиция была?

– На берегу в окопе. А потом, когда мельницу наши войска освободили от немцев, поступил приказ: переправить наблюдательный пункт на мельницу. И вот я оттуда наблюдал (с высоты примерно четвертого этажа), причем не в бинокль, а в перископ. А снайперов немецких было очень много. Если бы я, допустим, поднял голову выше подоконника, то снайпер бы сразу меня убил. Такой случай был. Прислали нам пополнение. И вот заходит ко мне разведчик, а я ему: «Ложись!» Не успел я сказать, как снайпер в парня уже попал.

Когда солнце ярко светило, немцы замечали оптическое стекло и обстреливали сразу мельницу. Стены толстые были, снаряды их не пробивали. А вот один однажды смог влететь ко мне в окно и взорвался за стеной. Меня даже слегка контузило. Где-то неделю я был в медсанбате, и отошло. Легкая контузия. Голова болела, а говорить мог.

– То есть Вы огнем перекрывали площадь 9 января?

– Да, атакующего противника уничтожали. В ста метрах от нас, от мельницы, был Дом Павлова. С одной стороны наши дома находились, а с другой стороны – немцы.

– А вши были?

– Эпидемий не было, а вшивость сильная была. Ой, страшно вспоминать, особенно в паху. Помню, солдаты спорили на сто грамм, что один на ощупь вынет десять вшей.

Даже летом были вши. Мы ведь двести дней, что там были, не мылись, а только меняли белье. Правда, часто. Нам на лодке привозили. И летом, и зимой были рубашки и кальсоны вместо трусов. Мы переодевались, вшивое белье складывали в мешок, и его отвозили. Но на нас-то вши оставались. Они еще быстро размножаются, а мыться негде. Не то что полностью, а просто руки с ложкой невозможно помыть было, потому что водопроводная сеть в городе полностью разрушена. Бывало, разводили костер в подвале, чтобы немцы не увидели и стрелять не начали, снимали гимнастерку и трясли над огнем, а вши туда летели.

Но с питанием у нас хорошо все было. Вот у нас, у разведчиков, особая норма была, больше, чем у других. Даже масло получали, шоколад. Связистам их не давали. Огневики на том берегу вообще одним жидким пшенным супом питались. Голодные были, трудно. Некоторые просились в разведчики для того, чтобы поесть досыта этой каши, которую варят. Нам еще табак давали гвардейский. Пехотинцы получали махорку: моршанскую или кременчугскую. И то перед наступлением немножко и все. Если сегодня наступления нет, то и махорки тоже нет.

Сто грамм давали каждый день. Только в Сталинграде. Вот некоторые думают, что сто грамм давали везде, но нет. В Сталинграде закончили, на Курскую дугу переместились, а там уже не выдавали нам. Я дошел до Польши с боями. Курская дуга, Украина, Молдавия, Румыния, Польша. Два года был на фронте. Больше нигде сто грамм не давали. Но я не пил. Командир взвода, помню, был любителем выпить. Он говорит: «Давай ты мне водку, а я тебе шоколад». Однако со временем и мне пришлось пить.

– Как был занят Дом Павлова?

– Я же и самого Павлова знал. При мне его ранило. Надо сказать, что ему повезло. Ранение было легким. Он даже сам дошел до перевязки, потом на тот берег переправился. Он даже в боях больше не участвовал. Уже после войны надо было кому-то Героя присвоить. Вот Чуйков ему и присвоил, а там фактически все герои были. Уж если присваивать, то всем.

Дом Павлова, значит, находился в ста метрах от мельницы. Был промежуток, который оставался нейтральной зоной, но она большое значение имела, потому что обзор хороший во все стороны давала. И даже не Родимцев, а Чуйков (командующий, знающий обстановку) приказал занять этот дом. Он был жилой, назывался Дом специалистов. Там богатые люди жили. Когда людей эвакуировали, солдаты видели роскошные квартиры, одежды, обстановку. Помню, как-то ночью заходим тихо-тихо, чтобы немцы не услышали, открываем шкаф в одной из квартир, а там костюмы, одежда, сундук. В общем все осталось на месте. И все такое хорошее! Одежда, обувь и обстановка была отличной. Пианино там, патефон. Единственное, что мы притащили, – патефон с пластинками. Мы в подвале этого дома иногда заводили его в перерывах между боями.

И вот приказал Родимцев командиру 42-го полка занять этот дом. А есть там немцы или нет – еще неизвестно. Подход был от мельницы до дома – сто метров. Только ж по-пластунски двигались: никаких траншей не было. Командир роты вызывает сержанта Павлова, который был командиром отделения, говорит ему взять с собой пять солдат. Задача – ночью пробраться в этот дом. Они проникли в подвал. Зашли, а там, конечно, полная темнота. Слышат разговор, речь. Речь русская: женская, мужская – значит в подвалах были еще жильцы некоторые. Кто-то эвакуировался, а они не захотели. Так многие мирные жители поступали. Там даже женщины и дети были, правда, немного. Командир-сержант расставил двух солдат, а сам спросил у женщин, есть ли немцы. Они ответили, что в конце подвала слышали немецкую речь, несколько слов. Ну, солдаты с Павловым туда прошли. Тоже говор услышали. В одном из отсеков дверь была. Открыли. Света, конечно, нет, но свои фонарики были. Приготовили гранаты и автомат. Договорились: Иванов открывает дверь, а Петров и Сидоров, как говорится, бросают гранаты. И автоматы готовят! Когда приоткрыли дверь, увидели человек пять немцев. Они сидели за столом, играли в карты, а на столе шнапс был. Наши сделали все, как и договаривались, но один немец все-таки жив остался.

К утру немцы узнали, что русские вошли в дом, стали проводить атаку за атакой. А к сержанту пополнение уже прислали. Целый взвод, включая пулеметчиков. Вот как раз там лейтенант Афанасьев, командир взвода пулеметчиков, был со своим станковым пулеметом «максим». И немцы в атаку пошли. И вот с каждым днем наших солдат все больше и больше становилось. Здесь целая рота встала и ПТР – противотанковые ружья.

Примерно на третий день командир батареи вызывает меня. Он тоже находился на мельнице в подвале. Говорит мне: «Давай ты и еще один солдат отправляйтесь в разведку». А еще траншеи не прорыли. Я шел с автоматом, а связист с катушкой. Я помогал ему, потому что катушка тяжелая. Капитану Наумову доложили, что мы выдвинулись. Его, кстати, потом убило. Он герой был настоящий!

Нужно было пробраться на наблюдательный пункт чердака. У окна невозможно было его установить, потому что снайперы все простреливали кругом. Мне нужно было просверлить отверстие в чердаке, чтобы из него я мог наблюдать за немцами и корректировать огонь. Я так и сделал. Пробрался ночью по ступенькам на четвертый этаж. Связист остался на площадке. Я продолбил отверстие. Смотрю: подо мной немцы ходят. Я докладываю: «Немцы». Мне отвечают: Давай быстро подготовь данные: прицел какой, замер и т. д. А мне ни в коем случае нельзя было бросать гранату. За нами, за корректировщиками, немецкие снайперы охотились. Так я бы сам себя выдал. И вот смотрю: подъезжает кухня. Рассвело уже. Солдаты-немцы идут с котелками. Собралось их несколько человек. Я тогда передаю командиру батареи, чтобы он давал команду «Огонь!». Он передает ее связистам, а наши огневики были уже наготове. Передаем ориентиры: дальность такая-то, угол такой-то. Три снаряда – огонь! Слышу, что выстрелы наших орудий раздаются. А еще сложность вот в чем была: я должен был увидеть цель, где рвутся снаряды, чтобы скорректировать огонь. И вот я корректировал. Тут немцы узнали, что где-то поблизости сидит корректировщик вражеский. Они вначале подумали, что в трубе на мельнице. И смотрю: они огонь по ней ведут. Берут в атаку большое орудие, 80-миллиметровое, и прямой наводкой по трубе стреляют. Потребовалось им четыре снаряда. Там, конечно, никакого наблюдателя не было. И не успели немцы дать команду «Отбой!», как сбили трубы. А я в этот момент сообщил ориентиры, и наши уничтожили это орудие вместе с расчетом.

Вот так продолжалось днем и ночью. С рассветом в небе полностью господствовала немецкая авиация, нашей почти не было видно. Они свободно летели на низкой высоте, один за одним, бомбили, улетали. Затем следующая партия. Наших зенитных орудий там не было. Они находились за Волгой. Причем таких, которые могли бы атаковать низко летящие самолеты, у нас не было. Пулеметы зенитные вообще только на Курской дуге появились. А под Сталинградом открывали огонь из винтовок, ручных пулеметов, но бомбардировщики бронированные были, их не пробивало. И вот самолеты летали и бомбили примерно час, затем улетали, немцы открывали артиллерийский обстрел по нашим, потом начиналась артподготовка. И вот так несколько раз в день повторялось. Налет авиации, артобстрел, атака.

Через некоторое время мы прорыли траншею. Дней через пять, ночью. Саперы и инженеры этим занимались. И вот прямо скажу, что командир батареи побаивался, не решился идти до Дома Павлова от мельницы ночью.

Затем немцы все-таки засекли, что здесь, на чердаке, корректировщик. И примерно через две недели после того, как открыли огонь, ранили разведчика Жижнова, его смена была. В отверстие попал осколок снаряда. Правда, ранение было легким. Ему оказали помощь, потом отправили в медсанбат. Стену немцы полностью разрушили. И вот уже после войны даже, когда я ездил на встречи в Сталинграде, обращал внимание на Дом Павлова. Он сохранился, ремонт только сделали. Стены остались, а крышу восстановили. Вначале он опять был жилой, потом там организация какая-то расположилась.

В доме много женщин помогали детям. Кормить их было нечем. Воды не только нашим, но и немцам не хватало. И вот однажды смотрю: целая толпа, человек около двадцати женщин с коромыслами, с ведрами от немцев идут к нам днем. Причем немцы не стреляют. Конечно, идут ясно куда, – на Волгу, за водой. Ну, что делать? Пропускаем. Мы, конечно, по своим не будем огонь вести. Вот они ушли, а у нас была мертвая зона. И вот раз! – в нее мина немецкая прилетела. Оказывается, немцы с этой толпой женщин, которые за водой шли, корректировщицу-шпионку отправили. Она все смотрела и передавала им. Потом Чуйков приказал женщин этих обратно не отпускать. А в армии приказ – закон, тем более командующего армией. В следующий раз женщины бросились в слезы: «У нас там дети не кормлены, не поены». Ну, что мы можем поделать? Мы говорим: «У нас приказ». Под силой оружия. И до ночи они там, конечно, сидели под охраной, чтобы никто не убежал, не сбежал, потому что они были шпионами, их немцы использовали.

Ночью катера ходили, только одна переправа работала, 62-я. В Сталинград везут пополнения, боеприпасы, самое необходимое, а из Сталинграда обратно на тот берег – только тяжелораненых. Легкораненых лечили тут же на берегу. Там был медсанбат. Неделя-две, рана заживет, и опять в бой. Погибло очень много гражданских людей во время эвакуации. Немцы Волгу минировали. Мины речные на парашютах сбрасывали. И вот если теплоход этой мины касался – взрыв. И, конечно, все погибали: женщины, дети, старики. Все, кого эвакуировали. Трудоспособных не перевозили. Все на защиту. А некоторые говорили: «Мы здесь родились, мы здесь умирать будем, мы никуда эвакуироваться не будем». В землянках жили даже с детьми. На моих глазах мать двоих детей, которая пошла за водой, снайпер немецкий застрелил. Она жила в землянке недалеко, под берегом. Дети плачут, бегут… Тяжелая картина.

Как-то ночью нам захотелось приключений. Мы узнали, что неподалеку банк есть. Значит, пошли с одним разведчиком туда и нашли ящик с деньгами. А куда их положить, деньги эти, наши советские? В противогаз. А, благо, что противогазы мы не выбросили, хоть и поступил приказ их снять. Вот мы противогазы набили деньгами. Приносим их. Сколько тысяч не знаю. Зарплату у нас там никто не получал. Деньги совершенно ничего не значили.

– Что сделали с деньгами?

– В карты проиграл.

Мы патефон притащили в Дом Павлова, пластинки. Как сейчас помню, что, когда затишье, патефон включали. Все в одном подвале сидели. Спали на пуховых перинах. А где мы их взяли? Вот ночью, я уже говорил, что все с квартир: перины, кровати, патефон – мы перетаскивали к себе. Подвал большой у нас был. Там и пехотинцы, и мы, артиллеристы, сидели. Раздеваться перед сном нельзя было. Ни шинель, ни сапоги – ничего с себя не снимали. Рядом клали только лишь автомат, гранаты.

Помню, как-то с поста сменился, пошел в подвале кашу варить. А тут немцы в атаку пошли. Забыл про эту кашу. У меня автомат ППШ был, гранаты. Тоже пришлось участвовать. В атаку, правда, не ходил. Я разведчиком был, а в атаку пехота шла.

– А как Вы быт обустроили?

– Вот я вспоминаю, кто мог, пел тихо, а иногда и громко. Мы слышали, как немцы на губных гармошках играли. Даже ночью. Было это зимой, когда морозы начинались. Перед Новым годом нас предупредили: Смотрите, Новый год будете встречать – немцы в атаку пойдут. А мороз сильный-сильный был, зима очень холодной как в 1941-м, так и в 1942-м оказалась. Волга замерзала полностью, машины через нее ходили.

Выставили мы усиленное наблюдение. Немцы локализовались в молочном доме. Играли на гармошке, и ни единого выстрела не раздавалось. Наоборот, самая спокойная ночь была именно новогодняя. Немцы песни поют, и вдруг я слышу речь. Они русских называли «Иван», а мы их называли «Фрицами». Слышу: «Иван, давай менять автомат на шапку». У нас-то, у сержантов, и полушубки были, а у солдат, правда, пальто или телогрейка, ватные брюки. А Гитлер же приказал к сентябрю Сталинград занять. И парад там готовился. Поэтому они только в пилоточках пришли.

Иногда нам было лень бежать на Волгу за водой. Сил не было. Поэтому мы ходили к круглому котловану, метров пятнадцать диаметром, недалеко от Дома железнодорожников. До Волги-то идти прилично нужно было. А я знал, что в котловане можно взять воду. Одна часть котлована с нашей стороны была, ближе к мельнице, а другая часть – со стороны немцев. Я нашел ведро, три ремня связали солдатских. Как раз моя очередь была солдат водой обеспечить. Пополз я к котловану. Слышу немецкую речь. А ночь темная-темная, пасмурно. В светлую ночь, конечно, я бы не смог все это провернуть. «Ну, – думаю, – все-таки подползу. Они, может быть, меня не увидят». А оказалось, что они тоже за водой пришли. И получилось так, что я слышу их, они слышат меня, но никто из нас огонь не открывает. Я набрал воды и утащил с собой. Половина уцелела. Ох, солдаты набросились, голодные, пить хотят. Я тоже попил. Но чувствуем, что привкус какой-то неприятный. А когда 2 февраля все закончилось, мы пошли по немецким подвалам. Съели оставшиеся консервы и решили чая попить. Я пошел к этому котловану, подхожу, заглядываю, а там трупы на дне – наши и немецкие. Но вот тогда никакой болезни у нас не было.

– Расскажите, как Вы ходили в атаку на Дом железнодорожников.

– Он был даже опаснее, чем Дом Павлова. Дом Павлова все-таки в глубине находился, до мельницы метров сто и до Волги метров двести. А Дом железнодорожников стоял на самом берегу. По-моему, двух- или трехэтажный прочный каменный дом. Он имел большое значение для зрительного обзора и обстрела. И вот как-то решили мы к этому дому пробраться. Немцы хорошо укрепились, организовали круговую оборону. Но наши саперы, наверное, неделю рыли подземный тоннель к этому дому. Даже мы об этом не знали. Все было в строгой тайне. Тоннель вел в итоге к подвальной стене этого дома. Там мы намеревались положить взрывчатки, чтобы по команде можно было взорвать дом, а наша пехота затем пошла бы в атаку.

Мы знали, что командование в 10-11 дня между завтраком и обедом пустит зеленую ракету. В это время я на мельнице был, в подвале. А все, кто мог, должны были идти в атаку – не важно, пехотинец ты, инженер или связист. Артиллеристы, разведчики должны были по приказу двигаться с мельницы. Дом ведь буквально в пятидесяти метрах от нее находился.

Пускают зеленую ракету, артподготовку дали. А Дом прочный: снаряды рвутся, а стены не пробиваются. Тут саперы совершили мощный взрыв. Часть этой стены дома обвалилась. Пошли в атаку. На мое счастье, меня, представляете, только один раз немного контузило, когда снаряд пролетел, а так никаких ранений больше не было. На моих глазах столько погибло раненых товарищей…

Заняли Дом. Но в этой атаке погибли связисты Крючко, Николаев – украинец, хороший парень. Командир батареи Саркисян получил тяжелую контузию. Слух полностью потерял и речь потерял, но двигаться мог. Я остался жив. Потом командира батареи на тот берег ночью на лодке переправили. Дом заняли, то есть приказ Чуйкова выполнили. До этого немцы из Дома обстреливали все вплоть до Волги. После занятия здания мы хоть могли подойти воды набрать и днем и ночью. Руки, ложки помыть могли.

– А немцы вели активные действия? Атаковали?

– Да. Значительно реже, но все-таки атаковали. Вот даже такие случаи были. Громкоговоритель. Выползал наш, кто понимал немецкую речь, а там: Ахтунг, ахтунг! Говорит по-немецки: Сдавайтесь, вы окружены. Обстрел ведут с пулеметов. Еще до окружения пролетал немецкий самолет и разбрасывал целые стаи листовок. На них картинка: Волга, Сталинград и русские. Якобы штыки поставили в землю и призыв: «Переходи на нашу сторону. Будешь жить хорошо. Мы тебе дадим землю, работников и т. д.». При мне только один из нас, с нашего причем взвода, помкомвзвода, старший сержант Коваленко выбрал момент и ушел к немцам. А так больше я не слышал о таких случаях. Заградотрядов никаких не было. Какие там заградотряды, когда немцы уже у Волги?! Клятву дали: сражаться до последнего. И выполняли ее. И сейчас, вот если кто был в Сталинграде, там стена бетонная недалеко от мельницы, а на ней большими буквами: «Здесь стояли насмерть гвардейцы Родимцева. Выстояв, мы победили смерть».

А вот про случай с Коваленко. Мы, кстати, тогда огонь на себя вызвали. Это было пасмурной-пасмурной ночью, еще до освобождения мельницы. Никакой артподготовки не было. Тишина, туман и дождичек такой. Вот с этим Коваленко как раз у нас был один окопчик на двоих. Сверху накрывались плащ-палаткой от дождя. Привезли нам как раз до этого сахар, продуктов целый мешок.

Я проверил автоматы, диски полностью. У них, у немцев, очень хорошие по сравнению с нашими автоматы были, да и в целом все стрелковое оружие, пулеметы, артиллерийские орудия. У немцев были самолеты лучше. Нашей авиации там мало было. Немцы полностью господствовали, а наши перехватили господство только на Курской дуге в 1943 году.

Так вот, значит, диски я проверил. Думаю, лягу отдохнуть. Не поспишь ведь, когда с наблюдательного пункта смотришь. Только я прилег, даже еще не успел заснуть, слышу немецкие автоматы огонь ведут. По выстрелам, по очередям уже различал я – наш автомат стреляет или немецкий. Я выглянул из окопа, смотрю: тут уже немцы. В темноте все-таки различаешь силуэты какие-то. Я говорю: «Сержант, давай! Немцы! Выскакиваем!» Мы только успели выскочить с автоматами, мешок остался. Уже не до него было. Ну, куда? А, конечно, ближе к Волге: больше бежать уж некуда. Я свой автомат глянул – диск пустой. Как же так?! Я ж всегда проверял. Гранаты, оружие – это самый близкий товарищ на войне, как говорится. Врасплох застали нас. Наше боевое охранение, видно, проспало.

Тут немцы уже прямо к Волге подошли. И вдоль нее начинают стрелять. Связь еще работала, потому что в одном окопе был Николаев, связист. Командир тогда приказывает, чтобы огонь по нам вели. Огонь на себя. Не успел он дать команду, как наша батарея открыла огонь. Если бы мы не вызвали огонь на себя, то пехота была бы просто бессильна со своими пулеметами и автоматным огнем. Короче говоря, немцев отбросили обратно на свои позиции.

Тут рассветать стало. А диск без патронов, гранат нет, и мы вдвоем с Коваленко бежим. Упали. Смотрим: следом немцы бегут, буквально в двадцати пяти метрах. Пьяные уже фрицы, как сейчас помню. Бегут, уже чуть не падают, что-то кричат. «Ну, – думаю, – возьмут в плен в лучшем случае. А в худшем – просто расстреляют». Они обычно фонарик направляли на окоп и очередь пускали. Санинструктор у нас вот таким образом погиб: не успел выскочить из окопа. Так вот я вижу, что они все ближе и ближе, и говорю: «Бежим!» Коваленко отвечает: «Не пойду. Остаюсь здесь, в окопе». Я думал, он побоялся. А я нет. Я был физически хорошо развит. Короче, выскочил из этого окопа, чуть дальше пробежал. Затем наши произвели артподготовку на себя. Отбились и в контратаку. И я стал возвращаться уже обратно вместе со всеми. И вот я иду мимо этого окопа, где Коваленко оставил. Смотрю: нет его. Везде кругом убитые лежат, раненые, а Коваленко моего нету. Куда он делся? Значит, я делаю вывод: диск разрядил он непосредственно до этого, он знал про эту атаку, наступление. Ну а куда мог деться диск с патронами?! Так его и не нашел ни среди убитых, ни среди раненых. Ни слуху ни духу. Прохожу мимо, подхожу к своему окопчику, где Николаев-связист. Смотрю: он жив, но уже еле дышит. Просит: «Воды». Сам он пить уже не мог, поэтому я ему из фляги в рот полил воды. И буквально через несколько секунд он скончался.

Был я даже однажды под обстрелом своей «катюши». Они стояли на той стороне Волги. И вот это было днем в окопе, под берегом. А там почвы песчаные. И заиграла «катюша». А когда «катюша» заиграет с того берега, мы даже радовались. Для немцев это было горе, для нас – радость. И смотрю: снаряды летят. Слава богу, что я был в окопе. Я сразу понял, что сейчас будут рваться снаряды наших «катюш». Я лежал. Конечно, стены окопа обвалились, и на меня земля посыпалась. Мое счастье, что хоть рот не засыпало. Я хочу сделать вдох, но не получается: все сдавлено. Хорошо, что были там недалеко наши солдаты. Видно, заметили, что мой окоп завалило, и давай кричать: «Давай быстрее откапывать Потанского!» Откопали.

– А вот как потери людей, сослуживцев воспринимались?

– Во-первых, учета никакого почти не было, прямо вам скажу. Это зависело, конечно, еще от командиров. Вот у нас, если кого-то убило или ранило, мы сразу сообщали родственникам, родителям. Многие солдаты специально носили на шее медальон с адресом родителей на случай, если погибнут. Я такой не стал надевать, потому что слышал нехорошую такую присказку: кто носит медальон, тот обязательно погибнет.

Вот как мы Крючко хоронили. Выкопали окоп типа могилы, завернули солдата в плащ-палатку и засыпали. А командир полка узнал, что убило Крючко, и приказал выкопать его и на том берегу похоронить со всеми почестями. Так и сделали: выкопали его ночью, на лодку положили, перевезли. Ему гроб сделали, новое обмундирование надели и по всем правилам в могилу отправили. Ее выкопали возле какого-то дома в саду. И там, значит, похоронили.

Плохо велся учет погибших. Командиры ведь могли сказать: «Если убит, напиши, что пропал без вести». Бывало, что времени не было или бумаги, чтобы написать письмо. Вот до чего доходило.

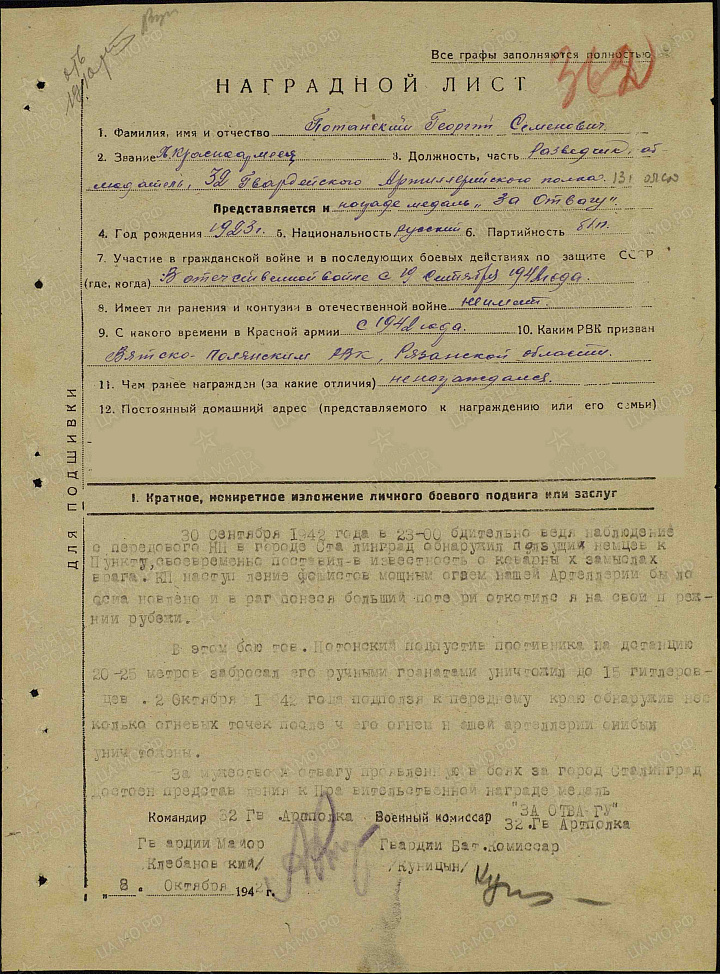

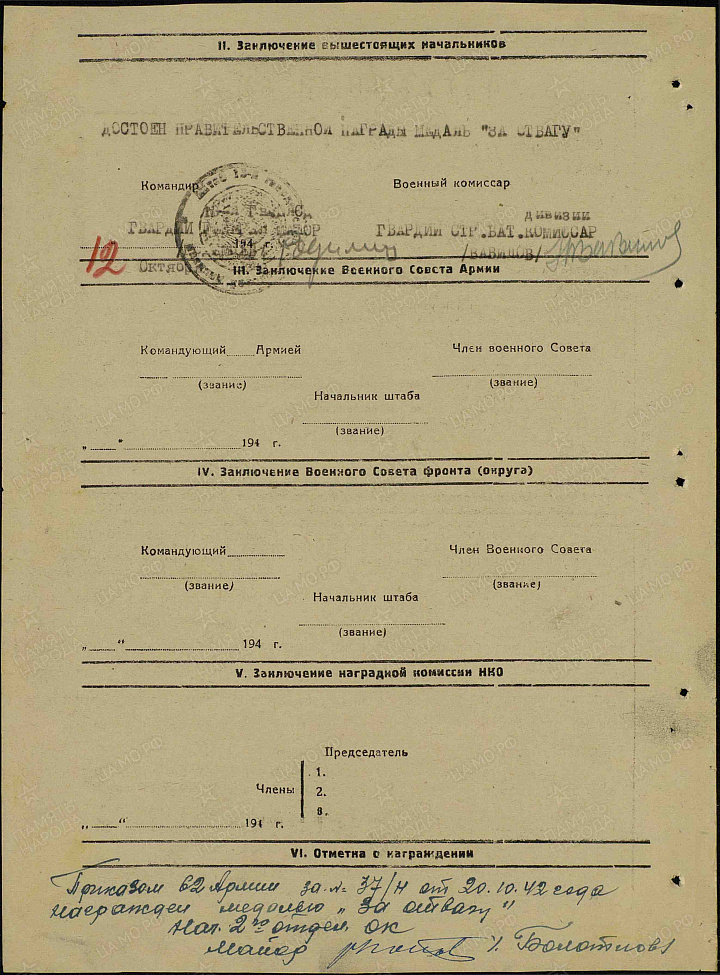

Медаль «За отвагу» мне вручил за Сталинград сам Чуйков. Вот говорю своим знакомым-ветеранам об этом, а они не верят. Как докажешь? Да и не буду я доказывать. А вот за что мне ее вручили. Сержанты мной не командовали, они уже знали: Потанский – курсант, но у него знаний больше, чем у офицеров. Командир батареи вызывает, говорит: «Потанский, вот ты из 32-го полка солдат. К тебе придет один (фамилию сейчас не помню), вместе пойдете на КП Чуйкова». Командный пункт был недалеко от 62-й переправы. Я знал, что под берегом надо было идти. Все командные пункты в то время находились там: и Чуйкова, и Родимцева… Даже если бы бомба попала, то они бы выдержали, потому что очень прочными были их строения.

Вот мы пошли осторожно. Как только ракета осветительная взлетала, ее только-только выпускали, мы сразу ложились. Если не успел упасть, то непременно будешь убит снайпером. Потом вставали, дальше шли. А потом все-таки немцы засекли нас. Не знаю как. Вдруг откуда-то с ревом мина летит из миномета. Когда мина летит, падаешь, конечно, сразу. Когда бомба летит, ее тоже видно. Уже знаешь, куда она упадет. Ждешь, пока пролетит. А тут ночь. Не видно ничего. По звуку определяешь, что она где-то близко разорвалась. Смотрю: вроде ничего. Пошевелился: ничего, нет осколков. Приподнимаюсь, смотрю: сосед лежит. Его насмерть накрыло, а я остался жив. Ну что делать? Я ему помощь какую мог оказать? Тем более он мертвый. Я взял у него в карманах красноармейскую книжку. Ну, куда? Приказ – надо идти к Чуйкову, на КП, за медалью «За отвагу».

Дошел. Докладываю часовому. Он обо мне сообщает. Выходит Чуйков. Правда, не один, а с тремя ординарцами. Они – маршалы, генералы – не носили ни погоны, ни звезды, ни ордена. Скрывали все это, а он носил. Поздравляет меня: «Вот, товарищ Потанский, за хорошие работу и боевые действия награждаю Вас медалью “За отвагу”». Сам лично вручил Чуйков. Потом я ушел. А медаль «За отвагу» солдату тогда получить было равносильно, что сейчас Героя.

А был на моей памяти еще один эпизод. Отправили меня, значит, в разведку. Затишье: нет стрельбы ни со стороны наших, ни со стороны немцев. Ночь. Саркисян, командир батареи, говорит: «Слушай, Потанский, давай проверь, есть ли там впереди нас немцы». А нам на каждый вечер, на каждую ночь выдавали пропуск – секретный пароль. Но тут он меня посылает, не сказав вот этого пароля. Я отправился исполнять приказ. Метров тридцать-пятьдесят мне нужно было ползти. Когда ракета взлетает, замираю, лежу. Подползаю до нужного пункта, слышу: Стой, кто идет? Это наше передовое охранение. Я отвечаю: «Свои». – «Пропуск». Я говорю, что артиллерист, меня командир батареи отправил. Хорошо, что этот парень русским сержантом оказался, а не нацменом (узбеком). Он, вижу, поверил мне или, может быть, знал меня (я ему свою фамилию назвал). Говорит мне: «Подползай. Давай автомат». Я ему автомат отдаю. Он забрал его: «Давай, спускайся в окоп». А там он наготове держит свой автомат. Продолжает: «Пошли, иди вперед!» По окопу повел меня к Наумову. Заходим к нему, а он: «Потанский, а ты как сюда попал?» Я говорю: «Товарищ капитан, меня Саркисян послал». – «Зачем?» – «Да вот узнать, где тут немцы, где наши». Наумов берет трубку. Саркисян поднимает, а Наумов ему матом: «Что ж ты посылаешь в разведку и не сообщаешь секретный пароль?!» Ну, тот извинился. Вот такой был случай.

– А самого Павлова Вам удалось хоть раз увидеть?

– Да. Помню, что в Доме Павлова стояла железная печка. И Павлов там тоже присутствовал. При мне его ранило. Надо сказать, что ему повезло.

– Когда началось контрнаступление 19 ноября, бои в самом городе шли?

– Да. До самого 2 февраля. 19 ноября сомкнулось наружное кольцо. Всего было три кольца. В Сталинграде – два или три. Они до конца сопротивлялись. В атаку ходили, но мало. В основном вели оборонительные бои. Немецкая авиация летала, бомбила.

– Вы так ни разу на левый берег и не попали?

– Нет. Туда только тяжелораненым можно было попасть, а легкораненых отправляли во фронтовой медсанбат под берегом, что размещался в большой землянке. Полечат недельки две, раны затянутся – опять в бой, в атаку.

– На огневых потери были?

– Были. Из-за немецкой авиации в основном и ее бомбежки. Самолеты летали на низкой высоте. Даже «мессершмитты» обстреливали. Был случай на левом берегу, что всего один солдат шел по степи с термосом. «Мессершмитт» увидел его и по нему одному вели огонь! В общем, потери были, но небольшие.

– Было такое у Вас в Сталинграде, что передовая – это передние окопы, а сто метров – и уже тыл?

– Нет, это одно и то же. Метров триста – уже был тыл. Бой в городе, или бой в степи, или бой в лесу – тоже разница. Например, в Сталинграде я на НП, а командир взвода, лейтенант, и командир батареи – в тылу. Они в Дом Павлова не лазили, не смотрели, не корректировали. Сидят в карты играют.

– Вы говорите, что не было газет. Вообще вы получали какую-нибудь информацию о том, что делается в мире, что на фронтах происходит?

– Только за счет общения. Солдаты, командиры по телефонам сообщали.

– Политруки были?

– Да. Был в батарее хороший политрук, замечательный старшина. Он заместитель командира батареи по политчасти. Душевный такой был. Письма посылал родственникам, когда кого-то убивало.

– Этот случай СМЕРШ не разбирал?

– Разбирал…

– Если все время ползком передвигаться, то одежда должна мгновенно разрываться, изнашиваться быстро?

– От мельницы до Дома Павлова сто метров было. Первый день ползком, а потом прорыли траншею. На разорванную одежду как-то не обращаешь внимание, иногда шинели мокрые, как будто так и должно быть. Человек ко всему привыкает.

– А расскажите, как Вы встретили капитуляцию?

– 2-го февраля. Ну, историю пересказывать не буду… Гитлер в Виннице находился, как раз к параду готовился. А я в это время был на мельнице. Стояла ночь. Вдруг рев моторов самолетов. Смотрю: самолеты летят с нашей стороны на сторону немецкую. Я еще даже не поверил, думаю: «Неужели это наши самолеты?» Откуда они взялись? Их не было никогда. Они целый час бомбили, все дрожало. Я быстрее в подвал забежал, потому что думал, что и мельница обвалится. Артподготовка плюс артиллерия… Целый час долбали. Потом наступило затишье, и ни одного выстрела, ни одной бомбы. Тишина полная. Аж не верилось после всего того шума. Я сразу догадался, что, значит, это, видимо, капут немцам.

Поднимаюсь из подвала, смотрю опять в перископ. Ни наших, ни немцев – никого не видно. А там все заминировано на площади фашистами. Потом смотрю: один солдат, даже, скорее всего, инженер, пошел к немцам. Видно разминировали все, проход уже сделали. Я говорю командиру: «Товарищ капитан, разрешите сходим, посмотрим». – «Смотрите осторожно!» А мы вот почему хотели пойти. У нас прикурить спичек не было, бумаги, чтобы свернуть папироску. А у немцев в ранце можно было поискать. Я, правда, не лазил. Некоторые солдаты и с мертвых снимали, но я – ни в коем случае. А вот у живых доставал и бритвочки, и зажигалки, и портсигары, и иголки. Не то что у нас там: три сухаря если есть, то хорошо. Так вот думаю: не мы, так другие все заберут. Мы-то хоть не обижали немцев, а были и такие, что на пленных руки поднимали. Но это в бою надо. Нельзя быть воином, если ты на пленного руку поднимаешь. Поэтому немцев мы не обижали . Заходим в подвал. Вот они сидят все в одной куче. Оружие, карабины, автоматы, пулеметы – все вместе сложили. Кто в платках (вот как показывают в кино. Единственную правду показали, а так работники кино не могли работать в тот период. У меня даже не было возможности сфотографироваться). И вот кто одеялами укрылся, кто чем. Тогда спрашиваем: «Фриц, кто может по-русски?» Немецкий я учил, но плохо. Кто-то отзывается. Тогда я: «Давай команду, чтобы выходили. Давай команду, чтобы построились». Потом их, пленных, увозили.

Так вот машин немецких полно вокруг, а шоферов нет. А Волга замерзшая. Так командиры пленных немцев, кто может мотоциклы водить, как шоферов использовали. Начали перегонять машины через Волгу по своим частям. Потом пришел приказ всю технику сдать. Даже не то что технику, а оружие: автоматы у них хорошие, парабеллумы. Очень много было техники. Бутылочку нашли шнапса. После этого мы выпили, и я пошёл за водой, помните? А там трупы.

– Что делали с нашими убитыми и ранеными?

– Днем нельзя было ползать, потому что тут и наши, и немцы. Площадь 9 января, сейчас – площадь Ленина, была усеяна трупами. Мы даже прятались за ними иногда. В светлое время нельзя ни раненых, ни убитых подбирать. Вот некоторые девушки говорят: «Я десять человек вытащила с поля боя». А там с нами вообще не было медсестер-женщин. Медбратья были. Мужику и то трудно было ползать. Я ей прямо говорю, что врет, и там женщин-медсестер не было. Может быть, при штабе у Чуйкова, в бункерах и были, а в траншеях не было. Чтобы вынести раненого, надо силу иметь. Это не каждый мужчина может. Даже в литературе можно иногда встретить такую ерунду.

А убитых сколько было! Ногой было ступить негде: наши, немцы – все вперемешку. Саперы все разминировали, два человека собирали трупы: отдельно немцев, отдельно наших. Рыли мы рвы и туда их складывали. На Мамаевом кургане нашей дивизии одна могила, у Дома Павлова тоже. На самом деле там весь город стоит на костях.

А немцев бросали в кучу, как дрова. Обливали бензином и сжигали. Почему? Чтобы не было эпидемии. Родимцев разрешил использовать немцев шоферами. И вот по замерзшей Волге не то что машины, даже танки ходили. Потом приказали машины все сдать.

– Вы воевали с 1942 по 1944 год. Немец 1942-го отличался от немца 1944 года как солдат?

– Мне кажется, не отличался. Такие же они были упорные. Надо сказать, что немцы воевать умели. Румыны, поляки у них были. Румын мы называли «мамалыжниками», итальянцев – «музыкантами», венгров – «мадьярами». Их немцы использовали на второстепенных участках, подальше от переднего края. На Украине в основном эссэсовцы. В атаку идут пьяные, их бьют, а они все равно идут.

Немцы подготовлены были хорошо. Я тоже был подготовлен хорошо, даже физически, потому-то я и выдержал два ранения, выжил, выплыл, не утонул, знал, где проползти. Надо было, чтобы солдат и сам по себе хорошо был подготовлен.

– Вы ветеран Сталинграда по количеству дней, проведенных там. Была ли такая ситуация, что, допустим, приходит пополнение из тридцати человек и десять человек старой группы, а через несколько дней из этих тридцати человек никого нет, а старая группа так и остается? Были ли люди, которые лучше адаптировались, и все время была более-менее стабильная группа?

– Да нет. Прямо надо сказать – судьба. Судьба человека. Даже такой случай вот был. Однажды после боев под берегом кашу с одним разведчиком сварили в одном котелке на костре. Концентрат быстро закипел, две минуты и готов. Это еще было до холодов. Лежим на животах и с одного котелка едим. Вдруг летит мина из миномета. Уже по звуку определяешь, где взорвется. Примерно в метрах пяти от нас. Боли нет. Смотрю: этот солдат лежит. Котелок с кашей пробило. Я его толкаю, а он мертвый. Мина как раз разорвалась около него и весь лоб ему срубила. Что делать? Есть хочется. А тут жара, сентябрь месяц, мух много. Беру ложку, сверху копоть снял и хоть голод утолил. Его похоронили по-человечески: вырыли окопчик, в плащ-палатку завернули.

– Из тех десяти человек, кто выплыл, сколько вернулось на левый берег?

– Никонов, Жижнов, я. Связисты Кричко и Николаев погибли. Николаев был из Горьковской области. Кричко из Украины. Мало осталось.

– После Сталинграда дали отпуск?

– Отдохнули, помылись, привели себя в порядок. На том берегу – Красная Слобода, какое-то время жили в домах, ночевали. Бань не было. Фронтовая бочка: круглая, железная, на камнях, костер, сверху плащ-палатка. Прожарка. Хороший и простой способ. Помылся, белье прожарили, уже не вшивое, а то и чистое дадут. Вот так эту вшивость и ликвидировали.

– А как Вы относитесь к приказу № 227? Как вам его зачитывали?

– За нашей дивизией заградотрядов никогда не было. Такого, чтобы убегали или отступали, не было. Еще мое счастье, что я в окружении даже не был, не приходилось бывать. Не видел, чтобы кого-то расстреливали. Были случаи, говорят, что кого-то там расстреливали на поле боя, непосредственно без суда, без следствия. Но я не видел такого.

Вот эта дивизия Родимцева… Чем Родимцев славен, так тем, что он Героя получил дважды. Первого за Испанию – за то, что дивизия никогда не отступала.

– А вот было у Вас ощущение в Сталинграде, что могут сбросить в Волгу?

– Я прямо скажу, что как-то об этом не думал. Было ощущение, что или ранит, или убьет. А того, что в Волгу сбросят, такого что-то не было.

– Вот Вы встречались с Чуйковым, видели его. Какое впечатление он на Вас произвел?

– Простое. Он много со мной не разговаривал. Поздоровался, поблагодарил. Спросил: «Письма получаешь от родителей?» – «Получаю». Отец у меня был, от него получал. Хорошее у меня о Чуйкове впечатление было. Он авторитетом у солдат пользовался. Боевой генерал был. Родимцев тоже. А это много значит. Тот командир хороший, что пользуется у солдат авторитетом.

– Что Вы думаете насчет Сталина? Что Вы тогда думали о нем?

– Тогда была вера в Сталина. Он был как Бог для народа. Я помню со школы его портреты и песни. А вот сейчас у меня уже другое мнение о нем. Он все-таки плохо подготовил страну к войне. Он не думал, что будет, не думал, что Гитлер нападет и т. д., хотя разведчики ему все докладывали. Вот отсюда такие огромные потери. А если бы была нормальная подготовка, мы бы до Волги не допустили бы немца. Немцы не дошли бы… Немцы проиграли бы. Но тогда у меня не было сомнений, что Сталин действует правильно. Почему не было? Потому что мы верили газетам. А сейчас я начинаю понимать, что он допустил три ошибки. Первая – с сельским хозяйством. Он допустил большую коллективизацию, посчитал кулаков врагами, хотя они были самые большие труженики в сельском хозяйстве. В Сибирь их ссылали, уничтожали. Вторая ошибка – лагеря. Рассказал анекдот, что-то другое сказал – без суда, без следствия в лагеря. Люди действительно ни за что страдали, а не то что бандитами и ворами были. И он это допускал. Говорят, что не он за этим стоял, но не важно, даже если Берия, Ворошилов. Кто бы ни был – отвечает Сталин прежде всего. И третья ошибка, по моему мнению, в том, что он плохо подготовил страну к обороне.

– Как думаете, что позволило устоять в Сталинграде Вам? Чувство братства по оружию или вера в победу?

– Любовь к Родине. Но у всех по-разному. Меня мотивировало то, что я видел, как противник начал топтать нашу землю, как немцы жестоко расправлялись с нашим народом на оккупированных территориях, сжигали, вешали и т. д. Мы к пленным немцам гуманно относились, а они, немцы, к нашим очень жестоко, убивали…

– Отношение к противнику какое было? Ненависть была?

– Как к противнику. Не как к человеку, а как к противнику. Я в бою был. Мне не жалко. Если я подбил танк – я радуюсь. Если атакующие захлебнулись – я радуюсь. Но если мы не в бою, а с пленными имеем дело, то у меня рука не поднималась на человека. То есть в бою он противник, а так – человек.

– Изменились ли Ваши ощущения после Сталинграда? Появилась большая уверенность, что мы сейчас точно разобьем немцев?

– Да, уже точно осознали, что победа будет за нами. Сталинградская битва – это перевес инициативы на нашу сторону, на сторону Советского Союза. А уже после Курской битвы зародилось полное ощущение, что мы победили. После Курской дуги немцы сопротивлялись жестоко очень, отступали не просто так, а с большими боями, трудными… Бои порой были даже не легче, чем сталинградские. Правда, в Сталинграде это все продолжалось двести дней и ночей, на этой узкой полоске. Не умыться, чай не попить. А на Курской дуге уже простора больше стало, воевать легче. В степи легче сражаться, чем в городе.

– В чем особенности городского боя?

– В городских боях высок фактор неожиданности, снайперы больше опасности представляют. Приходилось наблюдать, как снайпер за снайпером охотится. А вот в степи опасность меньше. Там все видишь: где противник, где опасность. Тогда уже проще принимать решение.

– Карабин у Вас был или автомат?

– Когда в разведке был, там положен был автомат. А когда стал наводчиком, выдали карабин. Все в зависимости от того, какую ты должность занимаешь. На Курской дуге я стал наводчиком. После Сталинграда сделали небольшую передышку, и нас направили на Курскую дугу.

– А что было после Сталинграда?

– Курская дуга, Прохоровка. Под Курск мы прибыли в июне месяце. Вся дивизия. В Курской области есть город Обоянь. Там тоже не сразу в бой нас отправили. Немцы еще не подошли к Курску. Видно, когда стали приближаться, нашу 13-ю гвардейскую дивизию передали Жадову. До этого мы были в составе 62-й стрелковой армии. У нас учение небольшое проходило до самой Курской битвы. Пехота наступала, мы огонь вели по танкам. Цели из фанеры делали.

– Как готовились к Курскому сражению?

– С нашей дивизии передали в 5-ю армию генерала Жадова. Настоящая его фамилия Жидов. Дивизия была переброшена в район Курска где-то в июне или мае от Волгограда (Сталинграда). Расположились в поле, землянки выкопали, жили в палатках. Проводили там учения с боевыми стрельбами. Как раз Жадов руководил. То есть уже с настоящими снарядами. Учебные цели были из фанеры. Это очень хорошо помогло.

Огневую позицию вырыли одну только. Так на одном месте и стояли около месяца. А потом, видно, немцы начали двигаться, и наши тоже. Остановились ближе к Прохоровскому полю. Там мы выкопали одну огневую позицию. Хорошо замаскировались, чтобы с воздуха немцы меньше замечали. У них был такой самолет-разведчик «рама». Когда летит, проводит разведку, фотографирует местность.

А потом началось сражение. Какого числа точно не припомню. Окопались, замаскировались, как говорится, ждем врага. На рассвете началась бомбежка. И воздушный бой. Здесь уже в воздухе не только немцы господствовали, но и наши истребители появились. Хороший воздушный бой. Артподготовка и с немецкой стороны, и с нашей. Где-то около часа продолжалась, а потом немецкие танки с десантом пошли.

Нам сказали, что у немцев новые танки: «тигры» и «пантеры». Они их как раз первый раз применили на Курской дуге, на Прохоровском поле. Началось. Наши танки тоже пошли. И они стреляют, и артиллерия стреляет. Причем погода солнечная была, видимость хорошая. Немецкий десант на танках сидит. Потом сошли. Тут уже задача пехоты с пулеметов, с минометов стрелять. И «катюши», и штурмовики наши – «илы» (немцы их называли «черная смерть»). На этих «илах» были реактивные снаряды. Немцы даже, наверное, не ожидали, что встретят такое сопротивление. Они остановились, завязался огневой бой. И танки стреляют, и артиллерия стреляет, и пехота с пулеметов. Скажу про наш сектор: орудие, схему ориентиров быстренько сделали и прямой наводкой. Наблюдение ведем: танк ползет в нашем секторе. Подпускаешь метров на триста-четыреста. Я, наводчик, сижу у панорамы. Командир орудия, татарин Мухаметдинов, из ровика наблюдает. Командир малограмотный был. Пожилой, лет 40. Уважали его только за возраст. Мне тогда было 20 лет. А в 19 мне предлагали стать командиром орудия, но я отказался. Думаю: «Как я могу стариками командовать?!» Говорю: «Буду солдатом, наводчиком или разведчиком». Артиллерийская подготовка у меня была хорошая. Иногда приходилось заменять наводчика, когда еще разведчиком был. Однажды наводчика ранило, а тут немцы пошли в атаку. Это под Крысином было. Что делать? Я быстро к орудию и вместо наводчика. Таких солдат командиры ценили. Взаимозаменяемы мы должны быть. А были такие солдаты, что и стрелять почти не могли. Стрелять ведь – это не просто курок нажимать, а нужно еще прицелиться.

Завязался бой. Помню, один танк подбил. Я первым открыл огонь. Тут еще важно было, чтобы немецкий танк не успел первым ударить по твоему орудию: прицельная стрельба у немцев была хорошая, приборы оптические тоже хорошие были. Надо первым выстрелить и не промахнуться. Против «тигров» и «пантер» подкалиберные снаряды помогали, пробивали. Как пробил, танк остановился. Некоторые гореть начинали. В голове одна мысль: уничтожить противника.

Прошло не меньше двух часов. Потом постепенно немецкие танки стали отходить назад на нашем участке. На второй день они тоже попытались пойти в контратаку. Завязался бой. Но они нисколько не продвинулись. Да и мы не продвигались фактически, хоть и старались немцев вытеснить. Потом после этой битвы, на третий-четвертый день, наши войска пошли в наступление. Немцы стали отступать в направлении Белгорода. Там тоже шли сильные бои.

– Расскажите, как Вы стали наводчиком.

– После Сталинграда я сам попросился. Командир батареи мне пошел навстречу. Корректировщиком много уничтожил целей, а тут захотелось самому танк подбить. Командир позволил. У меня в распоряжении 76-миллиметровые орудия. Они прямой наводкой стреляли. Могли и с закрытых позиций, но это редко. Иногда, где-то в обороне только.

Полк тот же у меня остался. В своей батарее, в своем расчете. Командир орудия у нас был татарин, малограмотный, сержант. Обычно татары, украинцы очень любили командовать. Стрелять-то проще всего: нажал кнопку. А тут надо уметь навести и словить момент, потому что танк на прямой наводке – это как дуэль. Танк ползет, и ты с орудием. Или танк тебя, или ты его. Вот пять таких дуэлей у меня было.

В июле мы заняли оборону, заранее были подготовлены огневые позиции. Прохоровка, поле. Наш передний край и немецкий разделялись примерно двумя километрами. Сектор обстрела, ориентир один, другой. В этом секторе я должен вести огонь. Немцы впервые применили новые танки: «тигры» и «пантеры». В чем новизна? Наши бронебойные снаряды, которые были до Курской битвы, не пробивали лобовую часть немецких «тигров» и «пантер». Но наши ученые изобрели новый снаряд, назвали его «подкалиберный». Он маленький такой был. Вот это нас спасало.

На рассвете – немцы. Тут уже наша авиация появилась. Мы даже в превосходстве, наконец, по авиации были, потому что тут и американцы нам дали хорошие истребители. Начинается бомбежка и артподготовка. Ползут вражеские танки. Немцы пошли первыми в наступление. Ну, и наши Т-34 тоже. На моем секторе ползет много танков. На танках – десант, немецкие автоматчики. Подпускаю я его примерно метров на двести-триста. Замаскированы, конечно, хорошо орудия. Панорама ползет-ползет – бах! С первого подкалиберного снаряда стреляю и все, танк встал. Заглох. Немцы, кто жив, смотрю, уже начинают выползать – кто через верхний люк, кто через нижний. Это я «тигра» подбил.

Наш Т-34 тоже хороший танк был. С двухсот метров в лоб попадал. Можно, конечно, на пятьсот-тысячу метров, но тут рассев небольшой, а на двести-триста точно попаду. Сам знаю. Рассчитываю на себя. Промахов у меня не было. Я не то что хвалюсь, а просто рассказываю, как было. Если ты с первого снаряда пропустил… А у них прицельность, у немцев, была хорошая, они точно стреляли из танков. Если ты промахнулся, то погибал весь расчет.

Хороший был командир орудия у нас. Он сам пошел к орудию, наводчику не доверил. Но промахнулся. И немец – бах! – после выстрела и от расчета никого не осталось. Не то что целых тел: где-то кишки нашли, где-то кусок сапога, где-то щит от орудия. Больше ничего не осталось. Поэтому такая вот дуэль.

– Как получилось подбить второй танк?

– Таким же способом. В этом бою, в этот же день.

Круговая оборона. Круговой окоп. Окоп для снарядов. В расчете должно быть пять человек. Все копаем. Выкопали для снарядов, отрываем еще два ровика на два человека, чтобы могли там спать. Внизу пошире, а кверху поуже. Получается, что один наблюдает, как ползет танк, и тогда уже кричит: «Потанский! Танк ползет!» Из окопа вижу на каком расстоянии: если далеко, то еще не выскакиваю. То есть я и остальные три человека тоже. Потом все трое мы выбегаем к орудию. Где-то станину нужно подправить. Я подбегаю, быстро навожу в перекрестие, в определенный момент, когда я считаю, что нужно открыть, нажимаю огонь. Вышел, смотрю: танк остановился, башня закрутилась. Значит подбит. У немцев танки были на бензине. Это наши на солярке. Десантники и пехотинцы или убиты, или попрыгали. А тут наша пехота. Наши орудия находятся за траншеями.

Были такие случаи, что нервы не выдерживали. Мы выскочили трое, двое подбежали, а третий… Он в мирное время – геройский парень, а в бою… Но это было не в этом бою, а на Украине, в Кировограде. Танк ползет, мы подбежали, а его нет. Твою мать! А танк идет. Смотрю: командира орудия тоже нет. Лежит один и дрожит: нервы не выдержали. Я беру лопату, по заднице ему: «Вставай!» Нужно было орудие развернуть. Сил не хватает.

– Мне говорили, что у обычного орудия находилось примерно два человека: наводчик и заряжающий. Это так?

– Наводчик все время у панорамы. А заряжающий выстрел сделал по команде, затем заряжает, а третий человек как подносчик. Если, допустим, снарядов нет близко, то он подносит их ближе к орудию. Подкалиберных снарядов было у нас всего два ящика. Только для танков, только для прямой наводки, потому что наши бронебойные снаряды были бессильны.

Нужно было, чтобы танк загорелся, то есть в бензобак попасть. А бывает, что гусеницу подобьешь или броню пробьешь. Если броню пробил, то весь экипаж в танке уничтожен. А загорается танк в том случае, если бензобак поврежден. Но это не значит, что если не загорелся, то он идет. Нет. Подбитый танк уже не может больше двигаться, вести огонь. Мне могли за это Героя дать, но не дали, потому что командира не было. А он должен был это увидеть для того, чтобы я получил награду. Расчет знает, что это я подбил. А другие-то… Того же командира дивизиона или командира полка здесь, конечно, не было. Они где-то в километрах трех от нас. Первая передняя траншея, потом вторая траншея метрах в двухстах-трехстах, а потом третья траншея. Даже не траншея, а окоп, где находится командир батальона. В первых траншеях – солдаты, сержант и командир взвода. Иногда командир роты ходил в атаку, но не всегда. Был смелый. Командир батальона в километрах двух-трех от переднего края находились. А командир полка, штаб полка еще дальше – в трех-четырех километрах. Командир же моего огневого взвода был вместе с расчетом либо с одним орудием, либо с другим. Если во взводе два орудия – значит два командира.

В Сталинграде расстояние между орудиями было пятнадцать-двадцать метров в зависимости от того, какая обстановка. Для каждого отдельно рыли окопчики. А на Курской дуге расстояние между орудиями было примерно пятьдесят метров в среднем. Артиллерия опять сыграла там главную роль.

Сейчас жена Лужкова на Прохоровском поле построила хороший скотоводческий комбинат. В прошлом году мы ездили из Москвы до Белгорода специальным автобусом как участники Курской битвы. Но я вам скажу, что среди нас было два процента настоящих участников битвы максимум, а остальные так… по знакомству. Приехали мы на эту ферму. Там все огорожено бетонными заборами. Нас сводили на экскурсию. Несколько длинных коровников в таком евростиле, все автоматизировано и так далее. По-моему, чуть ли не около тысячи голов коров там. Нас попоили парным молочком. Доярки там получают большие деньги.

– Когда примерно происходил этот бой?

– Сейчас не помню в какой день. Помню, что гроза была, дождь. У нас даже одного солдата убило молнией. Командир батареи верхом прискакал на коне, а там огневые позиции (примерно с полкилометра лощина), а тут гром. Мы в окопах находились. Это было перед боем. Гром. Гроза. Плащ-палатки мокрые, шинели мокрые. Я смотрю: прискакал комбат и второй разведчик по фамилии Гараев, татарин. Комбат хороший был, не то что сейчас. Тогда дисциплина была. Я хотел выскочить, чтобы лошадь поддержать, но он опередил меня. Взял лошадь за уздечку и пришел в окоп.

И тут как ударит молния! А все мокрое, и я почувствовал, что ток прошел. Смотрю: в метрах тридцати он около лошади лежит. А медработников никого не было поблизости. Подбежали к нему. Пульс у него прощупывался, но сознания не было. Ботинки его, как бритвой, разрезаны, а кожный покров не тронуло. Что с ним делать? Половина людей, треть точно, погибла из-за того, что вовремя не была оказана помощь. Кто-то говорит: Давай в землю закапывать. Как раньше в деревнях: если громом убьют, то надо закапывать в землю. Земли на него набросали, дыхание прекратилось, и он у нас и отдал концы. Потом уж я узнал, что надо было быстрее делать искусственное дыхание, чтобы все расслабить. Если бы сделали все правильно, то жив остался бы. А так на плащ-палатку положили и похоронили. Какой это день был, не помню. Пасмурно было. Дождичек.

В день победы грозы не было, но не солнечно было. Причем рано. Только начало рассветать и началась бомбежка. Артподготовка. И пошло. Часам к 5 вечера более или менее бой стих. Немецкие танки увидели, что у них большие потери, и поползли назад. Ушли на свои позиции.

– Какие еще цели приходилось поражать?

– Артиллерия не по крупным целям вела огонь, а по бронетранспортерам, по пехотной атаке или по огневым точкам, допустим. Конечно, по одному. Два солдата огонь не открывают – нет смысла.

Следующий танк я подбил в Украине, по-моему, в Харьковской области. Еще один танк подбил под Кировоградом, где Знаменка. Это еще в 1943 году, летом. Мы пошли дальше. После Сталинграда – великий перелом. Уже немцы не стали так нахально напирать, тут и наши научились немножко. И оружие, и авиация стали лучше. И обслуживание стало лучше у нас. Конечно, и моральный перелом: боевой дух у солдат поднялся. Радость появилась, а то думали, что все Советскому Союзу… Капут. Немцы так и рассчитывали, что захватят Сталинград, а там и Турция, и Япония готовились.

– Чем запомнились бои под Белгородом?

– Командир батареи посылает меня в артиллерийскую разведку. Там куда нужно, туда меня и бросали. Рядовой из пехоты и связист с катушкой пошли со мной. Связь была только полевая. Шли-шли. Там такая рельефная местность, пересеченная. На Курской дуге равнина была, а в Сталинграде – вообще степь.

Наступала не вся дивизия, а передовые части – авангард. До пехоты отправляли одно-два орудия в подкрепление и, может быть, двух саперов. Как их обстреляют – значит все: останавливается наша пехота, залегает, начинает быстро откатываться. Артиллеристы тоже в бой, орудия к бою. Огневые позиции, конечно, копать некогда, а только для станины делали канавку. По одному солдату огонь не вели, а по важным целям: или по пулемету, или по бронетранспортеру, или по пехоте, шедшей в наступление. Все зависит от того, какой снаряд: фугасно-осколочный, осколочный или просто фугасный. Разница вот в чем: фугасно-осколочный снаряд при взрыве дает много осколков (как раз для поражения живой силы); фугасный не столько осколки дает, сколько хорошо пробивает. У нас были бронебойные. Подкалиберные снаряды мы берегли на всякий случай, когда танки близко будут.

Обстреляли, и залегла наша пехота. Только поднялись – немецкая пехота отступила, а пулемет строчит и все. Близко где-то. Перед этим была артподготовка. Мне две артподготовки запомнились: одна в Сталинграде (целый час долбали, снаряды и по нашим попадали) и под Белгородом. А в этот раз аж земля дрожит. Хорошо хоть заняли первую немецкую траншею, а сами окопаться не успели в ней. И только несколько пехотинцев из этой траншеи выскочило – немецкий пулемет ту-ту-ту. Командир батальона говорит: «Раз такое дело – напрасные потери не нужны». Он принял правильное решение, а были и такие, что посылали людей на смерть необдуманно. Наш тогда отправляет двух или трех разведчиков. Даже не разведчиков, а более подготовленных солдат, чтобы уничтожили этот пулемет. Трое поползли. Проходит минут пятнадцать, они уже должны вернуться. Задача такая была: уничтожить пулеметчика и, если он жив, забрать его в плен. А их все нет. И опять только пехота поднимается в атаку, как опять строчит этот пулемет. Тогда командир прямо обращается к нам с вопросом, кто пойдет добровольно. Нашлись трое. Он знает уже каждого: «Иванов – старший, ты слева, ты справа, чтобы окружить». Проходит минут пятнадцать – ведут двоих в нашей шинели. Она вся в крови. Оказалось, что среди них власовец – пулеметчик первого номера. Первый обычно стреляет, а второй номер подает ленту. От злобы разведчики его обезоружили и уши поотрезали. Второй номер – поляк в немецкой форме. Немножко умел говорить по-русски. Власовца спрашиваем, откуда он, из каких мест. А он отвечает: «Вам какое дело?» Они хуже немцев были. Немцы в плен сдавались, а эти до последнего на своем стояли. Он даже попробовал броситься на майора, но тот в упор его из пистолета застрелил. Поляка не тронул. На него вещмешков навешали, чтобы самим не нести, как на носильщика. Он, бедный, так и шел. Потом его как пленного сдали.

– Здесь ваши орудия с закрытых позиций стреляли?

– Опять по обстановке, в зависимости от задачи. Когда с закрытых, когда с открытых. Больше, с прямой наводки. А там одно орудие было передано передовой роте. Остальные сзади находились. Орудия на конной тяге были, четыре лошади. А у немцев две было. Наши четыре еле тянут, а у них две лошади немецкой породы. Битюги мы их звали. Они такие массивные, умные. Когда спускались с горы, то они чуть ли не садились на задние ноги и сами тормозили копытами. Очень много лошадей погибло. Комбат прикажет – солдаты ветки зимой срезали или в хутор куда если поедут, соломенную крышу у сарая разберут для того, чтобы покормить лошадок. Это мародерством не считалось.

Наступление шло. Немцы ночью отступят на несколько километров, три-пять примерно. Оставляют для прикрытия власовцев, пулеметчиков. Закрепляются и до утра. А утром уже делают оборону. Наши идут вперед – немцы начинают обстреливать. Завязывается бой. Сопротивлялись они сильно. Не просто отступали, а с боями. Иногда переходили в контратаки. Порой даже наши войска теснили. Но все равно перевес был на стороне наших войск. Немцы почти каждый день отступали все дальше и дальше. Пол-Европы прошагал солдат, причем не просто прошагал, а с боями. Роешь огневые позиции для себя. По возможности хотя бы маленькую канавку отрыть, чтобы лечь и закрыть свою голову. Так наступали.

Потом перешли границу Украины, Харьковскую область, в районе Богодухова. Есть такой город под Харьковом. Наступали с боями, немцы отходили, но сопротивлялись. Завязался бой около станции Крысино. Комбат-ленинградец, капитан Елькин, и командир дивизиона, старший лейтенант, вдвоем идут к нам и берут трех человек, включая меня. Мы были наиболее подготовлены, хорошо разбирались в обстановке: ведь нужно было уметь ее быстро оценить и принять правильное решение. Комбат Елькин говорит: «Приказано нам провести разведку, узнать, где немцы находятся».

Вот так на рассвете 9 августа мы пошли. Идем по полю. Видим наше передовое боевое охранение (тоже батальон окопался). У них полковые пушки были с короткими стволами. Мы их прошли. Еще командир пехоты спрашивает: «Куда вы?» – «Узнать, где немцы». – «А мы не знаем. Окопались здесь ночью и ни одного немца не видели». Мы дальше идем. Уже километра два прошли, боевое охранение. И пошли дальше. Смотрим: впереди железная дорога. Она шла на Кировоград. Доходим до нее. Стоит дом железнодорожный, кирпичный, и сад. Идем не кучно, немножко рассредоточено. Заходим во двор. Комбат меня всегда рядом с собой держал. Одного справа, другого слева за железнодорожную насыпь послал наблюдать. Заходим во двор. А тут яблоки в саду. Я не вытерпел (кухня где-то отстала) и быстро на ходу нарвал их себе. Заходим во двор. Утки, гуси ходят, корова. Кругом ни души. Комбат мне говорит: «Проверь, кто там в доме». Я захожу, конечно, с автоматом, гранаты на всякий случай. Кухня – на столе горшки с молоком, сметаной, пирожки. Но мне же не до этого: мне бы быстрее все осмотреть. Я на печку, под печку, захожу во вторую комнату. Там шкафы, сундук стоит. Никого нет. Открываю сундук. Там хромовые сапоги, белье и туфли. Это мне хорошо запомнилось. Даже в такой обстановке и все равно хочется что-то хапнуть. Комбат хотел на себя сапоги надеть, но они ему малы были. У меня тридцать восьмой размер. Быстро свои кирзовые сбросил, надел новые. Нормально. А туфли женские – хорошие, лакированные – стояли рядом. Комбат взял их. Опять возвращаемся на кухню. Тишина, ни одного выстрела. Налил чашку молока, пирогами закусываю. Прошло минуты две. Один солдат забегает: «Немцы!» Мы выскочили. Тот, который наблюдал за насыпью, заметил, что ползет много танков с десантом. Мы выскочили, а тут как раз рассвело. Поле, а на поле – снопы. В метрах трехстах – переезд. Нам надо бежать: не будем же мы впятером с танками сражаться. А немцы нас увидели и по нам бронебойными снарядами. А там чернозем: снаряд попадает в землю и не взрывается. Для него нужно определенное сопротивление. Вижу такое дело. А мы кучно бежали. Я говорю: «Давайте разбежимся пошире». Немцы видят, что по нам бесполезно стрелять бронебойными снарядами. Мы бежим, они ползут. Наших пока нет.

Пробегаем примерно километр – наш батальон. Батальон тоже срывается с места и отступает. Тут ни наших танков нет, ни артиллерии нет. А у немцев танков двадцать, и немецкая авиация уже летает. Наше одно орудие стояло близко к переднему краю. Там подсолнухи, кукуруза высокая. Орудие было хорошо замаскировано. Подбегаем к нему. Командира взвода, наводчика Гунько (он украинец был, хороший такой парнишка) осколком рядом разорвавшегося снаряда ранило. Орудие наше стоит, а наводчика нет. Смотрим: немцы. Комбат мне говорит: «Давай к орудию за наводчика. И по моей команде откроешь огонь». Смотрю: один, два, три немца. Метрах в ста от нас. Комбат говорит: «Подожди, пусть подойдут поближе». Их человек тридцать, наверное. «Давай, огонь!» Успел я выпустить четыре снаряда. Конечно, от немцев никого не осталось.

Что нам делать? Мы одни. Наша передовая позиция за нами. До нее метров пятьсот если не больше. Комбат приказал бежать. А тут уже немецкие автоматчики. Мы побежали по кукурузному полю, а потом пошли огороды и дома. А я ему говорю: «Мы сейчас выскочим из подсолнухов – немцы нас увидят и сразу откроют огонь». Мы выскочили, а в метрах двадцати был дом – украинская хата. Я не добежал метров пятнадцать до хаты, как меня ранило. Когда ранило, боли не чувствовал, а сразу слабость. Я упал. Вижу: в метрах пятидесяти бегут немцы. Мои друзья забежали за дом, их немцы не видят, а у меня – с одной стороны бегут фашисты, с другой стоят хаты. Я хотел подняться, но не могу. Значит, думаю, в ноги ранило, не слушаются. Я тогда решил ползти во двор дома, а там спрятаться, чтобы немцы меня не заметили. А они строчат так, что аж от хаты куски отлетают. Смотрю: выскакивают два солдата, которые с комбатом скрылись, меня подхватили за руки и буквально из-под носа у противника вытащили. Оказывается, комбат Елькин заметил, что меня не хватает. Приказал вернуться назад, забрать Потанского. Сам погибай, но товарища выручай!

Вблизи деревни водоем, заросший тростником. За ним опять дома идут, а за этими домами – наш передний край. Солдаты меня подхватили, ведь сам идти не могу, и через тростниковый водоем меня протащили. Тут я почувствовал боль. А там дно было вязкое. Протащили меня по дну: им ведь тоже тяжело. Идут с оружием, а его же не бросишь. Я говорю: «Хлопцы, бросьте меня». Мне до того тошно, что, думаю, захлебнусь. Легче будет. Они на меня прикрикнули: «Молчи, твою мать!» Нервный такой момент.

Выбрались мы из болота. А тут как раз наша авиация налетела и начался бой. Бой под Крысино тоже вошел в историю. Солнце, жарко. Замучились тоже. Сели молча. Они молчат и я. Им нужно уходить. Что же они со мной будут?! Им быстрее в свою батарею надо. Я им говорю: «Вы только снимите с меня сапоги». А тут санинструктор, мужик, в метрах пятидесяти кричит: «Давай сюда». Нет, чтобы самому подойти… Видит же, что раненого тащат. Обязан был сам подойти. Они забрали мой автомат, с меня сняли сапоги. А у меня по привычке всегда есть носовой платок. Полез в карман, а руки сразу в крови. Значит – пуля прошла в задницу на вылет. На мое счастье, она была неразрывная. У немцев три пули обычные, а одна пуля разрывная. И вот я еле-еле ползу. Дополз до траншеи, а он мне кричит: «Прыгай!» Были же такие трусы, как этот санинструктор! Он мне шаровары снял, сделал перевязку, обработал рану. А наши войска пошли в наступление.

Тут старшина едет на бричке. И говорит этот санинструктор: «Старшина, возьми раненого, подбрось в определенное место». Там было место в подсолнухах прямо в поле, куда всех раненых свозили и клали в ряд, чтобы немцы не видели. Помогли мне забраться на повозку. Она была наполнена помидорами. Я начал эти помидоры есть.

Потом туда подошла машина ЗИС-5. Нас погрузили и в полевой госпиталь в город Томаровка повезли. Там находился бывший колхозный скотный двор, где сделали нары двухъярусные. Во дворе солома лежала, и прямо на солому нас с машины и положили. Врачи ходили, осматривали больных. У меня без всякой заморозки полазили, но, видно, осколков в ране не нашли. И потом меня затащили на нижний этаж в госпиталь.

Не знаю, откуда у меня взялась малярия. Никогда не болел. Соломенные матрасы у нас были. Все чисто, хорошо. Так вот мало того, что я ранен был, так тут еще и малярия. Жара, а мне холодно. Прописали мне по пятьдесят грамм спирта в день. Приносили перед обедом.

Я был таким крепышом. Рана быстро заживала. Во дворе госпиталя нашли толовые шашки, а там были базарчики. Тогда деньги «не ходили». Один говорит: «Сейчас шашки на рынок отнесу, скажу, что это мыло, и за это нам дадут махорки, хлеба». Хоть мы в госпитале были, но все равно не хватало. И точно: эти толовые шашки меняли на молоко, махорку. Они похожи на мыло были, а бабки не знали, как отличить. Шашки безопасные были, не взрывались. Мы разведем костер и бросаем эту шашку, а они здорово горят. Для того, чтобы был взрыв, нужно было вытащить детонатор.

Недели две я там пролежал. Днем заходит старшина. Оказывается, Родимцев приказал объездить госпитали, и тех, кто из 13-й дивизии и легко ранен, собрать. Я обрадовался, забрался в машину, а там солома. Так мы с этого госпиталя и сбежали. Глупость, конечно, сделали. Я обрадовался, что опять в свою дивизию, в свою батарею попаду. А она в километрах пятидесяти была.

Приезжаем в украинское село. Это уже Харьковская область. Наш 32-й полк. Старшина говорит: «Иди в штаб полка, там тебя определят». Жарко. Даже черви завелись в ранах. В этом доме была полковая медсанчасть. Я дошел до крыльца и упал, потерял сознание. Очнулся. Смотрю: комната, врач подходит. Говорит: «Потанский, ты откуда взялся? Мы же тебя отправили в Томаровку». Я ему все рассказал. Он матом на меня. Раны мне обработали, и он позвонил старшине: «Забирайте вашего Потанского и отвезите его в дивизионный медсанбат в селе Шубы». Старшина приехал за мной на бричке. И говорит мне: «Знаешь, Елькина вчера убило. Сумасбродный был, шизофреник. Никто ему приказа не давал. Пошли в разведку ночью с двумя и нарвались на немцев. И прямо в упор его убили. Солдат остался жив. Жалко, конечно. Тут уже, в тылу, вроде в деревне, гроб ему сделали сельские мастера, в военной форме его похоронили в палисаднике под яблоней». Так что убитых где только ни хоронили.

На другой день меня отвезли в село Шубы в медсанбат. Он размещался в кирпичной школе. Сделали перевязку и сказали, чтобы приходил на смену повязки на завтрак, обед и ужин. А жить можно в любом доме в селе, где понравится. Военных принимали. Украинцы в этом смысле – гостеприимный народ. Я со вторым сержантом (мужиком-кавалеристом лет тридцати пяти) пошел в дом, крыша которого была крыта железом, а не соломой как обычно это было на Украине. Подходим к этому дому, ко двору. Во дворе две женщины. Одна постарше, вторая помоложе. Солому молотят цепами. Здоровенькие были. Я уже стал понимать немножко по-украински, спрашиваю: «Кто у вас живет?» – «Я и моя падчерица». Муж хозяйки был председателем сельсовета. Его немцы повесили. Это уж потом она рассказала. Мы заходим в дом. Сени, кухня, горница. Предложили нам поесть. Разрешили остановиться. В горнице постелили соломы, там мы и спали. Мужик этот молодой одну ночку переночевал со мной и на кухню к женщине. Я один тут остался. Дочка молодая в сенях. Хотел к ней пристроиться, но хозяйка мне не разрешила.

Надоело ходить в столовку в метрах двухстах. В медсанбате был старшина. Прежде с хозяйкой договорились: «Если мы вам принесем сухой паек, вы будете нам готовить?» – «Да, пожалуйста». Мы договорились со старшиной. Он нам давал крупы по норме. А тут со своего огорода были и помидоры, и картошка, и свекла. Такого вкусного борща, как она нам готовила, больше никогда не ел. Живем, ходим только на перевязки. Продуктов хватает. Мой сосед, кавалерист, узнал, что где-то на колхозном поле выросла свекла. Из свеклы можно сделать самогонку. Он ей говорит: «Если свеклу привезем, вы нам самогонку сделаете?» Еще при немцах сажали, она выросла. Мой кавалерист сказал старшине, что хозяйка сделает, лишь бы мы привезли сахарной свеклы. Вот целую бричку ей доставили. Заквасила она брагу. У них перегонный аппарат был. Как нагнали этой самогонки! И старшина пришел как раз. Я первый раз так напился, как никогда не напивался. Короче, жив остался.

У молодой соседки, лет двадцати пяти, мать сумасшедшая была. А у нас там, где они проживали, находился штаб. Эта мать голая выскакивала и бегала по селу, страшная такая. Бабы от нее бегут, кричат, визжат, боятся. Ни больницы, ни врачей – никого нет, куда ее отправить. Она сумасшедшая, но все-таки побаивалась меня и кавалериста. Лежу ночью. Ночь темная-темная, жарко был. Сон чуткий. На фронте муха пролетит – слышишь. Просыпаюсь. Кто-то вроде ходит, подходит к окну и заглядывает. Сразу догадался, что это сумасшедшая баба. А у меня был такой солдатский ремень. Она забирается через окно, а меня не видит. Причем голая. Приготовил ремень. Думаю, по заднице ей дам. И как начал ее лупить. Она как заорет! Хозяйка выбежала. За руки потом ее вывел, еще один раз ремнем по заднице дал, она убежала. И смех, и горе. Потом эта сумасшедшая, увидев меня, отбегала. Боялась.

А соседка наша молодая была, а из мужиков нет никого. Ночью моя хозяйка говорит: «Слушай, Георгий, моя соседка Лена мать никак не может успокоить. Иди: она тебя боится». Я захожу. Она бедновата жила: хата белая, пол мазаный, не деревянный. Сумасшедшая меня увидела и на печку забралась сразу. Девушка меня напоила парным молоком. Вечер, уже надо спать. Она меня тянет на кровать. Стали мы сближаться, а сумасшедшая видит это и стаскивает с нас одеяло. Я опять тогда ремнем ее.

Приходим однажды на перевязку. Мои раны затянулись. Начальник медсанбата, майор, врач говорит: «Вот что братцы, приказ такой. Наша дивизия уже подходит к Днепру, приказ вам – догнать дивизию». А километров, наверное, чуть ли не сто с лишним было между нами. Он так распорядился. Ему приказ дали, чтобы всех раненых по частям распределили. Старшего назначил. Наша команда состояла из человек тридцати. Дали нам сухарей на дорогу. Первый день прошли десять-пятнадцать километров, потом нас все меньше и меньше оставалось, все разбрелись. Конечно, некоторые, может быть, дезертировали. В другую часть с удовольствием тебя примут. Мы вдвоем остались с одним солдатом. Хороший парень. Днем идем, есть захотели, а продукты кончились. Заходим в украинскую хату. Сала уже нет. В основном картошка. Покормили нас. Поспали мы там. Нутро встаем, нас хозяйка покормила, и мы пошли дальше. И мы так по двадцать километров в день добирались неделю. В общем, дошли, еще Днепр не форсировали. Опять нашел свой полк. Командиром батареи остался старшина Аверьянов. Остальных кого ранило, кого убило. На Украине шли сильные бои.

– После такого отдыха возвращаться на фронт было желание?

– А куда? Больше некуда деваться. Мысль была: отдохнуть от этих бомбежек, шума. Вот для нас это и была за все военные годы передышка. С месяц мы там были. А так СМЕРШ мог судить меня как дезертира. Мы шли неделю, а, допустим, если ты месяц где-то болтался, то тут уже могли возникнуть подозрения. Короче, догнали. Рад, что опять попал в свой полк, в свою батарею. Все новые, один старшина остался. Как раз там бой был сильный.

Целая история форсирования Днепра у меня в памяти. Пошел к командиру батареи. Старшина докладывает: «Товарищ капитан, солдат Потанский, он с нами со Сталинграда, хороший наводчик». Меня хотели назначить командиром батареи. Я отказался: был наводчиком и буду наводчиком. Вот такая моя натура. Мою просьбу удовлетворили, оставили меня наводчиком.