- Родился я в 1925 году. Моему отцу тогда было 62 года.Это был его второй брак. Маме к моменту моего рождения было всего 26 лет. Отец работал фельдшером, был блестящим специалистом, и у него перенимали опыт многие дипломированные врачи. Папа умер в 1928 году.

Мы жили в Могилеве-Подольском Винницкой области - городке, расположенном на старой государственной границе. Мать работала медсестрой в больнице. Хорошо помню голод в 1933 году.

В 12 лет пошел работать помощником кузнеца. Кузнец, дядька Федор, человек с двуклассным образованием, но знающий несколько языков, относился ко мне, как родной отец. Детство мое было голодным: на одну материнскую зарплату медсестры было очень тяжело прокормиться.

Увлекался зоологией, ботаникой, литературой. На станции юннатов получил три участка, делянки по 10 квадратных метров, выращивал на них каучуконосы. Рос юным фанатиком, беззаветно преданным коммунистическому строю.

Мы, подростки, постоянно пропадали на территории местного 21-го погранотряда. К 16 годам я уже мог стрелять из всех видов стрелкового оружия, включая пулемет ДП, хорошо ездил верхом, разбирался в гранатах. В нашем городе также дислоцировалась 130-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Вижгилина. Одним словом, я начал войну хорошо подготовленным красноармейцем.

15-го июня закончил девятый класс и сразу приступил к работе вожатого в пионерском лагере, который располагался рядом с железнодорожным мостом через Днестр. В ночь на 22 июня, будучи дежурным вожатым, я видел, как по мосту в Германию прошёл тяжело гружёный состав. Ранним утром люди стали говорить по секрету: "Началась война!".

Уже днем наш город впервые бомбили. Милиционеры стреляли из наганов по немецким бомбардировщикам. Замечательная картинка... Я прибежал в горком комсомола, оттуда - в военкомат, но со мной нигде не хотели разговаривать. Я сотрясал воздух возгласами о долге комсомольца, о защите Родины, о героях Гражданской войны. Я выстреливал лозунги, которыми был начинен, как вареник картошкой. Ответ был коротким: "Детей в армию не призываем!".

Но уже на десятый день войны при горкоме комсомола был организован добровольческий истребительный батальон, состоящий из учеников девятых и десятых классов школ города. Наш взвод состоял из девятиклассников, почти все 1924 года рождения, и только трое - 1925 г.р. Тридцать один человек во взводе, из них двадцать семь - евреев.

Через два дня нам выдали обычное армейское обмундирование и всех добровольцев-истребителей влили в кадровые стрелковые роты 130-й СД. Присягу мы не принимали. Мы получили карабины, по 100 патронов и по четыре гранаты РГД. Во взводе был пулемет "Максим", который я быстро освоил, и меня назначили первым номером пулеметного расчета.

Красноармейских книжек мы не получили. Единственным документом, удостоверяющим мою личность, был комсомольский билет, который я пронес, завернутым в вощёную бумагу, через все окружения сорок первого года. Я и сейчас помню его номер - № 12800789. Боевое крещение приняли где-то в районе Вапнярки.

- Каким Вам запомнилось лето сорок первого года?

- Страшное время. Непрерывные бои. Даже отразив все немецкие атаки, мы почему-то отступали. Стрелковые роты таяли на глазах и не только из-за тяжелых боевых потерь. Началось повальное дезертирство.

Постоянные немецкие бомбежки, небо в те дни осталось за немцами. Только один раз я стал свидетелем трагического боя наших летчиков. Девять самолетов И-16 были сбиты двумя "мессерами". Уже на второй неделе боев нас перестали снабжать боеприпасами и продовольствием. Кухня со старшиной не появлялись на наших позициях.

Нас скупо пополняли красноармейцами - призывниками и кадровиками из разбитых частей. Комсостав разбежался, я даже не видел ротного командира или политрука. Меня выбрали командиром взвода. Кадровики не возражали.

Рядом погибали мои одноклассники, семнадцатилетние юноши. Для меня это было потрясением. Я с трудом сдерживал слезы, когда мы хоронили убитых товарищей. В начале августа наш взвод поджег гранатами и бутылками с КС два немецких танка.

Между Уманью и Христиновкой наша дивизия попала в окружение. Началось самое страшное. Ощущение беспомощности. Солдаты-запасники стали разбредаться по окрестным селам.

Но мы, остатки истребительного батальона, твердо решили прорываться на восток. Тяжелораненых несли с собой. Но вскоре мы, видя состояние двух наших товарищей, вынуждены были оставить их у колхозников, показавшихся нам надежными людьми. После войны я пытался узнать судьбу этих ребят. Но даже следов не нашел.

Мы постоянно нападали на небольшие группы немцев. Несколько раз дело доходило до рукопашной схватки - стенка на стенку. В такой схватке я как-то огрел прикладом по каске немецкого фельдфебеля. Вскоре он очнулся. Здоровенный немец держался высокомерно, чувствовал себя победителем, нагло смотрел на нас, вид у него был такой, словно он нас взял в плен, а не мы его. Начали его допрашивать, но немец молчал. А потом крикнул: "Ферфлюхтен юде!" - я его тут же застрелил. Все равно нам некуда было девать пленного: мы выходили из окружения. Забрал себе "на добрую память" его пистолет "парабеллум".

Остатки нашей роты упорно пробивались к своим. Все уже воевали трофейным немецким оружием, но я продолжал тащить пулемет "максим". В один светлый вечер из всего взвода осталось двое: Саша Сойферман и я. Экономно отстреливались от наступающих немцев. Вдруг я почувствовал сильный удар по ноге. Посмотрел и увидел, что течет кровь. Пуля прошла навылет через мягкие ткани бедра. Саша перевязал мне рану. Стрельба раздавалась уже позади нас. Патронов не было. Вокруг нас валялись пустые пулеметные ленты. Утопили затвор пулемета в выгребной яме и поползли на восток. Девятнадцать дней с упорством фанатиков мы выходили вместе с Сашей из окружения. Шли ночами, в села не заходили. Знали, что в плен не сдадимся ни при каких обстоятельствах. Питались зелеными яблоками и зернами пшеницы, что-то брали на заброшенных огородах. На третий день рана стала гноиться. Саша срезал мох, посыпал его пеплом и прикладывал к ране. Только трижды за эти недели мне удалось постирать бинты. Нога распухла и уже не гнулась. Мы начали терять ориентацию во времени. Я сделал себе палку, но основной моей опорой при ходьбе было плечо Саши. Где-то в районе Кременчуга дошли до Днепра. Река в этом месте очень широкая. Спустились по крутому откосу. Моросил мелкий дождь. Вечер. Тишина. Мы бросили в воду оружие и сняли с себя сапоги. Понимали, что с таким грузом нам Днепр не переплыть. Жалко было расставаться с трофейным пистолетом... Левый спасительный берег выглядел черной полоской на фоне быстро темнеющего неба. Мы плыли молча, медленно, в основном на спине, стараясь экономно расходовать силы. В воде утихла боль в раненой ноге. Сильное течение сносило нас. На середине реки судорога стянула мою ногу. Я был готов к этому. К клапану кармана гимнастерки была пристегнута английская булавка. Стал покалывать ногу, и судорога отпустила меня. Оглянулся. Саши рядом не было. Забыв об осторожности, в панике и в отчаянии кричал: "Саша!". Но над рекой царило молчание... Я понял, что Сойферман утонул. С трудом выбрался на берег и обессиленный растянулся на мокром песке. Я не был в состояния сделать и шагу. Дрожа от холода, решил ждать рассвета. Но вдруг на фоне ночного неба увидел два силуэта с касками на головах и услышал немецкую речь. Я затаился, вдавил себя в песок... Немцы прошли на север, против течения Днепра, в нескольких метрах от меня, не заметив моего присутствия.

И тут я заплакал: ни боль, ни потери, ни страх не были причиной этих слез. Плакал от осознания трагедии отступления, свидетелем и участником которой мне пришлось стать, от страшных мыслей, что все наши жертвы были напрасны... Я плакал оттого, что у меня даже нет гранаты взорвать себя вместе с немцами. Плакал от самой мысли, что немцы уже на левом берегу Днепра.

Как такое могло случиться?! Где фронт? Идет ли еще война? Зачем я существую, если рухнули моя армия и страна? А ведь нам все время внушали, что уже на третий день войны мы ворвемся в Берлин, где нас с цветами встретят плачущие от счастья немецкие пролетарии. Не знаю, как нашел в себе силы поползти по тропинке туда, откуда пришли немцы. Сквозь заросли камыша увидел окраину села. Добрался до ближайшего дома. В этом доме, как выяснилось, жили Федор и Прасковья Григоруки - люди, которым я обязан своей жизнью. Они раздели меня, промыли мои раны. Поняли, что я еврей. В селе стоял немецкий гарнизон, и всех сельчан уже предупредили, что за укрывательство евреев и коммунистов их ждет расстрел. Григоруки накормили меня мясом с картошкой. Федор отрезал огромную краюху хлеба. В жизни я не ел ничего более вкусного.

Где находится фронт, они не имели ни малейшего представления. По селу шли слухи, что немцы уже давно взяли Полтаву. Никто толком ничего не знал. Сказали, что в село вернулось несколько дезертиров из РККА, утверждавших, что немцы отпустили их из плена. Прасковья испекла в печи большую луковицу, разрезала ее пополам и приложила к ранам, укрепив половинки белой чистой тряпкой. Меня отвели на чердак. Я проспал почти двое суток. А еще через пару дней Григорук переодел меня в гражданскую одежду, посадил на подводу и повез в соседнее село, к родне. Там меня снова спрятали в крестьянском доме, а утром пересадили на другую подводу. Такая "эстафета" продолжалась еще четыре раза. Добрые украинские люди спасали меня. Я даже не заметил, как очередной возница перевез меня через линию фронта. Вскоре я оказался в полтавском госпитале. Летом 1949 года поехал в это село поблагодарить Григоруков за свое спасение. Но на месте села были только развалины, заросшие бурьяном...

- Сколько человек уцелело из вашего взвода добровольцев-девятиклассников?

- Выжило на войне только четыре человека. Все инвалиды.После войны встретил Якова Ройтберга. Дефект в височной кости после тяжелого ранения. Несросшийся огнестрельный перелом правого плеча. Сейчас Яков - профессор-математик.

Но самая неожиданная встреча произошла в июне 1945 года. На костылях меня выписали домой из кировского госпиталя, дали сопровождающего солдата. Еще до Киева сделали две пересадки. В Киеве, до начала посадки в вагон для раненых, проводница пропустила меня внутрь. Занял полку для сопровождающего, положив на неё костыли.

Посмотрел в окно и обомлел. На перроне на костылях, без ноги, стоял мой одноклассник Сашка Сойферман, с которым мы вместе выходили из проклятого окружения в сорок первом году. Сойферман все эти годы думал, что я утонул во время нашей переправы через Днепр. Он выбирался к своим в одиночку.

В 1942-м под Сталинградом в бою Саша потерял ногу.

- Что испытывал шестнадцатилетний мальчик Ион Деген, убивая в бою своего первого врага?

- Ликование. Когда увидел, как после моего выстрела упал убитый немец, я был очень рад! Потом мне часто приходилось убивать. Делал я это спокойно, без лишних эмоций и сантиментов. Шла война на уничтожение, и на этой войне не было места сомнениям или жалости перед тем, как нажимался курок.

Но подобное сильное эмоциональное ощущение радости мне довелось испытать ещё только один раз - летом сорок четвертого года. Большая группа немцев толпой убегала от танка по пологому склону холма. Можно было спокойно достать их из танковых пулеметов. Но почему-то скомандовал своему заряжающему поставить шрапнельный снаряд на картечь. Человек тридцать разорвало в клочья. В это мгновение я поймал себя на мысли, что испытываю то самое незабываемое ощущение, которое испытал в начале войны, когда застрелил своего первого немца.

- Для Вас лично, 1941 год является самым тяжелым периодом войны?

- Нет. Для меня лично самый страшный период войны - это наше отступление на Кавказе. И хоть я до сих пор, не могу полностью осмыслить катастрофу 41 года, но тогда за моей спиной была огромная страна и вся Красная Армия, и вера в нашу Победу покинула меня только один раз, когда я раненый лежал на днепровском берегу.

А на Кавказе я неоднократно был свидетелем массового бегства с поля боя. Передовая полностью обезлюдела. Как-то когда бронепоезд нашего дивизиона, в котором я служил командиром отделения разведки, остановился на каком-то полустанке Северо-Кавказской ж/д, и я увидел столб: "До Ростова-на-Дону - 647 километров", мне стало жутко... До Ростова 647 км, а сколько еще от Ростова до Берлина? Я четко понял, что вот он, край пропасти. И на какой-то момент меня охватило отчаяние...

- Сколько времени Вы находились в госпитале?

- Почти пять месяцев. Еще в Полтаве меня осмотрел военврач третьего ранга - грузин - и сразу же заявил: "Ногу надо немедленно ампутировать!". Я категорически отказался. Перспектива в 16 лет остаться безногим инвалидом была для меня неприемлемой. Я опасался, что меня усыпят, сонного приволокут в операционную и отрежут ногу. Боялся, что мне подбросят снотворное в еду, и поэтому менялся едой с соседом!

Но все обошлось. Вскоре меня отправили в тыл, в Саратов, оттуда на теплоходе - в Куйбышеве. Дальше меня отправили в уральский госпиталь, на юг Челябинской области. Относились ко мне, шестнадцатилетнему пацану, в госпиталях очень уважительно. Седьмого ноября 41-го раненым выдали в честь праздника по 100 грамм водки. Впервые в жизни попробовал её. Водка мне тогда ужасно не понравилась. 21 января 1942 года меня выписали из госпиталя.

Сказали: "Жди призыва". Стояли пятидесятиградусные морозы. Чтобы не околеть зимой в старенькой шинели б/у и в таких же кирзовых сапогах, я подался на юг, в теплые края. В Актюбинске на вокзальном продпункте меня окликнул по имени капитан-пограничник. Это был Александр Гагуа, служивший до войны в погранотряде в Могилеве-Подольском и хорошо помнивший меня с той поры. Услышав мою "одиссею", он, не колеблясь, велел мне поехать в Грузию в его родное село Шрома Махарадзевского района. Там же, на вокзале, он написал письма своему отцу Самуилу Гагуа и председателю колхоза села Шрома Михако Орагвелидзе.

16 февраля прошел пешком от станции Натанеби до Шромы 13 километров. Самуилу Гагуа к тому времени уже было 76 лет. От меня он впервые узнал о сыне, о котором не было сведений с начала войны. Меня очень тепло встретили в селе. В те дни я на всю жизнь влюбился в Грузию и в грузинский народ.

Стал работать трактористом на тракторе СТЗ-НАТИ, вспахивал поля. 15 июня 1942-го, узнав, что на станции Натанеби стоит бронепоезд, я снова прошёл 13 километров. Добро, нога к этому времени была почти здоровой. Грузины подарили мне на память красивый старинный кинжал. На станции стояли бронепоезда "Сибиряк" и "Железнодорожник Кузбасса". Я выяснил, где находится штабной вагон, и вскоре уже разговаривал с командиром 42-го отдельного дивизиона бронепоездов майором Аркушей, человеком невысокого роста, одетым в форму танкиста. Доложил ему о себе и попросил о зачислении в часть. Аркуша поинтересовался: "А карту знаешь?". Услышав мой утвердительный ответ, он велел нанести на "километровку" не очень сложную обстановку, которую тут же продиктовал. Посмотрел на карту и сказал: "Хорошо, малец! Беру тебя к себе адъютантом". Я ответил, что если бы хотел быть адъютантом, то спокойно бы дожидался призыва. Майор улыбнулся: "Так чего же ты хочешь?" - "Воевать хочу!". Аркуша возмутился: "А я что, выходит, по-твоему, не воюю?" На мой ответ: "Майоров в бою ни разу не видел", - командир дивизиона Аркуша улыбнулся и сказал: "Пойдешь в разведку!".

- Что представлял из себя отдельный дивизион бронепоездов как боевая единица?

- Дивизион был сформирован из добровольцев-железнодорожников. Большинство личного состава были бывшие танкисты, успевшие принять участие в боях на Хасане и Халхин-Голе. Боевые действия дивизион начал осенью 1941 года под Москвой. В дивизион входило два бронепоезда: "Сибиряк" и "Железнодорожник Кузбасса" и штабной поезд из пяти пассажирских вагонов. Боевой задачей дивизиона осенью 1942 года было прикрытие направления на Моздок и Беслан. В январе 1943 года 42-й отдельный дивизион был переброшен в Иран и больше не принимал непосредственного участия в боевых действиях.

- Как выглядел бронепоезд?

- С двух сторон бронепаровоза располагались по две бронеплощадки, бронированные вагоны с вращающейся башней, в которой установлено 76-мм орудие. В каждой бронеплощадке - 4 танковых пулемёта, по два на каждом борту. По обе стороны бронепоезда две обычных железнодорожных платформы, на которых установлены 37-мм зенитные пушки и пулемёты ДШК. В каждой бронеплощадке экипаж из 16 человек. Всего личного состава было примерно 80-90 человек в команде каждого бронепоезда.

- Что такое отделение разведки дивизиона бронепоездов? Его личный состав, задачи, вооружение? Расскажите максимально подробно.

- Когда я пришел в отделение разведки, в нем было 12 бойцов. Все вооружены автоматами ППД и ППШ, финками или кинжалами, и у каждого уже были трофейные немецкие пистолеты. Отделение формально было подразделением взвода управления. На задание разведчики брали по три запасных диска к автомату и по четыре гранаты Ф-1.

Разведчики ходили в обычном обмундировании, но иногда одевали сверху танковые комбинезоны. У разведчиков было две основные задачи: разведка немецкого тыла и корректировка огня для бронеплощадок. Нам не поручали захват "языков" и не требовали от нас вступать в бой в немецком тылу. Один раз разведчикам поручили специальное задание в немецком тылу - пройти к станции Муртазово вместе с радисткой и выйти на связь с нашей диверсионной подпольной группой. Но, когда сложилось тяжелейшее положение на перевалах осенью 1942 года, именно разведчики дивизиона составили костяк сводного отряда, который и задержал немцев на нашем участке.

В разведке служили замечательные ребята, сибиряки: Степан Лагутин, Гоша Куликов, Коля Трубицын, Коля Гутеев и другие. Я смотрел на своих товарищей с восторгом и удивлением. Они умели все. Взобраться на телеграфный столб и подключить связь, заранее договорившись с дивизионом, какие провода будут задействованы. Умели выполнить любую работу железнодорожника - от стрелочника и сцепщика до машиниста паровоза, умели разминировать и устанавливать мины. Могли быстро заменить колеса бронеавтомобиля на железнодорожные и воевать на бронедрезине. Все умели ребята!

В течение нескольких недель мне пришлось освоить их профессии. Но вот чему я никогда не научился у своих друзей - так это навыку потомственных охотников. Даже корректировать огонь бронепоезда они умудрялись инстинктивно, и моя грамотность - так мне казалось - была им вовсе не нужна. И то, что я смог заслужить любовь и уважение этих замечательных ребят, является для меня самой главной наградой, полученной на войне. Я горжусь, что воевал рядом с этими людьми!

Лагутин стал мне, как родной отец. Двухметрового роста, ушедший в армию из Бийска, бывший алтайский охотник, носивший сапоги 46-го размера, молчаливый Лагутин был настоящим русским богатырем. Он мог спокойно выпить за день два литра водки и выглядеть совершенно трезвым, как "стеклышко". При своем весе в сто тридцать килограмм и огромном росте он мог бесшумно пройти по хворосту.

В июле 1942 года дивизион вступил в бои под Армавиром. Здесь погиб командир разведчиков. И меня за "грамотность" назначили командиром разведки вместо убитого. Все корректировали огонь по попаданиям, а я умел еще корректировать по азимуту. У нас не было рации, и вся корректировка шла только по телефонной связи. Вдоль железной дороги шли столбы с проводами. Так вот, провода телефонного аппарата накидывались на два таких провода, и у бронепоезда подключались к этим же проводам.

- Что пришлось испытать в боях на Кавказе?

- Это были самые тяжелые бои, в которых мне пришлось участвовать. Многие десятки немецких танков перли тараном на наш бронепоезд, оставленный без прикрытия пехоты и авиации. В небе над нами с утра до вечера висела подлая немецкая "рама" и наводила на нас шестерки "юнкерсов", которые беспрепятственно пикировали на нас. От бомбежек экипажи бронепоездов несли тяжелые потери. Редко удавалось сбить немецкий пикировщик. На моих глазах как-то зенитчик с "Сибиряка" сбил из 37-мм зенитки самолет Ю-88 и почти сразу погиб. Нас бомбили постоянно!

Четырьмя орудиями 76-мм и приказом "Ни шагу назад!" трудно было остановить немецкие танки. Молодцы, паровозники! Они всё время отлично маневрировали. Однажды болванка, выстреленная немецким танком, попала в сухопарник паровоза. Техник-лейтенант Тыртычко, обжигаясь, забил пробоину деревянным брусом. Под станцией Прохладной развернулись танковые сражения. Мы массово использовали "ленд-лизовские" танки, бросая их в контратаки на верную погибель. Всего несколько раз я видел танки Т-34. Видел, как довольно успешно пытались остановить немецкие танки с помощью дрессированных собак с противотанковыми минами на спине. Нашу авиацию мне удалось увидеть только один раз, и то не в воздухе, а на земле. Неподалеку от нас сделал вынужденную посадку подбитый штурмовик ИЛ-2, вооруженный РС-ами. У самолета стоял летчик - молодой парнишка в звании лейтенанта - и крыл весь белый свет матом.

Мы постепенно откатывались к Чечне. Местное население относилось к нам весьма недружелюбно. Жрать нам было нечего, так мы брали провиант у местных, иногда даже угрожая оружием. В Грозном, ещё по пути на фронт, ко мне, сидящему на первой платформе, подошел пожилой чеченец, и сказал: "Солдат, продай автомат! Я тебе семьдесят пять тысяч дам!". Я послал его подальше. Каждый выход на разведку на Кавказе был неимоверно тяжелым.

В начале сентября положение стало критическим. Мы прибыли на станцию Докшукино, сейчас уже не помню, это юго-восток Кабардино-Балкарии или уже северо-запад Северной Осетии. Мы должны были поддержать огнем наши пехотные части. Но на станции и рядом с ней вообще не было никаких пехотинцев. Тишина страшная. Абсолютная. Тишина перед немецкой атакой, которую у нас не было шансов сдержать. Я даже сейчас не понимаю, как нам удалось выжить в тот день. Немцы обошли станцию. Находясь на перроне, мы попали под огонь своих "катюш". Спасались на полу станционной уборной. Вы представляете себе станционную уборную во время войны? Пришлось снять с себя все обмундирование. К своим по Тереку шли в одних трусах, но с оружием. Несколько дней казалось, что не отмоем с себя эту дикую вонь.

В сентябре 1942 сводной отряд дивизиона бронепоездов, 44 человека, был брошен на оборону перевала на высоте 3000 метров над уровнем моря. От звука выстрела низвергалась лавина. Огонь мы вели только снайперский, а немцы заваливали нас минами. На какое-то время нас просто забыли на перевале. Кончились продукты. Начался голод. За каких-то три дня я полностью сжевал ремешок танкошлема, а потом в течение двух дней во рту не было ни крупинки. Когда спустились с перевала в долину, я еще долго переживал, почему не съел второй ремешок шлема, надо было только срезать металлическую пряжку.

Против нас стояли немцы из дивизии "Эдельвейс", оказавшиеся в аналогичной ситуации: им тоже нечего было жрать. Немцы к такому не привыкли. На пятый день около роты немцев во главе с капитаном сами пришли сдаваться к нам в плен. Случай для сорок второго года очень редкий, но голод не тетка. В плену немцы держались с достоинством.

А перевал мы все же тогда удержали. Когда нас сменила на перевале стрелковая рота старшего лейтенанта Цховребова, то из нашего сводного отряда в живых оставалось только 19 человек. Попросили у Цховребова сахара. Командир роты ответил, что внизу нас накормят, а им тут еще до третьего пришествия сидеть.

- За бои на перевале Вас как-то отметили?

- Получил медаль "За Отвагу", но покрасоваться с ней на гимнастерке довелось всего два дня.

- Почему только два дня?

- Долгая история. Ладно, слушайте.

Хоть я и старался во всем походить на своих старших товарищей-разведчиков и даже научился пить на равных с ними, но все равно ставался подростком-сластёной. Дивизион вышел из боя, и нас отвели на формирование в Беслан. Кто-то сказал, что рядом с вокзалом находится паточный комбинат, который собираются взорвать перед ожидаемым приходом немцев. Там стояли цистерны с патокой, похожей по виду и вкусу на липовый мед. Сначала на комбинат пошел комиссар дивизиона со своим ординарцем и принес два полных ведра патоки. Сходили и мы с Лагутиным разок. Принесли ребятам ведро патоки. Решили сделать еще рейс.

Пошли без оружия, ведь до немцев было 15 километров. Вышли с проходной на пустынную улицу. Какая-то женщина подошла к нам и предложили четверть араки за ведро патоки. Лагутин потребовал еще бутылку. Внезапно появился невысокий кавказец в плаще, в полувоенной фуражке и шевровых сапогах. Наглая и самодовольная физиономия. "Спэкулируете?!" - закричал он.

Мне показалось, что эта начальственного вида тыловая крыса намекает на мою национальность. Я психанул и хлестнул его наотмашь по лицу. Он только качнулся в сторону и сразу выхватил из-под плаща пистолет ТТ. Лагутин среагировал моментально и врезал кавказцу своим огромным кулаком. Кавказец неподвижно распластался на тротуаре.

Я подобрал отлетевший в сторону ТТ. Под распахнувшимся плащом мы увидели у кавказца над левым карманом френча орден Ленина и значок депутата Верховного Совета. Мы испуганно посмотрели друг на друга и стали помогать подняться с земли приходящему в себя депутату. Вернули ему пистолет без обоймы.

Депутат сразу вытащил из недр плаща запасную обойму, вогнал ее в пистолет и пронзительно заорал: "Ведяшкин! Взять их!". Из-за угла возник маленького роста толстый младший лейтенант с автоматом ППД на груди. Рядом с ним еще два автоматчика. Нас погрузили в кузов старенького "Газика", депутат залез в кабину, а Ведяшкин и его команда разместились рядом с нами. Привезли в селение Брут. Депутат с Ведяшкиным зашли в каменное-то здание и минут через десять нас завели в просторную комнату.

У стола стоял огромный детина, ростом почти со Степана. Он был одет в шерстяной свитер и синие диагоналевые галифе. Сверкающие хромовые сапоги. На спинке стула висел китель. Петлицы с синим кантом с тремя "кубиками". Нам сразу стало ясно, куда мы попали. Тогда это звание называлось старший сержант НКВД. Детина подошел к Степану и внимательно стал его разглядывать, словно удивляясь тому, что на свете есть кто-то крупнее его самого. А потом резко ударил Лагутина в голову. Степан отлетел к стене. Энкаведист начал орать: "Что?! Спекуляции вам мало!? На первого секретаря обкома партии руку подняли! Ничего, вас трибунал быстро к стенке прислонит! У-у, бляди, девяти грамм на вас даже жалко! Я бы вас без всякого трибунала, своими руками бы удавил!".

Отвели нас в другое помещение. Выпотрошили карманы, забрали документы и кисеты с табаком, сняли ремни и сорвали петлицы. Чьи-то ловкие руки сняли медаль с моей гимнастерки. Недалеко от входа сидел солдат и чистил пистолет. Прогремел выстрел. Кто-то сказал: "Ты что,... твою мать! Куда ты в пол стреляешь, мать твою?! Там же люди!". Служивый ответил: " Будя тебе... Люди... Их все равно всех уже списали. Да я что, нарочно?".

Нас впихнули в подвал, шесть ступенек вниз. Смрад немытых тел и прелых портянок. Голодные, серые, изможденные лица. И здесь нам объяснили, что мы попали в Особый отдел 60-й стрелковой бригады. В подвале 21 человек, приговоренные к смертной казни и ожидающие исполнения приговора. Утром на завтрак дали по крошечному кусочку хлеба и манерке жидкой бурды на троих. Многие из сидящих в подвале уже потеряли человеческий облик. К бурде со Степаном мы не прикоснулись. А потом стали по одному человеку выдергивать на расстрел. В этот день расстреляли десять человек. Мы слышали залпы и истошные вопли. Расстреливали людей неподалеку, за уборной, на заросшей бурьяном площадке возле каменного забора. Мне казалось, что эти выстрелы гремят прямо над самым моим ухом, и дикий животный страх сковывал мое сердце.

А на следующее утро выводящий распахнул подвальную дверь и выкрикнул: "Которые тут из 42-го дивизиона бронепоездов, на выход!". Так вчера вызывали на расстрел... Мы со Степаном молча кивнули головой остающимся в подвале. Я помню, с каким трудом, с каким неимоверным усилием воли я оторвал ноги от грязной соломы и сделал по ступенькам шесть шагов верх. Рядом с верзилой-энкаведистом стоял особист из нашего дивизиона. Он незаметно подмигнул нам, и в это мгновение будто многотонные путы мигом свалились с ног. Наш особист пожал руку своему коллеге из 60-й стрелковой и страшным голосом пообещал жестоко наказать нас, мерзавцев. Мы залезли в кузов грузовика, и только когда селение скрылось за поворотом дороги, особист заговорил с нами: "Ну и работенку вы нам задали. До самого командующего пришлось добираться, чтобы выцарапать вас отсюда". Я спросил у него: "А медаль возвратили?" Особист выругался: "Ну и дурак же ты! Скажи спасибо, что тебя живым возвратили! О медали он вспомнил!".

Через четыре дня меня тяжело ранило в ночной разведке. Я лежал в госпитале в Орджоникидзе и пытался не вспоминать жуткий день и две ночи, проведенные в смрадном "смертном" подвале. В преисподней...

- За что были приговорены к расстрелу люди, находившиеся в подвале?

- Один из расстрелянных был старший политрук, споровший с рукава гимнастерки комиссарскую звезду при выходе из окружения.

Был еще лейтенант, командир пулеметной роты. Его бойцы отступили, бросив четыре пулемета на оставленных позициях.

Помню младшего лейтенанта Исмаила Садыкова из Кировабада. В августовских боях он, контуженный, попал к немцам в плен. Сбежал к своим при первой возможности. По возращении из плена был обвинен в измене Родине и приговорен трибуналом к расстрелу. Уже в первую мою ночь в подвале Садыков подсел ко мне и сказал: "Вы не из нашей бригады, вы здесь случайно, и, скорее всего, вас не убьют. Я не боюсь смерти, уже столько раз умирал, что мне уже не страшно. Но если моему отцу сообщат, что его сын изменник, он этого не перенесет. А меня в трибунале даже слушать не стали. Во имя Аллаха, если ты выберешься отсюда живым, напиши моему отцу, как все было на самом деле". Он несколько раз повторил адрес отца. На следующий день его вызвали на расстрел десятым...

Я, несколько раз пытался написать отцу Садыкова, но так и не смог начать письмо. А как надо было начинать: "Уважаемый товарищ Садыков" или "Уважаемый отец Исмаила. Ваш сын расстрелян..".? Но я помнил о своем обещании. Из госпиталя в Орджоникидзе меня повезли дальше в тыл, и я оказался именно в Кировабаде. Дом Садыкова находился недалеко от госпиталя. Нашел отца Садыкова и рассказал ему о трагической судьбе сына. Старый Садыков мужественно выслушал меня. На прощание он сказал мне: "Спасибо тебе, сынок. Может быть, когда ты сам станешь отцом, ты поймешь, какое великое дело ты сейчас сделал. Да благословит тебя Аллах!".

- Боям на Кавказе посвящено Ваше замечательное стихотворение:

Воздух вздрогнул.

Выстрел. Дым.

На старых деревьях обрублены сучья.

А я еще жив.

А я невредим.

Случай?

- Неужели в те дни даже не оставалось надежды выжить?

- Вам трудно будет представить, что там творилось в те дни, и что мне довелось лично увидеть. На наших глазах рассыпался фронт. Люди были полностью деморализованы. Мне пришлось даже увидеть своими глазами, как представитель Ставки лично расстрелял командира стрелковой роты за то, что его рота три дня где-то шлялась и грабила по селам, вместо того чтобы занять рубеж обороны. А многие просто драпали без оглядки.

Вот вам пример. Четыре разведчика вынесли на дорогу двух раненых товарищей. Пытаются остановить хоть какой-нибудь транспорт, идущий в направлении тыла, чтобы побыстрей отправить истекающих кровью товарищей в госпиталь. Все машины проносятся мимо. Силой оружия останавливают грузовик ЗиС-5. Рядом с водителем сидит тыловой полковник. В кузове ППЖ, чемоданы, узлы, ящики, и кадка с фикусом! Спасает "дорогой товарищ начальник" свою шкуру. Торопится в тыл с круглыми от страха глазами. На просьбу захватить раненых, полковник разразился матом и "праведным начальственным гневом": мол, как вообще его посмели остановить - сплошное "пошли вон!" и "вашу мать!". За кобуру на заднице начал хвататься. Полковника сразу пристрелили, а ППЖ сама сбежала в сторону гор. Выкинули фикус и чемоданы из кузова, а туда положили своих товарищей. Посмотрели документы у водителя и сказали: "Теперь мы знаем, кто ты и что ты. Если кому-то проболтаешься о том, что сейчас увидел, мы тебя из-под земли достанем и убьем! Понял?! Тогда гони в санбат!". Я помню даже число, когда это произошло, и фамилии троих товарищей бывших со мной рядом в ту минуту...

- Когда Вы были ранены?

- Пятнадцатого октября при возвращении ночью из разведки в немецком тылу. Целью этой разведки было засечь расположение немецких резервов и приготовить координаты для стрельбы нашего дивизиона. Пошли вчетвером: Лагутин, Гутеев, радистка Люба, не помню ее фамилии, и я. В тыл мы прошли относительно легко.

А на следующую ночь назад к своему переднему краю было невозможно пробиться. Вся долина, примыкающая к Тереку, была забита немецкой техникой. Чтобы проскользнуть у самой кромки воды, надо было "снять" двух часовых. Подползли к ним вместе с Лагутиным и одновременно кинулись на немцев. Мне впервые пришлось убивать ножом и по неопытности я всадил свой кинжал сверху вниз над ключицей часового. Фонтан липкой крови брызнул мне в лицо. Меня стошнило, и я вырвал... Лагутин бросил своего уже бездыханного немца и закрыл мне рот своей огромной лапой. Но было поздно, немцы услышали, что кто-то блюет, и окликнули нас: Мы уже шли по реке, когда по нам открыли огонь и стали освещать передовую ракетами. Пуля попала в ногу, а уже на подходе к нашей траншее мне достались осколки по всему телу. Раненый Лагутин вынес меня и убитую радистку. А тело Гутеева вынести не удалось... Степан спас мне жизнь в ту ночь.

- Что стало с Лагутиным?

- О его судьбе так никто ничего не узнал. Он попал в другой госпиталь. После войны Степан в Бийск не вернулся. Выжил ли он...

В 1946 году случайно встретился с бывшим старшиной Филиппом Соловчуком, замполитруком из взвода управления нашего дивизиона бронепоездов. Единственный, кстати, из политработников 42-го ОДБ, бывший лично непосредственно в бою. Он рассказал, что в декабре сорок второго года дивизион сняли с фронта и в январе 1943 гола перебросили в Иран, и что Лагутин после ранения к ним не вернулся. Рассказал, как ребята-разведчики долго ждали моего возвращения, хранили мои вещи и оружие, а наш комиссар дивизиона Лебедев, невероятная сволочь и дерьмо, выкрал из моих вещей кинжал, подаренный мне еще в Шроме.

- Куда Вы попали после госпиталя?

- Выписали из госпиталя вечером 31 декабря 1942-го. Новый год я встретил в одиночку, трясясь в вагоне поезда, идущего в Тбилиси. Меня направили в 21-й учебный танковый полк - 21-й УТП, расположенный в захолустном грузинском городке Шулавери. Этот полк на скорую руку "испекал" танковые экипажи для маршевых рот. Состав полка был смешанный: фронтовики после госпиталей и призывники. Танки всех типов. Патриотизм и желание побыстрее вступить в бой с врагом стимулировали в этом УТП весьма садистским способом: нас почти не кормили! Давали только какое-то варево из заплесневевшей кукурузы. От голода люди в полку разве что не пухли.

Через несколько дней меня вызвали в штаб полка и объявили, что направляют в военное училище. Я отказался. Но мне сразу "вправили мозги", резко объяснили, что приказы в армии не обсуждаются, а выполняются!

Собрали команду будущих курсантов - 150 человек из бывших фронтовиков, выдали сухой паек - соленый рыбец без хлеба, и отправили из полка.

Через Каспий переправлялись на большом пароходе, который пришлось брать в буквальном смысле штурмом. На пароход набилось почти четыре тысячи человек. Шли по Каспию три дня. Штормовая погода. Холод, мокрый снег, у многих началась морская болезнь. Мы с другом отлеживались под брезентом в шлюпке. С нами, танкистами, плыла большая группа раненых моряков. На палубе под охраной стояли две огромные бочки с портвейном. Договорились с часовым, связали его, и начали содержимое этих бочек активно употреблять. На туркменском берегу нас уже ожидала "торжественная встреча" представителей войск НКВД. Но когда "встречающие" увидели, что им придется иметь дело с танкистами и ранеными моряками, то они просто отошли от трапа... Никто не рискнул с нами связываться. В Красноводске организовали баню, выдали для мытья по три котелка воды. Получили паек на дальнейшую дорогу: пшенка в брикетах. Эти брикеты моментально сгрызли сухими. Прибыли в 1-е Харьковское танковое училище, дислоцированное в Чирчике. Из фронтовиков была создана одиннадцатая курсантская рота. Рассчитывали, что попали в училище только на полгода, но наша учеба растянулась на долгие тринадцать месяцев

- Учеба в училище оставила какой-то след в Вашей памяти?

- Конечно, все-таки целый год моей молодости был проведен в училищных стенах 1-го ХТУ. Но почему-то сейчас не хочется долго и подробно рассказывать об училище.

Училище было большим: 16 курсантских рот, по 125 курсантов в роте. Обучали нас на старых танках БТ и на Т-34, но в начале 1944 года, незадолго до нашего выпуска, в училище пришли новые танки - Т-34-85. Вождение отрабатывали на танках БТ-7, на каждый взвод выделялась одна такая машина. За все время учебы я всего лишь три раза стрелял из танка. Жесткая дисциплина, муштра, хотя нашей 11-й "фронтовой" роте делали определенные послабления в плане дисциплины. Нам чаще давали увольнительные в город.

Кормили по 9-й "курсантской норме", основным блюдом был "плов на машинном масле", но я не могу сказать, что мы мучились от голода. Если у многих курсантов к вечеру, после интенсивных занятий оставались силы, желание и время для занятий боксом и тяжелой атлетикой, значит, не так уж плохо мы питались. Иногда ходили в окрестные сады и огороды, набирали виноград, дыни, получался дополнительный паек.

Большую часть занятий мы проводили в полевых условиях. Жара дикая, и привыкнуть к ней мы так и не смогли. Гимнастерки напоминали географические карты от выступавших на спине разводов соли. Утром, перед выходом на занятия в пустыне каждому выдавали флягу воды, а вечером старшина проверял: не дай бог, кто хотя бы глоточек отпил.

Нашим взводом командовал лейтенант Осипов, хороший парень был. Ротой командовал капитан Федин, строгий службист и строевик, с нами он держался очень сухо, на дистанции, но внушал уважение и доверие. Командовал батальоном майор, еврей с типичной фамилией, сейчас точно не вспомню ее. Летом 1943 он ушел из училища на фронт. Встретил его случайно в 1945 году в Черновцах в синагоге. Пришёл туда в Судный день. Майор потерял руку на фронте, и пустой рукав его гимнастерки был заправлен за ремень. Он меня сразу узнал. Прекрасными преподавателями были техник-лейтенант Коваль и полковник Кузьмичев, преподававший нам тактику.

В нашей роте подобрались хорошие ребята: мой близкий друг Мишка Стребков, Володя Вовк, Саша Голобородько, Вася Юбкин - славные ребята. Был у нас в роте и бывший инженер, интеллигентный парень Ростислав Армашов, который пришел в училище с гражданки. Его возненавидел наш старшина роты Градиленко, человек с двуклассным образованием, ненавидевший всех, кто умнее или удачливее его. Выдавал себя за крутого фронтовика, хотя несколько курсантов знали старшину еще по фронту, где он служил на складе ГСМ. Градиленко мастерски выслуживался перед начальством и, несмотря на полную безграмотность, умудрился попасть в список отобранных в училище, и уже в Чирчике был назначен на должность старшины роты. Типичный мизантроп, бывший сверхсрочник из кадровиков, завистливая тупая сволочь и подлец. Градиленко возненавидел Армашова и громогласно заявлял ему: "Я из тебя вышибу интеллигента!". Прошло немало времени, пока этого Градиленко заставили "успокоиться":

В начале весны 1944 года мы сдали выпускные экзамены в училище. Какие экзамены? Тактика, топография, техника, вооружение вождение танка. Экзамены по огневой подготовке были теоретическими. Получили погоны младших лейтенантов. Мне вручили удостоверение - "Окончил с отличием", и вскоре я оказался уже в Нижнем Тагиле, где мне предстояло получить свой танк и сформировать экипаж

- Сколько времени вы ждали танк с конвейера?

- Где-то дней десять. Мы сами участвовали в сборке своих машин.

На конвейере самоотверженно работали женщины и подростки, почти дети. Вручили мне танк Т-34-85, часы, шестискладный нож. Дали экипаж, четыре человека. Через пару дней, в конце мая 1944 года, получили приказ погрузить танки на платформы, получить боекомплект, и наша маршевая рота - 30 танков - одним эшелоном выехала на фронт. К платформам прицепили два мощных паровоза.

Личное оружие мы получали уже в бригаде.

- Кто был в Вашем первом экипаже?

- Весь экипаж был необстрелянным, никто из ребят ранее на фронте не был. Стрелок Вася Харин. Погиб в первых боях. Командир орудия Вася Осипов, уралец. Оба Васи были славными парнями. После ранения Осипов попал в другой батальон бригады, и я не знаю, дожил ли он до конца войны. Механик-водитель Борис Макаров был также ранен в первых боях, после госпиталя вернулся в бригаду и снова попал в мой экипаж.

Пока он был в госпитале, я потерял два экипажа. После возвращения в батальон Боря всегда был со мной вместе. Верный друг. Погиб в конце января 1945 года. Еще одним членом экипажа был Саша Белов, кубанский казак, несколько месяцев проживший под немецкой оккупацией и имевший некоторое представление о войне. Белов сгорел в танке. Все ребята были в возрасте 19-20 лет.

- Как Вы оцениваете подготовку экипажа к боевым действиям?

- Могу дать только одну оценку - нулевую. Экипаж в танковом УПе здорово поморили голодом, но мало чему научили. Не было претензий только к командиру орудия, этот стрелять умел. Механик-водитель имел всего восемь часов вождения танка. Но тут даже дело не в профессиональной подготовке - экипаж был физически истощен. Я с тоской смотрел на своего башнера и думал, как такой доходяга будет в бою, в неописуемой тесноте, на ходу танка заряжать орудие пятнадцатикилограммовыми снарядами? Где он силы возьмет вытащить снаряд из чемодана? Я постоянно думал: как накормить экипаж?

Перед погрузкой увидел на эстакаде пустой запасной бак для горючего. Подобрали этот бак и залили его газойлем. У кранов с газойлем не существовало никакого контроля и ограничений. Спрятали этот бак под брезент, дав ему торговую марку "керосин". И благодаря этому "керосину" мой экипаж, наконец, отъелся. Всю дорогу до фронта мы меняли газойль на сметану, творог, молоко и хлеб. Ребята ожили, у них появился интерес к жизни.

За четыре дня наш эшелон проделал путь до Москвы, дальше поезд пошел на Смоленск. Там нас разгрузили, и колонна маршевой танковой роты своим ходом пошла на Богушевск. Несколько дней мы кочевали вслед за фронтом, и за это время я смог подтянуть экипаж в плане боевой подготовки. Всю дорогу мы тренировались. Механик нарабатывал часы практического вождения. Перед отправкой в бригады нам устроили тактические занятия и боевые стрельбы, мы неплохо отстрелялись, и я был доволен своим экипажем.

- В какую бригаду Вы попали?

- Во 2-ю отдельную гвардейскую танковую бригаду, которой командовал подполковник Ефим Евсеевич Духовный. Эта бригада на фронте была знаменитой. Она была фронтового подчинения и не входила в состав какого-то определенного танкового корпуса. В составе бригады было 65 танков в трех танковых батальонах, мотострелковый батальон, батарея ПТА, рота связи, разведчики, санвзвод и множество других различных мелких подразделений. Бригада использовалась исключительно для прорыва и несла огромные потери в каждой наступательной операции. По сути дела, это была бригада смертников, и пережить в ней два наступления для рядового танкиста было чем-то нереальным. После того как я выжил в летнем наступлении в Белоруссии и Литве, меня все в батальоне называли за живучесть Счастливчиком. Но новичкам в бригаде никогда не говорили, в какую "веселую" часть они попали. Зачем людей лишний раз расстраивать... Это позже новички понимали, что их будущим займутся только два "наркомата": наркозем и наркомздрав...

- Как происходил прием пополнения в бригаде? Проводились ли подробные инструктажи для нового пополнения?

- Десять экипажей из нашей маршевой роты прибыли во 2-ю Гв. ОТБр. Многие экипажи сразу же перетасовали. Приходили командиры рот и набирали себе в старые экипажи "новичков". Могли и старый танк "махнуть", поменять на новый. В этом аспекте не было каких-то строгих правил. У кого радиста не хватает, у кого механик убит. Лишних "безлошадных" танкистов отправляли в "пеший резерв" при батальоне. Там же находились "безлошадные", вернувшиеся в батальон после госпиталей и еще не распределенные по другим экипажам.

Знаете, как у танкистов? Танки летом чаще горели, а зимой танкистов чаще подбивали. Так летом не хватало танков, а зимой - людей в экипажах. Но мой экипаж по прибытию в бригаду не тронули и не "разобрали на запчасти". Попал во взвод лейтенанта Бородулина, который был через несколько дней тяжело ранен. Инструктаж новому пополнению всегда давался поверхностный. В воздухе звучали в основном две фразы, первая: "Война научит", и непосредственно перед боем говорили: "Делай, как я!"

- Численный состав Вашего батальона?

- В батальоне две роты по десять танков и 21-й танк комбата. Сто пять человек в экипажах и еще примерно 30-35 человек во вспомогательных тыловых и ремонтных подразделениях батальона.

- Командный состав батальона?

- Моим танковым батальоном командовал майор Дорош. Неплохой парень. Доброжелательный и симпатичный человек, украинец из Днепропетровска, всегда выдержанный, ироничный, покровительственный. Сам Дорош в танковые атаки почти никогда не ходил, и его 21-й танк мы считали резервным.

Замполитом батальона у нас был майор Смирнов - редкая пакость, мародер, увешанный до пупа орденами. Никогда в бою Смирнова никто не видел. Его ненавидели все танкисты, называя замполита чуть ли не в лицо кратко и ясно: Говно. Про этот выдающийся экземпляр рода человеческого попозже расскажу подробнее.

Начальником штаба батальона - адъютантом старшим был хороший человек, который испытывал чувство вины, когда отдавал приказ "безлошадным" танкистам, только что потерявшим машину, пересесть в другой танк. Жалел нас...

В батальоне еще был заместитель по строевой, зампотех, зампотылу (он же начпрод), начбоепит, и так далее.

- Когда Вы приняли первый бой в составе танковой бригады?

- В самом начале белорусской наступательной операции. Прорыв между Витебском и Оршей. Дошли до рубежей западнее Борисова. Наши тылы отстали за Березиной, мы остались без горючего и боеприпасов. И когда бригаде дали приказ повернуть на Вильнюс, то жалких остатков снарядов и горючего в обескровленной бригаде хватило только на то, чтобы экипировать три танка, один взвод. Этим взводом мне и пришлось командовать, представляя нашу бригаду в июльских боях за Вильнюс.

Предоставили "возможность отличиться". В качестве офицера связи с нами вызвался поехать парторг батальона старший лейтенант Варивода, хоть политрук, но порядочный человек, полный антипод дурака и труса Смирнова. По грунтовым дорогам и песчаным проселкам прошли без привалов более двухсот километров, сжигая резиновые бандажи катков и выгоняя всю душу из дизелей и из людей.

Остановились возле штаба стрелкового корпуса, расположенного в каком-то литовском фольварке в шести километрах от Вильнюса. Пошли с парторгом в штаб. Варивода, будучи старше меня по званию, доложил комкору, генерал-лейтенанту о прибытии передового отряда 2-й гвардейской танковой бригады в составе трех танков. Генерал-лейтенант - кажется, это был Крылов - критически оглядел меня с ног до головы и, указывая на меня подбородком, сказал: "И это и есть знаменитая 2-я гвардейская, которая должна обеспечить мне взятие города?". Мы молчали. Генерал продолжил с улыбкой: "Ну что ж, бригада - так бригада. Отдыхайте, ребята. Утро вечера мудренее. Можете кино в штабе посмотреть". А внизу, в Вильнюсе грохотал бой. Мы с Вариводой растерянно переглянулись и не могли ничего понять.

- Можно услышать подробности боев за Вильнюс?

- Утром 8 июля я получил приказ проследовать в распоряжение командира одного из полков 144-й стрелковой дивизии. Проехали мимо кладбища и в районе вокзала нашли командный пункт. Меня проводили к комполка. Этот подполковник с замашками полководца сказал, что у противника держат оборону всего человек сто пехоты, пара немецких танков и несколько орудий - раз-два, и обчелся. Мол, плевое дело тебе лейтенант поручаю, давай, быстро разгони немцев, долго с ними не цацкайся.

И мы, три танка, поползли по городским улицам, не видя друг друга. Обещанные подполковником два немецких орудия, видимо, размножались неполовым делением, по нам стали бить из орудий со всех сторон. Едва успевали их уничтожать. Перебило правую гусеницу. Механик-водитель включил заднюю передачу, и машина по крутой дуге, оставляя разбитую гусеницу, вползла в палисадник, оказавшийся, по счастливой случайности, в нужном месте. Снаряд искорежил ленивец и передний каток. Я оставил экипаж ждать ремонтников, поскольку сами, своими силами с таким повреждением мы не могли справиться. Пошел разыскивать другие танки. Один из танков взвода без признаков жизни прижался к многоэтажному зданию. Экипаж был на месте, и я залез в этот танк. Командиру танка приказал отправиться к моей подбитой машине, занять круговую оборону и ждать с экипажем ремонтников.

Бой с немцами в городе, кроме советских подразделений, активно вели поляки с красно-белыми повязками на руках (подчинявшиеся польскому правительству в Лондоне) и большой еврейский партизанский отряд. У них на рукаве были красные повязки. Группа поляков подошла к танку. Я соскочил к ним и спросил: "Помощь нужна?". Командир, кажется, полковник, чуть ли не со слезами на глазах пожал мне руку и показал, откуда по ним наиболее интенсивно стреляют немцы. Оказывается, накануне их оставили один на один с немцами без поддержки. Вот почему генерал-лейтенант оказался таким добрым к нам... Тут же прибежал лейтенант, уже виденный мною в штабе полка, и передал просьбу от командира - поддержать батальон в том же направлении, на которое мне только что указали поляки.

Нашел в полуподвале НП комбата. Комбат ознакомил меня с обстановкой и поставил задачу. В батальоне у него оставалось семнадцать человек... Я усмехнулся: ну, если три танка считаются танковой бригадой, то почему 17 бойцов не могут быть батальоном... Батальону была придана одна 76-мм пушка. У расчета осталось два бронебойных снаряда. Это был весь боекомплект. Орудием командовал молоденький младший лейтенант. Поддержать огнем батальон артиллеристы, естественно, не могли. Их головы были забиты одной мыслью: что они будут делать, если по улице пойдут немецкие танки?!

Я нашел третий танк своего взвода, которым командовал мой друг и однокурсник Ваня Соловьев. Ванюша поддерживал штурм соседнего батальона. На следующий день Соловьев сгорел в танке вместе с экипажем. Мы похоронили его прямо на той же улице. В семидесятых годах военкомом города стал один из танкистов нашего батальона Алексей Клопов. Он воевал башнером в соседней роте, а после ранения служил в штабе батальона. Подполковник Клопов помогал мне искать место захоронения экипажа Соловьева. Могилу мы не нашли. Но, благодаря Клопову, на памятнике воинам, погибшим за освобождение Вильнюса, высекли имена экипажа гвардии младшего лейтенанта Ивана Соловьева

Начиная с 9 июля, мой танк трое суток не выходил из боя. Мы полностью потеряли ориентацию в пространстве и времени. Снаряды мне никто не подвозил, и я был вынужден тысячу раз подумать, прежде чем позволить себе еще один выстрел из танкового орудия. В основном поддерживал пехоту огнем двух пулеметов и гусеницами. Не было никакой связи с бригадой и даже с Вариводой.

Уличные бои - это настоящий кошмар, это ужас, который человеческий мозг не в силах полностью охватить. Рушащиеся здания. Трупы на мостовой. Истошные вопли раненых. Обрывки пересыпанной матюгами солдатской речи. И потери, дикие и жуткие. Только и слышишь вокруг: "Вперед, мать вашу •••••! Если через двадцать минут не возьмешь мне этот ••••• дом, застрелю к ••••• матери!". В батальоне, которому нас придали, уже на второй день никого не осталось. Пригнали в батальон из полковых тылов писарей, поваров, связных, ездовых. Вот эти люди, в конечном итоге, и брали Вильнюс.

12 июля я чуть было не распрощался с жизнью. Раздавили зенитное орудие, успевшее выстрелить по нам. К счастью, снаряд только чиркнул по башне. Метнулись на другой перекресток, чтобы не попасть по огонь соседней зенитки, выставленной на прямую наводку, и заблудились в лабиринте улиц. Обычно я не закрывал заднюю крышку своего люка. Чтобы открыть его, надо было одной рукой потянуть вниз ремень, прикреплённый к двум защёлкам, а другой рукой толкать вверх довольно тяжёлый люк. Но в городе, когда в тебя стреляют сверху, нельзя было люк оставлять открытым. Чтобы не закупоривать себя, я стянул защёлки ремнём. Таким образом, люк был только прикрыт. Я рассказываю это так подробно потому, что сквозь рёв дизеля и грохот траков почувствовал, как что-то скребёт по крыше башни. На корму взобрались два немца, которые пытались открыть люк. Я ухватился за ремень и приказал Васе перерезать его. Так я оказался в положении, не очень приятном для танкиста. Не знаю, сколько времени мы метались по улицам. И тут я увидел церковь, наш старый ориентир. Мы выскочили под прямым углом к месту, где стояло наше одинокое 76-мм орудие с двумя снарядами. Артиллеристы с лихорадочной быстротой стали разворачивать орудие на танк! До пушки оставалось метров сорок, когда Борис, остановив машину и открыв свой люк, выдал такую матерную тираду, что, наверное, от стыда и смущения покраснели все улицы Вильнюса. Артиллеристы сразу поняли, что этот танк - свой. Немцев на корме мы привезли уже мёртвыми. Их расстреляли пехотинцы из окрестного дома. Мы кинулись обниматься с артиллеристами.

13 июля в городе прекратились бои. Немцы группами сдавались в плен. Помните, о каком количестве немцев предупредил меня подполковник? Сто человек. Так вот, только пленных немцев оказалось пять тысяч. Зато двух танков тоже не было.

Почему-то именно ко мне бойцы подвели немецкого офицера-танкиста в звании гауптштурмфюрера. Из танкового батальона дивизии СС. Мне никто не давал полномочий допрашивать немца, но, мобилизовав все свои "обширные" знания в немецком языке, я стал беседовать с "коллегой по роду войск". Пленный офицер сказал, что он австриец, учился в свое время в Венском университете. Один из первых австрийских национал-социалистов. На мундире солидные ордена. Держался гордо, с достоинством, и даже не побоялся прочитать мне лекцию о том, что нет разницы между национал-социализмом и коммунистическими идеями, и что мы, по большому счету, - патроны из одной обоймы, и неважно, какого цвета химера, - красного или коричневого. Он добавил, что честным людям и евреям не будет места ни при каком строе: ни при коммунистическом, ни при фашистском. Время от времени я хватался за пистолет. Но австриец только снисходительно улыбался. Грешен, у меня невольно возникла к нему симпатия. Я не стал в него стрелять. Приказал отвести его в штаб полка. Уже сделав несколько шагов, он вдруг остановился и сказал: "Лейтенант! Это вам от меня на память", - и протянул мне автоматическую ручку удивительной красоты: красную, с вкраплениями перламутра, с изящным золотым пером, с золотым кольцом вокруг колпачка и таким же держателем. Эта авторучка стала моим талисманом. В утро перед своей последней атакой я потерял авторучку. Тяжёлое предчувствие. Я знал, что меня ждёт.

- Ветераны из 184-й СД вспоминают один бой в конце июля 1944 года, уже на подходе к литовско-прусской границе. В этом бою немцы потеряли тридцать танков. И решил исход боя один танковый взвод 2-й гвардейской танковой бригады. И командовали этим взводом Вы. Расскажите об этом уникальном бое.

- За Неманом, в районе Германишки-Жверждайцы, батальон выдержал тяжелейший ночной бой, который сложился для нас крайне неудачно. Это было просто побоище. Мы попали в танковую засаду. Немцев не видели и стреляли по танкам противника наугад - по вспышкам орудий. Немецкая пехота подошла вплотную к танкам нашего батальона, и пехотинцы осветительными ракетами указали цели своим "пантерам". В освещенные ракетами Т-34 немецкие "пантеры" гвоздили болванками одну за другой. Мне крупно повезло в этом бою. Я догадался в темноте обойти немцев с фланга и сжег две "пантеры" в борт. На фоне наших горящих танков силуэты "пантер" оказались отличными мишенями. Но от нашего батальона после этого страшного боя осталось на ходу три машины. Три танка Т-34 ейтенантов Сердечнева, Феоктистова и мой укрылись в разбитом фольварке. Танкисты с трудом приходили в себя.

Утром на мотоцикле к нам прикатил старший адъютант батальона и сообщил радостную весть: бригада выведена из боя и нам предстоит переформировка. Нам даже не верилось, что на какое-то время для нас прекратится война, и мы получим передышку и еще немного поживем на белом свете. Стали завтракать и выпивать вместе с остатками танкового десанта - бойцами штрафного батальона, которые давно заменили погибших наших "штатных" мотострелков.

Вдруг мой башнер сказал: "Лейтенант! Ты что, не слышишь? Танки!". Мы посмотрели на лес, откуда доносилось тягучее нытье немецких моторов. На опушке показались танки. Тридцать "пантер" неровной линией выползли на поле и, стреляя с коротких остановок, пошли на батарею 76-мм орудий, которая окопалась справа и сзади от фольварка. Густая стена пыли вставала за танками, застилая опушку леса. Это поле не было участком обороны танкового взвода и нашей заботой, да и вообще, мы смотрели на происходящее как наблюдатели, ведь бригаду уже вывели из боя!

Артиллеристы открыли огонь, но что могли сделать их снаряды с такого расстояния лобовой броне "пантеры"?! Артиллеристы дрогнули. Расчеты убегали от орудий. И так бывало, даже на четвертом году войны. Вместо того, чтобы, как их учили, стрелять по гусеницам, забрасывать танки гранатами, сражаться и умирать с честью, отбиваться, пока на батарее есть еще хоть одна живая душа, артиллеристы бросились в тыл. На тачанке на поле выскочил командир дивизии генерал-майор Городовиков. Чудак-калмык. В ту пору уже никто из генералов не ездил на тачанках. Кроме того, храбрец Городовиков, как рассказывали, лично водил полки в атаки, что никто из начальников его ранга не делал даже в 1941 году. Вокруг тачанки рвались снаряды. Комдив носился по полю за драпающими артиллеристами, хлестал их нагайкой, пытаясь вернуть на огневые позиции.

Но это не помогло. Тачанка комдива на бешеной скорости неслась к нашему фольварку. Городовиков подскочил к нам. Его глаза были полны слез отчаяния. Он крикнул - "Братцы! Танкисты! Выручайте! Остановите танки! Всех к Герою представлю!". И хоть и хотелось мне ответить генералу, что бригада наша уже не воюет, и вообще это не наш участок обороны, что нам не нужны никакие Звезды: нам жить охота, что ни хрена три танка Т-34 этой своре немецких танков не сделают, и он пусть сам со своими трусами-артиллеристами разбирается, и еще много чего хотелось сказать, но я крикнул: "По машинам! Огонь с места!" - и добавил несколько крепких слов. Немцы шли по полю, подставив нам борта своих "пантер", как мишени на танковом полигоне. Мы вели огонь из-за высокого каменного забора фольварка. Над забором торчали только башни. И началось.. Когда артиллеристы увидели, как горят немецкие танки, а уцелевшие развернулись и стали отступать к лесу, они вернулись к орудиям - кормовая броня "пантер" уже была им по зубам. Итог боя: мы сожгли 18 немецких танков - каждый экипаж по шесть "пантер", артиллеристы вывели из строя 6 танков.

В том же бою произошло еще одно неординарное событие. Экипажи шести "пантер", увидев, как один за другим загораются танки их товарищей, бросили свои машины целыми и побежали в лес. Пехота моментально "оседлала" брошенные танки, которые еще несколько минут назад внушали пехотинцам только животный ужас, обложила соломой и стала поджигать танки. С немецкой стороны по нам даже не стреляли! Видимо, и там все обалдели от увиденного. На своём танке я успел доехать до пехоты и отбить у них одну "пантеру". На этом трофее мы катались целый день, рискую схлопотать от своих бронебойный снаряд. Сразу после боя, снова на тачанке прикатил Городовиков, он обнимал и целовал нас.

- Почему этот бой так и остался малоизвестной страницей героизма советских танкистов, очередным "белым пятном" в истории войны? Мне рассказали о нем ветераны 184-й СД задолго до знакомства с Вами. Но почему, по Вашему мнению, в "танковой" исторической литературе не уделено внимание такому выдающемуся боевому достижению?

- С войны осталось еще столько белых пятен, что и словами не передать. Ну, допустим, подвиги танкистов роты Колобанова из батальона Шпиллера или отдельных экипажей Коновалова, Павлова - все же стали известны и нашли свое отражение в исторической и мемуарной литературе. Но кто знает о Луканине, который на ИС-2 вместе с напарником сжег на Сандомире 17 немецких танков? Кто слышал о самоходчике Зиновии Зусмановском, подбившем в одном бою семь немецких "тигров" и "пантер" под Кауши в 1945 году?

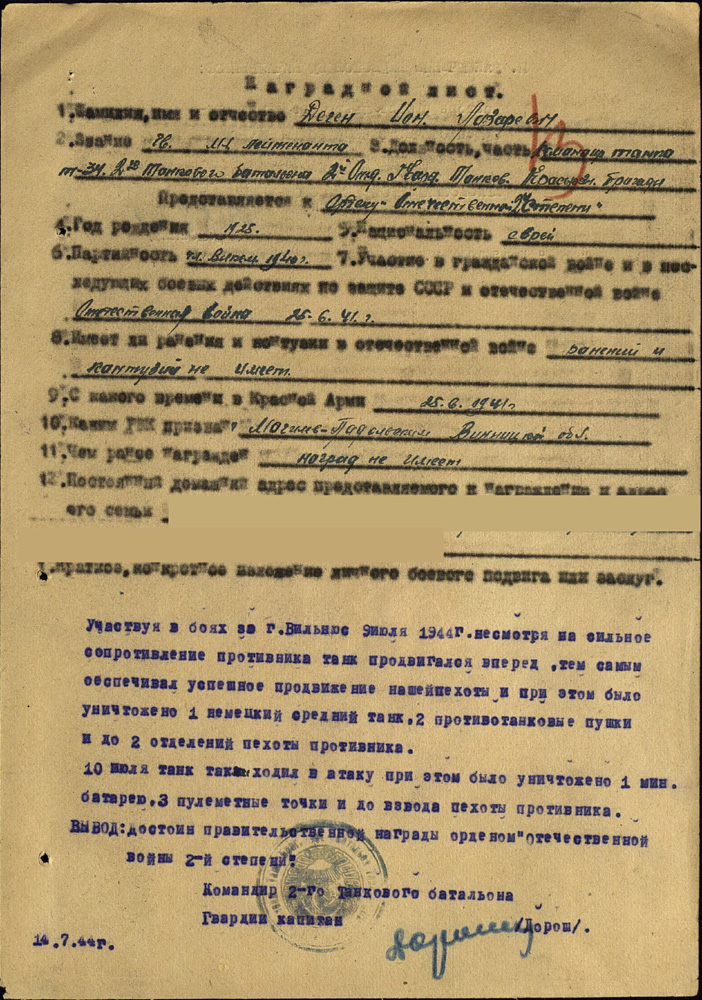

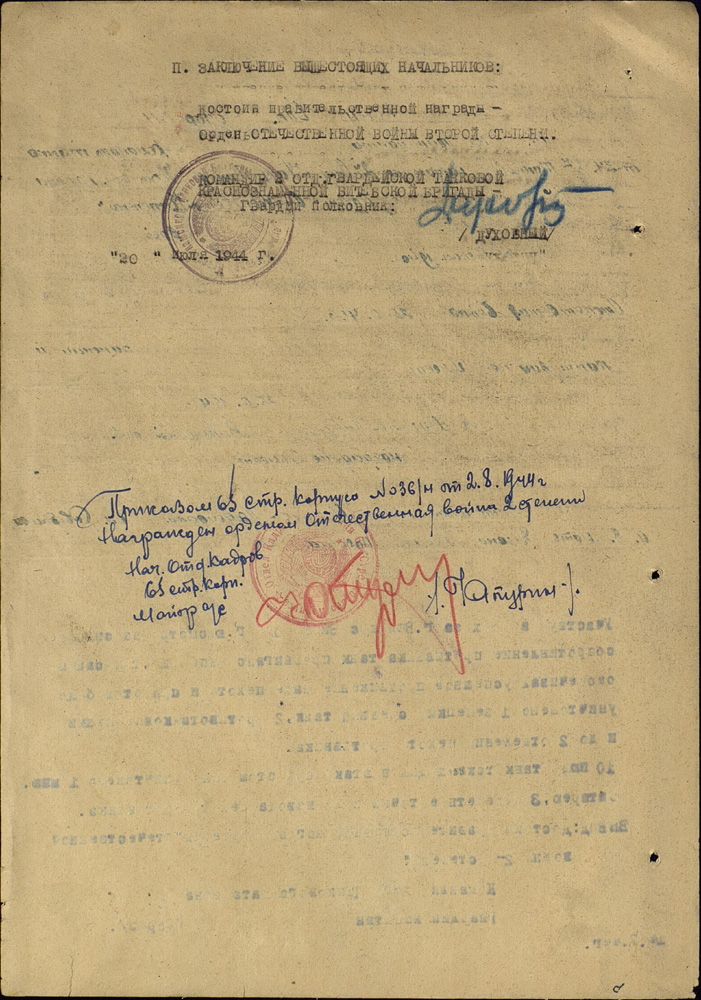

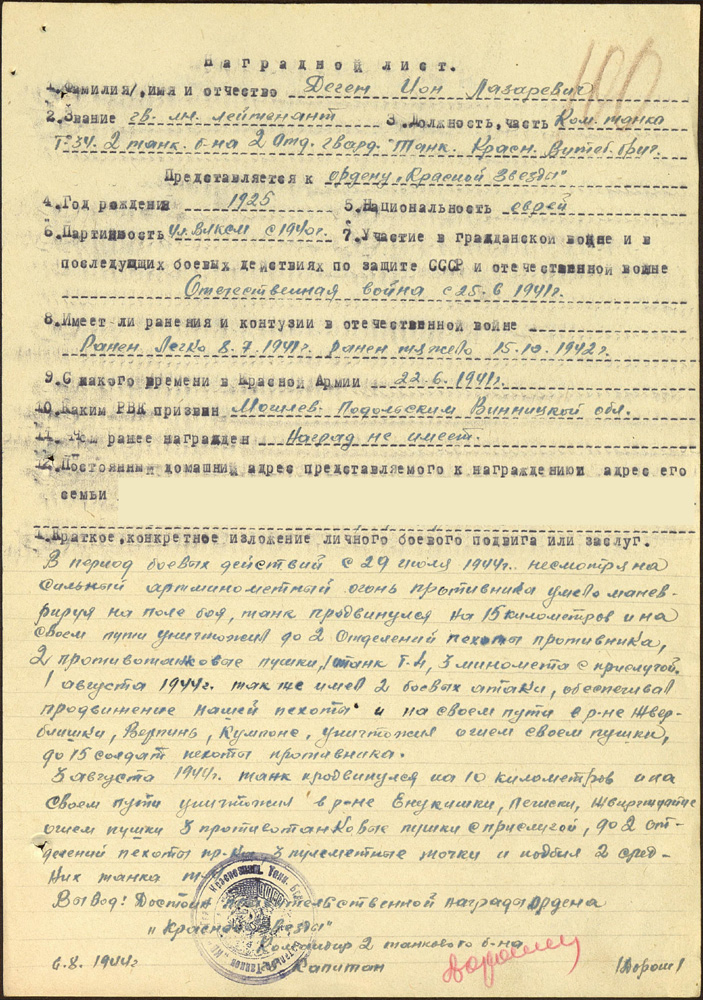

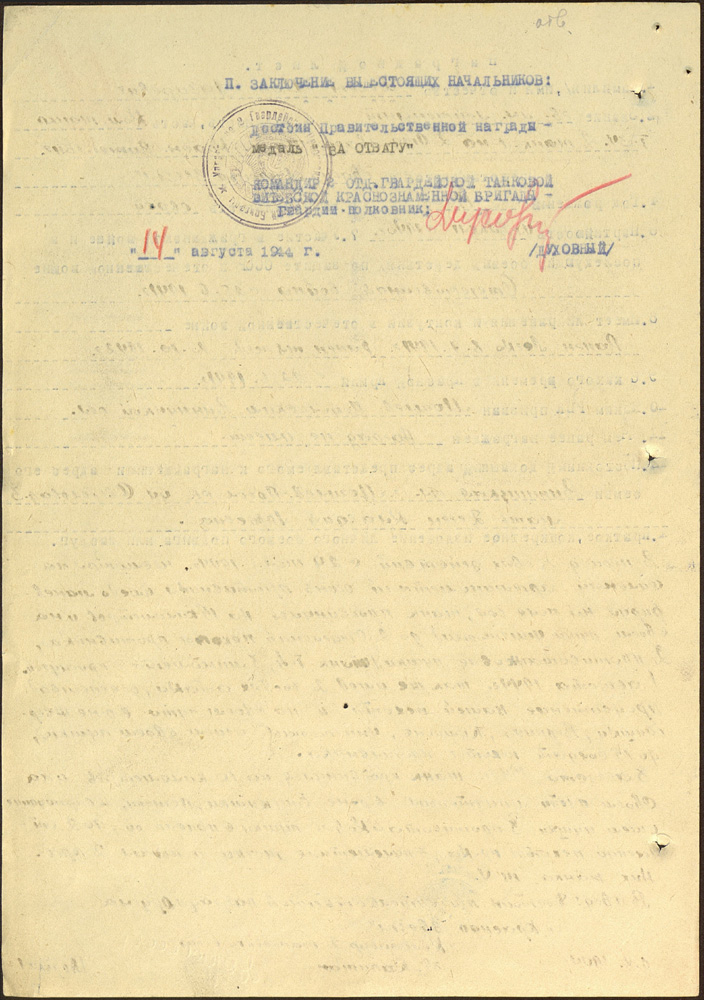

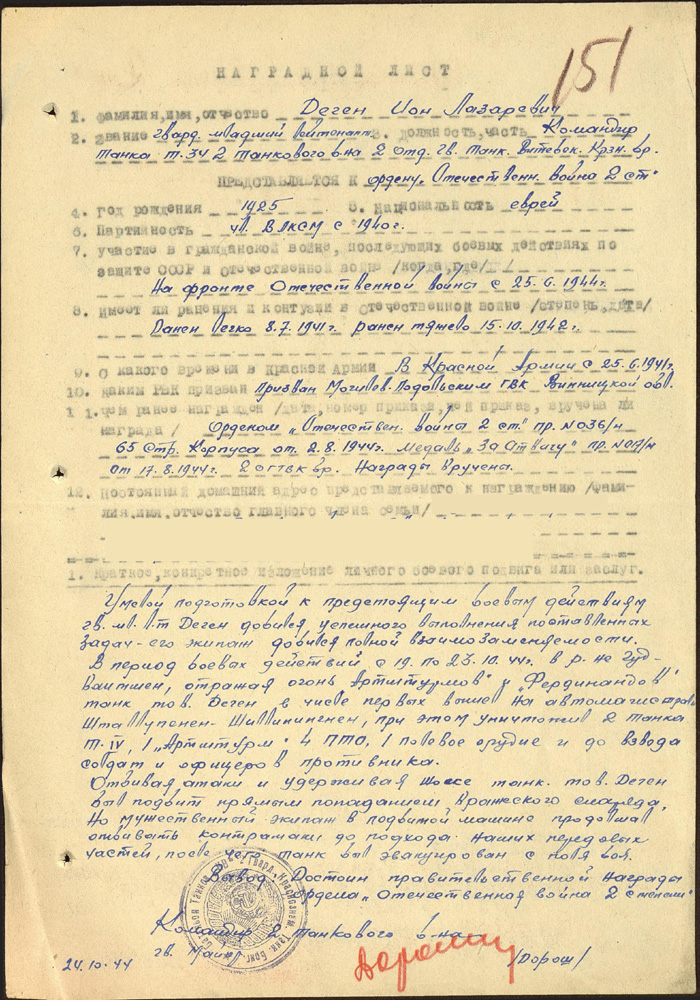

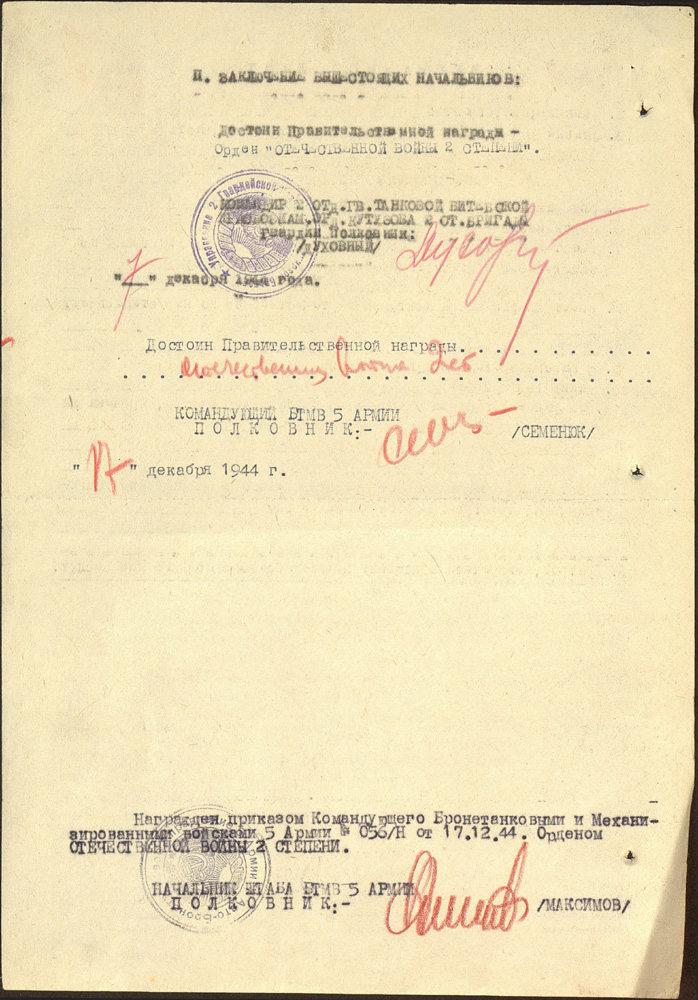

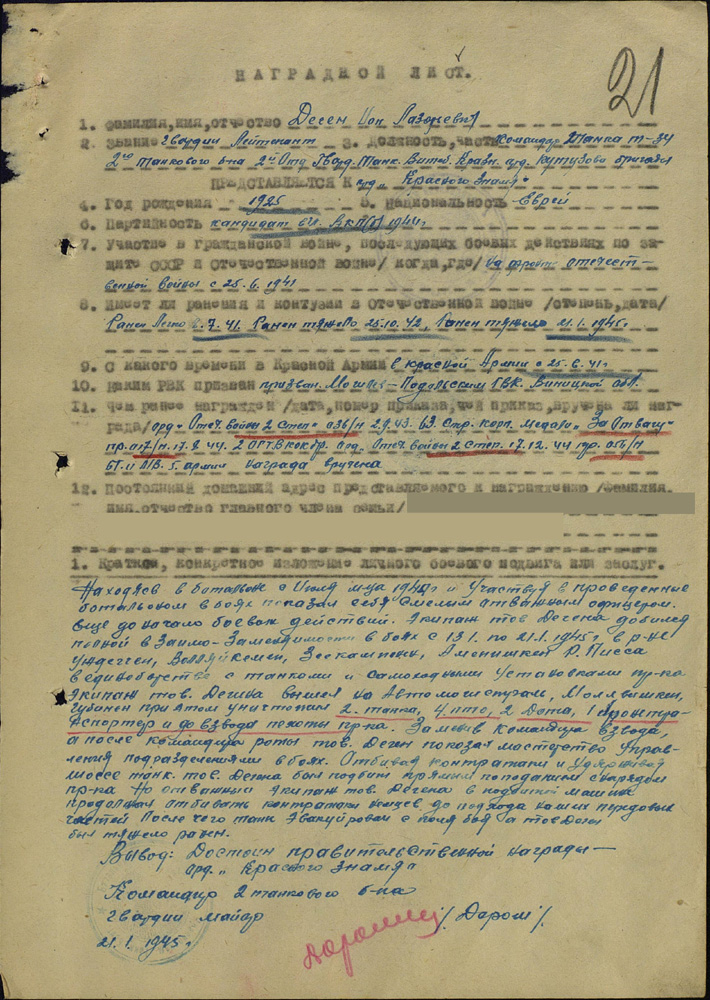

В 1942-м, в бою под Прохладной, я лично видел, как экипаж танка Т-34 уничтожил семнадцать немецких танков. После войны выяснилось, что нигде про этот геройский бой танкистов и не слышал... Даже на войне все зависело от пиара... Когда в 1994 году мой друг, редактор журнала "Голос инвалида войны", воевавший на фронте командиром полка САУ, ныне покойный Аркадий Тимор, привез мне из Москвы из ЦАМО фотокопии моих наградных листов и я впервые увидел свой наградной за этот бой и описание самого боя, то вдруг понял, что, скорее всего, все танки, уничтоженные моим взводом, просто расписали на всю бригаду, чтобы ордена дали всем, а не только трем экипажам. В моем наградном листе фигурировало всего три танка вместо шести, которые я подбил, и то эти танки "раскидали" по разным дням недели. А что зря говорить, вот копия, читайте сами.

- Так сдержал Городовиков свое слово или нет? За этот бой Вас представляли к званию Героя?

- За этот бой, судя по наградному листу, меня представляли к ордену Красной Звезды, а дали медаль "За отвагу". Поверьте, мне сейчас все равно. А представил меня комдив или нет - я не знаю. В основном, танкистов нашей бригады представляли штабы стрелковых корпусов, которым наша отдельная бригада была придана. А насчет обещания Городовикова... Это был единственный случай, когда речь шла о "мотивации наградами" непосредственно на поле боя, и я не знаю, как развивались события далее в этом "геройском вопросе".

В нашей бригаде никаких наград заранее не обещали. Но когда наградные оформляли непосредственно в бригаде, то штабные бригадные писаря - народ осведомленный - сразу шептали на ушко, кого представили и на какой орден, и что там дальше происходило. Например, когда комбат гвардии майор Дорош заикнулся в штабе бригады, что лейтенант Деген за Вильнюс заслуживает звезду Героя, и он, комбат, просит разрешение на заполнение наградного листа на ГСС на мое имя, писаря мне сразу сообщили, что наш замполит Смирнов "лег костьми поперек стола", чтобы не допустить подобного представления, да еще весь политотдел бригады подключил к "борьбе за чистоту геройских рядов от всяких там Дегенов". А тут все было на уровне слухов.

- Но мне Ваши сокурсники по медицинскому институту рассказали, что в 1948 году, в передаче Всесоюзного радио о танкистах долго рассказывали о Герое Советского Союза лейтенанте Дегене.

- В день танкиста 8 сентября 1948 года я пришёл в институт. Мой друг-однокурсник Семён Резник (сейчас он профессор-хирург, живёт в Рамат-Гане, то есть израильтянин, как и я) сказал, что утром в радиопередаче слышал рассказ танкистов об их погибшем товарище Герое Советского Союза гвардии лейтенанте Ионе Дегене. Зная любовь Сеньки к розыгрышам, я не обратил внимания на его трёп. Дома меня ждала телеграмма от племянника с вызовом на телефонный переговорный пункт. Мой племянник начал разговор следующими словами: "Скромность, конечно, украшает человека, но скрыть от родственников, что ты Герой..".. Я объяснил, что это ошибка.

На следующий день мой друг и однокурсник Захар Коган, тоже бывший танкист, лейтенант, потащил меня в облвоенкомат. Военком - полковник, Герой Советского Союза, очень славный человек - сказал, что слышал накануне передачу по радио и уже направил запрос в наградотдел Президиума Верховного Совета. Примерно через месяц, во время случайной встречи на улице, он сказал, что получен ответ: "Ждите указа Президиума Верховного Совета". Указа не дождались. Но в 1965 году, к 20-летию со Дня Победы Киевский областной военкомат снова запросил наградотдел. Ответ: поскольку И.Л.Деген награждён большим количеством наград, есть мнение не присваивать ему звание Героя Советского Союза. Текст передал вам примерно. Но смысл точный.

- Танки 2-ой отдельной танковой бригады имели свои опознавательные знаки и свою нумерацию?

- Да. На башне был нарисован белый круг, в верху которого была звезда, от нижних лучей которой отходили две линии образуя латинскую цифру II. В моей роте экипажи были танки с четными номерами: 26, 28, 30 и так далее. Позывные для связи часто менялись, то "Тюльпан", то "Роза". Постоянными оставались только сигналы для взаимодействия в бою, например сигнал "111" означал "Атака! Вперед!".

- Танки бригады вели огонь на ходу?

- От стрельбы с ходу толку почти никакого. Постоянно тренировались в стрельбе с короткой остановки. Командир танка давал команду: "Короткая!". Механик-водитель останавливал машину ровно на две секунды, за это время успевали произвести более-менее прицельный выстрел. И, не дожидаясь команды командира на продолжение движения, механик срывал машину с места. Этот маневр был отработан до автоматизма. А вообще, мы даже в атаке лоб в лоб открывали огонь только с дистанции 500 метров.

- Как танкисты относились к своим боевым машинам? - "все равно сгорит" или как к живому и родному человеку?

- Отношение экипажей к танкам было любовное, за машинами следили. Таких разговоров: "да гори эта железяка синим пламенем, все равно подобьют!" - я не слышал.

- Иерархия в экипажах соблюдалась строго?

- Нет. Дистанция между офицером-командиром танка и сержантами экипажа строго не соблюдалась. Жили в экипажах, как одна семья, автономия, хотя командиров уважали. Но, если честно говорить, у нас почти не было экипажей воевавших в одном составе больше 2-3 месяцев. Все погибали, или были ранены.

При всех своих сильных сторонах танк Т-34 был довольно уязвимым, и в соревновании между снарядом и танком нам часто не везло. 88-мм немецкая пушка насквозь прошивала лобовую броню Т-34. "Текучка кадров" из-за смертности в боях была страшной. Экипажи толком знакомились между собой только в обороне или на переформировке.

- Проводился ли "малый ремонт" танка на поле боя?

- Замена гусеничного трака всегда проводилась на поле боя. У меня при переправе через Неман немецким снарядом разбило гусеницу, так весь ремонт мы производили под немецким огнем, но нас хорошо прикрыла наша пехота и другие танки роты.

- Когда пополнялся боекомплект?

- Только после боя. На старой "тридцатьчетверке" боекомплект был 101 снаряд, на Т-34-85 - всего 55 снарядов: 15 в башне и 40 в "чемоданах". Этого хватало, у нас в бригаде не брали снаряды сверх комплекта, и никто НЗ не делал. Я всегда следил, чтобы в танке кроме бронебойных снарядов было еще пять подкалиберных и пять шрапнельных снарядов.

- Когда шли в атаку, сколько топливных баков брали с собой?

- Шли в бой только с двумя бортовыми баками - этого хватало на 250 километров дороги. На каждый танк приходилось еще и три "запасных" бака - 270 литров горючего, но запасные баки в бой с собой никогда не брали.

- Танк Т-34-85 был намного комфортабельней простой старой "тридцатьчетверки"?

- Нет. Та же "консервная банка", только на пятерых. Трудно представить себе, как мы умудрялись в неописуемой тесноте спать всем экипажем. Вы зря полагаете, что, за исключением пушки большего калибра, танк Т-34-85 был удобней или чем-то лучше, чем "старый" Т-34. Хоть и поставили на новом танке вентиляторы, но от них толку не было: мы все равно жутко задыхались от пороховых газов. Все проклинали командирское сиденье на пружинах. Чуть с него приподнимешься - и оно сразу же даст тебе под зад. А люк командирской башенки! Какой-то идиот спроектировал его.

- Какие приборы наблюдения использовали в экипажах?

- Ну, вы и выразились... Приборы наблюдения... Пользовались командирским биноклем, вот вам и все "приборы"...

Дальномеров у нас не было. Через щели можно было с трудом увидеть, что творится только вокруг танка. Чуть лучше - командирский перископ. Прицел ТМФД-7, спаренный с пушкой. В атаку шли всегда с открытой задней крышкой командирского люка, а механики-водители в нашей бригаде люк не открывали даже на ладонь. Механики упирались налобником танкошлема в броню и через свой перископ видели происходящее на поле боя чуть лучше, чем новорожденные котята. Только в городских боях приходилось задраивать все люки танка. И это было опасно. Задний люк командирской башенки закрывался двумя защёлками, связанными ремнём. Если тебя ранят, ты открыть не сможешь - сил не хватит. Поэтому ремень стягивали, чтобы защёлки не закрывались. Я уже дал характеристику конструкции эго люка.

- Каким было личное вооружение танкистов в экипажах?

- В этом аспекте, как говорится, возможны вариации. Никто особо не следил, с каким личным оружием воюет экипаж. У меня был пистолет "парабеллум", у ребят - "наганы". В танке был автомат ППШ и два немецких трофейных автомата. Всегда набирали много гранат Ф-1. А вот автоматов ППС танкистам в нашей бригаде не выдавали.

- Дисциплина связи соблюдалась строго?

- Да. Связь шла на роту, далее на батальон. Я, например, не знал, на каких волнах работают рации штаба бригады, и все доклады по рации шли через комбата. Перед наступлением вводился режим радиомолчания. У меня как-то незадолго до атаки болванка попала в башню и вывела рацию из строя, а я должен был идти головным танком, имея позади девять машин. В момент, когда снаряд ударил в башню, мы ели внутри машины. Я попросил разрешения проверить рацию. Не разрешили. В атаку пошёл без радиосвязи.

- Как одевали танкистов? Не мерзли по ночам?

- Претензий не должно быть. Экипажи получали к зиме ватники и валенки, но днём приходилось менять валенки на сапоги. Офицерам еще давали меховые жилеты. Командиры в бригаде сначала ходили в обмундировании х/б, после всем выдали новую форму английского сукна. В танке зимой, конечно, мы мёрзли. Зимой экипаж всегда возил с собой печурку. На длительных стоянках она устанавливалась под танком, чтобы поддерживать температуру масла не ниже 25 градусов по Цельсию. А дизель охлаждался антифризом. Ну, а танкисты спиртом согревались, само собой.

- Как кормили танкистов во 2-й гвардейской бригаде?

- Неплохо, с пехотой не сравнить. Нас как-то наш заместитель по хозяйственной части капитан Барановский накормил овсянкой со свиной тушенкой, так мы стали возмущаться, чуть ли не бунтовать. А пехоту кормили баландой. Не верю рассказам о том, как пехоту кормили наваристыми борщами и кулешом с салом. Отъедались в пехоте только благодаря трофеям. А в обороне... Хлеба дадут пехоте 800 грамм на день, они его утречком съедят, а дальше только ремень потуже затягивают. Но и мы, танкисты всегда искали, где еще можно подкормиться. Когда нам выдавали перед операциями продовольственный НЗ - сало, галеты и т.д., то этот НЗ уничтожался моментально.

Помню, в Литве на каком-то заброшенном хуторе "конфисковали" свинью. Девять пуль в нее выстрелил из парабеллума (у меня в патроннике всегда был девятый патрон), но она не хотела помирать. Добили свинью ножом. Связали лапы, просунули жердь и с трудом унесли. Отрезали окорок, обмазали глиной, закопали в ямку, разложили над ней костёр. Тут приказ: "К машинам! По местам!". Поехали. На корму в брезенте поместили недоготовленный окорок. Ещё два раза повторяли эту операцию. Отличный получился окорок.

Часто выручали трофейные продукты, очень мы уважали немецкие консервы, шнапс и шоколад, а вот немецкий хлеб, хоть и был вкусным, но у многих вызывал сильную изжогу.

- Как был организован досуг танкистов во время фронтового затишья?

- Никакого организованного досуга у нас не было. Никогда к нам не приезжали артистические бригады или фронтовые ансамбли. Я не помню, чтобы к нам в бригаду приезжали писатели или корреспонденты центральных газет.

Сразу после взятия Вильнюса мне довелось увидеть на расстоянии двадцати метров своего кумира тех лет, знаменитого писателя и публициста Илью Эренбурга. Ко мне подошел его сопровождающий в звании капитана, и сказал: "Младший лейтенант, с вами хочет побеседовать товарищ Эренбург". Но я перед этим хорошо выпил, от меня разило спиртом за версту, и я постеснялся подойти к Эренбургу. Сказал, что мне приказали немедленно прибыть в бригаду. После дико сожалел о своей глупости. Эренбурга обожали все фронтовики.

В бригаде была своя кинопередвижка, и пару раз довелось посмотреть кино. За несколько часов до начала январского наступления в Пруссии нам показали кинофильм "Серенада Солнечной долины". А перед демонстрацией фильма наш танкист Саша Малыгин прочитал ребятам наизусть поэму "Лука Мудищев". Понравилось.

Но если честно, то у нас и не было много свободного времени. Во время затишья мы занимались своей техникой, тренировками, изучали район боевых действий и так далее. Да еще на нашу голову сваливались всякие замполиты, проводившие бесчисленные никому не нужные партийные и комсомольские собрания. Появлялись комиссии из Политуправления, из штаба БТ и МВ, из всяких ремонтных, технических и прочих служб. Отдыхать нам особо не приходилось. И когда у меня выпадали свободные часы, то я всегда уединялся, читал или писал стихи.

- Пили в бригаде много?

- Пили очень сильно, но, как правило, только после боя... Поминали погибших товарищей. Снимали алкоголем жуткое душевное напряжение. Психология смертников, что тут поделать... Но иногда пили и перед боем, особенно зимой.

В свою последнюю атаку 21 января 1945 я шел, крепко выпив. Это случилось на девятые сутки после начала общего наступления. Я не помню, что ел в первые восемь дней беспрерывного наступления в Пруссии в январе 1945. Может, съел несколько сухарей за все эти дни. Не помню... Мы были на грани полного физического истощения. Единственное желание - спать. Ночью перед моим последним боем был сильный мороз. Мы околевали от холода. На рассвете меня вызвал комбат Дорош. В тот момент, когда он лично налил мне стакан водки, я сразу понял, что за этим стаканом последует какая-нибудь гадость. Он поставил мне задачу возглавить сводную роту танков, прорваться и перекрыть шоссе Гумбинен-Инстербург, занять оборону и продержаться до подхода наших войск. Я понял, что пью последний раз в своей жизни. А после того, как в то же утро заметил, что потерял авторучку-талисман, в том, что сегодня случится большая беда, сомнений не оставалось...

Это задание было гибельным, если не сказать преступным. Без поддержки артиллерии, без пехоты, без какого-либо взаимодействия с соседями - все на авось... И гвардии майор Дорош, наливая мне стакан водки, прятал свои глаза. Я не стал его ни о чём спрашивать. Мне все было ясно и без вопросов. Пошел к экипажу. Проходил мимо кухни, и тут наш повар предложил мне стакан водки и котлету. Я выпил еще 200 грамм. Два стакана водки согрели меня. Утихла боль в раненой накануне осколком левой руке. Экипаж уже получил завтрак, и лобовой стрелок, расстелив брезент на снарядных чемоданах, разложил еду. У нас водка была не только пайковой. Механик разлил всем водку из "трофейного" бачка. И я выпил еще двести грамм. Когда меня ранило в лицо, кровь дико воняла водкой. Я подумал тогда, что если выживу, то больше никогда не буду пить эту гадость.

- У танкистов в вашей бригаде были какие-то общие ритуалы, суеверия или приметы?

- Было, например, суеверие, что женщина не должна прикасаться к танку, иначе случится непоправимое. И когда я поймал Макарова с бабой в танке, то сразу был убежден, что наша машина стала несчастливой, и много мы на ней не провоюем. Нам действительно вскоре влепили болванкой по башне и вывели из действия рацию. У меня было еще свое личное суеверие. Иду я и вижу тлеющий окурок. Продолжаю идти, не меняя темп шага и направление движения, а сам себе загадываю: если наступлю на окурок левой ногой, то в ближайшем бою подобью пушку, если правой - уничтожу танк, а если не наступлю, то пушка или танк подобьют меня.

Каких-то "особых" общих ритуалов перед боем у нас не было. А вот насчет предчувствий... Многие безошибочно чувствовали, что сегодня их убьют. Перед последним боем, 21 января 1945 года, мой командир орудия, большой балагур, весельчак и любитель выпить Захарья Загиддуллин, когда мы разливали водку, вдруг закрыл ладонью свою кружку и сурово сказал: "Я мусульманин. Перед смертью пить не буду". Никто ничего ему не сказал в ответ. Мы понимали, что он не шутит и не ошибается...

- В бога на фронте верили?

- Перед атакой атеистов нет! Шепотом перед боем молились все. Ведь нет ничего ужаснее, чем ждать на исходной позиции приказа на атаку. Вокруг все замирает. Пронзительная, жуткая, сводящая с ума тишина...

После боя спрашиваешь: "Сашка, (или Петька), а ты что, молился перед боем?", - то все сразу начинали отнекиваться, мол, не было такого. Но молились все... В Литве как-то проезжали мимо распятия у дороги. Все командиры машин сидели на левом крыле танка. Смотрю: как по команде все держат "равнение налево". Остановились. Я пристал ко всем с вопросом, как молились? Сперва все отнекивались. Но когда я пригрозил, что, если не признаются, молитва не будет услышана, все поведали примерно одно и то же: "Боженька! Помилуй и сохрани!".

- У поэта-фронтовика Семена Гудзенко есть строки: "Ведь самый страшный час в бою - час ожидания атаки". Как справлялись в эти минуты со страхом и с нечеловеческим душевным напряжением?

- Я мог контролировать свои эмоции перед атакой. И даже когда мне было очень страшно, научился искусно этот страх скрывать, чтобы, не дай бог, кому-нибудь заподозрить, что еврей - трус. Вы правы, нет ничего тяжелее этих последних минут перед боем... Иногда, чтобы снять напряжение перед боем, кто-то из нас шутил: "Танк генерала Родина налетел на мину!". Все хохотали.

- Чем танкистам не угодил генерал-майор Георгий Семенович Родин?

- К Георгию Семеновичу Родину претензий у танкистов нашей бригады не было. Здесь речь идет о командующем бронетанковыми войсками 3-го Белорусского фронта генерал-полковнике Алексее Григорьевиче Родине. Говорили, что большего жлоба и самодура не знала вся Красная Армия. Он срывал звезды с погон полковников, громогласно отборным матом объявляя о том, что они разжалованы в майоры и подполковники. Мог просто сорвать погоны. Мог обматюгать любого генерала в присутствии подчиненных. Мог ударить любого офицера, не говоря уже о рядовых. Короче, "хороший" был человек и "настоящий советский" генерал. Мордатый и представительный Родин имел репутацию зверя. Таким он и был. При этом помнил всех, с кем однажды столкнулся на войне, от рядового до генерала. Память у него была исключительной.