И.В. - Родился 20/8/1921 года в местечке Липовец, что находится в 40 километрах от Винницы, недалеко от железнодорожной станции на пути из Киева в Умань. Липовец - это небольшое местечко, которое одно время называлось городом, был районным центром, и на его окраине, называвшейся Скакункой, в подвале бывшего пивоваренного завода жила наша семья. Мой отец был сыном раввина из местечка Вахновка, до революции работал агентом известной компании "Зингер", но после того как закончилась Гражданская война, он долго не мог найти себя в новом мироустройстве, и в итоге, перепробовав несколько профессий, стал работать в школе. Фамилия наша - Вул - славянского происхождения, вернее сказать c типично сербским корнем, и меня не раз спрашивали, откуда наша семья прибыла на Украину. Рос я нелюдимым ребенком, читать научился еще до школы, и все свободное время читал все книги подряд, независимо от содержания и возраста, для которого книга была предназначена.

Окончил еврейскую школу-семилетку, и потом продолжил учиться в украинской школе-десятилетке, учебу в которой я закончил с аттестатом в золотой рамке, что приравнивалось к золотой медали в последующем. Эта рамка действительно была на вес золота: она давала право поступать в любое высшее гражданское учебное заведение без экзаменов. В 1938 году я приехал в Киев, поступать в Киевский Государственный Университет, который тогда носил имя знаменитого полярника Отто Юльевича Шмидта

Огромное здание университета находилось по улице Короленко, и я помню, как сегодня, свои первые шаги в этой "Alma Mater". Просторный зал приемной комиссии.Я, пославший по почте свои документы, и, как владелец отличного аттестата, освобожденный от экзаменов, прибыл по вызову в Университет, где меня ждал неприятный сюрприз: я увидел себя в списках студентов какого-то странного нового отделения - трехгодичного. В полном недоумении я отошел от стенда со списками зачисленных на учебу - почему трехгодичное? ведь все учатся по пять лет.

Позже, удалось разгадать "тайну создания" трехгодичного отделения филологического факультета КГУ. Оказывается, уже в 1938 году, где-то кому-то стало ясно, что Западная Украина вскоре станет советской, и "наверху"было решено ускоренными темпами готовить учителей русского языка и литературы для "западных" школ.

И действительно, почти все мы, выпускники - трехгодичники, получили при распределении назначения в западно-украинские города и села. Мне предстояло жить и работать в средней школе города Турийск, недалеко от Ковеля. Я еще не начал сдавать государственные выпускные экзамены, как из Турийска уже пришло письмо, в котором мне обещали "золотые горы": квартира, преподавание в трех восьмых и девятых классах, и в двух десятых. Еще бы - учитель, выпускник Киевского университета.

Но судьба, как известно, полна неожиданностей и случайностей. Письмо из Турийска пришло в апреле 1941 года, но в этом городе я побывал только в 1944 году, когда со своим стрелковым полком освобождал этот городок. Я даже тогда отыскал школу, в которой мне предстояло учительствовать...

Руководство трехгодичным отделением пребывало в большом затруднении, организуя обучение студентов, ему предстояло в трехгодичный срок втиснуть пятигодичную программу. Может поэтому на наше отделение приняли в основном отличников.

Для руководства это было удобно: мы не сдавали экзаменов, не знали об этом отделении и когда в конце августа приехали в Киев, то попали как Чацкий, " с корабля на бал", и "бал" этот, оказался напряженной трехлетней учебой. Были сокращены спецкурсы, педагогическая практика, но надо отметить, к чести руководства, мы получили основательную подготовку. У нас преподавали те же профессора, что и на пятигодичном, проводились интересные факультативы, и, в итоге, из нас получились неплохие специалисты. Немало наших "трехгодичников", выживших на войне, стали профессорами, доцентами и видными педагогами. В эти счастливые студенческие годы у меня четко определились две пламенные страсти: музыка и литература. Долгими часами я просиживал в университетской библиотеке, затем - в библиотеке Академии наук.

Был увлечен поэзией, как и все ребята нашего курса. В Киевском оперном театре я прослушал всю оперную классику, был завсегдатаем театра Русской драмы, мне довелось увидеть многих корифеев театральной сцены, смотреть спектакли МХАТа, ГОСЭТа и Малого театра, чьи труппы приезжали на гастроли в столицу Украины. Одним словом, за три года учебы я получил зарядку высоким искусством на всю жизнь.

Г.К. - Под "ворошиловский призыв" 1939 года Вы не попали?

И.В. - В 1939 году я прошел медицинскую комиссию в военкомате и был признан негодным к несению воинской службы, "белобилетчиком по зрению". Носил очки, и с "моими диоптриями" в армию тогда вообще не призывали. Меня забраковали, "белый билет" давал полное освобождение от воинской службы.

Мой самый близкий друг Коля Смотряков тогда авторитетно заявил: - Вот кому никогда не придется служить! Но он ошибся, из всех наших выпускников, только я один стал кадровым офицером, все остальные, те, кто отвоевал и выжил на войне, после Победы вернулись к гражданской жизни. Сорок первый год разбросал нас в разные стороны, но я часто на войне, в передовой траншее, мысленно беседуя со своим другом, обращался к нему со словами - "Вот так, Коля, и я на фронте, да там, что мало кому быть захочется".

И когда мы с ним нашли друг друга после войны, то с удивлением выяснили, что в 1944 году мы находились совсем рядом на знаменитом Шерпенском плацдарме в Молдавии: я в траншее, а он - сзади, со своим дивизионом "катюш"...

Г.К. - Как Вы восприняли известие о нападении Германии на СССР?

И.В. - 22-го июня был последний день перед последним государственным выпускным экзаменом. Завтра - диамат и истмат, и прощай, Университет!

Проснулись рано в своем общежитии на Тарасовской улице, хотели в воскресенье серьезно позаниматься перед экзаменом. За окном слышался гул самолетных моторов и какие-то хлопки. Вроде бы, стреляют. Мой товарищ по комнате Борис заключил - Наверное, учения. И, вправду, в последнее время часто провдились учения и на земле, и в воздухе. Позавтракали хлебом, запили его кипятком из титана, и отправились в библиотеку. Вышли на улицу Короленко и не узнали ее. Мимо проносились машины, масса обеспокоенных людей на тротуарах. И здесь мы услышали поразительную новость- на рассвете бомбили Жуляны, где находится аэродром. В городе было тревожно, а еще через два часа радио донесло до нас трагическую весть: "Война!".

Германия вероломно напала на Советский Союз!.. Все! В один момент рухнули все планы и надежды, показались ненужными экзамены, диплом, назначения.. На следующий день все-таки мы сдавали госэкзамен. Не помню, какие были вопросы и что я отвечал. И вряд ли экзаменационная комиссия задумывалась над этим. Так кончилась наша студенческая жизнь, и начиналась новая, неведомая и тревожная...

Пришли в военкомат. Мои товарищи получили повестки на призыв, а меня отправили обратно - "белый билет": Вскоре в Университете дали комсомольское поручение - быть уполномоченным по приему радиоприемников у населения. Оказывается, по законам военного времени все приемники должны быть сданы. И в КГУ был создан приемный пункт. Надо сказать, грустная была работа...

А потом меня "мобилизовали", и назначили членом штаба по эвакуации. Сутками находился на вокзале, обеспечивая отправку эшелонов с людьми. Мобилизованный на эту работу, я с ужасом думал о том, что ожидает в Липовце моих родных. Я пытался отпроситься туда, чтобы вывести их, но меня не отпускали, говорили - "Успеешь". И когда собрался, - не успел: движение на Умань уже прекратилось...

А на вокзале, где гулко по вечерам отдавались звуки самолетов и трескотня зениток, шла кипучая деятельность: составлялись списки, оформлялись группы эвакуированных.

Кто, куда? - никто толком не знал. Шли дни, люди уезжали, а мне становилось все труднее: в армию не взяли, домой дорога была закрыта, деньги, выданные в Университете, растаяли, да и Штаб по эвакуации как-то расформировался, вернее, нас, молодых помощников, отпустили, мол, "спасайся, кто может". К тому времени мои родственники, семья моей тети, решили покинуть Киев, и единственное что я смог, на правах "штабиста" с трудом пристроил их в один из эшелонов, уходящих на восток.

И сам я со своим скупым скарбом отправился в эвакуацию. Весь этот скорбный путь длился десять дней, а потом мы высадились на станции Зубово-Поляна в Мордовии. Встретили нас довольно сносно, быстро распределили по деревням, и я оказался в селе Ачадово. Мои родственники пробыли в Мордовии недолго и уехали в Среднюю Азию, к друзьям. В Ачадове я сразу получил работу в школе, стал завучем, преподавателем русского языка и литературы, истории и немецкого языка. Коллектив школы принял меня хорошо, директор Илья Спиридонович даже проявлял заботу обо мне, я был единственный на весь район обладатель университетского диплома. Время, проведенное в Ачадове, я вспоминаю с большой теплотой. Мои ученики, замечательные ребята, всего на два-три года младше меня. Но меня в Ачадове угнетало мое положение, вести с фронта не радовали, уже мои ученики-выпускники получают повестки на призыв, а я - молодой, здоровый, - "окопался" в тылу. Я пошел в райцентр, в военкомат, и написал заявление: так, мол, и так: хотя у меня "белый билет", но я прошусь добровольцем на фронт.

Ответ был уклончивый: нам и здесь нужны хорошие учителя (при мне позвонили в РайОНО), а когда надо будет, мы сами вас вызовем. Долго не вызывали, хотя, каждый раз, бывая в районе, я наведывался к военкому. И снова писал заявления - "Прошу направить на фронт добровольцем". И вот, однажды, 24-го октября, прямо с урока, меня вызвали в район. Вот так, в чем стоял, я и уехал попутной подводой, и больше в Ачадово не возвращался. Ушел в армию...

Г.К. - Как для Вас начиналась военная служба?

И.В. - Начиналась она довольно типично для "белобилетника" того времени. Признанный нестроевым, я сначала служил писарем в каком-то удмуртском городке, потом нас перевезли в Казань, на ремонтно-танковый завод, снова в тыловую часть, где мы таскали какие-то железки по территории завода. Но разве об этом я мечтал?

В ЗАП-е (запасной полк) посмотрели в мое личное дело "Образование - Киевский Государственный Универсиет", и сразу назначили писарем по комплектации маршевых рот. Поток призывников шел к нам в основном из Средней Азии.

Привезут узбеков, начинаешь заполнять карточку по учету личного состава, спрашиваешь нацмена - Какая специальность? Отвечает - Узбек.

На фронт еженедельно из ЗАПа отправлялось несколько маршевых рот, и я незаметно вписал себя в список одной из таких рот, и в тот же день, уже ехал в теплушке с "маршевиками" в Сталинград. Пока доехали, оказалось, что немцев добьют на Волге и без нас, и эшелон повернули на Донбасс. На подъезде к фронту, на станции Красный Сулин был ночной авианалет, и наш эшелон разбомбили немцы. В поезде было несколько вагонов с боеприпасами, они рвались всю ночь, и один из крупных осколков попал прямо в мой котелок, которым я пытался прикрыться вместо каски. Рядом с нами был пассажирский вагон, набитый молодыми офицерами, следующими на фронт после выпуска из училища. Еще в самом начале бомбежки в этот вагон было прямое попадание бомбы, и из него никто живым не остался. Тех, кто уцелел в этой бомбежке, отвезли в армейский в 237-й ЗАП, при 5-ой Ударной армии. Опять стали проверять пополнение, увидели мое личное дело, а там запись: "образование - высшее", и снова определили в писаря. Как раз шел массовый прием новобранцев с только что освобожденных от немцев "оккупированных территорий", в армию призывали народ, как тогда о них говорили - из тех, что "были под немцами". Это были люди направленные в армейский запасной полк из полевых военкоматов. В нашем ЗАПе одномоментно оказалось свыше пяти тысяч солдат. Среди них попадались разные. Помню, как один заявляет - "Я стрелять не буду!", и бросает винтовку на землю. Выясняется, что он баптист. Вскоре полевой суд, приговор - расстрел. Меня вызвали в Политотдел, к замполиту запасного полка подполковнику Маховикову, он спрашивает - "Ты до войны университет закончил?" - "Так точно" - "Будешь комсоргом батальона. Поступаешь в распоряжение майора Селиверстова". Майор Селиверстов был агитатором полка, я встретил его потом на фронте, 2-го мая 1945 в Берлине, он был уже полковником. Дают мне первое задание - "Проведешь политинформацию в формируемой штрафной роте". Прихожу к штрафникам, только начал политинформацию, как наш разговор переместился "в другую плоскость". Штрафники стали рассказывать, за что они сюда попали. Один, летчик - "за перепалку с командиром". Другой, пехотинец - "за самострел", которого не было. Третий - "за самоволку". И так далее... И я сказал себе - кто я такой, чтобы этим людям что-то рассказывать, к чему-то их призывать? Какое право я, тыловик, на это имею? И я пришел к своим командирам и попросил отправить меня на передовую. Отпустили.

И целый год, простым солдатом, сначала в расчете 82-мм миномета, потом простым пехотинцем в стрелковой роте я провел на передовой, прошел с боями весь Донбасс, Запорожье, участвовал в освобождении Николаева и Одессы, пока в середине весны сорок четвертого года я вновь не попался на глаза политработникам, и, как "образованный" и проверенный в боях, был направлен на трехмесячные офицерские армейские курсы, на отделение комсоргов. Меня, рядового бойца, под Одессой назначили комсоргом батальона, и тут, на нового комсорга пришел посмотреть замполит полка и сразу начал - Да это как ты? С таким- то образованием и до сих пор в рядовых? Почему молчал?...

А я никому и не собирался говорить, что успел сделать до войны, моя цель была только одна - лично воевать с немцами, и, если суждено, честно погибнуть в бою.

Г.К. - И как вам показалась пехотная доля простого рядового бойца?

И.В. - Обо всем, что пришлось повидать, перенести и испытать можно говорить долго. Да и на вашем сайте уже многие десятки пехотинцев рассказали о доле простого солдата - стрелка. У каждого, помимо обычного кровавого ратного труда, были свои уникальные случаи, неординарные ситуации и субъективные трудности. И каждый из нас до сих пор не может понять - откуда брались силы, воля, выдержка, чтобы все это вынести.

Поистине, человек из железа сделан. Я просто вспоминаю наши пешие переходы по 60 километров за день, с полной выкладкой, и удивляюсь тому, как я, физически не закаленный, со своим плохим зрением, мог все это выдержать: ни жалоб, ни стонов, ни просьб (я еще в 43-м в одном бою лишился очков и, так, "близоруким-подслеповатым", провоевал до конца войны, а с убитых немцев подобрать себе очки брезговал). За всю войну я ни разу "не видел колес", все фронтовые дороги прошел своими ногами.

Смерти не боялся, воевал "как зомбированный", как оглушенный, поскольку был твердо уверен, что меня все равно обязательно убьют на фронте. В атаку поднимался спокойно, веря в судьбу... И когда стал офицером, и мне приходилось самому подымать бойцов в атаку, я вставал под пули первым.

Да... это было непросто, и, иногда, перед боем всякие "черные мысли" лезли в голову. Но надо было вставать и идти вперед под огнем, личным примером вести за собой бойцов на смерть... Был обязан это делать на войне... Идти вперед...

Г.К. - Что это были за курсы младших лейтенантов-комсоргов?

И.В. - Армейские курсы младших лейтенантов, находившиеся в селе Большая Александровка. Здесь, за три месяца учебы, мы овладевали всеми премудростями военного дела. Я был на отделении комсоргов батальонов. На это отделение были отобраны боевые ребята, ставшие потом цветом нашей 5-ой Ударной Армии. Здесь я крепко подружился с Васей Левашовым, бывшим краснодонским молодогвардейцем. Командовал нашими курсами Герой СоветскогоСоюза майор А.П. Рыбкин.

Он также преподавал нам тактику. Однажды он подошел ко мне и поинтересовался моей персоной (видно прочитал в личном деле, что я окончил КГУ), начал с вопроса: "Где ты учился?". Я рассказал о своей учебе в Киеве, и о специальности филолога. С тех пор он часто общался со мной. А однажды ошеломил меня вопросом - "У тебя тут проблем с национальностью нет?" - Я ответил, что никогда с таким не сталкивался, и до фронта и в армии. Рыбкин был командиром стрелкового батальона, и после ранения его направили преподавать на эти курсы. В 1945 году мы встретились с ним в Берлине, и увидев мои ордена и погоны старшего лейтенанта, он с гордостью сказал своим товарищам - "Этот комсорг - мой воспитанник. Моя школа!". Пролетело три месяца учебы, всех выпустили с курсов комсоргами батальонов, а двух человек - комсоргами полков. Я был среди этих двух офицеров. На выпуск приехал командарм Берзарин и лично вручал нам погоны младших лейтенантов. В будущем, судьба еще раз столкнула меня с этим легендарным человеком, трагически погибшим в Берлине в мае сорок пятого.

Г.К. - В чем заключались функции комсорга полка, политработника низшего звена? Расскажите подробно, а то у некоторых фронтовиков, чьи интервью размещены на сайте, взгляд на деятельность армейских политработников на фронте очень неоднозначный.

И.В. - За последние годы в адрес политработников было сказано и написано сколько нелестных слов - и справедливых, и напрасных. Как командиры бывают разные, так и политработники: честные и непорядочные, смелые и трусы, гордые и подхалимы, умные и дураки. В нашей многомиллионной армии хватало и тех и других, а сейчас вообще стало модным хаять всех, независимо от чинов и рангов. Если уж до маршала Жукова добрались, выискав у него такие "грехи", как жестокость и барахольство, подменив этим его уникальную военную деятельность, то что же дальше?... Про меня как-то один человек не преминул сказать: он на фронте комсоргом был, мол, что с него возьмешь... Начнем с того, что в политработники я попал после года на передовой, проведенного в пехоте. Я не хочу сейчас анализировать деятельность всех фронтовых политработников, остановлюсь только на работе комсорга, чтобы, так сказать, "воспеть его образ".

Комсорг полка в отличие от других политработников, никогда не находился ни в штабе, ни на командном пункте, ни в полковых тылах. Ведь, "объект его деятельности" - молодые солдаты и офицеры - были в батальонах и ротах. В полку примерно полторы тысячи человек солдат и офицеров, и 30-40% из них были комсомольцами.

Вот и комсорг - то ли в походе, то ли в обороне, то ли в наступлении - находился в одном из батальонов, вместе с солдатами окапывался или шел в атаку, а в длительных походах шел замыкающим, подбирая слабых и отстающих, подбадривая падающих духом. Комсорг отличался от других офицеров тем, что непрерывно менял свою "дислокацию", переходил из батальона в батальон, даже тогда, когда подразделения стоят на месте, маскируясь или укрываясь от вражеского огня.

Идет бой, шквальный немецкий огонь, роты залегли, офицеров частично выбило.

И тут комсорг, согласно неписанным законам, идет в роту, и первым поднимает бойцов за собой в атаку. Пожалуй, комсорг полка был самой динамичной фигурой, наподобие офицера связи. Вот почему, когда через тридцать лет, мы, однополчане, впервые собрались на встречу в Москве, то я многих просто не вспомнил. А меня узнали все: как же, наш комсорг, мы видели его в бою в своем батальоне.

Г.К. - В какую часть вас направили служить после окончания курсов младших лейтенантов?

И.В. - Я попал на должность комсорга полка в 1373-й стрелковый полк 416-й азербайджанской стрелковой дивизии. Прибыл в полк незадолго до того момента, когда дивизию отправляли на переформировку из Молдавии под Ковель.

Г.К. - Дивизия была национальной?

И.В. - Да. Она была сформирована в Азербайджане, но в ходе боевых действий ее пополняли бойцами, родом со всех республик СССР, и к моему прибытию в эту часть она стала смешанной, интернациональной, большинство бойцов и офицеров было русскими, украинцами, казахами, но оставалась большая прослойка боевых офицеров, азербайджанцев по национальности, хранивших традиции этой славной дивизии. Например, в нашем полку все комсорги батальонов были азербайджанцы, а я сменил комсорга полка Османова, который перешел на должность парторга батальона и впоследствии погиб в уличных боях в Берлине. Один из комбатов в полку был азербайджанец Гюльмамедов. Начальником политотдела дивизии был полковник Меджидов, командиром артполка дивизии также был азербайджанец, майор. Хватало и солдат, призванных из этой южной республики, и в стрелковых батальонах и в тыловых подразделениях дивизии.

Г.К. - Кто командовал дивизией и полком?

И.В. - Командиром полка был подполковник Саибталов, башкир по национальности,человек жесткий и молчаливый. Мы его очень уважали, а командование дивизии его не любило, и это нередко отражалось на всем полку. Например, за Одер, наградили все полки, кроме нашего. Саидбаталов погиб в Берлине 20/4/1945, убит осколками мины. Чуть позже погиб и наш начштаба полка, в городских берлинских боях он упал в шахту лифта и разбился насмерть

Командиром дивизии был русский, генерал-майор Сызранов, а его заместителем был азербайджанец, также генерал-майор по званию, Зюванов(Эйбатов), славившийся своим бесстрашием. Я слышал, что этот генерал никогда не кланялся пулям, и как-то раз мне выпала возможность убедиться, что это не легенда, а истинная правда. Мне поручили сопровождать генерала Зюванова в один из батальонов, я шел рядом с ним, и храбрился. Зюванов шел в полный рост, вокруг свистели пули, невдалеке разрывались мины, а генерал, шел как ни в чем не бывало, расспрашивая меня о молодых солдатах - азербайджанцах, служащих в полку. И я шел не пригибясь и не оглядываясь по открытой простреливаемой местности, думая, права солдатская пословица - "Смелого пуля боится". В дивизии командиром взвода воевал и сын генерала, молодой лейтенант. Он погиб на войне. После войны, когда был в Баку, то пошел поклониться могиле генерала Зюванова.

Кстати, когда убило Саидбаталова, нашим полком стал командовать генерал Зюванов.

Г.К. - Какие бои для Вашего полка были самыми тяжелыми?

И.В. - Я считаю, что для 1373-го СП самыми тяжелыми были бои на одерском плацдарме, прозванном нами - "Прощай Родина!". В январе 1945 года мы прорвали вражескую оборону в районе польского города Бялобжеги, и после страшного боя с немецкими танками, полк ворвался в город. Далее, мы ускоренным маршем, двигались по территории Польши, изнемогая от усталости и слякоти, засыпая на ходу, мы подошли наконец к немецкой земле. Перед нами щит у дороги - "Вот она, проклятая Германия!" (я так и не могу представить, когда успели поставить этот щит). Сна - как не бывало: действительно, Германия, значит, где-то на "горизонте" - Берлин!. Кстати, в дальнейшем, когда мы уже продвигались по немецкой земле, нет- нет, да попадались новые щиты: "До Берлина... километров". Я шел с передовым батальоном. Вечером подошли к реке, и вдруг - встречный огонь, да такой " дикий лай", никогда, кажется, ранее не слышали подобного. Это по нашей пехоте в упор били зенитные немецкие пулеметы. Мы метнулись в разные стороны, залегли, под брюхом - где снег, где лед, в общем - январские плавни. Огонь такой - головы не поднять. Пытались атаковать, но где там...

Так пролежали несколько часов. Некоторые побежали... Пришлось нам убраться с этой дороги. Но пока я там на снегу лежал, в штаб полка кто-то сообщил, что лейтенант Вул убит пулеметной очередью... А когда рассвело, мы увидели: перед нами крепость, а впереди нее курсирует бронепоезд. Это, оказалась крепость Кюстрин.

А мы, пехота, намеревались ее взять в лоб!..

Батальоны пошли в атаку... Здесь нас умыли кровью, дали нам "прикурить".

Когда на следующий день мне довелось допрашивать схваченного немца (и функции переводчика иногда выполнял комсорг полка), то немец, с недоумением, прямо спросил -"Вы русские, что, с ума все посходили? Куда вы прете? Кто же так на бронепоезд в лобовую атаку бросается?"... От него мы узнали, что Гитлер объявил Кюстрин - "воротами в Берлин", и немецкое командование, придавая огромное значение обороне этой крепости, даже учредило специальную медаль для ее защитников.

На следующий день полк форсировал Одер левее Кюстрина, и захватил небольшой плацдарм. Как проходила переправа, лучше не рассказывать.

Поэт Твардовский за нас, за всех, рассказал, в своих строчках - "переправа, переправа"... Здесь, на переправе, погиб мой друг, агитатор полка, капитан Федор Захаренков.

Так для нашего полка началась "Одерская эпопея", стоившая нам многих усилий и жертв. Жизнь на плацдарме возобновлялась только по ночам, днем там нельзя было и голову высунуть: из небольшого хутора, стоящего перед нами на возвышенности, мы были видны, как на ладони. Немецкие снайперы были всегда начеку. И мне, "бродячему" комсоргу, приходилось по ночам "путешествовать" по линии нашей обороны то в один, то в другой батальон полка, между которыми были немалые расстояния.

Два с половиной месяца мы провели на этом плацдарме. Вглубь окопаться толком было нельзя, сразу на дне окопа появлялась грунтовая вода. Так мы, страдая от сырости, нашли спасительный способ, стали наращивать бруствер - чем угодно: камнями, деревом, всем возможным, волокли все, что попадалось под руку с берега Одера.

Я много времени проводил в первом батальоне, положение которого было наиболее уязвимым. По ночам, ходил по траншеям, беседовал с солдатами. Как- то обратился ко мне хороший товарищ, молодой сержант Саша Зайцев, просил что-то дать почитать: днем совсем делать нечего, так он бы бойцам вслух почитал. У меня в полевой сумке были две книги: Николая Островского "Как закалялась сталь" и "Хрестоматия по русской литературе", я подобрал их в какой-то разрушенной библиотеке.

Отдал книгу Островского Саше. А через два дня, когда я был в 3-м батальоне, на 1-й батальон ринулись немцы, пытаясь скинуть батальон в воды Одера и ликвидировать нашу часть плацдарма. Батальон выдержал одиннадцать атак, и тогда немцы пустили в бой танки. Один из них дошел до КП комбата, еще немного и подразделение осталось бы без управления. И тут Зайцев со связкой гранат пошел на танк. Танк он подбил, но и сам был сражен пулей. И когда я на следующую ночь пробрался в 1-й батальон, мне передали комсомольский билет Саши Зайцева и обрывки книги Островского...

А в 3-м батальоне мне пришлось участвовать в одном особенном бою, и я думаю, что вряд ли история войны имеет еще аналоги подобного боя. Однажды, днем, против этого "благополучного батальона" (условия там были самые лучшие по "критериям" нашего плацдарма), была предпринята психологическая атака... немецкого женского "батальона смерти". Такие атаки иногда называют "психическими". Немки двигались цепями, в черной форме, шли вперед, невзирая на падающих рядом убитых.

Я перебегал от окопа к окопу, объясняя бойцам, что эти "черные ведьмы" уязвимы. Нам удалось их остановить и заставить залечь под плотным огнем. С наступлением темноты, немки убрались, унося своих раненых и убитых "подруг по оружию".

Потом, как водится, на тему этого боя в полку стали сочинять анекдоты и шутки, но во время этой атаки, нам было совсем не до смеха. Но иногда, на плацдарме, действительно, было над чем посмеяться.

Как-то мне надо было попасть ночью во 2-й батальон, там произошло ЧП. Путь к батальону пролегал от командного пункта (КП) полка, находившегося в одном из домов хутора, а за ним сразу шли дома, находившиеся в руках немцев. "Нейтралки" фактически не было, полхутора у нас, другая половина - у немцев. Такое вот,... "приятное соседство". Очков у меня давно не было, и, увидев при свете немецкой ракеты местность перед собой, я заметил домик КП, и в темноте бросился к нему. Спрыгнул в траншею, двинулся к крылечку, и вдруг услышал немецкую речь: не то смех, не то песню. Я понял, что попал на немецкую позицию, и стоиломе раскрыть дверь - и "Гутен абенд" - "добрый вечер, господа", к вам в гости пожаловал комсорг, да еще еврей к тому же. Представив себе эту картину, я так рванул в сторону "нашего" домика", что когда очутился в траншее, наш часовой ошалел: Это вы, товарищ лейтенант? Откуда? - Откуда, в разведку ходил...

Я действительно прибежал с немецкой стороны, как говорится, и смех, и грех. Ребята надо мной хохотали - Да ты оказывается "перебежчик"!..

Г.К. - А что за ЧП произошло?

И.В. - Чрезвычайное происшествие было из ряда вон выходящее: повесилась девушка-санинструктор, конечно, комсомолка. Она была замужем за старшиной одной из стрелковых рот. Санинструктора должны были отправить со дня на день в тыл, она забеременела, и тут, ее мужа, старшину, убил немецкий снайпер, в тот момент, когда он раздавал бойцам "сто грамм наркомовских". И она, "моя" комсомолка, не имея в тылу ни кола, ни двора, повесилась на чердаке одного из домов, который занимал батальонный хозвзвод. Об этом ЧП было даже доложено командующему армией генералу Берзарину.

И он этот случай не забыл. В марте меня отозвали с плацдарма в штаб 5-ой Ударной армии на вручение ордена Отечественной Войны 2-ой степени.

Собирался увидеть Берзарина в третий раз: он уже вручал мне офицерские погоны на курсах, в другой раз - орден Красной Звезды за бои на плацдарме в Польше. Адъютантом командующего оказался мой знакомый по курсам младших лейтенантов.

Он увидел меня в толпе офицеров, ожидающих в штабе вручения наград, подошел и сказал - "Зря приехал...Командарм распорядился отменить приказ о твоем награждении. Увидел в приказе номер твоего полка, присмотрелся -Как?Комсорг полка в котором повесилась комсомолка?! Лишить!- и вычеркнул твою фамилию из списка награжденных". Можно представить мое состояние, когда вызванный в штаб армии для получения ордена, я вернулся на плацдарм без награды, и еще должен был отвечать на вопросы товарищей - Почему новый орден не носишь?..

Г.К. - По Вашему мнению, насколько сильным был боевой настрой немцев в конце войны?

И.В. - Я не согласен с теми, кто утверждает, что с немцами в сорок пятом году стало легче воевать. Они по-прежнему, нередко бились до последнего солдата и патрона, и оставались стойкими бойцами. На подступах к Берлину мне довелось увидеть убитого немца, прикованного цепью к пулемету. А другая картина нас просто заставила уважительно отозваться о мертвом враге. Стоит подбитый "тигр", рядом убитый немец- танкист, вместо одной ноги - протез. Немецкий "Маресьев"...

А вот "власовцы" на Одере нам кричали из окопов - "Братцы, не стреляйте! Свои!"...

Так что, в оценке немецкого боевого духа и воли сражаться, трудно прийти к "общему знаменателю". Кому-то бои сорок пятого года показались "малокровной прогулкой", а для какого-то это были самые тяжелые дни войны. Как у кого сложилось...

Даже когда мы пошли в "знаменитую прожекторную" атаку 16-го апреля, то пленных было немного. Одного из них я допрашивал и спросил - "Ну как, тебе наша "подсветка", что скажешь?", и пленный ответил - "Это было новое русское оружие, которое выжигает глаза!". И в Берлине гитлеровцы из кадровых частей не сдавались до получения последнего приказа. Я не собираюсь их идеализировать, но воевать они умели достойно...

Г.К. - В Германии с гражданским населением приходилось часто сталкиваться?

И.В. - В основном, мы с ними столкнулись уже в Берлине, а до этого мы проходили по тем местам, где "цивильное" население или само убежало на запад, или было отселено по приказу из прифронтовой полосы. Никаких особых эксцессов в отношении немецкого гражданского населения в нашей дивизии не было. Дивизионные "особисты" сидели без работы. К немцам наши солдаты и офицеры относились корректно, и никаких ЧП в этом "аспекте" я не припомню. Утверждать за всю 5-ую Ударную Армию, что, мол, все было "тихо и гладко" - я не могу. Иногда в наших рядах попадались "кадры", от которых можно было всякое ожидать. Когда стояли на плацдарме, то у нас исчез один лейтенант, командир взвода, и никто не знал, что с ним произошло - взят в плен или перебежал, или еще что-то... Потом привозят этого лейтенанта прямо на плацдарм и расстреливают перед строем. Выясняется, что он дезертировал, сколотил банду, и на территории Польши занимался убийствами и грабежами.

Г.К. - Бои за Берлин... На сайте есть интервью с бывшим пехотинцем-автоматчиком из Вашей дивизии Павлом Винником, который поделился своими воспоминаниями о битве за столицу Германии. А о чем бы Вам хотелось рассказать?

И.В. - Штурм Берлина вошел в сердце и душу на всю жизнь. Очень многих мы там потеряли. Погиб командир полка, начштаба, немало наших офицеров и сотни бойцов.

В самом начале наступления был убит мой товарищ, агитатор полка Поль Широков. Он в начале сорок пятого вырвался с места прежней службы, с Дальнего Востока, в Действующую Армию, и мечтал дойти до Берлина. В бою Широков заменил погибший пулеметный расчет, лично вел огонь из пулемета и был сражен пулей.

Но я выполнил его волю, осуществил его мечту, в Берлин он прибыл, но уже не живым. Я с товарищами перенес его мертвое тело, положили на одну из подвод полкового обоза, накрыли павшего друга брезентом, и через два дня захоронили тело Широкова, уже на берлинской окраине... Матери его сообщил, что сын убит в Берлине.

Погиб наш комбат капитан Ревенко, молодой, красивый, статный и храбрый офицер. Мы были уверены, что Ревенко убьют - так и случилось. У него был роман с врачихой из медсанбата, тоже молодой и красивой. Эта врачиха имела репутацию "роковой женщины", уже четыре офицера, имевших с ней связь, в разное время погибли в бою, и мы сразу предупредили Ревенко, что эта доктор - опасная женщина, и что его ждет. Но он "намертво запал" на эту красавицу и погиб на исходе войны, став очередной жертвой любви к "роковой женщине"... Погиб Османов... Были убиты десятки других людей, которых я хорошо знал лично. Только за пять дней с 16-го по 21-е апреля, из строя выбыло 50% личного состава полка. И в самой немецкой столице нам пришлось выдержать серьезные схватки... Рукопашных было немного, но постоянно случались ближние бои, стреляли друг в друга фактически в упор. Я до Берлина шел с автоматом, а в городе уже приходилось стрелять по немцам из "нагана", поскольку нет оружия надежней револьвера. В город зашли, висят плакаты "Берлин остается немецким".

В какой-то момент немцы нас крепко прижали в уличном бою, и мы, несколько молодых офицеров, прорвались в подвал, и из него шел ход в целый подземный квартал. Там работало все: электричество, газ, телефон. Идем по подвалу - горит свет, над нами здание какого-то завода. Ребята увидели телефон, сразу начали меня просить - "Давай куда-нибудь позвоним". Снял трубку - сразу женский голос - "Алле", я понял, что это телефонистка с городского коммутатора. Говорю ей - "Битте, доктор Геббельс", - через какие-то секны щелчок в трубке, и мужской голос спрашивает - "Кто говорит?" - "Советский офицер!", снова щелчок - я продолжил - "Вы на стенах пишите-"Берлин блайпт дойч(остается немецким), а мы тут уже у вас в самом центре сидим!" - а в ответ истеричный голос - "Блайпт! Блайпт!", и бросили трубку. На следующий день меня контузило. Рядом взорвалась мина, меня оглушило, подбросило взрывной волной и швырнуло на кучу битого кирпича и щебня. Падая, сильно ушибся, в левой части живота сразу появилась резкая боль. Я ничего не слышал, и только повернув голову, увидел залитого кровью Толю Везира, нашего командира взвода разведки. По движению губ я понял, что он сквозь стон что-то шепчет и показывает наверх. С трудом поднял голову и увидел: огромная стена многоэтажного дома, под которой мы лежали, медленно, как в кино, наклоняется. Я приподнялся, схватил Толю за руку и, что есть силы, потащил.

Когда раздался страшный грохот, нас кто-то подхватил. Мы оказались на берегу реки, я знал, что это берлинская Шпрее. Толю унесли санитары. От медсанбата или от госпиталя я отказался, и трое суток, опекаемый товарищами - офицерами, я, отходя от последствий контузии и травмы, отлеживался в подвале швейной фабрике, превращенном в передовой медицинский пункт полковой санроты. Решили, что у меня "разрыв селезенки", но военфельдшер ошибся, селезенку только травмировало, вырезали ее уже после войны. Раненые лежали на тюках с готовой одеждой. Я думал, как же такое случилось, буквально "в двух шагах до Победы" чуть не отдал душу Богу. За всю войну только легкие царапины - Бог хранил меня, ведь должен был кто-то из семьи Вулов остаться в живых. Моих родителей, и двух сестер, вместе с их семьями, немцы расстреляли еще в 1941 году... На рассвете, 1-го Мая, когда полк продолжал вести бои в окруженном нами Правительственном квартале, кто-то из легкораненых бойцов спустился в подвал и сказал, что перед нами Дворец кайзера Вильгельма, но роты к нему подойти не могут, в здании засели недобитые эсэсовцы, простреливают все подходы к Дворцу и, особенно, простиравшуюся перед ним площадь. И я сказал себе, наверное, это будет последний бой, и я обязан участвовать в нем. Встал и пошел в 1-й батальон, занимавший позиции напротив Дворца. Мы снова попробовали пойти в атаку. Повели бойцов комбат Решетнев и я. Только сунулись - навстречу убийственный огонь... Комбат, капитан Алексей Решетнев, сказал мне - "Ну что комсорг, пусть твои комсомольцы пример покажут".

Я поговорил с комсоргом батальона Николаем Песковым, мол, давай, наберем штурмовую комсомольскую группу, попробуем прорваться и водрузить флаг над Дворцом (мы уже знали, что красный флаг реет над рейхстагом). Песков собрал двенадцать комсомольцев - добровольцев, и один из них, сержант Алексеенко, вызвался водрузить флаг над куполом Дворца. Приготовились, и группа, руководимая Песковым, под огнем подобралась к дворцу. Сорвав решетку на окне первого этажа, они ворвались внутрь через окно, но смогли пробиться только на второй этаж, везде были немцы.

Алексеенко закрепил знамя в торце здания... и немцы стали сдаваться.

Пескову за этот подвиг вручили орден Красного Знамени, и все остальные бойцы из этой группы добровольцев также получили ордена. Для первого батальона это был последний бой, а я отправился во 2-й батальон, которому предстоял последний штурм, бросок в атаку до Бранденбургских ворот. Мы находились на ценральной прямой улице Унтер - ден -Линден. В штурмовую группу отобрали только офицеров батальона и штаба полка, и полковых разведчиков. Так решили сами офицеры, понимая, что это и есть "наш последний и решительный бой", и рисковать жизнями молодых солдат, восемнадцатилетних мальчишек, недавно прибывших к нам с пополнением, мы не хотели. Кто был в штурмовой группе? Можно сказать так - "сборная СССР".

Командир батальона азербайджанец майор Хайрулла Гюльмамедов, начальник разведки полка ПНШ-2, грузин, капитан Асатиани со своими разведчиками, замполит батальона, русский, майор Дежурнов, парторг, татарин Халилов, командир взвода связи, еврей, лейтенант Трайнин, комсорг полка, еврей, лейтенант Вул, и так далее.

С нами пошел еще один артиллерийский офицер-корректировщик, несколько человек со снайперского взвода, и три пулеметных расчета. Огнеметчиков среди нас не было.

Всего в штурмовой группе было человек двадцать пять - тридцать.

Сзади нас изготовилась группа резерва из 25-ти сержантов во главе с батальонным комсоргом Меджидовым... Как-то, еще в Польше, на окраине Варшавы, я подобрал немецкий журнал, на развороте которого во всю ширину красовались Бранденбугские ворота, а под ними, как раз по той прямой улице, стройными рядами шли немецкие войска -"нах Остен" - "на восток". И я подумал, что когда мы дойдем до этих ворот, то я буду считать свою задачу на войне выполненной. Вырвал страницы этого журнала и положил в полевую сумку - решил, что пусть это будет моим "талисманом и путеводителем". И теперь я видел эту цель, эти ворота - прямо перед собой...

Пошли вперед, в атаку, перебежками, от дома к дому, по штурмовой группе начали стрелять со всех сторон, у нас появились первые раненые. Мы залегли. Рядом со мной лежал тяжелораненый офицер - артиллерист... Отстреливаемся.

И тут, произошло неожиданное. Вдруг стрельба затихла, и из окон и подвалов, из которых по нам только что стреляли, потянулись немцы с белыми тряпками в руках, они шли сдаваться. Мы не знали, что в это время берлинскому гарнизону был отдан приказ о капитуляции... Появились белые флажки и в окнах уцелевших домов...

Мы подошли к Бранденбургским воротам. И я вдруг подумал, у нас же знамени нет, а надо бы над этими воротами символ нашей победы водрузить. Но где взять знамя?

Я посмотрел на разведчиков, кивком головы показал на ворота, и они поняли меня с одного взгляда. Метнулись куда-то влево и вскоре притащили тюк красной материи. Соорудить знамя оказалось делом простым. Я подошел к бойцам и вручил древко с алым знаменем разведчику Андрееву. И наши солдаты: Андреев, Бережной, и боец Иоганес (полуэстонец) в дыму вскарабкались по колоннам, добрались до колесницы и вставили в руку уцелевшей скульптуры богини Ники наше самодельное Красное знамя.

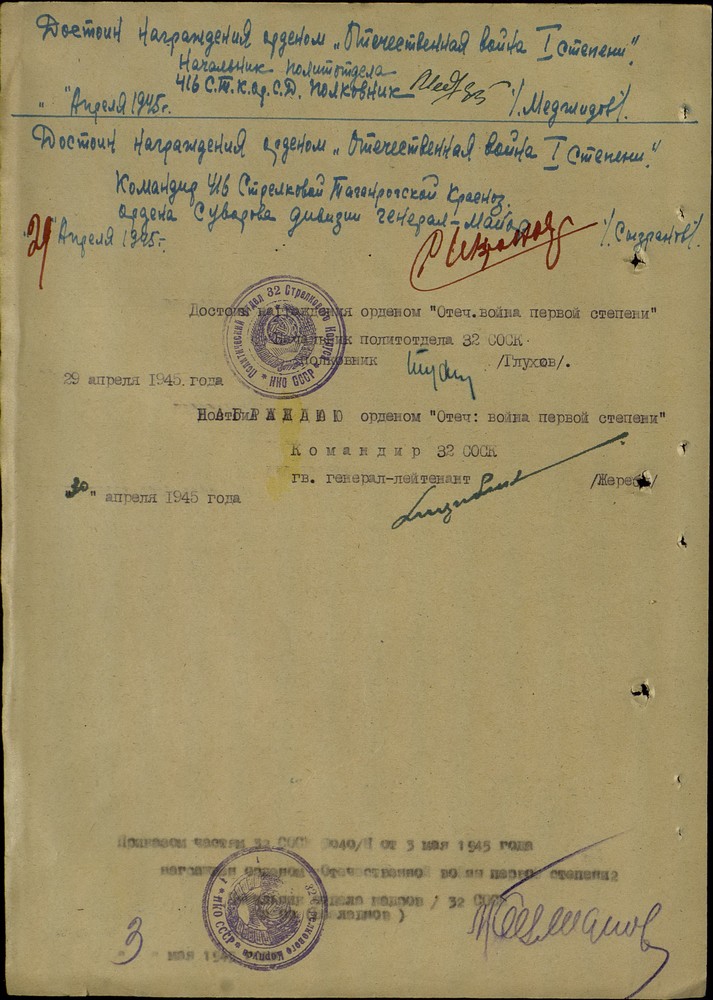

И сразу вокруг загремело наше родное "Ура!". И мы решили собрать митинг, мне довелось его открыть. Пока я обдумывал, какими словами обратиться к бойцам, по разбитой улице промчался "виллис", и подъехал прямо к нам. Рядом с шофером сидели два офицера. Один из них подошел ко мне, представился - "Корреспондент армейской газеты майор Долматовский". Я спросил - "Евгений?". Он в ответ кивнул.

Долматовский уже тогда был известным поэтом, и его стихи мы часто читали во фронтовой газете. И вот, я, еле сдерживая слезы, обращаясь к бойцам, произнес: - Товарищи! Победа!.. Крики, радостные лица, слезы на глазах видавших виды солдат...

И стихи... Евгений Аронович Долматовский прочел красноармейцам и офицерам полка только что написанные стихи, которые назывались "Под Бранденбургскими воротами"... Это был первый мирный митинг в Берлине. Я даже тогда не заметил, как офицер, приехавший на машине вместе с Долматовским, нас сфотографировал.

Это был известный фронтовой фотокорреспондент Евгений Халдей.

Но сам снимок "нашел меня" только через 25 лет после войны. Вот, он, кстати...

После митинга все стихло. И я со своим товарищем Сашей Трайниным пошел к рейхстагу. От огромного напряжения и волнения мы не придумали лучшей разрядки, как... оправиться на стену рейхстага. Вот такой "оригинальный и неприличный автограф"... Кстати, настоящие автографы на стенах и колоннах этого мрачного полуразрушенного здания появились уже потом, после 2-го мая. Четвертого мая нашу дивизию вывели из центра Берлина, в район Вайсен-зее. На этом война для нас закончилась.

|

Митинг у Бранденбургских ворот - в центре поэт Долматовский, Вул слева |

Г.К. - Вы остались в армии на кадровой службе?

И.В. - Да. Когда встал вопрос о моей возможной демобилизации, то начальство ответило - "Нам нужны грамотные офицеры", и так определилась моя дальнейшая судьба. Прослужил в Советской Армии еще двадцать лет. Экстерном закончил пехотное училище. Первый год после войны служил в Германии, а потом меня направили в Союз. Был политработником в истребительной авиационной дивизии на Кавказе, потом в Ленинградском Военном Округе, дослужился до звания подполковника, и после ухода из армии, вместе с женой и двумя дочерьми поселился в Львове. Работал учителем в школе.

| Интервью и лит.обработка: | Г. Койфман |