Я, Гиренко Семён Андреевич, родился в 1919-м году, 19 сентября, это Запорожская область. Ныне называется Приморский район, а раньше он был Бердянский район. И раньше наше село называлось Обиточное, а ещё раньше – Денисовка. Это было село, которое организовал граф Денисов, поскольку ему после победы над Наполеоном достались эти запорожские земли, видимо, в порядке поощрения… или, я не знаю, как там тогда царь награждал.

Это было чисто украинское село – Денисовка. Все говорили на украинском языке, и школа была украинская, и граф построил там отличнейшую, чудеснейшую церковь. И он её посвятил победе над Наполеоном. Что могу сказать… село наше было богатое. В каком смысле? Земли вокруг уйма – и море через маленький бугорчик, метров 500–600 максимум от околицы. Азовское море. Поэтому у нас рыбы было полно, хлебов было полно. Село жило отлично, превосходно.

Сколько в нём было дворов?

Я скажу так: тогда, когда я был малым ещё пацаном, там было не менее 300–400 дворов. А сейчас уже почти в два раза, говорят, больше. Вот я вчера разговаривал с Приморском, и мне эта женщина, которая сейчас живёт в моём доме там, в нашем доме – потому что мы его продали ей – она говорит, что село так разрослось, расширилось. Раньше эти 500–600 метров до моря были пустыми, это было поле, там сеяли кукурузу, подсолнухи и прочее, хлеб сеяли. А теперь построили там дома до самого моря. И теперь оно увеличилось почти в два раза, потому что это, конечно, место чудесное, прелестное. Именно в том отношении, что рядом море – и сама природа там очень хорошая, очень богатая. Несмотря на то, что сухо бывает, часто бывает сухо, засухи, но всё равно очень хорошо. Вода – в каждом дворе – свой колодец. И добывает каждый воду прямо в своём колодце. И если засуха, то обычно поливают свои огороды, причём у нас очень большие огороды, по 30 соток огороды! И люди с них вот так питаются, им даже не надо ничего. Они даже, наоборот, ещё со своих огородов продают.

А родители кто у Вас были?

Мои родители были: отец – крестьянин, и мама – крестьянка. Что могу сказать о детстве? Вот, помню стихотворение такое:

Раз заставил меня барин

Чаю крепкого сварить.

А я отроду не знаю,

Как проклятый чай варить.

Взял воды на скору руку,

Чаю всыпал в котелок

На прибавку перцу, луку

И укропу корешок.

Всё поставил я на плитку,

Раза три прокипятил,

А для лучшего искусства

Сверху маслицем залил.

«Чай готов. Извольте кушать».

Снял я с барина пальто.

«Молодец», – сказал мне барин

Вот полтинничек за то.

Слышу, барин рассердился,

В кабинет меня позвал,

В волоса мои вцепился,

И таскал меня, таскал.

Долго думал я, старался:

Чем ему не угодил?

Наконец я догадался,

Что я чай не посолил.

Это стихотворение я знаю ещё с когда пешком ходил под кровать. У меня сейчас вот возникают стихотворения тех лет, уйма. Раньше как-то я на них не обращал внимания, а сейчас началось. То, что я вот сейчас пережил – забываю, а то, что тогда пережил – оно, наоборот, всплывает.

А родители грамотные были?

Мама – была. А отец – был ну очень грамотный, потому что он окончил минную школу, школу минных офицеров. А потом он в электричестве был очень грамотный. Он сделал сам катушку Румкерса [Румкорфа – прим. ред.] – и лечил всё село. Это надо уметь было сделать! И надо было уметь пользоваться ей. Он был в этом отношении ого-го...

Голод начала 30-х Вашего села не коснулся?

Нет, практически нет. Хотя я скажу: сволочи, которые устраивали голод, были и у нас. Если заставляли у нас кого-то голодать – так это ради того, чтобы шли в колхоз. А в колхозе – да, кто пошёл в колхоз – кормили. Там готовили, да, и кормили. Но люди почему-то очень не хотели идти в колхоз.

Прихожу я однажды к школе. И девочка пришла ещё. Но школа ещё закрыта, мы очень рано пришли. В это время приехала бричка, на бричке у нас была так называемая Сурдэля, баба, проститутка то ли, то ли не проститутка, но дрянь была. Я не знаю, была ли она членом партии или просто была активисткой, не могу сказать. Она приехала на бричке, заезжает к какой-то бабушке напротив школы – и начинает выгребать у неё то, что есть. Буряки вынесла забрала, картошка там была, она ещё что-то забрала, ещё что-то забрала…

А она, эта бабушка, ходит и говорит ей: «Сурдэля, што ж ты забираешь всё? А что ж я буду исты?» Но она ей там что-то отвечает. А мы с этой девочкой не выдержали – и вошли во двор, и стоим. А она, эта бабушка, говорит: «Як тоби не стыдно? Ты глупость робиш. Ты глянь, вон же ж диты стоят». А она: «Ну что ж, что диты стоят? Хай учатся, как будуваты Радяньску уладу». Советскую власть, значит.

Можете себе представить такого идиота, что её Сталин заставлял это делать? Это Сталина обвиняют, а Сталин же эту глупость не заставлял её делать! А она делала это сама: что хотела, то и делала. Вот где была чушь собачья.

Из, так сказать, «роскоши» у Вас – что-то было? Велосипед, часы, радиоприёмник…

Перед войной – нет. Предметы роскоши были – две иконы. Вот они у меня тут висят, посмотрите. От отца остались…

Отец мой – прошёл очень большую школу. Дело в том, что вот тогда с этих Азовских берегов обычно в моряки брали этих ребят. И он попал в Черноморский флот, был призван, по-моему, в 1902 году. Флот назывался тогда – «Добровольческий». Почему он назывался Добровольческий – я сказать не могу. Но носили они на бескозырках не просто тёмные ленты, а – георгиевские ленты носили! Я Вам покажу потом фотографии его, если надо будет.

Он прошёл очень тяжёлый путь. Дело в том, что с Черноморского флота во время похода России на Дальний Восток со стороны Чёрного моря было использовано только два корабля: «Рион» и «Петербург». Даже не «Рион»: я забыл первоначальное название. Это потом он стал «Рион». Значит, два корабля.

Почему эти два корабля были использованы Рождественским? Дело в том, что эти два корабля были построены в Англии. И были построены по последнему слову техники. У них была большая скорость, они были очень хорошо вооружены.

И вот, когда они проходили через пролив в Турции, Босфор, то сняли всё вооружение и запрятали в трюмах, а сверху трюмов даже положили какой-то товар. И когда турки проверяли, с чем выходят эти корабли – то они видели только товар, а пушки не увидели. Как-то так это проскочило.

Они вышли через Красное море – и возле острова Мадагаскар соединились с армией Рождественского. Эти два корабля в армии Рождественского играли роль разведчиков. Почему? На них были радиоприёмники, они были скоростные, они были очень хорошо вооружены. Поэтому Рождественский их использовал именно как разведкорабли.

Так вот, отец был на корабле, причём перед тем, как выйти из Чёрного моря, он здесь, когда его призвали, окончил школу минных офицеров. Хотя он не был офицером, но называлась – школа минных офицеров. Значит, там готовили то ли сержантов, то ли как они по-морскому… я не знаю, как назывались. Но специалистов именно по минному делу. И он прекрасно знал электротехнику. Почему? Потому что эти мины были снабжены, Вы знаете, двигателями на электроэнергии, и он отлично в этом разбирался. Кроме того, он очень хорошо изучил связь. Тогда была связь – азбука Морзе, и он прекрасно знал её. И он на корабле выполнял роль принимающе-передающего связиста.

А он был на каком корабле?

Он был на корабле «Рион». Но, когда они пришли к Цусимскому проливу, там получилось так, что Англия тогда помогала Японии, и было два или три корабля английских остановлено перед входом в Малаккский пролив. И у них было оружие. И эти корабли тотчас же русская эскадра изолировала. Понимаете? Так когда в Цусимский пролив вошла эскадра Рождественского, то «Петербург»-крейсер и «Рион» были оставлены для охраны, чтобы англичане сзади не ударили.

Поскольку англичане уже возмутились тем, что эти корабли были задержаны, то предприняли, как говорится, такие своеобразные меры. То есть они хотели ударить с тыла в русскую эскадру. Так вот, эти корабли оставлены были для охраны, значит, тыла. И получилось так, что когда корабли английские начали их искать, был сильный туман. И эти русские капитаны поняли, что английская эскадра их ищет, чтобы потопить. И взяли – и оставили этот пролив, и начали уходить. И – ушли к острову Ява, спаслись таким образом.

А уже когда они были у острова Ява, и там уже русское консульство их загружало углём, они тогда получили сведения о том, что русская эскадра погибла. И предприняли меры. Какие? Возвращаться в Россию. И вот они пошли через Индийский океан, в сторону возврата в Россию.

Где-то у мыса Малаккский (что-то такое; впрочем, у меня есть даже документы, но сейчас я не могу вспомнить) получилось так, что когда они шли – вдруг увидели вершину мачты, на которой был привязан матрос. Он держал чёрный флаг. Тогда эти корабли остановились русские, подошли к нему, сняли. И он сказал, что погиб французский корабль пассажирский, и что все пассажиры вылезли на берег, а его оставили, чтобы он сообщил кораблям, которые мимо будут проходить, чтобы помогли этих французов как-то выручить.

И эти два русских корабля – что они сделали? Они, значит, остановились, капитаны собрались… причём, что интересно, на каждом русском корабле были офицеры, которые говорили на всех языках. На английском, французском, португальском, испанском, на всех языках могли общаться. И значит, они выехали на берег.

Когда они подъехали к берегу – безусловно, очень вооружённые – к ним подошли представители какого-то племени. И они начали с этим племенем общаться, значит: говорят, что «к вам люди с корабля попали, отдайте нам их»…

Значит, руководитель, как его назвать, этого племени – он сказал так, что «только если вы заплатите золотом, мы вам отдадим этих людей». А их было 625 человек, этих пассажиров. Причем они – это индейское племя – их всех раздели, позабирали у них одежду, и они уже были полуголые, позагорали, даже, как говорится, настолько позагорали, что даже им плохо было многим. И эти русские моряки, эти капитаны – поговорили и сказали: «Хорошо, мы дадим тебе золото, давай, загружай».

И вот они, значит, уже договорились, причём, как отец рассказывает, был вывезен ящик и было показано этим представителям племени, что тут золото лежит. Золото, видимо, было, отец так говорит, в каких-то монетах. И эти отдали всё. Когда всех этих пассажиров, 625 человек, перегрузили на русские корабли – тогда наши капитаны выставили оружие и сказали: «Или уходите, или мы вас всех расстреляем». Понятно?

Так они, значит, дикарям не отдали это золото. А опять повезли его на корабли. Но, что интересно, моряки решили так, что как только отойдут лодки – открыть огонь по этому племени. Огонь открыли, но племя – исчезло. Говорит, буквально в несколько минут оно всё исчезло. Куда оно делось – никто не может понять. И стрелять стало бессмысленно. Вот таким образом французов увезли.

И, когда этих французских людей спасённых привезли во французский порт Рион, если я не ошибаюсь, там их французы встретили с величайшей, как говорится, почестью. Очень благодарили, даже им там какую-то награду выделили, такую, очень серьёзную.

И дело в том, что потом эти корабли – им нельзя было пройти через пролив между Францией и Англией, Ла-Манш. Почему? Потому что Англия была, так сказать, на стороне Японии, и они побоялись, что англичане их тут могут задержать или потопить. И они вернулись вокруг Англии – и пошли туда в сторону Америки. И круг сделали уже по Атлантическому океану – и пришли в Балтику.

И в Балтику когда они пришли – эти корабли были Балтийским флотом приняты, а моряки были отправлены обратно на Чёрное море, закон такой был неизбежный. Моряков отправили опять в Черноморский флот. И вот когда отец прибыл туда – то попал на корабль броненосец «Потёмкин».

Так вот, когда началось восстание под руководством лейтенанта Шмидта, когда команда этого корабля броненосец «Потёмкин» (а его переименовали в «Пантелеймон») восстала, то с него были увезены офицерами ударники пушек. Значит, там начали с берега стрелять по кораблям, «Очаков», если Вы знаете прекрасно, был потоплен…

Но и по другим кораблям начали стрелять. Так вот, этот корабль, «Пантелеймон», принять участия не может, чтобы поразить стреляющие батареи на берегу. И что? Выделили команду в сто человек – и бросили на берег: с тем, чтобы взять арсенал, и из арсенала забрать ударники. В этой команде был и отец. Но когда они выплыли к берегу, их тотчас же окружило два царских каких-то полка. И начали в них стрелять, и их разоружили. И они к арсеналу подойти, подобраться – так и не смогли.

И когда их, значит, разоружили – всех их арестовали, в том числе и моего отца. Признали их всех революционерами, и отец мой сидел в тюрьме, подводной тюрьме, девять месяцев до суда. Но а потом, когда суд начался через девять месяцев, то адвокатами у них были социалисты.

И эти социалисты очень мудро поступили. Они говорят так, как отец говорил: «Меня вызвали на суд. Идёт допрос на суде. Меня обвиняют в том, что я принимал участие в восстании. А эти адвокаты говорят: «А вы скажите, у вас была винтовка?» Он говорит: «Да, была винтовка». «Вы, – говорят, – хоть один выстрел сделали?» Он говорит: «Нет, я не сделал ни одного выстрела». - «Вас арестовали?» - «Арестовали». - «И вы выстрела даже не сделали. Вы никого не убили?» - «Никого». Они обращаются к судьям: «Так в чём же вы обвиняете человека, который никого не убил и ничего не сделал?»

Понимаете, как они очень мудро поступили? И, говорит, вот таким образом нас очень многих там, почти, по сути дела, всех – признали невиновными. Хотя мы, говорит, перед этим девять месяцев отсидели в подводной тюрьме. За что? Вот такая вот была ситуация.

Ну, и когда он уже вышел из суда, его освободили, его снова вернули на корабль, он снова, значит, стал матросом.

А когда уже началось увольнение, отец мой набрался храбрости – и пошёл к командующему Черноморским флотом. Я забыл уже сейчас его фамилию. Пошёл к нему с такой претензией: «Мы, – говорит, – ходили на кораблях воевать против Японии. По закону, – он знал закон, – нам положена определённая выплата. Где эта выплата? Почему меня, вместо того, чтобы выплатить мне то, что положено, посадили в тюрьму? Это – одно. Второе. Нам, – говорит, – французы за спасение их людей у берегов Африки выделили огромную сумму. И нам эта сумма должна быть выделена. Куда она исчезла?»

Так он настолько возмутился, значит, этот командующий: «Ты, матрос, такой-сякой, ты пришёл ко мне, к командующему, с такими претензиями!» И выгнал его. Вот таким образом кончилась служба моего отца на Черноморском флоте.

А в Первой мировой он не участвовал?

Нет, в Первой мировой не участвовал. Почему? Потому что он пришёл как раз с флота, занялся сельским хозяйством дома, построил себе дом, женился, началась у него семья, и уже он не принимал участие. Он принимал только участие в каком плане: его выбирали дважды или трижды председателем сельского совета. Это уже в процессе революции. Но там дело в том, что его выбирали, как лучшего человека, а потом месяц–два он работал, скажем, председателем сельского совета, но надо было, чтобы он был коммунистом, то есть членом партии. А он членом партии не был, поэтому его обычно заменял член партии. А его отстраняли.

А сколько детей у вас было в семье?

Было девять, двое умерло, семь осталось живых. Я – самый последний. А до меня были все старшие. Один за одним, один за одним. Через год – два рождались, так что у нас хватало ребят.

Как у Вас коллективизация проходила?

Что касается коллективизации, я скажу так. В коллективизации отец мой не принимал участие. Как она получилась? Дело в том, что мой отец, как рыбак, в Мариуполе окончил школу (это уже в период Советской власти). Советская власть его послала в Мариуполь, он окончил школу изготовления разных снастей для ловли разных пород рыб и так далее. Он вернулся к нам домой и был, значит, у нас такой, Рыбаксоюз назывался. Это от государства. Рыбкооперация это своеобразная была. Он здесь вот занимался изготовлением.

Но у нас в нашем селе в годы революции был партизан Голиков. Он возглавлял отряд, их было человек 20 или 30, он был награждён после окончания революционных событий орденом Боевого даже Красного знамени. И в Керчи к 1930-м годам, к коллективизации, ему была поручена организация ловли дельфинов. Но снастей для ловли дельфинов никто не имел – и никто не знал, как же их ловить.

Так он приехал в наше село и, зная о том, что отец мой – специалист по снастям, забрал его туда. И вся семья, мы все – переехали в Керчь. Поэтому мы в колхозе не участвовали.

Вся беда в том, что остался дом. В доме осталась моя сестра. А она была замужняя. А оно получилось так, что когда колхоз организовался – а дом у моего отца был чудесный, особенно сад, колодец – и вот председатель колхоза загорелся захватить этот дом, и захватил. Он объявил так, что дочка не является хозяином дома – и взяли, дали ей какой-то там… маленький домик был пустой. И её выселили с мужем в этот домик пустой, а председатель колхоза забрал этот дом. Вот такая вот создалась сложная ситуация.

Когда там мы в Керчи год пробыли – уже правительством было принято решение запретить ловлю дельфинов. И тогда эта организация распалась, и мы стали возвращаться домой. Когда вернулись, отец подал заявление, чтобы ему вернули дом. Районный исполнительный комитет (тогда нашего Приморского не было, а был Бердянский) постановил вернуть моему отцу дом. Но – не вернули.

Поднялась вся партийная, так сказать, элита нашего села: «Как так? Председателя колхоза выселить из дома, а товарищу Гиренко вернуть дом, а он даже не участвовал в строительстве колхоза!» Понимаете?

И подняли там шумиху такую, и районный исполнительный комитет, хотя и постановил, сделал такое постановление, а выполнить его – не смог. И так мы и остались тогда без своего дома. Ну, как получилось? Я Вам скажу. Мы потом купили другой домик себе.

В то время мы все, вся наша семья: я, у меня брат был один, второй, третий, сестра, две даже сестры – мы вязали сети. И тогда за вязку сети давали так: пять рублей давали деньгами, за каждую. А сеть – 72 метра, для судака – ячейка узкая. Эти 72 метра можно было вывязать за сутки. Значит, можно было получить пять рублей, дальше давали за это килограмм крупы, полкилограмма сахара, полкилограмма масла и там ещё какие-то продукты. Всё это давалось за одну сеть.

Поэтому мы – а нас вязало, я же говорю, пять-шесть человек в доме – навязывали столько сетей! Что буквально мы за, если я не ошибаюсь, по-моему, за зиму, а может быть, и чуть и меньше, накопили 600 рублей. И за эти 600 рублей купили себе домик, маленький, небольшой домик купили. С большим огородом. Хоть домик был такой неважный – а огород был очень хороший.

И так там как освоили этот домик – и так он и стал нашим жильём. И, как говорится, даже вплоть до того, что я его уже вот продавал, когда померли родители, сёстры, братья, уже не было никого, кто имел претензии к этому дому. Я остался, как говорится, этого дома хозяином. Вот я Вам показываю, сейчас я покажу. Вот он. Это уже мы его в такой домик превратили, вот такой он уже у нас был. Каменный, мы его переделали в кирпичный.

Отец, когда вернулся, стал рыбаком?

Да. У нас ловилось тогда очень много сельди, очень много ловилось – тогда «чебак» назывался: это, по сути дела, плотва… или как её назвать, такая рыба. Но чебак был – вот такой. Лещ, скорее всего… может быть, даже название его – лещ. Но у нас он назывался «чебак». И судак. Судак, чебак. Красной рыбы – было очень много. И осётр, и белуга – всё это было очень много.

Сейчас исчезло, сейчас нет ничего. В Азовском море – сейчас пусто, абсолютно. Вот я держу связь с племянником – он говорит, пустое море.

Вот как говорят – почему в нашем селе мы не имели понятия о голоде? Выходишь к берегу моря, идёшь, взяв дома шнур метров 30 длиной. На конец шнура привязываешь тяжёлую гайку, а потом привязываешь десять крючков. На эти крючки надеваешь красные кусочки материи, красную тряпочку какую-то рвёшь. Всё. И кидаешь в море прямо с берега. Кинул в море – и начинаешь тянуть. Пока вытянешь – десять бычков. Ешь, сколько хочешь. И мы тут же на берегу жарили, парили, домой приносили. Всё, что хочешь.

А рыбу – сдавали или продавали на рынке?

Если налавливал ты, скажем, много – идёшь, несёшь на базар. А так – для себя только ловили.

Я имею в виду – отец Ваш.

Нет, то, что колхоз ловил, ловила организация эта государственная – это всё сдавалось государству. А там засаливались бочки огромные, сотнями бочек отправляли. Потому что рыбы было тогда такая уйма!

Вот я помню так: выйдешь, бывало, к морю, а в это время вытягивается так называемая драчка. Это значит – тянут на две стороны двумя канатами, а посередине такая, значит, сеть – и вытягивает. Вы знаете, там уже – и бычки, и селёдка, и таранка, и прочее. И как начинает вот эту сеть выгружать – там, знаете, бочек десять!

Просто даже вытянуть это – на каждом канате по десять человек. Вытянуть даже не могли. Подтянут к берегу – а тут уже начинают вынимать этими такими специальными ловушками. Вот так вот, рыбы было очень много. Поэтому отправляли рыбы, конечно, вал.

Школа была прямо в Вашем селе – или в соседнем?

Значит, у нас школа была так. В нашем селе – пятилетка, а уже за рекой был вот этот ныне называемый Приморск, он раньше назывался Ногайск. Это был татарский городок. Но в нём даже при моей памяти были оставлены – правда, разрушенные – церкви или, как по их, по-татарскому, мечети, что-то такое в этом роде, с какими-то такими надписями непонятными, камни эти…

Но как-то получилось, что за годы Советской власти вся эта драгоценность была уничтожена. Очень плохо сделали. Правда, сейчас там музей. Этот музей собирает там всякие... И ещё что интересно – вот татары жили в этом Ногайске, это – степь. Степь – такая, где мы жили, что вот выйдешь на маленький бугорочек, смотришь – не менее 15-ти километров! Видишь такую огромную окружность. Очень далёкий горизонт.

Так вот, наверное, они, татары, имея в виду спасение, может быть, от каких-то других племён, под Ногайском накопали уйму подземных ходов! И их никто даже сейчас – и то проверить не может. Почему? Потому что за эти годы уже образовалось много завалов. И вот можно пройти, скажем, метров 200, а потом – хоп! – завал, не пройдёшь. Что, откапывать дальше? Где, в какую сторону откапывать? Так вот там находили очень много разных предметов такой старины, очень много. Говорят (я не был в этом музее), что в нём сейчас собрано очень-очень много этих старинных вещей.

В каком году Вы в школу пошли?

В 1929-м, наверное, так, примерно. Или в 1928-м, а может, и в 1927-м. Я уже сейчас не помню. Я пошёл в школу. Она была украинская. Причём как-то оно так у нас в семье получилось, что все начали заниматься – а я, может быть, даже год пропустил. А у меня сестра старшая, она начинает новый учебный год – а я работаю во дворе, кукурузу чищу. Она говорит: «А ну-ка, немедленно одевайся. 1-е сентября, тебе в школу надо». За шиворот меня – и повела в школу. А родители как-то на это не обращали внимания. Поэтому где-то я там, может быть, даже год и пропустил. Ну, вот, ничего, нормально всё я окончил. В 1940-м году я окончил 10 классов.

В школе был уже – настолько авторитетный! Выпускал стенные газеты, писал стихи. Я рассказывал… вот давали к какому-то празднику какой-то рассказ – его выучить на память – и рассказать, выступить, что-то такое, понимаете? Это всё у меня было. Я был настолько активный!

Но немецкий язык – как бы заранее не любил. Когда на экзамене начал сдавать его – уже у всех немецкий язык приняли, остался один я в классе. И сзади меня посадили Гильша, Давида. И две преподавательницы – сама преподавательница и инспектор – они дали мне текст перевести с немецкого на русский – и взяли, отклонились к окну. Я этот текст передаю Давиду, он мне всё это переписал и передал назад. Я встаю – они поворачиваются, и я говорю, что уже готов. И я это прочитал, и всё, без всякого. И поставили… – я по всем предметам имел пятёрки, кроме иностранного языка: четвёрка. Они даже постеснялись дать мне тройку, поставили всё-таки четвёрку.

А в институте когда учился в Москве – у нас уже был английский язык. Там тоже я сразу отнёсся к английскому языку так, как к немецкому: то есть, враждебно. Но преподавательница меня прикрутила – мгновенно. Заставила меня учить, читать по-английски и прочее. Но на настоящий момент, честно Вам скажу, забыл: и немецкий, и английский – до предела. Ничего не помню.

Вот, да, после школы я поехал – наверное, в связи со связью с морем – в Московский рыбный институт. Он назывался Московский институт рыбной промышленности и хозяйства. Раньше это был факультет Московского университета, а потом его взяли и отделили.

Вот я в 1940-м и в 1941-м два года отучился в этом институте, приехал с института в 1941-м году на лето, на каникулы вроде, как они там назывались тогда. Сдали мы экзамены сразу. Я только приехал домой… это была, по-моему, суббота, потому что я с Москвы ехал, надо было в Днепропетровске делать пересадку на Бердянск. Приехал на Бердянск, с субботы переночевал, и – в воскресенье, думаю, пойду через речку в этот наш Ногайск, в городок: там всё-таки, может, кого-нибудь из друзей встречу, такое желание...

И я только вышел туда – ещё никого не увидел, не встретил – столб, и на столбе радиорупор. И он вдруг начинает… это было 12 часов… объявляет о начале войны!

Я тут же бросился, побежал домой к маме – и говорю: «Мама, война». И вот так началась война.

Тогда был такой закон: приехал из Москвы – обязательно ты в военкомате должен взяться на учёт. Поэтому я тотчас же, уже на второй… в воскресенье началась война – я уже в понедельник был в военкомате – и взялся на учёт.

Ну, меня 6-го, по-моему, если я не ошибаюсь, августа военкомат и взял. Мобилизовали нас – и отправили в Запорожье в 52-й, по-моему, запасной полк. Это был то ли фронтовой, то ли армейский, но 52-й… по-моему, 52-й запасной полк.

В этом полку собирали студентов учебных заведений, дальше – тех, кто окончил 10-е классы. Даже были преподаватели институтов. Образовали так называемый учебный батальон. Нас 415 человек было в этом батальоне. Даже, если не ошибаюсь, были несколько, один или два – то ли кандидаты наук, то ли даже что-то выше.

Этот учебный батальон предполагалось разослать по военным учебным заведениям, чтобы готовить офицеров. И получилось так, что, по-моему, то ли 21-го, где-то там в 20-х числах немцы подошли к Запорожью – и началась битва за Запорожье. Этот запасной полк вышел на ту сторону Днепра, на правую – и там ввязался в бой. Всех, кто солдаты там были призваны, обученные, не обученные – вооружили их кое-как винтовками и послали туда, защищать.

А наш батальон – мы даже не одеты были. И оставили, бросили во дворе. И вот мы, 415 человек, ходим по двору, не знаем, что делать. И, наконец, к вечеру приезжает машина, начальник штаба полка. Построил нас, какие-то подготовил там документы. И назначает: «Вот это – командир батальона. Вот это – командиры рот. Вот это – командиры взводов». Называет всех. «Вот вам документы, шагайте на станцию Магерово». Это 130 километров примерно от Запорожья. «Там вас встретит комендант Сантий – и он вас отправит туда, куда надо». То есть – по училищам.

Ну, это вечером было. Причём он тут же сказал: «Склады открыты, все идите в склады и набирайте себе продуктов на дорогу столько, кто сколько сможет». И мы эти вещмешки – у кого вещмешки – набрали разных консервов и прочее. И вот нас повели. Целую ночь мы шли.

Утром подошли к городку Орловка, по-моему. Хоп – нас немцы тут бомбят! Но, правда, никто не погиб. Значит, когда кончилась эта бомбёжка, самолёты улетели, построили нас наши эти ребята, командиры. Начали мы идти – но только мы начали двигаться колоннами, а немецкие самолёты начали летать. А по этой степи тащили и трактора, и комбайны там, гонят стада коров, овец и прочее. И немцы – так: кинет в любое место бомбу – и там гибель идёт. Коров, людей, овец, тракторов. Там даже не надо было прицела делать, лишь бы кинул бомбу: кто-то там обязательно погибал.

Тогда эти командиры сказали так: «Ребята, нам колонной идти – нас обязательно разбомбят. Значит, на станции Магерово послезавтра быть всем. Двигайтесь, как можно, самостоятельно». И мы самостоятельно начали двигаться. Кто на машине прицеплялся, кто к чему. И на следующий день, через день, значит, мы сосредоточились. Прибыли в станцию Магерово, там комендант нас ждал, но помещать нас некуда было. Были скирды колхозные, так он нас в скирдах разместил, пока прибыл эшелон.

Эшелон прибыл, он нас поместил в эшелон – и отправил на Кавказ. И вот мы поехали, повезли нас. Приехали мы в город Прохладный. И вот там в городе Прохладный была, по-моему, 65-я или 63-я запасная бригада. Там нас, значит, поместили на некоторое время. Но очень быстро сработала комиссия, и нас начали распределять. Одних в одно училище, других в другое, и так далее. То есть нас сразу по училищам растянули.

И я попал во 2-е Ростовское артиллерийское училище противотанковое. Должен подчеркнуть, как бы ни обвиняли там наше командование или там власть в том, что она, значит, туда-сюда, плохо подготовилась к войне и так далее – мы это прекрасно знаем. Но уже в 1941-м году 2-е Ростовское артиллерийское училище было создано, как специально противотанковое. Почему? Потому, что первые бои показали: без этого было нельзя. Но, правда, поскольку немцы были у Ростова и Ростов был ими взят – оно было перемещено в Сталинград.

И нас из Прохладного перевезли в Сталинград, так что я кончал 2-е Ростовское артиллерийское училище в Сталинграде. Мы шесть месяцев там были. А в апреле-месяце 1942-го года я попал на Южный фронт в качестве командира взвода противотанковой артиллерии, специально в истребительно-противотанковый дивизион армейский, специальный дивизион.

Это было хорошее – правда, старого образца – 76-миллиметровое орудие. Но дивизион был сильный. И ещё он сильный был тем, что в нём, кроме противотанковых пушек, ещё и организовали роту противотанковых ружей. Они тогда только-только поступили в армию, понимаете? И эти противотанковые ружья также стали достоянием нашего вот этого противотанкового дивизиона.

А номер его не помните?

По-моему, 326-й. Дивизионки. Длинноствольные.

Вот так, потом трагедия началась с тем, что проиграли битву под Харьковом – и немцы начали наступать на Сталинград. Южному фронту просто была дана команда отходить, чтобы он не попал в окружение. И нам была дана команда отходить, и мы начали отходить на Северный Кавказ. В некоторых местах принимали участие в боях, отбивались, задерживались, старались задержать немцев.

Но получилось так, что в то время этот противотанковый дивизион был в 12-й армии, а 12-я армия была, по сути дела, разбита. Поэтому мы, наш дивизион – остался. Мы, по сути дела, почти ничего не потеряли. Несмотря на то, что мы не менее 10–15 раз принимали участие в боях, мы не потеряли ничего, кроме раненых. Даже убитых у нас ещё не было. Были раненые – ну, раненых отправляли. И в результате потом мы оказались, по сути дела, то ли ненужным, то ли самостоятельным дивизионом.

Мы занимали оборону в районе в сторону реки Терек. А потом началось сильное наступление Северо-Кавказского фронта. В 1943-м году, в январе. Начал 63-й корпус, который состоял из трёх дивизий кавказских – азербайджанской, грузинской и армянской.

Наш дивизион, по сути дела, не то что расформировали, а нас, личный состав, перевели в 77-ю дивизию, в противотанковый дивизион. И мы там, в 77-й дивизии, в противотанковом дивизионе уже дальше были. А потом во время боёв этот противотанковый дивизион опять как-то там переформировался – ну, и я оказался в 324-м стрелковом полку 77-й азербайджанской дивизии на должности старшего офицера батареи. Вот такая вот моя судьба.

И уже я в составе Южного фронта продолжал наступление в сторону освобождения Украины, освобождал Донбасс, освобождал Луганск, Донецк. Потом вышли мы сюда, в сторону Запорожской Днепропетровской области к реке Молочная.

А потом 51-я армия наступала, а этот 63-й корпус входил в 51-ю армию. 51-я армия шла вдоль Азовского моря. А потом, когда бои за Мелитополь закончились, Мелитополь был взят, наш корпус попал в сторону Сиваша, на Крым.

Я был в это время в Донецкой области. По-моему, под Первомайском был ранен, тяжело. Лежал даже больше шести месяцев в госпитале. И уже в начале 1944-го года выписался – и пришёл в свою дивизию, в свой полк, в свою батарею, и уже принимал участие в освобождении Крыма. Это – где-то начало… не начало даже, а уже месяцы 1944-го года. Вот такая вот наша участь была.

Давайте вернёмся к Вашей учёбе в Сталинграде…

В Сталинграде мы учились только специально боям по уничтожению танков. Выпустили меня оттуда – уже лейтенантом. И я Вам скажу так, что очень интересные там были события. Очень хорошо нас учили не только боям против танков: учили и стрельбе с закрытых огневых позиций.

В частности, на экзаменах – я стрелял не по танкам, а стрелял с закрытой огневой позиции, потому что только два человека из курсантов нашего взвода было выделено на стрельбу с неё. Я этим обладал лучше всех. Поэтому прямой наводкой – не стрелял.

Но, что интересно! Когда были экзамены по стрельбе, нас вывезли куда-то за Сталинград, там был полигон своеобразный. И значит, там всё было приспособлено, там тянули эти макеты танков и так далее, и стреляли. Причём, тут командование училища и даже командование от Сталинградского военного округа было, присутствовало. Значит, автомашина тянет танк, сделанный специально, форма танка. Должен стрелять. Заряжают. Выстрел. А снаряд ушёл бог знает куда вверх. Опять выстрел. Снаряд снова ушёл вверх. Никто не понял, в чём дело, но все обратили внимание. И – наводчику: «Ты куда стреляешь?» Он говорит: «Я стреляю прицел 8». «Как прицел 8? Почему снаряд туда летит?» И как обратили внимание на снаряды – оказывается, это были противотанковые реактивные снаряды для 45-миллиметровых пушек. О них никто ничего не знал. Удивительно, что даже командование не знало. Вот почему эти снаряды? Они были реактивные, поэтому он и уходил такой траекторией. Понимаете? А вот уже во время войны на фронте до самого конца почему-то я этих снарядов не встречал. Их заменили, эти снаряды, на подкалиберные.

А в этом противотанковом дивизионе были тягачи – или на лошадях?

Автомашины были, в основном – ЗИСы.

Чем запомнилось лето 1942-го года?

Я Вам скажу так: честно говоря, у меня страшно тяжёлое давление было летом 1942-го года, особенно вот это отступление. Когда я начинаю вспоминать, как мы вошли, скажем, в Краснодарский край, как туда отступали… Уже даже хоть я и знал предгорья Кавказа – была тоска, почему-то была страшная тоска. Понимаете? И вот сейчас, когда я начинаю вспомнинать те времена – у меня опять та тоска. Она была от того, что мы отступаем.

А было ощущение, что СССР может проиграть?

Мне кажется, если бы приказ 227 Сталина был дан немножко раньше, то мы бы трагедии такой в 1942-м году не получили. Его надо было раньше издать. Почему? Потому что какое-то действительно командование было вялое, именно настолько. Я, например, никогда не чувствовал команды сверху. Что вот пришёл командир, распорядился, какая-то там строгость. Никто ничего не требовал.

То есть – всё на своей инициативе?

Всё на своей инициативе. Вот где была трагедия, понимаете? Страшно. И потом ещё одна, очень сильная трагедия. Это трагедия всей Великой Отечественной войны. Это – отсутствие радиосвязи. У нас – в боевом дивизионе! – даже простая проводная телефонная связь отсутствовала.

Значит, если я стою, занял огневые позиции, отстрелял снаряды – я бегу и ищу, где командир роты: сказать командиру роты, чтобы он позвонил в тыл, чтобы мне подвезли снаряды. Что это такое? Это ужас. Вот где была наша трагедия.

Где это видано было… вот я помню, наш дивизион всё время держал возле себя командир какой-то то ли дивизии, то ли ещё чего... Он всё время держал – почему? Потому что это дивизион был очень сильный и, безусловно, штаб мог защитить. Так командир дивизии, чтобы командовать полками, отсылал конников передать приказ в тот или иной полк. Понимаете, насколько не было связи? Надо было посылать человека на коне! Это же трагедия!

Если бы у нас была связь в то время отработана – то я скажу так: мы бы столько неприятностей во время войны не имели. И причём мы когда в училище были – то учили телефонную связь, изучали. Была тогда РБС, по-моему, даже РБС-1 называлась. Мы изучали эту радиостанцию – а на фронте я её никогда нигде не видел! Радиостанция батальонной связи. На фронте я её – не видел, а в училище у нас – была.

С каким чувством Вы мимо дома шли?

Вот смотрите, вот мы – 415 человек – когда нам дали команду эти командиры: «Добирайтесь до станции Магерово самостоятельно», шли мимо своих сёл, мимо своих хат. Даже очень многие ребята заходили снова к своим родителям и прощались. Ни один нигде не сбежал, никто не отстал. Все 415 пришли на станцию Магерово – и были увезены вот в этот Прохладный. Ни один человек не отстал, никто.

А в 1942-м?

В 1942-м у нас в дивизионе таких случаев я не зарегистрировал. А в других полках там и прочее – я уже этим не занимался. И потом, знаете, я сейчас когда вспоминаю своё, самого себя – я немножко какой-то был во время войны непробивной, что ли. Я, например, не знал, кто мною командует, и не интересовался, кто командует. Получил приказ поставить позиции – и всё. А что там, кто, от кого это – я почему-то этим никогда не интересовался. Вот так, вот это была моя, может быть, и ошибка, я не знаю.

Приказ 227 Вам зачитывали?

Да. Он поступил в письменном виде. Построили дивизион, зачитали этот приказ – и всё. Никакого обсуждения, ничего. Так, кто-то что-то сказал, как между собою кто-то мог что-то сказать. А чтобы коллективного обсуждения… Между командирами, между собой – какой-то там разговор был, но я хочу сказать так, что этот приказ даже в нашем дивизионе был воспринят положительно. Положительно, потому что все чувствовали, что мы отступаем напрасно. То есть, можно противника задержать. А мы почему-то отступаем, непонятно почему. Это – чувствовалось.

А что было большей проблемой летом 1942-го года – жара или противник?

И то, и другое. И жара была сильная, и противник, конечно. Противник, я скажу так, конечно, очень сильно нас доедал – это авиация. Очень доедал. А так в боях где-то там в целом ряде мест мы занимали оборону дивизионом. И, как только немцы там атаковали и были танки – мы открывали огонь по танкам. Они, как правило, обычно прятались. Уйдут – и мы вроде остаёмся победителями, но нам опять приказ отступать. И мы уходим. Я в этих боях был командиром огневого взвода.

Копали вместе с расчётом – или нет?

Орудия окапывали обязательно. А я для себя всегда копал окоп отдельно. Никого я не привлекал. Окапывалось орудие, окапывались снарядные ящики, я себе обязательно наблюдательный пункт рыл. И, когда мы начали в 1943-м году наступление, я уже понял немножко другую свою, так сказать, роль.

Дело в том, что вот эти контратаки были, по сути дела, непрерывными. 45-миллиметровые пушки, как правило, заставляли располагать только в боевых порядках пехоты. Понимаете? В боевых порядках пехоты. И вот получается так. Хоп! – немцы вдруг внезапно, так бывает, контратаковали, скажем, на рассвете. Хоп! – пехота пробудилась от контратаки, хоп! – побежали. А пушки же – не потянешь! И вот кто начинает отражать атаку? 45-ки. Вступают в бой 45-ки, отражают, всё, атака затихла – и потом вернулась на своё место. Понимаете?

Так вот что я из этого сделал, какой вывод. Я стал без пулемёта – не жить! Хотя у нас на вооружении пулемётов не было. А я стал не жить без пулемёта. Я себе его достал, а достать его было не проблема, потому что на поле боя этих пулемётов можно было найти сколько угодно. Так почему я себе окоп откопал? У меня был впереди меня пулемёт.

Какой?

Бывал у меня и немецкий, но на него иногда не хватало пуль. А так обычно ручной пулемёт наш, Дегтярёва, с диском. И причём у меня так: если, бывало, знаешь о том, что готовится атака, я обычно из расчёта двух ребят – к себе в окоп, понятно? И два ящика с патронами. И – так: я стреляю, а они мне заряжают. Два человека – чтобы успеть зарядить.

Очень много таких было случаев, но вот один из боев – это в Прибалтике, город Скоудас. Заняли город Скоудас, там впереди этого городка было маленькое озеро. И вот со стороны этого озера немцы начали контратаковать наши войска: с тем, чтобы вернуть Скоудас. А получилось так, что батальоны настолько потеряли личный состав, что сражаться, по сути дела, некому. Почему? Прибыл 1926-й год на пополнение, а этот год не разрешали в бой посылать. Закон такой: 1926-й год в бой не посылать.

Значит, оставалось так в роте: 1926-й год отстранили, а в роте остаётся 5–6, ну, 10–12 человек старичков, вот и всё. Так вот, под этим Скоудасом немцы хотели, конечно, взять его. Я со своим пулемётом и с двумя пушками отразил 11 контратак в течение дня. Они пытались 11 раз, подымались в атаки – а я их отражал вот этим пулемётом. А если бы я не имел пулемёта – что было бы? Вот то-то же. Вот почему я от пулемёта не отказывался, это было моё оружие очень сильное.

А картечь использовали?

Использовали картечь. Был такой бой, ночной бой тоже. Это в боях – особенно при наступлении на Крым – очень часто приходилось.

Когда Симферополь мы начали брать, значит, туда вошёл танковый батальон, наша батарея и там ещё, я не знаю, один какой-то батальон. Но а получилось так, что мы начали входить, танки пошли первыми, где-то за ними пехота, мы там за ними, а немножко справа были бугорки такие, высотки. И вот с этих высоток начали бить немецкие пушки. Понятно? Ну, когда они начали бить, эти немецкие пушки – мы видим, что они настолько свободно стоят у пушек, эти расчёты, не прячутся даже – и бьют, лупят.

И значит, тогда командир батареи говорит: «Картечью». И мы картечью как шарахнули по этим! Тогда они все запрятались – и прекратили огонь. Ну, а потом танки… командир танкового батальона предпринял мудрый шаг. Он два или три танка отделил, вернул – и по за этими бугорками зашёл им в тыл. И как ударил с тыла! И они все подняли руки. И когда они подняли руки – тут этот батальон, который нас сопровождал, это всё окружил. И это оказались одни татары! Ни одного немца. Ни одного немца, одни татары, вот так…

Что с ними сделали?

Ничего, всех забрали в плен, да и всё. Куда-то в тыл отправили.

По пехоте картечью приходилось стрелять?

Приходилось и по пехоте. В Прибалтике я раз десять применял картечь, не менее 10-ти раз. Вот я помню два населённых пункта: Дрегни и Ванаги. Это, по-моему, Литва… нет, Латвия. Там немцы предприняли очень серьёзную такую, активную очень атаку, имея в виду соединиться с отрезанной их группировкой в 33 дивизии, которые там были. И они бросали танки – обвалом… вот не то что там, скажем, туда танки – и туда танки. Они одной группой, просто обвалом: по 50–60, даже по 90 танков!

Вот стена идёт танков – попробуй что-то им сделать. И их сопровождает пехота. И вот под Дрегни-Ванаги, значит, танки пошли поверху. Там такие высотки были – они поверху пошли в атаку, а справа от танков в сторону расположения как раз нашей батареи пошла пехота немецкая. И мы как открыли огонь по немецкой пехоте – все снаряды… у меня было, наверно, снарядов 20–30, может быть, картечи – всё было израсходовано! И 223, я даже запомнил сейчас, 223 осколочных снаряда было расстреляно.

Там было немцев… не хочу говорить… я не люблю рассказывать о том, сколько мы убивали и как нас убивали. Это нехорошо. Я скажу так, что там немцев погибло не менее ста человек. Но они потом повернули танки свои против нашей батареи – и атаковали нас. Но мы сражались, пять танков сразу подожгли, но и сами потеряли. Батарея из шести орудий потеряла четыре пушки, осталось только две.

Начиная с 1943-го года, Вы были командиром в 77-й азербайджанской дивизии?

Я был старшим офицером батареи. Это заместитель командира батареи 45-миллиметровых орудий. 45-ка – прелесть! 45-ка оправдала себя в боях во всю войну. И даже в 1945-м. Она к этому году стала длинноствольной, бронепробиваемость у неё стала лучше.

И я скажу, что, несмотря на то, что все посмеиваются с 45-ки, но вот эти танки, которые, я Вам говорил, были под Дрегни-Ванагами, когда эти немцы шли – что мы делали? Мы делали так. Одна пушка – скажем, левое орудие – только появились эти танки, она открывает бешеный огонь по всей группе бронебойными снарядами, лишь бы в кого-нибудь попасть. Там уже безприцельный огонь. И, как только немцы обратили внимание, что на них открыт такой сумасшедший огонь, они поворачивают. Я даю команду: «Орудие в укрытие!», а здесь у меня – второе орудие. И только танки начинают поворачивать к нам – теперь второе орудие начинает прицельный огонь по каждому танку. Пока прицельный огонь мы по двум–трём танкам сделали (больше успеть нельзя было) – это левое орудие уже переместилось на запасную позицию. Я даю команду второму орудию: «На запасную немедленно убираться!» Оно убирается на запасную. А первое орудие опять начинает прицельный огонь. И – атака заглохла, всё. Вот так.

Щиток с орудий – снимали?

Нет. Никогда щиток не снимался.

А приходилось сопровождать пехоту «огнём и колёсами»? Катить орудие.

А мы всегда сопровождали огнём и колёсами. Пехота продвинулась чуть-чуть –и мы начинаем продвигать. Тянули орудие постромками, но в основном, конечно, прятались за щиток и продвигали вот так, за станины. Толкали. А тянули только тогда, когда понимали: опасности нет.

Бои за Мелитополь – тяжёлые были?

Очень тяжёлые. Но я не принимал участия, потому что был в госпитале. Это было в сентябре-месяце 1943-го года. Мы вели огонь, там два или три танка немецкие бегали так вдоль фронта: видимо, они прикрывали своих. Мы пытались их хлопнуть. Открыли по ним огонь. Но они – хоп! – спрятались. Там дома были такие, они спрятались за дома, укрылись. А справа от нас был бугорок. Я говорю: «Ребята, а ну-ка, давайте на этот бугорок – и там быстренько выкопать укрытие для пушки». И только мы вышли на этот бугорок и действительно уже успели вырыть под колёса – в это время разрывается снаряд немецкий – и поражает мне локоть, плечо и руку. Правая рука у меня вышла из строя полностью.

Понятно, почему 45-ку называли «Прощай, Родина»…

Сейчас я прочитаю «Прощай, Родина», мои стихи. «Гимн 45-ке». Это из моих стихотворений.

Не грудью воевали мы, и не шинельной скаткой.

У нас оружия хватало, ведь дрались-то мы душой.

Кто не дружил в бою с 45-кой,

Тот не постиг величия победы над бронёй.

Ведь если где-то шла трагическая схватка

Меж трёхлинейкою и ворохом бронированных грив,

По праву бронебойному вступала в спор 45-ка,

Внося в исход борьбы победный корректив.

Когда же в шутку «Прощай, Родина» звучало,

То пел о мужестве некоронованный горнист.

Ствол длинный, жизнь короткая, всей гордости хватало,

Чтобы отвагою прославился противотанкист.

Глядишь – юнец, а голова покрыта белой скатертью

И нарукавный знак, пришитый с левой стороны.

У истребителя война была немилосердной матерью,

Отцом – неумолимый бог войны.

Все, кто с 45-кою в те годы воевал,

Сегодня россыпью наград мундир свой скромно украшают,

Суровый залп «Катюш» им чёрную работу оставлял,

А рабство и в бою никто не прославляет.

Малокалиберную жизнь судьба сей пушке отвела,

Казалось, власть её в бою ничем приметным не звучала.

И всё же никому она своих задач не отдала,

И хлеб чужой ни у кого не отобрала.

Однако, в логово на всех наречиях проклятое,

Где от расплаты не укрылся мерзкий враг,

Вошла 45-ка в 45-м победным выстрелом

В поверженный Рейхстаг.

Вот это моё стихотворение о 45-ке.

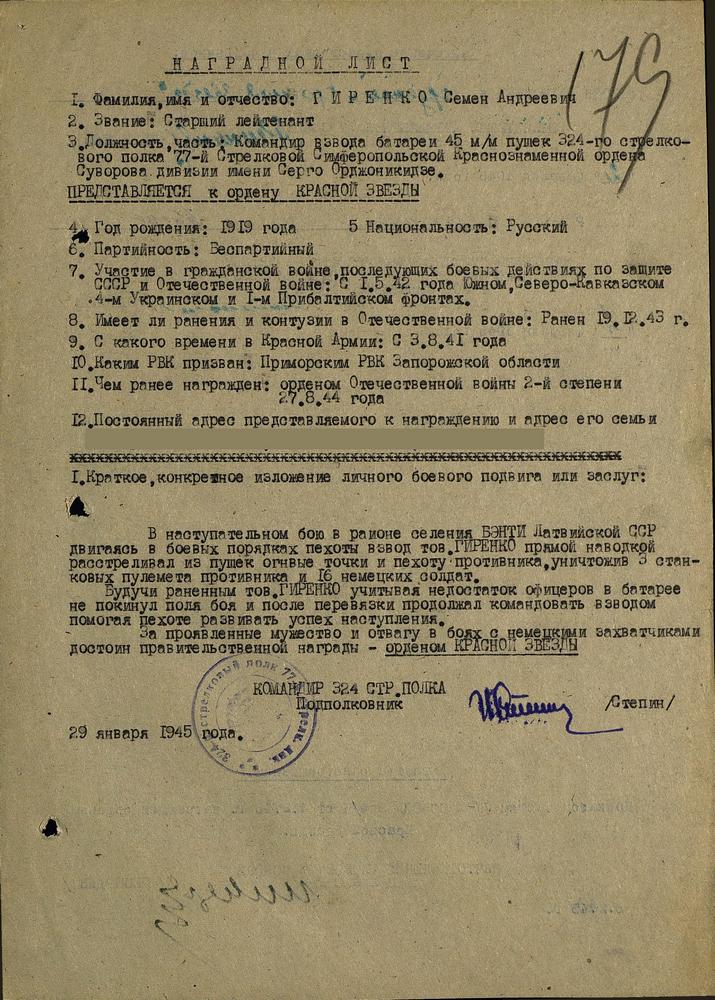

Сильно. А Вас ещё ранило?

Самое тяжёлое было – в 1944-м. Нет, это не 1944-й, это ранение было уже в феврале 1945-го при штурме Либавы. Там такой населённый пункт – Приекуле, и там мы наступали. Дело в том, что само наступление имело задачу во что бы то ни стало захватить Либаву, потому что это был порт крупный, и оттуда немцы вывозили своих всё-таки, как бы там ни было. Не то что тайно, а кое-как вывозили окружённых солдат. Ну и, наверное, поставляли какое-то оружие, боеприпасы…

Вот во время боёв за эту Либаву 23-го февраля 1945-го года целый день шёл бой, мы наступали. В этом бою мой взвод, в частности, уничтожил две немецких 20-миллиметровых пушки. Мы их накрыли абсолютно внезапно. Они просто не ожидали нашего огня. Почему? Потому что они свободно стреляли, а танкисты, которые были впереди нас (мы подошли к танкистам, подтянули свои пушки), они говорят: «Вот стреляют – и некому их поразить». Я говорю: «Как некому поразить?» - «А они, – говорят, – там укрыты». Тогда я заставил командира орудия одного: «Поднимайся на дерево». Он полез на дерево – и увидел, где они стоят, эти пушки. И мы с полузакрытой огневой позиции накрыли их.

Так вот днём был такой бой. Он не совсем был успешный. Там немножко мы продвинулись, на 5–6 километров.

А к вечеру, значит, там дорога была, очень хорошая дорога такая, по которой немцы отступали – и её надо было перерезать. И вот командир полка вызывает меня, вызывает какого-то одного из командиров рот, и говорит: «Немедленно вы перемещаетесь, – по карте показывает, – вот сюда, здесь дорога. Дорогу перерезать, не дать возможности двигаться там немецкой технике». И мы пошли с ним.

Это надо было влево сделать километра четыре, вдоль фронта пройти. Мы прошли, значит, с ним вдоль фронта туда, вышли к этому месту. Там немецкий был блиндаж уже брошенный. И окопы. Он занял этот блиндаж, с ним пулемётчик, и сзади – мы. А луна была… такая ночь была светлая, яркая, лунная. И мы видим на той стороне дороги населённый пункт, такой хуторочек. И саму дорогу видим, она поблёскивает.

Он говорит: «Ну что? Давай, – говорит, – я, значит, пехоту сейчас расположу. И буду атаковать, пойду вперёд». А я говорю: «А как я тебя буду поддерживать?» Он говорит: «Я не знаю, но нам сказал командир полка даже: разведка доложила, что в этом населённом пункте, куда мы идём, три танка стоит окопанных немецких». Я говорю: «Но если тут стоит, как командир полка сказал, три немецких танка, как вы будете атаковать? Они вас отобьют. Как я вам помогу? Я же эти танки не вижу». Он говорит: «Ты знаешь, я сам не знаю». А я ему говорю: «Знаешь что, давай мы сделаем так. Я открываю огонь из двух пушек бронебойными снарядами по этому хутору. Что там получится, я не знаю. В кого мы там попадём, не попадём. Важно заставить немцев, если они там, понять, что против них действует очень сильная артиллерия. Понятно?» - «Хорошо».

Только мы договорились и я от него из его окопа выхожу (а мои пушки – сзади), как в это время немцы контратакуют нас. И началась стрельба. Он начинает отстреливаться, а меня вот тут поражает в обе ноги и в руку. Вот ещё одна рана такая очень тяжёлая была. Вот это – разрывные пули. И ногу покажу, могу показать и ногу…

Ничего себе.

Всё вырвало. И сюда мне пуля попала. Но он, когда увидел, что меня поразило, говорит: «Сеня, иди, уходи, как можешь, уходи. Я тебя прикрою». И вот я начал уходить. Представьте себе… хорошо, что у меня была поражена только малая берцовая – и я мог двигаться. И я потихоньку пошёл. И когда я пошёл, впереди меня горели скирды. Зажглись во время боя зажигательными пулями. И вот я на фоне этих скирд иду. И по мне стреляют все немцы. Можете себе представить? Как я вышел, я не могу Вам сказать.

Но, когда я вышел, то бежал солдатик: видимо, командир полка послал, что-то там, связь какую-то... Он меня увидел, я говорю: «Переведи». А там речечка такая небольшая. Он через эту речку меня перетянул – и я пошёл. А он побежал туда, значит, в сторону боя. Я пришёл в штаб полка, где он стоял. Там сразу быстро санитаров вызвали, туда-сюда, перевязали. И тут же вызвали такую подводу, на подводу – и в медсанбат.

Ну, сначала был в госпитале в Риге, потом в госпитале в Ленинграде. И вот когда меня из Ленинграда начали отправлять в Удмуртию, в Ижевск (а в то время существовал обычай – офицерское обмундирование не изымалось, офицерское обмундирование всё время с хозяином оставалось), медсестра приносит мешок – и вещи мои открывает. И говорит: «А вы, – говорит, – товарищ лейтенант, шинель свою брать – будете?» Я говорю: «Ну, по закону положено». Она говорит: «А вы гляньте на неё». А я так глянул – боже мой, моя шинель – вся из кусков. И эти ребята, ещё там пять человек раненые лежали, тоже обратили внимание: «Так, – говорят, – шинели-то и нет, это же, – говорят, – куски тряпки». И начали считать дырки, и насчитали 63.

Так вот, будем так говорить, честно. Это не 63 пули в меня попало. Попало, может быть, в меня 10 пуль, но дело в том, что на мне были складки – и одна пуля делала три–четыре, а может, и больше дырок, понятно? Но что меня спасло – накануне, перед этим, каким-то образом мне один какой-то солдат предложил немецкий бумажник кожаный. Говорит: «Товарищ лейтенант, посмотрите, какой он». Такой красивый, жёлтый и толстый такой, хороший. Он говорит: «Посмотрите, тут хорошо хранить документы». Я говорю: «Ну, давай». Я взял его – и положил туда удостоверение личности, и положил сюда.

Партбилет был уже?

Нет. Я членом партии не был, это была моя трагедия. Я ещё скажу почему. И вот, значит, всё ясно: шинель ни к чёртовой матери не годится. А когда я взял этот бумажник – то пуля, оказывается, попала в этот бумажник! А он был в левой стороне. И она разорвалась на нём. Если бы не этот бумажник – пуля пошла бы в сердце. Это меня спасло. Ну, вот такая вот была ситуация.

Так, а почему проблема с партбилетом?

Партбилет… дело в том, что я не был членом партии. Поэтому я начал войну лейтенантом, командиром взвода – и окончил войну лейтенантом, командиром взвода. Я честно говорю так: если бы мне за каждую победу там в Прибалтике давали орден – то мне бы надо было иметь не грудь для орденов, а и спину, и спины бы не хватило.

Так вот, секретарь парткома полка – он был еврей, Прицкер фамилия, а имя не помню. Он, зная о том, что у меня как бой – так обо мне речь, всё время, как только мы с боя выходим, он ко мне обязательно придёт: «Иди в партию, иди в партию, иди в партию». А я ему говорю: «А зачем?» А он говорит: «Ну, что ты – не видишь? Ты, – говорит, – начал войну лейтенантом – и кончаешь». Говорит: «Вот война уже скоро кончится, тебя же не продвигают только потому, что ты не член партии. Ты что, не замечаешь?» Я говорю: «Замечаю». Он говорит: «Так вот, вступай».

И вот я тогда решился по его наставлению вступить в кандидаты. Вступил в кандидаты в члены партии – а меня ранило, и завезли меня в Удмуртию. Но он написал мне даже в Удмуртию. Специально с фронта письмо прислал: «Семён Андреевич, имей в виду, твои документы отосланы в ЦК. И если ты выпишешься с госпиталя и тебе надо будет получить кандидатскую карточку – имей в виду, пиши туда». И адрес мне дал, всё, как положено. Вот так. Ну, я когда из госпиталя выписался – уже был инвалидом войны в 1945-м году, в ноябре.

Я приехал во Львов, здесь поступил в педагогический институт. Поскольку два курса окончил Московского института – меня приняли на третий курс. Хотя его потом ликвидировали, он был потом переведён в пединститут в Дрогобыч. Но вначале он организовался здесь. И я, значит, поступил в этот институт – и его окончил. И иду за направлением в ОблОНО. А в ОблОНО начальник побеседовал со мной – и говорит: «Ты член партии?» Я говорю: «Нет». Он говорит: «Ну, ты историк, ты же пойми: дальше, чем 4-е–5-е классы, тебе никто историю преподавать не даст. Потому что ты не член партии. В 9-х–10-х классах кто тебе доверит преподавать историю? Это такой закон». А я тогда подумал: «А что же делать?» И я от него вышел – и понял, что надо мне возвращать документы. И я вернул документы, что я кандидат. И потом меня уже приняли… тут уже кто меня знал – мне дали рекомендации, тут же меня приняли в члены партии.

А получилось так: в 1946-м выступил Черчилль с тем, что надо против Советского Союза опять начинать войну. Начали призывать. Кого начали призывать? В первую очередь противотанкистов. Я сразу не хотел, но на меня военкомат так насел! Сказали: «Никоим образом, ты специальное училище окончил, тебе надо идти обязательно». И это они меня второй раз призвали в армию. И они мне сказали: «Не упоминай даже об инвалидности»…

А деньги за подбитые танки платили?

Значит, мы, офицеры – не получали, а расчёты – получали. Если я не ошибаюсь, в общем, платился стандарт 500 рублей. Каждый танк подбитый оплачивался примерно в 500 рублей.

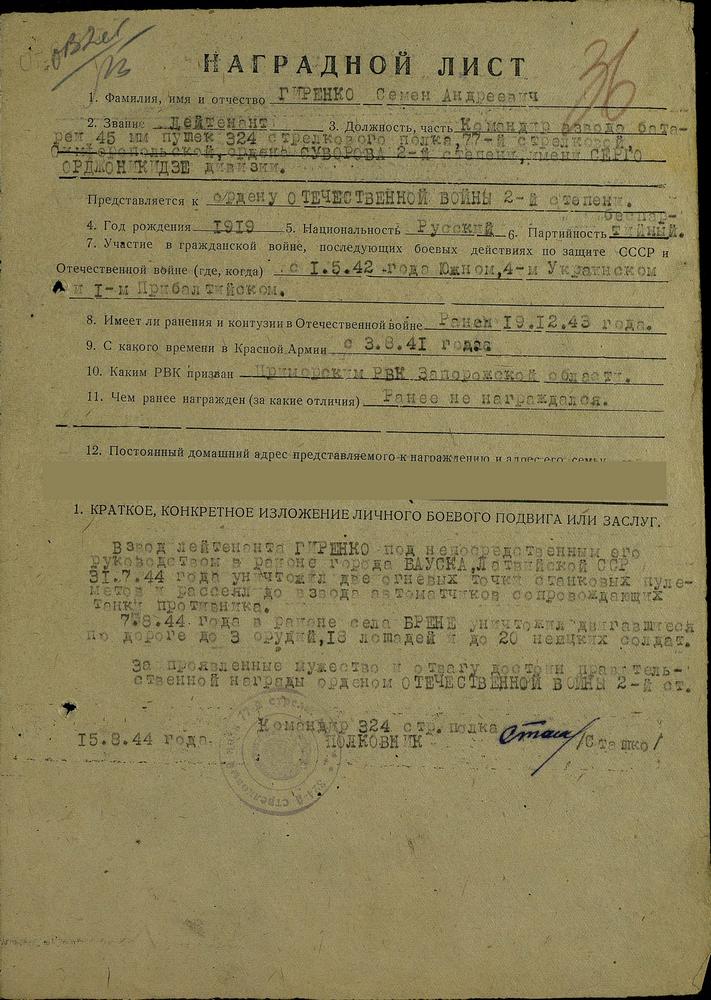

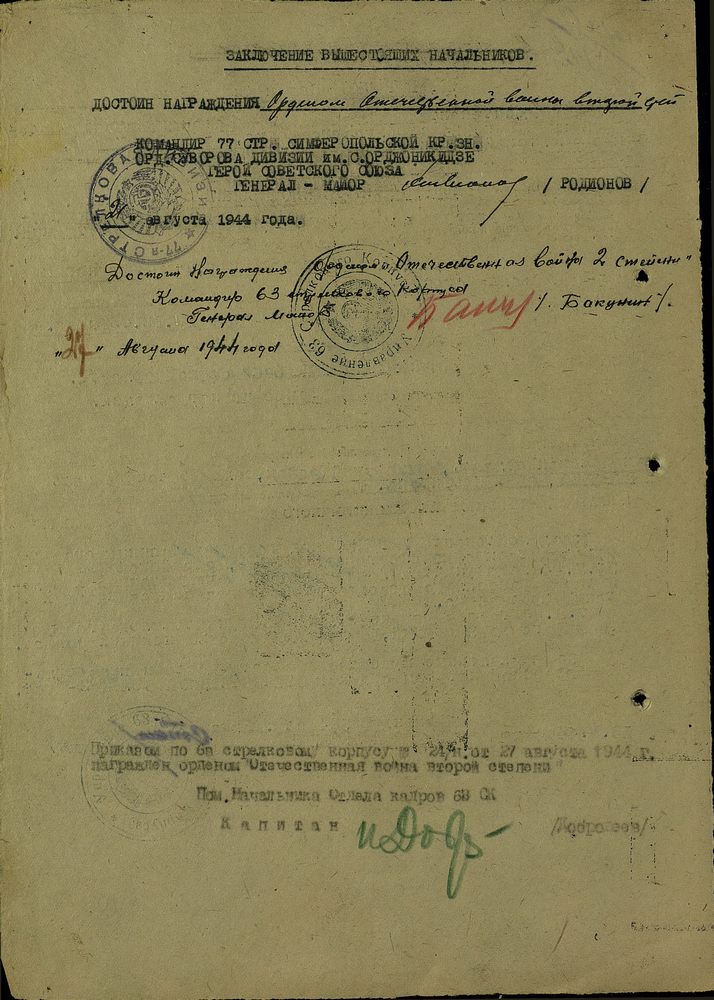

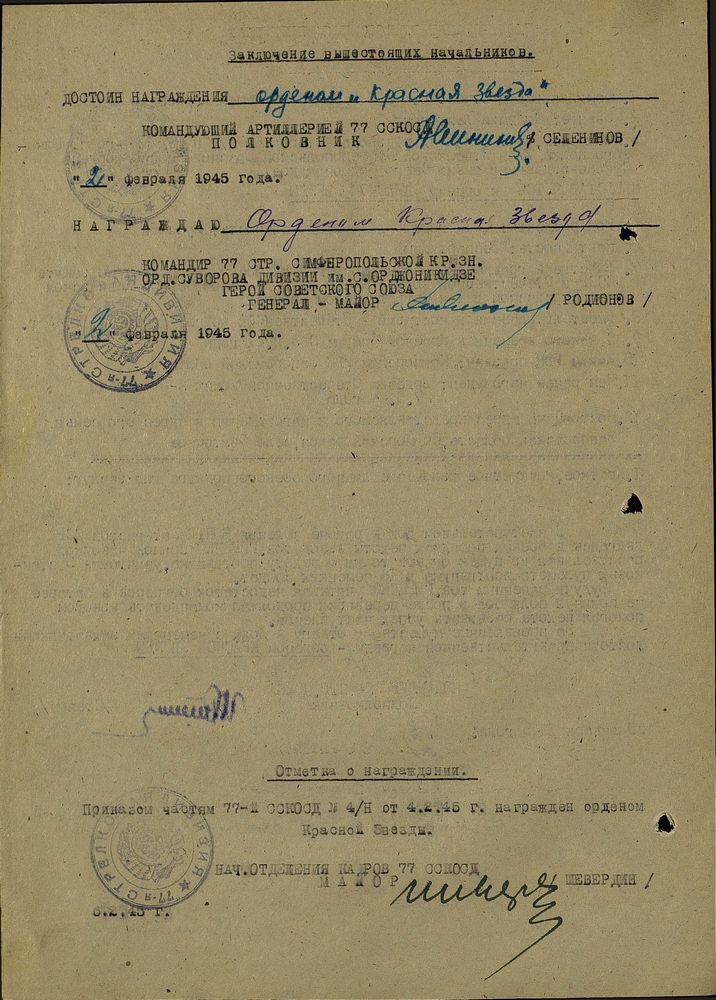

А награды за войну – получили?

Ну, ордена. «Красную звезду» я получил, два ордена «Отечественной войны» 2-й степени, орден «Отечественной войны 1-й степени. Я же говорю, я когда в 324-м полку воевал, у нас был в полку начальник артиллерии, фамилию я его запомнил: Кадушкин. Меня представляют к награждению – а он отставляет. Ну, и командир батареи не выдержал. Командир батареи у меня был Сидельников Ваня. Вот пошёл он к нему – и говорит: «Почему, – говорит, – я Гиренко представляю вот уже пятый раз к награждению, а вы отставляете?» А он говорит: «У меня – два ордена, кто может быть у нас, среди наших артиллеристов, выше по награждению, чем я? Вот когда я третий получу, тогда я и Гиренку дам». Вот такой он был.

Под Дрегни-Ванагами мы подбили пять танков, но потеряли и сами несколько пушек. Все ребята были награждены, и меня представили к награждению. А Кадушкин говорит: «А что, Гиренко будет опять иметь орден? Нет, пока я не получу третий, и он не получит третий».

А водку – давали?

Водку – давали, особенно зимой. По сто грамм давали обязательно. Но, я скажу так, глупостей в этом отношении не было. Я никогда не видел нигде какой-то глупости в отношении распределения водки, чего-то там и прочее. Чтобы кто-то кого-то обманул… всё было – очень!

Мы, офицеры, получали дополнительный паёк. Если я не ошибаюсь – по-моему, 200 грамм сала или масла, две пачки, по-моему, папирос, и какое-то количество сахара.

Я, как только мне это привозил старшина, тут же: «Ребята, взвод, собирайтесь!» И говорю там кому-то: «Сало порежь. Сколько нас?» - «Двенадцать человек». На двенадцать кусков резали. Каждому – кусочек сала. Папиросы – я говорю: «Ну-ка посчитай, сколько тут папирос». Каждому – по две папиросы. Всё, я всё распределял только среди своих.

Почему солдаты плакали за мной? Они так жалели всегда. Когда меня ранило в последний раз, в 1945-м году, в феврале, и меня увезли в госпиталь – был такой командир орудия у меня – Палей, и он мне написал письмо. У меня даже есть где-то, до сих пор сохранилась его эта карточка, это письмо, где он пишет: «Семен Андреич, я до сих пор вспоминаю Вас». С такой с любовью он мне написал это письмо!

А в Дрогобыче – вообще была комедия. Когда меня второй раз призвали – я попал в 27-ю механизированную дивизию, она стояла в Кирове. Киров, Дрогобыч и Самбор, тут она стояла, эта дивизия. И я был в Кирове старшим офицером батареи, но дело в том, что дивизия была ещё не укомплектована. Там старых солдат, по-моему, было только четыре человека, а остальных начали призывать.

Когда начали приходить солдаты, каждый вечер я к ним приходил – и его с ними проводил. Просто сидел, беседовал, рассказывал, разговаривали мы. А этих старых четыре у меня было солдатика, они были очень хорошие, такие были прекрасные ребята, они только одно меня просили: «Семен Андреевич, не говорите, чтобы нас не отучили, мы хотим кончить школу 10-летку». И ходили в школу, чтобы окончить, получить документы. Я говорю: «А чего вы боитесь?» - «А как узнает командование, что мы ходим в школу вечером – это будет считаться самоволка». Я говорю: «Нет, ничего, ходите. Я разрешил».

И меня взяли на политработу. Почему? Потому что я же уже коммунист – и окончил исторический факультет, а тут начали вводить этих политруков, вот меня и взяли на политработу. И уже я попал не в Киров, не в 27-ю дивизию, а в другую, в 24-ю. Так они написали письмо, солдаты: «Верните нам нашего командира». Это был такой момент.

А вши – были?

На фронте – были. Но даже во время отступления в 1942-м году, как только появлялся момент, когда фронт задерживался на день–два, тут же появлялась санитарная рота. И всех перемывали, старались, тут же и вшей уничтожали, потому что у них были специальные вошебойки: паром шпарили. Всё это мгновенно делалось. Даже в 1942-м году. А если говорить о наступлениях – всегда, регулярно, буквально, можно сказать, каждые 10 дней, роты выводили на санитарную обработку.

Вы воевали в Азербайджанской дивизии. В чём была её особенность?

Её особенность была в том, что там были все. Там были и грузины, там были и русские, там были украинцы, там были армяне, там были азербайджанцы, все были. Вот у меня во взводе – привожу пример. Командир орудия Кожевников был – белорус, наводчик Улин – чуваш, заряжающий – грузин Гамкаралидзе, замковый Пинчук – украинец, заряжающий – тоже украинец, и там наводчик, установщик и прочее – кто украинец, кто русский… И дружили, и не было никаких разделов.

У нас в Прибалтике погиб Гамкаралидзе, грузин. Но он был не в моём расчёте, он был в другом. И, значит, там командир у них был тоже то ли грузин, то ли армянин. И они очень недовольны были им почему-то, все расчёты не были довольны им. Они вынесли этого Гамкаралидзе – и вся батарея, когда его вынесли, прощалась с ним, все плакали. Он был такой хороший парнишка, певец, он и потанцевать мог, и весёлый такой, очень хороший был. Ну, о чём может быть речь? Вообще всегда, если кто-то у нас погибал – плакали все. Независимо от того, кто погиб.

Очень много говорят, что наступало такое очерствление, поскольку потери были достаточно большие. Не было такого?

За всю войну, за отступление и наступление, мой взвод потерял 11 пушек и 11 человек. Из них четыре только убитыми, а остальные ушли ранеными.

Всё зависело от того, как ты относишься к бою и как ты принял бой. Обычно всегда предупреждали: «Готовьтесь, завтра немцы готовятся наступать». Это – как правило. Чтобы не было предупреждения – очень редко было. Обычно всегда готовят.

Так если ты знаешь, что утром немцы будут наступать – подготовься, не спи. Окопайся, расположи правильно боеприпасы, расположи правильно ребят, что тебе надо сделать и как.

Вот один из приёмов, как готовились. Зная о том, что утром будет наступление немцев и зная о том, что там обязательно будут танки, я впереди своего взвода метров на 50 – и чуть в сторону обязательно – выкапывал окоп, садил туда солдата, и солдат был с пустой гильзой и со взрывпакетами. И вот, как только немецкие танки начинают появляться – он эти пакеты зажигает, выставляет, и получается вроде выстрел. Всё, немцы обращают туда внимание, поворачивают свои пушки – а мы их в это время в бок поражаем. Всё, и атака заглохла. Вот тебе. Подготовился? Подготовился. А если ты вот такой дурак, что даже и до этого не догадался, то не обижайся…

Но солдатику этому, конечно, приходилось не очень сладко.

Да, этому солдату приходилось несладко, но дело в том, что у него, как правило, был глубокий окоп, и он, сделав вот эти «выстрелы», туда садился, чтобы его не поразило.

Какая в бою функция командира взвода?

Командир взвода – рассказываю – командует: «Первая – бронебойными огонь, беглый огонь». Вот, они – беглый огонь. Я наблюдаю в бинокль, что происходит. Ага, если немцы поняли, что по ним лупят – и они заметушились, всё, я знаю, что больше чем десять снарядов выстреливать нельзя, иначе тебя уже накроют. Я: «Орудия на запасную, второе орудие к бою готовсь». Ну, они готовы, это закон! Там не надо было и такой команды подавать, они всегда готовы. Всё, как только танк повернул орудие в нашу сторону – в это время команда: «Второе орудие – огонь». Вот второе орудие, вот тебе роль командира.

Я разговаривал с противотанкистами – и они говорили, что в принципе у орудия во время боя находятся два человека: наводчик и заряжающий…

Нет, как правило, без замкового нельзя. Всё равно три человека и заряжающий. И подносчик четвёртый должен быть обязательно. Обязательно четвёртый. А те остальные – может быть, и поодаль, но это – как расположены снаряды. А если снаряды расположены далеко – надо ещё поднести, подтянуть.

А бывало, чтобы Вы сами стреляли?

Я сам стрелял с пушки, с 45-ки, как с винтовки с оптическим прицелом. Вот на Украине был такой пример: мы наступали в сторону Крыма, уже начались бои за него. В одном месте – такие две высоты. Там наши ребята заняли одну, а немцы хотели сбросить наших ребят с неё, и начали атаковать там. Два или три танка, я не помню, но пулемёт немецкий, значит, с правой стороны от высот так засел – и строчит. А у меня нет осколочных снарядов. Я порасстрелял осколочные. Бронебойные – есть.

Но я знаю, что наводчики, хоть они и хорошие, но так стрелять, как я, не умеют. Тогда я сел сам за пушку – и бронебойным навожу точно в этот пулемёт. Шарахнул, но в пулемёт не попал. А, видимо, возле него. И взрыв от снаряда бронебойного повалил пулемёт. Немец – то ли спрятался, то ли я его убил, не знаю. Но пулемёт встал раком.

Я – наблюдаю, понятно? Так, я думаю: «Зараз я вторым снарядом». Второй снаряд зарядил – и делаю второй выстрел. И в это время слышу: «Товарищ лейтенант, самолёты». Я как глянул – а на меня летит четыре немецких самолёта! И первые два бросают бомбы. Вот так бомба упала от меня, как до двери. В пяти метрах. Но она упала не взрывателем, а плашмя, и этим я спасся. Она упала и так – тюк-тюк – перевернулась несколько раз… и на том кончилось. Вот так я был спасён.

Но был и ещё страшный момент. Где-то в Луганской области, перед ранением. Мы подготовились к наступлению, но командир батальона, который я поддерживал, вызвал меня и других артиллеристов. Хотел дать там какое-то распоряжение, как ему лучше помогать. А в это время на командный пункт батальона шло какое-то крупное командование. То ли командир дивизии… я не в курсе дела. Шло командование в сопровождении. Оно идёт по траншее. И он, этот командир батальона, говорит: «Марш-марш, быстренько!» И мы отбежали, сзади была ещё траншея. Засели, справа от меня сидел мой связной, Сулин фамилия его, помню. Скрутили цигарки, запалили, сидим… я тяну, он… И в это время немецкая мина бьёт прямо в угол траншеи. И все 14 человек до единого были убиты. А меня вот это ранило.

Ничего себе... Вы участвовали в штурме Севастополя?

А вот же, смотрите. Там тяжёлые бои были, это было ужасно. Пёрли пушки, вот эти 45-ки, на самую Сапун-гору. Нам надо было их катить ещё и через такие траншеи! Причём немцы на Сапун-горе – и на других там, Зёрнышко, ещё какая-то гора, не помню сейчас, как называлась – понастроили даже железобетонных укреплений. Это было страшно.

Но почему в течение одного дня Сапун-гора и эти горы были взяты? Почему? Я Вам скажу. Об этом почему-то все молчат. И нигде я не встречаю ни в какой литературе и в воспоминаниях.

Вот наш полк, наша дивизия – занимала второй эшелон, вторую оборону. В первой обороне были какие-то другие дивизии, я не помню. Так вот, сзади нас были поставлены огромнейшие ракеты. Причём каждая ракета имела свои направляющие. Это были не «Катюши», у которых там были общие уже направляющие, скажем, на машине – а это каждая ракета имела. Ракеты были, прямо скажу, метра три–четыре, а то и до пяти метров высотой. Во всяком случае, не ниже, чем вот сейчас от нас до потолка.

Вот такие были ракеты. Огромнейшие. Их было поставлено более 800 штук. И вот когда началась первая артподготовка – первыми начали стрелять по Сапун-горе и по всем этим немецким укреплениям вот эти ракеты. Этот огонь, который, когда они все туда вылетели – был на полчаса, если не на больше. Всё было покрыто таким дымом, такими взрывами, такие сумасшедшие взрывы, что ничего не было видно. Вот это было сильнейшее.

И это настолько на немцев подействовало, что они, конечно, сопротивляться не смогли так прочно. Это был ужаснейший удар по немецкой обороне. Вот почему в четыре часа утра началась артподготовка, а где-то к вечеру мы во втором эшелоне уже взошли на Сапун-гору. Затащили орудия через эти укрепления, конечно. И отстреливались.

Были моменты – где-то там немцы наседали уже, но их настолько и эти наши ракеты, и артиллерийская подготовка разгромили, что они потеряли между собой связь. И получилось так, что они начали сопротивляться группами. Там где-то какая-то группка сопротивляется, там где-то какая-то группка сопротивляется, а единого сопротивления – не оказалось. Так их и разгромили.

А в городе бои были?

Были. Мы, когда взяли Сапун-гору, взошли на неё, наш полк начал движение на Севастополь. И нам, нашему полку, была дана команда взять курс в направлении вокзала. Собственно говоря, я со своими пушками даже прибыл на этот вокзал. А потом, когда мы уже это дело сделали, нас немедленно всех вывели. А кто из нас, там уже я и не помню, кто их добивал. Потому что немцы там ещё остались на побережье и пытались на кораблях уплыть…

Какими качествами должен обладать наводчик?

Наводчик должен: уметь стрелять, уметь стрелять без команды. Если командир будет ему говорить: пол-танка упреждение по танку, или четверть танка там – это не наводчик. Наводчик сам должен знать, что делать. Он только когда команда к нему поступает… даже если и командир что-то смотрит в бинокль и что-то не так, то наводчик ему говорит: «Нет, не так». Наводчик поправляет.

А хороший солдат – это какой солдат? Это что такое?

Как сказать «хороший солдат»... Если говорить честно – я не помню ни единого случая, чтобы я о каком-нибудь солдате сказал, что он нехороший. Честное слово, не помню, чтобы я кого-то поругал. Я если солдат за что-то ругал, то только тогда, когда они делали ошибки.

Ну, например, вот я помню такой пример. Заняли мы огневые позиции, там уже укрепились, даже блиндажи окопали, и вдруг мои два солдатика отошли. А сзади речушка была небольшая. Подошли к ней – и нашли там две немецкие противотанковые мины. И сели, и сидят, ковыряют. Я как подошёл, как увидел: «Что вы, – говорю, – делаете? Вы что, с ума сошли? Да не дай Бог, она же сейчас рванёт». А они: «А что? Ничего страшного». А я взял одного за шиворот – и по заднице, по заднице ему. Я говорю: «Я тебе дам, марш, чтобы я вас не видел!» Вот и всё, а так все ребята на фронте были очень хорошие, очень хорошие.

Хороший офицер – что такое? Хороший командир, хороший офицер.

Хороший командир – это тот командир, который тебя не оскорбляет. Я, например, единственное, о ком могу сказать, что, может быть, нехороший был начальник – это вот этот Кадушкин, который меня душил. А остальные все были нормальные. И даже у него, у Кадушкина, капитан был, начальник штаба. Так он и то мне иногда говорил: «Семён Андреевич, ты, – говорит, – не обижайся. Это, – говорит, – таких дураков, как Кадушкин – он не один».

Вы говорили, у Вас трофейный был бумажник. Что-то ещё – было? Брали какие-то трофеи?

Нет. Никаких трофеев я не брал. Никаких абсолютно. И оружия не брал. Кроме пулемёта МГ-34. Кроме него – и то это только для того, чтобы отстреливаться. А так – нет, так мы не брали. Мне попадались немецкие пистолеты, но я их отдавал кому-то: командиру батареи или ещё кому-то отдавал. А мне оно не нужно было. Я не воевал практически своим пистолетом, ни единого раза.

Вот начинаем наступление – я беру карабин в руки. С пулемётом не иду, потому что тяжело. Я беру карабин в руки, у меня набиты карманы патронами, и иду впереди, а взвод за мной. И я командую, какому орудию куда встать. И иду, и если немцы где-то начинают стрелять по моим пушкам, я его тут же глушу. Причём я стрелял настолько точно, что… прямо скажу, не могу даже говорить… я не люблю говорить о том, что я убивал людей, просто мне не хочется говорить.

Но – приходилось, надо было. У меня лично, а следовательно, и у моего взвода, у моих ребят – у нас не было такого очень враждебного и злостного отношения к немцам. Пример привожу: вот в Прибалтике мы заняли оборону в одном дворе. Сзади стоит двор, красивый и хороший дом, и вот на этот дом полезли не мои, а чужие там, из батальона какие-то солдаты. Они полезли на чердак.

Почему лазили на чердак? Я скажу, почему. Искали обычно вино. А там в сене оказался немец. И они его оттуда стаскивают вниз. Немец есть немец, он безоружный был абсолютно, но в форме. Стянули – и, значит, начался тут спор, разговор: «Как это так? Ты тут – к женщинам?» А там женщина такая, старушка, была – и девушка с нею, лет 16, может быть. И вот с ними начинается разговор: как у вас немец этот? Идёт просто разговор.

В это время идёт вот этот Кадушкин, о котором я Вам говорю. Он шёл проверять огневые позиции, что ли, я не знаю. И он как подошёл: «А что тут? А, немец!» И этого немца – шарах! – в морду. И этот немец аж упал. Я не выдержал – и как бросился на него, и говорю: «Как вам не стыдно? Человек сдался, он не хочет воевать против нас! А вы его за это, за то, что он не хочет против нас, бьёте. Как вам не стыдно?» Как набросился на него… И все меня поддержали.

Ну, этого немца потом увели туда, куда-то в тыл, там в плен его повели. Но вот такое было отношение. Есть ещё один момент, но это произошло с моим солдатом. Значит, солдат носил кольцо вот здесь, и во время работы надавил палец – и начался нарыв. Рука вдруг покраснела – и уже до локтя начало доходить. Он всё помалкивал. А потом, когда дошло до этого, он мне говорит: « У меня, товарищ лейтенант, вот такое вот». Я говорю: «Господи, что ж ты молчишь? Марш немедленно в тыл. Иди к старшине, а старшина тебя определит там в санроту – и тебя будут лечить».

Ну, вечер наступил, он винтовку на себя – и я ему говорю: «Вот это вот – танк прошёл, это, – говорю, – танк как раз наш, шёл с тыла, иди по следу этого танка – и ты выйдешь как раз на то село, где штаб находится, а там найдёшь старшину». И отправил его, он ушёл. Он ушёл, не было его два или три дня, я не помню. Потом он пришёл, всё, у него рука уже стала заживать. Зажила рука.

Через неделю, может быть, я не знаю там, сколько прошло, он вдруг мне говорит: «Товарищ лейтенант, можно вам рассказать одну вещь?» Я говорю: «Какую?» - «Только вы никому не скажете?» Я говорю: «Я же не знаю, о чём речь». Говорит: «Дело в том, что меня-то спасли, – говорит, – немцы». Я говорю: «Какие немцы?» - «А вот, – говорит, – так. Я когда пошёл, как вы показали, по танковому следу. Иду по танковому следу, да, – говорит, – вижу село. Я, – говорит, – захожу в село, иду по улице, вижу, – говорит, – над каким-то домом палка – и на ней висит флаг, и на нём красный крест. Я, – говорит, – понял, что это, значит, медпункт, и, – говорит, – открываю калитку, захожу во двор, – а ночь, это же ночь, – стучу в дверь. Открывается дверь, и, – говорит, – передо мной два немца. Я, – говорит, – онемел. А они, – говорит, – что-то поняли – и говорят: «Ком, ком» – и меня, – говорит, – в хату затянули. Завели в хату, – говорит, – запалили лампу, взяли мою руку, – говорит, – сделали мне операцию, промыли, прочистили, забинтовали, а потом, – говорит, – вывели меня на улицу и сказали: «Сюда не иди, иди туда». И направили к своим…»

Вот так, вот такой случай. О чём тут говорить?

Ясно. Как Вы на войне решали проблему с туалетами? Сами копали?

От траншеи обычно прокапывали маленькую такую нишу.

С власовцами – не приходилось сталкиваться?

Нет, я с власовцами не встречался. Хотя их ребята из наших – то ли русских, то ли украинцев – в Прибалтике к нам перебегали. Они где-то там у них были. Был такой случай, когда немцы нас бросились контратаковать, а я сам сел за пушку – и такой открыл огонь, что они замерли. И вдруг, когда все залегли и я перестал стрелять, два или три человека ползли-ползли, а потом – хоп! – и перебежали к нам. Перебежали – и говорят: «Извините, вы простите, мы не хотим за немцев воевать». Я их отправил в тыл, не знаю, что там с ними делали.

Те, с кем я разговаривал – обычно говорили, что их не брали в плен…

Нет, я их отправил в тыл, а что там в тылу с ними сделали, я не знаю. Они мне абсолютно… Я понял, говорю, что попали: «Идите, там с вами разберутся».

Вы входили на территорию Германии? Или в Прибалтику только?

Нет, я только в Прибалтике закончил войну. Я на территории Германии не был.

Вера в Бога – была?

Не было ни одного вечера, когда прекращался бой, чтобы я не помолился Богу. Часовых я выставлял, остальные отдыхали, и я ложился отдыхал. И – сам, я сам с собой…

Это ещё с детства. Дело в том, что первая книга, которую я начал читать в четыре года – это было «Евангелие». И её, эту «Евангелию» – от Матфея, Марка, Луки и Иоанна – всю прочитал. И мне показалось, что это сказки. Вот только я тогда ещё не понимал, у меня немножко тогда была загадка: «А почему об одном и том же человеке вот такие разные сказки?» Это ещё тогда возникла идея такая.

У моего отца была сестра, она была баптисткой. Но жила она в соседнем селе и уже знала о том, что я «Евангелие» прочитал. И она как-то приехала к нам в гости – и привезла мне лично маленькую «Библию». И я эту «Библию» начал читать. В пять лет. Вот так я, как говорится, сомкнулся, что ли, с Божией благодатью и самим Господом. И я почему-то понял, что Бог – это мудрость, это величайшая мудрость. Такую мудрость – иначе, как Бог, нельзя назвать…

У меня и крестик был. Матушка, которая крестила меня, была женой священника. И подарила мне золотой крестик. И я этот крестик носил до школы. Когда я пришёл в неё в первый раз, учитель глянул и сказал: «Больше с крестиком не приходи». И вот тогда я только снял его.

Всё равно в бою какие-то предчувствия организм имеет. Я был трижды ранен. И перед этими всеми тремя ранениями я почему-то начинал волноваться. Меня почему-то одолевало волнение, и я не мог понять, чем. Оказывается, очевидно, что-то какая-то сила, что-то такое влияло, что я торопился, что-то не то делал. Какое-то такое вроде беспокойство было. Вот это да, это замечалось. Я не знаю, как другие, но со мной – так.

Как по-Вашему, после всех Ваших ранений – везло Вам на войне или нет?

Кто меня спасал, почему меня именно спасали? Другие рядом со мной погибали, а я оставался. Пройти в противотанковой артиллерии до конца живым – это вообще. Я сейчас эти моменты часто обдумываю… Вот, один рассказываю.

Идёт бой, значит, причём – очень тяжёлый бой: немецкие танки группой наступают. Поддерживает их большое количество пехоты. Я встал – вот забор, пушка впереди забора немножко так окопана, командир орудия сел за наводчика, потому что очень ответственный бой. А я стою вот так, опёрся на забор – и командую. Мы подожгли уже три танка, а второе орудие у меня стояло за сараями. Это был такой хуторок маленький. И вдруг мне кричат оттуда: «Танк горит». Я глянул туда влево – да, действительно, второе орудие начало стрелять, подбило ещё два танка. И чтобы мне увидеть, где эти танки горят – я только отбежал от этого столбика, и в это время немецкий снаряд – прямо в него. И всё разлетелось! Эта секунда, несколько секунд – спасли меня. Почему?

Это – один из примеров. Второй – когда я стрелял бронебойными снарядами по немецкому пулемёту – и немцы бросили бомбу, но она не так упала, а вот так упала. И не взорвалась.

Ещё один был случай – такой. Вот я говорил, что в траншее мы сидели, 15 человек: все погибли, один я остался только тяжело раненный.