Года рождения – 1922-го. 5-го марта. Приморский край, село Жариково Гродековского, теперь Пограничного, района.

Вы не могли бы немного рассказать о предвоенной жизни?

Были родители, были братья и были сестры, всё было. Войну я встретил уже не в своём, не в Приморском крае, а в Оренбургской области, город Соль-Илецк. Маленький городишко. Я там работал – и там же встретил войну. Был на станции сцепщиком вагонов.

Как раз вот на начало войны я выходил в ночную смену. Пришёл с неё, лёг отдыхать. Сосед кричит: «Иди на митинг». Я говорю: «Что такое?» - «Война».

Я – туда. Вижу – собрались люди возле станции, и репродукторы передают выступление Молотова. Ну, он там – ясно… Вы уже знаете, что он там говорил. И всё, люди разошлись.

И началось, закрутилось, началась война. Сразу – мобилизация. Поскольку я на станции работал, я видел это. Повозки… тогда же повозки призывали, лошадей призывали, сейчас же этого нету. Сейчас – машины. И начали грузить на площадки, и всё пошло уже, как говорится, в армию.

Получилось так, что меня не призвали сразу. Мой год [Рождения. – Прим. ред.] призывался, 1922-й – а меня не призывали. А почему? Причина одна была: репрессирован был отец!

Меня уволили с работы – и я оказался безработный. В военкомат прихожу: «Почему не берёте меня в армию?! Идёт мобилизация, даже девушек призывают – меня не берут. Я – молодой парень, безработный оказался!» Ну, и меня, что получилось: «до особого распоряжения военкомата». До особого распоряжения! Но жить-то надо как-то! Карточная система – бездельник – ничего! Ну, как-то перебивались там…

Я всё ждал, что «до особого распоряжения» – значит, сегодня-завтра призовут. Но – не получилось, не призвали. И тянулось это аж до 20-го мая 1942-го года.

Я прихожу, значит, в военкомат, говорю: «Почему, в конце концов, скажите?!» Но причину никто не говорил. Они, конечно, знали, наверное, почему…

Я уже работал в промкомбинате, работал молотобойцем, там, кожи выделывал… короче, «всё для фронта». А 20-го мая меня призвал военкомат. Призвал – всё, я «рассчитался»!

Нас собрали человек 20, наверное: все – такие вот, вроде меня, что родители репрессированные… кого, значит, не брали. Ну, не знаю, по каким причинам. Призвал военкомат, посадили нас в поезд – и повезли. Мы считали, что в армию на фронт едем. Ночь прошла, утром говорят: «Всё, прибыли» - «Как прибыли, куда прибыли?» Оказалось – в город Орск. Это Южный Урал, Оренбургская область. «Высаживайтесь, это конец вашего путешествия».

Высадились, построили нас – и повели на окраину города Красный городок. Привели, там уже подготовлены землянки были. «Вот здесь будете жить». Выступил какой-то товарищ… я не знаю, кто он. Военный, не военный, но – в гражданском. Сказал, что «Вы будете работать на военном заводе. Кто вздумает бежать – «по законам военного времени» вы знаете, что это такое. Это расстрел». Закон есть закон, кто пойдёт в побег после?..

У меня специальность была, я ФЗУ кончал, работал токарем – меня сразу взяли в цех инструментальный. Да, когда нас туда призвали на завод, значит – нас забронировали. Нас уже военкомат не имел права брать. И мы работаем, работаем...

Несколько раз призывали повестки: наверное, уже прошла эта эпидемия – не брать таких вот вроде меня. И уже начали брать. Присылают повестку, мастер забирает: «Иди работай – и никаких. У тебя бронь». И всё. Работать и работать.

1941-й год, Вы узнали о начале войны. Какое было ощущение? Чувствовали, что война будет долгой и тяжёлой?

Как Вам сказать… нам всё время говорили так, что «у нас мощная армия», «у нас хорошие командиры», «мы врага разнесём в пух и перья». Ну, шапкозакидательство такое. А когда я был ещё на станции, со мной работал старик. И, как только объявили эту войну, он говорит: «Федя, война будет очень тяжёлая и долгая. Я воевал, – говорит, – в 1914-м году в Первую мировую – я знаю, что с немцами не так просто, – говорит, – их шапками не закидаешь».

Но это – между нами, а если бы он где-то это сказал – то его бы быстро определили, раз он в такое сразу паническое настроение...

Конечно, пропаганда сильная была, чего там говорить. Пропагандировали: «Веди нас в бой, товарищ Ворошилов, донецкий слесарь, боевой нарком». А что этот слесарь мог? Он не имел ни образования, ничего не имел, этот Ворошилов. Я не говорю, это не моё дело – разбираться, кто там прав и что. Но, видите, с высшим образованием практически командования-то не осталось после репрессий. Тухачевский там, Блюхер – это же были офицеры царской армии, а их подчистую почистили. Так что сейчас судить очень сложно.

Но дело в том, что мы войну выиграли – и, как ты ни крути, как ты ни говори, а всё же здесь сыграло большое дело именно сплочение народа. Тяжело было, очень тяжело, 1930-е годы – это страшные, тяжёлые годы, героические, трагические, но ведь мы выстояли, мы подготовились к войне. И если в первые дни…

…если взять вот, какие сводки передавали – страшно было слушать. Неделя прошла – сообщение: Минск захватили немцы! В первую неделю, в первые десять дней войны два миллиона наших солдат – это кадровая армия! – оказались в плену! Они все были на границе, а немцы же имели опыт уже, и они захватили такую военную громаду. И пришлось по-новому всё. Но, как бы там ни было, выстояли.

Ведь люди лишались – всего! Ничего. Вот моя супруга – она на заводе работала, я сам на заводе работал…

…я знаю, что, когда я вкалывал у станка своего на заводе – так прежде, как пришёл я на смену утром – я включить не мог мой станок («ДИП-200» такой был, «Догнать и Перегнать» это, в переводе на человеческий)! Не мог! Я включаю – и энергия не может вал сорвать с места, потому что смазка вся застыла! Я иду в термический цех, там бросаю большую болванку металлическую, она нагревается, я её тащу, подтаскиваю под станок – и, когда разогреется смазка, я только включаю и начинаю работать. Вот так: за воротник снег идёт, без крыши, считай, а – работали. Выпускали продукцию, и никто не плакал, никто не жаловался.

1941-1942-й годы: немцы у Москвы, у Сталинграда, на Кавказе. Не было ощущения, что «страна пропала»?

Нет, я не знаю, такого не было. Во-первых, если бы у кого-то такие мысли были… – может, и были. Но я, например, не считал никогда этого. Я считал, что всё равно выстоит страна. А кто думал иначе и что мы не выстоим – того быстро определяли, куда следует, и правильно делали, потому что во время войны паники не должно быть. И законы во время войны – очень жёсткие. И считаю, что даже если во время войны какое-то преступление было, какие-то были преступления, может быть, что-то и не так делали – то на войну можно всё списать.

Так вот, обратно про армию-то. У меня был друг, Ваня Попадюк. Он шлифовщик, я токарь. Мы с ним говорим: «Давай уйдём в армию». А как уйти? Я говорю: «Отработаем ночную смену». Пересменка 12 часов, никаких выходных не было. А потом – через сутки. Я говорю: «Через сутки нас хватятся, что нас нету. А искать – где? Найдут в армии, вернут нас. Нас же не посадят с тобой, мы же не куда-то убежали». Ну, и всё.

Отработали ночь, сидел так – полудрёма. То работал, то дремал. Я уже знал, что это – последняя ночь. Утром мы зашли, забрали свои пожитки – и вот прямым сообщением в военкомат. Приходим в военкомат, а там мы уже заранее договорились, нас уже ждали. Нас собрали, эту команду. Там раненые были, после госпиталей которые выписались. Ну, и нас таких вот, вроде меня.

Построили, повели в баню, под машинку постригли. Во время войны же солдаты и сержанты стриглись под машинку только! И всё. Погрузили в эшелоны – и повезли обратно. И привезли в Оренбург на сборный пункт.

Сборный пункт – это где собирались и из госпиталей освобождались там, и их призывали. Потом оттуда уже начинали рассортировывать. Ну, и дня два мы там на этом пункте пробыли. Рядом там где-то с Оренбургом – Павловские лагеря. Нас построили и повели. Где-то, по-моему, пять или восемь километров от Оренбурга. В землянках жили.

Привели нас туда, распределили, значит, там. Я попал в 55-й артиллерийский полк, запасной. Меня определили наводчиком противотанкового орудия, 45-ки. И начали готовить уже для фронта. Готовили-готовили, долго или коротко, не знаю, и где-то, наверное, это была зима, холод – выгоняют, а обмундирование было всё уже сто раз починенное, потому что война, не было хорошего ничего. Мёрзли мы хорошо. А в землянках – не топили.

Землянка – где-то на сто с чем-то человек. Представьте себе трёхэтажные нары, сделанные из плетней! Два матраса на трёх человек. Матрасов не хватало. Не топили, потому что столько народу было, что там и топить невозможно было: задохнуться можно было, воздуху не хватало! И вот жёстко гоняли нас, как собак прям... Готовили к фронту. Выносливость отрабатывали, я не знаю, что. Но получилось так, что через некоторое время нас посылают, группу солдат, значит, где-то человек пять… и младший лейтенант с нами. Станция Донгузская. Это недалеко от Оренбурга. Разгружать лес.

Мы поехали туда, а Соль-Илецк, это откуда меня призвали, где-то от Донгузской там 30–50 километров. Я младшему лейтенанту говорю: «Тут рядом у меня мама живёт с братом. Можно съездить?» Он говорит: «Одного я тебя не пущу, поедем вдвоем».

Приехали, посмотрели, конечно, как они бедствовали там…

Вернулся я, когда наша маршевая батарея уже ушла на фронт. Как готовили нас, туда-сюда повернули – где-то, может, полмесяца. Ушли, и мой друг Ваня тоже ушёл. Начали опять меня готовить, в уже следующую маршевую батарею. И где-то в мае-месяце, значит, эти Павловские лагеря ликвидировали – и нас перевели в знаменитые Тоцкие лагеря, в которых, если Вы знаете, там потом проходили атомные учения…

Да, разумеется.

…где применяли ядерное оружие. Я встречался с офицерами, с которыми мы, значит, вместе учились там. В Гомеле. Они участвовали в этих учениях, рассказывали, как это в действительности получилось. Реальные бомбы бросали – и всё. Жуков руководил этим делом.

И вот мы прибыли на станцию Тоцкая, Тоцкие лагеря, а как раз распутица. Транспорта никакого. Имущество, которое было, на себе тащили, по колено в снегу, там такая жижа была жидкая...

Прибыли в этот лагерь, где должны были находиться. А он до войны ещё был, законный лагерь. Там и жильё было для офицеров, но землянки всё равно были. А лагерь этот охраняла рота маленьких солдат, то есть которые полтора метра ростом были. Они не подходили, чтобы по стандарту в армию брать – и они охраняли. Но такие вредные были! Нам обогреться надо, протопить, хоть портянки посушить – а они буквально стреляли, если что-то там где-то какую-то доску утащил. Это хорошо я запомнил их…

Ну, там подготовили нас. Долго мы не занимались. Раз вывезли, наверное, на полигон, дали мне пару патронов. Выстрелил. Попал – не попал – я не знаю. Вот дело в том, что после этого я – уже считался подготовленный наводчик орудия противотанкового!

И вот где-то перед маем, наверное, 1944-го, значит, нас ведут в баню – два литра воды помыться, и – буквально выходим оттуда – всё новенькое! Пара белья нательного, вещмешок, обмундирование, обувь – всё было новёхонькое!

Одели всё, а утром строят – и всё: маршевая батарея, на фронт!

Нас погрузили в эшелоны – и повезли. И вот прибыли мы на станцию… где-то уже Смоленск проехали – в Белоруссию. Какой-то разъезд был, станция Чаусы недалеко была, запомнил я так хорошо. Там уже подготовлены были окопы, потому что бомбили это место уже… и в это время, значит, приходит наш эшелон.

А когда мы зашли в зону боевых действий – к эшелону подцепили платформу с зенитным орудием: защищать нас. Значит, уже там могли нас разбомбить – и всё. И вот когда мы начали выгружаться – налетели самолёты, начали бомбить. Но всё обошлось, там в подготовленных окопах мы отсидели, а потом где-то к вечеру построили нас – и повели уже к линии фронта… без оружия, многие необмундированные ещё, в гражданском. И шли мы – всю ночь. И всю ночь где-то по пути нашего следования были репродукторы установлены, и передавали песню «Священная война». А уже в сёлах люди выходили – и там каждый смотрел: может, узнавал своих. Где-то утром привели в часть туда… тепло уже было, это май-месяц.

В какую часть Вы попали?

А вот сейчас скажу. Сидим мы на полянке, приходит «покупатель». Так это называли. С частей приходили представители и говорили: «Вот, набираем, значит, в противотанковый дивизион. Кто в артиллеристы, противотанкисты?» Я говорю: «Я». Говорят: «Вот, всё». И сразу представитель этого дивизиона отобрал нас, я не знаю, сколько человек, и – повели.

Привели в какое-то село, маленькое, население было выселено. Обычно население прифронтовой зоны вывозилось где-то километров на 30 или на 50 даже, не знаю точно. Там ни одного гражданского человека не было. И вот в этом селе нас поселили. Значит, дом. Село целое, не разрушенное было. За занавеской там, значит, командир батареи был, Годенко, он погиб вскорости. И спрашивают: «Ты стрелял из пушки?» Я говорю: «Не стрелял».

Они организовали, значит, стрельбы, нашли какой-то щит на селе там. На колеса приспособили, трос длинный – и машиной буксировали, а мы стреляли. Что там… ни оцепления, никого людей же нету. Отстреляли, всё нормально, значит. Говорю: «Отстрелялся». Нормально, можно посылать, как говорится, в бой.

И вот – в бой посылать надо стало!

Перед наступлением обычно всегда на глубину… где-то в тылу своих войск готовили огневые позиции. И вот мы, наверное, с месяц готовили их: выходили утром, поскольку, как говорится, это не передний край, чтоб там нас видели, и – готовили. На всякий случай, если противник прорвётся, то чтобы у нас были в тылу где-то запасные позиции, откуда мы могли бы стрелять. И в последнюю ночь, вернее, уже перед самым наступлением, нам сказали, что на переднем крае, прямо вот передняя траншея – и здесь рядом, где-то в двух-трёх метрах – должна быть огневая позиция моей пушки.

И вот мы пошли готовить, но – вечером, потому что днём – нас же видно. Где-то 200-300 метров – уже немцы. Мы начали готовить, начали когда стучать лопатами, копать там – немцы же не дураки, они же слышат, что там какая-то работа идёт. Они – миномётный обстрел! И слышу, значит – выстрел оттуда, с той стороны. И мина, когда летит – шипит, слышно. И все ребята бросились, а я тут оказался последний. Когда попал в окоп – чувствую, у меня лицо всё залито кровью. Я первым долгом, значит, хватаюсь за голову. Голова целая – значит, жив.

Как-то добрался до блиндажа, там медсестра сделала перевязку. «Ничего страшного нет, – говорит, – будешь жить. Тебе повезло». Утром вернулись мы обратно в часть, наш фельдшер дивизионный посадил меня на пенёк там уже, как говорится, в тылу. Посмотрел, говорит: «Ничего страшного, кровеносный сосуд какой-то зацепили и кровь сильно пошла». Почему? Потому что – голова. Таким образом, всё нормально прошло.

А потом 22 июня 1944-го года – в день объявления войны – началось наступление.

Ну, что? Нас перед этим утром, перед наступлением, где-то гоняли, ездили мы там, я не знаю, всю ночь мы ездили: может, демонстрацию какую-то делали, что-то типа «передвижения войск». И утром, перед тем, как уже начать наступление, мы, конечно… никто же не спал ночью… обменивались адресами, что – если в случае, там, что-то случится, погибнешь – чтоб сообщить моим родным, а я твоим. Короче, вот так вот.

Утром – началось. Первые самолёты начали бомбить передний край, потом тяжёлая артиллерия начала где-то с тыла стрелять, потом уже очередь дошла до нас. И я уже начал стрелять по реальным целям, которые мне заранее (мы на рекогносцировке были) показали. Мне сказали, что «вот это – пулемётное гнездо, ты его должен уничтожить». И расписка. Я расписался, что я его обязательно уничтожу – не уничтожу, но вот такое – было.

И всё, и в первый день мы начали наступление, прорвали оборону, прошли дальше. Форсировали речку Проня, а на следующий день, я как помню сейчас, мы подошли, уже следующий рубеж был – речка Бася. Речушки небольшие, заболоченная пойма речек этих была и там, и там. Но всё нормально. Прорвались – и начали форсирование, продвижение вперед, практически без сопротивления противника. Через некоторое время мы, значит, достигли Днепра. В Белоруссии он уже небольшой ширины. Как мы его форсировали, я сейчас не помню… вроде на подручных средствах. Ещё переправу не переправили.

Мы перебрались на обратную сторону, форсировав Днепр. И начальство, видать, дало такую команду: создать передовой отряд с тем, чтобы захватить какой-то рубеж там, в тылу противника. Создали этот отряд, в него вошла наша батарея, сапёры, пехотинцы… короче говоря – такая сильная, подвижная группа. Дали нам координаты… вернее – для опознавания, чтоб свои самолёты нас не бомбили там, инструктаж и всё прочее. И мы пошли уже в тыл врага, как говорится.

Правда, в самом начале нас, значит, обстреляли самолёты. Вытянули эти полотнища, показали, что – свои. Помахали они крылышками – и улетели.

А мы продолжаем дальше. Заезжаем в сёла. Сёла – неразрушенные были, сколько мы их прошли – я не помню. Люди нас встречали, выносили там то, что было, угощали. Мы на радостях, значит, едем в немецком тылу, всё тихо, хорошо. И достигли… как же оно, село, дай вспомнить, у меня записано где-то есть… большое, красивое белорусское село… захватили его – и в нём большая какая-то войсковая часть была тыловая, или штаб, или что. Много было машин, трактора были с оборудованием медицинским. Захватили это всё.

Остановили нас на окраине где-то, на перекрёстке дорог пушку поставили, говорят: «вот такой сектор оборонять». А тут рядом стоит колонна машин немецкая. Я командиру орудия и говорю: «Вот, – говорю, – стоят штабные машины; я посмотрю, может, что-нибудь там из трофеев добуду». Тихо, мирно. А на фронте «тихо» – это что-то страшное, это что-то… предчувствие какое-то нехорошее.

Ну, я зашёл в первый автобус – чемоданы лежат. Я один взял, открыл, посмотрел, что там, кажется, бутылка коньяка, бельё там, конфеты, всё такое, какое-то подарочное. Я этот чемодан притащил к расчёту – ребята говорят: «Ну, сейчас немножко окопаемся». Первым долгом, когда останавливался, всегда копал для себя окоп, чтобы в случае обстрела… чтобы спрятаться. Ну, мы, значит, оставим, сейчас окопаемся и пообедаем, коньячка выпьем. А рядом пушка была, где-то метров 50 от нас.

Ваша батарея?

Не знаю, я вот сейчас не помню… или наша, или не наша. Ну, наша – советская, конечно. И – подвал. И из него вылезла целая семья: отец, мать, дети. Ну, мы это раз-раз, перекидали, значит. Коньяк оставили, конфеты, это бельё, всё это, значит, оно нам не надо. И оттуда дети вышли, идут к нам, значит. Подошёл мальчик, говорит, смотрит. Мы ему всё это отдали, он забрал – и пошёл к своей семье. Пошёл – и они начали разбирать содержимое. И в это время – взрыв! Рядом с этой пушкой: видать, стреляли по ней. Нас не видели. И – оттуда бежит солдат, держится за живот: «Всё, ребята, пропал я». А он был в живот ранен, видать, кишки, что ли, придерживал – я не знаю. Пробежал мимо. А что делать?!...

И в это время немцы пошли в атаку. И вот мы одну её отбиваем. Они не останавливаются – вторую атаку отбиваем. Они тогда начинают обстрел зажигательными снарядами этого села. А оно – большое, цветущее. А в Белоруссии – там же деревянные постройки. И когда начали обстрел этими зажигательными – село превратилось в костёр общий, всё горит кругом. Нам было приказано отходить в центр, потому что там деревьев не было и не густо были дома.

И вот мы начали отходить… отходили-отходили, и как говорится, ещё несколько попыток пытались они всё же нас уничтожить. И тут нас спасла, наверное, ночь. А немцы ночью боялись тоже наступать. А в центре села был… они уже готовились к тому, что будут отступать – как говорится, «восточные валы» назывались. В каждом селе были приготовлены уже заранее эти места, где они могли укрыться. И вот как помню сейчас – школа, в школу я заглянул. Картошку собрали. Или они сами собрали уже, или немцы: для себя, для армии.

Ну, ночь, конечно, мы не спали. А утром у нас, как говорится, подошли главные силы – и, собственно, нас освободили. Освободили – и дальше мы начали наступать… после этого пошло, значит. Форсировали Березину, Неман, Нарев… последняя река, которую пришлось форсировать мне – Нарев, а у Немана меня ранило второй раз уже. Значит, это уже к осени. И дальше мы наступали.

Самые тяжёлые бои оказались именно когда мы подошли к городу Гродно; сейчас это граница. Не было тогда границы с Прибалтикой, наверное. Захватили город Гродно – и рядом построили переправу через Неман. Надо было выручать кавалерийский корпус генерала Ашликовского, я запомнил хорошо этого. Попал, значит, его бросили в тыл так, как нас бросили. Корпус – это же большая, крупная единица. Немцы его там взяли в кольцо и, короче, этот корпус почти весь погиб там. И мы пробивались, чтобы выручить живых. Эти бои проходили у нас где-то с неделю, наверное. Мы – без сна, без отдыха. Утром мы наступаем – вечером нас к самому Неману загонят, чуть ли не ноги в воде. Бились, бились – и, в конце концов, оказались уже в дивизии. Ведь больше месяца мы в наступлении, уже пехоту выбили, там её уже и не было…

Какая у Вас дивизия была?

Стрелковая. 42-я.

42-я гвардейская?

Нет, она 42-я Смоленская дважды Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова. Это уже после я узнал, а тогда же я не знал ни черта, что я? Солдат был. Я не знал ничего. Она так именовалась. А когда я поступил в неё, она была Смоленская Краснознаменная 42-я дивизия стрелковая. И всё.

Вот это мы бились там. И в конце концов, наверное, на шестые сутки опять мы, значит, их выгнали за пределы… от Немана, может быть, километров десяти, на высотах расположили. Нам приказано было с пушкой, значит, окопаться. Но поскольку мы противотанкисты – нам строго было запрещено обнаруживать себя. Мы должны ждать и только по танкам стрелять. И в это время, значит, заволновалась пехота. Мы среди пехоты, значит, она здесь же: «Артиллеристы! Танки!» А пехота страшно боялась танков: огня, гусениц. Уже нервное напряжение такое, все уже нервничают… Значит, командир приказал «К бою». Мы приготовились – и выползает «Фердинанд»!

Мы – прямой выстрел. Где-то около двух километров. Моя пушчонка – 500 метров прямой выстрел. Я не знаю, почему, или командир мой неправильно дал команду «Огонь»…

Я сделал выстрел. Первый выстрел сделал. Он помотал стволом – и первый выстрел как долбанул! И, как говорится, буквально впереди нашего орудия взорвался снаряд. Весь расчёт одним этим взрывом выведен был из строя. Я с левой стороны наводчиком сидел – у меня ранение… значит, видать – рука у меня за щитом была, и мне вот попало сюда… я чувствую, что рука упала, мне как-то во рту затошнило, голова закружилась… я чувствую, что тут уже никого нету…

И – бежать. Прыгнул – рядом окоп. Когда я приземлился – а там, оказывается, смертельно раненный наш новый командир. Вот после Годенко был, уже погиб он.

Во время нашего наступления три командира батареи погибло. Два командира дивизиона: капитан Валуев тяжело ранен был – раз, майор Образцов был ранен – два.

И когда я бросился туда в окоп, то этот капитан… я его фамилию даже не запомнил, потому что он только прибыл вместо погибшего –и сам тут же погиб. У него было перебито горло, и кровь фонтаном била, мне прямо страшно было. Я ему помощь никакую не мог оказать.

Вылез из окопа – и уже, значит, по-пластунски, потому что обстрел шёл, как-то в безопасную зону выполз – и пошёл. И встретил своего заряжающего… Арип Хасанов, узбек был с нашего расчёта. Он был ранен в ногу – вот мы с ним в обнимку пошли уже в тыл, чтобы нам оказали медицинскую помощь.

Положили, я уже точно не помню, как там, но оказался я в медсанбате. Поскольку столько ночей не спали, измучен я, меня как положили операцию делать – я сразу и уснул. Потом, значит, разбудили кое-как – и всё. И тут уже машина стояла, нас погрузили на неё и повезли, а это – ЗиС-5. Тягачи были американские «Студебеккеры», «Доджи» – это высокой проходимости, с лебёдкой, хорошие машины. А наша ЗиС-5 в болоте застрянет – её не вытащишь. И вот там в кузове была настелена солома, и на соломе лежали тяжело больные, а мы, как говорится, «ходячие», сидели на скамейке… и нас повезли. Сколько везли, не помню. Дороги какие у нас в Беларуси? Трясло по ухабам, раненые кричат, ругаются…

Привезли нас в местечко Щучин, а оказывается – там был или армейский или фронтовой госпиталь. Располагался этот госпиталь на аэродроме. Ангары были, в этих ангарах тоже настелена солома была, и лежали тысячи раненых. Самолёты эти, «кукурузники», то садились, то взлетали, тяжелораненых везли. Короче, госпиталь работал. Нас высадили… я не знаю – зарегистрировали, не зарегистрировали. Но я на ногах ходил… ходил, как неприкаянный.

Потом встретил своего знакомого из дивизиона… Потапов. Фамилию его хорошо запомнил, потому что в запасном полку я ещё с ним встречался. Я говорю: «Ну, что делать?» Пришли к кухне, где-то там нас накормили. Подошла ночь, где-то лето, это уже июль или август уже был, тепло, переспали… у него в голову ранение было, а я – в руку.

Я говорю: «Знаешь что? Давай пойдём, будем искать свой дивизион». Говорю: «Мы ещё на ногах – может, там как-то оклемаемся – и опять, как говорится, дальше наступать будем».

Почему? Боялись потерять свою часть. Ведь во время войны же боялись потерять часть! Как-то фронтовая эта дружба как-то людей сплачивала между собой. И вот мы с ним пошли утром. Я не знаю, в этом госпитале я пробыл, наверное, день или два. Вышли на шоссе – Минск, по-моему, Гродно. Там мощёные шоссе были. Стоит регулировщик, девушка. Мы говорим: «Посади нас на машину. Мы вот отстали от части», начали врать там. «Нам надо до Гродно доехать»…

Она остановила машину, мы сели, в Гродно приехали, заехали в город, а что я? Мы же город не знаем. А я приблизительно помнил, как наступали: где-то с правой стороны от Гродно – там переправа. И мы, значит, вышли и пошли к переправе. Ну, прошли, зашли в село, а село польское. Поляки нас не любили, прямо скажу. Попросили поесть, нас не накормила полька, говорит: «Вшистко забрал герман».

Пришли к Неману, перешли, переправа работала, вечер, уже темнеть начинает. Я говорю: «Ну, что, куда мы пойдём?» Куда ни глянь, везде указки: «Мины, мины». Значит, пойдём – подорвёмся. Я говорю: «Давай до утра переночуем, а утром уже дальше будем». Знаем, что уже мы идём правильным путём.

И, как помню, подошёл к Неману – и смотрю: капитан лежит убитый, значит. Шевелюра у него большая, и вот волны вот так качают это. Я не знаю, почему его не подобрали, не похоронили ещё.

Ну, и всё, вышли опять на дорогу – и сидим, ждём. Что делать дальше? Надо ночь-то перекоротать как-то. Смотрим – идёт машина. А во время войны каждая войсковая часть для опознавания на бортах машин, значит, рисовала какой-то контур. На нашей дивизии 42-й – контур домика был. Смотрим – домик нашей дивизии! Значит, мы попали именно туда, куда надо. Когда останавливается – оказывается, это машина аж с нашего дивизиона! Она получала, значит, где-то на армейском складе пушку. Нашу пушку уничтожили тогда, и на буксире у них новая пушка. Мы, значит, обрадовались, а этот младший лейтенант, по-моему, был, начальник нашего вооружения. «Всё, садитесь, поехали».

Посадили нас в машину, приезжаем мы. Замполит, майор Пушкарёв: «Откуда вы? Почему вы прибыли?» Начали мы рассказывать ему, вот так и так, что вот помощь нам не оказывали там – и мы решили, что лучше вернёмся в часть. Он нас поругал, конечно, за это и говорит: «Завтра же утром вас опять на машину – и отправят туда в госпиталь». Приказал накормить нас. А фельдшер пришла и посмотрела тоже… и, когда развернула рану – то у меня уже там начало гноиться, и запах такой неприятный уже шёл. Ну, я думаю, сам-то я уже понял, что глупо сделал. Ведь можно было руку вообще потерять.

Ну, до утра мы перекоротали, а утром – приказ. Дивизия непосредственно в боях была уже – значит, приказ был: «Во второй эшелон и – на переформирование». Вот те и дивизия. Потому что там уже некому было воевать. Уже выбили буквально всё.

Раз такое дело – значит, я думаю, нас не отправят. Так и получилось, наверное, что долечивался я уже, я не знаю, сколько, там… месяца два, наверное, в медсанбате при дивизии. Уже она пошла пополнилась, уже пошла в бой... И в первом же бою опять она как-то неудачно начала наступать – и опять была выбита буквально. И оказалась небоеспособная, вот. Вот таким образом.

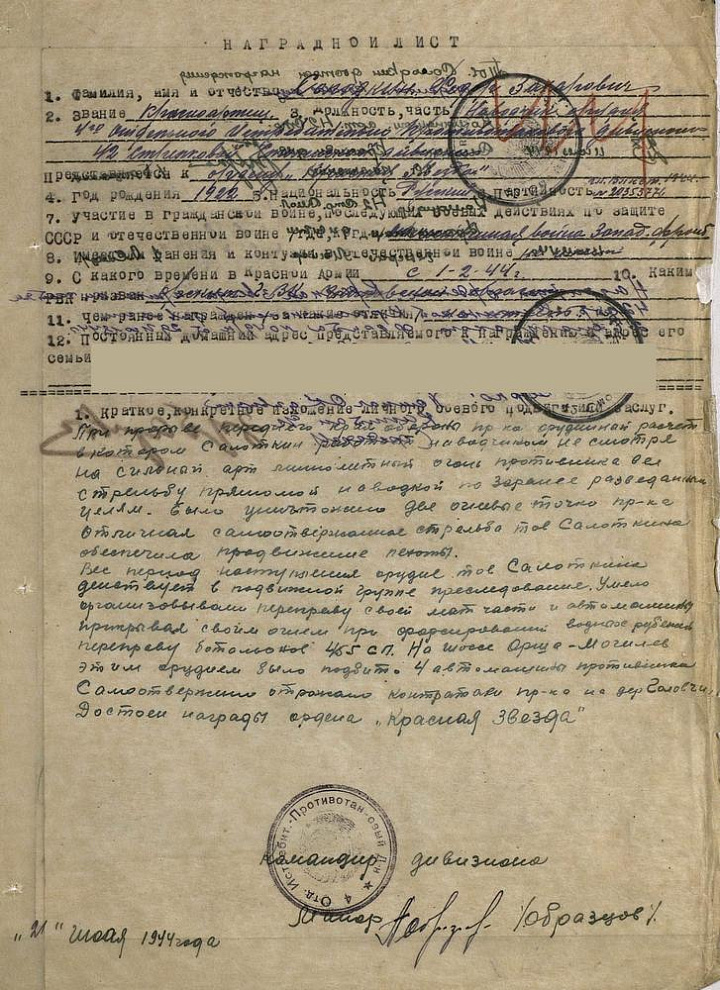

И тут же нам, значит, зачитали приказ. И в приказе было указано, что я, красноармеец Солодкин, награждён орденом Красной звезды. А уехать в госпиталь и потом в другую часть вернуться – значит, потерять часть свою, и вместе с ней – то, что я награждён! И я остался и там, значит, уже долечивался. Ещё рана не зажила, когда вот опять неудачно начали наступать. Вот в это пополнение меня и выписали. И я опять пошёл в свою часть, ещё как бы не долечившись.

Ну, пришёл, определили меня в расчёт, дальше мы начали опять наступать. Это уже осень была. Я помню, Нарев форсировали… а речка Нарев – это где-то там тоже, рядом где-то с Прибалтикой. Уже у берега была замёрзшая, наледь была.

И вот там тоже нас крепко побили, но наш расчёт целый остался, и нас заставили ночью переправиться через этот Нарев. Переправу немцы разбили, а вода неглубокая, но течение очень быстрое. И мы, чтобы ночью не потеряться, друг за друга держались, и так перешли на ту сторону. Там, значит, собрали оружие, которое у убитых. Убитых – похоронили. Пушки, которые переправили, мы цепляли за трос, а с обратной стороны – лебёдка, так и перетаскивали через Нарев. Вот всю ночь мы и болтались в этой ледяной воде. Утром нас привезли к штабу, там дали по стакану водки, чтобы согреться – и, как говорится, ничего страшного не случилось… ну, после у меня как бы нарывы пошли, простуда была...

А тут уже дело – ноябрь-месяц, уже холода. Начали готовиться к зимнему наступлению. Это уже Берлин. Помню, у обочины дороги вот так сидит солдат, перематывает так… [Показывает.]

Да-да, известен плакат.

«До Берлина столько-то километров», а он: «Всё равно дойдём!» Вот мне это запомнилось. И готовимся уже к зиме, чтобы перезимовать, потому что зимой – решающее наступление. Такой был лозунг: «Добить зверя в собственной берлоге».

И вечером, значит, сидим обычно в землянке, три наката сделали. Но – перевели лес. Приехал хозяин. А у нас же всё общественное было. «На каком основании?» А мы: «Знаешь что? Катись отсюда. Мы твой лес не заберём. Уйдём – заберёшь ты обратно этот лес». Сидим, разговариваем там, как обычно после ужина в землянке. Коптилка эта из гильзы. И – вызывают меня в штаб! Думаю: «Чего меня вызывают в штаб?»

Прихожу, докладываю… командир дивизиона уже новый был, подполковник Мазейкин. Он говорит: «Вот что, поедешь в училище». Я говорю: «У меня, во-первых, нет среднего образования, а всего семь классов…» Он говорит (начальнику штаба): «Мне некогда с ним разговаривать, оформите его – и утром отправить в штаб дивизии». И всё.

Тут закрутились, командир приказал, старшина, значит, паёк на два дня, аттестат и всё прочее, документацию подготовили. Утром нас – на машину, и повезли в штаб дивизии. От него где-то недалеко, видать, был город Белосток… и повезли в Белосток. Приезжаем – мне он запомнился… почему? Высокий был из красного кирпича костёл. Вот как-то выделялось это строение.

И там в запасной полк нас определили, сформировали, со всего фронта собирали молодых таких ребят вроде меня, которые обстреляные были, раненые, награждённые – для отправки в училище, готовить уже офицеров для мирного времени, понимаете? Это 1944-й год, это декабрь… нет, ноябрь-месяц!

И вот 1-го декабря сформирован был этот эшелон: две тысячи человек вот таких будущих курсантов – и нас повезли в глубокий тыл, уже не где-то там, потому что армейские курсы были прифронтовые – два-три месяца там, полгода – и офицеров выпускали. А нас –уже для мирного времени!

И вот нас, представьте себе, декабрь-месяц, в этих вонючих вагонах телячьих – везли целый месяц! Загонят в тупик где-нибудь, мы стоим, а на фронт идут эшелоны, танки, люди... Решающий удар был.

И вот, как сейчас помню, 30-го или 31-го декабря говорят: «Всё, приехали на место». Куда? Город Сызрань Куйбышевской области. Мы вышли из вагонов, осмотрелись – и вот мне запомнилось: рядом стоял эшелон, везли пленных немцев. И получилось, что или они умирали там, или что – что трупы выбрасывали из вагонов, и их за руки тащили и складывали в штабель, после для того чтобы захоронить этих пленных немцев.

Это не надо писать, может… потому что это может, уже, как говорится, времена-то другие… – они зверствовали – но мы тоже, как говорится, не отставали… ну, Вы понимаете, обстановка такая.

И всё, построили нас – и повели в училище. Привели – и первым долгом, значит, загнали в карантин. Тогда карантин обязательно, да и сейчас всегда это, тоже там трёхэтажные нары. И вот мы сидим там, значит, ждём. Заходит генерал, начальник училища, Ступак фамилия его. Встал так посередине, значит, и стоит. А мы давай со всех углов кричать: «Жрать!» Знаете, вольница, месяц мы, как говорится, вольные были. Он говорит: «Кто хочет жрать, выходи сюда». Конечно, никто не вышел.

Он командиру – приказ. Говорит: «Вывести на плац их, проверить – и дальше по распорядку».

Вывели на плац, построили нас, первым долгом: вещмешки раскрыть, выложить всё на плацу каждый перед собой. Потому что были и ножи там, и пистолеты, и всё оружие. Всё это сложили, вот он выступил, генерал, говорит: «Всё, воля ваша кончилась, вы теперь курсанты. И всякое, как говорится, невыполнение приказов будет строго караться». А то, что там это оружие – всё собрали, нас опять, значит, в баню, помыли – и на этом началась учёба. И я почти три года проучился, в 1947-м году был выпущен.

Какое это училище было?

Танковое. Сызранское танковое училище. Три года. Мы нормальный курс прошли, нам преподавали и общеобразовательные предметы, потому что некоторые ребята имели даже по четыре, по пять классов, а оказались в училище. И в 1947-м году, в мае, 20-го мая, кажется, прошли мы экзамены, построили нас на плацу, зачитали приказ командующего бронетанковыми механизированными войсками. Был маршал бронетанковых войск Федоренко… зачитали приказ о присвоении нам воинских званий.

Солодкин получил звание «лейтенант». Уже не «младший лейтенант», я младшим никогда не был. И с этого началась моя офицерская служба, и в основном она прошла здесь в Феодосии, я почти из Феодосии не выезжал. Единственный выезд был, что я в 1955-м году учился в Белоруссии в городе Гомеле… год учился, переучивался на тяжёлый танк. Ну, и на СУ-152, СУ-122, то есть как бы на артиллерийские аналоги тяжёлых танков. А второй выезд у меня был на целину в 1956-м году. Я начальником колонны полгода проработал со своими солдатами на целине Североказахстанской области. Остальное время – здесь, по Феодосии.

Вы сначала попали в запасной артиллерийский полк. Кто Вас там учил?

Нас учили, как Вам сказать… фронтовики среди нас были, это ясно. А учили – командиры… я не знаю…

Ну, я уже говорил, что стрелять нам не давали из пушки. Утром вытащили эту несчастную 45-ку, и вот я – «Противник с тыла!», «Противник справа!»: хобот влево, хобот вправо… то есть мы её крутили, чтобы согреться. Стрелять не стреляли, вот. Я не знаю, где-то было, может быть, то, что меня практически в этом запасном полку ничему не научили. Это меня уже учили там, когда я приехал, я говорю, в село это. Первым долгом. Раз перед боем – я же должен уметь стрелять. И мы каждый день выходили. Снарядов было – хоть отбавляй там, стреляли по целям – и, конечно, уже поднатаскали нас. А в запасном полку...

Сравните, как кормили в запасном полку, на фронте и на заводе.

Я Вам скажу так, что на заводе – я знаю, что я получал карточку на хлеб, какой-то суп привозили там в обеденный перерыв, какой-то жиденький, что-то давали такое. Как говорится, очень такое питание было слабое. Тем более, что мы молодые были, росли. Вечно голодные были.

Когда в запасном полку были – там тоже «третья норма»: лишь бы не умер с голоду. Это так было. Первое – что-то там, три крупинки плавает, кусочек хлеба. У солдат отходов никаких не было: всё съедали. Кончился обед – все рвутся к этой амбразуре, каждому хочется, чтобы ему ложку там перепало лишней каши. Голодно было.

Даже я такой пример приведу… когда в запасном полку мы ходили в караул, охраняли склады – вот этот, я Вам рассказывал, Потапов, с которым мы встретились – он оказался так, что был назначен часовым у склада продовольствия. Голодный, вечно мы жрать хотели, как говорится, и днём и ночью, только думка была об этом. Он стоял на посту. Что ему взбрело в голову, не знаю. Но оказывается так: винтовку оставил, залез в склад через окно, а в бочках было хлопковое масло во время войны. Хлопковое – что это за масло? Оно было, как деготь, чёрное такое. Ну, я не знаю, его же в пищу нам давали, мы же его ели. И открытая эта бочка, и хлеб был там…

Он булку хлеба взял, рвал его, макал в это и ел. Наелся и, как говорится, на сытый желудок уснул. Уснул – и в это время, значит, смена приходит. Часового нет, винтовка стоит. Тревога. Подняли караул, подняли этого кладовщика вскрыть склад. Пломба есть, замок висит, а он спит за мешками. «Спит за мешками!» – доложили командиру, командир дал ему строгого ареста. Так он голодный был, отощавший дистрофик. А что такое строгий арест? Это кусок хлеба и кружка воды, вот и всё. Я не могу сказать точно это, но где-то там лишь бы не умер.

Вот я с ним там и познакомился. А потом уже знакомство продолжалось на фронте, когда мы оказались там.

А на фронте как было?

А на фронте нормально питались. Почему? Потому что там усиленная норма была – раз. Потом – люди же погибли, а на них готовили. Готовили на роту, а из роты рожки да ножки. Ну, куда же? Не в помои же выливали, а съедали тоже.

Я должен сказать, что лучше всего кормили, когда я был в училище. В училище нас кормили – даже сливочное масло во время войны, это же я не знаю! Сколько нам там давали, кусочек какой-то, но – сливочное масло!.. и белый хлеб – тоже был! Ну, всё это мизер против молодых ребят, конечно, мы всегда голодные были.

«100 грамм» выдавали на фронте?

Я не знаю, поэтому не буду говорить об этом, потому что воевал я летом, а летом не было у нас… Летом не было, а зимой, конечно, выдавали.

Во, единственное помню, что когда мы уже в ноябре-месяце готовились к зимнему наступлению, то… наш, как говорится, солдат – он очень находчивый! – где-то в деревне нашли мешок ржи, а ветряки работали ещё. Нашлись специалисты, перемололи это на муку, сделали закваску, нагнали самогона. Солдат – на всё способен. И день вот этот, песня эта: «Артиллеристы, Сталин дал приказ». Впервые она появилась в это время, а в ноябре, 19-го ноября, был установлен праздник День артиллериста. И вот наши офицеры праздновали, а я в это время с ружьём охранял штаб. Они всю ночь орали эту песню и пьянствовали.

Как обстояло дело с помывкой, с гигиеной, были ли у Вас вши?

Знаете что, вот это очень такой непростой вопрос. Ведь что такое в армии вши? Это страшное дело, это переносчики всех болезней. Поэтому очень строго было. У нас командир дивизиона, который меня отправлял в училище… его снял с должности командир корпуса!

Приехал проверять нас, построил дивизион, офицеры на правом фланге, там остальные все дальше были. Он был генерал Мультан, Герой Советского Союза. Он говорит: «Офицерам – снять гимнастёрки». И вот офицеры, значит, снимают все гимнастёрки. Он сам лично подошёл, посмотрел – и у первого увидел вшей. И всё: командира дивизиона снял сразу с должности. Очень строго было.

При любых обстоятельствах всегда находили момент, время на фронте, чтобы обязательно людей помыть. А перед наступлением 100% всех сменяли бельё, мыли – потому что понимали, что такое раненый в чистом теле или раненый в грязном. Потому что очень строго было. И таких вот эпидемий на фронте, как было во время Гражданской, там, тиф и всё это – в Отечественную войну этого не было.

Напряжённых ситуаций между национальностями у Вас не было?

Никогда не было, очень дружно. И что интересно – вот нигде в печати я не встречаю! Вот кино показывают, что солдаты между собой друг друга называли не «русский» там или кто, а – «славяне». Будь там таджик, узбек или кто – все мы были славяне, и никакого подразделения, никаких там чурок, никаких там оскорблений – ничего этого не было. Это если кто-то там придумывает – это всё брехня, неправда это. Очень дружно!

Вы – наводчик-противотанкист. Ваше личное оружие?

А как же, первым был карабин. Это оружие кавалеристов. То есть это винтовка образца 1891/1930 Мосина. Она высотой была, со штыком – метра, наверное, два. А карабин был – поменьше, для кавалеристов. Так вот нас вооружали им. А потом выдали нам ППШ, уже автоматы. Через некоторое время эти автоматы убрали, дали какой-то новый ППС. Судаева. Он недолго пробыл, где-то с месяц у нас пробыл этот ППС – а потом и его отобрали. А после – я не знаю, потому что он не оправдал. На фронте не оправдал. И серийное производство – он, как образец, что ли, был… не знаю.

Вам приходилось пользоваться личным оружием на фронте?

Личным – нет. Чтоб вот лично стрелять в немца – нет. Из пушки лично – да. Вот когда наступали немцы – они шли в полный рост. Я же стрелял: я видел, что мой снаряд попадает в цель, я видел, что падает. Эти падают, те всё равно идут вперёд.

А лично, чтобы вот именно автоматом отбиваться…

Правда, оказалось один раз, когда под Минском мы попали… участвовали в окружении и уничтожении этой группировки крупной, которую провели по приказу Сталина, помните? Я участвовал, это операция «Багратион» под Минском. По-моему. Там десять дивизий было, несколько генералов, они прошли через Москву. Так вот когда мы подошли – уже окружили. И вот получилось тогда: группы этих окружённых немцев прорывались – и ночью они прорвались один раз, и напоролись именно на нашу часть. А мы, как говорится, не в окопах, нигде, как-то стояли…

Погиб командир батареи, погибло, по-моему, несколько солдат наших. И эта группа прорвалась. А кто-то был ранен. И погрузили их на наш тягач и в госпиталь отправили. А мы оказались – пушка наша и расчёт – в чистом поле. А часть – ушла. Одна пушечка там, кругом везде немцы бродят, вырываются из окружения. И там, конечно, мы пережили. Ну что, сняли бы нас там, как говорится…

Какие у Вас машины были?

Вот у нас, например, «Додж-3/4» был такой, небольшая машина. По ленд-лизу она поставлялась. «Студебеккеры», «Доджи», потом ещё какие-то были. Но вот этот «доджик» – он мне нравился. Он, во-первых, невысокий. Имел лебёдку, был высокой проходимости. С любого болота можно было вылезть с ним.

А в бой шли, значит – в бою, конечно, мы тащили пушку на себе. Специально были лямки, нам придавалось отделение ПТР, противотанковых ружей. То есть ружьё это противотанковое – метра два длиной, кочерга такая была. Расчёт был два человека, они вдвоём несли её. Патрон был, как на пушке, большой. И вот это отделение ПТР-овцев и наш расчёт впрягались в эту пушку и тащили. Значит, во время стрельбы эта вся братия рассыпалась, своё дело делала, мы своё дело делали. Бой кончился – где-то в укрытии нас сзади ждёт там наш этот. По сигналу, радио тогда почти не было, вызывали этот тягач. Цеплял нашу пушку, мы двигались уже на буксире.

С немецкими танками приходилось сталкиваться?

Редко… я не буду, я не участвовал в массовых таких танковых сражениях. Вот сильные у них орудия были – это «Фердинанды». «Тигры» эти – они не оправдали, а «Фердинанд» – самоходная пушка – была страшная. Сильное оружие было.

Практически в каждой части были представители военной контрразведки, они же – СМЕРШ. Вам приходилось с ними встречаться?

Я лично с ними не встречался. Но я скажу только, что во время войны дневники строго было запрещено вести. За это даже было приказано, что… чуть ли не расстреливали за это! Нельзя было. Была цензура военная обязательно. Каждое письмо проверялось, специально в дивизии было подразделение, которое контролировало, что солдат пишет, что ему пишут. Всё это было под контролем.

А я не знаю, был он у нас или не был. Я знаю только, что если немцы начинали обстрел агитационными снарядами – обычно где-то он вверху рвался, снаряд, разрывался – а эти листовки ветром разносило, так контрразведчик этот и замполит ходили, собирали, потому что там обязательно «листовка-пропуск»: для перехода через линию фронта.

Нам строго было приказано ни в коем случае эти листовки не подбирать. Ну, и конечно, никто… умудрялись, как говорится, втихаря прочитать, не то что там где-то пропагандировать. Я, помню, прочёл какую-то листовку – и тут же её выкинул… что там предлагают: «Сдавайтесь в плен, вас ждёт то-то», и рестораны там, и женские фотографии, и всё прочее. Ну, пропаганда есть пропаганда.

А лично – я не знаю. Это публика такая, которая не просвечивалась. Они втихаря делали своё дело… и делали нужное дело, что там говорить.

Замполиты. Какое было к ним отношение? К комиссарам…

Ну, как сказать… как к офицерам. Нормальное, чего там.

Пехотинцы говорят, что чаще всего видели на передовой командиров не выше своего командира роты.

Правильно говорили. Я Вам скажу честно, что во время боя я их возле своей пушки не видел никого. Где они были, чем они занимались? Но они делали большое, тоже полезное, дело. Ну, не будем говорить, там, лишку. Всё было…

На стороне немцев воевало определённое количество граждан Советского Союза. Вы с ними сталкивались?

Сталкивались. Отношение было… даже не хочется вспоминать. Очень неприятно было видеть это.

Даже такой момент один был, когда захватили, значит, троих пленных. Сидят они. Ну, солдаты окружили, тоже сидят, боя нету, что-то там разговор какой-то ведут. И этот подошёл майор, я тоже тут что-то стоял рядом… и один, по-моему, какой-то был русский, но в форме немецкой. Он говорит: «Я что? Я подвозил снаряды, я не стрелял». Но – у немцев был. Потом ещё какой-то немец, по-моему, был. И тут один, значит, выходит старший сержант – и начинает бить его, избивать. Русского. «Ах ты, гад, предатель!» и всё прочее…

Ну, неприятная эта картина. Спрашивается, проще всего, как говорится, безоружного лупить. А майор стоял рядом. Достаёт пистолет – и буквально вот так вот, как я стою – он прямо всю обойму в этого выпустил. Эти перепугались два… немца… их трое сперва, или румыны, или кто там был – не знаю. Была очень неприятная такая картина, понимаете? Ну, убили… злоба была какая-то… но это же не подвиг, так?

А какое отношение было к немцам?

Ну, как? Страшно было пройти первую линию. Если на первой линии они тебя не убили – то и не убили, то уже в тылу у него никто не убьёт. Как-то ненависть чтобы к рядовому немцу – какое там? Он – такой же солдат, как и я. Его заставили в меня стрелять, меня заставили в него стрелять. Какой-то ненависти такой не было.

Ненависть – в бою, когда ты идёшь – ты его не убил – он тебя убьёт. Там – надо было убивать! А если он прошёл первую линию – то уже считай, что он живой будет, его не убьют.

И последний вопрос: 9 мая 1945-го года. Вы его встретили в училище. Как это было?

Я – курсант, 1945-й год, мирно уже. Разрешали нам выходить в город, в увольнения мы ходили уже, встречались с девушками там. Ну, как в мирное время живём. А война ещё идёт.

А при училище было подсобное хозяйство. Старшина получил цапки, каждому, значит, выдал их… утром мы должны были идти на подсобное: прополку делать, там, картошку, не знаю что. Под нарами, значит, лежали эти цапки. И вдруг ночью дневальный как заорёт: «Подъём! Конец войны!» Ну, что тут? Ясно, что «Ура», одеяла полетели вверх. Это часа в три ночи. И никто до утра не уснул.

Начальник училища приказал: «Открыть ворота! Все могут уходить без всяких увольнительных, без всего – в город! Оставить только внутреннюю охрану и караул. Остальным – можно гулять». Некоторые вернулись уже в училище через два-три дня: кто как отметил…

Спасибо, Фёдор Захарович!

Наговорил я много…

Прекрасно всё.

| Интервью: | Н. Аничкин |

| Лит. обработка: | А. Рыков |